Teufelshöhle bei Pottenstein

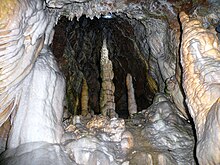

Eingangsbereich zur Teufelshöhle

Die Teufelshöhle ist eine Tropfsteinhöhle bei Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Sie liegt im Landkreis Bayreuth, annähernd in der Mitte der Strecke zwischen Nürnberg und Bayreuth. Das gewaltige Höhlenportal – das „Tor zur Unterwelt“ – liegt zwischen Pottenstein und der Schüttersmühle, etwa zwei Kilometer südlich von Pottenstein, im engen Tal des Weihersbachs am westlichen Steilhang.

Die Teufelshöhle liegt auf etwa 400 Meter über NN. Unter Einbeziehung aller Seitengänge, der Stollen und der Förderschächte, die zur Erschließung der Höhle angelegt wurden, beträgt die Länge der Höhle ca. 3000 Meter. Der Schauhöhlenteil selbst hat eine Länge von ca. 1700 Meter, wobei ca. 1500 Meter bei Führungen begehbar sind.

Die Teufelshöhle wurde im Oktober 1922 durch den Geologen und Bergbauingenieur Professor Dr. Ing. Hans Brand bei Grabungen im schon lange bekannten Teufelsloch, das nur aus einem 85 Meter langen Höhlengang bestand und an einem Versturz endete, entdeckt und bis Pfingsten 1931 für die Öffentlichkeit in zwei Phasen erschlossen.

Bei der Teufelshöhle handelt es sich um die bekannteste und größte der ca. 1000 Höhlen in der Fränkischen Schweiz. Die Teufelshöhle ist die kommerziell wohl besterschlossene Schauhöhle Deutschlands. Mit Raumentwicklungen, wie sie in deutschen Höhlengebieten nur ganz selten in Erscheinung treten, mit riesigen Sälen und engen, verschlungenen Gängen und ihren Tropfsteinen ist sie im In- und Ausland bekannt.

Geologie

Die Region der Teufelshöhle ist ein typisches Karstgebiet mit säurelöslichen Gesteinen wie Kalk und Dolomit. Das heutige Weihersbachtal und die Teufelshöhle entstanden im Wesentlichen in den letzten 2,5 Millionen Jahren. Die Teufelshöhle selbst liegt im Frankendolomit des Malm Delta des Jura. Diese Verkarstungsphase, beeinflusst durch den Wechsel von verschiedenen Eiszeiten mit wärmeren Perioden, dauert auch heute noch an.

Die vorwiegende Entstehung der Teufelshöhle fällt in die Zeit, als die durch Verwerfungen entstandenen Klüfte und Spalten vollständig mit kohlensäurehaltigem Wasser, das in den Gesteinskörper eingedrungen war, ausgefüllt waren. Diese Kohlensäure ist zwar eine relativ schwache Säure, jedoch in der Lage, Kalk- und Dolomitgestein aufzulösen. Die Klüfte und Spalten haben sich dann durch Laugung zu großen Hohlräumen entwickelt. Durch ein Vertiefen des Weihersbachtales und das dadurch bedingte Absinken des Grundwasserspiegels erfolgte schließlich die Trockenlegung der Hohlräume. Erst danach wurde die Höhle durch Raumerweiterungen und Tropfsteinbildungen weiter gestaltet. Es handelt sich also um eine sogenannte „Sekundärhöhle“, eine Höhle, die erst lange Zeit nach der Bildung des Gesteins entstand. Bemerkenswert ist das Vorkommen von Höhlenlehm in der Teufelshöhle, der einen ziemlich hohen Eisengehalt hat.

Die Teufelshöhle besteht aus einer Ansammlung von Hohlräumen, die teilweise durch künstlich angelegte stollenartige Gänge verbunden sind. Die hallenartigen Hohlräume weisen enorme Größen auf: Der Kuppelsaal, der schon zu Zeiten des alten Teufelslochs bekannt war, hat eine Höhe von 9 Metern und eine 15 Meter mächtige Decke. Der Barbarossadom ist 45 Meter lang, 18 Meter breit und bis zu 15 Meter hoch, mit einer darüber liegenden Felsendecke von 52 Metern Mächtigkeit. Der Riesensaal, der größte Raum der Teufelshöhle, so genannt, weil eine Dorfkirche in ihm Platz hätte, ist 30 Meter lang, 16 Meter breit und 13 Meter hoch, darüber liegt noch eine Felsendecke mit 45 Metern Mächtigkeit.

Im Höhlenkataster der Fränkischen Alb, die über 3000 Höhlen auf einer Fläche von 6400 Quadratkilometern enthält, ist die Teufelshöhle als D 95 und die Kleine Teufelshöhle als D 148 registriert.

Höhlensystem

Die Teufelshöhle ist ein weitverzweigtes Höhlensystem. Es umfasst nicht nur den eigentlichen Eingang der Teufelshöhle, das ehemalige Teufelsloch, sondern ist auch über Stollen mit anderen Höhlen, wie der Kleinen Teufelshöhle verbunden. Mit der Kleinen Teufelshöhle wiederum ist der Brennnesselbau verbunden, der talseitig einen künstlich ausgegrabenen Ausgang hat. Der Brennnesselbau weist noch künstlich angelegte Stollen aus der Zeit der Erschließung auf; durch diese steht er mit dem Riesensaal der Teufelshöhle in Verbindung. Diese Stollen beinhalten auch einen Teil der Messeinrichtungen des Höhlenlabors. Im Brennnesselbau entdeckte man im Jahr 1988 bei Forschungen hinter einer Lehmbarriere den Zugang zu einer weiteren Etage. Die neuentdeckte Etage weist unzerstörten Bodensinter auf. Der Brennnesselbau steht wiederum mit der Zankenhöhle in Verbindung. Von der südlich gelegenen Teufelsschlucht her bestand mit einer weiteren Höhle eine Verbindung, der Lehmhöhle, die jetzt einen verstürzten Eingang hat. Dem Höhlensystem ist zudem eine Vielzahl von Stollen und Schächten angeschlossen, die aus der Erschließungsphase stammen.

Tropfsteine

Bemerkenswert sind die schönen Tropfsteine der Teufelshöhle. Eindringendes kalkhaltiges Wasser hat über Jahrtausende die Tropfsteinformationen, Sinter genannt, gebildet. Der Barbarossadom ist geprägt durch viele Kerzenstalagmiten am Boden sowie Stalaktiten und Sinterröhrchen an der Decke. Große Sinterfahnen und Sintervorhänge haben sich an mehreren Stellen gebildet. Auch die seltenen Excentriques haben sich in der Höhle geformt. Die verschiedenen Farbnuancen entstehen durch Beimengungen von Eisen, Mangan, Ruß oder Lehm. Die Tropfsteine der Teufelshöhle bestehen, obwohl das durch Wasser aufgelöste Ausgangsgestein eher dolomitischen Ursprungs ist, aus gewöhnlichem Calciumcarbonat.

In der Teufelshöhle dauert es zur Zeit 13 Jahre, bis ein Tropfstein um einen Millimeter gewachsen ist. Nur in warmen Perioden der Erdgeschichte und bei ausreichendem Niederschlag wachsen die Tropfsteine. Die großen Tropfsteingebilde wie der Baum oder der Riese Goliath sind einer sehr frühen Tropfsteinbildung zuzuordnen. Sie sind wahrscheinlich mehrere Hunderttausend bis hin zu einer Million Jahre alt. Wesentlich jünger sind die schlankeren Kerzenstalagmiten, deren Generation meist zu einer nacheiszeitlichen Periode gehört.

Der Tropfsteinschmuck der Teufelshöhle gehört nach morphologischen Kriterien überwiegend einer nacheiszeitlichen und damit sehr jungen Generation an. Dafür spricht auch der äußerst geringe Anteil zerstörter Tropfsteine, wie zum Beispiel gefällte bzw. gestürzte Stalagmiten, deren Zerstörung auf natürliche Umstände, wie Erdbeben oder sich bewegendes Eis, zurückzuführen ist.

Höhlenklima

In der Teufelshöhle ist die Lufttemperatur recht konstant. Jahreszeitlich bedingt schwankt sie zwischen 9 und 10 °C. Die relative Luftfeuchte ist sehr hoch und beträgt ca. 95 Prozent, in einzelnen Höhlenbereichen bis zu 98 Prozent.

Vor einigen Jahren wurden im Riesensaal Temperaturmessungen über einen längeren Zeitraum durchgeführt. Dabei wurde ein Wert von 9,5 bis 10 °C ermittelt. In den Sommermonaten erhöhen sich an den Wochenenden bei starkem Besucherandrang und langer Beleuchtungsdauer die Temperaturen im Riesensaal auf 12,5 bis 13 °C.

Während dieser Untersuchungen wurde parallel auch der Niederschlag von Textilstaub aus der Kleidung der Besucher gemessen. Dazu wurden quadratische Messflächen von 10 mal 10 Zentimeter an verschiedenen Stellen im Riesensaal ausgelegt. Bei diesen Messungen hat sich eine nicht unerhebliche Beschmutzung der Höhlenluft herausgestellt. Dieser Textilstaub setzt sich auch auf den einzelnen Tropfsteinen ab, wobei zum einen das Wachstum gehemmt wird und die Farbe immer mehr abdunkelt.

Beschreibung

Das Teufelsloch

Ursprünglich war die Teufelshöhle wesentlich kürzer und endete 30 Meter hinter dem Kuppelsaal. Der vordere Teil der Höhle war von alters her als Teufelsloch bekannt. Bereits mehrere Jahrzehnte vor der Erschließung der Höhle führte ein Weg mit Holzgeländer zum Höhleneingang hinauf. Der Eingang zur Teufelshöhle hat eine Höhe von 14 Metern, ist 25 Meter breit und stellt damit den größten Höhleneingang in Deutschland dar. Das imposante Eingangsportal, das Gewölbecharakter hat, ist aus dolomitischem Rifftrümmerkalk entstanden. Die an eine Schichtfuge angelehnte Höhlenmündung wurde durch ausfließendes Wasser vertieft und erweitert. Die Höhlenmündung fällt bis auf das Niveau des unmittelbar davor liegenden Parkplatzes ab. Von hier aus führte das Teufelsloch 85 Meter in die Tiefe, bis es sich in gänzlich verschütteten Abzweigungen verlor. Das Teufelsloch hatte ehemals auch einen reichen Tropfsteinschmuck, der aber total zerstört wurde. Aus der Mitte des Höhleneingangs springt in etwa acht Meter Höhe eine Felsenterrasse hervor, auf der sich ein Terrassencafé befindet. Erst hinter dieser Felsenterrasse befindet sich der eigentliche Eingang der Höhle.

Wie das Teufelsloch zu früherer Zeit aussah, schildert Joseph Schiller 1829:

- „Teufelsloch, das große. Diese Höhle, die größte in der Muggendorfer Gegend, fast nur aus einem einzigen großen Felsengang bestehend, in welchen man mit einer Fuhre Heu fahren kann, liegt eine kleine halbe Stunde ostwärts von Pottenstein im Schutterthal, welches von hier bis zur Klumpersmühle sehr vortrefflich ist. Den Eingang zur Höhle bildet ein großes überraschendes Felsenthor von 45 Schuh Höhe, 69 Sch. Breite. Die Höhle zieht sich bergaufwärts, bleibt sich vorne in ihrem Umfange ziemlich gleich, und hat in der Mitte eine schöne Pforte, deren Länge bis dahin 330 Sch. beträgt, bemerkt man rechts einen Seitengang, wo man eine Wasseransammlung antrifft. Tropfsteinbildungen finden sich an manchen Stellen in dieser wegen ihrer Größe merkwürdigen Höhle, welche zugleich ohne alle Beschwerlichkeit zu besuchen ist. Nicht weit davon auf derselben Seite liegt das kleine Teufelsloch...“ [1]

Ein Gang durch die Höhle

Die Führung in der Teufelshöhle beginnt im Kuppelsaal. Dort gibt es auch eine kleine Ausstellung mit Werkzeugen und Bergbaugeräten, wie Pressluftbohrer und Loren, die bei der Erschließung benutzt wurden. Neben verschiedenen Gesteinsarten wird ein aufgeschnittener Tropfstein gezeigt. Ein Felsen mit Bärenschliff, den man in der Teufelshöhle fand, ist ebenfalls ausgestellt.

Von diesem ersten Höhlenraum aus geht es dem früheren Teufelsloch folgend weiter, worauf gleich hinter der Durchbruchsstelle die ersten Tropfsteinformationen zu sehen sind. Der Besucher kommt an der Papstkrone vorbei, die überwiegend aus Stalagmiten besteht. Anschließend werden die Orgel und dann das Vorhanggebilde aus Stalagmiten und von hinten durchleuchteten Sinterfahnen besucht, deren Alter auf 10.000 bis 15.000 Jahre geschätzt wird. Daran schließt sich die Bärenhöhle an.

In der Bärenhöhle sieht man in einer Felsennische das Skelett eines Bären. In drei kleinen Nischen sind weitere Bärenknochenreste von einst 80 Exemplaren, die in der Teufelshöhle gefunden wurden, ausgestellt. Durch die Nibelungengrotte geht es weiter zum Barbarossadom, dem schönsten Raum der Teufelshöhle.

Der Barbarossadom ist Mittelpunkt und Prunksaal der Teufelshöhle; es sind Tropfsteingebilde zu sehen, deren Pracht jeden Besucher überraschen. Der ansteigende Hügel in der Mitte des Raumes wird Zaubergarten genannt. Er wird von zahlreichen Kerzenstalagmiten unterschiedlicher Größe geprägt. In der Mitte des Raumes, zwischen den Kerzenstalagmiten, thront Kaiser Barbarossa, ein feingegliederter, pagodenförmiger Tropfstein. Das wohl schönste Tropfsteingebilde der Höhle ist ca. 1,20 Meter hoch und wird auf über 200.000 Jahre geschätzt. Die mächtige Sintermasse, die wasserfallartig aus einer Seitenhöhle hervorquillt, wird Barbarossabart genannt. Das Alter des in feinste Einzelfiguren aufgelösten Barbarossabartes wird auf rund 500.000 Jahre geschätzt. Die tiefste Stelle der Höhle, die 70 m unter der Höhlenoberfläche liegt, wird durch einen Scheinwerfer markiert. Bei starken Regenfällen oder während der Schneeschmelze im Frühjahr sammelt sich hier das durch Klüfte und Spalten von außen eindringende Sickerwasser und bildet dann einen kleinen kristallklaren See. Der Besucherweg führt abwärts um den Zaubergarten herum und dann anschließend den Kalvarienberg 115 Stufen nach oben. Am Ende des Kalvarienberges erblickt der Besucher rechts die Kreuzigungsgruppe.

Die Kreuzigungsgruppe ist mit grünem und rotem Licht beleuchtet. Die drei großen Tropfsteine werden als Kreuzstämme interpretiert, das zuschauende Volk sei durch den kleinen Stalagmiten davor angedeutet. Dem Wege folgend gelangen Höhlentouristen zu der Drei-Kaiser-Grotte.

In der Drei-Kaiser-Grotte ziehen drei Tropfsteinskulpturen den Blick auf sich: ein rund 250.000 alter großer Tropfstein und zwei kleinere von seltener Reinheit. Über die Hexenschlucht, einem romantischen Durchgang, gelangt man zum Riesensaal dem größten Raum der Teufelshöhle.

Die Decke im Riesensaal ist von Kolken, Überhängen und Rissen durchzogen.

Der sogenannte Baum ist rund 3,5 Meter hoch und hat ein Alter von 350.000 Jahren. Die Baumkrone wird von den kleinen Röhren der Kalkausscheidungen an der Decke gebildet. Der Tropfstein selber, so lautet die Erklärung für den Namen, stelle den Stamm dar, und die beleuchteten Fächer unten seien die Wurzeln. Der Riese Goliath ist der größte Tropfstein der Teufelshöhle. Die gewaltige Tropfsteinskulptur, ebenfalls 350.000 Jahre alt, steht in der Mitte des Riesensaales. Die Tropfsteinformation an der Felswand, an der ein rotes Licht versteckt brennt, wird als Kleine Kapelle bezeichnet. Ein Türmchen ziert ihr Dach. Links von der Kleinen Kapelle fallen weiße Tropfsteinausbildungen ins Auge, Bergeis genannt. Sie bestehen aus kohlensaurem Kalk. Ihre helle Farbe erklärt sich dadurch, dass das durch den Fels sickernde Wasser weder Lehm noch Sand oder Eisen mit sich führt.

Nach dem Riesensaal kommt der Besucher an der Kristallgrotte vorbei. Dem engen Gang folgend geht es zum Kerzensaal, der von Kerzenstalagmiten geprägt ist. Nach dem Kerzensaal geht es einige Stufen aufwärts, an dem Wasserfall und der Schildkröte vorbei zu den Tabakblättern. Sie werden von Sinterfahnen dargestellt. Bis zum künstlich angelegten Höhlenausgang sind es nur noch wenige Meter.

Der Tourist gelangt sodann in eine klammartige Schlucht, die 25 Meter höher liegt als der Eingang und in der gewaltige Felsen aufgetürmt sind. Von dort führt der Weg abwärts durch ein wildromantisches Felsenlabyrinth, an einer Aussichtsplattform und an der Kleinen Teufelshöhle vorbei, hinunter zum Höhleneingang.

Kleine Teufelshöhle

Der Eingang zur Kleinen Teufelshöhle, auch Kleines Teufelsloch genannt, befindet sich ca. 100 Meter nördlich des Einganges zur Teufelshöhle. Die Kleine Teufelshöhle ist mit einem für den Besucher nicht zugänglichen Höhlengang, dem Brennnesselbau, mit der Teufelshöhle verbunden und beinhaltet das Höhlenlabor.

Die Funde in dieser Höhle sind herausragend. 1876 wurde von C. Heitgen eine Geschossspitze aus Hornstein entdeckt. Die Geschossspitze vom Typ Jerzmanovice stellt in der Fränkischen Schweiz einen einmaligen Fund dar. Das Alter wird auf ca. 37.000 Jahre geschätzt.

Zahlreiche Fossilien, die aus der Würmeiszeit vor etwa 30.000 Jahren stammen - wie Überreste von Höhlenbären, Höhlenhyänen, Wisenten, Elchen, Pfeifhasen, Hirschen und Rentieren - wurden gefunden. Die gleichbleibend niedrigen Temperaturen in der Höhle haben die Knochen bestens erhalten. Es finden sich auch Ablagerungen von kreidezeitlichen Sedimenten, deren Ablagerungszeitraum noch bestimmt werden muss.

Konzertsaal

Seit 1994 findet jährlich in den Sommermonaten die Veranstaltungsreihe „Kultur in der Teufelshöhle“ mit sieben bis acht Einzelveranstaltungen statt. Die imposante Eingangsgrotte ist dabei wie geschaffen für die Konzert- und Theateraufführungen. Die Akustik, das Höhlenambiente und die Wetterbeständigkeit zeichnen diesen Raum aus. Geboten werden dabei verschiedene Musikrichtungen von klassischer Musik bis Flamenco und Jazz, sowie Theater und Kabarett bei einer wildromantischen Beleuchtung. Im „Konzertsaal“ herrscht eine relativ konstante Temperatur von 12 °C. Alljährlich kommen ca. 2000 Menschen zu den Veranstaltungen.

Geschichte

Frühgeschichte

Spuren von menschlicher Besiedlung während der letzten Eiszeit konnten noch nicht eindeutig nachgewiesen werden. In der genannten Literatur differieren die Ansichten zu diesem Thema. Der heutige Zugang zur Teufelshöhle, das Teufelsloch, ist den Einheimischen jedenfalls schon seit Jahrhunderten bekannt. Das Teufelsloch war, wie viele andere fränkische Höhlen auch, reich an Knochenmaterial und anderen Überresten aus organischem Material und besitzt vielfältige Formen von Tropfsteinen. Dennoch haben Höhlenforscher, wie der Deutsche Georg August Goldfuß, der Franzose Georges Cuvier und die Engländer William Buckland und John Hunter dem 85 Meter tiefen Teufelsloch kaum Beachtung geschenkt. Zum ersten Mal erwähnte der Bamberger Geschichtsschreiber Joseph Heller 1829 das Teufelsloch. Heller schrieb das Teufelsloch sei „die größte Höhle dieser Gegend, in welche man mit einer Fuhre Heu fahren kann und die fast nur aus einem einzigen Felsengang besteht.“ Daraufhin wurde die Höhle bekannter und zunehmend von in- und ausländischen Besuchern aufgesucht. Der benachbarten Kleinen Teufelshöhle wurde dennoch mehr Beachtung zuteil. Im Jahr 1876 wurde in der Kleinen Teufelshöhle von C. Heitgen eine Geschossspitze aus Hornstein entdeckt. Im selben Jahr suchte der berühmte Münchner Anthropologe Johannes Ranke ebenfalls in der Kleinen Teufelshöhle nach menschlichen Artefakten aus der Steinzeit. Adalbert Neischl führte 1901 die erste Vermessung durch. Zu diesem Zeitpunkt war der Tropfsteinschmuck bereits bis auf geringe Überreste total zerstört und das Knochenmaterial weitestgehend entfernt worden. Daraufhin wurde es um die Teufelshöhle wieder ruhiger.

Erste Erschließung der Höhle

Alle erfahrenen Speläologen waren bis 1922 der Ansicht, dass sich hinter dem Versturz des Teufelsloches keine Fortsetzung befinde. Hans Brand aber vermutete 1922, dass das Teufelsloch durch fließendes Wasser entstanden sei und sich hinter der Abschlusswand die Wölbung des alten Flussbettes fortsetzen müsse. Damit irrte er sich, wie man heute weiß.

Im Oktober 1922 suchte Brand, mit Unterstützung der Stadt Pottenstein, erfolgreich nach einer Erweiterung der Höhle. Er durchstieß einen eingefallenen Stollen und entdeckte, dass die Höhle viel größer war als vermutet. Den weiteren natürlichen Verlauf fand er nach neun Metern Durchbruch. Man grub sich in den Berg hinein und entdeckte dabei mehrere Hohlräume, die in ihrer Ausstattung mit Tropfsteinen alle Erwartungen übertrafen. Bis August 1923 konnten weitere Hohlräume gangbar gemacht werden. Dieser Bereich wurde mit elektrischem Licht ausgestattet und einstweilen auf einer Länge von 800 Metern für Besucher freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt begann die touristische Nutzung der Höhle, die zu stetig steigenden Besucherzahlen führte.

Zweite Erschließung der Höhle

Brand gab sich mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen nicht zufrieden und ordnete eine zweite Erschließung der Höhle an. Diese Maßnahme dauerte von 1923 bis 1931 und stellte ein in der Höhlenforschung bisher unbekanntes Verfahren dar. In diesem Zeitraum wurde für damalige Verhältnisse sehr modernes Gerät verwendet. Fahrbare Kompressoren mit Elektroantrieb zum Betrieb der Bohrhämmer und schmalspurige Hunte für die Streckenförderung der herausgebrochenen Gesteinsmassen wurden eingesetzt. Typisch für den Dolomit ist, dass große Hallen entstehen. Diese Hallen haben teilweise keine Verbindung zueinander. In der Teufelshöhle wurden weitere Hallen und Hohlräume aufgeschlossen, vermessen und miteinander verbunden. Insgesamt wurden für die weitere Erschließung 285 Meter lange Strecken durch den zähen Dolomit getrieben.

Die Überwindung einer steilen Wand im Barbarossadom stellte sich als äußerst schwierig dar. Die 21 Meter hohe Wand, die Kalvarienberg genannt wird, wurde durch eine künstliche Treppenanlage mit 115 Stufen überwunden. Im hinteren Teil der Höhle wurde durch Sprengungen und mühevolle Arbeiten ein gewaltiger Versturz beseitigt. Nach diesem Durchbruch wurden in drei kleinen Nebenhöhlen Tierknochen und Schädel von mehreren Höhlenbären gefunden. In den Grotten selbst musste die Sprengung von Fels soweit wie möglich eingeschränkt werden, weil die damit verbundene Erschütterung zu Beschädigungen an den Tropfsteinen geführt hätte. Auch der Rauchniederschlag wäre dabei mehrere Zentimeter tief in die poröse Sintermasse eingedrungen und hätte deren Glanz getrübt. Brand gelang die Erschließung eines Höhlenausgangs. Eine ebenso schwierige Aufgabe bestand in der unauffälligen Kabelführung und richtig abgestuften Lichtstärke der Lampen und Strahler. Breit geebnete Wege und massive Treppen wurden angelegt, um das Begehen der einzelnen Abteilungen völlig gefahrlos und möglichst bequem zu gestalten.

Zu Pfingsten des Jahres 1931 konnte die Teufelshöhle der Öffentlichkeit zur vollständigen Besichtigung freigegeben werden. So kann der heutige Besucher die eindrucksvollen Hallen mit den Namen Barbarossadom und Riesensaal besichtigen. Die Erschließung der Teufelshöhle stellt nicht nur eine große wissenschaftliche Leistung dar, sondern ist auch eine bemerkenswerte Leistung früherer Technik.

Erschließungsmethode

Die Erschließung der Teufelshöhle ist von Brand in bergmännischer Manier durchgeführt worden. Zur Erschließung der einzelnen Höhlenteile wurde ein Netz von Stollen und Schächten angelegt, um die enormen Mengen abgebauten Gesteins zu befördern. Diese Arbeiten wurden überwiegend von Sprengtrupps, die die Gänge in den harten Dolomit schossen, durchgeführt. So wurden die einzelnen Hallen, wie der Barbarossadom und der Riesensaal, mit Stollen angefahren, um das herausgebrochene Material bei der Erschließung der Räume und des Kalvarienberges hinauszubefördern. Die Stollen wurden mit Schienen ausgelegt.

Ein Teil dieser Stollen läuft sternförmig auf einen Kreuzungspunkt südlich des Barbarossadoms zu, wo mittels einer drehbaren Schienenkreuzung die Förderwagen von einem Stollen in einen anderen gelangen konnten. Von diesem Kreuzungspunkt geht auch ein Förderschacht mit 38 Grad Steigung nach oben, um in der Teufelsschlucht an die Oberfläche zu gelangen. Dort befand sich während der Erschließungsarbeiten ein Häuschen, in dem sich eine elektrische Seilwinde zum Herausziehen der Förderwagen befand. Diese Seilwinde ist heute ein Ausstellungsstück im Kuppelsaal. Den Ausgang des Förderschachtes kann man noch heute, ein paar Meter neben dem Weg vom Ausgang der Höhle zurück zum Eingangsbereich, sehen. Ein Förderwagen war bis zu einem Kilometer in den Stollen unterwegs, bis er nach außen gelangte.

Ein weiteres System von neu angelegten Stollen, nördlich des Riesensaales, besteht mit dem Brennesselbau. Über diesen Brennesselbau wurde der Verbruch und der Abraum, der beim Wegebau im Riesensaal angefallen war, nach außen geschafft. Der Abraum gelangte so mittels Förderwagen über den ausgeschachteten natürlichen Brennesselbau in das Weihersbachtal.

Bei der Erschließung gab es einige technische Problem zu lösen. Da die Strecken unter Tage zu lang waren, um die Pressluftleitungen von außen bis zu den Baustellen zu verlegen, wurde ein elektrischer Kompressor auf Rollwagenrädern benutzt. So konnte der Kompressor von den Vortriebsmannschaften auf den Gleisen nachgeführt werden.

Die meisten Stollen werden bei Führungen vom Besucher nicht begangen, da sie für Touristen uninteressant sind. Aufgrund der vielen Stollen ist es möglich, fast jede Schaustelle in der Höhle ohne Benutzung des offiziellen Führungsweges zu erreichen. Der Höhlenführer benutzt bei Führungen einen Teil dieser Stollen, um so zum Beispiel ohne Überwindung des Kalvarienberges schneller vom Barbarossadom zum Riesensaal zu gelangen. Ein weiterer Teil dieser Stollen wird auch von der Höhlentherapie benutzt.

Professor Brands Aufzeichnungen

Einen Einblick in den Umfang der Erschließungsarbeiten der Teufelshöhle geben die Berichte aus dieser Zeit. Wie die Erschließung der Teufelshöhle vom Oktober 1922 bis Pfingsten 1931 vonstatten ging, erzählt Brand in seinen hinterlassenen Aufzeichnungen:

- „Scharen von Arbeitern zogen im Spätherbst 1922 in die Höhle ein und es begann das harte Ringen mit dem Stein. Bald war die große Abschlußwand des bisherigen Höhlentunnels durchgesprengt und die ersten Tropfsteingrotten gefunden, die an Pracht und Schönheit alle Erwartungen übertrafen. Sorgfältige Vermessungen gaben Überblick über die Zusammenhänge auf und unter der Erde. Zielsicher wurden dann in raschem Anlauf die anderen noch leicht erreichbaren Höhlenräume gangbar gemacht, elektrisch beleuchtet und einstweilen dem Besuch zugeführt. Die tieferliegenden, stark verschütteten, aber hoch interessanten Syphonhöhlen mit mächtigen Schluchten und Galerien wurden mit allen Mitteln neuzeitlicher Technik dem Berginneren abgerungen. Unermüdlich dröhnte in der Höhle die Arbeit, Tag und Nacht grollten die Sprengschüsse und ratterten die Bohrhämmer gegen den harten und zähen Dolomitfels. Auf mehrere Hundert Meter mußte durch wohlerrechneten Hinterfahrungs- und Verbindungsstrecken das harte Gestein schrittweise bezwungen werden, um all die Wunder der einzig dastehenden Unterwelt unberührt zu erfassen. Unaufhörlich rollten die Grubenwagen an starken Drahtseilen bergauf und förderten durch die Auswurfstrecke, den eigentlichen Lebensnerv der ganzen Erschließung, das ausgesprengte Gestein ans Tageslicht. Hier prasselten dann die Felsbrocken unter Donnern und Krachen in die Teufelsschlucht hinab, bis eines Tages der letzte Streckendurchschlag dem mühevollen Werk die Krone aufsetzte. So wurde unter Anwendung der Ingenieurwissenschaft, der Marktscheidekunst und der Geologie auf Grund rein wissenschaftlicher Erwägungen und unterstützt von einem Stab treuester Mitarbeiter die Schließung der wirr verteilten Grottensystems zu einem glücklichen Abschluß gebracht.“ [2]

Teufelshöhlenbrücke

Um die Teufelshöhle besser von der Autostraße Pottenstein–Pegnitz erreichbar zu machen, ließ Brand 1932 die Teufelshöhlenbrücke bauen. Die 36 Meter lange hölzerne Brücke liegt 100 Meter von der Teufelshöhle talabwärts entfernt, führt über eine 18 Meter tiefe klammartige Schlucht des Weihersbaches und überbrückt eine Spannweite von 20 Metern. Für den weiteren Weg zur Teufelshöhle wurde längs des steilen Talhanges der Weg in die Felswände gesprengt. Die Brücke stellte damals die kürzeste Verbindung zwischen der Autostraße und der Wirtschaftsterrasse der Teufelshöhle dar.

Zeit des Nationalsozialismus

Ein Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg wurde am 12. Oktober 1942 von der Schutzstaffel (SS) der NSDAP in Pottenstein gegründet. Der Gründer und Leiter des Außenlagers war der SS-Standartenführer der Karstwehr und Bergbauingenieur Hans Brand. Gefangengehalten waren dort Männer aus ganz Europa, die am 16. April 1945 von amerikanischen Streitkräften befreit wurden.

Die Gefangenen mussten für mehrere Einheiten der SS, wie die Waffen-SS, die SS-Fortifikations-Forschungsstelle, die SS-Nachrichten-Ausbildungsabteilung und die SS-Karstwehr-Kompanie Zwangsarbeit durchführen. Für die SS-Karstwehr-Kompanie mussten die Gefangenen dann gegen Ende des Krieges den Schöngrundsee anlegen und Arbeiten an der Teufelshöhle durchführen. Dabei mussten sie den vor der Teufelshöhle liegenden Großparkplatz planieren, aber auch Arbeiten in der Höhle durchführen, indem sie sie von Lehm und Geröll befreiten und verschiedene Gänge gruben. Diese Gänge werden heute nicht begangen, weil sie keine Tropfsteingebilde haben und deswegen touristisch nicht von Interesse sind. Oberhalb der Höhle wurden auf der Suche nach weiteren Höhlen im Wald zahlreiche Grabungen durchgeführt, deren Spuren man heute noch teilweise erkennen kann.

Wieviele Menschen bei den Arbeitseinsätzen in Pottenstein ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt. Es wurde aber über die Hälfte der 746 Häftlinge, die in Pottenstein zu Zwangsdiensten herangezogen worden waren, aufgrund der harten Arbeitsbedingungen und der Lagerschikanen todkrank nach Flossenbürg zurückgeschickt.

Nach dem Krieg

1949 entdeckte Georg Brunner diluviale Tierknochen in einer Spalte. Zu einem tödlichen Unfall kam es 1952 bei Arbeiten in der Kleinen Teufelshöhle.

Zu Ehren von Hans Brand wurde am 9. April 1961 über dem Eingang der Teufelshöhle eine erzgegossene Gedenktafel feierlich enthüllt. Die Gedenktafel trug ein Bildnis Brands und die Inschrift: „Dem Erforscher und Erschließer der Teufelshöhle und unermüdlichen Förderer der Fränkischen Schweiz in Verehrung und Dankbarkeit die Stadt Pottenstein.“

Nachdem die NS-Vergangenheit Brands vor einigen Jahren für Aufsehen gesorgt hatte, wurde die Gedenktafel längere Zeit als anstößig empfunden. Auch wenn sie nicht von jedem Höhlenbesucher wahrgenommen wurde, stand die Gedenktafel in der Kritik und die Stadt Pottenstein wurde beschuldigt, einen Kriegsverbrecher mit einer Gedenktafel zu ehren.

Im Jahre 1997 wurde die Tafel von Unbekannten entwendet.

1971 wurde das Höhlenlabor in der Kleinen Teufelshöhle als erstes in Deutschland in Betrieb genommen. Im Jahr 1986 begann man in einem Seitengang die Speläotherapie. Anfang der 1990er Jahre wurde das Skelett des Höhlenbären unter Leitung von Dr. Donat Kamphausen restauriert. Die Körperhaltung des Skeletts wurde verändert und es bekam einen attraktiveren Platz in der Höhle zugewiesen. Die zahlreichen Knochen wurden präpariert, um sie vor dem Zerfall zu bewahren. Seit 1994 wird ein Kulturprogramm in der Teufelshöhle angeboten.

Im Jahr 1997 wurde bekannt, dass erfolglos nach Fortsetzungen der Teufelshöhle gesucht worden war. Dabei wurde das Höhlenlabor angebohrt und total zerstört. In der Höhle wurden von Zeit zu Zeit technische Verbesserungen durchgeführt; so die Anbringung geänderter Handläufe und Schutzgitter, aber auch ein neuzeitliches Beleuchtungssystem wurde eingebaut. 2000 wurde ein modernes Beschallungssystem eingerichtet und in manchen Höhlenbereichen eine farbige Beleuchtung zur Bestrahlung von Hohlräumen und Tropfsteinen in roter und blauer Farbe installiert. 2002 wurde das achtzigjährige Jubiläum der Erschließung der Teufelshöhle feierlich begangen. 2006 wurde der komplette Außenbereich der Höhle für 15.000 Euro renoviert: Geländer und Hinweistafeln wurden angebracht, neue Sitzgruppen und Bänke aufgestellt und ein neuer Weg wurde angelegt. Als nächstes soll die komplette Beleuchtung durch LED-Lampen (Kaltlicht hat einen geringeren Einfluss auf das Mikroklima) ersetzt werden. Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibung läuft. Im Winter 2006/2007 soll die Beleuchtung installiert und die Vorhöhle des Kleinen Teufelslochs für Kinder zugänglich gemacht werden.

Einrichtungen

Speläotherapie

Ein Seitenstollen der Teufelshöhle dient zur Anwendung der Speläotherapie. Der Therapiebereich ist vom übrigen Besucherbereich der Höhle abgeriegelt. Das Therapiezentrum Teufelshöhle ist Gründungsmitglied des deutschen Speläotherapieverbands - einem Zusammenschluss von zur Zeit zwölf Speläotherapie-Zentren Deutschlands. Seit 1986 werden in der Teufelshöhle Therapiekuren angeboten, wofür 50 Therapieplätze zur Verfügung stehen, die sich auf drei Räume für Erwachsene und einen Raum für Kinder verteilen. Die Speläotherapie kann bei Atemwegserkrankungen, wie Heuschnupfen, Asthma, chronischer Bronchitis und allergischen Nebenhöhlenerkrankungen und Hauterkrankungen wie Neurodermitis den Patienten Linderung verschaffen. Auch bei Kindern mit Keuchhusten oder Kleinkindern mit Pseudo-Krupp wird diese Therapie angewandt.

Die niedrige Temperatur von neun Grad und die hohe Luftfeuchtigkeit von 95 % bieten optimale Voraussetzungen für die Therapie. Die Luft in der Höhle enthält weniger Schadstoffe, Pollen, Staub und Schimmelpilze. Somit gelangen beim Atmen kaum Fremdstoffe in die Lunge; die überreizten Schleimhäute beruhigen sich und die Patienten können leichter atmen. Eine Liegekur geht über einen Zeitraum von drei bis fünf Wochen, wobei sich der Patient täglich zwei Stunden in der Höhle aufhält. Pro Jahr nehmen rund 200 Kurgäste an dieser Therapie teil, wobei es rund 70 % der Patienten nach dieser Kur deutlich besser geht. Bei manchen hält der Erfolg monatelang an, manche sind sogar jahrelang ohne Beschwerden.

2005 erlebte die Höhlentherapie in der Teufelshöhle einen merklichen Aufschwung: 20 % mehr Patienten nahmen hier diese alternative Behandlungsmethode in Anspruch als noch 2004.

Die Speläotherapie der Teufelshöhle könnte demnächst der Gemeinde Pottenstein den Status „Heilklimatischer Kurort“ bescheren. Voraussetzung dafür ist, dass die gesetzlichen Regelungen für die Anwendung des ortsgebundenen Heilmittels „Höhlentherapie“ vom Land Bayern beschlossen werden - wie etwa in Niedersachsen und Baden-Württemberg bereits geschehen. Bei positiver Entscheidung will sich Pottenstein sofort und intensiv darum bemühen, die Klassifizierung als „Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb“ zu bekommen, die gleichzustellen ist mit der eines „Heilklimatischen Kurorts“.

Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Hans Brand die Absicht, in der Teufelshöhle, genauer gesagt in der Kleinen Teufelshöhle, Höhlentherapie durchzuführen. Es wurde begonnen, die Kleine Teufelshöhle dafür zu erschließen. 1952 hat sich allerdings bei Arbeiten in der Kleinen Teufelshöhle ein Felsbrocken von der Decke gelöst und ein Arbeiter wurde getötet. Daraufhin wurden die Arbeiten eingestellt und das Projekt aufgegeben.

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wurde Höhlenlehm aus der Teufelshöhle zu Heilzwecken verwendet. Während der Erschließung der Höhle und auch noch danach wurde der Höhlenlehm, die sogenannte „Wundererde“ abgebaut und als Fango verwendet. Die damalige Abteilung Höhlenfangovertrieb der Teufelshöhlenverwaltung verschickte diesen heilkräftigen Höhlenlehm als „Teufelshöhl-Fango“ in Zwei-Kilogramm-Dosen in die ganze Welt.

Höhlenlabor

In einem Seitenteil der Höhle, der Kleinen Teufelshöhle, befindet sich das einzige Höhlenlabor Deutschlands. Das Höhlenlabor besteht aus zwei klimatisierten Räumen. Die Messeinrichtungen selbst befinden sich überwiegend im Kleinen Teufelsloch/Brennnesselbausystem. Dieses Forschungslabor wurde 1971 von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken eingerichtet. Anfangs bestand das Labor aus einem kleinen Raum neben dem Kassenhäuschen der Teufelshöhle und dem ausgebauten Kleinen Teufelshöhle. Im Jahre 1979 meldete die Teufelshöhlenverwaltung für ihren kleinen Raum Eigenbedarf an, was den Umzug für das Labor bedeutete. Um die Leitungswege der Messwertgeber möglichst kurz zu halten, wurde der Messraum in die Höhle selbst eingebaut.

Hier werden Untersuchungen zu Höhlenklima, Tropfwasserzyklen im Verhältnis zum Niederschlag sowie weitere höhlenspezifische und hydrologische Untersuchungen von ehrenamtlichen Mitgliedern der Forschungsgruppe durchgeführt. Niederschlagsmessungen von Textilstaub im Höhleninneren werden durchgeführt, genauso wie langzeitliche Messungen des Kohlendioxid-Gehaltes der Schauhöhlenluft. Es werden Langzeitmessungen zum Schüttungsverhältnis von Deckentropfstellen gemacht. Mit eigens entwickelten Messwertaufnehmern wird an sieben Tropfstellen in der Kleinen Teufelshöhle der Fall jedes einzelnen Tropfens berührungslos registriert und aufgezeichnet. Bei diesen Untersuchungen hat sich auch Verblüffendes herausgestellt. Man hat nachgewiesen, dass es in der Höhle Unterschiede in der Fallgeschwindigkeit der Tropfen gibt. Die Tropfen fallen manchmal schneller, dann wieder langsamer von der Decke. Diese Beeinflussung der Fallgeschwindigkeit der Tropfen hängt wie Ebbe und Flut von der Stellung des Mondes ab. In den Wintermonaten werden mit umgebauten Radarsensoren aus der Sicherheitstechnik Fledermausaktivitäten beobachtet.

Sagen und Gerüchte

Unter den Einheimischen galt dieser Ort jahrhundertelang als unheimlich. Der Volksglaube, dass der Teufel die Höhle als Eingang zur Hölle verwende, trug zur Entstehung des Namens bei. Menschen, die es dennoch wagten, in sein Reich einzudringen, würden unrettbar eine Beute des Satans. Schauergeschichten von lichtscheuem Gesindel, das sich im Inneren des Teufelsloches aufhalte, erzählte man sich. Auch Irrlichter, die zu gewissen Stunden durch den Höhlenraum schwebten, habe man beobachtet und Verzweiflungsschreie verlorener Seelen gehört. Weitaus mehr Gehalt hat aber die Legende, dass der Raubritter Udo von Wichsenstein die Höhle als Unterschlupf benutzt haben soll. Dazu soll er – so die Legende – einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben.

Auch heute ist die Teufelshöhle nicht frei von Geschichten: Von einem Spiegelsaal sprechen manche Pottensteiner, auch von brisanten Nazi-Dokumenten oder sogar von dem sagenumwobenen Bernsteinzimmer, das während des Krieges in der Teufelshöhle versteckt worden sein soll, wird berichtet. Aus diesem Grund soll es zu Nachforschungen gekommen sein. 1997 wurde schließlich bekannt, dass zwei bis dahin völlig unbekannte Hobbyschatzsucher nach Fortsetzungen der Teufelshöhle gesucht haben. Der Zweckverband Teufelshöhle stellte den zwei „Forschern“ 80.000 DM zur Verfügung. Im Wald über der Höhle wurden Bohrungen durchgeführt, und dabei wurde auch ein Hohlraum angebohrt. Allerdings handelte es sich dabei um das Höhlenlabor, das dabei völlig zerstört wurde (Sachschaden von mehreren Tausend DM). Gefunden wurde schließlich aber nichts. Dass Höhlenforscher nach neuen Höhlenräumen gesucht haben, ist die offizielle Aussage, da aber Höhlenpläne existieren, die jedem Höhlenforscher zugänglich sind, ist dies mehr als unwahrscheinlich. Vielmehr dürften die Gerüchte über eine geheime Kammer der Grund gewesen sein.

In der Bevölkerung kursiert darüber hinaus die Geschichte, dass Brand in der Fränkischen Schweiz später eine viel schönere Höhle entdeckt habe. Aus Angst, dass diese der Teufelshöhle den Rang ablaufen könne, seien aber alle Belege und Beweise vernichtet und möglicherweise sogar die beteiligten Menschen umgebracht worden. Es dürfte sich hierbei aber tatsächlich nur um Gerüchte handeln, denn bisher wurden keinerlei Belege für diese Behauptungen gefunden.

Ein weiteres „Gerücht“ entspricht in gewissen Punkten sogar der Wahrheit. Spricht man die Höhlenbetreiber oder die Höhlenführer darauf an, reagieren diese meist etwas gereizt. Man erzählt, dass einzelne Tropfsteine, manche sprechen sogar von vielen Tropfsteinen, nicht an der Stelle gewachsen seien, an der sie sich befinden. Zum Teil seien sie von anderen Bereichen der Höhle hierher gebracht worden und es sollen auch einige aus anderen Höhlen der Umgebung stammen. Man habe sie vor Ort entweder abgeschlagen oder abgesägt um sie dann in der Teufelshöhle wieder aufzustellen, um die Höhle für den Besucher attraktiver zu gestalten. „Falsche“ Tropfsteinen erkennt man von den geologischen Gegebenheiten her daran, dass sie nicht an dieser Stelle gewachsen sein können. Teilweise stecken sie einfach in der Erde oder aber die Deckenregion darüber stellt keine Tropfstelle für Wasser, dem Baumeister der Tropfsteine, dar. Diese Tropfsteine werden nicht von jedem Besucher als „falsch“ erkannt; der „normale“ Höhlentourist, der nur selten einmal in einer Höhle ist, bemerkt davon nichts, während „erfahrene“ Höhlengänger diese Tropfsteine schon eher entdecken.

Tourismus

Touristische Erschließung

Zu erreichen ist die Teufelshöhle über die B 470, die von Forchheim nach Pegnitz führt. Die Teufelshöhle ist gut erschlossen für den Massentourismus. Ein großer (kostenpflichtiger) Parkplatz mit WC-Anlage liegt direkt neben der Straße am Fuß der Teufelshöhle. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, direkt auf dem Felsplateau des Höhleneinganges befindet sich ein Café mit vielen Sitzgelegenheiten.

Führungen

Die Führungen in der Teufelshöhle gehen über gut begehbare Wege und Treppen und führen auch durch stollenartige enge Gänge, die die einzelnen Schauteile, Nischen mit Tropfsteinen und hallenartigen Säle miteinander verbinden. Zeitweise ist der Weg durch seine Enge beschwerlich, weshalb Tropfsteine von strauchelnden Touristen als Gelegenheit zum Festhalten benutzt werden. Solche Stellen gibt in der Höhle mehrere. Allerdings bekommt den Tropfsteinen diese Benutzung als Haltegriff nicht gut; sie zeigen dunkle Verfärbungen und führt zu erkennbaren Abnutzungen. Die Abnutzung der Tropfsteine, „Menschenschliffe“, erinnern an die „Bärenschliffe“, die man in anderen Höhlen gezeigt bekommt.

Die Dauer einer Führung in der Teufelshöhle beträgt 40 Minuten und führt an den interessantesten Teilen der Höhle vorbei. Während der Führung wird ein Weg von 1500 Metern zurückgelegt, wovon 285 Meter künstlich angelegte, stollenartige Gänge sind. Es geht zeitweise bergauf und bergab, wobei insgesamt 407 Stufen überwunden werden. Vom Höhlenausgang, der sich 25 Meter höher und ca. 100 Meter westlich vom Eingang befindet, geht es über ca. 300 Meter zurück zum Eingang. Die Führung wird teilweise musikalisch unterlegt. Zu Beginn Richard Wagner „Tannhäuser“ und im Barbarossadom und Riesensaal wieder Wagner; historisch gesehen passt die Musik also recht gut.

Einmal in der Woche gibt es auch spezielle Führungen für Kinder. Die Kinder werden von einem „Höhlenbären“ am Eingang empfangen und bekommen Taschenlampen überreicht. Dann geht es auf einem rund 20 Minuten langen Abenteuerrundgang in die Teufelshöhle, wo die Kinder auf spielerische Art und Weise die Faszination Unterwelt entdecken. Eltern können ihre Kinder auf der Tour begleiten.

Ab und zu werden in der Teufelshöhle auch Sonderführungen angeboten. Diese Führungen dauern 60 Minuten und es werden auch Räume begangen, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Es wird ausführlich auf die Entstehung und Erschließung der Höhle eingegangen und auch die Therapiestation wird begangen.

Seit dem Jahr 2000 werden Führungen in Englisch angeboten und seit 2002 auch in Französisch.

Besucherzahlen

Die Teufelshöhle stellte schon immer eine ausgesprochene Touristenattraktion dar; schon nach der ersten Teilerschließung der Höhle im August 1923 setzte ein Massenbesuch ein. Der Fremdenverkehr hat damit in Pottenstein einen enormen Aufschwung genommen. In den Spitzenjahren kamen über 300.000 Besucher. In den 1980er Jahren war ein Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen. 1991 lag die Besucherzahl noch über 200.000. Auch in den 1990er Jahren gab es, wie bei vielen anderen Schauhöhlen auch, einen Rückgang der Besucherzahl. In den letzten Jahren waren die Besucherzahlen verhältnismäßig stabil und haben sich auf einen Wert von rund 160.000 eingependelt. Mit diesem Wert ist die Teufelshöhle die dritthäufigst besuchte deutsche Schauhöhle, hinter der Atta-Höhle und der Saalfelder Feengrotten und deutlich vor der Bärenhöhle und den beiden Höhlen in Rübeland, die Baumannshöhle und die Hermannshöhle.

Flora und Fauna

Fossilien

In der Teufelshöhle aber vor allem im Kleinen Teufelsloch wurden viele Überreste von urzeitlichen Tieren gefunden die in der Höhle verendeten. Diese Fossilien stammen überwiegend aus der Würmeiszeit vor etwa 30.000 Jahren. Der Erhaltungszustand der in den Höhlenlehm eingebetteten Knochen war manchmal so gut, dass es gar nicht einfach war, diese alten Knochen von jüngeren zu unterscheiden. Die gleichbleibend niedrigen Temperaturen der Höhle erhalten Tierknochen und andere Überreste organischen Materials besonders gut. Es wurden Überreste von Tieren gefunden, die sich noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten dorthin zurückgezogen hatten. Vor allem sind dies Fledermäuse und andere Insektenfresser, aber auch Kriechtiere, Nagetiere und Lurche. Lebewesen, die heute nicht mehr in dieser Gegend zu finden sind, wurden in etwas tieferen Höhlenlehmschichten gefunden. Dies waren häufig Tierarten, die sich jetzt in den arktischen Regionen aufhalten. Lemminge, Schneehasen, Rentiere und auch der Eisfuchs sind gefunden worden. Gänzlich ausgestorbene Arten, wie die Höhlenhyäne und vor allem die vielen Knochenreste der Höhlenbären, wurden in der Teufelshöhle gefunden. Gefunden wurden aber nicht nur die Überreste der Tiere, die dort verendeten, sondern auch deren Beutetiere: Elch, Wisent, Pfeifhasen, Rentier und Hirsch und viele andere.

Diese Funde geben einen guten Überblick über die Tierwelt der Eiszeit. Es lässt sich bei einer genauen Betrachtung der einzelnen Fundschichten und anhand der Fossilzusammensetzung sogar auf gewisse Klimaschwankungen schließen.

Höhlenbär

In der Teufelshöhle wurden Knochen und Schädeln von rund 80 Höhlenbären gefunden, die unterschiedlichen Generationen angehörten. Sie starben in der Höhle eines natürlichen Todes. Man fand allerdings kein komplett erhaltenes Bärenskelett.

Der Münchner Paläontologe Dr. Max Schlosser setzte in den 1950er Jahren aus Einzelteilen ein Tierskelett zusammen, das jetzt in der Teufelshöhle zu sehen ist. Der Höhlenbär hat vor etwa 30.000 Jahren hier gelebt, war rund drei Meter groß und 400 Kilogramm schwer. Mitarbeiter des Fränkische-Schweiz-Museums Tücherfeld haben unter der Leitung von Dr. Donat Kamphausen Anfang der 1990er Jahre das Skelett restauriert und die weiteren ausgestellten Knochenreste präpariert. Die Rekonstruktion des Höhlenbärenskeletts besitzt einen hohen musealen Wert.

Fledermäuse

In der Teufelshöhle leben Fledermäuse, die in der Zeit von Oktober bis März ihren Winterschlaf halten und zu den höchstentwickelten Höhlenbewohnern zählen. Manches aus dem Leben der Fledermäuse liegt noch im Dunkeln. Aus diesem Grund werden in den Wintermonaten das Hangverhalten und die Fledermausaktivitäten durch Radarsensoren vom Höhlenlabor aus beobachtet. Die Teufelshöhle ist Teil des Fledermaus-Zentralkatasters, in welchem jährlich in den Wintermonaten flächendeckende Zählungen durchgeführt werden. Die häufigsten Arten in der Teufelshöhle sind die Fransenfledermaus, das Große Mausohr, die Wasserfledermaus und das Braune Langohr. In der Teufelshöhle halten sich die Fledermäuse überwiegend in versteckten Ecken und Nischen auf, in einem Bereich der Höhle, der nicht von den Besuchern begangen wird.

Lampenflora

In der Teufelshöhle hat sich seit der ersten Inbetriebnahme der elektrischen Beleuchtung im Jahr 1923 eine ausgeprägte Lampenflora gebildet. Ohne die künstliche Beleuchtung hätten diese Pflanzen in der absoluten Dunkelheit der Höhle keine Überlebenschance. Es haben sich verschiedene Algenarten, Moose und sogar Farne gebildet. Sie sind nicht gleichmäßig verteilt, denn der Zufall spielt auch eine Rolle, welche Algen, Moos- und Farnsporen in den Lichtquellenbereich gelangen. In größeren Entfernungen von den Lampen siedeln sich lichtgenügsame Vertreter wie die Algen an. Je kürzer die Entfernung zur Lampe wird, also mit zunehmender Lichtstärke, geht diese Algenzone allmählich in einen Moosgürtel über. Bei manchen Lampen konnte sich auch keine oder nur eine geringe Lampenflora ausbilden. Dies hängt mit der trockenen Umgebung zusammen.

Zur Zeit ist geplant, die Beleuchtung durch spezielle LED-Lampen zu ersetzen, um die Lampenflora zu reduzieren.

Anmerkungen

- ↑ - Zitat stammt aus dem Buch Muggendorf und seine Umgebung oder die fränkische Schweiz von Joseph Schiller von 1829. Siehe auch unter Literatur.

- ↑ - Zitat stammt aus dem Buch Teufelshöhle Pottenstein von August Sieghardt von 1986 auf Seite 14. Siehe auch unter Literatur.

Siehe auch

Literatur

- August Sieghardt: Teufelshöhle Pottenstein. Hrsg. von Julius Steeger & Co. GmbH, Bayreuth 1964

- August Sieghardt: Teufelshöhle Pottenstein. 2. Auflage, 1986

- Zweckverband Teufelshöhle: Teufelshöhle Pottenstein. Hrsg. v. Druckhaus Bayreuth, 2000

- Zweckverband Teufelshöhle: Teufelshöhle Pottenstein. Hrsg. v. Oberfr. Ansichtskartenverlag Bouillon, Bayreuth 2006

- Teufelshöhle Pottenstein - kleiner Höhlenführer. Hrsg. v. Häusler Werbung GmbH, Bayreuth

- Joseph Heller: Muggendorf und seine Umgebung oder die fränkische Schweiz. Nachdruck der 1. Auflage aus dem Jahre 1829, Hrsg. v. Palm & Enke, Erlangen 1979

- Hans Binder, Anke Lutz, Hans Martin Lutz: Schauhöhlen in Deutschland. Hrsg. v. Aegis Verlag, Ulm 1993 S. 68-69. ISBN 3-87005-040-3

- Friedrich Herrmann: Höhlen der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz. Hrsg. v. Verlag Hans Carl, Nürnberg 1991 S. 96-99. ISBN 3-418-00356-7

- Stephan Kempe Welt voller Geheimnisse - Höhlen. Reihe: HB Bildatlas Sonderausgabe. Hrsg. v. HB Verlags- und Vertriebs-Gesellschaft, 1997 S. 101. ISBN 3-616-06739-1

- Stephan Lang: Höhlen in Franken. Ein Wanderführer in die Unterwelt der Fränkischen Schweiz. Hrsg. v. Verlag Hans Carl, Nürnberg 2000 S. 105-109. ISBN 3-418-00385-0

- Dieter Preu: Der Fränkische Höhlenspiegel, Heft 29. Nürnberg 1988 S. 9-12, 20-22

- Hardy Schabdach: Unterirdische Welten, Höhlen der Fränkischen- und Hersbrucker Schweiz. Hrsg. v. Verlag Reinhold Lippert, Ebermannstadt 2000 S. 50-52. ISBN 3-930125-05-6

- Helmut Seitz: Schaubergwerke, Höhlen und Kavernen in Bayern. Hrsg. v. Rosenheimer Verlagshaus, Rosenheim 1993 S. 39-42. ISBN 3-475-52750-2

Weblinks

- Offizielle Seite der Teufelshöhle

- Offizielle Seite der Gemeinde Pottenstein

- Bilder von der Teufelshöhle

- Braune Vergangenheit der Teufelshöhle bei lochstein.de

- Beschreibung der Teufelshöhle bei lochstein.de

- Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken

- Schauhöhlen in Deutschland - Teufelshöhle

- Höhlentherapie in Deutschland - Pottenstein