Rubidiumoxid

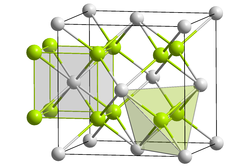

| Kristallstruktur | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| _ Rb+ _ O2− | |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Name | Rubidiumoxid | ||||||||||||||||||

| Verhältnisformel | Rb2O | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farblose Kristalle[1] | ||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | 186,93 g·mol−1 | ||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | ||||||||||||||||||

| Dichte |

3,72 g·cm−3[1] | ||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

heftige Reaktion mit Wasser[1] | ||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | |||||||||||||||||||

Rubidiumoxid ist ein Oxid des Rubidiums, das mit Wasser heftig reagiert. Es kommt in der Natur nicht vor.

Eigenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rubidiumoxid ist ein farbloser, in der Hitze gelber, kristalliner Feststoff.[1] Das Salz kristallisiert in einer anti-Calciumfluorid-Struktur.[3] Die Kristalle sind kubisch mit der Raumgruppe Fm3m (Raumgruppen-Nr. 225), dem Gitterparameter a = 674 pm sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle.[4] Rubidiumoxid reagiert heftig mit Wasser:

Die Standardbildungsenthalpie von Rubidiumoxid beträgt ΔHf0 = −331 kJ/mol.[3]

Unter Lichteinwirkung erfolgt langsame Zersetzung unter Dunkelfärbung.[1]

Gewinnung und Darstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rubidiumoxid kann durch Reaktion von Rubidium und Rubidiumhydroxid hergestellt werden:

weitere Synthesemöglichkeiten sind:

und

sowie

- .[1]

Durch die direkte Reaktion von Rubidium und Sauerstoff entstehen dagegen Rubidiumhyperoxid RbO2 (hauptsächlich) oder Rubidiumperoxid Rb2O2.

Sicherheitshinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Da Rubidiumoxid stark mit Wasser reagiert, wirkt es auf der Haut als Base. Beim Umgang mit Rubidiumoxid ist somit die Berührung mit Haut zu vermeiden.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Eintrag zu Rubidiumoxid. In: P. J. Linstrom, W. G. Mallard (Hrsg.): NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b c d e f g Georg Brauer: Dialkalimonoxyde – Rubidiumoxyd. In: Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1954, S. 738.

- ↑ Registrierungsdossier zu Dirubidium oxide (Abschnitt GHS) bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 12. Juli 2020.

- ↑ a b A. F. Holleman, E. Wiberg, N. Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 101. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1995, ISBN 3-11-012641-9, S. 1176.

- ↑ Jean D’Ans, Ellen Lax: Taschenbuch für Chemiker und Physiker. Band 3: R. Blachnik (Hrsg.): Elemente, anorganische Verbindungen und Materialien, Minerale. 4. neubearbeitete und revertierte Auflage. Springer, Berlin u. a. 1997, ISBN 3-540-60035-3, S. 690 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).