Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich (* 5. September 1774 in Greifswald, Pommern; † 7. Mai 1840 in Dresden) war einer der bedeutendsten Maler der deutschen Romantik, die er zusammen mit Philipp Otto Runge wie kaum ein anderer Künstler beeinflusste. Seine Werke sind vor allem durch mittelalterliche Motive, Natur- und Landschaftsdarstellungen und Heimatbezug geprägt. Er erhielt seine Ausbildung durch ein Studium an der Königlichen Kunstakademie in Kopenhagen und arbeitete seit 1798 in Dresden, reiste aber oft in seine Geburtsstadt Greifswald und besuchte die nahegelegene Insel Rügen.

Seine bis in die heutige Zeit reichende Bedeutung kommt beispielsweise in der Benennung des Caspar-David-Friedrich-Instituts für Kunstwissenschaften der Universität Greifswald zum Ausdruck. Ebenso tragen Straßen in Dresden und im in der Nähe von Greifswald gelegenen Ort Lubmin seinen Namen.

Leben

Frühe Jahre, Erfahrungen mit dem Tod, erstes Malen, Studium

Caspar David Friedrich wurde am 5. September 1774 im pommerschen Greifswald als eines von neun Kindern geboren. Er war Sohn eines Kerzenmachers und Seifensieders, wurde im Greifswalder Dom St. Nikolai protestantisch getauft und erhielt eine protestantische Erziehung.

Bereits 1781 starb seine Mutter, im Jahr darauf seine Schwester Elisabeth. Der Tod seines Bruders Johann Christoffer beim gemeinsamen Schlittschuhlaufen 1787 löste in ihm tiefe Schuldgefühle aus, da er ihn zum Schlittschuhlaufen ermutigt hatte. Seit dem Tod seiner Schwester Maria im Jahre 1791 setzte er sich intensiv mit dem Thema Sterben auseinander.

Schon mit 16 Jahren bekam Friedrich in Greifswald Unterricht beim Universitätszeichenlehrer Johann Gottfried Quistorp. Der frühe Einfluss blieb prägend. Sein Lehrer wies ihn auf die Naturschönheiten seiner heimatlichen Umgebung hin. Friedrich studierte von 1794 bis 1798 in Kopenhagen an der Königlichen Kunstakademie als Schüler von Nicolai Abraham Abildgaard und Jens Juel, den bedeutendsten dänischen Malern des achtzehnten Jahrhunderts.

Dresden, Reisen, Werke

Im Herbst 1798 siedelte er nach Dresden, dem Mittelpunkt der deutschen romantischen Bewegung, über, wo er sich als Prospektmaler seinen Lebensunterhalt verdiente und Zeit seines Lebens seinen Wohnsitz behielt. Dort lebten auch der Maler und Grafiker Philipp Otto Runge, von dem er ab 1801 bedeutende Anregungen empfing, sowie die Maler Georg Friedrich Kersting und Johan Christian Dahl aus Norwegen. Zusammen mit ihnen sowie den beiden Dichtern Ludwig Tieck und Friedrich von Hardenberg (Novalis) machte Friedrich das künstlerisch-literarische Zentrum der deutschen Romantik aus. In seiner Dresdener Zeit probierte er erstmals die Ölmalerei aus, zuvor wandte er ausschließlich die Sepiatechnik an.

1799 stellte er seine Werke auf der Ausstellung der Dresdner Kunstakademie aus. In einer Phase innerer Einkehr und starker Depressionen versuchte er 1803, sich mit einem Schnitt in den Hals umzubringen. Nach seinem gescheiterten Selbstmordversuch begann die Zeit seiner Erfolge. Seine Bilder zogen erstmals 1805 die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums auf sich. Durch Friedrich Wilhelm von Preußen und den Herzog von Weimar gefördert, beteiligte Caspar David Friedrich sich an der Ausstellung der Weimarer Kunstfreunde und die Zahl seiner Bewunderer, darunter auch Johann Wolfgang von Goethe und der spätere russische Zar Nikolaus I., nahm zu. Letzterer war begeistert von der Malweise des Künstlers und erwarb einige seiner Werke. Er wurde zu einem seiner wichtigsten Auftraggeber. Jene Verkäufe sicherten zeitweise das wirtschaftliche Überleben des Malers.

1806 unternahm er eine Reise nach Greifswald und seine dritte Rügenwanderung. In dieser Zeit wandte er sich intensiver der Ölmalerei zu und vernachlässigte das Zeichnen mit Deck- und Aquarellfarben.

1808 fertigte er für die Hauskapelle des Schlosses Tetschen das Landschaftsbild Das Kreuz im Gebirge an, worüber sich die Zeitgenossen wegen seiner Unerhörtheit als Altarbild empörten. Das Bild war so ungewöhnlich in der Wahl des Motivs und des Standpunkts, so neu in Bildausschnitt und räumlichem Aufbau, dass um diese neue Kunst ein heftiger Streit entbrannte. Von diesem umstrittenen Bild, das für die Jugend das wegweisende Werk romantischer Kunst bedeutete, ging Friedrichs Berühmtheit aus, und es stellten sich damit auch bescheidene finanzielle Erfolge ein. Caspar David Friedrich unternahm anschließend eine weitere Reise nach Rügen und nach Greifswald. Danach wanderte er durch das Riesengebirge.

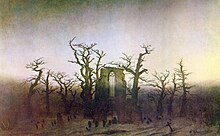

Auf diesen Unternehmungen nahm er bewusst die Natur wahr und ließ sich davon in seinem Schaffen inspirieren. So entstand 1810/1811 der Bildtitel "Morgen im Riesengebirge". Im Herbst 1810 beteiligte er sich mit seinen Werken "Mönch am Meer" und "Klosterruine Eichenwald an einem Winterabend" an einer Ausstellung der Berliner Akademie, an der er im selben Jahr auswärtiges Mitglied wurde.

1816 wurde er Mitglied der Akademie Dresden.

1818 heiratete Caspar David Friedrich die 19 Jahre jüngere, 25-jährige Caroline Bommer, die drei Kinder gebar: Emma (* 1819), Agnes Adelheid (* 1823) und Gustav Adolf (*1 824).

1824 ihm wurde ihm die Professur für Landschaftsmalerei der Dresdner Akademie (vermutlich aus politischen Gründen) verweigert. Er erhält lediglich eine außerplanmäßige Professur.

Die letzten Jahre

Der schwerste Schicksalsschlag traf ihn 1835 im Alter von 61 Jahren: durch einen Schlaganfall wurde seine rechte Hand gelähmt, zwei Jahre später war er nicht mehr fähig zu malen. Seit den zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ließ das Interesse an den Werken Friedrichs nach, sein Alter war geprägt von Krankheit und finanziellen Sorgen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts setzte eine Neurezeption seiner Werke ein.

Der ohnehin nordisch-scheu veranlagte Künstler versperrte sich immer mehr seinen Mitmenschen und vereinsamte umso mehr. Auch für seine Frau und seine beiden Kinder wurde der Zugang zu ihm immer schwieriger. Obwohl den Bildern von C. D. Friedrich zu seinen Lebzeiten kein langanhaltender Erfolg beschieden war, prägte sein Malstil nicht nur die romantische Epoche, sondern auch die nachfolgenden Kunstepochen seines Jahrhunderts.

Caspar David Friedrich starb am 7. Mai 1840 in Dresden.

Zu seinen Schülern gehörten u. a. Karl Blechen und Karl Friedrich Schinkel.

Kunstschaffen

Grundeinstellung

Caspar David Friedrich verkörperte den typischen Romantiker: Er war eher introvertiert, weltscheu, naturverbunden und religiös. Seine Passion für mittelalterliche Motive wurde teilweise durch seinen Freund Goethe inspiriert.

Friedrichs Bilder lassen auf seine seelischen Verfassungen schließen: seine Gedanken kreisten vielfach um Sein, Vergehen und Werden. Seine gotische Melancholie lässt sich durch seine ohnehin schon depressive Veranlagung erklären, die durch seine eingangs geschilderten Erfahrungen in seiner Jugend noch verstärkt wurde. Ihm war nicht die Schönheit dessen was er malte wichtig, sondern seine Weltanschauungen: so sah er die Erde als Jammertal, ähnlich wie die Künstler des Barock.

- "Warum, die Frag´ ist oft zu mir ergangen, wählst du zum Gegenstand der Malerei so oft den Tod, Vergänglichkeit und Grab? Um ewig einst zu leben, muss man sich oft dem Tod ergeben."

Caspar David Friedrich konnte, nicht nur in Zeiten seines Erfolges, aber auch fröhlich und ausgelassen sein, was nur in wenigen seiner Bilder erkennbar ist. Er war weniger melancholischer Pessimist als realistischer Romantiker mit gefestigten politischen-religiösen Überzeugungen.

Verhältnis zur Natur

Caspar David Friedrich stand in seiner Auffassung von Natur im Gegensatz zum Realismus der Klassizisten. Er sah die Natur als Spiegel menschlicher Empfindungen.

- "Also nur was man mit leiblichen Augen gesehen und [..] nachgeäfft, sei Aufgabe und Forderung unserer Zeit [..]. Ich gestehe, dass ich nimmer und nie dieser Meinung beistimmen werde. Allerdings gestehe ich gerne, dass diese Bilder, so allen diesen Forderungen dieser Zeit entsprechen sollen, viele und große Verdienste haben, und mich der treuen Nachahmung des Einzelnen erfreut. Aber das ganze hat für mich wenig Anziehung, eben weil ich das innige geistige Durchdrungensein des Künstlers von der Natur vermisse."

Caspar David Friedrich folgte nicht dem italienischen Kunsttrend und war auch kein Anhänger der antiken Meister. In seinem Verständnis sollte Kunst zwischen den beiden Werken Gottes, Mensch und Natur, vermitteln. Aus dieser Sicht heraus näherte er sich den Naturschönheiten, in deren Darstellungen er Stimmungen und Empfindungen verarbeitete. Seine Werke sind demzufolge keine Abbilder der Natur, sondern sie vergegenständlichen zusätzlich das Unfassbare, das metaphysische Empfinden. Die realistisch-emotionale Darstellungsweise der Landschaften wird unter anderem durch eine unendlich scheinende Weite verstärkt.

Symbolik

- Die Farbe Violett (und allgemein ein Kontrast zwischen Dunkel im unteren Teil und heller Darstellung im oberen Teil eines Bildes) dominiert in einigen Bildern. Sie ist und war, nicht nur für Caspar David Friedrich, die Farbe der Trauer und Melancholie. Durch sie wirkt das gesamte Bild schwermütig, die häufig depressive Seelenverfassung Friedrichs ist anhand solcher Bilder gut nachzuvollziehen.

- Das Naturerlebnis in der nordeuropäisch-teutonischen (Um-)Welt war für Friedrich ein sehr persönliches mystisch-religiöses Ereignis. Er setzte die Natur dem Göttlichen gleich - eine sehr pantheistische Religionsauffassung und Grund dafür, dass er auch im Widerspruch zum zeitgenössischen Protestantismus stand, der Natur eher als "heidnische Mutter" sah denn als bewundernswertes Werk Gottes. In seinen Bildern nehmen die Figuren durch das Betrachten des Naturschauspiels Kontakt zum Göttlichen auf. Sie verbinden dadurch das dunkle irdische Leben, in dem sie sich befinden mit dem hellen überirdischen, in das sie posthum gelangen werden. Die Ferne ist Symbol für das angestrebte Jenseits.

- Der Lebensweg eines Menschen wird zum Beispiel in "Mondaufgang am Meer" durch Schiffe dargestellt, die sich zwar noch auf dem Meer befinden, aber irgendwann den Hafen anlaufen werden, was mit dem Tod gleichzusetzen ist.

- Das Fundament, auf dem sich die Personen befinden, bildet ein öfters gewaltiger Stein oder ein Felsen. Ebenso stellt der Glaube, nach Friedrichs Ansicht genauso unerschütterlich wie ein Findling, das geistige Fundament der Menschen dar. Die Menschen stehen meist gefestigt, beeindruckt und in guter Kleidung.

- Schnee wurde von Friedrich, anders als im Rokoko des 16. und 17. Jahrhundert, nicht als saisonaler Zuckerguss, sondern als dicht am schweigsamen Tode gesehen - eine für Friedrich typische Mystifizierung (ähnlich der von Kiefernwäldern und anderen Motiven).

Zeitgeist

Darüber hinaus sind einige seiner Landschaftsbilder eine Allegorie auf die patriotische Stimmung um die Zeit der Befreiungskämpfe in den deutschen Staaten. Der Einsame Baum aus dem Jahre 1821 zum Beispiel, Synonym für Deutschland, ist durch die Besetzung der Franzosen beschädigt. In der Umgebung des Baumes deutet sich aber schon eine bessere Entwicklung an, zum Beispiel durch das aufgehende Tageslicht.

Die Bedeutung seiner Bilder kamen dem aktuellen deutschen Publikumsgeschmack entgegen, Friedrichs Bilder waren gefragt. Die Nachfrage nach seinen Werken besserte seine finanziellen Verhältnisse jedoch nur zeitweise auf. Nach den Befreiungskriegen schlug die patriotische Stimmung allerdings um in reaktionäres Verhalten der Regierungsverantwortlichen. Seine Bildthemen stießen daher später eher auf Ablehnung.

Die Bilder Friedrichs entstanden in einer Phase der Veränderungen Preußens: geistliche Gebiete wurden säkularisiert, Preußen unterlag Napoleon und wurde nach dem Wiener Kongress neu geordnet. Die folgende Zeit war gekennzeichnet durch Bemühungen zur Wiederherstellung der alten Zustände. Die Inhalte vieler Bilder wurden im Hinblick auf die damalige politische Situation Preußens oft als Allegorien verstanden.

Friedrichs Figuren sind in der alten deutschen Tracht gekleidet, für die auch der Rüganer Ernst Moritz Arndt in seiner Schrift "Über Sitte, Mode und Kleidertracht" warb. Durch die deutsche Tracht drückte Friedrich seine politische Überzeugung aus: wie auch viele andere Vertreter akademischer Kreise hat er:

- "...die Erinnerung an die Freiheitskriege und den politischen Enthusiasmus, an die Entwürfe für eine gerechtere soziale Ordnung, an die Verwirklichung einer demokratisch-republikanischen Ordnung festgehalten."

Technisches

Die Anordnung der Bildgegenstände wirkt auf den ersten Blick natürlich und emotionalisiert zugleich. Vielen Bildern Friedrichs liegt ein strenges Kompositionsprinzip zugrunde, das W. Wolfradt als "hyperbolisches Schema" bezeichnete. Der Horizont liegt fast immer in der vertikalen Bildmitte und dient als eine Art Spiegelungsachse. Außerdem gibt es häufig erkennbare vertikale Verläufe. Geometrische Dreiecke können entdeckt werden. Vordergrund und Hintergrund stehen in einem Verhältnis zueinander.

Rückenfiguren

Personen, die dem Rezipienten den Rücken zukehren, nehmen in den Ölbildern Friedrichs ab 1807 eine zentrale Position ein. Weil Caspar David Friedrich kein Meister darin war, Personen zu zeichnen, vermutet man heute, dass sein Freund Georg Friedrich Kersting einige Figuren auf Friedrichs Bildern gemalt hat. Diese Figuren kopierte Friedrich dann sogar in weitere Gemälde. Dies könnte der Grund für die Ähnlichkeit vieler Rückenpersonen sein.

Die Rückenpersonen sind allerdings keine Erfindungen Friedrichs. Sie haben eine bis in die Antike zurück gehende Tradition. Caspar David Friedrich benutzte sie als Kontrast zur Natur. Sie sind nicht als Bestandteil der Natur wahrzunehmen, sondern als der Natur untergeben und nicht zugehörig. Die Figuren sind fast immer einsame und isolierte Individualisten, also dem Künstler selbst ähnlich. In einem Brief an seine Frau thematisierte er eines Tages seine Vereinsamung:

- "Alles ist Stille-Stille-Stille um mich her; [..] allein und immer allein; es tut mir wohl, aber immer möchte ich es nicht so haben."

Auf Friedrichs Bildern befinden sich die Rückenfiguren meist in der Mitte, so dass sie den Fluchtpunkt verdecken. Dadurch wird der Betrachter animiert, sich in die Figur hinein zu versetzen und sich ebenfalls andächtig dem Naturereignis zu widmen.

Fazit

In seinen Gemälden erreichte Friedrich eine metaphysische Transparenz. Er malte akribisch genau, ergänzte und vertiefte seine Gemälde immer wieder. Dies führte manchmal dazu, dass er zur Fertigstellung eines Bildes mehrere Jahre brauchte. Typisch für die romantische Bewegung malte Friedrich Menschen immer als Silhouetten, als Staffagefiguren. Nur selten zeichnete er Gesichter.

Ohne Zweifel war Caspar David Friedrich einer der wichtigsten deutschen Vertreter der Romantik. Sein französischer Zeitgenosse, der Bildhauer David d'Angers, bezeichnete ihn einmal als den "Entdecker der Tragödie in der Landschaft". Er gilt mit seinen einfühlsamen Stimmungsbildern zu verschiedenen Jahreszeiten und Tageszeiten als der bedeutendste Landschaftsmaler der Romantik.

Werke

- Westfassade der Ruine Eldena mit Backhaus und Scheune (Angers, Musée des Beaux-Arts), 1806

- Hünengrab im Schnee (Dresden, Galerie Neue Meister), 1807

- Ausblick ins Elbtal (Dresden, Galerie Neue Meister), um 1807

- Das Kreuz im Gebirge (Tetschener Altar) (Dresden, Galerie Neue Meister), 1808

- Winter (Klosterruine Eldena), 1808 (1931 verbrannt)

- Der Mönch am Meer (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1809/10

- Abtei im Eichwald (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1809/10

- Böhmische Landschaft mit dem Milleschauer (Dresden, Galerie Neue Meister), um 1810

- Felspartie (Dresden, Galerie Neue Meister), 1811

- Winterlandschaft mit Kirche (Dortmund, Museum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Cappenberg), 1811

- Gräber gefallener Freiheitskrieger (Hamburg, Kunsthalle), 1812

- Ruine Eldena im Riesengebirge (Greifswald, Pommersches Landesmuseum), 1815

- Greifswalder Hafen (Potsdam, Schloss Sanssouci), 1815/16

- Greifswald im Mondschein (Oslo, Norwegen, Nationalgalerie), 1816/17

- Küstenlandschaft in der Dämmerung (Lübeck, Museum für Kunst und Kulturgeschichte), 1816-18

- Der Wanderer über dem Nebelmeer (Hamburg, Kunsthalle), wohl 1817

- Gartenlaube in Greifswald (München, Neue Pinakothek), 1818

- Kreidefelsen auf Rügen (Winterthur, Sammlung Dr. Oscar Reinhardt), um 1818

- Auf dem Segler (St. Petersburg, Russland, Ermitage), 1818/19

- Schiffe im Hafen von Greifswald (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1818-20

- Zwei Männer in Betrachtung des Mondes (Dresden, Galerie Neue Meister), 1819

- Klosterfriedhof im Schnee, 1819 (1945 zerstört)

- Hünengrab im Herbst (Dresden, Galerie Neue Meister), um 1820

- Ziehende Wolken (Hamburg, Kunsthalle), wohl 1820

- Wiesen bei Greifswald (Hamburg, Kunsthalle), 1820-22

- Am Stadtrand von Greifswald (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1822/23

- Mondaufgang am Meer (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1822/23

- Am Ryck in Greifswald mit Blick auf die Mühlen vor der Steinbecker Schanze (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1822/23

- Eismeer (Hamburg, Kunsthalle), 1823/24

- Der Watzmann (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1824/25

- Bäume und Sträucher im Schnee (Dresden, Galerie Neue Meister), um 1825

- Friedhofseingang (unvollendet, Dresden, Galerie Neue Meister), 1825

- Hügel mit Bruchacker bei Dresden (Hamburg, Kunsthalle), 1825

- Ruine Eldena (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1825

- Schiffe im Hafen am Abend (Dresden, Galerie Neue Meister) 1827/28

- Tannenwald mit Wasserfall (Hamburg, Kunsthalle), 1828

- Mondschein auf dem Meer (Berlin, Alte Nationalgalerie), 1830

- Abend am Ostseestrand (Dresden, Galerie Neue Meister), um 1830

- Sturzacker (Hamburg, Kunsthalle), um 1830

- Berglandschaft in Böhmen (Hamburg, Kunsthalle), wohl 1830

- Das Große Gehege bei Dresden (Dresden, Galerie Neue Meister), 1831/32 [1]

- Sumpfiger Strand (Hamburg, Kunsthalle), 1832

- Das brennende Neubrandenburg (unvollendet, Hamburg, Kunsthalle), 1834

- Lebensstufen (Leipzig, Museum der Bildenden Künste), um 1834

- Meeresufer im Mondschein (Hamburg, Kunsthalle), 1835

Zitate

- "Denn nur wie ein reiner Spiegel ein reines Bild wiedergeben kann, so kann auch nur aus einer reinen Seele ein wahrhaftes Kunstwerk entstehen"

- "Die einzig wahre Quelle der Kunst ist unser Herz, die Sprache eines reinen kindlichen Gemütes. Jedes echte Kunstwerk wird in geweihter Stunde empfangen und in glücklicher geboren, oft dem Künstler unbewusst aus innerem Drange des Herzens. Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehest dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurückwirke auf andere von außen nach innen."

- "Der Maler soll nicht nur malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er es auch, zu malen, was er vor sich sieht."

Literatur

- Werner Busch: Caspar David Friedrich. Ästhetik und Religion. CH Beck, München 2003, ISBN 3-40-650308-X

- Herbert von Einem: Bildband über Caspar David Friedrich. 2. Auflage, Rembrandt-Verlag, Berlin 1938; 3. Auflage, Verlag Konrad Lemmer, Berlin (ohne Jahresangabe)

- Helmut Börsch-Supan: Caspar David Friedrich. Prestel Verlag, München 2005, ISBN 3-79-133333-X

Weblinks

- Kurzbiographie und einige seiner Werke

- Gemäldegalerie im Pommerschen Landesmuseum, Greifswald

- Einige seiner Werke darunter "Das Kreuz im Gebirge"

- Friedrich und seine Heimatstadt Greifswald

- Greifswalder MailART-Aktion für CDF

- Greifswald & C. D. Friedrich

- 30 meist farbige Bilder (PDF in der Arno-Schmidt-Referenzbibliothek der GASL)

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Friedrich, Caspar David |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler der Romantik |

| GEBURTSDATUM | 5. September 1774 |

| GEBURTSORT | Greifswald (Pommern) |

| STERBEDATUM | 7. Mai 1840 |

| STERBEORT | Dresden |