Erkrath

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 51° 13′ N, 6° 55′ O keine Zahl: 45–162 | |

| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |

| Regierungsbezirk: | Düsseldorf | |

| Kreis: | Mettmann | |

| Höhe: | 45–162 m ü. NHN | |

| Fläche: | 26,89 km2 | |

| Einwohner: | 46.957 (31. Dez. 2007)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 1746 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 40699 | |

| Vorwahlen: | 0211, 02104, 02129, 02103 | |

| Gemeindeschlüssel: | 05 1 58 004 | |

| LOCODE: | DE ERH | |

| NUTS: | DEA1C | |

| Stadtgliederung: | 3 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Bahnstraße 16 40699 Erkrath | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Arno Werner (CDU) | |

| Lage der Stadt Erkrath im Kreis Mettmann | ||

| ||

Erkrath ist eine im Kreis Mettmann gelegene niederbergische Stadt in Nordrhein-Westfalen und unmittelbare östliche Nachbarstadt von Düsseldorf. Durch ihren Standort befindet sie sich an der nicht genau festgelegten Grenzlinie zwischen dem Rheinland und dem Bergischen Land und kann demzufolge auch beiden Regionen zugeordnet werden. Die Stadt gilt als ein Mittelzentrum und befindet sich in einer der am dichtesten besiedelten Regionen Deutschlands. So gilt der Kreis Mettmann als der Kreis mit der höchsten Bevölkerungsdichte Deutschlands.

Von der Rheinebene aus betrachtet hat die Stadt bereits hügeligen Charakter, der von geschwungenen, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Hängen gekennzeichnet ist, die in Richtung Osten immer weiter an Höhe gewinnen. Durch Erkrath fließt die Düssel, die hier noch zumeist in einem naturbelassen Bett fließt, während sie im benachbarten Düsseldorf nur noch eng kanalisiert und teilweise verrohrt zweiarmig durch die Stadt in den Rhein fließt. Zur Stadt Erkrath gehören auch die Fundstelle des Neandertalers und der größte Teil des eiszeitlichen Wildgeheges im bekannten Naturschutzgebiet Neandertal. Die Ansiedlung war ehemals ein unbedeutender Flecken im Großherzogtum Berg und ist gekennzeichnet durch einen großen Bevölkerungsanstieg innerhalb weniger Jahrzehnte und einer heutigen, aus der kommunalen Neugliederung Nordrhein-Westfalens resultierenden Aufteilung des Stadtgebietes in drei nicht zusammenhängende Stadtteile.

Geografie

Geografische Lage

Erkrath liegt an den westlichen Ausläufern des Niederbergischen Landes in der Niederrheinischen Bucht.

Während die westliche Stadtgrenze zu Düsseldorf 46 Meter über NN liegt, erhebt sich der höchste Punkt der Stadt, an den Willbecker Höhen Richtung Haan-Gruiten, auf 168 Meter.

Nachbarstädte

Erkrath grenzt an die Städte Hilden, Haan und Mettmann (allesamt Kreis Mettmann), sowie im Westen an die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf. Es ist die fünftgrößte Stadt des Kreises.

Klima

Das Klima Erkraths ist, wie das Klima des gesamten Düsseldorfer Raumes, durch die reliefbedingte Öffnung in Richtung Nordsee ozeanisch geprägt. Überwiegend nördliche und westliche Windströmungen tragen feuchte Luftmassen heran. Die Folgen sind milde, schneearme Winter und mäßig warme und feuchte Sommer. Insgesamt ist die Witterung wechselhaft. So gibt es im benachbarten Düsseldorf bei einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 °C im Mittel rund 770 mm Niederschlag. Im Durchschnitt fällt lediglich an fünf Tagen im Jahr Schnee, die Region gehört zu den Gebieten mit den mildesten Wintern in Deutschland. Allerdings ist durch die stetig anwachsende Höhe ab Erkrath in Richtung Osten ein verstärktes Verbleiben des Schnees je nach Höhenmeter festzustellen. Die Stadt liegt in einer Zone stetiger Westwinde. Atlantische Tiefdruckgebiete sorgen häufig für eine starke Bewölkung, so dass der Himmel im Jahresmittel an 66 % der Tage des Jahres bedeckt ist. Mit 1364 Sonnenstunden nimmt die Region Düsseldorf in der Liste der sonnenscheinreichen Städte in Deutschland eher einen der hinteren Plätze ein.[2]

Stadtgliederung

Erkrath ist als Stadt noch sehr jung, es erhielt erst am 15. März 1966 von der Landesregierung NRW aus der Hand des damaligen Innenministers Willi Weyer die Stadterhebungsurkunde und ist damit die jüngste Gemeinde im Kreis Mettmann mit Stadtrechten. Bereits im Jahre 1898 wurde Erkrath aus der Samtgemeinde Gerresheim ausgegliedert und somit selbstständig.

Die alte Ortschaft Erkrath war oftmals von Korrekturen der Stadtgrenzen betroffen. So wurden bei der Einrichtung der ersten eigenen Landbürgermeisterei 1898, der Gebietsreform der Rheinprovinz 1929 und der kommunalen Neugliederung des Landes Nordrhein-Westfalen 1975 diverse Honschaften oder Stadtteile ein-, beziehungsweise ausgegliedert. Am 1. Januar 1975 wurde im Rahmen des vom NRW-Landtag beschlossenen Düsseldorf-Gesetz die Gemeinde Hochdahl wieder eingegliedert und der frühere Ortsteil Unterbach mitsamt dem Naherholungsgebiet Unterbacher See in die Stadt Düsseldorf eingemeindet.[3]

Die heutige Stadt Erkrath besteht seither aus den drei Ortsteilen

- Erkrath,

- Hochdahl und

- Unterfeldhaus.

Der Siedlungskern der alten Stadt Erkrath wird inoffiziell oftmals als Alt-Erkrath bezeichnet, um diese Ortschaft heute von der Gesamtstadt mit sämtlichen Stadtteilen zu unterscheiden. Daneben werden die Namen der ehemaligen Ortsteile Hochdahls: (Alt)-Hochdahl, Trills, Millrath, Willbeck, Kempen und Sandheide sowohl in amtlicher als auch in Umgangssprache, bei Presse und Beschilderung für die entsprechenden Teile der Stadt benutzt.

Geschichte

Geschichte der Stadt Erkrath

Durch Erkrath fließt die Düssel, die bereits um 1050 als Tussella (die Rauschende, Brausende, Tosende) bezeichnet wird.[4] Sehenswert sind die Güter und ehemaligen Wasserburgen Haus Morp (erwähnt 1144) und Haus Brück (erstmalige Erwähnung 1640, Brück gilt allerdings als um einiges älter),[5] sowie das Heiligenhäuschen am Römerweg, eine kleine Kapelle unbekannten Alters, die vermutlich im späten 15. Jahrhundert entstanden ist. Auch die Dammermühle, direkt an der Stadtgrenze zu Düsseldorf gelegen, ist mit der Ersterwähnung 1324 sehr alt.[6]

In Erkrath selbst leben heute etwa 13.000 der insgesamt rund 46.900 Einwohner der Stadt.

Etymologie

Die Herkunft des Namens Erkrath (mundartlich Erkrot) ist nicht eindeutig zu bestimmen. Sicher ist, dass die im Rheinland häufig vorkommende Endung -rath oder -rot/-rode auf eine Rodung hinweist (hier vermutlich auf die Jüngere Rodeperiode 800–1200). Die Erstsilbe bezieht sich oft auf den Namen beispielsweise eines Erstsiedlers. So wird der Name des ebenfalls im Kreis Mettmann befindlichen Wülfrath auf einen Siedler namens Wolf und das innerhalb Erkraths liegende Millrath als Siedlung eines Milo angesehen. Eine direkte Namenszuordnung, wie die Übernahme der germanischen Göttin Erka oder einer Edelfrau namens Erga aus dem Stamme der Angoroden, welche das Land an der Düssel angeblich als erste urbar machte[7], ist für Erkrath historisch nicht belegbar.

Früh- und Vorgeschichte

Belege für eine Besiedelung gibt es in dieser Region schon für die Zeit von vor mehreren hunderttausend Jahren. Erste Spuren hinterließ der Neandertaler (Homo neanderthalensis). Fossile Überreste von ihm wurden unweit des Ortes in dem alten Gesteins, dem heutigen Neandertal, entdeckt.[8] Auch die nachfolgenden „modernen“ Cro-Magnon-Menschen (Homo sapiens), von denen Steingeräte an selbiger Stelle aufgefunden wurden[9], lassen sich nachweisen. Diese Frühmenschen fanden ein ausreichendes Nahrungsangebot in dieser Region vor. Neben vielen urzeitlichen Tieren wie dem Höhlenbären, dem Ur, dem Rhinozeros, der Hyäne und dem Wildpferd lebten hier auch Mammuts. Zuletzt wurde 1959 ein Mammutstoßzahn in einem Steinbruch im Neandertal gefunden.[10] Römische Münzen fanden sich sowohl in Erkrath, als auch in Hochdahl.[11] Die Strata Coloniensis, eine wichtige Heer- und Handelsstraße führte von Köln kommend über Hilden nach Mettmann und Werden quer durch Hochdahl.[12] Auch der historische Fernhandelsweg Mauspfad, der von Genua über den Kleinen St. Bernhard, Basel, Mainz, Siegburg, (und dann vermutlich über Hilden, Knittkuhl, Ratingen, Duisburg) bis nach Holland oberhalb der von Überschwemmungen bedrohten Flusslandschaften des Rheins verlief, wird in dieser Gegend vermutet, da eine alte Wegbezeichnung Mauspfad existiert.

Mittelalter

Der Name Erkrath wird erstmalig 1148 in zwei Urkunden des Stiftes Werden genannt. Bernherus de Everkrothe, ein liberos scabinos (Freischöffe), und Siegebertus de Everekrothe sind dort erwähnt.[13] Ein Daniel de Erkerode wurde in den Jahren 1189, 1211, 1218 und 1237 viermal erwähnt. Im Jahre 1218 fand er sich als Miles (Ritter) beurkundet, der als Ritter im Gefolge des Grafen Adolf III. von Berg Kreuzzugsteilnehmer war und der Legende nach seinem sterbenden Herrn vor Damiette in Ägypten in letzter Stunde beigestanden hat. Dessen Stammsitz war vermutlich das Haus Bavier, im Spätmittelalter auch Schletzgut genannt, welches als Keimzelle des Ortes angesehen wird. Auch bei dem in einer Eheabrede von 1368 genannten Hof Erkenroide bei Geirensheim (gemeint ist das benachbarte Gerresheim, heute ein Stadtteil von Düsseldorf) wird es sich sehr wahrscheinlich um das Haus Bavier gehandelt haben.[14] Die Herren von Erkenrode waren vermutlich auch die Bauherren und ersten Patronatsherren der katholischen Pfarrkirche.

Bereits 1144 wird in einer Urkunde das Herrengut Haus Morp genannt. Der dort genannte Name Morafa bedeutet in etwa Moor oder fließendes Wasser. Die keltische Endung afa/apa steht für Gewässer, ehemals war Haus Morp also eine Wasserburg.

Zwischen 1148 und 1241 wurden neben den drei erwähnten Personen noch drei weitere Namensträger de Erkenrode/Erkenrodhe genannt, ohne dass jedoch feststellbar ist, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie zueinander standen oder ob sie jemals im Ort gelebt haben. Ursprünglich handelte es sich bei der Ansiedlung offenbar nur um den Hof Bavier, in einer Urkunde von 1377 wird Erkrath jedoch bereits ausdrücklich als Dorf bezeichnet.[15]

Im benachbarten Unterbach (seit dem Mittelalter Teil von Erkrath und erst seit 1975 ein Stadtteil von Düsseldorf) wird in einer Urkunde 1169 Heriman de Unterbeke erwähnt. Zugleich ist dies die erste Quelle für das Haus Unterbach, welches für die Stadtgeschichte von Bedeutung ist.[16] Durch die kuriose Grenzziehung der kommunalen Neugliederung befindet sich das Haus Unterbach nach wie vor auf Erkrather Stadtgebiet, während sich die Ortschaft Unterbach heute in Düsseldorf befindet. Das Patronatsrecht über die Kirchengemeinde hatten spätestens ab der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Herren des Hauses Unterbach inne, was einige Beurkundungen ab circa 1400 belegen. Das Haus Unterbach war ab dieser Zeit zudem der Fronhof der verschiedenen Güter der Umgebung. Für das Jahr 1484 ist die Gründung einer Schützenbruderschaft belegt.[17]

Frühe Neuzeit

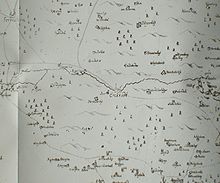

In der Zeit zwischen 1500 und 1800 blieb Erkrath ein unbedeutendes, von Landwirtschaft geprägtes Dorf, der Ackerbau war auch hier Hauptnahrungsquelle des Dorfes.[18] Lediglich die Besitzerwechsel des Hauses Unterbach und des Hofes Bavier, sowie Patronatsurkunden der Unterbacher Herren bezüglich der Kirchengemeinde legen Zeugnis über das Geschehen dieser Zeit ab. Über das Schicksal der Ortschaft während des Dreißigjährigen Krieges ist nichts bekannt. Weil in der Umgebung Ratingen nahezu vollständig zerstört wurde und das nahe Gerresheim zweimal durch Söldnertruppen überrannt und gebrandschatzt wurde, wird Ähnliches für Erkrath nicht auszuschließen sein.[19] In den Karten über das Großherzogtum Berg aus der Zeit zwischen 1600 und 1750 ist die Ortschaft unter den Schreibweisen Erkrad, Erckraidt, oder Erckrat(h) als Kirchdorf an der Düssel zwischen den Nachbarorten Grutten (Gruiten), Schuyler (Schöller), Medman/Metman (Mettmann) und Gerissheim (Gerresheim) aufgeführt. Auch in der ersten Landesaufnahme und geografischen Beschreibung des Großherzogtums Berg, der Topographia Ducatus Montani von Erich Philipp Ploennies, erschienen 1715, findet Erkrath namentliche Erwähnung:

„Von dem Ambt Metman: Es wird solches in das Ober und unterAmbt getheilet, das OberAmbdt hat 2 grose Kirchspiel, nemlich (1.) Metman und 2. Wülfrath: Das unterambt bestehet aus 4 Kirchspielen (1.) Gerresheim, 2. Erckrath, 3. Ellert, 4. Hubelrath. Die zwey erstgedachte Kirchspiel des OberAbts sind reformiert, die übrigen Catholisch. Das landt belangendt, ist solches über die maßen schön und gut, und wird dießes Ambt Vor eines Von den besten im ganzen Herzogthumb, gerechnet, weilen darinnen schöner frucht-wachs, Viehzucht, auch fischereyen zu finden; […]“

Auch die Häuser Unterbach und Morp sind als Adelichhaus oder Freye=höf in den Karten verzeichnet, das als Gesteins bezeichnete Neandertal wird kurz beschrieben.

19. Jahrhundert

Nachdem die Ortschaft nahezu sieben Jahrhunderte zum Großherzogtum Berg gehört hatte, fiel Erkrath 1815 nach dem Wiener Kongress an das Königreich Preußen und wurde Bestandteil der Rheinprovinz. Im 19. Jahrhundert wurde der bisher bäuerliche Ort zunehmend durch die Industrialisierung geprägt, es gründeten sich Papierfabriken, Webereien, Bergbau-, Maschinen-, Eisen- und Stahlindustrien.

Um 1830 wurde Erkrath das bergische Nizza oder die Lunge Düsseldorfs genannt, denn durch die Fassung einer Heilquelle wurde es vorübergehend ein gut besuchter und weithin bekannter Kurort. Das große Kurhaus aus der damaligen Zeit ist erhalten geblieben, im Kurpark befinden sich noch die Liegehallen, Badehäuschen und einige Badeteiche. Als jedoch die Heilquelle um 1870 versiegte, war es mit dem Kurort, der von vielen Gicht- und Rheumakranken besucht worden war, endgültig vorbei. Es ist heute nicht mehr eindeutig zu klären, ob die Quelle schwefelhaltiges Heilwasser lieferte, es wird eher von einer Nutzung als Kaltwasser-Badeanstalt ausgegangen.

Im Jahr 1842 wurde die erste Postanstalt errichtet.[21]

Ursprünglich verwaltungsrechtlich Bestandteil der Landbürgermeisterei Gerresheim[22], wurde Erkrath am 1. April 1898 zusammen mit den Ortschaften Unterbach, Hochdahl, Bruchhausen und Millrath eine selbstständige Landbürgermeisterei (ab 1927 als Amt Erkrath bezeichnet).[23] Zu dieser Zeit stieg die Einwohnerzahl, bedingt durch den Zuzug von Arbeitskräften der neuen Industrie in und vor allem um Erkrath (Kalkwerk Neandertal, Eisenhütte Hochdahl, Gerresheimer Glashütte) stark an.

Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Nach dem Ersten Weltkrieg bildeten sich wie in vielen anderen Gemeinden auch in Erkrath ein Arbeiter- und Soldatenrat. Es kam zu Unruhen, Übergriffen gegen den Bürgermeister Franz Zahren und Plünderungen bei den ortsansässigen Bauern. Im Rathaus wurde zur Linderung der größten Not sogar eine öffentliche Küche eingerichtet. [24] Auch als diese Auswirkungen des Kriegsendes abflauten, beruhigte sich die angespannte wirtschaftliche Lage in der Gemeinde nicht. Die französische Besatzung im Vorfeld der Ruhrbesetzung ab 1921, begründet mit nicht geleisteten Reparationen aufgrund des Versailler Vertrags behinderte die Arbeit der Gemeindeorgane. Erkrath gehörte zum Brückenkopf Düsseldorf und war damit Bestandteil der besetzten Zone. Auch später noch war Erkrath Durchmarschgebiet, was hohe Kosten an Quartiergeld verursachte. [25] Zudem gab es bereits konkrete Planungen, große Teile des verbliebenen Waldbestandes des benachbarten Neandertales abzuholzen, da es durch die französische Besetzung des Rheinlands wegen Reparationsleistungen zu einer erheblichen Brennmittelknappheit kam. Durch Initiative eines Bürgerkomitées gelang es jedoch, die Inschutzstellung des berühmten Ortes zu veranlassen. So wurde das Neandertal das erste Naturschutzgebiet Preußens, ein halbes Jahr vor der Lüneburger Heide und zwei Jahre vor dem Siebengebirge.[26]

Inflation und Weltwirtschaftskrise folgten und trafen auch Erkrath. Eine Neugliederung des Landkreises Düsseldorf-Mettmann im Jahre 1929 brachte wesentliche Veränderungen der Gemeindegrenzen mit sich. Teile von Morp und Ludenberg kamen hinzu, Hochdahl und Bruchhausen wurden ausgegliedert.

Die Nationalsozialisten hatten bei der „Machtergreifung“ 1933 Schwierigkeiten, in Erkrath Fuß zu fassen. Dies war vor allem auf die Bevölkerungsstruktur und die Gegenwehr von Bürgermeister Hallauer zurückzuführen.

Die Erkrather Bevölkerung bestand zu einem Teil aus konservativ-katholischer Bauernschaft, die zumeist Zentrum wählte, zum anderen Teil aus SPD und vor allem KPD nahestehenden Arbeitern der regionalen Industrie.[27] Schon in den Jahren vor der Machtergreifung kam es zwischen KPD-Mitgliedern und SA-Truppen zu Schlägereien. Hervorzuheben ist die Ermordung des SS-Scharführers Kurt Hilmer durch Gerresheimer Kommunisten vor dem Gebäude der Erkrather NSDAP-Geschäftsstelle am 20. Juni 1932.[28][29] Hilmer wurde zu einem Märtyrer der Nazis, die Beschuldigten, auch unbeteiligte Erkrather Kommunisten, wurden hingerichtet.[30] Bürgermeister Werner Hallauer, der seitens der Ortsgruppenleitung scharf angegangen und ständig diskreditiert wurde[31][32], gegen diese agierte und diese aufgrund einer nachgewiesenen Wahlmanipulation bei der Aufsichtsbehörde, dem Landkreis Düsseldorf-Mettmann, anzeigte, wurde 1935 zum Bürgermeister der Stadt Burscheid ernannt und somit „weggelobt“.[33] Die zwei Jahre vorher waren gekennzeichnet von ständigen Streitereien zwischen der Verwaltung unter Hallauer und dem Ortsgruppenleiter Tillmann.[34]

Die NSDAP setzte mit Heinrich Rasche am 17. Juni 1935 ein etabliertes Parteimitglied in dieses Amt ein.[35][36]

Während des Zweiten Weltkriegs kam es zwischen 1942 und 1945 zu Bombenabwürfen über der Stadt, die dem nahegelegenen Düsseldorf gelten sollten, mit Sachschäden und einigen Dutzend Todesfällen.[37][38] Auch Zwangsarbeiter wurden in Erkrath eingesetzt, vor allem zur Unterstützung in der Landwirtschaft, der Beseitigung von Bombenschäden und zur Aushebung von Schützengräben, Panzersperren und ähnlichem.[39] Am 17. April 1945 marschierten amerikanische Truppen, von Unterbach kommend, in die Stadt ein, besetzten diese und befreiten sie damit von der nationalsozialistischen Herrschaft.[40] Letzte Versuche der Wehrmacht den Vormarsch aufzuhalten, unter anderem durch Sprengung eines Teiles der Autobahnbrücke, scheiterten.[41]

Am 14. Mai 1945 starben nördlich des Nord-Bahnhofes sieben Kinder, als diese unbeaufsichtigt mit liegengelassenen Granaten spielten, bei einer Blindgängerexplosion.[42] Der Heimatverein Ercroder Jonges regte zum Gedächtnis die Aufstellung eines Denkmales an der Stelle des Geschehens an.

Von einer am 21. November 1944 über Hochdahl-Trills abgeschossenen britischen Halifax-Maschine befand sich der Motor über Jahrzehnte auf dem Gelände eines Bauernhofes. Aufsehen erregte vor wenigen Jahren die Recherche Geschichtsinteressierter mit dem Auffinden eines der wenigen Überlebenden dieses Abschusses, eines ehemaligen kanadischen Soldaten, der nach über 60 Jahren erstmals wieder deutschen Boden betrat und Erkrath und die Absturzstelle besuchte.[43]

In der Nachkriegszeit stieg die Einwohnerzahl Erkraths, bedingt durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien, stark an. Nach und nach wurden rund um den Dorfkern weitere Wohngebiete erschlossen, was bis in die späten 1970er Jahre anhielt. Im Jahr 1955 wurde die 10.000-Einwohner-Grenze überschritten.[44] Eine erhebliche Änderung erfuhren die Stadtgrenzen 1975 durch die Kommunale Neugliederung des Landes Nordrhein-Westfalen. Durch die Neubaugebiete in Hochdahl und Unterfeldhaus stiegen die Einwohnerzahlen bis knapp unter die 50.000-Einwohner-Grenze.

Eingemeindungen

Hochdahl

→ Hauptartikel: Hochdahl

Ein Teil der früheren Gemeinde Hochdahl, insbesondere die Flure an der Bahnlinie Düsseldorf-Elberfeld und dem Eisenerzwerk Eintrachtshütte, war bereits 1898 Bestandteil der neugegründeten Landbürgermeisterei Erkrath. Schon im Mittelalter gehörten die Hochdahler Höfe zumeist zum Kirchspiel Erkrath und waren dem Haus Unterbach abgabepflichtig.[45] Der Name Hochdahl als offizielle Ortschaftsbezeichnung wurde aber erst 1938 eingeführt, vorher wurde der Name nur als Bezeichnung für die Bahnstation der Düsseldorf-Elberfelder Bahn genutzt, da der im Jahr 1969 abgetragene Hochdahler Hof [46] dem Bahnhof am nächsten war.

Bei einer Neuordnung der Landkreise der Rheinprovinz 1929 wurde Hochdahl wieder aus der Bürgermeisterei ausgegliedert und zusammen mit den Millrather Höfen zur Gemeinde Hochdahl zusammengefasst. Bis 1974 war Hochdahl mit den wesentlich kleineren Ortschaften Gruiten (heute ein Stadtteil von Haan) und Schöller (heute ein Stadtteil von Wuppertal) Bestandteil der Amtsverwaltung Gruiten. Im Zuge der kommunalen Neugliederung des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 1975, bei der die Amtsverwaltungen abgeschafft wurden und viele Gemeinden ihre Selbstständigkeit verloren, wurde Hochdahl wieder nach Erkrath eingemeindet.[47]

Das heutige Hochdahl entstand ab Anfang der 1960er Jahre unter der Bezeichnung Neue Stadt Hochdahl als sogenannte New Town (engl. für Neue Stadt), eine Entlastungsstadt, für Düsseldorf. Dafür wurde im Dezember 1960 die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl (EGH) gegründet.

Hochdahl ist heute der größte und östlichste Stadtteil von Erkrath. Durch den Ort fließt der Sedentaler Bach. Die Größe Hochdahls beträgt circa 1.300 ha bei ungefähr 30.000 Einwohnern.

Unterfeldhaus

→ Hauptartikel: Unterfeldhaus

Unterfeldhaus ist der kleinste der drei Stadtteile. Ursprünglich gehörte die Flurfläche Unterfeldhaus (der Name entstammt vom Hof Velthusen, erstmals erwähnt 1218) zum Rittergut Haus Unterbach.[48] Das Haus Unterbach selbst befindet sich nicht im (seit 1975 Düsseldorfer) Stadtteil Unterbach, sondern gegenüber auf der anderen Straßenseite im (Erkrather) Unterfeldhaus. Hier befindet sich auch das größte Industrie- und Gewerbegebiet der Stadt an den Bundesautobahnen 3 und 46. Unterfeldhaus ist heute durch Einfamilien- und Reihenhäuser sowie durch Eigentumswohnungen geprägt und hat mit dem Neuenhausplatz ein kleinstädtisches Zentrum.

Einwohnerentwicklung

Die vielfach veröffentlichten Einwohnerzahlen bezogen sich oftmals auf unterschiedliche Stadtgrenzen und Hinzurechnungen von Honschaften aus der Umgebung.

|

|

|

|

|

Die Einwohnerzahlen von 1815 und 1832 beziehen sich auf das Kerndorf Erkrath, das heutige Erkrath, ohne die umliegenden Höfe (Bavier, Brück, Hochdahl, Gink, Dorp, Kemperdick, Unterfeldhaus, Rohrsmühle, Unterbach, Fette Erde, etc.) mitzuzählen.[71]

Das Jahr 1875 beinhaltet die Einwohnerzahl von Erkrath einschließlich der Honschaften Unterbach und Dorp. Die Zahlen von 1898 bis 1926 gelten für die neu eingerichtete Landbürgermeisterei Erkrath inklusive Unterbach, Dorp und Hochdahl, die Zahlen von 1933 bis 1973 für die Gemeinde (ab 1966 Stadt) Erkrath inklusive der Ortschaft Unterbach, aber ohne Hochdahl. Ab 1976 gelten die Einwohnerdaten für die neue Stadt Erkrath nach der Gebietsreform inklusive Hochdahl und Unterfeldhaus, aber ohne Unterbach, das nach Düsseldorf eingegliedert wurde. Einwohnerzahlen aus der Zeit vor 1815 sind nicht bekannt. In den verschiedenen Quellen werden oft weitere Zahlen für verschiedene Honschaften und Gemeindeteile genannt, beispielsweise für Unterbach und Hochdahl, sowie für Erkrath mit oder ohne Hinzuzählung diverser Höfe.

Religion

Die evangelische Kirchengemeinde in Erkrath besteht aus zwei Gemeinden. Die Gemeinde Erkrath umfasst folgende Bezirke: Kirche und Gemeindezentrum Erkrath, das Gemeindezentrum Unterfeldhaus und die Paul-Gerhard-Kirche in Unterbach, sie ist also über die Stadtgrenze hinaus aktiv. Die Gemeinde Hochdahl, gegründet 1926, besteht heute ebenfalls aus drei Bezirken, der Neanderkirche, dem Paul-Schneider-Haus und dem Gemeindezentrum Sandheide. Eine evangelische Gemeinde existiert in Erkrath seit 1677.[72] Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden der Umgebung blieb Erkrath überwiegend katholisch, da der Herr des Hauses Unterbach reformatorische Tendenzen bekämpfte. Die Besitzerin des Hauses Bavier gestattete den Protestanten jedoch, Gottesdienste im Gutshof abzuhalten, später schenkte sie der Gemeinde Grund, um dort eine erste kleine Fachwerkkirche zu errichten. Der erste Gottesdienst wurde dort am 1. November 1685 abgehalten. Ein Turm mit zwei Glocken wurde 1737 gebaut.[73] Da das alte Kirchengebäude bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus Platzgründen und wegen baulicher Mängel abgetragen werden musste, wurde zwischen 1828 und 1831 circa 200 Meter westlich der katholischen Kirche an der Bahnstraße der heutige Kirchenbau im Stil einer rheinischen Pfarrkirche erbaut.[74][75] Das zunächst flache Dach des Turmes wurde 1885/86 nach der Anschaffung von drei Glocken durch die heutige Spitzhaube ersetzt.[76]

Die Anfänge der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Erkrath reichen in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Ihre Gemeindeglieder trafen sich zunächst in der Hochdahler katholischen St. Antonius-Kapelle zum Gottesdienst, danach in einem größeren Privathaus. Gegen Ende der 80er Jahre wurden die unteren Räume eines Geschäftshauses in der Nähe des Hochdahler Bahnhofs als Gemeindezentrum angemietet. Heute besitzt die Gemeinde eine eigene Kirche in Unterfeldhaus. Das Zentrum trägt den Namen Treffpunkt Leben.[77]

Die katholische Kirche umfasst neben der Erkrather Gemeinde St. Johannes der Täufer die Franziskuskirche in Trills und die Heilig-Geist-Kirche in Sandheide. Neben Gut Falkenberg befindet sich die St. Antoniuskapelle aus dem frühen 17. Jahrhundert. Das Gemeindezentrum in Unterfeldhaus ist jedoch ein Ableger der Pfarre St. Mariä Himmelfahrt, Unterbach. Das älteste Gebäude der Stadt, die katholische Kirche St. Johannes der Täufer, entstand als dreischiffige Pfeiler-Basilika vermutlich im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts.[78] Genaue Bau- und Fertigstellungsdaten, sowie die Bauherren sind heute nicht mehr feststellbar. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wird in einer Urkunde ein Kaiserswerther Kanoniker Lodewicus, Pastor der Kirche zu Erkerode als Zeuge erwähnt, woraus abgeleitet werden kann, dass der zu diesem Zeitpunkt noch sehr kleine Ort bereits eine Pfarrkirche hatte. Teile der ältesten Bausubstanz sind romanisch. Hermann von Alffter, im 15. Jahrhundert Glockengießer aus Alfter bei Bonn, schuf 1454 für die Pfarrkirche eine Glocke.[79] Die heute vorhandene barocke Schweifhaube des Turmes ist 1785 datiert. Sie wurde nach einem Blitzschlag 1855 teilerneuert.[80] Die Sakristei sowie die beiden kleinen Osttürme entstanden bei einer dringend notwendigen Erweiterung und Renovierung an der Wende zum 20. Jahrhundert. Über die Stauferzeit, die ersten 200 Jahre nach Fertigstellung, ist nichts bekannt, auch die Patronatsherren (vermutet werden die Besitzer des Hauses Bavier) sind nicht nachweisbar. Erst gegen 1400 werden die Herren des Hauses Unterbach als solche erwähnt, die sich zum Schutz und zur Instandhaltung der Kirche verpflichteten, die Pfarrer auswählten und einsetzten und das Recht hatten, in einer kleinen Seitenkapelle der Kirche (die 1901 durch den Anbau ersetzt wurde) bestattet zu werden.[81]

Für die ebenfalls in Erkrath wohnhaften anderen Religionsgemeinschaften bestehen im Stadtgebiet keine eigenständigen Gemeinden oder Gebetsstätten, sowohl die muslimischen, als auch die jüdischen und othodoxen Bürger nutzen hierfür Andachtsstätten im benachbarten Düsseldorf.

Politik

Seit 1999 wird der Bürgermeister von den Bürgern der Stadt direkt gewählt und ist seitdem auch hauptamtliches Stadtoberhaupt und gleichzeitig Leiter der Stadtverwaltung. Das Amt des Stadtdirektors wurde dazu abgeschafft. Der Stadtrat wird zur Zeit von einer CDU/FDP Koalition regiert. Neben den im bundesweiten Parteienspektrum bekannten Parteien wurde auch die Partei Bürgerliche mit Umweltverantwortung (BMU), eine Gruppierung, die sich Ende der 1980er Jahre von der CDU abspaltete, in den Stadtrat gewählt. Einige Jahrzehnte lang bis in die frühen 1990er Jahre hinein war die Partei Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Bestandteil des Erkrather Stadtrats, bis diese Gruppierung sich auflöste.

Gemeinderat

Der aus 40 Sitzen bestehende Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen.

| Partei | 1999 | Sitze | 2004 | Sitze |

|---|---|---|---|---|

| Christlich-Demokratische Union (CDU) | 51,0 % | 21 | 44,4 % | 18 |

| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 28,2 % | 11 | 28,3 % | 11 |

| Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 8,1 % | 3 | 11,2 % | 4 |

| Bürgerliche mit Umweltverantwortung (BmU) | 7,6 % | 3 | 9,3 % | 4 |

| Freie Demokratische Partei (FDP) | 4,8 % | 2 | 6,9 % | 3 |

Bürgermeister

- Otto Bender (1878–1898) (noch Samtgemeinde Gerresheim, zu der Erkrath damals gehörte)

- Johann Kaiser, (1898–1907) (Bau des alten Rathauses 1899)

- Franz Zahren, (1907–1930)

- Dr.Werner Hallauer (1930–1935)

- Heinrich Rasche NSDAP, später FDP (1935–1945)

- Wilhelm Broch (1945–1946) (wechselte ins Amt des Gemeindedirektors)

- August Westerholz SPD (1946)

- Hermann Moritz CDU (1946–1949)

- Alex Bendt SPD (1949–1954)

- Gertrud Thomé (später verh. Küpper) CDU (1954–1956)

- Alex Bendt SPD (1956–1961) (zum zweiten Mal)

- Gertrud Küpper (geb. Thomé) CDU (1961–1963) (zum zweiten Mal)

- Johannes van Oost Zentrumspartei, später UWG (1963–1964)

- Gertrud Küpper (geb. Thomé) CDU (1964–1972) (zum dritten Mal)

- Hans Weyer SPD (1972–1974)

- Dr. Aloys Kiefer CDU (1975–1983)

- Gloria Ziller CDU (1983–1989)

- Rudolf Unger SPD (1989–1999)

- Arno Werner CDU (seit 1999, gewählt bis 2009)

Gemeinde-/Stadtdirektoren (1946–1999)

- Wilhelm Broch (1946–1953)

- Albert Peters (1953–1982)

- Helmuth Günter (1982–1990)

- Bernd Sundhoff (1990–1999)

Bundestagswahlen

Die Stadt gehört zum Bundestagswahlkreis Mettmann I

Wappen

Das alte Wappen der Gemeinde Erkrath aus dem Jahre 1938, entworfen vom Heraldiker Wolfgang Pagenstecher, zeigt den Bergischen Löwen und die 1935 erbaute Neandertalbrücke, die ein grünes Tal, das Neandertal, überbrückt. Aus diesem Wappen und dem 1939 ebenfalls von Pagenstecher entworfenen Hochdahler Wappen mit dem Millrather Mühlrad wurde das Wappen der neuen Stadt Erkrath im Juni 1977 vom Heraldiker Lothar Müller-Westphal aus Düren neu entworfen (rechts). Die heraldische Beschreibung des Wappens lautet: In Silber (Weiß) über einem grünen Tal ein rotes Mühlrad, überhöht von einem blau bewehrten, blau bezungten und blau gekrönten schreitenden roten Löwen.[83]

Städtepartnerschaften

Städtepartnerschaften bestehen mit dem französischen Cergy-Pontoise – diese Stadt ist genau wie Hochdahl eine in den 1960er Jahren gebaute New Town – und mit dem britischen Distrikt West Lancashire. Des Weiteren besteht eine Städtefreundschaft mit Leinefelde in Thüringen, dem Geburtsort von Johann Carl Fuhlrott (1804–1877), dem Entdecker des Neandertalers. Eine Patenschaft hat Erkrath für Port-de-Paix (Haiti) übernommen.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Denkmäler

Heiligenhäuschen

Auf dem Gipfel des Korresberges oberhalb Erkraths am Weg nach Unterbach befindet sich direkt an der Kreuzung zum Römerweg eine kleine, frei zugängliche Kapelle, das Heiligenhäuschen. Zeitpunkt und Grund der Errichtung sind unbekannt. Frühere Vermutungen und Überlieferungen, dass die Kapelle im 8. oder 9. Jahrhundert entstanden ist und eventuell eine altgermanische Kultstätte oder altchristliche Begräbnisstätte war, können nicht nachgewiesen werden.[84] Der Erkrather Arzt und Heimatautor Johann Heinrich Bongard vermutete 1835 gar „eine Schlacht aus alter Zeit“ oder „die ruhenden Gebeine von vielen Erschlagenen“.[85] Andere Vermutungen nennen das späte 15. Jahrhundert als Bauzeitpunkt, was ungefähr mit der Gründung der Schützenbruderschaft zusammenfällt. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem Gebäude schon immer um eine Andachtsstätte handelte. Bis ins 19. Jahrhundert wurden dort Karfreitagsprozessionen und Messen abgehalten.[86] Das erste greifbare Jahr ist 1617, in dem auf eine Restaurierung des Heiligenhäuschens hingewiesen wurde. Oberhalb des Einganges befindet sich eine Steinplatte mit einer Kreuzigungsszene und dem Text: „ AD HONOREM DEI SACELLIUM HOC RENOVATUM SUMPTIBUS BERNARDI A GOHR JUDICIS MEDMANNI ET CHRISTINAE CLUTEN CONIUGUM. ANNO 1617“ (Zur Ehre Gottes wurde diese Kapelle renoviert auf Kosten des Bernard von Gohr, Richter in Mettmann, und der Christine Cluten, Eheleute. Im Jahre 1617). Warum das Gebäude damals bereits renovierungsbedürftig war, ob aus Altersgründen oder aufgrund von Beschädigungen während des Truchsessischen Krieges, ist unklar. Zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Kapelle erneut in einem sehr schlechten Zustand, so dass der Erkrather Vikar Münch eine Sammlung auch bei namhaften Düsseldorfer Bürgern initiierte. Dadurch konnte 1910 eine umfassende Sanierung begonnen werden. Der Dachstuhl mit Kreuz und das Schieferdach wurden erneuert, das Mauerwerk wurde ausgebessert und neu verfugt. Eine weitere Sanierung war 1985/1986 nötig. Dabei wurden zwei Begräbnisplatten von Herren des Hauses Unterbach, die bisher am Turm der katholischen Kirche hingen, in die Kapelle verbracht, damit sie dort den Witterungseinflüssen weniger ausgesetzt sind. Die Sankt-Sebastians-Bruderschaft hat die Patenschaft über die Kapelle übernommen und ist mit der Pflege und dem Erhalt des Gebäudes betraut.

Haus Unterbach

In Erkrath-Unterfeldhaus befindet sich das Haus Unterbach.

Diese Burganlage wurde vermutlich zu Zeiten der Karolinger errichtet. Wohl aus Furcht vor den Ungarn, die den Nachbarort Gerresheim und dessen Stift fast vollständig niederbrannten, oder vor Wikingerangriffen wurde um 900 erstmalig eine Burg erbaut, ein historischer Nachweis hierfür steht jedoch aus. Als Rittersitz wurde es 1169 zum ersten Male beurkundet. Vermutlich um 1300 kam es zu dem heutigen massiven Ausbau der Befestigung mit bis zu 1,20 Meter dicken umlaufenden Mauern, vier Türmen mit bis zu zwei Meter dicken Wänden und Schießscharten. Dazu war es von einem breiten Wassergraben umgeben.[87] Teile der umlaufenden Mauer und drei der Türme sind heute noch erhalten, ein Torturm, ein Gerichtsturm und ein Rundturm. Ein weiterer Rundturm, das ehemalige Verlies, wurde bis zur Höhe des Herrenhauses abgerissen und in dieses integriert. Teile des Zugbrückenmechanismus sind ebenfalls noch im Torturm erhalten. Die Gartenanlage der Burg und des umgebenden Geländes wurde von dem bekannten Landschaftsarchitekten Maximilian Friedrich Weyhe (1775–1846) geschaffen, zu dessen zahlreichen Werken auch der Düsseldorfer Hofgarten und die weltberühmte Königsallee gehören.

Villa Bayer

Die Villa Bayer ist ein denkmalgeschütztes Gebäude in Hochdahl. Es wurde 1899 von Arthur Meckel erbaut, die Architekten waren Heinrich Kayser und Karl von Großheim. Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude um eine Ostterrasse mit seltenen Säulen und eine Südterrasse erweitert. 1910 erwarb Friedrich Bayer (Sohn des Bayer-Gründers Friedrich Bayer) die Villa. Die Küche mit Servanteneingang und eigenem Treppenhaus besaß früher einen fensterlosen Gläserraum. Unter anderem gehörten umfangreiche Waldflächen, zwei Bauernhöfe sowie Forst-, Gärtner-, Kutscher- und Gästehaus zur Anlage.

Friedhöfe

In Erkrath bestehen vier Friedhöfe, davon einer in Erkrath und drei in Hochdahl. Der städtische Friedhof Erkrath an der Kreuzstraße wurde 1888 angelegt und wuchs seitdem immer weiter die Anhöhe bis hinter den Römerweg hinauf. Er ersetzte den ehemaligen kommunalen Friedhof oberhalb des früheren Kalkumer Hofes, der näher an der Gemeinde lag und durch den Bau der Bahnlinie Düsseldorf–Elberfeld durchteilt wurde. Dort befindet heute eine Grünfläche und ein Regenrückhaltebecken. Auf diesem Friedhof wurde noch bis 1909 bestattet. Der erste außerhalb des Kirchengeländes angelegte Friedhof Erkraths existierte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für wenige Jahrzehnte im Bereich der heutigen Hochdahler Straße / Falkenstraße, wurde aber schon 1827 wieder aufgegeben. In alten Kartografien ist ein sogenannter Leichenweg oder Liekestroot verzeichnet, der von der kath. Kirche zum Friedhof führte und den die Trauerzüge auf dem Weg zur Bestattung nutzten. Dieser Friedhof, auf dem bis in die 1880er Jahre noch Grabsteine gestanden haben, wurde mehr oder weniger vergessen und nach dem Krieg überbaut. Noch heute finden sich dort bei Grabungsarbeiten Skelettreste. Der Hochdahler Friedhof am Neanderweg ist zum Teil städtisch, zum Teil von der evangelischen Kirchengemeinde bewirtschaftet. Er wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts angelegt. Im Jahr 1985 wurde der neue Parkfriedhof Höhenweg direkt am Neandertaler Forst für den innerhalb weniger Jahrzehnte stark angewachsenen Stadtteil Hochdahl eröffnet. Dieser Friedhof hat die größte Ausdehnung der Erkrather Friedhöfe und ist parkartig angelegt, der auch viel von Wanderern und Naturfreunden genutzt wird. In Hochdahl-Trills befindet sich zudem noch ein kleiner Friedhof, der von der katholischen Gemeinde bewirtschaftet wird. [88]

Vereine

In Erkrath regt sich ein vielfaches Vereinsleben. Die Heimatvereine Ercroder Jonges 1982 e. V. und Die Erkrather e. V., pflegen das Brauchtum und haben sich der Heimatgeschichte und der hiesigen Traditionen verschrieben. Der Schützenverein St. Sebastanius Bruderschaft 1484 e. V. ist der älteste und traditionsreichste von mehreren Schützenvereinen. Der Karnevalsverein „Die letzten Hänger 1963“ pflegt das närrische Brauchtum. An Hilfsgesellschaften gibt es neben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkrath das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverband Erkrath e. V., die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Ortsgruppe Erkrath e. V. und die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Ortsverband Erkrath

Sport

Das Sportangebot in vielen gängigen Sportarten wird auch in Erkrath von einer Anzahl an Vereinen bedient. Die beiden größten Vereine TSV Hochdahl e. V. und TUS Erkrath 1930 e. V. bieten viele verschiedene Sportarten, wie Leichtathletik, Fußball, Handball, Volleyball, Fechten, u.v.m. an. Traditioneller Fußballclub ist der SSV Erkrath 1919 e. V. in Erkrath und der SC Rhenania Hochdahl 1925 e. V. in Hochdahl. Weitere Sportarten werden unter anderem durch den Tennis-Sport-Club Unterfeldhaus e. V., den Tennis-Club Blau Weiß e. V. in Erkrath, den Schwimm- und Sport-Club Hochdahl e. V. und der SRG Erkrath e. V. bedient. Im Zentrum von Erkrath hat der Bouleclub Cercle de Pétanquer einen viel genutzten Bouleplatz geschaffen und trägt dort auch Turniere aus. An den Randzonen der Stadt finden auf den dortigen Reiter- und Bauernhöfen Niermannshof und Uhlenhof zudem regelmäßig Reitturniere in Springreiten und Dressur statt.

Theater

Erkrath besitzt kein eigenständiges Theaterhaus. In der Stadthalle finden jedoch regelmäßig Theateraufführungen von Turneetheatern mit bekannten Schauspielern, sowie Kleinkunst und Kabarett statt. Regelmäßige Theateraufführungen werden von der Laienspielbühne Unterfeldhaus e. V. – Die Unterfeldmäuse sowie dem theater nero angeboten.

Regelmäßige Veranstaltungen

Jährliche Veranstaltungen sind die Karnevalsumzüge in Erkrath (jeden Samstag vor Altweiber) und im ehemaligen Stadtteil Unterbach (jeden Karnevalssonntag), sowie das Schützenfest der St.-Sebastians-Bruderschaft an Fronleichnam mit Kirmes und Schützenumzug. In Erkrath findet seit 1983 jeden Sommer zu Anfang Juni das Straßenfest der Werbegemeinschaft statt, in Hochdahl-Trills hat sich seit den späten 1980er Jahren ebenfalls ein erfolgreiches Straßenfest etabliert. Ähnliche Veranstaltungen finden zudem auch regelmäßig auf dem Hochdahler Markt statt.

Wirtschaft und Infrastruktur

Frühere Wirtschaftsstruktur

Erkrath war lange überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Noch heute sind einige Herrensitze und große Güter zu finden oder werden in Straßennamen erinnert (Haus Bavier). Von ehemals 85 landwirtschaftlichen Betrieben bestehen noch 26. Rund um Erkrath wird vor allem Getreide angebaut Es wird Viehzucht betrieben und es werden Pferde gehalten.[89] Mit der Industrialisierung und der Eisenbahn kamen erste Betriebe ins Tal der Düssel, so besonders die Papierindustrie wie die Fa. Pose-Marré (später von 1919 bis 2000 Edelstahlgießerei), die Textilindustrie mit Webereien und die Bergbau-, Eisen- und Stahlindustrie und Maschinenbau. Das Eisenerzwerk Eintrachtshütte in Hochdahl betand von 1838–1912. Auch die benachbarte Kalkindustrie in Hochdahl bis 1945 und Wülfrath sowie die Gerresheimer Glashütte (bis 2005) zogen Arbeitskräfte aus Erkrath an.[90] Bis in die 1990er Jahre hinein waren in Erkrath die Kosmetik-Betriebe Helena Rubinstein (Verwaltung) und Chicogo (Produktionsstätten) ansässig.

Heutige Wirtschaftsstruktur

Die heutige Struktur der Wirtschaft der drei Ortsteile ist geprägt durch kleine und mittelständische Unternehmen des Handels, der Dienstleistungen und des verarbeitenden Gewerbes. Für Neuansiedlungen auf fünf ausgewiesenen verkehrsgünstig gelegenen Gewerbegebieten wird besonders bei zukunftsorientierten Unternehmen der Informationstechnologie, der Medizin- und Gentechnik und bei Beratungsunternehmen geworben. Seit Sommer 2007 hat S. C. Johnson & Son seinen Firmensitz in Erkrath.

Freizeit und Tourismus

Neandertal

→ Hauptartikel: Neandertal

Das Naturschutzgebiet Neandertal mit seinem modernen, 1997 wenige Meter hinter der Stadtgrenze in Mettmann neueröffneten Neanderthal Museum für Ur- und Frühgeschichte mit Repliken der dort 1856 von Johann Carl Fuhlrott gemachten Knochenfunde des Neandertalers hat weltweites Renommee. Erwähnenswert ist der Evolutionspfad, ein als Zeitstrahl eingerichteter Wanderweg an der Düssel vorbei zum nur über die Eintrittskarte des Museums zugänglichen Bereich des Fundortes des Neandertalers in Erkrath. Das ehemalige Neanderthalmuseum aus dem Jahre 1938 wird heute als Ort verschiedener Veranstaltungen des neuen Museums, u.a. als Steinzeitwerkstatt für Kinder genutzt. Des Weiteren wurde der Kunstweg MenschenSpuren, ein Skulpturenweg mit Werken von 11 Künstlern an den Wanderwegen im Neandertal eingerichtet. Er nimmt sich dem Spannungsfeld Mensch–Natur an.

In näherer Umgebung befindet sich auch das 1935 gegründete, 23 Hektar große Eiszeitliche Wildgehege Neandertal, in dem Tarpane, Wisente und Auerochsen und weitere selten gewordene oder nachgezüchtete Tiere zu beobachten sind.

Das Neandertal wird vom Kreis Mettmann und seinen zehn Städten als Neanderland gemeinsam touristisch vermarktet.

Museum Lokschuppen

Das Museum Lokschuppen, unmittelbar an der Steilrampe der Eisenbahnstrecke Düsseldorf-Wuppertal in der Nähe des Bahnhofs Hochdahl gelegen, dokumentiert die Geschichte der ersten Eisenbahn im Westen Deutschlands. Ein Eisenbahnmuseum, restaurierte Dampfloks und Ausstellungen zur Eisenbahngeschichte, sowie ein Restaurant runden das Angebot ab. Zeitweilig werden Veranstaltungen wie Jazz-Konzerte durchgeführt.

Unterbacher See

→ Hauptartikel: Unterbacher See

Die Stadt Erkrath ist zusammen mit den Städten Düsseldorf und Hilden Mitglied im Zweckverband Unterbacher See, der, bedingt durch die räumliche Nähe, die traditionelle Freizeitanlage der Einwohner mit vielen Angeboten für Wassersportler und Sonnenanbeter darstellt. Der Unterbacher See ist ein Baggersee und war bis 1975 Teil der Stadt Erkrath, bis die Kommunale Neugliederung den Stadtteil Unterbach mitsamt See in das benachbarte Düsseldorf eingemeindete. Das durch Auskiesung zwischen 1926 und 1973 entstandene Gewässer ist 83,6 ha groß und bis zu 13,4 m tief und bietet an beiden Ufern Campingplätze, Badestrände und Restaurants, einen Minigolfplatz, einen kleinen Segelboothafen mit Bootsverleih sowie ein von Düsseldorfer[91] und Erkrather[92] Schulen genutzter Ruderboothafen an.

Observatorium Neanderhöhe und Planetarium

Auf den Willbecker Höhen am östlichen Rande Hochdahls befindet sich das Observatorium der Sternwarte Neanderhöhe (snh), mit mehreren Beobachtungstürmen für praktische astronomische Beobachtung, Werkstätten, Fotolabor, einer Amateurfunkstation, einer Meteosat-Empfangsanlage für Wetterbilder und einem professionellen Tonstudio mit Seminarräumen sowie einer Fachbücherei. Die snh bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und Jugendarbeit zu astronomischen Themen, Physik, Elektrotechnik, Computer- und Nachrichtentechnik sowie Fotografie an. Bekannt wurde die snh 1970 als im dortigen Schulungszentrum an der Hildener Straße erstmals in Europa von den Mondlandemissionen Apollo 11 und Apollo 12 mitgebrachtes Mondgestein gezeigt wurde.[93]

Seit 1980 betreibt die snh im Hochdahler Bürgerhaus eines von nur acht Planetarien Nordrhein-Westfalens. Nach einer fast einjährigen Schließung und Sanierung aufgrund eines Brandes im Bürgerhaus wurde das Planetarium im Mai 2008 mit neuer Technik wiedereröffnet und gilt seitdem als eines der modernsten im ganzen Bundesgebiet.

Fernsicht

An mehreren Stellen in Erkrath, zum Beispiel am südlichen Ortsende von Erkrath auf der Bergkuppe am Römerweg oder von einigen Stellen in Hochdahl, besteht bei entsprechender Witterung eine Fernsicht auf die südlichen Stadtteile Düsseldorfs, Hilden, Haan, Leverkusen (zum Beispiel das Bayer-Kreuz), Solingen (unter anderem das Stadion am Hermann-Löns-Weg), den Kölner Dom, bis in das Siebengebirge. Des weiteren erblickt man die Kraftwerke Niederaußem und Grevenbroich-Neurath mit ihren markanten Wasserdampfwolken und die Eifel. Schon Johann Heinrich Bongard, Erkrather Arzt und preußischer Geheimer Sanitätsrat beschreibt in seinem 1835 erschienen Buch Wanderung zur Neandershöhle die beeindruckende Fernsicht bis zum (damals noch unvollendeten) Kölner Dom und dem Siebengebirge.[94]

Verkehr

Schienenverkehr

Zwischen Düsseldorf und Erkrath wurde am 20. Dezember 1838 von der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn-Gesellschaft die erste Eisenbahnstrecke im Westen Deutschlands eröffnet.[95]

Im weiteren Verlauf der Bahnstrecke Düsseldorf–Elberfeld liegt zwischen den Bahnhöfen Erkrath und Hochdahl die Steilrampe Erkrath-Hochdahl, wo innerhalb von knapp 2,5 km Entfernung ein Höhenunterschied von 82 Metern zu überwinden ist. Dort wurde zwischen 1841 und 1926 die Züge mit einem Seil gezogen. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts blieb diese Strecke die steilste Eisenbahnhauptstrecke Europas. Pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum der Bahnstrecke im Jahr 1988 wurden die Nahverkehrszüge abgeschafft und die neue S-Bahn-Linie 8 der S-Bahn Rhein-Ruhr zwischen Mönchengladbach und Hagen eingeführt.

Eine zweite Bahnlinie von Düsseldorf über Mettmann nach Dortmund, gebaut 1873–1879 von der Rheinischen Eisenbahngesellschaft, führte nördlich an der Gemeinde Erkrath vorbei. Das kleine Erkrath hatte deshalb schon sehr früh mit dem Haltepunkt (Bahnhof seit 1. Mai 1914) Erkrath Nord einen zweiten Bahnhof. Diese Konkurrenzstrecke zur Düsseldorf-Elberfelder, der späteren Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft wurde bis in die 1990er Jahre nur noch für Güterzüge des nahegelegenen Kalkwerkes Neandertal und im Fernverkehr für die Kohlengruben im südlichen Ruhrgebiet, sowie für stündlich verkehrende Schienenbusse der Bahn genutzt.

Aber auch der Tourismus zum Neandertal und der Aufschwung Erkraths mit neuen Baugebieten um Erkrath Nord wurde gefördert. Der vor wenigen Jahren durch die private Regiobahn GmbH durchgeführte Ausbau der Strecke und die damit einhergehende Neueinführung der S-Bahn-Linie 28 ließ auch diese Strecke bezüglich Fahrgastzahlen und Attraktivität immens an Bedeutung gewinnen. Somit ist (Alt)-Erkrath mit zwei verschiedenen Bahnlinien von Düsseldorf aus zu erreichen.[96]

Folgende S-Bahnhöfe liegen auf dem Stadtgebiet Erkraths: Erkrath, Hochdahl und Hochdahl-Millrath (alle bedient von S 8 und S 11). Der S-Bahnhof Erkrath Nord liegt nördlich oberhalb der Stadt und wird wie der unmittelbar jenseits der Stadtgrenze gelegene S-Bahnhof Neandertal durch die Linie S 28 bedient.

Straßenverkehr

Die Bundesautobahn 3 führt unmittelbar östlich über die Neandertalbrücke an Erkrath vorbei. Die 1935 erbaute Stahlbetonbrücke, die beinahe ein Wahrzeichen Erkraths wurde (und die auch im alten, 1938 eingeführten Wappen von Erkrath an zentraler Stelle zu sehen ist), wurde nach 50-jähriger Nutzung im Laufe des Jahres 1985 im Zuge der Verbreiterung der A 3 auf drei Spuren innerhalb einiger Monate spektakulär abgerissen. Zu ihrer Bauzeit war die 580 m lange Brücke[97] die längste Autobahnbrücke Deutschlands.[98] Die heutige, auf den Bildern abgebildete standardisierte Betonbrücke versieht ihren Dienst nun seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Zufahrt zum Autobahnnetz erfolgt in der Regel über die A 46 mit den Anschlussstellen Erkrath, Kreuz Hilden und Haan-West/Haan-Hochdahl oder über die Anschlussstelle der A 3 Düsseldorf / Mettmann.

Bundesstraßen tangieren Erkrath nicht, die B 7 zwischen Mettmann und Düsseldorf verläuft einige Kilometer nördlich hinter der Stadtgrenze.

Medien

In Erkrath erscheinen außer den kostenlos verteilten Wochenblättern Lokal Anzeiger und Schaufenster, die in ähnlicher Ausführung mehrere Städte im Kreis Mettmann und dem Bergischen Land bedienen, keine eigene Zeitungen. Das regionale Geschehen wird in den Regionalseiten der überregionalen Zeitungen Rheinische Post, Neue Rhein Zeitung und Westdeutsche Zeitung behandelt.

Öffentliche Einrichtungen

Durch die räumliche Aufteilung in zwei große Stadtteile hat Erkrath zwei öffentliche Bibliotheken. Die ebenfalls doppelt bestehenden Hallenbäder aus den 1970er Jahren wurden mittlerweile geschlossen und abgerissen. Stattdessen wurde im Jahre 2006 mit dem Neanderbad ein modernes, weit größeres Bad als die Vorgängereinrichtungen eröffnet, welches sich verkehrsgünstig zwischen den Stadtteilen befindet. Das Neanderbad bietet ein Acht-Bahn-Sportbecken, eine Rutsche, ein Solebecken und Außenanlagen an.

Weitere öffentliche Einrichtungen sind die Stadthalle Erkrath und das Bürgerhaus Hochdahl, welches bei der Eröffnung 1981 als eines der modernsten und futuristischsten Bürgerzentren Nordrhein-Westfalens galt.

Medizin

Erkrath verfügt über kein eigenes Krankenhaus. Die Versorgung wird durch die Krankenhäuser im angrenzenden Düsseldorf, Mettmann, Hilden und Haan sicher gestellt.

Bildung

Erkrath bietet alle gängigen allgemeinbildende Schulformen an. In beiden großen Stadtteilen Erkrath und Hochdahl befinden sich jeweils ein Gymnasium, eine Realschule und eine Hauptschule. Schüler aus Unterfeldhaus und dem Düsseldorfer Unterbach besuchen zumeist die weiterführenden Schulen in Erkrath. Zudem verfügt Erkrath über neun Grundschulen, hiervon drei in Erkrath, fünf in Hochdahl und eine in Unterfeldhaus. In Erkrath befindet sich mit der Friedrich-Fröbel-Schule eine Schule für Lernbehinderte, in Hochdahl ein Internat. Seitens der Stadt werden darüber hinaus eine Volkshochschule und eine Jugendmusikschule angeboten.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

Erkrath ist bei der Verleihung der Ehrenbürgerrechte sehr zurückhaltend. Bisher wurden ernannt:

- 1955: Heinrich von Hymmen, Haus Unterbach, 1880–1960, wegen seiner Förderung von caritativen und kulturellen Einrichtungen in Unterbach und Erkrath.

- 1971: Meta Pose, 1898–1981, wegen ihrer Förderung der Altentageseinrichtungen und der Reinhold-Pose-Stiftung.[99]

Söhne und Töchter der Stadt

- Georg Erwin Hülsch (* 12. April 1770 in Erkrath, † 17. Oktober 1828 ebenda) Deutscher Komponist und Musiker

- Johann Heinrich Bongard (* 1779 in Erkrath, † 1857 in Düsseldorf), zu seiner Zeit bekannter Augen- und Wundarzt und Königlich Preußischer Hofrat, erster Autor einer Publikation über das Neandertal. Eine Straße in Erkraths Zentrum ist nach ihm benannt

- Manfred Lahnstein (* 20. Dezember 1937 in Erkrath) ehemaliger Bundesfinanzminister und Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied der Bertelsmann AG

Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben

- Julius Schimmelbusch (* 1826 in Düsseldorf; † 1881), Pionier des Hüttenwesens und Direktor des Hochdahler Hüttenwerkes

- Prof. Karl Sudhoff (* 26. November 1853 in Frankfurt am Main; † 8. Oktober 1938 in Salzwedel), Begründer der Medizingeschichte als wissenschaftliche Disziplin in Deutschland war von 1885 bis 1905 Hüttenarzt der Hochdahler Eisenhütte und Armenarzt, später zudem Gemeinderatsmitglied von Hochdahl-Millrath

- Toni Turek (* 18. Januar 1919 in Duisburg; † 11. Mai 1984 in Neuss), Nationaltorwart und Weltmeister von Bern 1954, wohnte während seiner Jahre bei Fortuna Düsseldorf und seines WM-Titels in Erkrath. 50 Jahre nach Bern und 20 Jahre nach seinem Tod wurde das Erkrather Stadion nach ihm benannt (Toni-Turek-Stadion)

- Klaus Hänsch (* 15. Dezember 1938 in Sprottau, Schlesien), früherer Präsident des Europäischen Parlaments

- Dieter Prochnow (* 22. Mai 1939 in Berlin), Schauspieler, Bruder von Jürgen Prochnow

- Aleksandar Ristić (* 28. Juni 1944), längjähriger Fußball-Bundesliga Trainer (u.a. Fortuna Düsseldorf) lebte zu dieser Zeit in Erkrath

- Wolfgang Seel (* 21. Juni 1948), Fußball-Bundesliga- und Nationalspieler, langjähriger Teamkollege der Gebrüder Allofs bei Fortuna Düsseldorf, wohnte zu dieser Zeit in Erkrath

- Joseph-Theodor Blank (* 19. März 1947 in Lüdenscheid), CDU-Bundestagsabgeordneter von 1983 bis 2002.[100] Auf sein Wohnhaus in Erkrath wurde 1995 ein Sprengstoffanschlag mit linksradikalem Hintergrund durch die Antiimperialistischen Zellen (AIZ) verübt.[101]

- Fritz Behrens (* 12. Oktober 1948 in Göttingen), ehemaliger Regierungspräsident Düsseldorf und Innen-, sowie Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen lebte zu dieser Zeit in Erkrath. Derzeit ist er Landtagsabgeordneter für Neuss

- Flemming Lund (* 6. Oktober 1952), dänischer Fußball-Bundesligaspieler für Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen, lebte in Hochdahl

- Klaus Allofs (* 5. Dezember 1956 in Düsseldorf), Fußball-Bundesliga- und Nationalspieler, Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1986, mehrfacher deutscher und internationaler Meister, sowie fünffacher DFB-Pokal-Sieger, wohnte lange Zeit in Erkrath-Unterfeldhaus. Derzeit ist er Manager von Werder Bremen

- Thomas Allofs (* 17. November 1959 in Düsseldorf), Fußball-Bundesliga- und Nationalspieler, 2 x DFB-Pokal Sieger, wohnt in Erkrath-Unterfeldhaus und leitet ein Entsorgungsunternehmen in Düsseldorf

Literatur

- Johann Heinrich Bongard: Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel. Arnz & Comp., Düsseldorf 1835 (als Faksimile erhältlich unter ISBN 3-922055-19-2)

- Fritz und Joseph Hünermann: Erkrath und seine Umgebung, Düsseldorfer Tageblatt GmbH, 1907, ohne ISBN.

- Franz Josef Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei und zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Bergischen Landes. Eigenverlag, 1910, ohne ISBN.

- Erkrath – Verkehrs- und Verschönerungsverein für die Bürgermeisterei Erkrath und Umgegend – 1914–ohne ISBN (Faksimile, Hg. Bergischer Geschichtsverein Abt. Erkrath, 1996)

- Stadt Erkrath (Hrsg.): Erkrath. 1986, ISBN 3-88913-097-6.

- Stadt Erkrath (Hrsg.): Hochdahl. 1989, ISBN 3-88913-128-X.

- Deutsche Bundesbahn (Hrsg.) Meinhard Sucker/Udo Kampschulte: Die Seilzuganlage in Hochdahl – Ein Beitrag zur deutschen Eisenbahngeschichte 1988, ohne ISBN.

- H. Eggerath, A. Rose: Im Gesteins, Köln 1996, ISBN 3-87909-517-5.

- Stadt Erkrath (Hrsg.) Erika Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999–Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien. 2004

- Gottfried Bander (Hrsg.), Horst Wangerin: Von Milroyde zur neuen Stadt Hochdahl. 2004, ohne ISBN.

- Stadt Erkrath (Hrsg.) Peter Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 2007, ISBN 978-3-9810701-1-8.

Anmerkungen

- ↑ Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Amtliche Bevölkerungszahlen

- ↑ Harald Frater: Der Düsseldorf Atlas., S. 18f, Emons, Köln 2004, ISBN 3-89705-355-1

- ↑ www.unterbach.com

- ↑ Klockenhoff: Rund um das Neandertal, Verlag Hermann Michael

- ↑ Fritz und Joseph Hünermann: Erkrath und seine Umgebung, Düsseldorfer Tageblatt GmbH, 1907, S. 23 – Hier wird, wie bei einigen anderen Publikationen auch, die Vermutung geäußert, dass im Dreissigjährigen Krieg sämtliche Urkunden vernichtet wurden, so dass erst ab 1640 wieder Aufzeichnungen vorliegen

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Erkrath, 1986, S. 57

- ↑ Johann Heinrich Bongard: Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel, Arnz & Comp., Düsseldorf 1835 (als Faksimile erhältlich unter ISBN 3-922055-19-2), S. 6

- ↑ Schmitz/Thissen: Neandertal – Die Geschichte geht weiter, Spektrum Akademischer Verlag 2002, ISBN 3-8274-1345-1, S. 31 ff.

- ↑ Schmitz/Thissen: Neandertal – Die Geschichte geht weiter, Spektrum Akademischer Verlag 2002, ISBN 3-8274-1345-1, S. 260 ff.

- ↑ Klockenhoff: Rund um das Neandertal, Verlag Hermann Michael, S. 26

- ↑ Wangerin: Von Milroyde zur neuen Stadt Hochdahl, 2004, S. 21 – Eine Anzahl römischer Münzen verschiedener Jahrhunderte wurde beim Bau der Autobahn 3 1935/1936 in der Nähe des Pimpelsbergs gefunden.

- ↑ Klockenhoff: Rund um das Neandertal, Verlag Hermann Michael, 1967, S.35 (Zitiert aus: F. Körholz – Bergische Heimat 5/1931 S.116)

- ↑ Festschrift 25 Jahre Ercoder Jonges, 2007, S. 14ff

- ↑ Festschrift 25 Jahre Ercoder Jonges, 2007, S. 15

- ↑ Festschrift 25 Jahre Ercoder Jonges, 2007, S. 15 (zitiert aus: F.Lau, Geschichte der Stadt Düsseldorf, Band 1, Seite 33, Urkunde Nr. 59)

- ↑ Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei, Eigenverlag, 1910, S. 5ff

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Erkrath, 1986, S. 289

- ↑ Johann Heinrich Bongard: Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel, Arnz & Comp., Düsseldorf 1835 (als Faksimile erhältlich unter ISBN 3-922055-19-2), S. 4

- ↑ Siehe hierzu: Stefan Ehrenpreis (Hrsg.): Der Dreissigjährige Krieg im Herzogtum Berg und in seinen Nachbarregionen – Bergische Forschungen Band XXVIII, 2002, ISBN 3-87707-581-9. Die Greueltaten des dreissigjährigen Krieges waren in der Umgebung wohl bekannt. So sind in den Jahrzehnten der Kampfhandlungen, Plünderungszügen und Durchmärschen etwa Hilden, Solingen, Wülfrath, Mettmann, Himmelgeist, Angermund, Ratingen, Monheim und Benrath von Überfällen und Plünderungen, Mord und Terror heimgesucht worden. Es ist kaum anzunehmen, dass Erkrath, gleichwohl ein kleines Dorf, nicht Kontakt zur Soldateska gehabt haben soll

- ↑ Burkhard Dietz (Hrsg.): Erich Phillip Ploennies, Topographia Ducatus Montani 1715 Neustadt a. d. Aisch 1988, Teil I, S. 86f.

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1973, S.8

- ↑ Meyers Konversationslexikon, Vierte Auflage, 1885–1892, Band 7, S. 187 über den Ort Gerresheim. Dort heisst es: Mit der Bürgermeisterei Gerresheim-Stadt ist die gleichnamige Landbürgermeisterei verbunden. Dieselbe besteht aus den Gemeinden Erkrath und Ludenberg und zählt gegen 7000 Seelen. Zur Gemeinde Erkrath gehört das Hüttenwerk Hochdahl.

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 15 – Die rheinische Landbürgermeisterei wurde in Angleichung an die Bezeichnung in Westfalen ab 1927 Amt genannt

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 54 ff.

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 59 ff.

- ↑ Hans-Joachim Dietz: 85 Jahre Naturschutzgebiet Neandertal – LÖBF Mitteilungen 4/2006

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 26 ff.

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 39 ff.

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 70 – Kapitel Bürgermeister Dr. Hallauer

- ↑ Hanna Eggerath: Unbescholtene Männer und Frauen – Die Erkrather Opfer der NSDAP, in: Journal des Kreises Mettmann Nr. 25, 2005/06, S.119 ISBN 3-402-04608-3

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 51 ff.

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 74 ff.

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 64 ff.

- ↑ Siehe Dietz, S. 61 ff, wo ein Brief vom Regierungspräsidenten Schmid an die Gauleitung Düsseldorf zitiert wird, in der Erkrath als rotschwarze Hochburg bezeichnet wird, in der eh besondere Verhältnisse vorlägen und in der die Spannungen zwischen Verwaltung und Ortsgruppenleitung endlich aus der Welt geschafft werden müssten. In einem Schreiben vom 18. April 1935 von Schmid an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz wird Erkrath in diesem Zusammenhang als kommunistische Hochburg, wo überdies immer noch Zentrums- und reaktionäre Tendenzen bestehen, bezeichnet

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 67 ff.

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 78 ff.

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 157

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 106 ff. – Bürgermeister Broich nennt in seinem Tätigkeitsbericht von März 1946 die Anzahl von 13 total zerstörten Gebäuden, 88 schwer und 498 leicht beschädigten Häusern

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 149 ff.

- ↑ Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 159 ff.

- ↑ Deutsche Truppen sprengten noch am 12. April 1945 einen Teil der Fahrbahn der Autobahnbrücke um die amerikanischen Panzerverbände aufzuhalten (siehe Dietz: Erkrath in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – Erkrather Monografien zu Stadtgeschichte Band II, S. 157). Diese jedoch fuhren daraufhin unbehelligt den Berg hinunter und kamen so voran

- ↑ Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 105 (zitiert aus dem Tätigkeitsbericht des ausscheidenden Bürgermeisters Broich vom 1. März 1946)

- ↑ Über die gesamte Recherche mit allen Ergebnissen wurde ein Buch in der Reihe Heimatarchiv veröffentlicht: Hanna Eggerath / Thomas Boller – Der alte Flugmotor von Hochdahl-Trills – Die Geschichte der Halifax NP810-EQ-H, erschienen im Sutton-Verlag 2007–ISBN 978-3-86680-166-0

- ↑ a b c d Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999 – Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien, S. 139 ff. (Statistikdaten des StA Erkrath)

- ↑ Klockenhoff: Rund um das Neandertal, Verlag Hermann Michael, 1967, S. 43

- ↑ Klockenhoff: Rund um das Neandertal, Verlag Hermann Michael, 1967, S.43 (Wie die Mehrzahl der Höfe des Kirchspiels Erkrath war auch dieses dem Haus Unterbach abgabepflichtig)

- ↑ Eine Abhandlung über die Diskussionen der Gebietsreformen der 1970er Jahren in Nordrhein-Westfalen ist nachzulesen in: Stadt Erkrath (Hrsg.): Hochdahl, 1989, S. 112 ff

- ↑ Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei, Eigenverlag, 1910, S. 126 ff.

- ↑ Fritz und Joseph Hünermann: Erkrath und seine Umgebung, Düsseldorfer Tageblatt GmbH, 1907, S. 25 (zitiert aus: Johann Georg von Viebahn, Statistik und Topographie des Regierungsbezirks Düsseldorf, 1836, II: Teil, S. 72)

- ↑ Fritz und Joseph Hünermann: Erkrath und seine Umgebung, Düsseldorfer Tageblatt GmbH, 1907, S. 25 – Hier werden die Konfessionen aufgegliedert: 516 katholisch, 106 evangelisch, 12 jüdisch.

- ↑ Verkehrs- und Verschönerungsvereien für Erkrath und Umgegend, 1914 (Faksimile), Hrsg. Bergischer Geschichtsverein Abt. Erkrath, 1996, S. 6

- ↑ Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei, Eigenverlag, 1910, S. 124 – Basis: Volkszählung von 1900

- ↑ Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei, Eigenverlag, 1910, S. 124 – Die Konfessionen verteilen sich auf 4.508 katholisch, 1.620 evangelisch, 23 jüdisch, 18 Diss.

- ↑ Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei, Eigenverlag, 1910, S. 124 – Die Konfessionen verteilen sich auf 4.708 katholisch, 1.647 evangelisch, 24 jüdisch, 11 apost. und 1 freirel.

- ↑ Erkrath, Stadt im Grünen – Stadtbroschüre, ohne Jahresangabe, ca. 1982, S.17

- ↑ Die Einwohnerzahl von 1926 ist höher als die der darauffolgenden Jahre. Dies ist durch die Ausgliederung von Hochdahl, Trills und Bruchhausen und der lediglichen Eingliederung von Morp bedingt. Die konfessionelle Aufteilung war: 4.835 katholisch, 2.067 evangelisch, 16 jüdisch und 207 Andersgläubige

- ↑ Siehe Dietz, S. 25: zitiert aus: Adressbuch der Stadt Düsseldorf vom 1933, S. XVIII

- ↑ Siehe Dietz, S. 25: zitiert aus: StA Erkrath Nr. 44, Gemeindeverwaltung und ihre Organe

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1973, S. 5

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Hochdahl, 1989, S.116

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1977, S. 2 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (14.117), Unterfeldhaus (3.958) und Hochdahl (19.788)

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1982, S. 10 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (14.062), Unterfeldhaus (6.350) und Hochdahl (23.453)

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1984/85, S. 10 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (13.665), Unterfeldhaus (6.372) und Hochdahl (24.094)

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1988, S. 4 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (13.810), Unterfeldhaus (6.625) und Hochdahl (26.357)

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 1992, S. 6 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (14.015), Unterfeldhaus (6.531) und Hochdahl (27.786)

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 2001, S. 14 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (13.888), Unterfeldhaus (6.266) und Hochdahl (28.639)

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Stadtbroschüre Erkrath, Ausgabe 2004, S. 12 – Die Einwohner verteilten sich damals auf Erkrath (13.076), Unterfeldhaus (5.705) und Hochdahl (28.681)

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW – [www.lds.nrw.de] (Zahlen vom 31. Dezember 2006)

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW – [www.lds.nrw.de] (Zahlen vom 31. Dezember 2007 – Siehe auch automatische Einträge in Infobox Gemeinde)

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW – [www.lds.nrw.de] (Zahlen vom 30. Juni 2008)

- ↑ Bei Hinzuzählung dieser umliegenden Höfe würde die Katastergemeinde Erkrath im Jahre 1815 1.832 und 1832 2.175 Einwohner zählen. Quelle: Statistische Zahlen des Kreises Düsseldorf, Landgerichtsbezirk Düsseldorf, Bürgermeisterei Gerresheim, Katastergemeinde Erkrath, Seite 72 der Rheinprovinz – aus: Stadt Erkrath (Hrsg.): Hochdahl, 1989, S. 281

- ↑ Broschüre der Evangelischen Gemeinde Erkrath zum 175. Jahrestag der Eröffnung der evangelischen Kirche 1831, erschienen 2006, S. 13

- ↑ Broschüre der Evangelischen Gemeinde Erkrath zum 175. Jahrestag der Eröffnung der evangelischen Kirche 1831, erschienen 2006, S. 6

- ↑ Johann Heinrich Bongard: Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel, Arnz & Comp., Düsseldorf 1835 (als Faksimile erhältlich unter ISBN 3-922055-19-2), S. 3

- ↑ Broschüre der Evangelischen Gemeinde Erkrath zum 175. Jahrestag der Eröffnung der evangelischen Kirche 1831, erschienen 2006, S. 9

- ↑ Verkehrs- und Verschönerungsvereien für Erkrath und Umgegend, 1914, (Faksimile, Hrsg. Bergischer Geschichtsverein Abt. Erkrath, 1996), S. 60

- ↑ Offizielle Homepage der Gemeinde; eingesehen am 6. März 2009

- ↑ Festschrift zum 100. Jahrestag der Renovierung und Erweiterung der katholischen Kirche 1901, erschienen 2001, S. 3

- ↑ Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1999, Band 16, S. 488

- ↑ Festschrift zum 100. Jahrestag der Renovierung und Erweiterung der katholischen Kirche 1901, erschienen 2001, S. 5 – Entgegen der früher gängigen Meinung ist man heute der Überzeugung, dass die Schweifhaube in alter Höhe wieder hergestellt wurde

- ↑ Festschrift zum 100. Jahrestag der Renovierung und Erweiterung der katholischen Kirche 1901, erschienen 2001, S. 4 – Siehe hierzu auch Brors: Unterbach, 1910

- ↑ Sämtliche Biografien befinden sich im Buch: Stadt Erkrath (Hrsg.) Erika Stubenhöfer: Die Erkrather Bürgermeister 1898–1999–Stadtgeschichte im Spiegel von Biografien 2004–ohne ISBN

- ↑ Website der Stadt Erkrath

- ↑ Horst Osmann: Das Heiligenhäuschen am Korresberg – Noch immer ein sagenumwogener Ort, in: Journal des Kreises Mettmann Nr.13, 1993/94, S.100, ISBN 3-87314-283-X

- ↑ Johann Heinrich Bongard: Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel. Arnz & Comp., Düsseldorf 1835 (als Faksimile erhältlich unter ISBN 3-922055-19-2), S. 18

- ↑ Verkehrs- und Verschönerungsvereien für Erkrath und Umgegend, 1914 (Faksimile), Hrsg. Bergischer Geschichtsverein Abt. Erkrath, 1996, S. 54 ff. – Aufsatz des Hauptlehrers Pelser

- ↑ Franz Josef Brors: Unterbach – Eine ortsgeschichtliche Plauderei und zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Bergischen Landes. Eigenverlag, 1910, S. 17ff.

- ↑ Friedhofsinformationen des StA Erkrath

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Erkrath, 1986, S. 113

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Erkrath, 1986, S. 115

- ↑ Düsseldorfer Schule im Ruderboothafen Unterbacher See

- ↑ Erkrather Schule im Ruderboothafen Unterbacher See

- ↑ Webseite der Sternwarte Neanderhöhe

- ↑ Johann Heinrich Bongard: Wanderung zur Neandershöhle – Eine topographische Skizze der Gegend von Erkrath an der Düssel. Arnz & Comp., Düsseldorf 1835 (als Faksimile erhältlich unter ISBN 3-922055-19-2), S. 10

- ↑ Klockenhoff: Rund um das Neandertal, Verlag Hermann Michael, 1967, S.48 (Zitiert aus: Das Bergisch-Märkische Eisenbahnunternehmen Elberfeld 1875, Bibliothek der Eisenbahndirektion Wuppertal, ferner: 100 Jahre Eisenbahndirektion Wuppertal 1850/1950)

- ↑ Webseite der Regiobahn-Gesellschaft

- ↑ Motorway Exit Lists

- ↑ Stadt Erkrath (Hrsg.): Infoflyer, 2009

- ↑ Auskunft des Stadtarchivs vom 8. November 2007

- ↑ Webseite des Archivs des Deutschen Bundestages

- ↑ Bericht des Nordrhein-Westfälischen Verfassungsschutzes

Weblinks

- Internetseiten der Stadt Erkrath. Stadt Erkrath, abgerufen am 1. Juni 2009.

- Historie-Erkrath. Peter Pose, abgerufen am 1. Juni 2009.