Doom Metal

| Doom Metal

| |

| Entstehungsphase: | 1970 bis 1972 |

| Herkunftsort: | Birmingham, Vereinigtes Königreich |

| Stilistische Vorläufer | |

| Bluesrock, Hard Rock, Psychedelic Rock | |

| Pioniere | |

| Black Sabbath | |

| Genretypische Instrumente | |

| E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Gesang | |

| Subgenre | |

| Epic Doom, Proto-Doom, Stoner Doom, Traditional Doom | |

| Stilistische Nachfolger | |

| Atmospheric Doom, Black Doom, Dark Jazz, Death Doom, Doomcore, Drone Doom, Funeral Doom, Gothic Metal, Post-Metal, Sludge | |

| Verselbstständigte Hybride | |

| Dark Metal, Depressive Black Metal, Grunge, Stoner Rock | |

Doom Metal (doom englisch für ‚Untergang‘ oder ‚Unheil‘) ist eine zu Beginn der 1970er-Jahre aus dem Hard Rock entstandene Stilrichtung des Metal, aus der sich seit den 1980er-Jahren ein breites Musik-Genre mit diversen Subgenres entwickelte.

Als wegweisend für die auf Bluesrock, Psychedelic Rock und Hard Rock aufbauende Musik gilt die Reduzierung des Tempos und das stark verzerrte, tief gestimmte Gitarrenspiel. Die weiteren Grundzüge dieser Musik sind ein dem Bluesrock entlehnter Klargesang, eine als erdig warm, zugleich aber schwer und düster wahrgenommene Atmosphäre und eine zugängliche, aus dem Bluesrock entlehnte Struktur der Musik. Inhaltlich blieb der Doom Metal dabei von Texten geprägt, die von Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit handelten.

Das später als Proto-Doom von weiteren Entwicklungen des Doom Metal abgegrenzte Ur-Genre wurde ab dem Jahr 1970 durch die Gruppe Black Sabbath geprägt. Ihre ersten vier Studioalben werden als musikalische Ursprungswerke des Doom Metal und des Metal insgesamt bezeichnet. Neben Black Sabbath wird dem American Doom Trinity aus Saint Vitus, Pentagram und Trouble sowie der Band Candlemass besondere Bedeutung für die Verbreitung des Doom Metal als eigenständiges Genre zugesprochen. In Folge der Debütveröffentlichungen dieser vier Gruppen in den Jahren von 1984 bis 1986 erfuhr die Musik erhöhte Aufmerksamkeit und wurde zunehmend als zusammenhängendes Genre rezipiert. In Abgrenzung zum Proto-Doom prägte das US-amerikanische Dreigespann später das Subgenre Traditional Doom und Candlemass den Epic Doom. Ab dem Ende der 1980er Jahre entstanden weitere Folge- und Crossover-Stile, die die Wahrnehmung des Doom Metal nachhaltig prägten und das Verständnis der Stilrichtung als breit gefächertes Musikspektrum erweiterten. Viele neue und bereits aktive Interpreten des Doom Metal wurden nachkommend populärer.

Das Doom-Metal-Spektrum zeichnet sich durch Gemeinsamkeiten in Publikum, Vergemeinschaftung, Spielweise, Inhalt und Ästhetik aus. In der Anhängerschaft des Genres entstand in dieser Zeit eine kulturelle Gemeinschaft als Teilströmung der Metal-Szene mit Überschneidungen zum Punk. Dabei entwickelten sich in der Doom-Metal-Anhängerschaft eigene Unternehmen, Veranstaltungen und Modeaspekte, die den Doom Metal und seine Fans von der allgemeinen Metal-Szene separieren.

Geschichte

Doom Metal weist als Stil, Genre und Kultur eine jahrzehntelange Historie auf. Dabei blieb der Stil in den frühen Jahren eine unbenannte Teilmenge des Hard Rock und Heavy Metal und konnte sich nach ersten Erfolgen, Namensgebung und internationaler Verbreitung in den 1980er-Jahren nur langsam als eigenständiges Genre und autarke Szene etablieren.

Vor- und Frühgeschichte seit den späten 1960er-Jahren

Seit den 1960er-Jahren gab es erste Aktivitäten von Bands, deren Musik sich für den Doom Metal als wegweisend erwies. Die Musik- und Szene-Strömung um den Doom Metal formierte sich aber erst Jahre später. In den 1980er-Jahren wurden rückblickend Interpreten wie Blue Cheer, Iron Butterfly und Arzachel als Vorläufer benannt. Als frühe Vertreter des damals noch unbenannten Genres werden seither Black Widow, Bedemon und Pentagram gewertet.[1]

Musikjournalisten und Genrechronisten wie der britische Garry Sharpe-Young, der amerikanische J. J. Anselmi oder der russische Aleksey Evdokimov heben einheitlich Black Sabbath als zentralen Wendepunkt in der Entstehung des Doom Metal hervor. Die ersten vier Alben der Band gelten als initiale Veröffentlichungen des prototypischen Doom Metal sowie als musikalischer Grundstein des gesamten Genrespektrums. Mit den Alben Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality und Black Sabbath Vol. 4 gestaltete die Band gemäß Sharpe-Young in ihrer Urbesetzung, bestehend aus Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne und Bill Ward von 1970 bis 1972 die wesentlichen Züge des Doom Metal.[2] Anselmi führte aus, dass Black Sabbath „Pionierarbeit im Genre“ leisteten, indem sie eine auf Blues basierende Musik im „Schneckentempo und durch donnernde Verstärker“ schickten.[1] Anfangs als ein Stil wahrgenommen, und als Hard Rock tituliert entstand der Doom Metal in der Ur-Phase des Metal. Während rückblickend Interpreten des gleichen Zeitraums, wie Deep Purple, Led Zeppelin, Alice Cooper, Kiss oder Motörhead als maßgeblich für die Entwicklung von Stilen wie New Wave of British Heavy Metal, Speed Metal, Glam Metal und Power Metal gelten, legte Black Sabbath besonders den Grundstein für den Doom Metal.[3] Als weitere, für den Doom Metal wegweisende Veröffentlichung, nach den ersten vier Alben von Black Sabbath, gelten die von Pentagram zu Beginn der 1970er-Jahre veröffentlichten Singles. Frank „Skip“ Groff, später eine der zentralen Persönlichkeiten der Hardcore-Punk-Szene von Washington, D.C., gründete eigens die Label Boffo Socko Records für die Veröffentlichung Hurricane/Earth Flight und Gemini Records für Under My Thumb/When the Screams Come. In der Zeit von Kritikern kaum beachtet und ohne kommerziellen Erfolg beeinflussten die Singles wichtige Szene-Akteure wie Scott Weinrich, der The Obsessed gründete und später für Saint Vitus sang,[4] oder Lee Dorrian, der Ende der 1980er-Jahre Cathedral gründete und das Label Rise Above Records initiierte.[5]

Als weiterer Meilenstein in der Entwicklung zum Genre wird das Album Death Penalty von Witchfinder General in dem Jahr 1982 betrachtet. „Musikalisch war die Platte deutlich hörbar von Black Sabbath beeinflusst, kombinierte den Sound der Altmeister jedoch mit dem härteren und seinerzeit frischeren Sound der NWoBHM.“ Gelegentlich gilt das Album damit als „Erstes wirkliches Doom-Metal-Album“.[6] Rückblickend wird diese Phase gelegentlich als Proto-Doom beschrieben und die Vertreter des Genres in diesem Zeitraum als Proto-Doom-Bands kategorisiert.[7]

Etablierung als Genre und Szene ab der Mitte der 1980er-Jahre

Den finalen Anstoß zur Werdung eines eigenständigen Genres und einer Szene setzten vier Interpreten in der Mitte der 1980er-Jahre. Musikjournalisten prägten für die Gruppen Trouble, Pentagram und Saint Vitus Bezeichnungen wie die heilige Dreifaltigkeit des amerikanischen Doom Metals oder American Doom Trinity. Mit ihren 1984/1985 erschienenen Debütalben Trouble,[8] Saint Vitus[9] und Pentagram,[10] wird diesen Bands und Alben der Erfolg des Doom Metals und damit einhergehend die Etablierung einer ersten Doom-Metal-Szene im Verlauf der 1980er-Jahre zugesprochen. Allerdings zumeist gemeinsam mit den Anfängen der schwedischen Band Candlemass und deren erste Alben Epicus Doomicus Metallicus und Nightfall.[11]

„Bis Trouble[, Pentagram, Candelmass und Saint Vitus] auftauchten, wurde Black Sabbaths ursprünglicher, träger, heruntergestimmter Heavy-Metal-Klang, nun ja, einfach ‚Heavy Metal‘ genannt und war unter dem überwältigenden Ansturm des Thrash größtenteils in den Mülleimer der Musikgeschichte verbannt worden.“

In den folgenden Jahren konnte Doom Metal kaum Mainstream-Erfolge erzielen, wirkte sich jedoch kontinuierlich auf die Entwicklung des Metals und der Metal-Szene aus. In der Wahrnehmung als Pendant des Speed und Thrash Metal festigte sich die Vorstellung von Doom Metal als Genre. Aufgrund einer oft lose antiautoritären und gegenkulturellen bis linksliberalen Attitüde der Anhänger und der gemeinsamen Nutzung von Auftrittsmöglichkeiten und Labeln stand die kleine, um den Doom Metal existierende Szene kulturell und ökonomisch der Punk–, Hardcore- und Crust-Punk-Szene nahe und begünstigte so nachfolgende kulturelle und musikalische Überschneidungen wie Sludge oder Post-Metal. Innerhalb der Metal-Szene erlangten in den 1980er- und 1990er-Jahren nur relativ wenige Doom-Bands größere Bekanntheit.[9]

Fortlaufende Stilvermengungen in den 1990er-Jahren

In den frühen 1990er-Jahren etablierten sich weitere Independent-Label wie Rise Above Records oder das Berliner Unternehmen Hellhound Records, die sich auf Künstler des Doom Metals spezialisiert hatten und zum Underground-Erfolg des Genres beitrugen.[13] Das, laut Eigenbeschreibung „härteste Label der Welt“, Hellhound Records wurde durch den Verlag bekannter Doom-Bands wie Saint Vitus und The Obsessed populär, prägte jedoch zugleich in den frühen 1990er-Jahren die Wahrnehmung von Interpreten aus dem Bundesstaat Maryland und machte damit regionale Künstler wie Internal Void, Iron Man, Revelation, Wretched und Unorthodox international bekannt.[14] Hyperbolisch schrieb Garry Sharpe-Young über das Label, dass jede Band mit einer dem Bundesstaat zugehörigen Gruppe einen Vertrag von Hellhound bekam. Im Resultat sei eine Reihe Klassiker des Genres über das Label veröffentlicht worden.[13] Über Rise Above Records debütierten indes international anerkannte Interpreten wie Electric Wizard, Penance und Revelation.

Zugleich beeinflusste der Doom Metal ab dem Ende der 1980er- und Beginn der 1990er-Jahre eine Vielzahl neu entstehender Crossover-Stile und Folgeerscheinungen, welche wie Gothic Metal oder Stoner Doom mitunter kommerzielle Erfolge erzielen konnten.[15] Schlüsselrollen dieser anfänglich als Doomcore zusammengefassten Entwicklung nahmen neben Black Flag unkonventionelle Interpreten wie The Melvins, Godflesh und Boris ein. Aus dieser Entwicklung nahm der Doom Metal neben Thrash Metal und Black Metal eine Rolle als Katalysator der Entwicklung der Metal-Szene dieser Zeit wahr. Zur Abgrenzung der neuen Spielformen wurden in dieser Phase auch Begrifflichkeiten für den originären Doom Metal geprägt. Der Einfluss des Doom Metal setzte sich in den 1990er-Jahren in der Entwicklung von unter anderem Grunge, Alternative Metal, Sludge, Stoner Rock und Stoner Doom fort und konnte mit Interpreten wie Soundgarden, The Gathering, Kyuss, Queens of the Stone Age oder Type O Negative in abgewandelter Form Chart- und Mainstream-Erfolge verbuchen.[2] Zugleich bestand der originäre Doom Metal mit Bands wie der deutschen Band Dawn of Winter, Electric Wizard aus Großbritannien, Church of Misery aus Japan, Count Raven aus Schweden oder Spiritus Mortis aus Finnland international fortwährend als Underground-Phänomen weiter.

Breitere Wahrnehmung und Vergemeinschaftungspraktiken nach der Jahrtausendwende

Nach der Jahrtausendwende entstanden mit Doom Shall Rise, den Dutch Doom Days oder dem Malta Doom Metal Fest speziell auf den Doom Metal und seine Subströmungen hin ausgerichtete Festivals, die der kleinen Szeneströmung als Anlaufpunkte dienten.[16] Seither wurden diese ersten Festivals mit dem Roadburn Festival, dem Hammer of Doom und diversen weiteren Veranstaltungen ergänzt. Mit Doom-Metal.com existiert seit den frühen 2000ern neben den Veranstaltungen und den diversen Labeln ein langlebiges Webzine, das sich ausschließlich dem Spektrum des Doom Metal widmet. Fanzines wie das Doom Metal Front trugen ebenfalls zur breiten Vernetzung der Szene bei. Zeitnah zu den ersten Festivals und der Etablierung des Webzines kam es mit Interpreten wie Reverend Bizarre, Witchcraft und Blood Ceremony zu einem Revival des Genres.[15] Insbesondere Reverend Bizarre gilt rückblickend als Initiator des Revivals.[17] Dieses Revival führte zu einer Fülle neuer Interpreten und einer erhöhten Aufmerksamkeit innerhalb der Metal-Szene.[18] Szenemagazine wie das Decibel und das Deaf Forever widmeten sich in den 2000er- und 2010er-Jahren dem Genre mit Specials. Auch erste Sachbücher zum Doom Metal entstanden.

Neben weiteren Hybridisierungen zum Beispiel durch Orthodox und Messa mit Jazz-Variationen, durch Baroness und Oceans of Slumber mit Progressive Rock, durch Exulansis und Blóð mit unterschiedlichen Facetten des Post-Black-Metal oder durch Sinistro mit dem portugiesischen Fado, blieb der originäre Stil mit Gruppen wie The Gates of Slumber, Beelzefuzz und Mandibulla nach der Jahrtausendwende fortwährend beständig. Indes trugen Interpreten wie Pallbearer, Ghost und Lucifer zum Teil massenkompatible Varianten eines auf Doom Metal aufbauenden Stils erneut in den Mainstream.

Stilistische Einordnung

Unter dem Einfluss des Hard- und Psychedelic-Rock und dem gemeinsamen Interessen an Okkultismus, Horrorliteratur und Horrorfilmen, Cannabis sowie psychedelischer Kunst und Außenseitertum weisen viele der dem Genre zugerechneten Interpreten neben der obligatorisch ähnlichen Musik thematische und ästhetische Gemeinsamkeiten auf.

Musik

Durch genretypische Elemente wie der Reduzierung des Tempos und dem stark verzerrten und tief gestimmten Gitarrenspiel hebt sich der Doom Metal von anderen populäreren Metal-Genres ab.[19] Orientiert an den ersten vier Alben von Black Sabbath entstand Doom Metal parallel zum Heavy Metal als düstere und langsame Variante des frühen Hard Rock mit schweren und langsamen Gitarrenriffs.[20] Entsprechend der ikonischen Genre-Vorlage durch die frühen Black Sabbath sind Elemente aus Psychedelic-, Blues- und Hard Rock für den Doom Metal wesentlich.[21] Ein „warmes und breites Klangbild“ mit „erdigen Gitarren“ und klarem Gesang gilt als genretypisch.[22] Virtuosität ist gegenüber Groove und Rhythmusgefühl nachrangig.[23] Das zur Beschreibung des Gesangs und der Musik oft bemühte Bild vom „erdigen Klang“ steht dabei Synonym für ein natürliches und warmes, sowie düsteres, kraftvolles und atmosphärisches Klangbild von überwiegend tiefen Frequenzen. So definierten frühe Interpreten und Vorreiter mit der Verwendung stark verzerrter E-Gitarren, extremer Lautstärke, langsamen Tempi, Moll-Kompositionen und des Tritonus-Mustern die Grundmuster des prototypischen und traditionellen Doom Metal.[7] Der Aufbau der Songs blieb dabei meist in einem klassischen und leicht zugänglichen Strophen-Refrain-Schema der Pop- und Rockmusik bei einem als einfach geltendem 4/4-Takt gehalten.[20]

Doom-Gitarristen nutzten dabei überwiegend Röhrenverstärker, wobei Modelle aus der Entstehungszeit des Genres besonders beliebt sind, da ihr Klang als weich, voll und warm gilt. Bi-Amping, das Koppeln von Verstärkern, sowie die Nutzung von Bassverstärkern ist im Genre zur Verdichtung des Klangs gebräuchlich. In Länge gezogene Sustain, Ausschwingen der klangerzeugenden Gitarrensaiten, werden ebenso im Doom Metal genutzt.[24] Der Gesang wird häufig in stilistischer Anlehnung an Hard- und Bluesrock als einfach gehaltener Klargesang dargebracht. Typische und prägende Vertreter waren dabei Ozzy Osbourne, Scott Weinrich, Eric Wagner, Bobby Liebling (Pentagram) und Scott Reagers (Saint Vitus).[20]

Von dem sonst als aggressiv und energiegeladen geltenden Metal, unterscheidet sich der Doom Metal hinzukommend durch seine vornehmlich schwermütige Stimmung.[19] Über die musikalischen Eigenheiten als Metal-Genre ist Doom Metal atmosphärisch von „Schwere, Dunkelheit, Traurigkeit, Depression und Melancholie“ geprägt. Wodurch das Genre „eine dunkle und grüblerische Atmosphäre“ ausstrahlt, die in dieser Intensität in keinem anderen Genre des Metal liegt.[25]

Inhalt

Trotz der Wahrnehmung als zusammenhängender Stil wurde mit dem Doom Metal kein enges und geschlossenes lyrisches Themenfeld verbunden, wohl aber häufige inhaltliche Gemeinsamkeiten, über die sich vage Kernmotive herleiten lassen. In dem divergenten Themenfundus des Doom Metal werden so häufig Topoi wie melancholische Geschichten, Lebensberichte, speziell Außenseitergeschichten, Drogenerfahrungen, Okkultismus und Horror bemüht.[26] Die Emotionen Hoffnungslosigkeit, Angst und Trauer werden dabei als oft mitschwingende inhaltliche Kernmotive des Genres betrachtet. Der Musikjournalist und Sachbuchautor Jon Wiederhorn führte in einem für Bandcamp verfassten historischen Abriss der Stilentwicklung den Themenfundus des Doom Metal, über die Entwicklung des gesamten Doom-Metal-Spektrums aus.

„Manchmal gibt es Orgeln [z.B. im Funeral Doom], Samples [z.B. im Post-Metal oder Sludge] und musikalisch komplexe Variationen [z.B. der so genannte Progressive Sludge von Baroness und Mastodon]. Solche stilistischen Entwicklungen haben beigetragen, das Genre von einer Generation zur nächsten zu bewahren. Doch auch ohne die musikalische Entwicklung erscheint Doom Metal beständig, denn Angst und Trauer sind universell – und Musiker werden immer davon angezogen, universelle Gefühle von Wut, Hoffnungslosigkeit, Angst und Trauer auszudrücken.“

Ursächlich für die inhaltliche Gewichtung gilt eine Reaktion ausgehend von der Desillusionierung hinsichtlich der Hippie-Szene in der Entstehungsphase des Genres. In Bezug auf spirituelle Einflüsse, Vorstellungen von Gemeinschaft und Frieden fand eine dialektische Abkehr von den Idealen der Hippie-Szene statt. Woraufhin bereits früh Lieder entstanden, die den Konsum und Missbrauch von Drogen behandelten sowie besonders pessimistische Stücke über Krieg und Gewalt.[28]

Auch religiöse Themen werden als potentielle Quelle für Texte und Ideen angesehen. Missionarische oder dogmatische Texte sind dabei kaum gegeben. So sind trotz des thematischen Hangs zum Okkultismus mit Gruppen wie Trouble und Place of Skulls Interpreten mit christlichen Inhalten Teil des Doom-Spektrums. Doch auch die religiösen Texte sind überwiegend persönlich und auf Erfahrungen von Liebe, Schmerz, Trauer, Glaubensverlust und Ähnliches gerichtet.[28]

Verweise auf Horrorliteratur und -filme, Okkultismus und Hexerei sind bereit vielfach Teil der Namensgebung im Doom Metal und werden hinzukommend gestalterisch häufig aufgenommen. Eine besondere Rolle im Horror-Interesse im Doom Metal nehmen Hammer-Filme ebenso wie das Werk von H. P. Lovecraft ein.[29] Sein Werk und der Cthulhu-Mythos gelten als gängiger lyrischer Themenfundus des Genres.[30]

Gestaltung

Namensschriftzüge nehmen, wie im Metal insgesamt, eine bedeutende Rolle in der Vergemeinschaftungspraxis der Kultur um den Doom Metal ein. Dabei ist die Gestaltung solcher Schriftzüge gegenüber anderen Stilen des Metal-Spektrums weniger aufwendig und fußt wie die gesamte Szene auf dem Hard- und Psychedelic-Rock. In den Folgeerscheinungen des traditionellen Doom Metal kann dieses Stereotyp aufgehoben sein. Stilprägend für die schriftbildliche Darstellung der Interpretennamen waren erneut die frühen und ursprünglichen Vertreter des Genres Saint Vitus, Pentagram, Trouble, Candlemass und Black Sabbath. Insbesondere die als ikonisch geltenden Namenszüge von Black Sabbath und Pentagram wurden häufig variierend adaptiert.[31]

Neben den Schriftzügen sind Bezüge zu den lyrischen Schwerpunktthemen weiterführend in der Gestaltung der Tonträger und der Merchandising-Artikel wiederzufinden. Gräber, Pentagramme und Schädelknochen sind ebenso wie positive lyrische und gestalterische Bezüge zum Konsum von Drogen, insbesondere Haschisch, gelegentlich weitere psychotrope Substanzen in Teilbereichen des Doom Metal üblich. Neben psychedelischen Motiven und Anspielungen werden in diesem Komplex häufig direkte Verweise auf Drogen wie stilisierte Hanfblätter, Bongs und Rauch dargestellt.[32] Weiter werden häufig grobkörnige Bilder in „Schwarz-Weiß oder fahlen Grautönen“ mit Abbildungen von „Kreuze[n], Kirchen oder Engel[n] gesenkten Blickes“ genutzt.[29]

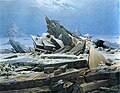

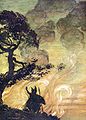

Adaptionen aus der Kunst, insbesondere aus dem Klassizismus, der Romantik, dem Symbolismus und dem Jugendstil, werden im Doom Metal ebenfalls häufig genutzt.[33] Dabei sind Kunstwerke von Arnold Böcklin, Caspar David Friedrich, Gustave Doré oder Francisco de Goya ebenso wie Illustrationen zu John Miltons Paradise Lost, den Geschichten von Edgar Allan Poe oder zur Göttlichen Kömodie von Dante Alighieri üblich.

| Galerie zu einigen Adaptionen aus der Kunst |

|---|

|

Crossover-Stile, Differenzierung und Folgeerscheinungen

Zur Etablierung des Genres trugen bis zum Anfang der 1990er-Jahre die ersten Vermengungen des „Proto-Doom“ oder „Traditional Doom“ bei, die später als Epic Doom, Death Doom und Sludge bekannt wurden. Weitere Kombinationen und Weiterentwicklungen schlossen sich diesen an. In Rezensionen werden Interpreten aus dem Spektrum des Genres häufig ohne Differenzierung der Subspielformen dem Doom Metal zugerechnet. Innerhalb kurzer Zeit nahm die Fülle der auf den Doom Metal zurückzuführenden Musikstile exponentiell zu.

Die seit den 1980er-Jahren entstandenen Folgeerscheinungen des Proto-Doom-Metal kombinierten die Grundzüge des Doom Metal mit Formen des gutturalen Gesangs und Variationen des instrumentalen Spiels aus anderen Spielweisen des Metal sowie aus genrefremden Musikstilen. Dabei blieb auch die Musik dieser Nachfolger und Subgenres in ihrem konzeptionellen Wesen eine düstere und langsame Variante des Metal, die auf die Ursprünge des Genres zurückzuführen ist.[25] Selbst wenn die Spielformen die instrumentalen oder spielerischen Grenzen des Metal überschritten wie im Atmospheric Doom,[34] Drone Doom[35] oder Dark Jazz[36] blieb die konzeptionelle Basis das von Black Sabbath ausgehende Spektrum des Doom Metal.[25]

Proto-Doom, Traditional Doom und Doomcore

Ab der zweiten Hälfte der 1980er erschienen Veröffentlichungen, welche auf Stilideen des Doom Metals zurückgriffen und diese mit Ideen aus dem Extreme Metal und Hardcore Punk kombinierten. Diese Entwicklungen legte den Grundstein für die Entstehung von unterschiedlichen Subgenres des Doom Metal und der zunehmenden begrifflichen Differenzierung im gesamten Doom-Spektrum. Dabei wurden diese Stilhybride anfangs als Doomcore, für neue Varianten, Traditional Doom, für die Interpreten die der Grundform des Genres weiterverfolgten, und Epic Doom für Candlemass und ähnliche Interpreten, voneinander abgegrenzt.[37] In der Phase der Ausdifferenzierung des Doom-Metal-Spektrums wurden Begriffe wie Traditional Doom, für neue Interpreten, oder Proto-Doom, für die Vertreter der ersten Generation, gebräuchlich. Vollends etablieren konnten sich diese Bezeichnungen nicht, so dass der Stil gemeinhin weiter unter der Dachbezeichnung Doom Metal benannt wird. Zur besseren Abgrenzung kommen diese Stilbegriffe jedoch in Fanzines und Webzines zur Anwendung.[38]

Der Terminus Proto-Doom benennt dabei die Phase in der ab dem Ende der 1960er der damals ungewöhnlich langsam, düster und verzerrte Hard Rock entstand. Mit der Verwendung massiv verzerrter E-Gitarren, extremer Lautstärke, langsamen Tempi, Moll-Kompositionen und der Verwendung von Tritonus-Mustern wurden neue und düstere Wege beschritten. Das Gitarrenspiel, das reduzierte Tempo und die tiefe Atmosphäre sind weiterhin Kennzeichen des Traditional Doom.[7] Damit beginnt die Phase des Proto-Doom spätestens mit dem Debüt von Black Sabbath und reicht höchstens bis zu den Debüts der Doom Trinity. Diese gelten seit den 1990er-Jahren als Anfang des Traditional Doom. Dieser hob sich musikalisch nicht vom Proto-Doom ab. Der Begriff beschreibt rückblickend jedoch die Unterscheidung zwischen den Phasen der Genre-Anfänge als Proto-Doom, der kulturellen Etablierung als Traditional Doom und Epic Doom für die Musik von Candlemass und der Phase der zunehmenden Differenzierung als Doomcore und seiner Aufschlüsselung in Substilbegriffe. Allerdings wurden die unter der Bezeichnung Doomcore zusammengefassten Hybride vielfältig und differenzierten sich, überwiegend im Verlauf der 1990er-Jahre, zu eigenen Stilvarianten, woraufhin der Terminus Doomcore seine Bedeutung verlor.[37]

Epic Doom

Die Veröffentlichungen von Candlemass Epicus Doomicus Metallicus und Nightfall sowie die ersten Alben von Solitude Aeturnus Into the Depths of Sorrow und Beyond the Crimson Horizon begründeten den Epic Doom.[37] Als Grundlage und Vorbote galt dabei erneut Black Sabbath, diesmal mit dem 1980 veröffentlichten Album Heaven and Hell. Das Genre behielt das reduzierte Tempo und tiefe Riffing bei, kombinierte diese allerdings mit einer stärkeren Betonung epischer Momente, manchmal durch den Einsatz eines Keyboards, gelegentlich synthetische Orchesterklänge, häufig durch eine präsentere Leadgitarre, klarere Produktion und einen klaren und hohen von Ronnie James Dio und Messiah Marcolin geprägten Gesang.[39]

Post-Metal und Sludge

Noch bevor die Musiker des Metal auf die Idee kamen näherten sich 1984 die Hardcore-Mitbegründer Black Flag mit My War dem Doom Metal an. Eine kulturelle Nähe die von Firmen wie SST Records mit getragen wurde und die unter anderem in den Szenen um Maryland, Palm Desert, Washington, D.C. und New Orleans bedeutsam Früchte trug.[40] The Melvins folgten mit Six Songs und Gluey Porch Treatments der Idee Hardcore Punk mit Doom Metal zu verbinden,[41] Godflesh initiierten mit der EP Godflesh nicht nur mit den vom Doom unabhängigen Industrial Metal, sondern präsentierten hinzukommend einen Vorläufer des Post-Metal.[42]

So bildeten sich aufbauend auf dem Werk von Interpreten wie Black Flag, The Melvins und Godflesh durch die Veröffentlichungen von Neurosis Souls at Zero aus dem Jahr 1992 und EyeHateGod In the Name of Suffering aus dem Jahr 1990 die Substile Post-Metal[43] und Sludge[44] als eigenständige Genre.

Post-Metal ist dabei eine Musik, die sich im reduzierten Tempo einer anhaltenden Dynamik, „von leise zu laut und laut zu leise“ verschrieben hat.[45] Diese Dynamik gilt als eines der wesentlichen Merkmale des Genres und erstreckt sich über Rhythmus, Riffing und Gesang auf annähernd alle Facetten der präsentierten Musik. Die Dynamik beinhaltet den Einsatz von folkloristischen Instrumenten und Rhythmen, die die Dynamik transportieren.[42]

Sludge orientiert sich hingegen im Gitarrenspiel am ursprünglichen Doom Metal von Black Sabbath und der American Doom Trinity, kombiniert diesen jedoch mit einem dem Hardcore Punk entlehnten gutturalen Schrei- oder Brüllgesang und gelegentlichen Tempoausbrüchen, sowie Sampling zu einem „Mahlstrom aus trägen Riffs, gequältem Geschrei und D-Beat-Drumming“.[46]

Gruppen, die sich in der zweiten und dritten Generation auf den Sludge beriefen und dessen Anteile am Doom Metal mit Progressive Rock kombinierten, wurden als Progressive Sludge tituliert. Insbesondere Interpreten aus dem US-Bundesstaat Georgia wie Mastodon, Baroness und Kylesa wurden mit dem Titel bedacht.[47] Die Musik wird als besonders „dynamisch und mitreißend“ wahrgenommen. Technische Instrumentalpassagen werden dabei mit Groove und dem Riffing des Doom Metal kombiniert.[48]

Unbemannt gestaltete sich die Kombinationen des Doom Metal mit Progressive Rock durch Bands wie Oceans of Slumber[49] oder den Veröffentlichungen von Giant Squid seit dem Album The Ichthyologist im Jahr 2009.[50] Auch die Gruppe Sinistro verband einen modernen und progressiv klingenden Doom Metal mit dem portugiesischen Fado.[51]

Death Doom

Dream Death wiesen 1987 mit ihrem Album Journey into Misery erste Fingerzeige auf den Death Doom. Analogien zum Ursprung des Death Doom, einer Verlangsamung des Death Metal, waren ebenso in Stücken von Morbid Angel zu finden.[52] Ein Genre, das in den Jahren 1990 bis 1992 mit Veröffentlichungen vom Bands wie Disembowelment, Cathedral, Asphyx, Winter und Paradise Lost konkreter Form annahm.[53]

Im Death Doom vermengten die Interpreten das Riffing von Candlemass und Black Sabbath mit der Aggressivität und dem Growling des Death Metal. Einige der frühen Vertreter spielten dabei primär einen verlangsamten Death Metal.[54]

Atmospheric Doom, Gothic Metal und Funeral Doom

Aus dem Death Doom wuchsen in kurzer Zeit die vom Post-Industrial und Dark Wave beeinflussten Stile Funeral Doom, der 1994 mit Stream from the Heavens von Thergothon Form annahm, und Gothic Metal, der bereits 1991 über Paradise Losts Album Gothic definiert wurde.[55]

Die musikalische Grundidee des Death Doom, eines verlangsamten Death Metal entwickelte sich weiter. Im Gothic Metal griffen, zum Teil die gleichen Interpreten, die den Death Doom initiierten, Elemente der Neoklassik, wie Geigenspiel und hellen Frauengesang auf.[56] Als zentrale Veröffentlichungen gelten zwischen 1991 und 1993 erschienene Alben und EPs von Paradise Lost, My Dying Bride und Anathema, die als „Big Three of British Doom“ oder „Peaceville Three“ eine populäre Phase des modernen Doom Metal mit bestimmten, sowie der schwedischen Gruppe Tiamat.[17]

Funeral Doom wird als ein Crossover-Stil, der Elemente des Death Doom mit Dark Ambient kombiniert wahrgenommen. Unter der Hinzunahme von sakralen Elementen wie dem Spiel einer Orgel, wird Dynamik meist ausgespart. Besonders tief gestimmte Gitarren und kaum mehr erkennbarer gegrowlter Gesang gelten als Radikalisierung des Death Doom.[54] Die Kombination mit den synthetischen Klangflächen des Ambient oder Dark Ambient unterstützt die angestrebte Atmosphäre. „Trotz dieser Einschränkungen gibt es eine breite klangliche Vielfalt, die von kompromissloser Rohheit bis hin zu atmosphärischen oder sogar majestätischen Ansätzen reicht.“[57]

Parallel zur Entstehung von Gothic Metal und Funeral Doom entstand mit Atmospheric Doom ein Musikstil der das Gitarrenspiel des Death Doom und seiner Folgeerscheinungen mit weitreichenden Facetten der Neoklassik verband. Interpreten wie Fallen, Omit oder Lethian Dreams nutzen klaren oft ätherisch oder sakral anmutendem Gesang und ausladende ätherische, mittelalterlich oder folkloristisch anmutende Klangflächen. Die Musik mancher Interpreten weist kaum mehr Bezug zum Metal auf. Als wegweisend für diese Spielform erwiesen sich insbesondere 1993 und 1994 The 3rd and the Mortal. Dabei wird der Terminus Atmospheric Doom uneinheitlich genutzt und umfasst ein breites Spektrum, das sich vielfach mit angrenzenden Stilen überschneidet.[34]

Grunge und Stoner Doom

Zeitnah vermengten in Seattle Bands wie Green River und Soundgarden Doom Metal und Hardcore zu einem eigenständigen, als Grunge bekannten Genre, welches über die inhärente Entwicklung und die nicht auf Doom Metal fixierte Stilausprägung, nicht zu den engen Subgenres des Stils gehört. Auch im Großraum Kalifornien war der Einfluss von The Melvins prägend und führte Interpreten wie Sleep, OM und Earth zwischen 1991 und 1993 zu einer eigenen psychedelisch angelegten Spielweise des Doom Metal, dem Stoner Doom.[58] Dieser liegt oft nahe beim originären Doom Metal, weist dabei allerdings „vermehrt psychedelische Elemente auf.“[59] Flanger-, Fuzz- sowie Wah-Wah-Effekte in langen hypnotischen Songpassagen werden mit einprägsamen Rhythmusstrukturen und einem basslastigen Klang gepaart.[59]

Stoner Rock und Drone Doom

Aus dem Stoner Doom entstand nicht nur die populäre und erfolgreiche Spielweise des sich zunehmend vom Doom Metal emanzipiertem Stoner Rock. Mit Earth 2 von Earth entwickelte sich ebenso das, mit durch die The-Melvins-Veröffentlichungen Joe Preston und Lysol angeregte und von der Minimal Music beeinflusste extrem-Doom-Genre, Drone Doom das mit Sunn O))) einen Feuilleton-populären Interpreten hervorbrachte.[60] Songstrukturen des Rock- und Metal-Spektrums sind im Drone Doom häufig obsolet. Zentral im Genre steht der Klang und die physische Erfahrung des gestreckten verzerrten Gitarrenklangs. „Rhythmus, Riffs und Melodieläufe“ werden dazu im Drone Doom zunehmend „aufgelöst und sind nahezu non-existent.“[35]

Black Doom, Dark Metal und Depressive Black Metal

In Europa entwickelte sich zu Beginn der 1990er-Jahre, neben dem britisch geprägtem Gothic Metal, der Black Doom von Bands wie Unholy und Barathrum. Dieser entstand im Zuge der zweiten Welle des Black Metals aus der Verlangsamung des bekannten skandinavischen Stils.[61] Ähnlich dem Death Doom ist Black Doom somit ein Stil der Verlangsamung seines Vorläufer, inklusive des radikalen und oft rohen Klangs der Musik mit Tremoloriffing, Blastbeat und krächzendem Schreigesang. Bis hin zu gequälten und weinenden Schreien. Als gewichtiger Einfluss auf frühe Vertreter gilt dabei Celtic Frost/Hellhammer.[54]

Als analoge Entwicklung, deren Bezeichnung ein heterogenes Spektrum umreißt, werden der Dark Metal und dessen Folgeerscheinungen der Depressive Black Metal, ausgehend von Bethlehem, Deinonychus und Katatonia, als Bindeglied zwischen Black Doom und Gothic Metal beurteilt. Die Grund-Einflüsse seien ähnlich, mitunter wird Dark Metal als fortlaufende Entwicklung aus dem Black Metal und Gothic Metal betrachtet, ohne dem satanistische Überbau des Black Metal zu folgen. Im Ergebnis stünde eine „düster oder selbstmörderisch klingende“ Musik, die Doom Metal mit Black Metal zu einem Stil aus Schreigesang und schnellere Passagen mit der Musik des Death- beziehungsweise Black Doom kombiniert. Trotz solcher Einordnungen beschreibt der Begriff ein heterogenes Spektrum, wodurch Dark Metal sich nicht in seiner Gesamtheit dem Doom Metal unterordnen lässt.[28]

Dark Jazz und Jazz-Hybride

Mitunter auf den extremen Spielformen des Doom Metal aufbauend, entstand in Europa vornehmlich von Bohren & der Club of Gore – die Mitte der 1990er-Jahre ihr Debütalbum Gore Motel veröffentlichten – der Ambient- beziehungsweise Lounge-Stil Dark Jazz. Der Stil nahm mit Veröffentlichungen von weiteren Gruppen die in den frühen 2000er-Jahren debütierenden Form an. Dazu zählten Bands wie The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, The Mount Fuji Doomjazz Corporation und Dale Cooper Quartet & the Dictaphones. Dark Jazz gilt als Musikstil der auf ein Metal-Instrumentarium weitestgehend verzichtet und typische Jazz-Klänge von Piano, Bass, Saxophon und Schlagzeug mit dem düster schwerem Klang des Doom Metal, surrealer Atmosphäre und Ambient verbindet.[36]

Darüber hinaus fanden weitere Kombinationen mit dem Spektrum des Jazz statt. Das Bandprojekt Trevor Dunn’s Trio-Convulsant spielt einen von The Melvins beeinflussten Free Jazz.[62] Die Musik der aus dem Post-Metal-Umfeld stammenden Band Ehnahre wurde als düstere freie Improvisation besprochen.[63] Orthodox beriefen sich mit ihrem von Jazz durchzogenem Traditional Doom besonders auf John Coltrane.[63] Messa nahm indes Elemente des Dark Jazz auf.[64] Eine gemeinsame Ausrichtung weisen diese Gruppen nicht aus. Ein Genrebegriff für solche Verbindungen von Jazz und Doom Metal existiert ebenfalls nicht.

Kultur

Die sich ab der Mitte der 1980er-Jahre ausgestaltende Kultur um den Doom Metal blieb vornehmlich eine Teilströmung der Metal-Szene, nutzte wenn möglich deren Vergemeinschaftungsorte sowie Medien und unterschied sich für Außenstehende kaum erkennbar von dieser in modischen Belangen.

Szeneleben

Als zentrale Anlaufstellen der Vergemeinschaftung der Doom-Metal-Szene gelten auf das Spektrum des Doom Metal spezialisierte Konzerte und Festivals, in welchen sich die Doom-Metal-Anhängerschaft separat von der übergeordneten Metal-Szene treffen kann. Da Doom Metal als „äußerst kleine, aber umso verschworenere Gemeinschaft“ gilt, sind die meisten Veranstaltungen klein und aus dem Kreis der Anhänger gestaltet.[29] Veranstaltungen dienen neben dem Erleben von Musik dem Knüpfen von Kontakten, dem Kauf neuer Musik und Merchandise-Artikel sowie dem Kennenlernen neuer Interpreten. Besonders populär hierzu war das Festival Doom Shall Rise. Weitere, mit der Szene assoziierte europäische Veranstaltungen sind die Dutch Doom Days, das Hammer of Doom und das Festival Stoned From the Underground. Durch die geringe Größe des Genres und der Szene behalten viele Veranstaltungen eine „familiäre Atmosphäre“ und bieten bei geringen Eintrittspreisen oft mehrstündige Konzerterlebnisse mit mehreren Interpreten.[65]

Unterschiede zum Metal liegen in den präferierten Musikgruppen und damit in den schriftbildlichen Verweisen auf die eigenen musikalischen Vorlieben. Zugleich zeichnet sich die Doom-Metal-Szene durch einen ausgeprägten Do-it-yourself-Aktivismus aus, der Parallelen zur Punk-Szene besitzt. „Produkte wie Album-Cover, Poster, Flyer und Merchandise entstehen in Eigenregie mit Hilfe von Siebdruck und vergleichbaren Techniken.“[65] Auch viele Unternehmen und Organisationen wie Konzert- und Festivalveranstalter, Label und Promotions-Agenturen, die sich dem Doom-Metal-Spektrum widmen, entstanden innerhalb der Szene.[65]

Erscheinungsbild

Wie in der gesamten Metal-Szene ist die schriftbildliche Darstellung individuell präferierter Musik in Form von Kutten oder Band-Shirts vorherrschend.[66] Da solche Kleidungsstücke nicht von der gesamten Szene getragen werden, gelten sie neben langen Haaren als wesentliche Szene-Stereotype.[28] Neben dem üblichen Auftreten der Metal-Szene, behielt die Doom-Metal-Strömung gelegentlich Aspekte der Hippie-Kultur bei, wie von manchen Anhängern getragene Schlaghosen und Backenbärte.[67] Während die Kutten der Metal- und Rockerszene entlehnt sind, sind die lang getragenen Haare aus der Hippie-Kultur verblieben.[68] Leder und Jeans sind damit im Doom Metal wie in der klassischen Metal-Szene typisch, entsprechend dominieren die Farben Schwarz und Blau den Kleidungsstil.[69] Schmuck wird in Form von Silberringen oder Anhängern getragen.[31]

„Einen Kleiderkodex gibt es nicht. Stattdessen galten bis in die Neunziger lange Haare als selbstverständlich. Obwohl sich im neuen Jahrtausend vermehrt rasierte Köpfe und umso längere Bärte ausmachen lassen, sind Doom-Konzerte nach wie vor die mit den meisten Langhaarigen. Das Textil ist gewöhnlich schwarz. […] Man trägt Drillich, aber auch Denim oder Glockenhosen, und in der Regel schweres Schuhwerk. Außer Kreuzen, Pentagrammen, Eisernen Kreuzen, Thorshämmern, Totenköpfen und individuellen Talismanen ist der bei Metalheads beliebte Schmuck eher Nebensache, genauso wie Tätowierungen und Tarnschminke. Akteure und Sympathisanten haben außerdem das Gleiche an.“

Literatur

- J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, Los Angeles 2020, ISBN 978-1-64428-064-5 (englisch).

- Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum. Cult Never Dies, London 2017, ISBN 978-0-9933077-6-8 (englisch).

- Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum II. Cult Never Dies, London 2021, ISBN 978-1-915148-03-2 (englisch).

- Garry Sharpe-Young: A-Z of Doom, Goth & Stoner Metal (= Rockdetector). Cherry Red Books, London 2003, ISBN 978-1-901447-14-9 (englisch).

Weblinks

- www.doom-metal.com: Doom-Metal.com, eine auf das Genre und seine Subgenres ausgerichtete Website.

Einzelnachweise

- ↑ a b J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 17 (englisch).

- ↑ a b Garry Sharpe-Young: A-Z of Doom, Goth & Stoner Metal. Rockdetector, 2003, ISBN 978-1-901447-14-9, S. I bis III (englisch).

- ↑ Ian Christe: Sound of the Beast. The Complete Headbanging History of Heavy Metal. HarperEntertainment, New York 2003, ISBN 0-380-81127-8, S. 2 (englisch).

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 54 (englisch).

- ↑ Garry Sharpe-Young: A-Z of Doom, Goth & Stoner Metal. Rockdetector, 2003, ISBN 978-1-901447-14-9, S. 319 (englisch).

- ↑ Andreas Stappert: Die Geschichte des Doom. In: Deaf Forever. November 2014, S. 14 bis 19, hier S. 15.

- ↑ a b c Proto-Doom. Doom-Metal.com, archiviert vom am 18. Mai 2021; abgerufen am 15. Januar 2022.

- ↑ Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum. Cult Never Dies, London 2017, ISBN 978-0-9933077-6-8, Trouble, S. 244 f. (englisch).

- ↑ a b Ian Christe: Sound of the Beast. The Complete Headbanging History of Heavy Metal. HarperCollins, New York 2003, ISBN 0-380-81127-8, S. 345 f.

- ↑ Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum. Cult Never Dies, London 2017, ISBN 978-0-9933077-6-8, S. 182 f. (englisch).

- ↑ Götz Kühnemund: Candlemass: Nightfall. In: Deaf Forever. November 2014, S. 21.

- ↑ Robert Pasbani: Throwback Thursday: Know Your Doom Metal Roots with TROUBLE’s Psalm 9. Metal Injection, 4. April 2013, archiviert vom am 27. August 2016; abgerufen am 5. Januar 2022: „Until Trouble and their like came along, Black Sabbath’s original, slothful, down-tuned template for heavy metal was simply called, well, ‘heavy metal,’ and had been largely relegated to the dustbin of music history amid the conquering onslaught of thrash.“

- ↑ a b Garry Sharpe-Young: A-Z of Doom, Goth & Stoner Metal. Rockdetector, 2003, ISBN 978-1-901447-14-9, S. II (englisch).

- ↑ Jakob Kranz: Kreuzberger Nächte sind lang:Hrllhound. In: Rock Hard. Mai 2013, S. 42 bis 44.

- ↑ a b Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 186 f. (englisch).

- ↑ Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum. Cult Never Dies, London 2017, ISBN 978-0-9933077-6-8, S. 11 (englisch).

- ↑ a b Nick Ruskell: The Story of Doom Metal in 29 Songs. Kerrang, 10. Dezember 2020, archiviert vom am 3. Dezember 2021; abgerufen am 16. Januar 2022.

- ↑ Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 192 f. (englisch).

- ↑ a b DOOM SHALL RISE 3: Das 70er/Classic-Doom-Special. Vampster, abgerufen am 7. April 2014.

- ↑ a b c Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 180 (englisch).

- ↑ Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 9 ff.

- ↑ Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 19.

- ↑ Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 16.

- ↑ Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 15.

- ↑ a b c What is Doom-metal? Doom-Metal.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. Dezember 2007; abgerufen am 4. Januar 2022 (englisch).

- ↑ M. Voland: Doom Metal. Heiliger Vitus, 1. November 2020, archiviert vom am 14. April 2021; abgerufen am 8. Januar 2022. Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 180 ff. und 185 ff. (englisch).

- ↑ Jon Wiederhorn: Doom Metal: A Brief Timeline. Bandcamp, 2. Februar 2017, abgerufen am 4. Januar 2022: „Sometimes there are organs, samples, and variations in musical complexity. These sonic shifts are what have helped sustain the genre from one generation to the next. But even without the musical modifications, doom is forever because dread and grief are universal—and musicians will always be drawn to express universal feelings of anger, hopelessness, fear, and sadness.“

- ↑ a b c d Frequently Asked Questions. Doom-Metal.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 25. März 2010; abgerufen am 6. Januar 2022 (englisch).

- ↑ a b c d M. Voland: Doom Metal. Heiliger Vitus, 1. November 2020, archiviert vom am 14. April 2021; abgerufen am 8. Januar 2022.

- ↑ Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum. Cult Never Dies, London 2017, ISBN 978-0-9933077-6-8, S. 286–294 (englisch).

- ↑ a b Bettina Roccor: Heavy Metal. Die Bands. Die Fans. Die Gegner. C. H. Beck, München 1998, ISBN 978-3-406-42073-3, S. 133. Bettina Roccor: Heavy Metal – Kunst, Kommerz, Ketzerei. Iron Pages, Regensburg 1998, ISBN 3-931624-07-2, S. 221.

- ↑ Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 22 f.

- ↑ Arne Eber: Ästhetik des Doom.

- ↑ a b Atmospheric Doom. Doom-Metal.com, archiviert vom am 18. Mai 2021; abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ a b Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 31.

- ↑ a b Dietmar Elflein: Slow it Down. Anmerkungen zu einer Ästhetik der Verlangsamung nicht nur im Heavy Metal. In: Jan Röhnert (Hrsg.): Technische Beschleunigung – Ästhetische Verlangsamung? Mobile Inszenierung in Literatur, Film, Musik, Alltag und Politik. Böhlau Verlag, Berlin/Braunschweig, ISBN 978-3-412-50150-1, S. 37 bis 48, hier S. 39.Redaktion: Bohren und der Club of Gore. Artikelmagazin, archiviert vom am 8. August 2020; abgerufen am 7. Januar 2020.

- ↑ a b c Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 185 ff. (englisch).

- ↑ Traditional Doom. Doom-Metal.com, archiviert vom am 6. November 2021; abgerufen am 4. Januar 2022.

- ↑ Fierce: DOOM SHALL RISE: Das Epic-/Power-Doom-Special. Vampster, archiviert vom am 30. November 2020; abgerufen am 6. Januar 2022.

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 156 (englisch).

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 157 ff. (englisch).

- ↑ a b J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 253 ff. (englisch).

- ↑ Lars Brinkmann: Year of No Light – Nord. Spex, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. April 2014; abgerufen am 26. April 2014.

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 161 ff. (englisch).

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 330 (englisch).

- ↑ Christian Wenig: Das Ding aus dem Sumpf. In: Visions. April 2021, S. 42 bis 53, hier S. 42.

- ↑ Dennis Plauk: Der neue Metal. In: Visions. April 2010, S. 20 ff.

- ↑ Simon Handmaker: Starter Kit: Progressive Sludge. Heavy Blog is Heavy, abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ Oceans of Slumber: The Banished Heart. Rock Hard, archiviert vom am 7. Januar 2022; abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ Giant Squids The Ichthyologist: mmmm … Metal-Calamari. MetalSucks.net, archiviert vom am 4. März 2016; abgerufen am 9. Januar 2022.

- ↑ DORIAN GORR: Sinistro: Semente. Metal Hammer, abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ Jon Rosenthal: No Such Thing As Nothing: Esoteric on 25 Years of “Esoteric Emotions – The Death Of Ignorance”. Invisible Oranges, 16. Januar 2018, archiviert vom am 17. Januar 2021; abgerufen am 21. Oktober 2021.

- ↑ Doomster: DOOM SHALL RISE - Das Doomcore/Sludge und Death-/Funeral-Doom Special. Vampster, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 11. März 2014; abgerufen am 13. Januar 2022. Nick Ruskell: The Story of Doom Metal in 29 Songs. Kerrang, 10. Dezember 2020, archiviert vom am 3. Dezember 2021; abgerufen am 16. Januar 2022.

- ↑ a b c Aleksey Evdokimov: Doom Metal Lexicanum II. Cult Never Dies, London 2021, ISBN 978-1-915148-03-2, S. 8 (englisch).

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 99 bis 149 (englisch).

- ↑ Wolf Röben: History. In: Sonic Seducer (Hrsg.): Starfacts. 15 Jahre Gothic Metal. Nr. 6. T.Vogel Musikzeitschriftenverlag, Oberhausen 2005, S. 4 ff.

- ↑ Funeral Doom. Doom-Metal.com, archiviert vom am 9. Dezember 2021; abgerufen am 6. Januar 2022.

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 128 ff. (englisch).

- ↑ a b Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 22.

- ↑ J. J. Anselmi: Doomed to Fail. The Incredibly Loud History of Doom, Sludge, and Post-metal. Rare Bird Books, 2020, ISBN 978-1-64428-064-5, S. 289 bis 299 (englisch).

- ↑ Thorsten Zahn & Petra Schurer: Emotionen in Zeitlupe. Rolling Stone, archiviert vom am 12. November 2014; abgerufen am 4. Januar 2022.

- ↑ Trevor Dunn: Trevor Dunn’s Trio-Convulsant: Debutantes & Centipedes. Trevor Dunn, archiviert vom am 7. Januar 2022; abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ a b Lars Gotrich: Excuse me Sir, you have some Jazz in your Metal. NPR Jazz, archiviert vom am 4. April 2012; abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ Messa. Doom-Metal.com, archiviert vom am 4. Januar 2022; abgerufen am 7. Januar 2022.

- ↑ a b c Arne Eber: Ästhetik des Doom. Hrsg.: ResettWorld. S. 35.

- ↑ Sebastian Berndt: Gott haßt die Jünger der Lüge. Ein Versuch über Metal und Christentum: Metal als gesellschaftliches Zeitphänomen mit ethischen und religiösen Implikationen. tredition, Hamburg 2012, ISBN 978-3-8472-7090-4, S. 73.

- ↑ Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 180 ff. (englisch).

- ↑ Axl Rosenberg, Christopher Krovatin: Hellraisers. A Complete Visual History of Heavy Metal Mayhem. Race Point Publishing, New York 2017, ISBN 978-1-63106-430-2, S. 95 f. (englisch).

- ↑ Roland Hesse: Metal – Musik, Szene und Lebenseinstellung. Herbert Utz (Literareon), München 2013, ISBN 978-3-8316-1711-1, Metal aus und in anderen Ländern, S. 72.