Genter Altar

Der Genter Altar ist ein Flügelalter in der Genter St. Bavo-Kirche. Er wurde von Jan van Eyck und Hubert van Eyck (?) gemalt. Die lange als recht sicher angenommene Mitwirkung des Bruders Hubert van Eyck, die auf einer später zugefügten Inschrift auf dem Altarbild beruht, wird inzwischen von der neusten Forschung verworfen. Stifter des Bildes waren der Genter Kaufmann Jodocus Vijd und seine Frau Elisabeth Borluut.

- Maße: in geschlossenem Zustand (ohne Rahmen): 375 x 260 cm

- Maße in geöffnetem Zustand (ohne Rahmen): 375 x 520 cm

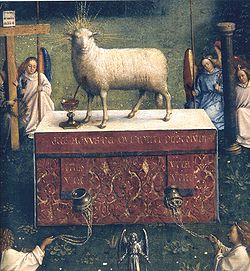

Thema des Altars, um das alle Bilder kreisen, ist die Anbetung des Gotteslamm - die Schlusszene der Apokalypse des Johannes, nämlich der Einzug der Auserwählten nach dem Jüngsten Gericht in das Neue Jerusalem.

Das Lamm ist eines der ältesten Symbole für Christus. Das Symbol selbst ist außerordentlich vielschichtig und fruchtbar für vielfältige Assoziationen. Zunächst war das Lamm ein Opfertier im jüdischen Kult (Exodus, 12; ) ( s. auch Pessachfest) und Worte des Propheten Jesaja über das Lamm, das sich willig zur Schlachtbank führen lässt (Jes 16,1), wurden traditionell in der Theologie auf Jesu Gang nach Golgotha bezogen. Der letzte der großen Propheten, Johannes der Täufer, nennt Jesus ... das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. (Joh 1,29.) In der Apokalypse des Johannes kommt der Begriff mindestens 30 mal vor. Das Agnus Dei, ein fester Teil der katholischen lateinischen Messe, verweist ebenfalls auf diese Vorstellung.

Schließlich schwingt noch die Vorstellung von Jesus als dem Guten Hirten mit, der oft mit dem Lamm auf der Schulter dargestellt wird und ein vertrautes und ein häufiges Motiv vor allem in der frühchristlichen Kunst ist.

Die Alltagsseite

Die Innenseite des Altars wurde nur an den hohen christlichen Festen gezeigt: an Weihnachten, Ostern und an Allerheiligen. An den übrigen Tagen blieben die Flügel geschlossen.

Die geschlossene Seite ist in drei Zonen aufgebaut. Die untere Zone zeigt in vier Nischen mit Rundbogenarkaden rechts und links die beiden knienden Stifter. Auffallend ist ihre Porträtgenauigkeit und eine sorgfältige Darstellung der Stofflichkeit ihrer Gewänder.

In den mittleren beiden Nischen, den Stiftern zugewendet, stehen die beiden Johannes, von van Eyck in Grisaille als Skulpturen auf polygonalen Sockeln mit Namensinschriften ausgeführt. Der Täufer ist an seinen üblichen Attributen zu erkennen, dem Untergewand aus Fell und dem Lamm, auf das er mit dem Zeigefinger der rechten Hand zeigt. Der Evangelist trägt in der Hand den Schlangenkelch, der auf eine Legende anspielt, in der Schlangen dem Johannes angezeigt haben, dass der ihm gereichte Wein vergiftet war. Johannes der Täufer ist der Stadtpatron von Gent und war der Vorgänger des Heiligen Bavo als Patron der Kirche. Johannes der Evangelist ist der Autor der Apokalypse, auf die sich ja das ganze Bild bezieht.

Die mittlere Zone ist eine Verkündigungsszene. Die vier Tafeln zeigen durchgehend einen niedrigen Innenraum, aus dem ein Biforienfenster den Blick in eine flämische Stadt öffnet. Die schmale Wandnische, die durch ein Dreipassfenster erhellt wird, ist eine Waschvorrichtung mit einer spiegelblanken Schale, einer kunstvollen glänzenden Wasserkanne und einem weißen Handtuch, Gegenstände, die nicht zuletzt wegen ihrer auffallend zentralen Position, als marianische Symbole zu deuten sind. In der linken Tafel ist der Verkündigungsengel dargestellt, auf der entsprechenden gegenüberliegenden Tafel eine kniende Maria, die an ihrem Betpult überrascht worden ist und sich jetzt dem Engel zuwendet. Über ihrem Kopf schwebt die Taube des Heiligen Geistes. Die Antwort auf den Ave-Gruß des Engels steht auf dem Kopf, so als sollte der Prophet, der sich aus darüberliegenden Lünette vorbeugt, sie besser verstehen können – wodurch der Maler beiläufig eine räumliche und geistige Verbindung zwischen mittlerer und oberer Zone unterstreicht.

Die obere Zone wird durch die Rundbogenabschlüsse der unteren Tafeln gebildet. In den Lünetten rechts und links sind die Propheten Sacharja und Micha und dazwischen die Eriträische und die Cumerische Sibylle dargestellt. Die beiden Sibyllen sind farbenprächtig gekleidet, die eine in ein orientalisches Phantasiekostüm, die cumerische trägt ein Kleid nach der Mode der Isabella von Portugal, der vierten Frau des Burgunders Philipps des Guten, so wie sie van Eyck auf einem inzwischen verschollenen Porträt gemalt hatte.

Alle vier sind mit Spruchbändern ihrer jeweiligen Prophezeiungen versehen.

Die Inschrift

Auf dem unteren Rahmen der Flügelaussenseiten hat man bei einer Reinigung des Bildes im 19. Jahrhundert folgende, zum Teil dann wegen Unleserlichkeit ergänzte Inschrift in lateinischer Sprache entdeckt, aus der die Annahme einer gemeinsame Urheberschaft der Brüder Jan und Hubert beruht:

- PICTOR HUBERTUS EEYCK. MAIOR QUO NEMO REPERTUS

- INCEPIT. PONDUS. QUE JOHANNES ARTE SECUNDUS

- (FRATER) PERFECIT. JUDOCI VIJD PRECE FRETUS

- VERSV SEXTA MAI. VOS COLLOCAT ACTA TVERI

- Übersetzt: Maler Hubert van Eyck, einen größeren gab es nicht, hat dies Werk begonnen und sein Bruder Johannes, der zweite in dieser Kunst, hat im Auftrag von Jodocus Vijd die schwere Aufgabe vollendet. Durch diese Verse vertraut er Eurer Obhut das an, was am 6. Mai entstand.

Aus den Buchstaben des letzten Satzes, die gleichzeitig römische Ziffern sind und in roter Farbe geschrieben waren, haben Kunsthistoriker die Jahreszahl 1432 entschlüsselt. Allerdings hat man in Röntgenaufnahmen von 1950, die bei einer weiteren Untersuchung von 1979 bestätigt worden sind, entdeckt, dass die Inschrift erst nachträglich zugefügt worden ist.

Die Festtagsseite

Mit geöffneten Flügeln zeigt der Altar seine Festtagsseite. Sie ist unterteilt in zwei Zonen. Der das Bild beherrschende obere Mittelteil zeigt den Jesus oder den Pantokrator, den thronenden Weltenherrscher, sowie Maria und Johannes den Täufer. Auf den Seitenflügeln wird die Gruppe jeweils von musizierenden Engeln und von Adam und Eva begleitet.

Der untere Teil zeigt auf fünf Teilen, die durch eine einheitliche Landschaft miteinander verbunden sind, die Auserwählten, die um das Lamm versammelt sind, um es anzubeten.

Die Deesis

Die Dreiergruppe, bestehend aus Maria, dem Pantokrator und Johannes dem Evangelisten, eine sogenannte Deesis in der byzantinischen Kunst, gehört traditionell zur Darstellung des Jüngsten Gerichts. Maria und Johannes haben hier die Funktion von Bittstellern oder Vermittlern. Van Eyck weicht in einigen Punkten von der Bildtradition ab. So ist Maria sitzend, vertieft in ein Buch, dargestellt, wie es in einer Verkündigungsszene üblich ist, und sie trägt eine Krone die mit den Mariensymbolen Rose, Maiglöcken und Lilie geschmückt ist. Johannes der Täufer trägt zwar das härene Untergewand des Täufers, allerdings unter dem grünen Mantel des Evangelisten und er hat dessen Attribut, das Evangelienbuch, anstatt des üblichen Lamms.

Der Weltenrichter ist ganz in Rot gekleidet. Untergewand und Mantel sind mit kostbaren goldenen mit Perlen bestickten Bordüren besetzt, auf denen zu lesen ist: REX REGUM ET DOMINUS DOMINANTUM (König der Könige und Herr der Herren), auf dem Kopf trägt er eine kostbare, mit Edelsteinen geschmückte Tiara. In der Apokalypse heißt es entsprechend :

- Auf dem Haupt trug er viele Diademe; und auf ihm stand eine Name, den nur er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt „Das Wort Gottes“... Auf seinem Gewand ...trägt er den Namen „König der Könige und Herr der Herren“. (19,12-16).

Der Thron ist bedeckt mit einem Teppich, dessen Muster – der Pelikan, der seine Jungen mit dem eigenen Blut nährt – zu lesen ist als ein Symbol für Christus, der sein Blut für das Heil der Welt aufgeopfert hat. Die dominierende Figur des Bildes ist also nicht eindeutig dargestellt, da er sowohl die bildlichen Züge „Gott Vaters“ als auch Christi trägt. Zudem bildet er, zusammen mit der Taube als Symbol des Heiligen Geistes und dem Lamm als Verkörperung Jesu ("Gottes Sohn") ein Abbild der Dreifaltigkeit. Zu seinen Füßen liegt eine kostbare Krone, zusammen mit seinem Zepter, Zeichen seiner Königswürde und vielleicht auch eine Anspielung auf die der weltlichen Macht übergeordnete geistliche Macht.

Die Engel

Auf der rechten und linken Seite der Deeisgruppe steht jeweils ein musizierender Engelchor. Sie sind gekleidet in kostbare Brokatgewänder und tragen Diademe, die mit Perlen, Juwelen oder einem Kreuz geschmückt sind. Van Eyck hat die jugendlichen Engel ohne Flügel gemalt, eines der frühen Beispiele flügelloser Engel in der Kunstgeschichte.

Die linke Gruppe ist um ein gotisches Pult versammelt, das einem in den damaligen Kirchen verwendeten Kantorenpult entspricht. Die rechte Gruppe bildet ein Trio aus Orgelspieler, Harfenist und Violaspieler, hinter dem sich eine kleine Sängergruppe aufgestellt hat.

Die grünlichen Fliesen des Fußbodens tragen Prägemuster von Blättern, Blumen und Christusmonogrammen wie das IHS und das Alpha und Omega (Α und Ω) der Apokalpyse.

Adam und Eva

Mit den – überlebensgroßen - nackten Figuren von Adam und Eva wird an den menschlichen Sündenfall und die Vertreibung aus dem Garten Eden erinnert. Eva hält in der Hand den Apfel vom Baum der Erkenntnis und beide bedecken ihre Scham mit Feigenblättern, van Eyck stellt sie also nach dem Sündenfall dar. Die auf einem Altarbild ungewöhnliche Darstellung trägt ihren Sinn darin, dass in diesem Bild, das den Opfertod Christi verherrlicht, auch die Ursache, warum der Opfertod überhaupt notwendig geworden ist, gezeigt wird.

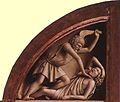

Die halben Lünetten oberhalb der Figurennischen zeigen Episoden aus der Genesis: Abel und Kain opfern Gott ihre Gaben, aber nur das Lamm Abels ist Gott wohlgefällig, und auf der anderen Seiten den Brudermord Kains an Abel, beide zu lesen als Präfigurationen des geopferten Lamm Christi.

Aus dem prüden 19. Jahrhundert existieren Varianten von Adam und Eva in bekleidetem Zustand. Diese Tafeln befinden sich heute noch St. Bavo.

Die Verehrung des Lamm Gottes

Im Gegensatz zu dem oberen Teil der Innenseite wirkt die untere, aus fünf Tafeln bestehende Zone stärker als kompositorische Einheit.

|

|

|

Auf einer sich über alle Tafeln erstreckenden paradiesischen Landschaft wird die Verehrung des Lammes dargestellt und zwar durch insgesamt neun unterschiedliche Gruppen: Engel mit Weihrauchfässern bzw. Leidenswerkzeugen rings um den Altar, auf den beiden linken Seitenflügeln die gerechten Richter und berittene Heilige und davor die gemischte Gruppe von alttestamentlichen Propheten (zu erkennen an den Büchern), Juden und anderen Ungetauften sowie spiegelbildlich angeordnet auf der gegenüberliegenden Seite die beiden Gruppen aus Päpsten, Bischöfen und anderen Priestern sowie den von einem hünenhaften Christophorus angeführten Eremiten. Der Kreis schließt sich durch die beiden oberhalb des Altars heranströmenden endlos erscheinenden Prozessionen von heiligen Jungfrauen und von Priestern, die durch Palmwedel als Märtyrer gekennzeichnet sind.

Mittelpunkt des Bildes ist das Lamm auf dem Altar, aus dessen Seite Blut in einen Kelch strömt. Da man bei der Brüsseler Restaurierung nach dem Zweiten Weltkrieg offenbar wegen der Ungeduld der Genter die Arbeit abbrechen musste, hat dieses Lamm vier Ohren, die zarten ursprünglichen, jetzt wieder freigelegten Öhrchen, sowie die großen der späteren Übermalung. Auf dem Antependium stehen Zitate aus dem Johannesevangelium: ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCATA MUNDI und JHESUS VIA VERITAS VITA (Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben). Aus dem Springbrunnen – achteckig wie ein mittelalterliches Baptisterium - unterhalb des Altars ergießt sich Wasser in eine edelsteingeschmückte Wasserrinne, stellvertretend für die vier Paradiesströme. Auf dem Brunnenrand ist zu lesen: HIC EST FONS AQUAE VITAE PROCEDENS DE SEDE DEI +AGNI (Dies ist die Quelle des Lebenswassers das der Seite des Gotteslammes entspringt).

Oberhalb des Altars schwebt die Taube des Heiligen Geistes, der mit seinen goldenen Strahlen Licht über das Paradies ergießt.

Die Landschaft

War auf mittelalterlichen Landschaften die himmlische Sphäre in der Regel durch einen Goldgrund symbolisiert, so stellt van Eyck das Paradies buchstäblich als Garten Eden da. Aus der Vogelperspektive gesehen breitet er eine ideale Landschaft unter einem heiterem Himmel mit federleichten Wölkchen aus. Mit Wiesen und Baumgruppen bedeckte Hügel reihen sich aneinander, hinter denen die Kirchtürme niederländischer Städte aufragen, Symbole für das himmlische Jerusalem der Apokalypse (...die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel kam... Offfb. 21,10).

Viele der Blumen und Pflanzen sind so genau dargestellt, dass sich leicht Orangen- und Granatapfelbäume, Palmen und Zypressen, Rosenbüsche und Weinstöcke sowie Lilien, Iris, Pfingstrosen, Maiglöckchen, Waldmeister und Gänseblümchen identifizieren lassen.

Hubert oder Jan van Eyck?

Die Frage nach dem Autor des Genter Altars gehört zu den bisher ungelösten Fragen der Kunstwissenschaft. Noch Dürer, der den Altar am 10. April 1521 sehen konnte, spricht nur von Jan van Eyck, von des Johannes taffel; das ist ein über köstlich, hoch verständig gemähl, und sonderlich die Eva, Maria und Gott der vatter sind fast [=sehr] gut.

Die intensive Diskussion über die jeweiligen Anteile der Brüder Hubert und Jan an dem Altar begann erst mit der Entdeckung der Inschrift auf dem äußeren Rahmen im Jahre 1823. Für die Kunstwissenschaft stellte sich sofort die Frage einer „Händescheidung“, die bisher nicht befriedigend und schlüssig beantwortet werden konnte, und die bisher jeder, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, unterschiedlich beantwortet hat. Es gibt keine gesicherte Lehrmeinung, der sich die Mehrheit der Forscher anschließen möchte. Es sieht vielmehr so aus, dass die Unsicherheit über Abgrenzung oder die Zuschreibung von Gesamtkonzept, einzelner Tafeln oder von Bildanteilen mit dem Zuwachs der Untersuchungen und der Kenntnisse über das Bild eher zu- als abnimmt.

Herzner hat sich in seiner umfangreichen Arbeit, in der erstmals auch die frühen Quellen zu dem Bild vollständig veröffentlicht worden sind, ausführlich mit der Forschungsgeschichte auseinandergesetzt. Er hält die Inschrift nicht nur wegen der unstrittigen, aber zeitlich nicht zu rekonstruierenden Zufügung für nicht authentisch. Jan van Eyck, der viele seiner Werke signiert hat, habe das niemals in der Form einer Panegyrik, wie es in der Rahmeninschrift der Fall ist, getan.

Ein weiteres Argument für ihn ist, dass Jan Hofmaler war, verschiedene hochrangige Auftraggeber hatte und um 1430 bereits ein hochgeschätzer Künstler war, während sich nach Herzner von Hubert "kein einziges Werk, das sich etwa durch Dokumente, eine Inschrift oder alte Überlieferungen für Hubert van Eyck sichern ließe" bekannt ist. (S.10).

Zudem weist er nach, dass für die Mehrzahl der Bildelemente, auch in der mittleren Paradiestafel, die in einem altertümlicheren Stil als die oberen oder die Außentafeln gemalt zu sein scheint und gerne Hubert zugeschrieben wurde, motivische und formale Vorläufer in Jans Werk zu identifizieren sind.

Er kommt in seiner Argumentation zu dem Schluss, das der Genter Altar in Konzept und Ausführung allein das Werk Jan van Eycks ist.

Geschichte des Genter Altars

Der Altar ist ein Auftragswerke des reichen Genter Patriziers Jodocus Vijd und seiner Frau. Er war bestimmt für die ebenfalls von ihm gestiftete Seitenkapelle in St. Bavo. Der Auftrag wurde um 1420 an van Eyck vergeben und um 1433 vollendet. 1435 vermachte Vijd der Kirche ein Stück Land, damit von dessen Erträgen auch in Zukunft an dem Altar Messen für die Stifter gelesen werden konnten.

-

Jodocus Vijd

-

Elisabeth Boluut

Der Altar steht zwar heute wieder – fast vollständig - an seinem ursprünglichen Entstehungsort, das Bild blickt jedoch auf eine wechselvolle und abenteuerliche Geschichte zurück.

Im 16. Jahrhundert wurde es zum ersten mal einer Restaurierung unterzogen, bei der angeblich eine Predella vernichtet wurde. 1550 reinigten die beiden Maler Lancelot Blondeel und Jan van Scorel das Bild. Während des niederländischen Bildersturms versteckte man das Bild im Kirchtum und brachte es 1569 wieder an seinem Platz in der Vijd-Kapelle zurück. 1578 demontierten die Calvinisten das Bild und stellten es im Rathaus auf. Es kehrte zwanzig Jahre später wieder nach St. Bavo zurück. 1662 wurden die Tafeln in einen barocken Altar eingesetzt. 1781 mussten die Tafeln mit Adam und Eva entfernt werden, da Kaiser Joseph II. an den nackten Voreltern Anstoß nahm. Nach der französischen Revolution wurden Teile des Bildes nach Paris verschleppt, während man die Flügel rechtzeitig verstecken konnte. Nach Waterloo wurde es der Stadt Gent zurückgegeben. Kaum zurückgekehrt, wurden einzelne Teile an einen Händler verkauft. Auf Umwegen gelangte das Bild (ohne Adam und Eva) 1821 nach Berlin, wo es der preußische König für 400 000 Gulden erwarb. 1823 entdeckte in Berlin Gustav Christoph Waagen die übermalte Inschrift. Das Bild wurde im Kaiser-Friedrich-Museum aufgestellt. 1829 wurde die Tafeln in der Mitte durchgesägt, damit man beide Seiten besser betrachten konnte. Im Vertrag von Versailles wurde Preußen aufgefordert, das Bild wieder an Belgien zurückzugeben. Es wurde wieder zusammengesetzt und mit den inzwischen im Brüsseler Museum gelandeten Adam- und Eva-Flügeln vereinigt. 1934 wurden die Tafeln mit den gerechten Richtern und Johannes dem Täufer gestohlen. Dieser wurde gegen ein Lösegeld von 1 Million belgische Francs zurückgebracht, die gerechten Richter wurden nie mehr wieder aufgefunden - heute sieht man auf dem Bild eine Kopie.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Bild nach Südfrankreich gebracht, wo es von den Nationalsozialisten entdeckt, zunächst nach Neuschwanstein und 1944 in ein Salzbergwerk bei Altaussee gebracht wurde. Die Salzkrusten, die sich auf dem Bild absetzten, beschädigten Firnis und Farbe.

Nach dem Krieg wurde es in Brüssel einer umfassenden Restaurierung unterzogen und von später zugefügten Malschichten soweit möglich befreit. Seit 1989 steht es wieder – wenn auch nicht an seiner ursprünglichen Stelle - in St. Bavo hinter einer Panzerglasscheibe, die eine Klimatisierung des im großen und ganzen sehr gut erhaltenen Bildes erlaubt.

Literatur

- Peter Schmidt: Het Lam Gods. Leuven 2005.

- Volker Herzner: Jan van Eyck und der Genter Altar. Worms 1995: ISBN 3-88462-125-4

- Otto Pächt: Van Eyck. Die Begründung der altniederländischen Malerei. [1989]. München 2002. ISBN 3-7913-2720-8

- Elisabeth Dhanens: Van Eyck: The Ghent Altarpiece. New York: Viking Press 1973.

- Erwin Panofsky: Early Netherlandish Painting. London: Harper Collins 1971.