Computermaus

Die Maus ist eines der wichtigsten Eingabegeräte bei modernen Computern und hat die Entwicklung einer grafischen Benutzungsoberfläche erst ermöglicht.

Der Name „Mouse“ (engl.) entstand in einer Assoziation: das graue teiloval-runde Gehäuse für die Hand (Mauskörper) mit einem grauen Kabel (Schwanz) rief den Gedanken an eine lebendige Maus hervor.

Ein kleines, ergonomisch geformtes, kastenartiges Gebilde aus Kunststoff (seltener Metall oder Holz) wird dabei von Hand auf dem Tisch oder auf einer speziellen Unterlage, dem Mauspad, geführt, wobei sich auf dem Bildschirm entsprechend der Bewegung der Maus ein so genannter Mauszeiger bewegt. Durch Betätigung der Tasten oder zusätzlicher Elemente der Maus kann der Nutzer verschiedene Aktionen durchführen. Die Einführung der Computermaus kann als ein entscheidender Durchbruch in der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Computern angesehen werden. Schätzungsweise mehr als eine Milliarde „Mäuse“ wurden inzwischen weltweit verkauft (Stand 2005).

Die Maus gehört somit in Verbindung mit fast allen Computertätigkeiten seit bald zwei Jahrzehnten zu den wichtigsten Mensch-Maschine-Schnittstellen, neben den Monitoren und den Tastaturen.

Geschichte

Die erste Computermaus wurde 1963/1964 von Douglas C. Engelbart und William English am Stanford Research Institute (SRI) entwickelt und im Dezember 1968 auf der Herbsttagung der American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) der Öffentlichkeit präsentiert. Das Gerät, welches damals noch nicht Maus, sondern „X-Y-Positions-Anzeiger für ein Bildschirmsystem“ genannt wurde, fand wenig Beachtung, da es noch keine grafischen Benutzeroberflächen gab und Menschen, die mit Computern zu tun hatten, hauptsächlich an Texteingabe interessiert und daran gewöhnt waren. Der durchschlagende Erfolg der Erfindung stellte sich erst ein, nachdem das am 17. November 1970 erteilte Patent 1987 abgelaufen war.

Die Weiterentwicklung der Maus erfolgte in den 1970er Jahren am Palo Alto Research Center (PARC) der Firma Xerox. Dort wurde die Maus 1973 zum ersten Mal beim Xerox Alto eingesetzt. Ebenfalls hierbei wurde auch erstmals eine grafische Benutzungsoberfläche vorgestellt.

Zum ersten Mal kommerziell verwendet wurde die Maus im Rechner Xerox Star im Jahre 1981, doch dem System kam kein wirtschaftlicher Erfolg zuteil. Der Computerhersteller Apple lizenzierte diese Technik und entwickelte 1983 den Rechner Lisa, der allerdings ebenfalls keinen Markterfolg hatte. Erst das Nachfolgemodell, der Macintosh, war und ist sehr erfolgreich – gerade auch wegen seiner sehr gut umgesetzten grafischen Benutzeroberfläche, die – erstmals im großen Marktgeschehen - auf Mausbedienung basiert.

Bauformen

Lange Zeit waren optomechanische Mäuse üblich. Neuere Mäuse ersetzen die Kugelmechanik durch einen optischen Sensor. Man nennt sie Optische Maus. Als Nachfolger der optischen Maus hat die Firma Logitech die erste Lasermaus vorgestellt.

Die früher üblichen Zwei-Tasten-Mäuse wurden von Drei-Tasten-Mäusen bzw. Zwei-Tasten-Mäusen mit Rollrad (Wheel-Maus) abgelöst. Die Xerox-Modelle waren allerdings von Anfang an mit drei Tasten ausgestattet. Heutzutage sind auch Mäuse mit mehr als drei Tasten erhältlich, wobei die übrigen Tasten meist programmiert werden können.

Das mitunter lästige Kabel, welches die Bewegungsfreiheit einschränkt, führte zur Entwicklung drahtloser Mäuse. Diese haben eine eigene Stromversorgung und übertragen die Bewegungsdaten über Infrarotlicht oder Funk (beispielsweise Bluetooth) an eine Empfangsstation, die wie das Kabel einer gewöhnlichen Maus an den Computer angeschlossen ist. Ein Nachteil ist dabei der regelmäßige Verbrauch von Batterien oder die Notwendigkeit, Akkus nachladen zu müssen, deren zusätzliches Gewicht und die im Vergleich zu kabelgebundenen Mäusen langsamere Reaktionszeit.

Technik

Anwendungsprinzip

Der Anwender bewegt die Maus auf dem Schreibtisch, die Bewegungsinformation wird an den Rechner übertragen. Dieser bewegt entsprechend eine Markierung (Mauszeiger/Cursor) auf dem Bildschirm. Zumeist wird diese grafische Markierung als kleiner Pfeil dargestellt.

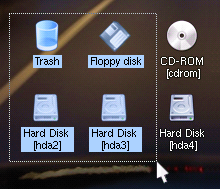

Die Maus ist mit Tasten ausgestattet, welche auf Tastendruck („Mausklick“) eine für die entsprechende Software registrierbare Aktivität übermittelt. Bei einem solchen (Event, Ereignis) werden normalerweise die aktuellen Bildschirmkoordinaten berechnet und eine entsprechende Reaktion ausgelöst. Beispielsweise kann ein Anwender auf ein Dateisymbol zeigen und es mit einem Tastendruck aktivieren und auswählen. Das Programm registriert dieses und hebt dieses Dateisymbol grafisch hervor. In einem Textverarbeitungsprogramm kann ein Anwender den Mauszeiger in dem Text bewegen und mit einem Tastendruck eine Schreibmarke (Cursor) in den Text platzieren. Wenn der Anwender zu tippen beginnt, wird der Text auch an diese Stelle eingefügt.

Die gegenüber einer durch Befehlszeilen gesteuerten Benutzerführung erweiterten, interaktiven Möglichkeiten haben unter anderem die Entwicklung von objektorientierter Programmierung vorangetrieben.

Sensorik

1. Maus-Kugel

2. Lochscheiben

3. LED (Lichtquelle d. Lichtschranke)

4. Taster

5. Optischer Sensor (Empfänger d. Lichtschranke)

Lange Zeit waren optomechanische Mäuse üblich, bei denen die Mausbewegungen über eine Rollkugel, zwei Lochscheiben und zugehörige Lichtschranken in elektrische Signale umgewandelt werden. Die ersten Mäuse funktionierten jedoch rein mechanisch.

Die Rollbewegung der Kugel wird über zwei Walzen an zwei gelochte Segmentscheiben übermittelt, aus deren Drehrichtung und Geschwindigkeit über kleine Lichtschranken in der Elektronik der Maus die relativen Koordinaten errechnet werden. In der allerersten Generation der Computermäuse wurden statt der Lichtschrankentechnik noch Schleifkontakte zur Koordinatenermittlung verwendet, welche jedoch starkem Verschleiß unterlagen.

Neuere Mausgenerationen ersetzen die Kugelmechanik durch einen optischen Sensor, welcher die Oberfläche, auf der die Maus bewegt wird, abtastet. Man nennt sie daher auch optische Maus. Die Kamera bzw. der Sensor macht permanent Bilder der Oberfläche, während ein Mikroprozessor die Bilder miteinander vergleicht (siehe Faltung, Schnelle Fourier-Transformation) und daran erkennt, in welche Richtung die Maus bewegt wird. Da abgesehen von den Tasten keine mechanisch bewegten Teile mehr vorhanden sind, versprechen solche Mäuse sehr langlebig und robust zu sein. Ausfallerscheinungen durch verschmutzte Kugeln und vor allem Rollachsen gibt es somit nicht mehr. Außerdem funktionieren diese Mäuse auf fast allen Unterlagen. Nur Flächen, die eine sehr geringe oder keine Struktur aufweisen, z. B. Spiegel, Glas und auch viele lackierte Flächen, sind prinzipbedingt ungeeignet. Die hohe Präzision optischer Mäuse macht sich besonders in grafischen Anwendungen und in Computerspielen positiv bemerkbar. Die ersten optischen Mäuse sind Anfang der 1980er Jahre auf den Markt gekommen, aber haben sich erst Ende der 1990er Jahre durchgesetzt.

Da optische Mäuse offenbar Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit auf unstrukturierten Oberflächen aufweisen, hat der Hersteller Logitech als Nachfolger mit dem Modell „Logitech MX1000 Laser“ 2004 die erste Lasermaus vorgestellt. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen optischen Maus wird hier Laserlicht zur Beleuchtung der Oberfläche eingesetzt. Lasermäuse kommen daher zwar auch auf glatten Oberflächen zurecht, aber ebenfalls nicht auf Glasplatten. Die Laserdiode verbraucht zudem weniger Energie als die Leuchtdiode einer optischen Maus, wodurch längere Betriebszeiten bei kabellosen Mäusen möglich werden sollen.

Schnittstellen

Da die Maus recht spät Einzug in die privat und geschäftlich genutzten Computersysteme auf dem Schreibtisch gehalten hat (in größerem Umfang etwa in den späten 1980er Jahren für IBM-PC-kompatible Rechner), musste eine der vorhandenen Schnittstellen für den Anschluss dieses Gerätes gefunden werden. Anfangs wurden Mäuse für IBM-kompatible Computer über eigene Schnittstellenkarten (Busmaus) oder am seriellen Port (RS232) über einen 9- oder 25-poligen Sub-D-Stecker angeschlossen. Diese serielle Schnittstelle war ursprünglich für die Datenfernübertragung mit Fernschreibern, Modems und Akustikkopplern entwickelt worden. Da die Maus aber ein einfaches und in der Datenübertragung langsames Gerät ist, das nur für Koordinateninformation und Status der Tasten Daten übermittelt und außerdem seinen Strom über die Schnittstelle erhalten konnte, war diese Schnittstelle eine recht langlebige Lösung, bei der die Maus obendrein problemlos auch im laufenden Betrieb angeschlossen werden kann. Diese serielle Lösung hielt sich bei PCs seit Mitte der 1980er Jahre über zehn Jahre lang und verschwand erst ab 1996 allmählich mit dem Aufkommen der ATX-Mainboards und der PS/2-Maus (s. u.).

Bei den Apple-Macintosh-Rechnern wurde bereits bei ihrer Einführung ein eigener (proprietärer) Anschluss für die Maus bereitgestellt, da eine Bedienung ohne diese nicht möglich war. Zunächst war dies ein 9-poliger Sub-D-Stecker (Ur-Macintosh, Macintosh 512 und Macintosh Plus). Beim Macintosh II wurde 1987 dieser durch den universelleren ADB (Apple Desktop Bus) ersetzt. Der ADB diente auch zum Anschluss der Tastatur und stromsparender Kleingeräte. Er fand bis zum Power Macintosh G3 1998 Verwendung.

Bei IBM-kompatiblen Rechnern setzte sich mit dem breiten Aufkommen der mausgesteuerten Betriebssysteme mit dem PS/2-Anschluss eine gesonderte Schnittstelle nur für die Maus durch. Die Übertragungsprotokolle und die Pinbelegungen von Tastatur und Maus sind dabei identisch; es handelt sich um ein synchrones, serielles Protokoll, welches ursprünglich speziell für Computer-Tastaturen entwickelt wurde. Es arbeitet mit einer 5 Volt-Spannungsversorgung. Auch wenn die Pinbelegung für die grundsätzliche Kommunikation von Tastatur und Maus identisch ist, sind die Anschlüsse eindeutig zugeordnet. Eine Maus arbeitet oft nicht korrekt am Tastaturport, auch wenn der Stecker passt. Teilweise haben weitere Pins eine Sonderbelegung, beispielsweise bei der Tastatur zum Ausschalten des Computers.

Heutzutage ist neben dem PS/2-Anschluss immer häufiger der universell einsetzbare USB-Anschluss für Mäuse und langsame Peripherie jeder Art für IBM-kompatible Rechner wie auch für Apple-Macintosh-Rechner gebräuchlich. Ein Vorteil von USB ist, dass mehrere Geräte, wie zum Beispiel Maus und Tastatur, über denselben Anschluss am Computer betrieben werden können.

Interaktion

Jede gängige grafische Benutzeroberfläche, die zur Zeit für Endanwender existiert, wird in erster Linie mit der Maus bedient. Die übliche Anzahl der Maustasten und weiterer Elemente zur Interaktion (Scrollrad) hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.

Eine Taste: Die ursprüngliche Macintosh-Benutzeroberfläche war auf eine einfache Bedienung ausgelegt, in der der Anwender das komplette Gerät mit einer Maustaste bedienen konnte. Auch heute noch werden Apple-Mäuse mit einer Taste ausgeliefert, wobei die gesamte Oberfläche der Maus als Taste arbeitet. Zusätzliche kontextbezogene Programmfunktionen werden mit Hilfe von Spezialtasten auf der Tastatur (Modifiers) parallel zum Mausklick ausgelöst. Das aktuelle Betriebssystem Mac OS X unterstützt Mehrtastenmäuse. In den meisten Apple-Programmen wird die zweite Taste für das Kontextmenü eingesetzt. Bei Ein-Tasten-Mäusen wird dieses über Ctrl-Mausklick aufgerufen.

Zwei Tasten (Microsoft Windows, IBM OS/2, Atari TOS, AmigaOS): Alle Geräte, die mit diesen Herstellern in Verbindung zu sehen sind, wurden zunächst mit zwei Tasten ausgestattet. Dabei diente die eine (meist die linke) für die Auswahl, während die zweite (rechte) Taste eine Sonderfunktion auslöst. Insbesondere das so genannte Kontextmenü, welches mit Windows 95 erstmals in großem Umfang eingeführt wurde und eine Auswahl an Modifikationen für das konkret aktivierte Objekt bietet, wird über diese zweite Taste aktiviert. Bei Atari-TOS hatte die zweite Taste zunächst keine weitere Funktion und hatte je nach Programm eine andere Bedeutung. Beim AmigaOS wurde die rechte Maustaste für die Menüleiste benutzt. Mittels einer Funktion im Betriebssystem kann oftmals die Anordnung rechts-links auch getauscht werden, z. B. für Linkshänder.

Drei Tasten (X Window System, RISC OS): Bei den Betriebssystemen aus der Workstationwelt (sowie beim Xerox Alto) wurden drei Maustasten genutzt. Der Zweck dieser dritten Tasten ist für verschiedene Programme uneinheitlich. Bei RISC OS wird mit der mittleren Maustaste das Kontext-Menü aufgerufen, im X-Window-System dient sie zum Einfügen des zuvor mit der linken Maustaste markierten Textes.

Vier oder mehr Tasten: Die zusätzlichen Tasten können meistens vom Benutzer mit Funktionen wie Doppelklick, Tastenkombinationen oder dem Start eines Programms belegt werden.

Ende der 1990er Jahre hat sich insbesondere das so genannte Scrollrad bei Computermäusen etabliert. Es befindet sich bei den meisten heutigen Computermäusen zwischen den beiden Maustasten und dient zum Auf- und Abscrollen des Fensterinhalts. Darüber hinaus wird das Scrollrad mitunter auch zur Einstellung von grafisch simulierten Schiebereglern eingesetzt. Viele Mäuse verknüpfen das Scrollrad mit der Funktion einer dritten Taste, so dass ein Druck auf das Rad das entsprechende Signal an den Computer gibt. Bei einigen Modellen kann das Scrollrad zusätzlich nach links oder rechts bewegt werden, um auch ein horizontales Scrollen des Fensterinhalts per Maus zu ermöglichen. Im Juli 2005 stellte Apple nach fast drei Jahrzehnten konsequenter Ein-Tasten-Maus-Philosophie erstmalig eine USB-Mehrtastenmaus mit der Produktbezeichnung Mighty Mouse vor, welche mit den Betriebssystemen Windows XP und Mac OS X gleichsam kompatibel ist und neben drei zusätzlichen, programmierbaren Tasten eine neuartige 360-Grad-Scrollkugel bietet, die freies vertikales wie auch horizontales Scrollen (dies jedoch nur bei in Mac OS X) ermöglicht.

Mausaktionen

Durch Bewegen der Maus kann der Mauszeiger an eine gewünschte Stelle bewegt werden, und durch Betätigen einer Maustaste kann der Benutzer Aktionen auslösen. Man unterscheidet die drei ursprünglichen Mausaktionen:

- Der Klick: Ein Mausklick bezeichnet das Drücken und sofortige Loslassen der Maustaste, ohne zwischenzeitlich die Maus zu bewegen.

- Ein Doppelklick ist das zweimalige Drücken der Maustaste kurz hintereinander. Wieder bleibt die Maus dabei ruhig. Manche Programme unterstützen auch mehr als zwei direkt aufeinanderfolgende Klicks. Aufgrund der schwierigen Ausführung haben sich diese letzteren aber nicht durchgesetzt.

- Ziehen bedeutet, dass die Maustaste heruntergedrückt wird und dort gehalten wird, während die Maus bewegt wird. Erst am Ende dieses Ziehvorgangs wird die Taste losgelassen (für Aktionen wie Drag & Drop oder das Markieren von Text).

Weitere Mausaktionen sind:

- Rechtsklick ist der Klick der rechten Maustaste und wird synonym für Funktionen der zweiten Maustaste verwendet. Bei Linkshändern ist dies der „Linksklick“ und öffnet in beiden Fällen üblicherweise ein Kontextmenü.

- Zeigen bezeichnet das Stellen des Mauszeigers an eine bestimmte Stelle, ohne eine Taste zu betätigen. Auch das Überfahren ist eine Aktion, die in modernen Betriebssystemen ausgewertet werden kann. Oft werden in Office-Paket-Funktionen beim Überfahren und Verharren an einer Bildschirm-Position sogenannte „Kontextsensitive Hilfen“ ausgegeben: Hilfen, die auf der Annahme beruhen, an genau dieser Stelle könnte der Nutzer mit dem Bildschirminhalt möglicherweise ein Problem haben. Dann hängt am Mauszeiger oft ein kleines gelbes Fenster mit weiterführenden Erklärungen, oder mittels Betätigung der Funktionstaste F1 wird die entsprechende Hilfsbibliotheksseite zu dieser Anzeigeposition aufgeschlagen.

Je nach Programm und Zustand im Programm kann eine Mausaktion unterschiedliches bewirken: Ein Klick kann z. B. die Einfügemarke in einem Text bewegen, ein Menü öffnen oder beim Klick auf eine Schaltfläche eine Programmfunktion auslösen. Ein Doppelklick kann ein Programm starten oder ein Wort in einem Text markieren.

Variationen und Alternativen zur Maus

Ein der Maus verwandtes Zeigegerät ist der Trackball, bei dem die bei mechanischen und optomechanischen Mäusen eingesetzte Kugel nicht auf der Unterseite angebracht ist, sondern auf der Oberseite durch die Finger bzw. den Daumen bewegt wird. Neben der Maus haben sich auch einige, teilweise ältere, Eingabemedien etabliert, die jedoch ihr spezielles Nischendasein fristen. In transportablen Rechnern (Notebook, Laptop) kommen beispielsweise die platzsparenderen Touchpads, Trackpoints, in älteren Geräten auch Trackballs oder winzige Gummi-Joysticks innerhalb der Tastatur zum Einsatz. Im professionellen Grafik-Design werden oftmals auch Grafiktabletts eingesetzt. Bei körperlichen Einschränkungen können Mehrfachsensoren zum Einsatz kommen.

Probleme bei der Verwendung einer Maus

Gesundheitliche Probleme

Der andauernde Gebrauch einer Computermaus, insbesondere bei Fehlhaltungen, kann Schmerzen im Handgelenk (Sehnenscheidenentzündung) oder das Karpaltunnelsyndrom auslösen. Ebenso können Schmerzen an den längere Zeit unnatürlich gestreckten Fingern auftreten, bekannt als so genannter „Mausfinger“. An Computerarbeitsplätzen kann RSI (Repetitive Strain Injury - Verletzung durch wiederholte Beanspruchung) als Berufskrankheit auftreten. Vorbeugend gegen solche Beschwerden kann die abwechselnde Verwendung unterschiedlicher Eingabegeräte wie Maus und Trackball sowie ergonomisch gestalteter Tastaturen bis hin zur Sprachsteuerung sein.

Bei zeitlich angemessener Nutzung von optischen Funkmäusen ist eine für den Menschen gefährliche Strahlung nicht existent.

Ergonomische Form einer Maus

Aktuelle, ergonomisch geformte Mäuse haben häufig das Problem, dass sie lediglich für die Nutzung von Rechtshändern konstruiert wurden. Linkshänder können solche Mäuse in der Regel überhaupt nicht oder nur unter extremer Fehlhaltung benutzen. Da es von den meisten ergonomisch geformten Mäusen keine Linkshändervariante gibt, lernen viele Linkshänder ihre Maus auch mit der rechten Hand zu verwenden. Dies trifft natürlich auf symmetrische und dennoch ergonomisch geformte Mäuse, wie sie z. B. von Apple oder Logitech hergestellt werden, nicht zu.

Mauszubehör

Mauspad

Siehe Hauptartikel: Mauspad

Das Mauspad ist wohl das bekannteste Mauszubehör, das von den meisten Computernutzern eingesetzt wird. Es besteht häufig aus Stoff oder Plastik und bietet eine glatte Oberfläche, über die die Maus bewegt werden kann. Vor allem Kugelmäuse lassen sich oft nur in Verbindung mit Mauspads einsetzen, da der Mausball auf die hohe Reibung eines Mauspads angewiesen ist, um sich problemlos zu drehen.

Mittlerweile bietet die Industrie auch spezielle Mauspads für Computerspieler an, die besonders wenig Reibung erzeugen sollen, um eine präzise Bewegung zu ermöglichen. Diese Mauspads bestehen dann häufig aus Hartplastik, speziellen Kunststofffasern oder Glas und sind häufig nur für die Verwendung von optischen bzw. Lasermäusen konzipiert.

Glidetapes

Glidetapes (dt.: Rutschbänder oder Gleitbänder), auch Speedtapes genannt, sind dünne Streifen aus reibungsarmen Plastik oder Teflon, die auf die Mausfüße geklebt werden können. Zum einen sorgen diese dafür, dass die Mausfüße bei der Bewegung nicht so stark belastet werden, zum anderen lässt sich die Maus durch die geringere Reibung leichter über das Mauspad bewegen. Glidetapes sind hauptsächlich bei Computerspielern in Verwendung.

Kabelhalter

Kabelhalter haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Kabel einer Kabelmaus bei der Bewegung nicht störend im Weg liegt und auch nicht durch das Kabelgewicht herunter zum Rechner unterm Tisch zusätzlicher „Zug“ am Kabel entsteht. Einige Kabelhalter sind bereits ins Mauspad integriert, andere müssen beispielsweise am Tisch befestigt werden. Gängig ist eine anklebbare Öse für die Tischkante, an der die frei auf dem Tisch verfügbar bleibende Mauskabellänge durch festes Einklemmen bestimmt wird. Als einfachste Form des Kabelhalters hat sich ein festes Textil-Klebeband bewährt. Eine Weiterentwicklung stellt das Mouse Bungee dar. Mit ihm kann die Kabellänge der Maus optimal der überstrichenen Fläche des Mauspads angepasst werden.

Handballenauflage

Eine Handballenauflage ist ein kleines, gepolstertes Kissen oder Pad. Die Füllung kann aus Gel (Silikon, Neopren) oder aus natürlichen Materialien bestehen. Es sorgt dafür, dass das Handgelenk bei der Arbeit nicht abknickt, bzw. eine Mausbetätigung mehr von oben erforgt, was die Belastung der Hand und so die Ermüdung beim Arbeiten mindern soll.

Literatur

- Bardini, T. (2000): Bootstrapping: Douglas Engelbart, Coevolution, and the Origins of Personal Computing. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 0804738718

- Friedewald, M. (1999): Der Computer als Werkzeug und Medium: Die geistigen und technischen Wurzeln des Personal Computers. Berlin und Diepholz: GNT-Verlag (Aachener Beiträge zur Wissenschafts- und Technikgeschichte des 20. Jahrhunderts, 3). ISBN 3928186477

- EN ISO 9241-9:2000. Anforderungen an Eingabemittel - ausgenommen Tastaturen.

Siehe auch

- Eingabegerät

- Commodore-Maus, Lasermaus

- Computerspieler-Jargon (High-, Mid- und Lowsens)

- Trackball

- Touchpad

- Tastatur

Weblinks

- Die Zeit - Der Erfinder der Maus

- Die Geschichte der Computermaus

- Pinbelegung der Maus-Stecker

- Von verschiedenen Mäusen verwendete Protokolle

- Von verschiedenen Mäusen verwendete Protokolle (Sehr ausführlich; Englisch)

- Bastel-Projekt für eine optische Maus

- Audio-Beitrag (und Text) des Deutschlandfunks: Wir erinnern: Die Computer-Maus wird patentiert, 35 Jahre, 17.11.05