Alma Mahler-Werfel

Alma Mahler-Werfel (geb. Schindler, verh. Gropius; * 31. August 1879 in Wien; † 11. Dezember 1964 in New York, N.Y.) war eine Persönlichkeit der Kunst-, Musikszene und Literaturszene in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie selbst war nur zeitweilig in ihrer ersten Lebenshälfte künstlerisch aktiv: Von ihrem auf 100 Kompositionen geschätzten Oeuvre sind nur vierzehn Lieder erhalten geblieben. Während ihres Lebens war sie jedoch einer Reihe von europäischen und US-amerikanischen Kunstschaffenden eng verbunden.

Der Maler Gustav Klimt machte ihr den Hof, als sie erst 17 Jahre zählte. Mit dem Komponisten Alexander von Zemlinsky hatte sie eine Liebesaffäre, bis sie sich entschied, den wesentlich älteren Komponisten und Wiener Operndirektor Gustav Mahler zu heiraten. Noch zu Lebzeiten Mahlers hatte sie eine Affäre mit dem Bauhaus-Architekten Walter Gropius, den sie nach Mahlers Tod und einer heftigen Liaison mit dem Maler Oskar Kokoschka heiratete. Nach der Scheidung von Gropius wurde sie die Ehefrau des Schriftstellers Franz Werfel, mit dem sie gemeinsam in die USA auswanderte. Ihr Leben hat sie in der Autobiografie Mein Leben geschildert. Sie war außerdem Herausgeberin des Briefwechsels mit ihrem ersten Mann Gustav Mahler.

Das Urteil über ihre Persönlichkeit fällt sehr unterschiedlich aus. Sie selbst hat sich zur schöpferischen Muse stilisiert und einige ihrer Zeitgenossen teilen dieses Urteil. Berndt W. Wessling, einer ihrer Biografen, bezeichnete sie als eine der exzentrischsten, weiblichsten, intelligentesten Frauen ihrer Zeit, eine Persönlichkeit von so komplexer Natur, dass sie zu einer symbolischen Gestalt in der Geschichte dieses Jahrhunderts wurde. [1]. Klaus Mann verglich sie mit den intellektuellen Musen der deutschen Romantik und den stolzen und brillanten Damen des französischen grand siècle [2] . Andere sehen in ihr eine herrschsüchtige und sexbesessene Femme fatale, die ihre prominenten Lebensgefährten ausnutzte.

Leben

Die frühen Jahre

Alma war die Tochter des Wiener Landschaftsmalers Emil Jakob Schindler und der zur Operettensängerin ausgebildeten Anna Sofie Moll, geborene Berger. Zum Zeitpunkt der Hochzeit am 4. Februar 1879 war Anna Moll bereits im dritten Monat mit ihrer Tochter schwanger. Die Ehe begann in sehr beengten Verhältnissen. Das Ehepaar musste sich ihre Wohnung mit Schindlers Künstlerkollegen Julius Victor Berger teilen, mit dem Anna Moll nach der Geburt von Alma ein Verhältnis begann. Berger ist mit großer Sicherheit der Vater von Almas Schwester Margarethe Julie, die am 16. August 1880 zur Welt kam. Im Februar 1881 wurde Schindler mit einem Künstlerpreis ausgezeichnet, der die beengten finanziellen Verhältnisse der Familie beendete. Dem Preis folgten eine Reihe von Aufträgen und Bildverkäufen, so dass die Familie es sich erlauben konnte, das Landgut Schloss Plankenberg vor den Toren Wiens anzumieten. Die Familie zog im Frühjahr 1885 auf das Landgut um, zu dem neben dem aus 12 Zimmern bestehenden Haus auch ein 1.200 Hektar großer, verwahrloster Park gehörte. Durch einen Auftrag von Kronprinz Rudolf im Jahre 1887 war Schindler mittlerweile einer der bedeutendsten Künster der k.u.k.-Monarchie. Im selben Jahr wurde er zum Ehrenmitglied der Wiener Akademie der bildenden Künste, weitere Preise und Auszeichnungen folgten.

Almas Mutter hatte zwar die Liaison mit Berger beendet, nachdem Schindler diese entdeckt hatte. Sie begann jedoch ein neues Verhältnis mit Carl Moll, einem Schüler und Assistenten ihres Mannes, das über mehrere Jahre bestand und das Schindler verborgen blieb. Almas Biograph Oliver Hilmes sieht in diesem von Heimlichkeiten und Verleugnung geprägten Familienleben die Ursache für die psychische Disposition der beiden Schindler-Töchter. Auch das besonders enge Verhältnis von Schindler zu seiner älteren Tochter sieht Hilmes hierin begründet [3]. Alma leistete ihrem Vater über Stunden im Atelier Gesellschaft. Schindler förderte sowohl ihre musikalische Begabung als auch ihr Interesse für Literatur. Eine formale Erziehung erhielten beide Töchter jedoch nicht. Im Winterhalbjahr besuchten sie in Wien die Schule, während des Sommers erteilte die Mutter oder Hauslehrer den Töchtern Unterricht.

Schindler starb am 9. August 1892 an den Folgen einer verschleppten Blinddarmentzündung. Alma war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Das Verhältnis zwischen Carl Moll und Anna Sofie Berger bestand auch die nächsten Jahre heimlich fort. Sie heirateten erst am 3. November 1895. Alma empfand die Heirat als Verrat an ihrem verstorbenem Vater. Auch auf die Geburt ihrer Halbschwester Maria am 9. August 1899 reagierte sie mit starker Ablehnung - sie fühlte sich von ihrer Familie vernachlässigt[4].

Stieftochter Carl Molls

Carl Moll gehörte der Wiener Sezession an. Viele Wiener Künstler verkehrten daher im Hause des Ehepaars Moll. Zu den Gästen der Familie zählten Schriftsteller, Maler und Architekten wie Max Burckhard, Gustav Klimt, Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Wilhelm List und Koloman Moser. Alma lernte die meisten von ihnen gut kennen, weil sie zumindest an den Abendessen mit diesen berühmten Wienern teilnehmen durfte [5]. Max Burckhard, Direktor des Wiener Burgtheaters, sandte ihr unter anderem Theaterkarten zu, besprach mit ihr einzelne Aufführungen und förderte wie früher ihr Vater ihr Interesse an der Literatur. Gustav Klimt war jedoch derjenige, der besonderes Gefallen an der damals Siebzehnjährigen fand. Wenn auch ihr Stiefvater und ihre Mutter sich bemühten, eine Beziehung zwischen den beiden zu verhindern, hielt das Interesse Klimts an ihr über mehrere Monate an [6]. Als während einer gemeinsamen Reise der Familie nach Norditalien, an der auch Klimt teilnahm, Klimt sie küsste und ihr Stiefvater davon erfuhr, zwang er seinen Freund und Künstler-Kollegen zur Abreise. Klimt, der für seine freizügigen Lebenswandel bekannt war und zum Zeitpunkt seines Todes Vater von mindestens vierzehn unehelichen Kindern war, versprach Moll, sich in Zukunft von Alma fern zu halten. Sie habe ihm halt gefallen, wie uns Malern eben ein schönes Kind gefällt [7].

Während Alma Schindlers Schulausbildung eher unsystematisch war, erhielt sie eine gründliche musische Ausbildung. Adele Radnitzky-Mandlick unterrichtete sie im Klavierspiel und Alma Schindler war in der Lage, sich ein umfangreiches und bemerkenswertes Repertoire zu erarbeiten. Zu den von ihr häufig gespielten Komponisten zählte Franz Schubert und der Lieblingskomponist ihres Vaters, Robert Schumann. Besonders vertraut war sie mit der Musik von Richard Wagner. Seit 1895 hatte sie außerdem Kompositionsunterricht bei dem Wiener Organisten und Komponisten Josef Labor erhalten.

Alexander von Zemlinsky

Ab 1900 nahm Alma Schindler neben dem Unterricht bei Josef Labor Kompositionsunterricht von Alexander von Zemlinsky. Der damals 29-jährige war gerade Kapellmeister am Wiener Carltheater geworden und galt als eine der großen Hoffnungen der Wiener Musikszene. Er machte ihr unmissverständlich klar, wie wenig fortgeschritten sie auf diesem Gebiet war und teilte ihr angesichts der ersten vorgelegten Kompositionen mit, dass diese so viele Fehler enthielten, dass ihm der Kopf schmerze. Er machte ihr auch deutlich, wie viel konsequentes Arbeiten Komponieren bedeute:

- Entweder Sie componieren oder Sie gehen in Gesellschaften – eines von beiden. Wählen Sie aber lieber das, was Ihnen näher liegt – gehen Sie in Gesellschaften [8]

Obwohl sie ihn anfänglich als physisch abstoßend empfand - sie bezeichnete ihn unter anderem als kleinen, hässlichen Gnom[9] - , verliebte sie sich bald in den jungen Komponisten und er erwiderte ihre Gefühle. Die Familie und die Freunde der Familie fanden die Liaison mit dem aus einer jüdischen Familie stammenden Zemlinsky dagegen unpassend und versuchten, sie ihr auszureden [10]. Alma selbst erlebte ein Wechselbad von Gefühlen. Pathetische Liebesbekundungen und teils bizarre Tagebucheintragungen (Alex – mein Alex. Dein Weihebecken will ich sein. Gieß deinen Überfluß in mich, Tagebuch vom 24. September 1901, [11] wechselten mit Demütigungen und Quälereien gegenüber Zemlinsky, der sich zum damaligen Zeitpunkt noch am Anfang seiner Karriere befand. Vor einer Ehe mit Zemlinsky schreckte sie jedoch auch zurück, weil sie nicht die Mutter von Kindern jüdischer Abstammung werden wollte.

Gustav Mahler

Die Begegnung mit Mahler

Bei einer Abendgesellschaft von Bertha Zuckerkandl am 7. November 1901 begegnete Alma Schindler dem Komponisten, gefeierten Dirigenten und Direktor der Wiener Hofoper Gustav Mahler. Mahler verliebte sich offenbar an diesem Abend in die sehr selbstsichere junge Frau, die ihm während des Abends unter anderem erläuterte, dass sie das von ihm zur Aufführung gebrachte Ballett von Josef Bayer für ein dümmliches Stück halte. Bereits am 28. November machte Mahler ihr einen Heiratsantrag, wies allerdings auch darauf hin, dass es nicht einfach sein würde, mit ihm verheiratet zu sein. Alma Schindlers Familie versuchte ihr auch diese Verbindung auszureden. Der neunzehn Jahre ältere Mahler sei zu alt für sie, er sei verarmt und unheilbar krank, hielt ihr unter anderem ihr Stiefvater Carl Moll vor. Klimt und Burkhardt wiesen auf die jüdische Abstammung des zum Katholizismus übergetretenen Mahlers hin. Anders als bei Zemlinsky störte sie diese hier jedoch nicht.

Alma Schindler war zu diesem Zeitpunkt noch mit Zemlinsky liiert. Die Aussprache mit Zemlinsky schob sie allerdings vor sich her. Erst am 12. Dezember schrieb sie an ihn, dass eine andere Liebe ihn verdrängt habe. Zur selben Zeit schickte ihr Mahler, der anlässlich der Aufführung seiner 4. Sinfonie in Berlin weilte, zärtliche Liebesbriefe. Ihre Tagebucheinträge aus dieser Zeit zeigen allerdings auch Unsicherheit. Sie störte der Geruch seines Körpers und sein Singen. Seine Musik war ihr unverständlich:

- Er hält von meiner Kunst gar nichts – von seiner viel – und ich halte von seiner Kunst gar nichts und von meiner viel. So ist es! Nun spricht er [Mahler] fortwährend von dem Behüten seiner Kunst. Das kann ich nicht. Bei Zemlinsky wärs gegangen, denn dessen Kunst empfinde ich mit – das ist ein genialer Kerl. (Tagebuchsuiten, 19. Dezember 1901)

Auch Mahler äußerte in den Briefen an seine Schwester Justine Zweifel, ob es richtig sei, eine so junge Frau an sich zu binden. Aus Dresden schrieb er seiner Braut einen zwanzigseitigen Brief, in dem er ihr darlegte, wie er sich ihr zukünftiges gemeinsames Leben vorstellte.

- „Wie stellst du dir so ein componierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie lächerlich und später herabziehend vor uns selbst, so ein eigenthümliches Rivalitätsverhältnis werden muß? Wie ist es, wenn du gerade in ‚Stimmung‘ bist, und aber für mich das Haus, oder was ich gerade brauche, besorgen, wenn Du mir, wie Du schreibst, die Kleinigkeiten des Lebens abnehmen sollst? ... Aber dass Du so werden mußt, wie ich es brauche, wenn wir glücklich werden sollen, mein Eheweib und nicht mein College – das ist sicher! Bedeutet dies für Dich einen Abbruch Deines Lebens und glaubst Du auf einen Dir unentbehrlichen Höhpunkt des Seins verzichten zu müssen, wenn Du Deine Musik ganz aufgibst, um die Meine zu besitzen, und auch zu sein?“ (Brief vom 19. Dezember 1901)

Er machte ihr auch deutlich, dass jetzt noch die Möglichkeit zur Umkehr bestünde, wenn sie sich das nicht zumuten könnte. Alma Schindlers damalige Reaktionen auf den Brief lassen sich nicht mehr rekonstruieren. Am 23. Dezember verlobten sie sich. Am 9. März 1902 heirateten sie in der Wiener Karlskirche. Es war eine kleine Hochzeit, weil Mahler jeglichen gesellschaftlichen Aufwand vermeiden wollte. Anwesend waren außer dem Hochzeitspaar nur Carl Moll und Arnold Rosé, der Schwager von Mahler, die als Trauzeugen fungierten.

Die frühen Ehejahre

Die Ehe hatte schon wenig glücklich begonnen. Wenige Wochen vor der Hochzeit veranstaltete Mahler ein Essen, um seine Braut mit seinen engsten Freunden bekannt zu machen. Mahlers Jugendfreund, der Philosoph und Schriftsteller Siegfried Lipiner reagierte spöttisch auf die junge Alma Schindler, nannte sie herablassend „Mädchen“, fragte sie – um ihre Allgemeinbildung zu prüfen – über den ihr unbekannten italienischen Maler Guido Reni aus. Auf Alma Mahlers Hinweis, sie lese derzeit Platons „Symposium“, antwortete er, dass sie dies ohnehin nicht verstehen könne. Ähnlich ablehnend reagierte Anna von Mildenburg, die frühere Geliebte Mahlers. Für Lipiner war der misslungene Abend der Anlass, Mahler vor der Ehe mit der aus seiner Sicht ungebildeten, respektlosen und affektierten jungen Frau zu warnen [12]. So verständnislos wie Mahlers Freunde reagierten auch viele aus dem weiteren Bekanntenkreis. Bruno Walter, der damals Kapellmeister an der Wiener Hofoper war, schrieb in einem Brief an seine Eltern:

- Er [Mahler] ist 41 und sie 22, sie eine gefeierte Schönheit, gewöhnt an ein glänzendes gesellschaftliches Leben, er so weltfern und einsamkeitsliebend; und so könnte man noch eine Menge von Bedenken anführen… [13]

Tatsächlich war Alma Schindler wie viele ihrer Zeitgenossinnen aus dem gehobenen Bürgertum auf eine Ehe schlecht vorbereitet. Weder Haushaltsführung noch der Umgang mit Dienstboten waren der 22-jährigen vertraut. Sie selber bezeichnete in ihren Erinnerungen ihre finanzielle Situation zu Beginn ihrer Ehe als beengt; sie habe allein einen Schuldenberg von 50.000 Kronen vorgefunden. Angesichts von Mahlers Jahresgehalt an der Wiener Hofoper von 26.000 Kronen (etwa 104.000 Euro Gegenwert im Jahre 2004), zu dem noch die Einnahmen aus Gastdirigaten und Tantiemen aus dem Verkauf seiner Werke hinzukamen, ist diese finanziell angespannte Situation schwer nachzuvollziehen. Zum Haushalt des Ehepaares gehörten unter anderem zwei Dienstmädchen und eine englische Gouvernante für die am 2. November 1902 geborene Tochter Maria. Für 1905 ist belegt, dass ihr Mahler ein monatliches Haushaltsgeld von 1000 Kronen (etwa 4.000 Euro Gegenwert im Jahre 2004) zur Verfügung stellte. Oliver Hilmes hat in seiner Biographie deswegen die These aufgestellt, dass die angespannte finanzielle Lage zur Legendenbildung gehört, mit der Alma Mahler-Werfel gegenüber der Nachwelt begründen wollte, warum sie ihren Ehemann so häufig nicht auf seinen Konzertreisen begleitete.

Das Zusammenleben mit Mahler verlief anders, als sie es von dem abwechslungsreichen und geselligen Leben in ihrem Elternhaus gewöhnt war. Mahler mied Gesellschaften und legte großen Wert auf einen sehr geregelten Tagesablauf, um sein großes Arbeitspensum zu bewältigen.

- Morgens um sieben stand [Mahler] auf, kleidete sich an, frühstückte und arbeitete bis neun Uhr am Schreibtisch. Danach verließ er die Wohnung und ging in die Oper, wo Proben, Vorsingen und Verwaltungsaufgaben auf ihn warteten. Wenn der Herr Direktor zum Mittagessen die Oper verließ, rief Carl Hassinger, Mahlers Kanzleidiener, bei Alma an. Dann wusste sie, dass ihr Mann in rund 15 Minuten vom Rennweg kommend in die Auenbruggergasse einbiegen würde. Mahler läutete, wenn er unten am Haus angelangt war, was für Alma bedeutete, dass sie die für das Treppensteigen bis in den vierten Stock benötigte Zeit hatte, die dampfende Suppe aufzutragen. Und damit er nicht umständlich nach dem Schlüssel suchen musste, öffnete sie ihm derweil die Tür. Bei Tisch durfte nicht gesprochen werden, da Mahler den Kopf voller Ideen und Probleme hatte. Ablenkung war unerwünscht. Nach der kurzen Mittagspause, in der er und Alma gelegentlich im nahen Belvedere-Garten spazieren gingen, kehrte Mahler wieder in die Oper zurück, wo er häufig am Abend noch zu dirigieren hatte. Wenn er nicht selbst am Pult stand, verfolgte er die Aufführung aus seiner Loge oder arbeitete im Büro. Ein karges Nachtmahl beendete den Tag. [14]

Aus ihren Tagebucheinträgen wird deutlich, dass Alma Mahler sich in diesem Eheleben vereinsamt fühlte, sich langweilte und zur Haushälterin degradiert sah [15]. Das Gefühl der inneren Leere änderte sich auch nicht mit der Geburt der zweiten Tochter Anna Justina, die am 15. Juni 1904 zur Welt kam. Mit Wissen und Billigung von Gustav Mahler hatte Alma sich zumindest regelmäßig im Frühjahr 1904 mit Zemlinsky getroffen, um mit ihm gemeinsam zu musizieren. Allerdings hielt diese Zusammenarbeit nicht lange an. Im Frühjahr 1906 schrieb Zemlinsky ihr, wie sehr er das Musizieren mit ihr vermisse. Abgelehnt hatte er jedoch, ihr wieder Unterricht zu geben.

Mahler vermisste in seiner Frau die Gefährtin, die mit ihm sein Leben teilte. Der Bruch mit ihr verstärkte sich, als sie sich auf einen heftigeren Flirt mit seinem Kollegen Hans Pfitzner einließ [16].

Die letzten Ehejahre

Am Morgen des 12. Juli 1907 verstarb die älteste Tochter der Mahlers nach einem sehr heftigen Krankheitsverlauf an Diphtherie. Der Tod der kleinen Maria, der zeitlich mit einer Herzfehler-Diagnose bei Mahler zusammentraf, bedeutete in Mahlers Leben eine Zäsur und verstärkte außerdem den Bruch zwischen den Eheleuten. Um über den Tod ihrer Tochter hinwegzukommen, begab Alma Mahler sich zur Kur, während Mahler in Helsinki und Sankt Petersburg auf Konzertreise war.

Seit Januar 1907 war Mahler in der Wiener Presse wiederholt heftig wegen seines Führungsstils als Leiter der Wiener Hofoper angegriffen worden. Dies führte zu einem Rückzug aus dem Wiener Musikleben und zu einer verstärkten Tätigkeit in den USA. Im Oktober 1907 begann für Mahler ein Engagement am Manhattan Opera House und Alma Mahler-Werfel begleitete ihn für den viermonatigen Aufenthalt nach New York. Während Mahler mit der Aufführung von Richard Wagners Tristan und Isolde seinen ersten großen Erfolg in New York feierte, fühlte sie sich einsam und isoliert. Erst am Ende des Aufenthalts lernten sie Joseph Fraenkel kennen, der für sie beide zum engen Freund wurde. Die Freundschaft festigte sich während des zweiten Aufenthalts in New York, der von November 1908 bis in das Frühjahr 1909 währte. In den Monaten, die das Ehepaar in Europa verbrachten, befand sich Alma Mahler meistens in Kur und lebte von ihrem Mann getrennt. Aus den Briefen Gustav Mahlers kann man schließen, dass Alma in dieser Zeit mindestens eine Fehlgeburt erlitt oder eine Abtreibung vornehmen ließ. Nach dem dritten Aufenthalt in New York, der von November 1909 bis April 1910 währte, begab sie sich mit ihrer sechsjährigen Tochter und deren Gouvernante nach Tobelbad, einem kleinen, in Mode gekommenen Kurort in der Steiermark. Auch Walter Gropius, zu dem Zeitpunkt noch ein weitgehend unbekannter Architekt, befand sich dort zur Kur. Im Juni 1910 begann sie mit ihm eine Affäre, hinter die Mahler bereits wenige Wochen später kam, als ihm ein Liebesbrief von Gropius in die Hände fiel. Gropius hatte den Brief an Gustav Mahler adressiert – aus Versehen, wie er später gegenüber dem Mahler-Forscher Henry-Louis de La Grange formulierte.

Mahler forderte die sofortige Beendigung des Verhältnisses. Alma Mahler setzte das Verhältnis zu Gropius jedoch heimlich fort. Darin fand sie bei ihrer Mutter Anna Moll Unterstützung, die an Gropius warmherzige Briefe schrieb, ihn um Verständnis bat, dass Alma Gustav Mahler jetzt nicht verlassen könne und darauf hinwies, dass sowohl Alma als auch Gropius noch jung seien und warten könnten. Inwieweit bei der Familie von Alma Mahler angesichts des festgestellten Herzfehlers die Erwartung bestand, dass Mahler nicht mehr lange zu leben habe, ist heute nicht mehr zu rekonstruieren.

Mahler dagegen begann, sich intensiv um die Zuneigung seiner Frau zu bemühen. Er widmete ihr seine 8. Sinfonie, die in dieser Zeit zur Drucklegung kam. Fünf der von ihr komponierten Lieder ließ er noch im selben Jahr drucken und in Wien und in New York uraufführen. Kurz vor der erneuten Reise nach New York reiste Alma jedoch nach Paris, um sich dort noch einmal mit Gropius zu treffen, bevor sie ihren Mann für mehrere Monate in die USA begleiten würde. Auch aus New York versicherte sie Gropius brieflich immer wieder, wie sehr sie ihn liebe.

Mahler erkrankte auf der letzten USA-Reise schwer. Am 20. Februar 1911 dirigierte er trotz Fiebers ein langes und anstrengendes Konzert mit Werken von Weber, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy und Franz Liszt. Als sich sein Zustand auch in den nächsten Tagen nicht besserte, stellten die Ärzte eine langsam fortschreitende Herzinnenhautentzündung fest. Für diese gab es Anfang des 20. Jahrhunderts kaum Behandlungsmöglichkeiten. Um Spezialisten vom Pariser Institut Pasteur konsultieren zu können, reiste Alma Mahler gemeinsam mit ihrem Mann zurück nach Europa. Auch die französischen Ärzte konnten allerdings nur die Diagnose der amerikanischen Kollegen bestätigen. Ein aus Wien hinzugezogener Arzt empfahl Alma, ihren Mann noch nach Wien zurückzubringen. Am Abend des 12. Mai erreichte man Wien. Wenige Tage später, am 18. Mai 1911, erlag Gustav Mahler seiner Krankheit.

Trauerzeit

Obwohl nach dem Tod von Mahler nichts mehr dagegen gesprochen hätte, ihre Beziehung zu Gropius fortzusetzen und zu intensivieren, brach Alma Mahler die Beziehung zu Gropius ab. In seinen Briefen an sie hatte Walter Gropius sich schockiert darüber geäußert, dass es trotz der Treueschwüre ihm gegenüber zwischen Mahler und Alma Mahler kurz vor dessen Tode noch zu Geschlechtsverkehr gekommen war. Einem möglichem Wiedersehen im September 1911 ging er aus dem Weg. Bei einem Treffen im Dezember des selben Jahres kam es zu Spannungen zwischen den beiden, der ihre Beziehung noch weiter abkühlen ließ.

In Wien wurde Alma, dank der Witwenpension und dem Erbe Mahlers eine wohlhabende Frau mit beträchtlichem Vermögen, heftig umworben. Im Herbst 1911 hatte sie ein kurzes Verhältnis mit dem Komponisten Franz Schreker[17]. Auch Joseph Fraenkel, der in New York mit dem Ehepaar Mahler befreundet war, kam nach Wien und hielt um Almas Hand an. In ihrem Tagebuch bezeichnete sie ihn als armes, krankes, ältliches Männlein, der nur mit seiner schweren Darmkrankheit beschäftigt sei [18]. Sie lehnte den Heiratsantrag ab. Mehr Aufmerksamkeit brachte sie dem Biologen Paul Kammerer entgegen, der Mahler sehr verehrt hatte und der es Alma Mahler zuschrieb, dass Gustav Mahler als Komponist so erfolgreich war. Er bot der in keiner Weise dafür ausgebildeten Alma Mahler eine Stellung als Assistentin in seinem Institut an. Nach ihren eigenen Angaben arbeitete Alma Mahler tatsächlich für mehrere Monate an seinen Experimenten an Gottesanbeterinnen und Geburtshelferkröten mit. Die Verehrung, die der verheiratete Kammerer Alma Mahler entgegenbrachte, nahm allerdings immer exzentrischere Formen an. Kammerer drohte unter anderem, sich am Grabe Mahlers zu erschießen, wenn sie seine Liebe nicht erwidere. Im Frühjahr 1912 beendete sie ihre Mitarbeit im Institut [19]. .

Bei Alma Mahlers Halbschwester Margarethe Julie – von Alma zu dieser Zeit noch als Tochter ihres Vaters Emil Jakob Schindler angesehen – wurde zur selben Zeit Dementia praecox diagnostiziert. Anna Moll redete ihrer Tochter ein, die Diphtherieerkrankung des Vaters wäre die Ursache von Margarethe Julies Geisteskrankheit. Dies löste bei Alma Mahler über Jahre die Sorge aus, ebenfalls geisteskrank zu werden. Erst 1925 entdeckte sie, dass der Vater von Margarethe Julie Julius Victor Berger war. In Alma Mahlers Tagebüchern wird die erst 1942 in einem Sanatorium verstorbene Halbschwester danach nicht mehr erwähnt.

Die Affäre mit Kokoschka

Almas Stiefvater Carl Moll gehörte zu den Förderern des expressionistischen Malers Oskar Kokoschka. Er beauftragte ihn unter anderem, ein Porträt seiner Stieftochter anzufertigen. Noch während des Abendessens am 12. April 1912, bei dem Carl Moll ihm Alma Mahler vorstellte, verliebte sich Kokoschka in die Witwe:

- Wie schön sie war, wie verführerisch hinter ihrem Trauerschleier! Ich war verzaubert von ihr! Und ich hatte den Eindruck, dass ich ihr auch nicht ganz einerlei war. Nach dem Abendessen hat sie mich sogar beim Arm genommen und mich in ein Nebenzimmer gezogen, wo sie sich hinsetzte und mir den „Liebestod“ vorspielte. [20]

Bereits zwei Tage später sandte Kokoschka ihr den ersten Liebesbrief, dem noch vierhundert weitere folgen sollten. Die Affäre zwischen den beiden war sehr stark von der Eifersucht Kokoschkas geprägt.

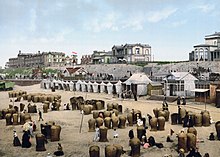

Alma Mahler bezeichnete die Beziehung im Rückblick als dreijährigen Liebeskampf. Die Eifersucht Kokoschkas galt nicht nur den Männern, denen sie begegnete, sondern auch dem verstorbenen Gustav Mahler. In den Briefen, die Kokoschka Alma schrieb, während sie sich im Mai 1912 in Scheveningen aufhielt, beschwor er sie, all ihr Denken nur auf ihn zu richten. Wenn sie in Wien war, wachte er gelegentlich vor ihrer Wohnung, um sicherzustellen, dass sie keine männlichen Besucher empfing[21] . Nach ihrer zweiten Reise nach Scheveningen im Sommer 1912 verlangte er von ihr, sich gesellschaftlich völlig zurückzuziehen und einzig für ihn da zu sein.

Ähnlich wie bei Mahler zuvor waren Kokoschkas Freunde von der Beziehung mit Alma wenig angetan. Adolf Loos, der zum engen Freundeskreis Kokoschkas zählte, warnte ihn wiederholt vor ihrem schlechten Einfluss. Auch Kokoschkas Mutter war entschieden gegen die Verbindung. Kokoschka dagegen unternahm Anstrengungen, Alma Mahler zu einer Eheschließung zu überreden. Alma Mahler war vermutlich bereits im Juli 1912 von Kokoschka schwanger. Im Oktober ließ sie jedoch das Kind abtreiben. Den Schmerz, den Alma ihm mit der Abtreibung des gemeinsamen Kindes zufügte, verarbeitete er 1913 in den beiden Studien Alma Mahler mit Kind und Tod und Alma Mahler spinnt mit Kokoschkas Gedärmen, die heute in der Sammlung Essl in Klosterneuburg zu sehen sind [22] .

Mit Walter Gropius stand Alma nach wie vor in Briefkontakt. Über ihr Verhältnis mit Kokoschka hatte sie ihn jedoch im Unklaren gelassen. Gropius sah jedoch 1913 Kokoschkas Gemälde Doppelbildnis Oskar Kokoschka und Alma Mahler, dass 1913 auf der 26. Ausstellung der Berliner Secession zu sehen war (heute Museum Folkwang, Essen). Alma ist auf diesem Gemälde in einem roten Schlafanzug dargestellt und reicht Oskar Kokoschka die Hände wie zu einem Verlöbnis. Der Briefkontakt mit Gropius kam daraufhin im Laufe des Jahres 1913 vollständig zum Erliegen.

Auch mit Kokoschka wurde das Verhältnis zunehmend kühler. Den wiederholten Versuchen Kokoschkas, sie zur Heirat zu bewegen, entzog Alma sich regelmäßig durch lange Reisen in Begleitung von Lilly Lieser, einer ihrer wenigen weiblichen Freunde. Kokoschka schuf jedoch noch gegen Ende 1913 und zu Anfang 1914 ein vier Meter breites Fresko, das den Kamin in ihrem großzügig angelegten Sommerhaus in der kleinen österreichischen Gemeinde Breitenstein im Semmering-Gebiet schmückte. Wie in einigen Gemälden zuvor machte Kokoschka seine Beziehung zu Alma zum Thema des Freskos [23]. Gleichzeitig kühlte sich die Beziehung zwischen ihnen immer mehr ab. Kokoschka warf Alma in seinen Briefen Oberflächigkeit und innere Leere vor.

- Almi, man kann nicht nach Belieben einmal töricht und einmal weise sein. Man verliert sonst beide Glücksmöglichkeiten. Und Du wirst eine Sphinx, die nicht leben noch sterben kann, aber den Mann umbringt, der sie liebt und der zu moralisch ist, diese Liebe zurückzunehmen oder zu betrügen für sein Wohl (Brief vom 6. März 1914, [24])

Alma hielt im Mai des selben Jahres in ihrem Tagebuch fest, dass die Beziehung mit Kokoschka aus ihrer Sicht beendet sei. Zu den Männern, mit denen sie während der nächsten Monate engere Beziehungen hatte, zählte der Großindustrielle Carl Reininghaus und der Komponist Hans Pfitzner[25]. Zu einem wirklichen Ende der Beziehung mit Kokoschka kam es jedoch erst im ersten Kriegsjahr des Ersten Weltkriegs. Oskar Kokoschka meldete sich freiwillig und wurde durch Vermittlung seines Freundes Adolf Loos im Dragonerregiment Nr. 15, dem vornehmsten Reiterregiment der österreichischen Monarchie, aufgenommen. Das Pferd, das er für den Eintritt in dieses Reiterregiment benötigte, erwarb er mit dem Geld, das er aus dem Verkauf des Gemäldes Die Windsbraut erhielt. Die Windsbraut stellt ein eng umschlungenes Liebespaar dar, das die Züge von Kokoschka und Alma trägt. Es befindet sich heute im Kunstmuseum Basel [26] .

Walter Gropius

Die Entscheidung für Gropius

Noch während das Verhältnis mit Kokoschka bestand, nahm Alma wieder den Briefkontakt mit Gropius auf. Im Februar 1915 reiste sie in Begleitung von Lilly Lieser nach Berlin, um Gropius aufzusuchen. In ihrem Tagebuch hielt sie fest, dass es ihr erklärtes Ziel sei, sich den „bürgerlichen Musensohn wieder beizubiegen“. Die Wiederbegegnung zwischen den beiden verlief so stürmisch, dass Alma sich nach ihrer Rückkehr nach Wien Sorgen machte, wieder schwanger zu sein. In ihren Briefen an Gropius beschwor, versicherte sie ihm ihre Liebe und ihren Wunsch, endlich seine Ehefrau werden zu wollen. Mit Kokoschka endete der Briefverkehr erst im April 1915, als er sich freiwillig zum Frontdienst meldete.

Während Kokoschka und Gropius ihren Militärdienst ableisteten, begann Alma das gesellschaftliche Leben aufzunehmen, das ihren Ruf als künstlerische Muse begründete. Wie von ihrem Elternhaus gewöhnt, empfing sie im Salon ihrer Wiener Wohnung in der Elisabethstraße zahlreiche Kunstschaffende. Gerhart Hauptmann, Julius Bittner, Franz Schreker, Johannes Itten, Richard Specht, Arthur Schnitzler und Siegfried Ochs sowie ihre alten Verehrer Paul Kammerer und Hans Pfitzner verkehrten dort regelmäßig. Gleichzeitig begann sie sich immer mehr als Bewahrerin des musikalischen Erbes ihres verstorbenen Mannes Gustav Mahler zu gerieren. Der Satiriker Peter Altenberg karikierte die ergriffene Teilnahme der in Trauerkleidung gehüllten Alma an einer Aufführung von Mahlers Kindertotenlieder so treffend als inszeniert, dass Alma auf Rache sann und dafür sowohl Kokoschka als auch Kammerer einspannen wollte. Der Verlag S. Fischer verzichtete in späteren Ausgaben von Altenbergs Sammlung „Fechsung“ diese Satire weiterhin mit aufzunehmen.

Die Eheschließung zwischen Walter Gropius und Alma fand am 18. August 1915 in Berlin statt. Gropius hatte dafür Sonderurlaub erhalten und musste bereits zwei Tage später wieder an die Front zurückkehren. Kokoschka wurde am 29. August an der Front schwer verwundet. In Wien ging man sogar von seinem Tod aus. Alma reagierte auf die fälschliche Todesnachricht, indem sie aus Kokoschkas Atelier die Briefe holte, die sie ihm geschrieben hatte und dabei auch Skizzen und Zeichnungen an sich nahm.

Die Ehe mit Gropius

Oliver Hilmes hat in seiner Biografie über Alma Mahler-Werfel die Ehe zwischen Walter Gropius und Alma Mahler als eine von Beginn an zum Scheitern verurteilte Beziehung bezeichnet. Während er bei Gropius vermutet, dass er tatsächlich viel für Alma empfand und mit der Ehe möglicherweise auch versuchte, sein durch den Ersten Weltkrieg aus den Fugen geratenes Leben wieder zu normalisieren, sieht er bei Alma Mahler als Grund für die Eheschließung eine Mischung aus gesellschaftlicher Konvention, innerer Leere und Desorientierung.

Die frisch Verheiratete setzte auch nach der Eheschließung mit Walter Gropius ihr Leben in Wien fort[27] und empfing in ihrem Wiener Salon zahlreiche Musiker, Dirigenten und Künstler, die ihr als Witwe Mahlers die Aufwartung machten. Vom Schriftsteller Albert von Trentini ließ sie sich sogar den Hof machen. Nach wie vor sah sie sich vor allem als Witwe Gustav Mahlers und empfand die Ehe mit Gropius als sozialen Abstieg. Obwohl ihr Nachname nun offiziell Gropius lautete, bezeichnete sie sich gelegentlich als Alma Gropius-Mahler oder Mahler-Gropius. In einem ihrer Briefe an Gropius schrieb sie: …dass die Thüren der ganzen Welt, die dem Namen Mahler offenstehen, zufliegen vor dem gänzlich unbekannten Namen Gropius. [28]. Einigen Bekannten wie der Ehefrau von Gerhart Hauptmann teilte sie die Eheschließung erst mit, als man ihre Schwangerschaft nicht mehr übersehen konnte. Und als die Mutter von Gropius sich bei ihrem Sohn offensichtlich beschwerte, dass ihre Schwiegertochter sie nicht besucht habe, als sie anlässlich eines Mahlerkonzerts in Berlin weilte, ließ sie über Gropius ausrichten, dass die Schwiegermutter es rechtzeitig aus den Zeitungen erfahren hätte, hätte sie sich tatsächlich in Berlin aufgehalten.

Gropius kämpfte zu dieser Zeit an der Vogesenfront und war wiederholt in Kämpfe verwickelt. Auch während der Geburt seiner Tochter Manon am 5. August 1916 war er nicht anwesend, schenkte ihr aber Edvard Munchs Gemälde Mitternachtssonne als Dank für die anstrengende Geburt [29] . Alma Mahler-Gropius Briefe lassen nicht darauf schließen, dass sie sich im Klaren darüber war, welchen Gefahren ihr Mann an der Front ausgesetzt war. In ihren Briefen wechseln sich heftige Klagen, Berichte über Belanglosigkeiten und detaillierte erotische Phantasien ab. Schockiert war sie, als ihr Mann als Regimentsadjutant an eine Heeresschule für Nachrichtenwesen versetzt wurde und dort unter anderem für die Ausbildung von Hunden verantwortlich war, die als Sanitäts- und Meldehunde an der Front eingesetzt wurden. In einem ihrer Briefe an ihn nannte sie diese Aufgabe subaltern und unwürdig, als hässlich für ihn und sie. Mein Mann muss erstrangig sein. [30] schrieb sie ihm.

Trennung

Der Schriftsteller Franz Blei brachte am 14. November 1917 den erst 27-jährigen Franz Werfel zu einer der Abendgesellschaften in Almas Salon mit. Alma hatte zwar zwei Jahre zuvor dessen Gedicht Der Erkennende vertont [31], war dem bis dahin vor allem als Lyriker bekannten Werfel jedoch noch nicht persönlich begegnet. Sie fand Werfel zunächst physisch wenig attraktiv und störte sich daran, dass er Jude war. Anders als bei Gropius, der sich für Musik wenig interessierte, teilte Werfel Almas Interesse an Musik. Er besuchte sie in den folgenden Wochen häufiger, um gemeinsam mit ihr zu musizieren, und allmählich begann sie sich für ihn zu interessieren. Als Gropius am 15. Dezember anlässlich seines Weihnachtsurlaubes zurückkehrte, reagierte sie ablehnend und kühl auf ihn. Zwischen beiden kam es sehr schnell zu heftigen Auseinandersetzungen. Gropius' Urlaub endete am 30. Dezember und sie reagierte erleichtert auf seine Abreise[32] .

Das Liebesverhältnis mit Werfel begann vermutlich schon Ende 1917, denn als Alma Mahler-Gropius Anfang 1918 feststellen musste, dass sie schwanger war, war sie davon überzeugt, dass Werfel der Vater sei. Der Sohn Martin Carl Johannes kam am 2. August zur Welt. Es war eine Frühgeburt, die durch besonders stürmischen Geschlechtsverkehr mit Werfel ausgelöst wurde [33]. Gropius, der kurz nach der Geburt Heimaturlaub erhielt, musste feststellen, dass er wahrscheinlich nicht der Vater des Kindes sei, als er zufällig Ohrenzeuge eines Telefonats zwischen seiner Ehefrau und Werfel wurde [34]. Der Sohn, der offenbar an einer Gehirnwassersucht litt, starb am 15. Mai 1919. Werfel litt unter dem Tod, da er sich für die zu frühe Geburt verantwortlich machte.

Die Ehe zwischen Gropius und Alma Mahler wurde am 11. Oktober 1920 geschieden. Strittig war lange Zeit zwischen den beiden Ehepartnern das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Manon, ansonsten verhielt sich Gropius ähnlich gelassen wie Gustav Mahler, als dieser hinter das Verhältnis zwischen seiner Frau und Gropius kam. Nüchtern konstatiert Gropius in einem Brief an seine Noch-Ehefrau, den er ihr am 18. Juli 1919 schrieb:

- Unsere Ehe war niemals eine Ehe. Die Frau fehlte in ihr. Eine kurze Zeit warst Du mir herrliche Geliebte und dann gingst Du fort, ohne die Krankheit meiner Kriegsverdorrung mit Liebe und Milde und Vertrauen überdauern zu können - das wäre eine Ehe gewesen. [35](

Obwohl das Verhältnis zwischen Werfel und Alma Mahler zu dem Zeitpunkt bereits öffentlich bekannt war, nahm Gropius die Schuld für das Scheitern der Ehe auf sich. In einer theaterreifen Farce ließ er sich in flagranti mit einer Prostituierten in einem Hotelzimmer ertappen, um so eine schnelle Scheidung zu erwirken [36].

Lebensgefährtin Franz Werfels

Die Beziehung mit Werfel von 1919 bis 1929

Von 1919 an lebte Alma Mahler-Werfel mit Werfel zusammen. Öffentlich wurde die Beziehung zu dem Schriftsteller, als Max Reinhardt, damals Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Werfel einlud, Mitte April 1920 aus seiner neuen Verstrilogie Spiegelmensch vorzulesen. Für Werfel war dies eine große Auszeichnung. Alma Mahler begleitete den Schriftsteller nach Berlin und war ständig an seiner Seite zu sehen.

Werfel war elf Jahre jünger als seine Lebensgefährtin und zu Beginn ihrer Beziehung ein bekannter expressionistischer Lyriker. Ihm fehlte aber die Energie, als Schriftsteller großer Romane hervorzutreten. Bekannt war er für seine regen Beziehungen zu den Künstlerkreisen Wiens, mit deren Vertretern er nächtelang durch die Bars und Cafès der österreichischen Hauptstadt zog. Durch das Verhältnis mit Alma Mahler änderte sich dies. Werfel selber bezeichnete seine Geliebte und spätere Ehefrau einmal als Hüterin des Feuers, die von ihm ein tägliches Zeilenpensum abverlangte und ihn unter Druck setzte, seine zahlreichen kreativen Ideen umzusetzen, für deren Realisierung ihm bislang die Energie gefehlt hatte. Als Arbeitsdomizil stellte sie ihm ihr abgelegen liegendes Haus am Semmering zur Verfügung. War Alma Mahler verreist, fiel Werfel in seine alten Lebensgewohnheiten zurück und zog mit seinen früheren Zechkumpanen, wie etwa Ernst Polak, Alfred Polgar oder Robert Musil, nachts durch Wien.

Anna Mahler, die Tochter aus der ersten Ehe mit Gustav Mahler, hatte bereits siebzehnjährig den Dirigenten Rupert Koller geheiratet, ihn aber wenige Monate später verlassen. 1922 begann sie eine Beziehung zu dem Komponisten Ernst Krenek, der in seinen Erinnerungen Im Atem der Zeit ein kritisches Bild von Alma Mahler zeichnet. Der einstmals gefeierten Wiener Schönheit begegnete er das erste Mal, als sie Anfang Vierzig war. Er bezeichnete sie als ein etwas korpulentes prächtig aufgetakeltes Schlachtschiff[37]:

- Sie war es gewohnt, lange, fließende Gewänder zu tragen, um ihre Beine nicht zu zeigen, die vielleicht ein weniger bemerkenswertes Detail ihres Körperbaus war. Ihr Stil war der von Wagners Brünhilde, transportiert in die Atmosphäre der Fledermaus. [38]

Beeindruckt war Krenek dagegen von ihrer aus seiner Sicht unerschöpflichen und scheinbar unzerstörbaren Vitalität. Essen und Trinken stellten, wie er fand, die Grundelemente ihres Vorgehens dar, um Menschen an sich zu binden. Nur selten sei er mit ihr zusammengetroffen, ohne raffinierte, komplizierte und sichtlich teure Speisen und vor allem reichlich schwere Getränke[39] serviert bekommen zu haben. Irritiert war er dagegen über die sexuell aufgeladene Atmosphäre im Hause Mahler-Werfel:

- Sex war das Hauptgesprächsthema, und meistens wurden lärmend die sexuellen Gewohnheiten von Freunden und Feinden analysiert, wobei Werfel eine ernste und intellektuelle Note einzubringen versuchte, indem er sich feierlich über die Weltrevolution verbreitete.[40]

Geldnöte

Anfang der 1920er Jahre erwarb Alma Mahler zusätzlich zu der Wohnung in der Wiener Elisabethstraße und dem Haus auf dem Semmering einen dritten Wohnsitz. Es war ein kleiner, zweistöckiger Palazzo unweit des Canal Grande in Venedig. Von Gustav Mahlers Vermögen war jedoch kaum etwas übrig geblieben, da Alma Mahler einen großen Teil davon 1914 in Kriegsanleihen angelegt hatte. Der verbleibende Rest wurde von der Inflation in den 1920er Jahren aufgezehrt. Da Mahlers Sinfonien außerdem in diesen Jahren nur gelegentlich gespielt wurden, waren auch die Tantiemeneinnahmen gering. Der üppige Lebensstil, den Alma Mahler zu Beginn der 1920er Jahre führte, war daraus nicht zu finanzieren.

Um Geld zu beschaffen, beauftragte Alma Mahler unter anderem ihren Schwiegersohn Ernst Krenek damit, aus dem Fragment von Gustav Mahlers unvollständig gebliebener 10. Sinfonie ein geschlossenes Werk zu erarbeiten. Krenek tat dies auf Grund seines Respektes vor dem Werk Mahlers nur mit Widerwillen, war jedoch seiner Schwiegermutter finanziell so verpflichtet, dass er zumindest die Sätze Adagio und Purgatorio edierte und in eine aufführungsreife Fassung brachte [41]. Die beiden Sätze wurden am 12. Oktober 1924 unter Leitung von Franz Schalk in der Wiener Staatsoper uraufgeführt. Almas Freund Willem Mengelberg brachte diese Sinfoniebruchstücke in Amsterdam und New York zur Aufführung und Alma Mahler legte Wert darauf, die jeweiligen Tantiemen in US-Dollar zu erhalten.

Parallel zu der Uraufführung in Wien ließ Alma Mahler über den Paul Zsolnay Verlag, mit dessen Besitzerfamilie sie befreundet war, eine von ihr edierte Sammlung von Mahler-Briefen herausgeben sowie ein Faksimile der 10. Sinfonie veröffentlichen. Letzteres ist bis heute immer wieder kritisiert worden. Mahler hatte an der Sinfonie noch auf seinem Totenbett gearbeitet und die Notenblätter tragen an ihrem Rand sehr persönliche Notizen, die unter anderem auch seine Verzweifelung über Alma Mahlers Seitensprung mit Gropius widerspiegeln. Bruno Walter hatte Alma Mahler von der Veröffentlichung nach Mahlers Tod unter anderem deswegen abgeraten.

Die Herausgabe der Mahler-Briefe sowie der Sinfonie waren nicht die einzigen Veröffentlichungen des Paares Alma Mahler und Franz Werfel im Jahre 1924. Parallel zu den Veröffentlichung der Mahler-Briefe publizierte Alma Mahler ihre eigenen Kompositionen. Im österreichischen Verlag Weinberger erschienen fünf ihrer bislang nicht veröffentlichten Gesänge und die Universal Edition brachte die bereits 1915 mit Unterstützung von Gustav Mahler veröffentlichten Vier Lieder in einer zweiten, wenn auch kleinen, Auflage heraus.

Zum Großverdiener im Hause Mahler-Werfel wurde jedoch Franz Werfel. Werfels 1923 veröffentlichtes Trauerspiel Schweiger wurde zwar von den Kritikern als peinlich und trivial abgelehnt und auch Freunde Werfels, wie etwa Franz Kafka, standen dem Stück ablehnend gegenüber. Aber sowohl die Uraufführung in Prag als auch die deutsche Erstaufführung in Stuttgart waren ein großer Publikumserfolg. Im April 1924 erschien der erste Roman Werfels und begründete seinen Ruhm als Romanschriftsteller. Verdi - Roman der Oper wurde innerhalb weniger Monate 20.000 Mal verkauft. Alma Mahler hatte Werfel in der Arbeit wesentlich unterstützt und seine Arbeiten kritisch begleitet. Wie Alma Mahlers zeitweiliger Schwiegersohn Ernst Krenek kritisch anmerkte, war ihr wohl klar, dass mit einem Roman mehr Geld zu verdienen sei als mit den Gedichten, Dramen und Novellen, die Werfel bislang veröffentlicht hatte:

- Mit wahrhaft bewundernswertem Weitblick muss sie [Franz Werfels] Potential für das erkannt haben, was sie aus ihm machen wollte, und mit ebenso erstaunlicher Energie beschloß sie, sich auf ihre Geisteskräfte zu verlassen, um den gewünschten Wandel herbeizuführen... Ich erinnere mich nicht, ob es während meines ersten oder zweiten Sommers in Breitenstein war, daß er seinen Verdi-Roman fertigstellte.... Alma machte ihre wohlüberlegten Bemerkungen, die darauf hinausliefen, dass das Buch so gut sein müsse, wie nur irgendeiner von „diesen Klassikern“, sich aber zugleich zum Verkauf an den Zeitungsständern der Bahnhöfe eignen solle. Und Werfel erwies sich als fabelhaft anpassungsfähig. Dahin waren die himmelsstürmerischen Bemühungen des Expressionisten... [42]

1926 wurde Werfel von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit dem Grillparzer-Preis ausgezeichnet und Max Reinhardt führte in Berlin mit großem Erfolg sein Stück Juarez und Maximilian am Deutschen Theater in Berlin auf. 1929, als Alma Mahler dem Drängen von Werfel endlich nachgab und mit ihm am 6. Juli die Ehe schloss, war Werfel ein arrivierter Schriftsteller, der zu den meistgelesenen der deutschen Sprache zählte.

Diese Geldbeschaffungsmaßnahmen erwiesen sich sehr schnell als erfolgreich. Bereits 1925 konnte sie Alban Berg bei der Drucklegung seiner Oper Wozzeck finanziell unterstützen. Alban Berg widmete ihr aus Dankbarkeit diese Oper.

Die Ehejahre bis zur Emigration

Alma Mahler und Franz Werfel heirateten 1929, obwohl bereits in den Zwanziger Jahren immer wieder massive Krisen in ihrer Beziehung aufgetreten war. Bereits am 22. Januar 1924 hatte Alma Mahler in ihrem Tagebuch festgehalten:

- Ich liebe ihn nicht mehr. Mein Leben hängt innerlich nicht mehr mit dem seinen zusammen. Er ist wieder zusammengeschrumpft zu dem kleinen, hässlichen, verfetteten Juden des ersten Eindrucks. [43]

Solche Tagebucheintragungen sind für die emotionale Unausgeglichenheit Alma Mahlers nicht untypisch und mögen wenige Tage später nicht mehr die Bedeutung gehabt haben, die in ihnen anklingen. Oliver Hilmes vermutet in der Eheschließung auch eine Reaktion Alma Mahlers auf ihr zunehmendes Alter und ihren körperlichen Verfall, den sie gleichfalls in ihren Tagebüchern mehrfach anspricht. Sie hatte seit ihrer Jugend nicht mehr allein gelebt und mag Sorge gehabt haben, keinen adäquaten Lebenspartner mehr zu finden. Typisch für die Ehejahre bis zur Emigration im Jahre 1938 ist jedoch ein allmähliches Auseinanderdriften der beiden Lebenspartner. Beide verbrachten lange Zeiten getrennt. Alma Mahler entzog sich vor allem Treffen mit Werfels Familie, indem sie alleine nach Venedig reiste, und Franz Werfel verbrachte viel Zeit im Haus auf dem Semmering oder in Santa Margherita Ligure in der Provinz Genua, um dort, in einem Hotel lebend, an seinen Romanen weiterzuarbeiten. Dazu mag allerdings auch beigetragen haben, dass Franz Werfel sich in der pompösen Villa, die Alma Mahler 1931 in Wiens Nobelviertel Hohe Warte erworben hatte, nicht wohl fühlte. Zu der wachsenden Kluft zwischen den beiden Partnern trugen auch die unterschiedlichen politischen Meinungen bei.

Im Klima zunehmender politischer Radikalisierung verstärkte sich der bei Alma Mahler schon immer vorhandene Antisemitismus weiter. Sie hatte es zur Bedingung gemacht, dass Werfel vor der Hochzeit aus der jüdischen Religionsgemeinschaft austreten müsse. Werfel war diesem Wunsch gefolgt, trat jedoch wenige Monate später, nämlich am 5. November 1929, ohne Wissen Alma Mahlers wieder zum Judentum über. Auch der spätere Literaturnobelpreisträger Elias Canetti, der als Verehrer der Mahler-Tochter Anna in der Villa auf der Hohen Warte verkehrte, erzählt in seiner Autobiografie Der Augenspiegel, wie Alma Mahler selbst Gustav Mahler verächtlich als kleinen Juden bezeichnete [44]. Den deutschen Nationalsozialisten stand Alma Mahler positiv gegenüber. Die politischen Auseinandersetzungen nahm sie nicht als Kampf zwischen politischen Ideologien wahr, sondern als Auseinandersetzungen zwischen Juden und Christen. Auch im Österreichischen Bürgerkrieg nach der Parlamentsausschaltung durch Engelbert Dollfuß im Jahre 1934 stand sie eindeutig auf der Seite der Austrofaschisten. Der Spanische Bürgerkrieg war ein weiterer Streitpunkt zwischen den Ehepartnern. Alma Mahler-Werfel vertrat die Seite der Franquisten, während Franz Werfel sich auf die Seite der demokratischen Regierung Spaniens stellte.

In der Wiener Villa verkehrten seit Anfang der 1930er Jahre zunehmend Gäste, die Alma Mahler-Werfels politischer Richtung entsprachen. Neben Kurt von Schuschnigg verkehrten dort der frühere Bundeskanzler Rudolf Ramek und der Leiter des österreichischen Kriegsarchivs Edmund Glaise von Horstenau. Der engen Freundschaft, die sich Anfang der 1930er Jahre zwischen dem österreichischen Politiker Anton Rintelen und Alma Mahler-Werfel entwickelte, stand Franz Werfel, der sich noch 1918 für die Idee des Kommunismus eingesetzt hatte, verständnislos gegenüber. Daneben verkehrten in ihrem Haus bekannte Kirchenvertreter, wie der Domorganist Karl Josel Walter und der Kirchenmusikreferent Franz Andreas Weißenbäck. In den 37-jährigen Theologieprofessor und Ordenspriester Johannes Hollnsteiner, der in Hitler eine Art neuen Luther sah, verliebte sich die Fünfzigjährige und zwischen den beiden kam es zu einer Affäre. Um die Entdeckung der Liaison zu vermeiden, mietete Alma Mahler-Werfel sogar eine kleine Wohnung, um sich dort möglichst unentdeckt mit ihm treffen zu können. Franz Werfel kam zu dem Zeitpunkt dahinter, als man seine Bücher in Deutschland in der von Joseph Goebbels angeordneten Aktion wider den undeutschen Geist verbrannte.

1935 starb die erst 19-jährige Manon Gropius, die Tochter von Alma Mahler-Werfel mit Walter Gropius, an Kinderlähmung. Alma Mahler-Werfel hatte die auch von anderen Zeitgenossen verbürgte Anmut und Schönheit des jungen Mädchens auf die Tatsache zurückgeführt, dass sie dieses Kind als einziges mit einem „Arier“ gezeugt habe. Claire Goll gegenüber bezeichnete sie ihre anderen Kinder später einmal verächtlich als Mischlinge[45]. Die Beerdigung der jungen Manon Gropius war in Wien ein gesellschaftliches Großereignis. Johannes Hollnsteiner, der Geliebte der Mutter, hielt die Leichenrede, in der er vom Heimgang eines Engels sprach. Alban Berg widmete ihr ein Konzert für Violine und Orchester, das er Dem Andenken eines Engels nannte. Ludwig Karpath schrieb in seinem Nekrolog in der Wiener Sonn- und Montags-Zeitung von einem wunderbaren Geschöpf an Reinheit und Keuschheit der Empfindung.

Werfels politische Haltung in diesen Jahren ist teilweise schwierig zu deuten. Politische Naivität, persönliche Verpflichtungen und der Einfluss seiner Frau mögen eine Rolle dabei gespielt, wenn der von den Faschisten in Deutschland längst verbotene Schriftsteller gemeinsam mit dem Ehepaar Schuschnigg und seiner Frau 1935 in einer von Benito Mussolini zur Verfügung gestellten Limousine Ausflüge unternahm. Als Kurt von Schuschniggs Ehefrau bei einem Autounfall 1935 ums Leben kam, schrieb Werfel ihren Nachruf, in dem er Schuschnigg als außerordentlichen Menschen bezeichnete.

- Menschen hungern in Kerkern, die Werfels aber fressen aus der Krippe und lecken die Hand. Die Verkörperung der menschlichen Dreckseele [46],

kommentierte dies die in Brünn erscheinende Arbeiterzeitung.

Anders als im nationalsozialistischen Deutschland waren Juden zu diesem Zeitpunkt nicht vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Der österreichische Ständestaat unter Schuschniggs Regierung war zwar ab 1937 antisemitisch unterlegt, gerierte sich aber gerade in Abgrenzung zu Nazideutschland als tolerant und weltoffen. Gustav Mahlers 25. Todestag beging man zwischen dem 26. April und dem 24. Mai 1936 feierlich, indem die Wiener Philharmoniker und die Wiener Symphoniker eine Reihe seiner Werke aufführten und Bruno Walter – wie Mahler gleichfalls Jude – dirigierte. Alma Mahler-Werfel lud zu den Veranstaltungen, die laut Programmzettel unter dem Ehrenschutze des Herrn Bundeskanzlers Dr. Kurt v. Schuschnigg stattfanden, auch das diplomatische Corps der Niederlande, Schwedens, Belgiens, Polens, Ungarns und Frankreichs ein. 1937 wurde Franz Werfel mit dem „Österreichischen Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft“ ausgezeichnet.

Die Emigration in die USA

Die Villa auf der Hohen Warte, in der Manon Gropius gestorben war, wurde von Alma Mahler-Werfel zunehmend als Unglückshaus empfunden. Franz Werfel lebte nur noch selten dort und zog es vor - vielleicht auch wegen des hohen Alkoholkonsums seiner Frau - in Hotelzimmern außerhalb von Wien zu arbeiten. Alma Mahler wollte daher die Villa vermieten. Am 12. Juni 1937 gab sie ein letztes Abschiedsfest in der Villa mit den 20 Räumen, bei der erneut ein großer Teil der Wiener Gesellschaft und vor allem viele Kulturschaffende anwesend waren. Unter den Gästen befanden sich neben Bruno Walter und Almas erstem Geliebten Alexander von Zemlinskiy Künstler wie Ida Roland, Carl Zuckmayer, Egon Wellesz, Ödön von Horváth, Siegfried Trebitsch, Arnold Rosé, Karl Schönherr und Franz Theodor Csokor [47].

Obwohl sich die Beziehung zwischen Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel noch nicht wieder gefestigt hatte, brachen sie am 29. Dezember zu einer Reise auf, die sie zunächst nach Mailand und dann über Neapel auf die Insel Capri führte. Dort erfuhren sie, dass der Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg am 12. Februar mit Nazideutschland das sogenannte Berchtesgadener Abkommen unterzeichnet hatte, das - für das Ehepaar wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht völlig absehbar - das Ende von Österreich als selbstständigem Staat einleitete. Ende Februar reiste Alma Mahler-Werfel allein und inkognito nach Wien zurück, wo sie alle Bankkonten auflöste und das Geld durch die langjährige Vertraute Ida Gebauer in einem Geldgürtel in die Schweiz schmuggeln ließ. Am 12. März, dem Tag, an dem der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich vollzogen wurde, verabschiedete sie sich von ihrer Mutter und reiste gemeinsam mit ihrer Tochter, die als Halbjüdin nun bedroht war, über Prag und Budapest nach Mailand, wo Franz Werfel auf sie wartete [48].

Die Spannungen zwischen den beiden Ehepartnern hielten an. In ihrem Tagebuch schrieb Alma Mahler-Werfel von zwei Menschen, die nach zwanzig Jahren Zusammensein zwei unterschiedliche Sprachen sprechen und deren „Rassenfremdheit“ unüberbrückbar war [49]. Werfels Sorge um seine Familie fand sie übertrieben. Trotzdem ließen sich beide gemeinsam in dem südfranzösischen Fischerdorf Sanary-sur-Mer unweit von Marseilles nieder, wo sich bis 1940 auch andere deutsche Emigranten wie Thomas und Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht, Ludwig Marcuse, Franz Hessel und Ernst Bloch zeitweise aufhielten. Zumindest zu diesem Zeitpunkt erwog Alma Mahler-Werfel die Scheidung von Werfel und ließ über das Reichspropagandaamt vorfühlen, ob sie in Österreich willkommen sei [50]. Warum sie sich letztlich doch entschied, ihrem Mann in das Exil in die USA zu folgen, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Ihr Biograf Hilmes hat darin die Angst der mittlerweile fast 60-jährigen vor der Einsamkeit vermutet, denn ihr letzter Geliebter Johannes Hollnsteiner - von den Nazis als Unterstützer der Schuschnigg-Regierung noch im März 1938 in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert - war keine Alternative.

Die Emigration in die USA gestaltete sich sehr schwierig. Als sie Sanary-sur-Mer im Juni 1940 verließen, hatte die Deutsche Wehrmacht bereits Paris besetzt. Das Ehepaar Mahler-Werfel besaß keine Visa für die Ausreise in die USA und musste unter anderem im Wallfahrtsort Lourdes fünf Wochen warten, um eine Reisegenehmigung bis nach Marseille zu erhalten. In Marseille trafen sie auf Heinrich Mann, seine Frau Nelly und seinen Neffen Golo Mann, mit denen sie bis zu ihrer Ankunft in den USA zusammenblieben. Dass ihnen die Ausreise gelang, verdankten sie dem amerikanischen Journalisten und Quäker Varian Fry. Fry gehörte dem Emergency Rescue Committee an, das vor allem Intellektuelle bei ihrer Flucht aus Frankreich unterstützte. Er brachte die fünfköpfige Gruppe zur französisch-spanischen Grenze. Dort mussten sie zu Fuß einen Gebirgszug überqueren, was vor allem den fast 70-jährigen Heinrich Mann und den übergewichtigen Franz Werfel an ihre physische Leistungsgrenze brachte.

- Ich habe das Gefühl, dass Franz ohne sie [Alma Mahler-Werfel] einfach liegen geblieben und zu Grunde gegangen wäre [51]

schrieb Carl Zuckmayer an einen Freund, nachdem er die Details der Flucht erfuhr. In Barcelona organisierte Fry Flugtickets nach Lissabon, von wo aus sie mit einem Ozeandampfer nach New York übersetzten. Am 13. Oktober 1940 kamen sie dort an.

Die Jahre in den USA

Die letzten Ehejahre mit Franz Werfel

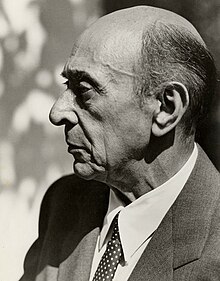

Das Ehepaar Mahler-Werfel ließ sich in Los Angeles nieder, wo zahlreiche deutsche und österreichisch Emigranten lebten. Neben Thomas Mann, Max Reinhardt, Alfred Döblin, Arnold Schönberg und Erich Wolfgang Korngold lebte hier unter anderem Friedrich Torberg, der über die kommenden Jahre ein besonders enges Verhältnis sowohl zu Franz Werfel als auch Alma Mahler-Werfel entwickelte.

Ihre finanziellen Mittel waren ausreichend, um sich zunächst in einem Villenviertel oberhalb der Stadt niederzulassen und einen Hausangestellten zu engagieren, der gleichzeitig als Kammerdiener für Werfel sowie als Chauffeur und Gärtner fungierte. Ähnlich wie in Europa verkehrten auch in Los Angeles viele Persönlichkeiten des Kulturlebens in ihrem Haus. Insbesondere Thomas Mann und seine Frau Katia waren regelmäßig Gäste. Werfel arbeitete in dieser Zeit intensiv an seinem Roman über Bernadette Soubirous. Dabei unterstützte ihn als Sekretär Albrecht Joseph, der ein für das Zusammenleben von Werfel und Alma Mahler-Werfel bezeichnendes Erlebnis berichtete:

- Man stritt sich über die Nachrichten, die wie immer ziemlich schlecht waren. Alma vertrat den Standpunkt, dass es gar nicht anders sein könnte, da die Alliierten - Amerika war noch nicht in den Krieg eingetreten - degenerierte Schwächlinge wären, und die Deutschen, inklusive Hitler, Supermänner. Werfel ließ diesen Unsinn nicht gelten, aber Alma gab nicht nach. Der sinnlose Streit dauerte ungefähr zehn Minuten, dann klopfte Werfel mir auf die Schulter und sagte: 'Lass uns nach unten gehen und arbeiten.' Mitten auf der engen Wendeltreppe blieb er stehen, drehte sich zu mir und sagte: 'Was soll man mit so einer Frau nur machen?' Er schüttelte den Kopf: 'Man darf nicht vergessen, dass sie eine alte Frau ist.' [52]

Werfels Roman Das Lied der Bernadette über Bernadette Soubirous wurde zu einem US-Bestseller, von dem innerhalb weniger Monate 400.000 Exemplare verkauft wurden. Twentieth Century Fox erwarb die Filmrechte. Rezensionen erschienen in zahlreichen US-Tageszeitungen und Radio-Interviews mit Werfel wurden landesweit ausgestrahlt.

Die mit dem schriftstellerischen Erfolg einhergehende Verbesserung ihrer finanziellen Lage ermöglichte dem Ehepaar, in Beverly Hills eine komfortablere Villa zu erwerben. Zum Schreiben zog sich Werfel allerdings nach Santa Barbara zurück. Oliver Hilmes vermutet, dass nur diese räumliche Trennung es dem Ehepaar ermöglichte, trotz großer Differenzen immer wieder zusammenzufinden und ihre Beziehung über 25 Jahre stabil zu halten.

Unweit der neuen Villa lebten nicht nur Friedrich Torberg, sondern auch Ernst Deutsch, ein Jugendfreund Werfels, das Ehepaar Schönberg sowie das Ehepaar Feuchtwanger. Erich Maria Remarque wurde dort zu Alma Mahler-Werfels neuem Zechkumpan, der ihr nach der ersten durchfeierten Nacht eine Flasche russischen Wodka in einen riesigen Blumenstrauß gehüllt schenkte.

Franz Werfel erlitt in der Nacht des 13. September 1943 einen schweren Herzinfarkt, von dem er sich erst in der Jahreshälfte 1944 langsam erholte. Zu der Entourage des Ehepaars zählte nun auch ein von Alma Mahler-Werfel engagierter Leibarzt. Im Sommer 1945, Werfel hatte gerade seinen utopischen Roman Stern der Ungeborenen vollendet, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand jedoch wieder. Am 26. August 1945 erlag er einem weiteren schweren Herzinfarkt. Bei der Trauerfeier am 29. August übernahmen Bruno Walter und die Sängerin Lotte Lehmann die musikalische Gestaltung. Alma Mahler-Werfel selbst nahm nicht an der Beisetzung teil. Die Trauerrede hielt der Pater Georg Moenius, mit dem sich Werfel während seiner Arbeit an Das Lied der Bernadette über theologische Fragen ausgetauscht hatte. Er ging in seiner Rede auf die Taufriten der katholischen Kirche ein, was zu Spekulationen geführt hat, dass Alma Mahler-Werfel an Werfel noch die Nottaufe vollzogen habe, als sie ihren sterbenden Mann fand. Werfel hatte zwar generell Sympathien gegenüber dem katholischen Glauben bekundet, sich aber mehrfach zum Judentum bekannt und unter anderem 1942 in einem Brief an den Erzbischof von New Orleans festgehalten, dass es ihm angesichts der Judenverfolgung widerstrebe mich in dieser Stunde aus den Reihen der Verfolgten fortzuschleichen [53].

Die große Witwe

Als La grande veuve, als die große Witwe Gustav Mahlers und Franz Werfels, bezeichnete Thomas Mann Alma Mahler-Werfel in ihren letzten 19 Lebensjahren. Boshafter fiel das Urteil von Claire Goll über die Witwe aus, die nach Golls Meinung nach Werfels Tod ihr Auge auf Bruno Walter geworfen hatte. Sie verglich Alma Mahler, deren Figur ihre Vorliebe für Champagner und Bénédictine nicht bekommen war, mit einer auseinanderquellenden Germania und schrieb über sie:

- Um ihre welkenden Reize aufzufrischen, trug sie gigantische Hüte mit Straußenfedern; man wußte nicht, ob sie als Trauerpferd vor einem Leichenwagen oder als neuer d'Artagnan aufzutreten wünschte. Dazu war sie gepudert, geschminkt, parfümiert und volltrunken. Diese aufgequollene Walküre trank wie ein Loch. [54]

Ihre alte Heimatstadt Wien besuchte Alma Mahler-Werfel nur noch einmal kurz im Jahre 1947. Ihre Mutter war im Herbst 1938 gestorben; ihr Stiefvater Carl Moll, ihre Halbschwester Maria und Richard Eberstaller, die beide langjährige NSDAP-Mitglieder gewesen waren, hatten im April 1945 Selbstmord begangen. Bei ihrem Besuch ging es ihr überwiegend um die Regelung von Vermögensfragen. Mit dem österreichischen Staat verwickelte sie sich in gerichtliche Auseinandersetzungen um Edvard Munchs Gemälde Sommernacht am Strand, das ihr Walter Gropius einst anlässlich der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter geschenkt hatte und das Carl Moll nach Alma Mahler-Werfels Emigration in die USA im April 1940 an die heutige Österreichische Galerie Belvedere verkauft hatte. Alma Mahler-Werfel verlor den Prozess, weil sie nicht glaubwürdig belegen konnte, dass ihr Stiefvater dies ohne ihr Einverständnis getan hatte. Der Verkaufserlös des Bildes war außerdem verwendet worden, um notwendige Reparaturen an ihrem Haus am Simmering vorzunehmen. Eine persönliche Bereicherung Molls hatte nicht stattgefunden. Bis in die 1960er Jahre bemühte sie sich um die Herausgabe des Bildes und weigerte sich, österreichischen Boden noch einmal zu betreten. Zur Sprache kam in der Gerichtsverhandlung auch, dass Alma Mahler-Werfel Ende der Dreißiger Jahre über ihren Schwager versucht hatte, Bruckners handschriftliche Partitur der ersten drei Sätze seiner 3. Sinfonie an die Nazis zu verkaufen [55].

Zu ihrem siebzigsten Geburtstag erhielt Alma Mahler-Werfel ein ungewöhnliches Geschenk, das auch dokumentiert, wie sehr sie der Kulturszene verbunden war. Ein befreundetes Ehepaar hatte Monate vor dem Geburtstag Bekannte und Freunde von Alma Mahler-Werfel angeschrieben und sie gebeten, jeweils ein Blatt Papier zu gestalten. Zu den 77 Gratulanten, die auf diese Weise ihre Glückwünsche überbrachten, zählten unter anderem ihr ehemaliger Ehemann Walter Gropius, Oskar Kokoschka, Heinrich und Thomas Mann, Carl Zuckmayer, Franz Theodor Csokor, Lion Feuchtwanger, Fritz von Unruh, Willy Haas, Benjamin Britten, ihr ehemaliger Schwiegersohn Ernst Krenek, Darius Milhaud, Igor Strawinsky, Ernst Toch, die Dirigenten Erich Kleiber, Eugene Ormandy, Fritz Stiedry, Leopold Stokowski sowie der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg. Arnold Schönberg, der wegen eines vorherigen Zerwürfnisses mit Alma Mahler-Werfel nicht eingeladen worden war, sich an dem Buch zu beteiligen, widmete ihr einen Geburtstagskanon mit dem Text:

- Gravitationszentrum eigenen Sonnensystems, von strahlenden Satelliten umkreist, so stellt dem Bewunderer dein Leben sich dar[56]

Die Autobiografie Mein Leben

1951 übersiedelte Alma Mahler-Werfel nach New York, wo sie vier kleine Eigentumswohnungen in einem Haus in der Upper East Side erworben hatte. Sie selber lebte in der dritten Etage und nutzte eine Wohnung als Wohnraum, die zweite als Schlafraum. Die in der Etage darüber liegenden zwei Wohnungen wurden von August Hess, dem ehemaligen Kammerdiener von Werfel, und von ihren Gästen genutzt. Seit längerer Zeit arbeitete sie bereits an einer Autobiographie ihres Lebens, die auf ihren Tagebüchern basierte. Als Ghost Writer unterstützte sie zuerst Paul Frischauer, mit dem sie sich aber bereits 1947 zerstritten hatte, als er ihre zahlreichen antisemitischen Ausfälle monierte. In den 1950er Jahren arbeitete sie mit E. B. Ashton zusammen. Auch er sah wegen ihrer antisemitischen Äußerungen und den zahlreichen Angriffen auf noch lebende Personen die Notwendigkeit, ihre Tagebücher zu zensieren. 1958 erschien in englischer Sprache And the bridge is love.

Die Reaktionen auf diese englische Ausgabe waren verhalten. Verärgert reagierte insbesondere Walter Gropius, der auf die Darstellung ihrer frühen Liebesbeziehung verletzt reagierte [57]. Die Reaktionen auch von anderen Freunden und Bekannten, wie etwa Paul von Zsolnay, machten Alma Mahler-Werfel deutlich, dass eine deutschsprachige Ausgabe, über die bereits nachgedacht wurde, nicht ohne weitergehende Veränderungen veröffentlicht werden sollte. Willy Haas wurde die Aufgabe übertragen, die Fassung für den deutschsprachigen Markt vorzubereiten, bei der er erneute weitere Glättungen des ursprünglichen Textes vornehmen sollte. Bereits ihre vorherigen Ghost Writer hatten ihr nahegelegt, ihre rassenpolitischen Äußerungen doch zu streichen. Erst die Reaktionen auf die englische Ausgabe ließen sie umdenken:

- Lasse bitte die ganze Judenfrage in der Versenkung verschwinden [58],

schrieb sie Willy Haas.

Ihre deutschsprachige Biografie Mein Leben fand die von ihr erwartete positive Aufnahme keineswegs. Das Buch galt als „schlüpfrig“, zweideutig, widersprüchlich und reizte in seiner ich-bezogenen Darstellungsweise zur Karikatur. Langjährige Wegbegleiter wie Carl Zuckmeyer und Thomas Mann hatten sich bereits nach der Veröffentlichung der englischen Version von ihr zurückgezogen.

- [Sie ist mir], bei allem Spass, den man an der Buntheit, Farbigkeit, Lebensbegabung, sogar an der Hemmungslosigkeit und Gewalttätigkeit dieser Natur haben konnte, durch dieses allzu hemmungslose Memoirenbuch, (dem allerdings etwas Gigantisches, nämlich an Taktlosigkeit und Verfälschungen, innewohnt), recht zuwider geworden... [59],

schrieb Zuckmayer nach ihrem Tod.

Scharf fällt auch das Urteil ihrer Biografin Astrid Seele aus:

- Ihre autobiographisch behauptete Identifikation mit ihrer Musenrolle stellt nur einen letzten verzweifelten Versuch dar, selbst an ihre ganz persönliche Lebenslüge zu glauben und damit ihr Leben vor sich selbst zu rechtfertigen [60]

Tod

Alma Mahler-Werfel starb am 11. Dezember 1964 im Alter von 85 Jahren in ihrem New Yorker Appartement. Die erste Trauerfeier fand zwei Tage später statt. Soma Morgenstern hielt die Trauerrede. Beigesetzt wurde Alma Mahler-Werfel allerdings erst am 8. Februar 1965 neben dem Grab ihrer Tochter Manon auf dem Grinzinger Friedhof in Wien.

Die Nachrufe, die nach ihrem Tod erschienen, bezogen sich unter dem Eindruck ihrer Autobiografie meist auf ihre Ehen und Liebesaffären. Die Mischung aus Anziehung, Bewunderung und Abneigung, die sie bei vielen auslöste, kommt auch in einem Gedicht zum Ausdruck, das der Liedermacher und Satiriker Tom Lehrer spontan nach ihrem Tod schrieb und veröffentlichte (siehe Weblinks: „Liedtext“).

Friedrich Torbergs Nachruf auf Alma Mahler-Werfel, der 1964 erschien, dagegen erklärt nachvollziehbarer, warum so viele Kulturschaffende von dieser Frau fasziniert waren:

- Wenn sie von jemandes Talent überzeugt war, ließ sie für dessen Inhaber - mit einer oft an Brutalität grenzenden Energie - gar keinen anderen Weg mehr offen als den der Erfüllung. Dazu war er dann sich und ihr und der Welt gegenüber verpflichtet und sie empfand es als persönlichen Affront, wenn eine von ihr erkannte oder gar geförderte Begabung nicht allgemein anerkannt wurde. Das geschah übrigens nur wenigen, und denen blieb sie rührend treu. Erfolg betörte sie, aber Erfolglosigkeit beirrte sie nicht. Ihre Einsatzfreude, ihre Hingabe, ihre Aufopferungsfähigkeit kannte keine Grenzen und mußte schon deshalb faszinierend und aneifernd wirken, weil sie nichts von kritikloser Vergötterung an sich hatte, weil ihre Urteilskraft sich durch nichts vernebeln ließ.

- Daran lag es wohl auch, daß so viele schöpferische Männer an ihr hängen blieben. Hier setzte ihre eigene Produktivität sich fort und um [...]. Sie hatte eine Art, zu arrangieren und zu dirigieren, die ihr mit geometrischer Zwangsläufigkeit den Mittelpunkt zuwies, und alle waren dessen froh: denn dieser Mittelpunkt stand fest und setzte die andern in Szene, nicht sich [...]. Am Morgen pflegte sie um 6 Uhr aufzustehen, trank eine Flasche Champagner leer und spielte eine Stunde lang das 'Wohltemperierte Klavier'. Ich berichte das aus Erfahrung. Denn ich war meiner Gewohnheit, die zur Deckung des Lebensunterhalts erforderlichen Schreibarbeiten des Nachts zu erledigen, auch in Los Angeles treu geblieben, und es geschah nicht selten, daß im Morgengrauen das Telephon ging, dem dann ohne weitere Formalitäten ihre Stimme entklang: 'Bist noch wach? Komm frühstücken!' Und da gab es keinen Widerspruch. [61]

Die Komponistin Alma Mahler-Werfel

Das Werk

Während ihrer künstlerisch aktiven Zeit komponierte Alma Mahler-Werfel etwas mehr als hundert Lieder, verschiedene Instrumentalstücke und den Anfang einer Oper. Von ihrem Oeuvre sind nur vierzehn Lieder erhalten geblieben. Die übrigen Kompositionen gingen während des Zweiten Weltkriegs verloren. Überliefert sind die 1910 erschienen Lieder, die vermutlich alle zwischen 1900 und 1901 komponiert wurden:

- Die stille Stadt, Vertonung eines Textes von Richard Dehmel

- In meines Vaters Garten, Vertonung eines Textes von Erich Otto Hartleben

- Laue Sommernacht, Text von Falke

- Bei dir ist es traut, Text von Rainer Maria Rilke

- Ich wandle unter Blumen, Text von Heinrich Heine

1915 veröffentlichte Alma Mahler-Werfel vier weitere Lieder, die 1901 beziehungsweise 1911 von ihr komponiert wurden:

- Licht in der Nacht, Text von Otto Julius Bierbaum

- Waldseligkeit, Text von Dehmel

- Ansturm, gleichfalls eine Vertonung eines Textes von Dehmel.

- Erntelied, Text von Falke

1924 wurden fünf weitere ihrer Lieder veröffentlicht, deren Entstehungszeitpunkt bis auf ein Lied jedoch nicht bekannt ist:

- Hymne, Text von Novalis

- Ekstase, Text von Bierbaum

- Der Erkennende, Text von Franz Werfel. Das Lied wurde 1915 von Alma Mahler-Werfel komponiert.

- Lobgesang, Text von Dehmel

- Hymne an die Nacht, Text von Novalis

Die Wertung der Komponistin Alma Mahler-Werfel

Danielle Roster hat in ihrem 1995 veröffentlichten Aufsatz über Alma Mahler-Werfel darauf hin gewiesen, dass in ihr gewidmeten Artikeln und Büchern Alma Mahler-Werfel als Komponistin nur selten wahrgenommen wird. Selbst die Musikkritikerin Karen Monsson, die sich ausführlicher mit Alma Mahler-Werfels Konflikt um die künstlerische Selbstentfaltung auseinandersetzt, widmet den Kompositionen Alma Mahler-Werfels nur wenige Zeilen. Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Schaffen Alma Mahler-Werfels erfolgte durch den österreichischen Musikwissenschaftler und Komponisten Robert Schollum. Er weist darauf hin, dass sich die Tonsprache ihrer Arbeiten stark von der ihres Mannes Gustav Mahler unterscheidet. Ähnlichkeit besteht dagegen zu dem Werk von Alexander von Zemlinsky, ihrem Kompositionslehrer, und zu Richard Wagner und Johannes Brahms. Schollum spricht ihr eine melodische Begabung zu und bezeichnet ihre Komposition als kühn und originell. Er vergleicht Alma Mahler-Werfel, der er eine musikalische Hochbegabung zuspricht, mit den frühen Kompositionen von Alban Berg, den Gurreliedern von Arnold Schönberg, den Arbeiten von Franz Schreker und den nach 1909 entstandenen Kompositionen von Joseph Marx.

In jedem Fall hatte Alma Mahler-Werfel Zweifel daran, wie weit es einer Frau anstünde, zu komponieren. Die heute als Komponistinnen geschätzten Clara Schumann und Fanny Hensel wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts als solche nicht gewürdigt, so dass es Alma Mahler-Werfel an entsprechenden weiblichen Vorbildern fehlte. Das Leben ihrer als Komponistin erfolgreichen Zeitgenossin Ethel Smyth zeigt auch, wie viel Entschiedenheit angesichts der gesellschaftlichen Konventionen dazu gehörte, sich als Komponistin durchzusetzen. Auch andere Zeitgenossinnen, wie die Malerin Paula Modersohn-Becker oder die Schriftstellerin und Übersetzerin Franziska Gräfin zu Reventlow, haben ihren Anspruch auf eine künstlerische Selbstentfaltung nur mit sehr viel Kraft und Energie umsetzen können.

Alma Mahler-Werfel im Werk Kokoschkas (Auswahl)

Oskar Kokoschkas Leben und Schaffen war auch nach der Beendigung des Liebesverhältnisses mit Alma Mahler noch lange von dieser Beziehung geprägt. Sein Drama Orpheus und Eurydike, das er 1918 vollendete, spiegelt im Mythos dieser antiken Liebesgeschichte das Scheitern seiner Liebe zu Alma Mahler.

Zu den bizarreren Anekdoten der Kunstgeschichte gehört, dass Kokoschka zum Jahresende 1918 sich von der Puppennmacherin Hermine Moos eine lebensgroßen Puppen-Fetisch nach Almas Modell fertigen ließ. Der Puppenfetisch mit Katze und Maler mit Puppe sind zwei der Ölgemälde, in denen dieser Fetisch dargestellt ist. Kokoschka zerstörte diesen Fetisch schließlich selbst, indem er in einer durchfeierten Nacht der Puppe den Kopf abschlug. Das trug ihm den Besuch der Polizei ein, da Nachbarn die im Garten liegenden Puppenbestandteile für eine Leiche hielten.

- Erster Fächer für Alma Mahler, 1912, Tusche und Aquarell auf ungegerbter Ziegenhaut, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

- Alma Mahler, 1912, Öl auf Leinwand, The National Museum of Modern Art, Tokio

- Alma Mahler und Oskar Kokoschka, 1913, Kohle und weiße Kreide, Leopold Museum, Wien

- Doppelbildnis Oskar Kokoschka und Alma Mahler, 1912/1913, Öl auf Leinwand, Museum Folkwang, Essen

- Die Windsbraut, 1913, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Basel, Basel

- Alma Mahler, 1913, Kreide, Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh

- Alma Mahler mit Kind und Tod, 1913, Kreide, Samkmlung Essl, Klosterneuburg

- Alma Mahler spinnt mit Kokoschkas Gedärmen, 1913, Kreide, Sammlung Essl Klosterneuburg

- Alma Mahler von Verehrern bedrängt, 1913, Lithographie, Graphische Sammlung Albertina, Wien

- Der Puppenfetisch mit Katze, 1919, Grüne Kreide, Guggenheim Museum, New York

- Maler mit Puppe, Öl auf Leinwand, Neue Nationalgalerie, Berlin

Trivia

1996 wurde anlässlich der Wiener Festwochen das ungewöhnliche Theaterstück „Alma – A Show biz zum Ende“ von Joshua Sobol unter der Regie von Paulus Manker im ehemaligen Sanatorium Purkersdorf uraufgeführt. Das Sanatorium in der Nähe von Wien ist ein Bauwerk des Jugendstil-Architekten Josef Hoffmann, einem Freund von Almas Stiefvater Carl Moll. Die Atmosphäre des Bauwerks und die Möglichkeit für die Zuschauer, in verschiedenen Räumen der theatralischen Inszenierung von Alma Mahler-Werfels Leben gleichsam wie einer ihrer zeitgenössischen Gäste teilzuhaben, bescherten dem "Polydrama" in den Jahren 1996 bis 2001 140 ausverkaufte Vorstellungen. 1999 wurde das Theaterstück von Paulus Manker verfilmt. Es folgten im Jahre 2002 Aufführungen in Venedig, 2003 in Lissabon, 2004 in Los Angeles und 2005 im Schloss Petronell bei Wien. Im Jahre 2006 ist es in Berlin zu sehen.

2001 wurde unter der Regie des australischen Regisseurs Bruce Beresford (Miss Daisy und ihr Chauffeur) ein weiterer Film über das Leben Alma Mahler-Werfels gedreht. Der Titel der englisch-deutsch-österreichischen Koproduktion, Die Windsbraut (Bride of the Wind), ist auch der Titel eines Gemäldes, das Oskar Kokoschka im Jahre 1913 während seiner Beziehung zu Alma Mahler-Werfel von ihr gemalt hatte (siehe unten).

Eigene Werke

Notenausgaben

- Sämtliche Lieder für mittlere Stimme und Klavier. Universal Edition Nr. 18 016.

- Fünf Gesänge. Musikverlag Josef Weinberger.

- „Die stille Stadt“, „Ich wandle unter Blumen“. In: E. Rieger (Hg.): Frauen komponieren. 25 Lieder für Singstimme und Klavier. Schott Edition 7810.

Autobiographien

- Mein Leben. Frankfurt am Main 1963. ISBN 3-596-20545-X

- Erinnerungen an Gustav Mahler. Hg.: Donald Mitchell. Frankfurt am Main 1971.

- Tagebuch-Suiten 1898–1902. Hg: Anthony Beaumont. Frankfurt am Main 1997.

Biografien

- Oliver Hilmes: Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel. München: Siedler 2004. ISBN 3-88680-797-5.

- Hilmes verarbeitet erstmalig Mahler-Werfels bis dahin unzugängliche autobiographische Aufzeichnungen, in denen sie von sich selbst ein höchst unvorteilhaftes egomanisches, mitunter hysterisch überspanntes und zudem mit rassistischen Zügen durchsetztes Bild entwirft)

- Francoise Giroud: Alma Mahler oder die Kunst, geliebt zu werden

- Giroud sieht Alma Mahler-Werfel vor allem als frühe Feministin

- Berndt W. Wessling: Alma – Gefährtin von Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius, Franz Werfel, List Taschenbuch Verlag 2000, ISBN 3-612-65095-5 (Erstauflage 1983)

- Die Biografie gilt als wenig objektiv und solide.

- Astrid Seele: Alma Mahler-Werfel. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2001. ISBN 3-499-50628-9

Aufsätze

- Danielle Roster: Alma Mahler-Schindler. In: dies.: Die großen Komponistinnen. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1998, S. 267–291. Mit Bibliografie und Diskografie in Auswahl. ISBN 3-458-33816-0

- Robert Schollum: Die Lieder von Alma Schindler-Mahler. In: Österreichische Musikzeitschrift, 8/1979, S. 544-551.

Andere Materialien

- Henry-Louis de La Grange (Hrsg.): Ein Glück ohne Ruh': Die Briefe Gustav Mahlers an Alma: Erste Gesamtausgabe. Berlin 1995.

- Jens Malte Fischer: Gustav Mahler - Der fremde Vertraute Zsolnay, Wien 2003. ISBN 3552052739 (ausführliche Darstellung der Ehe zwischen Gustav Mahler und Alma Mahler-Werfel).

- Alfred Weidinger: Kokoschka und Alma Mahler, Prestel Verlag München, 1996, ISBN 3-7913-1711-3

Alma Mahler Werfel, die mit sehr vielen europäischen Kulturschaffenden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannt war, wird außerdem in zahlreichen Biografien charakterisiert. Dazu zählen unter anderem:

- Elias Canetti: Der Augenspiegel - Das Augenspiel, Lebensgeschichte 1931 - 1937, Verlag Carl Hanser, München 1985, ISBN 3-446-14281-9

- Claire Goll: Ich verzeihe keinem - Eine literarische Chronique scandaleuse unserer Zeit, Verlag Scherz, München 1978

- Ernst Krenek: Im Atem der Zeit, Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 1998, ISBN 3-455-11170-X

- Friedrich Torberg: Liebste Freundin und Alma. Briefwechsel mit Alma Mahler-Werfel. Hrsg. von David Axmann u. Marietta Torberg. Langen Müller, München 1987, ISBN 3-7844-2157-1

Fußnoten

- ↑ Berndt W. Wessling: Alma – Gefährtin von Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius, Franz Werfel, S. 7

- ↑ Klaus Mann in Der Wendepunkt, 1949 zitiert nach Astrid Seele: Alma Mahler-Werfel, S. 140

- ↑ Oliver Hilmes: Witwe im Wahn‘‘, S. 34

- ↑ Seele: Alma Mahler-Werfel, S. 16

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 22

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 22

- ↑ Oliver Hilmes: Witwe im Wahn, S. 42

- ↑ zit. n. Oliver Hilmes: Witwe im Wahn, S. 47

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 24

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 25f

- ↑ zit. nach Oliver Hilmes: Witwe im Wahn, S. 51

- ↑ Oliver Hilmes: Witwe im Wahn, S. 71f

- ↑ Seele: Alma Mahler-Werfel, S. 49

- ↑ Oliver Hilmes: Witwe im Wahn, S. 75

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 30 ff

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 33

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 47f

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, 43

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, 45-47

- ↑ Alfred Weidinger: Kokoschka und Alma Mahler, S. 7

- ↑ Alma Mahler-Werfel: Mein Leben, S. 50

- ↑ Alfred Weidinger: Kokoschka und Alma Mahler