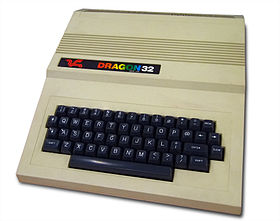

Dragon 32, Dragon 64

| Dragon 32, Dragon 64 | |

|---|---|

| Hersteller | Dragon Data Ltd. (Tano, Eurohard S.A.) |

| Typ | Heimcomputer |

| Veröffentlichung | Dragon 32: August 1982 (Großbritannien) Dragon 64: August 1983 (USA), November 1983 (Europa) |

| Produktionsende | 1984 (Dragon Data Ltd.), 1984 (Tano), 1986 (Eurohard S.A.) |

| Neupreis | Dragon 32: 199 £, 500 DM[1] - 799 DM[2] |

| Prozessor | Motorola 6809E @ 0,89 MHz |

| Arbeitsspeicher | 32/64 kB |

| Grafik | Motorola 6847 |

| Sound | 1 Stimme, mono, 5 Oktaven |

| Datenträger | 180-kB-Disketten, Steckmodule, Audiokassetten |

| Betriebssystem | Optional: Dragon-DOS, OS-9, FLEX |

| Vorgänger | - |

| Nachfolger | - |

Dragon 32 und Dragon 64 sind auf dem 6809E-Mikroprozessor basierende Heimcomputer des englischen Herstellers Dragon Data Ltd. Die Unterschiede in der Namensgebung der beiden Modelle beziehen sich auf die Konfiguration des RAM-Speichers im Auslieferungszustand, nämlich 32 oder 64 Kilobyte (kB).

Die Markteinführung des Dragon 32 erfolgte im August 1982 in Großbritannien. In Deutschland wurde das Gerät durch Noris Computer-Vertriebs-GmbH (Norcom) ab Dezember 1982 in den Handel gebracht. Der Dragon 64 kam in den USA im September und in Europa im November 1983 hinzu. Beide wurden bis 1984 von Dragon Data Ltd. und dessen US-amerikanischem Lizenznehmer Tano Microcomputer Products Corp.[A 1] produziert. Nach der Insolvenz von Dragon Data Ltd. führte das spanische Unternehmen Eurohard S.A. die um modifizierte Geräte erweiterte Produktion bis Mai 1986 fort.

Dragon 32 und 64 sind zum Tandy TRS-80 Color Computer (CoCo) weitestgehend software-kompatibel.

Geschichte

Zur Abwendung wirtschaftlicher Schwierigkeiten beschloss der britische Spielzeughersteller Mettoy Anfang der 1980er Jahre, mit einem eigenen Gerät in den rasch wachsenden lukrativen Markt der Heimcomputer einzusteigen. Die Entwicklung und spätere Produktion erfolgte durch die 1981 gegründete Tochtergesellschaft Dragon Data Ltd., die auch namensgebend für das zu entwickelnde Produkt sein sollte.

Entwicklung

Eine der Vorgaben für die Entwickler war die Forderung nach einer leistungsfähigen Alternative zu den damals in Großbritannien populären Heimcomputern mit einer auf dem Z80- oder 6502-Mikroprozessor basierenden Systemarchitektur. Dabei entschieden sich die von Mettoy beauftragten Ingenieure von PA Technology (PAT) of Cambridge für die Verwendung des von der europäischen Computerbranche wenig beachteten 6809E-Mikroprozessors von Motorola. Den Empfehlungen von Motorola folgend, griffen sie zu dessen Betrieb auf einen Standardchipsatz mit Speicherverwaltungs- und Peripheriebausteinen zurück, der auch im bereits zwei Jahre früher in den USA eingeführten TRS-80 CoCo zum Einsatz kam.[3] Zur Vermeidung absehbarer patentrechlicher Probleme mit diesem Nachbau[4] und in Hinblick auf leichte Bedienbarkeit änderten die Entwickler einige technische Details, wie beispielsweise die Art der Druckerschnittstelle von seriell nach parallel. Die Größe des RAM-Speichers wurde insbesondere in Hinblick auf den konkurrierenden ZX Spectrum von Sinclair und den BBC Micro von Acorn mit 32 kB bemessen.[5] Analog den Produkten anderer Hersteller sollte der Rechner über eine eingebaute höhere Programmiersprache verfügen. Die Wahl fiel dabei auf ein speziell angepasstes Extended BASIC von Microsoft, das insbesondere den einfachen Gebrauch des hochauflösenden Grafikmodus erlaubte.[6] Das finale Vorserienmuster des Dragon 32 mit dem firmeninternen Codenamen „Pippin“ wurde im November 1981 der Geschäftsführung von Mettoy vorgestellt, abgenommen und anschließend durch PA Technology (PAT) of Cambridge zur Serienreife gebracht.[7]

Markteinführung des Dragon 32

Die ersten 10.000 zunächst von Race-Electronics im walisischen Newport produzierten[7] und als „Familiencomputer“ beworbenen Geräte kamen im August 1982 für 199 Pfund Sterling in die Verkaufsfilialen von Mettoy. Finanzielle Zuwendungen der seit 1982 an Dragon Data Ltd. beteiligten Walisischen Gesellschaft für Regionale Wirtschaftsentwicklung (Welsh Development Agency, WDA)[7] ermöglichten nach erfolgreichem Verkaufsstart die Verlagerung der Dragon-Herstellung in eine eigens dafür in Swansea errichtete Fabrik. Aufgrund der damit verbundenen erweiterten Produktionskapazitäten, einer guten technischen Ausstattung der Computer und einer eingeschränkten Konkurrenzsituation (Lieferschwierigkeiten bei Sinclair und Acorn, der Commodore 64 war noch nicht auf dem Markt) konnten in den ersten sechs Verkaufsmonaten insbesondere durch das Weihnachtsgeschäft etwa 32.000 Geräte abgesetzt werden[3]. Beflügelt von diesen großen Erfolg auf dem britischen Markt wurde zwischenzeitlich an der Erschließung des gesamten europäischen Marktes durch Lizenzvergabe an entsprechende Distributoren wie beispielsweise Norcom in Deutschland oder Finlux in Finnland, die den Dragon 32 mit einem eigenen Typenschild versahen, gearbeitet. Trotz alledem hatten sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten für die Muttergesellschaft Mettoy gegen Ende des Jahres 1982 weiter verschärft. Große Anteile von Dragon Data Ltd. wurden daraufhin im November 1982 an ein Firmenkonsortium unter Führung des Technologie-Investors Pru-tech[A 2] veräußert.[7] Mithilfe des dabei eingebrachten frischen Kapitals in Höhe von fast 9 Mio. DM konnten die Produktionskapazitäten um ein zweites Werk in Port Talbot erweitert und an der Entwicklung von Nachfolgemodellen und eines Diskettenlaufwerks für den Dragon 32 weitergearbeitet werden.[3] Die Steigerung des Produktionsvolumens und zwischenzeitlich aufgekommene ernstzunehmende Konkurrenz in Form bspw. des Commodore 64 führte im Laufe des ersten Quartals 1983 zu einer Marktsättigung; die angepeilten Verkaufszahlen wurden deutlich verfehlt. Bereits vorproduzierte Geräte konnten nicht verkauft werden und eine erneute Kapitalspritze durch Pru-tech, die mit personellen Änderungen in der Firmenleitung einherging, war notwendig geworden. Die neue Führungsebene beschloss umgehend eine Erweiterung der Produktpalette, wobei die baldige Fertigung des bereits in Entwicklung befindlichen Dragon 64 mit 64 kB RAM und RS-232-Anschluss und des Dragon-Diskettensystems besondere Priorität genoss. Daneben fasste Dragon Data Ltd. neue außereuropäische Absatzmärkte und Produktionsstätten ins Auge und forcierte deren Erschließung.[8] Bis Mitte 1983 konnten so über 100.000 Geräte abgesetzt werden.[9]

Markteinführung des Dragon 64

Der Verkauf des Dragon 64 startete im September 1983 in den USA[10][A 3] und einige Monate später auch in Europa.[11] Vom Dragon 32 wurde daraufhin eine um zusätzliche 32 kB RAM aufgerüstete Variante angeboten und Käufern des alten Modells entsprechende Aktualisierungen ihrer Geräte bei den Vertragshändlern vor Ort angeboten. Die Aufrüstung erwies sich sowohl in den Fabriken als auch bei den Kundendienstmitarbeitern als zu kostenintensiv. Ab Ende Dezember, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, ermöglichte Dragon Data Ltd. daher den Besitzern eines Dragon 32 ihr Gerät gegen Aufpreis[A 4] in einen Dragon 64 umzutauschen.[12] Viele Dragon-32-Besitzer standen diesem Angebot jedoch kritisch gegenüber und verweigerten sich einer Aufrüstung. Als Reaktion darauf versuchte Dragon Data Ltd. durch die Veröffentlichung umfangreicher technischer Dokumentationen und des Betriebssystems OS-9 nebst leistungsfähigen Programmiersprachen Kunden zum Umstieg auf den Dragon 64 zu bewegen.

Insolvenz von Dragon Data Ltd. und Übernahme durch Eurohard S.A.

Anfang 1984 wurde auf Druck der Hauptanteilseigner von Dragon Data Ltd. die Vermarktung der Dragon-Produkte der externen, Pru-tech nahestehenden Firma General Electric Company plc (GEC) übertragen[A 5], die massive Werbeoffensiven in den Printmedien startete und Dragon-64-Computer teilweise mit dem Produktlabel GEC DRAGON versah. Anhaltendes Missmanagement in der Firmenleitung und sich als falsch erwiesene Einschätzungen zur Marktentwicklung ließen die Hauptanteilseigner Pru-tech und WDA von weiteren finanziellen Hilfen absehen und führten 1984 zur Insolvenz von Dragon Data Ltd.[13]

Die Insolvenzmasse übernahm 1984 die spanische Firma Eurohard S.A. für geschätzte 1 Mio. Pfund Sterling.[14] Sämtliche Produktionslinien und Entwicklungsabteilungen wurden vom Neubesitzer nach Spanien verlagert. Der Ausverkauf der Lagerbestände von etwa 13.000 Geräten (Computer und Diskettenlaufwerke)[15] oblag GEC, denen auch der zukünftige Vertrieb für Großbritannien bis Frühjahr 1985 vorbehalten war. Als Servicedienstleister für die bestehende Kundschaft und Ansprechpartner für Softwareentwickler fungierte die Pru-tech und GEC nahestehende Firma Touchmaster Limited.[7]

Die spanischen Fertigungsstätten nahmen die Produktion im November 1984 auf und belieferten den europäischen Markt zunächst mit technisch unveränderten Dragon-Geräten.[14] Mehrere Neuentwicklungen wie der Dragon 200 (Dragon 64 mit spanischer Tastatur), Dragon 200E (Dragon 200 mit 80-Zeichen-Textmodus) und Dragon MSX (Neuentwicklung mit Z80-CPU, inkompatibel zu Dragon 32 und 64) schlossen sich 1985 an und rundeten die Produktpalette ab. Von April 1985 an übernahm der Distributor Compusense Ltd. die Versorgung des Hauptabsatzmarktes Großbritannien.[16] Im ersten Jahr verkaufte Eurohard S.A. europaweit etwa 17.000 Geräte, rund weitere 20.000 Geräte gingen an öffentliche Bildungseinrichtungen in Spanien.[17] Durch die im Sommer 1985 aufkommenden 16-Bit-Heimcomputer wie Amiga und Atari ST erlahmte das Interesse an den technisch veralteten Dragon-Geräten zunehmend. Infolge der damit verbundenen rückläufigen Verkäufe wurde die Produktion mit einem seit 1984 laufenden täglichen Ausstoss von 500 Geräten schrittweise gedrosselt und nach umfangreichen Ausverkäufen ab Ende 1985 schließlich im Mai 1986 ganz eingestellt.[17]

-

Typenschild Dragon 32

-

Typenschild Dragon 64

-

Typenschild des von Tano hergestellten Dragon 64

-

Typenschild des Dragon 64 als GEC-Modell

-

Typenschild des Dragon-32-Lizenzmodells von Finlux

-

Verpackungsaufkleber des von FarmFax angebotenen Benutzerpakets, das neben dem Dragon-32-Computer speziell auf landwirtschaftliche Betriebe abgestimmte Anwendungsprogramme enthielt.

Technische Details

Die Grundgeräte enthalten zwei Platinen mit den verschiedenen Baugruppen, Tastatur, Peripherieanschlüsse, Bildschirmausgabe und Spannungregelung für das externe Netzteil. Auf der Hauptplatine befindet sich die Rechnereinheit mit 6809E-CPU (engl. Central Processing Unit), der RAM- und ROM-Speicher, Peripherieanschlüsse und die Schnittstelle für Erweiterungen.

CPU

Die Hardware-Architektur der Dragon Computer basiert auf einem 6809E-Mikroprozessor von Motorola. Durch die interne Verarbeitungsbreite von 16 Bit ist diese CPU insbesondere im Bereich arithmetischer Operationen deutlich leistungsfähiger als die zudem höher getakteten Z80- oder 6502-Mikroprozessoren, wie sie etwa in den direkten Konkurrenzprodukten ZX81, Apple II oder Atari 400/800 verbaut wurden. Mit der 6809E-CPU können maximal 64 kB ohne Bankumschaltung adressiert werden.[18]

Speicherverwaltung, Grafik, Ein- und Ausgabe

Der Speicherverwaltungsbaustein 6883-SAM (engl. Synchronous Address Multiplexer) ist neben der 6809E-CPU die zweite zentrale Verarbeitungseinheit im Dragon. Über diesen vom Anwender programmierbaren IC laufen sämtliche Adressierungsvorgänge der 6809E-CPU, die Erzeugung des Systemtaktes und die Zugriffe des Standard-Grafikchips 6847-VDC (engl. Video Display Controller) auf den im RAM befindlichen Videospeicherbereich.

Der 6847-VDC übernimmt das Auslesen und die Darstellung der Grafikdaten am angeschlossenen Fernsehgerät bzw. Monitor. Dabei stellt er verschiedene Grafikmodi wie Text, Vollgrafik und die sogenannte Semigrafik zur Verfügung. Von den acht möglichen Vollgrafikmodi werden lediglich fünf durch das eingebaute BASIC unterstützt. Die höchstmögliche Auflösung beträgt 256 × 192 Bildpunkte in zwei Farben (auswählbar aus zwei vorgegebenen Farbgruppen), bei geringeren Auflösungen sind bis zu vier Farben (aus zwei vorgegebenen Farbgruppen) möglich. Im Semigrafik-Modus können alle acht verfügbaren Farben gleichzeitig dargestellt werden: Im Textmodus (32 × 16 Zeichen) werden den Textzeichen mit einer Auflösung von 8 × 12 Punkten dabei farbige Grafikblöcke geringerer Auflösung (vier Blöcke à 4 × 6 Punkte oder sechs Blöcke à 8 × 3 Punkte) zugeordnet.

Die vom Grafikchip benötigten elektronischen Kontrollsignale werden mithilfe zweier, ebenfalls zu Motorolas 6883-Standardchipsatz gehörenden 6821-PIAs (engl. Peripheral Interface Adapters) erzeugt. Zum Aufgabenbereich dieser beiden Ein-/Ausgabebausteine zählen auch das Auslesen der Tastatur, Interruptbehandlung, das Betreiben der Ein- und Ausgabeports, die Tonerzeugung (Rechteckgenerator[19]) und die Ansteuerung von Massenspeichergeräten.

Im Dragon 64 befindet sich ein weiterer Spezialbaustein zur Implementierung des RS-232-Protokolls, der 6551-ACIA (engl. Asynchronous Communications Interface Adapter).[20]

Speicheraufteilung, RAM und ROM, Erweiterungsschacht

Der maximal von der CPU adressierbare Speicherbereich von 64 kB (hexadezimal: $FFFF Bytes) unterteilt sich beim Dragon 32 im Wesentlichen in vier verschiedene Sektionen: 32 kB RAM ($0000-$7FFF), 16 kB ROM ($8000-$BFFF), ein etwa 16 kB umfassender freier Speicherblock ($C000-$FEFF) und Sonderspeicher mit u.a. Hardwareregistern des 6883-SAM und der beiden PIAs ($FF00-$FFFF).

Der RAM enthält die Systemvariablen, den Videospeicher und Bereiche, die zur Programmierung mit der im ROM befindlichen Kombination von Betriebssystem („Firmware“) und BASIC genutzt werden können. Unmittelbar auf das ROM folgen fast 16 kB unbelegten Speichers, der beim Dragon 32 für Steckmodule oder andere Hardware am Erweiterungssteckplatz reserviert ist.[21]

Der Dragon 64 verfügt über 64 kB RAM und zwei jeweils 16 kB große ROMs, in denen geringfügig voneinander verschiedene BASIC-Versionen untergebracht sind.[22] Nach dem Einschalten wird zunächst das erste ROM für den 32-Modus aktiviert. Es stehen dann 30 kB freier RAM zur Verfügung. Per Befehlseingabe[A 6] wird beim Dragon 64 das zweite ROM in den RAM-Bereich $C000-$FEFF kopiert, im Bereich $8000-$BFFF RAM eingeblendet und die kopierten ROM-Inhalte ausgeführt. Im 64-Modus stehen damit 45 kB RAM für die Programmierung mit BASIC zur Verfügung. Wird das Dragon-DOS am Expansionsport benutzt, erfolgt eine automatische Umschaltung auf den 32-Modus mit nur noch 23 kB freiem RAM.[23]

Schnittstellen

Als Verbindungen zur Außenwelt stehen ein Expansionsport („Steckmodul-Schacht“), ein Kassetteninterface, zwei Joystickanschlüsse für analoge Joysticks, eine RGB-Monitorbuchse, ein TV-Anschluss und beim Dragon 64 eine RS-232-Schnittstelle zur Verfügung.[24]

-

Rechte Seite mit Expansionsport („Steckmodul-Schacht“).

-

Rückseite mit Stromanschluß, Netzschalter und Monitorbuchse.

-

Linke Seite des Dragon 32 mit HF-Ausgang zum Fernseher, Resettaste, Anschlüsse für Joysticks, Kassettenrekorder und Drucker.

Peripherie

Massenspeicher

Ab April 1983 etablierte sich mangels Alternativen seitens Dragon Data Ltd. das Diskettensystem des Drittanbieters Premier Microsystems. Dragon Data Ltd. sah sich durch diesen Quasistandard zunehmend in seiner Produkt- und Entwicklungspolitik unter Druck gesetzt. Eine nicht kompatible Eigenentwicklung sollte Ende 1983 die Entscheidungshoheit über Standards aber auch an Premier Microsystems verlorene Marktanteile, hauptsächlich durch einen niedrigeren Verkaufspreis, zurückzugewinnen helfen. Aufgrund der Inkompatibilität beider Systeme und damit verbundener Unzufriedenheit bei den Benutzern, wurden nicht zu vernachlässigende Marktanteile an die Heimcomputerkonkurrenz von Sinclair, Atari und Commodore verloren.

Diskettensysteme

Die Diskettensysteme von Dragon und Premier Microsystems werden jeweils am Expansionsport des Dragon-32-Computers betrieben und beinhalten das zugehörige Diskettenbetriebssystem (Dragon DOS bzw. Delta DOS), die Ansteuerungselektronik zum Einstecken in den Expansionsschacht des Computers und die externe Laufwerksmechanik nebst Gehäuse. Die von Premier Microsystems angebotenen Controller erlauben neben der Nutzung von 5¼-Zoll-Mechaniken auch die Anbindung von damals ebenfalls gebräuchlichen 8- und 3-Zoll-Geräten.[25]

Beim Dragon 64 muss das Betriebssystem (z.B. OS-9) zunächst von Diskette in den RAM-Speicher geladen werden, wenn mehr als 30 kB RAM zur freien Verfügung mit BASIC stehen sollen.

Kassettenrekorder

Die Dragon-Computer verfügen ab Werk über ein Kassetteninterface zum Aufzeichnen und Auslesen von Daten durch handelsübliche Kassettenrekorder. Als Speichermedien dienen entsprechende Audiokassetten. Die Übertragungsrate beträgt durchschnittlich 1500 Baud.[26]

Eingabegeräte

Neben der QWERTY-Schreibmaschinentastatur mit 53 Tasten (keine Escape-, Caps- und Control-Taste) und den analogen Joysticks von Dragon Data Ltd. waren weitere Geräte zur Eingabe erhältlich. Dazu zählt die am Expansionsport anzuschließende Maltafel Touchmaster Tablet oder der Lichtgriffel Trojan Light Pen von Drittherstellern.

Erweiterungen

Im Laufe der Zeit erschienen viele Erweiterungen und Umrüstbausätze unterschiedlichen Umfangs für den Dragon 32 und dessen Nachfolger. Im Folgenden werden nur die wichtigsten aufgezählt.

Dragon Plus

Diese seit 1985 von Compusense Ltd. hergestellte und vertriebene Erweiterungskarte wird intern, direkt auf die Hauptplatine des Dragon 32 oder 64 auf die Sockel der zuvor entfernten und anschließend auf der Erweiterungskarte wieder eingefügten SAM- und BASIC-ROM-Bausteine platziert. Nach der Umrüstung stehen zusätzliche 64 kB RAM und ein 6845-Grafikchip mit separatem Videospeicher nebst zusätzlicher Monitorbuchse zur Darstellung eines 80-Zeichen-Textmodus (80 × 24 Zeichen) zur Verfügung.[27] Der nachgerüstete RAM dient bei Benutzung der erweiterten Betriebssysteme OS-9 oder Flex als virtuelles Diskettenlaufwerk („Ramdisk“) und ermöglicht so im Zusammenspiel mit den erweiterten Textmöglichkeiten ein schnelles und bequemes Arbeiten, beispielsweise mit dem Textverarbeitungsprogramm Edit+.[28]

The Dragon's Claw

Mithilfe dieser im Oktober 1985 vorgestellten Erweiterung von Lucidata of Cambridge ist es möglich, die Peripheriegeräte des damals in Großbritannien weit verbreiteten BBC-Microcomputer-Systems am Dragon 32 oder 64 zu benutzen. Neben weiteren eingebauten Schnittstellen und elektronischen Zeitgebern ist die Replikatorfunktion für den Dragon-Erweiterungschacht von herausragender Bedeutung. Bei Benutzung letzterer stehen jedem Dragon anstatt nur eines nun mehrere, mit entsprechender Software wie OS-9 oder Flex simultan nutzbare Erweiterungsschächte zur Verfügung. Dies ermöglicht u.a. den Einsatz leistungsfähigerer Entwicklungsumgebungen durch den gleichzeitigen Betrieb von Diskettenlaufwerken und Steckmodulen, auf denen sich beispielsweise Programmiersprachen wie etwa Assembler oder auch Compiler befinden können.[29]

Verbesserte Tonerzeugung und Sprachausgabe

Das ab August 1983 von J.C.B. Microsystems als Steckmodul erhältliche Sound Extension Module beinhaltet den in vielen Spielautomaten und Heimcomputern verbauten AY-3-8910-Synthesizerchip. Dieser Soundchip verfügt über umfangreiche Möglichkeiten zur Tonerzeugung und -beeinflussung und ist den ab Werk im Dragon vorhandenen Möglichkeiten weit überlegen. Die Ansteuerung erfolgt bequem über einen vom Steckmodul für das Dragon-BASIC bereitgestellten speziellen Befehl.[30] Das etwas früher auf den Markt gekommene Sprachsynthesemodul Speech Synthesis Module erlaubt durch fünf zusätzliche BASIC-Befehle die Übergabe der zu sprechenden Worte in Textform, wobei der Umfang der erzeugbaren Wörter durch die verwendete Allophon-Technik unbegrenzt ist.[31]

Software

Trotz der Leistungsfähigkeit und leichten Programmierbarkeit des im Dragon verbauten Mikroprozessors stieß dieser jedoch bei vielen europäischen Softwareherstellern auf wenig Gegenliebe. Ursächlich hierfür waren vor allem mangelnde Erfahrungen in der Programmierung des 6809-Mikroprozessors, die eine Portierung damaliger Verkaufsschlager als wirtschaftlich unrentabel erschienen ließen. Den Hauptteil der Software für die Dragon-Computer bilden Lizenzversionen von Programmen der in Amerika weitverbreiteten und weitestgehend software-kompatiblen TRS-80 CoCo-Modelle.[19]

Spiele

Einer der größten Distributoren für Dragon-Spiele war das in Großbritannien ansässige Unternehmen Microdeal, eine Firma, die zwischen 1982 und 1988 etwa 200 verschiedene Spiele unterschiedlicher Qualität in den Handel brachte. Bekannt wurde Microdeal durch ihr Maskottchen Cuthbert, dem eine Reihe von Plattform-Spielen gewidmet sind. Zu den beliebtesten Spielen für die Dragon-Computer zählen hauptsächlich Action-Spiele wie Chuckie Egg (1983, A&F Software), Jet Set Willy (1985, Software Projects), Donkey King (1983, Microdeal) oder Airball (1989, Microdeal).[19]

Programmiersprachen

Neben dem eingebauten Microsoft-BASIC stehen dem Anwender Forth, 6809-Assemblersprache und unter Verwendung von OS-9 die Programmiersprachen Pascal, C und BASIC09 zur Verfügung.

Rezeption

Bei Erscheinen des Dragon 32 fielen die Beurteilungen der Fachpresse großteils positiv aus. Hervorgehoben auf Hardwareseite wurden insbesondere die im Vergleich zu den direkten Konkurrenten TRS-80 CoCo und Sinclair Spectrum komfortablere Schreibmaschinentastatur mit Leertaste und der für damalige Verhältnisse großzügig bemessene RAM-Speicher von 32k. Ebenso konnten der leistungsfähige Mikroprozessor, die ab Werk verbaute Centronics-Schnittstelle und die analogen Joystickports die Kritiker überzeugen. Auf der Softwareseite fand das eingebaute Microsoft-BASIC mit seinem großen Befehlsumfang und umfangreichen Grafikmöglichkeiten vielfach ein positives Echo.[32][33][34] Getrübt wurde der positive Gesamteindruck hauptsächlich durch die als überarbeitungswürdig eingestufte Anleitung[34][35], augenunfreundliche Bildschirmfarben, eingeschränkte Texteditorfähigkeiten und den im Wettbewerberfeld höchsten Verkaufspreis.[36] Trotzdem war es im Heimcomputersegment der Dragon 32, dem häufig die höchsten Bewertungen zuteil wurden und dem damit vielfach Kaufempfehlungen insb. für Programmiereinsteiger ausgesprochen wurden.[33] Begründet wurde dies nicht zuletzt durch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber den direkten Konkurrenten TRS-80 CoCo und Sinclair Spectrum sowie die gute Vermarktung seitens Dragon Data, die Lieferengpässe, wie sie etwa beim Commodore VC 20 auftraten, vermeiden konnte.[36][37]

Der Dragon 64 stieß dagegen auf etwas weniger Gegenliebe, zumal bei der Markteinführung das Mitbewerberfeld bereits angewachsen und beispielsweise mit dem Commodore 64 zudem an Qualität gewonnen hatte. Neben geringfügigen Softwareinkompatibilitäten zum Vorgängermodell war hauptsächlich das Gesamtkonzept als bloßer erweiterter Dragon 32 Gegenstand der Kritik, obgleich der Computer dennoch als zeitgemäß und wettbewerbstauglich eingeordnet wurde. Neben dem günstigen Preis als ursächlich dafür sah man das überarbeitete BASIC, behobene Tastaturprobleme, diverse Hardwareerweiterungen (z.B. RS-232-Schnittstelle) und vor allem das zur Verfügung stehende Betriebssystem OS-9, das den Computer für den Betrieb im Geschäftsumfeld und für UNIX-Einsteiger jedoch weniger für den Heimanwender interessant machte.[38][39]

Trotz des bereits 1985 beginnenden Niedergangs erfreuten sich die Dragon-Computer aufgrund ihrer robusten Verarbeitung, des für Modifikationen gut geeigneten großen Gehäuses und nicht zuletzt wegen der leichten Portierbarkeit der Programme des TRS-80 CoCo[3][40] als günstiges Einsteigermodell in Europa großer Beliebtheit[35], wobei 1985 die Verkaufszahlen insgesamt speziell in Deutschland deutlich hinter denen der Marktführer Commodore 64 (ca. 60 Prozent Marktanteil) und Atari 800XL sowie Sinclair Spectrum lagen.[41]

Anmerkungen

- ↑ 1984 in Rexnord Corporation aufgegangen.

- ↑ Ein Tochterunternehmen der Prudential plc.

- ↑ Dort als Dragon by Tano Color Computer vermarktet.

- ↑ In Deutschland betrug der Aufrüstpreis etwa 350 DM.

- ↑ Große Restbestände aus der Konkursmasse wurden bis Dezember 1984 an einen unbekannten Großinvestor veräußert.

- ↑ Der BASIC-Befehl dazu lautet EXEC 48000.

Literatur

- Jörn W. Janneck, Till Mossakowski: Das Dragon 32/64 Lexikon. Röckrath Mikrocomputer, Aachen 1984, ISBN 3-925074-05-8.

- U. Schollwöck: Maschinensprache auf dem Dragon 32/64. IWT-Verlag, München 1984, ISBN 3-88322-105-8.

Einzelnachweise

- ↑ Computerkurs, Heft 7, S. 173.

- ↑ Heim- und Personalcomputer Katalog 84. Markt & Technik, 1984, Seite 121.

- ↑ a b c d Computerkurs, Heft 54, S. 1508.

- ↑ Winnie Forster: Spielkonsolen und Heimcomputer. 3. Auflage, Gameplan, Utting 2009, ISBN 978-3-00-024658-6, S. 212.

- ↑ Gordon Laing: Digital Retro: The Evolution and Design of the Personal Computer. Ilex, Lewes 2004, ISBN 978-1904705390, S. 106.

- ↑ David Linsley: A Slayed Beast - History of the Dragon computer. (1. The conception, the formative months and the birth) Binary Dinosaurs, abgerufen am 25. Dezember 2013.

- ↑ a b c d e Tony Smith: The Dragon 32 is 30. The Register, 1. August 2012. Abgerufen am 26. Dezember 2013.

- ↑ David Linsley: A Slayed Beast - History of the Dragon computer. (2. The adoption part 1 and the early growth - the Tony Clarke year) Binary Dinosaurs, abgerufen am 25. Dezember 2013.

- ↑ Dragon User Magazine, Dezember 1983, S. 22.

- ↑ Dragon User Magazine, September 1983, S. 19.

- ↑ Dragon User Magazine, November 1983, S. 7.

- ↑ Dragon-News. Happy Computer, Juni 1984.

- ↑ David Linsley: A Slayed Beast - History of the Dragon computer. (3. The adoption part 2 - GEC take charge as Clarke is ousted) Binary Dinosaurs, abgerufen am 25. Dezember 2013.

- ↑ a b Dragon User Magazine, Oktober 1984, S. 8.

- ↑ Dragon User Magazine, Januar 1985, S. 19.

- ↑ Dragon User Magazine, April 1985, S. 7.

- ↑ a b Dragon User Magazine, Dezember 1987, S. 3.

- ↑ Jörn W. Janneck, Till Mossakowski: Das Dragon 32/64 Lexikon. 1984, S. 8–18.

- ↑ a b c Retro Gamer Magazine, Issue 37, S. 21.

- ↑ Jörn W. Janneck, Till Mossakowski: Das Dragon 32/64 Lexikon. 1984, S. 19–36.

- ↑ U. Schollwöck: Maschinensprache auf dem Dragon 32/64. 1984, S. 169 ff.

- ↑ Der Dragon 64. 8Bit-Museum.de, abgerufen am 25. Dezember 2013.

- ↑ Computerkurs, Heft 56, S. 1554.

- ↑ Jörn W. Janneck, Till Mossakowski: Das Dragon 32/64 Lexikon. 1984, S. 246 f.

- ↑ Dragon User Magazine, Mai 1983, S. 24.

- ↑ Dragon User Magazine, September 1985, S. 19.

- ↑ Dragon User Magazine, Oktober 1985, S. 2.

- ↑ Dragon User Magazine, Januar 1986, S. 9 f.

- ↑ Dragon User Magazine, Oktober 1985, S. 7.

- ↑ Dragon User Magazine, Oktober 1983, S. 15.

- ↑ Dragon User Magazine, Oktober 1983, S. 5 und S. 42.

- ↑ Tips und Tricks für den Dragon-32. Happy Computer, Dezember 1983, S. 43 ff.

- ↑ a b Dietmar Eirich: Alles über Computer: Was der Mikrocomputer für mich leisten kann?. Heyne, München 1984, ISBN 3-453-47038-9, S. 102.

- ↑ a b Telematch Computer, August 1984, S. 29.

- ↑ a b Computerkurs, Heft 56, S. 1555.

- ↑ a b A Dragon for your Dungeon. Your Computer, August 1982, S. 20–22, hier S. 22.

- ↑ The Dragon 32. Byte magazine, Vol. 8, Nr. 1, S. 46.

- ↑ Dragon 64 Review. Your Computer, Januar 1984.

- ↑ Dragon 64: Ein Hausdrache für heitere und ernste Stunden. Happy Computer, Juli 1984, S. 170–173, hier S. 173.

- ↑ F. G. Swygert: Tandy's Little Wonder The Color Computer 1979-1991. 2. Auflage, FARNA Systems, Februar 2006, S. 36.

- ↑ Dietmar Eirich, Peter Herzberg: Computer Jahrbuch '85. Heyne, München 1984, ISBN 3-453-47042-7, S. 29.

Weblinks

- Dragon User Magazine Collection Alle 69 Ausgaben als durchsuchbare PDF-Dokumente.

- The Dragon Archive Umfangreiches Archiv und Dokumentationen (englisch)

- Dragonwiki.com Umfangreiches Archiv und Dokumentationen (englisch)

- Anleitung für das Dragon-BASIC (englisch)