Walgesang

Als Walgesang wird die akustische Kommunikation der Wale bezeichnet. Der Begriff Gesang (in der englischen Sprache "Whale Song") wurde von Walforschern gewählt, da eine Reihe von Walen, vor allem die Bartenwale, mit vorhersehbaren und sich wiederholenden Strophen kommuniziert. Darin ähnelt der Gesang dem Vogel- oder auch dem menschlichen Gesang.

Durch ihr Leben im Wasser sind Wale und andere Meeressäuger sehr stark auf die akustische Kommunikation angewiesen, vor allem, da der optische Sinn durch die hohe Lichtabsorption und der Geruchssinn aufgrund der relativ langsamen Verteilung von Stoffen im Wasser stark beeinträchtigt sind.

Entstehung des Gesangs

Menschen produzieren Töne, indem sie Luft durch den Kehlkopf strömen lassen. Durch das Öffnen und Schließen der Stimmbänder entstehen Luftpakete. Kehle, Zunge und Lippen formen daraus unterschiedliche Töne. Die Tonbildung der Wale entsteht auf vollständig anderem Weg, wobei sie sich bei den beiden Hauptgruppen der Wale, den Barten- und den Zahnwalen deutlich unterscheidet.

Tonbildung der Zahnwale

Das Tonspektrum der Zahnwale besteht vor allem aus kurzen hochfrequenten Klick- und Pfeiftönen; die langanhaltenden Tonfolgen, die klassischerweise als Walgesang bekannt sind, gibt es bei ihnen nicht. Einzelne Klicklaute werden meistens zur Echoortung, Tonfolgen dagegen zur Kommunikation benutzt. In großen Delfinschulen entsteht so oft ein Gewirr von Geräuschen, das manchmal mit der Geräuschkulisse von Kindern auf einem Spielplatz verglichen wird. Über die Bedeutung der einzelnen Tonfolgen ist allerdings nur sehr wenig bekannt.

Die Töne selbst entstehen bei der Passage von Luft durch eine Raumstruktur im Kopf, die den menschlichen Nasenhöhlen entspricht und als "phonic lips" bezeichnet wird. Alle Zahnwale mit Ausnahme der Pottwale haben zwei Paare dieser "Lippen", wodurch sie unabhängig voneinander zur selben Zeit zwei Töne produzieren können. Die Vibration, die an den phonic lips entsteht, wird weitergeleitet in die Melone des Wales. Hier wird der Ton geformt und in die richtige Richtung gelenkt, um zur Echoortung genutzt zu werden.

Tonbildung der Bartenwale

Bartenwale haben keine solchen phonic lips. Stattdessen besitzen sie einen Kehlkopf, der offensichtlich eine Rolle bei der Tonproduktion spielt, aber keine Stimmbänder aufweist. Bis heute ist der genaue Mechanismus der Tonbildung ungeklärt, er muss sich jedoch von dem der Menschen deutlich unterscheiden. Wale müssen nicht ausatmen, um die Töne zu produzieren.

Die meisten Bartenwale singen in einem Frequenzbereich zwischen 15 und 20 Hertz. In einem Bericht in der New Scientist im Dezember 2004 wurde allerdings von einem Wal berichtet, dessen Gesang seit 12 Jahren bekannt ist und eine Gesangsfrequenz von 52 Hertz hat; der Wal wurde jedoch nie gesehen. Man ist sich einig, dass es sich um einen Bartenwal handelt, uneinig ist man sich jedoch darüber, ob dieser Wal einer neuen bislang unbekannten Art angehört.

Der Gesang der Buckelwale

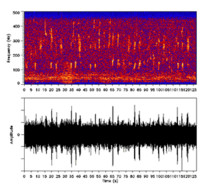

Spektrogramm, 10x Geschwindigkeit

— Tondatei (OGG-Format, 57kb)

Der eingangs erwähnte strophenhafte Walgesang tritt bei zwei Gruppen von Walen auf. Dabei handelt es sich zum einen um die Buckelwale, zum anderen um eine Unterart des Blauwales aus dem Indischen Ozean.

Männliche Buckelwale singen ausschließlich zur Paarungszeit, worauf sich die Annahme stützt, dass der Strophengesang der Partnerwahl dient. Unbekannt ist, ob es sich um ein Verhalten gegenüber dem Rivalen (akustischer Rivalenkampf) handelt oder imponierend gegenüber den Weibchen wirken soll.

Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen des Walgesangs stellten die Forscher Roger Payne und Scott McVay im Jahr 1971 an. Dabei konnten sie einen hierarchischen Aufbau der Töne erkennen. Die Basiseinheiten des Gesangs sind demnach einzelne, ununterbrochene Tonfolgen, die mehrere Sekunden andauern. Diese Töne variieren im Frequenzbereich zwischen 10 und 20 Kilohertz. Dabei kann es zu Frequenzmodulationen kommen, bei denen sich die Töne ändern, sowie zu Amplitudenmodulationen, bei denen die Töne lauter und leiser werden.

Vier bis sechs dieser Grundeinheiten bilden eine Teilstrophe, zwei Teilstrophen wiederum stellen eine Strophe dar. Dieselbe Strophe wiederholt ein Wal im Normalfall ständig über einen Zeitraum von zwei bis vier Minuten. Dieser Teil wird als "Theme" bezeichnet. Mehrere dieser Themes in Folge ergeben den Song, der etwa 20 Minuten andauert. Derselbe Song wird über mehrere Stunden oder sogar Tage immer wieder gesungen. Bezeichnet wurde diese Hierarchie als "russian doll".

Jeder Walgesang entwickelt sich über einen gewissen Zeitraum. So kann zum Beispiel eine Strophe, die mit einem erhöhten Ton ("upsweep") beginnt, im Laufe eines Monats so umgestellt sein, dass dieser Bereich durch eine konstante Note ausgetauscht wird. Andere Teile werden etwas lauter oder leiser mit der Zeit. Auch die Geschwindigkeit dieser Veränderungen variiert. So gibt es Jahre, in denen die Wale ständig ihre Gesänge variieren, während sie in anderen Jahren eher langfristig konstant bleiben.

Buckelwale, die in den gleichen Regionen leben, haben meistens sehr ähnliche Lieder mit teilweise nur sehr leichten Unterschieden, Dagegen haben Wale von geographisch vollständig getrennten Gebieten sehr unterschiedliche Gesänge. Während der Entwicklung der Gesänge werden alte Strophen nicht erneut aufgenommen. So konnte eine Studie über einen Zeitraum von 19 Jahren zeigen, dass zwar generelle Teile immer mal wiederkehren, niemals jedoch in der gleichen Kombination.

Neben den Gesängen produzieren Buckelwale auch Töne, die nicht strophenartig aufgebaut sind, etwa zur Abgrenzung von Revierbereichen. Eine dritte Gruppe der Buckelwaltöne sind die feeding calls. Dabei handelt es sich um einen zwischen fünf und zehn Sekunden langen, durchgehenden Ton annähernd gleicher Frequenz. Dieser wird bei der gemeinsamen Jagd eingesetzt, bei der sich mehrere Wale unterhalb von Fischschwärmen aufhalten und diese durch ausgeblasene Luftblasen in einen Blasenvorgang einengen, um dann von unten mit geöffnetem Maul im Schwarm aufzutauchen. Bevor sie den Blasenteppich aufbauen, ertönt dieser Ton. Offensichtlich reagieren auch die Fische auf den Ton. So wurde nachgewiesen, dass bei Erklingen des Geräusches einzelne Fische fluchtartig den Hauptschwarm verlassen, unabhängig davon, ob Wale in der Nähe sind.

Infolge der guten Schallleitfähigkeit des Wassers und der niedrigen Frequenz der ausgesandten Schallwellen lassen sich die Gesänge noch aus großer Entfernung wahrnehmen. Hierbei werden mehrere hundert bis einige tausend Kilometer als mögliche Distanz zwischen singendem Tier und Empfänger angegeben.

Andere Formen

Die meisten anderen Wale produzieren Töne von unterschiedlicher Komplexität. Vor allem der Weißwal zeichnet sich durch ein immenses Spektrum an Tönen aus, das ihm den Namen Sea Canary beibrachte (Kanarienvogel des Meeres).

Menschen und Walgesänge

Während sich einige Beobachter die von den Walgesängen ausgehende Faszination damit erklären, dass es sich bei den Tieren um Meerestiere handelt, sind viele Forscher der Ansicht, dass der Gesang bei den Walen eine wichtige Rolle in der Entwicklung und vor allem für das Wohlbefinden der Tiere spielt und sich dies auch auf den Menschen überträgt. Häufig wird Gegnern des Walfangs vorgeworfen, die Walgesänge für ihre Sache zu nutzen und ihre Position dadurch zu untermauern, dass sie die Menschen mit den vermenschlichten Gesängen emotional an die Wale binden wollen. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass Organisationen, die sich für den Walfang einsetzen, die Bedeutung des Gesangs oft herunterspielen.

Diejenigen, die den Walgesang und die Kommunikation der Wale für einen wichtigen Teil im Leben der Wale halten, sind vor allem beunruhigt von der Zunahme der Geräusche in den Ozeanen und deren Effekte auf die Wale. Untersuchungen an Großen Schwertwalen im Gebiet von Vancouver zeigten, dass die Tiere mit zunehmendem Bootsverkehr die Frequenz ihrer Rufe veränderten und auch die Lautstärke erhöhten, um die Signale noch zu hören. Umweltschützer fürchten eine massive Zunahme des Stresses für die Tiere durch diese akustische Umweltverschmutzung. So vermuten sie einen Zusammenhang zwischen Walstrandungen und dem Einsatz militärischer Sonare, die den Orientierungssinn der Tiere stören sollen.

Sounddateien

- Gesang eines Buckelwals

- Buckelwalgesang an einem windigen Tag

- "Gesang" des Großen Schwertwals

- Großer Schwertwal, entfernt

- Großer Schwertwal

Literatur

- Adam S. Frankel: Sound production, in Encyclopedia of Marine Mammals (1126-1137) ISBN 0125513402