„Eisenach“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K Quellenangaben formatiert, div. überfl. NL entfernt |

|||

| Zeile 151: | Zeile 151: | ||

1847 folgte der Anschluss an die [[Thüringer Bahn]] nach Gotha, Erfurt, Weimar, Halle und Leipzig im Osten. Diese Strecke wurde 1849 nach [[Bebra]] in Hessen verlängert, wodurch nun auch Bahnverbindungen nach Frankfurt und Kassel bestanden. Als letzte Bahnstrecke wurde 1858 die [[Werrabahn]] eröffnet, die über Meiningen und Coburg an den Main führte. Im Ortsteil Wartha westlich von Eisenach begann die 1907 eröffnete [[Bahnstrecke Schwebda–Wartha]] nach Eschwege, die 1969 stillgelegt wurde. |

1847 folgte der Anschluss an die [[Thüringer Bahn]] nach Gotha, Erfurt, Weimar, Halle und Leipzig im Osten. Diese Strecke wurde 1849 nach [[Bebra]] in Hessen verlängert, wodurch nun auch Bahnverbindungen nach Frankfurt und Kassel bestanden. Als letzte Bahnstrecke wurde 1858 die [[Werrabahn]] eröffnet, die über Meiningen und Coburg an den Main führte. Im Ortsteil Wartha westlich von Eisenach begann die 1907 eröffnete [[Bahnstrecke Schwebda–Wartha]] nach Eschwege, die 1969 stillgelegt wurde. |

||

1859 wurde der [[Deutscher Nationalverein|Deutsche Nationalverein]] im Gasthof ''Phantasie'' gegründet. [[August Bebel]] und [[Wilhelm Liebknecht]] gründeten im Gasthaus [[Gedenkstätte Goldener Löwe|Goldener Löwe]] 1869 die [[Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)|Sozialdemokratische Arbeiterpartei]], aus der 1875 die [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] hervorging, und gaben ihr ein Programm, das [[Eisenacher Programm]]. 1896 wurde die [[Fahrzeugfabrik Eisenach]] gegründet, womit die Eisenacher Automobilindustrie ihren Anfang nahm. 1899 wurde das Denkmal des Wingolfsbundes vollendet. 1902 wurde das [[Burschenschaftsdenkmal]] eingeweiht. 1904 wurde der [[Bahnhof Eisenach|heutige Hauptbahnhof]] und 1907 das [[Bachhaus Eisenach|Bachhaus]] eröffnet. |

1859 wurde der [[Deutscher Nationalverein|Deutsche Nationalverein]] im Gasthof ''Phantasie'' gegründet. [[August Bebel]] und [[Wilhelm Liebknecht]] gründeten im Gasthaus [[Gedenkstätte Goldener Löwe|Goldener Löwe]] 1869 die [[Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)|Sozialdemokratische Arbeiterpartei]], aus der 1875 die [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] hervorging, und gaben ihr ein Programm, das [[Eisenacher Programm]]. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt führte um 1870 zur Gründung weiterer Fabriken: Herdfabrik Gebrüder Demmer; Schuhleistenfabrik Hermann Berger; Kunsttöpferei August Saeltzer; Farbenfabrik Arzberger, Schöpff & Co; Fensterfabrik Wilk &. Oehring; Klosterziegelei Eisenach Stein & Co sowie die noch heute bestehende Eisenacher Aktienbrauerei. 1896 wurde die [[Fahrzeugfabrik Eisenach]] gegründet, womit die Eisenacher Automobilindustrie ihren Anfang nahm. Zur Versorgung der Stadt entstand 1862 eine (Leucht-)Gasanstalt, 1874 ein Wasserwerk, 1887 das Post- und Telegraphenamt und 1892 der städtische Schlachthof sowie das Elektrizitätswerk, dieses ermöglichte ab 1897 den Betrieb der Eisenacher Elektrischen Straßenbahn (TRAM). Zahlreiche Banken und Versicherungen gründeten um 1900 in der Innenstadt Filialen. 1899 wurde das Denkmal des Wingolfsbundes vollendet. 1902 wurde das [[Burschenschaftsdenkmal]] eingeweiht. 1904 wurde der [[Bahnhof Eisenach|heutige Hauptbahnhof]] und 1907 das [[Bachhaus Eisenach|Bachhaus]] eröffnet. 1908 eröffnete das erste Lichtspieltheater und 1913 entstand ein Tiergarten am [[Wartenberg (Eisenach)|Wartenberg]]. Eisenach wurde um 1900 zu einer Tagungs- und Kongressstadt, die ''Kurbad-Eisenach-Gesellschaft'' wurde 1905 gegründet, es entstanden daraufhin zahlreiche Hotels und Pensionen, ein Spielcasino, Bäder, Parkanlagen und Sanatorien. Nach dem [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieg]] war die Stadtbevölkerung im Jahr 1919 auf 40.000 Einwohner angewachsen. In den neu entstehenden Wohngebieten der Vorstädte und nördlich der Eisenbahntrasse wurden deshalb bevorzugt 4-geschossige Häuser angelegt. Bedeutend luxeriöser waren die Wohnverhältnisse in den im südlichen Stadtgebiet entstehenden Villenkolonien ''Mariental'', ''Predigerberg'', ''Karthäuserhöhe'' und ''Marienhöhe'', hier siedelten sich überwiegend Pensionäre und Beamte an. <ref>{{Literatur | Autor=Herlind Reiß | Herausgeber=Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie | Titel=Stadt Eisenach. Villen und Landhäuser am Fuße der Wartburg | Sammelwerk=Denkmaltopographie BRD. Kulturdenkmale in Thüringen| Band=Bd. 2.1 | Verlag=E. Reinhold-Verlag | Ort=Altenburg | Jahr=2006 | Seiten=45-48}} ISBN-13: 978-3937940243</ref> Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung war auch die Neugründung der jüdischen Gemeinde in Eisenach verbunden, hierbei handelte es sich zum Teil um Geschäftsleute aus [[Stadtlengsfeld]] und dem Eisenacher Oberland. Mittelpunkt der ''Eisenacher israelitischen Gemeinde'' war die in der damaligen ''Wörthstraße'' gelegenen [[Synagoge]], sie wurde 1938 bei der [[Reichspogromnacht]] in Brand gesteckt und dadurch zerstört. |

||

1940 kamen die ersten Kriegsgefangenen und nachfolgend Frauen und Männer aus den von Deutschland besetzten Ländern in die Stadt zur [[Zwangsarbeit]]: vor allem im [[BMW]]-Stadtwerk und im BMW-Flugmotorenwerk. Die größte Gruppe bildeten 2154 [[Ukraine]]r, 1314 [[Russland|Russen]], 390 [[Weißrussland|Weißrussen]]. Diese Zwangsarbeiter arbeiteten auch in umliegenden Orten. Ein Ehrenmal in den ''Erlengräben'' (Gemarkung Mosbach, Gemeinde Wutha-Farnroda) erinnert an 455 Opfer. Auf dem [[Sowjetunion|Sowjetischen]] Ehrenfriedhof am Wartenberg wird an 1040 umgekommene sowjetische Kriegs- und an 102 Zivilgefangene erinnert<ref>{{Literatur | Herausgeber=Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Deutschen Widerstandes 1933 - 1945 | Titel=Thüringen | Sammelwerk=Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 - 1945 | Band=Bd. 8 | Ort=Erfurt | Jahr=2003 | Seiten=48ff. | ISBN=3-88864-343-0}}</ref>. |

|||

Im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkriegs]] wurde die Stadt 1944 und 1945 wiederholt Ziel alliierter [[Luftangriffe]]. Besonders betroffen war das Zentrum um die Georgenkirche. Zerstört (und später beseitigt) wurden das Archivgewölbe und der Marstall der Residenz sowie die Ratswaage. Schwer beschädigt wurden die Alte Residenz, das Alte Schloss, das Creutznacher Haus, das Rathaus, das Lutherhaus und das Bachhaus. Leichtere bis mittelschwere Schäden durch Bomben oder Artillerie-Beschuss erlitten zahlreiche weitere Bauten, so die Annen-, Georgen-, Kreuz-, Nikolai- und Predigerkirche, der „Glockenturm“, die Neue Residenz und die [[Wartburg]]. Die meisten Gebäude wurden bald nach Kriegsende wiederhergestellt<ref>{{Literatur | Autor=Rudolf Zießler | Herausgeber=Götz Eckardt | Titel=Eisenach | Sammelwerk=Schicksale deutscher Baudenkmale im Zweiten Weltkrieg | Band=Bd. 2 | Verlag=Henschel-Verlag | Ort=Berlin | Jahr=1978 | Seiten=471-474}}</ref>. |

Im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkriegs]] wurde die Stadt 1944 und 1945 wiederholt Ziel alliierter [[Luftangriffe]]. Besonders betroffen war das Zentrum um die Georgenkirche. Zerstört (und später beseitigt) wurden das Archivgewölbe und der Marstall der Residenz sowie die Ratswaage. Schwer beschädigt wurden die Alte Residenz, das Alte Schloss, das Creutznacher Haus, das Rathaus, das Lutherhaus und das Bachhaus. Leichtere bis mittelschwere Schäden durch Bomben oder Artillerie-Beschuss erlitten zahlreiche weitere Bauten, so die Annen-, Georgen-, Kreuz-, Nikolai- und Predigerkirche, der „Glockenturm“, die Neue Residenz und die [[Wartburg]]. Die meisten Gebäude wurden bald nach Kriegsende wiederhergestellt<ref>{{Literatur | Autor=Rudolf Zießler | Herausgeber=Götz Eckardt | Titel=Eisenach | Sammelwerk=Schicksale deutscher Baudenkmale im Zweiten Weltkrieg | Band=Bd. 2 | Verlag=Henschel-Verlag | Ort=Berlin | Jahr=1978 | Seiten=471-474}}</ref>. |

||

Version vom 27. Februar 2009, 19:17 Uhr

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 50° 58′ N, 10° 19′ O | |

| Bundesland: | Thüringen | |

| Landkreis: | Kreisfreie Stadt | |

| Höhe: | 215 m ü. NHN | |

| Fläche: | 103,84 km2 | |

| Einwohner: | 43.308 (31. Dez. 2007)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 417 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 99817 | |

| Vorwahl: | 03691 | |

| Gemeindeschlüssel: | 16 0 56 000 | |

| Stadtgliederung: | 11 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Markt 2 99817 Eisenach | |

| Website: | ||

| Oberbürgermeister: | Matthias Doht (SPD) | |

| Lage der Stadt Eisenach in Thüringen | ||

| ||

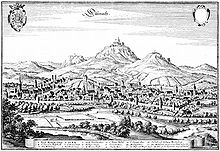

Eisenach ist eine Stadt im Westen Thüringens. Sie ist seit 1998 kreisfreie Stadt und das Zentrum Westthüringens und angrenzender nordosthessischer Gebiete. In der Raumordnung nimmt die Stadt die Position eines Mittelzentrums mit Teilfunktionen eines Oberzentrums ein. Eisenach liegt an der Hörsel am Nordrand des Thüringer Waldes.

Bekanntheit erlangte Eisenach durch die über der Stadt gelegene Wartburg, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und im Mittelalter Sitz der Landgrafen von Thüringen war. Hier übersetzte Martin Luther das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche und 1817 fand hier das Wartburgfest statt, eines der wichtigsten Ereignisse des Vormärz. Zudem wurde der Komponist Johann Sebastian Bach 1685 in Eisenach geboren.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte in Eisenach die Industrialisierung ein. So wurde 1896 das Automobilwerk Eisenach gegründet, das ab 1928 zu BMW gehörte und später den Wartburg baute. Die Tradition des Automobilbaus wurde nach der Wiedervereinigung durch die Adam Opel AG fortgeführt. Die Werke der Automobilindustrie (u. a. Opel und Bosch) haben heute über 4.000 Mitarbeiter, was Eisenach zu einem Industriezentrum Thüringens macht.

Geographie

Eisenach liegt im Tal der Hörsel. Der tiefste Punkt des gesamten Stadtgebietes liegt nahe dem Stadtteil Hörschel auf 196 m ü. NN, am ehemaligen Nadeltor - an der Goethestraße - liegt der tiefste Punkt der Altstadt.

Südlich der Stadt erhebt sich der Thüringer Wald bis in Höhen von etwa 500 Metern. Hier bildet der Rennsteig zwischen der Hohen Sonne und dem Vachaer Stein die Südgrenze des Stadtgebiets. Mit 450 m ü. NN ist eine Felskuppe an der Weinstraße am Großen Drachenstein der höchste Punkt des Eisenacher Stadtgebietes. Zwischen der Hohen Sonne und der Stadt befinden sich die Drachenschlucht und die Landgrafenschlucht. Das verfluchte Jungfernloch, eine Felshöhle, liegt ebenso wie das Burschenschaftsdenkmal und die Wartburg in den Bergen des südlichen Stadtgebiets. Ebenfalls südlich des Stadtgebietes quert die Bundesstraße 84 den Rennsteig am Vachaer Stein, die Passhöhe liegt auf 368 m ü. NN.

Östlich von Eisenach erstreckt sich das Hörseltal und die es nördlich begrenzenden Hörselberge, die der Sage nach die Heimat von Frau Holle sein sollen. Nördlich der Hörselberge verläuft das Tal der Nesse, die am Eisenacher Petersberg in die Hörsel mündet.

Nördlich von Eisenach erstreckt sich eine ausgedehnte Hochfläche bis an den Rand des Hainich, hier befinden sich die Eisenacher Stadtteile Hötzelsroda, Neukirchen, Madelungen und Berteroda.

Westlich von Eisenach, bei Stedtfeld verengt sich das Hörseltal auf wenige hundert Meter Breite. An der Thüringer Pforte bei Hörschel mündet die Hörsel in die Werra und hier beginnt der Rennsteig als Kammweg des Thüringer Waldes; die Stadtteile Göringen, Wartha und Neuenhof liegen im Werratal, bereits südlich des Rennsteigs.

Ausdehnung des Stadtgebiets

- Stadtgebiet: 103,85 km²

- Waldflächen: 37,52 km²

- Landwirtschaftliche Nutzflächen: 45,39 km²

- Bebaute Flächen: 7,44 km²

- Verkehrsflächen: 6,10 km²

- Gewerbe- und Industrieflächen: 1,12 km²

Nachbargemeinden

- Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis)

- Krauthausen

- Mihla

- Hörselberg-Hainich

- Wutha-Farnroda

- Wolfsburg-Unkeroda

- Marksuhl

- Gerstungen (alle Wartburgkreis)

Stadtgliederung

Zu Eisenach gehören die Ortsteile

- Berteroda

- Hötzelsroda

- Madelungen

- Neuenhof-Hörschel

- Neukirchen

- Stedtfeld

- Stockhausen

- Stregda

- Wartha-Göringen

Diese Ortsteile besitzen Ortschaftsverfassungen, wobei Neuenhof und Hörschel sowie Wartha und Göringen zu jeweils einer Ortschaft zusammengefasst sind.

Geschichte

2. Jahrtausend v.Ch. bis 1150

Die ältesten Siedlungsspuren reichen ca. 5.000 Jahre zurück. Archäologische Funde aus dem Bereich der ehemaligen Tongruben an der Mühlhäuser Straße weisen darauf hin, dass zu dieser Zeit bereits Bandkeramiker Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Im 2. Jahrtausend v.Ch. besiedelten Kelten und im 1. Jahrtausend v.Ch. Hermunduren das Eisenacher Stadtgebiet, ihre Siedlungen lagen an den Flüssen bei Hörschel, Stregda, Stockhausen und Sättelstädt. Noch heute sind im Thüringer Museum in Eisenach Überreste dieser Kulturen zu sehen.

Bis 531 gehörte das Siedlungsgebiet zum Thüringer Königreich. Nach Zerschlagung des Reichs durch die Franken wurde das Gebiet fränkisches Territorium. Es sollen auch fränkische Siedler gewesen sein, die sich im 8. Jahrhundert am Ufer der Hörsel nahe dem Petersberg niederließen. Diese Siedlung gilt als Ursprung der heutigen Stadt Eisenach.

Als erste halbwegs gesicherte zeitliche Einordnung in der Stadtgeschichte gilt die sagenhafte Gründung der Wartburg durch Ludwig den Springer im Jahre 1067. Gesichert ist, dass das Geschlecht der Ludowinger, dem der Graf entstammt, zu jener Zeit durch den Bau von Burgen versuchte, seine territoriale Macht zu festigen bzw. auszubauen. Im Jahre 1080 wurde die Wartburg erstmals durch den sächsischen Chronisten Bruno von Merseburg urkundlich erwähnt. Der Name Eisenach erscheint erstmals im Jahre 1150 in einer schriftlichen Quelle, als ein Ritter Berthold de Isenacha beerdigt werden soll[2].

Mittelalter

Eisenach wurde 1180 in der Nähe eines bereits bestehenden Dorfes am Petersberg erstmals urkundlich erwähnt[2]. Die Stadt Eisenach geht in ihrer Entstehung auf drei (zoll-)rechtlich getrennte Marktsiedlungen zurück: den Sonnabendmarkt (heute Karlsplatz), den Mittwochmarkt (am Frauenplan) sowie den Montagsmarkt auf dem heutigen Marktplatz. Die Lage der Stadt an der Kreuzung mittelalterlicher Fernhandelsstraßen ermöglichte die rasche Entwicklung von Handel und Gewerbe, die durch eine seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstehende Stadtmauer geschützt wurden. An diese Befestigungsanlage erinnert noch heute, neben Mauerabschnitten und Turmresten das Nikolaitor, eines der ältesten Stadttore Thüringens.

Als Merkmale der Stadtentwicklung erhielt Eisenach das Recht auf die Anlage der Stadtbefestigung, das (eingeschränkte) Verwaltungsrecht, das Recht Märkte abzuhalten, Steuern einzuziehen und ein Stadtwappen. Später hatte die Stadt auch (zeitweise) das Münzrecht. Auf einen planmäßigen Aufbau der Stadt deuten die parallel und rechtwinklig verlaufenden Gassen, die Platzierung der Kirchen und die Anlage der Handwerkerviertel.

Ende des 12. Jahrhunderts wurde die Wartburg Hauptresidenz der Landgrafen von Thüringen. So lebte auf ihr von 1211 bis 1227 die Heilige Elisabeth von Thüringen. In diese Zeit fällt auch der Sängerkrieg auf der Wartburg. Innerhalb des ludowingischen Herrschaftsgebietes nahm Eisenach eine zentrale Lage ein, es war Bindeglied der hessischen und thüringischen Gebietsteile. Nach dem Aussterben der Ludowinger kam es zum thüringisch-hessischen Erbfolgekrieg zwischen dem Enkel Hermanns I., dem Meißener Markgrafen Heinrich dem Erlauchten, dem Heinrich Raspe 1243 die Eventualbelehnung im Falle seines Todes zugesichert hatte, und Sophie von Brabant, einer Tochter Ludwigs IV. Nach Kriegsende (1264) fiel Eisenach an den Wettiner Heinrich den Erlauchten. In unmittelbarer Folge dieses Krieges gingen die seither als Landgrafschaft Hessen bezeichneten Gebiete und andere Herrschaftsteile verloren.

Unter Landgraf Heinrich Raspe erhielt Eisenach eine städtische Satzung, die allerdings nur mittelbar in der Handfeste von 1283 überliefert ist[3]. Diesem Eisenacher Recht bildeten fortan alle landgräflichen Städte ihre Verfassung nach, Eisenach wurde so zum juristischen Oberhof der Thüringischen Landgrafen.

Der Hof Landgraf Hermanns von Thüringen galt im Reich als Zentrum der Minnesänger und Dichtkunst. 1206 soll dort der legendäre Sängerkrieg stattgefunden haben. Zur Unterhaltung wurden in der Stadt Eisenach Mysterienspiele oder Moralitäten mit religiösem Hintergrund aufgeführt. Landgraf Friedrich der Freidige erregte sich 1321 bei der Eisenacher Aufführung Das Spiel von den fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen über die Maßen und erlitt noch während der Vorstellung einen Schlaganfall.

In den Jahren 1333 bis 1362 wurden die Eisenacher Stadtwillküren niedergeschrieben, eine vom Eisenacher Rat selbstverfasste Sammlung örtlicher Gesetze. Der Priester und Stadtschreiber Johannes Rothe verfasste 1387 die heute verschollenen Eisenacher Rechtsbücher als Kettenbücher, die als Grundlage für das von Johannes Purgold Anfang des 16. Jahrhunderts verfasste Rechtsbuch dienten. Johannes Rothe war es auch, der auf Grundlage der um 1395 von Dominikanermönchen des Eisenacher Predigerklosters verfassten Chronica Thuringorum die Thüringische Landeschronik schrieb.

1406 verlor Eisenach den Status einer landgräflichen Residenz und durch den Tod des Landgrafen Balthasar die Hofhaltung und die landgräfliche Verwaltung. Dies führte schließlich zum wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. Bei der Aufteilung der landgräflichen Besitztümer 1445 fiel Eisenach an Wilhelm III., der um 1450 die Eisenacher Münzstätte schließen ließ.

Neuzeit

1498 kam Martin Luther als Lateinschüler zum ersten Mal nach Eisenach. Am 2. Mai 1521 predigte er auf der Rückreise vom Wormser Reichstag in der Georgenkirche. Nachdem er mit der Reichsacht belegt worden war, wurde er am Folgetag auf der Wartburg als „Junker Jörg“ in Schutzhaft genommen. Er blieb dort bis zum 1. März 1522 und übersetzte das Neue Testament aus dem griechischen Urtext ins Deutsche; es wurde im September 1522 veröffentlicht („Septembertestament“).

Mit dem für 1523 notierten Eintreffen des aus Basel stammenden Predigers Jacob Strauß begann der Eisenacher Zinswucherstreit – ein trotz des persönlichen Eingreifens von Luther und Melanchton rasch an Schärfe zunehmender Konflikt, in dessen Folge Eisenacher Bürger zunächst die Zahlung von Zins bei Geldgeschäften verweigerten. In der weiteren Folge fielen Einwohner tumultartig über die vorhandenen kirchlichen Institutionen her, fast alle Kirchen und Klöster wurden dabei schwer verwüstet oder niedergebrannt. Am 7. Mai 1525 traf der Werrahaufen – ein Heerhaufen aufständischer Bauern im Bauernkrieg – vor der Stadt ein, um Unterstützung durch die Stadtobrigkeit und die Bevölkerung unterhandelnd. Hierbei gelang es dem Stadtkommandanten, die Mehrzahl der arglosen Anführer in die Stadt zu locken, worauf diese sofort arretiert und nach einem Schauprozess auf dem Markt exekutiert wurden (noch heute erinnert ein Kreuz im Pflaster vor der Kirche daran). Auch 17 Sympathisanten aus der Eisenacher Bevölkerung teilten dieses Schicksal Wochen später, nachdem Kurfürst Johann der Beständige wieder Herr der Lage war. 1528 wurde Eisenach im Zuge der Reformation evangelisch, erster Superintendent war Justus Menius.

In Thüringen war zu dieser Zeit die Wiedertäuferbewegung stark verbreitet, einer der bedeutendsten Anhänger in Eisenach war Fritz Erbe. Er wurde 1533 gefangen genommen und war sieben Jahre im Storchenturm inhaftiert. 1540 wurde er auf die Wartburg in das Verlies im Südturm überführt, wo er 1548 starb[4].

In den 1550er Jahren wurde Hanns Leonhardt als Stadtbaumeister und Architekt tätig, er errichtete in der Stadt zahlreiche prächtige Bürgerhäuser im Baustil der Renaissance, der einstige Weinkeller – heute Rathaus, der St. Georgsbrunnen auf dem Markt und das Lutherhaus blieben erhalten. Ein derart repräsentatives Stadtzentrum erleichterte es 1596 Johann Ernst, Herzog von Sachsen-Eisenach seine Residenz von Marksuhl nach Eisenach zu verlegen. Verheerende Stadtbrände in den Jahren 1617 und 1636, die Drangsale des Dreißigjährigen Krieges und die 1626 eingeschleppte Pest brachten der Stadt schwerste Schäden bei und bremsten deren wirtschaftlichen Aufschwung erneut.

Am 21. März 1685 wurde Johann Sebastian Bach in Eisenach geboren und in der dortigen Georgenkirche getauft. Sein Vater Johann Ambrosius Bach war Leiter der Ratstrompeterei. In Eisenach wirkten die Barockkomponisten Johann Pachelbel und Johann Christoph Bach als Organisten sowie Georg Philipp Telemann als Hofkapellmeister.

Als Residenzstadt, bis 1757 mit fürstlicher Hofhaltung, wurde Eisenach im 18. Jahrhundert mehr und mehr eine Kulturstadt. Als architektonisches Symbol dieser neuen Blütezeit gilt das von 1742 bis 1751 am Markt erbaute Stadtschloss. Bereits 1741 fiel das Herzogtum Sachsen-Eisenach vertragsgemäß mit dem Tode des Herzogs Wilhelm Heinrich an Ernst August I. von Sachsen-Weimar. 1777 weilte Johann Wolfgang von Goethe auf Einladung des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach erstmals auf der Wartburg.

In den Zirkeln der Julie von Bechtolsheim, Goethes „Seelchen“ und Wielands „Psyche“ trafen sich am Jakobsplan die angesehendsten Geister der Zeit: Neben Goethe und Wieland der Eisenacher Philosoph Christian Schreiber, Friederike von Schardt, die Schwägerin der Charlotte von Stein, Madame de Staël, Benjamin Constant, Herzog August von Gotha, Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach und dessen Gemahlin, Carl Friedrich, der damals regierende Großherzog von Weimar und dessen Gemahlin, Maria Pawlowna, Herzog Bernhard von Weimar, Moritz August von Thümmel, Friedrich de la Motte Fouqué, Johann Friedrich Rochlitz, Karl von Müffling, General Wilhelm von Dörnberg, Graf Johann von Thielmann, Aaron Burr, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika, August von Kotzebue, Graf Otto von Loeben, Johann Benjamin Erhard, und Graf Dorotheus Ludwig von Keller sowie viele andere mehr. Hier traf ein, was Madame de Staël einst sagte: „Alle wahrhaft gebildete Menschen sind Landsleute“.

1807 rastete Napoleon I. in der Stadt. Im Zuge von Nachschubtransporten während der napoleonischen Kriege kam es am 1. September 1810 zu einem tragischen Unfall: Bei einer Pulverexplosion gab es 60 Todesopfer und schwere Schäden in der Stadt. Daran erinnert noch heute der schwarze Brunnen in der Georgenstraße. Ungezählte Opfer forderte schließlich der Rückzug der geschlagenen französischen Armee, in deren Folge eine Typhus-Epidemie in der Stadt ausbrach. Während dieses Feldzuges weilte 1814 der russische Zar Alexander I. kurz in Eisenach.

Im Oktober 1817 fanden sich aus Anlass des vierten Jahrestags der Völkerschlacht bei Leipzig rund 500 Studenten und Professoren zum ersten Wartburgfest zusammen, um 300 Jahren Reformation zu gedenken und ein einheitliches und freies Deutschland zu fordern. Ein weiteres Wartburgfest folgte 1848. Seit 1850 feierte der Wingolfsbund alle zwei Jahre sein Wartburgfest in Eisenach. 1840 wurde der Physiker Ernst Abbe in Eisenach geboren.

Wirtschaftlich, baulich und kulturell entwickelte sich die Stadt nach 1800 bedeutend schneller als zuvor. Unter den Kaufleuten Eichel, Pfennig und Streiber kam es zu ersten industriellen Gründungen; es entstanden Spinnmühlen, Bleiweiß- und Farbenfabriken, darunter mit der Kammgarnspinnerei ein erster Großbetrieb. Bedeutung besaß auch noch das Gerberhandwerk. Die von Eisenach ausgehenden Verkehrswege wurden zu bequemen Fahrstraßen ausgebaut und schufen so die Verbindung in das „Eisenacher Oberland“ – einem nach dem Wiener Kongress zugesprochenen Gebietsteil der säkularisierten Fürstabtei Fulda.

Die Biedermeier-Zeit ermöglichte die Anlage von Landschaftsparks, so pflanzte Kaufmann Christian Friedrich Roese auf dem noch kahlen Metilstein einen Waldpark an. Zur selben Zeit entstanden die Gärten am Pflugensberg, an der Spicke, der Kartausgarten, der Clemdagarten und Pfennigs Garten. Die Gründung der Forstlehranstalt durch Forstrat Gottlob König im Jahre 1830 setzte diese Bestrebungen fort. Rings um die Stadt entstanden erste Restaurants und Vergnügungsplätze, in der Stadt die ersten Caffeehäuser und Ballsäle. In den zeittypischen Gesellschaftssalons, in Eisenach – die Clemdagesellschaft für die „gebildeten Stände“ – trafen sich höhere Beamte, Unternehmer, Offiziere, aber auch der Landadel zu kulturvollen Gesprächen, Musik und Unterhaltung.

Von der Industrialisierung bis heute

1847 folgte der Anschluss an die Thüringer Bahn nach Gotha, Erfurt, Weimar, Halle und Leipzig im Osten. Diese Strecke wurde 1849 nach Bebra in Hessen verlängert, wodurch nun auch Bahnverbindungen nach Frankfurt und Kassel bestanden. Als letzte Bahnstrecke wurde 1858 die Werrabahn eröffnet, die über Meiningen und Coburg an den Main führte. Im Ortsteil Wartha westlich von Eisenach begann die 1907 eröffnete Bahnstrecke Schwebda–Wartha nach Eschwege, die 1969 stillgelegt wurde.

1859 wurde der Deutsche Nationalverein im Gasthof Phantasie gegründet. August Bebel und Wilhelm Liebknecht gründeten im Gasthaus Goldener Löwe 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, aus der 1875 die SPD hervorging, und gaben ihr ein Programm, das Eisenacher Programm. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt führte um 1870 zur Gründung weiterer Fabriken: Herdfabrik Gebrüder Demmer; Schuhleistenfabrik Hermann Berger; Kunsttöpferei August Saeltzer; Farbenfabrik Arzberger, Schöpff & Co; Fensterfabrik Wilk &. Oehring; Klosterziegelei Eisenach Stein & Co sowie die noch heute bestehende Eisenacher Aktienbrauerei. 1896 wurde die Fahrzeugfabrik Eisenach gegründet, womit die Eisenacher Automobilindustrie ihren Anfang nahm. Zur Versorgung der Stadt entstand 1862 eine (Leucht-)Gasanstalt, 1874 ein Wasserwerk, 1887 das Post- und Telegraphenamt und 1892 der städtische Schlachthof sowie das Elektrizitätswerk, dieses ermöglichte ab 1897 den Betrieb der Eisenacher Elektrischen Straßenbahn (TRAM). Zahlreiche Banken und Versicherungen gründeten um 1900 in der Innenstadt Filialen. 1899 wurde das Denkmal des Wingolfsbundes vollendet. 1902 wurde das Burschenschaftsdenkmal eingeweiht. 1904 wurde der heutige Hauptbahnhof und 1907 das Bachhaus eröffnet. 1908 eröffnete das erste Lichtspieltheater und 1913 entstand ein Tiergarten am Wartenberg. Eisenach wurde um 1900 zu einer Tagungs- und Kongressstadt, die Kurbad-Eisenach-Gesellschaft wurde 1905 gegründet, es entstanden daraufhin zahlreiche Hotels und Pensionen, ein Spielcasino, Bäder, Parkanlagen und Sanatorien. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Stadtbevölkerung im Jahr 1919 auf 40.000 Einwohner angewachsen. In den neu entstehenden Wohngebieten der Vorstädte und nördlich der Eisenbahntrasse wurden deshalb bevorzugt 4-geschossige Häuser angelegt. Bedeutend luxeriöser waren die Wohnverhältnisse in den im südlichen Stadtgebiet entstehenden Villenkolonien Mariental, Predigerberg, Karthäuserhöhe und Marienhöhe, hier siedelten sich überwiegend Pensionäre und Beamte an. [5] Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung war auch die Neugründung der jüdischen Gemeinde in Eisenach verbunden, hierbei handelte es sich zum Teil um Geschäftsleute aus Stadtlengsfeld und dem Eisenacher Oberland. Mittelpunkt der Eisenacher israelitischen Gemeinde war die in der damaligen Wörthstraße gelegenen Synagoge, sie wurde 1938 bei der Reichspogromnacht in Brand gesteckt und dadurch zerstört.

1940 kamen die ersten Kriegsgefangenen und nachfolgend Frauen und Männer aus den von Deutschland besetzten Ländern in die Stadt zur Zwangsarbeit: vor allem im BMW-Stadtwerk und im BMW-Flugmotorenwerk. Die größte Gruppe bildeten 2154 Ukrainer, 1314 Russen, 390 Weißrussen. Diese Zwangsarbeiter arbeiteten auch in umliegenden Orten. Ein Ehrenmal in den Erlengräben (Gemarkung Mosbach, Gemeinde Wutha-Farnroda) erinnert an 455 Opfer. Auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof am Wartenberg wird an 1040 umgekommene sowjetische Kriegs- und an 102 Zivilgefangene erinnert[6].

Im Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt 1944 und 1945 wiederholt Ziel alliierter Luftangriffe. Besonders betroffen war das Zentrum um die Georgenkirche. Zerstört (und später beseitigt) wurden das Archivgewölbe und der Marstall der Residenz sowie die Ratswaage. Schwer beschädigt wurden die Alte Residenz, das Alte Schloss, das Creutznacher Haus, das Rathaus, das Lutherhaus und das Bachhaus. Leichtere bis mittelschwere Schäden durch Bomben oder Artillerie-Beschuss erlitten zahlreiche weitere Bauten, so die Annen-, Georgen-, Kreuz-, Nikolai- und Predigerkirche, der „Glockenturm“, die Neue Residenz und die Wartburg. Die meisten Gebäude wurden bald nach Kriegsende wiederhergestellt[7].

Nachdem die innerdeutsche Grenze 1952 geschlossen wurde, lagen die westlichen Ortsteile im Fünf-Kilometer-Sperrgürtel, der nur mit staatlicher Erlaubnis betreten werden durfte. Insgesamt wirkte sich die grenznahe Lage nachteilig auf die Stadtentwicklung aus, so brachen die vorher engen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bindungen nach Nordosthessen ab, und die Einwohnerzahl sank von 53.000 im Jahr 1939 auf 48.000 im Jahr 1988. 1950 verlor Eisenach den Status als kreisfreie Stadt und wurde Teil des Landkreises Eisenach, der 1952 geteilt wurde. Dabei kam die Stadt zum verkleinerten Kreis Eisenach im Bezirk Erfurt. 1956 rollte in Eisenach der erste Wartburg vom Band. 1975 wurde die 1897 eröffnete Straßenbahn Eisenach eingestellt.

Nach der Wiedervereinigung sank die Einwohnerzahl weiter ab, jedoch gestalten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Eisenachs besser als die in großen Teilen der neuen Bundesländer. Der Autohersteller Opel nahm 1992 in einem neuen Automobilwerk in Eisenach die Produktion auf, nachdem das Automobilwerk Eisenach 1991 geschlossen worden war. 1994 fusionierten die Kreise Eisenach und Bad Salzungen zum Wartburgkreis mit formalem Sitz in Bad Salzungen und Eisenach. Der Hauptsitz des Landrates befand sich seit Juli 1994 in Bad Salzungen, wo auch ein neues Landratsamt gebaut wurde. 1995 bezogen die Stadtverwaltung und die Wartburgsparkasse das gemeinsam genutzte Verwaltungsgebäude am alten Rathaus. 1998 wurde Eisenach aus dem Wartburgkreis herausgetrennt und kreisfreie Stadt. Der Sitz des Wartburgkreises ging daraufhin auf Bad Salzungen über.

Im Februar 1990 besuchte Willy Brandt Eisenach. Am 14. Mai 1998 besuchte US-Präsident Bill Clinton im Rahmen eines Deutschlandbesuchs zusammen mit Bundeskanzler Helmut Kohl die Stadt.

Eisenach war bis Ende 2008 Sitz des Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen (seit 1921). Der neue Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat seit der Fusion von Thüringischer Landeskirche und Kirchenprovinz Sachsen 2009 seinen Sitz in Magdeburg.

Wappen

- „In Blau die silberne Ganzfigur des heiligen Georg in Kettenrüstung und Mantel; in der Rechten einen gefähnelten Speer, dessen silberner dreizipfliger Wimpel ein rotes Hochkreuz zeigt, die Linke, die einen goldenen Palmenzweig hält, gestützt auf einem Silberschild mit rotem Tatzenkreuz. Die Schildfigur ist rechts begleitet von einem silbernen Tatzenkreuzchen.“

Das Stadtwappen mit dem Sankt Georg geht auf das älteste Stadtsiegel vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts zurück. Landgraf Ludwig der Springer, der Sohn des Gründers von Eisenach, verehrte den Heiligen, ließ auf dem Markt die Georgenkirche bauen und wählte ihn als Schutzpatron für sich und seine Stadt.

Eingemeindungen

Am 1. Juli 1994 wurden die Gemeinde Hötzelsroda, die Gemeinde Lerchenberg bei Eisenach – mit den Ortsteilen Stregda, Madelungen, Neukirchen und Berteroda, die Gemeinde Neuenhof/Hörschel, die Gemeinde Stedtfeld, die Gemeinde Stockhausen und die Gemeinde Wartha-Göringen eingemeindet.

Einwohnerentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl (ab 1960 31. Dezember):

|

1830 bis 1939

|

1946 bis 1994

|

1995 bis 2002

|

seit 2003

|

1 29. Oktober

2 31. August

Politik

(Ober-)Bürgermeister (ab 1847)

Das Amt des Oberbürgermeisters wurde 1847 geschaffen, bis dahin und zwischen 1950 und 1994 wurde die Stadt durch einen Bürgermeister vertreten. Genannt werden die Daten der offiziellen Amtseinführung und der Amtsniederlegung[8].

- August Roese, 26. Januar 1847 bis 30. September 1884

- Georg von Eucken-Addenhausen, 1. April 1885 bis 15. Mai 1893

- August Müller, 1. Juni 1893 bis 15. November 1900

- Georg von Fewson, 15. November 1900 bis 25. September 1903

- Hans Schmieder, 9. April 1904 bis 30. Juni 1919

- Fritz Janson (DVP), 12. Oktober 1919 bis 31. März 1937

- Herbert Müller-Bowe (NSDAP), 3. April 1937 bis 31. März 1945

- Rudolf Lotz, 4. April bis 7. Mai 1945

- Ernst Fresdorf (SPD), 7. Mai 1945 bis 25. Juli 1945

- Karl Hermann (SPD), 25. Juli 1945 bis 15. September 1946

- Werner Fischer (LDPD), 4. Oktober 1946 bis 30. Oktober 1953

- Hermann Harden (LDPD), 1. Dezember 1953 bis 13. Dezember 1961

- Siegfried Möckel (LDPD), 11. Oktober 1961 bis 12. Juni 1974

- Joachim Klapczynski (LDPD), 19. Juni 1974 bis 20. April 1990

- Hans-Peter Brodhun (CDU), 31. Mai 1990 bis 30. Juni 2000

- Gerhard Schneider (CDU), 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2006

- Matthias Doht (SPD), seit 1. Juli 2006

Stadtrat

Der Stadtrat besteht aus dem Oberbürgermeister und 36 Mitgliedern folgender Parteien

- CDU: 13 Mitglieder

- Die Linke: 9 Mitglieder

- SPD: 6 Mitglieder

- Grüne: 3 Mitglieder

- Bürger für Eisenach: 3 Mitglieder

- Eisenacher Aufbruch: 2 Mitglieder

Städtepartnerschaften

- Marburg, Deutschland, seit 1988

- Sedan, Frankreich seit 1991

- Waverly, Iowa, USA seit 1992

- Skanderborg, Dänemark seit 1993

- Mahiljou, Weißrussland seit 1996

- Sárospatak, Ungarn, seit 2008

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Kulturelle Einrichtungen

Im Jahre 1879 wurde das Theater Eisenach eingeweiht, das nach einer wechselvollen Geschichte 1952 durch die damalige Thüringer Landesregierung zum Thüringer Landestheater Eisenach erhoben wurde. Wichtiger Bestandteil des Theaters ist die 1919 als Städtisches Orchester gegründete Landeskapelle Eisenach. Sie wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1946 mit vertriebenen Mitgliedern der Schlesischen Philharmonie Breslau und Musikern des früheren Städtischen Orchesters Eisenach neu aufgebaut und erhielt 1952 ihren heutigen Namen. Neben der Landeskapelle gehören seit 2004 das Tanztheater Eisenach und seit 2005 das Junge Theater Eisenach zum Ensemble des Hauses.

In der historischen Wandelhalle, einem offenen Musikpavillon am Rande des Anfang des 20. Jahrhunderts als Parkanlage englischen Stils errichteten Kartausgartens, finden regelmäßig Ausstellungen und Konzerte statt. Im Industriedenkmal Alte Mälzerei befinden sich neben einem Industriemuseum eine Theaterspielstätte sowie das Internationale Jazzarchiv, das vom 1959 gegründeten Jazzclub Eisenach e.V. betreut wird.

Eisenach verfügt traditionell über eine reichhaltige Chorlandschaft, zu den auch überregional bekannten Chören gehört der Bachchor Eisenach. Die Mehrzahl der Chöre der Stadt sowie des umliegenden Wartburgkreises sind im Wartburgsängerkreis organisiert.

Im so genannten Storchenturm befindet sich mit dem historischen Theater Im Kerker die kleinste Spielstätte der Stadt.

Nach Schließung des Titania verfügt Eisenach derzeit mit dem Filmtheater Capitol über ein Kino.

Volksfeste

Alljährlich am Wochenende vor Lätare findet in Eisenach mit dem Sommergewinn Deutschlands größtes Frühlingsfest statt. Höhepunkt ist der am Samstag stattfindende Festumzug, an dessen Ende sich Frau Sunna und Herr Winter das traditionelle Streitgespräch liefern.

In den Jahren 2005 bis 2007 fand im Hinblick auf die Luther-Dekade 2008 bis 2017 Ende August Luther - Das Fest statt. Ab 2009 plant der ausrichtende Lutherverein e.V., diese Veranstaltung wieder jährlich durchzuführen.

Zu Ehren des Heiligen Georgs, dem Schutzpatron der Stadt Eisenach, findet alljährlich im Frühjahr in der Innenstadt das Hanjörg-Fest mit Trödelmarkt und Mittelalterfest statt.

Burgen und Schlösser

Wahrzeichen der Stadt ist das Weltkulturerbe Wartburg.

Daneben gibt es im Stadtgebiet zahlreiche Bodendenkmale, von denen heute nur noch Überreste vorhanden sind, insbesondere der Metilstein, die Eisenacher Burg, die Burgstelle Rudolfstein, die Malittenburg und die Wasserburg Klemme.

Zu den Schlössern und schlossähnlichen, noch heute erhaltenen Bauten zählen das Eisenacher Stadtschloss, das Fischbacher Schlößchen, das Palais Bechtolsheim, das dringend sanierungsbedürftige Jagdschloss zur Hohen Sonne, das Schloss Berteroda, der Herrensitz Dürrerhof, das boyneburgksche Schloss im Stadtteil Stedtfeld, das Schloss Neuenhof (Privatwohnsitz) sowie das Residenzhaus an der Esplanade.

Dagegen heute nicht mehr erhalten sind die Befestigungsanlage Frauenberg und die mittelalterliche landgräfliche Stadtresidenz Steinhof.

Das wahrscheinlich älteste Profangebäude der Stadt ist der Hellgrevenhof.

Sakrale Bauten

(siehe auch: Abgebrochene Kirchengebäude in Eisenach)

Katholische Kirchen

Die Pfarrkirche der katholischen Gemeinde St. Elisabeth Eisenach ist die St. Elisabeth-Kirche. Sie wurde 1887 nach dem Vorbild der Marburger Elisabethkirche im neugotischen Stil errichtet und 1888 geweiht. In den Jahren 2000 bis 2002 erfolgte eine umfangreiche Außen- und Innensanierung.

Unweit des Alten Friedhofes befindet sich die Kreuzkirche, die 1692 aus den Resten des Eisenacher Mariendoms errichtet wurde.

Auf dem Gebiet eines ehemaligen Dominikanerklosters befindet sich die Predigerkirche. Mit ihrem Bau wurde kurz nach der Heiligsprechung Elisabeths begonnen, um 1240 wurde sie geweiht. Heute beherbergt die Kirche die ständige Ausstellung Mittelalterliche Kunst in Thüringen, die Teil des Thüringer Museums ist.

Erstmals 1295 urkundlich erwähnt wurde die Clemenskapelle.

Evangelisch-lutherische Kirchen

Die um 1180 erbaute Georgenkirche gilt als Traukirche der Heiligen Elisabeth und Taufkirche Johann Sebastian Bachs.

Ebenfalls um 1180 wurde die Nikolaikirche im romanischen Stile erbaut und im 19. Jahrhundert im neoromanischen Stil restauriert. Die Kirche war bis zur Reformation Pfarrkirche des Benediktinerinnenklosters St. Nikolai.

Der Legende nach wurde die Annenkirche von Elisabeth von Thüringen als Bethaus erbaut, die Inschrift über dem Torbogen Hospital zu St. Annen - gestiftet von der Heiligen Elisabeth 1226 soll dies belegen. Tatsächlich fiel die ehemalige Kapelle 1342 einem Brand zum Opfer, der Neubau wurde seinerseits 1525 im Bauernkrieg zerstört. In der Zeit von 1634 bis 1639 wurde die Annenkirche völlig neu aufgebaut, aus jener Zeit stammt wohl auch die Inschrift. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche als Garnisonkirche genutzt, von 1874 bis 1954 als Kirche der Diakonissenhausstiftung.

Der jüngste Kirchenbau ist die 2005 fertiggestellte Elia-Kapelle in der Altstadtstraße. Sie dient als Ort des Gebetes auf dem Werkstattgelände des Diakonie-Verbundes Eisenach.

Synagoge

Bereits im Mittelalter befand sich auf dem Grundstück Karlstraße 23 eine Synagoge. In der Zeit von 1883 bis 1885 wurde in der heutigen Karl-Marx-Straße die Neue Synagoge errichtet und am 8. Januar 1885 feierlich eingeweiht. Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Gebäude durch einen Brand völlig zerstört und wenig später abgebrochen. An die Ereignisse erinnert das am 21. September 1947 übergebene Synagogendenkmal, dessen Sockel aus Steinen der Neuen Synagoge errichtet wurde.

Denkmalgeschützte Bauwerke

Denkmalensembles

Die zwei flächenmäßig größten Denkmalensembles der Stadt sind das Flächendenkmal Altstadt Eisenach sowie das Flächendenkmal Südviertel.

Der Bau der 2,84 Kilometer langen Stadtmauer begann bereits im Jahr 1130. Es gab insgesamt 22 Türme, davon 5 Stadttore, von denen heute nur noch das Nikolaitor erhalten geblieben ist.

Industriedenkmale

1967 wurde das Automobilbaumuseum gegründet. Es befand sich zunächst in einem eigens dafür errichteten Pavillon am Rande des Kartausgartens. Im Jahre 1998 wurde anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Automobilbau in Eisenach auf dem Gelände des ehemaligen Automobilwerks Eisenach (AWE) der symbolische Grundstein für die neue Ausstellung automobile welt eisenach gelegt. Seit 2005 befindet sich die Ausstellung, die u. a. Fahrzeuge der Marken BMW, EMW, Dixi und Wartburg zeigt, im denkmalgeschützten ehemaligen AWE-Verwaltungsgebäude O2. In unmittelbarer Nähe zu diesem Gebäude befindet sich das ebenfalls denkmalgeschützte ehemalige Haupttor des AWE.

Im Nordosten der Stadt befindet sich mit der Alten Mälzerei ein weithin einzigartiges industrieromantisches Denkmal. Es wurde 1873 von Adam Heintz als Malz- und Malzkaffeefabrik errichtet. Bemerkenswert ist vor allem der fast vollständig erhaltene, zum Teil noch aus den Gründerjahren stammende und nach Restaurierung in den Jahren 1993/1994 wieder voll funktionsfähige Maschinenpark.

Der Grundstein für die Eisenacher Brauerei wurde im Jahre 1828 gelegt, als die 244 Brauberechtigten der Stadt einen gemeinsamen ca. 100 Meter tiefen Felsenkeller zur Bierlagerung errichteten. Im Jahre 1874 gründeten zehn Eisenacher Bürger eine Vereinsbrauerei, aus der 1886 die Aktienbrauerei Eisenach wurde. Das 1911 errichtete Sudhaus gilt noch heute als Wahrzeichen der Brauerei.

Um die Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts entstand der Eisenacher Hauptbahnhof mit dem rechts daneben gelegenen Fürstenbahnhof.

Zu den nur noch teilweise erhaltenen Industriebauten Eisenachs zählen der Alte Schlachthof sowie das Gaswerk.

Einzeldenkmale

Das Eisenacher Rathaus am Marktplatz wurde 1508 in spätgotischem Stil als Weinkeller erbaut und erhielt beim Umbau 1564 seine heutigen Renaissance-Formen. Im Jahre 1596 wurde es zum neuen Rathaus gewählt, nachdem das alte Rathaus nahe der Georgenkirche zu klein wurde. Nach dem großen Stadtbrand 1636 wurde es wieder aufgebaut und erhielt 1638 seinen charakteristischen Treppenturm.

Ebenfalls am Markt im Zentrum der Stadt befindet sich das Stadtschloss. Es wurde ab 1742 in mehreren Abschnitten unter Herzog Ernst August von Gottfried Heinrich Krohne errichtet. Von den einst vier Flügeln sind heute noch drei erhalten. Der Südflügel am Markt entstand als Wohnflügel unter Einbeziehung vorhandener Bürgerhäuser, der Nordflügel beherbergt reich verzierte Räume (Stuckarbeiten des Kasseler Meisters J. M. Brühl und Gemälde des österreichischen Malers Josef Michael Daysinger), im Erdgeschoss des Westflügels befindet sich der Marstall.

Im Süden der Stadt unweit der Auffahrt zur Wartburg befindet sich die Reutervilla. Sie wurde nach Plänen des Dichters Fritz Reuter in den Jahren 1866 bis 1868 vom deutschen Architekten Ludwig Bohnstedt im neoklassizistischen Stil als Wohnhaus des Dichters errichtet. Heute beherbergt die Villa das Reuter-Wagner-Museum sowie eine Außenstelle des Standesamtes.

Im Süden der Stadt ragt auf der Göpelskuppe das Burschenschaftsdenkmal der Deutschen Burschenschaft empor. Das 33 Meter hohe Denkmal wurde 1902 eingeweiht.

Das Eisenacher Theater wurde im Auftrag des Eisenacher Bankiers und Fabrikanten Julius von Eichel-Streiber nach Entwürfen des Leipziger Architekten Karl Weichardt im klassizistischen Stil erbaut und am 1. Januar 1879 an die Stadt Eisenach übergeben. Das Gebäude bietet 501 Zuschauern Platz.

Am Johannisplatz im Zentrum der Stadt befindet sich das wahrscheinlich schmalste bewohnte Fachwerkhaus Deutschlands. Es ist 2,05 Meter breit und 8,50 Meter hoch und hat zwei Stockwerke. Das Alter des Hauses wird auf weit über 250 Jahre geschätzt.

Im Jahr 1539 wurde vom Eisenacher Kaufmann und Ratsherren Conrad Creutznacher am Markt ein repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus errichtet, das Creutznacher Haus. Als Herzog Johann Ernst Ende des 16. Jahrhunderts seine Residenz auf der Esplanade erweiterte, bezog er das Haus in die Schlossanlage ein. Das 2003 bis 2005 sanierte Gebäude gehört zu den wenigen erhaltenen Renaissancebauten der Stadt und beherbergt heute u.a. die Tourist-Information[9].

Parks

Die Geschichte des ca. 3,8 Hektar großen Kartausgarten reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, als Kartäusermönche um 1390 dort einen Klostergarten anlegten. Um 1700 zum fürstlichen Lust- und Küchengarten erhoben, gestaltete Johann Georg Sckell den Kartausgarten Ende des 18. Jahrhunderts in einen Landschaftsgarten um. Seit 1942 befindet sich die Anlage in städtischer Hand. Auf dem Gelände befindet sich neben dem klassizistischen Gärtnerhaus mit Teezimmer auch die Wandelhalle.

Etwa 400 Meter östlich vom Stadtzentrum befindet sich der 26,7 Hektar große Stadtpark. Das Gelände am Goldberg wurde von 1841 bis 1844 von Eduard Petzold im Auftrag der Familie Eichel in einen Landschaftsgarten umgestaltet. In den Jahren 1890 bis 1892 wurde dort das heutige Landeskirchenamt errichtet, ein schlossähnliches Gebäude im spätgotischen Stil.

Im Stadtteil Hötzelsroda befindet sich der ebenfalls von Eduard Petzold gestaltete Landschaftspark Dürrerhof.

Oberhalb des Eisenacher Markts am Fuße des Schlossbergs befindet sich der Alte Friedhof. Er wurde 1599 von Herzog Johann Ernst angelegt. Auf dem Friedhof sind zahlreiche Mitglieder der Musikerfamilie Bach beigesetzt, die angrenzende Kreuzkirche beherbergt das Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen.

Zwischen der Wartburg und der westlichen Altstadt befindet sich der um 1800 vom Eisenacher Kaufmann Christian Friedrich Roese geschaffene Landschaftspark Roesesches Hölzchen mit dem Metilstein im Zentrum, hier trifft man auch auf das sagenhafte Felsgebilde Mönch und Nonne, es hat Goethe einst zu einer Zeichnung inspirierte.

Im Mariental befindet sich der künstlich angelegte Prinzenteich mit Gondelbetrieb, Schwänen und Karpfenbesatz. Er erhielt seinen Namen im 19. Jahrhundert zu Ehren der zwei Söhne der Herzogin von Orleans, die in der Zeit von 1848 bis 1858 zeitweise mit ihren Kindern in Eisenach weilte.

Im Jahre 1896 wurde im Norden der Stadt der Hauptfriedhof angelegt.

Im Wohngebiet Dresdner Straße befindet sich ein Geologischer Garten mit Gesteinsproben aus ganz Deutschland.

Museen

Eisenach ist Geburtsstadt des Komponisten Johann Sebastian Bach. Ihm und seiner Familie widmet sich das Bachhaus am Frauenplan, das als Geburtshaus des Komponisten gilt.

An den Reformator Martin Luther erinnert die 1956 von der Thüringer Landeskirche im Lutherhaus eingerichtete Luther-Gedenkstätte. Das Haus gilt als eines der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt, in dem Martin Luther von 1498 bis 1501 bei der wohlhabenden Familie Cotta gewohnt haben soll. Im Lutherhaus befindet sich auch das Thüringer Pfarrhausarchiv.

Das Stadtschloss beherbergt das 1899 gegründete Thüringer Museum. Es befand sich zuerst in der Predigerkirche, die kunsthandwerkliche Sammlung zog 1931 ins Stadtschloss um. Neben der Sammlung Thüringer Porzellans finden sich dort u. a. Werke der Malerei der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und des expressiven Realismus sowie Stadtgeschichtliches. In der Predigerkirche ist die Sammlung mittelalterlicher Schnitzkunst beheimatet, die umfangreichste ihrer Art in Thüringen.

In der Reutervilla befindet sich das Reuter-Wagner-Museum. Die ehemaligen Wohnräume des niederdeutschen Dichters Fritz Reuter beherbergen die nach Bayreuth umfangreichste Sammlung über den Komponisten Richard Wagner.

Die Gedenkstätte Goldener Löwe, ein ehemaliges Gasthaus am südlichen Ende der Marienstraße, erinnert an die Gründung der SDAP (später SPD) am 8. August 1869 und an August Bebel.

Gedenksteine und -tafeln

Zahlreiche Gedenksteine und -tafeln erinnern an historisch bedeutende Ereignisse und Persönlichkeiten der Stadtgeschichte.

In unmittelbarer Nähe zum Bachhaus befindet sich das Bach-Denkmal. Am 28. September 1884 widmete die Stadt dieses Denkmal dem Komponisten, der Entwurf stammt von Adolf von Donndorf, ausgeführt wurde es von Hermann Howaldt.

Auf dem Karlsplatz im Zentrum der Stadt befindet sich das ebenfalls von Adolf von Donndorf entworfene Lutherdenkmal.

Zu Ehren der Toten des Deutsch-französischen Kriegs 1870/71 weihte der Wingolfsbund 1899 das Wingolfdenkmal[10] ein. Es ist integriert in eine imposante Treppenanlage, die vom Stadtzentrum über den Pfarrberg in das Südviertel führt.

Gegenüber der Wartburgauffahrt wurde 1909 das Carl-Alexander-Denkmal eingeweiht, das an die Freundschaft des Großherzogs mit Eduard Mittenzwey erinnern soll. Ausgeführt wurde es von dem Eisenacher Bildhauer Hermann Hosaeus.

Zahlreiche Denkmäler und Gedenksteine erinnern an die Opfer der zwei Weltkriege und an die Gräuel des Dritten Reichs und des Holocaust.

Siehe auch: Liste der Gedenkbäume in Eisenach

Öffentliche Einrichtungen

Eisenach verfügt über ein Amtsgericht, das zum Bezirk des Landgerichts Meiningen gehört, sowie über ein Arbeitsgericht, das zum Bezirk des Landesarbeitsgerichts Erfurt zählt.

Zu den städtischen Einrichtungen zählen die Stadtbibliothek Eisenach mit einem aktuellen Bestand von rund 70.000 Druckwerken und digitalen Medien sowie rund 3.500 überwiegend historischen Büchern zur thüringisch-sächsischen Geschichte.

Im Hintergebäude des Stadtschlosses befindet sich das Stadtarchiv mit städtischen Akten sowie Akten der eingemeindeten Ortschaften und Amtsbüchern vom 16. Jahrhundert bis 1990. Zu den verwahrten Sammlungen gehört zudem ein bedeutender Teil der ehemaligen Carl-Alexander-Bibliothek sowie der Teilnachlass der Familie des Schriftstellers Walter Flex.

Durch Fusionierung des Christlichen Krankenhauses Eisenach und des Wartburg-Klinikums entstand 2002 das St. Georg Klinikum Eisenach. Derzeit beschäftigt die Klinik rund 650 Mitarbeiter.

Bildung und Wissenschaft

In Eisenach gibt es sechs Grundschulen, vier Regelschulen, zwei Gymnasien sowie das Staatliche Förderzentrum Pestalozzischule. Neben diesen staatlichen Schulen gibt es die Evangelische Grundschule Eisenach und das Martin-Luther-Gymnasium als Bildungseinrichtungen in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirche in Thüringen, eine Waldorfschule sowie die Förderschule für geistig Behinderte „Johannes-Falk“ in Trägerschaft des Diakonie-Verbunds Eisenach. Der musikalischen Nachwuchsförderung dient die Musikschule Johann Sebastian Bach.

Als überbetriebliche Bildungsstätten stehen das Berufsschulzentrum „Ludwig Erhard“, die Berufsakademie Eisenach, das Technologie- und Berufsbildungszentrum Eisenach sowie die Staatliche berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales, Medizinische Fachschule Eisenach „Dr. Siegfried Wolff“ zur Verfügung.

Sport

Der Handballverein ThSV Eisenach spielt derzeit in der 2. Handballbundesliga Süd. Seine Spielstätte ist die Werner-Aßmann-Halle. Sie gehört zum Sport- und Freizeitzentrum An der Katzenaue und bietet 3.140 Zuschauern Platz.

Eisenach ist Startort des Supermarathons, der mit 72,7 Kilometern längsten Laufstrecke des GutsMuths Rennsteiglaufs.

Der Motorsportclub Eisenach e.V. ist Veranstalter der jährlich im Sommer stattfindenden Rallye Wartburg, einem Straßenrennen rund um die Stadt Eisenach.

Neben dem ThSV Eisenach gibt es mit dem FC Wartburgstadt Eisenach einen Fußballverein.

Wirtschaft

2003 gab es 102 Industriebetriebe mit rund 8000 Mitarbeitern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Betrieben des Fahrzeugbaus und der Metallbranche. Mit 133 Industriearbeitsplätzen pro 1000 Einwohner liegt Eisenach weit über dem Bundesdurchschnitt. 75 Prozent aller in Thüringen gebauten Fahrzeuge und Fahrzeugteile werden hier produziert. Der Monatsdurchschnitt der Produktivität lag bei knapp 27.000 € je Mitarbeiter, die Exportquote der Eisenacher Wirtschaft liegt bei 14 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit (September 2008) bei 9,9 Prozent.

Zu Zeiten der DDR war die Stadt Standort des Automobilwerkes Eisenach (AWE), das den PKW Wartburg herstellte. Bereits seit 1898 wurden in Eisenach Automobile konstruiert und gebaut. In dem als Fahrzeugfabrik Eisenach gegründeten Werk umfasste die Produktion unter anderem ab 1904 den Dixi, ehe das Werk 1928 von BMW übernommen wurde, was deren Einstieg in den Fahrzeugbau bedeutete. Während des Zweiten Weltkrieges, für den Einsatz in der Armee, und bis Mitte der 1950er-Jahre wurden Motorräder gefertigt. BMW stellte außerdem zwischen 1937 und 1945 Flugmotoren bzw. auch Teile für die „Vergeltungswaffen“ V1 und V2 in einem neuen Werk am Dürrerhof her, das nach der Demontage 1946 gesprengt wurde. Seit 1992 befinden sich am westlichen Stadtrand von Eisenach die Fertigungsstätte der Opel Eisenach GmbH, einer Tochter der Adam Opel GmbH. Maschinenbau prägt die Wirtschaft der Stadt bis heute.

Der Tourismus besitzt einen hohen Stellenwert für die Stadt und das Umland. Neben den klassischen Reisezielen Wartburg, Bachhaus, Lutherhaus und Rennsteig ermöglichte die Gründung des Nationalpark Hainich eine weitere Steigerung bei den Besucherzahlen in der Stadt. Der Bergwanderweg Eisenach–Budapest beginnt auf der Wartburg.

Eisenach ist eine Stadt im Grünen, Wald bedeckt große Teile des südlichen Stadtgebietes und wird forstwirtschaftlich genutzt. In den Stadtrandgebieten haben auch Reiterhöfe und Erlebnisbauernhöfe, beispielsweise in den Ortsteilen Gefilde, Trenkelhof und Madelungen, eine gewisse Bedeutung erlangt. Die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit konzentriert sich in den Ortsteilen Neukirchen, Madelungen, Hötzelsroda, Neuenhof und Göringen.

Als eine der ersten Thüringer Städte unterstützt die Stadt einen Bürger-Solar-Park – seit 2008 in Betrieb – zur Erzeugung von Elektroenergie aus regenerativen Quellen. Am Nordrand der Stadt nahe Neukirchen und Stockhausen werden bereits seit etwa 1998 Windenergieanlagen genutzt.

Seit Oktober 2005 laufen die Arbeiten zum städtebaulichen Entwicklungskomplex „Tor zur Stadt“. Schwerpunkt ist die Umgestaltung der Bahnhofsvorstadt. Dies schließt städtebauliche Maßnahmen, Altlastensanierung und Aspekte der Verkehrsführung mit ein, insbesondere wird die Bundesstraße 19 verlegt.

Verkehr

Straße

- A 4 Görlitz–Dresden–Erfurt–Eisenach–Bad Hersfeld (A5, A7) (Nordverlegung im Bereich Eisenach seit Ende 2007)

- A 44 Eisenach–Kassel–Dortmund (in Bau)

- B 7 Kaldenkirchen–Düsseldorf–Kassel–Eisenach–Jena–Altenburg–Rochlitz

- B 7a Eisenach-Deubachshof–Herleshausen

- B 19 Eisenach-Meiningen-Würzburg–Oberstdorf

- B 84 Hünfeld–Vacha–Eisenach–Bad Langensalza

- B 88 Eisenach–Ilmenau–Naumburg (Saale) (beginnt etwa fünf Kilometer östlich in Wutha-Farnroda)

Schiene

Eisenach liegt am Knotenpunkt der Thüringer Bahn (Erfurt–Bebra) mit der Werrabahn (Eisenach–Meiningen). Der Bahnhof Eisenach ist ICE-Halt der Relation Frankfurt am Main–Dresden und gehört zur zweithöchsten Bahnhofskategorie. Weitere Bahnhöfe im Stadtgebiet sind die Haltepunkte Eisenach West, Eisenach-Opelwerk und Hörschel und die Betriebsbahnhöfe Eisenach-Stedtfeld (Gemeinschaftsbahnhof mit der HTB) und Wartha(Werra). Früher bestand in der Stadt das Bahnbetriebswerk Eisenach und das Bahnbetriebswagenwerk Eisenach.

Flugverkehr

- Flugplatz Eisenach-Kindel für Flugzeuge bis 20 Tonnen und Hubschrauber (10 Kilometer nordöstlich in der Gemeinde Hörselberg-Hainich)

ÖPNV

Eisenach hatte bis 1975 ein Straßenbahnnetz. Heute gibt es 18 Stadtbuslinien und mehrere Dutzend Regionalbuslinien, die von der KVG Eisenach und der Verkehrsgemeinschaft Wartburgkreis betrieben werden. Eisenach besitzt zwei Busbahnhöfe, einen für die Stadtbuslinien und einen für den Regionalverkehr. Beide befinden sich in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Ansässige Unternehmen

Die in Eisenach ansässigen Industriebetriebe haben ihren Schwerpunkt im Automobilbau und der Zulieferindustrie, der Metallverarbeitung und der Logistik. Bereits im März 1990 wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Eisenacher Automobilwerk (AWE) und der Adam Opel AG vereinbart, und der Aufbau eines Eisenacher Opel-Werkes im Grieß, im Westen der Wartburgstadt beschlossen, dieses Werk startete am 23. September 1992 mit der Automobilproduktion der Marken ASTRA und CORSA. Die 1900 Mitarbeiter schufen in kürzester Zeit eines der erfolgreichsten und produktivsten Automobilwerke in Europa[11]. Als Automobilzulieferer haben sich in unmittelbarer Nachbarschaft die Benteler AG mit 465 Mitarbeitern, MITEC Automotive AG mit 900 Mitarbeitern, die Lear Corporation mit 200 Mitarbeitern und die REGE Motorenteile GmbH angesiedelt. Des Weiteren gründete die Robert Bosch GmbH ein Tochterunternehmen auf dem Wartenberg und beschäftigt 1650 Mitarbeiter. Die heute zur Penske Group gehörende Truck-Lite-Europe GmbH ist Besitzer der traditionsreichen FER Fahrzeugelektrik GmbH, welche im Gewerbegebiet Stockhausen ansässig wurde (343 Mitarbeiter). Im Transport-, Logistik- und Dienstleistungssektor sind Panopa Logistik GmbH (270 Mitarbeiter), Piepenbrock Dienstleistungen GmbH (465 Mitarbeiter) und die Hörseltalbahn AG zu nennen[12].

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

→ Hauptartikel: Liste der Ehrenbürger von Eisenach

Söhne und Töchter der Stadt

→ Hauptartikel: Söhne und Töchter der Stadt Eisenach

Für eine Stadt dieser Größe kann Eisenach eine Vielzahl von Persönlichkeiten der deutschen und der Weltgeschichte aufweisen.

Im Jahre 1685 in Eisenach geboren, gehört Johann Sebastian Bach zu den bedeutendsten deutschen Komponisten des Barock. Mit Johann Wilhelm Hertel ist ein wichtiger Vertreter des „empfindsamen Stils“ der deutschen Frühklassik ein Sohn der Stadt.

Eisenach ist auch Stadt der Geistes- und Naturwissenschaften, der Philosoph Christian Schreiber, der Physiker Ernst Abbe und der Pädagoge Wilhelm Rein wurden hier geboren.

Das Verhältnis zwischen dem deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und der 1742 in Eisenach geborenen Charlotte von Stein bietet noch heute Stoff für Spekulationen.

Zu den einflussreichen Patrizierfamilien der Stadt zählte im 15. und 16. Jahrhundert die Familie Cotta. Sowohl Johann Cotta (sen.) als auch sein Sohn Johann Cotta (jun.) waren im 16. Jahrhundert Bürgermeister in Eisenach, Ursula Cotta soll den jungen Martin Luther beherbergt und gefördert haben[13]. Großen Einfluss auf die Geschicke der Stadt nahmen ab dem 17. Jahrhundert, vor allem aber im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Mitglieder der Industriellenfamilie Eichel-Streiber, zu nennen sind hier vor allem der Mäzen Julius von Eichel-Streiber und der Jurist und Landespolitiker Friedrich von Eichel-Streiber.

Auch in der jüngeren Vergangenheit hat die Stadt einige bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht, so u. a. die Politiker Sabine Bergmann-Pohl und Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, den Handball-Nationalspieler Stephan Just und den Autor und Theaterintendanten Michael Schindhelm.

Weitere Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben

Neben den bereits genannten Persönlichkeiten haben diese Personen in Eisenach gewirkt (in alphabetischer Reihenfolge):

- Nikolaus von Amsdorf (1483–1565), Theologe und Reformator

- Werner Aßmann (1924–1993), Handballspieler

- Johann Christoph Bach (1642-1703), Komponist und Organist

- Julie von Bechtolsheim (1752-1847), Dichterin, Wohltäterin

- Johann Georg Bornemann (1831-1896), Geologe und Fabrikant

- Graf Elger von Hohnstein († 1242), erster Prior des Eisenacher Dominikanerklosters

- Johann Hilten (um 1425-um 1507), Mönch und Apokalyptiker

- Christian Juncker (1668-1714), Historiker und Stadtchronist

- Joseph Kürschner (1853-1902), Initiator und Direktor des Reuter-Wagner-Museums

- Eduard Mittenzwey (1843-1936), Jurist und Landgerichtspräsident

- Hermann Nebe (1877-1961), Schriftsteller und Journalist

- Maria Pawlowna (1786-1859), russische Zarentochter, Ehefrau des Großherzogs Karl Friedrich

- Christian Peip (1843-1922), Kartograf und Erfinder der Ansichtskarte

- Max Raebel (1874-1946), Komponist, Musiker und Maler

- Emmy von Rhoden (1829-1885), Schriftstellerin und Jugendbuchautorin

- Wilhelm Rinkens (1879-1933), Musiker und Komponist

- Martin Sasse (1890-1942), Pfarrer und evangelischer Landesbischof von Thüringen

- Ferdinand Senft (1810-1893), Forstwissenschaftler und Botaniker

- Walter von der Vogelweide (um 1170-um 1230), bedeutender Lyriker des Mittelalters

Einzelnachweise

- ↑ Thüringer Landesamt für Statistik: Bevölkerung nach Gemeinden

- ↑ a b Thüringen. In: Hans Patze (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. Band 9. Kröner, Stuttgart 1989, ISBN 3-520-31302-2, S. 88–90.

- ↑ Friedrich von Strenge und Ernst Devrient (Hrsg.): Die Stadtrechte von Eisenach, Gotha und Waltershausen. G. Fischer, Jena 1909.

- ↑ Sensationeller Grabfund unterhalb der Wartburg. In: Eisenach-City.de Onlinemagazin. Abgerufen am 25. Februar 2009.

- ↑ Herlind Reiß: Stadt Eisenach. Villen und Landhäuser am Fuße der Wartburg. In: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Hrsg.): Denkmaltopographie BRD. Kulturdenkmale in Thüringen. Band 2.1. E. Reinhold-Verlag, Altenburg 2006, S. 45–48. ISBN-13: 978-3937940243

- ↑ Thüringen. In: Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Deutschen Widerstandes 1933 - 1945 (Hrsg.): Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 - 1945. Band 8. Erfurt 2003, ISBN 3-88864-343-0, S. 48 ff.

- ↑ Rudolf Zießler: Eisenach. In: Götz Eckardt (Hrsg.): Schicksale deutscher Baudenkmale im Zweiten Weltkrieg. Band 2. Henschel-Verlag, Berlin 1978, S. 471–474.

- ↑ Liste der (Ober-)Bürgermeister der Stadt Eisenach. Webseite der Stadt Eisenach, abgerufen am 25. Februar 2009.

- ↑ Tourist-Information Eisenach umgezogen. eisenachonline.de, 10. Mai 2005, abgerufen am 25. Februar 2009.

- ↑ Wingolf-Denkmal nach Sanierung fertiggestellt. eisenachonline.de, 17. November 2003, abgerufen am 25. Februar 2009.

- ↑ Johannes Schlecht: OPEL in Eisenach. In: StadtZeit-Eisenach aktuell. Eisenach Oktober 1992, S. 4–9.

- ↑ Firmendatenbank. LEG Thüringen, abgerufen am 25. Februar 2009.

- ↑ Urania Kultur- und Bildungsverein Gotha e.V. (Hrsg.): Eisenacher Persönlichkeiten. Ein biografisches Lexikon. RhinoVerlag, Weimar 2004, ISBN 3-932081-45-5, S. 25 f.

Weblinks

Linkkatalog zum Thema Eisenach bei curlie.org (ehemals DMOZ)