„Bordetella bronchiseptica“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Wartungsbaustein "Belege" gesetzt |

K Kleinigkeiten (Formulierungen, Wikilinks etc.) |

||

| (17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Belege}} |

|||

<!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --> |

<!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --> |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox |

||

| Taxon_Name = B. bronchiseptica |

|||

| Taxon_WissName = Bordetella bronchiseptica |

| Taxon_WissName = Bordetella bronchiseptica |

||

| Taxon_Rang = Art |

| Taxon_Rang = Art |

||

| Taxon_Autor = ([[ |

| Taxon_Autor = ([[Newell S. Ferry|Ferry]] 1912) [[Manuel Moreno López|Moreno-Lopez]] 1952 |

||

| Taxon2_WissName = Bordetella |

| Taxon2_WissName = Bordetella |

||

| Taxon2_Rang = Gattung |

| Taxon2_Rang = Gattung |

||

| Zeile 18: | Zeile 15: | ||

| Taxon6_Rang = Abteilung |

| Taxon6_Rang = Abteilung |

||

| Bild = Bordetella bronchiseptica.jpg |

| Bild = Bordetella bronchiseptica.jpg |

||

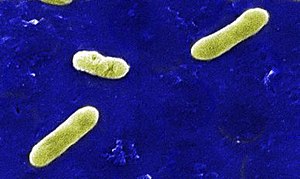

| Bildbeschreibung = ''Bordetella bronchiseptica''<br /> (Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme,<br /> nachträglich digital eingefärbt) |

|||

| Bildbeschreibung = |

|||

}} |

}} |

||

'''''Bordetella bronchiseptica''''' ist ein [[Bakterium]] der [[Gattung (Biologie)|Gattung]] [[Bordetella]], dem als [[Krankheitserreger|Erreger]] verschiedener Tierkrankheiten große [[veterinärmedizin]]ische Bedeutung zukommt. |

'''''Bordetella bronchiseptica''''' ist ein [[Bakterium]] aus der [[Gattung (Biologie)|Gattung]] ''[[Bordetellen|Bordetella]]'', dem als [[Krankheitserreger|Erreger]] verschiedener Tierkrankheiten große [[veterinärmedizin]]ische Bedeutung zukommt. Es handelt sich um kleine, [[Gram-Färbung|gramnegative]] Stäbchen, die sich nur schwer von den verwandten [[Art (Biologie)|Arten]] ''[[Bordetella pertussis]]'' und ''[[Bordetella parapertussis]]'' (die Krankheitserreger des [[Keuchhusten]]s) unterscheiden lassen. Die Zellen wachsen strikt [[Aerobie|aerob]], benötigen also Sauerstoff für ihre Vermehrung. Bei der Kultivierung auf [[Nährmedien]] wird manchmal eine Veränderung des Aussehens der [[Kolonie (Biologie)|Kolonien]] beobachtet, die mit einer Veränderung des [[Virulenz|virulenten]] Verhaltens von ''Bordetella bronchiseptica'' einhergeht. |

||

Bei der Entdeckung von ''Bordetella bronchiseptica'' wurde fälschlicherweise angenommen, sie sei der Krankheitserreger der [[Staupe]] beim [[Haushund|Hund]]. Erst später wurde erkannt, dass durch sie bei mehreren [[Säugetier]]en (z. B. Hund, [[Hauskatze|Katze]] und [[Hausschwein|Schwein]]) eine bakterielle [[Infektionskrankheit]] des [[Atemtrakt]]es hervorgerufen wird. An diesen Erkrankungen sind oft auch noch andere [[Bakterien]] oder [[Viren]] beteiligt. Von einer [[Infektionsweg|Übertragung]] auf den Menschen ist in Einzelfällen berichtet worden, dies betrifft jedoch vor allem Patienten mit einem [[Immunsuppression|geschwächten Immunsystem]]. Zur Vorbeugung ist bei Haus- und [[Nutztier]]en eine [[Impfung]] möglich. |

|||

== Morphologie == |

|||

Das kleine kokkoide, bewegliche, [[aerob]]e, [[gramnegativ]]e [[Bakterien|Stäbchenbakterium]] ist peritrich begeißelt und entwickelt mit Ausnahme der Truthahn-Stämme eine ausgeprägte [[Urease]]-Aktivität. |

|||

''Bordetella bronchiseptica'' wurde 1911 von Newell S. Ferry entdeckt und zunächst als ''Bacillus bronchicanis'' bezeichnet. Das Bakterium wurde auch als ''Bacillus bronchisepticus'' benannt und ist noch unter weiteren [[Synonym (Taxonomie)|Synonymen]] bekannt. Das [[Genom]] des [[Stamm (Systematik)#Bakterienstämme|Bakterienstammes]] ''Bordetella bronchiseptica'' RB50 wurde 2003 vollständig [[DNA-Sequenzierung|sequenziert]]. |

|||

Das im Vergleich zu anderen [[Bordetellen]] nicht sehr anspruchsvolle Bakterium wächst auf den üblichen [[Nährboden|Nährböden]] und zeigt besonders bei saurem pH-Wert Hämolyseaktivitäten. |

|||

Die Kolonien unterliegen der vierphasigen S-R-Modulation: |

|||

== Merkmale == |

|||

* Phase I → Kolonien wachsend, S-Form, [[Hämolyse|hämolysierend]], stark [[Bakterien-Kapsel|bekapselt]], sehr [[Virulenz|virulent]] |

|||

=== Erscheinungsbild === |

|||

[[Datei:Bordetella bronchiseptica 02.jpg|miniatur|[[Lichtmikroskop]]isches Bild von ''Bordetella bronchiseptica'' in einer Geißelfärbung nach Leifson (nachträglich digital eingefärbt).]] |

|||

Die [[Zelle (Biologie)|Zellen]] von ''Bordetella bronchiseptica'' sind kurze bis [[Kokken|kokkoide]] [[Bakterien#Gestalt und Größe|Stäbchen]]. Sie sind [[Gram-Färbung|gramnegativ]]. Die Art ist im Gegensatz zu ''[[Bordetella pertussis]]'' [[Motilität|motil]],<ref name="med_MB1" /> sie kann sich mit Hilfe von peritrich angeordneten [[Flagellum|Geißeln]] selbständig bewegen.<ref name="PMID858784" /> [[Endospore]]n als Überdauerungsformen werden nicht gebildet.<ref name="med_MB2" /> Die Zellen tragen [[Pilus|Pili]] (Fimbrien) auf ihrer Oberfläche<ref name="PMID858784" /> und sind von einer [[Glykokalyx|Kapsel]] umgeben. Sie erscheinen wie andere Vertreter der [[Gattung (Biologie)|Gattung]] ''Bordetella'' im [[lichtmikroskop]]ischen Bild einzeln, in Paaren oder in Gruppen gelagert und lassen sich nur schwer von ''[[Haemophilus]]''-Arten unterscheiden.<ref name="med_MB3" /> |

|||

Auf festen [[Nährmedium|Nährböden]] wachsen die Zellen zu sehr kleinen, transparenten [[Kolonie (Biologie)|Kolonien]] heran, deren Durchmesser 0,5–1,0 mm beträgt.<ref name="PMID1889042" /> Im Vergleich zu ''[[Bordetella parapertussis]]'' sind die Kolonien noch kleiner. Auf [[Blutagar]] findet eine [[Hämolyse]] statt, dies gilt auch für die verwandten Arten ''B. pertussis'' und ''B. parapertussis''.<ref name="med_MB3" /> Eine [[Pigment (Biologie)|Pigmentbildung]] auf anderen Nährmedien tritt nicht auf.<ref name="johnson-sneath" /> Die Kolonien unterliegen der vierphasigen S-R-Modulation, wobei die Veränderung von der S- zur R-Form spontan erfolgen kann.<ref name="PMID7288215" /> Die Abkürzungen S und R stehen für das Aussehen der Kolonien, von {{enS|''smooth'', „glatt“}} und {{enS|''rough'', „rau“}} (siehe [[Griffiths Experiment]]). |

|||

* Phase I → Die Kolonien wachsen in der S-Form, die Zellen bilden eine Kapsel aus, sind hämolysierend und [[Virulenz|virulent]]. |

|||

* Phase II → Übergangsform |

* Phase II → Übergangsform |

||

* Phase III → |

* Phase III → Übergangsform, die Zellen bilden keine Kapsel aus. |

||

* Phase IV → Die Kolonien bilden die R-Form aus, die Zellen sind nicht von einer Kapsel umgeben, sie sind nicht virulent. |

|||

* Phase IV → ausgeprägte R-Form |

|||

=== Wachstum und Stoffwechsel === |

|||

== [[Virulenzfaktor]]en == |

|||

Der Stoffwechsel von ''Bordetella bronchiseptica'' beruht auf der [[aerobe Atmung|Atmung]], die Art ist strikt [[Aerobie|aerob]], benötigt also Sauerstoff zum Wachsen.<ref name="med_MB2" /> Der [[Katalase|Katalase-Test]]<ref name="PMID11491321" /> und der [[Oxidase-Test]] verlaufen positiv.<ref name="johnson-sneath" /> Weiterhin ist der [[Stoffwechsel]] als [[Chemotrophie|chemoorganotroph]] und [[heterotroph]] zu kennzeichnen, ''B. bronchiseptica'' benutzt [[organische Verbindungen]] als Energiequelle und ebenso zum Aufbau zelleigener Stoffe. Dabei ist sie asaccharolytisch, d. h. sie kann keine [[Kohlenhydrate|Zucker]] (z. B. [[Glucose]]) verwerten, stattdessen gehören Aminosäuren zu den [[Substrat (Biochemie)|Substraten]], die abgebaut werden.<ref name="med_MB2" /> Dies muss bei der Wahl des passenden Nährmediums zur Kultivierung berücksichtigt werden, wobei ''B. bronchiseptica'' nicht so anspruchsvoll ist wie ''B. pertussis''.<ref name="PMID1889042" /> |

|||

* [[Adhäsion]] an das [[Flimmerepithel]] des [[Respirationstrakt|oberen Respirationstrakts]] mittels [[Fimbrien]] und „[[Outer membrane protein]]s“ ([[OMP]]) |

|||

* [[Exotoxin]] → [[Nekrose|hautnekrotisierende]], [[milz]]toxische und [[Letalität|letale]] Wirkungen |

|||

* [[Endotoxin]] |

|||

* [[Adenylatzyklase]] |

|||

Die optimale Temperatur für das [[Bakterielles Wachstum|Wachstum]] liegt bei 35–37 °C.<ref name="gold" /> Wachstum erfolgt in einem Temperaturbereich von 15–37 °C. Bei Temperaturen darunter (10 °C) bzw. darüber (44 °C) ist das Wachstum variabel, das bedeutet, einige der untersuchten Bakterienstämme sind noch in der Lage, sich zu vermehren. Bei 15 °C dauert es etwa 10 Tage, bis Kolonien erkennbar sind,<ref name="johnson-sneath" /> bei 35 °C wird üblicherweise 1–2 Tage [[Inkubator (Biologie)|inkubiert]].<ref name="PMID1889042" /> ''B. bronchiseptica'' kann geringe Mengen [[Natriumchlorid]] (Kochsalz) im Nährmedium tolerieren. Wachstum ist bei einem Gehalt von 6 % Natriumchlorid möglich, erst bei einem Gehalt von 7,5 % NaCl oder mehr erfolgt kein Wachstum mehr. Sie ist nicht [[Halophile|halophil]], da sie sich auch in Abwesenheit von Natriumchlorid vermehren kann. Auch in der Anwesenheit von [[Gallensäuren|Gallensalzen]] erfolgt Wachstum, ein Gehalt von 10 % wird toleriert, und sogar bei einem Gehalt von 40 % Gallensalzen im Nährmedium erfolgt noch das Wachstum bei einigen der untersuchten Stämme.<ref name="johnson-sneath" /> |

|||

== Erkrankungen == |

|||

* Infektionen bei [[Hauskatze|Katzen]] |

|||

[[Biochemisch]]e Merkmale, wie beispielsweise die vorhandenen [[Enzyme]] und die daraus resultierenden Stoffwechseleigenschaften können in einer [[Bunte Reihe (Labor)|Bunten Reihe]] zur Identifizierung von ''B. bronchiseptica'' verwendet werden. Neben dem positiven Katalase- und Oxidase-Test können folgende Merkmale herangezogen werden: Sie verhält sich positiv im Test auf [[Denitrifikation|Nitratreduktion]], sie kann folglich [[Nitrat]] zu [[Nitrit]] reduzieren. Der [[Urease]]-Test fällt bei vielen Stämmen positiv aus, sie besitzen somit das Enzym Urease und sind in der Lage [[Harnstoff]] abzubauen. Allerdings gibt es mehrere Urease-negative Stämme, so dass das Testergebnis für die Art als variabel angegeben wird. [[Gelatine]], [[Casein]] oder [[Stärke]] können nicht durch [[Hydrolyse]] abgebaut werden. Ebenso wenig ist sie zur [[Äskulinspaltung|Äskulinhydrolyse]] fähig. Sie verfügt über das Enzym [[Arginindihydrolase]] (ADH) und kann daher die Aminosäure [[Arginin]] abbauen, auch [[Tyrosin]] kann hydrolysiert werden.<ref name="johnson-sneath" /> Außerdem kann sie die Aminosäuren <small>L</small>-[[Glutaminsäure]] und <small>L</small>-[[Prolin]] abbauen.<ref name="Kersters" /> |

|||

** Verursacher von [[Respirationstrakt|Atemwegssymptomen]] und [[Letalität|tödlichen]] [[Bronchopneumonie|Bronchien- und Lungenentzündungen]] bei Katzenwelpen |

|||

** Beteiligung am [[Katzenschnupfen]]-Komplex |

|||

Weitere organische Verbindungen, die als Energiequelle und zum Aufbau zelleigener Stoffe verwertet werden können, sind [[Citronensäure|Citrat]], [[Brenztraubensäure|Pyruvat]], [[Bernsteinsäure|Succinat]], [[Essigsäure|Acetat]], [[Adipinsäure|Adipat]] und [[Itaconsäure|Itaconat]].<ref name="Kersters" /> Schwefelwasserstoff (H<sub>2</sub>S) wird nicht gebildet. Der [[Voges-Proskauer-Reaktion|Voges-Proskauer-Test]] auf [[Acetoin]]-Bildung und der [[Indol-Test]]<ref name="med_MB2" /> verlaufen negativ. Da keine Kohlenhydrate abgebaut werden, erfolgt auch keine Säurebildung, somit ist die [[Bunte Reihe (Labor)#Methylrot-Probe|Methylrot-Probe]] ebenfalls negativ.<ref name="johnson-sneath" /> Die Abgrenzung zu ''B. parapertussis'' und ''B. pertussis'' ist schwierig, da die drei Arten in vielen stoffwechselphysiologischen und biochemischen Merkmalen Gemeinsamkeiten zeigen, sie können allerdings anhand einiger Merkmale unterschieden werden (vergleiche [[Bordetellen#Unterscheidungsmerkmale|Übersicht]]). |

|||

* Beteiligung am [[Zwingerhusten]] bei [[Haushund|Hunden]] |

|||

* Infektionen bei [[Hausschwein|Schweinen]]: |

|||

=== Serologische Merkmale === |

|||

** Beteiligung bei [[Bronchopneumonie|Bronchien- und Lungenentzündungen]] des [[MIRD-Komplex]]es |

|||

''Bordetella bronchiseptica'' besitzt auf ihrer Zellwand aufgelagerte [[Lipopolysaccharide]] (LPS). Sie sind Bestandteil der [[Äußere Membran|äußeren Membran]] und typisch für gramnegative Bakterien. Die LPS bestehen aus fettähnlichen Bestandteilen, verbunden mit [[Oligosaccharide]]n (Zuckerbestandteilen), die als [[Antigen]] wirken und [[serologisch]] für den Nachweis verwendet werden können, da sie sich von den LPS der verwandten Arten unterscheiden.<ref name="med_MB3" /> Weiterhin sind auch [[Protein]]e ein Bestandteil der äußeren Membran, sie werden häufig als OMP abgekürzt, nach der englischen Bezeichnung ''outer membrane proteins''. Sie wirken ebenfalls als Antigen und bewirken eine [[Agglutinine|Agglutination]], wenn sie mit den passenden [[Antikörper]]n zusammentreffen.<ref name="PMID11559402" /> |

|||

** Wegbereiter für [[Pasteurella]]-Arten bei [[Rhinitis atrophicans]] |

|||

* schwere Infektionen bei [[Ratten]] |

|||

Die bereits beschriebene S-R-Modulation hat auch Auswirkungen auf das serologische Verhalten, da manche als Antigen wirkende Strukturen bei der R-Form nicht mehr vorhanden sind.<ref name="med_MB3" /> Auch die [[Virulenzfaktor]]en werden von der R-Form nicht mehr ausgebildet, daher ist sie nicht mehr virulent.<ref name="PMID7288215" /> Ein ähnlicher Effekt kann durch die Veränderung der Umweltbedingungen hervorgerufen werden, so überwiegt beim Wachstum bei niedrigen Temperaturen eine Form mit veränderten Antigenen, die ebenfalls nicht mehr virulent ist. Sowohl die S-R-Modulation als auch die Antigen-Modulation sind reversibel und werden durch einen [[Genlocus]] gesteuert. Die virulenten Stämme werden auch als Bvg<sup>+</sup> bezeichnet, die avirulenten als Bvg<sup>–</sup>.<ref name="med_MB3" /> |

|||

* schwere Infektionen bei [[Hauskaninchen|Kaninchen]] |

|||

* schwere Infektionen bei [[Meerschweinchen]] |

|||

=== Genetik === |

|||

Das [[Genom]] des [[Stamm (Systematik)#Bakterienstämme|Bakterienstammes]] ''Bordetella bronchiseptica'' RB50 (auch unter der Bezeichnung [[Bakterienkultur#ATCC|ATCC]] BAA-588 geführt) wurde bereits 2003 vollständig [[DNA-Sequenzierung|sequenziert]].<ref name="PMID12910271" /> Dabei handelt es sich um einen Stamm, der als tierpathogener Erreger von einem [[Kaninchen]] isoliert wurde. Das Genom weist eine Größe von 5339 [[Kilobasenpaare]]n (kb) auf,<ref name="gold" /> was in etwa 115 % der Genomgröße von ''[[Escherichia coli#Merkmale|Escherichia coli]]'' entspricht. Es liegt als zirkuläres [[Bakterienchromosom]] vor. Es sind 4994 Proteine [[Annotation#Biologie|annotiert]].<ref name="genome" /> Der Vergleich mit der Genomgröße von ''B. parapertussis'' (4774 kb) und ''B. pertussis'' (4086 kb) zeigt, dass das Genom von ''B. bronchiseptica'' größer ausfällt. Dies wird damit erklärt, dass sich die anderen beiden Arten aus einer früheren Form von ''B. bronchiseptica'' entwickelt haben und ihre Beschränkung auf einen [[Wirt (Biologie)|Wirt]] (den Menschen) dazu geführt hat, dass nicht mehr „benötigte“ Gene verloren gegangen sind.<ref name="PMID12910271" /> |

|||

Bis 2013 wurde das Genom von fünf weiteren Stämmen – ''B. bronchiseptica'' 253, 1289, MO149, Bbr77 und D445 – sequenziert und veröffentlicht. Diese Stämme wurden vom Menschen oder [[Säugetiere]]n isoliert. Die Genomgrößen fallen etwas kleiner aus als bei dem zuerst untersuchten Stamm und liegen in einem Bereich von 4970 bis 5264 kb. Bei dieser Untersuchung wurden auch Stämme der verwandten Arten sequenziert und bestätigt, dass deren Genomgröße geringer ist.<ref name="PMID23051057" /> Die Ergebnisse der Sequenzierungen zeigen einen hohen [[GC-Gehalt]] (den Anteil der [[Nukleinbasen]] [[Guanin]] und [[Cytosin]]) in der Bakterien-[[Desoxyribonukleinsäure|DNA]], der bei etwa 68 Mol-Prozent liegt.<ref name="genome" /> Nach den Ergebnissen der Genomuntersuchungen von 2013 enthält kein Stamm von ''B. bronchiseptica'' ein [[Plasmid]], diese Besonderheit wurde nur bei ''B. parapertussis'' Bpp5 (von einem [[Hausschaf|Schaf]] isoliert) gefunden.<ref name="PMID23051057" /> |

|||

Zu einem anderen Ergebnis kommt eine Untersuchung von 1997. Hiernach wurden 52 [[Antibiotikaresistenz|antibiotikaresistente]] Stämme, die von Katzen isoliert wurden, untersucht und bei zehn wurden Plasmide gefunden. Mit Hilfe von [[Konjugation (Biologie)|Konjugationsexperimenten]] wurde versucht, die Plasmide in den Stamm ''Escherichia coli'' K12 zu übertragen, was jedoch nur bei zwei Plasmiden gelang. Diese Plasmide sind jeweils 51 kb groß und tragen die genetische Information für eine Antibiotikaresistenz gegen [[Ampicillin]], [[Tetracyclin]], [[Streptomycin]] und [[Sulfonamide]]. Die Resistenz beruht zum einem auf Bildung einer [[Penicillinase]], die den β-[[Lactam]]-Ring des Ampicillins spaltet und im Fall der Tetracyclinresistenz auf einem [[Effluxpumpe|Effluxmechanismus]].<ref name="PMID9462432" /> |

|||

Im Genom der drei „klassischen“ Spezies fehlen die Gene für wichtige Enzyme, die am Zuckerstoffwechsel beteiligt sind. Dies betrifft die [[Glucokinase]] und die [[Phosphofructokinase 1|Phosphofructokinase]] (Enzyme der [[Glykolyse]]), sowie die [[Fructose-1,6-bisphosphatase]], die unter anderem am [[Pentosephosphatweg]] beteiligt ist. Dies erklärt den asaccharolytischen Stoffwechsel von ''B. bronchiseptica''.<ref name="PMID12910271" /> Auch das Enzym [[Urease]] ist Gegenstand von genetischen Untersuchungen. Bei ''B. bronchiseptica'' sind viele Stämme Urease-positiv, sie besitzen also das Enzym, jedoch treten auch Urease-negative Stämme auf.<ref name="johnson-sneath" /> Das Urease-[[Operon]] besteht aus [[Strukturgen]]en und zusätzlichen Genen, wobei zwei davon (ureE und ureF) miteinander fusioniert sind und dadurch ein [[Fusionsprotein]] (UreEF) gebildet wird. Weiterhin ist ein [[Regulatorgen]] (''B. bronchiseptica'' Urease-Regulator, BbuR) zu finden, das die [[Genexpression]] des Urease-Operons steuert und mit dem Schutz des Bakteriums vor [[lysosom]]aler Beschädigung in Verbindung gebracht wird. Im [[Promotor (Genetik)|Promotor]] von BbuR auftretende [[Mutation]]en sind demnach verantwortlich für das unterschiedliche Verhalten der Exprimierung von Urease.<ref name="PMID9524276" /> |

|||

=== Nachweise === |

|||

{{Siehe auch|Bordetella parapertussis#Nachweise|titel1=Nachweise für Bordetella parapertussis}} |

|||

Zur [[Mikroorganismenkultur|Kultivierung]] sind einfache Nährmedien geeignet, falls sie Aminosäuren oder [[Pepton]] enthalten. Häufig wird zur Kultivierung, wie auch für andere Bordetellen, [[Blutagar]] verwendet. Allerdings zeigt ''Bordetella bronchiseptica'' keine Hämolyse, falls Pferdeblut eingesetzt wird,<ref name="johnson-sneath" /> bei Verwendung von Schafblut erfolgt eine Hämolyse nur bei Kolonien der Phase I.<ref name="PMID858784" /> Auch die für ''B. parapertussis'' verwendeten Nährmedien Bordet-Gengou-Blutagar und Regan-Lowe-Nähmedium sind geeignet.<ref name="med_MB1" /> Ebenso können [[MacConkey-Agar]]<ref name="Kersters" /> und Salmonella-Shigella-Agar verwendet werden. Nach Inkubation über 1–2 Tage bei 35–37 °C lassen sich Kolonien erkennen. Die auf den Nährmedien herangewachsene [[Bakterienkultur]] kann dann biochemisch untersucht werden, um sie von den verwandten ''Bordetella''-Arten zu unterscheiden.<ref name="PMID1889042" /><ref name="med_MB3" /> |

|||

Es wurde in der Vergangenheit diskutiert, ob nur Urease-positive Stämme als virulent anzusehen sind. Dies konnte durch [[Tierversuch]]e mit [[Mäuse]]n und [[Hausmeerschweinchen|Meerschweinchen]] als [[Modellorganismus|Modellorganismen]] widerlegt werden. Es wurde gezeigt, dass die Exprimierung von Urease keinen Einfluss auf die Ansiedelung und das Verbleiben des Bakteriums im [[Respirationstrakt]] von Mäusen hat.<ref name="PMID10483716" /> Ebenso war eine Urease-negative Mutante von ''B. bronchiseptica'' in der Lage, den Atem- und [[Verdauungstrakt]] von Meerschweinchen zu kolonisieren.<ref name="PMID7968532" /> Dennoch wird eine Untersuchung der [[phänotyp]]ischen Merkmale Urease-Aktivität und die Affinität zu [[Kongorot]] empfohlen, um virulente ''B. bronchiseptica''-Stämme (Bvg<sup>+</sup>) zu erkennen. Die Ausbildung von Virulenzfaktoren wurde damit verglichen und festgestellt, dass bei einer Bindung von Kongorot von mindestens 26 n[[mol]]/ml ([[Vorsätze für Maßeinheiten|Nanomol]] pro Milliliter) und einer Urease-[[Enzym#Enzymkinetik|Aktivität]] von weniger als 2,6 [[Enzymeinheit|U]] (Einheit zur Angabe der Enzymaktivität) ein virulenter Phänotyp vorliegt.<ref name="PMID11559402" /> |

|||

Neben serologischen Nachweisen werden auch molekularbiologische Methoden eingesetzt. Mit Hilfe des PCR-Verfahrens ([[Polymerase-Kettenreaktion]]) werden bestimmte Teile des bakteriellen Genoms nachgewiesen, was wesentlich [[Spezifität|spezifischer]] als serologische oder biochemische Testmethoden ist. Ein 2013 in Frankreich entwickeltes Verfahren beruht auf der ''[[Real Time Quantitative PCR]]'' (''q-PCR'') und zielt auf den Nachweis von ''B. bronchiseptica'' und ''B. parapertussis'' ab, die damit nachgewiesen und voneinander unterschieden werden können.<ref name="PMID24525142" /> |

|||

== Vorkommen == |

|||

Das [[Habitat]] von ''Bordetella bronchiseptica'' ist der Respirationstrakt verschiedener Säugetiere, darunter [[Haushund|Hunde]], [[Hauskatze|Katzen]], [[Hausschwein|Schweine]], [[Hauspferd|Pferde]], [[Hauskaninchen|Kaninchen]], [[Hamster]], [[Ratten]], Mäuse und Meerschweinchen, bei denen sie Erkrankungen der Atemwege verursachen kann.<ref name="PMID858784" /><ref name="med_MB3" /><ref name="PMID1889042" /><ref name="genome" /> Auch beim Menschen kann sie gefunden werden, dies ist jedoch selten und wird auf engen Kontakt mit einem erkrankten Tier zurückgeführt.<ref name="med_MB3" /> Anders als die verwandten Arten kann ''B. bronchiseptica'' längere Zeit in der Umwelt überleben.<ref name="genome" /> |

|||

== Entdeckung == |

|||

''Bordetella bronchiseptica'' wurde 1911 in einer Veröffentlichung von [[Newell S. Ferry]] als ''Bacillus bronchicanis'' bezeichnet. Ferry war auf der Suche nach dem Krankheitserreger der [[Staupe]] und untersuchte über mehrere Jahre daran erkrankte Hunde. Zu der damaligen Zeit wurden die [[Symptom]]e der bei der Staupe ablaufenden Atemwegserkrankung mit dem [[Keuchhusten]] verglichen. Ferry nahm Abstriche des Augen- und Nasensekrets und konnte nach der Kultivierung mehrere unterschiedliche Bakterienarten, unter anderem [[Staphylokokken]], [[Streptokokken]] und [[Bazillen]] nachweisen. Er ordnete diese als Erreger einer [[Sekundärinfektion]] ein und stellte die Hypothese auf, dass viele Todesfälle eigentlich auf diese Bakterien zurückzuführen seien und nicht auf den eigentlichen Krankheitserreger der Staupe.<ref Name="Ferry 1911_399"/> Durch die [[Obduktion|Autopsie]] getöteter Hunde und die mikrobiologische Untersuchung von Proben aus Lungen-, Luftröhren- und Kehlkopfgewebe gelang es Newell S. Ferry 1908 erstmals, [[Mikroorganismenkultur#Reinkultur|Reinkulturen]] eines „Bacillus“ anzuzüchten. In seinem Bericht erwähnte er, dass die Kolonien sehr langsam wachsen und sich nach 24 Stunden nur mit Hilfe einer Lupe auf dem Nährmedium erkennen lassen. Dieses Bakterium bezeichnete er als ''Bacillus bronchicanis'' und beschrieb in den damaligen Untersuchungen das immer noch zutreffende Erscheinungsbild der Zellen.<ref Name="Ferry 1911_402"/> |

|||

Um zu beweisen, dass das isolierte Bakterium tatsächlich die Krankheit verursacht, befolgte Ferry die [[Henle-Koch-Postulate|Kochschen Postulate]]. Dazu führte er zahlreiche [[Tierversuch]]e mit jungen Hunden durch. Er achtete dabei auf eine möglichst [[Sterilisation|sterile]] Umgebung der Hunde. Sie wurden in gereinigten Laborräumen untergebracht, zu denen nur eine beschränkte Anzahl von Personen Zutritt hatte, bei denen ebenfalls durch [[Desinfektion]]smaßnahmen sichergestellt werden sollte, dass sie nicht andere Krankheitserreger als [[Kontamination (Medizin)|Kontaminanten]] mitführten. Die als gesund beurteilten Hunde wurden anschließend mit dem Bakterium in einem flüssigen Nährmedium infiziert, beispielsweise über die Nasenlöcher, und über erfolgte Erkrankungen Bericht geführt. Aus den verstorbenen oder getöteten Tieren wurde anschließend versucht, ''Bacillus bronchicanis'' wieder zu isolieren. Dies gelang in vielen Fällen, jedoch mit der Einschränkung, dass die Proben von Tieren in einem frühen Krankheitsstadium stammten, bei denen zwar Atemwegserkrankungen auftraten, die aber noch nicht an Ausfluss aus den Augen oder der Nase litten.<ref Name="Ferry 1911_405"/> Newell S. Ferry war der Meinung, dass durch seine Untersuchungen schlüssig bewiesen wurde, dass ''Bacillus bronchicanis'' der Erreger der Staupe ist.<ref Name="Ferry 1911_418"/> Tatsächlich handelt es sich um ein Virus, das [[Hundestaupevirus|Canine Staupevirus]], das bereits 1905 von [[Henri Carré]] entdeckt wurde. Jedoch wurde dies erst 1926 durch die Untersuchungen von George William Dunkin und [[Patrick Laidlaw]] anerkannt.<ref name="grünberg" /> Nach eigenen Angaben war es Ferry bei seinen Untersuchungen nicht gelungen, das von Carré beschriebene „filtrierbare Virus“ nachzuweisen.<ref Name="Ferry 1911_402"/> |

|||

Ferry infizierte in weiteren Untersuchungen andere Tierarten mit dem entdeckten ''Bacillus bronchicanis''. Da auch diese Tiere Krankheitssymptome entwickelten, die an Staupe erinnerten, änderte er die Bezeichnung des Krankheitserregers 1912 zu ''Bacillus bronchisepticus'', um zu verdeutlichen, dass nicht bloß der Hund zu den Wirten gehört.<ref Name="Ferry 1912" /><ref name="johnson-sneath" /> Die Pathogenität des Bakteriums wurde 1912 auch von anderen Wissenschaftlern bei [[Versuchstier]]en, wie Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen entdeckt und die Krankheit zunächst ebenfalls als eine Variante der bei Hunden auftretenden Staupe gedeutet.<ref name="PMID1889042" /> In den 1960er und 1970er Jahren schließlich wurde ''Bordetella bronchiseptica'' abermals bei Versuchstieren (Katzen und Affen) als Krankheitserreger nachgewiesen und als Verursacher einer eigenständigen Infektionskrankheit bezeichnet.<ref name="PMID858784" /> |

|||

== Systematik == |

|||

=== Äußere Systematik === |

|||

{{Hauptartikel|Alcaligenaceae}} |

|||

''Bordetella bronchiseptica'' ist eine von mehreren Arten aus der Gattung ''Bordetella''<ref name="lpsn1" /> in der [[Familie (Biologie)|Familie]] der [[Alcaligenaceae]], diese wird zu der [[Ordnung (Biologie)|Ordnung]] der [[Burkholderiales]] in der [[Klasse (Biologie)|Klasse]] der [[Betaproteobacteria]] gestellt. Die Gattung ''[[Alcaligenes]]'', der ''B. bronchiseptica'' früher zugeordnet wurde, gehört ebenfalls der Familie Alcaligenaceae an.<ref name="lpsn2" /> Die Gattung ''Haemophilus'', die morphologische Ähnlichkeit mit den Bordetellen aufweist, ist zu der Klasse der [[Gammaproteobacteria]] gestellt, während die Gattung ''[[Brucella]]'', der ''B. bronchiseptica'' früher ebenfalls zugeordnet wurde, zu der Klasse der [[Alphaproteobacteria]] gehört.<ref name="lpsn2" /> |

|||

=== Innere Systematik === |

|||

Von der Gattung ''Bordetella'' sind die Arten ''B. bronchiseptica'', ''B. parapertussis'' und ''B. pertussis'' seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannt, sie werden auch als „klassische“ ''Bordetella''-Arten bezeichnet. Weitere Arten sind seit 1984 neu entdeckt worden, z. B. ''[[Bordetella avium|B. avium]]''. Die zuerst entdeckten Arten ähneln sich auffallend, so dass auch eine Einordnung als [[Unterart]]en diskutiert wird.<ref name="med_MB2" /> Eine umfassende genetische Untersuchung von sieben Bakterienstämmen brachte 2012 neue Erkenntnisse bezüglich der [[Phylogenese|phylogenetischen]] Beziehungen. Nur etwa 50 % des „Kern-Genoms“ ({{enS|''pan-genome''}}) tritt bei allen Stämmen auf, diese Diversität im Genom wird als Ursache für unterschiedliche [[Wirt (Biologie)|Wirte]] oder verschiedene Pathogenitätsfaktoren angesehen.<ref name="PMID23051057" /> |

|||

Nach der Untersuchung von erkrankten Hunden und Isolierung eines Bakteriums wurde dieses 1911 von Newell S. Ferry zunächst als ''Bacillus bronchicanis'' bezeichnet.<ref Name="Ferry 1911_402"/> Kurz darauf erkannte er, dass der Erreger auch bei anderen Wirten auftritt und änderte die Bezeichnung 1912 zu ''Bacillus bronchisepticus''. Dies gilt als [[Erstbeschreibung]], da sich andere Wissenschaftler später in den meisten Fällen auf diesen Namen bezogen haben.<ref name="johnson-sneath" /> 1952 erfolgte die Etablierung der Gattung ''Bordetella'' durch [[Manuel Moreno López]], zu der das Bakterium dann gestellt wurde.<ref name="moreno" /> ''B. bronchiseptica'' ist unter zahlreichen [[Synonym (Taxonomie)|Synonymen]] bekannt, die darauf beruhen, dass das Bakterium wegen seiner Ähnlichkeit zu Vertretern anderer Gattungen (wie ''Alcaligenes'' oder ''[[Bacillus]]'') zunächst diesen zugeordnet wurde. Synonyme sind ''Bacillus bronchicanis'' Ferry 1911, ''Bacillus bronchisepticus'' Ferry 1912, ''Bacterium bronchisepticus'' (Ferry 1912) Evans 1918, ''Alcaligenes bronchisepticus'' (Ferry 1912) Bergey et al. 1925, ''Brucella bronchiseptica'' (Ferry 1912) Topley & Wilson 1929, ''Alcaligenes bronchicanis'' (Ferry 1911) Haupt 1935 und ''Haemophilus bronchisepticus'' (Ferry 1912) Wilson & Miles 1946.<ref name="taxo" /> |

|||

Von der Art ''B. bronchiseptica'' sind mehr als 70 Bakterienstämme bekannt.<ref name="taxo" /> Der Stamm ''B. bronchiseptica'' ATCC 19395 ist der Typusstamm der Art.<ref name="lpsn1" /> Es sind mehrere Bakterienstämme in verschiedenen [[Bakterienkultur#Sammlungen von Mikroorganismen|Sammlungen von Mikroorganismen]] hinterlegt.<ref name="strain" /> Bisher (Stand 2014) wurden sechs Bakterienstämme genetisch untersucht,<ref name="PMID12910271" /><ref name="PMID23051057" /> weitere Stämme werden zurzeit in weiteren Genomprojekten erforscht.<ref name="genome" /> |

|||

=== Etymologie === |

|||

Der Gattungsname wurde zu Ehren des belgischen [[Mikrobiologe]]n [[Jules Bordet]] gewählt. Das [[Epitheton|Artepitheton]] setzt sich aus den [[Latein|lateinischen]] Worten ''bronchia'' („[[Bronchialsystem|Bronchien]]“, „Luftwege in der Lunge“) und ''septicus'' zusammen, wobei ''septicus'' auf das [[Altgriechische Sprache|griechische]] Wort ''[[sepsis]]'' („Fäulnis“) zurückgeführt wird. Damit wird auf die Pathogenität des Bakteriums verwiesen, da es zu einer Infektion der Bronchien führen kann.<ref name="lpsn1" /> Die ursprünglich von Ferry gewählte Bezeichnung als ''Bacillus bronchicanis'' beinhaltet das lateinischen Wort ''canis'' für „Hund“, denn aus diesem hatte er das Bakterium isoliert.<ref name="johnson-sneath" /> |

|||

== Humanmedizinische Bedeutung == |

|||

''Bordetella bronchiseptica'' kann beim Menschen Erkrankungen der Atemwege verursachen.<ref name="med_MB1" /> Auch eine Beteiligung als Erreger von [[Keuchhusten]] wird diskutiert.<ref name="med_MB2" /> Sie wird jedoch nicht häufig in menschlichen Isolaten nachgewiesen.<ref name="PMID12910271" /> Eine [[Infektion]] des Menschen tritt selten auf und wird auf engen Kontakt mit einem erkrankten Tier zurückgeführt.<ref name="med_MB3" /> Falls eine Infektion auftritt, sind vor allem Patienten mit [[Immunsuppression|geschwächtem Immunsystem]] betroffen.<ref name="PMID1889042" /> |

|||

So ergab 1999 eine Untersuchung bei [[HIV]]-Infizierten, dass bei neun von ihnen ''B. bronchiseptica'' in Bakterienkultur nachweisbar war. In acht Fällen war der [[Respirationstrakt]] infiziert, wobei die Symptome von mild verlaufenden Erkrankungen der oberen Atemwege bis zur [[Lungenentzündung]] reichten. Zwei Patienten hatten in ihrem Haushalt Kontakt zu Hunden, ein Patient zu Katzen.<ref name="PMID10452641" /> Ein 2010 dokumentierter Fall beschreibt eine Patienten mit einer Nieren-Bauchspeicheldrüsen-[[Transplantation]]. Als Folge der Transplantation musste sie [[Immunsuppressiva]] einnehmen. Nach einer weiteren Operation entwickelte sich bei der Patientin eine Lungenentzündung, die mit den verabreichten [[Antibiotikum|Antibiotika]] nicht eingedämmt werden konnte. Es folgte eine [[Bronchoskopie]], bei der Proben entnommen wurden, bei denen in Kultur ''B. bronchiseptica'' nachgewiesen wurde. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Hund der Patientin kurz zuvor mit einem [[Lebendimpfstoff]], der ''B. bronchiseptica'' enthält, geimpft wurde. Es erfolgte jedoch kein Vergleich des genetischen Materials von Impfstamm und dem bei der Patientin gefundenen Stamm, so dass kein Beweis vorliegt, dass sie durch den Impfstoff infiziert wurde.<ref name="PMID19874567" /> |

|||

Auch Patienten mit [[Mukoviszidose]] (zystische Fibrose) können durch ''B. bronchiseptica'' gefährdet sein. Ein 2014 veröffentlichter Bericht beschreibt die Fälle von sieben, an Mukoviszidose erkrankten Kindern, bei denen insgesamt 23-mal ''B. bronchiseptica'' nachgewiesen wurde. Die bakterielle Infektion verschlimmerte die bereits vorhandenen Krankheitssymptome.<ref name="PMID24011471" /> Als Konsequenz der zuvor beschriebenen Fälle wird jeweils auf die mögliche Übertragung des Krankheitserregers vom Haustier auf den Menschen hingewiesen, welches als Risiko für immunsupprimierte Patienten eingeschätzt wird.<ref name="PMID10452641" /><ref name="PMID19874567" /> |

|||

Zu einer ähnlichen Bewertung kommt auch die [[Biostoffverordnung]]: ''B. bronchiseptica'' ist für den Menschen [[Pathogenität|pathogen]] („krankheitserregend“), sie wird durch die Biostoffverordnung in Verbindung mit der TRBA ([[Technische Regeln]] für Biologische Arbeitsstoffe) 466 der [[Biologische_Schutzstufe#Risikogruppen|Risikogruppe]] 2 zugeordnet. Weiterhin ist bei der Einstufung vermerkt, dass sie pathogen für Mensch und Wirbeltiere ist, dass aber normalerweise keine Übertragung zwischen beiden Wirtsgruppen vorliegt, es sich damit nicht um einen [[Zoonose]]erreger handelt.<ref name="trba" /> |

|||

== Veterinärmedizinische Bedeutung == |

|||

Von größerer Bedeutung ist ''Bordetella bronchiseptica'' in der [[Veterinärmedizin]], da sie bei vielen Säugetieren, sowohl Haustieren wie Wildtieren, als [[Krankheitserreger]] zu Infektionen des Respirationstraktes führt. |

|||

=== Pathogenität === |

|||

Ähnlich wie bei einer Infektion mit ''B. parapertussis'' und ''B. pertussis'' beim Menschen, sind die [[zilien]]tragenden [[Epithel]]zellen des Respirationstraktes der Angriffspunkt des Erregers. Dies wurde unter anderem an [[Zellkultur]]en mit aus Hunden isolierten Zellen erforscht. Nach Kontakt mit virulenten ''B. bronchiseptica'' (Phase I-Form) heften sich diese an die Zilien, deren Schlagfrequenz reduziert sich innerhalb von 5 Minuten deutlich, und innerhalb von 3 Stunden ist keine Bewegung des [[Flimmerepithel]]s mehr zu erkennen (Ziliostase).<ref name="PMID7288215" /> Als Folge der Ziliostase kann der gebildete Bronchialschleim nicht mehr aus dem Atemtrakt befördert werden.<ref name="PMID1889042" /> |

|||

Die beim Menschen als Krankheitserreger bekanntere ''[[Bordetella pertussis]]'' verfügt über zahlreiche [[Virulenzfaktor]]en, wie das filamentöse [[Hämagglutination|Hämagglutinin]] (FHA) und das [[Pertussistoxin]] (PT), dabei handelt es sich um ein [[Protein]], das als [[Exotoxin]] und [[Adhäsin]] wirkt.<ref name="med_MB1" /> Die meisten dieser Virulenzfaktoren finden sich auch bei ''B. bronchiseptica'', wobei dies zum Teil noch Gegenstand der Forschung ist. Im Genom wurden Gene identifiziert, die für das Pertussistoxin codieren, allerdings werden diese nicht [[Genexpression|exprimiert]], das Protein also nicht gebildet.<ref name="med_MB3" /> Auch das FHA wird von ''B. bronchiseptica'' gebildet. Es wirkt als Adhäsin und bindet direkt an die [[Glycosphingolipide|Glykosphingolipide]] in der [[Zellmembran]] der Zilien.<ref name="PMID12910271" /> |

|||

Weiterhin finden sich das hitzelabile Toxin, die invasive [[Adenylatcyclase]], das [[Tracheales Cytotoxin|Tracheale Cytotoxin]] (TCT) und die als sogenanntes O-Antigen und [[Endotoxin]] wirkenden [[Lipopolysaccharide]] aus der äußeren Membran bei ''B. parapertussis'', ''B. pertussis'' und ''B. bronchiseptica''. Dem hitzelabilen Toxin wird eine [[Nekrose|hautnekrotisierende]] Wirkung zugeschrieben.<ref name="med_MB3" /><ref name="PMID1889042" /> Verantwortlich für die Ziliostase sind die Wirkungen der Adenylatcyclase und das Tracheale Cytotoxin.<ref name="PMID7288215" /> Bei ''B. bronchiseptica'' spielt ebenfalls das [[Pertactin]] als Adhäsin eine Rolle.<ref name="PMID23051057" /> Außerdem wird angenommen, dass auch die Fimbrien und Proteine in der äußeren Membran (OMP) zur Bindung an die Wirtszelle beitragen.<ref name="PMID1889042" /> Dies wurde durch die genetischen Untersuchungen bestätigt.<ref name="PMID12910271" /> Bei gramnegativen, pathogenen Bakterien (z. B. ''[[Vibrio parahaemolyticus#Pathogenität|Vibrio parahaemolyticus]]'') findet man häufig ein [[Typ-III-Sekretionssystem]] (engl. ''Type III secretion system''; als ''TTSS'' abgekürzt). Das TTSS ist ein wichtiger Faktor für die Pathogenität, denn mit seiner Hilfe werden bakterielle Toxine gezielt in die Zellen des [[Wirt (Biologie)|Wirts]] eingebracht. Auch ''B. bronchiseptica'' verfügt über ein Typ-III-Sekretionssystem, dessen Aufbau und Funktionsweise aber noch nicht geklärt ist.<ref name="PMID12910271" /> |

|||

=== Infektionsquellen === |

|||

Der Respirationstrakt ist der Lebensraum von ''Bordetella bronchiseptica''. Der [[Infektionsweg]] ist eine [[Tröpfcheninfektion]], die Übertragung des Krankheitserregers erfolgt durch Tröpfchen, die erkrankte Tiere aushusten oder ausniesen. Da ''B. bronchiseptica'' eher in der Umwelt überleben kann als die verwandten Arten, wird auch eine [[Schmierinfektion]] nicht ausgeschlossen.<ref name="PMID1889042" /> |

|||

=== Infektionskrankheiten === |

|||

→ ''Hauptartikel: [[Zwingerhusten]], [[Katzenschnupfen]], [[Rhinitis atrophicans]] und [[ansteckender Kaninchenschnupfen]]'' |

|||

Verschiedene Säugetiere können an einer Infektion durch ''Bordetella bronchiseptica'' erkranken, betroffen ist meist der Atemtrakt (Respirationstrakt) oder Teile davon. Die Krankheit äußert sich als [[Rhinitis|Schnupfen]], [[akute Bronchitis]] bis hin zur [[Lungenentzündung]] und wird in der Veterinärmedizin auch als Bordetellose ({{enS|''bordetellosis''}}) bezeichnet, z. B. als Feline Bordetellose. Der Krankheitsverlauf kann sehr variieren, von leichten Erkrankungen der Atemwege bis hin zur Lungenentzündung mit Todesfolge,<ref name="PMID19481041" /> wobei vor allem Jungtiere gefährdet sind.<ref name="med_MB4" /> Dabei ist zu beachten, dass die genannten [[Infektionskrankheit]]en alle komplex sind und im Normalfall von mehr als einem Erreger verursacht werden. Hier folgt ein Überblick über betroffene Tiergruppen und die durch ''B. bronchiseptica'' verursachten [[Infektionskrankheit]]en: |

|||

* Infektionen bei [[Haushund|Hunden]]: Die Erkrankung äußert sich als Tracheobronchitis – neben den Bronchien ist auch die [[Luftröhre]] (Trachea) betroffen – und wird als [[Zwingerhusten]] bezeichnet.<ref name="PMID1889042" /> Neben ''B. bronchiseptica'' kann sie auch durch verschiedene Viren verursacht werden, insbesondere das [[Canines Parainfluenzavirus|Canine Parainfluenzavirus]] Typ 2.<ref name="impf_vet" /> |

|||

* Infektionen bei [[Hauskatze|Katzen]]: Am [[Katzenschnupfen]], eine feline infektiöse Erkrankung des oberen Respirationstraktes, sind Viren beteiligt, aber auch Bakterien, wie ''[[Chlamydophila felis]]'' und ''B. bronchiseptica''. Letztere wurde aus Katzen mit respiratorischen Erkrankungen in Zuchtstationen isoliert, die Katzen waren frei von den viralen Erregern FeHV-1 und FCV.<ref name="PMID1763473" /> Die Infektion lässt sich durch Einatmen eines mit ''B. bronchiseptica'' versetzten [[Aerosol]]s provozieren. Bei Katzenwelpen führt das zu den Symptomen einer respiratorischen Erkrankung mit Nasenausfluss, Niesen, Husten und Rasselgeräuschen bei der [[Auskultation]].<ref name="PMID8236648" /> |

|||

* Infektionen bei [[Hausschwein|Schweinen]]: Ursprünglich wurde vermutet, dass ''B. bronchiseptica'' [[Rhinitis atrophicans]] („Schnüffelkrankheit“) verursacht, eine Krankheit bei Hausschweinen, die durch eine Zerstörung ([[Atrophie]]) der [[Nasenhöhle|Nasenmuscheln]] gekennzeichnet ist. Durch spätere Untersuchungen wurde jedoch ''[[Pasteurella multocida]]'' als Erreger identifiziert, wobei ''B. bronchiseptica'' eine Rolle als Wegbereiter zukommt.<ref name="PMID1889042" /> Allerdings konnte im Tierversuch gezeigt werden, dass es auch bei einer isolierten Infektion mit ''B. bronchiseptica'' nach 28 Tagen zu einer Atrophie der Knochen in den Nasenmuscheln kommt.<ref name="PMID2858594" /> Besonders für Ferkel im Alter bis zu vier Wochen ist eine Bordetellose problematisch. Sie stecken sich zumeist bei der latent infizierten Muttersau an und entwickeln eine Lungenentzündung. Diese Erkrankung wird, unabhängig vom tatsächlichen Erreger, zum MIRD-Komplex ({{enS|''Mycoplasma-induces respiratory Disease'', „''Mycoplasma''-induzierte Atemwegserkrankung“}}) gezählt. Die Infektion wird durch eine [[Intensivtierhaltung]] begünstigt. Rhinitis atrophicans gehört zu den [[Tierseuche#Meldepflichtige Tierkrankheiten|meldepflichtigen Tierkrankheiten]].<ref name="med_MB4" /> |

|||

* Infektionen bei [[Hauskaninchen|Kaninchen]]: Auch hier wurde zunächst ''B. bronchiseptica'' als Erreger für den [[Ansteckender Kaninchenschnupfen|ansteckenden Kaninchenschnupfen]] angenommen, spätere Ergebnisse weisen auf eine Infektion durch ''Pasteurella multocida'' hin, wobei abermals ''B. bronchiseptica'' als Wegbereiter für die Infektion angesehen wird. Symptome sind neben Schnupfen eine [[Akute Mittelohrentzündung|Mittelohrentzündung]] und Tracheobronchitis.<ref name="PMID1889042" /> |

|||

* Infektionen bei [[Hausmeerschweinchen|Meerschweinchen]] und [[Hausratte|Ratten]]: Hier sind die Symptome ähnlich wie bei den Kaninchen, neben ''B. bronchiseptica'' ist ''P. multocida'' ein typischer Krankheitserreger (siehe [[Meerschweinchenkrankheiten#Atemwegserkrankungen|Atemwegserkrankungen beim Meerschweinchen]]).<ref name="PMID1889042" /> Auch [[Fehlgeburt|Aborte]] und Totgeburten können eine Folge der Infektion sein. In Versuchstierhaltungen greift eine Infektion mit ''B. bronchiseptica'' schnell um sich und führt zu einer hohen Anzahl erkrankter Tiere, von denen viele sterben.<ref name="med_MB4" /> |

|||

=== Therapie === |

|||

[[Datei:Antibiotic disk diffusion.jpg|miniatur|Beispiel für ein [[Antibiogramm]], das untersuchte Bakterium ist auf dem [[Nährmedium]] verteilt worden und kleine Filterplättchen mit verschiedenen [[Antibiotikum|Antibiotika]] darauf gesetzt worden. Falls das Bakterium sensitiv für ein Antibiotikum ist, wird es von diesem im Wachstum gehemmt, dies erkennt man an den kreisförmigen [[Hemmhoftest|Hemmhöfen]].]] |

|||

Durch mikrobiologische Verfahren, beispielsweise ein [[Antibiogramm]] oder die Bestimmung der [[Minimale Hemm-Konzentration|Minimalen Hemm-Konzentration]] lässt sich [[in vitro]] feststellen, gegen welche [[Antibiotikum|Antibiotika]] ''Bordetella bronchiseptica'' [[Antibiotikaresistenz|resistent]] ist und auf welche sie sensitiv reagiert, diese können dann gegebenenfalls bei einer Therapie verwendet werden. Untersuchungen von 1977 an 50 Bakterienstämmen zeigten, dass sie alle empfindlich für [[Polymyxin B]], [[Chloramphenicol]] und [[Tetracycline]] sind. Die meisten Stämme reagieren weiterhin sensitiv auf die [[Aminoglykoside|Aminoglykosid-Antibiotika]] [[Gentamicin]] und [[Kanamycine|Kanamycin]], die Mehrheit (zwischen 70 und 66 %) auf [[Nalidixinsäure]] (aus der Gruppe der [[Chinolone]]), [[Cefalotin]] (aus der Gruppe der [[Cephalosporine]]), [[Ampicillin]] (ein halbsynthetisches [[Aminopenicilline|Aminopenicillin]]) und eine Kombination von [[Sulfonamide]]n mit [[Trimethoprim]]. Alle Stämme sind hingegen resistent gegen [[Streptomycin]] und [[Benzylpenicillin|Penicillin G]].<ref name="PMID858784" /> |

|||

1991 wurden die Ergebnisse mehrerer Forschergruppen zu diesem Thema ausgewertet, danach liegt auch eine Sensitivität von ''B. bronchiseptica'' für die Aminoglycosid-Antibiotika [[Amikacin]] und [[Kanamycine|Tobramycin]], sowie die halbsynthetischen [[Penicilline]] [[Azlocillin]], [[Mezlocillin]], [[Piperacillin]] und [[Ticarcillin]] vor. Ebenfalls wurde eine Sensitivität für [[Cephalosporine]] wie [[Cefoperazon]] und [[Ceftazidim]] festgestellt. Als wenig wirksam wurde Penicillin G, aber auch Ampicillin beurteilt, als gar nicht wirksam [[Clindamycin]] und [[Erythromycin]].<ref name="PMID1889042" /> |

|||

Der Einsatz von Antibiotika erfolgt in der Veterinärmedizin häufig, ohne dass der Krankheitserreger identifiziert wurde. Bei Katzen wird bei einer Bordetellose eine Behandlung mit Tetracyclinen, insbesondere [[Doxycyclin]] empfohlen.<ref name="PMID19481041" /> Bei Schweinen wird der Einsatz von Aminoglykosiden, Fluorchinolonen, [[Makrolide]]n (z. B. [[Tylosin]]), Tetracyclinen oder der Kombination Trimethoprim und [[Sulfamethoxazol]] (auch als [[Cotrimoxazol]] bekannt) empfohlen. Allerdings ist ein Antibiogramm hilfreich, um die Wirksamkeit des Antibiotikums auf das Bakterium vorab zu ermitteln.<ref name="med_MB4" /> Im Allgemeinen werden zur Behandlung von Infekten des oberen Respirationstraktes bei Haustieren Tetracycline, Ampicillin und Cotrimoxazol eingesetzt. Dies ist bei einer Infektion mit ''B. bronchiseptica'' kritisch zu hinterfragen, da eine Resistenz gegen Trimethoprim und Ampicillin bei zahlreichen Bakterienstämmen auftritt.<ref name="PMID9462432" /> |

|||

=== Vorbeugung === |

|||

Als vorbeugende Maßnahme kann eine [[Impfung]] erfolgen, bei Katzen wurde beispielsweise bereits 1993 ein [[Impfstoff]] getestet, der auf den Antigenen der Fimbrien von ''B. bronchiseptica'' basiert.<ref name="PMID8236648" /> Bei Katzen wird eine Impfung empfohlen, falls mehrere Tiere auf engem Raum gehalten werden, z. B. in einem Tierheim oder einer Katzenpension.<ref name="PMID19481041" /> Diese Empfehlung findet sich ebenfalls in der ''Leitlinie zur Impfung von Kleintieren'', die von der [[Ständige Impfkommission#StIKo Vet.|Ständigen Impfkommission Vet.]] (Vet. als Abkürzung für Veterinärmedizin) herausgegeben wird. Ein weiterer, dort genannter Grund für eine Impfung ist der Kontakt mit anderen Tierarten, die ebenfalls von ''B. bronchiseptica'' infiziert werden können, wie dies bei Hunden zutrifft.<ref name="impf_vet" /> Seit 2002 ist in Deutschland ein Impfstoff für Katzen zugelassen.<ref name="pei1" /> Das monovalente Präparat mit der Bezeichnung ''Nobivac Bb'' ist ein [[Lebendimpfstoff]], der den Bakterienstamm ''B. bronchiseptica'' B-C2 enthält und [[Applikationsform|intranasal]], also durch die Nase verabreicht wird.<ref name="impf_katze" /> Untersuchungen in den USA haben gezeigt, dass eine intranasale [[Applikationsform|Applikation]] eines Lebendimpfstoffes, der modifizierte FeHV-1 und FCV (Viren, die am Katzenschnupfen-Komplex beteiligt sind) enthält, den Tieren auch eine [[Immunität (Medizin)|Immunität]] gegenüber ''B. bronchiseptica'' verleiht, obwohl sie nicht im Impfstoff enthalten ist. Die Katzen zeigen verminderte Krankheitssymptome oder die Krankheit bricht nicht aus. Erklärt wird dies mit einer nicht-spezifischen Immunität, die durch die intranasale Applikation angeregt wird.<ref name="PMID22860699" /> |

|||

Für Hunde wird eine Impfung ebenfalls nur unter bestimmten Umständen empfohlen. Diese liegen vor, wenn sie viel Kontakt zu Artgenossen haben, beispielsweise in [[Hundeschule|Welpengruppen]], und ebenso beim Aufenthalt in Tierpensionen oder Tierheimen. Auch bei Kontakt mit Katzen oder anderen Tierarten, die von ''B. bronchiseptica'' infiziert werden können, wird die Impfung empfohlen.<ref name="impf_vet" /> Für Hunde steht in Deutschland ein monovalenter Lebendimpfstoff zur Verfügung, außerdem gibt es ein Kombinationspräparat, das gleichzeitig gegen das [[Canines Parainfluenzavirus|Canine Parainfluenzavirus]] (CPiV) schützt, das ebenfalls am Zwingerhusten-Komplex beteiligt ist.<ref name="pei2" /><ref name="impf_vet" /> Beide Impfstoffe werden intranasal verabreicht. Bei dem monovalenten Präparat ''Bronchi-Shield'' handelt es sich um einen [[Attenuierung|attenuierten]] Lebendimpfstoff, der den Bakterienstamm ''B. bronchiseptica'' 92B enthält,<ref name="impf_hund1" /> er ist seit 2011 zugelassen. Bereits seit 2000 ist das Kombinationspräparat ''Nobivac BbPi'' zugelassen.<ref name="pei2" /> Auch hier handelt es sich um einen Lebendimpfstoff, enthalten ist der Bakterienstamm ''B. bronchiseptica'' B-C2 und das Canine Parainfluenzavirus Typ 2, Stamm CGF.<ref name="impf_hund2" /> |

|||

Für Kaninchen wird eine Impfung in [[Hauskaninchen#Zucht|Kaninchenzuchten]] empfohlen, um eine Verminderung des [[Infektionsdruck]]s im Bestand zu erreichen. Hierfür ist in Deutschland ein Kombinationspräparat erhältlich, das als [[Impfstoff#Totimpfstoff|Totimpfstoff]] inaktivierte Zellen von ''B. bronchiseptica'' und ''Pasteurella multocida'' enthält. Er wird [[subkutan]] verabreicht, also in die Unterhaut injiziert.<ref name="impf_vet" /> Das Präparat mit der Bezeichnung ''CUNIVAK PAST'' ist seit 1997 als Impfstoff gegen Kaninchenschnupfen zugelassen.<ref name="pei3" /> |

|||

Auch für Schweine stehen in Deutschland mehrere Impfstoffe gegen Rhinitis atrophicans zur Verfügung. Das Präparat ''Porcilis AR-T DF'' ist seit 2000 zugelassen<ref name="pei4" /> und enthält ein nicht mehr giftig wirkendes [[Derivat (Chemie)|Derivat]] des ''P. multocida'' Toxins als [[rekombinantes Protein]] und inaktivierte Zellen von ''B. bronchiseptica''. Angewendet wird es bei Säuen, um ihre Ferkel vor der „Schnüffelkrankheit“ zu schützen. Es wird [[Intramuskuläre Injektion|intramuskulär injiziert]], d. h. in einen Muskel gespritzt.<ref name="impf_schwein1" /> Ebenfalls ein Kombinationspräparat ist das seit 2010 zugelassene<ref name="pei4" /> ''Rhiniseng'', auch hier ist ein nicht mehr giftig wirkendes, rekombinantes Protein von ''P. multocida'' und inaktivierte Zellen von ''B. bronchiseptica'' enthalten.<ref name="impf_schwein3" /> Auch bei dem seit 1994 zugelassenen<ref name="pei4" /> Präparat ''Respiporc ART+EP'' handelt es sich um einen Kombinationsimpfstoff, neben dem Derivat des ''P. multocida'' Toxins und inaktivierten Zellen von ''B. bronchiseptica'' sind auch noch inaktivierte Zellen von ''P. multocida'' enthalten.<ref name="impf_schwein2" /> |

|||

== Quellen == |

|||

=== Literatur === |

|||

* {{Literatur | Online= [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7813/ NCBI Bookshelf] | Titel= Bordetella (Chapter 31) | Autor= Horst Finger, Carl Heinz Wirsing von König | Herausgeber= Samuel Baron | Sammelwerk= Medical Microbiology | Auflage= 4. | Verlag= University of Texas Medical Branch at Galveston | Ort= Galveston (TX), USA | Jahr= 1996 | ISBN= 0-9631172-1-1}} |

|||

* {{Literatur | Titel= Human infections associated with Bordetella bronchiseptica | Autor= Bert F. Woolfrey, Julia A. Moody | Sammelwerk= Clinical Microbiology Reviews | Jahr= 1991 | Band= Band 4 | Nummer= 3 | Seiten= 243–255 | Zugriff= 2014-03-01 | DOI= 10.1128/CMR.4.3.243 | Online= [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC358197/pdf/cmr00044-0009.pdf PDF, 2,8 MB]}} |

|||

* {{Literatur | Titel= Leitlinie zur Impfung von Kleintieren | Autor= Karin Duchow, Katrin Hartmann u. a. | Herausgeber= Ständige Impfkommission Vet. im Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. | Auflage= 2. | Jahr= 2013 | ISBN= 978-3-933711-14-4 | Zugriff= 2014-03-10 | Online= [http://www.tieraerzteverband.de/bpt/berufspolitik/leitlinien/impfkommission/2013_07_Leitlinie_Kleintiere_final_gr.pdf PDF, 504 kB]}} |

|||

=== Einzelnachweise === |

|||

<references> |

|||

<ref Name="Ferry 1911_399">Newell S. Ferry: ''Etiology of Canine Distemper''. In: ''Journal of Infectious Diseases'', Band 8, Nr. 4, 1911, S. 399–420, hier S. 399–402, {{Digitalisat|IA=journalofinfecti08infe|LT=Internet Archive}}, abgerufen am 14. März 2014.</ref> |

|||

<ref Name="Ferry 1911_402">Newell S. Ferry (1911): ''Etiology of Canine Distemper''. S. 399–420, hier S. 402–405.</ref> |

|||

<ref Name="Ferry 1911_405">Newell S. Ferry (1911): ''Etiology of Canine Distemper''. S. 399–420, hier S. 405–415.</ref> |

|||

<ref Name="Ferry 1911_418">Newell S. Ferry (1911): ''Etiology of Canine Distemper''. S. 399–420, hier S. 418–419.</ref> |

|||

<ref Name="Ferry 1912">Newell S. Ferry: ''Bacillus bronchisepticus (bronchicanis): the cause of distemper in dogs and a similar disease in other animals.'' In: ''British Veterinary Journal''. Band 68, 1912, S. 376–391.</ref> |

|||

<ref name="genome">{{Internetquelle | url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/518 | titel=Bordetella bronchiseptica | werk= [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome Webseite Genome des [[National Center for Biotechnology Information]] (NCBI)] | zugriff= 2014-03-01}}</ref> |

|||

<ref name="gold">{{Internetquelle | url=http://genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/bin/GOLDCards.cgi?goldstamp=Gc00148 | titel=Bordetella bronchiseptica RB50 | werk= [http://genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/bin/index.cgi Webseite Genomes Online Database (GOLD)] | zugriff=2014-02-28}}</ref> |

|||

<ref name="grünberg">{{Literatur | Titel= ''Die Staupe des Hundes - ein Beitrag zur Geschichte der Haustierkrankheiten'', Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Veterinärmedizin an der [[Freie Universität Berlin|Freien Universität Berlin]] | Autor= Antje Grünberg | Herausgeber= Klinik für Klauentiere des Fachbereiches Veterinärmedizin der FU Berlin | Sammelwerk= Journal Nr. 2119 | Jahr= 1997 | Seiten= 49–50 | Zugriff= 2014-03-15 | Online= [http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/1998/50/gruen.pdf Dissertationsserver FU Berlin, PDF, 284 kB]}}</ref> |

|||

<ref name="impf_hund1">{{Internetquelle | url= http://portal.dimdi.de/websearch/servlet/Gate?accessid=pharmnet_par_freeinfo&query=enr=2612191 | titel= Bronchi-Shield | werk= [http://www.pharmnet-bund.de Webseite [[PharmNet.Bund]]] | zugriff= 2014-03-11}}</ref> |

|||

<ref name="impf_hund2">{{Internetquelle | url= http://portal.dimdi.de/websearch/servlet/Gate?accessid=pharmnet_par_freeinfo&query=enr=2603574 | titel= Nobivac BbPi | werk= [http://www.pharmnet-bund.de Webseite [[PharmNet.Bund]]] | zugriff= 2014-03-11}}</ref> |

|||

<ref name="impf_katze">{{Internetquelle | url= http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/000068/vet_med_000151.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c | titel= Nobivac Bb – live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2 | werk= [http://www.ema.europa.eu/ema/ Webseite [[Europäische Arzneimittel-Agentur]]] | datum= 2012-10-03 | zugriff= 2014-03-10}}</ref> |

|||

<ref name="impf_schwein1">{{Internetquelle | url= http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/000055/vet_med_000158.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c | titel= Porcilis AR-T DF – protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells | werk= [http://www.ema.europa.eu/ema/ Webseite [[Europäische Arzneimittel-Agentur]]] | datum= 2011-12-20 | zugriff= 2014-03-11}}</ref> |

|||

<ref name="impf_schwein2">{{Internetquelle | url= http://portal.dimdi.de/websearch/servlet/Gate?accessid=pharmnet_par_freeinfo&query=enr=2603414 | titel= Respiporc ART+EP | werk= [http://www.pharmnet-bund.de Webseite [[PharmNet.Bund]]] | datum= 2008-01-01 | zugriff= 2014-03-30}}</ref> |

|||

<ref name="impf_schwein3">{{Internetquelle | url= http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/000160/vet_med_000215.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c&jsenabled=true | titel= Rhiniseng – inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr) | werk= [http://www.ema.europa.eu/ema/ Webseite [[Europäische Arzneimittel-Agentur]]] | datum= 2010-09-28 | zugriff= 2014-03-30}}</ref> |

|||

<ref name="impf_vet">{{Literatur | Titel= Leitlinie zur Impfung von Kleintieren | Autor= Karin Duchow, Katrin Hartmann u. a. | Herausgeber= Ständige Impfkommission Vet. im Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. | Auflage= 2. | Jahr= 2013 | ISBN= 978-3-933711-14-4 | Online= [http://www.tieraerzteverband.de/bpt/berufspolitik/Impfkommission/03-index.php Download beim Tierärzteverband]}}</ref> |

|||

<ref name="johnson-sneath">R. Johnson, P. H. A. Sneath: ''Taxonomy of Bordetella and Related Organisms of the Families Achromobacteraceae, Brucellaceae, and Neisseriaceae.'' In: ''International Journal of Systematic Bacteriology.'' Band 23, Nr. 4, Oktober 1973, S. 381–404, {{ISSN|0020-7713}}. {{DOI|10.1099/00207713-23-4-381}}.</ref> |

|||

<ref name="Kersters">K. Kersters, K.-H. Hinz u. a.: ''Bordetella avium sp. nov., Isolated from the Respiratory Tracts of Turkeys and Other Birds.'' In: ''International Journal of Systematic Bacteriology.'' Band 34, Nr. 1, Januar 1984, S. 56–70, {{ISSN|0020-7713}}. {{DOI|10.1099/00207713-34-1-56}}.</ref> |

|||

<ref name="lpsn1">{{Internetquelle | url= http://www.bacterio.net/bordetella.html | titel= Genus Bordetella | autor= Jean Euzéby, Aidan C. Parte | werk= [http://www.bacterio.net/ List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature [[Systematik der Bakterien|Systematik der Bakterien (LPSN)]]] | zugriff= 2014-02-28}}</ref> |

|||

<ref name="lpsn2">{{Internetquelle | url= http://www.bacterio.net/-classifphyla.html#Proteobacteria | titel= Phylum „Proteobacteria“ | autor= Jean Euzéby, Aidan C. Parte | werk= [http://www.bacterio.net/ List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature Systematik der Bakterien (LPSN)] | zugriff= 2014-02-28}}</ref> |

|||

<ref name="med_MB1">{{Literatur | Autor= Herbert Hof, Rüdiger Dörries | Titel= Duale Reihe: Medizinische Mikrobiologie | Auflage= 3. | Verlag= Thieme Verlag | Ort= Stuttgart | Jahr= 2005 | ISBN= 978-3-13-125313-2 | Seiten=408–411}}</ref> |

|||

<ref name="med_MB2">{{Literatur| Herausgeber= Helmut Hahn, Stefan H. E. Kaufmann, Thomas F. Schulz, Sebastian Suerbaum | Autor= Mardjan Arvand | Titel= Bordetellen | Sammelwerk= Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie | Auflage= 6.| Verlag= Springer Verlag | Ort= Heidelberg | Jahr= 2009 | ISBN= 978-3-540-46359-7| Seiten=302–307}}</ref> |

|||

<ref name="med_MB3">{{Literatur | Titel= Bordetella (Chapter 31) | Autor= Horst Finger, Carl Heinz Wirsing von König | Herausgeber= Samuel Baron | Sammelwerk= Medical Microbiology | Auflage= 4. | Verlag= University of Texas Medical Branch at Galveston | Ort= Galveston (TX), USA | Jahr= 1996 | ISBN= 0-9631172-1-1}}</ref> |

|||

<ref name="med_MB4">{{Literatur | Autor= Hans-Joachim Selbitz, Uwe Truyen, Peter Valentin-Weigand | Titel= Tiermedizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre | Auflage= 8. | Verlag= Enke Verlag | Ort= Stuttgart | Jahr= 2010 | ISBN= 978-3-83-041080-5 | Seiten=169–171}}</ref> |

|||

<ref name="moreno">M. Moreno-López: ''El genero Bordetella [Die Gattung Bordetella].'' In: ''Microbiologia Española.'' Band 5, 1952, S. 177–181.</ref> |

|||

<ref name="pei1">{{Internetquelle | url= http://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoff-impfstoffe-fuer-tiere/katzen/katzen-node.html | titel= Katzenimpfstoffe | werk= [http://www.pei.de Webseite [[Paul-Ehrlich-Institut]]] | datum= 2014-02-13 | zugriff= 2014-03-10}}</ref> |

|||

<ref name="pei2">{{Internetquelle | url= http://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoff-impfstoffe-fuer-tiere/hunde/hunde-node.html | titel= Hundeimpfstoffe | werk= [http://www.pei.de Webseite [[Paul-Ehrlich-Institut]]] | datum= 2014-02-13 | zugriff= 2014-03-10}}</ref> |

|||

<ref name="pei3">{{Internetquelle | url= http://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoff-impfstoffe-fuer-tiere/kaninchen/kaninchen-node.html | titel= Kaninchenimpfstoffe | werk= [http://www.pei.de Webseite [[Paul-Ehrlich-Institut]]] | datum= 2014-02-13 | zugriff= 2014-03-11}}</ref> |

|||

<ref name="pei4">{{Internetquelle | url= http://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoff-impfstoffe-fuer-tiere/schweine/schweine-alle-table.html?nn=3263758 | titel= Schweineimpfstoffe | werk= [http://www.pei.de Webseite [[Paul-Ehrlich-Institut]]] | datum= 2014-01-08 | zugriff= 2014-03-30}}</ref> |

|||

<ref name="PMID858784">D. A. Bemis, H. A. Greisen, M. J. Appel: ''Bacteriological variation among Bordetella bronchiseptica isolates from dogs and other species.'' In: ''Journal of clinical microbiology.'' Band 5, Nummer 4, April 1977, S. 471–480, {{ISSN|0095-1137}}. PMID 858784. {{PMC|274626}}.</ref> |

|||

<ref name="PMID1763473">H. Elliott: ''Bordetella bronchiseptica in a closed cat colony.'' In: ''The Veterinary record.'' Band 129, Nr. 21, November 1991, S. 474–475, {{ISSN|0042-4900}}. PMID 1763473.</ref> |

|||

<ref name="PMID1889042">B. F. Woolfrey, J. A. Moody: ''Human infections associated with Bordetella bronchiseptica.'' In: ''Clinical Microbiology Reviews.'' Band 4, Nr. 3, Juli 1991, S. 243–255, {{ISSN|0893-8512}}. {{DOI|10.1128/CMR.4.3.243}}. PMID 1889042. {{PMC|358197}}. (Review).</ref> |

|||

<ref name="PMID2858594">L. A. Collings, J. M. Rutter: ''Virulence of Bordetella bronchiseptica in the porcine respiratory tract.'' In: ''Journal of medical microbiology.'' Band 19, Nr. 2, April 1985, S. 247–255, {{ISSN|0022-2615}}. PMID 2858594.</ref> |

|||

<ref name="PMID7288215">D. A. Bemis, J. R. Kennedy: ''An improved system for studying the effect of Bordetella bronchiseptica on the ciliary activity of canine tracheal epithelial cells.'' In: ''The Journal of infectious diseases.'' Band 144, Nr. 4, Oktober 1981, S. 349–357, {{ISSN|0022-1899}}. PMID 7288215.</ref> |

|||

<ref name="PMID7968532">D. M. Monack, S. Falkow: ''Cloning of Bordetella bronchiseptica urease genes and analysis of colonization by a urease-negative mutant strain in a guinea-pig model.'' In: ''Molecular microbiology.'' Band 10, Nr. 3, November 1993, S. 545–553, {{ISSN|0950-382X}}. PMID 7968532.</ref> |

|||

<ref name="PMID8236648">A. A. Jacobs, W. S. Chalmers u. a.: ''Feline bordetellosis: challenge and vaccine studies.'' In: ''The Veterinary record.'' Band 133, Nr. 11, September 1993, S. 260–263, {{ISSN|0042-4900}}. PMID 8236648.</ref> |

|||

<ref name="PMID9462432">A. J. Speakman, S. H. Binns u. a.: ''Characterization of antibiotic resistance plasmids from Bordetella bronchiseptica.'' In: ''The Journal of antimicrobial chemotherapy.'' Band 40, Nr. 6, Dezember 1997, S. 811–816, {{ISSN|0305-7453}}. PMID 9462432.</ref> |

|||

<ref name="PMID9524276">D. J. McMillan, M. Mau, M. J. Walker: ''Characterisation of the urease gene cluster in Bordetella bronchiseptica.'' In: ''Gene.'' Band 208, Nr. 2, Februar 1998, S. 243–251, {{ISSN|0378-1119}}. PMID 9524276.</ref> |

|||

<ref name="PMID10452641">M. S. Dworkin, P. S. Sullivan u. a.: ''Bordetella bronchiseptica infection in human immunodeficiency virus-infected patients.'' In: ''Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America.'' Band 28, Nr. 5, Mai 1999, S. 1095–1099, {{ISSN|1058-4838}}. {{DOI|10.1086/514761}}. PMID 10452641.</ref> |

|||

<ref name="PMID10483716">D. J. McMillan, E. Medina u. a.: ''Expression of urease does not affect the ability of Bordetella bronchiseptica to colonise and persist in the murine respiratory tract.'' In: ''FEMS microbiology letters.'' Band 178, Nr. 1, September 1999, S. 7–11, {{ISSN|0378-1097}}. PMID 10483716.</ref> |

|||

<ref name="PMID11491321">F. von Wintzingerode, A. Schattke u. a.: ''Bordetella petrii sp. nov., isolated from an anaerobic bioreactor, and emended description of the genus Bordetella.'' In: ''International journal of systematic and evolutionary microbiology.'' Band 51, Nr. 4, Juli 2001, S. 1257–1265, {{ISSN|1466-5026}}. {{DOI|10.1099/00207713-51-4-1257}}. PMID 11491321.</ref> |

|||

<ref name="PMID11559402">L. E. Friedman, B. N. de Rossi u. a.: ''Phenotype evaluation of Bordetella bronchiseptica cultures by urease activity and Congo red affinity.'' In: ''Letters in applied microbiology.'' Band 33, Nr. 4, Oktober 2001, S. 285–290, {{ISSN|0266-8254}}. PMID 11559402.</ref> |

|||

<ref name="PMID12910271">J. Parkhill, M. Sebaihia u. a.: ''Comparative analysis of the genome sequences of Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis and Bordetella bronchiseptica.'' In: ''Nature genetics.'' Band 35, Nr. 1, September 2003, S. 32–40, {{ISSN|1061-4036}}. {{DOI|10.1038/ng1227}}. PMID 12910271.</ref> |

|||

<ref name="PMID19481041">H. Egberink, D. Addie u. a.: ''Bordetella bronchiseptica infection in cats. ABCD guidelines on prevention and management.'' In: ''Journal of feline medicine and surgery.'' Band 11, Nr. 7, Juli 2009, S. 610–614, {{ISSN|1098-612X}}. {{DOI|10.1016/j.jfms.2009.05.010}}. PMID 19481041. (Review).</ref> |

|||

<ref name="PMID19874567">J. J. Gisel, L. M. Brumble, M. M. Johnson: ''Bordetella bronchiseptica pneumonia in a kidney-pancreas transplant patient after exposure to recently vaccinated dogs.'' In: ''Transplant infectious disease : an official journal of the Transplantation Society.'' Band 12, Nr. 1, Februar 2010, S. 73–76, {{ISSN|1399-3062}}. {{DOI|10.1111/j.1399-3062.2009.00451.x}}. PMID 19874567.</ref> |

|||

<ref name="PMID22860699">A. Bradley, J. Kinyon u. a.: ''Efficacy of intranasal administration of a modified live feline herpesvirus 1 and feline calicivirus vaccine against disease caused by Bordetella bronchiseptica after experimental challenge.'' In: ''Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine.'' Band 26, Nr. 5, Sep./Okt. 2012, S. 1121–1125, {{ISSN|1939-1676}}. {{DOI|10.1111/j.1939-1676.2012.00982.x}}. PMID 22860699.</ref> |

|||

<ref name="PMID23051057">J. Park, Y. Zhang u. a.: ''Comparative genomics of the classical Bordetella subspecies: the evolution and exchange of virulence-associated diversity amongst closely related pathogens.'' In: ''BMC genomics.'' Band 13, Oktober 2012, S. 545, {{ISSN|1471-2164}}. {{DOI|10.1186/1471-2164-13-545}}. PMID 23051057. {{PMC|3533505}}.</ref> |

|||

<ref name="PMID24011471">C. Brady, P. Ackerman u. a.: ''Bordetella bronchiseptica in a pediatric Cystic Fibrosis center.'' In: ''Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society.'' Band 13, Nr. 1, Januar 2014, S. 43–48, {{ISSN|1873-5010}}. {{DOI|10.1016/j.jcf.2013.08.002}}. PMID 24011471.</ref> |

|||

<ref name="PMID24525142">A. Tizolova, D. Brun u. a.: ''Development of real-time PCR assay for differential detection of Bordetella bronchiseptica and Bordetella parapertussis.'' In: ''Diagnostic microbiology and infectious disease.'' [elektronische Veröffentlichung vor dem Druck] Januar 2014, {{ISSN|1879-0070}}. {{DOI|10.1016/j.diagmicrobio.2013.12.020}}. PMID 24525142.</ref> |

|||

<ref name="strain">{{Internetquelle | url=http://www.straininfo.net/taxa/439 | titel=Strain Passport Bordetella bronchiseptica | werk= [http://www.straininfo.net/ Webseite StrainInfo] (gesammelte Informationen über Bakterienstämme in über 60 Biologischen Forschungseinrichtungen (biological resource centers, BRCs)) | zugriff=2014-02-28}}</ref> |

|||

<ref name="taxo">{{Internetquelle | url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=518 | titel=Taxonomy Browser Bordetella bronchiseptica | werk= [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Webseite des National Center for Biotechnology Information (NCBI)] | zugriff=2014-02-28}}</ref> |

|||

<ref name="trba">{{Internetquelle | url=http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/TRBA/TRBA-466.html | titel=TRBA (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) 466: Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen | werk=[http://www.baua.de Webseite der [[BAuA|Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)]]] | seiten= 42 | datum= 2012-04-25 | zugriff=2014-01-07}}</ref> |

|||

</references> |

|||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

{{Commonscat|Bordetella bronchiseptica}} |

{{Commonscat|Bordetella bronchiseptica}} |

||

* {{Internetquelle | url= http://www.felinebb.info/DE/index.asp | titel= Feline Bordetellose – Die Bordetella bronchiseptica Infektion der Katze | werk= [http://www.vetstream.com/ Vetstream clinical reference] | zugriff= 2014-03-02}} |

|||

[[Kategorie:Proteobacteria]] |

[[Kategorie:Proteobacteria]] |

||

[[Kategorie:Proteobakterien]] |

[[Kategorie:Proteobakterien]] |

||

[[Kategorie:Bakterium mit sequenziertem Genom]] |

[[Kategorie:Bakterium mit sequenziertem Genom]] |

||

{{Schreibwettbewerb}} |

|||

Version vom 31. März 2014, 17:05 Uhr

| Bordetella bronchiseptica | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bordetella bronchiseptica | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Bordetella bronchiseptica | ||||||||||||

| (Ferry 1912) Moreno-Lopez 1952 |

Bordetella bronchiseptica ist ein Bakterium aus der Gattung Bordetella, dem als Erreger verschiedener Tierkrankheiten große veterinärmedizinische Bedeutung zukommt. Es handelt sich um kleine, gramnegative Stäbchen, die sich nur schwer von den verwandten Arten Bordetella pertussis und Bordetella parapertussis (die Krankheitserreger des Keuchhustens) unterscheiden lassen. Die Zellen wachsen strikt aerob, benötigen also Sauerstoff für ihre Vermehrung. Bei der Kultivierung auf Nährmedien wird manchmal eine Veränderung des Aussehens der Kolonien beobachtet, die mit einer Veränderung des virulenten Verhaltens von Bordetella bronchiseptica einhergeht.

Bei der Entdeckung von Bordetella bronchiseptica wurde fälschlicherweise angenommen, sie sei der Krankheitserreger der Staupe beim Hund. Erst später wurde erkannt, dass durch sie bei mehreren Säugetieren (z. B. Hund, Katze und Schwein) eine bakterielle Infektionskrankheit des Atemtraktes hervorgerufen wird. An diesen Erkrankungen sind oft auch noch andere Bakterien oder Viren beteiligt. Von einer Übertragung auf den Menschen ist in Einzelfällen berichtet worden, dies betrifft jedoch vor allem Patienten mit einem geschwächten Immunsystem. Zur Vorbeugung ist bei Haus- und Nutztieren eine Impfung möglich.

Bordetella bronchiseptica wurde 1911 von Newell S. Ferry entdeckt und zunächst als Bacillus bronchicanis bezeichnet. Das Bakterium wurde auch als Bacillus bronchisepticus benannt und ist noch unter weiteren Synonymen bekannt. Das Genom des Bakterienstammes Bordetella bronchiseptica RB50 wurde 2003 vollständig sequenziert.

Merkmale

Erscheinungsbild

Die Zellen von Bordetella bronchiseptica sind kurze bis kokkoide Stäbchen. Sie sind gramnegativ. Die Art ist im Gegensatz zu Bordetella pertussis motil,[1] sie kann sich mit Hilfe von peritrich angeordneten Geißeln selbständig bewegen.[2] Endosporen als Überdauerungsformen werden nicht gebildet.[3] Die Zellen tragen Pili (Fimbrien) auf ihrer Oberfläche[2] und sind von einer Kapsel umgeben. Sie erscheinen wie andere Vertreter der Gattung Bordetella im lichtmikroskopischen Bild einzeln, in Paaren oder in Gruppen gelagert und lassen sich nur schwer von Haemophilus-Arten unterscheiden.[4]

Auf festen Nährböden wachsen die Zellen zu sehr kleinen, transparenten Kolonien heran, deren Durchmesser 0,5–1,0 mm beträgt.[5] Im Vergleich zu Bordetella parapertussis sind die Kolonien noch kleiner. Auf Blutagar findet eine Hämolyse statt, dies gilt auch für die verwandten Arten B. pertussis und B. parapertussis.[4] Eine Pigmentbildung auf anderen Nährmedien tritt nicht auf.[6] Die Kolonien unterliegen der vierphasigen S-R-Modulation, wobei die Veränderung von der S- zur R-Form spontan erfolgen kann.[7] Die Abkürzungen S und R stehen für das Aussehen der Kolonien, von englisch smooth, „glatt“ und englisch rough, „rau“ (siehe Griffiths Experiment).

- Phase I → Die Kolonien wachsen in der S-Form, die Zellen bilden eine Kapsel aus, sind hämolysierend und virulent.

- Phase II → Übergangsform

- Phase III → Übergangsform, die Zellen bilden keine Kapsel aus.

- Phase IV → Die Kolonien bilden die R-Form aus, die Zellen sind nicht von einer Kapsel umgeben, sie sind nicht virulent.

Wachstum und Stoffwechsel

Der Stoffwechsel von Bordetella bronchiseptica beruht auf der Atmung, die Art ist strikt aerob, benötigt also Sauerstoff zum Wachsen.[3] Der Katalase-Test[8] und der Oxidase-Test verlaufen positiv.[6] Weiterhin ist der Stoffwechsel als chemoorganotroph und heterotroph zu kennzeichnen, B. bronchiseptica benutzt organische Verbindungen als Energiequelle und ebenso zum Aufbau zelleigener Stoffe. Dabei ist sie asaccharolytisch, d. h. sie kann keine Zucker (z. B. Glucose) verwerten, stattdessen gehören Aminosäuren zu den Substraten, die abgebaut werden.[3] Dies muss bei der Wahl des passenden Nährmediums zur Kultivierung berücksichtigt werden, wobei B. bronchiseptica nicht so anspruchsvoll ist wie B. pertussis.[5]

Die optimale Temperatur für das Wachstum liegt bei 35–37 °C.[9] Wachstum erfolgt in einem Temperaturbereich von 15–37 °C. Bei Temperaturen darunter (10 °C) bzw. darüber (44 °C) ist das Wachstum variabel, das bedeutet, einige der untersuchten Bakterienstämme sind noch in der Lage, sich zu vermehren. Bei 15 °C dauert es etwa 10 Tage, bis Kolonien erkennbar sind,[6] bei 35 °C wird üblicherweise 1–2 Tage inkubiert.[5] B. bronchiseptica kann geringe Mengen Natriumchlorid (Kochsalz) im Nährmedium tolerieren. Wachstum ist bei einem Gehalt von 6 % Natriumchlorid möglich, erst bei einem Gehalt von 7,5 % NaCl oder mehr erfolgt kein Wachstum mehr. Sie ist nicht halophil, da sie sich auch in Abwesenheit von Natriumchlorid vermehren kann. Auch in der Anwesenheit von Gallensalzen erfolgt Wachstum, ein Gehalt von 10 % wird toleriert, und sogar bei einem Gehalt von 40 % Gallensalzen im Nährmedium erfolgt noch das Wachstum bei einigen der untersuchten Stämme.[6]

Biochemische Merkmale, wie beispielsweise die vorhandenen Enzyme und die daraus resultierenden Stoffwechseleigenschaften können in einer Bunten Reihe zur Identifizierung von B. bronchiseptica verwendet werden. Neben dem positiven Katalase- und Oxidase-Test können folgende Merkmale herangezogen werden: Sie verhält sich positiv im Test auf Nitratreduktion, sie kann folglich Nitrat zu Nitrit reduzieren. Der Urease-Test fällt bei vielen Stämmen positiv aus, sie besitzen somit das Enzym Urease und sind in der Lage Harnstoff abzubauen. Allerdings gibt es mehrere Urease-negative Stämme, so dass das Testergebnis für die Art als variabel angegeben wird. Gelatine, Casein oder Stärke können nicht durch Hydrolyse abgebaut werden. Ebenso wenig ist sie zur Äskulinhydrolyse fähig. Sie verfügt über das Enzym Arginindihydrolase (ADH) und kann daher die Aminosäure Arginin abbauen, auch Tyrosin kann hydrolysiert werden.[6] Außerdem kann sie die Aminosäuren L-Glutaminsäure und L-Prolin abbauen.[10]

Weitere organische Verbindungen, die als Energiequelle und zum Aufbau zelleigener Stoffe verwertet werden können, sind Citrat, Pyruvat, Succinat, Acetat, Adipat und Itaconat.[10] Schwefelwasserstoff (H2S) wird nicht gebildet. Der Voges-Proskauer-Test auf Acetoin-Bildung und der Indol-Test[3] verlaufen negativ. Da keine Kohlenhydrate abgebaut werden, erfolgt auch keine Säurebildung, somit ist die Methylrot-Probe ebenfalls negativ.[6] Die Abgrenzung zu B. parapertussis und B. pertussis ist schwierig, da die drei Arten in vielen stoffwechselphysiologischen und biochemischen Merkmalen Gemeinsamkeiten zeigen, sie können allerdings anhand einiger Merkmale unterschieden werden (vergleiche Übersicht).

Serologische Merkmale

Bordetella bronchiseptica besitzt auf ihrer Zellwand aufgelagerte Lipopolysaccharide (LPS). Sie sind Bestandteil der äußeren Membran und typisch für gramnegative Bakterien. Die LPS bestehen aus fettähnlichen Bestandteilen, verbunden mit Oligosacchariden (Zuckerbestandteilen), die als Antigen wirken und serologisch für den Nachweis verwendet werden können, da sie sich von den LPS der verwandten Arten unterscheiden.[4] Weiterhin sind auch Proteine ein Bestandteil der äußeren Membran, sie werden häufig als OMP abgekürzt, nach der englischen Bezeichnung outer membrane proteins. Sie wirken ebenfalls als Antigen und bewirken eine Agglutination, wenn sie mit den passenden Antikörpern zusammentreffen.[11]

Die bereits beschriebene S-R-Modulation hat auch Auswirkungen auf das serologische Verhalten, da manche als Antigen wirkende Strukturen bei der R-Form nicht mehr vorhanden sind.[4] Auch die Virulenzfaktoren werden von der R-Form nicht mehr ausgebildet, daher ist sie nicht mehr virulent.[7] Ein ähnlicher Effekt kann durch die Veränderung der Umweltbedingungen hervorgerufen werden, so überwiegt beim Wachstum bei niedrigen Temperaturen eine Form mit veränderten Antigenen, die ebenfalls nicht mehr virulent ist. Sowohl die S-R-Modulation als auch die Antigen-Modulation sind reversibel und werden durch einen Genlocus gesteuert. Die virulenten Stämme werden auch als Bvg+ bezeichnet, die avirulenten als Bvg–.[4]

Genetik

Das Genom des Bakterienstammes Bordetella bronchiseptica RB50 (auch unter der Bezeichnung ATCC BAA-588 geführt) wurde bereits 2003 vollständig sequenziert.[12] Dabei handelt es sich um einen Stamm, der als tierpathogener Erreger von einem Kaninchen isoliert wurde. Das Genom weist eine Größe von 5339 Kilobasenpaaren (kb) auf,[9] was in etwa 115 % der Genomgröße von Escherichia coli entspricht. Es liegt als zirkuläres Bakterienchromosom vor. Es sind 4994 Proteine annotiert.[13] Der Vergleich mit der Genomgröße von B. parapertussis (4774 kb) und B. pertussis (4086 kb) zeigt, dass das Genom von B. bronchiseptica größer ausfällt. Dies wird damit erklärt, dass sich die anderen beiden Arten aus einer früheren Form von B. bronchiseptica entwickelt haben und ihre Beschränkung auf einen Wirt (den Menschen) dazu geführt hat, dass nicht mehr „benötigte“ Gene verloren gegangen sind.[12]