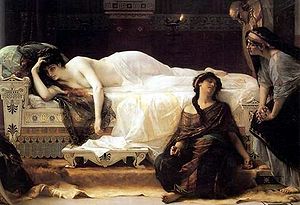

Phaidra

Phaidra (altgr. „die Strahlende“) , in deutscher Schreibweise Phädra, ist in der griechischen Mythologie die Gattin des Theseus. Ihre Eltern sind Minos und Pasiphaë, ihre Schwester ist Ariadne. Sie ist die Enkelin des Sonnengottes Helios.

Der Mythos

Phaidra wird von Aphrodite verzaubert, wodurch sie sich in ihren Stiefsohn Hippolytos verliebt. Dieser weist ihre Liebe zurück. Phaidra begeht daraufhin Selbstmord, hinterlässt vorher jedoch auf einem Täfelchen die falsche Beschuldigung, Hippolytos habe ihr nachgestellt.

Als Theseus zurückkehrt und Phaidra tot vorfindet, verflucht er Hippolytos, worauf dieser mit seinem Wagen flieht. Auf Bitten Theseus' sendet Poseidon ein Meeresungeheuer, das die Pferde am Wagen des Hippolytos scheu macht. Hippolytos stürzt vom Wagen, verfängt sich in den Zügeln und wird zu Tode geschleift.

Verwandte Mythen

Parallelen finden sich in anderen europäischen Mythen. Auffällig ist auch die thematische Verwandtschaft zur biblischen Geschichte von Josef und der Frau des Potiphar. Eine weitere Parallele in der Dichtung des Orients ist die indische Kunala-Erzählung.

Literarische Verarbeitung

Der Stoff wurde häufig literarisch bearbeitet:

- Euripides' Tragödie Hippolytos 428 v. Chr. ist dessen zweite dramatische Bearbeitung des Stoffs. Seine erste ist nicht erhalten.

- Die erste bekannte lateinische Fassung des Stoffes ist die von Ovid.

- Seneca knüpft in seiner Tragödie Phaedra an Euripides an.

- Senecas Werk war die Grundlage für eine Reihe von Nachdichtungen im 16. und 17. Jahrhundert, zum Beispiel von O. Zara (1558), R. Garnier (1573) und von J. Pradon (1677)

- Literarisch bedeutend ist die Phèdre von Jean Racine (1677), ins Deutsche übertragen von Friedrich Schiller (1805). Interpretation bei: Jean Firges: Jean Racine. Phèdre. Die Dämonie der Liebe Exemplarische Reihe Literatur und Philosophie, Band 23. Sonnenberg, Annweiler 2008 ISBN 978-3-933264-50-3 (u.a. mit einem "Stammbaum" der involvierten Götter- und Heldengestalten über ihre gegenseitigen Bezüge)

- 1909 hat Gabriele D'Annunzio eine Tragödie Fedra verfasst, auf der das Libretto zur gleichnamigen Oper Ildebrando Pizzettis basiert.

- Weiterhin existiert eine Bearbeitung von Sarah Kane.

Musik

Als Oper wurde der Phaidra-Stoff u. a. von Johann Simon Mayr und Ildebrando Pizzetti (nach einem Libretto von Gabriele D'Annunzio) und noch im Jahr 2007 von Hans Werner Henze vertont.

Der Stoff inspirierte ebenfalls Benjamin Britten, der in seiner letzten Schaffensphase eine Kantate zur Phaidra-Thematik verfasste, die er der Sopranistin Janet Baker zueignete. Sie sang sie in der Uraufführung beim Aldeburgh-Festival 1976.

Weblinks

- Vorlage:IMDb Titel

- Phaedra, Trauerspiel von Jean Racine, übertragen von Friedrich Schiller (Projekt Gutenberg)