Gasreserve

Eine Gasreserve ist die staatlich kontrollierte Bevorratung von Erdgas in Gasspeichern.

Ziel des Anlegens einer Gasreserve ist, wie auch bei der strategischen Ölreserve, die Unabhängigkeit der nationalen Energieversorgung von kurzfristigen Lieferengpässen im Fall von wirtschaftlichen oder politischen Krisen. Gasreserven sind in vielen europäischen Ländern gesetzlich festgelegt.

Deutschland

In Deutschland gibt es derzeit eine durch die Gasversorger freiwillig angelegte Gasreserve, um tages- und jahreszeitliche Verbrauchsspitzen auszugleichen. Dabei wird importiertes Gas in zumeist unterirdischen Speichern zwischengelagert. Die Einführung einer staatlichen Reserve ist Teil einer andauernden politischen Diskussion.

Gesetzlicher Rahmen

Die Bundesrepublik Deutschland besitzt selber keine eigenen Speicherstätten, um Gas für den Fall einer Notsituation vorzuhalten.[1] Stattdessen unterhalten mehrere Gasversorger Gasspeicher, um Lastspitzen in der Nachfrage nach Erdgas auszugleichen und schwankende Preise wirtschaftlich auszunutzen. Hauptgrund für diese Art der Reserve ist, dass die inländische Erdgasproduktion nicht kurzfristig aufgestockt werden kann und auch die Importmengen für Erdgas oft schon langfristig im Voraus vertraglich festgelegt werden.[2] Einen gesetzlichen Rahmen für die Versorgungssicherheit bietet die EU-Verordnung über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung (2017/1938) [1]. Diese verpflichtet in Art. 6 (1) bestimmte Erdgasunternehmen dazu, Maßnahmen zur Sicherstellung der Gasversorgung "geschützter Kunden des Mitgliedstaats" in ausgewählten Situationen zu ergreifen. Dazu zählen extreme Temperaturen in sieben aufeinanderfolgenden Tagen, eine außergewöhnlich hohe Gasnachfrage über einen Zeitraum von 30 Tagen und der Ausfall der Gasinfrastruktur. Im letzten Fall muss die Gasversorgung über 30 Tage durch den Versorger gewährleistet werden. Berichten zufolge sind die Erdgasunternehmen allerdings nicht dazu verpflichtet physische Gasvorräte anzulegen, sondern können die Versorgungssicherheit alleine durch die Vorlage von Importverträgen nachweisen.[3]

Die EU-Verordnung wurde u.a. über den Paragraph 36a des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) [2] in deutsches Recht übernommen. Im Energiesicherungsgesetz von 1975 wird u.a. die Bundesnetzagentur explizit dafür befugt, den Einsatz von unterirdischen Gasspeichern und sonstigen Gasversorgungsanlagen mit überregionaler Bedeutung zu regeln (§ 4 (3) Nr. 3) [3]. Die Gassicherungsverordnung (GasSV) [4] ermöglicht darüber hinaus behördlichen Stellen im Falle einer Versorgungskrise Verfügungen an Erdgasunternehmen und -verbrauchern zu erlassen, welche die Produktion, Verteilung, Ausfuhr und den Verbrauch von Gas regeln. Zudem verpflichtet § 2 der GasSV alle Erdgasunternehmen monatlich Bericht an die Bundesnetzagentur u.a. über die Einfuhr, Herstellung und Speicherung von Gas zu erstatten.[4] Die EU-Verordnung 2017/1938 wird u.a. im Präventionsplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland [5] aus dem Juni 2019 eingehend diskutiert.

Speicherkapazitäten

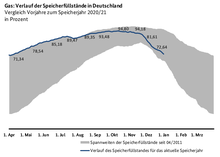

Derzeit sind an 47 Standorten in Deutschland Untergrundspeicher in Betrieb, fünf weitere Kavernenspeicher sind (Stand 31.12.2020) in Planung.[2] Damit kann in Deutschland im Jahr 2021 eine theoretische Gasreserve von maximal 228,3 Milliarden Kilowattstunden in Arbeitsgasvolumina vorgehalten werden. Dies entspricht der größten absoluten Gasreserve Europas gefolgt von Italien mit ca. 197 kWh und den Niederlanden mit 144 kWh.[6] Bei Arbeitsgas handelt es sich um Gas, welches tatsächlich aus dem Speicher entnommen werden kann, ohne dass der erforderliche Mindestdruck unterschritten wird.[7] Für das Jahr 2019 entsprach diese maximale Arbeitsgasmenge 23,9 Milliarden Kubikmetern Erdgas. Seit 2009 hat sich die Speicherkapazität kontinuierlich von ca. 20 Milliarden bis zum Maximalwert von 24,3 Milliarden Kubikmetern Erdgas in 2018 erhöht und ist seitdem konstant geblieben.[8] Die aktuellen Speicherstände können tagesaktuell auf der Webseite der "Gas Infrastructure Europe"-Vereinigung eingesehen werden.[6] Der größte natürliche Erdgasspeicher Westeuropas befindet sich in Rehden und verfügt über eine maximale Arbeitsgaskapazität von ca. 4 Milliarden Kubikmetern.[9]

Teilt man die maximale Gasreserve durch den jährlichen Erdgasverbrauch von 955,9 Milliarden kWh (jeweils 2020), so könnte etwas weniger als ein Viertel des deutschen Erdgasbedarfs durch die Speicher gedeckt werden. Allerdings werden fast 70% des Gesamtjahresverbrauchs (ca. 650 Mrd. m³) in den sechs Wintermonaten (Oktober bis März) verbraucht. Die Reserve hätte bspw. nur für den November- und Dezemberverbrauch von 2020 ausgereicht.[10] Etwa 50% des deutschen Wohnungsbestandes oder 18 Millionen Haushalte werden mit Gas beheizt.[11]

Politische Diskussion

Die deutschen Gasspeicher sind in erster Linie als Zwischenspeicher und nicht als strategische Reserve geplant.[11] Verschiedene Ereignisse haben mehrmals eine Debatte um die Einführung einer staatlich kontrollierten, strategischen Gasreserve ausgelöst. So führte beispielsweise der russisch-ukrainische Gasstreit zu der Befürchtung, dass auch deutsche Lieferungen verzögert werden könnten[12] und auch nach der Ukraine-Krise wurde gefordert, sich gegen Blockaden Russlands, dem derzeit größten Gaslieferanten, abzusichern.[13] Im Herbst 2008 wurden erstmals gesetzliche Rahmenbedingungen zur Einrichtung einer nationalen Gasreserve diskutiert.[14] Dabei wurden basierend auf Schätzungen des Außenhandelsverband für Mineralöl und Energie (AFME) Mehrkosten von ca. 40 Euro im Jahr pro Durchschnittshaushalt für eine Verdopplung der Speicherkapazität auf 40 Mrd. m³ überschlagen. Im Jahr 2015 kam es nach einem Asset-Tausch zwischen der der BASF und Gazprom[15] zu Bedenken über die Kontrolle der Gasspeicher durch ausländische, insbesondere russische Unternehmen.[3] Durch das Tauschgeschäft betreibt nun die astora GmbH, eine Tochter der Gazprom Germania GmbH, u.a. den größten deutschen Erdgasspeicher in Rehden und kontrolliert damit nach eigenen Angaben ca. 20 % der in Deutschland vorhandenen Speicherkapazitäten.[16] Die Bundesnetzagentur stellte in ihrem jährlichen Monitoringbericht Energie mehrmals (auch zuletzt für 2020) eine starke Konzentration bei den Betreibern von Untertageerdgasspeichern fest. Die drei größten Betreiber kontrollierten Ende 2019 ca. 67 % der gesamten Speicherkapazität.[5] Auch im Jahr 2018 wurden, nachdem eine Kältewelle die nationalen Speicherstände sehr schnell gesenkt hatte, wieder Forderungen nach einer höheren staatlichen Gasreserve geäußert.[17]

Als alternative zu statischen Gasspeichern wird oft auch eine breitere Diversifikation der Importquellen diskutiert. Aktuell wird ein Großteil des Erdgases von nur wenigen großen Erdgasunternehmen bspw. aus Russland (68 %) und Norwegen (18 %) über Pipelines geliefert.[5] Gleichzeitig geht die Gasförderung innerhalb Deutschlands immer weiter zurück.[2] Unter diesen Gesichtspunkten wird auch der Infrastrukturausbau für den Erdgasimport, bspw. durch Flüssigerdgasterminals zur Einfuhr von verflüssigtem Erdgas (LNG) erwogen und teilweise, wie mit dem German LNG Terminal, auch bereits umgesetzt.[18]

- Siehe auch: Gasversorgung der Bundesrepublik Deutschland

Österreich

In Österreich gibt es gegenwärtig (Mitte 2018) neun Gasspeicher[19][20] mit ca. 8 Milliarden Kubikmetern, die sich im Marchfeld Niederösterreichs, bei Steyr in Oberösterreich sowie in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich befinden und – mit Ausnahme des Gasspeichers in Haidach – durch die Trans-Austria-Gasleitung (TAG) und deren Seitenäste verbunden sind. Haidach (Speicherkapazität ca. 2,64 Mrd. m³) ist nur an das deutsche Erdgasnetz angebunden. Zu günstigen Zeiten werden Importe und national gefördertes Gas in diese ausgeförderten Erdgaslagerstätten rückgeführt. Der Jahresbedarf in Österreich liegt bei 8,3 Mrd. m³[21] (wobei 2008 etwa 40 % von der Gazprom aus Russland kommen, deren Konflikt mit der Ukraine wiederholt Gaskrisen auch in Europa auslöst). Österreich hat somit die Möglichkeit, ca. den gesamten Jahresvorrat an Gas einzuspeichern und ist damit Spitzenreiter der EU, was die Bevorratung im Bezug zum Verbrauch betrifft.[22][23]

Nach Aussagen der E-Control reichen die direkt an das österreichische Gasnetz angeschlossenen Gasreserven für etwa 70 % des gesamten Jahresbedarfs (Haushalte und Industrie).[24]

Die Erdgaslagerstätten, auch die der Gasreserven Österreichs, sind Staatseigentum, die Nutzungsrechte werden den Betreibern der Gasspeicher gegen Speicherzins übertragen, und mit der Auflage, diese bestmöglich und nachhaltig zu nutzen und zu verwerten.

Zahlen

Erdgasversorgung (alle Zahlen in Milliarden Kubikmetern)

| Staat | Jahresverbrauch[25] | Gasreserve[26] | Reservequote |

|---|---|---|---|

| USA | 778,6 | 110,6 | 14,2 % |

| Russland | 437,9 | 93,5 | 21,4 % |

| Ukraine | 31,9 | ||

| Deutschland | 88,7[27] | 23,9[8] | 26,9 % (Stand 2019) |

| Italien | 64,5 | 16,7 | 25,9 % |

| Kanada | 99,9 | 16,4 | 16,4 % |

| Frankreich | 11,9 | ||

| Österreich | 8 | 4 | 50 % |

| Großbritannien | 81,4 | 3,7 | 4,5 % |

Einzelnachweise

- ↑ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.): Präventionsplan Gasfür die Bundesrepublik Deutschland. Juni 2019, S. 46 (bmwi.de [PDF]): „Es gibt keine strategischen Speicher oder Reserven. Somit stehen deutsche Speicher-anlagen auch ausländischen Kunden zur Verfügung. (S.11)“

- ↑ a b c DVV Media Group GmbH: Untertage Gasspeicherung in Deutschland; Underground Gas Storage in Germany (= EEK- Erdöl Erdgas Kohle). DVV Media Group GmbH, DE November 2020, S. 20–25, doi:10.19225/201101 (niedersachsen.de [PDF; abgerufen am 5. Februar 2021]).

- ↑ a b Daniel Wetzel: Sicherheit in Krisen: Nationale Gasreserve für Deutschland gefordert. In: DIE WELT. 13. März 2014 (welt.de [abgerufen am 6. Februar 2021]).

- ↑ Bundesnetzagentur - Krisenmanagement und Krisenvorsorge. Abgerufen am 6. Februar 2021.

- ↑ a b c d Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt (Hrsg.): Monitoringbericht 2020. Bonn 27. Januar 2021, II) Gasmarkt (bundesnetzagentur.de [PDF]).

- ↑ BDEW: Erdgasspeicherkapazitäten in Europa. Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ BDEW: Rund 227 Milliarden Kilowattstunden Gas… Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ a b BDEW: Entwicklung der Erdgasspeicherkapazitäten in Deutschland. Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ Henning Krumrey, Jürgen Salz, Harald Schumacher, Florian Willershausen: Energieversorgung: Strom auf dünnem Eis. Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ Energieverbrauch in Deutschland Daten für das 1. - 4. Quartal 2020. In: https://www.ag-energiebilanzen.de/. AG Energiebilanzen e.V., 14. Dezember 2020, S. 3.1, abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ a b Erdgasspeicher: Infos rund um die Gas-Reservoire | VERIVOX. Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ Erbsen für den Notfall. Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ Bayern will "nationale Erdgasreserve". Zeit online, 13. Juni 2014, abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ Die Welt: Debatte um Bevorratung von Erdgas, 20. September 2008

- ↑ BASF und Gazprom vollziehen Asset-Tausch. Abgerufen am 6. Februar 2021 (deutsch).

- ↑ astora: Unternehmen. Abgerufen am 6. Februar 2021.

- ↑ Gerald Traufetter, Alexander Jung, DER SPIEGEL: Grüne fordern nationale Erdgasreserve - Gasspeicher in Deutschland leeren sich. Abgerufen am 5. Februar 2021.

- ↑ Daniel Wetzel: Versorgungssicherheit: Erdgas soll deutsche Energiewende retten. In: DIE WELT. 19. Februar 2020 (welt.de [abgerufen am 6. Februar 2021]).

- ↑ Gasspeicher der RAG in Österreich (PDF) abgerufen am 9. August 2018.

- ↑ Erdgasspeicher der OMV, abgerufen am 9. August 2018.

- ↑ Statistikbroschüre der E-Control für 2017 (PDF) Website der E-Control, abgerufen am 9. August 2018.

- ↑ Russland dreht das Gas ab. In: Salzburger Nachrichten. 7. Januar 2009, Wirtschaft, S. 13.

- ↑ Österreich wartet auf die EU / Echte Alternativen zu Erdgas sind rar. In: Salzburger Nachrichten. 8. Januar 2009, Wirtschaft, S. 13/14.

- ↑ Erdgasspeicher in Österreich Website der E-Control, abgerufen am 9. August 2018.

- ↑ Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): BGR Energiestudie 2017. Dezember 2017, abgerufen am 31. Mai 2020.

- ↑ Sedlacek: Untertage-Gasspeicherung in Deutschland. 2009

- ↑ Statistical Review of World Energy2020 (69th edition). BP p.l.c., S. 36, abgerufen am 5. Februar 2021 (englisch).