Benutzer Diskussion:Andreas Werle

Erster Edit: 13. Mai 2005, 11:56.

Begrüßung

Mein Name ist Andreas Werle. Ich bin Arzt und lebe in der Nähe von Frankfurt am Main. Mitte Mai 2005 bin ich auf die Wiki-Webseite durch einen Zeitungsartikel im Linux-Magazin aufmerksam geworden.

Hier kann man mich per E-Mail erreichen.

Hier findet sich mein Meta-Account.

Hier ist meine englische Benutzerseite.

Hier sieht man meine Projekte und Diverses.

Hier ist meine Bewertungsseite.

Hier sieht man meinen Nachttisch.

Hier kann jeder sehen, was ich so verbrochen habe.

Hilfen

Zum Arbeiten:

- Wikipedia:Wartung

- Portal:Medizin Wikipedia:WikiProjekt Medizin Portal:Medizin/Artikelwerkstatt Liste der Syndrome

- Textbausteine Portal:Wikipedia nach Themen Wikipedia:Portale

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Neurologie http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psychiatrie http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Syndrom http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Krankheit http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Neurophysiologie http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Neuroanatomie http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Medizin

Archive

- Benutzer:Andreas Werle/Archiv Nr.1

- Benutzer:Andreas Werle/Archiv Nr.2

- Benutzer:Andreas Werle/Archiv Nr.3

- Benutzer:Andreas Werle/Archiv Nr.4

- Benutzer:Andreas Werle/Archiv Nr.5

Diskussion ab 25.06.2006

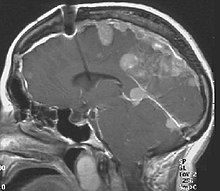

- Hast Du ein Bild von einem Akustikusneurinom?

Leider nur eines, und von einem sehr kleinen Tumor... eher unanschaulich. Für Morbus Recklinghausen Typ 2 hätte ich auch noch was anzubieten:

Gruss --MBq 18:46, 29. Jun 2006 (CEST)

Genial Danke, damit wird er in zwei Wochen lesenswert! Gruß -- Andreas Werle d·c·b 18:51, 29. Jun 2006 (CEST)

Motorcortex als KEA ?

Hallo Andreas, ich bin Augenblick noch etwas zaghaft, aber angesichts des eindeutigen Ergebnisses der Lesenswert-Wahl richte ich an Dich als Fachneurologe die Frage, ob Du den Motorcortex im aktuellen Zustand bei den Exzellenten sehen würdest. Ich selbst kann mir eigentlich nicht vorstellen, was man noch hinzufügen sollte, ohne den Rahmen eines enzyklopädischen Eintrags bei weitem zu sprengen...

Gruß, Gancho 02:09, 3. Jul 2006 (CEST)

Hallo Gancho!

Die einfache Antwort: Ich hab nichts dagegen das der Artikel grün wird. Meine Stimme hat er.

Die komplizierte Antwort: Man kann diesen Text verbessern, indem man die Pathologie diskutiert. Bei gestörten Funktionen und im Verlauf der Reaktionen des Organismus auf Störungen sieht man, wie komplex ein funktionelles System ist. Bei den motorischen Leistungen gibt es zum Beispiel eine klassische Einteilung nach Jackson in Plus- und Minussymptome nach Läsionen des ersten Motoneurons.

- Plussymptome sind: vermehrter muskulärer Widerstand bei passiver Bewegung, gesteigerte Muskeleigenreflexe und Auslösbarkeit pathologischer Reflexe.

- Minussymptome sind: Kraftminderung, Beeinträchtigung selektiver Bewegungen, Beeinträchtigung der Fähigkeit zu schnell alternierenden Bewegungen (Diadochokinese) und die Beeinträchtigung der Fähigkeit die Kraft rasch zu entwickeln und längere Zeit konstant zu halten (motor impersistence).

Bei der Spastik fängt der Jammer schon an: es gibt ein halbes Dutzend Theorien zur Entstehung der Spastik, von denen keine wirklich schlüssig ist.

- Dann gibt es komplizierte Vorgänge bei der Reorganisation des Gehirns nach einer Läsion.

- Dann wäre die Frage der Entwicklung des motorischen Cortex: was determiniert die cortikale funktionelle Architektur? (radiale und tangentiale Dispersion)

- Dann der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Willkürmotorik, usw.

Will sagen: wenn Du am motorischen System weiter arbeiten willst, dann wird’s jetzt kompliziert. Wenn Du allgemein am Cortex weiter arbeiten willst, dann laß das Teil so wie es ist und nimmt dir andere Areale vor.

Ich würde nicht soviel Energie in einen einzelnen Text stecken, sondern auf diesem Niveau eher in die Breite arbeiten. Ein Grundlagenartikel muß gar nicht so ausführlich sein. Er muß vor allem gut konzipiert sein, damit andere daran weiter arbeiten können, wenn Du keine Lust mehr hast. Das wäre dann ein vom Inhalt unabhängiges Qualitätskriterium: Ein informativer Wiki ist dann exzellent, wenn man ihn verbessern kann, ohne ihn weit reichend umstrukturieren zu müssen.

Gruß -- Andreas Werle d·c·b 13:58, 3. Jul 2006 (CEST)

Hallo Andreas, Danke für die aufschlussreiche Auskunft: ich werde der Übersicht halber Jacksons Klassifikation mit reinnehmen und den Artikel dann zur Wahl stellen. Ansonsten sehe ich das ähnlich wie Du, wir sollten nicht den Anspruch haben, ein Lehrbuch zu schreiben, sondern das Wichtige erörtern und dann auf die Literatur verweisen. Gruß, Gancho 17:51, 3. Jul 2006 (CEST)

Hallo Andreas, kannst du mal Dein kritisches neurologisches Auge drauf werfen. Meine Kenntnisse sind da etwas dünn (Physikum vor fast fünfzig Jahren) und meine Literatur ist auch spärlich. Danke! --Hermann Thomas 21:39, 3. Jul 2006 (CEST)

Ja, das gibts. Membranpotential und so, eigentlich ganz simpel. Ein Gleichstrom führt nicht zu einer Erregung eines Nerven. (das bewirkt nur eine schnelle Änderung des Membranpotentials). Aber ein Gleichstrom ändert die Erregbarkeit eines Nerven, er verschiebt das Ruhemembranpotential und das "kritische Potential", das aber nur im Bereich der Kathode. Das Ruhemembranpotential ist bei bei etwa -70 mV. Das kritische Potential ist der Bereich, wo ohne weitere Reizung die Depolarisation automatisch abläuft (etwa bei -55 mV). Wenn man einen Gleichstrom anlegt, dann verschiebt man das Ruhemembranpotential. Logisch. An der Anode wird hyperpolarisiert und an der Kathode depolarisiert. Dadurch wird der Abstand zum kritischen Potential verändert: er vergrößter sich an der Anode: das Ruhemembranpotential wird großer, geht gegen -100 mV und darüberhinaus und das kritische Potential bleibt gleich (der Nerv ist nicht erregbar = keine Zuckung) und er verringert sich (zunächst) an der Kathode: das Ruhemembranpotential wird kleiner und das "kritische Potential verringert sich nur wenig, geht gegen - 40 mV (der Nerv ist leichter erregbar = Zuckung). Aber: wenn man durch einen stärkeren Strom den Nerv weiter an der Kathode depolarisiert, dann verschiebt man das kritisch Potential weiter nach oben, gegen unendlich und der Nerv ist wieder nicht erregbar = keine Zuckung (kathodischer Block). Dieser kleine Stubb beschreibt nur einen Teil der Pflügerschen Zuckungsregel, den mit muskelnaher Anode. Da gilt: schwacher Strom an = Zuckung, mittlerer Strom an = Zuckung, starker Strom an = keine Zuckung (Anode blockiert durch sehr starke Hyperpolarisation). schwacher Strom aus = keine Zuckung, mittler Strom aus = Zuckung, starker Strom aus = Zuckung. (durch den Spannungsabfall kommt es zur Depolarisation, glaub ich). Bei muskelnaher Kathode gilt: schwacher Strom an = Zuckung, mittlerer Strom an = Zuckung, starker Strom an = Zuckung (es kommt immer zur Depolarisation). schwacher Strom aus = keine Zuckung, mittler Strom aus = Zuckung, starker Strom aus = keine Zuckung (kathodischer Block). Eine Literaturangabe hab ich leider nicht, steht aber so in meinem alten Physiologie-Lehrbuch von Wolf D. Keidel von 1979. Alles Klar? Gruß -- Andreas Werle d·c·b 22:51, 3. Jul 2006 (CEST)

Guten Morgen, Andreas. Hätte ich mich darauf nur nicht eingelassen! Jürgen schrieb mir jetzt:

- Ich bin wegen Pflügergesetz immer noch etwas ratlos: mein guhgel findet unter dem genauen Begriff "Pflügergesetz" keinen Treffer, dann finde ich in einer unsicheren Quelle dies zum "Pflügerschen Gesetz" und dies zu einem "PFLÜGER-ARNDTschen Gesetz" (letzteres scheint mir jetzt in Pflügersches Zuckungsgesetz zu stehen). Ich würde deshalb den Redirect vielleicht noch mal überdenken, eher den Ursprungsartikel löschen oder 'ne BKL draus machen, wenn du (oder Andreas) es für richtig hälst. Ich verstehe davon herzlich wenig... Herzlichen Gruß, Jürgen JHeuser 07:09, 4. Jul 2006 (CEST)

„Mir ist von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum“ - ich verliere den Überblick. Siehst Du ein vernünftiges Weiterkommen? Mir ist vor allem wichtig, dass das Zuckungsgesetz einigermaßen omatauglich dargestellt wird. Pflügergesetz einfach löschen?--Hermann Thomas 09:44, 4. Jul 2006 (CEST)

Also nochmal ganz einfach. Pflüger ist ein Pionier der experimentellen Neurophysiologie. Die ersten elektrischen Versuche an Nerven hat meines Wissens Helmholtz 1850 gemacht. Pflüger hat ein Experiment beschrieben, das man in der klinischen Neurologie heute so ähnlich jeden Tag macht. Mit Hilfe einer Reizelektrode (einfach so wie man zwei Drähte von der Batterie an das Lämpchen hält, so kann man auch zwei Drähte von der Batterie an einen Nerven halten) gibt man einen Strom auf ein Nerv-Muskel-Präparat (Froschschenkel). Dann guckt man einfach, wann es zuckt, also wann sich der Muskel kontrahiert. Wenn man jetzt hingeht und nimmt eine Batterie und ein Lämpchen (also einen Verbraucher, der auch ein Widerstand ist) und schließt den Stromkreis so, das der Strom dabei durch den Nerven läuft (weil der ja elektrisch leitfähig ist), dann kriegt man keine Muskelzuckung, wenn die Anode auf der Seite liegt, wo der Nerv zu dem Muskel geht (klar?): das ist die Situation: muskelnahe Anode, schwacher Strom angeschaltet = keine Zuckung. Das heißt der Nerv hat kein Aktionspotential generiert, als ich die Spannung angelegt habe. Jetzt macht man folgendes: statt der Lampe und der Batterie nimmt man einen Gleichstromtransformator (Eisenbahntrafo) und gibt ganz wenig Strom und dreht die Reizelektrode um (jetzt liegt die Kathode am Muskel), schaltet ein, dann kriegt man auch mit wenig Strom eine Kontraktion: also bei muskelnaher Kathode macht auch ein kleiner Gleichstrom eine Zuckung, der Nerv generiert ein AP. Wieso das? (Pause wg. Fußball..) Gruß -- Andreas Werle d·c·b 21:36, 4. Jul 2006 (CEST)

Halbzeitpause: So jetzt macht man in der Neurologie folgendes: man bringt eine Reizelektrode auf den Nerv und guckt, ob sich der dazugehörige Muskel kontrahiert. Damit das ganz genau geht bringt man am Muskel eine Ableiteelektrode über Muskelbauch und Muskelansatz an, dann mißt man bei der Kontraktion des Muskels das Muskelsummenpotential. Damit man sicher ist, alle Muskelfasern erregt zu haben, wählt man einen kurzen und ausreichend starken Strompuls mit muskelnaher Kathode. Mein Messgerät zeichnet den Strompuls und das Muskelsummenpotential auf. Wenn ich beide markiere kriegt ich eine Zeit: das ist die Dauer von Reizung bis Reaktion. Jetzt verschiebe ich die Reizelektrode entlang des Nerven nach proximal (zum Rückenmark zu oder einfach den Arm hoch, wenn es um den N. ulnaris geht). Dann mach ich wieder eine Messung, jetzt dauert es länger von Reiz bis Reaktion. Das Meßgerät zeichnet beide Kurven nebeneinander und merkt sich die Zeiten. Dann messe ich mit einem Maßband den Abstand meiner Verschiebung der Reizelektrode in cm und geb das in mein Gerät ein: und schwupp hab ich eine Geschwindigkeit: die motorische Nervenleitgeschwindigkeit. Genial. Wenn jetzt ein Mensch eine Krankheit hat, wie einen Diabetes und kriegt vom Diabetes eine diabetische Neuropathie, dann hat er eine verzögerte Nervenleitgeschwindigkeit und das kann ich so messen und zwar genau mit der Meßanordnung, die der Pflüger erstmals so ähnlich zusammen gebaut hat. (Jetzt klarer?) Gruß -- Andreas Werle d·c·b 22:05, 4. Jul 2006 (CEST)

wurde überarbeitet, du hattest damals eine ausführliche Kritik abgeliefert, danke, lg--^°^ 11:36, 4. Jul 2006 (CEST)

Lown

Jetzt isser aber doppelt in den WP:LA :) Könntest du einen von beiden rausnehmen, die Einordnung kannst du sicher besser vornehmen. Gruß (und bis übermorgen) --Popie 23:51, 4. Jul 2006 (CEST)