„Frauen in der Chirurgie“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Ref-Fehler behoben, doppelte Quelle zusammengeführt |

Itti (Diskussion | Beiträge) →Gegenwärtige Situation: Ersten Satz geändert, Persiflage gelöscht |

||

| Zeile 19: | Zeile 19: | ||

== Gegenwärtige Situation == |

== Gegenwärtige Situation == |

||

Frauen sind in der Chirurgie bislang nicht gleichberechtigt vertreten, obwohl rund 120 Jahre nach der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium mittlerweile mehr als zwei Drittel der Medizinstudierenden in Deutschland Frauen sind.<ref name="korrespondentin" /> Nachdem es Frauen in Deutschland bis zum Beginn des [[20. Jahrhundert]]s nicht erlaubt war, überhaupt zu studieren,<ref name="frauenstudium" /> finden sich inzwischen im Medizinstudium zwar überwiegend Frauen, doch sind von den aktuell etwa 40.000 Chirurgen nur gut 20 Prozent weiblichen Geschlechts.<ref name="darmstadt" /><ref name="aerzteblatt_wuensch" /><ref name="aerztekammer" /> Der Frauenanteil in Führungspositionen ist noch niedriger und betrug im August 2021 lediglich zehn Prozent.<ref name="bdc" /> Gut zehn Jahre zuvor waren laut [[Gunda Leschber]] nur „1,3 Prozent der Chefarztstellen in der Chirurgie in Deutschland mit Frauen besetzt“.<ref name="leschber" /> Im Jahr 2018 war beispielsweise auf dem 135. Jahreskongress der [[Deutsche Gesellschaft für Chirurgie|Deutschen Gesellschaft für Chirurgie]] (DGCH) im Tagungsprogramm lediglich ein unter fünf Prozent liegender Anteil von Frauen unter den 1445 genannten [[Vorsitzender|Vorsitzenden]] und [[Referat (Vortrag)|Referenten]] verzeichnet.<ref name="klimpel" /> |

|||

Die ohnehin schwierigen Arbeitsbedingungen [[Persiflage|persiflierte]] der Berliner Chirurg [[Bartholomäus Böhm]]<ref name="boehm" /> in einer [[Glosse]], die er 2013 unter dem Titel ''Der, die, das Chirurg'' in der ''[[Chirurgische Allgemeine|Chirurgischen Allgemeine]]'' veröffentlichte, zu deren [[Wissenschaftlicher Beirat|wissenschaftlichem Beirat]] unter vielen anderen [[Rüdiger Döhler]] und Gunda Leschber gehörte: |

|||

{{Zitat |

|||

|Text=Wir benötigen ein Wesen, das durch Familie oder Freunde nicht gebunden ist. Es darf nicht schwanger werden, keine Elternzeit nehmen, keine Kinder aufziehen, sich nicht um kranke Familienmitglieder kümmern, muss immer belastbar und verfügbar sein und wenig Urlaub benötigen. Eigentlich wäre ein asoziales Element wünschenswert, das jederzeit mit vollem Engagement verfügbar ist. ‚Das Chirurg‘ könnte tagsüber am Patienten tätig sein und operieren und sich außerhalb der Kernarbeitszeit um Fortbildung oder [[Diagnosebezogene Fallgruppen|DRG-Kodierung]] kümmern. Für Forschung und Lehre wäre sicherlich auch noch ein Zeitfenster zu finden. |

|||

|Autor=Bartholomäus Böhm |

|||

|Quelle=Der, die, das Chirurg. |

|||

|ref=<ref name="boehm_2" />}} |

|||

Zu dieser Glosse sah sich Böhm eigenen Angaben zufolge durch eine Stellenausschreibung in der ''[[Medical Tribune]]'' angeregt, in der es hieß, „Geschlechtslose Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt“.<ref name="boehm_2" /> Sich auf Böhms Zitat beziehend wies [[Gabriele Fischer (Professorin)|Gabriele Fischer]], als Professorin für [[Soziologie]] an der [[Hochschule für angewandte Wissenschaften München|Hochschule München]] mit den Themen [[Gender]], [[Migration]] und [[Diversität (Soziologie)|Diversity]] befasst,<ref name="fischer" /> im zweiten Kapitel ihres Buchs ''Anerkennung – Macht – Hierarchie'' im Jahr 2015 darauf hin,<ref name="fischer_2" /> dass sich Böhm, wenn auch dem „Wesen“ kein Geschlecht zuordnend, gewiss nicht zufällig mit den meisten von ihm genannten außer-beruflichen Aktivitäten auf „weiblich codierte Bereiche“ bezog. Fischer sah damit das „Verhältnis von Arbeit und Leben“ angesprochen, das „ausgelöst durch die Zunahme von Frauen in der Chirurgie“ ins Blickfeld rücke, weil sie „vermehrt als Nachwuchskräfte rekrutiert werden sollen“.<ref name="fischer_3" /> Sie erwähnte „deutliche Veränderungen hinsichtlich der Geschlechterzusammensetzung“ in der Medizin, erinnerte andererseits aber an den 26. [[Deutscher Ärztetag|Deutschen Ärztetag]] im Jahr 1898 in [[Wiesbaden]], auf dem die ausschließlich männlichen Ärzte offen aussprachen, dass sie „in der Zulassung von Ärztinnen weder einen Nutzen für die Medizin noch für die Patient_innen“ sähen und „sowohl einen Schaden für die Frauen selbst als auch eine Minderung des eigenen ärztlichen Ansehens fürchteten“. Die Ärzte hätten „also ihr [[Prestige]] allein durch die Mitarbeit von Frauen“ gefährdet gesehen.<ref name="fischer_4" /> Inzwischen seien die Arbeitsbedingungen in der Chirurgie in einer Weise verändert, dass „die Themen Nachwuchsmangel und Nachwuchsförderung in der berufsinternen Debatte virulent geworden“ seien.<ref name="fischer_5" /> |

|||

== Gründe für den Gender-Gap == |

== Gründe für den Gender-Gap == |

||

Version vom 12. Mai 2024, 14:00 Uhr

Seit der Antike sind Frauen in der Chirurgie tätig. Schon im 4. Jahrhundert entwickelte Aspasia innovative chirurgische Techniken und Cleopatra Metrodora führte kosmetische Operationen durch. Im Mittelalter wurde Frauen das Medizinstudium zumeist verwehrt, jedoch gab es Studienmöglichkeiten wie für die Frauen von Salerno. Als Frauen im 19. Jahrhundert der Zugang zum Gymnasium ermöglicht wurde, begannen auch die ersten Frauen erneut Medizin zu studieren. Inzwischen stellen Frauen in Deutschland mehr als 50 Prozent der Studierenden der Medizinstudiengänge, sind jedoch im chirurgischen Bereich nur zu 20 Prozent tätig und stellen 10 Prozent der Führungskräfte.

Geschichte

Weibliche Ärzte gab es bereits in der Antike[1][2][3] und im Mittelalter.[4][5][6] Schon in der Antike waren Frauen auch chirurgisch tätig. Hervorzuheben ist Aspasia, eine Medizinerin des ca. 4. Jahrhunderts n. Chr., deren innovative chirurgische Techniken ausführlich von Aetius von Amida dargestellt wurden, und der ihre Operationsmethodik von (schwangerschaftsbedingten) Hämorrhoiden übernahm. Er sah sie als Genie im Bereich der Medizin an. Ebenfalls herauszustellen ist Cleopatra Metrodora, eine griechische Chirurgin, die im 2. oder 7. Jahrhundert n. Chr. praktizierte. Als Chirurgin führte sie unter anderem kosmetische Operationen durch, wie ästhetische Brust- und Gesichtsrekonstruktionen, oder auch die Wiederherstellung des Hymens.[1] Die chirurgische Betätigung war im Mittelalter ein Lehrberuf, den Frauen und Männer ohne akademisches Studium ausüben konnten. Chirurginnen versorgten Wunden, führten Operationen durch, behandelten Hautkrankheiten und entbanden mit Hebammen Schwangere per Kaiserschnitt.[7] Im Jahr 1321 erhielt Francisca de Romana, die der Schule der Frauen von Salerno entstammte, ihre Approbation als Chirurgin vom Herzog Karl von Kalabrien.[8] Im Königreich Neapel wurde vom Beginn des 14. Jahrhunderts siebzehn weiteren Frauen nach einem Examen vor dem Hofchirurgen Lizenzen zur Berufsausübung als Chirurginnen verliehen.[9]

Frauen, die sich im 18. und 19. Jahrhundert der Chirurgie verschrieben,[10] waren Dorothea Erxleben (1715–1762), Elizabeth Blackwell (1821–1910), Marie Zakrzewska (1829–1902), Franziska Tiburtius (1843–1927) oder James Barry (vermutlich 1795–1865), von dem angenommen wird, dass er transgender war. Ab 1863 war die amerikanische Ärztin Mary Edwards Walker offiziell als Militärchirurgin tätig.[11] Volker Klimpel zeichnete 2021 in seinem medizinhistorischen Buch den Werdegang von Chirurginnen von der Antike bis zur Neuzeit nach und widmete ein gesondertes Kapitel den Chirurginnen in Führungspositionen.[12]

Vorreiter des Frauenstudiums waren seit 1830 die privaten Women’s Colleges in den USA mit der Ermöglichung eines Studiums auch für Frauen.[13] Die Schweiz ermöglichte ab 1840 Gasthörerinnen den Zugang zu Vorlesungen. In Russland konnten Frauen ab den 1850er Jahren Vorlesungen besuchen, in den 1860er und 1870er Jahren wurden Frauen in Zürich, Bern, Genf, Lausanne und Neuenburg zu Studium und Examen zugelassen. Schließlich in Basel ab 1890.[14] In Deutschland wurde es Frauen 1893 ermöglicht, Gymnasialkurse zu besuchen und durch einen Bundesratsbeschluss aus dem Jahr 1899 erhielten Frauen Zugang zu den deutschen Universitäten. Erst ab dem 20. April 1899 wurden Frauen zum Studium der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie zugelassen.[15]

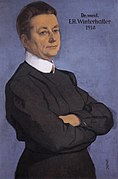

Während Alla Iljinitschna Ljowuschkina (1927–2020) zu Lebzeiten als älteste praktizierende Chirurgin der Welt angesehen wurde,[16] gilt Elisabeth Winterhalter (1856–1952) als erste Chirurgin Deutschlands.[17] Sie nahm 1895 in Frankfurt als erste Ärztin eine Laparotomie (Bauchschnitt) vor – wenn auch im Status einer Kurpfuscherin, da Frauen zu dieser Zeit in Deutschland noch keine Approbation erhielten.[18] Erst im Alter von 47 Jahren wurde sie in Deutschland approbiert.[19] Winterhalter machte sich für Frauenbildung stark, indem sie sich ab 1898 an der Gründung einer Ortsgruppe des Vereins Frauenbildung – Frauenstudium beteiligte und kurz danach den zweiten Vorsitz des Gesamtvereins übernahm. Aus zeitlichen Gründen zog sie sich später aus der Frauenbewegung wieder zurück, bevor sie im Jahr 1911 die Berufsarbeit aufgab.[18]

Gegenwärtige Situation

Frauen sind in der Chirurgie bislang nicht gleichberechtigt vertreten, obwohl rund 120 Jahre nach der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium mittlerweile mehr als zwei Drittel der Medizinstudierenden in Deutschland Frauen sind.[20] Nachdem es Frauen in Deutschland bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht erlaubt war, überhaupt zu studieren,[21] finden sich inzwischen im Medizinstudium zwar überwiegend Frauen, doch sind von den aktuell etwa 40.000 Chirurgen nur gut 20 Prozent weiblichen Geschlechts.[22][23][24] Der Frauenanteil in Führungspositionen ist noch niedriger und betrug im August 2021 lediglich zehn Prozent.[25] Gut zehn Jahre zuvor waren laut Gunda Leschber nur „1,3 Prozent der Chefarztstellen in der Chirurgie in Deutschland mit Frauen besetzt“.[26] Im Jahr 2018 war beispielsweise auf dem 135. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) im Tagungsprogramm lediglich ein unter fünf Prozent liegender Anteil von Frauen unter den 1445 genannten Vorsitzenden und Referenten verzeichnet.[12]

Gründe für den Gender-Gap

Für die fehlende Genderparität in der Chirurgie werden zahlreiche Gründe diskutiert, die sich auf individueller und struktureller Ebene finden und teils in den Bereich der strukturellen Diskriminierung hineinreichen.

In ihrer explorativen Studie zum Genderwandel in der Medizin konstatierte Bettina Franzke – Professorin für Interkulturelle Kompetenzen und Diversity Management an der HSPV NRW in Köln – zusammen mit Vivian Jäger bereits im Jahr 2014, dass Medizinstudentinnen „durchaus großes Interesse an der Chirurgie“ hätten, sich aber bei der Wahl ihrer fachärztlichen Weiterbildung „meistens für eine andere Fachrichtung“ entscheiden.[27] Frauen würden „die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hoch gewichten“ und die Rahmen- und Arbeitsbedingungen als damit unvereinbar einschätzen, so dass sie nicht nur, aber auch die Chirurgie als Tätigkeitsfeld ausschlössen.

Frauen in der Chirurgie stehen in ihrem beruflichen Alltag vor speziellen Schwierigkeiten, die über die allfälligen Anforderungen, die dieses Fach bereithält, hinausgehen.[23] Weil die Chirurgie gemeinhin als „Männerdomäne“ gelte, würden Chirurginnen nicht selten „belächelt“ und hätten „chauvinistische Sprüche“ oder scheinbar „gut gemeintes Mitleid“ hinzunehmen. Auch Mobbing sei „keine Seltenheit“.[23] Werdende Mütter stünden nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft meist vor einem sofortigen Beschäftigungsverbot, obwohl das nicht nötig sei. Geeignete Maßnahmen, um Schwangere im Beruf zu halten und einem Karriereknick[28] vorzubeugen, würden selten umgesetzt.[23] Deshalb wurde vom Jungen Forum, einem Ausschuss der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), unter juristischer Beratung ein 25-seitiges Positionspapier „Operieren in der Schwangerschaft“ (OPidS) vorgelegt.[29][30]

Nicht ohne Folgen für die mangelnde Präsenz von Frauen in der Chirurgie bleiben auch Vorfälle, die sich gemeinhin hinter verschlossenen Türen abspielen, wenngleich sie gelegentlich mediale Aufmerksamkeit erfahren. So wurde beispielsweise im Mai 2020 bei Panorama 3, einem politischen Fernsehmagazin im NDR Fernsehen, unter dem Titel Der gescheiterte Rauswurf ausführlich über Machenschaften gegen Doreen Richardt – Oberärztin und Fachärztin für Herzchirurgie – berichtet,[31] die 2016 dafür plädierte, niemals für die Karriere auf Kinder zu verzichten.[32] Im Oktober 2020 wurde der Mutter von fünf Kindern[33] der Ehrenpreis „Mutige Löwin“ des Deutschen Ärztinnenbunds verliehen.[34] Der versuchte und letztlich gescheiterte Rauswurf von Richardt sei laut Panorama 3 „nur die Spitze eines Eisbergs“.[31]

Über solche Vorgänge hinaus habe die Lücke in der Führungsebene der Chirurgie, wie sie unter anderem von der Herzchirurgin Gürsoy beschrieben wurden.[35]

Im Jahr 2001 wurde Doris Henne-Bruns Direktorin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Ulm. Sie war „die bis dahin erste weibliche Lehrstuhlinhaberin des Faches in Deutschland.“[36] Acht Jahre später schrieb sie in ihrem Artikel Frauen in der Chirurgie über die hohe „Verlustrate von Ärzten am Übergang vom Studium zur klinischen Tätigkeit“:[37]

„Zahlreiche Studien belegen, dass neben der Arbeitsbelastung, der unregelmäßigen Arbeitszeit, den Problemen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor allem die Kommunikationsstile der Chirurgen, die starre Hierarchie und der ‚old boys club‘ wesentliche Gründe sind, sich nicht für eine chirurgische Weiterbildung zu entscheiden. Hinzu kommen fehlende langfristige Karrierechancen, da nach wie vor die Dominanz der männlichen Entscheidungsträger in Auswahl- und Berufungsgremien zu einer Benachteiligung weiblicher Kandidaten führt.“

Im Klinikalltag werden Chirurginnen teils „für eine Krankenschwester gehalten“, weil auch viele Patienten Frauen nicht zutrauen würden, chirurgisch zu arbeiten.[20]

Im Jahr 2021 veröffentlichte Volker Klimpel ein medizinhistorisches Buch über Chirurginnen, weil es „zweifellos“ auch „in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts noch eine ‚Frauenfrage‘“ gebe.[12] Zwar seien Chirurginnen „unaufhaltsam auf dem Vormarsch“, doch sei ihre Entwicklung „auf dem Tableau der Geschichte der Chirurgie“ nach wie vor „ein weißer Fleck“. Er erwähnt unter vielen anderen die Chirurgin Miriam Rusznak, die unter dem Pseudonym Klara Ostmüller ihr „Aufsehen erregendes Buch“ Aeskulap’s zerbrochener Stab vorlegte, in dem sie ihren Weg zur Chirurgin darlegte, der so abschreckend gewesen sei, dass sie „ihr Heil in Auslandseinsätzen suchte“ und sich der Organisation Ärzte ohne Grenzen anschloss.[12]

Für das Jahr 2022 legte der 1924 gegründete Deutsche Ärztinnenbund unter dem Titel Medical Women on Top mit dem Update 2022 eine Dokumentation vor, der zwei Dokumentationen aus den Jahren 2016 und 2019 vorausgingen.[38] Die Zahl weiblicher Führungskräfte habe sich „von 2019 zu 2022 nicht verändert“, der prozentuale Anteil an Oberärztinnen habe sich von 31 im Jahr 2016 auf 37 Prozent in 2022 erhöht. Während es 2019 zwischenzeitlich „keine einzige Dekanin als Entscheidungsträgerin in diesem wichtigen Amt der Fakultät (Besetzung von Berufungskommissionen, Berufungen in Führungspositionen, usw.)“ gab, fanden sich 2022 immerhin sieben – in Hamburg, Dresden, Bochum, Augsburg, Bielefeld, Marburg und Magdeburg. „So verantworten durchschnittlich 87 % Männer in deutschen Universitätsklinken, was gelehrt, geforscht und wie behandelt wird“, heißt es in der Dokumentation.[38] Damit sei laut Zeit Online die Chirurgie in ihren Führungspositionen „so männlich wie kein anderes klinisches Fach, das untersucht wurde“.[36] Überdies sei jeder fünfte Chirurg in Deutschland über 60 Jahre alt – „in dieser Altersklasse sind es vor allem Männer“ – und gehe in absehbarer Zeit in Rente. Insofern könne es sich die Chirurgie angesichts des drohenden Fachkräftemangels „schlicht nicht leisten, auf Frauen zu verzichten“.[36]

Hinzu kamen Phänomene, wie sie von der Herzchirurgin Dilek Gürsoy im Ärzteblatt unter dem Titel Für Frauen ist die gläserne Decke real beschrieb. Dem Aufstieg in Führungspositionen stünden laut Gürsoy Hürden im Weg, die für Männer vergleichsweise leicht zu nehmen, für Frauen mit gleicher Qualifikation aber nahezu unüberwindlich seien.[35] Auch diese, bereits 1978 erstmals erwähnte feministische Metapher von der gläsernen Decke habe die Gründung des Vereins Die Chirurginnen[39] befördert, der für Genderparität sorgen will.

Sich unter anderem auf eine Studie der Universität Göttingen über genderbasierte Diskriminierung in Krankenhäusern beziehend berichtete das Fernsehmagazin Report Mainz im März 2024 über Mobbing, Diskriminierung und systematische Benachteiligung von Ärztinnen an deutschen Kliniken. Recherchen zufolge seien trotz eines Benachteiligungsverbots insbesondere Chirurginnen im Fall einer Schwangerschaft betroffen, die sich aufgrund ihrer Erfahrungen gegebenenfalls aus dem Klinikbetrieb zurückziehen, obwohl sie dort „dringend gebraucht werden“.[40]

Postoperative Ergebnisse im Geschlechtervergleich

Seit einigen Jahren werden Studien vorgelegt, die sich der Frage widmen, ob sich in Abhängigkeit vom Geschlecht der operierenden Chirurgen Unterschiede im postoperativen Outcome (Behandlungsergebnis) finden. Im Fokus medialer Aufmerksamkeit stehen insbesondere zwei Studien, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurden. Eine Studie mit einer Kohorte von gut einer Million Patienten stammt aus Kanada,[41] eine weitere wurde von schwedischen Wissenschaftlern vorgelegt.[42] Beide Forschergruppen waren gemischtgeschlechtlich zusammengesetzt, beide Studien wurden im selben Heft der Zeitschrift JAMA Surgery publiziert.

Die als Beobachtungsstudie angelegte Kohortenstudie aus Kanada suchte nach einem irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der Chirurgen und langfristigen postoperativen Ergebnissen. Untersucht wurden Patienten, die sich zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2019 in Ontario einer aus einer Auswahl von 25 gängigen Notfalloperationen unterziehen mussten. Untersucht wurde das postoperative Ergebnis 90 Tage und ein Jahr nach dem Eingriff. Zusammenfassend ließen die Ergebnisse nach Aussage der Forschergruppe darauf schließen, dass Patienten, die von einer Chirurgin operiert wurden, ein im Vergleich mit männlichen Operateuren geringeres Risiko hatten, eine schwerwiegende medizinische Komplikation zu erleiden, erneut ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben. Dieser Zusammenhang sei in nahezu allen Untergruppen festgestellt worden, die nach Merkmalen des Operationsverfahrens und nach Patienten-, Chirurgen-, Anästhesisten- und Krankenhausmerkmalen definiert waren.[41]

Die Forschergruppe in Schweden beschränkte sich auf Gallenblasenentfernungen und untersuchte in ihrer Kohortenstudie mit gleicher Fragestellung die postoperativen Ergebnisse bei gut hunderttausend Patienten, die in einem 2005 eingerichteten Register mit Informationen über Patientenmerkmale, operationsbezogene Parameter sowie Daten über intra- und postoperative Komplikationen erfasst waren. Die Grundgesamtheit der Studie setzte sich aus allen registrierten Patienten zusammen, denen in Schweden zwischen dem 1. Januar 2006 und dem 31. Dezember 2019 die Gallenblase entfernt wurde. Die Nachbeobachtungszeit betrug 30 Tage, die Auswertung fand im September 2022 statt und wurde im März 2023 aktualisiert. Auch im Datenpool dieser Studie fanden sich deutliche Unterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht der Operateure. Beispielsweise operierten weibliche Chirurgen langsamer als ihre männlichen Kollegen und häufiger laparoskopisch, also minimalinvasiv. Jenseits der Akutversorgung kam es seltener zu chirurgischen Komplikationen und die Patienten hatten kürzere Krankenhausaufenthalte. Bei insgesamt signifikant mehr Gesamtkomplikationen männlicher Operateure fand sich kein Unterschied in der 30-Tage-Mortalität.[42]

Auch wenn sich diese Unterschiede im Jahr 2022 in Japan nicht finden ließen,[43][44] worüber unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen berichtet wurde,[45] lösten die Ergebnisse der 2023 vorgelegten Studien aus Kanada und Schweden einige mediale Berichterstattung aus – beispielsweise im August 2023 in MDR Wissen[46] und der Neuen Westfälischen,[47] im September im Ärzteblatt[48] und im Belgischen Rundfunk[49] und im November 2023 in der auflagenstarken Apotheken Umschau.[50]

Weil die Gründe für die beobachteten Unterschiede noch weitgehend unbekannt sind, erscheint weitere Forschung geboten.[46] Mit den Gründen befasste sich die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt unter dem Titel Warum Frauen die besseren Ärzte sind in ihrem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung.[51] Dabei bezog sie sich auf eine frühere Veröffentlichung in der Zeitschrift JAMA Surgery, die, fußend auf der Untersuchung von 1,3 Millionen Operationen zu dem Ergebnis kam, dass insbesondere eine Frau ein um 15 Prozent höheres Operationsrisiko hätte, wenn sie „von einem Chirurgen statt einer Chirurgin operiert“ werde. Berndt hebt unter anderem auf kommunikative Unterschiede zwischen den Geschlechtern ab, denn wenn mehr mit den Patienten gesprochen würde, werde auch mehr für die Operation Wichtiges in Erfahrung gebracht. Es sei „diese weibliche Art zu arbeiten, die zu besseren Ergebnissen“ führe und das „auch dann, wenn Männer so arbeiten“.[51] Dass „Frauen bessere Resultate abliefern als ihre männlichen Kollegen“ führt Isabelle Van Herzeele, Leiterin der Abteilung für Thorax- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Gent, auch darauf zurück, dass sich Frauen „mehr Zeit am OP-Tisch“ nehmen und „mehr Wert auf Sicherheit“ legen.[49] Laut dem schwedischen Forscherteam halten sich Chirurginnen stärker an Leitlinien, pflegen eine mehr auf die Patienten ausgerichtete Kommunikation und bemühen sich mehr um eine gute Zusammenarbeit mit dem Operationsteam.[42]

Literatur

- Volker Klimpel: Chirurginnen. Reinhard Kaden Verlag, Heidelberg 2021, ISBN 978-3-942825-87-0.

Weblinks

- Steffi Cassel auf Spiegel Panorama (2015): Frauen in der Chirurgie. Eroberung einer Männerdomäne (43 Minuten)

Einzelnachweise

- ↑ a b Tsoucalas Gregory, Sgantzos Markos: Aspasia and Cleopatra Metrodora. Two Majestic Female Physician–Surgeons in the Early Byzantine Era. In: Journal of Universal Surgery. Band 4, Nr. 3, 2016, S. 55 ff

- ↑ www.brooklynmuseum.org.

- ↑ Paul Diepgen: Frau und Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters. Stuttgart 1963, S. 16–17.

- ↑ Gundolf Keil: Die Frau als Ärztin und Patientin in der medizinischen Fachprosa des deutschen Mittelalters. In: Harry Kühnel, Franz Hundsnurscher (Hrsg.): Frau und spätmittelalterlicher Alltag. Internationaler Kongreß Krems an der Donau 2.–5. Oktober 1984 (= Sitzungsberichte der philologisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Band 47). Wien 1986 (= Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs. Band 9), S. 157–211.

- ↑ Vgl. Kate Campbell Hurd-Mead: A History of Women in Medicine from the Earliest Times to the Beginning of the Nineteenth Century. Haddam Press, Haddam 1938.

- ↑ Vgl. auch John F. Benton: Trotula, Women’s Problems, and the Professionalization of Medicine in the Middle Ages. In: Bulletin of the History of Medicine. Band 59, Nr. 1, (Frühjahr) 1985, S. 30–53. Online.

- ↑ Britta-Juliane Kruse: „Die Arznei ist Goldes wert“. Mittelalterliche Frauenrezepte. De Gruyter, Berlin / New York 1999, ISBN 978-3-11-014703-2, S. 106.

- ↑ Der Text bei De Renzi, Storia. documentats S. CXIII, documento 262. De Renzi hat auch Formulare für Approbationsurkunden für männliche Absolventen der Medizinschule von Salerno aus der Zeit Friedrichs II. (S. LXXVIII) und Karls I. von Anjou (S. CXXI).

- ↑ Britta-Juliane Kruse: „Die Arznei ist Goldes wert“. Mittelalterliche Frauenrezepte. De Gruyter, Berlin / New York 1999, ISBN 978-3-11-014703-2, S. 103.

- ↑ Weibliche Vorbilder in der Chirurgie. In: famsurg.de. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, abgerufen am 30. September 2023.

- ↑ www.womenshistory.org.

- ↑ a b c d Volker Klimpel: Chirurginnen. Reinhard Kaden Verlag, Heidelberg 2021, ISBN 978-3-942825-87-0, S. 37 (kaden-verlag.de [PDF; 812 kB; abgerufen am 13. Oktober 2023] Leseprobe).

- ↑ Frauenstudium: Der lange Kampf um Gleichberechtigung. In: studis-online.de. www.studis-online.de, abgerufen am 11. Mai 2024.

- ↑ Anfänge des Frauenstudiums. In: unibas.ch. unigeschichte.unibas.ch, abgerufen am 11. Mai 2024.

- ↑ Kim Voelkel: Frauen in der Medizin - Doctolib. In: doctolib.de. Doctolib Pro - Deutschland, 2023, abgerufen am 11. Mai 2024.

- ↑ Gernot Kramper: Alla ist 90, operiert jeden Tag und denkt nicht ans Aufhören. In: stern.de. 29. April 2018, abgerufen am 8. Februar 2024.

- ↑ Ärztinnen im Kaiserreich: Elisabeth Hermine Winterhalter. In: charite.de. Abgerufen am 8. Februar 2024.

- ↑ a b Bianca Walther: Die Ärztin, der die Frauenbewegung vertraute: Dr. med. Elisabeth Winterhalter (1856–1952). In: biancawalther.de. Abgerufen am 8. Februar 2024.

- ↑ Barbara Schmidt: Hofheims Ehrenbürgerin Elisabeth Winterhalter setzte sich gegen viele Widerstände durch. In: fnp.de. 4. November 2018, abgerufen am 8. Februar 2024.

- ↑ a b Eva Tempelmann: Frauen in der Medizin. Chirurginnen sichtbar machen. In: Deine Korrespondentin. 1. Dezember 2021, ZDB-ID 2906205-6 (deine-korrespondentin.de [abgerufen am 14. Oktober 2023]).

- ↑ siehe Frauenstudium in Deutschland

- ↑ Ricarda Peine, Tanja Baumgarten: Frauen in der Chirurgie: Es geht um Qualifikation, nicht um Geschlecht. In: klinikum-darmstadt.de. 23. Juni 2022, abgerufen am 21. August 2023.

- ↑ a b c d Lisa Wünsch: Keine Männerdomäne. Frauen in der Chirurgie. In: Deutsches Ärzteblatt. Nr. 1, 24. März 2017, S. 25–27 (aerzteblatt.de [PDF; 168 kB; abgerufen am 20. August 2023]).

- ↑ Ärztestatistik zum 31. Dezember 2021. (PDF; 1,2 MB) In: Bundesärztekammer. 2021, abgerufen am 11. September 2023.

- ↑ Silke Mertmann, Katja Schlosser, Hanna Bedürftig, Julia Gump, Susanna Ostendorf: Die Chirurginnen. Gemeinsam einfach besser. In: www.bdc.de. Berufsverband der Deutschen Chirurgie (BDC), 25. August 2021, abgerufen am 12. August 2023.

- ↑ Franziska Knöppke: Gunda Leschber: Begeisterung für die Thoraxchirurgie. In: Deutsches Ärzteblatt. Band 107, Nr. 25, 2010 (aerzteblatt.de [abgerufen am 14. Oktober 2023]).

- ↑ Bettina Franzke, Vivian Jäger: Karriereaspirationen von Medizinstudentinnen. Wie attraktiv sind die „harten“ Fachrichtungen? Eine explorative Studie zum Genderwandel in der Medizin. In: Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Nr. 34, 2014, S. 31–41 (professor-franzke.de [PDF; 104 kB; abgerufen am 4. Februar 2024]).

- ↑ Karriereknick durch Schwangerschaft: Junge Ärztinnen unter Druck. In: opids.de. Abgerufen am 8. September 2023.

- ↑ Maya Niethard, Stefanie Donner: Positionspapier „Operieren in der Schwangerschaft“. (PDF; 1,11 MB) In: opids.de. Abgerufen am 8. September 2023.

- ↑ Maya Niethard, Stefanie Donner: Tools. Positionspapier „Operieren in der Schwangerschaft“. In: opids.de. Abgerufen am 8. September 2023.

- ↑ a b Stefan Buchen: Der gescheiterte Rauswurf. In: Panorama 3. 19. Mai 2020, abgerufen am 21. August 2023.

- ↑ Gundel Köbke, Doreen Richardt: Niemals für die Karriere auf Kinder verzichten. Interview. In: Ärztin. Band 63, Nr. 1, April 2016, S. 14 (aerztinnenbund.de [PDF; 416 kB; abgerufen am 21. August 2023]).

- ↑ Eva Richter-Kuhlmann: Doreen Richardt: „Mutige Löwin“ des Ärztinnenbundes. In: Deutsches Ärzteblatt. Band 117, Nr. 50, 11. Dezember 2020, S. A 2483 (aerzteblatt.de [PDF; 217 kB; abgerufen am 21. August 2023]).

- ↑ Doreen Richardt – mutig gegen Mobbing. In: Stiftung Warentest. 20. April 2021, abgerufen am 21. August 2023.

- ↑ a b Stefanie Hanke: Dr. Dilek Gürsoy: „Für Frauen ist die gläserne Decke real“. In: aerzteblatt.de. 2. November 2020, abgerufen am 13. August 2023.

- ↑ a b c Tom Kattwinkel: "Ein Patient fragte: Kommt da jetzt noch ein richtiger Arzt?" Frauen in der Chirurgie. In: Zeit Online. 31. Oktober 2023 (zeit.de [abgerufen am 3. November 2023]).

- ↑ a b Doris Henne-Bruns: Frauen in der Chirurgie. Women in Surgery. In: Perioperative Medizin. Band 1, Nr. 2, 2009, ISSN 1875-2772, S. 97–100, doi:10.1016/j.periop.2009.01.003.

- ↑ a b Medical Women on Top. (PDF;184 kB) Dokumentation des Anteils von Frauen in Führungspositionen in klinischen Fächern der deutschen Universitätsmedizin. Deutscher Ärztinnenbund e.V., 2022, abgerufen am 3. November 2023.

- ↑ Gemeinsam einfach Besser. In: chirurginnen.com. Abgerufen am 7. Februar 2024.

- ↑ Claudia Kaffanke: Mütter und Schwangere im Arztberuf. Diskriminierung, Benachteiligung, Mobbing. In: Report Mainz. 5. März 2024, abgerufen am 5. März 2024.

- ↑ a b Christopher J. D. Wallis, Angela Jerath, Khatereh Aminoltejari et al: Surgeon Sex and Long-Term Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Common Surgeries. In: JAMA Surgery. Band 158, Nr. 11, 2023, S. 1185–1194, doi:10.1001/jamasurg.2023.3744 (englisch).

- ↑ a b c My Blohm, Gabriel Sandblom, Lars Enochsson, et al: Differences in Cholecystectomy Outcomes and Operating Time Between Male and Female Surgeons in Sweden. In: JAMA Surgery. Band 158, Nr. 11, 2023, S. 1168–1175, doi:10.1001/jamasurg.2023.3736 (englisch).

- ↑ Wer operiert besser – Frau oder Mann? Neue Studie findet keine Unterschiede. In: kaden-verlag.de. 1. März 2023, abgerufen am 10. März 2024.

- ↑ K. Okoshi, H. Endo, S. Nomura et al: Comparison of short term surgical outcomes of male and female gastrointestinal surgeons in Japan: retrospective cohort study. In: The BMJ. Band 378, e070568, 2022, ISSN 0959-8138 (englisch).

- ↑ Johanna Kuroczik: Frauen an den OP-Tisch! In: faz.net. 11. Oktober 2022, abgerufen am 10. März 2024.

- ↑ a b Weibliche Chirurgen operieren offenbar besser als männliche Kollegen. In: MDR Wissen. 30. August 2023, abgerufen am 10. März 2024.

- ↑ Talin Dilsizyan: Studien: Frauen sind die besseren Chirurgen. In: nw.de. 31. August 2023, abgerufen am 10. März 2024.

- ↑ Chirurginnen operieren langsamer, aber mit weniger Komplikationen. In: aerzteblatt.de. 8. September 2023, abgerufen am 10. März 2024.

- ↑ a b Chirurginnen liefern bessere Resultate als männliche Kollegen. In: Belgischer Rundfunk. 7. September 2023, abgerufen am 10. März 2024.

- ↑ Gute Nachrichten für alle, die von Chirurginnen operiert werden. In: Apotheken Umschau. 1. November 2023, ISSN 0402-7108, S. 6.

- ↑ a b Christina Berndt: Warum Frauen die besseren Ärzte sind. Kommentar. In: sueddeutsche.de. 4. März 2022, abgerufen am 10. März 2024.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „boehm“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „boehm_2“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „fischer“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „fischer_2“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „fischer_3“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „fischer_4“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.

Referenzfehler: Das in <references> definierte <ref>-Tag mit dem Namen „fischer_5“ wird im vorausgehenden Text nicht verwendet.