„Alexander von Humboldt“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Link auf Begriffsklärungsseite korrigiert; weitere Wikilinks aktualisiert; korrekte Anführungszeichen und Apostrophe; diverse formale Kleinigkeiten |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Begriffsklärungshinweis}} |

{{Begriffsklärungshinweis}} |

||

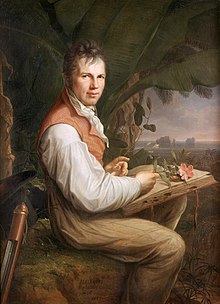

[[Datei:AvHumboldt.jpg|mini|Alexander von Humboldt |

[[Datei:AvHumboldt.jpg|mini|Alexander von Humboldt (Gemälde von [[Joseph Karl Stieler]], 1843) |

||

[[Datei:Alexander von Humboldt signature.svg|rechts|rahmenlos|Humboldts Unterschrift]]]] |

[[Datei:Alexander von Humboldt signature.svg|rechts|rahmenlos|Humboldts Unterschrift]]]] |

||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

Mehrjährige [[Forschungsreise]]n führten Alexander von Humboldt nach [[Lateinamerika]], in die [[Vereinigte Staaten|USA]] sowie nach [[Zentralasien]]. Wissenschaftliche [[Feldstudie]]n betrieb er unter anderem in den Bereichen [[Physik]], [[Geologie]], [[Mineralogie]], [[Botanik]], [[Vegetationsgeographie]], [[Zoologie]], [[Klimatologie]], [[Meereskunde|Ozeanographie]] und [[Astronomie]]. Weitere Forschungen betrafen die [[Wirtschaftsgeographie]], die [[Ethnologie]], die [[Demografie|Demographie]], die [[Physiologie]] und die [[Chemie]]. Alexander von Humboldt korrespondierte mit zahlreichen [[Experte]]n verschiedener Fachrichtungen und schuf so ein wissenschaftliches Netzwerk eigener Prägung. |

Mehrjährige [[Forschungsreise]]n führten Alexander von Humboldt nach [[Lateinamerika]], in die [[Vereinigte Staaten|USA]] sowie nach [[Zentralasien]]. Wissenschaftliche [[Feldstudie]]n betrieb er unter anderem in den Bereichen [[Physik]], [[Geologie]], [[Mineralogie]], [[Botanik]], [[Vegetationsgeographie]], [[Zoologie]], [[Klimatologie]], [[Meereskunde|Ozeanographie]] und [[Astronomie]]. Weitere Forschungen betrafen die [[Wirtschaftsgeographie]], die [[Ethnologie]], die [[Demografie|Demographie]], die [[Physiologie]] und die [[Chemie]]. Alexander von Humboldt korrespondierte mit zahlreichen [[Experte]]n verschiedener Fachrichtungen und schuf so ein wissenschaftliches Netzwerk eigener Prägung. |

||

In Deutschland erlangte Alexander von Humboldt vor allem mit seinen Werken ''[[Ansichten der Natur]]'' und ''[[Kosmos (Humboldt)|Kosmos]]'' außerordentliche Popularität. Schon zu Lebzeiten genoss er im In- und Ausland ein hohes Ansehen und wurde als „der größte Naturforscher [seiner] Zeit“ betrachtet.<ref>{{ANNO|okf|10|05|1857|3|Zur Tagesgeschichte}}</ref> Die [[ |

In Deutschland erlangte Alexander von Humboldt vor allem mit seinen Werken ''[[Ansichten der Natur]]'' und ''[[Kosmos (Humboldt)|Kosmos]]'' außerordentliche Popularität. Schon zu Lebzeiten genoss er im In- und Ausland ein hohes Ansehen und wurde als „der größte Naturforscher [seiner] Zeit“ betrachtet.<ref>{{ANNO|okf|10|05|1857|3|Zur Tagesgeschichte}}</ref> Die [[Preußische Akademie der Wissenschaften]] würdigte ihn als „die erste wissenschaftliche Größe seines Zeitalters“, dessen Weltruhm sogar den von [[Gottfried Wilhelm Leibniz]] überrage.<ref>''Monatsberichte der Königlichen Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin.'' Juli 1859, S. 546 ([https://books.google.de/books?id=CMgAAAAAYAAJ&pg=PA546#v=onepage&q&f=false Online-Vorschau]).</ref> Die [[Académie des sciences|Pariser Akademie der Wissenschaften]] verlieh ihm den Beinamen „Der neue [[Aristoteles]]“. |

||

Die Vielschichtigkeit von Humboldts Werk und [[Vita]] brachte es mit sich, dass sich nach seinem Tod zahlreiche gesellschaftliche und politische Strömungen für ihre jeweiligen Ziele auf ihn beriefen. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts – unter dem Eindruck einer umfassenden [[Globalisierung]] – wird sein Wirken als Pionier des [[Ökologie|ökologischen Denkens]] rezipiert, für den die Einsicht galt: „Alles ist Wechselwirkung“. |

Die Vielschichtigkeit von Humboldts Werk und [[Vita]] brachte es mit sich, dass sich nach seinem Tod zahlreiche gesellschaftliche und politische Strömungen für ihre jeweiligen Ziele auf ihn beriefen. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts – unter dem Eindruck einer umfassenden [[Globalisierung]] – wird sein Wirken als Pionier des [[Ökologie|ökologischen Denkens]] rezipiert, für den die Einsicht galt: „Alles ist Wechselwirkung“. |

||

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

=== Familiärer Hintergrund === |

=== Familiärer Hintergrund === |

||

[[Datei:Humboldt-Wappen JG.jpg|mini|Wappen der Familie [[Humboldt (Adelsgeschlecht)|Humboldt]]]] |

[[Datei:Humboldt-Wappen JG.jpg|mini|Wappen der Familie [[Humboldt (Adelsgeschlecht)|Humboldt]]]] |

||

[[Datei:Gedenktafel Jägerstr 22-23 (Mitte) Friedrich Wilhelm Alexander von Humboldt.JPG|mini|Gedenktafel am Standort des ehemaligen Geburtshauses<ref>Die Annahme dieses Hauses als Geburtshaus Alexander von Humboldts ist nicht gesichert; dazu: Sebastian Panwitz: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin29/panwitz.htm ''Das Humboldt-Mendelssohn-Haus Jägerstraße 22. Ein Quellenfund''.] In: ''Humboldt im Netz'' Band |

[[Datei:Gedenktafel Jägerstr 22-23 (Mitte) Friedrich Wilhelm Alexander von Humboldt.JPG|mini|Gedenktafel am Standort des ehemaligen Geburtshauses<ref>Die Annahme dieses Hauses als Geburtshaus Alexander von Humboldts ist nicht gesichert; dazu: Sebastian Panwitz: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin29/panwitz.htm ''Das Humboldt-Mendelssohn-Haus Jägerstraße 22. Ein Quellenfund''.] In: ''Humboldt im Netz.'' Band 15, Nummer 29 (2014).</ref> [[Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte#Jägerstraße|Jägerstraße]] 22 in Berlin-Mitte (heute: Akademie der Wissenschaften)]] |

||

[[Datei:Schmidt Wilhelm v Humboldt@Goethe-Museum Frankfurt a.M.20170819.jpg|mini|Alexander von Humboldt, porträtiert von Johann Heinrich Schmidt 1784]] |

[[Datei:Schmidt Wilhelm v Humboldt@Goethe-Museum Frankfurt a.M.20170819.jpg|mini|Alexander von Humboldt, porträtiert von Johann Heinrich Schmidt 1784]] |

||

Alexander [[Humboldt (Adelsgeschlecht)|von Humboldts]] aus [[Provinz Pommern|Pommern]] stammender Vater [[Alexander Georg von Humboldt|Alexander Georg]] war [[Preußen|preußischer]] Offizier und wurde wegen seiner Verdienste im [[Siebenjähriger Krieg|Siebenjährigen Krieg]] zum [[Kammerherr]]n der [[Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel|Prinzessin von Preußen]] ernannt.<ref>[http://www.heidermanns.net/gen-tab.php?TN=Uhland-Humboldt&VW= Stammtafel für Alexander Georg von Humboldt]</ref> Er heiratete 1766 die Witwe [[Marie-Elisabeth von Humboldt|Marie-Elisabeth von Holwede, geb. Colomb]], Tochter einer wohlhabenden Familie teils [[Hugenotten|hugenottischer]] Herkunft,<ref>[http://www.heidermanns.net/gen-tab.php?TN=Humboldt-Engels&VW=Humboldt-Heidermanns Stammtafel für Marie-Elisabeth von Humboldt]</ref> die aus ihrer ersten Ehe ein bedeutendes Vermögen erhalten hatte, unter anderem das [[Schloss Tegel]] und das Berliner Stadthaus. Aus der zweiten Ehe gingen zwei Söhne hervor, [[Wilhelm von Humboldt|Wilhelm]] und Alexander. |

Alexander [[Humboldt (Adelsgeschlecht)|von Humboldts]] aus [[Provinz Pommern|Pommern]] stammender Vater [[Alexander Georg von Humboldt|Alexander Georg]] war [[Preußen|preußischer]] Offizier und wurde wegen seiner Verdienste im [[Siebenjähriger Krieg|Siebenjährigen Krieg]] zum [[Kammerherr]]n der [[Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel|Prinzessin von Preußen]] ernannt.<ref>[http://www.heidermanns.net/gen-tab.php?TN=Uhland-Humboldt&VW= Stammtafel für Alexander Georg von Humboldt]</ref> Er heiratete 1766 die Witwe [[Marie-Elisabeth von Humboldt|Marie-Elisabeth von Holwede, geb. Colomb]], Tochter einer wohlhabenden Familie teils [[Hugenotten|hugenottischer]] Herkunft,<ref>[http://www.heidermanns.net/gen-tab.php?TN=Humboldt-Engels&VW=Humboldt-Heidermanns Stammtafel für Marie-Elisabeth von Humboldt]</ref> die aus ihrer ersten Ehe ein bedeutendes Vermögen erhalten hatte, unter anderem das [[Schloss Tegel]] und das Berliner Stadthaus. Aus der zweiten Ehe gingen zwei Söhne hervor, [[Wilhelm von Humboldt|Wilhelm]] und Alexander. |

||

Mitunter wird Alexander von Humboldt als „[[Freiherr]]“ (französisch oder englisch ''baron'') bezeichnet. Dies geschah schon zu Lebzeiten, und Humboldt hat dem nicht widersprochen, vielmehr verwendete er den Freiherrn-Titel selbst bei seltenen Gelegenheiten. Es konnte aber belegt werden, dass nach der [[Nobilitierung]] seines Großvaters als „von Humboldt“ erst die Nachkommen seines Bruders Wilhelm im Jahre 1875 den Freiherrntitel rechtmäßig zuerkannt bekamen.<ref>Website: [http://www.von-humboldt.de/der-freiherrntitel.html ''von Humboldt'']</ref> Meist unterschrieb Alexander von Humboldt sogar ohne den Namensbestandteil „von“.<ref>Kurt-R. Biermann: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin23/biermann.htm ''War Alexander von Humboldt ein „Freiherr“ (oder „Baron“)?''] In: ''Humboldt im Netz'' Band |

Mitunter wird Alexander von Humboldt als „[[Freiherr]]“ (französisch oder englisch ''baron'') bezeichnet. Dies geschah schon zu Lebzeiten, und Humboldt hat dem nicht widersprochen, vielmehr verwendete er den Freiherrn-Titel selbst bei seltenen Gelegenheiten. Es konnte aber belegt werden, dass nach der [[Nobilitierung]] seines Großvaters als „von Humboldt“ erst die Nachkommen seines Bruders Wilhelm im Jahre 1875 den Freiherrntitel rechtmäßig zuerkannt bekamen.<ref>Website: [http://www.von-humboldt.de/der-freiherrntitel.html ''von Humboldt'']</ref> Meist unterschrieb Alexander von Humboldt sogar ohne den Namensbestandteil „von“.<ref>Kurt-R. Biermann: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin23/biermann.htm ''War Alexander von Humboldt ein „Freiherr“ (oder „Baron“)?''] In: ''Humboldt im Netz'' Band 12, Nummer 23 (2011).</ref> |

||

=== Kindheit und Jugend === |

=== Kindheit und Jugend === |

||

Die Stellung des Vaters begründete ein spezifisches Verhältnis der Humboldt-Brüder zum preußischen Königshaus, zumal der [[Kronprinz]], der nachmalige [[Friedrich Wilhelm II. (Preußen)|Friedrich Wilhelm II.]], einer der Taufpaten Alexanders war. Nachdem die Ehe des Thronfolgers 1769 geschieden worden war, konnte sich der seiner bisherigen Aufgaben ledige Kammerherr von Humboldt ins Privatleben auf Gut und [[Schloss Tegel]] zurückziehen. Sein Hauptaugenmerk galt nun der bestmöglichen Erziehung und Ausbildung der Söhne, für die er sich um [[Hauslehrer]] bemühte, die [[Aufklärung|aufklärerischem]] Denken nahestanden. So übte in zwei Phasen von 1769 bis 1773 und im Jahr 1775 in Tegel der von [[Jean-Jacques Rousseau|Rousseau]] pädagogisch inspirierte [[Joachim Heinrich Campe]] als Hauslehrer und Erzieher wesentlichen Einfluss auf die Brüder aus, ab 1777 dann [[Gottlob Johann Christian Kunth]], der bald zum engsten Vertrauten des Hausherrn und nach dessen Tod 1779 auch seiner Witwe wurde.<ref>{{Literatur |Autor=Andreas W. Daum |Titel=Alexander von Humboldt |Verlag=C.H. Beck |Ort=München |Datum=2019 |Seiten=13}}</ref> |

Die Stellung des Vaters begründete ein spezifisches Verhältnis der Humboldt-Brüder zum preußischen Königshaus, zumal der [[Kronprinz]], der nachmalige [[Friedrich Wilhelm II. (Preußen)|Friedrich Wilhelm II.]], einer der Taufpaten Alexanders war. Nachdem die Ehe des Thronfolgers 1769 geschieden worden war, konnte sich der seiner bisherigen Aufgaben ledige Kammerherr von Humboldt ins Privatleben auf Gut und [[Schloss Tegel]] zurückziehen. Sein Hauptaugenmerk galt nun der bestmöglichen Erziehung und Ausbildung der Söhne, für die er sich um [[Hauslehrer]] bemühte, die [[Aufklärung|aufklärerischem]] Denken nahestanden. So übte in zwei Phasen von 1769 bis 1773 und im Jahr 1775 in Tegel der von [[Jean-Jacques Rousseau|Rousseau]] pädagogisch inspirierte [[Joachim Heinrich Campe]] als Hauslehrer und Erzieher wesentlichen Einfluss auf die Brüder aus, ab 1777 dann [[Gottlob Johann Christian Kunth]], der bald zum engsten Vertrauten des Hausherrn und nach dessen Tod 1779 auch seiner Witwe wurde.<ref>{{Literatur |Autor=Andreas W. Daum |Titel=Alexander von Humboldt |Verlag=C.H. Beck |Ort=München |Datum=2019 |Seiten=13}}</ref> |

||

Alexander erschien seinen Erziehern lange Zeit als eher wenig befähigter, lernunwilliger Kopf.<ref>Meyer-Abich 19. |

Alexander erschien seinen Erziehern lange Zeit als eher wenig befähigter, lernunwilliger Kopf.<ref>Meyer-Abich 19. Auflage 2008, S. 80. Gründe für dieses „pädagogische Fehlurteil“ sieht Meyer-Abich im Altersunterschied der Brüder, in der Kränklichkeit Alexanders während seiner Jugendjahre und im von den Hauslehrern dargebotenen Stoff, der Wilhelms Interessenkreis entsprach, nicht aber dem Alexanders. (Ebenda)</ref> Dennoch mutete man ihm zu, denselben in zeittypischer Weise großteils abstrakt aufbereiteten Lernstoff zu verarbeiten, den sein zwei Jahre älterer Bruder Wilhelm vergleichsweise mühelos erfasste. Früh schon zeigte Alexander jedoch besonderes Interesse an Naturgegenständen; und da er sich gern mit Insekten, Steinen und Pflanzen beschäftigte, galt er bald als „der kleine Apotheker“. In seinem Zimmer ordnete und etikettierte er seine Funde. Als Zehnjähriger entwarf er Karten zum Planetensystem und von Amerika.<ref>Schaper 2018, S. 28 und 30.</ref> |

||

Diesen Interessen ging er zusätzlich zum Unterricht der Hauslehrer nach, sodass er ein noch größeres Stoffpensum absolvierte als Wilhelm und sich einen auf eigene Weise profilierten Horizont bildete. Dazu gehörte auch sein Zeichen- und Maltalent, das unter Anleitung von [[Daniel Chodowiecki]] im [[Kupferstich|Kupferstechen]] und [[Radierung|Radieren]] geschult wurde und mit dem er sich bereits 1786 in der ersten Kunstausstellung der Berliner Akademie der Öffentlichkeit vorstellte. Die erstaunliche Qualität der Illustrationen seines späteren Reisewerks mag hier ihren Ursprung gehabt haben. |

Diesen Interessen ging er zusätzlich zum Unterricht der Hauslehrer nach, sodass er ein noch größeres Stoffpensum absolvierte als Wilhelm und sich einen auf eigene Weise profilierten Horizont bildete. Dazu gehörte auch sein Zeichen- und Maltalent, das unter Anleitung von [[Daniel Chodowiecki]] im [[Kupferstich|Kupferstechen]] und [[Radierung|Radieren]] geschult wurde und mit dem er sich bereits 1786 in der ersten Kunstausstellung der Berliner Akademie der Öffentlichkeit vorstellte. Die erstaunliche Qualität der Illustrationen seines späteren Reisewerks mag hier ihren Ursprung gehabt haben. |

||

| Zeile 37: | Zeile 37: | ||

Sowohl Alexander als auch sein Bruder Wilhelm waren in Frankfurt (Oder) offenbar akademisch unterfordert und verließen die Universität nach einem Semester wieder. Alexander ging zurück nach Berlin, wo er sich von [[Carl Ludwig Willdenow]] in der Botanik ausbilden ließ. |

Sowohl Alexander als auch sein Bruder Wilhelm waren in Frankfurt (Oder) offenbar akademisch unterfordert und verließen die Universität nach einem Semester wieder. Alexander ging zurück nach Berlin, wo er sich von [[Carl Ludwig Willdenow]] in der Botanik ausbilden ließ. |

||

Am 25. April 1789 immatrikulierte er sich, seinem Bruder folgend, an der [[Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg|braunschweig-lüneburgischen]] [[Georg-August- |

Am 25. April 1789 immatrikulierte er sich, seinem Bruder folgend, an der [[Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg|braunschweig-lüneburgischen]] [[Georg-August-Universität Göttingen]]. Neben dem Physiker [[Georg Christoph Lichtenberg]] war hier für Alexander vor allem der Anatom und Zoologe [[Johann Friedrich Blumenbach]] wegweisend, der die Forschungsreise als bedeutende Erkenntnisquelle für [[Anthropologie]] und [[Biologie]] schätzte und einen interdisziplinären Kreis ambitionierter Nachwuchswissenschaftler um sich scharte. Im Herbst 1789 unternahm Humboldt gemeinsam mit dem niederländischen Mediziner Steven Jan van Geuns eine Studienreise in Gebiete westlich von Preußen und an den Rhein. In Mainz lernte er dabei [[Georg Forster]] kennen, der als Naturforscher mit Weltumsegelungserfahrung wohl den von ihm selbst angestrebten Typus verkörperte.<ref>{{Literatur |Autor=Andreas W. Daum |Titel=Alexander von Humboldt |Verlag=C. H. Beck |Ort=München |Datum=2019 |Seiten=17-19}}</ref> Von Ende März bis Juli 1790 unternahmen Humboldt und Forster gemeinsam eine Forschungsreise von Mainz über den Niederrhein nach England<ref>Während des Aufenthalts in England traf Humboldt mit [[Joseph Banks|Sir Joseph Banks]], ''President of the [[Royal Society]]'', welcher mit [[James Cook|Captain Cook]] gereist war, zusammen. Banks präsentierte Humboldt seine umfangreiche Pflanzensammlung, mit Arten, die vor allem aus dem [[Südpazifik]] stammten (M. Nicolson: ''Alexander von Humboldt and the Geography of Vegetation.'' In: A. Cunningham, N. Jardine (Hrsg.): ''Romanticism and the Sciences.'' Cambridge University Press, 1990, S. XVI). Diese wissenschaftlich-orientierte Freundschaft hielt bis zum Tod von Banks im Jahre 1820 an. Neben dem Austausch von gesammelten Pflanzenproben bestand ein umfangreicher Briefwechsel.</ref><ref>In London traf er 1790 den aus Göttingen stammenden Arzt und Chemiker [[Christoph Girtanner]], der ihn auf die dominierende Rolle der Naturwissenschaften in Frankreich aufmerksam machte, insbesondere auf [[Antoine Laurent de Lavoisier]]s [[Phlogiston|antiphlogistische]] neue Chemie.</ref> und zurück über Paris, das sich im ersten Jahr nach dem Sturm auf die Bastille, dem Auslöser der [[Französische Revolution|Französischen Revolution]], befand. Wie Forster trat Humboldt für die revolutionären Ideale und [[Menschenrechte]] ein; doch anders als dieser, der in Mainz zum deutschen Jakobiner wurde und als glühender Anhänger der Revolution schließlich nach Paris zog, setzte Humboldt seine [[Kameralistik|kameralistische]] Ausbildung in Handelswissenschaften sowie in Volks- und Weltwirtschaft an der Hamburger [[Johann Georg Büsch|Büsch]]-Akademie fort. Dies bot ihm vielerlei Vertiefungsmöglichkeiten zu Geographie und Reiseberichten. |

||

Nach Beendigung seines Studiums an der Handelsakademie richtete Humboldt im Mai 1791 ein Anstellungsgesuch an den preußischen [[Oberberghauptmann]] [[Friedrich Anton von Heynitz]] für eine Tätigkeit in der Bergverwaltung. Dazu nahm er zunächst ein Studium des Bergfachs an der [[Technische Universität Bergakademie Freiberg|Bergakademie Freiberg]] auf, das er |

Nach Beendigung seines Studiums an der Handelsakademie richtete Humboldt im Mai 1791 ein Anstellungsgesuch an den preußischen [[Berghauptmann|Oberberghauptmann]] [[Friedrich Anton von Heynitz]] für eine Tätigkeit in der Bergverwaltung. Dazu nahm er zunächst ein Studium des Bergfachs an der [[Technische Universität Bergakademie Freiberg|Bergakademie Freiberg]] auf, das er statt der üblichen drei Jahre in acht Monaten beendete. Seinem Betätigungsdrang entsprach der praktische Bergmannsdienst, zu dem er täglich um sechs Uhr mit den anderen Bergleuten in die Gruben einfuhr; nachmittags nahm er an bis zu sechs Studienkollegs teil, unter anderem bei [[Abraham Gottlob Werner]]. |

||

=== Karriere im Staatsdienst (1792–1796) === |

=== Karriere im Staatsdienst (1792–1796) === |

||

Am 6. März 1792 erhielt er die Anstellungsurkunde als „[[Bergbeamter|Bergassessor]] cum voto“ |

Am 6. März 1792 erhielt er die Anstellungsurkunde als „[[Bergbeamter|Bergassessor]] cum voto“ (also mit der Berechtigung, amtliche Gutachten zu erstellen) und wenig später wurde er mit der Untersuchung des [[Lotharheiler Schiefer]]s betraut, der im gerade zu Preußen gekommenen [[Fürstentum Bayreuth]] abgebaut wurde. Auf seinem Weg dorthin inspizierte er den Kamsdorf-Könitzer Bergbau und revolutionierte die [[Abbauverfahren]] von [[Alaunschiefer]]gestein im Schmiedefelder [[Vitriole|Vitriolwerk]] am Schwefelloch (dem heutigen Schaubergwerk [[Morassina]]). Aufgrund seines beispielhaft erhellenden Berichtes wurde er bereits nach einem halben Dienstjahr zum Oberbergmeister befördert mit dem Auftrag, den Bergbau im [[Fichtelgebirge]] und [[Frankenwald]] zu sanieren.<ref>Daran erinnern das [[Goldbergbaumuseum Goldkronach]] und die [[Naturparkinformationsstelle Kleiner Johannes]] in Arzberg.</ref> |

||

Humboldt reorganisierte den Bergbau in technischer und ökonomischer Hinsicht. Er modernisierte die [[Abbauverfahren]] von [[Silber]], [[Nickel]], [[Zinn]] und [[Eisen]] sowie von Alaunschiefergestein in der Region [[Bayreuth]].<ref>{{Literatur |Autor=Wilhelm Kießling |Hrsg=Friedrich Wilhelm Singer |Titel=Alexander von Humboldt – Ein Gast in unserer Stadt |Ort=Arzberg |Datum=1999}}</ref> Er engagierte sich auch für die Goldgruben von [[Goldkronach]], die in ihrer Existenz bedroht waren. Dort sollte er die Verhüttung verbessern, die mit ungeeigneten, schlecht überwachten Öfen, schlechter Kohle, deutlich zu hohem Kalkzuschlag und ähnlichen Mängeln nur geringe Ausbeute lieferte, abbauwürdige Gänge finden, was ihm durch das Studium alter Aufzeichnungen auch gelang, und sich um die haarsträubend schlechte arbeitstechnische Sicherheit und Ausbildung der Bergleute kümmern.<ref>{{Internetquelle |autor=Alexandra von Ascheraden |url=https://www.baublatt.ch/file/903/bb1915von-humboldt.pdf |titel=Alexander von Humboldt |

Humboldt reorganisierte den Bergbau in technischer und ökonomischer Hinsicht. Er modernisierte die [[Abbauverfahren]] von [[Silber]], [[Nickel]], [[Zinn]] und [[Eisen]] sowie von Alaunschiefergestein in der Region [[Bayreuth]].<ref>{{Literatur |Autor=Wilhelm Kießling |Hrsg=Friedrich Wilhelm Singer |Titel=Alexander von Humboldt – Ein Gast in unserer Stadt |Ort=Arzberg |Datum=1999}}</ref> Er engagierte sich auch für die Goldgruben von [[Goldkronach]], die in ihrer Existenz bedroht waren. Dort sollte er die Verhüttung verbessern, die mit ungeeigneten, schlecht überwachten Öfen, schlechter Kohle, deutlich zu hohem Kalkzuschlag und ähnlichen Mängeln nur geringe Ausbeute lieferte, abbauwürdige Gänge finden, was ihm durch das Studium alter Aufzeichnungen auch gelang, und sich um die haarsträubend schlechte arbeitstechnische Sicherheit und Ausbildung der Bergleute kümmern.<ref>{{Internetquelle |autor=Alexandra von Ascheraden |url=https://www.baublatt.ch/file/903/bb1915von-humboldt.pdf |titel=Alexander von Humboldt – Wissenschaftsfürst bringt Licht in die Unterwelt |werk=Baublatt Ausgabe 15 2019 |datum=2019-04-11 |sprache=de |abruf=2023-03-16}}</ref> Durch sein Engagement brachte er die Goldkronacher Gruben in die [[Gewinnzone]], sodass sie bis 1861 betrieben wurden. Ein ähnlicher Erfolg gelang ihm mit dem [[Friedrich-Wilhelm-Stollen]] im Stebener Kupferbergbau, den er neu anlegen ließ, womit er die jährlichen Erträge beträchtlich steigern konnte.<ref name="Endres">[[Rudolf Endres]]: ''Alexander von Humboldt und Franken''. In: [[Uta Lindgren]] (Hrsg.): ''Alexander von Humboldt. Weltbild und Wirkung auf die Wissenschaften''. (= Bayreuther Historische Kolloquien, Band 4), Böhlau Verlag Köln, Wien 1990, ISBN 3-412-18689-9, S. 40–59, hier S. 51–54.</ref> Humboldt hatte bei seinen Aktivitäten auch die Wirkung auf den lokalen Arbeitsmarkt und die soziale Situation der Bergleute im Blick; so reformierte er die „Bergbau-Hülfskasse“, in dem er ihr Überschüsse der Bergämter zuführte.<ref>{{Literatur |Autor=Ursula Klein |Titel=The Prussian Mining Officer Alexander von Humboldt |Sammelwerk=Annals of Science |Band=69 |Nummer=1 |Datum=2012-01}}</ref><ref name="Endres" /> |

||

Auf der Basis seiner chemischen Analysen der [[Grubenwetter]] entwickelte er eine [[Grubenlampe]] mit verbesserter Leuchtwirkung in Gruben mit |

Auf der Basis seiner chemischen Analysen der [[Wetter (Bergbau)|Grubenwetter]] entwickelte er eine [[Grubenlampe]] mit verbesserter Leuchtwirkung in Gruben mit sauerstoffarmer Atmosphäre.<ref>Ernst H. Berninger: ''Humboldts technische Erfindungen und Neuerungen für den Bergbau''. In: Uta Lindgren (Hrsg.): ''Alexander von Humboldt. Weltbild und Wirkung auf die Wissenschaften''. Köln, Wien 1990, ISBN 3-412-18689-9, S. 133–150.</ref> Bei der Erprobung dieser Grubenlampe im [[Selbstversuch]] fiel er wegen giftiger Grubengase in Ohnmacht, die Lampe aber half, ihn zu retten.<ref>{{Literatur |Autor=Humboldt an Karl Freiesleben |Titel=Jugendbriefe |Ort=Bayreuth |Datum=1794-10-20}}</ref> Weiterhin beschrieb er eine „Respirationsmaschine“, einen Vorläufer der [[Atemschutzmaske]], die bei Rettungsaktionen eingesetzt werden konnte. Beide Apparate konnten sich aber nicht durchsetzen.<ref name="Endres" /> |

||

Mit eigenen Mitteln gründete er ohne Rücksprache mit den vorgesetzten Behörden zuerst in Steben eine Bergschule, die erste Arbeiter-Berufsschule in Deutschland, offen für die Altersstufen von 12 bis 30 Jahren. Gelehrt wurden von [[Schichtarbeit|Schichtende]] bis 23 |

Mit eigenen Mitteln gründete er ohne Rücksprache mit den vorgesetzten Behörden zuerst in Steben eine Bergschule, die erste Arbeiter-Berufsschule in Deutschland, offen für die Altersstufen von 12 bis 30 Jahren. Gelehrt wurden von [[Schichtarbeit|Schichtende]] bis 23:00 Uhr unter anderem Mineralienkunde, bergmännisches Rechnen und Bergrecht, Maschinen- und [[Kompass]]kunde. Mangels geeigneten Lehrmaterials schrieb er die Lehrbücher dafür selbst. Seine Wohnorte waren von 1792 bis 1795 [[Bad Steben|Steben]], [[Arzberg (Oberfranken)|Arzberg]] und Goldkronach. Über seine Zeit in Goldkronach äußerte sich Alexander von Humboldt in einem Brief an seinen Vertrauten Karl Freiesleben überschwänglich: ''„… mit dem Bergbau geht es überhaupt jetzt schnell hier vorwärts. In Goldkronach besonders bin ich glücklicher, als ich je wagen durfte zu glauben.“''<ref>{{Literatur |Autor=Humboldt an Karl Freiesleben |Titel=Jugendbriefe |Ort=Bayreuth |Datum=1796-10-18 |Seiten=532 f.}}</ref> |

||

Während seiner Tätigkeit im Staatsdienst kam er in Kontakt mit anderen in der Bergverwaltung hochrangig beschäftigten Personen, die seine Fähigkeiten erkannten und sie für ihre Zwecke dienstbar zu machen suchten. Zum Teil waren sie später bei den [[Preußische Reformen|preußischen Reformen]] führend, wie |

Während seiner Tätigkeit im Staatsdienst kam er in Kontakt mit anderen in der Bergverwaltung hochrangig beschäftigten Personen, die seine Fähigkeiten erkannten und sie für ihre Zwecke dienstbar zu machen suchten. Zum Teil waren sie später bei den [[Preußische Reformen|preußischen Reformen]] führend, wie zum Beispiel der [[Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein|Freiherr vom Stein]] und [[Karl August von Hardenberg]], Minister für das Territorium [[Ansbach-Bayreuth]]. Von seinem Ressortminister von Heynitz wurde Humboldt 1794 zum [[Bergvogt (Bergbau)|Bergrat]] und 1795 zum [[Oberbergrat]] befördert. Doch weder dies noch ungewöhnliche Gehalts- und Freistellungsangebote vermochten Humboldt im Amt zu halten. Am 26. März 1795 bat er den preußischen König um die Entlassung aus dem Dienst als [[Bergmeister|Oberbergmeister]], um seinen Jugendtraum von Forschungsreisen in die Welt zu verwirklichen.<ref>{{Literatur |Autor=Humboldt an König Friedrich Wilhelm II. von Preußen |Titel=Jugendbriefe |Ort=Bayreuth |Datum=1795-03-26}}</ref> |

||

==== Arbeiten zur Biologie ==== |

==== Arbeiten zur Biologie ==== |

||

Humboldts offizielles [[Autorenkürzel der Botaniker und Mykologen|botanisches Autorenkürzel]] lautet „{{Person|Humb.}}“.<ref>[https://www.ipni.org/?q=humb mit Humboldts Autorenkürzel versehene Arten]</ref><ref>Kurt-Reinhard Biermann: ''Alexander von Humboldt.'' 3. Auflage. Leipzig 1983, S. 23.</ref> |

Humboldts offizielles [[Autorenkürzel der Botaniker und Mykologen|botanisches Autorenkürzel]] lautet „{{Person|Humb.}}“.<ref>[https://www.ipni.org/?q=humb mit Humboldts Autorenkürzel versehene Arten]</ref><ref>Kurt-Reinhard Biermann: ''Alexander von Humboldt.'' 3. Auflage. Leipzig 1983, S. 23.</ref> |

||

Während seiner Zeit im Bergwesen beschäftigte sich Humboldt mit der [[Mykologie]]. Die [[Flechte]]n- und [[ |

Während seiner Zeit im Bergwesen beschäftigte sich Humboldt mit der [[Mykologie]]. Die [[Flechte]]n- und [[Pilze|Pilzarten]], die er in den Freiberger Bergwerken gefunden hatte, beschrieb er in ''Florae Fribergensis specimen'', die einige [[Erstbeschreibung]]en von Arten der Gattungen ''[[Champignons|Agaricus]]'', ''[[Peziza]]'' und ''[[Steinpilze|Boletus]]'' enthielt. Er beschrieb nicht nur die [[Morphologie (Biologie)|Morphologie]] der [[kryptogame]]n Pflanzen, sondern auch die Abhängigkeit von ihren Umweltbedingungen. Für die Flechten stellte er eine Verwandtschaftstafel (''Tabula affinitatum'') auf, die aber noch nicht auf stammesgeschichtlicher Zugehörigkeit, sondern nur auf äußerer Ähnlichkeit beruhte. Schon in diesem Werk betonte er programmatisch, dass er die [[Vegetationsgeographie|Pflanzengeographie]] als Teil einer umfassenden [[Geographie|Erdkunde]] betrachtete im Unterschied zur herkömmlichen [[Naturgeschichte]].<ref>[[Ilse Jahn]]: ''Dem Leben auf der Spur. Die biologischen Forschungen Alexander von Humboldts.'' Urania Verlag, Leipzig 1969, S. 22–23.</ref> |

||

Des Weiteren untersuchte er experimentell den Einfluss verschiedener Bestandteile der Luft auf das [[Pflanzenwachstum]], wobei er den Aspekt der wirtschaftlichen Nutzung für die Pflanzenproduktion im Auge hatte. Zwar gelang es ihm nicht, die Rolle von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im [[Stoffwechsel]] der Pflanzen richtig aufzuklären, er vertrat aber die Auffassung, dass der Kohlenstoff der Pflanzen aus der Luft und nicht aus der Erde stammt. Weiterhin erkannte er, dass die [[Spaltöffnungen]] für den [[Wasserhaushalt (Lebewesen)|Wasserhaushalt]] der Pflanzen von Bedeutung sind, konnte die genaue Funktion aber nicht klären.<ref>Jahn 1969, S. 29, 39 und 50.</ref> |

Des Weiteren untersuchte er experimentell den Einfluss verschiedener Bestandteile der Luft auf das [[Pflanzenwachstum]], wobei er den Aspekt der wirtschaftlichen Nutzung für die Pflanzenproduktion im Auge hatte. Zwar gelang es ihm nicht, die Rolle von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im [[Stoffwechsel]] der Pflanzen richtig aufzuklären, er vertrat aber die Auffassung, dass der Kohlenstoff der Pflanzen aus der Luft und nicht aus der Erde stammt. Weiterhin erkannte er, dass die [[Stoma (Botanik)|Spaltöffnungen]] für den [[Wasserhaushalt (Lebewesen)|Wasserhaushalt]] der Pflanzen von Bedeutung sind, konnte die genaue Funktion aber nicht klären.<ref>Jahn 1969, S. 29, 39 und 50.</ref> |

||

Danach wandte er sich dem seinerzeit aktuellen Forschungsgebiet der [[Galvanismus|tierischen Elektrizität]] zu in Fortführung der Versuche von [[Luigi Galvani|Galvani]] und [[Alessandro Volta|Volta]].<ref>Jahn 1969, S. 51 f.</ref><ref>Alexander Stöger: [http://www.hin-online.de/index.php/hin/article/view/230/448 ''Alexander von Humboldts Darstellungsmethoden in seinen ''Versuchen über die gereizte Muskel- und Nervenfaser''.'']</ref> Umfangreiche Studien mit Tausenden von Tierexperimenten<ref>Kurt-Reinhard Biermann: ''Alexander von Humboldt.'' 3. Auflage. Leipzig 1983, S. 29.</ref> zum Einfluss der Elektrizität, zum Teil mit seinem Bruder Wilhelm, teilweise als Selbstversuch am eigenen Körper durchgeführt, belegten unter anderem den Verbrauch von Sauerstoff bei der Muskelbewegung und die Wirkung der Feuchtigkeit auf die elektrische Leitfähigkeit.<ref>Jahn 1969, S. 65 f.</ref> Bei Selbstversuchen für seine Studie ''Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser'' brachte er künstlich erzeugte Wunden auf seinem Rücken mit [[Galvanische Zelle|galvanischen Zellen]] aus Metallen wie Zink und Silber in Berührung. Im Gegensatz zu Volta blieb Humboldt überzeugt von dem Konzept einer eigenen „tierischen Elektrizität“; den Kontaktmetallen schrieb er nur eine sekundäre Rolle zu.<ref>Jahn 1969, S. 69 f.</ref> Seine Versuche über die Reizung von Muskel- und Nervenfasern veröffentlichte er 1797.<ref>[[Georg Fischer (Mediziner)|Georg Fischer]]: ''Chirurgie vor 100 Jahren. Historische Studie.'' [Gewidmet der [[Deutsche Gesellschaft für Chirurgie|Deutschen Gesellschaft für Chirurgie]]]. Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig 1876; Neudruck mit dem Untertitel ''Historische Studie über das 18. Jahrhundert aus dem Jahre 1876'' und mit einem Vorwort von [[Rolf Winau]]: Springer-Verlag, Berlin/ Heidelberg/ New York 1978, ISBN 3-540-08751-6, S. 378.</ref> In der zeitgenössischen Fachliteratur wurden seine physiologischen Schriften oft zitiert.<ref>Jahn 1969, S. 71.</ref> |

Danach wandte er sich dem seinerzeit aktuellen Forschungsgebiet der [[Galvanismus|tierischen Elektrizität]] zu in Fortführung der Versuche von [[Luigi Galvani|Galvani]] und [[Alessandro Volta|Volta]].<ref>Jahn 1969, S. 51 f.</ref><ref>Alexander Stöger: [http://www.hin-online.de/index.php/hin/article/view/230/448 ''Alexander von Humboldts Darstellungsmethoden in seinen ''Versuchen über die gereizte Muskel- und Nervenfaser''.'']</ref> Umfangreiche Studien mit Tausenden von Tierexperimenten<ref>Kurt-Reinhard Biermann: ''Alexander von Humboldt.'' 3. Auflage. Leipzig 1983, S. 29.</ref> zum Einfluss der Elektrizität, zum Teil mit seinem Bruder Wilhelm, teilweise als Selbstversuch am eigenen Körper durchgeführt, belegten unter anderem den Verbrauch von Sauerstoff bei der Muskelbewegung und die Wirkung der Feuchtigkeit auf die elektrische Leitfähigkeit.<ref>Jahn 1969, S. 65 f.</ref> Bei Selbstversuchen für seine Studie ''Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser'' brachte er künstlich erzeugte Wunden auf seinem Rücken mit [[Galvanische Zelle|galvanischen Zellen]] aus Metallen wie Zink und Silber in Berührung. Im Gegensatz zu Volta blieb Humboldt überzeugt von dem Konzept einer eigenen „tierischen Elektrizität“; den Kontaktmetallen schrieb er nur eine sekundäre Rolle zu.<ref>Jahn 1969, S. 69 f.</ref> Seine Versuche über die Reizung von Muskel- und Nervenfasern veröffentlichte er 1797.<ref>[[Georg Fischer (Mediziner)|Georg Fischer]]: ''Chirurgie vor 100 Jahren. Historische Studie.'' [Gewidmet der [[Deutsche Gesellschaft für Chirurgie|Deutschen Gesellschaft für Chirurgie]]]. Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig 1876; Neudruck mit dem Untertitel ''Historische Studie über das 18. Jahrhundert aus dem Jahre 1876'' und mit einem Vorwort von [[Rolf Winau]]: Springer-Verlag, Berlin/ Heidelberg/ New York 1978, ISBN 3-540-08751-6, S. 378.</ref> In der zeitgenössischen Fachliteratur wurden seine physiologischen Schriften oft zitiert.<ref>Jahn 1969, S. 71.</ref> |

||

Auf seiner Südamerika-Expedition setzte Humboldt seine galvanischen Versuche fort; bekannt wurde seine Untersuchung über den [[Zitteraal]] (''Electrophorus electricus'').<ref>Jahn 1969, S. 71–72.</ref> In seinen späteren Jahren unterstützte Humboldt die [[Elektrophysiologie|elektrophysiologischen]] Untersuchungen von [[Emil du Bois-Reymond]]. Deren Resultate, die die Muskelbewegung auslösende Nerventätigkeit messbar machen, fasste er als Weiterführung seiner Versuche auf.<ref>Jahn 1969, S. 117–119.</ref> |

Auf seiner Südamerika-Expedition setzte Humboldt seine galvanischen Versuche fort; bekannt wurde seine Untersuchung über den [[Zitteraale|Zitteraal]] (''Electrophorus electricus'').<ref>Jahn 1969, S. 71–72.</ref> In seinen späteren Jahren unterstützte Humboldt die [[Elektrophysiologie|elektrophysiologischen]] Untersuchungen von [[Emil du Bois-Reymond]]. Deren Resultate, die die Muskelbewegung auslösende Nerventätigkeit messbar machen, fasste er als Weiterführung seiner Versuche auf.<ref>Jahn 1969, S. 117–119.</ref> |

||

==== Arbeiten zur Chemie ==== |

==== Arbeiten zur Chemie ==== |

||

Parallel zu seinen Bergbau-Erfahrungen begann Alexander von Humboldt, sich mit Fragen zur Chemie auseinanderzusetzen, wobei der Zusammenhang mit praktischen Problemen im Vordergrund stand.<ref>[[Ulrich Stottmeister]]: [http://www.hin-online.de/index.php/hin/article/view/258/484 ''Umweltgedanken zu Alexander von Humboldt.''] In: ''Humboldt im Netz'' Band |

Parallel zu seinen Bergbau-Erfahrungen begann Alexander von Humboldt, sich mit Fragen zur Chemie auseinanderzusetzen, wobei der Zusammenhang mit praktischen Problemen im Vordergrund stand.<ref>[[Ulrich Stottmeister]]: [http://www.hin-online.de/index.php/hin/article/view/258/484 ''Umweltgedanken zu Alexander von Humboldt.''] In: ''Humboldt im Netz.'' Band 18, Nummer 35, (2017).</ref> So befasste er sich mit der Entstehung und Untersuchung von [[Grubengas]] sowie mit Messungen zum Sauerstoffverbrauch und zur Bildung von [[Kohlenstoffdioxid]]. Er erkannte die jahreszeitliche Variation des Anteils dieses Gases an der Luft und den Effekt, dass eine Erhöhung des Kohlenstoffdioxidgehalts bis zu bestimmten Grenzen die Geschwindigkeit des Pflanzenwachstums fördert. |

||

Besonders interessierte ihn die Chemie der [[Luft]] und ihrer Bestandteile. Er erkannte die Konstanz der Luftzusammensetzung in unterschiedlichen Höhenlagen. [[Joseph Louis Gay-Lussac]] und Humboldt bewiesen mit Hilfe gemeinsam durchgeführter [[Eudiometer|eudiometrischer]] Versuche 1805, dass das Elementarverhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff im Wasser 1 : 2 beträgt. Außerdem unternahm er Versuche zur Erforschung der [[Nitrose Gase|nitrosen Gase]]. |

Besonders interessierte ihn die Chemie der [[Luft]] und ihrer Bestandteile. Er erkannte die Konstanz der Luftzusammensetzung in unterschiedlichen Höhenlagen. [[Joseph Louis Gay-Lussac]] und Humboldt bewiesen mit Hilfe gemeinsam durchgeführter [[Eudiometer|eudiometrischer]] Versuche 1805, dass das Elementarverhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff im Wasser 1 : 2 beträgt. Außerdem unternahm er Versuche zur Erforschung der [[Nitrose Gase|nitrosen Gase]]. |

||

Als [[Bergbeamter]] fertigte Humboldt [[Gutachten]] zur Produktion von [[Glas]], [[Porzellan]] und [[Steingut]] an. Durch seine Publikationen zur Chemie<ref>BBAW: [http://telota.bbaw.de/avh/uns/keywords.php?id=100015 ''Die unselbständigen Schriften Alexander von Humboldts. Chemie''].</ref> war Humboldt schon früh wissenschaftlich anerkannt. Am 4. August 1800 wurde er von der [[ |

Als [[Bergbeamter]] fertigte Humboldt [[Gutachten]] zur Produktion von [[Glas]], [[Porzellan]] und [[Steingut]] an. Durch seine Publikationen zur Chemie<ref>BBAW: [http://telota.bbaw.de/avh/uns/keywords.php?id=100015 ''Die unselbständigen Schriften Alexander von Humboldts. Chemie''].</ref> war Humboldt schon früh wissenschaftlich anerkannt. Am 4. August 1800 wurde er von der [[Preußische Akademie der Wissenschaften|Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin]] in Abwesenheit als außerordentliches Mitglied aufgenommen und als „chimiste célèbre“ bezeichnet.<ref>Herbert Pieper: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/hin16/pieper.htm ''Alexander von Humboldts Wahl in die Akademie der Wissenschaften zu Berlin.''] In: ''Humboldt im Netz.'' Band 9, Nummer 16 (2008).</ref><ref>Herbert Pieper: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/pieper.htm ''„Ungeheure Tiefe des Denkens, unerreichbarer Scharfblick und die seltenste Schnelligkeit der Kombination“. Zur Wahl Alexander von Humboldts in die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin vor 200 Jahren.''] In: ''Humboldt im Netz.'' Band 1, Nummer 1 (2000).</ref> |

||

=== Vorbereitung einer großen Forschungsexpedition === |

=== Vorbereitung einer großen Forschungsexpedition === |

||

| Zeile 76: | Zeile 76: | ||

Schon durch Campe war Alexander die Faszination der Welt in Übersee vermittelt worden. |

Schon durch Campe war Alexander die Faszination der Welt in Übersee vermittelt worden. |

||

In den Jahren der Vorbereitung nutzte er jede Möglichkeit zur systematischen Vertiefung seiner Kenntnisse, nicht nur durch das Studium der einschlägigen Reiseberichte und neuesten Forschungsergebnisse, sondern auch durch seinen persönlichen Kontakt mit den führenden Zoologen, Botanikern und Astronomen der Zeit sowie durch die ständige praktische Erprobung von Messinstrumenten in den verschiedenen Landschaften und Naturräumen ( |

In den Jahren der Vorbereitung nutzte er jede Möglichkeit zur systematischen Vertiefung seiner Kenntnisse, nicht nur durch das Studium der einschlägigen Reiseberichte und neuesten Forschungsergebnisse, sondern auch durch seinen persönlichen Kontakt mit den führenden Zoologen, Botanikern und Astronomen der Zeit sowie durch die ständige praktische Erprobung von Messinstrumenten in den verschiedenen Landschaften und Naturräumen (zum Beispiel in den Alpen). Zudem entwickelte er ein spezifisches Aufzeichnungsverfahren zur Erfassung seiner jeweiligen Forschungsergebnisse, die [[Pasigrafie]], eine Schriftzeichensprache, die die geographischen Erscheinungen durch Buchstaben, Richtungspfeile, Symbole und Abkürzungen für Formationen und Gesteine festhielt.<ref>Vgl. dazu zum Beispiel Lubrich/Nehrlich (Hrsg.): ''Sämtliche Schriften'' (2019), Bd. IX, S. 125–137.</ref> |

||

Im Mai 1798 begab sich Humboldt nach Paris, wo er in Vorträgen und Debatten sein [[Reputation|Renommee]] als Wissenschaftler festigte und seine Ausstattung mit Messinstrumenten vervollständigte. Hier fand er in dem Botaniker [[Aimé Bonpland]] schließlich jenen Reisegefährten, dessen Mitarbeit ihm die Durchführung seiner Forschungsvorhaben erst ermöglichte. |

Im Mai 1798 begab sich Humboldt nach Paris, wo er in Vorträgen und Debatten sein [[Reputation|Renommee]] als Wissenschaftler festigte und seine Ausstattung mit Messinstrumenten vervollständigte. Hier fand er in dem Botaniker [[Aimé Bonpland]] schließlich jenen Reisegefährten, dessen Mitarbeit ihm die Durchführung seiner Forschungsvorhaben erst ermöglichte. |

||

| Zeile 93: | Zeile 93: | ||

|ref=<ref>Alexander von Humboldt an den Herausgeber [d. i. [[Karl von Moll]]] aus Corunna am 5. Jun[i] 1799. In: Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde, Bd. 4 (1799), S. 399–401, hier S. 400. {{DTAW|humboldt_moll_1799/3}}.</ref>}} |

|ref=<ref>Alexander von Humboldt an den Herausgeber [d. i. [[Karl von Moll]]] aus Corunna am 5. Jun[i] 1799. In: Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde, Bd. 4 (1799), S. 399–401, hier S. 400. {{DTAW|humboldt_moll_1799/3}}.</ref>}} |

||

Den einwöchigen Zwischenaufenthalt auf der Kanareninsel [[Teneriffa]] im Juni 1799 nutzten Humboldt und Bonpland zu Aktivitäten, die sie dann in der [[Neue Welt|Neuen Welt]] vielfach wiederholten: Sie bestiegen den [[Teide|Pico del Teide]], registrierten die [[Vegetationszone]]n, übernachteten in einer Höhle unterhalb des Gipfels und untersuchten tags darauf den Krater des Vulkans.<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

Den einwöchigen Zwischenaufenthalt auf der Kanareninsel [[Teneriffa]] im Juni 1799 nutzten Humboldt und Bonpland zu Aktivitäten, die sie dann in der [[Neue Welt|Neuen Welt]] vielfach wiederholten: Sie bestiegen den [[Teide|Pico del Teide]], registrierten die [[Vegetationszone]]n, übernachteten in einer Höhle unterhalb des Gipfels und untersuchten tags darauf den Krater des Vulkans.<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 101.</ref> |

||

Die Überquerung des Atlantiks verlief insgesamt problemlos. Mit an Bord hatte Humboldt rund 50 der modernsten [[Messgerät|Instrumente]], darunter [[Sextant]]en, [[Quadrant (Astronomie)|Quadranten]], [[Teleskop]]e, eine [[Längenuhr]]<ref>[[Gerhard Kortum]]: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/kortum-HIN3.htm ''Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer. Ein Beitrag zur Geschichte der Nautik und Meereskunde'']. In: ''Humboldt im Netz'' Band |

Die Überquerung des Atlantiks verlief insgesamt problemlos. Mit an Bord hatte Humboldt rund 50 der modernsten [[Messgerät|Instrumente]], darunter [[Sextant]]en, [[Quadrant (Astronomie)|Quadranten]], [[Teleskop]]e, eine [[Längenuhr]]<ref>[[Gerhard Kortum]]: [https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/kortum-HIN3.htm ''Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer. Ein Beitrag zur Geschichte der Nautik und Meereskunde'']. In: ''Humboldt im Netz.'' Band 2, Nummer 3 (2001).</ref>, ein [[Inklinatorium]], ein [[Deklinatorium]], ein [[Cyanometer]], [[Eudiometer]], [[Aräometer]], ein [[Niederschlagsmesser|Hyetometer]], [[Elektroskop|Elektrometer]], [[Hygrometer]], [[Barometer]] und [[Thermometer]]. |

||

Am 16. Juli 1799 – 20 Tage nachdem sie von Teneriffa abgelegt hatte<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

Am 16. Juli 1799 – 20 Tage nachdem sie von Teneriffa abgelegt hatte<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 86–91.</ref> – ankerte die ''Pizarro'' an der Küste von [[Vizekönigreich Neugranada|Neugranada]] im heutigen Venezuela. Humboldt und Bonpland gingen in [[Cumaná]] von Bord, wo ihnen der [[Sklaverei|Sklavenmarkt]] einen nachhaltigen Eindruck verschaffte. Die grausame Behandlung der Sklaven entsetzte Humboldt so sehr, dass er zu einem entschiedenen Fürsprecher des [[Abolitionismus]] wurde.<ref>Andrea Wulf: ''Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur.'' München 2016, S. 79.</ref> Von Cumaná aus reisten Humboldt und Bonpland nach Exkursionen in die Umgebung weiter nach [[Caracas]]. |

||

==== Erste Expedition: Zwischen Orinoco und Rio Negro ==== |

==== Erste Expedition: Zwischen Orinoco und Rio Negro ==== |

||

[[Datei:Humboldt and Bonplant in the Jungle.jpg|mini|Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland am Orinoco, Gemälde von [[Eduard Ender]], 1856. Humboldt gefiel das Gemälde nicht, da die Instrumente ungenau abgebildet waren.<ref>[https://rumphius.hypotheses.org/tag/eduard-ender ''Naturforschung – mit Muße oder Mühe?''] von Maria-Theresia Leuker, 2016.</ref>]] |

[[Datei:Humboldt and Bonplant in the Jungle.jpg|mini|Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland am Orinoco, Gemälde von [[Eduard Ender]], 1856. Humboldt gefiel das Gemälde nicht, da die Instrumente ungenau abgebildet waren.<ref>[https://rumphius.hypotheses.org/tag/eduard-ender ''Naturforschung – mit Muße oder Mühe?''] von Maria-Theresia Leuker, 2016.</ref>]] |

||

Humboldts amerikanische Forschungsreise lässt sich in drei Phasen von ungefähr ähnlicher zeitlicher Dauer unterteilen: die erste mit der [[Orinoco]]-Erkundung; die zweite, die von [[Kuba]] über [[Kolumbien]] und [[Ecuador]] nach [[Peru]] führte; und die dritte, vorwiegend [[Mexiko]] gewidmete.<ref>Meyer-Abich 19. |

Humboldts amerikanische Forschungsreise lässt sich in drei Phasen von ungefähr ähnlicher zeitlicher Dauer unterteilen: die erste mit der [[Orinoco]]-Erkundung; die zweite, die von [[Kuba]] über [[Kolumbien]] und [[Ecuador]] nach [[Peru]] führte; und die dritte, vorwiegend [[Mexiko]] gewidmete.<ref>Meyer-Abich 19. Auflage 2008, S. 66.</ref> |

||

Die erste Expedition führte im Februar 1800 von Caracas zum Fluss [[Río Apure|Apure]] und auf diesem in das Strombett des Orinoco, das stromaufwärts so weit wie möglich in südlicher Richtung befahren, dann aber verlassen wurde, um über den Rio Atabapo weiter südlich zum [[Rio Negro (Amazonas)|Rio Negro]], dem Amazonaszufluss, vorzustoßen. Man befuhr die Flüsse auf einer [[Piroge]], einem mit Axt und Feuer ausgehöhlten Baumstamm von etwa 13 Metern Länge und knapp einem Meter Breite. Sie wurde von einem Steuermann und vier indianischen Ruderern betrieben. Im Bereich des Hecks war ein niedriges Blätterdach installiert, an dessen tragfähigen Teilen Käfige mit eingefangenen Vögeln und Affen hingen. Die mitgeführten größeren Messinstrumente schränkten die Bewegungsfreiheit zusätzlich ein. |

Die erste Expedition führte im Februar 1800 von Caracas zum Fluss [[Río Apure|Apure]] und auf diesem in das Strombett des Orinoco, das stromaufwärts so weit wie möglich in südlicher Richtung befahren, dann aber verlassen wurde, um über den Rio Atabapo weiter südlich zum [[Rio Negro (Amazonas)|Rio Negro]], dem Amazonaszufluss, vorzustoßen. Man befuhr die Flüsse auf einer [[Piroge]], einem mit Axt und Feuer ausgehöhlten Baumstamm von etwa 13 Metern Länge und knapp einem Meter Breite. Sie wurde von einem Steuermann und vier indianischen Ruderern betrieben. Im Bereich des Hecks war ein niedriges Blätterdach installiert, an dessen tragfähigen Teilen Käfige mit eingefangenen Vögeln und Affen hingen. Die mitgeführten größeren Messinstrumente schränkten die Bewegungsfreiheit zusätzlich ein. |

||

| Zeile 108: | Zeile 108: | ||

Auf dem Rio Negro wurde die Einmündung des nordöstlich vom Orinoco direkt zufließenden [[Brazo Casiquiare|Rio Casiquiare]] erreicht und mit dessen Befahrung in ganzer Länge flussaufwärts der Nachweis geführt, dass entgegen der verbreiteten Lehrmeinung, wonach zwischen den großen [[Strom (Gewässerart)|Strom]]<nowiki />gebieten der Erde nirgendwo natürliche Verbindungen existierten, eine solche zwischen Orinoco und Amazonas eben doch vorhanden ist. Am 20. Mai 1800 erreichte die Piroge wie erwartet die [[Flussbifurkation|Bifurkation]] des Orinoco, an der er sich in zwei Arme gabelt, womit das wichtigste Forschungsziel dieser Expedition erreicht war; die Reisenden konnten sich für den Rückweg nun flussabwärts auf dem Orinoco fortbewegen. Sie folgten seinem Lauf bis Angostura ([[Ciudad Bolívar]]) und schlugen sich dann in der quälenden Hitze der [[Llanos]] nordwärts zur Küstenstadt [[Barcelona (Venezuela)|Nueva Barcelona]] durch, die sie am 23. Juli 1800 erreichten. |

Auf dem Rio Negro wurde die Einmündung des nordöstlich vom Orinoco direkt zufließenden [[Brazo Casiquiare|Rio Casiquiare]] erreicht und mit dessen Befahrung in ganzer Länge flussaufwärts der Nachweis geführt, dass entgegen der verbreiteten Lehrmeinung, wonach zwischen den großen [[Strom (Gewässerart)|Strom]]<nowiki />gebieten der Erde nirgendwo natürliche Verbindungen existierten, eine solche zwischen Orinoco und Amazonas eben doch vorhanden ist. Am 20. Mai 1800 erreichte die Piroge wie erwartet die [[Flussbifurkation|Bifurkation]] des Orinoco, an der er sich in zwei Arme gabelt, womit das wichtigste Forschungsziel dieser Expedition erreicht war; die Reisenden konnten sich für den Rückweg nun flussabwärts auf dem Orinoco fortbewegen. Sie folgten seinem Lauf bis Angostura ([[Ciudad Bolívar]]) und schlugen sich dann in der quälenden Hitze der [[Llanos]] nordwärts zur Küstenstadt [[Barcelona (Venezuela)|Nueva Barcelona]] durch, die sie am 23. Juli 1800 erreichten. |

||

Sie überstanden die 2250 Kilometer lange Flussfahrt, obwohl Bonpland zuletzt noch in Angostura dem Tod nahegekommen war, wozu außer der glücklichen Wendung mancher Gefahrensituation ihre Entschlossenheit und strapazierfähige Physis beitrugen.<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

Sie überstanden die 2250 Kilometer lange Flussfahrt, obwohl Bonpland zuletzt noch in Angostura dem Tod nahegekommen war, wozu außer der glücklichen Wendung mancher Gefahrensituation ihre Entschlossenheit und strapazierfähige Physis beitrugen.<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 178 f.</ref> Der in jungen Jahren oft kränkelnde Alexander meldete nach Hause: „Die Tropenwelt ist mein Element, und ich bin nie so ununterbrochen gesund gewesen als in den letzten zwei Jahren. […] Am Atabapo, wo die Wilden stets am Faulfieber leiden, widerstand meine Gesundheit unbegreiflich gut.“<ref>Zitiert nach Scurla, 11. Auflage 1985, S. 143 f.; Meyer-Abich 19. Auflage 2008, S. 80; Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 181.</ref> |

||

Den Gesamterfolg der amerikanischen Reise ermöglichte zudem ein unerschütterliches Durchhaltevermögen – ständig war Humboldt mit Ortsbestimmungen und Messungen aller Art oder mit der Erstellung der [[Humboldts Orinocokarte|Orinocokarte]] beschäftigt, Bonpland mit dem Botanisieren, beide zusammen mit Skizzen und Aufzeichnungen – auch unter widrigsten Bedingungen: |

Den Gesamterfolg der amerikanischen Reise ermöglichte zudem ein unerschütterliches Durchhaltevermögen – ständig war Humboldt mit Ortsbestimmungen und Messungen aller Art oder mit der Erstellung der [[Humboldts Orinocokarte|Orinocokarte]] beschäftigt, Bonpland mit dem Botanisieren, beide zusammen mit Skizzen und Aufzeichnungen – auch unter widrigsten Bedingungen: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Vier Monate hindurch schliefen wir in Wäldern, umgeben von Krokodilen, Boas und Jaguaren […], nichts genießend als Reis, Ameisen, [[Maniok|Manioc]], [[Dessertbanane|Pisang]], Orenocowasser und bisweilen Affen. […] In [[Ciudad Guayana|Guayana]], wo man wegen der Mosquiten, die die Luft verfinstern, Kopf und Hände stets verdeckt haben muß, ist es fast unmöglich am Tageslicht zu schreiben; man kann die Feder nicht ruhig halten, so wütend schmerzt das Gift der Insekten. Alle unsere Arbeit mußte daher beim Feuer, in einer indianischen Hütte, vorgenommen werden, wo kein Sonnenstrahl eindringt, und in welcher man auf dem Bauche kriechen muß. Hier aber erstickt man wieder von Rauch, wenn man auch weniger von den Moskiten leidet. |

|Text=Vier Monate hindurch schliefen wir in Wäldern, umgeben von Krokodilen, Boas und Jaguaren […], nichts genießend als Reis, Ameisen, [[Maniok|Manioc]], [[Dessertbanane|Pisang]], Orenocowasser und bisweilen Affen. […] In [[Ciudad Guayana|Guayana]], wo man wegen der Mosquiten, die die Luft verfinstern, Kopf und Hände stets verdeckt haben muß, ist es fast unmöglich am Tageslicht zu schreiben; man kann die Feder nicht ruhig halten, so wütend schmerzt das Gift der Insekten. Alle unsere Arbeit mußte daher beim Feuer, in einer indianischen Hütte, vorgenommen werden, wo kein Sonnenstrahl eindringt, und in welcher man auf dem Bauche kriechen muß. Hier aber erstickt man wieder von Rauch, wenn man auch weniger von den Moskiten leidet. |

||

|ref=<ref>Zitiert nach Scurla, 11. |

|ref=<ref>Zitiert nach Scurla, 11. Auflage 1985, S. 142 f.; Meyer-Abich 19. Auflage 2008, S. 80; eine ähnliche Schilderung von Komplikationen bei der Fahrt auf dem Orinoco zitiert Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 167 f.</ref>}} |

||

==== Zweite Expedition: Von Cartagena nach Lima ==== |

==== Zweite Expedition: Von Cartagena nach Lima ==== |

||

| Zeile 122: | Zeile 122: | ||

Die zweite Südamerika-Expedition begann nach einem Zwischenaufenthalt in [[Havanna]], wo Humboldt das Material für seinen geographischen ''Essai politique sur l′île de Cuba'' erarbeitet hatte, am 30. März 1801 in [[Cartagena (Kolumbien)|Cartagena]] an der kolumbianischen Karibik-Küste. Humboldt hatte erfahren, dass er sich der französischen Weltumsegelungsexpedition unter Kapitän [[Nicolas Baudin]] an der peruanischen Küste würde anschließen können. Auf dem Wege dahin drängte sich die Umsetzung des lang erwogenen Anden-Forschungsprojekts auf. |

Die zweite Südamerika-Expedition begann nach einem Zwischenaufenthalt in [[Havanna]], wo Humboldt das Material für seinen geographischen ''Essai politique sur l′île de Cuba'' erarbeitet hatte, am 30. März 1801 in [[Cartagena (Kolumbien)|Cartagena]] an der kolumbianischen Karibik-Küste. Humboldt hatte erfahren, dass er sich der französischen Weltumsegelungsexpedition unter Kapitän [[Nicolas Baudin]] an der peruanischen Küste würde anschließen können. Auf dem Wege dahin drängte sich die Umsetzung des lang erwogenen Anden-Forschungsprojekts auf. |

||

Von Barancas Nuevas befuhren Humboldt und Bonpland den [[Río Magdalena]] flussaufwärts: „Unsere Magdalena-Reise bildete eine schreckliche Tragödie; von den zwanzig dunklen Ruderknechten ließen wir acht auf dem Wege zurück, ebensoviel langten gleich und mit stinkenden Geschwüren in [[Honda (Kolumbien)|Honda]] an.“ Nach viertägigem steilen Aufstieg erreichten sie die Anden-Hochebene und konnten in [[Bogotá]] in regen wissenschaftlichen Austausch mit dem sie aufwendig empfangenden Botaniker [[José Mutis]] treten.<ref>Humboldt besuchte Mutis im Juli des Jahres 1801 in |

Von Barancas Nuevas befuhren Humboldt und Bonpland den [[Río Magdalena]] flussaufwärts: „Unsere Magdalena-Reise bildete eine schreckliche Tragödie; von den zwanzig dunklen Ruderknechten ließen wir acht auf dem Wege zurück, ebensoviel langten gleich und mit stinkenden Geschwüren in [[Honda (Kolumbien)|Honda]] an.“ Nach viertägigem steilen Aufstieg erreichten sie die Anden-Hochebene und konnten in [[Bogotá]] in regen wissenschaftlichen Austausch mit dem sie aufwendig empfangenden Botaniker [[José Mutis]] treten.<ref>Humboldt besuchte Mutis im Juli des Jahres 1801 in Bogotá während seiner Amerikaexpedition. Bartolomé Ribas Ozonas: ''José Celestino Mutis, amistad y colaboración con A. v. Humboldt.'' S. 151–172, {{Webarchiv|url=https://www.analesranf.com/index.php/mono/article/download/958/955 |wayback=20161229103742 |text=online}} in ''analesranf.com''.</ref> Für den spanischen Vizekönig erstellte Humboldt unter anderem ein Gutachten über die Silbergruben und die Goldproduktion Kolumbiens. Die Fortsetzung des Weges über die Anden gestaltete sich äußerst beschwerlich: „Dicke Wälder liegen zwischen Morästen; die Maultiere sinken bis auf den halben Leib ein; und man muß durch so tiefe und enge Schlüchte, daß man in Stollen eines Bergwerks zu kommen glaubt. Auch sind die Wege mit den Knochen der Maultiere bepflastert, die hier vor Kälte oder Mattigkeit umfielen.“ |

||

Um von Bogotá nach [[Quito]] zu gelangen, benötigten die Reisenden vom 19. September 1801 – mit einem Zwischenaufenthalt in [[Popayán]] – bis zum 6. Januar 1802. In Quito kamen sie im Hause des Herzogs Juan Pío Montúfar y Larrea unter; dessen Sohn [[Carlos de Montúfar y Larrea-Zurbano|Carlos de Montúfar]] (1780–1816) nahm fortan an der amerikanischen Expedition Humboldts teil.<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

Um von Bogotá nach [[Quito]] zu gelangen, benötigten die Reisenden vom 19. September 1801 – mit einem Zwischenaufenthalt in [[Popayán]] – bis zum 6. Januar 1802. In Quito kamen sie im Hause des Herzogs Juan Pío Montúfar y Larrea unter; dessen Sohn [[Carlos de Montúfar y Larrea-Zurbano|Carlos de Montúfar]] (1780–1816) nahm fortan an der amerikanischen Expedition Humboldts teil.<ref>Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 204.</ref> |

||

Zum Forschungsschwerpunkt wurden nun neuerlich Vulkane in einem Gebiet Ecuadors. Den [[Pichincha]] bestieg Humboldt nach einem ersten abgebrochenen Versuch gleich zweimal, zuletzt begleitet von einem heftigen Erdbeben, dessen Stöße er sorgfältig protokollierte. Trotz der Unzulänglichkeiten von Schuhwerk, Bekleidung und Ausrüstung gelangten Humboldt, Bonpland und Montúfar am 23. Juni 1802 bei der Besteigung des [[Chimborazo]] (6263 Meter) fast bis zum Gipfel, mussten aber wegen einer unpassierbaren Felsspalte 400 bis 800 Meter unterhalb des Kraters umkehren. Gleichwohl blieb dies auf 30 Jahre ein Höhenweltrekord für Bergsteiger. Dabei litten sie unter den Symptomen der [[Höhenkrankheit]]: Schwindel und Brechreiz, Blutungen aus Lippen und Zahnfleisch. |

Zum Forschungsschwerpunkt wurden nun neuerlich Vulkane in einem Gebiet Ecuadors. Den [[Pichincha]] bestieg Humboldt nach einem ersten abgebrochenen Versuch gleich zweimal, zuletzt begleitet von einem heftigen Erdbeben, dessen Stöße er sorgfältig protokollierte. Trotz der Unzulänglichkeiten von Schuhwerk, Bekleidung und Ausrüstung gelangten Humboldt, Bonpland und Montúfar am 23. Juni 1802 bei der Besteigung des [[Chimborazo]] (6263 Meter) fast bis zum Gipfel, mussten aber wegen einer unpassierbaren Felsspalte 400 bis 800 Meter unterhalb des Kraters umkehren. Gleichwohl blieb dies auf 30 Jahre ein Höhenweltrekord für Bergsteiger. Dabei litten sie unter den Symptomen der [[Höhenkrankheit]]: Schwindel und Brechreiz, Blutungen aus Lippen und Zahnfleisch. |

||

| Zeile 130: | Zeile 130: | ||

Bald darauf erforschte die Expedition nach rasantem Abstieg nach [[Jaén (Peru)|Jaén]]<ref>Georg Petersen, [[Hartmut Fröschle]]: ''Die Deutschen in Peru''. In: Hartmut Fröschle (Hrsg.): ''Die Deutschen in Lateinamerika. Schicksal und Leistung''. Erdmann, Tübingen 1979, ISBN 3-7711-0293-6, S. 696–741, hier S. 701.</ref> den Oberlauf des [[Marañón]] im [[Amazonas#Quellflüsse|Quellgebiet des Amazonas]] und nach neuerlichem Aufstieg in die Anden die Überreste der [[Inka]]stätten in der Umgebung von [[Cajamarca]]. Wie die Messungen ergaben, überquerten sie dabei den [[Erdmagnetfeld#Magnetischer Äquator|magnetischen Äquator]]. Humboldt bemerkte während seiner Südamerikareise bei verschiedenen Gelegenheiten die tagesperiodische Schwankung der Schallintensität ([[Humboldt-Effekt]]), für die er 1820 eine Erklärung gab. |

Bald darauf erforschte die Expedition nach rasantem Abstieg nach [[Jaén (Peru)|Jaén]]<ref>Georg Petersen, [[Hartmut Fröschle]]: ''Die Deutschen in Peru''. In: Hartmut Fröschle (Hrsg.): ''Die Deutschen in Lateinamerika. Schicksal und Leistung''. Erdmann, Tübingen 1979, ISBN 3-7711-0293-6, S. 696–741, hier S. 701.</ref> den Oberlauf des [[Marañón]] im [[Amazonas#Quellflüsse|Quellgebiet des Amazonas]] und nach neuerlichem Aufstieg in die Anden die Überreste der [[Inka]]stätten in der Umgebung von [[Cajamarca]]. Wie die Messungen ergaben, überquerten sie dabei den [[Erdmagnetfeld#Magnetischer Äquator|magnetischen Äquator]]. Humboldt bemerkte während seiner Südamerikareise bei verschiedenen Gelegenheiten die tagesperiodische Schwankung der Schallintensität ([[Humboldt-Effekt]]), für die er 1820 eine Erklärung gab. |

||

Als die Teilnehmer nach viermaliger Überwindung einer Andenkette am 23. Oktober 1802 in [[Lima]] ankamen, war dieses zweite Forschungsunternehmen erfolgreich beendet. Zwischen zehn Grad nördlicher und zehn Grad südlicher Breite waren die Klima- und [[Vegetationsstufen]] des tropischen Hochgebirges in mannigfaltiger Weise durchmessen und erfasst worden. Mit der Beobachtung des [[Merkurtransit|Durchgangs]] des Planeten [[Merkur (Planet)|Merkur]] am 9. November 1802<ref>[[NASA]]: [https://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/MercuryCatalog.html ''Seven Century Catalog of Mercury Transits: 1601 CE to 2300 CE''.]</ref> in Limas Hafen [[Callao]] gelang Humboldt eine genauere Bestimmung des [[ |

Als die Teilnehmer nach viermaliger Überwindung einer Andenkette am 23. Oktober 1802 in [[Lima]] ankamen, war dieses zweite Forschungsunternehmen erfolgreich beendet. Zwischen zehn Grad nördlicher und zehn Grad südlicher Breite waren die Klima- und [[Höhenstufe (Ökologie)|Vegetationsstufen]] des tropischen Hochgebirges in mannigfaltiger Weise durchmessen und erfasst worden. Mit der Beobachtung des [[Merkurtransit|Durchgangs]] des Planeten [[Merkur (Planet)|Merkur]] am 9. November 1802<ref>[[NASA]]: [https://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/MercuryCatalog.html ''Seven Century Catalog of Mercury Transits: 1601 CE to 2300 CE''.]</ref> in Limas Hafen [[Callao]] gelang Humboldt eine genauere Bestimmung des [[Geographische Länge|Längengrads]] von Lima; dieser wurde in der Folge ein Richtwert für den ganzen südwestlichen Teil des neuen Kontinents. Dort studierte er auch die Düngeeigenschaften von [[Guano]], der daraufhin als Dünger nach Europa eingeführt wurde.<ref>Bärbel Rott: [http://www.hin-online.de/index.php/hin/article/view/234/436 ''Alexander von Humboldt brachte Guano nach Europa – mit ungeahnten globalen Folgen''] In: ''Humboldt im Netz'' Band 17, Nummer 32 (2016).</ref> |

||

Dort studierte er auch die Düngeeigenschaften von [[Guano]], der daraufhin als Dünger nach Europa eingeführt wurde.<ref>Bärbel Rott: [http://www.hin-online.de/index.php/hin/article/view/234/436 ''Alexander von Humboldt brachte Guano nach Europa – mit ungeahnten globalen Folgen''] In: ''Humboldt im Netz'' Band 17, Nr. 32 (2016).</ref> |

|||

==== Dritte Expedition: Mexiko ==== |

==== Dritte Expedition: Mexiko ==== |

||

Bereits vor dem Aufbruch von [[Quito]] war die Information eingetroffen, dass der geplante Anschluss an die französische Weltumsegelungsexpedition von Kapitän [[Nicolas Baudin|Baudin]] wegen dessen Routenänderung nicht mehr möglich sei. Erneut musste also umdisponiert werden. Nach einem Zwischenaufenthalt in [[Guayaquil]], bei dem Humboldt durch Temperaturmessungen die nach ihm benannte [[Meeresströmung]] nachwies, begann am 23. März 1803 in [[Acapulco]] ein einjähriger Aufenthalt in Mexiko als letzter Abschnitt der Reise. Auf der Basis [[Höhenmesser|barometrischer Höhenmessungen]] während des Reisewegs von Acapulco über [[Mexiko-Stadt]] (mit gut neunmonatigem Erkundungsaufenthalt) bis [[Veracruz (Veracruz)|Veracruz]] an der Atlantikküste konnte ein Höhenquerschnittsprofil Zentral-Mexikos angelegt werden. In Mexiko-Stadt sammelte Humboldt Material für sein landeskundliches Werk über das Vizekönigreich Neuspanien (mit Beschreibungen der politischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen sowie weitreichenden Bevölkerungsstatistiken), das ebenso zu einem Grundstein der modernen wissenschaftlichen Geographie wurde wie das über Kuba, für das er die Vorstudien im März und April 1804 in [[Havanna]] vornahm.<ref>[[Franz Tichy]]: ''Die Mexiko-Reise Alexander von Humboldts 1803–1804.'' In: José Manuel López de Abiada, [[Titus Heydenreich]] (Hrsg.): ''Iberoamérica – Homenaje a Gustav Siebenmann''. Wilhelm Fink, München 1983, ISBN 3-7705-2154-4, Band 2, S. 963–988.</ref> Zudem trug er Beobachtungen zu epidemischen Infektionskrankheiten, insbesondere zum [[Gelbfieber]], zusammen und beschrieb sie später als Herausforderung für Medizin und Gesellschaft.<ref>{{Internetquelle |autor=Andreas W. Daum |url=https://www.sueddeutsche.de/wissen/alexander-von-humboldt-seuche-coronavirus-1.4908734?reduced=true |titel=Wie Humboldt die Seuche jagte. Alexander von Humboldt spürte in Südamerika und Europa Infektionskrankheiten nach. |werk=Süddeutsche Zeitung |datum=2020-05-20 |abruf=2020-05-25}}</ref> |

Bereits vor dem Aufbruch von [[Quito]] war die Information eingetroffen, dass der geplante Anschluss an die französische Weltumsegelungsexpedition von Kapitän [[Nicolas Baudin|Baudin]] wegen dessen Routenänderung nicht mehr möglich sei. Erneut musste also umdisponiert werden. Nach einem Zwischenaufenthalt in [[Guayaquil]], bei dem Humboldt durch Temperaturmessungen die nach ihm benannte [[Meeresströmung]] nachwies, begann am 23. März 1803 in [[Acapulco]] ein einjähriger Aufenthalt in Mexiko als letzter Abschnitt der Reise. Auf der Basis [[Höhenmesser|barometrischer Höhenmessungen]] während des Reisewegs von Acapulco über [[Mexiko-Stadt]] (mit gut neunmonatigem Erkundungsaufenthalt) bis [[Veracruz (Veracruz)|Veracruz]] an der Atlantikküste konnte ein Höhenquerschnittsprofil Zentral-Mexikos angelegt werden. In Mexiko-Stadt sammelte Humboldt Material für sein landeskundliches Werk über das Vizekönigreich Neuspanien (mit Beschreibungen der politischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen sowie weitreichenden Bevölkerungsstatistiken), das ebenso zu einem Grundstein der modernen wissenschaftlichen Geographie wurde wie das über Kuba, für das er die Vorstudien im März und April 1804 in [[Havanna]] vornahm.<ref>[[Franz Tichy]]: ''Die Mexiko-Reise Alexander von Humboldts 1803–1804.'' In: José Manuel López de Abiada, [[Titus Heydenreich]] (Hrsg.): ''Iberoamérica – Homenaje a Gustav Siebenmann''. Wilhelm Fink, München 1983, ISBN 3-7705-2154-4, Band 2, S. 963–988.</ref> Zudem trug er Beobachtungen zu epidemischen Infektionskrankheiten, insbesondere zum [[Gelbfieber]], zusammen und beschrieb sie später als Herausforderung für Medizin und Gesellschaft.<ref>{{Internetquelle |autor=Andreas W. Daum |url=https://www.sueddeutsche.de/wissen/alexander-von-humboldt-seuche-coronavirus-1.4908734?reduced=true |titel=Wie Humboldt die Seuche jagte. Alexander von Humboldt spürte in Südamerika und Europa Infektionskrankheiten nach. |werk=Süddeutsche Zeitung |datum=2020-05-20 |abruf=2020-05-25}}</ref> |

||

Abgeschlossen wurde die Amerika-Expedition mit einem Besuch in den [[USA]], wo Humboldt, auch aufgrund seiner intensiven Reisekorrespondenz, bereits höchste Anerkennung als Forscher und Wissenschaftler genoss und unter anderem drei Wochen als Gast des Präsidenten [[Thomas Jefferson]] in [[Washington, D.C.]] und [[Philadelphia]] verbrachte. |

Abgeschlossen wurde die Amerika-Expedition mit einem Besuch in den [[Vereinigte Staaten|USA]], wo Humboldt, auch aufgrund seiner intensiven Reisekorrespondenz, bereits höchste Anerkennung als Forscher und Wissenschaftler genoss und unter anderem drei Wochen als Gast des Präsidenten [[Thomas Jefferson]] in [[Washington, D.C.]] und [[Philadelphia]] verbrachte. |

||

Am 3. August 1804 betraten Humboldt und Bonpland in [[Bordeaux]] wieder europäischen Boden. Dass ein Privatmann eine solche Forschungsreise gänzlich aus eigenen Mitteln bestritten hatte, war beispiellos. Humboldts Vermögen war um ein Drittel vermindert, und es sollte in den drei folgenden Jahrzehnten, in denen er sein Reisewerk in 30 Bänden verfasste und in Druck gab |

Am 3. August 1804 betraten Humboldt und Bonpland in [[Bordeaux]] wieder europäischen Boden. Dass ein Privatmann eine solche Forschungsreise gänzlich aus eigenen Mitteln bestritten hatte, war beispiellos. Humboldts Vermögen war um ein Drittel vermindert, und es sollte in den drei folgenden Jahrzehnten, in denen er sein Reisewerk in 30 Bänden verfasste und in Druck gab – das größte je erschienene private Reisewerk überhaupt – gänzlich aufgebraucht werden. |

||

==== Verurteilung von Sklaverei und Kolonialregime ==== |

==== Verurteilung von Sklaverei und Kolonialregime ==== |

||

[[Datei:Alexandre humboldt.jpg|mini|Alexander von Humboldt, Gemälde von [[Friedrich Georg Weitsch]] (1806)]] |

[[Datei:Alexandre humboldt.jpg|mini|Alexander von Humboldt, Gemälde von [[Friedrich Georg Weitsch]] (1806)]] |

||

Der unter dem Schutz der spanischen Krone reisende Humboldt, der für seine Untersuchungen der sozialen Verhältnisse vor Ort auf die Unterstützung der Kolonialverwaltungen angewiesen war und im Austausch mit deren führenden Repräsentanten stand, konnte offene Systemkritik nicht äußern, ohne sein ganzes Unternehmen akut zu gefährden. In seinen Reisetagebüchern wie in späteren Schriften zeigt sich aber deutlich, dass Humboldt die herrschenden Verhältnisse für auf Dauer unhaltbar ansah. Gegen die von Monokulturen und Sklavenhaltung bestimmte „gegenwärtige Zwangslage“ setzte er auf eine Verbindung von natürlicher Ordnung und menschlicher Freiheit: Würde diese Zwangslage durch Revolutionen beseitigt, käme es zur Produktion von Seide, Wein, Öl und Tuch „in selbständiger, freier Existenz“; dann gehe auch die Handelsabhängigkeit zurück und alles komme in eine natürliche Lage. „Die Sklaven-Haciendas setzen unnatürliche Verhältnisse voraus und begründen neue, noch unnatürlichere. Was aber gegen die Natur ist, ist ungerecht, schlecht und ohne Bestand.“<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

Der unter dem Schutz der spanischen Krone reisende Humboldt, der für seine Untersuchungen der sozialen Verhältnisse vor Ort auf die Unterstützung der Kolonialverwaltungen angewiesen war und im Austausch mit deren führenden Repräsentanten stand, konnte offene Systemkritik nicht äußern, ohne sein ganzes Unternehmen akut zu gefährden. In seinen Reisetagebüchern wie in späteren Schriften zeigt sich aber deutlich, dass Humboldt die herrschenden Verhältnisse für auf Dauer unhaltbar ansah. Gegen die von Monokulturen und Sklavenhaltung bestimmte „gegenwärtige Zwangslage“ setzte er auf eine Verbindung von natürlicher Ordnung und menschlicher Freiheit: Würde diese Zwangslage durch Revolutionen beseitigt, käme es zur Produktion von Seide, Wein, Öl und Tuch „in selbständiger, freier Existenz“; dann gehe auch die Handelsabhängigkeit zurück und alles komme in eine natürliche Lage. „Die Sklaven-Haciendas setzen unnatürliche Verhältnisse voraus und begründen neue, noch unnatürlichere. Was aber gegen die Natur ist, ist ungerecht, schlecht und ohne Bestand.“<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait.'' S. 182 f.</ref> |

||

Im ''politischen Essay über die Insel Kuba'' schrieb Humboldt: |

Im ''politischen Essay über die Insel Kuba'' schrieb Humboldt: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Ohne Zweifel ist die Sklaverei das größte aller Übel, welche die Menschheit gepeinigt haben, sei es, dass man den Sklaven betrachtet, wie er seiner Familie in der Heimat entrissen und in die Schiffsräume eines für den Negerhandel zugerichteten Fahrzeugs geworfen wird, oder dass man ihn als einen Teil der Herde schwarzer Menschen, die auf dem Boden der Antillen zusammengefercht wird, betrachtet; |

|Text=Ohne Zweifel ist die Sklaverei das größte aller Übel, welche die Menschheit gepeinigt haben, sei es, dass man den Sklaven betrachtet, wie er seiner Familie in der Heimat entrissen und in die Schiffsräume eines für den Negerhandel zugerichteten Fahrzeugs geworfen wird, oder dass man ihn als einen Teil der Herde schwarzer Menschen, die auf dem Boden der Antillen zusammengefercht wird, betrachtet; |

||

|ref=<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

|ref=<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 184.</ref>}} |

||

Eine Besserung der Lage konnte nach Humboldts Vorstellung nur durch diejenigen europäischen Regierungen bewirkt werden, „welche ein Gefühl für Menschenwert haben und wissen, dass jede Ungerechtigkeit einen Keim der Zerstörung in sich trägt“. Dazu werde es aber nicht kommen, „solange nicht die Gesamtheit der Eigentümer und die Kolonial-Versammlungen oder Legislaturen die nämliche Ansicht teilen und nach einem wohlberechneten Plan zusammenarbeiten, um die völlige Aufhebung der Sklaverei in den Antillen zu erzielen.“<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

Eine Besserung der Lage konnte nach Humboldts Vorstellung nur durch diejenigen europäischen Regierungen bewirkt werden, „welche ein Gefühl für Menschenwert haben und wissen, dass jede Ungerechtigkeit einen Keim der Zerstörung in sich trägt“. Dazu werde es aber nicht kommen, „solange nicht die Gesamtheit der Eigentümer und die Kolonial-Versammlungen oder Legislaturen die nämliche Ansicht teilen und nach einem wohlberechneten Plan zusammenarbeiten, um die völlige Aufhebung der Sklaverei in den Antillen zu erzielen.“<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 185.</ref> |

||

In einer bei Lebzeiten unveröffentlichten Schrift hegte Humboldt jedoch wenig Hoffnung auf eine bevorstehende Veränderung der Lage zum Positiven: |

In einer bei Lebzeiten unveröffentlichten Schrift hegte Humboldt jedoch wenig Hoffnung auf eine bevorstehende Veränderung der Lage zum Positiven: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Die europäischen Regierungen haben so viel Erfolg in der Verbreitung des Hasses und der Uneinigkeit in den Kolonien erzielt, dass man in diesen die Freuden des geselligen Lebens kaum kennt; […] Aus dieser Lage entsteht eine Verwirrung von Ideen und unbegreiflichen Meinungen, eine allgemeine revolutionäre Tendenz. Aber dieser Wunsch beschränkt sich darauf, die Europäer zu vertreiben und sich danach gegenseitig zu bekriegen. |

|Text=Die europäischen Regierungen haben so viel Erfolg in der Verbreitung des Hasses und der Uneinigkeit in den Kolonien erzielt, dass man in diesen die Freuden des geselligen Lebens kaum kennt; […] Aus dieser Lage entsteht eine Verwirrung von Ideen und unbegreiflichen Meinungen, eine allgemeine revolutionäre Tendenz. Aber dieser Wunsch beschränkt sich darauf, die Europäer zu vertreiben und sich danach gegenseitig zu bekriegen. |

||

|ref=<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

|ref=<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 234.</ref>}} |

||

Besonders drastisch kritisierte Alexander von Humboldt im Reisetagebuch die Willkürherrschaft der Mönche in den Missionen der spanischen Kolonien, vor allem in Venezuela. Durch von den Mönchen gesponnene Intrigen, bei denen die Indianer auch durch einseitige Belohnungen gegeneinander ausgespielt worden seien, habe sich das Unterdrückungsregime etabliert: |

Besonders drastisch kritisierte Alexander von Humboldt im Reisetagebuch die Willkürherrschaft der Mönche in den Missionen der spanischen Kolonien, vor allem in Venezuela. Durch von den Mönchen gesponnene Intrigen, bei denen die Indianer auch durch einseitige Belohnungen gegeneinander ausgespielt worden seien, habe sich das Unterdrückungsregime etabliert: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Es gibt keine unbegrenztere Despotie als die der Mönche. Welche schreckliche Vorstellung, dass derselbe Mensch, der von den Sünden freispricht, der nach seinem Belieben den mildesten Trost eines zukünftigen, glücklicheren Lebens entziehen kann, auch Herr und Gebieter über euer Eigentum, die Früchte eures Ackerbaus, eure geringfügigsten Handlungen ist. […] Der Missionar versucht, sein Dorf wie ein Kloster zu behandeln. Alles geschieht nach dem Ton der Glocken; der Indio ist nicht einen einzigen Augenblick in seinen Handlungen frei […] Der Indio will nichts anbauen, weil alles, was er hervorbringt, dem Pater gehört. |

|Text=Es gibt keine unbegrenztere Despotie als die der Mönche. Welche schreckliche Vorstellung, dass derselbe Mensch, der von den Sünden freispricht, der nach seinem Belieben den mildesten Trost eines zukünftigen, glücklicheren Lebens entziehen kann, auch Herr und Gebieter über euer Eigentum, die Früchte eures Ackerbaus, eure geringfügigsten Handlungen ist. […] Der Missionar versucht, sein Dorf wie ein Kloster zu behandeln. Alles geschieht nach dem Ton der Glocken; der Indio ist nicht einen einzigen Augenblick in seinen Handlungen frei […] Der Indio will nichts anbauen, weil alles, was er hervorbringt, dem Pater gehört. |

||

|ref=<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait |

|ref=<ref>Zitiert nach Frank Holl: ''Alexander von Humboldt – Mein vielbewegtes Leben. Ein biographisches Portrait'', S. 114 f.</ref>}} |

||

=== Naturforscher in Paris und Berlin === |

=== Naturforscher in Paris und Berlin === |

||

| Zeile 164: | Zeile 163: | ||

==== Empfang in Paris ==== |

==== Empfang in Paris ==== |

||

In Paris, wo er den Anschluss an die wissenschaftliche Entwicklung der vergangenen fünf Jahre suchte und fand, wurde ihm von seinen Forscherkollegen ein grandioser Empfang bereitet. Sie sagten ihm jede Unterstützung bei der Klärung fachwissenschaftlicher Probleme zu.<ref>Scurla, 11. |