„Lucas Cranach der Ältere“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Weylo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 296: | Zeile 296: | ||

| Musée Royaux des Beaux Arts, Brüssel |

| Musée Royaux des Beaux Arts, Brüssel |

||

|- |

|- |

||

| [[Datei:Lucas Cranach d. |

| [[Datei:Lucas Cranach d.Ä. - Judith mit dem Haupt des Holofernes (Staatsgalerie Stuttgart).jpg|100x100px]] |

||

| Judith mit dem Haupt des Holofernes |

| Judith mit dem Haupt des Holofernes |

||

| um 1530 |

| um 1530 |

||

Version vom 7. Oktober 2013, 21:07 Uhr

Lucas Cranach der Ältere (* um 1472 in Kronach, Oberfranken; † 16. Oktober 1553 in Weimar) war einer der bedeutendsten deutschen Maler und Grafiker der Renaissance. Er war ab 1505 Hofmaler am kursächsischen Hof unter Friedrich dem Weisen, Johann dem Beständigen und Johann Friedrich dem Großmütigen. Neben zahlreichen Altarwerken und allegorischen Gemälden fertigten er und seine Werkstatt vor allem auch eine große Zahl an Porträts seiner Dienstherren sowie der Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon. Die Cranach-Werkstatt, die mutmaßlich rund 5000 Gemälde verlassen haben, wurde von seinem gleichnamigen Sohn Lucas Cranach d. J. fortgeführt.

Lebenslauf

in der Lutherstadt Wittenberg

Der Chronist Mathias Gunderam berichtete 1556, dass Cranach am 4. Oktober 1472 in Kronach geboren sei und bei seinem Vater, dem wohlhabenden Kronacher Bürger Hans Maler, die erste künstlerische Ausbildung erhalten habe. Urkundliche Belege zur Herkunft Cranachs und zu seinem Geburtsdatum gibt es nicht. Ausgehend von Gerichtsakten aus dem Jahr 1495, in denen es um das schlechte Betragen der Maler-Kinder geht, wird das Geburtsjahr 1472 von der jüngeren Forschung bezweifelt und nur noch vage auf „um 1475“ datiert.[1]

Nach der ersten künstlerischen Ausbildung dürfte Lucas als Geselle auf Wanderschaft gegangen sein. 1501 kam er nach Wien und blieb dort bis 1504. Die aus dieser Zeit erhaltenen Gemälde zeigen deutliche Einflüsse der Donauschule. In Wien knüpfte er erste Kontakte zu führenden Humanisten. Bereits gegen Ende seines Wiener Aufenthalts signierte Cranach seine Bilder mit Lucas Cranach („Lucas [aus] Kronach“).

1505 bekam er in Wittenberg eine Anstellung als Hofmaler bei Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen. Er übernahm die zuvor von Jacopo de’ Barbari geleitete Malerwerkstatt im Wittenberger Schloss, zu deren Aufgaben nicht nur die Ausstattung von Kirchen und Schlössern mit Gemälden, sondern auch Entwürfe von Festdekorationen gehörten. Cranach fertigte zahlreiche Porträts seines Brotherrn, erstmals 1507 für die Nürnberger Dominikanerkirche. Auch beschäftigte er sich bald mit Druckgrafik (Holzschnitte etc.), die er teilweise – ähnlich wie Albrecht Dürer – selbst frei vertrieb.

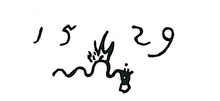

Mit Wirkung vom 6. Januar 1508 wurde Cranach durch seinen Dienstherrn ein Emblem (mit geflügelter Schlange mit Rubinring im Maul) als Familienwappen verliehen. Im selben Jahr wurde er vom Kurfürsten in diplomatischem Auftrag in die Niederlande (nach Mecheln) gesandt, wo er – neben anderen Mitgliedern der Familie – von Kaiser Maximilian I. und von dem späteren Kaiser Karl V. Porträts anfertigte.

Im Jahr 1510 sind in Urkunden der Stadt Wittenberg erstmals Sonderzahlungen von Lucas Moler erwähnt. Außerdem erwarb er in jenem Jahr diverse Baumaterialien. Daraus wird geschlossen, dass er in jenem Jahr mitsamt der Werkstatt vom Schloss in die Stadt zog. Wahrscheinlich 1512 heiratete Cranach Barbara Brengebier[2] († 25. Dezember 1540), eine Tochter von Jobst Brengebier, dem Bürgermeister von Gotha. Vom selben Jahr an betrieb er auch einen Weinausschank.

1520 konnte er sich in Wittenberg eine Apotheke kaufen, wenige Jahre später ist er auch als Buchhändler, Papierhändler und Verleger nachgewiesen. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner, dem Goldschmied Christian Döring, betreute er unter anderem 1522 verlegerisch die Herausgabe von Martin Luthers Septembertestament. Er wurde – auch als Grundeigentümer und Verleger – in seiner neuen Heimat eine angesehene und einflussreiche Persönlichkeit. 1524 traf er Albrecht Dürer in Nürnberg; bei dieser Gelegenheit fertigte Dürer ein Silberstiftporträt Cranachs an. Cranach gelangte erstmals in der Amtsperiode 1519/1520 in den Ratsstuhl von Wittenberg als Kämmerer und übte dieses Amt in der Folgezeit bis 1535 wiederholt aus. Des Weiteren gehörte er dem Rat als Mitglied in der Amtsperiode 1528/1529 an.

In Wittenberg schloss er Freundschaft mit Philipp Melanchthon und Martin Luther. Bei letzterem fungierte er zusammen mit seiner Ehefrau als Trauzeuge bei dessen Heirat mit Katharina von Bora 1525[3] und war Taufpate von Luthers ältestem Sohn. Die zweite Ehefrau seines Sohnes Lucas Cranachs des Jüngeren, Magdalena Schurff, war eine Nichte Philipp Melanchthons.[3] Cranach entwickelte sich nicht nur zu dem charakteristischen Maler der deutschen Reformation, er wirkte auch mittels seiner Grafiken in reformatorischen Schriften landesweit in der geistigen Auseinandersetzung dieser Zeit.

Nach dem Tod Friedrichs des Weisen wurde Cranach von dessen Nachfolgern Johann dem Beständigen und Johann Friedrich dem Großmütigen weiter als Hofmaler beschäftigt. Neben meist nicht näher bekannten Mitarbeitern waren ab etwa 1530 auch seine beiden Söhne Hans und Lucas d. J. in der Cranach-Werkstatt tätig.

Von 1537 bis 1544 stand Lucas Cranach wiederholt als Bürgermeister an der Spitze des Wittenberger Gemeinwesens und übte auch das Amt des Beisitzers eines Bürgermeisters als Altbürgermeister mehrfach aus.

Im Jahr 1547 unterlag sein dritter Dienstherr Herzog Johann Friedrich der Großmütige in der Schlacht bei Mühlberg den kaiserlichen Truppen und wurde gefangengesetzt. Auf die Aufforderung Johann Friedrichs folgte ihm Cranach drei Jahre später in die Gefangenschaft nach Augsburg, dann nach Innsbruck. Auch dort war er für den Herzog und dessen Besucher tätig – seine Wittenberger Werkstatt hatte er inzwischen seinem Sohn Lucas übergeben. In Augsburg machte er die Bekanntschaft Tizians. Zwei Jahre später ging er mit dem Herzog in dessen neue Residenz nach Weimar.

Lucas Cranach der Ältere starb am 16. Oktober 1553 im Haus seiner Tochter Barbara Cranach in Weimar (dem „Cranachhaus“). Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Weimarer Jakobsfriedhof; auf seinem Grabstein wird er als „der schnellste Maler“ bezeichnet.

Nachkommen

Cranach hatte mit seiner Frau Barbara fünf Kinder:

- Hans (* um 1512; † 1537), der ebenfalls Künstler wurde

- Lucas (* 1515; † 1586), genannt „der Jüngere“, übernahm 1550 (1552?) die Werkstatt des Vaters und wurde wie dieser auch Ratsmitglied und Bürgermeister in Wittenberg. Der Enkel Augustin (1554–1595) und der Urenkel Lucas (1586–1645) führten die künstlerische Familientradition fort.

- Barbara (Lebensdaten unbekannt), verheiratet mit dem sächsischen Kanzler Christian Brück. Aus dieser Linie stammt Goethes Mutter, so dass Lucas Cranach der Urgroßvater 7. Grades von Goethe ist.

- Ursula (Lebensdaten unbekannt), erste Heirat am 3. Mai 1537 (Ehemann unbekannt), zweite Heirat 1544 mit dem Gothaer Bürgermeister Georg Dasch

- Anna (* unbekannt; † 30. Juni 1577), verheiratet mit dem Wittenberger Apotheker und Bürgermeister Caspar Pfreund

Leistung

Lucas Cranach zählt zu den bedeutendsten bildenden Künstlern des frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland. Seitdem er 1505 die feste Stellung als Hofmaler der sächsischen Kurfürsten innehatte, arbeitete er zusätzlich für Kaiser Maximilian I., für Albrecht von Brandenburg, Albrechts Bruder Joachim I. Nestor und dessen Sohn Joachim II. von Brandenburg, außerdem für andere hohe Adlige und – gleichzeitig – für seine protestantischen Freunde. Zusammen mit Albrecht Dürer und weiteren bedeutenden Künstlern der Zeit hat er 1515 den ehrenvollen Auftrag erhalten, das Gebetbuch Maximilians I. zu illustrieren.

In vielen seiner Werke findet sich der indirekte Einfluss seines großen Nürnberger Kollegen. Doch suchte Cranach weniger als Dürer die Auseinandersetzung mit klassisch-italienischen Formen, sondern verblieb innerhalb nordalpiner Gestaltung: Er wechselte von den Neuerungen der Donauschule zu niederdeutschen Traditionen. Besonders bekannt wurde Cranach mit seinen weltlichen und allegorischen Aktdarstellungen, die in der deutschen Malerei völlig neu waren.

Für den Konflikt zwischen altgläubigen Katholiken und reformatorischen Protestanten stehen der Kardinal Albrecht von Brandenburg und Martin Luther – dazwischen der Künstler Lucas Cranach. Dieser machte aus seiner Sympathie für Luther und die Reformation kein Geheimnis, und obwohl Cranachs Grafiken an der Verbreitung reformatorischen Gedankengutes entscheidenden Anteil hatten (1522 erschien Luthers Bibelübersetzung mit den Illustrationen Cranachs), arbeitete er immer auch – mit Erfolg – für katholische Auftraggeber, besonders für Albrecht von Brandenburg oder den albertinischen Herzog Georg den Bärtigen. Für die neue Stiftskirche Albrechts in dessen Lieblingsresidenz Halle stellte die Cranach-Werkstatt den umfangreichsten Gemäldezyklus der deutschen Kunstgeschichte fertig. Andererseits entwickelte Cranach für seine protestantischen Auftraggeber neue Themen, die das Konzept der göttlichen Gnade bzw. die Rechtfertigung des sündigen Menschen durch den Glauben in den Mittelpunkt stellten.

Schon seine Zeitgenossen waren verblüfft von der Produktivität Cranachs. Nach dem Muster italienischer Kollegen hatte er eine sehr gut organisierte Werkstatt aufgebaut, in der erfolgreiche Muster aufgehoben und für spätere Aufträge weitergenutzt wurden. Für verschiedene Fürsten- und Reformatorenporträts wurden Vorlagen verwendet, die dann in der über Jahre wiederholten Malerei dem gealterten Aussehen der Dargestellten (z. B. Georg der Bärtige, Friedrich der Weise, Martin Luther) durch veränderte Bartlängen oder ergraute Haare angepasst wurden. Für Altarwerke haben sich zahlreiche kleinmaßstäbliche Entwurfszeichnungen erhalten, die bei der Konzeption eines Altars baukastenartig ausgetauscht werden konnten. Seine zahlreichen Lehrlinge und Gesellen waren strenger Disziplin unterworfen. Dies führte zu einem genormten Stil, der eine Händescheidung zwischen ihm, seinen Söhnen und Mitarbeitern sowie Nachahmern erschwert.

Werkübersicht

Man geht davon aus, dass etwa 5.000 Gemälde vom Künstler und seiner Werkstatt geschaffen wurden. In Museen, Sammlungen und auf dem Kunstmarkt lassen sich heute noch weit über 1.000 Tafelgemälde nachweisen. Rund 850 Gemälde wurden von Max J. Friedländer und Jakob Rosenberg 1932 zusammengestellt und kommentiert (in Überarbeitung nochmals 1979 erschienen).[4] Viele Einzeltafeln, sofern es sich nicht um Porträts oder allegorische Darstellungen handelt, waren einst Teile von umfangreichen Altarwerken, von denen sich die größte Anzahl jedoch nur noch durch Urkunden nachweisen lässt. Einige Cranach-Altäre konnten ganz (z. B. Magdalenenaltar) oder fragmentarisch (z. B. Prager Altar) rekonstruiert werden.

Außer Tafelgemälden existieren eine große Anzahl von Holzschnitten, rund 350 Zeichnungen sowie mehrere Kupferstiche. Die Zeichnungen wurden 1936 von Girshausen, 1960 von Rosenberg und zuletzt 2010 von Hofbauer abgehandelt. Ein weitreichender Überblick über das gesamte Schaffen wurde von Koepplin/Falk im Basler Katalog 1974/76 vorgelegt. Außerdem gibt es zahlreiche Veröffentlichungen zu einzelnen Beständen, z. B. einen Katalog der rund 80 Zeichnungen in Erlangen oder einen Katalog zum Dresdner Cranach-Bestand.

Das Schaffen des älteren Cranach erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahrzehnten. Nach neuester Forschung ist das Bildnis eines jungen Mannes (abgebildet auf dem früheren Zehnmarkschein), das früher Albrecht Dürer zugeschrieben wurde, als eines der frühesten Werke von Lucas Cranach aus der Zeit kurz vor 1500 anzusehen. Als letztes Werk gilt das Altarbild für die Stadtkirche Weimar, das vom älteren Cranach wohl 1552 begonnen und von seinem Sohn Lucas d. J. 1555 vollendet wurde.

Werkauswahl

| Abbildung | Titel | Entstehung | Aufbewahrungsort |

|---|---|---|---|

|

Kreuzigung Christi („Schottenkreuzigung“) | um 1500 | Wien |

|

Heiliger Valentin mit Stifter | 1502/03 | Wien |

|

Kreuzigung Christi | 1503 | München |

|

Ehegattenbildnisse eines Gelehrten und seiner Frau | 1503 | Nürnberg und Gemäldegalerie in Berlin |

|

Ehegattenbildnisse Dr. Johannes Cuspinian und Anna Cuspinian (geb. Putsch) | 1503 | Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» |

|

Heilige Familie in Landschaft („Ruhe auf der Flucht“) | 1504 | Gemäldegalerie in Berlin |

|

Das Martyrium der heiligen Katharina, Mittelbild und linker Flügel des Dresdner Flügelaltars | 1506 | Gemäldegalerie Dresden |

|

Das Martyrium der heiligen Katharina | 1508 | Budapest, Raday-Sammlung der reformierten Kirche |

| Venus und Amor | 1509 | Eremitage in Sankt Petersburg | |

|

Christoph Scheurl | 1509 | Wittenberg |

|

Kleiner Flügelaltar („Reisealtärchen“) | um 1509/10 | Kassel |

|

Fürstenaltar („Torgauer Altar“) | 1509 | Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut |

|

Das Martyrium der Heiligen Barbara | um 1510 | Metropolitan Museum of Art, New York City |

| Fürstenaltar | um 1510 | Dessau | |

|

Madonna unter den Tannen | um 1510 | Breslau |

|

Salomé | um 1510 | Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon |

| Flügelaltar („Neustädter Altar“) | 1512/13 | Stadtkirche St. Johannis in Neustadt an der Orla | |

|

Adam und Eva | um 1513/15 | Würzburg |

|

Bildnispaar Heinrich der Fromme und Katharina von Mecklenburg | 1514 | Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister |

|

Christus und Maria | 1515/20 | Gotha |

| Zehn-Gebote-Tafel | 1516 | Wittenberg | |

| Der Sterbende, Epitaph des Heinrich Schmitburg | 1518 | Leipzig, Museum der Bildenden Künste | |

|

Liegende Quellnymphe | 1518 | Leipzig |

| Der Heilige Eustachius anbetend vor dem Christushirsch | um 1515/20 | Vaduz | |

|

Joachim II. als Kurprinz | um 1517/18 | Jagdschloss Grunewald, Berlin |

|

Christophorus | 1516 | Detroit |

|

Diana und Aktäon | erstes Drittel 16. Jhd. | Fränkische Galerie, Kronach |

|

Halbfigur der Judith | (Kriegsverlust) | |

|

Kardinal Albrecht von Brandenburg vor dem Gekreuzigten kniend | um 1520 | München |

|

Christus und die Ehebrecherin | um 1520 | Fränkische Galerie, Kronach |

|

Magdalenen-Altar | 1520–25 | Stiftsmuseum Aschaffenburg[5] |

|

Martin Luther als Junker Jörg | 1521 | Museum der bildenden Künste, Leipzig |

| Christus als Schmerzensmann am offenen Grabe | 1524 | Freiburg, Augustinermuseum | |

|

Judith mit zwei Begleiterinnen | 1525 | Sammlung Gustav Rau (Kunstsammler) |

|

Traubenmadonna | um 1525 | München |

|

Prinzessin Sibylle von Cleve als Braut | 1526 | Weimar |

|

Der heilige Antonius als Eremit | um 1520/25 | Leitmeritz |

|

Bildnispaar von Martin Luthers Eltern Hans Luther und Magarethe Luther | 1527 | Eisenach |

|

Hans Luther, Deckfarbenzeichnung | 1527 | Wien |

|

Bildnispaar Martin Luther und Katharina von Bora | um 1526 | Hamburg, Privatbesitz |

|

Bildnispaar Martin Luther und Katharina von Bora | 1526 | Eisenach |

|

Bildnispaar Martin Luther und Katharina von Bora | 1528 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover |

| Das Urteil des Paris | 1528 | Kunstmuseum Basel | |

|

Martin Luther | Gemäldegalerie in Berlin | |

|

Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach | 1528 | Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig |

|

Gesetz und Gnade | 1529 | Schlossmuseum, Gotha |

|

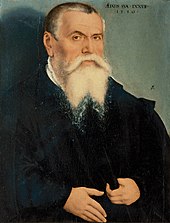

Bildnis des Johannes Schöner | 1529 | Musée Royaux des Beaux Arts, Brüssel |

|

Judith mit dem Haupt des Holofernes | um 1530 | Staatsgalerie Stuttgart |

|

Judith mit dem Haupt des Holofernes | 1530 | Jagdschloss Grunewald, Berlin |

|

Drei Grazien | um 1530 | Cambridge |

|

Das goldene Zeitalter | um 1530 | Oslo |

|

Das goldene Zeitalter | um 1530 | München |

|

Mythologische Szene („Das silberne Zeitalter“) | um 1530 | London, National Gallery |

| Die Heilige Barbara | um 1530 | Sammlung Würth, Johanniterhalle in Schwäbisch Hall | |

|

Urteil des Paris | 1530 | Kunsthalle Karlsruhe |

|

Melancholie | 1532 | Colmar |

|

Venus | 1532 | Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut |

|

Männerbildnis (früher als Johannes Bugenhagen interpretiert, nach neuerer Forschung jedoch eher der aus Leipzig stammende Reformator Christoph Ering) | 1532 | Hamburg |

|

Friedrich der Weise | 1532 | Fränkische Galerie, Kronach |

|

Johann der Beständige | 1532 | Fränkische Galerie, Kronach |

|

Johann der Beständige | 1532 | Weimar |

|

Johann der Beständige | 1532 | Hamburg |

| Die drei Kurfürsten von Sachsen | 1532 | Hamburg | |

| Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen mit den Reformatoren | 1532/39 | Toledo | |

|

Johann Friedrich der Großmütige von Sachsen | 1533 | Tokyo |

|

Adam und Eva | 1533 | Museum der bildenden Künste, Leipzig |

|

Gregor Brück | 1533 | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg |

|

Venus und Amor als Honigdieb | 1534 | Fränkische Galerie, Kronach |

|

Damenbildnis mit Federhut | 1534 | Staatsgalerie Bamberg |

|

Die Prinzessinnen Sidonie von Sachsen, Aemilia von Sachsen und Sibylle von Sachsen | um 1535 | Kunsthistorisches Museum Wien |

|

Der Hauptmann unter dem Kreuz | 1536 | Washington |

|

Gerechtigkeit als nackte Frau mit Schwert und Waage | 1537 | Amsterdam |

| Flügelaltar (Kreuzigung Christi) für St. Alexandri in Einbeck | Kreuzkirche Hannover und Niedersächsisches Landesmuseum Hannover[6] | ||

|

Herkules bei Omphale | 1537 | Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig |

|

Cupido beklagt sich bei Venus | 1537 | National Gallery London |

|

Gnadenbild Mariahilf | nach 1537 | Innsbrucker Dom |

|

Der Hauptmann unter dem Kreuz | 1538 | Sevilla |

|

Schneeberger Altar | 1532–1539 | St. Wolfgangskirche in Schneeberg[7] |

|

Die Hirschjagd | 1540 | Cleveland |

|

Maria mit Christuskind und dem schlafenden Johannesknaben | um 1540/50 | Privatbesitz |

|

Bildnispaar Martin Luther und Philipp Melanchthon | 1543 | Hamburg |

|

Hirsch- und Eberjagd | 1544 | |

| Christus segnet die Kinder | 1546 | Sammlung Würth Johanniterhalle, Schwäbisch Hall | |

|

Reformationsaltar | um 1540 (Entstehung)/1547 (Einweihung) | Stadtkirche St. Marien, Wittenberg |

|

Selbstporträt im 77. Lebensjahr | 1550 | Florenz, Uffizien |

|

„Christus am Kreuz“, Altarbild, 1552 begonnen; von Lucas Cranach d. J. 1555 vollendet | 1552–55 | Stadtkirche Weimar |

Gedenktage

- Evangelische Kirche in Deutschland: 10. Oktober im Evangelischen Namenkalender

- Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika: 6. April

- Lutherische Kirche - Missouri-Synode: 6. April[8]

Gedenkstätten

- Cranach-Denkmal im Cranachhof der Lutherstadt Wittenberg

- Gedenktafel im Cranachhof der Lutherstadt Wittenberg

- Relief-Medaillon in der Schlosskirche Wittenberg

- Denkmal in der Zwickauer Marienkirche geschaffen 1890/91

- Denkmalsbüste in Weimar geschaffen von Adolph Donndorf 1886

- Büste in der Ruhmeshalle in München

- Halbfigur in Kronach

Benennung von Schulen

Nach Lucas Cranach sind unter anderem Grundschulen in seiner Geburtsstadt Kronach und seinen Wirkungsorten Weimar und Lutherstadt Wittenberg (Gymnasium) sowie eine Gemeinschaftsgrundschule am Südrand der Stadt Essen benannt.

Literatur

- Alfred Woltmann: Cranach, Lucas der Ältere. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 559–562.

- Ferdinand Ahuis: Das Porträt eines Reformators. Der Leipziger Theologe Christoph Ering und das vermeintliche Bugenhagenbild Lucas Cranachs d. Ä. aus dem Jahre 1532. Vestigia Bibliae 31, Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Oxford/Wien 2011, ISBN 978-3-0343-0683-6.

- Michael Hofbauer: CRANACH - Die Zeichnungen. Edition Braus, Berlin 2010, ISBN 3-86228-018-7, ISBN 978-3-86228-018-6.

- Bodo Brinkmann (Hg.): Lucas Cranach. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2007, ISBN 978-3-7757-1334-4.

- Heinz Spielmann (Hg.): Lucas Cranach. Glaube, Mythologie und Moderne. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 978-3-7757-1334-4.

- Peter Moser: Lucas Cranach – Sein Leben, seine Welt und seine Bilder. Bamberg 2004, ISBN 3-933469-14-7.

- Werner Schade: Die Malerfamilie Cranach. Dresden 1974.

- Hans Düfel: Cranach, Lucas der Ältere und der Jüngere, in: Theologische Realenzyklopädie 8 (1981), S. 218-225.

- Heinrich Kühne, Jutta Strehle: Lucas Cranach der Ältere in Wittenberg. Wittenberg 1993, ISBN 3-9803358-4-4.

- Claus Grimm, Johannes Erichsen, Evamaria Brockhoff (Hrsg): Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken. Augsburg 1994, ISBN 3-927233-33-1.

- Edgar Bierende: Lucas Cranach d. Ä. und der deutsche Humanismus. Tafelmalerei im Kontext von Rhetorik, Chroniken und Fürstenspiegeln, München 2002.

- Richard Muther: Lucas Cranach. ABOD, Nützen 2006, ISBN 3-8341-0175-3.

- Andreas Tacke (Hg.): Lucas Cranach d. Ä. – Zum 450. Todesjahr. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2007, ISBN 978-3-374-02434-6

- Gunnar Heydenreich: Lucas Cranach the Elder: Painting materials, techniques and workshop practice. Amsterdam University Press 2007, ISBN 978-90-5356-745-6.

- Gerhard Weilandt, Der Fürst beim Gebet. Das erste Porträt Friedrichs des Weisen von Lucas Cranach im sakralen und politischen Kontext (Standortstudien IV), in: Lucas Cranach 1553/2003. Wittenberger Tagungsbeiträge anlässlich des 450. Todesjahres Lucas Cranachs des Älteren, hg. v. Andreas Tacke (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 7), Leipzig 2007, S. 43-74.

- Hans Posse: Lucas Cranach d. Ä. Verlag Anton Schroll & Co. in Wien, 1942

- Cranach und die Kunst der Renaissance unter den Hohenzollern: Kirche, Hof und Stadtkultur, Deutscher Kunstverlag 2009, ISBN 978-3-422-06910-7, herausgegeben von der Stiftung preußische Gärten und Schlösser Berlin-Brandenburg.

- Theo Ludwig Girshausen: Cranach, Lucas der Ältere. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 395–398 (Digitalisat).

Einzelnachweise

- ↑ Elisabeth Schepers: Die Maler von Kronach; in:Lucas Cranach – Ein Maler-Unternehmer aus Franken, Katalog zur Landesausstellung Festung Rosenberg, Kronach, Augsburg 1994, S. 44–51

- ↑ Sylvia Weigelt: "Barbara Cranach" in »Der Männer Lust und Freude sein« Frauen um Luther. Weimar 2011. Seite 46ff.

- ↑ a b Cranach-Gemälde von Luther und Melanchthon ziehen in eine Hamburger Kirche ein (luther2017.de) abgerufen am 4. März 2013

- ↑ Max J. Friedländer, Jakob Rosenberg: Die Gemälde von Lucas Cranach. 2. Aufl. Stuttgart: Parkland 1989 ISBN 3-88059-343-4

- ↑ http://www.welt.de/die-welt/kultur/article5320803/Das-Heiltum-des-Erzbischofs.html

- ↑ http://www.kreuzkirche-hannover.de

- ↑ Homepage der St. Wolfgangs-Kirchengemeinde mit Datumsangabe zum Flügelaltar, abgerufen am 11. Mai 2011

- ↑ Lucas Cranach der Ältere im Ökumenischen Heiligenlexikon

Weblinks

- Literatur von und über Lucas Cranach der Ältere im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von Lucas Cranach der Ältere bei Zeno.org

- Cranach Digital Archive (cda) Die Forschungsressource zu Lucas Cranach

- Cranach.net, die interdisziplinäre Forschungsdatenbank des Cranach Research Institute (cri)

- Online-Angebot zur Cranach Ausstellung in Frankfurt

- Artikel zu Lukas Cranachs Grab

- Sächsische Biografie

- Informationen zu Werken von Lucas Cranach d.Ä. in der Wittenberger Stadtkirche]

- Vorlage:BAM

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Cranach, Lucas der Ältere |

| ALTERNATIVNAMEN | Lucas Cranach d. Ä. |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler und Grafiker |

| GEBURTSDATUM | um 1475 |

| GEBURTSORT | Kronach, Oberfranken |

| STERBEDATUM | 16. Oktober 1553 |

| STERBEORT | Weimar |