„Ulm“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

AF666 (Diskussion | Beiträge) |

K typo |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Begriffsklärungshinweis}} |

|||

{| cellpadding="2" style="float:right; background:#e3e3e3; margin-left:1em; border-spacing:1px;" |

|||

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

|||

! Wappen |

|||

|Art = Stadt |

|||

! Karte |

|||

|Wappen = DEU Ulm COA.svg |

|||

|- style="background: #ffffff; text-align: center;" |

|||

|Breitengrad = 48/24/03/N |

|||

| style="width: 145px;" | [[Bild:Wappen_Ulm.png|140px|Wappen Ulm]] |

|||

|Längengrad = 9/59/14/O |

|||

! align="center"| [[Bild:Lage der kreisfreien Stadt Ulm in Deutschland.GIF|140px|Lage der kreisfreien Stadt Ulm in Deutschland]] |

|||

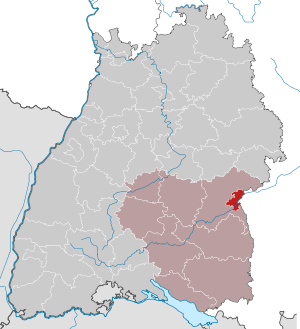

|Lageplan = Baden-Württemberg UL (town).svg |

|||

|- |

|||

|Lageplanbeschreibung = Lage der Stadt Ulm in Baden-Württemberg |

|||

! colspan="2" | Basisdaten |

|||

|Bundesland = Baden-Württemberg |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|Regierungsbezirk = Tübingen |

|||

| [[Bundesland (Deutschland)|Bundesland]]: || [[Baden-Württemberg]] |

|||

|Landkreis = |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|Höhe = 478 |

|||

| [[Regierungsbezirk]]: || [[Regierungsbezirk Tübingen|Tübingen]] |

|||

|PLZ = 89073–89081 |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|Vorwahl = 0731, 07304, 07305, 07346 |

|||

| [[Regionalverband|Region]]: || [[Regionalverband Donau-Iller|Donau-Iller]] |

|||

|Gemeindeschlüssel = 08421000 |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|NUTS = DE144 |

|||

| [[Landkreis]]: || [[Stadtkreis]] |

|||

|LOCODE = DE ULM |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|Gliederung = 18 [[Ortsteil|Stadtteile]] |

|||

| [[Geografische Lage]]: |

|||

|Adresse = Marktplatz 1<br />89073 Ulm |

|||

| {{Koordinate Text Artikel|48.3985_N_09.9918_E_region:DE_type:city(120107)_region:DE-BW|48° 24' N, 09° 59' O}} |

|||

|Website = [https://www.ulm.de/ www.ulm.de] |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|Bürgermeister = [[Martin Ansbacher]] |

|||

| [[Höhe]]: || 458 - 645 m ü. [[Normalnull|NN]] |

|||

|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

|Partei = SPD |

|||

| [[Fläche]]: || 118,69 [[Quadratkilometer|km²]] |

|||

}} |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

[[Datei:Ulm Donauschwabenufer1.jpg|mini|{{Center|Ansicht der Altstadt vom rechten Donauufer}}]] |

|||

| [[Einwohner]]: || 120.107 <small>''(31. Dezember 2004)''</small> |

|||

[[Datei:Ulm Neutorbrücke mit dem Ulmer Münster Foto 2007 Wolfgang Pehlemann Wiesbaden PICT3255.jpg|mini|{{Center| Blick auf Ulm: [[Neutorbrücke (Ulm)|Neutorbrücke]] mit dem Ulmer Münster}}]] |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Bevölkerungsdichte]]: || 1.012 Einwohner je km² |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Ausländeranteil]]: || 17,4 % ''<small>(2003)</small>'' |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Postleitzahl]]en: || 89001 - 89081<br />(''alt:'' 7900) |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Telefonvorwahl|Vorwahlen]]: || 0731, 07304,<br />07305, 07346 |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Kfz-Kennzeichen]]: || <tt>UL</tt> |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Gemeindeschlüssel]]: || 08 4 21 000 |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[UN/LOCODE]]: || <tt>DE ULM</tt> |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[NUTS|NUTS-Code]]: || DE144 (Ulm, Stadtkreis) |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| Stadtgliederung: || 18 Stadtteile |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| Adresse der<br />Stadtverwaltung: || Marktplatz 1<br />89073 Ulm |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| Offizielle Website: || [http://www.ulm.de/ www.ulm.de] |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| E-Mail-Adresse: || [mailto:stadt_ulm@ulm.de stadt_ulm@ulm.de] |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Politik |

|||

|- style="background:#FFFFFF;" |

|||

| [[Oberbürgermeister]]: || [[Ivo Gönner]] ([[SPD]]) |

|||

|} |

|||

Die Universitätsstadt '''Ulm''' ist eine [[kreisfreie Stadt]] in [[Baden-Württemberg]] an der [[Donau]]. Sie gehört mit ihren über 120.000 Einwohnern zu den kleinsten [[Großstadt|Großstädten]] des Landes. Die Stadt ist Sitz des [[Alb-Donau-Kreis]]es und gehört zur [[Region Donau-Iller]] innerhalb des [[Regierungsbezirk Tübingen|Regierungsbezirks Tübingen]] (zur Region Donau-Iller gehören auch bayerische Gebiete des Regierungsbezirk Schwaben). |

|||

'''Ulm''' {{IPA|ʊlm|Tondatei=DE-Ulm.ogg}} ist eine [[Großstadt]] mit {{EWZ|DE-BW|08421000}} Einwohnern ({{EWD|DE-BW}}) in [[Baden-Württemberg]]. Die [[Universitätsstadt]] liegt an der [[Donau]] am südöstlichen Rand der [[Schwäbische Alb|Schwäbischen Alb]] an der Grenze zu [[Bayern]]. Die Stadt bildet einen eigenen [[Kreisfreie Stadt|Stadtkreis]] und ist Sitz des [[Landratsamt]]s des angrenzenden [[Alb-Donau-Kreis]]es. |

|||

Nächste größere Städte sind [[Augsburg]] und [[München]] im Südosten, etwa 70 km beziehungsweise etwa 130 km und [[Stuttgart]] im Nordwesten, etwa 100 km entfernt. |

|||

Ulm ist nach dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg eines von insgesamt 14 [[Oberzentrum|Oberzentren]] des Landes und bildet mit [[Neu-Ulm]] |

Ulm ist nach dem [[Landesentwicklungsprogramm|Landesentwicklungsplan]] Baden-Württemberg eines von insgesamt 14 [[Oberzentrum|Oberzentren]] des Landes und bildet mit [[Neu-Ulm]] eines der länderübergreifenden [[Doppelzentrum|Doppelzentren]] Deutschlands mit rund 190.000 Einwohnern. Diese Beziehung wird auch als Doppelstadt oder Zweilandstadt bezeichnet, weil der eine Teil in Baden-Württemberg und der andere in Bayern liegt. Ulm ist die größte Stadt im [[Regierungsbezirk Tübingen]] und in der [[Region Donau-Iller]], zu der auch Gebiete des bayerischen [[Schwaben (Bayern)|Regierungsbezirks Schwaben]] gehören. |

||

Die Stadt ist bekannt für ihr [[Gotik|gotisches]] [[Ulmer Münster|Münster]], dessen Kirchturm mit 161,53 Metern der höchste der Welt ist. Weiterhin bemerkenswert ist die lange bürgerliche Tradition Ulms mit der ältesten [[Verfassung]] einer deutschen Stadt und einem [[Theater Ulm|Stadttheater]], dessen Anfänge bis ins Jahr 1641 zurückreichen. In der Vergangenheit war Ulm Ausgangspunkt der Auswanderung der [[Donauschwaben]], die mit sogenannten [[Ulmer Schachtel]]n in ihre neuen Heimatländer im Südosten Europas fuhren. |

|||

== Geografie == |

|||

[[Bild:Ulm-1916.jpg|thumb|Ansichtskarte Ulm 1916]] |

|||

Ulm, erstmals am 22. Juli 854 urkundlich genannt, war [[Königspfalz]] und [[Freie Reichsstadt]], ab 1802 [[Geschichte Bayerns|bayerisch]], seit 1810 [[württemberg]]isch, nach 1945 württemberg-badisch und seit 1952 baden-württembergisch. Seit 1810 ist Ulm getrennt von seinem ehemaligen Gebiet rechts der Donau, das bei Bayern blieb und auf dem sich die Stadt [[Neu-Ulm]] entwickelte. |

|||

Die Stadt Ulm liegt an der Einmündung der [[Iller (Fluss)|Iller]] und der [[Blau (Fluss)|Blau]] in die [[Donau]], am Rande der Lonetal-Flächenalb, deren Erhebungen (Safranberg, Michelsberg, [[Eselsberg (Ulm)|Eselsberg]], Kuhberg) die Stadt nördlich umgeben und am „Hochsträß“ der mittleren Flächenalb. Die Stadt liegt größtenteils links der Donau, die hier für einige Kilometer die Landesgrenze zum Freistaat [[Bayern]] bildet. Lediglich die Stadtteile Wiblingen, Gögglingen, Donaustetten und Unterweiler liegen rechts der Donau. |

|||

Berühmte Persönlichkeiten sind beispielsweise der in Ulm geborene [[Albert Einstein]] (1879–1955), die Widerstandskämpfer [[Hans Scholl|Hans]] (1918–1943) und [[Sophie Scholl]] (1921–1943), die ab 1932 in Ulm aufwuchsen, sowie die Schauspielerin [[Hildegard Knef]] (1925–2002), die in Ulm geboren wurde, und der deutsche Gestalter und Grafikdesigner [[Otl Aicher]] (1922–1991), der in Ulm geboren wurde und aufwuchs. |

|||

== Geographie == |

|||

=== Geographische Lage === |

|||

Die Stadt Ulm liegt auf einer mittleren Höhe von {{Höhe|479|DE-NN}} (Messpunkt: Rathaus). Das Stadtgebiet ist geographisch reich gegliedert und reicht von {{Höhe|459|DE-NN}} (Donauufer) bis {{Höhe|646|DE-NN}} (Salenhauwald bei Eggingen<ref>[[Landesvermessungsamt Baden-Württemberg|Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung]], 70174 Stuttgart: [https://www.lgl-bw.de/export/sites/lgl/Produkte/Open-Data/Galerien/Dokumente/OD_Gemeindehoehen_Baden-Wuerttemberg.zip ''Gemeindehöhen Baden-Württemberg.''] (ZIP; 40 kB) Stand: 3. Mai 2021. Datensatz für das Höhenmaximum der Stadt Ulm: Höhe: 646,4 m; [[Rechtswert]]: 563374; [[Hochwert]]: 5358182 ([https://www.koordinaten-umrechner.de/decimal/48.373623,9.855770?karte=OpenStreetMap&zoom=11 koordinaten-umrechner.de] Direktlink).</ref><!-- Umrechnung via https://www.koordinaten-umrechner.de/, Werte in die dortige UTM Zeile eingefügen -->). Das historische Stadtzentrum liegt ungefähr zwei Kilometer unterhalb (östlich) der Einmündung der [[Iller]] an der Mündung der [[Blau (Donau)|Blau]] in die Donau. Die Stadt liegt am südlichen Rand der ''Ulmer Alb'' (Teil der mittleren [[Flächenalb]]) und der Hochfläche des durch das ehemalige Tal der [[Urdonau]] (Blau-, Ach- und Schmiechtal) hiervon nach Süden abgetrennten, sogenannten „[[Hochsträß]]“. Die durch kleinere oder größere Täler voneinander abgetrennten Erhebungen von Hochsträß und Alb (von West über Nord nach Ost: [[Galgenberg]], Kuhberg, Roter Berg (Hochsträß), [[Eselsberg (Ulm)|Eselsberg]], Kienlesberg, Michelsberg, Gaisenberg, Safranberg (Ulmer Alb)) umgeben im Westen, Norden und Osten das Stadtzentrum. Im Süden wird es vom Lauf der Donau begrenzt. |

|||

Das Stadtgebiet Ulms erstreckt sich größtenteils nördlich der Donau, die hier für einige Kilometer die Landesgrenze zwischen den [[Land (Deutschland)|Bundesländern]] Baden-Württemberg und Bayern mit der am südlichen Donauufer gelegenen bayerischen Schwesterstadt Neu-Ulm bildet. Im Westen und Norden erstreckt sich das Stadtgebiet mit den Teilorten Harthausen, [[Grimmelfingen]], [[Einsingen (Ulm)|Einsingen]], [[Ermingen]], Allewind und Eggingen über die Hochflächen des [[Hochsträß]], mit [[Lehr (Ulm)|Lehr]], [[Mähringen (Ulm)|Mähringen]] und [[Jungingen (Ulm)|Jungingen]] über die Hochflächen der Ulmer Alb. Westlich des Stadtzentrums liegt der Teilort [[Söflingen]] südlich der [[Blau (Donau)|Blau]] am Rande des Hochsträß. Der Teilort [[Böfingen]] schließt nordöstlich an das Stadtzentrum an und liegt an den Hängen der Alb nördlich der Donau. Lediglich oberhalb der Mündung der Iller in die Donau erstreckt sich das Stadtgebiet Ulms mit den Stadtteilen [[Wiblingen]], [[Gögglingen-Donaustetten|Gögglingen]], [[Gögglingen-Donaustetten|Donaustetten]] und Unterweiler auf die südwestlich von Donau und Iller gelegenen Flussauen und Schwemmterrassen der Donau und Iller. |

|||

=== Flächenaufteilung === |

|||

<timeline> |

|||

ImageSize = width:600 height:150 |

|||

PlotArea = width:90% height:66% bottom:25% left:5% |

|||

DateFormat = x.y |

|||

Period = from:0 till:100 |

|||

Legend = columns:2 columnwidth:250 left:12% top:100% |

|||

TimeAxis = orientation:horizontal |

|||

ScaleMajor = unit:year increment:10 start:0 |

|||

# The formatting blanks in the Colors-section are in fact figure spaces (U+2007) |

|||

Colors = |

|||

id:Gesa value:white legend: 11869_ha Gesamtfläche |

|||

id:Wald value:teal legend: 2291_ha = 19,3_% Waldfläche |

|||

id:Land value:yelloworange legend: 5181_ha = 43,6_% Landwirtschaftsfläche |

|||

id:Wass value:brightblue legend: 177_ha = 1,5_% Wasserfläche |

|||

id:Erho value:green legend: 318_ha = 2,7_% Erholungsfläche |

|||

id:Geba value:red legend: 2216_ha = 18,7_% Gebäude-_und_Freifläche |

|||

id:Betr value:gray(0.9) legend: 91_ha = 0,8_% Betriebsfläche |

|||

id:Verk value:tan1 legend: 1242_ha = 10,5_% Verkehrsfläche |

|||

id:Sons value:purple legend: 354_ha = 2,9_% Sonstige_Flächen |

|||

PlotData = |

|||

from:00.0 till:19.3 color:Wald |

|||

from:19.3 till:62.9 color:Land |

|||

from:62.9 till:64.4 color:Wass |

|||

from:64.4 till:67.1 color:Erho |

|||

from:67.1 till:85.8 color:Geba |

|||

from:85.8 till:86.6 color:Betr |

|||

from:86.6 till:97.1 color:Verk |

|||

from:97.1 till:100.0 color:Sons |

|||

</timeline> |

|||

Nach Daten des [[Statistisches Landesamt Baden-Württemberg|Statistischen Landesamtes]], Stand 2015.<ref>[https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/BWHeft_derivate_00008321/3336_15001.pdf ''Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung 2015.''] (PDF; 623 kB) In: ''destatis.de,'' abgerufen am 25. Dezember 2019.</ref> |

|||

=== Historische Geographie === |

|||

Aus dem Umland von Ulm liegen bedeutende Funde des [[Paläolithikum]]s vor, so einerseits beim benachbarten [[Blaubeuren]] und zum anderen einige Kilometer nördlich von Ulm im [[Lonetal]] (zum Beispiel in der [[Vogelherdhöhle]]). Sie weisen darauf hin, dass die Gegend am Rand der Alb zu Zeiten der Jäger und Sammler einen interessanten Lebensraum bot. Im [[Neolithikum]] war das Hochsträß schon früh besiedelt (z. B. Ulm-Eggingen); aus Ulm selbst gibt es Funde aus einer jüngeren Phase des Neolithikums. Eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Entwicklung der Stadt Ulm als Verkehrsknotenpunkt haben der Verlauf der Flüsse [[Donau]] und [[Iller]] und der zwischen Ulm und [[Geislingen an der Steige|Geislingen]] leicht zu bewältigende Übergang über die [[Schwäbische Alb]] durch die von Süden und Norden weit in die Albhochfläche einschneidenden Flusstäler von Blau, [[Lauter (Blau)|Kleiner Lauter]], [[Lone]], [[Brenz (Fluss)|Brenz]], [[Kocher (Fluss)|Kocher]] und [[Fils (Fluss)|Fils]]. |

|||

Die unweit vom südlichen Ufer der Donau in der Nähe von Ulm zwischen dem römischen [[Kastell Unterkirchberg]], dem [[Kleinkastell Burlafingen]] bzw. dem [[Kleinkastell Nersingen]] verlaufende [[Römerstraße]], die heute von Historikern [[Donausüdstraße]] genannt wird, der nach Norden abzweigende Römerweg ins Filstal zu dem [[Kastell Urspring]] (Kastell ''Ad Lunam'') und der dichte Nachweis römischer Fundplätze und Gutshöfe in der Ulmer Umgebung lassen die strategisch wichtige Lage des Ulmer Gebietes im Hinterland der militarisierten Grenzlinie des [[Obergermanisch-Raetischer Limes|Limes]] bis zum [[Limesfall]] um das Jahr 260 n. Chr. erkennbar werden. Von 15 v. Chr. bis etwa 100 n. Chr. und dann wieder nach dem Limesfall von 260 n. Chr. bis etwa 500 n. Chr. ([[Donau-Iller-Rhein-Limes]]) bildete das Ulm gegenüberliegende Donauufer die Nordgrenze des [[Römisches Reich|Römischen Reiches]]. Die Landesgrenze zwischen Bayern und Württemberg verläuft im Ulmer Raum genau dort, wo schon vor über 2000 Jahren die Grenze zwischen dem ''Imperium Romanum'' und dem unbesetzten Germanien ([[Germania Magna]]) verlief. |

|||

Die aus dem 6. und 7. Jahrhundert stammenden, teils mit Importgütern aus dem Ostsee- und Mittelmeerraum ausgestatteten Bestattungen des großen [[Gräberfeld]]es aus der [[Merowingerzeit]] am ''Kienlesberg'' (unmittelbar nordwestlich des Stadtzentrums) sowie die frühmittelalterliche Königspfalz der [[Karolinger]] auf dem ''Weinhof'' und im Bereich des ''Hl. Geist Spitals'' (urkundlich erstmals erwähnt 854) unterstreichen die besondere Bedeutung Ulms als eines strategisch bedeutsamen Verkehrsknotenpunktes während des frühen Mittelalters. |

|||

Durch seine Lage am Knotenpunkt mehrerer Handels- und Pilgerrouten zu Lande und zu Wasser entwickelte sich Ulm während des Hoch- und Spätmittelalters als [[Freie Reichsstadt]] zu einem führenden Handels- und Kunstzentrum in Süddeutschland. Im Spätmittelalter unterhielten Ulmer Kaufleute ein dichtes Netz von Handelskontakten, die von [[Skandinavien]] bis nach [[Nordafrika]], von [[Syrien]] bis nach [[Irland (Insel)|Irland]] und darüber hinaus reichten. Einer der durch Jahrhunderte bedeutsamen Pilgerwege nach [[Santiago de Compostela]] zum Grab des von der katholischen Kirche verehrten [[Jakobus der Ältere|Heiligen Jakobus]], der [[Jakobsweg]], führte über Ulm nach Nordwestspanien und rückt seit dem Jahr 1997 als völkerverbindend im Sinne der europäischen Einigung in das fördernde Interesse der Stadt Ulm und des Landes Baden-Württemberg. Als [[Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg]] zieht er von Norden zum Münster und führt von dort als der [[Oberschwäbischer Jakobsweg|Oberschwäbische Jakobsweg]] gut markiert weiter nach Süden in die [[Schweiz]]. |

|||

Ab dem späten 17. Jahrhundert wurde Ulm zum zentralen Sammlungsort für meist (aber nicht immer) schwäbische Auswanderer, die in den neueroberten Gebieten des [[Kaisertum Österreich|Habsburgischen]] und [[Russisches Kaiserreich|Russischen Reiches]] in Südosteuropa und im südlichen [[Russland]] angesiedelt wurden. Eine erste Auswanderungswelle erreichte zwischen dem späten 17. und Mitte des 18. Jahrhunderts auf [[Ulmer Schachtel]]n die neueroberten Länder des Habsburgischen Reiches im [[Südosteuropa|südöstlichen Europa]]. In ihren neuen Siedlungsgebieten im heutigen [[Rumänien]], [[Ungarn]] und [[Serbien]] entstanden die Volksgruppen der [[Ungarndeutsche]]n und/oder [[Donauschwaben]]. |

|||

Eine zweite Auswanderungswelle folgte Anfang des 19. Jahrhunderts. Von 1804 bis 1818 gelangten Tausende Auswanderer auf dem Wasserweg ins Mündungsgebiet der Donau ([[Dobrudscha]]) im heutigen [[Bulgarien]] und [[Rumänien]] sowie nach [[Bessarabien]] (heutige [[Republik Moldau]]) ans nördliche [[Schwarzes Meer|Schwarze Meer]] (heutige Süd-[[Ukraine]]) und von dort nach Süd-[[Russland]], insbesondere in das Gebiet des [[Kaukasus]]. Die zumeist schwäbisch-stämmigen Auswanderer schifften sich in Ulm auf Flößen und Ulmer Schachteln ein und fuhren die [[Donau]] hinab bis zu deren Mündung ins Schwarze Meer bei [[Ismajil]]. Reiseerzählungen berichten von größten Strapazen der Auswanderer während der rund 2.500 Kilometer langen Fahrt. Zahlreiche Unglücksfälle und Krankheiten, die nach dem Genuss von verschmutztem Flusswasser und aufgrund schlechtester hygienischer Bedingungen in der drangvollen Enge der meist überfüllten Boote ausbrachen, forderten zahllose Todesfälle. Ergebnis dieser zweiten großen donauabwärts gerichteten Auswanderungsbewegung waren die Volksgruppen der [[Dobrudschadeutsche]]n, [[Bessarabiendeutsche]]n, [[Schwarzmeerdeutsche]]n, und [[Kaukasiendeutsche]]n. |

|||

Durch diese Auswanderungswellen wurden die bereits vor dieser Zeit vorhandenen engen Kontakte Ulmer Kaufmanns- und Schifferfamilien in diesen Raum nachhaltig verstärkt. Nach der [[Vertreibung]] der [[Ungarndeutsche]]n und [[Donauschwaben]] aus Serbien und Ungarn infolge des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] sowie einer nach 1990 einsetzenden Auswanderungswelle von Donauschwaben aus [[Rumänien]] siedelten sich diese häufig in den ehemaligen Herkunftsgebieten ihrer Vorfahren an. Hierdurch entstand seit den späten 1940er Jahren rund um Ulm eine starke donauschwäbische Gemeinde. Heute bezeugen mehrere im Stadtgebiet aufgestellte Denkmäler, die an Geschichte und Vertreibung der Donauschwaben erinnern, das im Jahr 2000 in den Räumen der Oberen Donaubastion ([[Bundesfestung Ulm]]) eröffnete [[Donauschwäbisches Zentralmuseum|Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM)]] und zahlreiche Städtepartnerschaften und Kooperationsprojekte mit Gemeinden und Städten entlang der Donau die enge Verbindung Ulms mit den Donauschwaben und [[Südosteuropa]]. |

|||

Die seit dem Mittelalter kontinuierlich gewachsenen, weitgespannten geistigen wie kommerziellen Verbindungen Ulms spielen auch heute noch im Bewusstsein vieler Ulmer als Basis gegenwärtigen und zukunftsorientierten Denkens und Handelns eine zentrale Rolle. Sie werden sehr bewusst als Teil der eigenen Geschichte und Identität gepflegt. Das seit 1998 alle zwei Jahre stattfindende ''Internationale Donaufest'' mit Vertretern aller Donau-Anrainerstaaten, die kürzlich gegründete ''Europäische Donau-Akademie,'' der „lebende Kreuzweg“ der großen italienischen Gemeinde oder ein alljährlich stattfindendes „französisches Weinfest“ unterstreichen die engen und über Jahrhunderte hinweg gewachsenen und im Alltag gelebten gegenseitigen Verbindungen. |

|||

=== Nachbargemeinden === |

=== Nachbargemeinden === |

||

Auf |

Auf der südöstlichen Seite von Donau und Iller grenzt die bayerische Kreisstadt [[Neu-Ulm]] an. Auf der nordwestlichen Seite ist Ulm gänzlich vom Alb-Donau-Kreis umgeben. Die baden-württembergischen Nachbargemeinden sind hier (von Süden über Westen nach Norden): [[Illerkirchberg]], [[Staig]], [[Hüttisheim]], [[Erbach (Donau)]], [[Blaubeuren]], [[Blaustein]], [[Dornstadt]], [[Beimerstetten]] und [[Langenau]] sowie im Osten die bayerische Gemeinde [[Elchingen]]. |

||

=== Stadtgliederung === |

=== Stadtgliederung === |

||

[[Datei:Ulm stadtkarte.png|mini|Stadtteile]] |

|||

Das Stadtgebiet von Ulm ist in '''18 [[Stadtteil]]e''' eingeteilt. In den Stadtteilen, die im Zuge der jüngsten [[Gemeindereform]] der [[1970er]] Jahre eingegliedert wurden (Eggingen, Einsingen, [[Ermingen]], Gögglingen, Donaustetten, [[Ulm-Jungingen]], Lehr, [[Mähringen (Ulm)|Mähringen]] und Unterweiler), wurden Ortschaftsräte eingerichtet. Diese Gremien sind zu wichtigen, den Stadtteil betreffenden Angelegenheiten zu hören. Die endgültige Beschlussfassung über eine Maßnahme obliegt dann allerdings dem Stadtrat der Gesamtstadt Ulm. |

|||

{{Hauptartikel|Liste der Orte in Ulm}} |

|||

Das Stadtgebiet von Ulm ist in 17 Stadtteile eingeteilt: Stadtmitte, [[Böfingen]], Donautal, Eggingen, [[Einsingen (Ulm)|Einsingen]], [[Ermingen]], [[Eselsberg (Ulm)|Eselsberg]], [[Gögglingen-Donaustetten]], [[Grimmelfingen]], [[Jungingen (Ulm)|Jungingen]], [[Lehr (Ulm)|Lehr]], [[Mähringen (Ulm)|Mähringen]], Oststadt, [[Söflingen]], Unterweiler, Weststadt und [[Wiblingen]]. Neun Stadtteile, die im Zuge der jüngsten [[Gebietsreform in Baden-Württemberg|Gemeindereform]] in den 1970er Jahren eingemeindet wurden (Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler), verfügen über eigenständige Ortschaftsräte, die eine wichtige Beraterfunktion des Gesamtstadtrates zu den die Stadtteile betreffenden Angelegenheiten wahrnehmen. Endgültige Beschlüsse über Maßnahmen können jedoch nur vom [[Stadtrat]] der Gesamtstadt Ulm getroffen werden. |

|||

=== Klima === |

|||

Mit einer Durchschnittstemperatur von 8,4 Grad Celsius (°C) und einem [[Niederschlag]]s<nowiki />durchschnitt von 749 Millimeter (mm) pro Jahr liegt Ulm – wie ganz Deutschland – in der [[Gemäßigte Zone|gemäßigten Klimazone]]. Im Vergleich zu anderen Städten Baden-Württembergs ist das Klima in Ulm jedoch relativ kalt. Die Durchschnittstemperatur liegt deutlich unter den Werten anderer Orte im Südwesten (zum Beispiel [[Heidelberg]] 11,4 °C, [[Stuttgart]] 11,3 °C).<ref>[https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102 ''Temperatur: vieljährige Mittelwerte 1981–2010.''] In: ''[[Deutscher Wetterdienst|dwd.de]],'' 23. April 2019, abgerufen am 16. September 2019.</ref> Das Niederschlagsmittel weicht hingegen kaum von dem in Baden-Württemberg Üblichen ab (Heidelberg 745 mm, Stuttgart 664 mm). |

|||

Humoristisch wird Ulm gelegentlich als „Hauptstadt des Nebelreiches“ bezeichnet. Die Statistik des [[Deutscher Wetterdienst|Deutschen Wetterdiensts]] weist für Ulm allerdings mit durchschnittlich 1659 Sonnenstunden pro Jahr einen Wert aus, der im Mittelfeld aller aufzeichnenden Wetterstationen liegt.<ref>[https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/sonne_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102 ''Sonnenscheindauer: vieljährige Mittelwerte 1981–2010.''] In: ''[[Deutscher Wetterdienst|dwd.de]],'' abgerufen am 17. September 2019.</ref> Die relevante Messstation befand sich allerdings bis 2014 auf dem ''Kuhberg,'' einer der höchsten Erhebungen der Stadt. Mittlerweile ist sie in den ebenfalls höher gelegenen Stadtteil Mähringen verlagert worden.<ref>Christoph Mayer: [https://www.swp.de/suedwesten/staedte/ulm/das-ulmer-wetter-kommt-jetzt-aus-maehringen-20475307.html ''Das Ulmer Wetter kommt jetzt aus Mähringen.''] In: ''[[Südwest Presse]].'' 6. August 2014.</ref> Aufgrund der erhöhten Messstandorte blieben [[Nebel]]<nowiki />felder im Donautal, in dem die Innenstadt Ulms liegt, bei den Messungen teilweise unberücksichtigt. |

|||

[[Hochwasser]] ist in Ulm nur gelegentlich ein Problem. Es tritt in der Regel nur dann auf, wenn [[Donau]] und Iller gleichzeitig viel Schmelz- oder Regenwasser mit sich führen. Gerade schlagartiges Schmelzwetter hat allerdings schon innerhalb eines halben Tages zu starken Überschwemmungen geführt. |

|||

Ulm ist nach einer 2007 publizierten Studie „Deutschlands gesündeste Großstadt“. Für die Bewertung waren aber neben [[Klima]]daten auch andere Kriterien wie beispielsweise [[Luftverschmutzung]], ärztliche Versorgung oder die Anzahl an Krippenplätzen ausschlaggebend.<ref>''Die gesündeste Stadt Deutschlands.'' In: ''[[Süddeutsche Zeitung]].'' 21. August 2007<!-- {{Webarchiv |url=http://www.sueddeutsche.de/leben/ranking-die-gesuendeste-stadt-deutschlands-1.240517 |text=sueddeutsche.de |wayback=20111201224229}} --> (Wiederveröffentlichung: [https://www.sueddeutsche.de/leben/ranking-die-gesuendeste-stadt-deutschlands-1.240517 sueddeutsche.de] [17. Mai 2010, abgerufen am 12. Juli 2019]).</ref> |

|||

{{Klimatabelle |

|||

| TABELLE = |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = rechts |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = deaktiviert |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 230 |

|||

| QUELLE = <ref>Maximal- und Minimaltemperaturen, Niederschlagsmenge, Sonnenscheindauer, Luftfeuchtigkeit: [https://www.wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=de&stat=10838 ''Klima Deutschland, Ulm.''] bei: ''wetterkontor.de''<br />Durchschnittstemperatur: [http://www.klimadiagramme.de/ttnn.html ''Die Temperaturen in Baden-Württemberg.''] In: ''klimadiagramme.de''.</ref> |

|||

| Überschrift = Klimadaten Ulms |

|||

| Ort = Ulm |

|||

<!-- durchschnittliche Höchsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| hmjan = 1 |

|||

| hmfeb = 3 |

|||

| hmmär = 8 |

|||

| hmapr = 13 |

|||

| hmmai = 17 |

|||

| hmjun = 20 |

|||

| hmjul = 23 |

|||

| hmaug = 22 |

|||

| hmsep = 19 |

|||

| hmokt = 13 |

|||

| hmnov = 6 |

|||

| hmdez = 2 |

|||

<!-- durchschnittliche Niedrigsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| lmjan = −4 |

|||

| lmfeb = −3 |

|||

| lmmär = −1 |

|||

| lmapr = 3 |

|||

| lmmai = 7 |

|||

| lmjun = 10 |

|||

| lmjul = 12 |

|||

| lmaug = 11 |

|||

| lmsep = 9 |

|||

| lmokt = 5 |

|||

| lmnov = 0 |

|||

| lmdez = −3 |

|||

<!-- durchschnittliche Temperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| avjan = −1.7 |

|||

| avfeb = −0.1 |

|||

| avmär = 3.5 |

|||

| avapr = 7.7 |

|||

| avmai = 12.2 |

|||

| avjun = 15.2 |

|||

| avjul = 17.4 |

|||

| avaug = 16.5 |

|||

| avsep = 13.2 |

|||

| avokt = 8.4 |

|||

| avnov = 3.0 |

|||

| avdez = −0.5 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm --> |

|||

| nbjan = 48 |

|||

| nbfeb = 44 |

|||

| nbmär = 44 |

|||

| nbapr = 58 |

|||

| nbmai = 77 |

|||

| nbjun = 100 |

|||

| nbjul = 81 |

|||

| nbaug = 83 |

|||

| nbsep = 61 |

|||

| nbokt = 47 |

|||

| nbnov = 56 |

|||

| nbdez = 50 |

|||

<!-- durchschnittliche Anzahl täglicher Sonnenstunden für den jeweiligen Monat in h/d --> |

|||

| shjan = 1.6 |

|||

| shfeb = 2.6 |

|||

| shmär = 4.0 |

|||

| shapr = 5.3 |

|||

| shmai = 6.6 |

|||

| shjun = 7.2 |

|||

| shjul = 8.0 |

|||

| shaug = 7.1 |

|||

| shsep = 5.7 |

|||

| shokt = 3.5 |

|||

| shnov = 1.8 |

|||

| shdez = 1.5 |

|||

<!-- durchschnittliche Wassertemperatur (Meere, Seen u.ä.) für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| wtjan = |

|||

| wtfeb = |

|||

| wtmär = |

|||

| wtapr = |

|||

| wtmai = |

|||

| wtjun = |

|||

| wtjul = |

|||

| wtaug = |

|||

| wtsep = |

|||

| wtokt = |

|||

| wtnov = |

|||

| wtdez = |

|||

<!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d --> |

|||

| rdjan = 17 |

|||

| rdfeb = 14 |

|||

| rdmär = 13 |

|||

| rdapr = 14 |

|||

| rdmai = 15 |

|||

| rdjun = 16 |

|||

| rdjul = 16 |

|||

| rdaug = 14 |

|||

| rdsep = 13 |

|||

| rdokt = 15 |

|||

| rdnov = 16 |

|||

| rddez = 15 |

|||

<!-- durchschnittliche Luftfeuchtigkeit für den jeweiligen Monat in % --> |

|||

| lfjan = 89 |

|||

| lffeb = 85 |

|||

| lfmär = 78 |

|||

| lfapr = 73 |

|||

| lfmai = 72 |

|||

| lfjun = 73 |

|||

| lfjul = 72 |

|||

| lfaug = 75 |

|||

| lfsep = 80 |

|||

| lfokt = 85 |

|||

| lfnov = 88 |

|||

| lfdez = 88 |

|||

}} |

|||

=== Geologie === |

|||

[[Datei:Bohrmuschelkalk Oberer Eselsberg.jpg|mini|Bohrmuschelkalk<ref group="*">Der Name „Bohrmuschelkalk“ ist leicht irreführend. Anders als der abgebildete Turritellenkalk oder der sogenannte [[Crinoidenkalk|Trochitenkalk]] besteht er nicht wesentlich aus den Resten der namensgebenden Organismen. Vielmehr handelt es sich um Kalkstein, der von fossilen [[Bohrmuscheln]] besiedelt und von deren Wohnhöhlen durchlöchert wurde.</ref><ref group="*">[[Fritz Drevermann]]: ''Meere der Urzeit.'' Verlag Julius Springer, Berlin 1932 ({{Google Buch |BuchID=ihXLBgAAQBAJ |Seite=PA163 |Hervorhebung=„Molasse“ |Linktext=Vorschau}}).</ref><br />vom Oberen Eselsberg bei Ulm (Obere Meeresmolasse)]] |

|||

Im Großraum Ulm grenzen die tertiären, klastischen [[Molasse]]sedimente an die Kalksteine des [[Jura (Geologie)|Oberen Jura]].<ref>Johannes Baier, ''Günter Schweigert: Landschaftsportrait: In Ulm, um Ulm und um Ulm herum…'' In: ''Fossilien. Journal für Erdgeschichte.''<!--Quelle & Meyer, Wiebelsheim--> 31 (1), 2014, {{ISSN|0175-5021}}, S. 38–43.</ref> Damit einher geht auch der Landschaftsübergang vom [[Alpenvorland]] hin zur [[Schwäbische Alb|Schwäbischen Alb]]. Die Kalke des Jura werden südlich (und zum Teil auch noch nördlich) von Ulm von den Sedimenten des Alpenvorlandes (Molassesedimente) überlagert. Neben den quartären Ablagerungen entlang des Blau-, Iller- und Donautals treten in Ulm Sedimente der Brackwassermolasse („Grimmelfinger und Kirchberger Schichten“) der [[Graupensandrinne]], der Oberen [[Meeresmolasse]], der Unteren Süßwassermolasse („Ulmer Schichten“) sowie des Obersten Juras (Massenkalke, Zementmergel des ''Kimmeridgium'') in Erscheinung. Quarzsande werden unter anderem bei Eggingen (Ulm) abgebaut. |

|||

[[Datei:Turritellenkalk.JPG|mini|Turritellenkalk von der Erminger Turritellenplatte]] |

|||

Auf der Gemarkung von Ulm-[[Ermingen]] befindet sich die [[Miozän|untermiozäne]] „[[Erminger Turritellenplatte]]“, die sich durch ihren Fossilreichtum auszeichnet. Die Ablagerung wurde vor rund 18,5 Millionen Jahren ([[Ottnangium|Unteres Ottnangium]]) unter flachmarinen küstennahen Bedingungen gebildet ([[Obere Meeresmolasse]]). |

|||

In der Thermalwasserbohrung von Neu-Ulm (Donautherme Neu-Ulm) wurde der Oberjura ([[Malm]]) bis in eine Tiefe von 460 m erbohrt. Darunter folgen die Schichten des Mitteljura ([[Dogger (Geologie)|Dogger]]) und des [[Unterjura]] ([[Schwarzer Jura]]). Von etwa 700 m Tiefe bis 890 m treten die Schichten der Oberen [[Trias (Geologie)|Trias]] ([[Keuper]]) und bis etwa 1010 m der Mittleren Trias ([[Muschelkalk]]) in Erscheinung. Darunter folgt dann schließlich das kristalline [[Grundgebirge]], aus dem das Thermalwasser gefördert wird. |

|||

=== Natur === |

|||

==== Naturschutzgebiete ==== |

|||

{{Hauptartikel|Liste der Naturschutzgebiete in Ulm}} |

|||

Der Stadtkreis Ulm besitzt 2 [[Naturschutzgebiet (Deutschland)|Naturschutzgebiete]]: |

|||

# [[Gronne]]: 45,0 ha; seit 15. Dezember 1982 |

|||

# [[Lichternsee]]: 92,0 ha; seit 16. Dezember 2014 |

|||

Nach der Schutzgebietsstatistik der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)<ref>[https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/schutzgebietsstatistik Schutzgebietsstatistik der LUBW.] Stand: 9. Dezember 2018.</ref> stehen 137,05 Hektar des Stadtgebiets unter Naturschutz, das sind 1,15 Prozent. |

|||

==== Wasserschutzgebiete ==== |

|||

Die 18 Stadtteile:<br/> |

|||

{{Hauptartikel|Liste der Wasserschutzgebiete in Ulm}} |

|||

Ulm-Mitte, Böfingen, Donaustetten, Donautal, Eggingen, Einsingen, [[Ermingen]], Eselsberg, Gögglingen, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Oststadt, Söflingen (mit Harthausen), Unterweiler, Weststadt und Wiblingen |

|||

==== Geotope im Stadtkreis Ulm ==== |

|||

*Böfingens ursprünglicher Name ist Befingen. In den 60er Jahren wurde es dann umbenannt. Mittlerweile hat Böfingen ca. 12.000 Einwohner und ist somit der zweitgrößte Stadtteil von Ulm. |

|||

* Kesselbrunnen, Gemarkung Jungingen, Erdzeitalter Tertiär, Geotop-ID ND8421001 |

|||

* Aufgelassener Steinbruch Steigäcker-Blattegert, Gemarkung Mähringen, Erdzeitalter Jura, Geotop-ID ND8421002 |

|||

* Aufgelassener Steinbruch Hagener Tal, Gemarkung Jungingen, Erdzeitalter Jura, Geotop-ID ND8421003 |

|||

* Hülbe St. Moritz, Gemarkung Jungingen, Erdzeitalter Tertiär, Geotop-ID ND8421004 |

|||

* Stockert, Gemarkung Ermingen, Erdzeitalter Tertiär, Geotop-ID ND8421005 |

|||

* Aufgelassener Steinbruch Eichhalde, Gemarkung Mähringen, Erdzeitalter Jura, Geotop-ID 8421001 |

|||

* Sandgrube Käppelesberg, Gemarkung Eggingen, Erdzeitalter Tertiär, Geotop-ID 8421002 |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

=== Vorgeschichte === |

|||

[[Datei:Ulm1493.png|mini|Ansicht von Ulm um 1490]] |

|||

Die älteste nachgewiesene Besiedlung des Ulmer Raumes datiert aus der frühen [[Jungsteinzeit]], um 5000 v. Chr. Nachgewiesen sind Siedlungen dieser Zeit, beispielsweise bei Eggingen (Grabungen des [[Landesdenkmalamt Baden-Württemberg|Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg]]) und Lehr (Lesefunde verschiedener Sammler). |

|||

Zahlreiche Ausgrabungen im Rahmen der seit den 1960er Jahren betriebenen Stadtarchäologie (zunächst durch die Stadtgeschichtliche Forschungsstelle, zuletzt vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg) belegen: Das Gebiet des späteren Ulm war in Form der durch Schenkungsurkunden des Klosters [[Kloster Reichenau|Reichenau]] belegten Orte „Westerlingen“ und „Pfäfflingen“ besiedelt, bevor es als „Ulm“ erstmals namentlich erwähnt wurde (854). Die ältesten Funde datieren aus dem End[[neolithikum]] (Bestattung der [[Glockenbecherkultur]] auf dem [[Münsterplatz (Ulm)|Münsterplatz]]).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/neue-jungsteinzeitliche-funde-in-oepfingen-2006/ |titel=Neue jungsteinzeitliche Funde in Öpfingen |abruf=2022-07-18 |sprache=de}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Wolf-Henning Petershagen |Titel=Ulm & Neu-Ulm: Kleine Stadtgeschichte |Verlag=Verlag Friedrich Pustet |Datum=2019 |ISBN=978-3-7917-6150-3 |Online={{Google Buch |BuchID=y8yMDwAAQBAJ |SeitenID=PT18 |Hervorhebung=Münsterplatz Ulm Glockenbecherkultur "1989"}}}}</ref> Bereits im Herbst 1857 wurde nördlich des Ulmer Bahnhofs am Unteren Kienlesberg ein großes, überaus reich ausgestattetes alamannisches Gräberfeld der [[Merowinger]]zeit entdeckt, das trotz mangelhafter Grabungsmethodik und Funddokumentation wichtige Hinweise für auch überregional bedeutsame Siedlungen auf dem Weinhof und im Bereich des Grünen Hofes (eventuell: Westerlingen und Pfäfflingen) lieferte.<ref>Zum Grabungsablauf und in Ulm verbliebenen Funden vgl. Kurt Wehrberger: ''Ausgrabungen und archäologische Bestände des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben.'' In: ''Der Geschichte treuer Hüter … Die Sammlungen des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben'' (= ''Festschrift zum 150-jährigen Bestehen des Vereins''). Ulm 1991, S. 64–68.</ref> |

|||

Die älteste Besiedlung des Ulmer Raumes beginnt im Früh[[neolithikum]], um 5000 v. Chr. Nachgewiesen sind Siedlungen dieser Zeit, beispielsweise bei Eggingen (Grabungen des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg) und Lehr (Lesefunde verschiedener Sammler). Im Stadtgebiet Ulms datieren die ältesten Funde ins Endneolithikum (Bestattung der Glockenbecher-Kultur auf dem Münsterplatz). |

|||

Als Forschungsergebnis des Landesdenkmalamtes<ref>''Denkmalpflege in Baden-Württemberg.'' 2006, Heft 1.</ref> wurde eine vollständige Umschreibung der Ulmer Stadtgeschichte bis ins 14. Jahrhundert skizziert. Wesentliche Thesen sind hierbei: Die Pfalz befand sich etwa auf Höhe der heutigen Spitalhofschule/Adlerbastei. Der bisher angenommene Standort am Weinhof soll eine [[Vorromanik|ottonische]] Gründung gewesen sein. Demnach geht die Kernstadt auf eine ottonische Stadtgründung zurück. |

|||

Im frühen [[Mittelalter]], wohl um [[850]], wird Ulm zur Königs[[Pfalz (Palatium)|pfalz]]. Die erste urkundliche Erwähnung ist am [[22. Juli]] [[854]] datiert. König [[Ludwig der Deutsche]] besiegelt eine Urkunde in "Hulma". Das Wort Hulma bedeutet wahrscheinlich in der [[Germanische Sprache|germanischen Sprache]] soviel wie „sumpfige Stelle“ (von hulmig - sumpfig). Unter den [[Staufer]]n wird die Siedlung weiter ausgebaut, bis sie [[1181]] von Kaiser [[Friedrich I. Barbarossa]] zur Stadt erhoben wird und alsbald ihm direkt unterstellt ist: Ulm wird [[1184]] freie [[Reichsstadt]]. |

|||

Beim bisherigen Grabungs- und Diskussionsstand sind die vorgebrachten Argumente jedoch nicht vollständig überzeugend, da das neue, in einigen Punkten sehr bedenkenswerte Modell den archäologischen Befunden im übrigen Stadtgebiet weniger gerecht wird als die bisherigen Vorstellungen, denen die hier folgenden Kapitel zugrunde liegen. |

|||

Seit den 1960er Jahren wird in Ulm eine Stadtarchäologie betrieben (zunächst Stadtgeschichtlich Forschungsstelle, zuletzt Landesdenkmalamt Baden-Württemberg), die zahlreiche Ausgrabungen durchgeführt hat. Dabei wurde deutlich, dass die Besiedlung im Stadtgebiet vor die ersten Erwähnungen zurückreicht (Grabfunde der [[Merowinger]]zeit am Bahnhof, im nördlichen Stadtgebiet, auf dem Münsterplatz sowie Siedlungsfunde auf dem Weinhof und im Bereich des Grünen Hofs). Zur Pfalz - von der nur die Reste der Pfalzkapelle (im Schwörhaus) und verschiedene Befestigungsgräben bekannt sind - gehörte eine Wirtschaftssiedlung, in der zahlreiche eingetiefte Handwerkerhütten nachgewiesen worden sind. Im Schutz der Pfalz entstand ein Markt, der dann offenbar Ausgangspunkt für die Stadtbildung wurde: Hier entstanden frühe Steinbauten und hier wurde schließlich das Rathaus der Stadt errichtet. |

|||

Im Mai 2007 wurden bei Ausgrabungsarbeiten beim Salemer Hof im Südosten der Ulmer Altstadt Reste jungsteinzeitlicher Siedlungsanlagen sowie ein etwa 5000 Jahre altes Skelett entdeckt. |

|||

Unter Führung Ulms wird [[1376]] der [[Schwäbischer Städtebund|Schwäbische Städtebund]] als Bündnis von 14 schwäbischen [[Reichsstadt|Reichsstädte]] gegründet. Am [[30. Juni]] [[1377]] beginnt der Bau des [[Ulmer Münster|Münsters]], nachdem die alte Kirche vor den Stadtmauern lag und die Einwohner während einer Belagerung nicht zur Kirche gehen konnten. Nach der Niederlage im [[Städtekrieg|Ersten Städtekrieg]] [[1388]] fällt der Schwäbische Städtebund auseinander. Ulm verliert an Einfluss auf die anderen schwäbischen Städte. |

|||

=== Städtische Geschichte === |

|||

Der große Schwörbrief von [[1397]], die Ulmer [[Verfassung]], tritt in Kraft. Er regelt die Machtverteilung und die Aufgaben des Bürgermeisters. Die [[Zunft|Zünfte]] haben nun 30, die [[Patrizier]] nur noch 10 Ratssitze. Gleichzeitig wird den Patriziern das aktive Wahlrecht verweigert. Der Bürgermeister muss den Einwohnern Rechenschaft ablegen. Der [[Schwörmontag]] (vorletzter Montag im Juli) ist seither der Ulmer Feiertag. |

|||

==== Ulm im Hochmittelalter (800 bis 1200) ==== |

|||

Im Frühen Mittelalter, wohl um 850, wurde Ulm zur [[Königspfalz]]. Die erste urkundliche Erwähnung datiert vom 22. Juli 854. König [[Ludwig der Deutsche]] besiegelte eine Urkunde in ''„Hulma“''.<ref>[[Stiftsarchiv St. Gallen|StiASG]], Urk. A4 A4. [https://www.e-chartae.ch/de/charters/view/281 Online auf e-chartae], abgerufen am 19. Juni 2020.</ref> Der Name ist ein germanischer oder vorgermanischer Gewässername (indogermanische Wurzel *uel: drehen, winden, wälzen oder *el-/*ol-: fließen, strömen, feucht sein, modrig sein), der auf einen Zusammenhang mit der Mündung der Blau in die Donau deutet.<ref>Lutz Reichhardt: ''Ortsnamenbuch des Alb-Donau-Kreises und des Stadtkreises Ulm.'' Stuttgart 1986, S. 308 f.</ref> |

|||

Es gibt aber auch eine neue Deutung, die auf die weiter östlich gelegene Furt über die Donau zurückgeht, wo die Pfalz seit den neuen archäologischen Ausgrabungen lokalisiert wird: |

|||

Um [[1500]] ist Ulm auf der Blüte seiner Macht. Sie ist die zweitgrößte Reichsstadt nach [[Nürnberg]]: drei Städte ([[Geislingen an der Steige|Geislingen]], [[Langenau (Württemberg)|Albeck]] und [[Leipheim]]) sowie 55 Dörfer gehören zum Gebiet. Die Stadt ist wichtiger Umschlagplatz für Eisen, Holz und Wein. Aus dieser Zeit stammt der Reim, der die Stellung der Stadt in der damaligen Welt untermauert: |

|||

{{Zitat |

|||

|Text=Das zugehörige Herrschaftszentrum, der Mittelpunkt dieser Siedlung, ist weiter östlich, im engeren Umfeld der ehemaligen Donaufurt im Bereich des späteren mittelalterlichen Spitals zu lokalisieren. Dieser Bereich, der archäologisch bisher kaum Beachtung fand, rückte erstmals im Rahmen unserer Aufarbeitung der Grabungsergebnisse Neue Straße in den Mittelpunkt der Überlegungen. Die indogermanische Wurzel des Ortsnamens, der Ulm mit einem Wasserschwall bzw. mit den Eigenschaften ‚drehen, winden wälzen‘ oder ‚fließen, strömen, feucht und modrig sein‘ erklärt, bestätigt die ursprüngliche Wasserlage des Ortes. Hier konnte das Herrschaftszentrum den Kreuzungspunkt der Fernstraßen kontrollieren und den Donauübergang, für den eine Fährstation anzunehmen ist, sichern. Damit tritt die wirtschaftliche Funktion des frühen Herrschaftssitzes deutlich hervor, der zeitlich mit der 854 erwähnten Pfalz Ulma verbunden werden kann. |

|||

|Autor=Dumitrache, Legant |

|||

|Quelle=''Der lange Weg zur Stadt.'' 2006 |

|||

|ref=<ref name="Dumitrache">Marianne Dumitrache, Gabriele Legant: ''Von der Königspfalz zur Freien Reichsstadt. Das Beispiel Ulm.'' In: ''Städte des Mittelalters.'' Hrsg. von der Universität Tübingen. Dazu die Vorveröffentlichung von Marianne Dumitrache, Gabriele Kurz, Gabriele Legant und Doris Schmid als PDF mit dem Titel ''Der lange Weg zur Stadt. Neuer Blickwinkel der Archäologie zur Stadtgründung Ulms'' (siehe Abschnitt [[#Literatur|Literatur]]).</ref>}} |

|||

Ulm war in den nächsten 50 Jahren ein wichtiger Pfalzort, was sich in den zahlreichen Königsbesuchen widerspiegelte. In den Ungarnstürmen wurde die Pfalz vermutlich zu einer Fluchtburg ausgebaut. |

|||

:''[[Venedig]]er Macht,'' |

|||

Auf Grund der Ausgrabungen wird folgende weitere Entwicklung angenommen: |

|||

:''[[Augsburg]]er Pracht,'' |

|||

{{Zitat |

|||

:''[[Nürnberg]]er Witz,'' |

|||

|Text=Da Ulm auf Königsgut bzw. Reichsgut lag, kann als Gründer nur der König und aufgrund der Datierungshinweise nur Otto I. infrage kommen. Otto I. muss die strategische und zentrale Bedeutung Ulms an der Donau erkannt und unmittelbar nach dem Sieg 955 über die Ungarn, durch den die Reichsgrenzen gesichert wurden, die Gründung einer Stadt mit randlich gelegener Stadtburg initiiert haben. Das Areal der Ottonischen Stadt ist identisch mit dem der Staufischen Stadt, einem in der Fachliteratur eingeführten Namen für das alte Stadtzentrum Ulms. Die dazugehörende Burg wurde auf dem Gelände des späteren so genannten Weinhofs errichtet. |

|||

:''[[Straßburg]]er Geschütz,'' |

|||

|Autor=Dumitrache, Legant |

|||

:''und Ulmer Geld'' |

|||

|Quelle=''Der lange Weg zur Stadt.'' 2006 |

|||

:''regier'n die Welt.'' |

|||

|ref=<ref name="Dumitrache" />}} |

|||

Damit ist der Weinhof wohl erst in ottonischer Zeit der Platz für eine Burg geworden. Dort entstand später auch ein Turm, ein Luginsland. Es kann vermutet werden, dass Otto I. wohl den ersten Schritt zur Stadtgründung getan hat. |

|||

Mit dem Ulmer Geld im Vers ist jedoch weniger das Münzgeld, sondern wohl eher das gemeint, was den Reichtum Ulms ausmacht - das ''Barchent'', ein Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen, welches von solcher Qualität ist, dass es, weil in ganz Europa begehrt, so gut wie Geld ist. |

|||

Nach den Erkenntnissen der archäologischen Untersuchungen in der Neuen Straße führte der Weg Ulms von der königlichen Pfalz zur Freien Reichsstadt über folgende Entwicklungsschritte: |

|||

Die Entdeckung [[Amerika (Kontinent)|Amerika]]s ([[1492]]) sowie des Seeweges nach [[Indien]] ([[1497]]), lassen neue Handelszentren entstehen, welche den wirtschaftlichen Niedergang der Stadt einleiten. [[1531]] tritt die Stadt dem [[protestantisch]]en [[Glauben]] bei. Bis [[1546]], zur Zeit des [[Schmalkaldischer Krieg|Schmalkaldischen Krieges]], verliert Ulm 35 seiner Dörfer durch Plünderung oder Brandschatzung und muss sich zuletzt doch dem [[katholisch]]en Kaiser unterwerfen. |

|||

* Karolingische Pfalz beim Donauübergang ab Mitte 9. Jahrhundert; |

|||

* Befestigung und Ausbau zur Fluchtburg in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts; |

|||

* Verlagerung des Herrschaftssitzes von der Niederung auf den Stadtrücken in frühottonischer Zeit – damit verbunden Neugründung einer Burg mit Stadt; |

|||

* Übergang vom Holz- zum Steinbau in salischer Zeit; |

|||

* Wiederaufbau der 1134 zerstörten Stadt und Stadterweiterung in frühstaufischer Zeit; |

|||

* Binnenwachstum und Errichtung der Stadtmauer über Jahrhunderte verbunden mit der Entwicklung zur kommunalen Stadtverwaltung.<ref name="Dumitrache" /> |

|||

Seine Bedeutung als Ort von Königsaufenthalten verlor Ulm während der Zeit der sächsischen Könige im 10. und 11. Jahrhundert. Erst unter den [[Salier]]n – beginnend mit dem Hoftag [[Konrad II. (HRR)|Konrads II.]] im Jahr 1027 – sind wieder vermehrt königliche Aufenthalte nachweisbar. 1079 wurde Friedrich von Staufen mit dem Herzogtum Schwaben belehnt. Nach Festigung ihrer Macht in diesem Raum konnten die [[Staufer]] Ulm zu einem ihrer Hauptstützpunkte ausbauen. Das Aussterben der Salier führte zu Kämpfen um die Reichsgüter aus diesem Erbe, in deren Folge Ulms Umland 1131 niedergebrannt wurde, 1134 traf es dann auch die komplette Stadt.<ref>Hans Eugen Specker: ''Ulm. Stadtgeschichte.'' Ulm 1977, S. 37–38.</ref> |

|||

Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wird der Reichtum der Stadt durch weitere Kriege, Seuchen, Reparationszahlungen und Erpressungen verschiedener Besatzer derart verringert, dass die Stadt um [[1770]] bankrott ist und weiteren Grund veräußern muss. [[1786]] umfasst das Ulmische Gebiet noch folgende Verwaltungen: Obervogteiamt Geislingen, Oberämter Langenau, Albeck und Leipheim sowie die Ämter Süßen, Stötten, Böhringen, Nellingen, Weidenstetten, Lonsee, Stubbersheim, Bermaringen und Pfuhl. |

|||

Unter den [[Staufer]]n wurde die Ulmer Pfalz ab 1140 wieder aufgebaut und im Gefolge wurde die Siedlung weiter ausgebaut. 1174 wird erstmals eine Donaubrücke urkundlich erwähnt.<ref>{{lang|la|''Est ibi pons per predictum flumen …''|de=Es gibt dort eine Brücke über den erwähnten Fluss …}} In: ''Continuatio Gerlachi Abbatis Milovicensis.'' MGH SS 17, S. 687 – zitiert nach: Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Hrsg.), Helmut Maurer (Bearbeiter): ''Die deutschen Königspfalzen.'' Band 3.2: ''Baden-Württemberg.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, ISBN 978-3-525-36519-9, S. 190 ({{Google Buch |BuchID=rIkPEK0SSLUC |Seite=190 |Hervorhebung="Est ibi pons per predictum flumen" |Linktext=Vorschau}}).</ref><ref>Direkter Zugang zur ''Continuatio Gerlachi Abbatis Milovicensis'' bei {{MGH|SS|17|687}}, Zeile 37.</ref><ref>1240 wird erneut eine Donaubrücke erwähnt, vgl. [https://stadtarchiv.ulm.de/ulmer-geschichte-im-netz/wasser/verkehr-und-handel/bruecken ''Brücken''] auf ''stadtarchiv.ulm.de''.</ref> 1181 wurde Ulm zur Stadt erhoben und 1184 zur [[Freie Reichsstadt|Freien Reichsstadt]].<ref>{{Webarchiv |url=http://www.ulmer-stadtportal.de/Lokal_Geschichte.php |text=''Ulmer Geschichte'' |wayback=20210121175324}}. In: ''ulmer-stadtportal.de,'' abgerufen am 3. Juli 2017.<!-- Beleg ungeeignet, da er auf dem WP-Art. Ulm beruht --></ref> Rund 100 Jahre später scheint Ulm komplett befestigt gewesen zu sein, da es einer Belagerung des Gegenkönigs [[Heinrich Raspe IV.|Heinrich Raspe]] im Winter 1246 standhalten konnte. Ulm entwickelte sich zu einem der Herrschaftsschwerpunkte der Stauferkönige und -kaiser. Zur Verfassungsentwicklung in der Frühphase Ulms ist wenig überliefert. „Eine Urkunde über die Erhebung Ulms zur Stadt ist nicht überliefert“. Die Stadtwerdung scheint seit dem 11. Jahrhundert etappenweise stattgefunden zu haben, ohne jedoch schriftliche Überlieferungen zu hinterlassen. Die Verleihung Esslinger Stadtrechts durch [[Rudolf I. (HRR)|Rudolf von Habsburg]] 1274 war wohl mehr „eine Verlegenheitslösung, um eine […] Lücke auszufüllen“.<ref>Beide Zitate: Hans Eugen Specker: ''Ulm. Stadtgeschichte.'' Ulm 1977, S. 38.</ref> |

|||

Die Neuordnung [[Europa]]s durch [[Napoléon Bonaparte|Napoleon]] wirkt sich in Ulm aus: [[1802]] verliert die Stadt ihre Unabhängigkeit und kommt unter [[Bayern|bayrische]] Verwaltung. Schon acht Jahre später, [[1810]], wird Ulm [[württemberg]]isch, verliert dadurch jedoch noch mehr Land. Der Grund und Boden jenseits der [[Donau]] bleibt bayrisch - die Geburt von [[Neu-Ulm]]. Ulm wird Sitz eines württembergischen Oberamts. Ein Jahr später erhält Ulm die Bezeichnung „Unsere gute Stadt“ und damit das Recht auf einen eigenen Landtagsabgeordneten. [[1811]] unternimmt der „[[Albrecht Ludwig Berblinger|Schneider von Ulm]]“ Flugversuche. Obwohl - wie sich später herausstellt - das von ihm konstruierte Gerät durchaus hätte gleiten können, fällt er mangels Thermik in die [[Donau]] und muss daraufhin seine Experimente aufgeben. |

|||

==== Ulm im Spätmittelalter (1200 bis 1500) ==== |

|||

[[1819]] wird Ulm Sitz des württembergischen Donaukreises (etwa einem Regierungsbezirk vergleichbar, bis [[1924]]). Mit der Eröffnung der „[[Schwäbische Eisenbahn|Schwäbischen Eisenbahn]]“ von [[Stuttgart]] über Ulm bis nach [[Friedrichshafen]] am [[1. Juni]] [[1850]] erwacht das Provinznest mit 12.000 Einwohnern wieder zu neuem Leben. Mit dem Neu- und Wiederbeginn von zwei Großbaustellen, der [[Bundesfestung Ulm|Bundesfestung]] mit 41 Festungswerken um Ulm herum sowie der Vollendung des Münsters, welches dann kurz vor Ende des Jahrhunderts den bis heute höchsten Kirchturm der Welt erhält, zieht wieder der Wohlstand ein. Das Ulmer Münster war von [[1885]] bis [[1889]], als es vom [[Eiffelturm]] abgelöst wurde, das höchste Gebäude der Welt. |

|||

[[Datei:Seccomalerei am Ulmer Rathaus.jpg|mini|''[[Seccomalerei]]'' an der Südseite des Rathauses, auf der die Handelsbeziehungen Ulms zu sehen sind]] |

|||

[[Datei:ulm-muenz.jpg|mini|Ulmer Münz und [[Schiefes Haus Ulm|Schiefes Haus]] (rechts)]] |

|||

Mit dem Ende der staufischen Herrschaft gelang es Ulm, eine Königsstadt zu bleiben, was möglicherweise daran lag, dass die die Reichsvogtei innehabenden Linien der [[Grafen von Dillingen]] fast gleichzeitig ausstarben und Graf Ulrich von Württemberg als neuer Vogteiinhaber keine Ambitionen bezüglich Ulms hatte. Ende des 13. Jahrhunderts ist ein städtischer Amtmann fassbar, der jährlich von den Bürgern gewählt wurde. |

|||

In das 14. Jahrhundert fällt dann die Vervierfachung des Stadtgebiets auf 66,5 Hektar, was bis ins 19. Jahrhundert die Größe der Stadt bleiben sollte. Einher ging mit der Erweiterung auch die Neubefestigung der Stadt, die möglicherweise in Zusammenhang mit einem im Ergebnis misslungenen Überfall von Ludwig dem Bayern 1316 steht.<ref>Hans Eugen Specker: ''Ulm. Stadtgeschichte.'' Ulm 1977, S. 41.</ref> Innerstädtisch war die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts von bürgerkriegsähnlichen Unruhen geprägt, die im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zwischen den Zünften und dem [[Ulmer Patriziergeschlechter|städtischen Patriziat]] standen, das großteils aus ehemaligen kaiserlichen Amtmannen entstanden war und die Herrschaft ausführte. 1345 kam es zu einer Zwischenlösung in Form des ''Kleinen Schwörbriefs,'' der vorläufig zu einer Befriedung der Situation führte, indem er erstmals den Zünften entscheidende Mitsprache in politischen und rechtlichen Dingen einräumte. |

|||

[[Bild:Ulm.jpg|thumb|Ulm (etwa 1890 bis etwa 1900)]] |

|||

[[1913]] zählt die Stadt bereits 60.000 Einwohner, davon rund 10.000 Soldaten. Ulm ist eine Garnisons- aber auch eine Industriestadt: Magirus, Wieland und Kässbohrer tragen den Namen der Stadt in die Welt. |

|||

Unter Ulmer Führung wurde 1376 der [[Schwäbischer Städtebund|Schwäbische Städtebund]] als Bündnis von 14 schwäbischen Reichsstädten gegründet. Ulm wurde hierbei zum „Vorort“ (d. h. Hauptort für Versammlungen des Bundes) gewählt und erhielt den Titel „Haupt- und Zierde Schwabens“. Am 30. Juni 1377 begann der Bau des [[Ulmer Münster]]s, da die alte Kirche vor den Stadtmauern lag und die Einwohner während einer kurz zuvor erfolgten Belagerung durch Kaiser [[Karl IV. (HRR)|Karl IV.]] nicht zur Kirche gehen konnten. Nach der Niederlage im [[Städtekrieg 1387–1389|Ersten Städtekrieg]] 1388 fiel der Schwäbische Städtebund auseinander. Ulm verlor dadurch an Einfluss auf die anderen schwäbischen Städte, blieb jedoch sowohl ökonomisch als auch politisch so einflussreich, dass es zahlreiche, weitestgehend unabhängige Niederlassungen in nahezu allen wichtigen Handelsstätten Europas unterhielt (z. B. Venedig, Wien, Antwerpen/Amsterdam, Konstantinopel/Istanbul). 1396 kamen [[Geislingen an der Steige|Geislingen]] mit der [[Burg Helfenstein (Geislingen an der Steige)|Burg Helfenstein]], [[Altenstadt (Geislingen an der Steige)|Altenstadt]], [[Amstetten (Württemberg)|Amstetten]], [[Aufhausen (Geislingen)|Aufhausen]] und weitere Orte an die Stadt, als der [[Grafen von Helfenstein|Graf von Helfenstein]] seine Schulden bei der Stadt begleichen musste.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.die-helfensteiner.de/index.php/altvorderen.html |titel=Die Helfensteiner |hrsg=Markus Bulling |abruf=2022-05-15}}</ref> |

|||

Um [[1931]] gibt es in Ulm eine [[Regionalwährung]], das Markengeld Wära. |

|||

[http://www.dhm.de/sammlungen/kunst2/numismatik/freigeld/texte/waera_ulm.htm] |

|||

Der '''Große Schwörbrief''', ''die Ulmer Verfassung,'' trat 1397 in Kraft, nachdem der Kompromiss des Kleinen Schwörbriefs „immer unbefriedigender wurde“.<ref>Hans Eugen Specker: ''Ulm. Stadtgeschichte.'' Ulm 1977, S. 53.</ref> Er regelte die Machtverteilung und die Aufgaben des Bürgermeisters. Die [[Zunft|Zünfte]] hatten nun 30, die [[Patrizier]] nur noch 10 Ratssitze. Gleichzeitig wurde den Patriziern das aktive Wahlrecht verweigert. Der Bürgermeister musste den Einwohnern Rechenschaft ablegen. Der [[Schwörmontag]] (vorletzter Montag im Juli) ist seither ein Ulmer Feiertag. |

|||

Zwischen den Weltkriegen ist es ruhig um Ulm. Doch der [[Nationalsozialismus]] macht auch vor Ulm nicht halt. [[1933]] bis [[1935]] wird am Oberen Kuhberg, in einem der Festungswerke der Bundesfestung, ein [[Konzentrationslager|KZ]], vorwiegend für politische Gefangene wie [[Kurt Schumacher]], eingerichtet. Auch die Ulmer [[Synagoge]] wird ein Opfer der [[Kristallnacht]] ([[9. November|9.]]/[[10. November]] [[1938]]), weniger durch die Brandstiftung, die kaum einen Schaden verursacht, als durch den willkürlichen Abriss danach. |

|||

1480 wurde mitten „im reißenden Fluss“ eine neue Stadtmauer errichtet. Sie reichte vom 1348 erbauten Herdbruckertor bis zum an der heutigen Wilhelmshöhe gelegenen Fischertor. Diese heute noch existierende Stadtmauer entlang der Donau löste die alte, nur noch in Teilen übrig gebliebene Mauer ab, die vom Fischerturm über den Schweinemarkt und die beiden Blauarme (Reste in der heutigen Häuslesbrücke erhalten) in einem fast rechten Winkel auf die [[Buckelquader]]mauer der staufischen Pfalz stieß und dieser dann in östlicher Richtung folgte. Die mittelalterliche Mauer wurde dann 1527 nach [[Albrecht Dürer]]s Befestigungslehre (im selben Jahr in Nürnberg erschienen unter dem Titel ''Etliche underricht/zu befestigung der Stett/Schlosz/und flecken'') vom Nürnberger Baumeister [[Hans Sebald Beham|Hans Beham d. Ä.]] umgebaut. |

|||

Ein Teil seiner alten Freiheit kann Ulm im selben Jahr "zurückerobern" und wird [[kreisfrei]]e Stadt. Gleichzeitig wird sie Sitz des aus dem alten Oberamt hervorgegangenen [[Landkreis]]es Ulm. Ende [[1944]] wird Ulm bei diversen Bombardierungen schwer getroffen, nach dem Großangriff am [[17. Dezember]] [[1944]] sind 81% der Altstadt zerstört, das Münster jedoch bleibt - dank raschem Eingreifen des Luftschutzes - verschont. |

|||

Dürers Ideen wurden folgendermaßen von Beham umgesetzt: Die an die Stelle der Mauer tretende Mauer-Wall-Grabenwehr sollte dem Beschuss der damals modernen Feuerwaffen besser standhalten und dem Verteidiger zusätzlich ermöglichen, eigene [[Artillerie]] besser zu positionieren. Für die Artillerie wurden von der Stadtseite her auch Auffahrrampen gebaut. Nach außen wurde eine Brustwehr mit großen Schießscharten errichtet. Dürers Befestigungs-Ideen wurden weiterhin umgesetzt, indem die durch ihre Höhe bei Artilleriebeschuss besonders gefährdeten Türme der Stadttore radikal abgetragen und mit niedrigen Achteckgeschossen versehen wurden. Zudem sah Dürers System vor, dem Wall runde Basteien vorzulagern, von wo aus der Graben flankierend beschossen werden konnte. Auch die Stadtbefestigung beim Glöcklertor, Neuen Tor und beim Frauentor wurde dann demgemäß modernisiert. Die Anfang des 17. Jahrhunderts dann von [[Gideon Bacher]] im italienischen Stil realisierte [[Bastion]]ärbefestigung, welche die Verteidigungslinien weit in das Vorfeld hinaus verlagerte, veränderte das Stadtbild noch entscheidender als Behams Umbauten. Und gleich anschließend (ab 1617 bis 1622) setzten der holländische Ingenieur [[Johan van Valckenburgh]] und diverse Nachfolger mit ihren Um- und Neubauten nach niederländischem System, das damals als Nonplusultra der Festungsbaukunst galt, nochmals neue Maßstäbe. Überbleibsel ihrer Tätigkeit ist im Wesentlichen der Bereich Wilhelmshöhe/Promenade. Diese neuen Arbeiten kosteten rund zwei Millionen [[Gulden]], die durch Steuern aufgebracht werden mussten. |

|||

Und nach dem Krieg das selbe Bild wie überall: Wiederaufbau |

|||

Zwischen 1484 und 1500 veröffentlichte der in Ulm wirkende, weitgereiste Dominikaner [[Felix Fabri]] seinen ''Tractatus de civitate Ulmensi'' (Abhandlung von der Stadt Ulm). Sie gilt als älteste erhaltene Chronik der Stadt Ulm überhaupt. Fabri beschreibt darin nicht nur die Gegenwart der Stadt zu seiner Zeit, sondern versucht auch, deren Geschichte möglichst umfassend darzustellen. Das Autograph dieses in lateinischer Sprache verfassten Werkes befindet sich im Ulmer Stadtarchiv. |

|||

[[1951]] wird das erste Industriegebiet besiedelt. [[1953]] beginnt die Geschichte der, inzwischen weltberühmten, Hochschule für Gestaltung (bis [[1968]]). Eine Ingenieurschule beginnt [[1960]] ihren Lehrbetrieb, die [[1972]] in der Fachhochschule für Wirtschaft und Technik aufgeht. Wenige Jahre zuvor, [[1967]], wird die [[Universität Ulm|Universität]] gegründet. 1982 folgt das [[Universitätsklinikum Ulm|Universitätsklinikum]]. |

|||

==== Reichsstadt in der frühen Neuzeit (1500 bis 1802) ==== |

|||

Am [[1. Januar]] [[1973]] tritt die [[Kreisreform]] in Baden-Württemberg in Kraft. Ulm wird Sitz des neu gebildeten [[Alb-Donau-Kreis]]es, bleibt selbst aber kreisfrei. [[1980]] überschreitet Ulm die 100.000 Einwohner-Marke und wird somit [[Großstadt]]. Die Überwindung der Wirtschaftskrise Anfang der [[1980er]] Jahre lässt aus der Industriestadt zudem eine Dienstleistungs- und Wissenschaftsstadt werden, die, [[1987]] bei einer Einwohnerzahl von 104.000, stolze 84.000 Arbeitsplätze bieten kann. |

|||

[[Datei:Ulm 1597.jpg|mini|Vogelschaubild von Ulm, 1597, Aquarell von [[Philipp Renlin]]]] |

|||

[[Datei:De Merian Sueviae 262.jpg|mini|links|Ulm von oben um 1650, Kupferstich von Merian]] |

|||

[[Datei:De Merian Sueviae 267.jpg|mini|Ulm in drei Blickrichtungen um 1650, Kupferstich von Merian]] |

|||

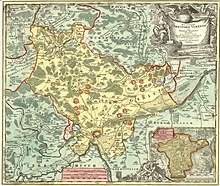

[[Datei:Free Imperial City of Ulm.jpg|mini|links|Territorium der Freien Reichsstadt Ulm (mit Exklave [[Wain]]) nach einer Karte von [[Johann Baptist Homann]] aus dem Jahr 1725]] |

|||

Ihren wirtschaftlichen wie kulturellen Höhepunkt erreichte die Stadtentwicklung um 1500: Ulm besaß das nach Nürnberg zweitgrößte reichsstädtische Territorium auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Drei Städte ([[Geislingen an der Steige|Geislingen]], [[Albeck (Langenau)|Albeck]] und [[Leipheim]]) sowie 55 Dörfer gehörten zum Gebiet. Die Stadt war wichtiger Umschlagplatz für Eisen, Textilwaren, Salz, Holz und Wein. Gleichzeitig entwickelte sich Ulm seit Mitte des 15. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten Kunstzentren Süddeutschlands. Kunstwerke aus Ulmer Produktion (vor allem aufwändig gestaltete Skulpturen und Flügelaltäre) wurden weit über die Stadtgrenzen hinaus zu „Exportschlagern“ und bis nach Wien, Sterzing (Südtirol) und in die Niederlande gehandelt. Aus dieser Zeit stammt auch der Reim, der die Stellung der Stadt in der damaligen Welt untermauerte: |

|||

<poem style="margin-left:2em; font-style:italic;"> |

|||

Vom [[16. Juni|16.]] bis [[20. Juni]] [[2004]] fand in Ulm der Deutsche [[Katholikentag]] statt. |

|||

Venediger Macht, |

|||

Augsburger Pracht, |

|||

Nürnberger Witz, |

|||

Straßburger Geschütz, |

|||

und Ulmer Geld |

|||

regier’n die Welt. |

|||

</poem> |

|||

Mit dem Ulmer Geld im Vers ist neben dem in Ulm geprägten und von Ulmer Handelsleuten und Bankiers reichlich verwendeten Münzgeld auch das gemeint, was den eigentlichen Reichtum Ulms ausmachte – der ''[[Barchent]],'' ein Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen. Der nach strengster Prüfung mit dem Ulmer Siegel versehene Barchent bürgte für eine so außergewöhnlich hohe Qualität, dass er, da in ganz Europa begehrt, so gut wie Geld war. |

|||

Ferner feierte Ulm 2004 gleich zwei bedeutende Ereignisse: |

|||

* den 1150. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung |

|||

* den 125. Geburtstag [[Albert Einstein]]s |

|||

Aufgrund seiner wirtschaftlichen und politischen Bedeutung wurde Ulm auch zum Hauptort, d. h. zum Versammlungsort und Verwaltungssitz, des [[Schwäbischer Bund|Schwäbischen Bundes]].<ref>Demgegenüber wurde [[Tübingen]] zum Sitz des Gerichts des Schwäbischen Bundes.</ref> Dieser 1488 gegründete Bund diente der Einigung der schwäbischen [[Reichsstände]], sicherte einen dauerhaften [[Landfrieden]] und war ein wesentliches Element der [[Reichsreform (HRR)|Reichsreform]]. Zwar zerbrach der Schwäbische Bund infolge der Reformation schon 1534 wieder, allerdings wurde Ulm durch seine Bedeutung in diesem Bündnis nicht nur zu einem wesentlichen politischen Zentrum, sondern auch zum faktischen Verwaltungsmittelpunkt in Schwaben.<ref>Vgl. Horst Carl: ''Der Schwäbische Bund 1488–1534. Landfrieden und Genossenschaft im Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation'' (= ''Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde.'' Nr. 24). DRW, Leinfelden-Echterdingen 2000, ISBN 3-87181-424-5.</ref> |

|||

=== Religionen === |

|||

[[Bild:Ulm muenster.JPG|thumb|Der Turm des Ulmer Münsters in Ulm von Nordwesten]] |

|||

[[1529]] trat Ulm auf dem [[Reichstag]] in [[Speyer]] den protestantischen Reichsständen bei. [[1531]] wurde die [[Reformation]] zwinglischer Richtung eingeführt, doch näherte man sich bereits [[1533]] [[Martin Luther]] an. 1553 erhielt die Stadt eine lutherische Kirchenordnung. Somit war Ulm über Jahrhunderte eine protestantische Stadt, doch gab es bereits Anfang des [[19. Jahrhundert]]s wieder eine starke katholische Gemeinde ([[1805]] erste katholische Stadtpfarrei). Nach dem Übergang an [[Württemberg]] [[1810]] wurde Ulm Sitz eines Generalats (heute Prälatur) innerhalb der [[Evangelische Landeskirche in Württemberg|Evangelischen Landeskirche in Württemberg]]. Die römisch-katholischen Christen in der Stadt gehörten Anfangs zum [[Bistum Konstanz]], später zum [[Bistum Augsburg]] und 1817 zum Generalvikariat Rottenburg, aus dem später das Bistum Rottenburg (heute [[Bistum Rottenburg-Stuttgart|Rottenburg-Stuttgart]]) hervorging. |

|||

Mit der Gründung des [[Schwäbischer Reichskreis|Schwäbischen Reichskreises]] als einem von insgesamt 10 Reichskreisen, mit denen Kaiser [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian I.]] 1500 bzw. 1512 die Verwaltung des Heiligen Römischen Reiches neu ordnete, gelang es Ulm daher nochmals, an seine Vormachtstellung unter den schwäbischen Städten und Reichsständen anzuknüpfen. Die Stadt wurde zum Haupt- und Versammlungsort des neuentstandenen schwäbischen Reichskreises. Die [[Schwäbischer Reichskreis#Kreistag|Reichskreistage]] (d. h. die beschlussfassenden Versammlungen der im schwäbischen Reichskreis zusammengeschlossenen Reichsstände) fanden bis zum Ende der Reichsstadtzeit im gotischen Rathaus statt. Als Ausweichquartier für die städtische Verwaltung während der Reichskreistage wurde zwischen 1583 und 1593 von Hans Fischer und Matthäus Gaiser der ''Neue Bau'' im Stil der Ulmer Spätrenaissance errichtet. Er diente als Mehrzweckgebäude gleichzeitig als Rat- und Schwörhaus, Gerichtssaal, Gefängnis und städtisches Lager für Salz, Wein und Korn. |

|||

Mit der Eingemeindung umliegender katholischer Orte veränderte sich das Gewicht zwischen evangelischen und katholischen Christen. Heute beträgt der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung etwa 45 %, zum protestantischen Glauben bekennen sich noch etwa 33 % (Stand: 1992). Der Rest gehört anderen Religionen an, oder ist konfessionslos. |

|||

Ab 1694 unterhielt der schwäbische Reichskreis ein ständiges stehendes Heer, dessen Verwaltung und Materialbestände zu großen Teilen im Ulmer Zeughaus untergebracht wurden. |

|||

Die '''evangelischen Gemeindeglieder''' gehören - sofern sie nicht Mitglied einer Evangelischen Freikirche sind - zum Dekanat Ulm innerhalb der Prälatur ("Sprengel") Ulm der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. |

|||

Die Entdeckung Amerikas (1492) sowie des Seeweges nach Indien (1497), aber auch die starke lokale Konkurrenz im Barchent-Geschäft durch die [[Fugger]], welche zu Beginn des 16. Jahrhunderts den lukrativen Barchenthandel zunehmend auf ihre neuerworbenen Besitzungen im unteren Illertal „umleiteten“, ließen den Wohlstand und Einfluss Ulms bald nach 1500 schnell verblassen. Das Entstehen neuer Handelszentren und die Verlagerung der wichtigsten Handelsrouten Richtung Atlantik führten zu einem allmählichen wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. Hierzu trugen nicht zuletzt auch religiöse Spannungen bei. Die Stadt gehörte 1529 zu den Vertretern der protestantischen Stände ([[Protestation zu Speyer|Protestation]]) am [[Reichstag zu Speyer]]. Ihre Bürgerschaft forderte die ungehinderte Ausbreitung des evangelischen Glaubens. 1531 trat die Stadt durch Abstimmung der Bürgerschaft dem [[Protestantismus|protestantischen Glauben]] bei. Der nachfolgende Bildersturm, in dessen Folge über 30 Kirchen und Kapellen abgerissen oder [[Profanierung|profaniert]] sowie weit über 100 Altäre (allein über 60 im Münster) zerstört oder entfernt wurden, bedeutete auch das abrupte Ende Ulms als Kunstzentrum. Konflikte mit dem Kaiser und anderen Reichsständen führten bis 1546 ([[Schmalkaldischer Krieg]]) dazu, dass Ulm 35 seiner Dörfer durch Plünderung oder Brandschatzung verlor und sich zuletzt doch dem katholischen Kaiser [[Karl V. (HRR)|Karl V.]] unterwerfen musste, der 1546 die bis dahin gültige städtische Verfassung (Großer Schwörbrief) aus dem Jahre 1397 aufhob und dem städtischen Adel (Patriziat) durch den sogenannten [[Hasenrat]] faktisch die alleinige Entscheidungsgewalt in der Stadt zusprach. |

|||

Die '''römisch-katholischen Gemeindeglieder''' gehören zum Dekanat Ulm der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Vom [[16. Juni|16.]] bis [[20. Juni]] [[2004]] fand in Ulm der 95. [[Deutscher Katholikentag|Deutsche Katholikentag]] unter dem Motto ''Leben aus Gottes Kraft'' mit ca. 30.000 Gläubigen statt. |

|||

Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wurde der einstige Reichtum der Stadt durch weitere Kriege, besonders während des [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieges]] und des [[Spanischer Erbfolgekrieg|Spanischen Erbfolgekrieges]], durch verheerende Seuchen, Reparationszahlungen und Erpressungen verschiedener Belagerer und Besatzer derart verringert, dass die Stadt um 1770 bankrott war und weiteren Grund (Herrschaft [[Wain]]) veräußern musste. 1786 umfasste das Ulmische Gebiet noch folgende Verwaltungen: Obervogteiamt Geislingen, Oberämter [[Langenau]], [[Albeck (Langenau)|Albeck]] und [[Leipheim]] sowie die Ämter [[Süßen]], [[Stötten (Geislingen)|Stötten]], Böhringen, Nellingen, Weidenstetten, [[Lonsee]], Stubersheim, [[Bermaringen]] und Pfuhl. |

|||

Die '''neuapostolischen Gemeindeglieder''' gehören zum Bezirk Ulm der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland. |

|||

==== Ulm bei Bayern (1802 bis 1810) ==== |

|||

=== Eingemeindungen === |

|||

Die Neuordnung Europas durch [[Napoleon Bonaparte|Napoleon]] wirkte sich auch in Ulm aus. 1802, noch vor der Verkündung des [[Reichsdeputationshauptschluss]]es von 1803, verlor die Stadt ihre Unabhängigkeit und wurde dem [[Kurfürstentum Bayern]] eingegliedert. Anknüpfend an Ulms führende Rolle innerhalb des aufgelösten schwäbischen Reichskreises wurde Ulm Sitz der [[Landesdirektion (Bayern)|Landesdirektion]] der „Baierischen Provinz Schwaben“ (Vorgänger der heutigen Regierung von Schwaben). Am 14. Oktober 1805 fand nahe der Stadt eine entscheidende Schlacht der napoleonischen Kriege statt ([[Schlacht von Elchingen]]), die zur [[Schlacht von Ulm]] am 16. bis 19. Oktober führte, aus der Napoleon als Sieger herausging. Nachdem der französische Marschall [[Michel Ney|Ney]] die Österreicher vernichtend geschlagen hatte (hierfür wurde er zum Herzog von Elchingen ernannt), zogen sich diese nach Ulm zurück, wo sie belagert wurden und kurz darauf kapitulierten. Damit war für Napoleon der Weg nach Osten frei für die Entscheidungsschlacht gegen die Russen und Österreicher bei [[Schlacht von Austerlitz|Austerlitz]]. 1810 gelangte Ulm durch einen bayerisch-württembergischen Gebietsaustausch, der im entsprechenden [[Grenzvertrag zwischen Bayern und Württemberg|Grenzvertrag]] geregelt war, vom [[Königreich Bayern]] an das [[Königreich Württemberg]]. |

|||

==== Grenz- und Provinzstadt im Königreich Württemberg (1810 bis 1918) ==== |

|||

Ehemals selbständige Gemeinden beziehungsweise Gemarkungen, die in die Stadt Ulm eingegliedert wurden |

|||

[[Datei:Ulm 1900.jpg|mini|Ulm (um 1890/1900)]] |

|||

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |

|||

Für Ulm hatte der Übergang an [[Württemberg]] schwerwiegende und bis heute andauernde Folgen. Zwar kam der weitaus größere Teil des ehemaligen reichsstädtischen Territoriums nördlich der Donau mit Ulm an Württemberg, unterlag jedoch zu großen Teilen nicht mehr direkter Ulmer Verwaltung, sondern wurde anderen Ämtern und Oberämtern (v. a. [[Geislingen an der Steige|Geislingen]], das vorher selbst zum Ulmer Gebiet gehört hatte) zugeschlagen. Der kleinere, aber für Ulm wirtschaftlich wichtigere südliche Teil des vormaligen Ulmer Territoriums blieb bayerisch, wurde „Ausland“ und bildete den Grundstock der künftigen Stadt Neu-Ulm. Ulm war damit [[Grenzstadt]] geworden. |

|||

|----- bgcolor="#efefef" |

|||

| '''Jahr''' || '''Orte''' || '''Zuwachs in ha''' |

|||

Was der Verlust seines südlich der Donau gelegenen Hinterlandes für Ulm ausmachte, lässt sich dadurch verdeutlichen, dass südlich der Donau wichtige Ulmer Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen lagen. Von der zentralen [[Herdbrücke]] aus flussaufwärts zur Illermündung hin landeten die [[Flößerei auf der Iller|Illerflöße]] an, die meist Ulm als Endpunkt ansteuerten, aber bisweilen auch bis Wien fuhren. Es waren überwiegend reine [[Floß|Baumflöße]], aber auch so genannte Bäderische, die aus bereits vorgearbeiteten Brettern bestanden. Die Flößer brachten nicht nur Bauholz für die Stadt, sondern auch Brennholz, Salz und Köstlichkeiten wie Käse (aus der Schweiz und dem Allgäu), Weinbergschnecken, Wein (aus den Anbaugebieten am Bodensee oder aus Italien) oder Kirschwasser. Zwischen der heutigen Eisenbahnbrücke und der [[Gänstorbrücke]] lagen am südlichen Donauufer ein Zimmerplatz für Bauholz, ein Holzhandelsplatz und ein weiterer Holzmagazinplatz für das Lagern und den überregional bedeutsamen Verkauf von Bau- und Brennholz. |

|||

|---- |

|||

[[Datei:DE BW Ulm-Wilhelmsburg 1904.jpg|mini|Wilhelmsburg 1904]] |

|||

| [[1828]] || Böfingen, Örlingen und Oberthalfingen || align="right" | ? |

|||

Des Weiteren befanden sich südlich der Donau in unmittelbarer Nähe der Herdbrücke am sog. „Schiffbauerplatz“ mehrere Schiffswerften, in denen die sog. „[[Ulmer Schachtel]]n“ für die hier einsetzende Donauschifffahrt gebaut wurden. Nach ihrer Fertigstellung wurden diese am sog. „Schwal“ mit Waren beladen und zu Wasser gelassen. Etwas weiter flussabwärts unterhielt die Gärtnerzunft einen Düngerplatz, der vor allem wichtig für die stattliche Anzahl der ebenfalls südlich gelegenen Baum-, Obst- und Lustgärten war. Dem Steinhäule zu lagen die Einrichtungen zur Verwertung von Tierkörpern, welche der Verwaltung des reichsstädtischen [[Scharfrichter]]s unterlagen. Dieser war zugleich Wasenmeister ([[Abdecker]], Schinder, Kleemeister). |

|||

|----- |

|||

| [[6. November]] [[1905]] || Söflingen || align="right" | 1.448 |

|||

Auch das reichsstädtische Schützenhaus lag südlich der Donau. Dort pflegte die Schützengesellschaft mehrmals in der Woche Schießübungen abzuhalten. Gleichzeitig bildete das südliche Donauufer auch das bevorzugte Naherholungsgebiet der Ulmer, wo man spazieren ging, promenierte und in den Schänken einkehrte. Als die Donau dann infolge der napoleonischen Kriege und Gebietsverschiebungen zwischen den neuen Königreichen [[Königreich Württemberg|Württemberg]] und [[Königreich Bayern|Bayern]] zum Grenzfluss wurde, gab es plötzlich einen Passzwang für Spaziergänger, dies auch für jene Ulmer, die jenseits der Donau ihren Arbeitsplatz hatten. |

|||

|----- |

|||

| [[1. April]] [[1926]] || Grimmelfingen || align="right" | 471 |

|||

Mit dem Anschluss an Württemberg wurde Ulm Sitz eines zunächst sehr kleinen [[Oberamt (Württemberg)|Oberamtes]], des [[Oberamt Ulm|Oberamtes Ulm]]. Ein Jahr später erhielt die Stadt die Bezeichnung „[[Unsere gute Stadt]]“ und damit das Recht auf einen eigenen Landtagsabgeordneten. |

|||

|----- |

|||

| [[1. April]] [[1927]] || Wiblingen || align="right" | 809 |

|||