„Düsseldorf“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Vux (Diskussion | Beiträge) Artikel ist Lesenswert |

Wikipedia ist kein Beleg und auch nicht so zu verwenden. |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Dieser Artikel|behandelt die Stadt. Zu weiteren Bedeutungen siehe [[Düsseldorf (Begriffsklärung)]].}} |

|||

{{Begriffsklärungshinweis}} |

|||

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

|||

{| cellpadding="2" cellspacing="1" class="hintergrundfarbe5 float-right" style="width: 307px; margin: 0 0 0.4em 1em;" summary="Infobox Ort in Deutschland" |

|||

| Art = Stadt |

|||

! Wappen |

|||

| Wappen = DEU Düsseldorf COA.svg |

|||

! Deutschlandkarte |

|||

| Breitengrad = 51/13/32/N |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" style="text-align: center;" |

|||

| Längengrad = 06/46/58/O |

|||

| style="width: 50%;" | [[Datei:Stadtwappen der kreisfreien Stadt Düsseldorf.png|140px|Stadtwappen der kreisfreien Stadt Düsseldorf]] |

|||

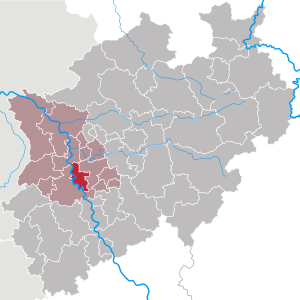

| Lageplan = North rhine w D.svg |

|||

| style="width: 50%;" | [[Datei:Locator map D in Germany.svg|140px|Lage der kreisfreien Stadt Düsseldorf in Deutschland]] |

|||

| Lageplanbeschreibung = Lage der Landeshauptstadt Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen und im Regierungsbezirk Düsseldorf |

|||

|- |

|||

| Bundesland = Nordrhein-Westfalen |

|||

! colspan="2" | Basisdaten |

|||

| Regierungsbezirk = Düsseldorf |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Landschaftsverband = [[Landschaftsverband Rheinland|Rheinland]] |

|||

| [[Land (Deutschland)|Bundesland]]: || [[Nordrhein-Westfalen]] |

|||

| Höhe = 38 |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| PLZ = 40210–40629 |

|||

| [[Regierungsbezirk]]: || [[Regierungsbezirk Düsseldorf|Düsseldorf]] |

|||

| Vorwahl = 0211, 0203, 02104 |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Gemeindeschlüssel = 05111000 |

|||

| [[Landschaftsverband]]: || [[Landschaftsverband Rheinland|Rheinland]] |

|||

| NUTS = DEA11Rheint |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| LOCODE = DE DUS |

|||

| [[Landkreis|Kreis]]: || [[Kreisfreie Stadt]] |

|||

| Gliederung = 10 [[Stadtbezirk]]e<br />mit 50 [[Ortsteil|Stadtteilen]] |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Adresse = [[Marktplatz (Düsseldorf)|Marktplatz]] 2<br />40213 Düsseldorf |

|||

| [[Geographische Koordinaten|Geographische Lage]]: || {{Coordinate|text=/|article=/|NS=51/13/32/N|EW=06/46/58/E|type=city|pop=574000|region=DE-NW}} |

|||

| Website = [https://www.duesseldorf.de/ www.duesseldorf.de] |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Bürgermeister = [[Stephan Keller (Politiker)|Stephan Keller]] |

|||

| [[Höhe über dem Meeresspiegel|Höhe]]: || 28,23 bis 165,20 m ü. [[Normalnull|NN]]<ref>[http://www.duesseldorf.de/statistik/d_ueberblick/gesamt.shtml Stadt Düsseldorf ''Statistische Daten''.]</ref> |

|||

| Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Partei = CDU |

|||

| Durchschn. Höhenlage: || 38 m ü. [[Normalnull|NN]] |

|||

}} |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Flächeninhalt|Fläche]]: || 217,0 [[Quadratmeter#Quadratkilometer|km²]] |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Einwohner]]: || 582.222 ''<small>(30. Juni 2008)</small>''<ref name="Einwohnerzahl">[http://www.lds.nrw.de/statistik/a/daten/amtlichebevoelkerungszahlen/rp1_juni08.html Amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesamts für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen per 30. Juni 2008.]</ref><!-- Bitte nicht per Hand aktualisieren: [[Wikipedia:WikiProjekt Kommunen und Landkreise in Deutschland/Einwohnerzahlen]] --> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Bevölkerungsdichte]]: || 2683 Einwohner je km² |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Postleitzahl]]: || 40210–40629 (''alt:'' 4000) |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Telefonvorwahl|Vorwahlen]]: || 0211,<br />0203 <small>(Ortsnetz Duisburg)</small>,<br />02104 <small>(Ortsnetz Mettmann)</small> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Kraftfahrzeugkennzeichen|Kfz-Kennzeichen]]: || D |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Gemeindeschlüssel]]: || 05 1 11 000 |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[UN/LOCODE]]: || <tt>DE DUS</tt> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[NUTS]]-Region: || DEA11 (Düsseldorf) |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Stadtgliederung: || 10 [[Stadtbezirk]]e<br />mit 49 [[Ortsteil|Stadtteil]]en |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Anschrift der<br />Stadtverwaltung: || Marktplatz<br />40213 Düsseldorf |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Website]]: || [http://www.duesseldorf.de/ www.duesseldorf.de] |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Flughafen]]: || [[Flughafen Düsseldorf International|Düsseldorf International]] |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Politik |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Oberbürgermeister]]: || [[Dirk Elbers]] ([[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]]) |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Schuldenstand: || 0 Mio. €<br /><small> 0 € je Einw.<br /> ''(Stand: 12. September 2007)''</small> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Gesamtvermögen: || 12 Mrd. €<br /><small> 20.675 € je Einw.<br /> ''(Stand: 1. Januar 2007)''</small> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Eigenkapitalquote: || 69 %<br /><small> 14.275 € je Einw.<br /> ''(Stand: 1. Januar 2007)''</small> |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Bevölkerung |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Arbeitslosenstatistik|Arbeitslosenquote]]: || 9,3 %<br /><small>''(Stand: Ende September 2008)''</small> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Arbeitslosenstatistik|Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Düsseldorf ]]: || 8,5 %<br /><small>''(Stand: Ende August 2008)''</small> |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| [[Ausländer]]anteil: || 18,1 % |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| Altersstruktur: || |

|||

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" |

|||

| 0–18 Jahre: || 15,3 % |

|||

|- |

|||

| 18–65 Jahre: || 66,3 % |

|||

|- |

|||

| ab 65 Jahre: || 18,4 % |

|||

|} |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Lage |

|||

|- class="hintergrundfarbe2" |

|||

| colspan="2" | {{Imagemap Nordrhein-Westfalen|Bild=North rhine w D.svg|Maße=frameless{{!}}299x299px|Alt=Karte}} |

|||

|} |

|||

[[Datei:Düsseldorf Panorama.jpg|alt=Düsseldorf|mini|Stadtpanorama Düsseldorfs mit Blick gen Süden mit dem Rhein und (von links) dem Kirchturm [[St. Lambertus (Düsseldorf)|St. Lambertus]], [[Mannesmann-Hochhaus]] und dem [[Rheinturm]] sowie der [[Rheinkniebrücke]]]] |

|||

'''Düsseldorf''' ist die Hauptstadt des [[Land (Deutschland)|Bundeslandes]] [[Nordrhein-Westfalen]]. |

|||

[[Datei:Duesseldorf-Panorama-2016.jpg|mini|Düsseldorf, Blick nach Westen mit dem Rhein sowie der Rheinkniebrücke (links) und [[Oberkasseler Brücke]] (mittig)]] |

|||

[[Datei:Düsseldorf-Altstadt.png|mini|Düsseldorf am Rhein mit Altstadt und Hafen, rechts der [[Rheinturm]]]] |

|||

[[Datei:Rheinkniebrücke zur blauen Stunde.jpg|mini|Rheinkniebrücke mit Blick auf Oberkassel]] |

|||

'''Düsseldorf''' {{IPA|ˈdʏsl̩ˌdɔʁf|Tondatei=De-Düsseldorf.ogg}} ist die [[Landeshauptstadt (Deutschland)|Landeshauptstadt]] [[Nordrhein-Westfalen]]s und der [[Sitz (juristische Person)|Behördensitz]] des [[Regierungsbezirk Düsseldorf|Regierungsbezirks Düsseldorf]]. Die [[kreisfreie Stadt]] am [[Rhein]] ist mit {{EWZ|DE-NW|05111000}} Einwohnern am {{EWD|DE-NW|05111000}}<!--Vorlagen bitte nicht herausnehmen, werden automatisch aktualisiert, nach Herausnahme entstehen nach Aktualisierung Widersprüche im Artikel.--> hinter [[Köln]] die [[Liste der größten Städte in Nordrhein-Westfalen|zweitgrößte Stadt des Bundeslandes]]{{EWR|DE-NW}} und die [[Liste der Großstädte in Deutschland|siebtgrößte Stadt]] in [[Deutschland]]. Düsseldorf hat eine Fläche von {{Formnum|{{Metadaten Fläche DE-NW|05111000}}}} Quadratkilometern und gehört mit {{Formnum|{{#expr:{{Metadaten Einwohnerzahl DE-NW|05111000}}/{{Metadaten Fläche DE-NW|05111000}} round 0}}}} Einwohnern pro Quadratkilometer zu den am [[Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte|dichtesten besiedelten Gemeinden]] Deutschlands. Außerdem ist die Stadt Teil der [[Metropolregion Rhein-Ruhr]] mit rund 10,2 Millionen Einwohnern und der [[Metropolregion Rheinland]] mit 8,7 Millionen Einwohnern. Die Stadt liegt im Kern des [[Blaue Banane|zentralen europäischen Wirtschaftsraumes]]. Die Rheinmetropole gehört zu den fünf wichtigsten, international stark verflochtenen Wirtschaftszentren Deutschlands und ist ein bedeutender [[Finanzplatz Düsseldorf|Finanz- und Börsenplatz]]. Überregionale Bekanntheit genießt Düsseldorf durch seine [[Altstadt (Düsseldorf)|Altstadt]] („längste Theke der Welt“), seinen Einkaufsboulevard [[Königsallee (Düsseldorf)|Königsallee]] („Kö“), seinen Standort für [[Modedesign#Deutschland|Kleidermode]] und den [[Düsseldorfer Karneval]]. Zudem ist die Stadt durch die große Anzahl [[Ostasien|ostasiatischer]] Einwohner bekannt, darunter die [[Japaner in Düsseldorf|japanische Gemeinde]] mit über 8400 Einwohnern, deren Wohn- und Geschäftsbereich in der Stadtmitte die einzige [[Japantown]] Deutschlands bildet. |

|||

In der [[Metropolregion Rhein-Ruhr]] gelegen, gilt Düsseldorf als eines der wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs- und Kulturzentren der Bundesrepublik. Die Messestadt ist Sitz einer Vielzahl börsennotierter Unternehmen, ist der umsatzstärkste deutsche Werbe-<ref>[http://www.duesseldorf.de/presse/pld/d2008/d2008_07/d2008_07_28/08072813_160.pdf Landeshauptstadt Düsseldorf, Pressemitteilung vom 28. Juli 2008.]</ref> und Modestandort<ref>[http://www.anteon.de/images/stories/Anteon/Pressearchiv/IZ_280808.pdf Immobilien Zeitung: ''Mehr Räume für die große Modenschau'' vom 28. August 2008, abgefragt am 1. März 2009.]</ref> sowie ein wichtiger Banken- und Börsenplatz. Der [[Flughafen Düsseldorf International|Düsseldorfer Flughafen]] ist das interkontinentale Drehkreuz von Nordrhein-Westfalen. Die Stadt am [[Rhein]] verfügt über zwei Binnenhäfen und ist Sitz von vier Hochschulen, darunter der renommierten [[Kunstakademie Düsseldorf|Kunstakademie]]. Überregional ist Düsseldorf für seinen Einkaufsboulevard [[Königsallee (Düsseldorf)|Königsallee]], die [[Düsseldorf-Altstadt|Altstadt]] sowie den [[Düsseldorfer Karneval|Karneval]] bekannt. Zahlreiche Museen und Galerien sind weitere Anziehungspunkte für Touristen und Einheimische. Bemerkenswert ist die große [[Japaner in Düsseldorf|japanische Kolonie]]. |

|||

{{TOC limit}}<!--beschränkt Gliederungstiefe des Inhaltsverzeichnisses auf zwei Ebenen--> |

|||

== Geographie == |

== Geographie == |

||

=== Räumliche Lage === |

=== Räumliche Lage === |

||

[[Datei:North rhine w land usage.svg|mini|Siedlungsstruktur Nordrhein-Westfalens, zentral gelegen der Ballungsraum Rhein-Ruhr mit Düsseldorf im Zentrum]] |

|||

[[Datei:Duesseldorf Old City Panorama.jpg|miniatur|295px|Altstadt-Panorama]] |

|||

Düsseldorf liegt im mittleren Teil des [[Niederrheinisches Tiefland|Niederrheinischen Tieflands]] – überwiegend am rechten Ufer des Rheins auf einer von zahlreichen Rheinarmen durchzogenen [[Flussterrasse|Niederterrassenfläche]] an der Mündung des namensgebenden Flüsschens [[Düssel]]. Lediglich die Stadtteile [[Düsseldorf-Oberkassel|Oberkassel]], [[Düsseldorf-Niederkassel|Niederkassel]], [[Düsseldorf-Heerdt|Heerdt]] und [[Düsseldorf-Lörick|Lörick]] liegen am linken Rheinufer. Die Stadt befindet sich südwestlich des [[Ruhrgebiet]]s und damit im Herzen der [[Metropolregion]] [[Metropolregion Rhein-Ruhr|Rhein-Ruhr]], dem Übergangsbereich zwischen dem [[Niederrhein (Region)|Niederrhein]] und dem [[Bergisches Land|Bergischen Land]], zu dem die Stadt, historisch betrachtet, gehört. |

|||

Das überwiegend [[rechtsrheinisch]] gelegene Düsseldorf befindet sich – mit Ausnahme der Stadtteile [[Ludenberg]], [[Gerresheim]] und [[Hubbelrath]] – im mittleren Teil des [[Niederrheinisches Tiefland|Niederrheinischen Tieflands]] auf einer von zahlreichen Rheinarmen durchzogenen [[Niederung]]. In Nordsüdrichtung durchzieht im Osten als [[Mittelgebirgsschwelle]] die [[Flussterrasse|Niederterrasse]] des Rheins das Stadtgebiet, das weitgehend auf dem [[holozän]]en Flussbett liegt. Die Stadtteile [[Oberkassel (Düsseldorf)|Oberkassel]], [[Niederkassel (Düsseldorf)|Niederkassel]], [[Heerdt]] und [[Lörick]] liegen am [[Linkes Rheinufer|linken Rheinufer]]. |

|||

Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist eine Wirtschaftsregion und ein städtischer [[Verdichtungsgebiet|Ballungsraum]] im Westen Deutschlands. Sie zählt zu den größten Verdichtungsräumen in Europa und ist der größte in Deutschland. In den 20 kreisfreien Städten und 10 Kreisen der Region leben rund 11 Millionen Einwohner auf knapp 10.000 km² (Stand 2005). Allein in einem Umkreis von 50 Kilometern um Düsseldorf leben etwa neun Millionen Menschen. |

|||

Die Stadt grenzt südwestlich an das [[Ruhrgebiet]]. Mit der Stadt [[Duisburg]] hat Düsseldorf im Norden eine gemeinsame Grenze. Düsseldorf liegt im Herzen der [[Metropolregion Rhein-Ruhr]] sowie im Übergangsbereich zwischen dem [[Niederrhein (Region)|Niederrhein]] und dem [[Bergisches Land|Bergischen Land]], zu dem die Stadt, historisch betrachtet, gehört. |

|||

Der höchstgelegene Punkt im Stadtgebiet |

Der höchstgelegene Punkt im Stadtgebiet, der [[Sandberg (Düsseldorf)|Sandberg]] im Stadtteil Hubbelrath, bereits Teil der [[Mettmanner Lößterrassen]] und damit des [[Bergisch-Sauerländisches Unterland|Bergisch-Sauerländischen Unterlandes]], misst {{Höhe|165|DE-NHN}}, der niedrigste Punkt, die Mündung des [[Schwarzbach (Rhein, Wittlaer)|Schwarzbachs]] in den Rhein bei [[Wittlaer]], {{Höhe|28|DE-NHN|link=1}}.<ref>[https://www.duesseldorf.de/statistik/d_ueberblick/gesamt.shtml#Geografie Stadt Düsseldorf ''Geografie.'']</ref> |

||

=== Klima === |

=== Klima === |

||

Düsseldorf liegt im [[Niederrheinisches Tiefland|niederrheinischen Tiefland]] sowie der [[Kölner Bucht]] und gehört zu den wärmsten Gebieten Deutschlands.<ref>{{Internetquelle |autor=Felix Poetschke |url=https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/neue-analyse-zeigt-risiken-der-erderhitzung-fuer |titel=Neue Analyse zeigt Risiken der Erderhitzung für Deutschland |datum=2021-06-14 |sprache=de |abruf=2024-05-15}}</ref> Die reliefbedingte Öffnung in Richtung [[Nordsee]] prägt das Klima [[Seeklima|ozeanisch]]; überwiegend westliche Winde tragen [[Atlantischer Ozean|atlantische]] Luftmassen heran und sorgen für milde, schneearme Winter und feuchtwarme Sommer. Im letzten 30-jährigen Klimamittel von 1991 bis 2020 betrug die [[Jahresmitteltemperatur]] 11,2 Grad Celsius, der Jahresniederschlag 758 Millimeter und die Zahl der [[Sonnenschein|Sonnenstunden]] 1527.<ref name="df-weatheronline" /> Das jüngere 10-Jahres-Mittel von 2013 bis 2022 weicht davon mit 11,7 Grad Celsius, nur 624 Millimeter, aber zugleich 1670 Sonnenstunden deutlich ab.<ref name="df-weatheronline" /> Im Winter fällt die Temperatur selten unter den Gefrierpunkt, aufkommende Fröste bleiben meist im Bereich knapp unter 0 Grad Celsius. Wegen des milden Klimas werden im Raum Düsseldorf exotische und mediterrane Pflanzen wie Palmen im Freiland kultiviert.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.tropengarten.de/Botanik/duesseldorf.html |titel=Düsseldorder Palmenallee und Palmen in Z 8b |abruf=2024-05-16}}</ref> |

|||

[[Datei:Klima Düsseldorf.PNG|miniatur|Klimadiagramm Düsseldorf-Flughafen]] |

|||

[[Datei:Palmen Duesseldorf 083.jpg|miniatur|Freilandpalmen in der Innenstadt]] |

|||

Der [[Deutscher Wetterdienst|Deutsche Wetterdienst]] DWD betreibt schon seit 1949 die Station ''Düsseldorf (Flugh.).''<ref name="df-klimabericht2012" /> Sie liegt derzeit <!--nicht zwingend bereits 1949!--> am Zaun des [[Flughafen Düsseldorf|Flughafens]], etwa 200 Meter nördlich der zweiten Start- und Landebahn und 80 Meter südlich der [[B 8n]].<ref name="dwd-stationsliste" /> |

|||

Das Klima des Düsseldorfer Raumes ist durch die reliefbedingte Öffnung in Richtung [[Nordsee]] ozeanisch geprägt. Überwiegend nördliche und westliche Windströmungen tragen feuchte Luftmassen heran. Die Folgen sind milde, schneearme Winter und mäßig warme und feuchte Sommer. Insgesamt ist die Witterung wechselhaft. So gibt es in der Stadt bei einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 °C<ref>[http://www.duesseldorf.de/touristik/wissen/fakten/index.shtml Stadt Düsseldorf: ''Düsseldorf – die wichtigsten Zahlen und Fakten'', abgefragt am 5. Juni 2009]</ref> im Mittel rund 770 mm Niederschlag. Im Durchschnitt fällt lediglich an fünf Tagen im Jahr Schnee. Der Raum Düsseldorf gehört zu den Gebieten mit den mildesten Wintern in Deutschland. Die Stadt liegt in einer Zone stetiger Westwinde, und atlantische [[Tiefdruckgebiet]]e sorgen häufig für eine starke Bewölkung, so dass im Jahresmittel der Himmel an 66 % der Tage bedeckt ist. Mit 1364 [[Sonnenschein|Sonnenstunden]] nimmt Düsseldorf in der Liste der sonnenscheinreichen Städte in Deutschland eher einen der hinteren Plätze ein.<ref>Harald Frater: ''Der Düsseldorf Atlas.'', S. 18f, Emons, Köln 2004, ISBN 3-89705-355-1.</ref> Das milde Klima ermöglicht es, dass selbst exotische Pflanzen wie [[Hanfpalmen]] und [[Palmlilien|Yucca]]s im Freien gedeihen. |

|||

Die niederländische [[MeteoGroup]]-Tochter ''DTN'' betreibt seit 2008 bzw. 2012 zwei neue stadteigene Wetterstationen ''Düsseldorf-City'' in [[Pempelfort]]<ref name="df-klimabericht2012" /> und im Botanischen Garten der [[Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf|Universität]]. Eine weitere Wetterstation wird auf dem Gelände der [[Messe Düsseldorf]] betrieben.<ref name="df-messe-broschüre" /> Alle vier Wetterstationen bilden „ein Messnetz, mit dem die lokal sehr feinen Unterschiede des tagesaktuellen Wetters erfasst werden können“, so die Stadtverwaltung.<ref name="df-wetterstationen" /><ref name="dtn-station city" /> |

|||

{{Klimatabelle |

|||

| TABELLE = |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = rechts |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = deaktiviert |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 200 |

|||

| QUELLE = Weather Online, Daten: 2015–2023[https://www.weatheronline.de/weather/maps/city?LANG=de&PLZ=_____&PLZN=_____&WMO=10400&CONT=dldl&R=0&LEVEL=162®ION=0001&LAND=DL&MOD=tab&ART=TMX&NOREGION=1&FMM=1&FYY=2015&LMM=12&LYY=2023], Wetterdienst, Daten: 2018–2023[https://www.wetterdienst.de/Klima/Duesseldorf/Klima/] |

|||

| Überschrift = Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Düsseldorf von 2015–2023 – Temperaturrekorde seit 2018 |

|||

| Ort = Düsseldorf |

|||

<!-- durchschnittliche höchste Tagestemperatur im jeweiligen Monat in °C -->| hmjan = 6.2 |

|||

| hmfeb = 8.5 |

|||

| hmmär = 11.5 |

|||

| hmapr = 15.4 |

|||

| hmmai = 19.8 |

|||

| hmjun = 24.4 |

|||

| hmjul = 25.2 |

|||

| hmaug = 25.2 |

|||

| hmsep = 21.3 |

|||

| hmokt = 16.0 |

|||

| hmnov = 10.5 |

|||

| hmdez = 7.9 |

|||

<!-- durchschnittliche niedrigste Tagestemperatur im jeweiligen Monat in °C -->| lmjan = 1.9 |

|||

| lmfeb = 2.0 |

|||

| lmmär = 3.2 |

|||

| lmapr = 4.7 |

|||

| lmmai = 8.6 |

|||

| lmjun = 13.5 |

|||

| lmjul = 14.4 |

|||

| lmaug = 14.6 |

|||

| lmsep = 11.5 |

|||

| lmokt = 9.1 |

|||

| lmnov = 5.2 |

|||

| lmdez = 3.8 |

|||

<!-- durchschnittliche Temperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| avjan = 4.1 |

|||

| avfeb = 5.2 |

|||

| avmär = 7.3 |

|||

| avapr = 10.1 |

|||

| avmai = 14.2 |

|||

| avjun = 18.9 |

|||

| avjul = 19.8 |

|||

| avaug = 19.9 |

|||

| avsep = 16.4 |

|||

| avokt = 12.5 |

|||

| avnov = 7.8 |

|||

| avdez = 5.9 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm -->| nbjan = 57 |

|||

| nbfeb = 53 |

|||

| nbmär = 52 |

|||

| nbapr = 38 |

|||

| nbmai = 44 |

|||

| nbjun = 68 |

|||

| nbjul = 59 |

|||

| nbaug = 70 |

|||

| nbsep = 57 |

|||

| nbokt = 46 |

|||

| nbnov = 59 |

|||

| nbdez = 61 |

|||

<!-- durchschnittliche Anzahl täglicher Sonnenstunden für den jeweiligen Monat in h/d -->| shjan = 1.4 |

|||

| shfeb = 3.3 |

|||

| shmär = 4.5 |

|||

| shapr = 6.3 |

|||

| shmai = 7.2 |

|||

| shjun = 7.5 |

|||

| shjul = 6.9 |

|||

| shaug = 6.7 |

|||

| shsep = 5.9 |

|||

| shokt = 3.3 |

|||

| shnov = 2.2 |

|||

| shdez = 1.3 |

|||

<!-- durchschnittliche Wassertemperatur (Meere, Seen u.ä.) für den jeweiligen Monat in °C -->| wtjan = |

|||

| wtfeb = |

|||

| wtmär = |

|||

| wtapr = |

|||

| wtmai = |

|||

| wtjun = |

|||

| wtjul = |

|||

| wtaug = |

|||

| wtsep = |

|||

| wtokt = |

|||

| wtnov = |

|||

| wtdez = <!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d --> |

|||

| rdjan = 20 |

|||

| rdfeb = 15 |

|||

| rdmär = 15 |

|||

| rdapr = 11 |

|||

| rdmai = 13 |

|||

| rdjun = 13 |

|||

| rdjul = 13 |

|||

| rdaug = 13 |

|||

| rdsep = 12 |

|||

| rdokt = 15 |

|||

| rdnov = 17 |

|||

| rddez = 18 |

|||

<!-- durchschnittliche Luftfeuchtigkeit für den jeweiligen Monat in % -->| lfjan = |

|||

| lffeb = |

|||

| lfmär = |

|||

| lfapr = |

|||

| lfmai = |

|||

| lfjun = |

|||

| lfjul = |

|||

| lfaug = |

|||

| lfsep = |

|||

| lfokt = |

|||

| lfnov = |

|||

| lfdez = <!-- niedrigste jemals gemessene Temperatur im jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| gmjan = -8.5 |

|||

| gmfeb = -13.7 |

|||

| gmmär = -5.5 |

|||

| gmapr = -3.9 |

|||

| gmmai = -1.2 |

|||

| gmjun = 4.4 |

|||

| gmjul = 7.0 |

|||

| gmaug = 8.5 |

|||

| gmsep = 3.1 |

|||

| gmokt = -4.2 |

|||

| gmnov = -5.7 |

|||

| gmdez = -10.0 |

|||

<!-- höchste jemals gemessene Temperatur im jeweiligen Monat in °C -->| fmjan = 17.3 |

|||

| fmfeb = 21.0 |

|||

| fmmär = 25.7 |

|||

| fmapr = 26.0 |

|||

| fmmai = 30.4 |

|||

| fmjun = 36.8 |

|||

| fmjul = 40.7 |

|||

| fmaug = 36.9 |

|||

| fmsep = 34.0 |

|||

| fmokt = 25.5 |

|||

| fmnov = 21.0 |

|||

| fmdez = 17.5 |

|||

}} |

|||

{{Klimatabelle |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = rechts |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = deaktiviert |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 200 |

|||

| QUELLE = Weather Online, Daten: 1991–2020<!--Klimadaten bilden 3 Kalenderjahrzehnte!--><ref name="df-weatheronline" /> |

|||

| Überschrift = Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Düsseldorf in der Referenzperiode von 1991–2020 |

|||

| Ort = Düsseldorf |

|||

<!-- durchschnittliche Höchsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| hmjan = 5.7 |

|||

| hmfeb = 7.1 |

|||

| hmmär = 11.0 |

|||

| hmapr = 15.6 |

|||

| hmmai = 19.4 |

|||

| hmjun = 22.5 |

|||

| hmjul = 24.6 |

|||

| hmaug = 24.1 |

|||

| hmsep = 20.1 |

|||

| hmokt = 15.1 |

|||

| hmnov = 9.8 |

|||

| hmdez = 6.3 |

|||

<!-- durchschnittliche Niedrigsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| lmjan = 1.3 |

|||

| lmfeb = 1.3 |

|||

| lmmär = 3.2 |

|||

| lmapr = 5.5 |

|||

| lmmai = 9.2 |

|||

| lmjun = 12.2 |

|||

| lmjul = 14.4 |

|||

| lmaug = 14.1 |

|||

| lmsep = 11.2 |

|||

| lmokt = 8.2 |

|||

| lmnov = 4.7 |

|||

| lmdez = 2.2 |

|||

<!-- durchschnittliche Temperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| avjan = 3.5 |

|||

| avfeb = 4.2 |

|||

| avmär = 7.1 |

|||

| avapr = 10.5 |

|||

| avmai = 14.3 |

|||

| avjun = 17.3 |

|||

| avjul = 19.5 |

|||

| avaug = 19.1 |

|||

| avsep = 15.6 |

|||

| avokt = 11.6 |

|||

| avnov = 7.2 |

|||

| avdez = 4.2 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm -->| nbjan = 58 |

|||

| nbfeb = 54 |

|||

| nbmär = 53 |

|||

| nbapr = 46 |

|||

| nbmai = 58 |

|||

| nbjun = 67 |

|||

| nbjul = 73 |

|||

| nbaug = 73 |

|||

| nbsep = 88 |

|||

| nbokt = 59 |

|||

| nbnov = 62 |

|||

| nbdez = 67 |

|||

<!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d -->| rdjan = 18 |

|||

| rdfeb = 15 |

|||

| rdmär = 16 |

|||

| rdapr = 12 |

|||

| rdmai = 14 |

|||

| rdjun = 14 |

|||

| rdjul = 14 |

|||

| rdaug = 14 |

|||

| rdsep = 14 |

|||

| rdokt = 15 |

|||

| rdnov = 17 |

|||

| rddez = 18 |

|||

<!-- durchschnittliche Anzahl täglicher Sonnenstunden für den jeweiligen Monat in h/d -->| shjan = 1.8 |

|||

| shfeb = 2.5 |

|||

| shmär = 4.0 |

|||

| shapr = 5.6 |

|||

| shmai = 6.6 |

|||

| shjun = 6.7 |

|||

| shjul = 6.6 |

|||

| shaug = 6.2 |

|||

| shsep = 5.0 |

|||

| shokt = 3.5 |

|||

| shnov = 2.0 |

|||

| shdez = 1.5 |

|||

<!-- durchschnittliche Luftfeuchtigkeit für den jeweiligen Monat in % -->| lfjan = |

|||

| lffeb = |

|||

| lfmär = |

|||

| lfapr = |

|||

| lfmai = |

|||

| lfjun = |

|||

| lfjul = |

|||

| lfaug = |

|||

| lfsep = |

|||

| lfokt = |

|||

| lfnov = |

|||

| lfdez = |

|||

}} |

|||

=== Luftqualität und Umweltschutz === |

|||

Die Energieerzeugung, die Industrie sowie der Verkehr sind die wichtigsten Ursachen für die [[anthropogen]]e, d. h. vom Menschen verursachte [[Luftverschmutzung]]. Aufgrund der hohen Luftbelastung stellt die Bezirksregierung Düsseldorf [[Luftreinhalteplan|Luftreinhaltepläne]] auf. Der erste Luftreinhalteplan für das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf trat am 1. November 2008 in Kraft. Er vereinte alle bis dahin erstellten Pläne zu einem Gesamtplan. Nach [[Gesetzeskraft|Inkrafttreten]] des Plans werden die Maßnahmen durch die [[Zuständigkeit|zuständigen]] Fachbehörden umgesetzt. Ziel ist durch diese Luftreinhaltestrategie die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte zum Schutze der Gesundheit der in Düsseldorf wohnenden und arbeitenden Bevölkerung schnellstmöglich zu erreichen. |

|||

Im Rahmen der bisherigen Luftreinhalteplanung konnten für nahezu sämtliche luftverunreinigende Stoffe, hier insbesondere für den zu Beginn der 2000er-Jahre noch kritischen [[Feinstaub]], beachtliche Erfolge erreicht und die Grenzwerte eingehalten werden. Der seit 2010 für [[Stickstoffdioxid]] (NO<sub>2</sub>) gültige Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Jahresmittelwert) wird in Düsseldorf jedoch noch immer deutlich überschritten. An der Messstelle Corneliusstraße lag der Jahresmittelwert 2017 mit 56 Mikrogramm pro Kubikmeter noch immer auf sehr hohem Niveau der Stickstoffdioxidbelastung. Seit geraumer Zeit<!--genauer?!--> stehen neben den Feinstaubpartikelfraktionen die sogenannten Ultrafeinstäube vor allem in der Nähe von Flughäfen zunehmend im Fokus der Betrachtung.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.gruene-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2018/10/180821_LRP_Duesseldorf_2018.pdf |titel=Luftreinhalteplan Düsseldorf 2018 |titelerg=In der Fassung des Offenlageentwurfs vom 21.08.2018 |hrsg=Bezirksregierung Düsseldorf |format=PDF |abruf=2018-09-20}}</ref> |

|||

Das Düsseldorfer Stickstoffdioxidbelastungsgebiet („[[Umweltzone]]“) umfasst einen großen Teil des Stadtgebiets mit etwa 420.000 Einwohnern, die 68 Prozent der Bevölkerung entsprechen.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/umweltzone_luftreinhaltung/pdf/Luftreinhalteplan_Duesseldorf_2019.pdf |titel=Luftreinhalteplan Düsseldorf 2019 |werk=Bezirksregierung Düsseldorf |format=PDF; 1,8 MB |abruf=2019-07-24}}</ref> |

|||

=== Stadtgebiet === |

=== Stadtgebiet === |

||

{{Hauptartikel|Liste der Stadtbezirke von Düsseldorf|Liste der Stadtteile von Düsseldorf}} |

|||

Das Stadtgebiet Düsseldorfs besteht aus 10 [[Stadtbezirk]]en, die in 49 [[Ortsteil|Stadtteil]]e unterteilt sind. In jedem Stadtbezirk gibt es eine [[Bezirksvertretung]] mit 19 Mitgliedern unter Vorsitz eines [[Bezirksvorsteher]]s. Die Bezirksvertretungen sind zu wichtigen, den Stadtbezirk betreffenden Angelegenheiten zu hören und werden bei jeder [[Kommunalwahl]] neu gewählt. |

|||

Das Stadtgebiet Düsseldorfs besteht aus zehn [[Stadtbezirk]]en, die in 50 [[Ortsteil|Stadtteile]] unterteilt sind.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.duesseldorf.de/bv/?L=0 |titel=Stadtbezirke und Stadtteile |hrsg=Landeshauptstadt Düsseldorf |abruf=2019-10-14}}</ref> |

|||

'''Die Stadtbezirke mit ihren zugehörigen Stadtteilen''' |

|||

[[Datei:Düsseldorf Subdivisions.svg|mini|Karte der Stadtbezirke und Stadtteile Düsseldorfs]] |

|||

Im Unterschied zu anderen nordrhein-westfälischen Großstädten haben die Stadtbezirke in Düsseldorf keine eigenen [[Ortsname|Namen]], sondern sind von 1 bis 10 durchnummeriert. Die meisten Einwohner hat der [[Stadtbezirk 3 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 3]] mit 122.337 gemeldeten Personen mit Hauptwohnsitz (Stand: 31. Juli 2023).<ref name="Auswertungsassistent">{{Internetquelle |url=https://duva-server.de/Duesseldorf/ASW/ASW.dll?aw=Bevölkerung%5CBevölkerung%20monatlich%20des%20Jahres%202023 |titel=Bevölkerung mit Hauptwohnsitz des Jahres 2023 |hrsg=Landeshauptstadt Düsseldorf |abruf=2023-09-06}}</ref> Der Stadtteil [[Bilk]] ist mit 41.304 Einwohnern (31. Juli 2023) der einwohnerreichste Stadtteil der Stadt und liegt im Stadtbezirk 3.<ref name="Auswertungsassistent" /> Die geringste Bevölkerung hat dagegen der [[Stadtbezirk 10 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 10]] mit 24.593 Bewohnern, bei den Stadtteilen weist der [[Hafen (Düsseldorf)|Hafen]] mit 386 Einwohnern die kleinste Einwohnerzahl auf (31. Juli 2023).<ref name="Auswertungsassistent" /> |

|||

==== Die Stadtbezirke mit ihren zugehörigen Stadtteilen ==== |

|||

[[Datei:Karte D SB.svg|miniatur|Karte der Stadtbezirke von Düsseldorf.]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 01|Bezirk 1]]:''' [[Düsseldorf-Altstadt|Altstadt]], [[Düsseldorf-Derendorf|Derendorf]], [[Düsseldorf-Golzheim|Golzheim]], [[Düsseldorf-Carlstadt|Carlstadt]], [[Düsseldorf-Pempelfort|Pempelfort]], [[Düsseldorf-Stadtmitte|Stadtmitte]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 02|Bezirk 2]]:''' [[Düsseldorf-Düsseltal|Düsseltal]], [[Düsseldorf-Flingern|Flingern-Nord]], [[Düsseldorf-Flingern|Flingern-Süd]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 03|Bezirk 3]]:''' [[Düsseldorf-Bilk|Bilk]], [[Düsseldorf-Flehe|Flehe]], [[Düsseldorf-Friedrichstadt|Friedrichstadt]], [[Düsseldorf-Hafen|Hafen]], [[Düsseldorf-Hamm|Hamm]], [[Düsseldorf-Oberbilk|Oberbilk]], [[Düsseldorf-Unterbilk|Unterbilk]], [[Düsseldorf-Volmerswerth|Volmerswerth]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 04|Bezirk 4]]:''' [[Düsseldorf-Heerdt|Heerdt]], [[Düsseldorf-Lörick|Lörick]], [[Düsseldorf-Niederkassel|Niederkassel]], [[Düsseldorf-Oberkassel|Oberkassel]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 05|Bezirk 5]]:''' [[Düsseldorf-Angermund|Angermund]], [[Düsseldorf-Kaiserswerth|Kaiserswerth]], [[Düsseldorf-Kalkum|Kalkum]], [[Düsseldorf-Lohausen|Lohausen]], [[Düsseldorf-Stockum|Stockum]], [[Düsseldorf-Wittlaer|Wittlaer]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 06|Bezirk 6]]:''' [[Düsseldorf-Lichtenbroich|Lichtenbroich]], [[Düsseldorf-Mörsenbroich|Mörsenbroich]], [[Düsseldorf-Rath|Rath]], [[Düsseldorf-Unterrath|Unterrath]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 07|Bezirk 7]]:''' [[Düsseldorf-Gerresheim|Gerresheim]], [[Düsseldorf-Grafenberg|Grafenberg]], [[Düsseldorf-Hubbelrath|Hubbelrath]], [[Düsseldorf-Ludenberg|Ludenberg]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 08|Bezirk 8]]:''' [[Düsseldorf-Eller|Eller]], [[Düsseldorf-Lierenfeld|Lierenfeld]], [[Düsseldorf-Unterbach|Unterbach]], [[Düsseldorf-Vennhausen|Vennhausen]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 09|Bezirk 9]]:''' [[Düsseldorf-Benrath|Benrath]], [[Düsseldorf-Hassels|Hassels]], [[Düsseldorf-Himmelgeist|Himmelgeist]], [[Düsseldorf-Holthausen|Holthausen]], [[Düsseldorf-Itter|Itter]], [[Düsseldorf-Reisholz|Reisholz]], [[Düsseldorf-Urdenbach|Urdenbach]], [[Düsseldorf-Wersten|Wersten]] |

|||

* '''[[Düsseldorf-Stadtbezirk 10|Bezirk 10]]:''' [[Düsseldorf-Garath|Garath]], [[Düsseldorf-Hellerhof|Hellerhof]] |

|||

Die Stadtbezirke und Stadtteile sind im Einzelnen: |

|||

Weitere Informationen zum Thema befinden sich in der [[Liste der Stadtbezirke von Düsseldorf]] und der [[Liste der Stadtteile von Düsseldorf]]. |

|||

* ''[[Stadtbezirk 1 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 1]]:'' [[Altstadt (Düsseldorf)|Altstadt]], [[Carlstadt (Düsseldorf)|Carlstadt]], [[Derendorf]], [[Golzheim (Düsseldorf)|Golzheim]], [[Pempelfort]], [[Stadtmitte (Düsseldorf)|Stadtmitte]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 2 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 2]]:'' [[Düsseltal]], [[Flingern]]-Nord, [[Flingern]]-Süd |

|||

* ''[[Stadtbezirk 3 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 3]]:'' [[Bilk]], [[Flehe]], [[Friedrichstadt (Düsseldorf)|Friedrichstadt]], [[Hafen (Düsseldorf)|Hafen]], [[Hamm (Düsseldorf)|Hamm]], [[Oberbilk]], [[Unterbilk]], [[Volmerswerth]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 4 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 4]]:'' [[Heerdt]], [[Lörick]], [[Niederkassel (Düsseldorf)|Niederkassel]], [[Oberkassel (Düsseldorf)|Oberkassel]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 5 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 5]]:'' [[Angermund]], [[Kaiserswerth]], [[Kalkum]], [[Lohausen]], [[Stockum (Düsseldorf)|Stockum]], [[Wittlaer]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 6 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 6]]:'' [[Lichtenbroich]], [[Mörsenbroich]], [[Rath (Düsseldorf)|Rath]], [[Unterrath]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 7 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 7]]:'' [[Gerresheim]], [[Grafenberg (Düsseldorf)|Grafenberg]], [[Hubbelrath]], [[Knittkuhl]], [[Ludenberg]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 8 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 8]]:'' [[Eller]], [[Lierenfeld]], [[Unterbach (Düsseldorf)|Unterbach]], [[Vennhausen]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 9 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 9]]:'' [[Benrath]], [[Hassels]], [[Himmelgeist]], [[Holthausen (Düsseldorf)|Holthausen]], [[Itter (Düsseldorf)|Itter]], [[Reisholz]], [[Urdenbach]], [[Wersten]] |

|||

* ''[[Stadtbezirk 10 (Düsseldorf)|Stadtbezirk 10]]:'' [[Garath]], [[Hellerhof (Düsseldorf)|Hellerhof]] |

|||

=== Nachbarstädte === |

=== Nachbarstädte === |

||

Die Stadt Düsseldorf grenzt im Norden an die kreisfreie Stadt [[Duisburg]] und an die Stadt [[Ratingen]], im Osten an die Städte [[Mettmann]], [[Erkrath]] und [[Hilden]], im Süden an die Städte [[Langenfeld (Rheinland)]] und [[Monheim am Rhein]] (alle [[Kreis Mettmann]]) sowie im Westen an die Städte [[Dormagen]], [[Neuss]] und [[Meerbusch]] (alle [[Rhein-Kreis Neuss]]). |

Die Stadt Düsseldorf grenzt im Norden an die kreisfreie Stadt [[Duisburg]] und an die Stadt [[Ratingen]], im Osten an die Städte [[Mettmann]], [[Erkrath]] und [[Hilden]], im Süden an die Städte [[Langenfeld (Rheinland)]] und [[Monheim am Rhein]] (alle [[Kreis Mettmann]]) sowie im Westen an die Städte [[Dormagen]], [[Neuss]] und [[Meerbusch]] (alle [[Rhein-Kreis Neuss]]). |

||

{{Nachbargemeinden |

|||

|NORD=[[Duisburg]] |

|||

|NORDOST=[[Ratingen]] |

|||

|OST=[[Mettmann]], [[Erkrath]] |

|||

|SUEDOST=[[Hilden]] |

|||

|SUED=[[Langenfeld (Rheinland)|Langenfeld]], [[Monheim am Rhein]] |

|||

|SUEDWEST=[[Dormagen]] |

|||

|WEST=[[Neuss]] |

|||

|BESCHRIFTUNG= |

|||

|NORDWEST=[[Meerbusch]] |

|||

}} |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

{{Hauptartikel|Geschichte der Stadt Düsseldorf}} |

|||

Im Jahr 1288 erhielt der Ort an der Mündung des Flüsschens [[Düssel]] in den Rhein das [[Stadtrecht]]. Vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war die Stadt [[Regierungssitz]] von Ländern des [[Heiliges Römisches Reich|Heiligen Römischen Reichs]] und des [[Rheinbund]]es: des [[Herzogtum Berg|Herzogtums Berg]], der Herzogtümer [[Herzogtum Jülich-Berg|Jülich-Berg]] und [[Vereinigte Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg|Jülich-Kleve-Berg]] sowie des [[Großherzogtum Berg|Großherzogtums Berg]], von 1690 bis 1716 auch [[Residenzstadt|Residenz]] des [[Pfalzgraf]]en und [[Kurfürst]]en [[Johann Wilhelm (Pfalz)|Johann Wilhelm von der Pfalz]]. Durch den Bau einer [[Gemäldegalerie Düsseldorf (Gebäude)|Kurfürstlichen Gemäldegalerie]] mit einer international rezipierten [[Gemäldegalerie Düsseldorf|Kunstsammlung]] wurde 1709 eine bedeutende Kunst- und Ausstellungstradition begründet. Seit 1815 [[Preußen|preußisch]], wurde die Stadt 1816 Sitz des Regierungsbezirks Düsseldorf. Von 1824 bis 1933 war sie der [[Provinziallandtag der Rheinprovinz|Parlamentssitz]] der [[Rheinprovinz]]. Im [[Deutsches Kaiserreich|Kaiserreich]] entwickelte sich Düsseldorf im Zuge der [[Hochindustrialisierung in Deutschland]] zum „[[Schreibtisch des Ruhrgebiets]]“ und wurde mit dem Überschreiten der Marke von 100.000 [[Einwohnerentwicklung von Düsseldorf|Einwohnern]] im Jahr 1882 zur [[Großstadt]]. Bei der [[Geschichte Nordrhein-Westfalens#Unmittelbare Nachkriegszeit und Gründung Nordrhein-Westfalens (1945/1946)|Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen]] im Jahr 1946 wurde sie zu dessen Landeshauptstadt bestimmt. |

|||

[[Datei:Jan Wellem.jpg|miniatur|Reiterstandbild des [[Johann Wilhelm (Pfalz)|Jan Wellem]] auf dem Marktplatz]] |

|||

=== Von den Anfängen bis zur frühneuzeitlichen Stadt === |

=== Von den Anfängen bis zur frühneuzeitlichen Stadt === |

||

[[Datei:Fürstlich Jülich‘sche Hochzeit-SMD.D V-32.1 StA.jpg|links|mini|Fußturnier auf dem [[Marktplatz (Düsseldorf)|Marktplatz]], 1585]] |

|||

Die erste schriftliche Erwähnung von ''Dusseldorp'' in einer [[Schreinsbücher|Schreinskarte]] kann nicht sicher datiert werden und stammt frühestens aus dem Jahr 1135.<ref>Erich Wisplinghoff: ''Mittelalter und frühe Neuzeit. Von den ersten schriftlichen Nachrichten bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614)''. In: Hugo Weidenhaupt (Hrsg.): ''Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1''. Schwann/Patmos, Düsseldorf 1988, ISBN 3-491-34221-X, S. 167f.</ref> Am 5. Juni 1288 fand die [[Schlacht von Worringen]] statt, in deren Folge Graf [[Adolf V. (Berg)|Adolf V. von Berg]] Düsseldorf am 14. August 1288 die Stadtrechte verlieh.<ref>Heinrich Gottfried Philipp Gengler: ''Regesten und Urkunden der Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter'', Erlangen 1863, [http://books.google.de/books?id=NdkcAAAAMAAJ&pg=PA933 S. 933].</ref> Die nur 3,8 [[Hektar]] umfassende Stadt war kaum mehr als ein umwalltes Dorf, das die Westgrenze der [[Herzogtum Berg|Grafschaft Berg]] markierte.<ref>Erich Wisplingshoff: ''Mittelalter und frühe Neuzeit''. In: Hugo Weidenhaupt (Hrsg.): ''Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1''. Schwann/Patmos, Düsseldorf 1988, ISBN 3-491-34221-X, S. 175ff.</ref> |

|||

Die mittelalterliche Stadt Düsseldorf wurde im 12./13. Jahrhundert zwar in der Nähe von frühmittelalterlichen Altsiedlungen gegründet, ging anscheinend aber – ähnlich wie beispielsweise auch in [[Alpen (Niederrhein)|Alpen]] oder [[Kalkar]] – nicht unmittelbar aus einer dieser Altsiedlungen hervor.<ref>Die im Jahr 2012 bei Ausgrabungen nachgewiesene germanische Siedlung im späteren Stadtkern Düsseldorfs belegt zwar, dass hier bereits im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. eine Siedlung bestand, doch für die folgenden 700 Jahre fehlen (bislang?) alle Anzeichen einer Besiedlung. Zu den germanischen Funden: [https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/germanen-lebten-an-der-duessel_aid-8985491 Michael Brockerhoff: ''Germanen lebten an der Düssel,''] Artikel vom 16. Juli 2012 im Portal ''RP Online,'' abgerufen am 17. Juli 2012.</ref> Die Siedlung trug ihren Namen nach dem kleinen Fluss ''[[Düssel]],'' der südlich der Straße ''[[Altestadt]]'' in den Rhein mündet. Der Name ''Düssel'' entstand wahrscheinlich aus dem [[Westgermanische Sprachen|germanischen]] Begriff ''thusila'' und bedeutet ''die Rauschende.'' Die Landschaft, in der Düsseldorf gegründet wurde, war vor der Entstehung der [[Herzogtum Berg|Grafschaft Berg]] eine ursprünglich [[Fränkisches Reich|fränkische]], zu [[Ripuarien]] gehörende Grafschaft, in der neueren Forschung [[Duisburg-Kaiserswerther Grafschaft]] genannt,<ref>{{Literatur |Autor=[[Sönke Lorenz]] |Titel=Kaiserswerth im Mittelalter. Genese, Struktur und Organisation königlicher Herrschaft am Niederrhein |Sammelwerk=Studia humaniora |Nummer=Band 23 |Ort=Düsseldorf |Datum=1993 |Seiten=48}}</ref> ein Herrschaftsgebiet der [[Ezzonen]], denen als [[Pfalzgrafschaft Lothringen|Pfalzgrafen]] eine hohe Stellung im [[Herzogtum Lothringen]] ([[Niederlothringen]]) zukam. |

|||

[[Datei:Fußturnier auf dem Marktplatz D'dorf 1585.jpg|miniatur|Fußturnier auf dem Marktplatz, 1585]] |

|||

1380 wurde Graf [[Wilhelm II. (Berg)|Wilhelm II.]] in den [[Reichsfürst]]enstand erhoben. Der neue Herzog beschloss, Düsseldorf zu seiner neuen Residenz auszubauen.<ref>[http://www.duesseldorf.de/presse/amt/basis/his_dat.shtml Stadt Düsseldorf ''Historische Daten''.]</ref> 1382 wurde erstmals eine Burg urkundlich erwähnt.<ref>Wilhelm Jansen: ''Residenzbildung am Niederrhein und das Schloß zu Düsseldorf''. In: Düsseldorfer Jahrbuch, Bd. 71, Droste, Düsseldorf 2000, ISBN 3-7700-3046-X, S. 19f.</ref> Zwischen 1384 und 1394 wurde die Stadt erheblich erweitert. Durch geschickte Heiratspolitik vereinigten die Herzöge von Berg die Herzogtümer Jülich und Kleve mit dem ihren zum gemeinsamen Herzogtum [[Vereinigte Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg|Jülich-Kleve-Berg]]. Insbesondere unter [[Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg)|Wilhelm dem Reichen]] wurde die Region zu einem Zentrum [[Humanismus|humanistischer Wissenschaft]] und liberaler Katholizität.<ref>Weidenhaupt, S. 46</ref> 1585 wurde bei der Vermählung des Erbprinzen [[Johann Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg)|Johann Wilhelm]] mit der Markgräfin [[Jakobe von Baden-Baden|Jakobe von Baden]] die wohl prunkvollste dokumentierte Hochzeit des 16. Jahrhunderts ausgerichtet.<ref>Weidenhaupt, S. 45–47</ref> Dabei kam zum ersten Mal ein [[Oper|opernartiges]] theatralisches Schauspiel mit Gesang und Musik (Titel: ''Orpheus und Amphion'') zur Aufführung.<ref>[http://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/stadtgeschichte/4.shtml Stadt Düsseldorf Stadtarchiv: ''Düsseldorf im Wandel der Jahre, Seite 4'']</ref> Wilhelm der Reiche sorgte für den Wiederaufbau und Ausbau des [[Düsseldorfer Schloss]]es durch den [[Renaissance]]-Baumeister [[Alessandro Pasqualini]]. Nach dem Aussterben des jülich-bergisch-klevischen Regentenstammes 1609 und einem Erbfolgestreit zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg<ref name="hw244">Weidenhaupt, S. 244</ref>besetzte der spanische General [[Ambrosio Spinola]] als kaiserlicher Kommissar 1614 die Stadt. |

|||

[[Datei:Worringen 1288.jpg|mini|Mit dem Historiengemälde ''[[Walter Dodde und die bergischen Bauern bei der Schlacht bei Worringen]]'' schuf der Düsseldorfer Maler [[Johann Peter Theodor Janssen|Peter Janssen der Ältere]] bis 1893 ein eingängiges Bild für den [[Gründungsmythos]] der Stadt Düsseldorf. Demnach geht deren Stadtgründung und Aufstieg auf den tapferen Kampf bergischer Bauern gegen den Kölner Erzbischof in der [[Schlacht von Worringen]] zurück. Bereits in den Augen der Zeitgenossen Janssens veranschaulichte es auch die [[Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf]].]] |

|||

=== Residenzstadt und französische Besetzungen === |

|||

[[Datei:Merian d. Ä., Matthäus - Ansicht von Düsseldorf (1647).jpg|miniatur|Idealisierte Stadtansicht von [[Matthäus Merian]] um 1647]] |

|||

Nach der Beilegung des [[Jülich-Klevischer Erbfolgestreit|Jülich-Klevischen Erbfolgestreits]] gehörte Düsseldorf mit dem [[Herzogtum Jülich|Herzogtum Jülich-Berg]] zum Haus [[Pfalz-Neuburg]]. Der Kurfürst [[Johann Wilhelm (Pfalz)|Johann Wilhelm von der Pfalz]] (von den Düsseldorfern „Jan Wellem“ genannt) erwählte Düsseldorf zu seiner Hauptresidenz.<ref>Weidenhaupt, S. 60</ref> In dieser Zeit erfuhr die Stadt eine beachtliche städtebauliche Entwicklung, die sich unter Kurfürst [[Karl Theodor (Pfalz und Bayern)|Karl Theodor]] von der [[Kurpfalz|Pfalz]] fortsetzte, der Schlösser, Sammlungen, Institute gründete und die [[Düsseldorf-Carlstadt|Carlstadt]] anlegen ließ. Jedoch hatte Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Status als Hauptresidenz an Mannheim, später an München verloren, von wo aus Karl Theodor regierte. Eine weitere kurze Blüte der Stadt erfolgte unter dem pfälzischen Stadthalter Johann Ludwig Franz Graf von Goltstein.<ref>Weidenhaupt, S. 75ff.</ref> |

|||

Die erste schriftliche Erwähnung von ''Dusseldorp'' in einer [[Schreinsbücher|Schreinskarte]] kann nicht sicher datiert werden und stammt frühestens aus dem Jahr 1135.<ref>Erich Wisplinghoff: ''Mittelalter und frühe Neuzeit. Von den ersten schriftlichen Nachrichten bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614).'' In: Hugo Weidenhaupt (Hrsg.): ''Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1.'' Schwann/Patmos, Düsseldorf 1988, ISBN 3-491-34221-X, S. 167 f.</ref><ref>Friedrich Lau: ''Geschichte der Stadt Düsseldorf – Band 1, Erste Abteilung: Darstellung.'' Bagel, Düsseldorf, 1921. Nachdruck von 1980, 3. Auflage, S. 5.</ref> Am 5. Juni 1288 fand die [[Schlacht von Worringen]] statt, in deren Folge Graf [[Adolf V. (Berg)|Adolf V. von Berg]] Düsseldorf am 14. August 1288 die [[Stadtrecht]]e verlieh.<ref>Heinrich Gottfried Philipp Gengler: ''Regesten und Urkunden der Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter.'' Erlangen 1863, [http://books.google.de/books?id=NdkcAAAAMAAJ&pg=PA933 S. 933.]</ref><ref>Dross, S. 17.</ref> Nach [[Wipperfürth]], [[Lennep]] und [[Ratingen]] war dies die vierte Stadtgründung im Bergischen Land und die dritte Adolfs V. Die nur 3,8 [[Hektar]] große Stadt war bereits früh ein mit einer [[Stadtmauer]] und einem Graben gesicherter Ort, der die Westgrenze der [[Herzogtum Berg|Grafschaft Berg]] markierte.<ref>[https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/erste-stadtmauer-entdeckt_aid-14231679 Michael Brockerhoff: ''Erste Stadtmauer entdeckt,''] Artikel vom 17. Juli 2012 im Portal ''RP ONLINE,'' abgerufen am 17. Juli 2012.</ref><ref>Erich Wisplingshoff: ''Mittelalter und frühe Neuzeit.'' In: Hugo Weidenhaupt (Hrsg.): ''Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1.'' Schwann/Patmos, Düsseldorf 1988, ISBN 3-491-34221-X, S. 175 ff.</ref> |

|||

Seit 1732 befestigt, wurde die Stadt im [[Siebenjähriger Krieg|Siebenjährigen Krieg]] 1757 von den [[Geschichte Frankreichs|Franzosen]] besetzt und im Juni 1758 von Herzog [[Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel|Ferdinand von Braunschweig]] nach [[Kapitulation]] eingenommen, jedoch bald wieder verlassen.<ref>Weidenhaupt, S. 74</ref> Im Jahr 1795<ref>Weidenhaupt, S. 83, 245</ref> wurde Düsseldorf nach einem heftigen [[Bombardement]] den Franzosen durch Kapitulation übergeben und blieb in deren Besitz, bis es im [[Friede von Lunéville|Frieden von Lunéville]] 1801 an [[Bayern]] zurückgegeben wurde.<ref>Weidenhaupt, S. 84</ref><ref name="StadtDüsseldorf7">[http://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/b_07_stadtgeschichte.shtml Stadt Düsseldorf – Stadtarchiv: ''Stadtgeschichte'', Seite 7]</ref> Daraufhin erfolgte die Schleifung der Festungswerke.<ref>Weidenhaupt, S. 72ff.</ref> Doch bereits 1806 gelangte die Stadt wieder unter französischen Einfluss und wurde Hauptstadt des [[Herzogtum Berg|Großherzogtums Berg]], das bis 1813 Bestand hatte.<ref name="StadtDüsseldorf7"/> Bald nach der [[Völkerschlacht bei Leipzig]] verließen die französischen Truppen das Gebiet des Großherzogtums, das unter [[Preußen|preußischen]] Einfluss geriet. |

|||

1380 wurde Graf [[Wilhelm II. (Berg)|Wilhelm]] von Berg von dem römisch-deutschen König [[Wenzel (HRR)|Wenzel]] in den [[Reichsfürst]]enstand erhoben. Noch im selben Jahr beschloss der neue [[Herzog]] zum Ausdruck seiner [[Heiliges Römisches Reich|reichspolitischen]] Funktion und Stellung, die relativ abgelegene [[Schloss Burg|Burg an der Wupper]] als Regierungssitz aufzugeben und das am Rhein gelegene Düsseldorf zur neuen [[Residenzstadt|Residenz]] zu entwickeln.<ref>[https://www.duesseldorf.de/presse/amt/basis/his_dat.shtml Stadt Düsseldorf ''Historische Daten.'']</ref> Für die geplante bergische Hauptstadt Düsseldorf wurde erstmals 1382 eine [[Burg]] urkundlich erwähnt,<ref>Wilhelm Jansen: ''Residenzbildung am Niederrhein und das Schloß zu Düsseldorf.'' In: Düsseldorfer Jahrbuch, Band 71, Droste, Düsseldorf 2000, ISBN 3-7700-3046-X, S. 19 f.</ref> die in den folgenden Jahrhunderten zum [[Düsseldorfer Schloss|Düsseldorfer Residenzschloss]] ausgebaut wurde. Seit 1386 residierten der Herzog und seine [[Anna von der Pfalz (Herzogtum Berg)|Gemahlin Anna]] dort. Zwischen 1384 und 1394 wurde die Stadt erheblich erweitert;<ref>Dross, S. 23.</ref> der Bau der backsteingotischen Hallenkirche [[St. Lambertus (Düsseldorf)|St. Lambertus]] und ihre reichhaltige Ausstattung mit Reliquien und Pfründen datieren in dieser Zeit. Durch die [[Klever Union]] vereinigten die Herzöge von Jülich-Berg und Kleve-Mark ihre Länder zur [[Personalunion]] [[Vereinigte Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg|Jülich-Kleve-Berg]]. In den Jahren 1538 bis 1543 war Düsseldorf die Hauptstadt eines Verbundes von Territorialstaaten, der neben Jülich-Kleve-Berg auch das [[Herzogtum Geldern]], die Grafschaften [[Grafschaft Mark|Mark]], [[Grafschaft Ravensberg|Ravensberg]] und [[Grafschaft Zutphen|Zutphen]] sowie die [[Herrschaft Ravenstein]] umfasste. Insbesondere unter [[Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg)|Wilhelm dem Reichen]] wurde die Region zu einem Zentrum [[Humanismus|humanistischer Wissenschaft]] und [[Devotio moderna|liberaler Katholizität]].<ref>Weidenhaupt, S. 46.</ref> Gegenüber [[Jüdisches Leben in Düsseldorf#Frühe Neuzeit (1500–1808)|Juden]] setzte sich unter seiner Herrschaft mit der Polizeiverordnung von 1554, die die Ausweisung aller Juden verlangte, allerdings eine [[Antijudaismus#Neuzeit|antijudaische]] Linie durch. 1585 wurde bei der Vermählung des Erbprinzen [[Johann Wilhelm (Jülich-Kleve-Berg)|Johann Wilhelm]] mit der Markgräfin [[Jakobe von Baden-Baden|Jakobe von Baden]] die wohl prunkvollste dokumentierte Hochzeit des 16. Jahrhunderts ausgerichtet.<ref>Weidenhaupt, S. 45–47.</ref><ref>Else Rümmler: ''Die Fürstlich Jülische Hochzeit zu Düsseldorf 1585. Das Fest und seine Vorgeschichte.'' Verlag Hans Marcus, Düsseldorf 1983.</ref> Unter dem Titel ''[[Orpheus]] und [[Amphion]]'' kam dabei zum ersten Mal ein [[oper]]nartiges theatralisches Schauspiel mit Gesang und Musik zur Aufführung.<ref>Stadt Düsseldorf Stadtarchiv: [https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/stadtgeschichte/4.shtml ''Düsseldorf im Wandel der Jahre, S. 4.'']</ref> Wilhelm der Reiche sorgte für den Wiederaufbau und Ausbau des [[Düsseldorfer Schloss]]es durch den [[Renaissance]]-Baumeister [[Alessandro Pasqualini]]. Nach dem Aussterben des jülich-bergisch-klevischen Regentenstammes 1609 und während des [[Jülich-Klevischer Erbfolgestreit|Jülich-Klevischen Erbfolgestreits]] zwischen [[Mark Brandenburg|Brandenburg]] und [[Pfalz-Neuburg]]<ref name="hw244">Weidenhaupt, S. 244.</ref><ref>Dross, S. 41 ff.</ref> besetzte der spanische General [[Ambrosio Spinola]] als kaiserlicher Kommissar 1614 die Stadt. |

|||

=== Bergische Residenz- und Landeshauptstadt === |

|||

[[Datei:Merian d. Ä., Matthäus - Ansicht von Düsseldorf (1647).jpg|mini|Idealisierte Stadtansicht von [[Matthäus Merian]] um 1647]] |

|||

[[Datei:1758 Düsseldorf, Plan der Stadt mit den Festungsbauten, der Extension und dem linksrheinischen Brückenkopf.jpg|mini|[[Georges Louis Le Rouge]]: ''Plan de Dusseldorp, Capitale du Duché de Berg'' – Karte der [[Festung Düsseldorf]] mit dem linksrheinischen [[Fort Düsselburg]], 1758]] |

|||

[[Datei:Jan van der Heyden - The Church of St Andrew in Düsseldorf - 53 - Mauritshuis.jpg|mini|Jan van der Heyden und Adriaen van de Velde – Ansicht von Düsseldorf mit [[St. Andreas (Düsseldorf)|St. Andreas]] in der Mitte]] |

|||

Im Zuge der Beilegung des [[Jülich-Klevischer Erbfolgestreit|Jülich-Klevischen Erbfolgestreits]] gehörte Düsseldorf mit dem [[Herzogtum Jülich-Berg]] zum damals zunächst noch [[Protestantismus|protestantischen]] Haus [[Pfalz-Neuburg]],<ref>Dross, S. 45/46.</ref> einem Zweig des [[Adel]]sgeschlechtes der [[Wittelsbach]]er. In der ersten Phase der pfälzischen Herrschaft kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen [[Römisch-katholische Kirche|römisch-katholischen]], [[Lutherische Kirche|lutherischen]] und [[Reformierte Kirche|reformierten]] Beamten bei Hof und in der Stadt.<ref>Dross, S. 41/42.</ref> Unter dem Einfluss seiner Frau, [[Magdalene von Bayern]], konvertierte Erbprinz [[Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg|Wolfgang Wilhelm]] 1613 zur römisch-katholischen [[Konfession]],<ref>Dross, S. 43/44.</ref> wodurch er sich in den politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit die Unterstützung der [[Katholische Liga (1609)|Katholischen Liga]] sichern konnte. Mit der Übernahme der Pfalzgrafen- und Herzogswürde im Jahre 1614 führte die Konversion Wolfgang Wilhelms in seinen Territorien zu einer Repression der protestantischen Konfessionen und zu einer Begünstigung der römisch-katholischen Kirche. Bei der nun einsetzenden [[Gegenreformation]] hatten die bei Hof verkehrenden [[Jesuiten]] eine Schlüsselrolle.<ref>Dross, S. 49.</ref> |

|||

[[Datei:Jan Frans van Douven, Doppelbildnis Johann Wilhelm von der Pfalz und Anna Maria Luisa de' Medici (1708).jpg|mini|hochkant|links|''[[Doppelbildnis des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz und seiner Gemahlin Anna Maria Luisa de’ Medici]],'' [[Jan Frans van Douven]], 1708]] |

|||

[[Johann Wilhelm (Pfalz)|Johann Wilhelm von der Pfalz]], von den [[Niederfränkisch]] sprechenden Düsseldorfern „Jan Wellem“ genannt, schon als pfälzischer Erbprinz seit 1679 Regent von Jülich-Berg, seit 1690 schließlich [[Liste der Herrscher der Kurpfalz|Kurfürst von der Pfalz]] sowie Herzog von Jülich-Berg, hielt auch als Souverän an Düsseldorf als Hauptresidenz fest, zumal die frühere kurfürstliche Hauptresidenz in [[Heidelberg]] durch den [[Pfälzischer Erbfolgekrieg|Pfälzischen Erbfolgekrieg]] zerstört worden war.<ref>Weidenhaupt, S. 59.</ref> In der Regierungszeit Johann Wilhelms erfuhr Düsseldorf durch die Präsenz des glanzvollen [[Hofstaat|Hofes]] eine beachtliche wirtschaftliche, kulturelle und städtebauliche Entwicklung. Kurfürst [[Karl Theodor (Pfalz und Bayern)|Karl Theodor]] von der [[Kurpfalz|Pfalz]], setzte diese Entwicklung fort. Dies gilt insbesondere für die Amtszeit seines Statthalters [[Johann Ludwig von Goltstein (1717–1779)|Johann Ludwig Franz Graf von Goltstein]].<ref>Weidenhaupt, S. 75 ff.</ref> Auch mit Blick auf [[Tausch Altbayerns gegen die Österreichischen Niederlande|politische Ambitionen, unter Preisgabe Bayerns ein neues Königreich Burgund zu begründen]], ließ er in Jülich-Berg Schlösser errichten und ausbauen, Sammlungen und Institute einrichten und pflegen sowie in Düsseldorf die [[Carlstadt (Düsseldorf)|Carlstadt]] anlegen. Herausragend und berühmt war die noch von Johann Wilhelm gegründete, unter Karl Theodor ebenfalls geförderte [[Gemäldegalerie Düsseldorf|Gemäldegalerie]]. Allerdings hatte Düsseldorf den Status einer kurfürstlichen Hauptresidenz schon 1718 wieder an Heidelberg verloren. 1720 ging diese Funktion dann an [[Mannheim]] und 1778 an [[München]] über, von wo aus Karl Theodor nach Bestimmungen Wittelsbacher Hausverträge des 18. Jahrhunderts die Territorien [[Kurpfalz-Bayern]] und Jülich-Berg zu regieren hatte.<ref name="dross55">Dross, S. 55.</ref> 1769 wurde Düsseldorf Sitz des [[Jülich-Bergisches Oberappellationsgericht|Jülich-Bergischen Oberappellationsgerichtes]]. |

|||

Seit 1732 weiter [[Bastion|neuzeitlich befestigt]], wurde die Stadt im [[Siebenjähriger Krieg|Siebenjährigen Krieg]] 1757 von den Franzosen besetzt und nach der [[Schlacht bei Krefeld]] 1758 von Herzog [[Ferdinand (Braunschweig-Wolfenbüttel)|Ferdinand von Braunschweig]] durch Kapitulation eingenommen, jedoch bald wieder verlassen.<ref>Weidenhaupt, S. 74.</ref> Im Zuge der durch die [[Französische Revolution]] entfesselten [[Koalitionskriege]] kapitulierte Düsseldorf im Jahre 1795 der [[Levée en masse|französischen Revolutionsarmee]]<ref>Weidenhaupt, S. 83, 245.</ref> und blieb unter französischer Besetzung, bis es im [[Friede von Lunéville|Frieden von Lunéville]] 1801 an [[Kurpfalz-Bayern]] zurückgegeben wurde.<ref>Weidenhaupt, S. 84.</ref><ref name="StadtDüsseldorf7">[https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/b_07_stadtgeschichte.shtml Stadt Düsseldorf – Stadtarchiv: ''Stadtgeschichte.'' S. 7.]</ref> |

|||

Die Säkularisation sorgte um 1803 für eine erhebliche Besitzumschichtung zugunsten des Landes(herren) und veränderte auch das Erscheinungsbild der Stadt erheblich. Die Ordensgemeinschaften und verschiedene Klöstergebäude verschwanden vollständig aus dem Stadtbild, wenige Reste blieben bis heute erhalten. Innerhalb des heutigen Stadtgebietes waren insgesamt 16 geistliche Institutionen betroffen (etwa ein Drittel aller Klöster im Herzogtum Berg), die Stifte Kaiserswerth, Düsseldorf und Gerresheim, die Mendikantenklöster der Franziskaner (Düsseldorf) und Kapuziner (Düsseldorf, Kaiserswerth, Benrath), die Kreuzherrenkanonie, die Zisterzienserabtei Düsselthal, die Klöster Katharinenberg (Gerresheim) und Rath sowie die Ordensniederlassungen der Coelestinerinnen, der Cellitinnen und der Karmeliterinnen. Die Einrichtungen der beiden Schulorden (Jesuiten und Ursulinen) waren bereits Jahrzehnte früher in weltliche Kongregationen umgewandelt worden und überstanden die Säkularisation. Dasselbe gilt für die Cellitinnen und Karmneliterinnen, die sich der Krankenpflege verschrieben hatten und aus deren Institutionen das Düsseldorfer Krankenhaus in der Altstadt hervorging. Das Coelestinerinnenkloster war bei der Bombardierung Düsseldorfs 1794 ausgebrannt und die Nonnen lebten an verschiedenen Orten getrennt voneinander, weshalb es schon 1802 als bereits aufgehoben galt. Ebenso wurde das Kreusherrenkloster als künftiger Standort der Schulverwaltung bereits vor der offiziellen Säkularisation von 1803 aufgehoben und die nicht zum Unterricht oder Gottesdienst benötigten Geistlichen in die Kreuzherrenkanonie Beyenburg versetzt. Das Stift Gerresheim wurde zunächst zu einer Versorgungseinrichtung für Töchter des höheren Beamtentums und der Militärführung umgewandelt, blieb daher zunächst bestehen und wurde um den Besitz des Klosters Saarn bereichert. Im Gegensatz dazu durften die wenig begüterten Gemeinschaften der Nonnen der Klöster Rath und Katharinenberg in den Gebäuden als private weltliche Gemeinschaft noch zum Teil über Jahrzehnte zusammenleben, um zu verhindern, dass sie wegen ihrer geringen Pensionen zu Bettlerinnen wurden. In Düsseldorf Kaiserwerth bestand bis 1841 eines von vier bergischen Zentral- und Sammelklöstern, nämlich das Zentralkloster für die Kapuziner. Hier konnten Ordensmitglieder bis zu ihrem Tod leben. Es herrschte einige Fluktuation und einzelne Geistliche – auch Ordensfremde – wurden zur Correction eingewiesen. Ab 1812 lebte auch der letzte Abt von Siegburg, Speyart zu Woerden, bis zu seinem Tod 1817 bei den Kapuzinern. Alternativ konnten die Kleriker eine Pensionierung wählen, wobei die Mendikanten mit 50 Reichstalern nicht genug zum Leben erhielten und zusätzliche Einkünfte – etwa als Lehrer und Pfarrgeistliche – generieren mussten. Die Mitglieder der fundierten Einrichtungen wurden zwar nicht großzügig aber doch auf Basis der jeweiligen Klostereinkünfte um ein Mehrfaches üppiger dotiert, wobei einzelne Frauenklöster zu wenig Vermögen für eine angemessene Versorgung hatten.<ref>{{Literatur |Autor=Mike Kunze |Hrsg=Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf |Titel=Die Säkularisation im Herzogtum Berg |Ort=Düsseldorf |Datum=2022 |Kapitel=3.1.2.1 Düsseldorf, 3.1.3.1. Residenz Benrath, 3.1.3.2. Düsseldorf, 3.1.3.3. Kaiserwerth, 3.1.3.4. Zentralkloster Kaiserwerth, 3.2.3.1. Jesuiten zu Düsseldorf, 3.2.3.2. Kanonie Düsseldorf, 3.3.5.1. Stift Düsseldorf, 3.3.5.2. Stift Kaiserwerth, 3.3.6.2. Abtei Düsselthal, 3.4.1. Kanonissenstift Gerresheim, 3.4.3. Kloster Katharinenberg, 3.4.5. Kloster Rath, 3.4.8. Ursulinenkloster, 3.4.9. Coelestinerinnenkloster, 3.4.10. Cellitinnenkloster, 3.4.11. Karmeliterinnenkloster |Seiten=129-178, 246-324, 607-621, 625-686, 706-795, 882-919, 978-1032, 1088-1100, 1148-1168, 1254-1335 |Online=https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-65528/Die%20Sakularisation%20im%20Herzogtum%20Berg_Inhalt.pdf |Abruf=2023-02-26}}</ref> |

|||

[[Datei:Düsseldorf und seine Umgebungen 1809.jpg|mini|Stadtplan Düsseldorfs aus dem Jahr 1809: Umgestaltung der früheren Stadtbefestigung durch Anlage von Englischen Gärten, Alleen und Promenaden]] |

|||

Daraufhin erfolgte die vertraglich bedingte [[Schleifung]] der [[Festung Düsseldorf|Festungswerke]].<ref>Weidenhaupt, S. 72 ff.</ref> Doch bereits infolge eines Gebietstausches, der in dem [[Vertrag von Schönbrunn]] und im Vertrag von Brünn zwischen Kurpfalz-Bayern, Preußen und Frankreich festgelegt worden war, gelangte die Stadt ab 1806 wieder unter französischen Einfluss. Vor dem Gebietstausch hatte [[Kurfürstentum Bayern|Kurfürst]] [[Maximilian I. Joseph (Bayern)|Maximilian IV.]] die weltberühmte Gemäldesammlung, die ein staatlicher Besitz des [[Herzogtum Jülich-Berg|Herzogtums Jülich-Berg]] war, abziehen lassen und widerrechtlich dem bayerischen Kunstbesitz einverleibt. Düsseldorf wurde Landeshauptstadt des [[Großherzogtum Berg|Großherzogtums Berg]]. Das Großherzogtum schied auf der Grundlage der [[Rheinbundakte]] als [[Souveränität|souveräner]], mit [[Erstes Kaiserreich|Frankreich]] alliierter Staat aus dem [[Heiliges Römisches Reich|Heiligen Römischen Reich]] aus und bestand faktisch bis Ende 1813.<ref name="StadtDüsseldorf7" /> Großherzöge waren [[Joachim Murat]] bis 1808, sodann [[Napoleon Bonaparte|Napoleon]] selbst, schließlich ab 1809 unter Napoleons Regentschaft sein minderjähriger Neffe [[Napoléon Louis Bonaparte (1804–1831)|Napoléon Louis Bonaparte]].<ref>Dross, S. 68.</ref> Unter der neuen Regierung hielten bedeutende soziale und administrative Reformen Einzug. 1810 führte Napoleon den bergischen [[Code civil]] ein, der unter anderem den von [[Heinrich Heine]] begrüßten Durchbruch in Richtung einer [[Jüdische Emanzipation|Gleichstellung der Juden]] mit sich brachte.<ref>Otto Pöggeler: ''Untergang und Neuananfang am Rhein.'' In: Gerhard Kurz (Hrsg.): ''Düsseldorf in der deutschen Geistesgeschichte (1750–1850).'' Schwann, Düsseldorf 1984, ISBN 3-590-30244-5, S. 22.</ref> Anspruchsvolle Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung und Verschönerung Düsseldorfs wurden vollzogen, insbesondere nach Entwürfen des Landschaftsarchitekten [[Maximilian Friedrich Weyhe]]. So pflanzte man die ''Neue Allee,'' die spätere [[Königsallee (Düsseldorf)|Königsallee]], und bepflanzte den ''Boulevard Napoléon,'' die spätere [[Heinrich-Heine-Allee (Düsseldorf)|Heinrich-Heine-Allee]] erstmals als elegante [[Esplanade]]n; der [[Hofgarten (Düsseldorf)|Hofgarten]] erfuhr einen weiteren Ausbau zu einem [[Englischer Landschaftspark|Englischen Landschaftsgarten]].<ref>Wieland Koenig (Hrsg.): ''Düsseldorfer Gartenlust.'' Katalog der gleichnamigen Ausstellung des Stadtmuseums Düsseldorf vom 2. Mai bis zum 11. Oktober 1987, darin: ''Das neue Düsseldorf – Die Gartenstadt.'' S. 89 f.</ref><ref>''Gesetz-Bulletin des Großherzogthums Berg No. 47: Kaiserliches Decret über die Verschönerung der Stadt Düsseldorf, Art. 3'' sowie ''Plan de la nouvelle gare de Düsseldorf et de ses atours projeté et dessiné par M. F. Weyhe. Inspecteur des jardins royaux à Düsseldorf.'' In: Wieland Koenig (Hrsg.): ''Düsseldorfer Gartenlust.'' S. 116, 118.</ref> Gleichwohl war das Großherzogtum für Frankreich im Rahmen seiner [[Imperialismus|imperialistischen]] Expansion letztlich nur als [[Satellitenstaat|Satelliten]]- und [[Pufferstaat]] sowie als Ressource für Finanzeinnahmen und Truppenaushebungen von Relevanz. Zudem geriet das Großherzogtum zunehmend in eine schwere Wirtschaftskrise, weil die französischen Zölle, die im Zuge der [[Kontinentalsperre]] an seinen westlichen und nördlichen Staatsgrenzen erhoben wurden, es von wichtigen Marktgebieten abschnitten.<ref>Weidenhaupt, S. 90.</ref> Die Wende brachte die [[Völkerschlacht bei Leipzig]], in deren Folge die französischen Truppen und Spitzenbeamten das [[Großherzogtum Berg]] verließen. |

|||

(Quelle:<ref>Ulrich Stevens: ''Düsseldorf als Residenzstadt im 17. und 18. Jahrhundert.'' In: [[INSITU (Zeitschrift)|INSITU. Zeitschrift für Architekturgeschichte]] 2 (2/2010), S. 217–230.</ref>) |

|||

=== Preußische Provinzstadt und Industrialisierung === |

=== Preußische Provinzstadt und Industrialisierung === |

||

<!-- ==== April 1815 bis Jahrhundertwende 19./20. Jahrhundert ==== --> |

|||

Das inzwischen in [[Generalgouvernement Berg]] umbenannte Territorium wurde samt seiner Hauptstadt Düsseldorf am 5. April 1815 vom preußischen König [[Friedrich Wilhelm III. (Preußen)|Friedrich Wilhelm]] in Besitz genommen und gehörte ab dem 21. April 1815 zu Preußen.<ref>Weidenhaupt, S. 93</ref> Düsseldorf wurde 1816 Sitz eines Kreises, die Stadt selbst war kreisfrei, wurde jedoch bereits 1820 wieder mit dem [[Landkreis Düsseldorf]] vereinigt. Mit der Schaffung der [[Rheinprovinz]] 1822 wurde Düsseldorf zwar Sitz einer [[Regierungsbezirk|Bezirksregierung]], verlor aber nach über 400 Jahren den Status als Hauptstadt einer Landesregierung und damit sämtliche Behörden der Landesregierung.<ref>[http://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/stadtgeschichte/8.shtml Stadt Düsseldorf – Stadtarchiv: ''Stadtgeschichte'', Seite 8]</ref> Düsseldorf war bis dahin eine kleine Residenz- und Beamtenstadt, nach Schleifung der Festungswerke von einem geschlossenen Ring ausgedehnter Parks umgeben, dem sich eine Neubebauung im [[Klassizismus|klassizistischen]] Stil anschloss. Nach zeitgenössischen Beschreibungen bot die Stadt insgesamt ein sehr harmonisches Stadtbild. Allerdings ließen die Folgen der Behördenverlegungen den Zeitgenossen die wirtschaftliche Zukunft der Stadt ungewiss erscheinen. So spielte das künstlerische Leben in jener Zeit, aus der Düsseldorfs Ruf als ''Kunst- und Gartenstadt'' stammt, eine weitaus größere Rolle als Politik oder Wirtschaft. |

|||

Das von den Franzosen verlassene Großherzogtum Berg wurde ab Ende 1813 von [[Königreich Preußen|preußischen]] Truppen besetzt und von preußischen Beamten als [[Generalgouvernement Berg]] [[Übergangsregierung|interimistisch]] verwaltet.<ref>Dross, S. 73.</ref> Auf der Grundlage der Neuordnung Europas, die in den Jahren 1814 bis 1815 auf dem [[Wiener Kongress]] verhandelt worden war, nahm der preußische König [[Friedrich Wilhelm III. (Preußen)|Friedrich Wilhelm III.]] das Territorium und dessen Hauptstadt Düsseldorf am 5. April 1815 schließlich in Besitz. Rechtlich gehörte es ab dem 21. April 1815 zu [[Preußen]].<ref>Weidenhaupt, S. 93.</ref> Düsseldorf wurde 1816 Sitz des [[Landkreis Düsseldorf|Landkreises Düsseldorf]]. Düsseldorf selbst war dabei aber zunächst [[kreisfreie Stadt]], doch schon 1820 wurde die Stadt in den Landkreis Düsseldorf eingegliedert. Am 22. April 1816 nahm die [[Regierungsbezirk Düsseldorf|Bezirksregierung Düsseldorf]] ihre Arbeit auf. Mit der Schaffung der [[Rheinprovinz]] wurde Düsseldorf 1822 Sitz des [[Landeshauptmann]]s und 1823 Sitz des [[Provinziallandtag der Rheinprovinz|Rheinischen Provinziallandtags]]. |

|||

Durch die Eingliederung in Preußen hatte Düsseldorf nach über 400 Jahren den Status einer Landeshauptstadt und damit sämtliche Behörden der Landesregierung verloren.<ref>[https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/stadtgeschichte/8.shtml Stadt Düsseldorf – Stadtarchiv: ''Stadtgeschichte.'' S. 8.]</ref> Düsseldorf war somit nur noch der Mittelpunkt einer Provinz und eine Beamtenstadt, nach Schleifung der Festungswerke von einem geschlossenen Ring ausgedehnter Parks umgeben, dem sich eine erste Stadterweiterung im [[Klassizismus|klassizistischen]] Stil anschloss. Nach zeitgenössischen Beschreibungen bot die Stadt in der Zeit des [[Biedermeier]] insgesamt ein vergleichsweise harmonisches Stadtbild, bemerkte doch etwa [[Karl Julius Weber|Carl Julius Weber]]: „Das heitere Düsseldorf gefällt doppelt, wenn man aus dem finsteren Cöln herkommt.“<ref>Zitiert nach: Walter Krämer, Eva Krämer: ''Lexikon der Städtebeschimpfungen – Boshafte Berichte und Schmähungen von Aachen bis Zürich.'' S. 151, Eichborn AG, Frankfurt, 2002, ISBN 3-8218-1689-9.</ref> Allerdings war die politische und administrative Bedeutung der Stadt aufgrund des Verlustes von Hauptstadtfunktionen nicht so hoch wie der Rang des geistigen und künstlerischen Lebens in jener Zeit, welcher maßgeblich auf der Neugründung der [[Kunstakademie Düsseldorf]] (1819) und der aus ihr hervorgehenden [[Düsseldorfer Malerschule]] (1819–1918) fußte sowie ihr den Ruf einer „Kunst- und Gartenstadt“ eintrug. In der Zeit des [[Vormärz]] und der [[Deutsche Revolution 1848/1849|Deutschen Revolution]] waren die in der Stadt vertretenen [[Bürgertum|bürgerlichen]] Milieus mit den Persönlichkeiten [[Lorenz Cantador]], [[Ferdinand Freiligrath]], [[Ferdinand Lassalle]] und [[Hugo Wesendonck]] ein Brennpunkt der sich formierenden [[Demokratische Bewegung (Deutschland)|demokratischen]] und [[Arbeiterbewegung]]. |

|||

Ab Mitte der 1830er Jahre erfasste der durch die Industrialisierung ausgelöste gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbruch die kleine preußische Provinzstadt. Die Dampfschifffahrt auf dem zunehmend regulierten Rhein, die Einrichtung eines Freihafens (1831) sowie die Anlage der ersten Eisenbahnstrecken (1838)<ref>Weidenhaupt, S. 104f.</ref> schufen die Voraussetzungen für die Entwicklung Düsseldorfs zur Industriestadt. 1837 fand die erste Gewerbeausstellung in der [[Flinger Straße]] statt, die Grundlage für die spätere Entwicklung zur Messestadt. Ab 1850 siedelten sich die ersten Stahlwerke unter anderem in [[Düsseldorf-Oberbilk|Oberbilk]] an. Es folgten zahlreiche weitere Industriebetriebe wie beispielsweise die [[Gerresheimer Glashütte]]. Allerdings dominierte bis 1870 noch das Textilgewerbe. |

|||

[[Datei:Meyers Universum Band 17 36.jpg|mini|links|Stich von Düsseldorf um 1850 mit Darstellung der seit 1839 bestehenden [[Pontonbrücke|Schiffbrücke]]]] |

|||

[[Datei:Duesseldorf 1900.jpg|miniatur|Düsseldorf am Rhein um 1900]] |

|||

1872 wurde Düsseldorf erneut kreisfrei. Um 1880 bestand es aus sechs Stadtteilen: der Altstadt (dem ursprünglichen Düsseldorf) mit engen und unregelmäßigen Straßen sowie den beiden Mündungen der nördlichen und der südlichen Düssel, der [[Düsseldorf-Carlstadt|Carlstadt]] an der Südseite der Altstadt (1767 angelegt), der in einiger Entfernung liegenden Neustadt, die 1690–1716 erbaut wurde, der Friedrichstadt am Südostende, der Königstadt und schließlich Pempelfort an der Ostseite.<ref name="StadtarchivDüsseldorf9">[http://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/stadtgeschichte/9.shtml Stadt Düsseldorf – Stadtarchiv: ''Stadtgeschichte'', Seite 9]</ref> 1880 fand in Düsseldorf eine Gewerbeausstellung statt, die über eine Million Besucher anzog<ref>Weidenhaupt, S. 134</ref> und der Stadt weitere Wachstumsimpulse gab. Nach der [[Volkszählung]] vom 1. Dezember 1880 lebten in der Stadt auf 49 Quadratkilometern Fläche 95.458 Menschen. Die 50 Jahre zuvor noch politisch und wirtschaftlich unbedeutende preußische Stadt stand an der Schwelle der Entwicklung zu einer der bedeutenden Groß- und Industriestädte des neugegründeten Deutschen Reichs. In der Zeit von 1880 bis 1900 stieg die Bevölkerung um mehr als das Doppelte auf über 215.000 Einwohner an.<ref name="StadtarchivDüsseldorf9"/> |

|||

Ab Mitte der 1830er Jahre erfasste der durch die [[Industrialisierung]] ausgelöste gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbruch die kleine preußische Provinzstadt. Die Ablösung des Kölner [[Stapelrecht]]s durch die [[Mannheimer Akte#Geschichte|Mainzer Akte]] (1831),<ref>Peter Hüttenberger: ''Düsseldorf auf dem Wege zur Industrialisierung.'' In: Gerhard Kurz (Hrsg.): ''Düsseldorf in der deutschen Geistesgeschichte.'' Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf 1984, ISBN 3-590-30244-5, S. 371.</ref> die Dampfschifffahrt auf dem zunehmend regulierten Rhein, die Einrichtung eines Freihafens (1831) sowie die Anlage der [[Bahnstrecke Düsseldorf–Elberfeld|ersten westdeutschen Eisenbahnstrecken]] (1838)<ref>Weidenhaupt, S. 104 f.</ref> schufen die Voraussetzungen für die Entwicklung Düsseldorfs zur Industriestadt. Die zwischen Rotterdam und Mannheim verkehrende ''[[Dampfschiffahrts-Gesellschaft für den Nieder- und Mittelrhein]]'' wurde 1836 in Düsseldorf gegründet. 1837 fand die erste Gewerbeausstellung in der [[Flinger Straße]] statt, neben der 1852 durchgeführten [[Provinzial-Gewerbe-Ausstellung für Rheinland und Westphalen]] eine Grundlage für die spätere Entwicklung zur Messestadt. Ab 1850 siedelten sich die ersten Stahlwerke unter anderem in [[Oberbilk]] an. Es folgten zahlreiche weitere Industriebetriebe wie beispielsweise die [[Gerresheimer Glashütte]]. Allerdings dominierte bis 1870 noch das Textilgewerbe.<ref>Dross, S. 75.</ref> Eine Berufsfeuerwehr hat Düsseldorf seit 1872.<ref>Landeshauptstadt Düsseldorf (Hrsg.): ''125 Jahre Berufsfeuerwehr Düsseldorf.'' Düsseldorf 1997, S. 42.</ref> |

|||

[[Datei:Duesseldorf 1900.jpg|mini|Düsseldorf am Rhein vor 1898]] |

|||

1872 wurde Düsseldorf erneut kreisfrei. Um 1880 bestand es aus sechs Stadtteilen: der Altstadt (dem ursprünglichen Düsseldorf) mit engen und unregelmäßigen Straßen sowie den beiden Mündungen der nördlichen und der südlichen Düssel, der [[Carlstadt (Düsseldorf)|Carlstadt]] an der Südseite der Altstadt (1767 angelegt), der in einiger Entfernung liegenden Neustadt, die 1690 bis 1716 erbaut wurde, der Friedrichstadt am Südostende, der Königstadt und schließlich Pempelfort im Norden und Nordosten.<ref name="StadtarchivDüsseldorf9">[https://www.duesseldorf.de/stadtarchiv/stadtgeschichte/gestern_heute/stadtgeschichte/9.shtml Stadt Düsseldorf – Stadtarchiv: ''Stadtgeschichte.'' S. 9.]</ref> 1880 fand in Düsseldorf die [[Gewerbe-Ausstellung für Rheinland, Westfalen und benachbarte Bezirke]] statt, die über eine Million Besucher anzog<ref>Weidenhaupt, S. 134.</ref><ref>Stefanie Schäfers: ''Vom Werkbund zum Vierjahresplan. Die Ausstellung Schaffendes Volk, Düsseldorf 1937.'' Droste Verlag, Düsseldorf 2001, ISBN 3-7700-3045-1 sowie {{Webarchiv |url=http://www.schaffendesvolk.sellerie.de/2_1880.html |text=Seite 7 der Ausstellungsgeschichte der Stadt Düsseldorf |wayback=20121113115836}} im Portal ''schaffendesvolk.sellerie.de,'' abgerufen am 16. September 2012.</ref> und der Stadt weitere Wachstumsimpulse gab. Nach der [[Volkszählung]] vom 1. Dezember 1880 lebten in der Stadt auf 49 Quadratkilometern Fläche 95.458 Menschen. Die verkehrsgünstig und wirtschaftsgeografisch zentral gelegene preußische Stadt, die 50 Jahre zuvor aus politischer und wirtschaftlicher Sicht nur wenig Bedeutendes vorzuweisen hatte, stand dank fortschreitender [[Industrialisierung]], ausgebauter Verkehrsinfrastrukturen, rapidem Bevölkerungswachstums und des Fortfalls von Zollschranken, der sich mit der Verwirklichung des [[Deutscher Zollverein|Deutschen Zollvereins]] ab 1834 ergeben hatte, an der Schwelle der Entwicklung zu einer der bedeutenden Groß- und Industriestädte des 1871 gegründeten Nationalstaats [[Deutsches Kaiserreich|Deutsches Reich]], dessen [[Bundesstaat (föderaler Staat)|bundesstaatlicher]] Rahmen Preußen nunmehr als einen Gliedstaat umfasste. In der Zeit von 1880 bis 1900 stieg die Bevölkerung auf mehr als das Doppelte an, 215.000 Einwohner.<ref name="StadtarchivDüsseldorf9" /><ref>Dross, S. 87.</ref> |

|||

<div style="clear:left;"></div> |

|||

=== Aufstieg zur Wirtschaftsmetropole und Niedergang === |

=== Aufstieg zur Wirtschaftsmetropole und Niedergang === |

||

[[Datei:Duesseldorf rheinpromenade 1909 axb.jpg|mini|links|[[Rheinuferpromenade#Geschichte|Erste Rheinuferpromenade]] nach der [[Rheinufervorschiebung]] (1898–1902), im Hintergrund die 1898 eröffnete [[Oberkasseler Brücke]], Postkarte um 1909]] |

|||

<!---==== Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Kaiserreiches ====---> |

|||