„Aachen“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K →Weblinks: Bapperl + Glückwunsch |

link rep. |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Begriffsklärungshinweis}} |

|||

{{Dieser Artikel|erläutert die kreisfreie Stadt Aachen. Für weitere Bedeutungen siehe [[Aachen (Begriffsklärung)]].}} |

|||

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

|||

|Art = Stadt |

|||

|Wappen = DEU Aachen COA.svg |

|||

|Breitengrad = 50/46/31/N |

|||

|Längengrad = 06/05/02/E |

|||

|Lageplan = Aachen in AC (2009).svg |

|||

|Lageplanbeschreibung = Lage der Stadt Aachen in der Städteregion Aachen |

|||

|Bundesland = Nordrhein-Westfalen |

|||

|Regierungsbezirk = Köln |

|||

|Landkreis = Städteregion Aachen |

|||

|Höhe = 175 |

|||

|PLZ = 52062–52080 |

|||

|Vorwahl = 0241, 02405, 02407, 02408 |

|||

|Gemeindeschlüssel = 05334002 |

|||

|LOCODE = DE AAH |

|||

|Gliederung = 7 [[Stadtbezirk]]e |

|||

|Adresse = Markt<br />52062 Aachen |

|||

|Website = [https://www.aachen.de/ www.aachen.de] |

|||

|Bürgermeister = [[Sibylle Keupen]] |

|||

|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeisterin |

|||

|Partei = [[Parteiloser|parteilos]] |

|||

}} |

|||

[[Datei:Aachen aerial view 10-2017 img2.jpg|mini|hochkant=1.5|Luftbild von Aachen]] |

|||

{| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" |

|||

[[Datei:Aachen Germany Imperial-Cathedral-01.jpg|mini|hochkant=1.5|Aachener Dom]] |

|||

! Wappen |

|||

[[Datei:AC Dom Rathaus.jpg|mini|hochkant=1.5|Aachener Rathaus]] |

|||

! Karte |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| align="center" | [[Bild:Stadtwappen_der_kreisfreien_Stadt_Aachen.png|140px|Wappen von Aachen]] |

|||

| align="center" | [[Bild:Karte Aachen in Deutschland.png|140px|Lage der kreisfreien Stadt Aachen in Deutschland]] |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Basisdaten |

|||

|- bgcolor="#FFFFFE" |

|||

| [[Bundesland (Deutschland)|Bundesland]]: || [[Nordrhein-Westfalen]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Regierungsbezirk]]: || [[Regierungsbezirk Köln|Köln]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Landschaftsverband]]: || [[Landschaftsverband Rheinland|Rheinland]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Landkreis]]: || [[Kreisfreie Stadt]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Geografische Lage]]: || {{Koordinate Text Artikel|50_46_30_N_06_05_03_E_type:city(256486)_region:DE-NW|50° 46' N, 06° 06' O}} |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Höhe]]: || 125–{{Höhe|410|DE-NN|link=true}} |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Flächeninhalt|Fläche]]: || 160,83 [[Quadratkilometer|km²]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Einwohner]]: || 258.208 ''<small>(31. Dezember 2006)</small>'' |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Durchschnittsalter]]: || 39,4 Jahre ''<small>(14. Januar 2007)</small>'' |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Bevölkerungsdichte]]: || 1.609 Einwohner/km² |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Postleitzahl]]en: || 52062–52080 (alt: 5100) |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Telefonvorwahl|Vorwahl]]: || 0241 / 02405 / 02407 / 02408 |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Kfz-Kennzeichen]]: || AC |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Gemeindeschlüssel]]: || 05 3 13 000 |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Stadtgliederung: || 7 [[Stadtbezirk]]e<br />Haaren<br />Laurensberg<br />Soers<br />Richterich<br />Horbach<br />Aachen Süd<br />Aachen Stadt |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Adresse der<br />Stadtverwaltung: || Markt<br />52058 Aachen |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Website: || [http://www.aachen.de/ www.aachen.de] |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Politik |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Oberbürgermeister]]: || [[Jürgen Linden|Dr. Jürgen Linden]] ([[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]) |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Mehrheit im Stadtrat: || SPD-Grüne |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Schulden]]: || 618 Mio. € <small>''(Stand: 31. Dezember 2002)''</small> |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Arbeitslosenquote]]: || 11,0 % <small>''(Mai 2007)''</small> |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Ausländeranteil]]: || 17,7 % |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Altersstruktur |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| 0–18 Jahre || 16,1 % |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| 18–65 Jahre || 67,2 % |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| ab 65 Jahre || 16,7 % |

|||

|} |

|||

{{ |

'''Aachen''' {{IPA|ˈaːxn̩|Tondatei=De-Aachen.ogg}} ([[Öcher Platt]]: ''Oche''; {{frS|Aix-la-Chapelle}} [{{IPA|ɛkslaʃaˈpɛl}}]; {{nlS|Aken}}; {{laSkl|[[Aquae Granni|Aquæ Granni]]}}) ist eine [[Kreisfreie Stadt|kreisfreie]] [[Großstadt]] im [[Nordrhein-Westfalen|nordrhein-westfälischen]] [[Regierungsbezirk Köln]]. Die ehemalige [[Reichsstadt]] ist Mitglied des [[Landschaftsverband Rheinland|Landschaftsverbandes Rheinland]] und nach dem [[Aachen-Gesetz (2008)|Aachen-Gesetz]] mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 Verwaltungssitz der [[Städteregion Aachen]]. 1890 überschritt Aachen erstmals die Einwohnerzahl von 100.000 und ist seitdem die westlichste deutsche Großstadt. Aachen grenzt an die [[Niederlande]] und [[Belgien]]. |

||

Mit der [[RWTH Aachen|Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule]] (RWTH), seit 2007 im Rahmen der [[Exzellenzinitiative]] gefördert, verfügt Aachen neben weiteren Hochschulen über eine der größten und traditionsreichsten [[Technische Universität|technischen Universitäten]] Europas. Das Wahrzeichen der Stadt, der [[Aachener Dom]], geht auf die als Meisterwerk der [[Karolingische Renaissance#Architektur|karolingischen Baukunst]] geltende [[Pfalzkapelle]] der von [[Karl der Große|Karl dem Großen]] gegründeten [[Aachener Königspfalz]] zurück. Gemeinsam mit dem [[Aachener Domschatzkammer|Domschatz]] wurde der Dom im Jahr 1978 als erstes deutsches und als weltweit zweites [[Kulturdenkmal]] in die [[UNESCO-Welterbe]]liste aufgenommen. Die Stadt ist [[Bischofssitz]] des [[Bistum Aachen|Bistums Aachen]] und Austragungsort des alljährlich stattfindenden [[Pferdesport|Reitsportturniers]] [[CHIO Aachen]]. Ferner ist sie insbesondere durch die [[Aachener Printen]] als lokale Spezialität ein bedeutender Standort der deutschen Süßwarenindustrie. |

|||

Der Aachener Dom und sein Domschatz wurde 1978 als erstes deutsches Kulturdenkmal und zweites Kulturdenkmal weltweit in die [[UNESCO-Welterbe|Welterbeliste]] der [[United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization|UNESCO]] aufgenommen. |

|||

Bedingt durch die Grenzlage „im Herzen Europas“ finden sich zahlreiche kulturelle, besonders auch architektonische Einflüsse aus den Nachbarregionen, dem belgisch-niederländischen Raum. Wohl nicht zuletzt auch aufgrund dieses europäischen Charakters – schon zu Lebzeiten wurde Karl der Große, der Aachen zum politischen, kulturellen und spirituellen Zentrum [[Fränkisches Reich|seines Reiches]] machte, ''Pater Europae'' („Vater Europas“) genannt – wird hier seit 1950 jährlich der [[Karlspreis|Internationale Karlspreis]] für Verdienste um den [[Europäische Integration|europäischen Einigungsprozess]] an Persönlichkeiten des In- und Auslands verliehen. |

|||

Die Stadt ist Sitz der [[RWTH Aachen]], einer der größten und traditionsreichsten technischen Hochschulen Europas. |

|||

Aachen ist [[Heilbad|staatlich anerkanntes Heilbad]]<ref>[https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=21281&bes_id=478&val=478&ver=7&sg=0&aufgehoben=J&menu=1 ''Staatliche Anerkennung von Kurorten – Aachen (Monheimsallee und Burtscheid).''] – Erlass des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 12. September 1974 — VI B 3 — 56.01.01.</ref><ref>Andrea Herch: ''Bad Aachen.'' In: Werner Käß, Hanna Käß (Hrsg.): ''Deutsches Bäderbuch.'' Gebrüder Borntraeger Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 3-510-65241-X, S. 207.</ref> für die Kurbereiche Monheimsallee und [[Burtscheid]] mit [[Aachener Thermalquellen|ihren ergiebigen Thermalquellen]]. In der städtischen Tourismuswerbung wird gelegentlich die Bezeichnung ''Bad Aachen'' verwendet; jedoch hat die Stadt niemals beantragt, das Prädikat ''Bad'' in ihren amtlichen Namen aufzunehmen.<ref>Es wird ganz allgemein angenommen, dass die Stadt Aachen auf die Möglichkeit, sich in ''Bad Aachen'' umzubenennen, vor allem deshalb verzichtet, weil sie dadurch ihre Stellung am Anfang alphabetischer Verzeichnisse verlieren würde. Ein archivarischer Beleg dafür konnte bisher nicht gefunden werden – möglicherweise, weil in dieser Frage in Aachen seit jeher solcher Konsens herrscht, dass es niemals zu einem gegenteiligen Antrag oder einer Stadtratsdebatte gekommen ist.</ref> |

|||

== Geographie == |

|||

[[Bild:AachenGeog.JPG|thumb|Das Dreiländereck, an dem Belgien, die Niederlande und Deutschland aneinander grenzen, westlich von Aachen.]] |

|||

[[Bild:Aachen_vom_Lousberg.JPG|thumb|Blick vom Lousberg über Aachen mit Dom und Rathaus in der Bildmitte, 2003]] |

|||

Aachen liegt im [[Dreiländereck]] Deutschland–Belgien–Niederlande, etwa 30 km nördlich des [[Hohes Venn|Hohen Venns]] in einer nach Nordosten geöffneten Mulde, in der die [[Wurm (Fluss)|Wurm]] zur [[Rur]] fließt. Die Stadt befindet sich im Einzugsbereich der [[Maas]], direkt in der [[Euregio Maas-Rhein]] am Fuß des [[Rheinisches Schiefergebirge|linksrheinischen Schiefergebirges]] ([[Eifel]]), das südlich der Stadt beginnt. |

|||

== Name == |

|||

Der höchste Punkt im Stadtgebiet beträgt {{Höhe|410|DE-NN|link=true}} und liegt im äußersten Südosten der Stadt; der tiefste Punkt beträgt 125 m ü. NN und liegt im Norden der Stadt an der Bundesgrenze. Die Länge der Stadtgrenze beträgt 87,7 km, davon 23,8 km Grenze zu Belgien und 21,8 km Grenze zu den Niederlanden. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 21,6 km, die größte West-Ost-Ausdehnung 17,2 km. |

|||

[[Datei:NRW, Aachen - Rathaus 05.jpg|mini|Römer entdecken die heißen Quellen, Fresko von [[Alfred Rethel]] im Rathaus der Stadt]] |

|||

Der antike Name der Stadt ist nicht überliefert. Da Karl der Große seine Pfalz auf den Resten römischer Bäder gründete, darf das lateinische Wort ''aqua'' für „Wasser“ als Namensursprung angenommen werden. In [[latein]]ischen Texten des Mittelalters ist der Ort manchmal einfach als ''Aquae'' oder ''Aquis'' bezeichnet,<ref>„Aquae“ – ohne Zusatz – z. B. in Teilen der [[Fränkische Reichsannalen|Fränkischen Reichsannalen]].</ref> zunehmend aber als ''Aquisgrani''. Daher wird vermutet, dass der antike Name *[[Aquae Granni]] lautete und der Ort nach einer dem keltischen Gott [[Grannus]] geweihten Quelle benannt ist.<ref>Andreas Schaub: ''Gedanken zur Siedlungskontinuität in Aachen zwischen römischer und karolingischer Zeit.'' In: ''Bonner Jahrbuch.'' 208 (2008), S. 162; Hans Ulrich Nuber, Gabriele Seitz: ''Die Meilensteine des Caracalla aus dem Jahre 212 n. Chr. an der Straße nach (Aquae) Poebianae/Faimingen.'' In: Jörg Biel u. a. (Hrsg.): ''Landesarchäologie. Festschrift für Dieter Planck.'' (= ''Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg.'' Band 100). Stuttgart 2009, 319 f.</ref> Wegen der späten Überlieferung des Namens geht eine andere Theorie davon aus, dass ''Aquisgrani'' erst eine Schöpfung der lateinischen [[Kanzleisprache]] des [[Frankenreich|Fränkischen Reiches]] im 8. Jahrhundert ist.<ref>Andreas Schaub, Klaus Scherberich, Karl Leo Noethlichs, Raban von Haehling: ''Kelten, Römer, Merowinger.'' In: Stadt Aachen und Aachener Geschichtsverein (Hrsg.): ''Aachen – Von den Anfängen bis zur Gegenwart.'' Band 1: ''Von der Vorgeschichte bis zu den Karolingern.'' Aachen 2011, ISBN 978-3-87519-251-3, S. 256.</ref> So enthält der französische Name für Aachen ''(Aix-la-Chapelle)'' wie andere französische Städtenamen den auf das lateinische ''Aquis'' (Ablativ Lokativ Plural) zurückzuführenden Bestandteil ''Aix'', das sich sehr oft auf Thermalbäder bezieht.<ref>[[Albert Dauzat]], [[Charles Rostaing]], ''Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France'', Paris, Librairie Guénégaud, 1979, ISBN 2-85023-076-6, S. 7ab</ref> Die Lage in der Nähe der romanisch-germanischen Sprachgrenze äußert sich auch in den Namen benachbarter Quellorte, [[Seffent]] (''septem fontes'', „sieben Quellen“) im Westen des Aachener Stadtgebietes und [[Duffenter]] (''duo fontes'', „zwei Quellen“) im Gebiet der Nachbarstadt [[Stolberg (Rheinland)|Stolberg]]. |

|||

=== Nachbargemeinden === |

|||

Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Aachen. Sie werden im Uhrzeigersinn genannt, beginnend im Nordwesten: |

|||

Die Stadt ist staatlich anerkannte [[Kurstadt]] und kann den Zusatz ''[[Bad (Kurort)|Bad]]'' führen, siehe dazu den Abschnitt [[#Bad Aachen|Bad Aachen]]. |

|||

[[Herzogenrath]], [[Würselen]], [[Eschweiler]], [[Stolberg (Rhld.)|Stolberg]] und [[Roetgen]] (alle [[Kreis Aachen]]); [[Raeren]], [[Kelmis]] und [[Plombières]] in Belgien ([[Lüttich (Provinz)|Provinz Lüttich]] in Belgien) sowie [[Vaals]], [[Gulpen-Wittem]], [[Simpelveld]], [[Heerlen]] und [[Kerkrade]] (alle [[Limburg (Niederlande)|Provinz Limburg]] in den Niederlanden). |

|||

In verschiedenen Sprachen wird die Stadt unterschiedlich bezeichnet. Die Bezeichnungen lehnen sich teils an den heutigen Namen an, beispielsweise {{nlS|Aken}}, {{lbS|Oochen}} oder {{ruS|Ахен}}, teils an den lateinischen Namen, zum Beispiel {{itS|Aquisgrana}}, {{esS|Aquisgrán}} oder {{plS|Akwizgran}}. Eine Ausnahme bildet {{frS|Aix-la-Chapelle}}, bei der der von aquis abgeleiteten Bezeichnung Aix (vgl. [[Aix-en-Provence]]) der Bezug auf die [[Aachener Pfalzkapelle]] folgt. |

|||

=== Stadtgliederung === |

|||

== Geografie == |

|||

Das Stadtgebiet gliedert sich in 7 Stadtbezirke mit je einer eigenen [[Bezirksvertretung]] und einem [[Bezirksvorsteher]] sowie einem eigenen [[Bezirksamt]]. Die Bezirksvertretung wird von der Bevölkerung des Stadtbezirks bei jeder Kommunalwahl gewählt. Die Stadtbezirke sind für statistische Zwecke teilweise in statistische Bezirke unterteilt. Diese haben eine zweistellige Nummer. |

|||

=== Lage === |

|||

{{Panorama|Panorama Aachen beschriftet.jpg|1300|Blick vom Luisenhospital auf Jakobskirche, Lousberg, Rathaus, Dom und weitere charakteristische Gebäude der Stadt}} |

|||

[[Datei:Gewässer Euregio.svg|mini|Aachen liegt an der [[Wurm (Rur)|Wurm]]]] |

|||

Aachen liegt im Grenzgebiet zu den [[Niederlande]]n und [[Belgien]] ([[Euregio Maas-Rhein]]) am Nordrand der [[Eifel]] bzw. des [[Rheinisches Schiefergebirge|Rheinischen Schiefergebirges]]. Die Eifel und das [[Hohes Venn|Hohe Venn]] im Süden, weite Gebiete zwischen Niederrhein und Niedermaas sowie die [[Ardennen]] sind an Aachen angrenzende Landschaften. Nahe gelegene größere Städte sind [[Köln]], [[Düsseldorf]], [[Duisburg]], [[Bonn]], [[Mönchengladbach]], [[Krefeld]], [[Leverkusen]], [[Lüttich]] (Belgien), [[Maastricht]], [[Heerlen]] und [[Roermond]] (alle Niederlande). Außerdem grenzt Aachen im Norden und Osten an einen städtischen Verdichtungsraum, zu dem die Städte [[Herzogenrath]], [[Übach-Palenberg]], [[Alsdorf]], [[Baesweiler]] und [[Würselen]] nördlich, [[Eschweiler]] nordöstlich und [[Stolberg (Rheinland)|Stolberg]] östlich der Stadt gehören. |

|||

Aachen liegt im [[Dreiländereck]] Deutschland–Belgien–Niederlande im Zentrum der [[Euregio Maas-Rhein]], in einem nach Nordosten geöffneten Talkessel, in dem sich fast alle [[Aachener Bäche]] in der [[Wurm (Rur)|Wurm]] sammeln und zur [[Rur]] fließen. Das Stadtgebiet befindet sich somit im Einzugsgebiet der [[Maas]], direkt am Nordrand des [[Rheinisches Schiefergebirge|linksrheinischen Schiefergebirges]] ([[Eifel]]), etwa 30 km nördlich des [[Hohes Venn|Hohen Venns]]. |

|||

Die Stadtbezirke mit ihren zugehörigen statistischen Bezirken |

|||

* Aachen-Mitte: 10 Markt, 13 Theater, 14 Lindenplatz, 15 St. Jakob, 16 Westpark, 17 Hanbruch, 18 Hörn, 21 Ponttor, 22 Hansemannplatz, 23 [[Soers]], 24 Jülicher Straße, 25 Kalkofen, 31 Kaiserplatz, 32 Adalbertsteinweg, 33 Panneschopp, 34 [[Rothe Erde]], 35 Trierer Straße, 36 [[Frankenberger Viertel|Frankenberg]], 37 [[Aachen-Forst|Forst]], 41 [[Beverau]], 42 [[Burtscheid]] Kurgarten, 43 Burtscheid Abtei, 46 Burtscheid Steinebrück, 47 Marschiertor, 48 Hangeweiher |

|||

* [[Aachen-Brand|Brand]]: 51 Brand |

|||

* [[Eilendorf]]: 52 Eilendorf |

|||

* [[Haaren (Aachen)|Haaren]]: 53 Haaren (mit [[Verlautenheide]]) |

|||

* [[Kornelimünster/Walheim]]: 61 [[Kornelimünster]], 62 [[Oberforstbach]], 63 [[Walheim (Aachen)|Walheim]] |

|||

* [[Laurensberg]]: 64 [[Vaalserquartier]], 65 Laurensberg |

|||

* [[Richterich]]: 88 Richterich |

|||

Der höchste Punkt im Stadtgebiet misst {{Höhe|410|DE-NHN|link=1}} und liegt im äußersten Südosten der Stadt im Stadtbezirk Aachen-[[Kornelimünster/Walheim]]. Der tiefste Punkt beträgt {{Höhe|125|DE-NHN}} und befindet sich im Norden der Stadt im Stadtgebiet [[Richterich]] am Schnittpunkt [[Amstelbach]]/Bundesgrenze zu den Niederlanden beim Bundesgrenzstein Nr. 225. Der Marktplatz in der Stadtmitte liegt auf einer Höhe von {{Höhe|175|DE-NHN}}.<ref>[https://geoportal.aachen.de/extern/?lang=de&basemap=nrwatlas&blop=1&x=294392.1154577&y=5628980.5933767&zl=20&hl=0&layers=nivp_pkt582d58cfc7157 Höhenfestpunkt 60685] im Geoportal Aachen, abgerufen am 25. März 2019</ref> Die Länge der Stadtgrenze beträgt 87,7 km, davon 23,8 km Grenze zu Belgien und 21,8 km zu den Niederlanden. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 21,6 km, die größte West-Ost-Ausdehnung 17,2 km. |

|||

Unabhängig von der amtlichen Kennzeichnung besteht Aachen aus 47 Stadtteilen, hier sortiert nach Stadtbezirken: |

|||

* Aachen-Mitte: Beverau, Bildchen, Burtscheid, Forst, Frankenberg, Grüne Eiche, Hörn, Lintert, [[Pontstraße|Pontviertel]], [[Preuswald]], Ronheide, Rothe Erde, Stadtmitte, Steinebrück, West |

|||

* Brand: Brand, Eich, Freund, Hitfeld, Niederforstbach |

|||

* Eilendorf: Eilendorf, Nirm |

|||

* Haaren: Haaren, Hüls, Verlautenheide |

|||

* Kornelimünster/Walheim: [[Friesenrath]], [[Aachen-Hahn|Hahn]], Kornelimünster, Krauthausen, [[Lichtenbusch]], Nütheim, Oberforstbach, Sief, Schleckheim, Schmithof, Walheim |

|||

* Laurensberg: [[Siedlung Huf|Huf]], Kronenberg, Laurensberg, [[Lemiers]], Orsbach, Seffent, Soers, [[Steppenberg]], Vaalserquartier |

|||

* Richterich: Horbach, Richterich |

|||

=== |

=== Nachbargemeinden === |

||

Folgende Städte und Gemeinden grenzen (im Uhrzeigersinn im Nordwesten beginnend) an die Stadt Aachen: |

|||

Die Einwohnerzahl der Stadt überschritt um das Jahr 1890 die 100.000-Grenze, wodurch Aachen zur [[Großstadt]] wurde. Heute leben hier über 250.000 Menschen. |

|||

* [[Städteregion Aachen]]: [[Herzogenrath]], [[Würselen]], [[Eschweiler]], [[Stolberg (Rheinland)|Stolberg]], [[Roetgen]] |

|||

* [[Provinz Lüttich]] (Belgien): [[Raeren]], [[Kelmis]], [[Plombières]] |

|||

* [[Provinz Limburg (Niederlande)|Provinz Limburg]] (Niederlande): [[Vaals]], [[Gulpen-Wittem]], [[Simpelveld]], [[Heerlen]], [[Kerkrade]] |

|||

=== |

=== Stadtgliederung === |

||

[[Datei:Karte Stadtbezirke Aachens.png|mini|Stadtbezirke Aachens]] |

|||

Neben dem Infrastruktur- und Dienstleistungsangebot Aachens, besitzt die Stadt auch noch Fachkliniken und ein Universitätsklinikum ([[Universitätsklinikum Aachen|UK Aachen]]), verschiedene Theater (insbesondere das ''[[Theater Aachen]]''), Museen, Fach-und Hochschulen und Regionalbehörden. Somit ist Aachen ein [[Oberzentrum]]. |

|||

[[Datei:Karte Aachen Stadtbezirke.png|mini|Stadtteile, statistische Bezirke und Ortsbezeichnungen Aachens]] |

|||

{{Hauptartikel|Stadtbezirke Aachens}} |

|||

Das Stadtgebiet gliedert sich in die sieben [[Stadtbezirk]]e [[Aachen-Mitte]], [[Brand (Aachen)|Brand]], [[Eilendorf]], [[Haaren (Aachen)|Haaren]], [[Kornelimünster/Walheim]], [[Laurensberg]] und [[Richterich]]. Jeder Stadtbezirk hat eine eigene [[Bezirksvertretung]] mit einem [[Bezirksvorsteher]] sowie ein eigenes [[Bezirksamt]]. Die Bezirksvertretung wird von der Bevölkerung des Stadtbezirks bei jeder Kommunalwahl gewählt. Einige der Stadtbezirke sind für statistische Zwecke in [[Statistischer Bezirk|statistische Bezirke]] unterteilt. |

|||

Die [[Gemarkungen Aachens]], die teilweise mit den Stadtbezirken übereinstimmen, bilden eine Unterteilung des Stadtgebiets für [[Kataster]]zwecke. |

|||

Unabhängig von diesen amtlichen Stadtgliederungen gibt es in Aachen zahlreiche weitere [[Ortsbezeichnung]]en für Stadtteile und -viertel, Ortschaften und Siedlungen, die allgemein als [[Ortsteile Aachens]] gelten. |

|||

=== Klima === |

=== Klima === |

||

[[Datei:Haus Grenzwacht - Verwaltungsgebäude der Stadt.jpg|mini|Wettersäule auf dem Hochhaus am Hauptbahnhof]] |

|||

[[Bild:Klimadiagramm-Aachen-Deutschland-metrisch-deutsch.png|thumb|Klimadiagramm von Aachen]] |

|||

Aachen und Umgebung gehören zur [[ |

Aachen und Umgebung gehören zur [[Gemäßigte Zone|gemäßigten Klimazone]] und weisen ein ozeanisches Klima auf, mit feuchtem Wetter, milden Wintern und relativ ausgeglichenen Temperaturen. Durch die Lage nördlich der [[Eifel]] und des [[Hohes Venn|Hohen Venns]] ist die Niederschlagsmenge (im Schnitt 805 mm/Jahr) in Aachen aufgrund der vorherrschenden Westwetterlagen vergleichsweise höher als beispielsweise in Bonn (669 mm/Jahr). Ein weiterer Effekt der Lage am Nordrand der Eifel ist das Auftreten von [[Föhn]] bei südlichen Luftströmungen. |

||

Auf Grund der Kessellage der Stadt kommt es häufiger zu [[Inversionswetterlage]]n. Einige Stadtteile sind [[stadtklima]]tisch durch einen flächenhaft ungünstigen Luftaustausch gekennzeichnet. Den zahlreichen Kaltluftschneisen, die stadtplanerisch möglichst frei von Bebauung bleiben sollen, kommt daher eine wichtige Bedeutung für das Stadtklima zu.<ref>[https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/pdfs_stadtbuerger/pdf_umwelt/klimagutachten.pdf Gesamtstädtisches Klimagutachten, S. 17ff.; S.36], abgerufen am 29. Juli 2015</ref> Diese [[mesoklima]]tische, das Stadtklima regulierende Funktion erfüllen auch die Landschaftsschutzgebiete (LSG)<ref>{{Webarchiv | url=https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/umweltamt-a-70/natur-und-landschaft/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiet/ | wayback=20210104152954 | text=Städteregion Aachen (Hrsg.): Landschaftsschutzgebiete}}. Informationen im Internetportal der Städteregion.</ref> im [[Liste der Landschaftsschutzgebiete in der Städteregion Aachen|Aachener Raum]]. |

|||

Bei austauschstarken Wetterlagen – Windstärken 3 ([[Beaufortskala]]) mit südlichen bis westlichen Windrichtungen – ist ein ausreichender Luftaustausch im Talkessel gewährleistet. Als Ventilationsbahnen dienen Bachtäler und Grünzüge entlang dieser Windrichtungen, also zum Beispiel das [[Johannisbach (Aachen)|Johannisbachtal]].<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Wetterlagen“, 1. Absatz.'']</ref> Bei austauscharmen Wetterlagen (sog. neutrale Witterung) kann es zu lufthygienisch problematischen Situationen kommen. Bei diesen nur mittleren Austauschverhältnissen wehen schwache Winde aus nordöstlichen bis südwestlichen Richtungen, sodass insoweit Bachtäler mit einer solchen Ausrichtung wie z. B. das [[Beverbach (Wurm)|Beverbachtal]] eine wichtige Belüftungsfunktion erfüllen.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Wetterlagen“, 3. Und 4. Absatz.'']</ref> Problematisch sind allerdings stabile Hochdruckwetterlagen, also windschwache Schönwetterlagen mit hoher solarer Einstrahlung.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Wetterlagen“, 2. Absatz.'']</ref> Aufgrund der unzureichenden Luftströmungen kann die belastete Luft kaum noch durch Frischluft ersetzt werden. Für einen positiven Luftaustausch sorgt dann nur die in den Talkessel einfließende Kaltluft<ref>{{Webarchiv | url=http://www.klimaatlas.nrw.de/site/nav2/Groessen.aspx?P=4&M=2 | wayback=20170729005039 | text=''Klimaatlas NRW – Kaltluftabflüsse''}}</ref>, die sich nachts auf größeren stadtnahen Freiflächen bildet.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Frisch- und Kaltluftzufuhr“, 1. Absatz.'']</ref> Derartige Kaltluftströme erfolgen beispielsweise über das Beverbachtal und die Erzbergerallee.<ref>[http://www.bi-dell.de/files/160627-KaltluftkarteAachen-RWTH.pdf Kaltluftkarte 2015]</ref> |

|||

Eine Besonderheit der [[Wettervorhersage]] für Aachen ist die [[Aachener Wettersäule]], eine etwa 11 Meter hohe Leuchtsäule auf dem Dach des Hochhauses [[Haus Grenzwacht]] am Hauptbahnhof, die durch die Leuchtfarbe ihrer Kugel und verschiedene Zeitverläufe des Leuchtens von Kugel und Schaft das für den nächsten Tag vorhergesagte Wetter anzeigt. |

|||

{{Klimatabelle |

|||

| TABELLE = |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 200 |

|||

| QUELLE = [https://www.wetter.de/klima/datenbank/detail/id/10513 Klima Aachen] [https://www.wetter.de/wettervorhersage/49-2568-14/wetter-aachen.html Wetter Aachen]; [http://wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=de&stat=10501 wetterkontor.de] |

|||

| Überschrift = |

|||

| Ort = Aachen |

|||

<!-- durchschnittliche Höchsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| hmjan = 4.5 |

|||

| hmfeb = 6.2 |

|||

| hmmär = 9.8 |

|||

| hmapr = 13.8 |

|||

| hmmai = 18.5 |

|||

| hmjun = 21.5 |

|||

| hmjul = 23 |

|||

| hmaug = 23 |

|||

| hmsep = 19.7 |

|||

| hmokt = 15 |

|||

| hmnov = 8.9 |

|||

| hmdez = 5.5 |

|||

<!-- durchschnittliche Niedrigsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| lmjan = −1.3 |

|||

| lmfeb = −1.2 |

|||

| lmmär = 1.1 |

|||

| lmapr = 3.6 |

|||

| lmmai = 7.6 |

|||

| lmjun = 10.7 |

|||

| lmjul = 12.4 |

|||

| lmaug = 12.1 |

|||

| lmsep = 9.5 |

|||

| lmokt = 6.3 |

|||

| lmnov = 2.4 |

|||

| lmdez = −0.2 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm --> |

|||

| nbjan = 62.2 |

|||

| nbfeb = 48.3 |

|||

| nbmär = 63.6 |

|||

| nbapr = 54.8 |

|||

| nbmai = 73.5 |

|||

| nbjun = 85.9 |

|||

| nbjul = 84.3 |

|||

| nbaug = 77.1 |

|||

| nbsep = 61.6 |

|||

| nbokt = 55 |

|||

| nbnov = 55 |

|||

| nbdez = 71.9 |

|||

<!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d --> |

|||

| rdjan = 13 |

|||

| rdfeb = 10 |

|||

| rdmär = 13 |

|||

| rdapr = 11 |

|||

| rdmai = 12 |

|||

| rdjun = 12 |

|||

| rdjul = 11 |

|||

| rdaug = 10 |

|||

| rdsep = 10 |

|||

| rdokt = 9 |

|||

| rdnov = 12 |

|||

| rddez = 13 |

|||

<!-- durchschnittliche Anzahl täglicher Sonnenstunden für den jeweiligen Monat in h/d --> |

|||

| shjan = 1.7 |

|||

| shfeb = 2.6 |

|||

| shmär = 3.6 |

|||

| shapr = 4.8 |

|||

| shmai = 6.2 |

|||

| shjun = 6.1 |

|||

| shjul = 6.4 |

|||

| shaug = 6.1 |

|||

| shsep = 4.9 |

|||

| shokt = 3.9 |

|||

| shnov = 2.2 |

|||

| shdez = 1.5 |

|||

<!-- durchschnittliche Luftfeuchtigkeit für den jeweiligen Monat in % --> |

|||

| lfjan = 82 |

|||

| lffeb = 79 |

|||

| lfmär = 76 |

|||

| lfapr = 72 |

|||

| lfmai = 70 |

|||

| lfjun = 72 |

|||

| lfjul = 72 |

|||

| lfaug = 74 |

|||

| lfsep = 77 |

|||

| lfokt = 80 |

|||

| lfnov = 82 |

|||

| lfdez = 83 |

|||

<!-- durchschnittliche Wassertemperatur (Meere, Seen u. ä.) für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| wtjan = |

|||

| wtfeb = |

|||

| wtmär = |

|||

| wtapr = |

|||

| wtmai = |

|||

| wtjun = |

|||

| wtjul = |

|||

| wtaug = |

|||

| wtsep = |

|||

| wtokt = |

|||

| wtnov = |

|||

| wtdez = |

|||

}} |

|||

=== Geologie === |

|||

[[Datei:Fels St. Adalbert Aachen.jpg|mini|Gefaltete [[Sandstein]]e und [[Tonstein]]e der [[Oberdevon#Untergliederung des Devon|oberdevonischen]] [[Condroz]]-[[Formation (Geologie)|Formation]] unterhalb von [[St. Adalbert (Aachen)|St. Adalbert]]]] |

|||

Der Untergrund von Aachen ist sehr heterogen aufgebaut. Die ältesten im Stadtgebiet auftretenden Gesteine sind [[Devon (Geologie)|devonische]] und [[karbon]]ische [[Sandstein]]e, [[Grauwacke]]n, [[Tonstein]]e und [[Kalkstein]]e. Die Gesteinsformationen gehören zum [[Rheinisches Schiefergebirge|linksrheinischen Schiefergebirge]] nördlich des [[Hohes Venn|Hohen Venn]]. Im [[Pennsylvanium|Oberkarbon]] sind diese Gesteinsschichten während der [[Variszische Orogenese|variszischen Gebirgsbildung]] eingeengt, gefaltet und überschoben worden. Nach der Auffaltung des variszischen Gebirges wurde das Gebiet über einen Zeitraum von 200 Millionen Jahren zunehmend eingeebnet. |

|||

Während der [[Kreide (Geologie)|Kreidezeit]] drang das Meer aus Richtung Nordsee bis an den Gebirgsrand bei Aachen vor und lagerte dabei Tone, Sande und [[Kreide (Gestein)|Kreidesedimente]] ab. Während die Tone, die unweit von Aachen in [[Raeren]] Grundlage einer bedeutenden [[Rheinische Keramik|Töpferindustrie]] waren, vorwiegend im Talkessel von Aachen zu finden sind, werden die Höhen des [[Aachener Wald]]es, des [[Schneeberg (Aachen)|Schneebergs]] und des [[Lousberg]]es von [[Oberkreide#Untergliederung der Kreide|oberkreidezeitlichen]] Sand- und Kreideablagerungen gebildet. Die jüngsten Sedimente, die überwiegend im Norden und Osten Aachens verbreitet sind, stellen [[tertiär]]e und [[Quartär (Geologie)|quartäre]] Fluss- und Windablagerungen dar. |

|||

Entlang der großen [[Überschiebung]]sbahnen der variszischen Gebirgsbildung – der Aachener und Burtscheider Überschiebung – treten heute im Stadtgebiet, an oberdevonische Kalksteine gebunden, die über 30 [[Aachener Thermalquellen|Aachener und Burtscheider Thermalquellen]] zutage. Den Untergrund von Aachen durchziehen darüber hinaus zahlreiche, auch heute zum Teil noch aktive [[Störung (Geologie)|tektonische Störungen]], die zum Störungssystem des Rurgrabens gehören. Dieses Störungssystem hat sich in der Vergangenheit in Aachen und der gesamten [[Erdbebengebiet Kölner Bucht|Kölner Bucht]] immer wieder durch [[Erdbeben]] bemerkbar gemacht, so etwa in den Jahren 823, [[Erdbeben bei Düren 1756|1756 bei Düren]] und [[Erdbeben von Roermond 1992|1992 bei Roermond]]. |

|||

== Umweltschutz == |

|||

In Aachen kommt neben dem Boden-, Gewässer-, Lärm-, Klima- und Landschaftsschutz auch der Erhaltung bzw. Wiederherstellung der bestmöglichen Luftqualität besondere Bedeutung zu.<ref>[https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/index.html ''Umweltseite der Stadt Aachen.'']</ref> |

|||

=== Luftqualität === |

|||

Die Talkessellage der Aachener Innenstadt, der dortige starke Verkehr und die fortschreitende Bebauung von Freiflächen wirken sich negativ auf die [[Lufthygiene]] aus.<ref>Aachener Nachrichten vom 13. Juli 2017, S. 15 „Bei der Luftreinhaltung fühlt sich die Stadt alleingelassen“, 2. Spalte</ref> So wiesen die EU-relevanten Schadstoffparameter [[Feinstaub]] (PM10) und insbesondere [[Stickoxide]] (NOx) an der Wilhelmstraße und am Adalbertsteinweg in den letzten Jahren und auch aktuell<ref>[https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/aktuelle-luftqualitaet/stickstoffdioxid-no2 ''Aktuelle Messwerte.'']</ref> z. T. hohe bis kritische Tages- bzw. Jahresmittelwerte auf.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Lufthygiene“.'']</ref> Diese deutlichen Grenzwertüberschreitungen gelten als gesundheitsschädlich: Es drohen eine Zunahme von Allergien, Atemwegsinfekten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie ein Anstieg der Sterblichkeit. Besonders betroffen sind vorgeschädigte Personen z. B. mit Asthma sowie Kinder und Jugendliche.<ref>[https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftqualitaet_viertel/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftqualität in Wohnvierteln, unter „Feinstaub und Stickoxide“.'']</ref> |

|||

In den beiden Kurgebieten Burtscheid und Monheimsallee gelten gegenüber den allgemeinen EU-Grenzwerten für Feinstaub und Stickstoffdioxid erheblich höhere Anforderungen. Nachdem diese lange Zeit nicht erfüllt waren und deshalb sogar der Titel ''[[Heilbad]]'' in Gefahr war<ref>[http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/luftverschmutzung-der-titel-bad-ist-in-gefahr-1.609632 Aachener Nachrichten vom 3. Juli 2013 ''Luftverschmutzung: Der Titel „Bad“ ist in Gefahr.'']</ref>, belegten Untersuchungen aus 2016 eine Einhaltung der strengen [[Kurgebiet]]srichtwerte.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Kurgebiete“.'']</ref> |

|||

Bei austauschstarken Wetterlagen ist ein ausreichender Luftaustausch im stark belasteten Talkessel gewährleistet. Bei austauscharmen Wetterlagen (sog. neutrale Witterung) kann es schon eher zu lufthygienisch problematischen Situationen kommen. |

|||

Problematisch sind allerdings stabile Hochdruckwetterlagen. |

|||

Im Rahmen eines [[Luftreinhalteplan]]s trat am 9. Oktober 2010 die [[Festbrennstoffverordnung]] mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2014 in Kraft.<ref>http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/festbrennstoff_verordnung/index.html</ref> 2015 wurden in den Bereichen Verkehr und Energie weitere Maßnahmen festgelegt. Auf Anweisung der Bezirksregierung Köln musste ab dem 1. Februar 2016 darüber hinaus eine Umweltzone eingerichtet werden; sie betrifft das Gebiet innerhalb des Aachener Außenrings.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, am Anfang.'']</ref> |

|||

Seit Anfang 2017 bereitet die Bezirksregierung Köln die zweite Fortschreibung des Luftreinhaltungsplans Aachen vor.<ref>[https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/53/luftreinhalteplaene ''Unterlagen zum Luftreinhalteplan Aachen.'']</ref><ref>{{Webarchiv | url=http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/luftreinhalteplaene/index.html | wayback=20170815024525 | text=''Kontakt zur Bezirksregierung Köln.''}}</ref> Einen zentralen Punkt bildet die Prüfung und etwaige Vorbereitung eines [[Dieselfahrverbot]]s.<ref>Aachener Nachrichten vom 13. Juli 2017, S. 22 „In Sachen Luftreinhaltung muss die Stadt nun schnell liefern“, vorletzte Spalte</ref> Hierauf ist eine beim VG Aachen anhängige Klage der [[Deutsche Umwelthilfe|Deutschen Umwelthilfe]] (DUH) gerichtet. Mit einem ähnlichen Petitum war die DUH bereits beim VG Düsseldorf und beim VG Stuttgart erfolgreich. Das [[Bundesverwaltungsgericht (Deutschland)|Bundesverwaltungsgericht]] hat die dagegen eingelegten [[Sprungrevision]]en überwiegend zurückgewiesen.<ref>[https://www.bverwg.de/pm/2018/9 BVerwG-Pressemitteilung zum Dieselfahrverbot] vom 27. Februar 2018.</ref> Bei Erlass eines Dieselfahrverbots als Luftreinhaltemaßnahme sei jedoch die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Deshalb dürften etwa Euro-5-Fahrzeuge jedenfalls nicht vor dem 1. September 2019 mit Verkehrsverboten belegt werden. Zudem müsse es Ausnahmen zum Beispiel für Handwerker oder bestimmte Anwohnergruppen geben. |

|||

Ab November 2019 soll innerhalb des Alleenrings flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.welt.de/regionales/nrw/article202526840/Aachen-bereitet-Tempo-30-gegen-Dieselfahrverbot-vor.html |titel=Aachen bereitet Tempo 30 gegen Dieselfahrverbot vor |werk=[[Die Welt|welt.de]] |datum=2019-10-26 |abruf=2019-10-26}}</ref> |

|||

=== Flächennutzungsplan === |

|||

Aufgrund des hohen [[Flächenversiegelung|Versiegelungsgrades]] fordert das Umweltamt des Weiteren den Erhalt bzw. die Erweiterung aller innerstädtischen, größeren, offenen Grünflächen, um eine wirksame Frischluftversorgung nicht weiter zu gefährden.<ref>[https://aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html ''Stadt Aachen zum Thema Luftreinhaltung, unter „Grünflächen“, 2. Absatz.'']</ref> |

|||

Die Stadtverwaltung erwägt im Zuge der geplanten Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, mehrere Kaltluftentstehungsgebiete in Bauland umzuwandeln.<ref>[https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/_flaechennutzungsplan_neuaufstellung/2014-05-26_FNP-Bewertung-Pruefflaechen.pdf Prüfflächen, Stand: Sommer 2014].</ref> Dagegen haben sich hinsichtlich der Prüfgebiete Beverau, Schönthal und Grauenhoferweg im Sommer 2014 drei Bürgerinitiativen gebildet.<ref>Oliver Schmetz: [https://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/drei-buergerinitiativen-rund-um-die-beverau-1.886910 ''Drei Bürgerinitiativen rund um die Beverau.''] In: Aachener Zeitung vom 4. August 2014.</ref> |

|||

=== Schutzgebiete === |

|||

Gemäß dem aktuell gültigen Landschaftsplan von 1988 sind von der Stadtfläche 451 ha in 12 Naturschutzgebieten sowie weitere 8131 ha im [[Landschaftsschutzgebiet Aachen]] geschützt. Ein neuer Landschaftsplan ist derzeit (2018) in Vorbereitung, anhand des Entwurfs<ref>{{Webarchiv | url=http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/lp_neuaufstellung/LP-Aachen_Band-1.pdf | wayback=20181205193355 | text=''Vorentwurf Landschaftsplan Aachen.'' Mai 2018}}</ref> wären dann 1857 ha in 32 NSGs und 8869 ha in 19 LSGs geschützt. |

|||

== Bevölkerung == |

|||

Nach der ''amtlichen Statistik der Stadt Aachen vom 30. Juni 2022'' liegt die Einwohnerzahl bei 259.839, wovon 123.837 weiblich und 136.002 männlich sind.<ref>[https://offenedaten.aachen.de/dataset/einwohnerstatistik/resource/88677e77-67fd-4d89-8df0-89bf50aeb38f Einwohnerstatistik 30.06.2022.xlsx], auf dem open data portal der Stadt Aachen</ref> |

|||

Die [[Arbeitslosenquote]] im Stadtgebiet lag im März 2020 vor dem Beginn der bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der [[COVID-19-Pandemie in Deutschland]] bei 7,8 Prozent,<ref>{{Internetquelle |url=https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aachen-dueren/content/1533736423442 |titel=Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit Aachen-Düren März 2020 |titelerg=Presseinformation |hrsg=[[Bundesagentur für Arbeit]] |datum=2020-03-31 |abruf=2020-09-01}}</ref> während der Pandemie stieg die Quote auf 9,0 Prozent im August.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aachen-dueren/presse/arbeitsmarktreport-2020-42 |titel=Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit Aachen-Düren |titelerg=Presseinformation |hrsg=[[Bundesagentur für Arbeit]] |datum=2020-09-01 |abruf=2020-09-01}}</ref> Ende 2009 lag der [[Ausländer]]anteil in Aachen bei 13,6 Prozent.<ref name="StatJahrbuch2009">{{Cite web|title=Bevölkerungsstand|publisher=aachen.de|accessdate=2012-08-06|url=https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/aachen_profil/statistische_daten/bevoelkerungsstand/index.html}}</ref> Ein signifikanter Anteil der ausländischen Bewohner gehörte zu den Studierenden der international bekannten Bildungszentren Aachens.<ref>{{Webarchiv | url=http://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaaagikx | wayback=20110614145316 | text=Internationalisierungsreport 2006 (RWTH Aachen, PDF)}}</ref> |

|||

=== Einwohnerentwicklung === |

|||

{{Hauptartikel|Einwohnerentwicklung von Aachen}} |

|||

[[Datei:Einwohnerentwicklung von Aachen.svg|mini|400px|[[Einwohnerentwicklung von Aachen|Einwohnerentwicklung]] 1500–2016]] |

|||

1855 hatte Aachen mehr als 50.000 Einwohner, nachdem diese Zahl zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch bei knapp 25.000 gelegen hatte. 1890 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, wodurch sie zur [[Großstadt]] wurde. Wenige Jahre später gemeindete sie die Kreisstadt [[Burtscheid]] aus dem [[Landkreis Aachen]] ein, worauf sie Sitz der Kreisverwaltung wurde; heute ist Aachen Sitz der Städteregion Aachen. Einen Bevölkerungszuwachs um rund 63.000 Personen erlebte die Stadt 1972 durch [[Eingemeindungen in die Stadt Aachen|mehrere Eingemeindungen]] – die Einwohnerzahl stieg von 177.000 auf rund 240.000. Am 31. Dezember 2005 betrug die amtliche [[Einwohnerzahl]] für Aachen nach Fortschreibung des [[Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen|Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen]] (IT.NRW) 258.208 (nur [[Wohnsitz (Deutschland)|Hauptwohnsitze]] und nach dem Abgleich mit den anderen [[Statistisches Landesamt|Landesämtern]]). Der im Vergleich zu den Vorjahren stärkere Anstieg der Bevölkerungszahl im Jahre 2003 ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt im gleichen Jahr die [[Zweitwohnungsteuer]] einführte, welche insbesondere viele Studenten dazu veranlasste, ihren Zweitwohnsitz bei der Stadtverwaltung gegen einen Hauptwohnsitz einzutauschen. 2008 wurde mit 259.269 Einwohnern ein historischer Höchststand erreicht. |

|||

Im [[Liste der Großstädte in Deutschland|Vergleich der deutschen Großstädte]] weist Aachen bezogen auf den Zeitraum 2012/2013 mit 0,67 % einen durchschnittlichen Einwohnerzuwachs auf. Zum 30. Juni 2012 waren in Aachen 259.684 Einwohner gemeldet.<ref>{{Cite web|url=https://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/amtlichebevoelkerungszahlen/rp3_juni12.html|title=Bevölkerung im Regierungsbezirk Köln|accessdate=2016-05-14|publisher=Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160514141120/https://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/amtlichebevoelkerungszahlen/rp3_juni12.html|archivedate=2016-05-14}}</ref> Nach der Bevölkerungsprognose des LDS sollte die Einwohnerzahl bis zum Jahre 2025{{Zukunft|2025}} auf 282.500 anwachsen.<ref name="AZ-Einwohner">Aachener Zeitung vom 19. Juni 2008.</ref> Beim [[Volkszählung in der Europäischen Union 2011|Zensus 2011]] stellte sich jedoch heraus, dass die bisher angenommene Einwohnerzahl deutlich zu hoch lag.<ref>{{Cite news|title=Volkszählung: Aachen ist der große Verlierer|work=[[Aachener Nachrichten]]|accessdate=2013-05-31|date=2013-05-31|url=http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/volkszaehlung-aachen-ist-der-grosse-verlierer-1.586695}}</ref> Die beim Zensus 2011 zum Stichtag 9. Mai 2011 ermittelte Einwohnerzahl beträgt 236.430.<ref name="Zensus 2011">{{Cite web|title=Bevölkerung der Stadt Aachen, Zensus 2011|publisher=Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik|accessdate=2013-05-31|url=https://ergebnisse.zensus2011.de/auswertungsdb/download?pdf=053340002002&tableId=0&locale=DE&gmdblt=1|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131029190259/https://ergebnisse.zensus2011.de/auswertungsdb/download?pdf=053340002002&tableId=0&locale=DE&gmdblt=1|archivedate=2013-10-29}}</ref> Gegen diese Zählungsergebnisse hat unter anderem auch die Stadt Aachen Rechtsmittel eingelegt.<ref>Aachener Nachrichten vom 2. September 2015, Titelseite</ref> Mit einem Beschluss vom 26. August 2015 stoppte das Bundesverfassungsgericht in einem [[Normenkontrollverfahren]] die Löschung der im Rahmen des Zensus 2011 erhobenen Daten vorläufig für längstens sechs Monate, um den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, eine etwaige fehlerhafte Berechnung ihrer Einwohnerzahl gerichtlich effektiv überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen.<ref>[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/bvg15-063.html Pressemitteilung des BVerfG vom 1. September 2015]</ref> Am 19. September 2018 entschied das Bundesverfassungsgericht in einem weiteren Normenkontrollverfahren, dass die Methodik des Zensus 2011 verfassungsgemäß sei.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/bvg18-074.html |titel=Vorschriften über den Zensus 2011 verfassungsgemäß |titelerg=Pressemitteilung |hrsg=Bundesverfassungsgericht |datum=2018-09-16 |abruf=2018-11-25}}</ref> Das Verfahren der Stadt Aachen gegen das Land Nordrhein-Westfalen vor dem Aachener Verwaltungsgericht war bis zu dieser Entscheidung ruhend gestellt. Die Stadt Aachen erklärte nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, dass sie prüfe, ob noch Aussichten auf Erfolg in diesem Verfahren bestünden.<ref>{{Internetquelle |autor=Robert Esser |url=https://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/verrechnet-stadt-aachen-verliert-millionen-euro_aid-33157699 |titel=Verrechnet? Stadt Aachen verliert Millionen Euro |werk=Aachener Zeitung |datum=2018-09-20 |abruf=2018-11-25}}</ref> |

|||

In der im Juli 2015 publizierten Studie zur Bevölkerungsprognose aus dem Datenportal „Wegweiser Kommune“ der Bertelsmann Stiftung<ref>{{Cite web|url=https://www.wegweiser-kommune.de/|title=Kommunale Daten: Demographischer Wandel. Bevölkerungsprognosen|accessdate=2016-05-14|publisher=wegweiser-kommune.de}}</ref> wurde die zahlenmäßige Entwicklung der Bevölkerung für Städte und Gemeinden ab 5.000 Einwohner sowie aller Landkreise berechnet. Nach dieser aktuellen Prognose wird die Einwohnerzahl Aachens in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken und 2030 nur noch 231.310 betragen, was einem Bevölkerungsrückgang von 3,6 % entspricht.<ref>Aachener Zeitung vom 10. Juli 2015, S. 9 („Verliert die Region auf der ganzen Linie?“)</ref> |

|||

=== Aachener Platt === |

|||

Ein weiterer Effekt der Lage am Nordrand der Eifel ist das Auftreten von [[Föhn]] bei südlichen Luftströmungen. |

|||

Der Lokaldialekt der Stadt, das [[Öcher Platt|Aachener Platt]] bzw. in der Eigenbezeichnung ''Öcher ({{IPA|[ˈœʃʌ]}}) Platt'', gehört der [[Ripuarische Dialekte|ripuarischen Sprachgruppe]] an. |

|||

<br style="clear:both;" /> |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

{{Hauptartikel|Geschichte der Stadt Aachen}} |

|||

Aachen ist bekannt für seine Geschichte und das damit verbundene kulturelle, architektonische und [[Archäologie|archäologische]] Erbe. Einst eine [[Kelten|keltische]] Siedlung, die später im Zuge der [[Kolonisation]] durch römische Pioniere unter anderem mit einem religiösen Kult- sowie einem mehrere [[Thermalbad|Thermalbäder]] umfassenden Thermenbezirk ausgestattet wurde und so bereits seit der [[Antike]] von einer hochstehenden [[Badekultur]] – wie auch sonst einem hohen Lebensstandard – geprägt war, wurde der ''[[vicus]]'' nach dem Abzug der römischen Truppen um das 5. Jahrhundert von [[Franken (Volk)|Franken]] [[Germanisierung|germanisiert]]. Es folgte eine Zeit der Sesshaftwerdung unter zunächst [[Merowinger|merowingischer]], dann [[Karolinger|karolingischer]] Herrschaft. Mit der Vollendung der [[Aachener Königspfalz|karolingischen Pfalzanlage]] am Übergang zum 9. Jahrhundert erfolgte die endgültige Konstituierung als königliche Hauptresidenz des von Karl dem Großen regierten [[Frankenreich|fränkischen Reichs]], das zu dieser Zeit seine größte Ausdehnung erfuhr. Aachen, das 1166 durch Kaiser [[Friedrich I. (HRR)|Friedrich I. Barbarossa]] mit dem ''Karlsprivileg'' das [[Stadtrecht]] verliehen bekam und [[Freie und Reichsstädte|Reichsstadt]] wurde, diente vom [[Frühmittelalter|frühen Mittelalter]] bis 1531 als [[Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser|Krönungsort]] zahlreicher [[römisch-deutscher König]]e und [[römisch-deutscher Kaiser|Kaiser]]. |

|||

=== Vorgeschichte und Antike === |

|||

[[Bild:Aachener dom altarraum.jpg|thumb|Der Altarraum des Aachener Doms]] |

|||

Das Gebiet um Aachen wurde spätestens während der [[Jungsteinzeit]] (Neolithikum) zwischen 3000 und 2500 v. Chr. von einer bäuerlichen Bevölkerung bewohnt. Von Angehörigen dieser Kultur wurde auf dem [[Lousberg]] [[Feuerstein]] abgebaut und Ausgrabungen im Aachener Elisengarten, die in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre stattfanden, lassen eine Besiedlung im Neolithikum vermuten. Indirekte Hinweise auf einen früheren Abbau seit der [[Altsteinzeit]] (Paläolithikum) lieferten verschiedene Funde von [[Artefakt (Archäologie)|Artefakten]] aus Lousberg-Feuerstein in der [[Niederrheinische Bucht|Niederrheinischen Bucht]] und im Rheintal.<ref>{{Literatur |Autor=Thomas R. Kraus |Hrsg=Aachener Geschichtsverein |Titel=Von der Vorgeschichte bis zu den Karolingern |Sammelwerk=Aachen: Von den Anfängen bis zur Gegenwart |Verlag=Mayersche Buchhandlung |Ort=Aachen |Datum=2011 |ISBN=978-3-87519-251-3 |Seiten=205}}</ref> In der [[Bronzezeit]] und der frühen [[Eisenzeit]] war Aachen von [[Kelten]] besiedelt, wie [[Hügelgrab|Hügelgräber]] im [[Aachener Wald]] und die Ausgrabungen im Aachener Elisengarten belegen. |

|||

Das Gebiet um Aachen wurde schon vor langer Zeit besiedelt. Bereits im [[Neolithikum]] (der Jungsteinzeit) zwischen 3000 und 2500 v. Chr. wurde auf dem [[Lousberg]] [[Feuerstein]] abgebaut. In der [[Bronzezeit]] und der frühen [[Eisenzeit]] war Aachen von [[Kelten]] besiedelt, wie [[Hügelgrab|Hügelgräber]] im [[Aachener Wald]] beweisen. Nach den Kelten siedelten die [[Römisches Reich|Römer]] an den warmen Quellen. Ein römisches Militärbad ist im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung belegt. Zeugnisse späterer Besiedlung sind [[Fränkisches Reich|fränkische]] Gräber aus dem 7. Jahrhundert. |

|||

Nach den Kelten siedelten die [[Römisches Reich|Römer]] an den [[Aachener Thermalquellen|warmen Quellen]]. Ein römisches Heilbad ist im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung belegt.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.archaeologie-aachen.de/DE/Geschichte/Epochen/Roemerzeit/Aachen_Roemische_Baederstadt/index.html |titel=3D-Rekonstruktion der Münstertherme |abruf=2012-10-30 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20200120141233/http://www.archaeologie-aachen.de/DE/Geschichte/Epochen/Roemerzeit/Aachen_Roemische_Baederstadt/index.html |archiv-datum=2020-01-20 |offline=1}}</ref> Nach den Ausgrabungsergebnissen ist davon auszugehen, dass es seit Christi Geburt eine durch die Römer angelegte Stadtbebauung in der Größe von zirka 25 Hektar gab – später [[Aquae Granni]] genannt. Auch in der [[Spätantike]] ging in Aachen der Betrieb der römischen Bäder weiter.<ref>Andreas Schaub: ''Aachen in römischer Zeit aus archäologischer Sicht.'' In: [[Raban von Haehling]], Andreas Schaub (Hrsg.): ''Römisches Aachen.'' Regensburg 2013, ISBN 978-3-7954-2598-2, S. 162–168.</ref> |

|||

Der fränkische König [[Pippin der Jüngere]] baute in Aachen einen Hof und sorgte für die erste schriftliche Erwähnung Aachens 765 als ''Aquis villa.'' Pippins Sohn Karl, später [[Karl der Große]] genannt, erbte das Fränkische Reich und den Aachener Hof, den er zu seiner Residenz wählte und zu einer [[Pfalz (Palatium)|Kaiserpfalz]] mit [[Palast]] (an dieser Stelle steht heute das Rathaus) und Kapelle, der so genannten [[Pfalzkapelle]], ausbaute (heute der [[Aachener Dom]]). |

|||

=== Frankenzeit === |

|||

Karls Sohn, [[Ludwig der Fromme]], wurde 813 in Anwesenheit seines Vaters im Obergeschoss der Pfalzkapelle zum Mitkaiser gekrönt. Karl der Große wurde am 28. Januar 814 im Vorhof der Kapelle beigesetzt. Eine weitere Krönung erfolgte Mitte des 9. Jahrhunderts in der Aachener Pfalzkapelle. [[Lothar I. (Lothringen)|Lothar I.]], der älteste Enkel Karls des Großen, krönte sich hier zum Kaiser. |

|||

[[Datei:Deutschland 2 Euro - Karl der Große Sonderprägung - Motiv.png|mini|2-Euro-Gedenkmünze zum 1275. Geburtstag Karl des Großen (2023)]] |

|||

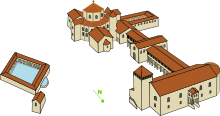

[[Datei:Palais d'Aix-la-Chapelle.svg|mini|Modell der Kaiserpfalz]] |

|||

[[Datei:Aachen, Innenarchitektur der Pfalzkapelle.jpg|mini|Oktogon des Aachener Doms]] |

|||

Ausgrabungen am Elisengarten 2008/2009 ergaben, dass Aachen auch in der Zeit nach dem Abzug der Römer Ende des 4., Anfang des 5. Jh. bis 700 durchgängig besiedelt war.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/planen_bauen/stadtentwicklung/innenstadt/abgeschlossen/elisengarten/archaeologie/index.html |titel=Archäologische Arbeiten |hrsg=Stadt Aachen |abruf=2017-02-06}}</ref> |

|||

[[Otto I.]] wurde 936 n. Chr. in Aachen zum ostfränkischen König gekrönt. Die Stadt blieb damit für die nächsten 600 Jahre Krönungsort der deutschen Könige. Bis 1531 wurden 31 deutsche Könige im Dom zu Aachen (oder: Aachener Münster) gekrönt, der letzte war [[Ferdinand I.]] 1165 n. Chr. lässt [[Friedrich I.|Friedrich I. (HRR)]], genannt Barbarossa, Karl den Großen heilig sprechen. Ein Jahr später erhielt Aachen die [[Stadtrechte]] sowie das [[Marktrecht|Markt-]] und [[Münzrecht]] und wurde eine [[freie Reichsstadt]]. Aus dieser Zeit stammt der Adler im Stadtwappen. |

|||

Zeugnisse späterer Besiedlung sind [[Fränkisches Reich|fränkische]] Gräber aus dem 7. Jahrhundert. Der fränkische König [[Pippin der Jüngere]] baute in Aachen einen Hof und sorgte 765 für die erste schriftliche Erwähnung Aachens als ''Aquis villa''. Allerdings ist das karolingische Aachen vor der Blütezeit unter Karl dem Großen bisher nicht fassbar. Die Keramik, so wird angenommen, stand in römischer Tradition und wird daher fälschlicherweise als römisch identifiziert,<ref>Christoph Keller: ''Archäologische Forschungen in Aachen. Katalog der Fundstellen in der Innenstadt und in Burtscheid.'' Zabern, Mainz 2004, S. 48 f.</ref> das bisherige Fehlen archäologischer Nachweise für karolingische Wohnhäuser – die [[Einhard]] neben einem Friedhof erwähnt – wird durch die Übernahme noch intakter römischer Bauten erklärt.<ref>Harald Müller, Judith Ley, [[Frank Pohle]], Andreas Schaub: ''Pfalz und vicus Aachen in karolingischer Zeit.'' In: Thomas R. Kraus (Hrsg.): ''Aachen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.'' Bd. 2: ''Karolinger – Ottonen – Salier 765-1137.'' Mayersche, Aachen 2013, S. 323.</ref> |

|||

Der Bau des ersten Teils der Stadtmauer wurde 1171 n. Chr. begonnen, der äußere Mauerring wurde 86 Jahre später angelegt, dessen Bauzeit ca. 100 Jahre dauerte. Erst 1841 wurde die erste Wohnbebauung außerhalb des alten Stadtwalls erbaut; das Bahnhofsviertel und die Theaterstraße entstanden. |

|||

Pippins Sohn Karl, später [[Karl der Große]] genannt, erbte das Fränkische Reich und den Aachener Hof. Schon im Winter 768/69 überwinterte er erstmals dort.<ref>Caspar Ehlers: ''Orte der Herrschaft. Mittelalterliche Königspfalzen.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, S. 134.</ref> Er weilte in seinen späten Jahren immer häufiger dort und baute ihn zu einer [[Königspfalz|Kaiserpfalz]] mit [[Palast]] und Kapelle, der sogenannten [[Pfalzkapelle]] aus. An der Stelle des Palastes befindet sich heute das [[Aachener Rathaus|Rathaus]], die Kapelle wurde zum [[Aachener Dom]].<ref>Zusammenfassend vgl. Harald Müller, Andreas Schaub: ''Die Pfalzsiedlung. Aachen in karolingischer Zeit.'' In: Frank Pohle (Hrsg.): ''Karl der Große – Charlemagne. Orte der Macht. Essays.'' Sandstein, Dresden 2014, ISBN 978-3-95498-092-5, S. 246–253.</ref> |

|||

Aachen fiel nach sechsmonatiger Belagerung 1248 n. Chr. an [[Wilhelm von Holland]], der hier zum König gekrönt wurde. Die Belagerung führte nur deshalb zum Erfolg, weil die Belagerer das Wasser der in den Talkessel fließenden Bäche unterhalb der Stadt aufstauten und damit die Stadt unter Wasser setzten.<ref>Kölner Königschronik VIII zu 1248; Continuation de Guillaume de Tyr – dite du manuscript de Rothelin, Kap. 39</ref> |

|||

Karls Sohn [[Ludwig der Fromme|Ludwig]] wurde 813 in Anwesenheit seines Vaters im Obergeschoss der Pfalzkapelle zum Mitkaiser gekrönt. Karl der Große wurde am 28. Januar 814 im Vorhof der Kapelle beigesetzt. Eine weitere Krönung fand Mitte des 9. Jahrhunderts in der Aachener Pfalzkapelle statt. [[Lothar I. (Frankenreich)|Lothar I.]], der älteste Enkel Karls des Großen, krönte sich hier zum Kaiser. Karl III. und Arnulf sind in Aachen allerdings nicht mehr nachweisbar. Erst mit Otto I. nahm die Nutzung der Pfalz wieder deutlich zu – eine Entwicklung, die nach Heinrich II. erneut abbrach.<ref>Caspar Ehlers: ''Orte der Herrschaft. Mittelalterliche Königspfalzen.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, S. 138 f.</ref> |

|||

1258 n.Chr. wurde erstmalig der [[Tuchwalker]] erwähnt. Die Tuchfabrikation war jahrhundertelang der wesentlichste Wirtschaftsfaktor Aachens. |

|||

Für politischen Ausbau wurde 1330 entschieden, das [[Aachener Rathaus]] zu bauen, was 19 Jahre bis zu seiner Fertigstellung benötigte. Politisch eingebunden wurde Aachen auch 1500, wo Aachen Teil des [[Niederrheinisch-Westfälischer Reichskreis|Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises]] wurde. |

|||

Für mehr Leben in der Stadt und mehr Tourismus sorgte die Gründung der [[Aachener Heiligtumsfahrt]]. |

|||

=== Heiliges Römisches Reich === |

|||

1601 beschloß man erstmals, eine Einwohnerzählung der Stadt Aachen durchzuführen, die ergab, dass 14.171 Einwohner in Aachen lebten, wovon jedoch nur 2.829 [[Bürger]] waren. |

|||

[[Otto I. (HRR)|Otto I.]] wurde 936 in Aachen zum ostfränkischen König gekrönt. Die Stadt blieb damit für die nächsten 600 Jahre [[Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser|Krönungsort der deutschen Könige]] („sedes regia“). Bis 1531 wurden 30 deutsche Könige im Aachener Münster, dem heutigen Dom, gekrönt; der letzte war [[Ferdinand I. (HRR)|Ferdinand I.]] Nachdem der Gegenpapst [[Paschalis III.]] Karl den Großen 1165 heiliggesprochen hatte, erhielt Aachen am 8. Januar 1166 als ''caput civitatum'' („Haupt der Städte“) und als ''caput et sedes regni Theutonici'' („Haupt und Sitz des Deutschen Königreichs“<ref>Diese Übersetzung liefert etwa Bernd Remmler: ''Spurensuche, die Karolinger. Die verschwundenen Paläste Karls des Großen.'' Berlin 2010, S. 81.</ref> – sic!) durch einen als ''Karlsprivileg'' bezeichneten [[Freibrief|Freiheitsbrief]] Kaiser [[Friedrich I. (HRR)|Friedrich Barbarossas]] die [[Stadtrecht]]e sowie das [[Marktrecht|Markt-]] und [[Münzrecht]] verliehen und wurde eine [[Freie und Reichsstädte|Reichsstadt]].<ref>Amalie Fößel: ''Quasi centrum Europae. Warum es im mittelalterlichen deutschen Reich keine Hauptstadt gab.'' In: ''Unikate Universität Duisburg Essen.'' Band 34, Essen 2009, ISBN 978-3-934359-34-5, S. 50.</ref> Seine Einwohner wurden von der [[Lehnswesen|Lehenshörigkeit]] befreit. Aus dieser Zeit stammt der [[Reichsadler]] im Stadtwappen. Am 29. Juli 1215 bestätigte Kaiser [[Friedrich II. (HRR)|Friedrich II.]] der Stadt Aachen alle Rechte, die sie seit Karl dem Großen erhalten habe.<ref>Joseph Berchtold: ''Die Entwicklung der Landeshoheit in Deutschland in der Periode von Friedrich II. bis einschlüssig zum Tode Rudolfs von Habsburg, staatsrechtlich erörtert.'' (Habilitationsschrift) München 1863, [http://books.google.de/books?id=DgATAAAAYAAJ&pg=PA108 S. 108–109].</ref> |

|||

[[ |

[[Datei:Aachen-Stadtansicht-Merian-1645.png|mini|Aachen mit seinen zwei Stadtmauern, Merian 1645]] |

||

Der Bau der [[Stadtmauer Aachen#Innere Stadtmauer|inneren Stadtmauer]] geht auf Kaiser Barbarossa zurück; sie wird deshalb bis heute Barbarossamauer genannt. Mit ihrem Bau wurde 1171 begonnen. Sie verläuft ungefähr entlang des heutigen Grabenrings. 1248 fiel Aachen nach sechsmonatiger Belagerung an [[Wilhelm von Holland]], der hier zum König gekrönt wurde. Die Belagerung hatte nur deshalb Erfolg, weil die Belagerer das Wasser der Bäche bei ihrem Austritt aus dem Talkessel östlich der Stadt aufstauten und damit einen großen Teil des damals ummauerten Stadtgebiets unter Wasser setzten.<ref>Kölner Königschronik VIII zu 1248; Continuation de Guillaume de Tyr – dite du manuscript de Rothelin, Kap. 39, siehe auch [[:Datei:Carl Rhoen Belagerung Aachens 1248.png|diese Karte]]</ref> [[Richard von Cornwall]], der 1257 in Aachen gekrönt wurde, förderte den Bau des [[Stadtmauer Aachen#Äußere Stadtmauer|äußeren Mauerrings]], dessen Bauzeit etwa 100 Jahre betrug. Er verlief entlang des Alleenrings und wies elf Stadttore und 22 Türme auf. Erst 1841 wurde die erste Wohnbebauung außerhalb der durch diese Mauern umgebenen [[Aachener Altstadt|Altstadt]] errichtet; das Bahnhofsviertel und die [[Theaterstraße (Aachen)|Theaterstraße]] entstanden. |

|||

Am 2. Mai 1656 brach in der Backstube des Bäckers Peter Maw an der Jakobskirche ein Feuer aus, das fast das ganze gotische Aachen zerstörte. Sieben Menschen starben, 4.664 Häuser wurden zerstört. |

|||

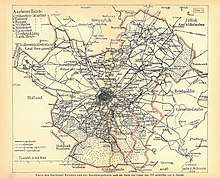

[[Datei:Arnolds karte aachener reich.jpg|mini|links|Karte des Aachener Reichs]] |

|||

In der Folgezeit baute der aus Lüttich stammende Badearzt [[Franciscus Blondel]] Aachen zu einem der modernsten Badeorte Europas aus. In Aachen kursiert seit dieser Zeit der Satz: ''Was das Feuer zerstört hat, baut das Wasser wieder auf.'' Der Kurbetrieb wurde durch Möglichkeiten zum Müßiggang und zur Zerstreuung (Casino, Ballsäle) erweitert. Aachen wurde zum Modebad und beherbergte regelmäßig die europäische Prominenz. Dazu zählten Herrscher wie Zar [[Peter der Große]] von Russland und der preußische König [[Friedrich II. (Preußen)|Friedrich der Große]] ebenso wie der Komponist [[Georg Friedrich Händel]]. |

|||

Im Jahr 1336 wurden der Reichsstadt Aachen durch Kaiser [[Ludwig IV. (HRR)|Ludwig IV.]] die Stadtrechte erneut bestätigt und auf das Gebiet des [[Aachener Reich]]s ausgeweitet. Dieses umfasste neben dem innerhalb der Barbarossamauer gelegenen Stadtbezirk die außerhalb der Mauer gelegenen sieben Quartiere, die Aachener Heide, den Stadtbusch und den Reichswald. Diese Außenbezirke dienten unter anderem der land- und forstwirtschaftlichen Versorgung der Stadtbevölkerung und bedurften ebenso wie auch die Stadt selbst eines besonderen Schutzes, um sie vor Raub und durch feindliche Truppen zu schützen, weswegen man als Befestigungsanlage Bau des [[Aachener Landgraben]]s beschloss. |

|||

Der [[Devolutionskrieg]] zwischen [[Spanien]] und [[Frankreich]] wurde 1668 mit dem [[Erster Aachener Friede|Ersten Aachener Frieden]] beendet. Darauf folgend fand in Aachen 1748 in ein Friedenskongress statt, der den [[Österreichischer Erbfolgekrieg|Österreichischen Erbfolgekrieg]] mit dem [[Zweiter Aachener Friede|Zweiten Aachener Frieden]] beendete. |

|||

Auf Grund der [[Französische Revolution|Französischen Revolution]] besetzten deren Armeen 1794 Aachen und vereinen es mit Frankreich. Zahlreiche [[Kulturgüter]] wurden dabei nach Paris verschleppt. 1798 wurde Aachen zum [[Verwaltungssitz]] des den [[Niederrhein]] umfassenden [[Département de la Roer]]. Im Jahre 1802 wurde Aachen erstmals [[Bischofssitz]], das nach 23 Jahre aufgelöst und 1930 nach 105 Jahren wieder errichtet wurde und dem [[Erzbistum Köln]] als [[Suffraganbistum]] unterstellt wurde. Nach dem [[Wiener Kongress]] wurde die Stadt 1815 in das [[Königreich Preußen]] eingegliedert und 1816 zunächst in der [[Provinz Großherzogtum Niederrhein]] Sitz einer preußischen Bezirksregierung und eines Landkreises, wobei die Stadt Aachen kreisfrei wurde. Ab dem 27. Juni 1822 gehört die Stadt mit dem gesamten Regierungsbezirk zur [[Rheinprovinz]]. |

|||

1258 wurde erstmals der [[Tuchwalker]] erwähnt. Die [[Geschichte der Tuchindustrie in Aachen|Tuchfabrikation in Aachen]] war jahrhundertelang der wesentliche Wirtschaftsfaktor Aachens. |

|||

Die Einführung der [[Dampfmaschine|Dampfkraft]], vor allem in der Tuchindustrie, die fortschreitende Mechanisierung und die damit verbundene Arbeitslosigkeit sowie Frauen- und Kinderarbeit bei Niedrigstlöhnen hatten zu den Unruhen geführt., die 1830 von bewaffneten Bürgern und Soldaten blutig niedergeschlagen wurden. |

|||

Bedingt durch die reichhaltigen Erzvorkommen in der Umgebung, z. B. Zinkerz ([[Smithsonit|Galmei]]) am Altenberg (heute [[Kelmis]]) und in [[Stolberg (Rheinland)|Stolberg]], wurde Aachen ein europäisches Zentrum der Messingindustrie und der Kupferverarbeitung – insbesondere im 16. Jahrhundert. Mit den [[Aachener Religionsunruhen]] der Reformationszeit und der Vertreibung der Protestanten verließen viele Kupferschläger, die diesem Glauben angehörten, die Stadt und siedelten sich im liberaleren Umland ([[Vaals]] und Stolberg) an. |

|||

Nach dem [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieg]] fiel 1918 das westliche Aachener Hinterland mit dem Kreis [[Eupen]] an Belgien. Aachen blieb elf Jahre lang von belgischen Truppen besetzt. |

|||

[[Datei:Aachen Rathaus 1520.jpg|mini|[[Albrecht Dürer]]: ''Das Rathaus in Aachen'']] |

|||

1933 wurde die Städteverordnetenversammlung aufgelöst. Die leitenden städtischen und staatlichen Beamten wurden durch Mitglieder der [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] ersetzt. Eine [[Heiligtumsfahrt]] mit 800.000 Teilnehmern fand 1937 statt, die als stummer Protest gegen das [[NS-Regime]] gewertet wurde. |

|||

Seit dem 13. Jahrhundert wurde die [[Aachener Heiligtumsfahrt]] durchgeführt, die mit der Zeigung der Aachener Heiligtümer alle sieben Jahre ab 1349 ihren Höhepunkt erreichte. |

|||

[[Bild:Kriegsgefangene.jpg|thumb|Zug deutscher Kriegsgefangener durch die Ruinen der Stadt Aachen im Oktober 1944]] |

|||

Das heutige [[Aachener Rathaus]] wurde 1349 auf Initiative der Aachener Bürgerschaft unter Leitung ihres amtierenden Bürgermeisters [[Gerhard Chorus]] auf den Resten der baufälligen Königshalle der Kaiserpfalz errichtet. Zuvor hatte das [[Grashaus]] diese Funktion innegehabt, wurde aber parallel weiterhin bis ins 18. Jahrhundert hinein für Rats- und Gerichtsversammlungen dazu genutzt. Ein weiteres Rathaus (der Pützer-Bau) wurde im Jahre 1903 am Katschhof errichtet. Es ist im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und in den 1950er Jahren abgerissen worden; heute steht an dieser Stelle ein Verwaltungsgebäude. |

|||

Im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] wurde Aachen stark beschädigt, 65 % des Wohnraums wurden zerstört. Im Juli 1941 erfolgte der erste von fünf Luftangriffen. |

|||

1944 erfolgte eine Zwangsevakuierung von Aachen, das am 21. Oktober 1944 nach sechswöchigem Kampf ''([[Schlacht um Aachen]])'' als erste westdeutsche Stadt von den [[Alliierte]]n eingenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Stadt nur noch 11.139 Einwohner. Die US-Amerikaner setzen als neuen Bürgermeister [[Franz Oppenhoff]] ein, der fast fünf Monate später von einer [[Werwolf (Freischärlerbewegung)|Werwolf]]-Gruppe als [[Kollaborateur]] ermordet wurde. Nach ihm wurde später die Oppenhoffallee benannt. Aachen wurde zunächst von amerikanischen, dann von britischen und später von belgischen Truppen besetzt. |

|||

Beim Kaffeeschmuggel zwischen Belgien und Deutschland starben zwischen 1945 und 1953 40 Menschen an der [[Aachener Kaffeefront]]. |

|||

1946 erlangte Aachen wieder 100.000 Einwohner und wurde dem Land [[Nordrhein-Westfalen]] eingegliedert. |

|||

Politisch in das System der Reichskreise eingebunden wurde Aachen 1500, als es Teil des [[Niederrheinisch-Westfälischer Reichskreis|Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreises]] wurde. |

|||

Erstmalig wurde 1950 der ''[[Karlspreis|Internationale Karlspreis der Stadt Aachen]]'' für besondere Verdienste um Einigung und Frieden in Europa verliehen. |

|||

Im 16. Jahrhundert begann der politische Bedeutungsverlust der Stadt. Mit der Loslösung der Niederlande vom deutschen Reich verlor Aachen seine geographisch zentrale Position und wurde fortan von Frankfurt als Krönungsort abgelöst. Während der [[Reformation]] kam es zu massiven [[Aachener Religionsunruhen|Unruhen]] zwischen [[Römisch-katholische Kirche|Katholiken]] und [[Protestantismus|Protestanten]]. |

|||

Bei der [[Gebietsreform]] durch das [[Aachen-Gesetz]] von 1972 wurde das Stadtgebiet Aachens durch die Eingemeindung von 5 Gemeinden (Brand, Eilendorf, Haaren, Kornelimünster, Laurensberg, Richterich und Walheim) mehr als verdoppelt, die Einwohnerzahl stieg auf 237.108. Der [[Kreis Aachen]] erhielt seine heutige Ausdehnung. Der [[Regierungsbezirk Aachen]] wurde jedoch aufgelöst und dem [[Regierungsbezirk Köln]] angegliedert. Im gleichen Jahr feierte das neue [[Klinikum Aachen]] Richtfest, das im Jahr 1985 vom damaligen Ministerpräsidenten [[Johannes Rau]] offiziell an die [[RWTH Aachen]] übergeben wurde. |

|||

=== Neuzeit === |

|||

Eine neue [[Synagoge]] in Aachen wurde 1995 unter Beteiligung internationaler Ehrengäste eingeweiht. |

|||

[[Datei:Aachen-Kupferstich-Merian.png|mini|Aachen um 1647, Kupferstich von [[Matthäus Merian]]]] |

|||

1601 beschloss Aachen erstmals, seine Einwohner zählen zu lassen. Dies ergab, dass 14.171 Einwohner in Aachen lebten, von denen jedoch nur 2829 das [[Bürger]]recht besaßen. |

|||

=== Ursprung des Stadtnamens === |

|||

Der Name der Stadt Aachen leitet sich vom Altgermanischen „Ahha“ (wird wie „Acha“ ausgesprochen) ab und bedeutet "Wasser". Aachen war bis zur Erbauung des Aachener Doms vor allem wegen seiner Quellen bekannt, welche stark schwefelhaltiges, heißes Wasser an die Oberfläche bringen. Diesen Quellen wird zugeschrieben, dass sie [[Rheuma]] und viele andere Krankheiten heilen sollen. Nicht zuletzt aus diesem Grund etablierte schließlich [[Karl der Große]] den Ort zu einer bedeutenden Stadt. Die mittelalterliche lateinische Ortsbezeichnung „Aquisgranum“ bewahrt die Erinnerung an den römischen Badeort, der auf den keltisch-römischen Heilgott [[Grannus]] hinweist. Als [[Kurstadt]] darf sich Aachen ''Bad Aachen'' nennen. Von stadtpolitischer Seite wird dieser Titel allerdings kaum verwendet, da die Stadt dann in Listen und Verzeichnissen nicht mehr an erster Stelle genannt würde. |

|||

[[Datei:Komphausbadstrasse 1727.jpg|mini|links|Komphausbadstraße mit Rosen-, Cornelius- und Karlsbad (links), 1727]] |

|||

=== Religionen === |

|||

[[Bild:Aachen Church CoA.svg|thumb|Wappen des Bistums Aachen]] |

|||

Das Gebiet der Stadt Aachen gehörte von Anfang an zum [[Bistum Lüttich]] beziehungsweise dessen [[Archidiakonat]] [[Hespengau|Hasbanien]], [[Dekanat]] [[Maastricht]]. Im [[Mittelalter]] war die [[Wurm (Fluss)|Wurm]] die Grenze zum [[Erzbistum Köln]]. Kirchliche Rechte hatte der [[Herzogtum Jülich|Herzog von Jülich]]. Im Jahre 1708 gab es in Aachen 17 [[Kloster|Klöster]]. 1802 wurde Aachen Sitz eines eigenen [[Bistum]]s, das jedoch 1825 wieder aufgehoben wurde. Danach gehörte das Gebiet zum [[Erzbistum Köln]], bevor 1930 das Bistum Aachen erneut als [[Suffraganbistum]] Kölns errichtet wurde. Heute gehören die [[Pfarrgemeinde]]n der Stadt zur „Region Aachen-Stadt“. [[Kathedrale]] des Bistums Aachen und Hauptkirche der Stadt ist der Aachener Dom. |

|||

Am 2. Mai 1656 brach in der Backstube des Bäckers Peter Maw an der Jakobskirche ein [[Stadtbrand von Aachen|Feuer]] aus, das fast das gesamte gotische Aachen zerstörte. Sieben Menschen starben und 4664 Häuser wurden zerstört. |

|||

Die [[Reformation]] begann in Aachen um 1530. In den Folgejahren ließen sich vor allem [[Protestanten|protestantische]] ([[Calvinismus|calvinistische]]) [[Tuchmacher]]familien in der Stadt nieder. 1544 wurde die erste Gemeinde gebildet. Jedoch wurden den evangelischen Bewohnern auf Befehl des Kaisers ab 1550 alle öffentlichen Ämter versperrt. Der Rat der Stadt war jedoch gespalten. 1559 verließen die evangelischen Mitglieder den Rat. Danach wanderten viele Protestanten ab. 1576 konnte dank Unterstützung der [[Zunft|Zünfte]] der Rat wieder mehrheitlich mit Protestanten besetzt werden. In der Folgezeit gab es zunächst eine [[Lutheraner|lutherische]] und drei [[Reformierte Kirche|reformierte]] Gemeinden. Die Freiheiten dauerten jedoch nicht lange an, da 1598 die [[Reichsacht]] über die Stadt verhängt wurde, infolgedessen der evangelische Rat zurücktrat. Alle Predigthäuser und Schulen wurden geschlossen. Viele Protestanten wurden ausgewiesen. Nach einem Aufstand der Protestanten konnte 1611/1612 vorübergehend wieder ein protestantischer Rat gebildet werden, doch 1614 wurde erneut die Reichsacht verhängt und die Protestanten ausgewiesen, teilweise sogar hingerichtet. Danach war die Zahl der Protestanten sehr gering, jedoch gab es stets evangelische Bewohner, die immer wieder versuchten, Einfluss in der Stadt zu gewinnen. Da sie jedoch keine eigenen Gemeinden bilden konnten, schlossen sich die [[Martin Luther|lutherischen]] und reformierten Bewohner den Gemeinden in [[Vaals]] an. |

|||

In der Folgezeit baute der aus Lüttich stammende Badearzt [[François Blondel (Mediziner)|François Blondel]] Aachen zu einem der modernsten Badeorte Europas aus. Seit dieser Zeit kursiert in Aachen der Satz: „Was das Feuer zerstört hat, baut das Wasser wieder auf.“ Der Kurbetrieb wurde um Möglichkeiten zum Müßiggang und zur Zerstreuung (Casino, Ballsäle) erweitert. Das Bad erlangte einen gewissen Ruf und wurde von Herrschern wie Zar [[Peter der Große|Peter I.]] von [[Russisches Kaiserreich|Russland]] oder dem preußischen König [[Friedrich II. (Preußen)|Friedrich der Große]] aufgesucht, aber auch Männer wie der Komponist [[Georg Friedrich Händel]] besuchten die Einrichtung. |

|||

Dort wurde 1736 eine [[protestantische Kirche]] errichtet. Nach Einmarsch der Franzosen gewannen die Protestanten allmählich ihre [[Gleichheitsrechte]] zu den Katholiken. 1802 erhielten sie die ehemalige [[Annakirche (Aachen)|Klosterkirche St. Anna]] für ihre [[Gottesdienst]]e. Die inzwischen gegründete lutherische und reformierte Gemeinde [[Fusion (Wirtschaft)|fusionierte]] 1837 zur Vereinigten Evangelischen Gemeinde. Nachdem Aachen bereits 1815 preußisch geworden war und 1817 die Evangelische Kirche in Preußen als unierte Kirche gebildet worden war, gehörte die Gemeinde in Aachen zu dieser Kirche beziehungsweise zur [[Rheinische Provinzialkirche|rheinischen Provinzialkirche]]. 1838 wurde Aachen Sitz eines [[Superintendent]]en, aus dem später der heutige Kirchenkreis Aachen innerhalb der [[Evangelische Kirche im Rheinland|Evangelischen Kirche im Rheinland]] hervorging. Die Evangelische Kirchen''gemeinde'' Aachen gliedert sich in vier Gemeindebereiche (Mitte, Nord, West und Süd) mit jeweils mehreren Pfarrbezirken. Zum Gebiet der Stadt Aachen gehören jedoch noch drei weitere Gemeinden im Südosten: Eilendorf bildet eine eigene Gemeinde, Brand gehört zur Kirchengemeinde Stolberg, die Orte im Bezirk [[Kornelimünster/Walheim]] gehören zur Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall. Der Evangelische Kirchen''kreis'' Aachen umfasst jedoch außer den Gemeinden in Stadt und Kreis Aachen auch [[Eifel]]gemeinden im [[Kreis Euskirchen]]. |

|||

Der [[Devolutionskrieg]] zwischen Spanien und Frankreich wurde 1668 mit dem [[Frieden von Aachen (1668)|Ersten Aachener Frieden]] beendet. 1748 fand in Aachen ein Friedenskongress statt, der den [[Österreichischer Erbfolgekrieg|Österreichischen Erbfolgekrieg]] mit dem [[Frieden von Aachen (1748)|Zweiten Aachener Frieden]] beendete. In der Folge der [[Französische Revolution|Französischen Revolution]] besetzten Armeen 1794 Aachen und vereinten es mit Frankreich. Zahlreiche [[Kulturgut|Kulturgüter]] wurden dabei nach Paris verschleppt. 1798 wurde Aachen zum Verwaltungssitz des den [[Niederrhein (Region)|Niederrhein]] umfassenden [[Département de la Roer]]. Als Verwaltungsgebäude diente der [[Londoner Hof (Aachen)|Londoner Hof]] in der Aachener Kleinkölnstraße 18. |

|||

Neben den beiden großen Kirchen gibt es in Aachen [[Freikirche]]n und sonstige christliche Vereinigungen beziehungsweise Gemeinden, darunter eine [[Altkatholische Kirche|Alt-Katholische Gemeinde]], die [[Apostolische Gemeinschaft]], Freie Christliche Gemeinden, [[Orthodoxe Kirche|Orthodoxe Gemeinden]] (insbesondere eine große Griechisch-Orthodoxe Gemeinde) und eine Katholische Koreanische Gemeinde. Ferner sind die [[Die Christengemeinschaft|Christengemeinschaft]], die [[Zeugen Jehovas]], die [[Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage]] und die [[Neuapostolische Kirche]] in Aachen vertreten. |

|||

1802 bis 1825 war [[Bistum Aachen#Geschichte|Aachen Bischofssitz]]. Erst 1930 wurde er durch das [[Preußenkonkordat]] wiedererrichtet und dem [[Erzbistum Köln]] als [[Suffraganbistum]] unterstellt. |

|||

Es existieren neben christlichen Einrichtungen [[Islam|islamische]] und [[Judentum|jüdische]] Einrichtungen: mehrere [[Moschee]]n und die [[Synagoge]]. |

|||

=== 19. Jahrhundert bis Gegenwart === |

|||

Aachen ist Sitz der katholischen Hilfswerke [[missio]], [[Misereor]] und [[Sternsinger|Die Sternsinger]]. |

|||

[[Datei:Rathaus.jpeg|mini|Empfang [[Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Wilhelms II.]] am Aachener Rathaus am 19. Juni 1902]] |

|||

[[Datei:504th parachute infantry regiment WWII germany.jpg|mini|Soldaten des 504th Parachute Infantry Regiment in Aachen 1945]] |

|||

[[Datei:Bundesarchiv B 145 Bild-F004454-0003, Karlspreis Aachen, Verleihung an Paul-Henri Spaak.jpg|mini|Verleihung des Karlspreises 1957 an [[Paul-Henri Spaak]]]] |

|||