„Frankfurt am Main“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

FFM goes exzellent, danke an die Autoren |

K Website korrigiert |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Dieser Artikel|behandelt die Stadt Frankfurt am Main. Zum gleichnamigen Schiff siehe [[Frankfurt am Main (A 1412)]].}} |

|||

{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#e3e3e3;" |

|||

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

|||

! Wappen |

|||

|Art = Stadt |

|||

! Karte |

|||

|Wappen = Wappen Frankfurt am Main.svg |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" |

|||

|Breitengrad = 50/6/38/N |

|||

| [[Bild:Wappen-frankfurt.png|140px|Wappen von Frankfurt]] |

|||

|Längengrad = 8/40/56/E |

|||

| [[Bild:Karte_frankfurt_am_main_in_deutschland.png|140px|Deutschlandkarte, Position von Frankfurt/Main hervorgehoben]] |

|||

|Lageplan = Hesse F.svg |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" |

|||

|Bundesland = Hessen |

|||

| colspan="2" | '''Wahlspruch:''' ''Starck im Recht!'' <!-- sic! --> |

|||

|Regierungsbezirk = Darmstadt |

|||

|- |

|||

|Höhe = 112 |

|||

! colspan="2" | Basisdaten |

|||

|PLZ = 60306–60599, 65929–65936 |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Vorwahl = 069, [[Harheim|06101]], [[Bergen-Enkheim|06109]] |

|||

| [[Bundesland (Deutschland)|Bundesland]]: || [[Hessen]] |

|||

|Gemeindeschlüssel = 06412000 |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|NUTS = DE712 |

|||

| [[Regierungsbezirk]]: || [[Regierungsbezirk Darmstadt|Darmstadt]] |

|||

|LOCODE = DE FRA |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Gliederung = [[Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main|16 Ortsbezirke]],<br />[[Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main|46 Stadtteile]],<br />[[Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main|124 Stadtbezirke]] |

|||

| [[Landkreis|Kreis]]: || [[Stadtkreis|kreisfreie Stadt]] |

|||

|Adresse = [[Römerberg (Frankfurt am Main)|Römerberg]] 23<br />60311 Frankfurt am Main |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Website = [https://frankfurt.de/ frankfurt.de] |

|||

| [[Fläche]]: || [[Größenordnung (Fläche)|248]] [[Quadratkilometer|km²]] |

|||

|Bürgermeister = [[Mike Josef]] ([[SPD]]) |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister |

|||

| [[Einwohner]]: || 644.321 ''<small>(31.03.2004)</small>'' |

|||

}} |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

[[Datei:Frankfurt am Main logo.svg|mini|Offizielles Logo der Stadt Frankfurt am Main]] |

|||

| [[Bevölkerungsdichte]]: || 2.594 Einwohner/km² |

|||

[[Datei:Frankfurt Am Main-Roemerberg 19-27 von Suedosten-20110307.jpg|mini|Der [[Römer (Frankfurt am Main)|Römer]] ist Frankfurts Rathaus und ein Wahrzeichen der Stadt]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

[[Datei:Frankfurt Skyline 2022.jpg|mini|[[Liste der Hochhäuser in Frankfurt am Main|Frankfurter Wolkenkratzer]] (Blick von der Alten Brücke, Oktober 2022)]] |

|||

| [[Höhe]]: || 112 m ü. [[Normalnull|NN]] |

|||

[[Datei:Wolkenkratzer vom Main Tower aus betrachtet.jpg|mini|Blick vom [[Main Tower]] auf die Wolkenkratzer (Juli 2021)]] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

[[Datei:Frankfurt-Hoechst Burggraben 2a Pano.jpg|mini|[[Höchster Altstadt|Stadtteil Höchst]] mit seinen 400 Fachwerkhäusern]] |

|||

| [[Postleitzahl]]en: |

|||

| 60311 - 60598 (''alt:'' 6000)<br /> 65929 - 65936 (''alt:'' 6230) |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Telefonvorwahl|Vorwahlen]]: || 069, 06109, 06101 |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Geografische Lage]]: || 50° 07' n. B.<br />08° 41' ö. L. |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Kfz-Kennzeichen]]: || <tt>F</tt> |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Gemeindeschlüssel]]: || 06 4 12 000 |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[NUTS]]-Region: || Frankfurt am Main<br />(DE712) |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Stadtgliederung: |

|||

| 16 [[Ortsbezirk (Frankfurt)|Ortsbezirk]]e, <br />[[Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main|46 Stadtteile]],<br />[[Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main|118]] [[Stadtbezirk (Frankfurt)|Stadtbezirk]]e |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Offizielle Website: || [http://www.frankfurt.de/ www.frankfurt.de] |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| E-Mail-Adresse: || <small>[mailto:onlinebuero@frankfurt.de onlinebuero@frankfurt.de]</small> |

|||

|- |

|||

! colspan="2" | Politik |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Oberbürgermeister]]in: || [[Petra Roth]] ([[CDU]]) |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Regierende [[Politische Partei|Parteien]]: |

|||

| [[CDU]], [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]], [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]], [[Freie Demokratische Partei|FDP]] |

|||

|} |

|||

'''Frankfurt am Main''' ist mit 644.321 Einwohnern (Stand: [[31. März]] [[2004]]) die größte Stadt [[Hessen]]s und nach [[Berlin]], [[Hamburg]], [[München]] und [[Köln]] die fünftgrößte Stadt der [[Bundesrepublik Deutschland]]. |

|||

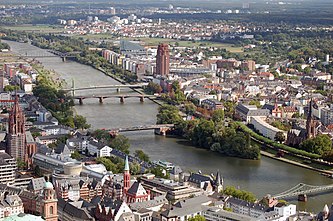

'''Frankfurt am Main''' ({{Audio|De-Frankfurt a. M..ogg|anhören}}) ist mit {{EWZ|DE-HE|06412000}} [[Einwohnerentwicklung von Frankfurt am Main|Einwohnern]] ({{EWD|DE-HE}}) die [[Liste der größten Städte in Hessen|bevölkerungsreichste Stadt]] des Landes [[Hessen]] und die [[Liste der Großstädte in Deutschland|fünftgrößte]] [[Deutschland]]s. Sie ist [[Kreisfreie Stadt|kreisfrei]] und bildet das Zentrum des [[Stadtregion Frankfurt|Ballungsraums Frankfurt]] mit mehr als 2,3 Millionen<ref>{{Internetquelle |url=http://service.region-frankfurt.de/ia/regionalverband/bevoelkerung/atlas.html |titel=Bevölkerung Regionalverband |werk=Region Frankfurt Rhein-Main |hrsg=[[Regionalverband FrankfurtRheinMain]] |datum=2018-12-31 |abruf=2020-02-19}}</ref> Einwohnern. In der [[Rhein-Main-Gebiet|Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main]] (Rhein-Main-Gebiet) leben etwa 5,8 Millionen Menschen.<ref>{{Internetquelle |url=http://service.region-frankfurt.de/ia/metropolregion/bevoelkerung/atlas.html |titel=Bevölkerung Metropolregion |hrsg=[[Regionalverband FrankfurtRheinMain]] |datum=2018-12-31 |abruf=2020-02-19}}</ref> Frankfurt gehört zu den [[Migrationshintergrund#Migrationshintergrund in deutschen Großstädten|Großstädten Deutschlands mit einer ausgesprochen multikulturellen Gesellschaft]]. |

|||

[[Bild:Frankfurt_Skyline.jpg|left|thumb|200px|Die Frankfurter Skyline]] |

|||

Seit dem [[Mittelalter]] gehört Frankfurt am Main zu den bedeutenden [[Liste der größten deutschen Städte|städtischen Zentren Deutschlands]]. Im Jahr 794 erstmals urkundlich erwähnt, war es seit 1372 [[Freie und Reichsstädte|Reichsstadt]]. Bis zum Ende des [[Heiliges Römisches Reich|Heiligen Römischen Reiches]] 1806 wurden [[Liste der Wahlen der römisch-deutschen Könige|die meisten]] [[Römisch-deutscher König|römisch-deutschen Könige]] in Frankfurt am Main gewählt und seit 1562 auch zum [[Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser|Kaiser gekrönt]].<ref>Ernst Laubach: ''Ferdinand I. als Kaiser. Politik und Herrscherauffassung des Nachfolgers Karls V.'' Aschendorff, Münster 2001, ISBN 3-402-05165-6, S. 603.</ref> Von 1815 an war die [[Freie Stadt Frankfurt]] ein [[Souveränität|souveräner]] Mitgliedsstaat des [[Deutscher Bund|Deutschen Bundes]] und zugleich dessen politisches Zentrum. Sie war Sitz der [[Bundestag (Deutscher Bund)|Bundesversammlung]] sowie [[Deutsche Revolution 1848/1849|1848/49]] der [[Frankfurter Nationalversammlung|Nationalversammlung]] und der [[Provisorische Zentralgewalt|Provisorischen Zentralgewalt]]. Nach dem [[Deutscher Krieg|Deutschen Krieg 1866]] [[Preußische Annexionen 1866|annektierte Preußen die Freie Stadt Frankfurt]]. Durch die rasche [[Hochindustrialisierung in Deutschland|Industrialisierung]] setzte ein Bevölkerungsschub ein. Seit 1875 zählte die Stadt über 100.000 Einwohner, seit 1928 mehr als 500.000. Als Zeichen der Verpflichtung zur [[Europäische Integration|europäischen Einigung]] nennt sich Frankfurt seit 1998 ''[[Europastadt]]''.<ref>Rede von Oberbürgermeisterin Roth in der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 1997.</ref> |

|||

Die städtische Bebauung reicht weit über die sehr eng gezogenen Stadtgrenzen hinaus. Die engere [[Stadtregion Frankfurt|Stadtregion]] hat etwa 1,8 Millionen Einwohner, die Gesamtregion [[Metropolregion Frankfurt Rhein-Main|Frankfurt Rhein-Main]] ist mit über 5 Millionen Einwohnern nach [[Rhein-Ruhr]] die zweitgrößte deutsche [[Metropolregion]]. |

|||

Frankfurt am Main ist ein internationaler [[Finanzplatz Frankfurt am Main|Finanzplatz]], bedeutendes Industrie-, Dienstleistungs- und Messezentrum und zählt zu den ökonomischen [[Weltstadt|Weltstädten]].<ref name="GaWC 2010">{{Internetquelle |url=https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2020t.html |titel=The World According to GaWC 2020 |abruf=2021-07-14}}</ref> Frankfurt am Main ist Sitz der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]], der [[Deutsche Bundesbank|Deutschen Bundesbank]], der [[Frankfurter Wertpapierbörse]], zahlreicher Finanzinstitute (darunter [[Deutsche Bank]], [[Commerzbank]], [[DZ Bank]], [[KfW]]), der Aufsichtsbehörden [[Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht|BaFin]] und [[Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung|EIOPA]] und der [[Messe Frankfurt]]. Die [[Frankfurter Buchmesse]] und die [[Musikmesse Frankfurt|Musikmesse]] gelten als [[Weltleitmesse]]n ihrer Sparten, die [[Internationale Automobil-Ausstellung]] fand hier bis 2019 statt. Die Stadt ist zudem Sitz vieler nationaler Sportverbände, darunter der [[Deutscher Olympischer Sportbund|Deutsche Olympische Sportbund]] und der [[Deutscher Fußball-Bund|Deutsche Fußball-Bund]]. |

|||

Frankfurt ist Hauptsitz der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]] und der wichtigste Finanzplatz Deutschlands. Als [[Messe]]stadt hat Frankfurt weltweite Bedeutung. Zudem ist es einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte [[Europa]]s. Seit dem [[Mittelalter]] gehört die Stadt ohne Unterbrechung zu den wichtigsten urbanen Zentren in Deutschland. Seit [[1875]] ist Frankfurt [[Großstadt]] mit mehr als 100.000 Einwohnern. |

|||

Dank seiner zentralen Lage ist Frankfurt am Main ein [[Knotenpunkt (Verkehr)|Knotenpunkt]] im deutschen und europäischen Verkehrsnetz mit dem [[Flughafen Frankfurt Main]], dem [[Frankfurt (Main) Hauptbahnhof|Hauptbahnhof]] und dem [[Frankfurter Kreuz]]. Der [[Internet-Knoten|Internetknoten]] [[DE-CIX]] ist ein bedeutender Austauschpunkt für den [[Datenverkehr]] im [[Internet]]. |

|||

{| id="toc" style="margin: 0;background:#ffffff;" align="center" |

|||

|----- |

|||

Eine Besonderheit für eine deutsche Stadt ist die stetig wachsende [[Liste der Hochhäuser in Frankfurt am Main|Hochhaus-Skyline Frankfurts]]. Einige markante [[Wolkenkratzer]] gehören zu den [[Liste der höchsten Bauwerke in Europa#Wolkenkratzer|höchsten Europas]]. Deshalb wird Frankfurt am Main mitunter ironisch als ''[[Mainhattan]]'' bezeichnet. Historische Wahrzeichen der Stadt sind die [[Alte Oper]] und das teils [[Rekonstruktion (Architektur)|rekonstruierte]] Ensemble der [[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]] mit [[Römerberg (Frankfurt am Main)|Römerberg]] samt Rathaus [[Römer (Frankfurt am Main)|Römer]], [[Neue Frankfurter Altstadt|Dom-Römer-Areal]] und [[Kaiserdom St. Bartholomäus|Kaiserdom]]. Weitere Wahrzeichen außerhalb der Innenstadt sind u. a. die [[Höchster Altstadt]], [[Gründerzeitviertel#Frankfurt am Main|Gründerzeitviertel]] und die Wohngebiete des [[Neues Frankfurt|Neuen Frankfurt]]. |

|||

Mehr als 40 Prozent des Stadtgebiets sind Parks und Landschaftsschutzgebiete, darunter der [[Frankfurter Grüngürtel]] mit dem seit 1372 im Besitz der Stadt befindlichen [[Frankfurter Stadtwald]]. |

|||

Das [[Kultur in Frankfurt am Main|kulturelle Leben der Stadt]] ist traditionell von [[Kultur in Frankfurt am Main#Liberaler Bürgersinn statt höfischer Pracht|bürgerlichen Stiftungen]], [[Mäzen]]atentum und liberalen Privatinitiativen geprägt. Daraus entstanden die [[Städtische Bühnen Frankfurt|Städtischen Bühnen]] mit den beiden Sparten [[Oper Frankfurt]] und [[Schauspiel Frankfurt]], das Frankfurter [[Museumsufer]], das [[Senckenberg Naturmuseum]], die [[Schirn Kunsthalle Frankfurt|Schirn Kunsthalle]] und das [[Museum für Moderne Kunst]], das [[Historisches Museum Frankfurt|Historische Museum]] und [[Goethe-Haus|Goethes Geburtshaus]] in der [[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]], die Alte Oper, das [[The English Theatre Frankfurt|English Theatre]], der [[Zoo Frankfurt|Zoo]] und der [[Palmengarten Frankfurt|Palmengarten]]. Die 1914 durch eine Bürgerstiftung als Königliche Universität gegründete [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main|Goethe-Universität]] brachte mehrere [[Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis|Leibniz-]] und [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main#Nobelpreisträger|Nobelpreisträger]] hervor. Darüber hinaus gibt es in der Stadt sieben weitere [[Hochschulen in Hessen|Hochschulen]] mit zusammen über 60.000 Studenten.<div style="clear:left;"></div> |

|||

== Name == |

|||

''Franconofurd''<ref>{{MGH|DD|4|236|238}}</ref> oder auch ''Francorum vadus''<ref>{{MGH|SS|30,2|736}}</ref> lautet der [[Ortsname|Name der Siedlung]] auf dem Domhügel in den ersten urkundlichen Erwähnungen 794 in [[Altfränkische Sprache|altfränkischer]] und [[latein]]ischer Sprache. Beides bedeutet ''[[Furt]] der Franken'' und bezieht sich auf eine Felsbarriere im Untergrund des [[Main]]s, die es ermöglichte, an dieser wahrscheinlich etwas oberhalb der heutigen [[Alte Brücke (Frankfurt am Main)|Alten Brücke]] gelegenen Stelle den Fluss – der damals viel breiter war als heute – bei normalem Wasserstand gefahrlos zu überqueren. Die Furt hatte in der [[Geschichte der Römer in Germanien|Römerzeit]] wohl noch keine strategische Bedeutung gehabt, da die von [[Mogontiacum]] aus zum [[Obergermanisch-Raetischer Limes|Limes]] und in das [[Germania magna|Innere Germaniens]] führenden [[Römerstraße]]n wie die [[Elisabethenstraße]] den Domhügel und die sumpfige Mainniederung umgingen. |

|||

Nach dem Abzug der Römer um das Jahr 260 war der Domhügel von den [[Alamannen]] übernommen worden. Etwa um 530 lösten die [[Franken (Volk)|Franken]] die Alamannen in der Herrschaft über das Untermaingebiet ab. Wahrscheinlich nutzten die neuen Herrscher die Furt nun als wichtigen Verkehrsweg, den ihre Handelspartner deshalb mit dem Namen ''Frankenfurt'' belegten.<ref>Elsbet Orth, ''Frankfurt am Main im Früh- und Hochmittelalter.'' In: {{BibISBN|3-7995-4158-6|Seiten=11}}</ref> |

|||

[[Datei:Die Frankenfurt.jpg|mini|''Die Entdeckung der Frankenfurt durch Karl den Großen'', Aquarell von Leopold Bode (1888; [[Historisches Museum Frankfurt]])]] |

|||

1014–1017 schrieb der Chronist [[Thietmar von Merseburg]] eine bekannte [[Legende]] von der Gründung der Stadt durch [[Karl der Große|Karl den Großen]] nieder.<ref>{{MGH|SSrerGermNS|9|490}}</ref> Er bringt sie in Verbindung mit den [[Sachsenkriege (Karl der Große)|Sachsenkriegen]]: |

|||

{{Zitat |

|||

|Text=Die Herkunft dieses Ortsnamens soll dir nicht länger unklar bleiben, lieber Leser. Deshalb will ich dir jetzt erzählen, was ich von glaubwürdigen Männern darüber gehört habe. Unter der Regierung Kaiser Karls des Großen, des Sohnes König Pippins, kam es zwischen den Seinen und unseren Vorfahren (den Sachsen) zum Kriege. In diesem Kampfe wurden die Franken von den Unsrigen besiegt. Als sie nun, unkundig einer Furt, über den Main zurück mussten, ging vor ihnen eine Hirschkuh hinüber und zeigte ihnen so durch Gottes Erbarmen gleichsam den Weg. Ihr folgten sie und erreichten frohen Mutes das rettende Ufer. Danach heißt der Ort Frankfurt. Als sich der Kaiser auf diesem Feldzuge schon von den Feinden überwunden sah, wich er als erster zurück und erklärte: ‚Es ist mir lieber, dass die Leute mich schmähen und sagen, ich sei von hier geflohen, als ich sei hier gefallen. Denn so lange ich lebe, darf ich hoffen, die mir angetane schwere Schmach zu rächen.‘ |

|||

|Autor=Thietmar von Merseburg |

|||

|Quelle=Chronicon VII, 75}} |

|||

Tatsächlich führte Karl der Große niemals in der Maingegend Krieg gegen die Sachsen. Die Geschichte der Entstehung des Namens von [[Frankfurt-Sachsenhausen|Sachsenhausen]], als vermeintlicher Ort der Ansiedlung gefangener Sachsen durch den siegreichen Kaiser, ist eine [[Legende]]. Sie geht wahrscheinlich auf eine sagenhafte Vermischung mit der geschichtlichen Tatsache zurück, dass er kurz nach seiner Abreise 794 gegen aufständische Sachsen in Norddeutschland ins Feld zog. |

|||

Ein anderer [[Gründungsmythos]] Frankfurts war bis ins 18. Jahrhundert populär, beispielsweise noch in [[Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste|Zedlers Universal-Lexicon]]. Heute ist er nur noch wenig bekannt: [[Helenos (Sohn des Priamos)|Helenos]], ein Sohn des [[Priamos]], soll sich nach seiner Flucht aus dem zerstörten [[Troja]] am Main niedergelassen und eine Stadt namens ''Helenopolis'' gegründet haben. Frankfurt hätte demnach den gleichen mythischen Ursprung wie [[Rom]], dessen legendäre Gründer, [[Romulus und Remus]], Nachfahren geflohener Trojaner waren. Um das Jahr 130 nach Christus soll schließlich ein gewisser ''Francus'', ein Herzog der ''Hogier'', die alte Stadt Helenopolis wiederhergestellt und nach seinem Namen ''Franckenfurt'' genannt haben.<ref>Barbara Dölemeyer: ''Helenopolis – Frankfurt am Main in Mythos und Chronik (16.–18. Jahrhundert).'' In: Bernhard Kirchgässner, Hans-Peter Becht (Hrsg.): ''Städtische Mythen.'' Band 28 der Reihe ''Stadt in der Geschichte'' der Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Jan-Thorbecke-Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-6428-4, S. 75–90. ([http://www.stadtgeschichtsforschung.de/Downloads/Tagungsberichte/Bericht%20ueber%20die%2038.pdf Tagungsbericht], PDF).</ref> Andere Autoren führten den Namen Helenopolis auf Kaiserin [[Helena (Mutter Konstantins des Großen)|Helena]], die Mutter [[Konstantin der Große|Konstantins des Großen]], zurück. Die älteste bekannte Erwähnung des Helenopolis-Mythos ist von dem [[Humanismus|Humanisten]] [[Johannes Trithemius]] aus dem 15. Jahrhundert überliefert, andere Humanisten folgten wesentlich später. Helenopolis wurde bis ins 18. Jahrhundert häufig als Synonym für Frankfurt verwendet, beispielsweise als Druckort in Büchern, in der Numismatik und als Matrikelangabe von Studenten. |

|||

Die ursprüngliche Namensform ''Franconofurd'' entwickelte sich im Mittelalter zu ''Frankenfort'' oder ''Frankinfort'', in der Neuzeit zu ''Franckfort'' und ''Franckfurth'' weiter.{{LAGIS|ref=lagis|titel= „Frankfurt am Main, Stadt Frankfurt am Main“|ID= 11714 |datum=2014-04-09 |abruf=2014-07-10}} Spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich die Schreibweise ''Frankfurt'' gefestigt. Der Namenszusatz ''am Main'' findet sich bereits in den ältesten Urkunden, seit dem 14. Jahrhundert regelmäßig.<ref>In den Mitte des 15. Jahrhunderts entstandenen deutschen Abschriften der [[Goldene Bulle Karls IV.|Goldenen Bulle]] beispielsweise zu ''Frankinfurd uf den Meyn''. Näheres zur Namensgebung in ''Der Name Frankfurt.'' In: [[Wolfgang Klötzer]]: ''Keine liebere Stadt als Frankfurt. Studien zur Frankfurter Geschichte 45.'' Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main, ISBN 3-7829-0509-1, S. 10–15.</ref> Umgangssprachlich wird der amtliche Name meist zu ''Frankfurt'' verkürzt, solange keine Verwechslungsgefahr, insbesondere mit [[Frankfurt (Oder)]], besteht. Die inoffiziellen Namensformen ''Frankfurt/Main'' oder ''Frankfurt a. M.'' finden sich häufig, im Eisenbahnverkehr ist ''Frankfurt (Main)'' üblich. Weithin sind die Abkürzungen ''Ffm'' oder ''FFM'' in Gebrauch, daneben der [[IATA-Flughafencode]] ''FRA'' oder das [[Kraftfahrzeugkennzeichen]] ''F''. |

|||

== Geographie == |

|||

=== Geographische Lage === |

|||

[[Datei:Mk Frankfurt Nachbargemeinden.png|mini|Frankfurt und Nachbargemeinden]] |

|||

[[Datei:Blick auf Frankfurt vom Dettweiler Tempel.jpg|mini|Blick auf Frankfurt und Teile seiner [[Stadtregion Frankfurt|Agglomeration]] im [[Vordertaunus]]]] |

|||

Die Stadt liegt am nördlichen Rand der [[Oberrheinische Tiefebene|Oberrheinischen Tiefebene]] auf beiden Seiten des [[Main|Untermains]] südöstlich des [[Taunus]]. Sie bildet mit ihrem Ballungsraum das Zentrum des [[Rhein-Main-Gebiet]]s. Etwa ein Drittel des Stadtgebiets ist als Landschaftsschutzgebiet [[Frankfurter Grüngürtel]] ausgewiesen. Dazu gehört der [[Frankfurter Stadtwald]], einer der größten [[Stadtwald|Stadtwälder]] Deutschlands. Das Stadtgebiet erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 23,4 Kilometer, in Nord-Süd-Richtung über 23,3 Kilometer. |

|||

Ihren höchsten natürlichen Punkt hat die Stadt an der [[Berger Warte]] auf dem [[Berger Rücken]] im Stadtteil [[Frankfurt-Seckbach|Seckbach]] mit 212,6 Metern über [[Normalnull]]. Ihr tiefster Punkt liegt am Mainufer in [[Frankfurt-Sindlingen|Sindlingen]] bei 88 Metern über Normalnull. |

|||

Der Flächenschwerpunkt sowie der geographische Mittelpunkt des heutigen Stadtgebietes liegen im Stadtteil Bockenheim in der Nähe des [[Bahnhof Frankfurt (Main) West|Westbahnhofes]], also außerhalb des historischen Stadtkerns.<ref>{{Internetquelle |url=https://frankfurt.de/themen/planen-bauen-und-wohnen/planen/geoinformationen/frankfurts-mittelpunkt |titel=Frankfurts Mittelpunkt |titelerg=auf frankfurt.de |hrsg=Stadtvermessungsamt |abruf=2016-01-29}}</ref> Dies geht auf die Eingemeindungen Richtung Westen zurück, entsprechend liegt das nicht eingemeindete Offenbach zur Stadtmitte näher als viele Stadtteile Frankfurts. |

|||

=== Nachbargemeinden und Kreise === |

|||

Frankfurt grenzt im Westen an den [[Main-Taunus-Kreis]] (Stadt [[Hattersheim am Main]], Gemeinde [[Kriftel]], Städte [[Hofheim am Taunus]] und [[Kelkheim (Taunus)]], Gemeinden [[Liederbach am Taunus]] und [[Sulzbach (Taunus)]], Städte [[Schwalbach am Taunus]] und [[Eschborn]]), im Nordwesten an den [[Hochtaunuskreis]] (Städte [[Steinbach (Taunus)]], [[Oberursel (Taunus)]] und [[Bad Homburg vor der Höhe]]), im Norden an den [[Wetteraukreis]] (Städte [[Karben]] und [[Bad Vilbel]]), im Nordosten an den [[Main-Kinzig-Kreis]] (Gemeinde [[Niederdorfelden]] und Stadt [[Maintal]]), im Südosten an die Stadt [[Offenbach am Main]], im Süden an den [[Landkreis Offenbach]] (Stadt [[Neu-Isenburg]]) und im Südwesten an den [[Kreis Groß-Gerau]] (Städte [[Mörfelden-Walldorf]], [[Rüsselsheim am Main]], [[Raunheim]] und [[Kelsterbach]]). |

|||

=== Geologie === |

|||

Das Frankfurter Stadtgebiet gehört größtenteils zur westlichen [[Untermainebene]], im Osten zur [[Hanau-Seligenstädter Senke]], im äußersten Norden bereits zur [[Wetterau]].<ref>[http://atlas.umwelt.hessen.de/servlet/Frame/atlas/geologie/geo/struktur_txt.htm Umweltatlas Hessen – Geologische Strukturräume von Hessen]</ref> Geologisch sind im Stadtgebiet die seit dem jüngeren [[Pliozän]] und im [[Pleistozän]] entstandenen vier [[Flussterrasse]]n von Main und [[Nidda (Fluss)|Nidda]] erkennbar. Die höchste Terrasse setzt sich aus [[Taunus]]gesteinen zusammen und ist im Stadtgebiet nur im Bereich des [[Berger Rücken]]s anzutreffen. Auf der oberen Terrasse von 170 bis 120 Meter liegen die nördlichen und nordöstlichen Stadtteile, die nach Nordwesten zur Nidda und nach Süden am [[Bornheimer Hang (Böschung)|Bornheimer Hang]] und am Röderberg steil abfallen, sowie der Süden von Sachsenhausen mit dem Mühlberg und dem Sachsenhäuser Berg. Die mittlere Terrasse liegt in einer Höhenlage zwischen 100 und 115 Metern. Sie ist im Stadtgebiet zum Beispiel in der [[Kelsterbacher Terrasse]] und im Steilufer der Altstadt von Höchst zu erkennen. Die unterste Terrasse zwischen 95 und 90 Metern entstand im [[Holozän]]. Sie begleitet den Main zu beiden Seiten. Auf ihr liegen der Domhügel, die historische Keimzelle der Stadt, und der Karmeliterhügel. An einigen Stellen im Stadtgebiet, beispielsweise in Bockenheim ([[Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/B|Basaltstraße]]) und im Stadtwald am ''Schwarzsteinkautweg''<ref>{{Internetquelle |url=https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/geologie/geologie/poster/geo-frankfurt/geo-ffm_radtke_klein_.pdf |titel=Geologische Stadtkarte Frankfurt a. M. und Umgebung |werk=www.hlnug.de |hrsg=Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie |datum=2009 |format=PDF |abruf=2018-07-16}}</ref> finden sich im Untergrund Schichten von [[Vogelsberg]]-[[Basalt]] aus dem [[Miozän]], deren Mächtigkeit bis zu 14 Meter erreicht. |

|||

=== Klima === |

|||

Die ältesten Temperaturmessungen stammen aus dem Dezember 1695 und sind in der Chronik des [[Achilles Augustus von Lersner]] überliefert. Seit 1826 existieren kontinuierliche Messreihen,<ref>{{Internetquelle |url=http://www.stadtgeschichte-ffm.de/aktuelles/newsletter_archiv/newsletter_05/newsletter_05_6.html |titel=Wie wird’s Wetter – Frühe Wetteraufzeichnungen für Frankfurt am Main |hrsg=Institut für Stadtgeschichte |archiv-url=https://web.archive.org/web/20160305055948/http://www.stadtgeschichte-ffm.de/aktuelles/newsletter_archiv/newsletter_05/newsletter_05_6.html |archiv-datum=2016-03-05 |abruf=2016-01-29}}</ref> wenn auch für unterschiedliche Stationen. |

|||

In Frankfurt bestehen mehrere Wetterstationen des [[Deutscher Wetterdienst|Deutschen Wetterdienstes]]. Die außerhalb der Kernstadt gelegene Station ''Flughafen'' zeichnet schon seit 1949 das Wetter auf.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.dwd.de/DE/wetter/wetterundklima_vorort/hessen/frankfurt/_node.html |titel=Stationsdaten Frankfurt-Flughafen |hrsg=Deutscher Wetterdienst |abruf=2019-05-03}}</ref> Seit 1985 besteht zudem die Station ''Westend'' auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt, welche die dichter bebaute Innenstadt klimatisch repräsentiert. Bei dem Vergleich der Daten beider Stationen fällt auf, dass die Station Westend häufig höhere Temperaturen verzeichnet, denn durch den [[Stadtklima|Wärmeinseleffekt]] wird dafür gesorgt, dass es in der Innenstadt Frankfurts oft wärmer ist als im Umland. |

|||

Bedingt durch die Lage am nördlichen Rand der [[Oberrheinische Tiefebene|Oberrheinischen Tiefebene]] gehört Frankfurt zusammen mit anderen Großstädten wie [[Freiburg im Breisgau|Freiburg]], [[Karlsruhe]], [[Mannheim]] oder [[Darmstadt]] zu den wärmsten Städten Deutschlands. Die Jahresmitteltemperatur lag an der Wetterstation Flughafen zwischen 1981 und 2010 bei 10,6 °C, an der Wetterstation [[Frankfurt-Westend|Westend]] zwischen 2017 und 2022 sogar bei 12,1 °C. |

|||

Der Frühling erreicht die Region sehr früh, sodass die Apfelblüte hier häufig schon Anfang bis Mitte April beginnt. Im März werden üblicherweise 10 °C bis 15 °C am Tage erreicht, im Mai über 20 °C. Im März wurden schon Temperaturen um und über 25 °C, im April und Mai über 30 °C erreicht. Oft ist es trocken und sonnig.<ref>{{Literatur |Titel=Frühlingsanfang in Europa – Bild 2 von 2 |Sammelwerk=FAZ.NET |Datum= |ISSN=0174-4909 |Online=https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/wetter-der-fruehling-tritt-im-dunkeln-ein-148386.html |Abruf=2022-03-23}}</ref> |

|||

Im Sommer bewegen sich die Tagesdurchschnittstemperaturen im Schnitt um 18 bis 22 °C, die Tagestemperaturen erreichen normalerweise Werte zwischen 24 und 30 °C. Im Hochsommer sind längere Phasen mit über 30 °C am Tag nicht unüblich, dabei ist es im Sommer verhältnismäßig sehr sonnig. In der Regel gibt es im Jahr 60 bis 80 [[Sommertag]]e, 2018 waren es sogar 108, und 10 bis 30 [[Heißer Tag|Hitzetage]]. Der Rekord liegt bei 43, der ebenfalls 2018 erreicht wurde. Rund 5 bis 10 [[Tropennacht|Tropennächte]] sind im Jahr möglich. Die höchste Temperatur von 40,2 °C wurde am 25. Juli 2019 im Westend gemessen.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.mtwetter.de/rekorde_lokal.php?stations_id=01424 |titel=Wetter- und Klimakarten |werk=mtwetter.de |hrsg=Michael Theusner |abruf=2022-06-28}}</ref> |

|||

Im Herbst sind, insbesondere im September, noch einige trockene, spätsommerlich warme Tage möglich. Die Höchsttemperaturen reichen von 8 bis 12 °C im November bis 20–24 °C im September, auch über 30 °C wurden im September noch gemessen. |

|||

Die Winter sind, nach dem Niederrhein um Köln, hier am zweitmildesten. Die Höchsttemperaturen pendeln sich im mittleren einstelligen Bereich ein, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind nicht so häufig wie in anderen Regionen. Im Westend wurden die letzten Jahre im Schnitt 20 bis 60 [[Frosttag]]e gemeldet. [[Eistag]]e gibt es höchstens im niedrigen zweistelligen Bereich, seit 2013 ausschließlich unter 10. Die tiefste Temperatur von −23,8 °C wurde am 19. Januar 1940 im Westend gemessen; die Tiefsttemperatur seit 1985 lag bei −15,0 °C, gemessen am 9. Februar 1986. Schneetage kann es zwischen November und März geben. Die schneereichsten Monate seit 1985 waren der Januar 1997 und der Februar 1986 mit jeweils 23 Tagen. Wesentlich mehr Schneetage werden im [[Taunus]] gemessen. |

|||

Die umliegenden Mittelgebirge, insbesondere der Taunus, wirken für die Region oft als Schutzschild gegenüber Regen und Wolken, weshalb die Stadt Frankfurt mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von um die 600 mm zu den trockeneren und mit 1600 bis 2000 Sonnenstunden im Jahr zu den sonnigeren Städten Deutschlands gehört. In der Region nordwestlich des Taunushauptkamms gibt es oft signifikant weniger Sonnenstunden als im Rhein-Main-Gebiet.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.mtwetter.de/monatskarte.php |titel=Wetter- und Klimakarten |abruf=2022-03-23}}</ref> |

|||

Laut Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger ist das ein Klima des in Deutschland dominierenden Typen [[Seeklima|Cfb]]. Durch die, im Zuge des Klimawandels, vermehrte Häufung von Sommermonaten mit einer Durchschnittstemperatur von 22 °C ist jedoch in absehbarer Zukunft damit zu rechnen, dass Frankfurt und der Rest des Oberrheingrabens in die wärmere, subtropische Klassifikation [[Ostseitenklima|Cfa]] fallen werden. Diese Klassifikation ist typischerweise in [[Mailand]], [[Oberitalien|Norditalien]] zu finden.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.fr.de/frankfurt/klimawandel-koennte-in-frankfurt-fuer-mailaendische-verhaeltnisse-sorgen-90145961.html |titel=Milano in Frankfurt |datum=2020-12-18 |werk=fr.de |abruf=2022-03-23}}</ref> |

|||

{{Klimatabelle |

|||

| TABELLE = |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = rechts |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = deaktiviert |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 200 |

|||

| QUELLE = [[Deutscher Wetterdienst]],<ref>{{Internetquelle |url=https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/klimadatendeutschland.html |titel=Klimainformationen 1981–2010 |hrsg=Deutscher Wetterdienst |abruf=2020-04-15}}</ref> wetterkontor.de<ref>{{Internetquelle |url=https://wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=de&stat=10637 |titel=Klimadaten 1961–1990 |titelerg=für Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer |hrsg=wetterkontor.de |abruf=2020-04-15}}</ref> (Zeitraum von 1981 bis 2010) |

|||

| Überschrift = Klimadaten für die Station [[Flughafen]] in der Referenzperiode 1981 bis 2010 {{!}} Temperaturrekorde seit 1949 |

|||

| Ort = Frankfurt am Main (1981 bis 2010) |

|||

<!-- durchschnittliche Höchsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| hmjan = 4.2 |

|||

| hmfeb = 5.9 |

|||

| hmmär = 10.7 |

|||

| hmapr = 15.4 |

|||

| hmmai = 20.0 |

|||

| hmjun = 23.1 |

|||

| hmjul = 25.5 |

|||

| hmaug = 25.1 |

|||

| hmsep = 20.3 |

|||

| hmokt = 14.6 |

|||

| hmnov = 8.4 |

|||

| hmdez = 4.9 |

|||

<!-- durchschnittliche Niedrigsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| lmjan = −1.1 |

|||

| lmfeb = −1.1 |

|||

| lmmär = 2.1 |

|||

| lmapr = 4.9 |

|||

| lmmai = 9.1 |

|||

| lmjun = 12.3 |

|||

| lmjul = 14.4 |

|||

| lmaug = 14.0 |

|||

| lmsep = 10.5 |

|||

| lmokt = 6.6 |

|||

| lmnov = 2.8 |

|||

| lmdez = −0.1 |

|||

<!-- Durchschnittstemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| avjan = 1.6 |

|||

| avfeb = 2.4 |

|||

| avmär = 6.4 |

|||

| avapr = 10.3 |

|||

| avmai = 14.7 |

|||

| avjun = 17.8 |

|||

| avjul = 20.0 |

|||

| avaug = 19.5 |

|||

| avsep = 15.2 |

|||

| avokt = 10.4 |

|||

| avnov = 5.6 |

|||

| avdez = 2.5 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm -->| nbjan = 45.0 |

|||

| nbfeb = 41.0 |

|||

| nbmär = 48.0 |

|||

| nbapr = 42.0 |

|||

| nbmai = 63.0 |

|||

| nbjun = 58.0 |

|||

| nbjul = 65.0 |

|||

| nbaug = 57.0 |

|||

| nbsep = 53.0 |

|||

| nbokt = 55.0 |

|||

| nbnov = 49.0 |

|||

| nbdez = 54.0 |

|||

<!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d -->| rdjan = 9.4 |

|||

| rdfeb = 8.3 |

|||

| rdmär = 9.5 |

|||

| rdapr = 8.8 |

|||

| rdmai = 9.7 |

|||

| rdjun = 9.6 |

|||

| rdjul = 9.8 |

|||

| rdaug = 8.6 |

|||

| rdsep = 8.5 |

|||

| rdokt = 9.4 |

|||

| rdnov = 9.6 |

|||

| rddez = 10.4 |

|||

<!-- durchschnittliche Anzahl täglicher Sonnenstunden für den jeweiligen Monat in h/d -->| shjan = 1.6 |

|||

| shfeb = 2.8 |

|||

| shmär = 3.9 |

|||

| shapr = 5.9 |

|||

| shmai = 6.8 |

|||

| shjun = 7.3 |

|||

| shjul = 7.5 |

|||

| shaug = 7.1 |

|||

| shsep = 5.2 |

|||

| shokt = 3.3 |

|||

| shnov = 1.7 |

|||

| shdez = 1.3 |

|||

<!-- durchschnittliche Luftfeuchtigkeit für den jeweiligen Monat in % -->| lfjan = 86 |

|||

| lffeb = 80 |

|||

| lfmär = 75 |

|||

| lfapr = 69 |

|||

| lfmai = 69 |

|||

| lfjun = 69 |

|||

| lfjul = 68 |

|||

| lfaug = 71 |

|||

| lfsep = 77 |

|||

| lfokt = 83 |

|||

| lfnov = 86 |

|||

| lfdez = 86 |

|||

| fma = 40.1 |

|||

| fmjan = 15.9 |

|||

| fmfeb = 19.1 |

|||

| fmmär = 24.7 |

|||

| fmapr = 30.3 |

|||

| fmmai = 33.2 |

|||

| fmjun = 39.3 |

|||

| fmjul = 40.1 |

|||

| fmaug = 38.7 |

|||

| fmsep = 32.8 |

|||

| fmokt = 28.0 |

|||

| fmnov = 22.6 |

|||

| fmdez = 16.5 |

|||

| gma = -15.0 |

|||

| gmjan = -10.7 |

|||

| gmfeb = -15.0 |

|||

| gmmär = -4.3 |

|||

| gmapr = 2.6 |

|||

| gmmai = 6.8 |

|||

| gmjun = 9.6 |

|||

| gmjul = 14.2 |

|||

| gmaug = 13.9 |

|||

| gmsep = 9.5 |

|||

| gmokt = 1.9 |

|||

| gmnov = -2.4 |

|||

| gmdez = -11.1 |

|||

}} |

|||

{{Klimatabelle |

|||

| TABELLE = |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = rechts |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = deaktiviert |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 200 |

|||

| QUELLE = wetterdienst.de<ref>{{Internetquelle |url=https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Frankfurt_am_Main/Klima/ |titel=Klima Frankfurt am Main – Station Frankfurt/Main-Westend (124 m) |werk=wetterdienst.de |datum=2022 |abruf=2022-03-23}}</ref> |

|||

| Überschrift = Klimadaten für die Station Westend Juni 2016 bis Mai 2021 {{!}} Temperaturrekorde seit 1985 |

|||

| Ort = Frankfurt am Main (2017 bis 2022) |

|||

<!-- durchschnittliche Höchsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| hmjan = 6.2 |

|||

| hmfeb = 8.4 |

|||

| hmmär = 12.3 |

|||

| hmapr = 17.5 |

|||

| hmmai = 20.3 |

|||

| hmjun = 26.1 |

|||

| hmjul = 26.8 |

|||

| hmaug = 26.0 |

|||

| hmsep = 22.2 |

|||

| hmokt = 16.0 |

|||

| hmnov = 9.0 |

|||

| hmdez = 6.8 |

|||

<!-- durchschnittliche Niedrigsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| lmjan = 2.0 |

|||

| lmfeb = 1.4 |

|||

| lmmär = 3.7 |

|||

| lmapr = 6.4 |

|||

| lmmai = 9.8 |

|||

| lmjun = 15.1 |

|||

| lmjul = 16.0 |

|||

| lmaug = 15.7 |

|||

| lmsep = 11.7 |

|||

| lmokt = 8.5 |

|||

| lmnov = 4.2 |

|||

| lmdez = 2.8 |

|||

<!-- Durchschnittstemperatur für den jeweiligen Monat in °C -->| avjan = 4.1 |

|||

| avfeb = 4.7 |

|||

| avmär = 7.9 |

|||

| avapr = 11.8 |

|||

| avmai = 15.0 |

|||

| avjun = 20.5 |

|||

| avjul = 21.3 |

|||

| avaug = 20.6 |

|||

| avsep = 16.5 |

|||

| avokt = 12.0 |

|||

| avnov = 6.5 |

|||

| avdez = 4.8 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm -->| nbjan = 61.0 |

|||

| nbfeb = 47.0 |

|||

| nbmär = 45.0 |

|||

| nbapr = 30.0 |

|||

| nbmai = 63.0 |

|||

| nbjun = 73.0 |

|||

| nbjul = 46.0 |

|||

| nbaug = 63.0 |

|||

| nbsep = 43.0 |

|||

| nbokt = 41.0 |

|||

| nbnov = 42.0 |

|||

| nbdez = 76.0 |

|||

<!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d -->| rdjan = 19 |

|||

| rdfeb = 13 |

|||

| rdmär = 14 |

|||

| rdapr = 9 |

|||

| rdmai = 14 |

|||

| rdjun = 12 |

|||

| rdjul = 11 |

|||

| rdaug = 13 |

|||

| rdsep = 11 |

|||

| rdokt = 16 |

|||

| rdnov = 14 |

|||

| rddez = 20 |

|||

| fma = 40.2 |

|||

| fmjan = 15.6 |

|||

| fmfeb = 19.3 |

|||

| fmmär = 25.1 |

|||

| fmapr = 29.9 |

|||

| fmmai = 35.0 |

|||

| fmjun = 38.3 |

|||

| fmjul = 40.2 |

|||

| fmaug = 39.6 |

|||

| fmsep = 32.8 |

|||

| fmokt = 26.8 |

|||

| fmnov = 22.1 |

|||

| fmdez = 16.0 |

|||

| gma = -11.0 |

|||

| gmjan = -10.0 |

|||

| gmfeb = -7.2 |

|||

| gmmär = -2.8 |

|||

| gmapr = 2.6 |

|||

| gmmai = 8.0 |

|||

| gmjun = 11.5 |

|||

| gmjul = 14.4 |

|||

| gmaug = 14.8 |

|||

| gmsep = 11.0 |

|||

| gmokt = 4.3 |

|||

| gmnov = -2.3 |

|||

| gmdez = -11.0 |

|||

}} |

|||

=== Bioklima und Luftqualität === |

|||

Der vom Land Hessen aufgestellte [[Luftreinhalteplan]] für Frankfurt stammt aus dem Jahr 2005 und wurde 2011 erstmals fortgeschrieben.<ref name="LRP">[https://frankfurt.de/themen/umwelt-und-gruen/umwelt-und-gruen-a-z/luft/luftreinhalteplanung-2020 Luftreinhalteplanung] bei [https://www.frankfurt.de/ frankfurt.de]</ref> Nach der Bioklimakarte des [[Deutscher Wetterdienst|Deutschen Wetterdienstes]]<ref>{{Internetquelle |url=https://www.dwd.de/DE/leistungen/bioklimakarte/bioklimakarte.html |titel=Wetter und Klima – Deutscher Wetterdienst – Leistungen – Bioklimakarte Deutschland |abruf=2021-04-20}}</ref> liegt Frankfurt in einem ''belasteten Verdichtungsraum''. Aus lufthygienischer Sicht sind vor allem die oft niedrigen Windgeschwindigkeiten und im Zusammenhang damit die Häufigkeit von Zeiten mit ungünstigem Luftaustausch charakteristisch. Wesentlicher Teil des Luftreinhalteplans war die Einrichtung einer großen Teile des Stadtgebiets umfassenden [[Umweltzone]] zum 1. Januar 2012. Der Luftreinhalteplan konnte bis 2018 die Belastungen durch [[Stickoxide]], vor allem [[Stickstoffdioxid]], nicht unter die seit 2010 geltenden Grenzwerte der [[39. BImSchV]] reduzieren.<ref name="LRP1">{{Internetquelle |url=https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/frankfurt-themen/umwelt-und-gruen/umwelt-und-gruen-a-z/pdf/luft/lrp-ballungsraum-rhein-main---teilplan-frankfurt-endversion.ashx |titel=1. Fortschreibung Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main – Teilplan Frankfurt am Main |hrsg=Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |datum=2011-10 |format=PDF; 9,91 MB |abruf=2020-02-19}}</ref> „Hauptemittent ist in Frankfurt am Main der Kfz-Verkehr, gefolgt von Anteilen aus dem Flugverkehr, der Industrie sowie den Gebäudeheizungen. Die vorherrschenden Grenzwertüberschreitungen werden vor allem durch den Kraftfahrzeugverkehr verursacht. An vielbefahrenen Straßen sind dieselbetriebene Personenkraftwagen mit bis zu 80 % Hauptverursacher.“<ref>[https://frankfurt.de/themen/umwelt-und-gruen/umwelt-und-gruen-a-z/luft/luftschadstoffe/stickstoffoxide Stickstoffoxide] bei [https://www.frankfurt.de/ frankfurt.de]</ref> Der Grenzwert für Stickstoffdioxid kann daher im Stadtgebiet Frankfurt an verkehrsreichen Stellen oft nicht eingehalten werden.<ref name="LRP" /> Das [[Verwaltungsgericht Wiesbaden]] hatte deshalb am 5. September 2018 entschieden: „In den Luftreinhalteplan für die Stadt Frankfurt am Main sind zonenbezogene [[Dieselfahrverbot|Fahrverbote]] für Kraftfahrzeuge mit benzin- oder gasbetriebenen Ottomotoren unterhalb der [[Abgasnorm]] Euro 3, sowie für alle Fahrzeuge mit Dieselmotoren unterhalb der Abgasnorm Euro 5 ab dem 1. Februar 2019, sowie für Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 5 ab dem 1. September 2019 neben einem Konzept zur Parkraumbewirtschaftung und zur kurzfristigen Nachrüstung der im Innenstadtbereich verkehrenden Busflotte mit SCRT-Filtern aufzunehmen.“<ref>[https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE190035142 VG Wiesbaden, Urteil vom 5. September 2018 – 4 K 1613/15.WI], 2. Leitsatz</ref> Das Dieselfahrverbot träfe etwa 200.000 Fahrzeuge im Ballungsraum Frankfurt.<ref>{{Internetquelle |autor=Matthias Alexander |url=http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/die-folgen-des-diesel-fahrverbots-in-frankfurt-15775198.html |titel=Fahrverbot und die Folgen. Was Frankfurt tun muss, um den Kollaps zu vermeiden |werk=faz.net |datum=2018-09-06 |abruf=2018-09-10}}</ref> Stadt und Land konnten ein [[Berufung (Recht)|Berufungsverfahren]] beim [[Hessischer Verwaltungsgerichtshof|Hessischen Verwaltungsgerichtshof]] in Kassel gegen das Fahrverbotsurteil erwirken und ein Dieselfahrverbot vorläufig abwenden.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.welt.de/motor/news/article186144688/2019-wird-es-ernst-Diesel-Fahrverbote-kaum-noch-zu-verhindern.html |titel=2019 wird es ernst: Diesel-Fahrverbote kaum noch zu verhindern |werk=[[Die Welt|welt.de]] |datum=2019-02-02 |abruf=2019-02-12}}</ref> Mit der am 28. Dezember 2020 in Kraft getretenen zweiten Fortschreibung des Luftreinhalteplans ist ein umfassendes Maßnahmenpaket verbunden, das unter anderem verbesserte [[Parkraumbewirtschaftung]], Austausch von kommunalen Fahrzeugen, Einrichtung von Bus- und Fahrradspuren und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h innerhalb des Anlagenrings vorsieht. Falls die Maßnahmen nicht die Einhaltung der Grenzwerte bewirken, werden mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 Verkehrsbeschränkungen für ältere Diesel- und Benzinfahrzeuge in besonders belasteten Bereichen [[Anordnung (Recht)|angeordnet]].<ref name="LRP" /> |

|||

== Stadtgliederung und deren Entwicklung == |

|||

=== Stadtbezirke, Stadtteile und Ortsbezirke === |

|||

[[Datei:Anlage 1 zur Hauptsatzung Stadtgebiet Frankfurt am Main nach Ortsbezirken und zugehörigene Stadtbezirke.jpg|mini|Frankfurt am Main nach Ortsbezirken und zugehörigen Stadtbezirke im Jahr 2020]] |

|||

{{Siehe auch|Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main|Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main}} |

|||

Frankfurt hat 43 [[Ortsteil|Stadtteile]]. Die drei Stadtteile Nordend, Westend und Sachsenhausen werden statistisch jeweils in zwei Stadtteile geteilt. Die Stadtteile sind von 1 bis 47 nummeriert, wobei die Nummer 23 ausgelassen wird, aus technischen Gründen jedoch dem Stadtteil [[Frankfurt-Praunheim|Praunheim]] zugeordnet ist. Die Stadtteile setzen sich wiederum aus 124 [[Stadtbezirk]]en, 448 [[Wahlbezirk]]en und 6.130 Blöcken zusammen.<ref>{{Internetquelle |autor=Michael Wolfsteiner |url=http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/gliederung_des_frankfurter_stadtgebiets_fsb_1_2008.pdf |titel=Die Gliederung des Frankfurter Stadtgebiets – von der Adresse bis zur Stadtgrenze |format=PDF; 527 kB |archiv-url=https://web.archive.org/web/20190119174554/http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/gliederung_des_frankfurter_stadtgebiets_fsb_1_2008.pdf |archiv-datum=2019-01-19 |abruf=2022-06-19}}</ref> |

|||

Politisch ist die Stadt in 16 [[Ortsbezirk]]e aufgeteilt, die jeweils einen [[Ortsbeirat]] mit einem [[Ortsvorsteher]] als Vorsitzenden haben. Die Ortsbezirke 1 bis 11 bestehen jeweils aus mehreren Stadtteilen, während die in den 1970er Jahren eingemeindeten Stadtteile nach wie vor eigene Ortsbezirke (12 bis 16) bilden. |

|||

Der größte Stadtteil nach Fläche und Einwohnerzahl ist [[Frankfurt-Sachsenhausen|Sachsenhausen]]; es folgen nach Einwohnerzahl [[Frankfurt-Nordend|Nordend]] und [[Frankfurt-Bockenheim|Bockenheim]]. Die wenigen Einwohner des Stadtteils [[Frankfurt-Flughafen]] werden im statistischen Jahrbuch dem Stadtteil Sachsenhausen-Süd zugerechnet. Der kleinste Stadtteil nach Fläche ist die [[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]]. |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Kopf}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|1}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|2}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|3}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|4}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|5}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|6}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|7}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|8}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|9}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|10}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|11}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|12}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|13}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|14}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|15}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|16}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|17}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|18}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|19}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|20}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|21}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|22}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|24}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|25}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|26}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|27}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|28}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|29}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|30}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|31}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|32}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|33}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|34}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|35}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|36}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|37}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|38}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|39}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|40}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|41}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|42}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|43}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|44}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|45}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|46}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Zeile|47}} |

|||

{{Tabelle Frankfurter Stadtteile/Fuß}} |

|||

=== Einwohnerentwicklung === |

|||

{{Hauptartikel|Einwohnerentwicklung von Frankfurt am Main}} |

|||

[[Datei:Einwohnerentwicklung von Frankfurt am Main.svg|mini|Einwohnerentwicklung von Frankfurt am Main von 1387 bis 2018]] |

|||

Angaben über die Einwohnerentwicklung Frankfurts basieren bis ins 19. Jahrhundert auf ungenauen Schätzungen, erst ab etwa 1810 auf [[Volkszählung]]sergebnissen und amtlichen Statistiken. Im Mittelalter gehörte Frankfurt mit rund 10.000 Einwohnern zu den [[Liste der größten deutschen Städte|mittelgroßen deutschen Städten]]. Im 17. Jahrhundert überschritt die Einwohnerzahl 20.000, Mitte des 18. Jahrhunderts 30.000 und um 1810 40.000. Bis zum Ende der Freien Stadt Frankfurt 1866 stieg die Stadtbevölkerung auf über 90.000, von denen rund 78.000 innerhalb der Wallanlagen wohnten. Dort leben noch heute etwa 7000 Menschen. |

|||

1875 hatte Frankfurt 100.000 Einwohner. Etwa ab 1880 gehörte es zu den zehn größten Städten Deutschlands. 1910 stand es mit 414.576 Einwohnern an neunter Stelle in Deutschland und an vierter unter den preußischen Großstädten. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs stieg die Stadtbevölkerung auf 553.464. |

|||

Im Zweiten Weltkrieg kamen mehr als 4800 Zivilisten und 12.700 Frankfurter Soldaten ums Leben, fast 12.000 jüdische Einwohner Frankfurts (von ehemals 30.000) wurden im [[Holocaust]] ermordet. Ende 1945 lebten noch 358.000 Menschen in der Stadt, in der etwa die Hälfte der Wohnungen durch den Krieg zerstört worden war. |

|||

1951 überschritt die Einwohnerzahl wieder den Stand von 1939 und erreichte 1963 mit 691.257 einen vorläufigen Höchststand. Durch Wanderungsverluste ins Umland nahm die Zahl der Einwohner bis 1986 auf 592.411 ab, seitdem stieg sie wieder an auf <!-- Bitte diese Vorlagen nicht verändern, siehe Diskussionsseite -->{{EWZ|DE-HE|06412000}} (Stichtag {{EWD|DE-HE|06412000}}).{{EWR|DE-HE}} Das Bevölkerungswachstum ist eine Folge der wirtschaftlichen Dynamik der Stadt, der Ausweisung neuer Siedlungs- und Wohngebiete sowie der Veränderung der Altersstruktur durch den Zuzug junger Familien. |

|||

Nach der im Juni 2015 veröffentlichten ''Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung bis 2040''<ref>[https://frankfurt.de/-/media/7d25bdcd82614c16a34030021e234555.ashx Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Frankfurt am Main bis 2040, FSB 2015 auf frankfurt.de] abgerufen am 27. Feb. 2020</ref> erwartet das ''Bürgeramt Statistik und Wahlen'' eine Fortsetzung des starken Bevölkerungswachstums der letzten Jahre. Am 18. Februar 2019 hatte Frankfurt erstmals über 750.000 Einwohner.<ref>{{Internetquelle |url=https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/service-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/pdf/pdf-fsa/2019_03-750000-einwohner.ashx |titel=18. Februar 2019: Frankfurt hat jetzt über 750.000 Einwohner |werk=Statistik aktuell Nr. 3/2019 |format=PDF; 114 kB |abruf=2020-02-20}}</ref> 2020 werden etwa 764.000 Einwohner erwartet, 2030 etwa 810.000 und 2040 etwa 830.000. Durch den anhaltenden Zuzug vorwiegend junger Menschen sinkt das [[Durchschnittsalter]] Frankfurts nach einer Studie des [[Institut der deutschen Wirtschaft|Instituts der deutschen Wirtschaft]] (IW) deutschlandweit am schnellsten. 2017 lag es bei 40,6 Jahren.<ref>{{Literatur |Autor=Florian Diekmann |Titel=Bevölkerungsentwicklung: Wo Deutschland am schnellsten altert |Sammelwerk=Spiegel Online |Datum=2019-03-04 |Online=http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutschland-so-schnell-altert-die-bevoelkerung-in-ihrem-heimatkreis-a-1255659.html |Abruf=2019-03-04}}</ref> |

|||

30 Prozent der am {{FormatDate|{{Metadaten Einwohnerzahl Frankfurt|2=STAND}}|L}}<ref>{{Metadaten Einwohnerzahl Frankfurt|2=QUELLE}}</ref> in Frankfurt mit Hauptwohnsitz gemeldeten {{FormatNum|{{Metadaten Einwohnerzahl Frankfurt|Insgesamt}}}} Einwohner haben keine [[deutsche Staatsangehörigkeit]]. Abgesehen von einigen Umlandgemeinden ist das der höchste [[Ausländer]]anteil aller [[Liste der Städte und Gemeinden in Hessen|hessischen Kommunen]]. Laut dem im Juni 2017 vorgestellten Bericht zum Integritäts- und Diversitätsmonitoring des städtischen Amts für multikulturelle Angelegenheiten hatten 2015 51,2 Prozent der Frankfurter einen [[Migrationshintergrund]], von denen jedoch etwa ein Drittel nicht selbst zugewandert ist.<ref>{{Internetquelle |autor=Patrick Schupp |url=http://www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/sites/default/files/medien/downloads/amka-monitoring15-final-02.pdf |titel=Frankfurter Integritäts- und Diversitätsmonitoring |hrsg=Stadt Frankfurt am Main, Dezernat XI |seiten=33 |format=PDF |abruf=2017-09-08}}</ref> |

|||

=== Eingemeindungen === |

|||

[[Datei:Entwicklung des Stadtgebietes, Frankfurt.png|mini|Eingemeindungen von Frankfurt am Main]] |

|||

Bis 1866 bestand das Stadtgebiet von Frankfurt am Main aus dem ''Stadtbezirk'' mit den heutigen Stadtteilen [[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]], [[Frankfurt-Innenstadt|Innenstadt]], [[Frankfurt-Bahnhofsviertel|Bahnhofsviertel]], [[Frankfurt-Gutleutviertel|Gutleutviertel]], [[Frankfurt-Gallus|Gallus]], [[Frankfurt-Westend|Westend]], [[Frankfurt-Nordend|Nordend]], [[Frankfurt-Ostend|Ostend]], [[Frankfurt-Riederwald|Riederwald]] und [[Frankfurt-Sachsenhausen|Sachsenhausen]], einschließlich des [[Frankfurter Stadtwald]]es, sowie aus dem ''Landbezirk'' mit den acht Dörfern [[Frankfurt-Bornheim|Bornheim]], [[Frankfurt-Hausen|Hausen]], [[Frankfurt-Niederursel|Niederursel]] (zur Hälfte mit dem [[Großherzogtum Hessen]]), [[Frankfurt-Bonames|Bonames]], [[Frankfurt-Nieder-Erlenbach|Nieder-Erlenbach]], [[Dortelweil]], [[Frankfurt-Oberrad|Oberrad]] und [[Frankfurt-Niederrad|Niederrad]]. Nach der Annexion der [[Freie Stadt Frankfurt|Freien Stadt Frankfurt]] durch Preußen bildete deren ehemaliges Territorium den [[Stadtkreis Frankfurt am Main]]. |

|||

Ab 1877 wurden die Gemeinden des Stadtkreises, 1910 auch des 1885 gebildeten [[Landkreis Frankfurt|Landkreises Frankfurt]], nach und nach in die Stadt Frankfurt [[Eingemeindung|eingemeindet]]. Die letzte Eingemeindung erfolgte 1977. Von den ehemaligen Frankfurter Dörfern gehört nur Dortelweil nicht wieder zum Stadtgebiet. Im heutigen Frankfurter Stadtgebiet liegen einige [[Wüstung]]en, also ehemalige Siedlungen bzw. Dörfer, die im Laufe der Zeit aufgegeben wurden. |

|||

''Siehe auch'' |

|||

{| |

|||

| |

| |

||

* [[Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main]] |

|||

'''Schnellzugriff: ''' [[#Geografie|Geografie]] | |

|||

* [[Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main]] |

|||

[[#Stadtbild|Stadtbild und Architektur]] | |

|||

| |

|||

[[#Geschichte|Geschichte]] | |

|||

* [[Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main]] |

|||

[[#Politik|Politik]] | |

|||

* [[Liste von Siedlungen in Frankfurt am Main]] |

|||

[[#Wirtschaft und Infrastruktur|Wirtschaft und Infrastruktur]] | |

|||

| |

|||

[[#Kultur und Sehenswürdigkeiten|Kultur und Sehenswürdigkeiten]] | |

|||

* [[Liste der Wüstungen in Frankfurt am Main]] |

|||

[[#Persönlichkeiten|Persönlichkeiten]] | |

|||

* [[Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main]] |

|||

[[#Literatur|Literatur]] | |

|||

| |

|||

[[#Weitere Abbildungen|Abbildungen]] | |

|||

* [[Liste von Straßen und Plätzen in Frankfurt am Main]] |

|||

[[#Weblinks|Weblinks]] |

|||

|} |

|} |

||

<div style="clear:both;"></div> |

|||

== |

== Stadtbild == |

||

<gallery mode="packed" heights="213"> |

|||

=== Geografische Lage === |

|||

Panorama Frankfurt vom Maintower edit.jpg|Panoramaansicht vom [[Main Tower]] (2005). Die Blickrichtungen sind Osten (links), Süden (Bildmitte) und Westen (rechts) |

|||

Die Stadt liegt auf beiden Seiten des [[Main|Untermains]] südöstlich des [[Taunus]] in [[Süddeutschland]]. Im Süden verfügt Frankfurt über den größten [[Stadtwald]] [[Deutschland]]s. Ihren höchsten natürlichen Punkt hat die Stadt an der [[Berger Warte]] auf dem ''Berger Rücken'' im Stadtteil [[Frankfurt-Seckbach|Seckbach]] mit 212 m ü. [[Normalnull|NN]]. Ihr tiefster Punkt liegt am Mainufer in [[Frankfurt-Sindlingen|Sindlingen]] bei 88 m ü. NN. Die Stadt liegt am nördlichsten Rand der [[Oberrheinische Tiefebene|Oberrheinischen Tiefebene]], die von [[Basel]] bis ins Rhein-Main-Gebiet reicht. |

|||

Frankfurt am Main - Aerial Shot.jpg|Luftbild von Frankfurt am Main beim Überflug (2013) |

|||

Frankfurt vom Goetheturm.jpg|Blick vom [[Goetheturm]] auf Frankfurt am Main (2023) |

|||

</gallery> |

|||

=== |

=== Altstadt und Innenstadt === |

||

{{Hauptartikel|Frankfurt-Altstadt}} |

|||

[[Bild:Hesse_ffm.png|75px|left|Kreiskarte Hessens]] |

|||

[[Datei:Goethedenkmal Goetheplatz Ffm 2 DSC 0818.jpg|mini|[[Goethedenkmal (Frankfurt am Main)|Goethedenkmal]] auf dem Goetheplatz]] |

|||

Frankfurt grenzt im Westen an den [[Main-Taunus-Kreis]] (Städte und Gemeinden [[Hattersheim am Main]], [[Kriftel]], [[Hofheim am Taunus]], [[Kelkheim (Taunus)]], [[Liederbach am Taunus]], [[Sulzbach (Taunus)]], [[Schwalbach am Taunus]] und [[Eschborn]]), im Nordwesten an den [[Hochtaunuskreis]] (Städte [[Steinbach (Taunus)]], [[Oberursel (Taunus)]] und [[Bad Homburg vor der Höhe]]), im Norden an den [[Wetteraukreis]] (Städte [[Karben]] und [[Bad Vilbel]]), im Nordosten an den [[Main-Kinzig-Kreis]] (Gemeinde [[Niederdorfelden]] und Stadt [[Maintal]]), im Südosten an die Stadt [[Offenbach am Main]], im Süden an den [[Kreis Offenbach]] (Stadt [[Neu-Isenburg]]) und im Südwesten an den [[Kreis Groß-Gerau]] (Städte [[Mörfelden-Walldorf]], [[Rüsselsheim]] und [[Kelsterbach]]). |

|||

[[Datei:Haus zur Goldenen Waage Frankfurt 1900 Koloration.jpg|mini|Das [[Haus zur Goldenen Waage (Frankfurt am Main)|Haus zur Goldenen Waage]] in der [[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]] wurde im Zuge des [[Dom-Römer-Projekt]]es von 2014 bis 2018 [[Rekonstruktion (Architektur)|wiederaufgebaut]]]] |

|||

Wie bei anderen deutschen Großstädten hat sich Frankfurts Stadtbild nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] radikal geändert. Dies war bedingt durch die [[Bombenkrieg|Bombenschäden]] der [[Luftangriffe auf Frankfurt am Main]] und den darauf folgenden, den alten Stadtgrundriss oft ignorierenden Wiederaufbau, dem die Stadt ein [[Autogerechte Stadt|autogerechtes Straßennetz]] und eine eher vorstädtisch wirkende Altstadtbebauung im Stil der 1950er und 1960er Jahre verdankt. |

|||

=== Stadtgliederung === |

|||

====Stadtteile und Bezirke==== |

|||

Die Stadt ist in 46 [[Stadtteil|Ortsteile]] und diese wiederum in 118 [[Stadtbezirk (Frankfurt)|Stadtbezirke]] aufgeteilt. Die laufende Nummerierung der Stadtteile geht dabei von 1 bis 47, doch gibt es die Nr. 23 nicht. Der flächengrößte Stadtteil ist [[Frankfurt-Sachsenhausen|Sachsenhausen-Süd]]. Die meisten Stadtteile sind eingemeindete Vororte oder auch Städte (zum Beispiel [[Frankfurt-Höchst|Höchst]]). Einige, wie das [[Frankfurt-Nordend|Nordend]], sind auch durch die Bebauung von Freiflächen zwischen dem Stadtgebiet und vormals unabhängigen Orten entstanden. Andere wiederum entstanden aus Siedlungen, die bisher anderen Stadtteilen angehörten (beispielsweise [[Frankfurt-Dornbusch|Dornbusch]]). |

|||

Von einer der ehemals größten zusammenhängenden [[Frankfurt-Altstadt|Altstädte]] Deutschlands, die seit dem [[Hochmittelalter]] nie durch Kriege oder Großfeuer verwüstet worden war, blieb nur wenig übrig. Von rund 1250 [[Fachwerkhaus|Fachwerkhäusern]] überlebten nur zwei weitgehend unversehrt, das [[Haus Wertheim (Frankfurt am Main)|Haus Wertheim]] am [[Fahrtor]] und das Haus [[Mainkai]] 40, das wie die meisten Frankfurter Fachwerkhäuser früher kein Sichtfachwerk zeigt, sondern verputzt ist. Doch schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieg]] wurden Straßendurchbrüche geschaffen ''([[Braubachstraße]])'' und ganze Quartiere abgerissen ''([[Frankfurter Judengasse|Judengasse]])''. Im Zentrum der historischen Altstadt liegt der [[Römerberg (Frankfurt am Main)|Römerberg]], einer der bekanntesten Stadtplätze der Bundesrepublik. Die den Platzrand säumenden Gebäude sind Wiederaufbauten oder Neubauten der 1950er und 1980er Jahre. |

|||

Die 46 Stadtteile sind zu 16 [[Ortsbezirk (Frankfurt)|Ortsbezirken]] zusammen gefasst, die jeweils einen [[Ortsbeirat]] mit einem Ortsvorsteher als Vorsitzenden haben. |

|||

Die Grenzen des Stadtviertels [[Frankfurt-Altstadt]] entsprechen dem Verlauf der alten Stadtmauer des 12. Jahrhunderts, der sogenannten [[Staufenmauer]]. Dies entspricht etwa den Straßenzügen [[Neue Mainzer Straße]]-[[Kaiserstraße (Frankfurt am Main)|Kaiserstraße]]-[[Roßmarkt (Frankfurt am Main)|Roßmarkt]]-[[Zeil]]-''Kurt-Schumacher-Straße''. In der Altstadt befinden sich der Frankfurter [[Kaiserdom St. Bartholomäus|Kaiserdom]] und die als Tagungsort der deutschen Nationalversammlung von 1848 bekannte [[Frankfurter Paulskirche|Paulskirche]]. Ein Grafiker, der das alte Frankfurt des 17. Jahrhunderts detailgetreu in Stadtansichten darstellte, war [[Matthäus Merian]]. Für die genaue fotografische Dokumentation Frankfurts war im 19. Jahrhundert [[Carl Friedrich Mylius]] sehr bedeutend. |

|||

====Eingemeindungen==== |

|||

[[Bild:eingemeindungenfrankfurt.gif|right|Eingemeindungen von Frankfurt am Main]] |

|||

Bis zur Mitte des [[19. Jahrhundert]]s bestand das Stadtgebiet von Frankfurt am Main aus den heutige Stadtteilen [[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]], [[Frankfurt-Innenstadt|Innenstadt]], [[Frankfurt-Bahnhofsviertel|Bahnhofsviertel]], [[Frankfurt-Gutleutviertel|Gutleutviertel]], [[Frankfurt-Gallusviertel|Gallusviertel]], [[Frankfurt-Westend|Westend]], [[Frankfurt-Nordend|Nordend]], [[Frankfurt-Ostend|Ostend]] und [[Frankfurt-Sachsenhausen|Sachsenhausen]]. Ab [[1877]] wurden zahlreiche selbständige Gemeinden in die Stadt Frankfurt eingegliedert. |

|||

Die heutige [[Frankfurt-Innenstadt|Innenstadt]], ab 1333 als ''Neustadt'' erweiterter Teil der Altstadt, erlebte im frühen 19. Jahrhundert starke Veränderungen. Die [[Frankfurter Stadtbefestigung|barocke Stadtbefestigung]] mit ihren großen Bastionen, die seit dem 17. Jahrhundert die ''Alt-'' und die ''Neustadt'' umfassten, wurde geschleift und stattdessen die [[Wallanlagen (Frankfurt am Main)|Wallanlagen]] als ringförmiger Park um die alte Stadt geschaffen. Das sumpfige Fischerfeld wurde trockengelegt und einheitlich bebaut. Der Stadtplaner [[Johann Georg Christian Hess|Georg Heß]] verfasste ein Statut, in dem geregelt wurde, wie die Neubauten aussehen sollten. Er verlangte, dass sich die Bauherren an den Stil des [[Klassizismus]] zu halten hätten. In diesem ebenfalls weitgehend zerstörten Stadtquartier haben sich nur wenige Beispiele für den Frankfurter Klassizismus erhalten, so der ab 1835 entstandene Neubau des Hospital zum Hl. Geist und die 1820 bis 1825 entstandene und 1944 teilweise zerstörte [[Alte Stadtbibliothek]], die als „Literaturhaus“ 2005 originalgetreu wiederaufgebaut worden ist. In der ''[[Wallservitut]]'' wurde 1827 festgelegt, dass die in Spazierwege umgewandelten Wallanlagen nicht bebaut werden dürften. Diese Bestimmung gilt noch, auch wenn die Stadt einzelne Ausnahmen zugelassen hat ([[Alte Oper]], [[Schauspielhaus (Frankfurt am Main)|Schauspielhaus]], das ursprünglich als [[Stadtbad Mitte (Frankfurt am Main)|Stadtbad Mitte]] erbaute Hilton-Hotel). |

|||

''Siehe auch:'' |

|||

*Definition: [[Stadtbezirk (Frankfurt)|Stadtbezirke in Frankfurt]], [[Ortsbezirk (Frankfurt)|Ortsbezirke in Frankfurt]] |

|||

*[[Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main]] |

|||

*[[Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main]] |

|||

*[[Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main]] |

|||

*[[Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main, nach Jahr ihrer Eingemeindung|Chronik der Frankfurter Eingemeindungen]] |

|||

*[[Liste Frankfurter Straßennamen]] |

|||

Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die [[Hauptwache (Frankfurt am Main)|Hauptwache]] zum Mittelpunkt der Stadt. Die [[Zeil]] wurde zur Hauptgeschäftsstraße. Die 1678–1681 am Eingang der Zeil errichtete barocke [[Katharinenkirche (Frankfurt am Main)|Katharinenkirche]], heute die größte evangelische Kirche Frankfurts, ist eng mit der Familie [[Johann Wolfgang von Goethe|Goethe]] verbunden. |

|||

==Stadtbild== |

|||

Wiederholte, radikale bauliche Veränderungen prägen die Frankfurter Innenstadt und geben bisher unzugängliche Bereiche der öffentlichen – vor allem merkantilen – Nutzung zurück. So wurde an der Einkaufsstraße Zeil im Februar 2009 auf dem ehemaligen Gelände der [[Hauptpost Frankfurt am Main]] und der Telekom zwischen [[Eschenheimer Tor]] und Zeil das Einkaufszentrum [[MyZeil]] eröffnet, flankiert von zwei Hochhäusern mit Büro- und Hotelnutzung, sowie das zwischen 1737 und 1741 erbaute, stadtgeschichtlich wichtige und 1944 zerstörte [[Palais Thurn und Taxis]] in etwas verkleinerter Form originalgetreu rekonstruiert. Für das [[Palaisquartier]] genannte Projekt wurde unter anderem das [[Fernmeldehochhaus]], eines der ersten Frankfurter Hochhäuser aus dem Jahr 1956, abgerissen. Das [[Gebäudeensemble]] wurde Mitte 2010 fertiggestellt. Auf dem direkt nördlich angrenzenden Grundstück wurde das 1953 errichtete [[Rundschau-Haus]] der Frankfurter Rundschau abgerissen, um Wohn- und Geschäftshäusern Platz zu machen. Das ehemalige [[Maintor (Gebäude)|Degussa-Gelände]] zwischen Mainkai, [[Neue Mainzer Straße|Neuer Mainzer Straße]] und Weißfrauenstraße wurde 2010–2018 komplett umgestaltet. 2018 wurde damit begonnen, das ehemalige Areal der Deutschen Bank am Roßmarkt mit einem von vier Hochhäusern überragten neuen Quartier zu überbauen. Hier wird mit dem [[Deutsche Bank IBCF|Deutsche-Bank-Hochhaus]] ein Frankfurter Hochhaus der ersten Generation Opfer der Neubebauung. Das [[Four (Frankfurt am Main)|Four]] genannte Projekt soll 2024 abgeschlossen sein, die ersten Gebäude sollen bereits Ende 2023 bezogen werden.<ref>{{Internetquelle|hrsg=faz.net|titel=Frankfurt: Hochhaus-Quartier Four wächst wie geplant|url=https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/frankfurt-hochhaus-quartier-four-waechst-wie-geplant-18712615.html|datum=2023-03-02|zugriff=2023-06-25}}</ref> |

|||

Wie bei vielen anderen deutschen [[Großstadt|Großstädten]] hat sich Frankfurts Stadtbild nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] radikal geändert. Dies war bedingt durch die enormen [[Bombe]]nschäden des Krieges und die in den [[1950er]] und 60er Jahren übliche Form der Stadtplanung, deren Ziel es oft war, Altes abzureißen und durch moderne Bauten zu ersetzen. Zudem wurden die Städte radikal "autogerecht" gemacht, was sich vor allem in Stadt[[autobahn]]en und neuen Schneisen für Duchfahrtsstraßen äußerte (die ''Kurt-Schumacher-'' und ''Konrad-Adenauer-Straße'' sind prominente Beispiele in Frankfurt). Von der ehemals größten zusammenhängenden [[Altstadt]] Deutschlands ist nur noch wenig übrig, zumal bereits kurz nach der Wende vom [[19. Jahrhundert|19.]] zum [[20. Jahrhundert]] Straßendurchbrüche (''Braubachstraße'') und der Abriss ganzer Quartiere (''Judengasse'') begonnen wurden. Die Überreste der historischen Altstadt befinden sich rund um dem Römerberg. "[[Frankfurt-Altstadt|Altstadt]]" ist offiziell das Viertel unterhalb der [[Zeil]], westlich begrenzt durch die ''Neue Mainzer Straße'', östlich durch das ''Fischerfeld''. |

|||

Eine weitere große Veränderung leitete 2010 der Abriss des [[Technisches Rathaus (Frankfurt am Main)|Technischen Rathauses]] im Altstadtkern zwischen Dom und Römerberg ein. Hier entstand von 2014 bis 2018 im Rahmen des [[Dom-Römer-Projekt]]s der historische Grundriss mit den Straßenzügen [[Markt (Frankfurt am Main)|Markt]] und [[Hühnermarkt]] über 70 Jahre nach seiner Zerstörung wieder neu. Unter den 35 Neubauten sind 15 als ''schöpferische Nachbauten'' bezeichnete Rekonstruktionen ehemaliger Altstadthäuser, darunter städtebaulich bedeutende Gebäude wie das [[Haus zur Goldenen Waage (Frankfurt am Main)|Haus zur Goldenen Waage]], das [[Neues Rotes Haus am Markt|Neue Rote Haus]], das [[Goldenes Lämmchen|Goldene Lämmchen]], ein Teil des [[Hof Rebstock am Markt|Rebstockhofs]] und das [[Haus zum Esslinger]]. Der [[Archäologischer Garten (Frankfurt am Main)|Archäologische Garten]] mit den Ausgrabungen einer [[Römische Niederlassung auf dem Frankfurter Domhügel|römischen Niederlassung]] und der [[Königspfalz Frankfurt|karolingischen Königspfalz]] wurde mit dem ''Stadthaus am Markt'' überbaut, um die ältesten Siedlungsspuren Frankfurts dauerhaft vor der Witterung zu schützen und zugänglich zu halten. |

|||

Die heutige '''[[Frankfurt-Innenstadt|Innenstadt]]''' wurde im frühen [[19. Jahrhundert]] umgebaut. Die Wallanlagen mit ihren großen Bastionen, die seit dem [[15. Jahrhundert]] die ''Alt-'' und die ''Neustadt'' umfassten, wurde geschleift und stattdessen wurde ein [[Wichtige Straßen und Plätze in Frankfurt am Main#Anlagenring|Anlagenring]] geschaffen, der auch heute noch gestresste Frankfurter dazu einlädt, einen Spaziergang zu machen. Die ''Neustadt'' (außerhalb der alten Stadtmauer des [[12. Jahrhundert]]s, der so genannten [[Staufermauer]]) wurde neu bebaut. Der Städteplaner Georg Heß verfasste ein Statut, in dem geregelt wurde, wie sie aussehen sollte. Er verlangte, dass sich die Bauherrn an den Stil des [[Klassizismus]] zu halten hätten. Ein Beispiel für den Frankfurter Klassizismus ist zum Beispiel das ehemalige Gebäude der Stadt[[bibliothek]], das zur Zeit als „Literaturhaus“ im Originalzustand aufgebaut wird. Dazu kam das "Wallservitut", in dem festgelegt wurde, dass die in Spazierwege umgewandelten Wallanlagen nicht bebaut werden dürften. Diese Bestimmung gilt noch heute, auch wenn die Stadt einzelne Ausnahmen zugelassen hat ([[Alte Oper]], ein oder zwei Bankgebäude). |

|||

{{Mehrere Bilder |

|||

[[Bild:frankfurt-wohngebiet.jpg|thumb|right|150px|Wohngebiet am Rande der Innenstadt ([[Frankfurt-Westend|Westend]])]] |

|||

| align = center |

|||

Das Stadtgebiet wurde außerhalb dieses Ringes kontinuierlich erweitert und so entstanden seit etwa [[1830]] die Stadtteile '''[[Frankfurt-Westend|Westend]], [[Frankfurt-Nordend|Nordend]] und [[Frankfurt-Ostend|Ostend]]'''. Nach dem Bau des [[Frankfurt (Main) Hauptbahnhof|Hauptbahnhofes]] entstand in den [[1890er]] Jahren auch das [[Frankfurt-Bahnhofsviertel|Bahnhofsviertel]] auf dem Gelände der drei zuvor direkt westlich an den Anlagenring angrenzenden Westbahnhöfe. |

|||

| Richtung = horizontal |

|||

| Bild1 = Frankfurt Am Main-Samstagsberg von Suedwesten-20110705.jpg |

|||

| Breite1 = 417 |

|||

| Untertitel1 = [[Rekonstruktion (Architektur)|Rekonstruierte]] Häuser an der Ostseite des [[Römerberg (Frankfurt am Main)|Römerbergs]] in der Altstadt |

|||

| Bild2 = Frankfurt Nextower.20130514.jpg |

|||

| Breite2 = 187 |

|||

| Untertitel2 = [[Palaisquartier|Nextower]] und [[Eschenheimer Turm]] in der Innenstadt |

|||

| Bild3 = Hauptwache Frankfurt am Main.jpg |

|||

| Breite3 = 415 |

|||

| Untertitel3 = Stadtzentrum mit [[Frankfurter Bankenviertel|Bankenviertel]] und [[Hauptwache (Frankfurt am Main)|Hauptwache]] |

|||

}} |

|||

{{Absatz}} |

|||

=== Klassizistische und gründerzeitliche Bezirke === |

|||

Als [[Wohngebiet]]e wuchsen vor allem die drei erstgenannten enorm. Die Frankfurter Bürger wollten an die frische Luft. Heute lebt gerade mal 1 % der Bevölkerung innerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Die Bebauung erfolgte entlang breiter Ausfallstraßen wie der ''[[Wichtige Straßen und Plätze in Frankfurt am Main|Eschersheimer Landstraße]]'' oder der ''Bockenheimer Landstraße''. Üblicherweise wurden vier Stockwerke im Wilhelminischen [[Gründerzeit]]-Stil gebaut - und dabei die Gebäude des Klassizismus größtenteils abgerissen und ersetzt. Die um [[1890]] eingemeindeten Stadtteile wie zum Beispiel [[Frankfurt-Bockenheim|Bockenheim]] und [[Frankfurt-Bornheim|Bornheim]] wurden in dieses Stadtbild integriert, erhielten neue Straßen und einen Anschluss an die [[Nahverkehr in Frankfurt am Main#Straßenbahn|Frankfurter Straßenbahn]], konnten aber bis heute ihren eigenen Charakter bewahren. Um die neuen Grenzen der Stadt zu beschreiben, wurde am Anfang des [[20. Jahrhundert]]s ein zweiter Ring gebaut. Der [[Wichtige Straßen und Plätze in Frankfurt am Main#Alleenring|Alleenring]] ist heute zu einer stark befahrenen Umgehungsstrecke geworden, in die im Westen direkt die [[Bundesautobahn 66]] mündet (gebaut Anfang der [[1970er]] Jahre). Um [[1930]] folgten große Wohnsiedlungen von [[Ernst May]] außerhalb des Alleenrings, die das ''Neue Frankfurt'' symbolisieren: Die ''Römerstadt'' im Norden bei [[Frankfurt-Heddernheim|Heddernheim]], die große ''Siedlung Bornheimer Hang'' im Osten und die Siedlung am ''Riedhof'', ''Heimatsiedlung'' im Süden sind einige Beispiele. |

|||

Seit etwa 1830 entstanden außerhalb der Wallanlagen die Stadtteile [[Frankfurt-Westend|Westend]], [[Frankfurt-Nordend|Nordend]] und [[Frankfurt-Ostend|Ostend]]. Nach dem Bau des [[Frankfurt (Main) Hauptbahnhof|Hauptbahnhofes]] entstand in den 1890er Jahren das [[Frankfurt-Bahnhofsviertel|Bahnhofsviertel]] auf dem Gelände der drei zuvor direkt westlich an den Anlagenring angrenzenden [[Frankfurter Westbahnhöfe|Westbahnhöfe]]. |

|||

Als [[Wohngebiet]]e wuchsen vor allem die drei erstgenannten Stadtteile sowie das südlich des Mains gelegene [[Frankfurt-Sachsenhausen|Sachsenhausen]] besonders nach der [[Preußische Annexionen 1866|Annexion durch Preußen]] außerordentlich stark. Es lebt gerade einmal ein Prozent der Bevölkerung innerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Die Bebauung erfolgte bis 1866 eher planlos mit Bebauung der sogenannten „Gärtnereizone“ außerhalb der Wallanlagen, die noch an den „krummen“ Straßenführungen und vereinzelt erhaltenen Gartenhäusern der klassizistischen Epoche ablesbar ist. Nachdem dieser Bereich durch ständige Verdichtung erschöpft schien, entwickelte sich die Bebauung entlang der breiten, allesamt Landstraßen genannten Ausfallstraßen in Richtung der Vororte weiter. So an der [[Eschersheimer Landstraße]], der [[Eckenheimer Landstraße]], [[Friedberger Landstraße]] oder der [[Bockenheimer Landstraße]]. In preußischer Zeit wurde dann auf dem Reißbrett ein schachbrettartiges Straßenraster entwickelt, das zeittypisch vereinzelt von polygonalen Platzanlagen zugunsten besonderer Blickbeziehungen etwa zu Kirchenbauten aufgebrochen ist. Der Anfang des 20. Jahrhunderts unter Oberbürgermeister [[Franz Adickes (Politiker)|Franz Adickes]] erbaute [[Frankfurter Alleenring]] fasst als Ringstraße mit breitem, begrüntem Mittelstreifen diese Stadterweiterung ein. Er folgt in weiten Bereichen etwa dem Verlauf der alten [[Frankfurter Landwehr]]. |

|||

[[Bild:frankfurt-land.jpg|thumb|left|150px|Ländliche Umgebung im Frankfurter Westen im Kontrast zur Innenstadt, im Hintergrund der [[Industriepark Höchst]]]] |

|||

Das Stadtgebiet war auch in dieser Zeit (also zwischen Erstem Weltkrieg und Nationalsozialismus) wieder durch '''Eingemeindungen''' gewachsen. Die ehemalige Stadt [[Frankfurt-Höchst|Höchst]] bereicherte Frankfurt um eine Altstadt, die noch heute sehr gut erhalten ist. Das älteste Gebäude Frankfurts befindet sich ebenfalls dort, die ''Justinuskirche''. Die umliegenden Dörfer wurden mit eingemeindet, durften aber bis heute ihren ländlichen Charakter beibehalten. Sie sind heute im [[Ortsbezirk (Frankfurt)|Ortsbezirk]] [[Frankfurt-West]] zusammengefasst. Die spätesten Eingemeindungen fanden im Nordosten statt. Diese Stadtteile haben wohl am wenigsten mit dem Frankfurter Kerngebiet gemein (Kalbach, Harheim, Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach; dazu im Osten Bergen-Enkheim). |

|||

Gebaut wurden üblicherweise in der Art des geschlossenen Blockrands mit vier bis fünf Etagen – und dabei die vorhandenen Villen des [[Klassizismus]] größtenteils abgerissen und die großen Gartengrundstücke parzelliert. Ausnahmen blieben die Villen der Familien Rothschild, Bethmann (alle im Zweiten Weltkrieg zerstört) und das bereits im 18. Jahrhundert an Stelle einer Wasserburg erbaute Holzhausenschlößchen, deren Parks den Bewohnern der umgebenden Stadtteile willkommene Erholungsmöglichkeiten bieten. Als lokale Besonderheit dominierte noch bis 1880 vielerorts ein zurückhaltender Spätklassizismus und selbst die nachfolgenden, stärker im „wilhelminischen“ Geschmack errichtete Architektur entwickelte beim Geschosswohnungsbau in der eher kaufmännisch denkenden Stadt nie die repräsentative Prachtentfaltung, wie sie aus anderen in jener Zeit stark gewachsenen Städten wie Wiesbaden, Leipzig oder Berlin bekannt ist. |

|||

Das Gebiet der Innenstadt hat sich vor allem nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] fundamental verändert. Seit den 1950ern bis in die frühen 70er Jahre, wollte man eher zaghaft immer höher hinaus, auch wenn Frankfurt schon damals den Ruf der Hochhausstadt erlangte. Heute wird höher und schneller gebaut, allerdings hat die Wirtschaftsflaute an den internationalen [[Aktienmarkt|Aktienmärkten]] den Höhenflug des [[Millennium]]s etwas gebremst. |

|||