„Pest“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Bdk (Diskussion | Beiträge) - {{Kandidat}} + {{Exzellent}} 8 pros |

|||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Begriffsklärungshinweis}} |

|||

''Dieser Artikel befasst sich mit der '''Pest''' als Krankheit, andere Bedeutungen unter [[Pest (Begriffsklärung)]]'' |

|||

{{Infobox ICD |

|||

---- |

|||

| 01-CODE = A20 |

|||

Die '''Pest''' ([[Latein|lat.]] ''pestis'' "[[Seuche]]") ist eine hochgradig ansteckende [[Krankheit]]. Erreger der Erkrankung ist das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Yersinia pestis]]''. In großen [[Pandemie]]n hat diese Krankheit immer wieder die Weltbevölkerung getroffen und damit die Geschichte der Menschheit beeinflusst. Für den Verlauf der Geschichte in Europa ist vor allem die große Pest[[epidemie]] im 14. Jahrhundert prägend gewesen. Mit dieser Pestepidemie befaßt sich ein separater Artikel "''[[Schwarzer Tod]]''". |

|||

| 01-BEZEICHNUNG = Pest |

|||

}} |

|||

[[Datei:Grafik pest.png|mini|hochkant=1.3|{{Farbindex|6EB2E0}} Gemeldete Pesterkrankungen (1970–1998)<br />{{Farbindex|2868A6}} Korrelation mit festgestelltem Vorkommen der Pest bei Tieren]] |

|||

[[Bild:Pestarzt.jpg|thumb|210px| „Doktor Schnabel von Rom“ Kupferstisch von [[Paulus Fürst]] [[1656]] (nach J. Columbina), Durch diese Kleidung hofften die Ärzte während der Pestepidemie von [[1656]] in Rom sich vor der Pestansteckung zu schützen. Sie trugen einen Wachsmantel, eine Art Schutzbrille und Handschuhe. In dem Schnabel befand sich ''„wolriechende Specerey“'']] |

|||

Die '''Pest''' ({{laS|pestis}} „[[Seuche]],<ref name="Georges-1913">{{Georges-1913-Latein |Lemma= |Band=2 |Spalte=1668 |SpalteBis=1669 |zenoID=20002561948}}</ref> [[Epidemie]], Beulenpest,<ref>Georg Deininger: ''Beitrag zur Pestlehre im 15. Jahrhundert.'' In: ''Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und medicinische Geographie.'' Band 3, 1880; Neudruck Olms, Hildesheim / New York 1971, S. 348–356 („Beulenpest“). [[Heinrich Schipperges]]: ''Die Kranken im Mittelalter.'' Beck, München 1990, S. 105 („jede gefährliche Seuche“, „Schwarzer“ Tod, vor allem „Bubonenpest“).</ref> Pestplage“; {{grcS|λοιμός|loimós}};<ref>[[Seuche #Etymologie und Geschichte des Seuchenbegriffs]]</ref> {{enS|plague}}), veraltet auch ''Pestilenz'' genannt ([[Mittelhochdeutsche Sprache|mittelhochdeutsch]] ''pestilencie'' entlehnt von lateinisch ''{{lang|la|pestilentia}}''),<ref>{{Deutsches Wörterbuch |Lemma=Pestilenz, f. |Band= |Sp= |lemid=P02083}}</ref> ist eine hochgradig ansteckende [[Infektionskrankheit]], die insbesondere durch das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Yersinia pestis]]'' hervorgerufen wird. Diese Erkrankung kann in verschiedenen Formen auftreten, unter anderem als [[#Beulenpest|Beulenpest (Bubonenpest)]] und als [[#Lungenpest|Lungenpest]]. |

|||

== Arten == |

|||

Während im Lateinischen und im Altgriechischen die genannten Wörter für jede als Seuche auftretende ansteckende Krankheit verwendet wurden,<ref name="Georges-1913" /><ref>{{Literatur |Autor=[[Wilhelm Pape]], Max Sengebusch (Bearb.) |Titel=Handwörterbuch der griechischen Sprache |Auflage=3. Auflage, 6. Abdruck |Verlag=Vieweg & Sohn |Ort=Braunschweig |Datum=1914 |Online=http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/Pape-1880----02-0062.png |Abruf=2021-05-03}}</ref> bezeichnet ''Pest'' im engen Sinn heute eine bestimmte Infektionskrankheit, deren Erreger erst 1894 entdeckt wurde und seit 1944 ''Yersinia pestis'' heißt. Ursprünglich ist diese Erkrankung eine [[Zoonose]], also eine von Tieren auf Menschen und umgekehrt übertragbare Krankheit, und geht von [[Nagetiere]]n wie [[Murmeltiere]]n, [[Ratten]], [[Eichhörnchen]] aus, in deren Populationen sie [[Enzootie|enzootisch]] sein kann. Der Übertragungsweg zum Menschen ist indirekt, klassischerweise über den Biss eines infizierten [[Rattenfloh|Flohs]], der als [[Vektor (Biologie)|Vektor]] dient; es ist aber auch eine direkte Mensch-zu-Mensch-Ansteckung über [[Tröpfcheninfektion]] möglich. |

|||

Man unterscheidet vier Erscheinungsformen der Pest: Beulenpest, Pestsepsis, Lungenpest sowie die abortive Pest. Bei Pandemien treten alle Formen der Erkrankung auf, eine Beulenpest entwickelt sich ohne Behandlung außerdem fast immer in eine Pestsepsis und eine Lungenpest. |

|||

Eine Impfung gegen den Erreger mit dem derzeitigen [[Pestimpfstoff]] wird von der [[Weltgesundheitsorganisation|WHO]] nur für Risikogruppen empfohlen. Für die Behandlung einer Infektion stehen verschiedene [[Antibiotikum|Antibiotika]] zur Verfügung, doch es werden zunehmend [[Antibiotikaresistenz|Resistenzen]] beobachtet. In [[Deutschland]], [[Österreich]] und der [[Schweiz]] ist die Pest eine [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtige Erkrankung]]. |

|||

=== Beulenpest === |

|||

Die Pest führte als sogenannter [[Schwarzer Tod]] im 14. Jahrhundert zu einer der verheerendsten [[Pandemie]]n<ref>[[Gundolf Keil]]: ''Pest im Mittelalter: die Pandemie des „Schwarzen Todes“ von 1347–1351.'' In: Walter Buckl (Hrsg.): ''Das 14. Jahrhundert – Krisenzeit.'' Regensburg 1995 (= ''Eichstätter Kolloquium.'' Band 1), S. 95–107.</ref> der Menschheitsgeschichte und bereits im 6. Jahrhundert als [[Justinianische Pest]] zu großen [[Epidemie]]n im [[Mittelmeerraum]]. Ein historischer Überblick über die [[Krankheit]] und weitere, ebenfalls als ''Pest'' bezeichnete Seuchen, die viele Menschenleben forderten, ist unter [[Geschichte der Pest]] nachzulesen. |

|||

Bei der Beulenpest, auch ''Bubonenpest'' genannt (lat. ''bubo'' "Beule"), erfolgt die Ansteckung gewöhnlich durch den Biss des [[Rattenfloh]]s. Wenn ein [[Flöhe|Floh]] seinen [[Wirt (Biologie)|Wirt]] wechselt und diesen beißt, überträgt er [[Bakterien]] und Krankheitskeime auf ihn. Die [[Inkubationszeit]] liegt bei zwei bis sechs Tagen. Die Symptome äußern sich in [[Fieber]], Kopf- und Gliederschmerzen, starkem Krankheitsgefühl, Benommenheit und später Bewusstseinsstörungen. Der Name Beulenpest stammt von den stark geschwollenen, sehr schmerzhaften Beulen am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten, die durch die Infektion der [[Lymphknoten]] und Lymphgefäße im Bereich des Flohbisses entstehen. Diese Beulen können bis zu 10 cm groß werden und sind aufgrund innerer Blutungen in den Lymphknoten blau-schwarz gefärbt. Die Geschwüre zerfallen, nachdem sie [[Eiter|eitrig]] eingeschmolzen sind. |

|||

== Erreger == |

|||

Die Beulenpest als solche ist nicht tödlich und die Beulen sind nach Eröffnung auch heilbar. Allerdings kommt es bei bis zu 75% der unbehandelten Patienten zu einer [[Infektion]] des Blutes und somit zur Pestsepsis und zur Lungenpest oder zu einer Streuung der Erreger mit ausgedehnten Hautblutungen. Diese Formen führen unbehandelt zum Tod. |

|||

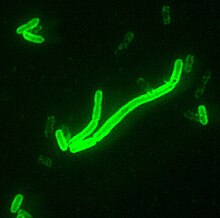

[[Datei:PHIL 1918 lores Floureszenz Yersinia.jpg|mini|''Yersinia pestis'']] |

|||

Die Pest wird bei Mensch und Tier durch das Bakterium ''[[Yersinia pestis]]'' (früher unterteilt in ''Yersinia pestis orientalis'', ''Yersinia pestis antiqua'' und ''Yersinia pestis medievalis'') ausgelöst. Dieses Bakterium, eine Mutation des für den Menschen relativ ungefährlichen Bakteriums ''[[Yersinia pseudotuberculosis]]'', ist sehr anpassungsfähig, und es werden sehr viele verschiedene Varianten beschrieben. Die [[Virulenz|krankmachenden Eigenschaften]] von ''Yersinia pestis'' entstehen durch [[Ektotoxin]]-, [[Endotoxin]]- und [[Bakterienkapsel]]bildung. |

|||

Die Beulenpest verbreitet sich im Winter langsamer als im Sommer, da der Überträgerfloh bei Temperaturen unter 12 °C in eine [[Kältestarre]] fällt. Der epidemische Höhepunkt dieser Pestart war synchron des Reproduktionszyklus der Flöhe stets im Herbst. |

|||

== Übertragungsweg == |

|||

=== Infektionskette === |

|||

Die Pest kann auf verschiedene Weise übertragen werden: zum einen durch den [[Biss]] von mit [[Krankheitserreger]]n verseuchten [[Insekten]], vorwiegend [[Flöhe]]n, zum anderen durch [[Tröpfcheninfektion]]. Letztere Übertragungsart führt zur primären Lungenpest. |

|||

Verkürzt dargestellt verläuft der typische [[Infektkette|Infektionsweg]] bei der [[#Beulenpest|Beulenpest]] „von Ratte – [[Rattenfloh]] – Mensch, und weiter bei der Lungenpest durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch“.<ref>Bernhard D. Haage: ''Ein neues Textzeugnis zum Pestgedicht des Hans Andree.'' In: ''Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen.'' Band 8/9, 2012/2013, S. 267–282, hier: S. 267. Zu Hans Andree vgl. auch Bernhard D. Haage: ''Hans Andree.'' In: ''[[Verfasserlexikon]].'' 2. Auflage. Band 1, 1978, Sp. 351–352. Zum Pestgedicht vgl. auch Bernhard D. Haage: ''Zur Überlieferung eines altdeutschen Pestgedichts.'' In: Gundolf Keil (Hrsg.): ''gelêrter der arzenîe, ouch apotêker. Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Willem F. Daems'' (= ''Würzburger medizinhistorische Forschungen.'' Band 24). Pattensen [jetzt Würzburg] 1982, S. 323–335; sowie Bernhard Dietrich Haage: ''Das gereimte Pestregimen des Codex Sangallensis 1164. Metamorphosen eines Pestgedichts'' (= ''Untersuchungen zur mittelalterlichen Pestliteratur.'' Band 5). Pattensen [jetzt Würzburg] 1977 (= ''Würzburger medizinhistorische Forschungen.'' Band 8).</ref> |

|||

Die Pestsepsis entsteht durch Infektion des Blutes. Dies kann sowohl durch Infektion von außen, zum Beispiel offene Wunden, geschehen, wie auch als Komplikation aus den beiden anderen schweren Verlaufsformen, zum Beispiel durch Platzen der Pestbeulen nach innen. Die Erreger im [[Blut]] verteilen sich mit dem Blutstrom im gesamten Körper. Die Infektion bewirkt ein hohes [[Fieber]], [[Schüttelfrost]], [[Kopfschmerz]]en und ein allgemeines Unwohlsein, später großflächige Haut- und Organblutungen. Pestsepsis ist unbehandelt praktisch immer tödlich, in der Regel spätestens nach 36 Stunden. |

|||

=== Flöhe === |

|||

Das Zwischenglied bei der Übertragung von der [[Ratten|Ratte]] auf den Menschen ist der Floh. Als erster entdeckte diesen Zusammenhang 1898 Paul-Louis Simond.<ref name="Ratte_1" /> An erster Stelle steht die tropische Flohart ''[[Xenopsylla cheopis]]'' (Rattenfloh). Über die Bedingungen und Mechanismen der Verbreitung der Pest durch diesen Floh siehe [[Rattenfloh#Der Rattenfloh als Krankheitsüberträger|dort]]. Diese Flohart kommt in Europa wegen der für diese Art zu kühlen Witterungsbedingungen nicht vor. A. W. Bacot vermutete, dass der Menschenfloh (''Pulex irritans''), der in Europa verbreitet ist und sich durch eine große Variationsbreite in Bezug auf Wirtstiere auszeichnet, für die Übertragung verantwortlich sei.<ref name="PMID20474557">A. Bacot: ''LXIX. A study of the bionomics of the common rat fleas and other species associated with human habitations, with special reference to the influence of temperature and humidity at various periods of the life history of the insect.'' In: ''The Journal of hygiene.'' Band 13, SupplJanuar 1914, S. 447–654.15, {{ISSN|0022-1724}}. PMID 20474557. {{PMC|2167455}}.</ref> Die Forscher Hariette Chick und C. J. Martin schlugen ''Nosopsyllus fasciatus'' (= ''Ceratopsyllus fasciatus'') als Überträger vor. Diese Flohart macht die Hälfte der Flöhe in England aus.<ref name="PMID20474438">H. Chick, C. J. Martin: ''The Fleas Common on Rats in Different Parts of the World and the Readiness with which they Bite Man.'' In: ''The Journal of hygiene.'' Band 11, Nummer 1, März 1911, S. 122–136, {{ISSN|0022-1724}}. PMID 20474438. {{PMC|2167231}}.</ref> Diese beiden Arten kommen mit tieferen Temperaturen weit besser zurecht als ''Xenopsylla cheopis''. Hinzu kommt, dass dessen Eier bei 13 °C absterben, so dass Bacot meinte, dass mindestens 15,5 °C vorliegen müssten, um dessen Flohpopulation am Leben zu erhalten. Demgegenüber überlebte ein Teil der Eier von ''Pulex irritans'' noch bei 8 °C, und die Hälfte der Eier von ''Nosopsyllus fasciatus'' überstand sogar Temperaturen von 5 °C. Heute geht man von einem Temperaturfenster von 0 bis 40 °C für diesen Floh aus. ''Nosopsyllus fasciatus'' und ''Pulex irritans'' finden sich weit verbreitet in [[England]], [[Wales]], [[Schottland]], den [[Shetland]]s, den [[Orkney]]s sowie in [[Irland]]. |

|||

Diese Floharten unterscheiden sich in ihrer [[Vektor (Biologie)|Vektor]]-Effektivität. Damit bezeichnet man die Effektivität, mit der eine Flohart zur Krankheitsübertragung in der Lage ist. C. M. Wheeler und J. R. Douglas betrachteten die Vektoreffektivität als von drei Potentialen abhängig, deren jedes ein Maß für die jeweils nachgenannte Frage ist: |

|||

# Das Infektionspotential: Wie viele Individuen einer Floh[[Population (Biologie)|population]] saugen [[Blut]] mit Pestbakterien? |

|||

# Das infektiöse Potential: Wie viele dieser Flöhe können selbst eine Pest hervorrufen, weil ihr [[Rattenfloh#Übertragungsmechanismus|Verdauungstrakt blockiert]] ist? |

|||

# Das Übertragungspotential: Wie oft kann ein einzelner Floh die [[Infektion]] übertragen, bevor er selbst stirbt oder die Blockade aufgelöst wird? |

|||

Man führte dann den Vektor-Index ein, um die verschiedenen Floharten miteinander in diesem Punkte vergleichen zu können. Die ''Xenopsylla''-Arten wurden zum Maßstab genommen.<ref>C. M. Wheeler und J. R. Douglas: ''Sylvatic plague studies V, The determination of vector efficiency.'' In: ''[[The Journal of Infectious Diseases]]'', 77, 1945, S. 1–12.</ref> ''Nosopsyllus fasciatus'' kommt diesen am nächsten. Dagegen zeigt ''Pulex irritans'' geringe Vektoreffektivität, ähnlich wie [[Katzenfloh|Katzen]]- und [[Hundefloh|Hundeflöhe]], weil bei ihnen die erforderliche Blockade durch Bakterienklumpen selten vorkommt. Bei Laborversuchen kam ''Nosopsyllus fasciatus'' auf den 2. Platz hinter ''Xenopsylla cheopis''. Bei ''Pulex irritans'' kam es nur bei einem von 57 Exemplaren zur Blockade, und dieses Exemplar starb, bevor es seine Infektion weitergeben konnte. Georges Blanc und Marcel Baltazard gingen einen anderen Weg: In der Pest von 1940 in [[Marokko]] fingen sie ''Pulex irritans'' in Häusern Pestverstorbener in [[Marrakesch]], zerdrückten sie und spritzten ihre Lösung in Meerschweinchen, die alsbald an Pest verstarben.<ref>Georges Blanc, Marcel Baltazard: ''Recherches experimentales sur la peste.'' In: ''Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences'', 213, 1941, 813–814.</ref> Damit lenkten sie den Blick auf die Möglichkeit, dass die Pest ohne Ratte vom Menschenfloh unmittelbar übertragen werden konnte, worauf sie in einer weiteren Veröffentlichung<ref>Georges Blanc, Marcel Baltazard: ''Recherches sur le mode de transmission naturelle de la peste bubonique et septicémique.'' In: ''Archives de l’Institut Pasteur du Maroc'', 111, 5, 1945, S. 173–348.</ref> hinwiesen. Die marokkanischen Häuser waren voll von Menschenflöhen. Von gut 3500 eingesammelten [[Flöhe]]n waren 3000 ''Pulex irritans'', während nur knapp 600 Exemplare ''Xenopsylla cheopis'' gefunden wurden.<ref>Georges Blanc, Marcel Baltazard: ''Recherches …'', S. 192.</ref> Dagegen wandte Georges Girard ein, dass die Pestepidemien in Indien, Senegal und Madagaskar starke Unterschiede zu der marokkanischen aufwiesen, obgleich auch dort ''Pulex irritans'' in Mengen aufgetreten waren. Er bestritt im Übrigen aus seiner Erfahrung die Effektivität als Übertragungsvektor von ''Pulex irritans''. Aber er hielt es für möglich, dass die Menge der Flöhe in Marokko den Mangel an Effektivität ausgeglichen habe.<ref>Georges Girard: ''Les ectoparasites de l’homme dans l’épidémiologie de la peste''. In: ''Bulletin de la Société de Pathologie Exotique'' XXXVI, 1943, S. 4–41.</ref> Andere Untersuchungen von Pest in Nordafrika, besonders in Ägypten, zeigten, dass der Menschenfloh an der Verbreitung der Pest nicht beteiligt war, obgleich er in hohem Grad von der Pest infiziert war.<ref name="Pollitzer 1954" /> Atilio Macchiavello stellte andererseits das vollständige Fehlen von ''Xenopsylla cheopis'' bei einem Pestausbruch in Peru 1946 in 600–700 m Höhe fest.<ref name="PMID17840540">A. Macchiavello: ''A Focus of Sylvatic Plague on the Peruvian-Ecuadorian Frontier.'' In: ''Science.'' Band 104, Nummer 2710, Dezember 1946, S. 522, {{ISSN|0036-8075}}. [[doi:10.1126/science.104.2710.522]]. PMID 17840540.</ref> |

|||

Robert Pollitzer und Karl F. Meyer bestimmten dann die Pestübertragung durch Flöhe näher als massenhaften Befall von Flöhen, deren Saugwerkzeuge von vorherigem Befall von Nagern infiziert waren (mechanische Übertragung), oder als Bisse von im Verdauungssystem blockierten Flöhen (biologische Übertragung).<ref name="Pollitzer/Meyer">Robert Pollitzer und Karl F. Meyer: ''The Ecology of Plague''. In: Jacques M. May (Hrsg.): ''Studies in Disease Ecology, Studies in Medical Geography.'' Band 2, New York 1961, S. 433–590.</ref> In Nordamerika ist der Hauptüberträger der Pest von Tier auf Mensch der Floh ''[[Oropsylla montana]]'', obwohl bei diesem keine Blockade eintritt.<ref name="re" /> |

|||

Ein wesentlicher Faktor bei der Übertragung der Pest durch den Floh ist die Zahl der Bakterien, die er bei einem Biss injiziert. Ole Jørgen Benedictow ging von 25.000 Bakterien pro Biss eines blockierten Flohs aus.<ref>Ole Jørgen Benedictow: ''Plague in the Late Medieval Nordic Countries''. Oslo 1992, S. 241.</ref> Allerdings waren die Zahlen vor Einführung der [[Polymerase-Kettenreaktion|PCR-Technik]] sehr ungenau. Mit dieser Methode hat man um die 100.000 Bakterien von ''Yersinia pestis'' in den infizierten Exemplaren gefunden.<ref name="Engelthaler/Gage">D. M. Engelthaler, K. L. Gage: ''Quantities of Yersinia pestis in fleas (Siphonaptera: Pulicidae, Ceratophyllidae, and Hystrichopsyllidae) collected from areas of known or suspected plague activity.'' In: ''Journal of medical entomology.'' Band 37, Nummer 3, Mai 2000, S. 422–426, {{ISSN|0022-2585}}. PMID 15535587.</ref> |

|||

Auch wurde bei Untersuchungen von Flöhen in New Mexico und Colorado ein Zusammenhang zwischen Bakterienkonzentration und Mikromilieu der Flöhe festgestellt: Flöhe, die sich vom Wirtstier gelöst und in die Erde vergraben hatten, hatten höhere Konzentrationen als solche im Pelz des Wirtstieres. Die vom Boden aufgesammelten Flöhe waren nicht alle infiziert, aber die, die es waren, hatten eine ausreichende Konzentration für die Blockierung, während bei den Flöhen im Pelz eines Wirtstieres dies nur bei einem von 50 Flöhen der Fall war. Dafür war die Infektionsrate bei den Letzteren höher.<ref name="Engelthaler/Gage" /> |

|||

Der Aufenthalt der Flöhe außerhalb von Wirtstieren in Nestern und im Boden ist jedoch keine besondere Verhaltensweise bestimmter Floharten, so dass die Unterscheidung zwischen Pelzfloh und Nestfloh nicht weiterführt. Pollitzer und Meyer stellten fest, dass es zwischen Nestflöhen und Pelzflöhen keine Trennungslinie gibt. Das unterschiedliche Verhalten in diesem Zusammenhang zwischen ''Xenopsylla cheopis'' und ''Nosopsyllus fasciatus'' beruht auf ihren Fressgewohnheiten: ''cheopis'' beißt oft und verlässt daher selten und nur kurz das Wirtstier, während ''fasciatus'' seltener beißt und daher längere Zeit auch ohne Wirtstier lebt. Nach Pollitzer und Meyer hängt dies aber nicht mit der Art, sondern mit dem Klima zusammen, in welchem die Flöhe leben: ''cheopis'' in tropischen Breiten, ''fasciatus'' in kühleren Gegenden. Von diesen Erkenntnissen ausgehend ist ''fasciatus'' nicht unbedingt ein schlechterer Pestvektor als ''cheopis''.<ref name="Pollitzer/Meyer" /> |

|||

=== Warmblütige Wirtstiere === |

|||

Es hat sich gezeigt, dass die Pest über 200 Säugetierarten befallen kann, also nicht auf Ratten beschränkt ist. Sie wurde auch bei Hunden und Katzen festgestellt.<ref name="Pollitzer 1954">Robert Pollitzer: ''Plague.'' WHO Genf 1954 S. 623–654; und: 1960 S. 387–400.</ref> Neben der braunen bis schwarzen [[Hausratte]] (''Rattus rattus'') und der grau-braunen [[Wanderratte]] (''Rattus norvegicus'') wurde auch der [[Hausmaus]] (''Mus musculus'') die Auslösung von Epidemien zugeschrieben, so die in Südost-Russland in den 20er Jahren, in Brasilien 1936–1945 und in Saigon 1943. Gleichwohl spielt die Hausmaus in diesem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle, da sie nicht die hohe Bakterienkonzentration im Blut entwickelt, die erforderlich ist (Pollitzer 1954 S. 299–300). Außerdem ist deren Floh ''Leptopsylla segnis'' ein schlechter Überträger. Er nimmt nur wenig Pestbakterien auf. Auch ist der Floh in hohem Grade auf die Maus fixiert.<ref name="Pollitzer 1954" /> Die Ratten standen daher immer im Vordergrund. Das beruhte auf der Beobachtung bei der Pest 1905 in Bombay, dass es zu dieser Zeit dort eine Überfülle von Ratten beider Arten gab. Die Kommission beobachtete, dass die Seuche zuerst die Wanderratte ergriff, etwa 10 Tage danach die Hausratte, und der Höhepunkt der Sterblichkeitsrate bei den Menschen knapp 1 Monat später auftrat.<ref>''Journal of Hygiene'' VII, 6, 1907 S. 724–762.</ref> 1910 starben einige Kilometer entfernt von [[Ipswich]] einige Personen an einer bakteriologisch identifizierten Pest. Daraufhin machte man Jagd auf Ratten, und von den 568 gefangenen Exemplaren wiesen 17 Pestbakterien auf.<ref name="PMID11064697">J. Black, D. Black: ''Plague in east Suffolk 1906-1918.'' In: ''Journal of the Royal Society of Medicine.'' Band 93, Nummer 10, Oktober 2000, S. 540–543, {{ISSN|0141-0768}}. PMID 11064697. {{PMC|1298133}}.</ref> |

|||

Alle in dieser ländlichen Gegend waren Wanderratten. Aber man geht davon aus, dass die Schwarze Ratte der wichtigste Vermittler der Pestepidemie von Indien 1898 bis Madagaskar 1998 gewesen ist. Der Floh bleibt nur bei lebenden Tieren. Sobald das befallene Lebewesen erkaltet, verlässt der Floh den Wirt. |

|||

Da in [[Südamerika]] häufig [[Meerschweinchen]] gegessen werden, kommt es auch in neuerer Zeit immer wieder zu Ansteckungen.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.sueddeutsche.de/panorama/meerschweinchen-eine-spezialitaet-die-das-leben-kosten-kann-1.519756 |titel=Meerschweinchen – Eine Spezialität, die das Leben kosten kann |werk=[[Süddeutsche Zeitung]] |datum=2010-05-11 |abruf=2018-03-14}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.bildderfrau.de/gesundheit/krankheiten/article210040003/Pest-Uebertragung-und-Symptome-des-schwarzen-Tods.html |titel=Pest – Übertragung und Symptome des „schwarzen Tods“ |werk=[[Bild der Frau]] |datum=2017-04-06 |abruf=2018-03-14}}</ref> |

|||

== Krankheitsentstehung == |

|||

Wenn bei der Infektion ausreichend viele Bakterien in die Blutbahn gelangt sind, sodass die körpereigene Abwehr ihrer nicht mehr Herr wird, kommt es nach kurzer Zeit zu einer hohen Bakterienkonzentration im Blut, die dann zu einer [[Sepsis]] führt. |

|||

Die blutvergiftende Wirkung wird ausgelöst, wenn die Bakterien ihren normalen Lebenszyklus vollenden und absterben. Dabei werden große Mengen [[Toxizität|toxischen]] Sekrets direkt in den Blutkreislauf abgegeben; Nieren und Leber können [[Nekrose|nekrotisch]] werden, wenn sie versuchen, den Organismus von [[Toxin]]en zu reinigen. Am Ende erliegt das Opfer einem toxischen Schock. |

|||

== Klinische Erscheinungen == |

|||

Man unterscheidet vier Erscheinungsformen der Pest: ''Beulenpest'', auch ''Bubonenpest'' genannt (von griechisch βουβών „Drüse in der Schamgegend, Geschwulst“<ref>[[Johann Baptist Hofmann]]: ''Etymologisches Wörterbuch des Griechischen.'' R. Oldebourg, München 1950, S. 38.</ref>), ''Pestsepsis'', ''Lungenpest'' sowie die ''abortive Pest''. Bei [[Pandemie]]n treten alle Formen der Erkrankung auf, am häufigsten jedoch die Beulenpest und die Lungenpest. Aus einer Beulenpest entwickelt sich ohne Behandlung oftmals eine Pestsepsis, die zu einer Lungenpest führt. Selten tritt auch die [[Meningitis|Pestmeningitis]] auf, wenn die hämatogene Streuung der Pesterreger (''Yersinia pestis'') nach Beulenpesterkrankung die Hirnhäute befällt. |

|||

Als '''Hautpest''' bezeichnet man die (sekundär) in Folge der Beulenpest auftretenden Hauterscheinungen. Seltener ist die '''primäre Hautpest''' mit Roseolen, Karbunkeln und oft ausgedehnten Haut- und Schleimhautblutungen, die zur Bezeichnung der Pest als [[Schwarzer Tod]] beigetragen haben.<ref>Karl Wurm, A. M. Walter: ''Infektionskrankheiten.'' In: [[Ludwig Heilmeyer]] (Hrsg.): ''Lehrbuch der Inneren Medizin.'' Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1955; 2. Auflage ebenda 1961, S. 9–223, hier: S. 220 f.</ref> |

|||

=== Beulenpest === |

|||

[[Datei:Plague bubo.jpg|mini|Pestbeule in der Leistengegend]] |

|||

[[Datei:4311779942 2c128d28d6 bBubonPeste2.jpg|mini|Pestbeule in der Achselhöhle]] |

|||

Bei der '''Beulenpest''' oder '''Bubonenpest''' erfolgt die Ansteckung gewöhnlich durch den Biss eines [[Rattenfloh]]s, der den Erreger als [[Zwischenwirt]] in sich trägt. Durch den [[Wirt (Biologie)|Wirtswechsel]] wird das Bakterium von einem infizierten auf ein bislang gesundes Nahrungsopfer übertragen, nachdem es sich im Floh vermehrt hat. Neben der Übertragung von Ratte über Rattenfloh zum Mensch besteht auch ein [[Menschenfloh#Menschenfloh als Krankheitsüberträger|Übertragungsweg]] über den Menschenfloh von Mensch zu Mensch. |

|||

Die [[Inkubationszeit]] liegt bei wenigen Stunden bis sieben Tagen. Die [[Symptom]]e sind [[Fieber]], Kopf- und Gliederschmerzen, starkes Krankheitsgefühl und Benommenheit. Später kommt es zu Bewusstseinsstörungen. Der Name Beulenpest stammt von den stark geschwollenen, sehr schmerzhaften Beulen ('''Bubonen''' oder '''Pestbeulen''', die ein Paket geschwollener Lymphknoten des Sekundärkomplexes bilden können) am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten (axilläre und inguinale Bubonen), die durch die [[Infektion]] der [[Lymphknoten]] und [[Lymphgefäß]]e im Bereich des Flohbisses entstehen. Diese Beulen bzw. „Drüsenschwellungen“ können einen Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern erreichen und sind aufgrund innerer Blutungen in den Lymphknoten blau-schwarz gefärbt. Die Geschwülste zerfallen, nachdem sie eitrig eingeschmolzen sind. |

|||

=== Pestsepsis === |

|||

Die (primäre) '''Pest[[sepsis]]''' entsteht durch Eintritt der Bakterien von ihrem Vermehrungsort in die Blutbahn. Dies kann durch Infektion von außen, zum Beispiel über offene Wunden, geschehen, aber auch als Komplikation aus den beiden anderen schweren Verlaufsformen, zum Beispiel durch Platzen der Pestbeulen nach innen. Die Erreger im [[Blut]] verteilen sich mit dem Blutstrom im gesamten Körper. Die Infektion bewirkt hohes [[Fieber]], [[Schüttelfrost]], [[Kopfschmerz]]en, Schwindelerscheinungen und ein allgemeines Unwohlsein, später Schock, großflächige Haut- und Organblutungen (daher der Name „Schwarzer Tod“). Pestsepsis ist unbehandelt praktisch immer tödlich, in der Regel spätestens nach 36 Stunden. |

|||

Heute kann durch die Behandlung mit [[Antibiotika]] die Sterblichkeit deutlich gesenkt werden. |

Heute kann durch die Behandlung mit [[Antibiotikum|Antibiotika]] die Sterblichkeit deutlich gesenkt werden. |

||

=== Lungenpest === |

=== Lungenpest === |

||

[[ |

[[Datei:Lungenpest.jpg|mini|Infizierte Lunge: Streifige Zeichnungsvermehrung im mittleren Teil der linken Lunge, atypische Lungenentzündung]] |

||

Die Lungenpest kann sich im Verlauf der Beulenpest entwickeln, wenn die Erreger in die Blutbahn geraten (man spricht dann von einer sekundären Lungenpest), sie kann aber auch durch eine [[Tröpfcheninfektion]] von Mensch zu Mensch übertragen werden (primäre Lungenpest). Die Krankheit verläuft heftiger, weil die Abwehrbarrieren der [[Lymphknoten]] durch direkte Infektion der Lunge umgangen werden. Sie beginnt mit [[Atemnot]], [[Husten]], Blaufärbung der Lippen und schwarz-blutigem [[Auswurf]], der extrem schmerzhaft abgehustet wird. Daraus entwickeln sich ein [[Lungenödem]] und ein Kreislaufversagen, welches unbehandelt nach zwei bis fünf Tagen zum Tod führt. |

|||

Die durch Tröpfcheninfektion übertragene und höchstinfektiöse '''Lungenpest''' kommt heute relativ selten vor. Sie ist die einzige Pestform mit spezifischem Ansteckungsweg und Ausbreitungsmuster. Sie dürfte der [[Influenza]] ähneln, wenn auch die Ausbreitungskraft wesentlich schwächer ist. Die Ausbreitung ist so spezifisch, dass sie nur unter besonders begünstigenden Umständen zur Epidemie werden kann. Zunächst sind die Ansteckungsquellen selten. Nur ein kleiner Teil der pestinfizierten Bevölkerung bekommt Lungenpest, etwa bei bestehender Beulenpest und Resistenzschwäche.<ref>[[Klaus Bergdolt]]: ''Pest.'' 2005, S. 1122.</ref> Man kann zwar durch Säugetiere angesteckt werden, aber dabei handelt es sich in aller Regel um Schoßtiere. So hatten sich im 21. Jahrhundert die meisten Patienten mit Lungenpest in Amerika bei infizierten Katzen angesteckt. |

|||

Die [[Inkubationszeit]] beträgt nur 1–2 Tage, die Sterblichkeitsrate liegt hier bei 95 Prozent. |

|||

Die physische Nähe zur Pestquelle ist eine weitere Voraussetzung. Der kritische Abstand zum Gesicht eines Lungenpestkranken für eine Ansteckung liegt bei 30 cm und darunter. Im Gegensatz zu den Influenza-Viren sterben die Pestbakterien in der Luft rasch ab. Ein weiteres Moment, das die Ausbreitung vermindert, ist, dass die Infizierten sehr schnell sterben und damit nur eine geringe Zeitspanne verbleibt, in der die Lungenpest weitergegeben werden kann. Die Inkubationszeit wird mit 1 bis 3 Tagen angegeben, die Sterblichkeitsrate liegt bei 95 %, und der ansteckungsgefährliche Bluthusten tritt erst im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit auf. |

|||

=== Abortive Pest === |

|||

Gleichwohl sind im 20. Jahrhundert Lungenpestepidemien dokumentiert, die von pestinfizierten Reisenden ausgelöst wurden.<ref>T.-H. Thieh: ''Primary Pneumonic Plague in Mukden, 1946, a Report of 39 Cases with 3 Recoveries.'' In: ''Journal of Infectious Diseases'' 82, 1948 S. 52–58.</ref> Die beiden größten Lungenpestepidemien traten Anfang des 20. Jahrhunderts in der chinesischen Grenzregion [[Mandschurei]] auf.<ref>H. M. Jettmar: ''Erfahrungen über die Pest in Transbaikalien''. In: ''Medical Microbiology and Immunology'', Band 97, Januar 1923, S. 322–329.</ref> Das Auftreten war vor allem an ein kaltes Klima geknüpft.<ref>Dan C. Cavanaugh und James E. Williams: ''Plague: Some Ecological Interrelationships''. In: R. Traub, H. Starcke (Hrsg.): ''Fleas, Proceedings of the International Conference on Fleas.'' Ashton Wold, Peterborough UK, 21–25 June 1977. Rotterdam 1980, S. 245–256, 251.</ref> Die Epidemie in der Mandschurei 1910–1911 fand im Winter (September bis April) statt und war an die Hauptverkehrswege geknüpft. Die Pest wurde über 2.700 km innerhalb von 7 Monaten transportiert. Es starben mindestens 60.000 Menschen an der Pest. |

|||

Die abortive Pest ist die harmloseste Variante der Pest. Sie äußert sich meist nur als leichtes Fieber und leichte Schwellung der [[Lymphdrüse]]n. Nach überstandener Infektion haben sich [[Antikörper]] gebildet, die eine langanhaltende [[Immunität]] gegen alle Formen der Erkrankung gewährleisten. |

|||

Wu Lien-Teh beobachtete, dass die Lungenpest in der Mandschurei an die Jagd auf die Tabarganer oder auch [[Sibirisches Murmeltier|Sibirischen Murmeltiere]] (''Marmota sibirica'') gekoppelt und auf den wertvollen Pelz zurückzuführen war. Der Preis für die Felle war vor 1910 um das Vierfache gestiegen.<ref name="Wu Lien-Teh">Wu Lien-Teh: [http://www.ajtmh.org/cgi/content/abstract/s1-7/4/269 ''A Treatise on Pneumonic Plague''.] In: ''Publications of the League of Nations'' III. 13, Genève 1926.</ref> Heutige Erfahrungen haben gezeigt, dass die Lungenpest regelmäßig mit der Erkrankung von Nagetierpopulationen auftritt. Der Zusammenhang zwischen der Lungenpest und einer vorangegangenen Nagererkrankung mit epidemischer Beulenpest ist gut dokumentiert. |

|||

==Übertragungsweg== |

|||

Wenn die Erreger bei einer Beulenpest über die Blutbahn im Verlaufe einer Pestsepsis in die Lunge geraten, spricht man von ''sekundärer Lungenpest''. Wird sie aber durch eine [[Tröpfcheninfektion]] von Mensch zu Mensch übertragen, spricht man von ''primärer Lungenpest''. |

|||

:''„Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernard Rieux aus seiner Wohnung und stolperte mitten auf dem Flur über eine tote Ratte (...) Am selben Abend sah er aus dem Dunkel des Gangs eine dicke Ratte auftauchen, mit feuchtem Fell und unsicherem Gang. Das Tier blieb stehen, schien sein Gleichgewicht zu suchen, wendete sich gegen den Arzt, blieb wieder stehen, drehte sich mit einem leisen Schrei im Kreis und fiel schließlich zu Boden, wobei aus den halb geöffneten Lefzen Blut quoll...“'' |

|||

[[Bild:Rattenfloh inf.jpg|thumb|280px|Rattenfloh]] |

|||

Mit diesen Zeilen leitet der französische Literaturnobelpreisträger [[Albert Camus]] seinen [[1947]] erschienen Roman "''Die Pest''" ein. Wenn das Werk Camus' auch fiktiv ist, so beschreibt er doch treffend das große Rattensterben, das einer Pestepidemie vorauszugehen pflegt. [[Floh| Flöhe]], insbesondere aber der [[Rattenfloh]] ''Xenopsylla cheopsis'' spielen bei der Übertragung des Pesterregers eine große Rolle. Flöhe sind [[Parasit]]en, die von außen an ihrem Wirt schmarotzen, selber aber gelegentlich Parasiten in ihrem Inneren beherbergen und ihren Wirt mit diesem Parasiten infizieren können. Das Pestbakterium ist ein solcher Parasit. Wechselt der Rattenfloh von einem infizierten Nager – beispielsweise der [[Wanderratte]] oder der [[Hausratte]] – nach dessen Tod auf einen anderen Wirt über, ist er in der Lage, diesen mit dem Pestbakterium zu infizieren. Der Rattenfloh bevorzugt dabei als neuen Wirt wiederum Ratten, für die die Pesterkrankung ebenso tödlich ist wie für den Menschen. Fehlt es aber an Ratten, nimmt der Rattenfloh auch Menschen als neue Wirte an und infiziert dann auch diese mit dem Pestbakterium ([[Zoonose]]). Diese Situation ergibt sich vor allem, wenn viele Ratten aufgrund der Pest sterben. |

|||

Die Lungenpest verläuft heftiger als die Beulenpest, weil die Abwehrbarrieren der Lymphknoten durch direkte Infektion der Lunge umgangen werden. Sie beginnt mit [[Atemnot]], [[Husten]], Blaufärbung der Lippen und schwarz-blutigem [[Sputum|Auswurf]], der extrem schmerzhaft abgehustet wird. Daraus entwickelt sich ein [[Lungenödem]] mit Kreislaufversagen, welches unbehandelt nach zwei bis fünf Tagen zum Tod führt. |

|||

Die Frage, welche weiteren Floharten neben dem Rattenfloh an der Übertragung der Pest beteiligt sind, wurde seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts unter Naturwissenschaftlern und Medizinhistorikern kontrovers diskutiert. Mittlerweile besteht Konsens, dass etwa 30 Floharten sich als Überträger der Pestbakterien eignen, darunter auch der [[Menschenfloh]] (''Pulex irritans''). Das Pestbakterium kann darüber hinaus längere Zeit auch ohne tierischen Wirt überleben – beispielsweise in Erde, im Staub, im Kot oder in Tierkadavern – und von dort aus Krankheitsopfer infizieren. |

|||

=== Abortive Pest === |

|||

Neben dieser indirekten Ansteckung kann es allerdings auch zu einer direkten Ansteckung an infizierten Nagetieren oder Menschen über offene Wunden und Speichel kommen. Gelangt der Erreger im Menschen in den Lungenblutkreislauf, entsteht die sekundäre Lungenpest mit hochinfektiösem blutigem Auswurf. Wer Kontakt mit einem darunter leidenden Patienten hat, kann sich direkt mit dieser sogenannten primären Lungenpest infizieren. Ist der Sprung des Pestbakteriums aus einer Nagerpopulation auf den Menschen erst einmal gelungen, dann ist dies sehr rasch der hauptsächliche Infektionsweg. Bereits 100 bis 200 eingeatmete Erreger reichen für eine Infektion aus. |

|||

Die abortive Pest ist die harmlose Variante der Pest. Sie äußert sich meist nur in leichtem Fieber und leichter Schwellung der [[Lymphknoten]]. Nach überstandener Infektion werden [[Antikörper]] gebildet, die eine langanhaltende [[Immunität (Medizin)|Immunität]] gegen alle Formen der Krankheit gewährleisten.<ref>[[Wilhelm Kirch]]: ''Encyclopedia of Public Health'', Volume 1: A – H, Springer 2008, ISBN 1-4020-5614-1, S. 1 unter „Abortive Plague“ {{Google Buch |BuchID=eSPK7-CHw7oC |Seite=672}}</ref> |

|||

== Untersuchungsmethoden == |

|||

Auch [[Raubtiere]], die infizierte Ratten gefressen haben, können die Bakterien und die Flöhe weiter übertragen. [[Hauskatze]]n erkranken ebenfalls an der Pest, bei [[Hunde]]n ist dies nicht bekannt. Diese Übertragungswege sind im Normalfall zwar selten, spielen jedoch im Rahmen von größeren Pandemien eine Rolle. <!-- Quelle CDC --> |

|||

Die Diagnose erfolgt über den Nachweis der Erreger im Blut, im [[Sekret]] der Beulen oder bei der Lungenpest im Auswurf. Das französisch-madagassische Forschungsteam um Suzanne Chanteau vom Institut Pasteur de Madagascar (IPM) hat sowohl für die Lungen- als auch die Beulenpest 2003 einen Schnelltest entwickelt, mit dem sich [[Antikörper]] schon innerhalb von 15 Minuten nachweisen lassen.<ref name="PMID12547544">S. Chanteau, L. Rahalison u. a.: ''Development and testing of a rapid diagnostic test for bubonic and pneumonic plague.'' In: ''Lancet.'' Band 361, Nummer 9353, Januar 2003, S. 211–216, {{ISSN|0140-6736}}. [[doi:10.1016/S0140-6736(03)12270-2]]. PMID 12547544.</ref> Davor ließen beide Erkrankungen sich erst nach einer 14-tägigen Auswertungsdauer nachweisen. |

|||

Bei den immerhin noch jährlich 4000 weltweit auftretenden Pestfällen ist eine rasche Diagnose innerhalb von 24 Stunden entscheidender Bestandteil einer erfolgreichen Behandlung. In 20 Ländern, vor allem in Afrika, tritt die Pest nach wie vor auf. |

|||

==Wilde Nagetierpopulationen als Rückzugsgebiet des Pestbakteriums== |

|||

Die zunächst vieldeutigen und oft nur schwachen [[Symptom]]e erforderten bislang in der Regel bakteriologische Untersuchungen, manchmal sogar über die [[Desoxyribonukleinsäure|DNA]] für eine eindeutige Zuordnung. Dabei sind Verwechslungen mit [[Appendizitis|Blinddarmentzündung]], [[Hirnhautentzündung]] und [[Streptokokken]]infektionen in den [[Vereinigte Staaten|USA]] dokumentiert.<ref name="PMID4924535">W. P. Reed, D. L. Palmer u. a.: ''Bubonic plague in the Southwestern United States. A review of recent experience.'' In: ''Medicine.'' Band 49, Nummer 6, November 1970, S. 465–486, {{ISSN|0025-7974}}. PMID 4924535. (Review).</ref> |

|||

[[Bild:Grafik_pest.png|thumb|400px|Ausbreitung der Pest 1998]] |

|||

Die Pestbakterien kommen auch heute noch in wilden Nagetierpopulationen – wie beispielsweise bei den [[Präriehunde]]n, [[Erdhörnche]]n und [[Murmeltier]]en – vor. Diese wilden Populationen sind die natürlichen Reservoire des Pestbakteriums, von denen aus gelegentlich domestische Nager wie beispielsweise Ratten infiziert werden. Während in Europa und [[Australien (Kontinent)| Australien]] keine infizierten Tierpopulationen bekannt sind, kommen solche im [[Kaukasus]], [[Russland]], in [[Südostasien]], [[China]], Süd- und Ost[[Afrika|afrika]], [[Mittelamerika|Mittel-]] und [[Südamerika]] sowie im Südwesten der [[USA]] vor. Nach Nordamerika gelangte der Erreger dabei über ein Handelsschiff während der Pestepidemie, die ab 1894 in Südostasien grassierte. Während nur sehr wenige Menschen in Nordamerika an der Pest erkrankten, infizierte der Erreger die amerikanische Eichhörnchenpopulation. Gelegentlich kommt es daher auch heute noch in Nordamerika zu Übertragungen von Tier zu Mensch. Meist sind es Jäger, die sich bei einem Nagetier anstecken; Norman F. Cantor verweist jedoch auch auf einen nordamerikanischen Fall aus den 1980er Jahren, bei dem eine Frau ein Eichhörnchen mit einem Rasenmäher überfuhr und sich dabei mit der Pest infizierte. |

|||

Der [[Mikroorganismus|mikrobielle]] Nachweis wird aus [[Sputum]], Blut oder Bubonenaspirat ([[Eiter]]) erhoben. |

|||

Der Pestausbruch in der indischen Stadt [[Surat]] im Jahre 1994 bestätigt daher die Aussage, die Camus bereits 1947 gegen Ende seines Romans "''Die Pest''" macht: |

|||

== Differenzialdiagnose == |

|||

:''„Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er sich daran, daß diese Fröhlichkeit ständig bedroht war. Denn er wußte, was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern steht: Daß der Pestbazillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann, daß er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und daß vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung des Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird (...)“'' |

|||

Im Frühstadium muss, wenn kein Labor zur Verfügung steht, differenzialdiagnostisch an eine „[[Tularämie]] [(‚Hasenpest‘)], [[Tuberkulose#Organtuberkulose, extrapulmonale Tuberkulose|Lymphknotentuberkulose]], [[Yersiniose]], [[Brucellose]], [[Toxoplasmose]], [[Katzenkratzkrankheit]], [[Listeriose]], [[HIV-Infektion]] und [[Lymphogranulomatose]]“<ref name="ALE">Meta Alexander: ''Pest.'' In: Hans Hornbostel, Werner Kaufmann, Walter Siegenthaler (Hrsg.): ''Innere Medizin in Praxis und Klinik.'' 4 Bände. 4., überarbeitete Auflage. Band 3: ''Blut und blutbildende Organe, Immunologie, Infektionen. Physikalische Einwirkungen.'' Georg Thieme:, Stuttgart / New York 1991, Kapitel 13.38</ref> gedacht werden. „Wegen des hohen Fiebers kommen auch [[Typhus]], [[Denguefieber]], Malaria und [[Sepsis]] in Betracht. Eine Lungenpest ist gegen andere [[Pneumonie]]n abzugrenzen.“<ref name="ALE" /> „Eine [[Pustel|pustulöse]] Pest [aufgrund einer [[Septikämie]]] erfordert den Ausschluss von [[Pocken|Variola]] bzw. [[Varizellen]].“<ref name="ALE" /> |

|||

== Epidemiologie == |

|||

Weltweit registriert die [[World Health Organisation]] (WHO) etwa 1000 bis 3000 Pestfälle pro Jahr, meistens in Form kleinerer, örtlich begrenzter Epidemien. In Europa gab es den letzten dokumentierten Pestausbruch im [[2. Weltkrieg]], heute geht man davon aus, daß die Pest in Europa nicht mehr existiert. |

|||

Die Verbreitung der Pest hängt von der Verbreitung der [[Wirt (Biologie)|Zwischenwirte]] ab. Wo sie festgestellt werden, sind immer auch Pestfälle möglich. Ob diese zu [[Epidemie]]n auswachsen können, hängt von mehreren Faktoren ab, wie beispielsweise [[Resistenz]] der [[Bakterien]] gegen [[Arzneimittel|Medikamente]], den vorherrschenden [[Hygiene|hygienischen]] Verhältnissen und der Bekämpfung der lokalen Zwischenwirte. |

|||

Die Pestausbreitung in den Epidemien von 1910 und 1921 ist auch auf die Entwicklung der Transportmittel zurückzuführen. 1921 traten die Pestfälle vor allem an den Eisenbahnstationen von [[Harbin]] bis [[Wladiwostok]] auf. Harbin war der Knotenpunkt zwischen der [[Transsibirische Eisenbahn|Transsibirischen]] und der [[Ostchinesische Eisenbahn|Ostchinesischen Eisenbahn]] und besonders betroffen. Aber auch die Reise zu Pferd verbreitete die Pest über weite Strecken, wie die Pestausbrüche in den Jahren 1878–1925 in Astrachan und dem südlichen Ural beweisen, wo es keine Eisenbahnverbindungen gab. Es starben über 5000 Menschen, davon 70 % an Lungenpest.<ref name="Wu Lien-Teh" /> Schuld am Ausbruch waren dort die unhygienischen Wohnverhältnisse: dunkel, schmutzig und überbelegt. 10–15 Menschen wohnten auf ca. 10 m². Die Menschen wuschen sich selten oder nie und wechselten auch die Kleider nicht. Die Pestkranken wurden von vielen Menschen besucht, und die Gäste wischten den Auswurf mit Händen oder Kleidern ab. Dies galt auch für die Pestepidemie von 1910, wo sich als erste die [[Sibirisches Murmeltier|Tarbagan]]-Jäger bei der Jagd nach Murmeltieren zur Gewinnung der [[Murmelfell#Asiatisches Steppenmurmeltier|Murmelfelle]] an den verseuchten Tieren ansteckten. Sie schliefen in besonders kleinen Hütten, bis zu 40 Mann in Kojen, was die Weiterverbreitung begünstigte.<ref name="Wu Lien-Teh" /> Ein weiteres Indiz waren die Verhältnisse an den Bitumen-Gruben am See [[Dalai Nur]]. Während der Pestepidemie von 1921 arbeiteten dort 4.000 Chinesen und 2.000 Russen. Von den insgesamt 1.027 Toten waren nur 4 Russen. Die Chinesen lebten zusammengepfercht in kleinen Hütten, halb in die Erde eingegraben, die Russen lebten in oberirdischen Häusern. Die Übertragung der Lungenpest per Tröpfcheninfektion kam also am Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus vor.<ref name="Wu Lien-Teh" /> |

|||

==Medizinische Behandlung== |

|||

[[Bild:Nekrose pest.jpg|thumb|280px|[[Gangrän]] der Pest]] |

|||

=== Verlauf einer Epidemie === |

|||

===Historische Entwicklung=== |

|||

Der [[Endemie|endemische]] Verlauf der Pest folgt einem für diese Seuche typischen Muster, das so bei keiner anderen Seuche festzustellen ist: Der Tod setzt bei Ratten nach Befall einer Kolonie mit der Zeit immer schneller ein. Während anfangs mit ca. 7 Flöhen pro Ratte diese einen normalen Krankheitsverlauf zeigen, wird der Befall mit der Dezimierung der Kolonie bei den verbleibenden Ratten immer stärker, so dass 50 bis 100 Flöhe pro Ratte vorkommen, was zu einer wesentlich höheren Verseuchung führt. Nach 10 bis 14 Tagen ist die Rattenkolonie so stark reduziert, dass die Flöhe kaum noch Wirte finden. Diese Dauer von 10 bis 14 Tagen ist die erste wichtige Phase der Verbreitung. Danach nehmen die Flöhe ungefähr 3 Tage lang kein Blut auf, bis ihr Drang so groß ist, dass sie, da sie keine Ratten finden, nunmehr den Menschen anfallen. Es folgt die [[Inkubationszeit|Inkubationsperiode]] von 3 bis 5 Tagen. Ihr folgt die Krankheitsperiode von 3 bis 5 Tagen, die bei der Mehrzahl der Befallenen zum Tode führt. Von der Ansteckung bis zum Tode vergehen durchschnittlich 8 Tage. Von der Erstinfizierung einer Rattenkolonie bis zum ersten Todesfall vergehen also 20 bis 28 Tage, gewöhnlich sind es 24 Tage. |

|||

Der Kontakt zwischen verseuchten und frischen Rattenkolonien führt zu einer langsamen Ausbreitung. Wichtiger ist der Ausbreitungsprozess über die Besuchspersonen. Sie nehmen die verseuchten Flöhe nach Hause mit und stecken so die eigene Rattenkolonie an. Das bedeutet, dass diese Form der Ausbreitung sich erst auswirkt, wenn die Pest bei einem Menschen sichtbar ausgebrochen ist, so dass im [[Spätmittelalter]] diese Form der Ausbreitung mit Krankenwache, Totenwache, Begräbnisfeier und Erbteilung einsetzte. Dieser Zeitpunkt ist etwa 3 bis 4 Wochen nach dem Einschleppen der Pest an einen Ort erreicht. Eine Woche später hat sich die Pest auf die Heimathöfe der Besucher verteilt, und die epidemische Phase beginnt. Bis dahin sind also ungefähr 40 Tage oder 5½ Wochen vergangen. |

|||

Die medizinische Diagnostik und Behandlung der Krankheit basiert weitgehend auf den Forschungen und klinischen Beobachtungen eines Pestausbruchs, der Ende des 19. Jahrhunderts in der [[Mongolei]] begann. Der Bakteriologe [[Alexandre Yersin]] isolierte [[1894]] in [[Hongkong]] den Pesterreger, der später nach ihm als ''Yersinia pestis'' benannt wurde. Die Ausbreitung der Pest konnte jedoch nur teilweise eingedämmt werden. 1896 erreichte sie Bombay, wo [[Masanori Ogata]] und [[Paul-Louis Simond]] nachwiesen, dass der Biss des Rattenflohs den Erreger vom Tier auf den Menschen überträgt. Sowohl in China als auch in Bombay wurde darüberhinaus der Charakter und Verlauf der Epidemie umfassend klinisch beschrieben. Damit war der Grundstein für ein wissenschaftliches Verständnis der Pestinfektion gelegt, die Dezimierung der Ratten wurde zur Vorbeugung von Pestausbrüchen betrieben. Ein wirksames Gegenmittel der Erkrankung beim Menschen war damit noch nicht gefunden. Die Grundlage hierfür war die Entdeckung des [[Penicillin]]s im Jahre [[1928]]. |

|||

Ein weiteres typisches Kennzeichen der Pestepidemie ist der Zusammenbruch im Winter. Es ist keine Epidemie der Beulenpest in einem Winter bekannt. Das hängt damit zusammen, dass bei Kälte die [[Sepsis|septische]] Bakteriendichte in den Ratten geringer ist, so dass die Flöhe weniger Bakterien aufnehmen, und damit, dass sich die Flöhe bei Kälte nicht vermehren. Das Ende von Pestepidemien, die durch Flöhe verbreitet werden, fällt regelmäßig auf die Wintermonate.<ref>H. Dubois: ''La dépression (XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles)''. In: ''Histoire de la population Française.'' 1988. S. 313–366. für Frankreich</ref> Wurde die Pest erst im Spätherbst eingeschleppt, brach sie erst im nächsten Frühjahr aus. |

|||

===Diagnose und Therapie heute=== |

|||

=== Wilde Nagetierpopulationen als Rückzugsgebiet des Pestbakteriums === |

|||

Die Diagnose erfolgt über den Nachweis der Erreger im Blut, im Sekret der Beulen oder bei der Lungenpest im Auswurf. [[Antikörper]] lassen sich ab dem zehnten Krankheitstag nachweisen. |

|||

Die Pestbakterien kommen auch heute noch in wild lebenden Nagetierpopulationen vor – wie beispielsweise bei den [[Präriehund]]en, [[Erdhörnchen]] und [[Murmeltiere]]n. Diese Populationen sind die natürlichen Reservoire des Pestbakteriums, von denen aus gelegentlich häusliche Nager wie beispielsweise Ratten infiziert werden. |

|||

Behandelt wird die Pest heutzutage mit [[Antibiotika]], und bei frühzeitiger Erkennung bestehen gute Chancen auf Heilung. Eingesetzte Antibiotika sind beispielsweise [[Streptomycin]] und [[Chloramphenicol]] sowie Kombinationen aus [[Tetracyclin]]en und [[Sulfonamid]]en. |

|||

Während in [[Europa]] und [[Australien (Kontinent)|Australien]] keine infizierten Tierpopulationen bekannt sind, kommen solche im [[Kaukasus]], in [[Russland]], in [[Südostasien]], der [[Volksrepublik China]], der [[Mongolei]], Süd- und Ost[[afrika]], [[Mittelamerika|Mittel-]] und [[Südamerika]] sowie im Südwesten der [[Vereinigte Staaten|USA]] vor. |

|||

Darüberhinaus stehen [[Impfung|Schutzimpfungen]] zur Verfügung, die allerdings nur drei bis sechs Monate wirken und nur gegen die Beulen-, nicht aber gegen die Lungenpest wirken. Die Autoren Eberhard-Metzger und Ries weisen jedoch auf die schlechte Verträglichkeit dieser Schutzimpfungen hin. Die [[Weltgesundheitsorganisation]] empfiehlt diese Impfung daher nur Risikogruppen, zu denen beispielsweise Bauern, Landarbeiter und Jäger in Regionen zählen, in denen infizierte Nagetierpopulationen verbreitet sind. |

|||

Nach Nordamerika gelangte der Erreger dabei über ein Handelsschiff während einer Pestepidemie, die ab 1894 in Südostasien grassierte. Obwohl nur sehr wenige Menschen in Nordamerika an der Pest erkrankten, infizierte der Erreger die amerikanische Eichhörnchenpopulation. Gelegentlich kommt es daher auch heute noch in Nordamerika zu Übertragungen von Tier zu Mensch. Meist sind es Jäger, die sich bei einem Nagetier anstecken. [[Norman Cantor|Norman F. Cantor]] verweist jedoch auch auf einen nordamerikanischen Fall aus den 1980er Jahren, bei dem eine Frau ein [[Grauhörnchen]] mit einem Rasenmäher überfuhr und sich dabei mit der Pest infizierte. |

|||

Weitere Maßnahmen, um eine Pestepidemie einzudämmen, sind verbesserte Hygiene, Bekämpfung der Ratten und die Verhinderung des Transports von Ratten auf Schiffen. Da nach dem Tod der Ratten die Flöhe ihren Wirt wechseln, müssen die Menschen mit Insektiziden vor den Flöhen geschützt werden. |

|||

Weltweit registriert die [[Weltgesundheitsorganisation]] (WHO) etwa eintausend bis dreitausend Pestfälle pro Jahr, meistens in Form kleinerer, örtlich begrenzter Epidemien. In Europa gab es den letzten dokumentierten Pestausbruch im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]]. Man nimmt an, dass die Pest in Europa nicht mehr existiert. |

|||

== Quarantäne und Meldepflicht == |

|||

== Behandlung == |

|||

Die Pest gehört neben den [[Pocken]], [[Cholera]] und [[hämorrhagisches Fieber|hämorrhagischem Fieber]] ([[Ebola]], [[Lassa]] u.A.) in Deutschland zu den vier [[Quarantäne]]-Krankheiten. Patienten, die daran erkrankt sind, müssen in speziellen Infektionsabteilungen abgeschirmt werden. Länderübergreifende Quarantäneregelungen für Schiff-, Luft-, Zug- oder Kraftfahrzeugverkehr sind im internationalen Sanitätsreglement von [[1971]] [http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_818_102/] festgehalten. Ein Hinweis auf die Pest, die Erkrankung an oder der Tod durch Pest müssen in Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz [http://www.landkreis-freudenstadt.de/ga/ifsg.htm] auch bei Verdacht namentlich gemeldet werden. Die Meldungen werden von den [[Gesundheitsamt|Gesundheitsämtern]] an die Landesgesundheitsbehörde und das [[Robert-Koch-Institut]] weitergeleitet. Das Robert-Koch-Institut meldet sie gemäß internationalen Vereinbarungen an die [[Weltgesundheitsorganisation]]. |

|||

Behandelt wird die Pest heutzutage mit [[Antibiotikum|Antibiotika]] über 10 Tage. Bei frühzeitiger Diagnose bestehen gute Chancen auf Heilung. Eingesetzte Wirkstoffe sind beispielsweise [[Streptomycin]] oder [[Gentamicin]] und [[Chloramphenicol]] sowie Kombinationen aus [[Tetracyclin]]en und [[Sulfonamid]]en. Chloramphenicol ist zwar hochwirksam, gilt aber wegen seiner Nebenwirkungen nur als Reservemedikament. Prophylaktisch und über sieben Tage verabreicht kommen gegebenenfalls die auch zur Behandlung eingesetzten Antibiotika [[Doxycyclin]] und [[Ciprofloxacin]] in Betracht.<ref>Marianne Abele-Horn: ''Antimikrobielle Therapie. Entscheidungshilfen zur Behandlung und Prophylaxe von Infektionskrankheiten.'' Unter Mitarbeit von Werner Heinz, Hartwig Klinker, Johann Schurz und August Stich, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Peter Wiehl, Marburg 2009, ISBN 978-3-927219-14-4, S. 159.</ref> Die Letalität steigt exponentiell zum Fortschreiten der Erkrankung. |

|||

== Vorbeugung und Meldepflicht == |

|||

== Die Pest als [[biologische Waffen|biologische Waffe]] == |

|||

{{Hauptartikel|Pestimpfstoff}} |

|||

Es stehen [[Impfung|Schutzimpfungen]] zur Verfügung, die aber eine [[Immunität (Medizin)|Immunität]] lediglich für drei bis sechs Monate gewähren, und dies auch nur bei der Beulenpest, nicht aber bei der Lungenpest. Die Autoren Eberhard-Metzger und Ries weisen jedoch auf die schlechte Verträglichkeit dieser Schutzimpfungen hin. Die [[Weltgesundheitsorganisation]] empfiehlt die Impfung daher nur Risikogruppen, zu denen beispielsweise [[Landwirt|Bauern]], Landarbeiter und Jäger in Regionen zählen, in denen infizierte Nagetierpopulationen verbreitet sind. |

|||

Die Pest wird von der WHO zu den zwölf gefährlichen biologischen Kampfstoffen gezählt. Zu diesem sogenannten "dreckigen Dutzend" gehören neben der Pest auch [[Milzbrand]]-, [[Pocken]]-, [[Tularämie]]- und [[Rotzbakterium|Rotzbakterien]], [[Ebola]]- und [[Marburg-Virus|Marburg-Viren]]. |

|||

Weitere Maßnahmen, um eine Pestepidemie einzudämmen, sind verbesserte [[Hygiene]], Bekämpfung der Ratten und die Verhinderung des Transports von Ratten auf Schiffen. Da nach dem Tod der Ratten die Flöhe ihren Wirt wechseln, müssen die Menschen mit [[Insektizid]]en vor den Flöhen geschützt werden. |

|||

Der erste historisch belegte Einsatz der Pest als biologische Waffe fand 1346 in der Hafenstadt Kaffa statt, als der Tatarenführer [[Khan Djam Bek]] Pestleichen über die Mauern der Stadt werfen ließ und die Belagerten vor der Pest die Flucht ergriffen. |

|||

Länderübergreifende Quarantäneregelungen für Schiff-, Luft-, Zug- oder Kraftfahrzeugverkehr sind in den [[Internationale Gesundheitsvorschriften|Internationalen Gesundheitsvorschriften]] von 1971 festgehalten. |

|||

Während des [[Japanisch-Chinesischer Krieg#Zweiter_Japanischer-Chinesischer_Krieg|Zweiten Chinesisch-Japanischen Kriegs]] stellte die [[Japan|japanische]] Armee im ''[[Einheit 731]]'' genannten Gefangenenlager bei [[Harbin]] in der [[Mandschurei]] Waffen her, die mit Pest infizierte Flöhe enthielten und deren Einsatz in [[China]] in den Jahren 1940 bis 1942 lokale Pestausbrüche verursachten. Bei der Zerstörung der Produktionsstätten durch die japanische Armee [[1945]] bei Kriegsende kamen mit Pest infizierte Ratten frei und lösten in den Provinzen [[Heilongjiang]] und [[Jilin]] eine Epidemie mit über 20.000 Todesopfern aus. |

|||

In Deutschland gehört die Pest bzw. das Pestfieber neben den [[Hämorrhagisches Fieber|hämorrhagischen Fiebern]] ([[Ebolafieber|Ebola]], [[Lassafieber|Lassa]] und anderen) zu den zwei [[Quarantäne]]-Krankheiten nach {{§|30|ifsg|juris}} [[Infektionsschutzgesetz]]. Derart erkrankte Patienten müssen in speziellen Infektionsabteilungen abgeschirmt werden. Ein Hinweis auf die Pest, die Erkrankung an oder der Tod durch Pest müssen in Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz auch bei Verdacht [[Meldepflichtige Krankheit#Deutschland|namentlich gemeldet]] werden ({{§|6|ifsg|juris}} des Infektionsschutzgesetzes). Die Meldungen werden von den [[Gesundheitsamt|Gesundheitsämtern]] an die Landesgesundheitsbehörde und das [[Robert Koch-Institut]] weitergeleitet. Das Robert Koch-Institut meldet sie gemäß internationalen Vereinbarungen an die [[Weltgesundheitsorganisation]]. |

|||

Zur Zeit des Kalten Krieges beschäftigten sich russische Wissenschaftler mit dem Einsatz von Pesterregern als biologischer Waffe. Wie der ehemalige russische Forscher für biologische Waffen [[Ken Alibek]] berichtete, gelang es Russland Ende der 1980er Jahre, die Pest in eine sprühfähige Form zu bringen und gegen [[Antibiotika]] resistent zu machen. |

|||

In Österreich ist die Pest eine [[Meldepflichtige Krankheit#Österreich|anzeigepflichtige Krankheit]] gemäß {{§|1|EPIDEMIEGESETZ|RIS-B|DokNr=NOR40185444}} Abs. 1 ''Epidemiegesetz 1950''. Anzeigepflichtig sind Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle. |

|||

In Deutschland beschäftigt sich das [[Robert-Koch-Institut]] mit den Gefahren durch biologische Kampfführung. Dort wurde auch die "Informationsstelle des Bundes für biologische Sicherheit" (IBBS) eingerichtet. Wie groß die Gefahr eines Angriffs mit biologischen Kampfstoffen tatsächlich ist, ist sehr umstritten. Die IBBS rät nicht zu einer Impfung gegen die Pest in Deutschland. Diese Empfehlung gilt sowohl für die Bevölkerung insgesamt als auch für Risikogruppen. |

|||

In der Schweiz ist Pest ebenfalls eine [[Meldepflichtige Krankheit#Schweiz|meldepflichtige Krankheit]] und zwar nach dem [[Epidemiengesetz]] (EpG) in Verbindung mit der ''Epidemienverordnung'' und {{§§|URL|2=https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20151622/index.html#app1ahref0|3=Anhang 1}} der ''Verordnung des [[Eidgenössisches Departement des Innern|EDI]] über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen''. Es bestehen die Pflichten zur Meldung eines klinischen Verdachts, zur Rücksprache mit Fachärztin oder Facharzt für Infektiologie und zur Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik. |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

{{Hauptartikel|Geschichte der Pest}} |

|||

=== |

=== Erstes Auftreten === |

||

[[Datei:Chevalier Roze à la Tourette - 1720.PNG|mini|Pest in Marseille 1720, Gemälde von [[Michel Serre]]]] |

|||

Genetische Untersuchungen eines 3800 Jahre alten Grabes in der russischen Region [[Samara]] im Jahr 2018 konnten zwei ''Yersinia-pestis''-Genome rekonstruieren, die gleichzeitig zirkulierten. Eines davon weist die Gene auf, die für die Beulenpest als charakteristisch gelten, und ist Vorfahre der heutigen Stämme. Das Alter dieser Abstammungslinie wurde auf 4000 Jahre berechnet.<ref>[http://www.shh.mpg.de/979280/oldest-bubonic-plaque ''Bislang ältestes Genom der Beulenpest entschlüsselt. Hochgefährlicher Pesterreger rund 1000 Jahre älter als bisher bekannt''], Pressemitteilung des [[Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte|Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte]], 8. Juni 2018.</ref> Bei einer 2020 am [[Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie]] in Leipzig durchgeführte Analyse der Zähne der sterblichen Überreste eines Mannes, die in [[Großstorkwitz]] (Sachsen) durch das [[Landesamt für Archäologie Sachsen]] ausgegraben worden waren, konnten Spuren der [[DNA]] von ''Yersinia pestis'' im Inneren des ersten unteren rechten Backenzahns nachgewiesen werden. Das Alter des Mannes betrug etwa 35 bis 45 Jahre als er zwischen 2848 und 2572 v. Chr. starb; ob er auch tatsächlich an der Pest gestorben ist, konnte nicht festgestellt werden. Des Weiteren konnte ''Yersinia pestis'' bei einem Leichenfund in [[Vliněves]] (Tschechien) nachgewiesen werden. Auch hier handelt es sich um einen 40 bis 60 Jahre alten Mann, der zwischen 2885 und 2663 v. Chr. bestattet wurde. Beide Fälle reihen sich sowohl zeitlich, geografisch als auch [[Phylogenetik|phylogenetisch]] in eine Anzahl weiterer ähnlich alter Pestfälle ein, die aus [[Südosteuropa]] aus der [[Nordkaukasus|nordkaukasischen Steppe]], aus [[Südsibirien]] und vom [[Baikalsee]] bekannt sind. Zwar liegen auch aus [[Mitteleuropa]] weitere Nachweise für das Auftreten des Pesterregers im 3. Jt. v. Chr. vor, doch handelte es sich dabei nur Einzelfälle, so dass es nicht abzuschätzen ist, wie schwerwiegend das Auftreten der Pest für frühe Gemeinschaften war. Da aus Skandinavien und dem Baltikum noch ältere Nachweise der Pest vom Ende des 4. Jt. v. Chr. vorliegen, ist es wenig wahrscheinlich, dass die im 3. Jt. v. Chr. aus den eurasischen Steppenzonen eingewanderten Personen die Pest mit nach Mitteleuropa brachten.<ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://voices.skd.museum/voices-mag/menschen-und-ihre-krankheiten-in-schriftlosen-zeiten/ |titel=MENSCHEN UND IHRE KRANKHEITEN IN SCHRIFTLOSEN ZEITEN |titelerg=Die Pest und weitere Krankheiten im 3. vorchristlichen Jahrtausend – Fallbeispiele aus Sachsen |werk=„[https://voices.skd.museum/on-screen/ voices]“ — Online-Plattform der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden |hrsg=Hrsg. [[Staatliche Kunstsammlungen Dresden]] (SKD) |datum=2023-07-07 |abruf=2023-09-10 |kommentar=vgl. Andrades Valtueña et al. 2022, Rascovan et al. 2019, Rascovan et al. 2019, Susat et al. 2021 und Trautmann 2021}}</ref> |

|||

Große Pandemien sind bereits aus der [[Bibel]] überliefert: die Pest gehört zu den Plagen, die in der biblischen Erzählung Ägypten heimsuchen, und sie löst auch das Massensterben der Philister aus, die sich der jüdischen [[Bundeslade]] bemächtigt hatten. Da jegliches Mittel zur Diagnostik sowie eindeutig verwertbare Augenzeugenberichte fehlen, ist nicht zweifelsfrei erwiesen, dass es sich bei den Pandemien, die uns aus der Zeit bis zum späten Mittelalter überliefert wurden, jeweils um einen Ausbruch der Pest handelt. Historiker nennen eine Vielzahl möglicher anderer Krankheiten. Das Spektrum reicht von [[Ebolavirus|Ebola]]-ähnlichen Krankheiten, [[Pocken]], einer durch Kühe übertragenen [[Milzbrand]]-Infektion bis zu [[Gonorrhoe]]. Was die Ansteckungswege und die Symptomatik betrifft, kommen als Alternative zur Pest neben den Pocken eher [[Fleckfieber]], [[Cholera]] und [[Typhus]] in Frage. |

|||

Sehr lange war umstritten, ob bereits die [[spätantike]] [[Justinianische Pest]], die ab 541 n. Chr. Europa und Vorderasien schwer traf und um 770 n. Chr. wieder verschwand, durch einen Erreger vom Stamm ''Yersinia pestis'' verursacht wurde. Schließlich zeigte Anfang 2013 eine an verschiedenen Laboratorien parallel durchgeführte internationale Studie unter der Leitung von [[Michaela Harbeck]] und [[Holger C. Scholz]] anhand von DNA-Material aus Gräbern aus [[Aschheim]], die eindeutig in das spätere 6. Jahrhundert datiert werden können, dass für diese erste historisch belegbare Pestpandemie im engeren Sinne tatsächlich ein heute ausgestorbener Strang des Erregers ''Yersinia pestis'' verantwortlich war.<ref name="plospathogens.org">M. Harbeck, L. Seifert u. a.: ''Yersinia pestis DNA from skeletal remains from the 6(th) century AD reveals insights into Justinianic Plague.'' In: ''PLoS pathogens.'' Band 9, Nummer 5, 2013, S. e1003349, {{ISSN|1553-7374}}. [[doi:10.1371/journal.ppat.1003349]]. PMID 23658525. {{PMC|3642051}}.</ref> |

|||

Letztendlich stammt das Wort ''Pest'' aus dem Lateinischen und bedeutet nichts anderes als Seuche. Es steht darüberhinaus für Unglück, Verderben, verderbliche Person oder Sache, Scheusal, Unhold, Qual, Leiden, Hungersnot. Die klassischen Texte, von der [[Aeneis]] über die [[Ilias]] bis zur Bibel, bezeichnen daher alle großen Seuchen als Pest. Von den im nachfolgenden genannten Krankheitswellen sind viele Historiker jedoch der Überzeugung, dass Auslöser der Epidemien tatsächlich der Pesterreger war. |

|||

Zudem gelang eine phylogenetische Einordnung des betreffenden Erregers zwischen den frühen Stammbaum-Abzweigungen N03 und N05. Mithin kann es nach aktuellem Forschungsstand als nahezu gesichert gelten, dass ein Erreger vom Stamm ''Yersinia pestis'' an der Justinianischen Pest zumindest prominent beteiligt war und es sich bei der Seuche somit tatsächlich um die Pest gehandelt hat. Als erster Ausbruch der Krankheit hatte bis 2013 vielen Forschern der [[Schwarzer Tod|Schwarze Tod]] von 1347 bis 1351 gegolten.<ref name="genom">[https://www.uni-tuebingen.de/uploads/media/11-10-12GenomPesterreger_JK_T%C3%BCbingen.pdf ''Genom des Schwarzen Todes vollständig rekonstruiert''.] (PDF; 841 kB) Pressemitteilung der Universität Tübingen, 12. Oktober 2011 (mit Bildern)</ref> Wieso die Pest um 770 n. Chr. für mehrere Jahrhunderte wieder aus Europa verschwunden zu sein scheint, ist bislang ungeklärt. |

|||

===Antike bis Frühmittelalter=== |

|||

=== Forschungsgeschichte ab dem 19. Jahrhundert === |

|||

====Die große Seuche im antiken Griechenland==== |

|||

Mit der Pestpandemie von 1890 in Indochina begann die moderne Beschreibung der Krankheit. [[Alexandre Émile Jean Yersin|Alexandre Yersin]], der zur gleichen Zeit wie der Japaner [[Kitasato Shibasaburō|Kitasato]] (Erforscher der Pest in Hongkong) forschte, hatte den später nach ihm benannten, bis 1944 ''Pasteurella pestis'' genannten Bazillus ''Yersinia pestis'' am 20. Juni 1894<ref>David J. Bibel, T. H. Chen: ''Diagnosis of Plaque: an Analysis of the Yersin-Kitasato Controversy''. In: ''Bacteriological reviews'', Band 40, Nr. 3, September 1976, S. 633–651, {{ISSN|0005-3678}}, PMID 10879, {{PMC|413974}}</ref> entdeckt, isoliert und der Pest zugeordnet.<ref>Alexandre Yersin: ''La peste bubonique à Hong-Kong.'' In: ''Annales de l’institut Pasteur'', Band 8, 1894, S. 662–667.</ref> Gleichzeitig wurde in Indien von dem Franzosen Paul-Louis Simond die Übertragung von der [[Hausratte|Schwarzen Ratte]] (''Rattus rattus'') über den orientalischen Rattenfloh auf den Menschen entdeckt.<ref name="PMID9602755">M. Simond, M. L. Godley, P. D. Mouriquand: ''Paul-Louis Simond and his discovery of plague transmission by rat fleas: a centenary.'' In: ''Journal of the Royal Society of Medicine.'' Band 91, Nummer 2, Februar 1998, S. 101–104, {{ISSN|0141-0768}}, PMID 9602755, {{PMC|1296502}}.</ref> |

|||

Das führte zu einer Beschreibung der Pest als eine einheitliche Krankheit. Die Entdeckung der Ausbreitung der Pest in Indien hatte eine beherrschende Bedeutung in der Anschauung der Pest in ihrer heutigen Bedeutung als moderne Krankheit. Sie führte zunächst zu der Auffassung, dass es nur diese eine Art der Ausbreitung der Krankheit gebe. Inzwischen haben sich die Forschungen auf eine große Zahl von Nagern und eine große Zahl von Floharten ausgeweitet. Die hohe Sterblichkeit in den Kolonien führte zu erhöhten Forschungsanstrengungen mit einer Kartografie der epidemischen Züge. Dass es sich immer um die Pest handele, war nicht hinterfragter Ausgangspunkt. So wurde die Krankheit mit dem historischen Begriff ''Pest'' belegt und auch die Bakterien danach benannt. Die Identität der mittelalterlichen Pest mit der in Indien erforschten Seuche wurde vorausgesetzt. Bei der Erforschung der Pest und ihrer Ausbreitung waren die Vorgaben der englischen Pestforschungskommission maßgeblich, die 1905 nach Indien entsandt worden war. |

|||

Eine Seuche, der viele Menschen zum Opfer fielen, wurde bereits im [[Antikes Griechenland|antiken Griechenland]] um [[430 v. Chr.]] von [[Thukydides]] ausführlich beschrieben. Thukydides berichtet, wie die Krankheit, die jäh in einer entscheidenden Phase des [[Peloponnesischer Krieg|Peloponesischen Krieges]] auftrat, im mit Kriegsflüchtlingen überbevölkerten [[Athen]] zu wüten begann. |

|||

Viele Forschergruppen reisten nach Indien, darunter auch eine deutsche mit Wissenschaftlern aus der Umgebung [[Robert Koch]]s. Diese stellten 1897 fest: „Aus vielen Orten ist berichtet, dass dem Ausbruch der Pest eine seuchenartige Krankheit und massenhaftes Sterben der Ratten voranging.“<ref>''Deutsche Medizinische Wochenschrift'', 23, (1897) S. 503.</ref> Eine vom indischen Vizekönig eingesetzte englische Kommission verkündete 1910 definitiv, dass die Pestepidemie in Indien direkt von der Pest in der Rattenpopulation abhängig sei.<ref>''Journal of Hygiene'', X 3, 1910, S. 566–568.</ref> Für andere Tiere als Wirtstier wurden keine Belege gefunden. Dabei unterschied die Kommission zwischen Beulenpest und anderen klinischen Formen. Alle Beobachtungen deuteten darauf hin, dass die Pestepidemien ausschließlich in Form der Beulenpest auftraten. |

|||

:''„Die Körper lagen, während sie verendeten, einer über dem anderen; einige wälzten sich, nach Wasser lechzend, auf den Wegen, die zu den Brunnen führten, halb tot auf der Erde. Die geweihten Stätten, in denen man sich eingerichtet hatte, lagen voller Leichen, die Menschen waren da gestorben, wo sie sich hinbegeben hatten. Vor einer solchen Entfesselung des Leids achteten sie, da sie nicht wußten, was aus ihnen würde, überhaupt nichts mehr, nicht göttliche, nicht menschliche Ordnung.“'' (Thuk. II 52) |

|||

Die Ansteckung der Ratten untereinander geschah nachweislich durch die Flöhe. (Zum Nachweis wurden gesunde und kranke Ratten getrennt gehalten, wobei die Trennung für die Flöhe durchlässig war). Hinsichtlich der Pest bei den Menschen zog die Kommission eine Reihe von Schlüssen: 1. Die Pest wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen, denn die Pfleger in den Krankenhäusern steckten sich nicht an. 2. Die Epidemie war nach ihrer Meinung fest mit der Epidemie unter den Ratten verknüpft. 3. Die in Indien vorherrschende Flohart ''Pulex cheopis'', heute ''[[Xenopsylla cheopis]]'', hatte sich erwiesen als eine, die auch Menschen anfällt, insbesondere, wenn ihre natürlichen Wirtstiere fehlten. Wiederholte Versuche mit Meerschweinchen und Affen in pestverseuchten Häusern zeigten, dass sie erkrankten, wenn sie nicht gegen Flöhe geschützt wurden. Weder pestverseuchter Boden noch die Kleider oder das Bettzeug von Pestkranken waren im Stande, ohne Flöhe mit Pest anzustecken.<ref>''Journal of Hygiene'' VI, 4 (1906) S. 509–518.</ref> Da die Kommission experimentell feststellte, dass die Pestbakterien nur wenige Tage außerhalb eines Wirtstiers überleben konnten, kam sie zu dem Schluss, dass die Pest in den Landstädten von außerhalb hereingetragen worden sein musste. Da in den Großstädten die Pest auch außerhalb der pestgefährlichen Monate auftrat, meinte sie, dass die Pest dort in kleinen Rattenpopulationen oder einzelnen Menschen als Reservoir zwischen den Pestsaisonen erhalten blieb. Bei einem Untersuchungsgebiet in der Größe Indiens stellte sich die Frage nach den Ausbreitungswegen. Da die Ratten kaum große Distanzen zurücklegen konnten, meinte die Kommission, dass die Verbreitung in bislang pestfreie Zonen über den Warenverkehr stattgefunden haben müsse.<ref>''Journal of Hygiene'' X, 3, 1910 S. 598.</ref> Diese Untersuchungen und Schlussfolgerungen bezogen sich ausschließlich auf die in Indien damals aufgetretene Beulenpest. |

|||

[[Perikles]], der athenische [[Feldherr]], starb an der Seuche ebenso wie eine große Anzahl anderer Athener. [[Diodor]] schätzte, dass [[Athen]] damals ein Drittel seiner Bevölkerung verlor. |

|||

=== Genomentschlüsselung === |

|||

Zwei Jahre lang wütete die Epidemie in Athen und trug wesentlich zu Athens unerwarteter Niederlage im [[Peloponnesischer Krieg|Peloponnesischen Krieg]] bei, den Athen gegen [[Sparta]] führte. Ob Auslöser dieser Seuche der Pesterreger war, ist heute nicht mehr beweisbar. Viele Historiker unterstellen, dass es sich bei dieser Seuche entweder um die Pest oder um die Pocken handelte. Da Thukykides jedoch die typischen Charakteristika wie die Pestbeulen und die schwärzlichen Flecken auf der Haut nicht beschrieb, die beschriebenen Symptome in ihrer Gesamtheit auf keine heute bekannte Krankheit passen, werden von Historikern und Medizinern auch andere Erreger diskutiert und auch nicht ausgeschlossen, dass die Griechen von einer mittlerweile ausgestorbenen Krankheit heimgesucht wurden. Unabhängig davon, welche Krankheit es letztendlich war, war ihre Auswirkung – ein dramatischer Bevölkerungsrückgang, der Zusammenbruch des sozialen Gefüges, die fatalen wirtschaftlichen Konsequenzen und der Verfall der militärischen Stärke sowie der politischen Macht – vergleichbar mit den Auswirkungen späterer, eindeutig belegter Pestepidemien. |

|||

[[Datei:Burying Plague Victims of Tournai.jpg|mini|Schwarzer Tod]] |

|||

2011 wurde das [[Genom]] des ''Yersinia-pestis''-Stammes beschrieben, der von 1348 bis 1350 während der Zeit des „Schwarzen Todes“ Menschen in England infiziert hatte.<ref name="PMID21993626">K. I. Bos, V. J. Schuenemann u. a.: ''A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death.'' In: ''[[Nature]]'', Band 478, Nummer 7370, Oktober 2011, S. 506–510, [[doi:10.1038/nature10549]], PMID 21993626, {{PMC|3690193}}.</ref> |

|||

====Die Pest im Römischen Reich==== |

|||

Mit den Ergebnissen kann die Evolution von Krankheitserregern besser nachvollzogen werden. Laut Studie veränderten sich die Pesterreger seit der Epidemie zwischen 1348 und 1353 kaum. Vermutungen, der Erreger sei in Ostasien im 13. oder 14. Jahrhundert entstanden, was bedeutete, dass frühere Pestepidemien wie die [[Justinianische Pest]], die im 6. Jahrhundert weltweit zum Tod von mehr als 100 Millionen Menschen führte, von einem anderen, bisher nicht identifizierten Erreger verursacht worden wären,<ref name="genom" /> stellten sich Anfang 2013 als falsch heraus: Auch die Infektionen aus dem 6. Jahrhundert sind auf den Erreger ''Yersinia pestis'' zurückzuführen.<ref name="plospathogens.org" /> Das Erbmaterial der jahrhundertealten Pesterreger gewannen die Forscher aus den Skeletten von Pestopfern, die im Mittelalter auf dem East-Smithfield-Friedhof in London begraben worden waren. Dieser Friedhof gilt als der am besten dokumentierte Pestfriedhof in ganz Europa; er wurde nur drei Jahre lang – von 1348 bis 1350 – benutzt. |

|||

Auch das [[Römische Reich]] wurde mehrfach von großen Pandemien getroffen. Die erste war die sogenannte ''„Antoninische Pest“'' zur Zeit des Kaisers [[Marcus_Aurelius|Marc Aurel]] ([[161]]–[[180]]). Pestwellen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf das Römische Reich traten insbesondere in der Zeit zwischen 250 und 650 n. Chr. auf. Die ''„Justinianische Pest“'' zur Zeit Kaiser [[Justinian I.|Justinian]]s ([[527]]–[[565]]), die 542 in [[Konstantinopel]] ausbrach, hat wohl zum Misserfolg der [[Restauratio imperii]] beigetragen und gilt als die größte Pestepidemie der [[Antike]] in Europa. Auf den Schifffahrtswegen gelangte diese Seuche bis nach [[Illyrien]], [[Tunesien]], dem heutigen [[Spanien]], [[Italien]], [[Arles]] und breitete sich bis zum Rhein aus. Diese Seuche wird vor allem aufgrund der Darstellung der Krankheitssymptome im Werk des zeitgenössischen Historikers [[Prokopios von Caesarea]] (Prokop, ''Kriege'', II 22 ff. [http://www.fordham.edu/halsall/source/542procopius-plague.html Quellenauszug (eng.)]), der die Seuche in enger Anlehnung an die Darstellung der Pest im Werk des Thukydides beschrieb, weitgehend unumstritten dem Pesterreger zugeordnet. 544 ließ Justinian zwar das Ende der Pestepidemie verkünden, doch brach sie 557 erneut aus, kehrte im Jahre 570 nochmals wieder und trat bis zum Ende des 8. Jahrhunderts in etwa zwölfjährigem Rhythmus immer wieder in Erscheinung. Betroffen waren von diesen Ausbrüchen die Länder des westlichen Mittelmeers, das rheinische Germanien und etwa zwei Drittel von Gallien sowie Kleinasien, Syrien und Mesopotamien. Nicht alle Länder waren gleichstark betroffen; häufig grassierte die Pest zwei oder drei Jahre in einem bestimmten Gebiet und schwächte sich dann wieder ab. |

|||

2022 wurden die Untersuchungen zu den Yersinia-pestis''-''Genomen von Friedhöfen in der Nähe des [[Yssykköl]]-Sees im heutigen Kirgisistan veröffentlicht. Grabinschriften geben „Pest“ als Todesursache an und werden auf die Jahre 1338–1339 datiert. Die Synthese der Daten zeigt eine eindeutige Beteiligung des Pestbakteriums Yersinia pestis und wird als jüngster gemeinsamer Vorfahre der späteren großen Genom-Diversifizierung identifiziert, d. h. die Lokalisierung des Ausbruchs der zweiten bekannten Pestpandemie wird auf Zentralasien und auf die Zeit dieser Gräber eingegrenzt.<ref>{{Literatur |Autor=M. A. Spyrou, L. Musralina, G. A. Gnecchi Ruscone et al. |Hrsg=Nature |Titel=The source of the Black Death in fourteenth-century central Eurasia. |Datum=2022 |DOI=10.1038/s41586-022-04800-3}}</ref> |

|||

In der Folge dieser Pandemien reduzierte sich die Bevölkerung des römischen Reiches um ein Viertel, mit weitreichenden Auswirkungen. Die mit der Pest einhergehenden Nahrungsmittelknappheiten, das Absinken der Steuereinnahmen und die Unfähigkeit, genügend Soldaten aufzustellen, um die langen Grenzen des römischen Reiches zu verteidigen, trugen dazu bei, dass im Jahre 700 n.Chr. die östlichen und südlichen Küsten des Mittelmeers unter arabischer Vorherrschaft standen und das römische Reich auf Konstantinopel und einen Teil des Balkans begrenzt war. |

|||

=== Die Pest heute === |

|||

Vom frühen [[Mittelalter]] an bis zum Ausbruch des sogenannten „Schwarzen Todes“ in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts scheint Europa von der Pest weitgehend verschont geblieben zu sein. |

|||