„Schloss Ibersheim“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Einzelnachweis mit zdf.de-Link formatiert |

|||

| (17 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

}} |

}} |

||

'''Schloss Ibersheim''' ist das älteste von vier Schlössern im [[Worms]]er Stadtgebiet |

'''Schloss Ibersheim''' ist das älteste von vier Schlössern im [[Worms]]er Stadtgebiet, steht im heutigen Stadtteil [[Worms-Ibersheim|Ibersheim]] und wurde ursprünglich als kurpfälzisches Jagdschlösschen errichtet.<ref>[[Jürgen Keddigkeit]] u. a.: ''Pfälzisches Burgenlexikon III.'' 2005, ISBN 978-3-927754-54-6.</ref><ref>{{Ebidat |ID=620 |Name=Ibersheim |Autor=Reinhard Friedrich |Abruf=2021-12-18}}</ref> |

||

== Anlage == |

== Anlage == |

||

| Zeile 21: | Zeile 21: | ||

Die Wirtschaftsgebäude lagen nördlich des Schlosshofes. Zur Rheinseite hin stand ein rechteckiger [[Wartturm]] mit [[Schießscharte]]n, erreichbar vom Obergeschoss des Schlosses (heute halb zugemauert) und über eine Treppe. Dieser Turm wurde 1771 von Daniel und Heinrich Stauffer renoviert. Auf der Gegenseite zur Dorfmitte wurden 1811 ein Wohnhaus und daran ein Schnaps-Brennhaus an das Schloss angebaut. Die Erbauer dieser [[Brennerei]] waren Abraham Forrer und Elisabeth Bergtold. |

Die Wirtschaftsgebäude lagen nördlich des Schlosshofes. Zur Rheinseite hin stand ein rechteckiger [[Wartturm]] mit [[Schießscharte]]n, erreichbar vom Obergeschoss des Schlosses (heute halb zugemauert) und über eine Treppe. Dieser Turm wurde 1771 von Daniel und Heinrich Stauffer renoviert. Auf der Gegenseite zur Dorfmitte wurden 1811 ein Wohnhaus und daran ein Schnaps-Brennhaus an das Schloss angebaut. Die Erbauer dieser [[Brennerei]] waren Abraham Forrer und Elisabeth Bergtold. |

||

Das Wandbild an der Westseite des Schlosses in der Menno-Simons-Straße wurde ursprünglich von dem Ibersheimer Künstler ''Fritz Kehr'' (1908–1985) gestaltet und gemalt. Die Darstellung bezieht sich auf den Ibersheimer [[Lachse|Salmenfang]] im ehemaligen Altrheinarm ''Bachert'', der bereits 1285 genannt wurde. Die Schlosskapelle war nach dem [[Wormser Synodale]] von 1496 der [[Heilige Elisabeth|Heiligen Elisabeth]] geweiht und ist noch heute mit dem [[Patrozinium|Patron]] der Ibersheimer Friedhofskapelle, [[Dionysius von Paris]], am linken Flügel des Eicher [[Hochaltar]]s verewigt.<ref>''Aus der Geschichte der katholischen Pfarrei in Eich.'' In: Lucia Reuter-Matejka: ''1200 Jahre Eich.'' Wormser Verlagsdruckerei, Worms 1981. S. 298.</ref><ref>Jürgen Keddigkeit: Pfälzisches Klosterlexikon, Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden, Kaiserslautern 2014, S. 357–369</ref> |

Das Wandbild an der Westseite des Schlosses in der Menno-Simons-Straße wurde ursprünglich von dem Ibersheimer Künstler ''Fritz Kehr'' (1908–1985) gestaltet und gemalt. Die Darstellung bezieht sich auf den Ibersheimer [[Lachse|Salmenfang]] im ehemaligen Altrheinarm ''Bachert'', der bereits 1285 genannt wurde. Die Schlosskapelle war nach dem [[Wormser Synodale]] von 1496 der [[Heilige Elisabeth|Heiligen Elisabeth]] geweiht und ist noch heute mit dem [[Patrozinium|Patron]] der Ibersheimer Friedhofskapelle, [[Dionysius von Paris]], am linken Flügel des Eicher [[Hochaltar]]s verewigt.<ref>''Aus der Geschichte der katholischen Pfarrei in Eich.'' In: Lucia Reuter-Matejka: ''1200 Jahre Eich.'' Wormser Verlagsdruckerei, Worms 1981. S. 298.</ref><ref>Jürgen Keddigkeit: Pfälzisches Klosterlexikon, Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden, Kaiserslautern 2014, S. 357–369.</ref> |

||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

Das Alter des Schlosses ist mit einem [[Revers (Recht)|Revers]] (Verpflichtungserklärung) vom 22. August 1417 belegt. Damals übertrug das [[ |

Das Alter des Schlosses ist mit einem [[Revers (Recht)|Revers]] (Verpflichtungserklärung) vom 22. August 1417 belegt. Damals übertrug das [[Stift St. Paulus|Wormser Paulusstift]] das halbe Gericht mit der [[Allmende]] dem Heidelberger Kurfürsten [[Ludwig III. (Pfalz)]], dem Bärtigen, und erlaubte zugleich „ein sloße und behusunge in dem vorgenannten dorff Ibernsheim (zu) buwen und (zu) machen.“ Wichtige Herrschaftsrechte hatte man sich dabei jedoch vorbehalten: die Vogtei, den Zehnt, die kirchliche Gerichtsbarkeit und das Recht, den [[Schultheiß]]en einzusetzen. Die Urkunde wird im [[Staatsarchiv Darmstadt]] verwahrt.<ref>[[Hessisches Staatsarchiv Darmstadt]], Urkunde A 2 96/20 vom 22. August 1417.</ref> |

||

Um 1469 soll es starke Veränderungen unter [[Friedrich I. (Pfalz)|Friedrich dem Siegreichen]] gegeben haben. Nachdem der [[Deutscher Orden|Deutsche Orden]] seinen Ibersheimer Besitz nach mehr als 200 Jahren 1465 an Landgraf Hesso von [[Leiningen]]-Dagsburg († |

Um 1469 soll es starke Veränderungen unter [[Friedrich I. (Pfalz)|Friedrich dem Siegreichen]] gegeben haben. Nachdem der [[Deutscher Orden|Deutsche Orden]] seinen Ibersheimer Besitz nach mehr als 200 Jahren 1465 an Landgraf Hesso von [[Leiningen (Adelsgeschlecht)|Leiningen]]-Dagsburg († 1467) verkaufen musste, schloss sich ein langwieriger Erbstreit an, weil Hesso gestorben war und nicht mehr bezahlen konnte. 1481 erfolgte ein gütlicher Entscheid vor dem [[Königliches Kammergericht|königlichen Kammergericht]] zwischen dem [[Deutscher Orden|Deutschen Orden]] als Verkäufer und den Grafen von Leiningen als Käufer mit der [[Kurpfalz]] als Nachfolger. Erweiterungen erfolgten 1481 unter [[Philipp (Pfalz)|Philipp dem Aufrichtigen]]. Nach 1550 wurde das Schloss mit Wirtschaftsgebäuden umbaut. Vermutlich wurde dabei auch die Straße um die Rückseite des Schlosses geführt. |

||

=== Niederländischer Pächter === |

=== Niederländischer Pächter === |

||

Nach dem [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieg]] verwaltete [[Karl I. Ludwig (Pfalz)|Karl I. Ludwig]] seinen Ibersheimer Besitz nicht mehr selbst, sondern verpachtete ihn. Der erste [[Pachtvertrag (Deutschland)|Pächter]] war der Edelmann ''Heinrich von Mauderich'' (Henrick van Mauderick) aus dem niederländischen [[Gelderland]], dem heutigen [[Maurik]] in der Großgemeinde [[Buren (Gelderland)]]. Er entstammt einer alten, bekannten Familie. Sein Vorfahre war Ritter ''Saffatin van Mauderick'', der in der [[Schlacht von Worringen]] bei Köln am 5. Juni 1288 auf der Seite des siegreichen [[Johann I. (Brabant)]] kämpfte und fiel.<ref>{{Internetquelle |url= |

Nach dem [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieg]] verwaltete [[Karl I. Ludwig (Pfalz)|Karl I. Ludwig]] seinen Ibersheimer Besitz nicht mehr selbst, sondern verpachtete ihn. Der erste [[Pachtvertrag (Deutschland)|Pächter]] war der Edelmann ''Heinrich von Mauderich'' (Henrick van Mauderick) aus dem niederländischen [[Provinz Gelderland|Gelderland]], dem heutigen [[Maurik]] in der Großgemeinde [[Buren (Gelderland)]]. Er entstammt einer alten, bekannten Familie. Sein Vorfahre war Ritter ''Saffatin van Mauderick'', der in der [[Schlacht von Worringen]] bei Köln am 5. Juni 1288 auf der Seite des siegreichen [[Johann I. (Brabant)]] kämpfte und fiel.<ref>{{Internetquelle |url=https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0031 |titel=Herzog Johann von Brabant |werk=Heidelberger historische Bestände – digital |hrsg=Universitätsbibliothek Heidelberg |abruf=2016-09-16}}</ref> Einen Einblick in die damalige Heimat der Familie Van Mauderick gibt die nur zehn Kilometer entfernte [[Die Mühle von Wijk bij Duurstede|Windmühle von Wijk]], gemalt um 1670 von [[Jacob van Ruisdael]]. |

||

Heinrich, den man in Ibersheim ''Raubritter'' nennt, heiratete am 16. März 1651 in [[Maurik]] seine Frau ''Anna Geertruit Lintius'' aus [[Bad Kreuznach|Kreuznach]].<ref>Trouwboek Maurik 1637–1698, 1993, S. 11</ref> Am 7. Oktober 1656 wurde Tochter Marie im Ibersheimer Schloss getauft.<ref>[[Adolf Trieb]]: ''Ibersheim als Wohnsitz von Niederländern.'' 1912</ref> Die Helfer von Heinrich kamen aus seiner Heimat Gelderland und aus anderen Ländern. Es waren 14 Familien, die als Wirtschafts- und [[Reformierte Kirchen|reformierte]] Glaubensflüchtlinge hier leben konnten. Weil das Land nach dem langen Krieg erst wieder urbar gemacht werden musste, hatte der neue Pächter es schwer, wirtschaftlichen Erfolg aus Ackerbau, Schafzucht und Fischerei zu erzielen. Er verschaffte sich, wie viele andere am Rhein, zusätzliche Einnahmen durch eine illegale Zollstelle, indem er mit den [[Burg Stein (Hessen)|Steinern]] den Handelsleuten auflauerte. Über die Baumwipfel konnte man vom Ibersheimer [[Wachturm|Wach-]] und Flaggenturm neben dem Schloss Signale, etwa zwei Kilometer weiter, auf die andere Rheinseite an die [[Weschnitz]]mündung geben. Diese Räubereien gingen so lange, bis Kurfürst Karl I. Ludwig sich andere Pächter suchte und Heinrich mit seinen Leuten weichen musste.<ref>W. H. Morel van Mourik: Van Mauderick 1270 - 1695, [[Rijswijk ( |

Heinrich, den man in Ibersheim ''Raubritter'' nennt, heiratete am 16. März 1651 in [[Maurik]] seine Frau ''Anna Geertruit Lintius'' aus [[Bad Kreuznach|Kreuznach]].<ref>Trouwboek Maurik 1637–1698, 1993, S. 11.</ref> Am 7. Oktober 1656 wurde Tochter Marie im Ibersheimer Schloss getauft.<ref>[[Adolf Trieb]]: ''Ibersheim als Wohnsitz von Niederländern.'' 1912.</ref> Die Helfer von Heinrich kamen aus seiner Heimat Gelderland und aus anderen Ländern. Es waren 14 Familien, die als Wirtschafts- und [[Reformierte Kirchen|reformierte]] Glaubensflüchtlinge hier leben konnten. Weil das Land nach dem langen Krieg erst wieder urbar gemacht werden musste, hatte der neue Pächter es schwer, wirtschaftlichen Erfolg aus Ackerbau, Schafzucht und Fischerei zu erzielen. Er verschaffte sich, wie viele andere am Rhein, zusätzliche Einnahmen durch eine illegale Zollstelle, indem er mit den [[Burg Stein (Hessen)|Steinern]] den Handelsleuten auflauerte. Über die Baumwipfel konnte man vom Ibersheimer [[Wachturm|Wach-]] und Flaggenturm neben dem Schloss Signale, etwa zwei Kilometer weiter, auf die andere Rheinseite an die [[Weschnitz]]mündung geben. Diese Räubereien gingen so lange, bis Kurfürst Karl I. Ludwig sich andere Pächter suchte und Heinrich mit seinen Leuten weichen musste.<ref>W. H. Morel van Mourik: Van Mauderick 1270 - 1695, [[Rijswijk (Zuid-Holland)]] 2015, ISBN 978-90-6455-792-7, Ahnentafel S. 7, Personenbeschreibung S. 37–39.</ref><ref>Ulrike Schäfer: Als Raubritter Heinrich von Mauderich den Rhein bei Ibersheim unsicher machte, Wormser Wochenblatt, 28. Dezember 2008.</ref><ref>Dokumentarfilm "Der Rhein - Strom der Geschichte", Ausschnitt mit Heinrich von Mauderich, ca. 2½ Minuten, Erstsendung von [[arte]] am 11. Juni 2016, 20.15 Uhr.</ref><ref>https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2012-05_ibersheim-raubritter-mauderich.php.</ref> |

||

=== Schweizer Pächter === |

=== Schweizer Pächter === |

||

Nach 1661 wurde ein Erbpachtvertrag mit Schweizer Siedlern abgeschlossen,<ref>[[Hessisches Staatsarchiv Darmstadt]]: Erbbestandsbrief über Erbbestandshof Ibersheim, A2 96/39-40, 11. Juni 1683</ref> der mehrmals erneuert wurde und bis zur [[Französische Revolution|Französischen Revolution]] Gültigkeit hatte. Diese Siedler kamen als Wirtschafts- und Glaubensflüchtlinge in die Kurpfalz. Sie waren [[Reformierte Kirche|Reformierte]] und [[Täufer]], später [[Mennoniten]] genannt. Ihre Heimat war die Zürcher Gegend ([[Winterthur]]) und das Zürcher Hochland ([[Bäretswil]]). Ca. zehn Jahre später kam es zu einer Massenauswanderung von Mennoniten aus dem [[Berner Oberland]]. Im [[Pfälzischer Erbfolgekrieg|Pfälzischen Erbfolgekrieg]] mussten sie auch aus Ibersheim flüchten. Die Mennoniten zogen geschlossen in einem [[Treck]] nach [[Friedrichstadt]] zu ihren Glaubensbrüdern. Nach dem Ende des Krieges 1698 kamen sie wieder zurück und waren danach die alleinige Glaubensgemeinschaft im Ort. Die Reformierten verteilten sich in diesem Krieg wahrscheinlich in den rechtsrheinischen Gebieten. |

Nach 1661 wurde ein Erbpachtvertrag mit Schweizer Siedlern abgeschlossen,<ref>[[Hessisches Staatsarchiv Darmstadt]]: Erbbestandsbrief über Erbbestandshof Ibersheim, A2 96/39-40, 11. Juni 1683.</ref> der mehrmals erneuert wurde und bis zur [[Französische Revolution|Französischen Revolution]] Gültigkeit hatte. Diese Siedler kamen als Wirtschafts- und Glaubensflüchtlinge in die Kurpfalz. Sie waren [[Reformierte Kirche|Reformierte]] und [[Täufer]], später [[Mennoniten]] genannt. Ihre Heimat war die Zürcher Gegend ([[Winterthur]]) und das Zürcher Hochland ([[Bäretswil]]). Ca. zehn Jahre später kam es zu einer Massenauswanderung von Mennoniten aus dem [[Berner Oberland]]. Im [[Pfälzischer Erbfolgekrieg|Pfälzischen Erbfolgekrieg]] mussten sie auch aus Ibersheim flüchten. Die Mennoniten zogen geschlossen in einem [[Treck]] nach [[Friedrichstadt]] zu ihren Glaubensbrüdern. Nach dem Ende des Krieges 1698 kamen sie wieder zurück und waren danach die alleinige Glaubensgemeinschaft im Ort. Die Reformierten verteilten sich in diesem Krieg wahrscheinlich in den rechtsrheinischen Gebieten. |

||

1690 erhielt das kurfürstliche [[Jagdschloss]] katholische Beamte. Wegen der reichen Entenjagd kam oft fürstlicher Besuch.<ref>''Aus der Geschichte der katholischen Pfarrei in Eich.'' In: Lucia Reuter-Matejka: ''1200 Jahre Eich.'' Wormser Verlagsdruckerei, Worms 1981. S. 290.</ref> |

1690 erhielt das kurfürstliche [[Jagdschloss]] katholische Beamte. Wegen der reichen Entenjagd kam oft fürstlicher Besuch.<ref>''Aus der Geschichte der katholischen Pfarrei in Eich.'' In: Lucia Reuter-Matejka: ''1200 Jahre Eich.'' Wormser Verlagsdruckerei, Worms 1981. S. 290.</ref> |

||

| Zeile 55: | Zeile 55: | ||

** Nikolaus Voltz, wohnte 1640 in Hamm |

** Nikolaus Voltz, wohnte 1640 in Hamm |

||

* kurfürstliche Pächter: |

* kurfürstliche Pächter: |

||

** Heinrich von Mauderich aus der |

** Heinrich von Mauderich aus der [[Provinz Gelderland]], [[Neder-Betuwe]] |

||

** mehrere Familien aus der Schweiz, ab 1661 bis zur französischen Besetzung 1794, darunter: |

** mehrere Familien aus der Schweiz, ab 1661 bis zur französischen Besetzung 1794, darunter: |

||

*** Jakob Hiestand, 1743 im Schloss genannt |

*** Jakob Hiestand, 1743 im Schloss genannt |

||

| Zeile 72: | Zeile 72: | ||

* [[Adolf Trieb]]: |

* [[Adolf Trieb]]: |

||

** Ibersheim am Rhein, Eppelsheim/Worms, 1911 |

** Ibersheim am Rhein, Eppelsheim/Worms, 1911 |

||

** Ibersheim als Wohnsitz von Niederländern, Vom Rhein, April und Mai 1912, S. 33–35 |

** Ibersheim als Wohnsitz von Niederländern, Vom Rhein, April und Mai 1912, S. 33–35. |

||

* Wilhelm Müller: Der Raubritter von Ibersheim, Rheinhessisches Heimatbuch, 2. Teil, Darmstadt 1924, S. 30–31. |

* Wilhelm Müller: Der Raubritter von Ibersheim, Rheinhessisches Heimatbuch, 2. Teil, Darmstadt 1924, S. 30–31. |

||

* Norbert Wagner: Zum Wohnsitz des Friedrich von Hausen, Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur, Band 104, Heft 2, Wiesbaden 1975 |

* Norbert Wagner: Zum Wohnsitz des Friedrich von Hausen, Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur, Band 104, Heft 2, Wiesbaden 1975. |

||

* W. H. Morel van Mourik: Van Mauderick 1270 - 1695, Ansen 1990; 2. Auflage: Rijswijk (Südholland) 2015, ISBN 978-90-6455-792-7. |

* W. H. Morel van Mourik: Van Mauderick 1270 - 1695, Ansen 1990; 2. Auflage: Rijswijk (Südholland) 2015, ISBN 978-90-6455-792-7. |

||

* Irene Spille: Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz, Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Band 10, Stadt Worms, Werner Worms 1992, ISBN 3-88462-084-3 |

* Irene Spille: Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz, Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Band 10, Stadt Worms, Werner Worms 1992, ISBN 3-88462-084-3. |

||

* Wormser Wochenblatt: Als Raubritter Heinrich von Mauderich den Rhein bei Ibersheim unsicher machte. 28. Dezember 2008. |

* Wormser Wochenblatt: Als Raubritter Heinrich von Mauderich den Rhein bei Ibersheim unsicher machte. 28. Dezember 2008. |

||

* Felix Zillien: in Wormser Zeitung: |

* Felix Zillien: in Wormser Zeitung: |

||

** Zweite Heimat für Minnesänger, 12. August 2010. |

** Zweite Heimat für Minnesänger, 12. August 2010. |

||

** Zuhause für Raubritter, 24. September 2012. |

** Zuhause für Raubritter, 24. September 2012. |

||

* [[Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz]]: [ |

* [[Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz]]: [https://denkmallisten.gdke-rlp.de/Worms.pdf Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler Stadt Worms] (PDF; 5,0 MB), Koblenz 2011. |

||

* [[Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde]] Kaiserslautern, Pfälzisches Klosterlexikon, Band 2 H-L, 2014, S. 357–368, ISBN 978-3-927754-77-5 |

* [[Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde]] Kaiserslautern, Pfälzisches Klosterlexikon, Band 2 H-L, 2014, S. 357–368, ISBN 978-3-927754-77-5. |

||

* [[Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz]]: Schloss Ibersheim |

* [[Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz]]: Schloss Ibersheim.<ref>https://www.regionalgeschichte.net/rheinhessen/ibersheim/kulturdenkmaeler/schloss-ibersheim.html.</ref> |

||

* Edmund Ritscher: Ibersheim in alten Ansichten, Stadt Worms 2014 |

* Edmund Ritscher: Ibersheim in alten Ansichten, Stadt Worms 2014.<ref>https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2014_02_Ibersheim_in_alten_Ansichten.php?viewmode=print.</ref> |

||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

* Stefan Grathoff: [ |

* Stefan Grathoff: [https://www.regionalgeschichte.net/rheinhessen/ibersheim/kulturdenkmaeler/schloss-ibersheim.html Schloss Ibersheim] |

||

* {{Ebidat|ID=620|Name=Ibersheim|Autor=Reinhard Friedrich}} |

* {{Ebidat |ID=620 |Name=Ibersheim |Autor=Reinhard Friedrich}} |

||

* ZDF mediathek: Der Rhein – Strom der Geschichte, Der Rhein (1/2): Von Vulkanen und Riesenflößen, [[Dokumentarfilm]]-Ausschnitt mit „Heinrich von Mauderich“: 40.00 - 42.40 Min., Erstsendung Arte 1. Juni 2016 |

* ZDF mediathek: Der Rhein – Strom der Geschichte, Der Rhein (1/2): Von Vulkanen und Riesenflößen, [[Dokumentarfilm]]-Ausschnitt mit „Heinrich von Mauderich“: 40.00 - 42.40 Min., Erstsendung Arte 1. Juni 2016,<ref>{{Internetquelle |url=https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/der-geschichte-des-rheins-teil-1-von-vulkanen-und-100.html |titel=Der Rhein (1/2): Von Vulkanen und Riesenflößen |werk=zdf.de |datum=2016-07-10 |abruf=2024-02-13}}</ref> Produktion: Bilderfest GmbH, München |

||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 23:44 Uhr

| Schloss Ibersheim | ||

|---|---|---|

Schloss Ibersheim vom Schlosshof | ||

| Alternativname(n) | Ibersheimer Schloss | |

| Staat | Deutschland | |

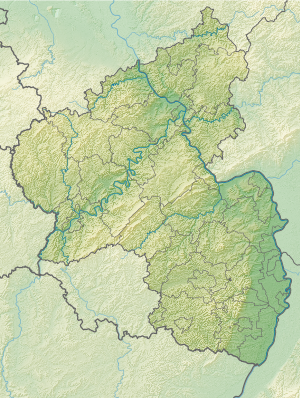

| Ort | Worms-Ibersheim | |

| Entstehungszeit | 15. Jahrhundert | |

| Burgentyp | Niederungsburg | |

| Erhaltungszustand | verändert erhalten | |

| Ständische Stellung | Amtshaus der Kurfürsten von der Pfalz | |

| Geographische Lage | 49° 43′ N, 8° 24′ O | |

|

| ||

Schloss Ibersheim ist das älteste von vier Schlössern im Wormser Stadtgebiet, steht im heutigen Stadtteil Ibersheim und wurde ursprünglich als kurpfälzisches Jagdschlösschen errichtet.[1][2]

Anlage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Schlossareal besteht aus einem rechteckigen, zweigeschossigen Herrenhaus, das im Kern aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt. Es wurde im 18. Jahrhundert um- und ausgebaut. Im Erdgeschoss waren die Küche und die Schlosskapelle. Eine hölzerne Wendeltreppe führt in das Obergeschoss. Der Keller hat ein flaches Kreuzgewölbe.

Die Wirtschaftsgebäude lagen nördlich des Schlosshofes. Zur Rheinseite hin stand ein rechteckiger Wartturm mit Schießscharten, erreichbar vom Obergeschoss des Schlosses (heute halb zugemauert) und über eine Treppe. Dieser Turm wurde 1771 von Daniel und Heinrich Stauffer renoviert. Auf der Gegenseite zur Dorfmitte wurden 1811 ein Wohnhaus und daran ein Schnaps-Brennhaus an das Schloss angebaut. Die Erbauer dieser Brennerei waren Abraham Forrer und Elisabeth Bergtold.

Das Wandbild an der Westseite des Schlosses in der Menno-Simons-Straße wurde ursprünglich von dem Ibersheimer Künstler Fritz Kehr (1908–1985) gestaltet und gemalt. Die Darstellung bezieht sich auf den Ibersheimer Salmenfang im ehemaligen Altrheinarm Bachert, der bereits 1285 genannt wurde. Die Schlosskapelle war nach dem Wormser Synodale von 1496 der Heiligen Elisabeth geweiht und ist noch heute mit dem Patron der Ibersheimer Friedhofskapelle, Dionysius von Paris, am linken Flügel des Eicher Hochaltars verewigt.[3][4]

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Alter des Schlosses ist mit einem Revers (Verpflichtungserklärung) vom 22. August 1417 belegt. Damals übertrug das Wormser Paulusstift das halbe Gericht mit der Allmende dem Heidelberger Kurfürsten Ludwig III. (Pfalz), dem Bärtigen, und erlaubte zugleich „ein sloße und behusunge in dem vorgenannten dorff Ibernsheim (zu) buwen und (zu) machen.“ Wichtige Herrschaftsrechte hatte man sich dabei jedoch vorbehalten: die Vogtei, den Zehnt, die kirchliche Gerichtsbarkeit und das Recht, den Schultheißen einzusetzen. Die Urkunde wird im Staatsarchiv Darmstadt verwahrt.[5]

Um 1469 soll es starke Veränderungen unter Friedrich dem Siegreichen gegeben haben. Nachdem der Deutsche Orden seinen Ibersheimer Besitz nach mehr als 200 Jahren 1465 an Landgraf Hesso von Leiningen-Dagsburg († 1467) verkaufen musste, schloss sich ein langwieriger Erbstreit an, weil Hesso gestorben war und nicht mehr bezahlen konnte. 1481 erfolgte ein gütlicher Entscheid vor dem königlichen Kammergericht zwischen dem Deutschen Orden als Verkäufer und den Grafen von Leiningen als Käufer mit der Kurpfalz als Nachfolger. Erweiterungen erfolgten 1481 unter Philipp dem Aufrichtigen. Nach 1550 wurde das Schloss mit Wirtschaftsgebäuden umbaut. Vermutlich wurde dabei auch die Straße um die Rückseite des Schlosses geführt.

Niederländischer Pächter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Dreißigjährigen Krieg verwaltete Karl I. Ludwig seinen Ibersheimer Besitz nicht mehr selbst, sondern verpachtete ihn. Der erste Pächter war der Edelmann Heinrich von Mauderich (Henrick van Mauderick) aus dem niederländischen Gelderland, dem heutigen Maurik in der Großgemeinde Buren (Gelderland). Er entstammt einer alten, bekannten Familie. Sein Vorfahre war Ritter Saffatin van Mauderick, der in der Schlacht von Worringen bei Köln am 5. Juni 1288 auf der Seite des siegreichen Johann I. (Brabant) kämpfte und fiel.[6] Einen Einblick in die damalige Heimat der Familie Van Mauderick gibt die nur zehn Kilometer entfernte Windmühle von Wijk, gemalt um 1670 von Jacob van Ruisdael.

Heinrich, den man in Ibersheim Raubritter nennt, heiratete am 16. März 1651 in Maurik seine Frau Anna Geertruit Lintius aus Kreuznach.[7] Am 7. Oktober 1656 wurde Tochter Marie im Ibersheimer Schloss getauft.[8] Die Helfer von Heinrich kamen aus seiner Heimat Gelderland und aus anderen Ländern. Es waren 14 Familien, die als Wirtschafts- und reformierte Glaubensflüchtlinge hier leben konnten. Weil das Land nach dem langen Krieg erst wieder urbar gemacht werden musste, hatte der neue Pächter es schwer, wirtschaftlichen Erfolg aus Ackerbau, Schafzucht und Fischerei zu erzielen. Er verschaffte sich, wie viele andere am Rhein, zusätzliche Einnahmen durch eine illegale Zollstelle, indem er mit den Steinern den Handelsleuten auflauerte. Über die Baumwipfel konnte man vom Ibersheimer Wach- und Flaggenturm neben dem Schloss Signale, etwa zwei Kilometer weiter, auf die andere Rheinseite an die Weschnitzmündung geben. Diese Räubereien gingen so lange, bis Kurfürst Karl I. Ludwig sich andere Pächter suchte und Heinrich mit seinen Leuten weichen musste.[9][10][11][12]

Schweizer Pächter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach 1661 wurde ein Erbpachtvertrag mit Schweizer Siedlern abgeschlossen,[13] der mehrmals erneuert wurde und bis zur Französischen Revolution Gültigkeit hatte. Diese Siedler kamen als Wirtschafts- und Glaubensflüchtlinge in die Kurpfalz. Sie waren Reformierte und Täufer, später Mennoniten genannt. Ihre Heimat war die Zürcher Gegend (Winterthur) und das Zürcher Hochland (Bäretswil). Ca. zehn Jahre später kam es zu einer Massenauswanderung von Mennoniten aus dem Berner Oberland. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg mussten sie auch aus Ibersheim flüchten. Die Mennoniten zogen geschlossen in einem Treck nach Friedrichstadt zu ihren Glaubensbrüdern. Nach dem Ende des Krieges 1698 kamen sie wieder zurück und waren danach die alleinige Glaubensgemeinschaft im Ort. Die Reformierten verteilten sich in diesem Krieg wahrscheinlich in den rechtsrheinischen Gebieten.

1690 erhielt das kurfürstliche Jagdschloss katholische Beamte. Wegen der reichen Entenjagd kam oft fürstlicher Besuch.[14]

In den Revolutions- und Befreiungskriegen hatte Ibersheim große Brotlieferungen zu leisten:

- Im zweiten Halbjahr 1796 an das französische Hauptquartier in Sprendlingen 600 Portionen Brot zu 2½ Pfund, später an das kaiserliche Verpflegungsmagazin in Bretzenheim 108 Portionen Brot.

- Anfang 1797 nach Nierstein und Oppenheim 35 Zentner Mehl zu 120 Pfund und 138 Laib Brot zu 4 Pfund.

Aufgrund der hohen Brotlieferungen wird angenommen, dass sich bei dem Schloss eine Großbäckerei befand.

Bekannte Bewohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Vorgängerbau:

- Walter von Hausen (ab 1140 bezeugt, † 10. September 1173), Herr zu Dienheim und Dolgesheim, wohlbekannter und Edelfreier, auch mit Beziehungen zu Hildegard von Bingen, Erbvogt in Ibersheim, Stammsitz in Mannheim, Burgstrasse, Rheinhäuser Hof.

- Friedrich von Hausen (* um 1150–1160; † 6. Mai 1190), Sohn von Walter, hatte in Ibersheim Besitz, war aber als Ministeriale und Minnesänger mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa unterwegs.

- Heinrich von Hausen (* um 1170; † um 1240) Sohn von Walter, Erbvogt von Ibersheim.

- Drei Priesterbrüder, Ordensbrüder der Kommende des Deutschen Ordens, werden 1451 genannt.

Im Schloss:

- kurfürstliche Verwalter:

- Hans Velten Köller, 1630 genannt

- Martin Kistner

- Nikolaus Voltz, wohnte 1640 in Hamm

- kurfürstliche Pächter:

- Heinrich von Mauderich aus der Provinz Gelderland, Neder-Betuwe

- mehrere Familien aus der Schweiz, ab 1661 bis zur französischen Besetzung 1794, darunter:

- Jakob Hiestand, 1743 im Schloss genannt

- Daniel Stauffer, 1759 als Pächter genannt

Bekannte Eigentümer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1795 wurde in der Franzosenzeit auf dem linken Rheinufer allgemein kirchliches und weltliches Vermögen beschlagnahmt und verpachtet. 1801 erklärte man den verpachteten Grundbesitz zu französischem Nationalgut. Von 1803 bis 1806 erfolgte im Rahmen der Säkularisation die Umwandlung der französischen Nationalgüter in Privatbesitz zu Spottpreisen durch Versteigerung. Nach Recherchen in der Universität Heidelberg ist eine Versteigerung von französischen Nationalgütern in Ibersheim jedoch nicht bekannt. Deshalb müsste bereits vor 1803 der kurpfälzische Besitz an einen einheimischen Interessenten in Eigentum übergegangen sein. Spätere Eigentümer waren:

- Jakob Käge IV., 1833–1880

- Friedrich Heckmann, verheiratet mit Elisabeth Flath, 1893–1911

- Peter Flath ab 1898

- Leonhard Heinrich Schroth, um 1927 (Schlosshof)

- Rina Schroth, verheiratet mit Georg Dehn († 2018)

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Karl Johann Brilmayer: Rheinhessen in Vergangenheit und Gegenwart, Gießen 1905, S. 232–234.

- Adolf Trieb:

- Ibersheim am Rhein, Eppelsheim/Worms, 1911

- Ibersheim als Wohnsitz von Niederländern, Vom Rhein, April und Mai 1912, S. 33–35.

- Wilhelm Müller: Der Raubritter von Ibersheim, Rheinhessisches Heimatbuch, 2. Teil, Darmstadt 1924, S. 30–31.

- Norbert Wagner: Zum Wohnsitz des Friedrich von Hausen, Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur, Band 104, Heft 2, Wiesbaden 1975.

- W. H. Morel van Mourik: Van Mauderick 1270 - 1695, Ansen 1990; 2. Auflage: Rijswijk (Südholland) 2015, ISBN 978-90-6455-792-7.

- Irene Spille: Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz, Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Band 10, Stadt Worms, Werner Worms 1992, ISBN 3-88462-084-3.

- Wormser Wochenblatt: Als Raubritter Heinrich von Mauderich den Rhein bei Ibersheim unsicher machte. 28. Dezember 2008.

- Felix Zillien: in Wormser Zeitung:

- Zweite Heimat für Minnesänger, 12. August 2010.

- Zuhause für Raubritter, 24. September 2012.

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz: Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler Stadt Worms (PDF; 5,0 MB), Koblenz 2011.

- Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern, Pfälzisches Klosterlexikon, Band 2 H-L, 2014, S. 357–368, ISBN 978-3-927754-77-5.

- Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz: Schloss Ibersheim.[15]

- Edmund Ritscher: Ibersheim in alten Ansichten, Stadt Worms 2014.[16]

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Stefan Grathoff: Schloss Ibersheim

- Eintrag von Reinhard Friedrich zu Ibersheim in der wissenschaftlichen Datenbank „EBIDAT“ des Europäischen Burgeninstituts

- ZDF mediathek: Der Rhein – Strom der Geschichte, Der Rhein (1/2): Von Vulkanen und Riesenflößen, Dokumentarfilm-Ausschnitt mit „Heinrich von Mauderich“: 40.00 - 42.40 Min., Erstsendung Arte 1. Juni 2016,[17] Produktion: Bilderfest GmbH, München

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Jürgen Keddigkeit u. a.: Pfälzisches Burgenlexikon III. 2005, ISBN 978-3-927754-54-6.

- ↑ Eintrag von Reinhard Friedrich zu Ibersheim in der wissenschaftlichen Datenbank „EBIDAT“ des Europäischen Burgeninstituts, abgerufen am 18. Dezember 2021.

- ↑ Aus der Geschichte der katholischen Pfarrei in Eich. In: Lucia Reuter-Matejka: 1200 Jahre Eich. Wormser Verlagsdruckerei, Worms 1981. S. 298.

- ↑ Jürgen Keddigkeit: Pfälzisches Klosterlexikon, Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden, Kaiserslautern 2014, S. 357–369.

- ↑ Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Urkunde A 2 96/20 vom 22. August 1417.

- ↑ Herzog Johann von Brabant. In: Heidelberger historische Bestände – digital. Universitätsbibliothek Heidelberg, abgerufen am 16. September 2016.

- ↑ Trouwboek Maurik 1637–1698, 1993, S. 11.

- ↑ Adolf Trieb: Ibersheim als Wohnsitz von Niederländern. 1912.

- ↑ W. H. Morel van Mourik: Van Mauderick 1270 - 1695, Rijswijk (Zuid-Holland) 2015, ISBN 978-90-6455-792-7, Ahnentafel S. 7, Personenbeschreibung S. 37–39.

- ↑ Ulrike Schäfer: Als Raubritter Heinrich von Mauderich den Rhein bei Ibersheim unsicher machte, Wormser Wochenblatt, 28. Dezember 2008.

- ↑ Dokumentarfilm "Der Rhein - Strom der Geschichte", Ausschnitt mit Heinrich von Mauderich, ca. 2½ Minuten, Erstsendung von arte am 11. Juni 2016, 20.15 Uhr.

- ↑ https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2012-05_ibersheim-raubritter-mauderich.php.

- ↑ Hessisches Staatsarchiv Darmstadt: Erbbestandsbrief über Erbbestandshof Ibersheim, A2 96/39-40, 11. Juni 1683.

- ↑ Aus der Geschichte der katholischen Pfarrei in Eich. In: Lucia Reuter-Matejka: 1200 Jahre Eich. Wormser Verlagsdruckerei, Worms 1981. S. 290.

- ↑ https://www.regionalgeschichte.net/rheinhessen/ibersheim/kulturdenkmaeler/schloss-ibersheim.html.

- ↑ https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2014_02_Ibersheim_in_alten_Ansichten.php?viewmode=print.

- ↑ Der Rhein (1/2): Von Vulkanen und Riesenflößen. In: zdf.de. 10. Juli 2016, abgerufen am 13. Februar 2024.