„Nordsee“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

AF666 (Diskussion | Beiträge) |

Itti (Diskussion | Beiträge) K Änderungen von Unbreakable44 (Diskussion) auf die letzte Version von Lazarus235 zurückgesetzt Markierung: Zurücksetzung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Dieser Artikel| |

{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Meer; zu anderen Bedeutungen siehe [[Nordsee (Begriffsklärung)]].}} |

||

{{Infobox Meer |

|||

| Name = Nordsee |

|||

| Alternativname = |

|||

| Bild = NASA NorthSea1 2.jpg |

|||

| Bildbreite = 330x495px |

|||

| Bildbeschreibung = Satellitenaufnahme der Nordsee |

|||

| Breitengrad = 56 |

|||

| Längengrad = 03 |

|||

| Abmessung = |

|||

| Ozean = A |

|||

| Region-ISO = XA |

|||

| Art = Randmeer |

|||

| Lage = Nordwesteuropa |

|||

| Maximaltiefe = 700 |

|||

| MaximaltiefeRef = |

|||

| MittlereTiefe = 95 |

|||

| MittlereTiefeRef = |

|||

| Fläche = 570000 |

|||

| FlächeRef = <ref>[https://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser/nordsee Nordsee (beim UBA)]</ref> |

|||

| Volumen = 54.000 |

|||

| VolumenRef = |

|||

| Zufluss = [[Humber (Nordsee)|Humber]], [[Themse]], [[Schelde]], [[Rhein]], [[Ems]], [[Elbe]], [[Weser]], [[Glomma]], [[Drammenselva]] |

|||

| Anschluss = via [[Kattegat]] an die [[Ostsee]] |

|||

| Inseln = [[Großbritannien (Insel)|Großbritannien]], [[Shetland]], [[Orkney]], [[Ostfriesische Inseln|Ost-]]/[[Westfriesische Inseln|West-]]/[[Nordfriesische Inseln]], [[Helgoland]], [[Rømø]], [[Stord (Insel)|Stord]], u. v. m. |

|||

| Uferstadt = [[Calais]], [[Brügge]], [[Rotterdam]], [[Wilhelmshaven]], [[Bremerhaven]], [[Esbjerg]], [[Oslo]], [[Bergen (Norwegen)|Bergen]], [[Stavanger]], [[Aberdeen]], [[Edinburgh]], [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]], [[Brighton]], [[Southampton]], u. v. m. |

|||

| Besonderheiten = |

|||

| Anmerkungen = |

|||

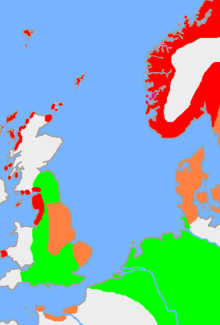

| Bild2 = North Sea map-de.png |

|||

| Bildbeschreibung2 = Lagekarte der Nordsee mit Meerestiefen ([[Doggerbank]]) und den [[Ausschließliche Wirtschaftszone|AWZs]] |

|||

| Bild3 = |

|||

| Bildbeschreibung3 = |

|||

}} |

|||

Die '''Nordsee''' (veraltet ''Westsee'', ''Deutsches Meer''<ref name="Atlas 1888">{{Internetquelle |url=https://www.peter-hug.ch/lexikon/1888_bild/04_0801a?HiRes=1 |titel=Bild 4.801a, Deutschland. Fluß- und Gebirgssystem. {{!}} HiRes |abruf=2024-01-21}}</ref>) ist ein [[Randmeer]] des [[Atlantischer Ozean|Atlantischen Ozeans]]. Sie ist ein [[Schelf]]meer und liegt im nordwestlichen Europa. Bis auf die Meerengen beim [[Ärmelkanal]] und beim [[Skagerrak]] ist sie auf drei Seiten von Land begrenzt und öffnet sich trichterförmig zum nordöstlichen Atlantik. In einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste leben rund 80 Millionen Menschen. |

|||

{| align = "right" | |

|||

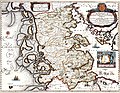

| valign = "top" | [[Image:Nseamap.gif|thumb|200px|Nordsee]] |

|||

| valign = "top" | [[bild:NASA_NorthSea1.jpg|thumb|200px|Satellitenaufnahme der Nordsee]] |

|||

|} |

|||

Die '''Nordsee''' ist ein relativ flaches [[Randmeer]] des [[Atlantischer Ozean|Atlantischen Ozeans]] im nordwestlichen Europa. Das [[Schelf]]meer ist auf drei Seiten von Land begrenzt und öffnet sich trichterförmig zum nordwestlichen Atlantik. In einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste leben 80 Millionen Menschen, die Nordsee selbst ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Europas zu den Weltmärkten. |

|||

Die südliche Nordsee ist zusammen mit dem angrenzenden |

Die Nordsee selbst ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Zugang Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten. Die südliche Nordsee ist zusammen mit dem angrenzenden Ärmelkanal die am dichtesten befahrene Schifffahrtsregion der Welt. Unter dem Meeresboden befinden sich größere [[Erdöl]]- und [[Erdgas]]<nowiki />reserven, die seit den 1970er Jahren gefördert werden. Kommerzielle [[Fischerei]] hat den Fischbestand des Meeres in den letzten Jahrzehnten vermindert. Umweltveränderungen entstehen auch dadurch, dass die Abwässer aus Nordeuropa und Teilen Mitteleuropas direkt oder über die angrenzende [[Ostsee]] in das Meer fließen. |

||

== |

== Geographie == |

||

=== Lage und Ausdehnung === |

|||

Die Nordsee liegt größtenteils auf dem europäischen [[Kontinentalschelf]]. Eine Ausnahme bildet lediglich ein schmales Gebiet der nördlichen Nordsee vor Norwegen. Die Nordsee wird begrenzt von der [[Vereinigtes Königreich|britischen Insel]] im Westen und dem nord- und mitteleuropäischen Festland mit [[Norwegen]] (Nordost), [[Dänemark]] (Ost) sowie [[Deutschland]], [[Niederlande]], [[Belgien]] und [[Frankreich]] (Südost). |

|||

Die Nordsee liegt größtenteils auf dem europäischen Kontinentalschelf. Eine Ausnahme bildet lediglich ein schmales Gebiet der nördlichen Nordsee vor Norwegen. Die Nordsee wird begrenzt von der [[Großbritannien (Insel)|Insel Großbritannien]] im Westen und dem nord- und mitteleuropäischen Festland mit [[Norwegen]] (Nordost), [[Dänemark]] (Ost) sowie [[Deutschland]] (Südost), [[Niederlande]] (Süd), [[Belgien]] und [[Frankreich]] (Südwest). Im Südwesten geht die Nordsee durch die [[Straße von Dover]] in den [[Ärmelkanal]] über, im Osten hat sie über [[Skagerrak]] und [[Kattegat]] Kontakt zur Ostsee und nach Norden öffnet sie sich trichterförmig zum [[Europäisches Nordmeer|Europäischen Nordmeer]], das im Osten des [[Nordatlantik]]s liegt. Neben den offensichtlichen Grenzen durch die Küsten der Anrainerstaaten wird die Nordsee durch eine gedachte Linie vom norwegischen [[Lindesnes]] hin zum dänischen [[Hanstholm]] in Richtung Skagerrak abgegrenzt. |

|||

Die [[International Hydrographic Organization]] definiert die Grenzen der Nordsee wie folgt:<ref>{{Internetquelle |url=https://iho.int/uploads/user/pubs/standards/s-23/S-23_Ed3_1953_EN.pdf |titel=Limits of Oceans and Seas, 3rd edition |hrsg=International Hydrographic Organization |datum=1953 |format=PDF |abruf=2020-12-24}}</ref> |

|||

Im Süden geht die Nordsee durch die [[Straße von Dover]] in den [[Ärmelkanal]] über, im Osten hat sie über [[Skagerrak]] und [[Kattegat]] Kontakt zur [[Ostsee]] und nach Norden öffnet sie sich trichterförmig zum [[Arktischer Ozean|Arktischen Ozean]]. |

|||

:''Im Südwesten.'' Eine Linie, die den Leuchtturm ''Phare de Walde'' ([[Frankreich]], 50°59'37"N, 1°54'53"E) mit Leathercoat Point ([[England]], 51°10'01.4"N 1°24'07.8"E) verbindet. |

|||

Neben den offensichtlichen Grenzen durch die Küsten der Anrainerstaaten wird die Nordsee durch eine gedachte Linie hin vom norwegischen [[Lindesnes]] hin zum dänischen [[Hanstholm]] in Richtung Skagerrak abgegrenzt, die nördliche Grenze zum Atlantik verläuft nach dem [[OSPAR|Oslo-Pariser-Abkommen]] von 1962 entlang von 5° westlicher Länge und 62° nördlicher Breite auf Höhe des norwegischen [[Geirangerfjord]]s. |

|||

:''Im Nordwesten.'' Von [[Dunnet Head]] (58°40'20"N, 3°22'30"W) in [[Schottland]] zu(m Leuchtturm) Tor Ness (58°46'42.9"N 3°17'47.5"W) auf der Insel [[Hoy (Orkney)|Hoy]], weiterhin durch diese Insel zu Kame of Hoy (58°55′N) weiter zu Breck Ness auf [[Mainland (Orkney)|Mainland]] (58°58′N) durch diese Insel zu [[Costa Head]] (3° 14′ W) und zu Inga Ness (59' 17' N) auf [[Westray]], durch Westray zu Bow Head, nach Mull Head (Nordspitze von [[Papa Westray]]) weiter zu Seal Skerry (Nordspitze von [[North Ronaldsay]]) und weiterhin zu Horse Holm am Südende von [[Shetland]]. |

|||

Die wichtigsten Zuflüsse sind vom Festland her die [[Schelde]], die [[Maas]], der [[Rhein]], die [[Ems]], die [[Weser]] und die [[Elbe]], sowie die [[Themse]], die in [[England]] nördlich der ''Straße von Dover'' in dieses Meer mündet. |

|||

:''Im Norden.'' Von der Nordspitze (Fethaland Point, 60°38'15.3"N 1°18'30.1"W) von [[Mainland (Shetland)]] quer zu Graveland Ness (60° 39′ N) auf der Insel [[Yell (Shetland)]], durch Yell zu Gloup Ness (1° 04′ W) und quer zu Spoo Ness (60° 45′ N) auf der Insel [[Unst]], durch Unst zu [[Hermaness|Herma Ness]] (60° 51′ N), weiter zum SW-Kap der Rumblings und zu [[Muckle Flugga]] (60⁰ 51' N, 0⁰ 53' W), wobei all diese der Nordsee zugerechnet werden; von dort den Meridian 0° 53′ West hoch bis zum 61° 00′ Nord und ostwärts entlang dieses Breitengrads zur Küste von [[Norwegen]], so dass die ganze Viking Bank in die Nordsee einbezogen ist. |

|||

Die Oberfläche der Nordsee beträgt ungefähr 575.000 km² bei einer Wassermenge von ca. 54.000 km³. |

|||

:''Im Osten.'' Die Westgrenze des [[Skagerrak]] [Eine Linie, die [[Hanstholm]] (57⁰07'N, 8⁰36'E) und ''the Naze'' ([[Lindesnes]], 58⁰N, 7⁰E) verbindet]. |

|||

== Namensherkunft == |

|||

Der Name "''Nordsee''" stammt aus dem [[Mittelhochdeutsch|Mittelhochdeutschen]] und geht wahrscheinlich zurück auf die Benennung des Meeres durch die an der südlichen Küste ansässigen [[Friesen]]. Aber auch aus der Sicht der deutschen [[Hansestadt|Hansestädte]] war das Meer im Osten die [[Ostsee]] und das Meer im Norden die Nordsee. Bedingt durch die Verbreitung des von den Hansekaufleuten genutzten Kartenmaterials setzte sich dieser Name allmählich europaweit durch. Daneben gebräuchliche Namen waren lange Zeit "Mare Frisicum" und "Mare Germanicum" und in [[Dänemark]], das östlich der Nordsee liegt, wird bis heute der Name "''Vesterhavet''" (dt. "Westmeer") gleichberechtigt neben der "''Nordsøen''" genutzt. |

|||

Die nördliche Grenze zum Atlantik ist naturräumlich weniger eindeutig. Während die seit langem im Entwurfsstadium befindliche 4. Edition der ''Limits''<ref>{{Webarchiv |url=http://wiki.geosys.ru/lib/exe/fetch.php/ru/portal/lib/iho/s23.los.ed4draft.2002.pdf |text=Names and Limits of Oceans and Seas, 4th edition 2002 (final draft) |wayback=20210413155651}}</ref> die Nordgrenze nach Süden zum Breitenkreis 60⁰ 51' N verschiebt, verläuft die Grenze des [[OSPAR|Oslo-Pariser-Abkommens]] von 1962 etwas weiter westlich und nördlich entlang von 5° westlicher Länge und 62° nördlicher Breite auf Höhe des norwegischen [[Geirangerfjord]]s. |

|||

== Geologie und Hydrologie == |

|||

[[Bild:Mer_du_Nord-vierge.png|thumb|Nordsee mit Tiefenlinien und wichtigen Zuflüssen]] |

|||

Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 1.120 km von 50° 56′ N bis 62° N. Die maximale Breite von Osten nach Westen beträgt 1.001 km von 4° 26′ W bis 9° 50′ O. |

|||

===Geologie=== |

|||

Die Flächenausdehnung der Nordsee beträgt rund 575.000 km<sup>2</sup> bei einer durchschnittlichen Tiefe von 95 m. Das ergibt ein Wasservolumen von 54.000 km<sup>3</sup>. |

|||

Die Nordsee ist ein geologisch altes Meer und seine Entstehung sowie die Veränderungen in Gestalt und Größe sind über einen Zeitraum von etwa 350 Millionen Jahren zu beobachten. Die jetzige Form erhielt sie jedoch erst mit dem Ende der letzten [[Eiszeit]] vor etwa 11.000 Jahren. Auch der jetzige Zustand ist nur ein Stadium in der dynamischen Entwicklung der Nordsee. |

|||

=== Gliederung === |

|||

Während der Eiszeiten waren große Wassermengen im Eis der Gletscher gebunden, das Inlandeis Skandinaviens war bis zu drei Kilometern dick. Der Meeresspiegel lag auf dem Höhepunkt der [[Weichseleiszeit]] bis zu 120 Meter unter dem heutigen Stand, die Küstenlinien verliefen etwa 600 Kilometer nördlich des heutigen Stands. Große Teile der Nordsee lagen damals trocken, der Boden wurde durch Eis und Klima geprägt. Am Ende der Weichseleiszeit lag der Meeresspiegel etwa 60 Meter unter dem heutigen Normalnull. Die Küstenlinie verlief nördlich der heutigen Doggerbank, die gesamte südliche Nordsee war Festland, die britischen Inseln und das europäische Festland waren eine zusammenhängende Landmasse. In den darauf folgenden Jahrtausenden stieg das Wasser. In mehreren Phasen nahm dieser Anstieg aber an Geschwindigkeit ab. |

|||

[[Datei:UK shipping forecast zones.png|mini|Lage der Vorhersagegebiete in Nordsee (Skagerrak fehlt) und Ostatlantik]] |

|||

Für Fischerei- und Wettervorhersagen wie beispielsweise die des [[Seewetterdienst]]es Hamburg wird die Nordsee international in verschiedene [[Seewetterdienst#Seegebiet|Seegebiete]] untergliedert:<ref>{{Internetquelle |url=http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/d/i/No._08_-_Shipping_Forecast.pdf |titel=Fact sheet No. 8 – Shipping Forecast |werk=[[Met Office]] National Meteorological Library and Archive |hrsg=metoffice.gov.uk |datum=2011 |format=PDF; ca. 913 kB |sprache=en |archiv-url=https://web.archive.org/web/20121006020600/http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/d/i/No._08_-_Shipping_Forecast.pdf |archiv-datum=2012-10-06 |abruf=2017-05-04}}</ref> |

|||

Vor etwa 9850 bis 7100 Jahren vor heute wurden Teile des [[Elbe]]-[[Urstromtal]]s überflutet. Etwas später öffnete sich der [[Ärmelkanal]] und das [[Wattenmeer]] begann sich zu bilden. In der darauf folgenden Zeit wechselten Phasen stärkeren Wasseranstiegs mit solchen einer Wassersenkung. Vor etwa 5.000 Jahren war die heutige Küstenlinie im Großen und Ganzen erreicht. Insgesamt jedoch steigt das Wasser auch weiterhin an, wenn auch wesentlich langsamer. Auch in den letzten Jahrhunderten lassen sich wechselnde Phasen von Wasseran- und abstieg erkennen. |

|||

Westliche Nordsee von Norden nach Süden: |

|||

Die Nordsee ist ein [[Schelfmeer]] mit einer durchschnittlichen Tiefe von nur 94 Metern. Der Meeresboden liegt größtenteils auf dem [[Schelf]], und so steigt die Tiefe von 25 bis 35 Metern im südlichen Teil bis zu 100 bis 200 Metern zwischen Norwegen und den [[Shetlandinseln]]. Der gesamte südliche Teil des Meeres ist dabei höchstens 50 Meter tief. Die Ausnahme bildet die [[Norwegische Rinne]]; an dieser tiefsten Stelle misst die Nordsee 725 Meter. Die flachste Stelle abseits der Küstengebiete liegt mit 13 Metern Tiefe in der [[Doggerbank]] in der zentralen Nordsee. |

|||

* [[Viking (Seegebiet)|Viking]] (seit 1955) – östlich der Shetlandinseln |

|||

* [[Forties (Nordsee)|Forties]] – östlich Schottlands |

|||

* [[Dogger (Seegebiet)|Dogger]] – liegt unter anderem über der [[Doggerbank]] |

|||

* [[Southern Bight]] – Südwestliche Nordsee |

|||

Östliche Nordsee von Norden nach Süden: |

|||

Die Nordsee wird generell in die flache südliche Nordsee, die Zentralnordsee, die nördliche Nordsee, die [[Norwegische Rinne]] und den [[Skagerrak]] unterteilt. In der südlichen Nordsee geht der [[Ärmelkanal]] in die [[Straße von Dover]] über. Die [[Southern Bight]] liegt vor der niederländischen und belgischen Küste, die [[Deutsche Bucht]] inklusive der [[Helgoländer Bucht]] vor der deutschen Küste. Das Flachwassergebiet der Doggerbank begrenzt die deutsche Bucht hin zur Zentralnordsee. Das [[Wattenmeer (Nordsee)|Wattenmeer]] zieht sich an der südlichen Küste von [[Den Helder]] die gesamte deutsche Küste entlang bis [[Esbjerg]] in Dänemark. |

|||

* [[Utsira (Seegebiet)|Utsire]] (''Utsira'', seit 1984) – westlich der norwegischen Küste, unterteilt in ''North Utsire'' und ''South Utsire'' |

|||

* [[Fischer (Seegebiet)|Fisher]] (''Fischer'', seit 1955) – grenzt westlich an den Skagerrak und südlich an die Deutsche Bucht |

|||

* [[Skagerrak]] – östlichstes Gebiet der Nordsee, verbindet über [[Kattegat]] und [[Belte und Sunde|Belte]] zur [[Ostsee]] |

|||

* [[Deutsche Bucht]] (''German Bight'', von 1949 bis 1955 ''[[Helgoländer Bucht|Helgoland]]'', davor Dogger) – vor der niederländischen, deutschen und dänischen Nordseeküste |

|||

=== Zuflüsse === |

|||

[[Bild:Doggerbank.jpg|thumb|Satellitenaufnahme der Nordsee, die Doggerbank ist rot umrandet]] |

|||

In die Nordsee münden zahlreiche Fließgewässer, von denen einige sehr wasserreich sind: |

|||

{{Mehrspaltige Liste |liste= |

|||

* [[Rhein-Maas-Delta]] (Niederlande) 2900 m³/[[Sekunde|s]], davon |

|||

** durchs [[IJsselmeer]] 555 m³/s |

|||

** aus dem [[Rhein]] 2300 m³/s |

|||

** aus der [[Maas]] 357 m³/s |

|||

* [[Elbe]] (Niedersachsen/Schleswig-Holstein/Hamburg) 856 m³/s |

|||

* [[Glomma]] (Norwegen) 603 m³/s |

|||

* [[Göta älv|Götaälv]] (Schweden, [[Trysilelva]] Norwegen)<ref name="Leibnitz">[http://www.io-warnemuende.de/Antworten_Fragen_zum_Meer.html?frage=49 Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde: ''Gehört das Kattegatt noch zur Ostsee''?] →„Aus physikalischer Sicht gibt es Argumente, die Trennung zwischen Nord- und Ostsee im Großen Belt bei [[Langeland]] und im Öresund auf die Drogdenschwelle zu legen.“</ref> |

|||

* [[Weser]] (Niedersachsen/Bremen) 358 m³/s |

|||

* [[Drammenselva]] (Norwegen) 314 m³/s |

|||

* [[Humber (Nordsee)|Humber]] (England) 250 m³/s, gemeinsames Ästuar von u. a. |

|||

** [[River Trent|Trent]] 99 m³/s |

|||

** [[Yorkshire]] [[River Ouse (The Humber)|Ouse]] 44 m³/s |

|||

* [[Tay|Firth of Tay]] (Schottland) 170 m³/s |

|||

* [[Otra]] (Norwegen) 150 m³/s |

|||

* [[Sira (Fluss)|Sira]] (Norwegen) 130 m³/s |

|||

* [[Schelde]] (Belgien/Niederlande) 126 m³/s |

|||

* [[Forth (Firth of Forth)|Forth]] (Schottland) 112 m³/s |

|||

* [[Lågen (Numedal)|Numedalslågen]] (Norwegen) 111 m³/s |

|||

* [[Tweed (Nordsee)|Tweed]] (Schottland und England) 85 m³/s |

|||

* [[Ems]] (Niedersachsen) 80,5 m³/s |

|||

* [[Themse]] (England) 76 m³/s |

|||

}} |

|||

{{Siehe auch|Liste der größten in Nordsee, Skagerrak und Kattegat mündenden Flüsse}} |

|||

== Geologie == |

|||

Die flachste Stelle im Meer ist die [[Doggerbank]], eine Flachwasserzone, ungefähr halb so groß wie die Niederlande mit einer Tiefe zwischen nur 13 bis zu höchstens 20 Metern. Sie ist als Ort zum Fischfang berühmt, bei Stürmen brechen hier sogar öfters die Wellen. |

|||

=== Entstehung === |

|||

[[Datei:Doggerland.svg|mini|Karte der Nordsee um 8000 v. Chr.<br />In der heutigen südlichen Nordsee lag damals das [[Doggerland]].]] |

|||

Das heutige Nordseebecken bildete sich im [[Tertiär]] heraus. Ihre heutigen Umrisse erhielt die Nordsee jedoch erst im frühen [[Holozän]] vor etwa 8.000 Jahren. Auch der jetzige Zustand ist nur ein Stadium in der dynamischen Entwicklung der Nordsee: langfristig lässt sich weiterhin ein Anstieg des Meeresspiegels beobachten, der über die letzten 7500 Jahre gerechnet bei etwa 33 Zentimeter/Jahrhundert liegt (mittleres Tidenhochwasser an den deutschen Küsten). Im 20. Jahrhundert stieg das Wasser um etwa 20 bis 25 Zentimeter. |

|||

Die Norwegische Rinne entstand wie der Rest der Nordsee in den Eiszeiten. Sie wird bis zu 725 Metern tief und spielt eine wichtige Rolle beim Wasseraustausch mit Ostsee und Atlantik. Entlang der norwegischen Rinne fließt der norwegische Strom über den der größte Teil des Nordseewassers in den Atlantik fließt. Ebenso fließt hier ein Großteil des aus der Ostsee stammenden Wassers nach Norden. |

|||

In der [[Weichseleiszeit]] waren, wie in den anderen Eiszeiten auch, große Wassermengen im Eis der Gletscher gebunden. Das Inlandeis Skandinaviens war bis zu drei Kilometer dick. Der Meeresspiegel lag auf dem Höhepunkt der Weichseleiszeit bis zu 120 Meter unter dem heutigen Stand, die Küstenlinien verliefen etwa 600 Kilometer nördlich des heutigen Stands. Große Teile der Nordsee lagen damals trocken. Am Ende der Weichseleiszeit lag der Meeresspiegel etwa 60 Meter unter dem heutigen Normalnull, wobei die Küstenlinie nördlich der heutigen [[Doggerbank]] verlief. Die gesamte südliche Nordsee war Festland, das sogenannte [[Doggerland]], die britischen Inseln und das europäische Festland waren eine zusammenhängende Landmasse. In den darauf folgenden Jahrtausenden stieg das Wasser, wobei dieser Anstieg im Laufe der Zeit an Geschwindigkeit abnahm. |

|||

Die Straße von Dover erreicht Meerestiefen von etwa 30 Metern, der Meeresspiegel senkt sich nach Westen hin bis zum Ende des Ärmelkanals bis zu 100 Metern. Zwischen den Niederlanden und Großbritannien liegen Tiefen zwischen 20 und 30 Metern, die bis zu 45 Meter an der friesischen Front gehen. Die tiefsten Stellen außerhalb der norwegischen Rinne liegen in der Nordnordsee am Kontinentalschelf am Übergang zum [[Nordatlantik]] mit etwa 200 Metern. |

|||

Vor etwa 9850 bis 7100 Jahren wurden Teile des [[Elbe-Urstromtal]]s überflutet. Etwas später öffnete sich der Ärmelkanal und das [[Wattenmeer]] begann sich zu bilden. In der darauf folgenden Zeit wechselten Phasen stärkeren Wasseranstiegs ([[Transgression (Geologie)|Transgression]]) mit solchen einer Wassersenkung ([[Regression (Geologie)|Regression]]). Vor etwa 5000 Jahren (3000 v. Chr.) lag der Meeresspiegel an der südlichen Küste etwa vier Meter unter dem heutigen Niveau, um den Beginn der christlichen Zeitrechnung knapp zwei Meter unter dem heutigen Meeresspiegel. Nachdem er zwischenzeitlich anstieg, sank er um das Jahr 1000 wieder auf das Niveau zu Beginn der christlichen Zeitrechnung, um schließlich in mehreren Schüben langsamer weiter zu steigen.<ref name="Behre2004">[http://databases.eucc-d.de/files/documents/00000337_AMK2004_Artikel_Behre.pdf Karl Heinz Behre: ''Die Schwankungen des mittleren Tidehochwassers an der deutschen Nordseeküste in den letzten 3000 Jahren nach archäologischen Daten''.] (PDF; 402 kB) In: Coastline Reports 1 (2004)</ref> |

|||

===Hydrologie=== |

|||

[[bild:Nordsee-lichttunnel.jpg|thumb|250px|Lichttunnel auf der Nordsee]] |

|||

Der Salzgehalt des [[Meerwasser]]s ist orts- und jahreszeitenabhängig und liegt zwischen 1,5 bis 2,5 Prozent in der Nähe der Flussmündungen und bis zu 3,2 bis 3,5 Prozent in der nördlichen Nordsee. |

|||

=== Gestalt === |

|||

Die Temperatur schwankt im Mittel zwischen 18 °C (Sommer) und 1 °C (Winter); die Eisbildung ist damit ausgeschlossen. Die Temperatur variiert dabei stark abhängig vom Einfluss des Atlantiks und der Wassertiefe. In der tieferen nördlichen Nordsee auf einer Linie östlich der Shetlands ist die Wassertemperatur durch das einströmende Atlantikwasser das ganze Jahr über fast konstant bei 10 °C, während an der sehr flachen Wattenmeerküste die größten Temperaturunterschiede auftreten und es in sehr kalten Wintern auch zu Eisbildung kommen kann. |

|||

[[Datei:Doggerbank.jpg|mini|Satellitenaufnahme der Nordsee, die [[Doggerbank]] ist rot umrandet]] |

|||

[[Datei:Sandbänke, Nationalpark Niedersächsischen Wattenmeer (2019).jpg|mini|[[Sandbank|Sandbänke]] in der [[Helgoländer Bucht]]]] |

|||

Die Nordsee ist ein Schelfmeer mit einer durchschnittlichen Tiefe von nur 95 Metern. Der Meeresboden liegt größtenteils auf dem [[Schelf]], und so steigt die Tiefe von 25 bis 35 Metern im südlichen Teil am [[Kontinentalhang]] zwischen Norwegen und nördlich der [[Shetland]]inseln auf bis zu 100 bis 200 Metern. Der gesamte südliche Teil der Nordsee ist höchstens 50 Meter tief. Die Ausnahme bildet die [[Norwegische Rinne]]; an dieser tiefsten Stelle misst die Nordsee 725 Meter. Die flachste Stelle abseits der Küstengebiete liegt in der [[Doggerbank]]. Die südliche Nordsee wird von zahlreichen großen Sandbänken durchzogen. |

|||

Die Nordsee wird generell in die flache südliche Nordsee, die Zentralnordsee, die nördliche Nordsee und die Norwegische Rinne mit dem Übergang Skagerrak unterteilt. In der südlichen Nordsee geht der Ärmelkanal in die Straße von Dover über. Die [[Southern Bight]] liegt vor der niederländischen und [[Belgische Küste|belgischen Küste]], die [[Deutsche Bucht]] inklusive der [[Helgoländer Bucht]] vor der deutschen Küste. Das Flachwassergebiet der Doggerbank begrenzt die deutsche Bucht hin zur Zentralnordsee. Das [[Wattenmeer (Nordsee)|Wattenmeer]] zieht sich an der südlichen Küste von [[Den Helder]] in den Niederlanden nahezu die gesamte deutsche Nordseeküste entlang bis [[Esbjerg]] in Dänemark. |

|||

Das Austausch-Salzwasser der Nordsee fließt durch den Ärmelkanal und entlang der schottischen und englischen Küsten aus dem Atlantik in die Nordsee. Größter Süßwasserzulieferer sind die, in die [[Ostsee]] mündenden Flüsse, die über das Skagerrak ihren Abfluss in die in die Nordsee finden. Sowohl ihr Einzugsgebiet als auch die Wassermenge übersteigt die, der in die Nordsee fließenden Flüsse klar. Die Nordseeflüsse entwässern etwa 841 500 km² und bringen pro Jahr ungefähr 296 – 354 km3 Frischwasser ins Meer. Die Ostseeflüsse entwässern mit 1 650 000 km² knapp das doppelte Gebiet und tragen 470 km3 Frischwasser jährlich bei. |

|||

Die Flachwasserzone Doggerbank ist etwa halb so groß wie die Niederlande mit einer Tiefe zwischen nur 13 Metern bis zu höchstens 20 Metern. Sie ist als Ort zum Fischfang berühmt, bei Stürmen brechen hier sogar häufiger die Wellen. |

|||

Entlang dänischen und norwegischen Küsten fließt das Wasser im [[Norwegischer Strom|Norwegischen Strom]] in den Atlantik zurück. Der Strom bewegt sich vor allem in einer Wassertiefe von 50 bis 100 Metern. Das Brackwasser der Ostsee und aus Nordsee- und Fjorden stammendes Frischwasser sorgen für einen relativ niedrigen Salzgehalt des Stroms. Ein Teil des wärmeren einfließenden Atlantikwassers dreht entlang des Stroms wieder nordwärts und sorgt für einen warm Kern im Gewässer. Im Winter hat der Strom eine Temperatur von 2° bis 5°C, die Salinität beträgt weniger 34.8 Promille. Das durch eine Front getrennte Atlantikwasser der Nordsee ist hingegen über 6°C warm, der Salzgehalt liegt bei mehr als 35 Promille. {{Ref|NC}} |

|||

Die Norwegische Rinne ist durchschnittlich 250 bis 300 Meter tief, wird am Übergang zum Skagerrak bis zu 725 Metern tief und spielt eine wichtige Rolle beim Wasseraustausch mit Ostsee und Atlantik. Entlang der Norwegischen Rinne fließt der [[Norwegischer Strom|Norwegische Strom]], über den der größte Teil des Nordseewassers in den Atlantik fließt. Ebenso fließt hier ein Großteil des aus der Ostsee stammenden Wassers nach Norden. In der Zentralnordsee, etwa 200 Kilometer östlich der schottischen Stadt [[Dundee]] finden sich im ''Devil's Hole'' weitere Gräben. Die wenige Kilometer langen Gräben gehen in einer Umgebung, die etwa 90 Meter Wassertiefe hat, auf 230 Meter hinunter. |

|||

In etwa ein bis zwei Jahren ist das Wasser im Meer komplett erneuert. Innerhalb des Meeres lassen sich anhand von Temperatur, Salzgehalt, Nährstoffen und Verschmutzung klare Wasserfronten erkennen, die im Sommer ausgeprägter sind als im Winter. Große Fronten sind die „friesische Front“, die Wasser aus dem Atlantik von Wasser aus dem Ärmelkanal trennt und die „dänische Front“, die Küstenwasser vom Wasser der Zentralnordsee trennt. Die Einmündungen aus den großen Flüssen gehen nur langsam in Nordseewasser über. Wasser aus [[Rhein]] und [[Elbe]] beispielsweise lässt sich noch bis zur nordwestlichen Küste Dänemarks klar vom Seewasser unterscheiden. |

|||

Die „Straße von Dover“ erreicht Meerestiefen von etwa 30 Metern, der Meeresgrund fällt nach Westen hin bis zum Ende des Ärmelkanals bis zu 100 Meter ab. Zwischen den Niederlanden und Großbritannien liegen Tiefen zwischen 20 und 30 Metern, die bis zu 45 Meter an der friesischen Front gehen. |

|||

Die [[Gezeiten]] werden durch die Gezeitenwelle aus dem Nordatlantik ausgelöst. Die Nordsee selbst ist zu klein und flach um hier nennenswert Einfluss zu haben. Die Gezeitenwelle läuft um Schottland herum entgegen des Uhrzeigersinns die englische Küste entlang und erreicht etwa 12 Stunden nach Eintreffen in Schottland die deutsche Bucht. Sie läuft dabei um drei [[Amphidromie]]n (Gezeitenwellen): ein Mittelpunkt liegt kurz vor der Straße von Dover, und beeinflusst die Gezeiten entlang von Südengland. Das andere amphidromische System besteht aus zwei nahe gelegenen Punkten, die eine Gezeitenwelle bilden. Die beiden anderen kurz vor der Küste Südnowegen und auf einer Schnittlinie zwischen Süddänemark und den westfriesischen Inseln bilden ein einziges Feld, um das die Gezeiten herumlaufen. Ihr Mittelpunkt liegt über der [[Jütlandbank]] auf 55° 25' N, 5° 15' O. Eine kleinere Gezeitenwelle aus dem Ärmelkanal hat ebenfalls keinen nennenswerten Einfluss. [[Ebbe]] und [[Flut]] wechseln sich in einem Rhythmus von 12,5 Stunden ab. Der [[Tidenhub]] liegt so in Südnorwegen bei unter einem halben Meter, erhöht sich aber je weiter eine Küste von der Amphidromie entfernt liegt. Flache Küsten und Trichterartige Verengungen erhöhen den Tidenhub, so liegt er in der Helgoländer Bucht mit drei bis vier Metern höher als er liegen dürfte, am extremsten zeigt sich in [[The Wash|der Wash]] an der englischen Küste, wo ein Tidenhub von 6,8 Metern erreicht wird. und im Ärmelkanal kurz hinter der Straße von Dover bis zu 7 Meter. An der deutschen Nordseeküste beträgt der Tidenhub je nach Küstenform- und lage zwischen zwei und vier Metern. Insbesondere in den Flachwasserbereichen wird der tatsächliche Tidenhub jedoch stark von weiteren Faktoren wie der Küstenlage und insbesondere dem herrschenden Wind oder Sturm beeinflusst ([[Springflut]]). |

|||

== Hydrologie == |

|||

== Flora und Fauna, Naturschutz == |

|||

=== Grundlegende Daten === |

|||

Starke Gezeiten, große algen- und [[Kelpwald|kelpwald]]reiche Flachwasserbereiche und der große Nährstoffvorrat in der See sorgen für ein vielfältiges maritimes Leben. Bekannte Vertreter sind die [[Miesmuschel]]n, [[Möwen]], [[Krebse]], [[Garnelen]] und kleine [[Haie]]. An der Nordsee liegt das [[Wattenmeer (Nordsee)|größte Wattenmeer der Welt]]. |

|||

[[Datei:Rivieren 4.46933E 51.88083N.jpg|mini|Rheinmündung]] |

|||

Der [[Salzgehalt]] des [[Meerwasser]]s ist orts- und jahreszeitenabhängig und liegt zwischen 15 und 25 Promille in der Nähe der Flussmündungen und bis zu 32 bis 35 Promille in der offenen Nordsee. |

|||

Die Temperatur kann im Sommer 25 °C erreichen und 10 °C im Winter. Die Temperatur variiert dabei stark abhängig vom Einfluss des Atlantiks und der Wassertiefe, vor allem wegen der Meeresströmungen. In der tieferen nördlichen Nordsee, in einem Gebiet südlich und östlich der Shetlands, ist die Wassertemperatur durch das einströmende Atlantikwasser das ganze Jahr über fast konstant bei 10 °C, während an der sehr flachen Wattenmeerküste die größten Temperaturunterschiede auftreten und es in sehr kalten Wintern auch zu Eisbildung kommen kann. |

|||

Von 1965 bis 2010 stieg die Durchschnittstemperatur der deutschen Nordsee um 1,67 °C, die der Ozeane stieg im Mittel um 0,74 °C.<ref>noz.de vom 9. September 2017: [https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/948874/nordsee-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-ozeane ''Nordsee erwärmt sich doppelt so schnell wie Ozeane'']</ref> |

|||

=== Wasserzirkulation === |

|||

<div style="margin-bottom:10px;">[[Datei:North Sea Currents.svg|mini|links|hochkant=1.3|Meeresströmungen in der Nordsee]]</div> |

|||

Das Austausch-Salzwasser der Nordsee fließt durch den Ärmelkanal und entlang der schottischen und englischen Küsten aus dem Atlantik in die Nordsee. Größte Süßwasserzulieferer sind die in die Ostsee mündenden Flüsse, die über das Skagerrak ihren Abfluss in die Nordsee finden. Die Nordseeflüsse entwässern etwa 841.500 Quadratkilometer und bringen pro Jahr ungefähr 296 bis 354 Kubikkilometer Süßwasser ins Meer. Die Ostseeflüsse entwässern mit 1.650.000 Quadratkilometer knapp das doppelte Gebiet und tragen 470 Kubikkilometer Süßwasser jährlich bei. |

|||

Entlang der dänischen und norwegischen Küsten fließt das Wasser im [[Norwegischer Strom|Norwegischen Strom]] in den Atlantik zurück. Dieser bewegt sich vor allem in einer Wassertiefe von 50 bis 100 Metern. Das [[Brackwasser]] der Ostsee und aus Nordsee- und Fjorden stammendes Süßwasser sorgen für einen relativ niedrigen [[Salinität|Salzgehalt]] des Stroms. Ein Teil des wärmeren einfließenden Atlantikwassers dreht entlang des Stroms wieder nordwärts und sorgt für einen warmen Kern im Gewässer. Im Winter hat der Strom eine Temperatur von 2 bis 5 °C; die [[Salinität]] beträgt weniger als 34,8 Promille. Das durch eine [[Front (Ozeanographie)|Front]] getrennte Atlantikwasser der Nordsee ist hingegen über 6 °C warm; der Salzgehalt liegt bei mehr als 35 Promille.<ref name="NC">{{Internetquelle |url=http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/norwegian.html |titel=The Norwegian & North Cape Currents |archiv-url=https://web.archive.org/web/20020826030158/http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/atlantic/norwegian.html |abruf=2024-01-21}}</ref> |

|||

In etwa ein bis zwei Jahren ist das Wasser im Meer komplett ausgetauscht. Innerhalb des Meeres lassen sich anhand von Temperatur, Salzgehalt, Nährstoffen und Verschmutzung klare Wasserfronten erkennen, die im Sommer ausgeprägter sind als im Winter. Große Fronten sind die „friesische Front“, die Wasser aus dem Atlantik von Wasser aus dem Ärmelkanal trennt und die „dänische Front“, die Küstenwasser vom Wasser der Zentralnordsee trennt. Die Einmündungen aus den großen Flüssen gehen nur langsam in Nordseewasser über. Wasser aus Rhein und Elbe beispielsweise lässt sich noch bis zur nordwestlichen Küste Dänemarks klar vom Seewasser unterscheiden. |

|||

Die Auswirkung von Stoffeinträgen aus Flüssen und der Atmosphäre auf die Wasserzirkulation lassen sich als komplexe Szenarien nur mit Hilfe von modernen numerischen Verfahren berechnen. |

|||

=== Gezeiten === |

|||

[[Datei:Tiden loc.png|mini|links|hochkant=1.3|Realer Tideneintritt in Stunden nach [[Bergen (Norwegen)|Bergen]] (negative Zahlen: vor Bergen)]] |

|||

[[Datei:The Wash, Heacham beach.jpg|mini|[[The Wash]] bei Niedrigwasser]] |

|||

[[Datei:Amfidromieen.JPG|mini|[[Amphidromie|Amphidromisches System]] der Nordsee]] |

|||

Die [[Gezeiten]] werden durch die Gezeitenwellen aus dem Nordatlantik ausgelöst, da die Nordsee selbst zu klein und zu flach ist, um eine nennenswerte Tide auszubilden. [[Ebbe]] und [[Flut]] wechseln sich in einem Rhythmus von etwa 12 h 25 min ab, genauer: Der Zeitabstand bis zur übernächsten Tide beträgt in der Regel 24 h 50 min. Die Gezeitenwelle läuft bedingt durch die [[Corioliskraft]] an der Ostküste [[Schottland]]s und [[England]]s in südlicher Richtung und erreicht 10 bis 11 Stunden nach Eintreffen in Schottland die [[Deutsche Bucht]]. Sie umläuft dabei zwei oder drei [[Amphidromie|amphidromische Punkte]]. Eine [[Amphidromie]] liegt kurz vor der Straße von Dover. Sie bildet sich durch die Gezeitenwelle, die über den Ärmelkanal einläuft, und beeinflusst die Gezeiten in dem schmalen Gebiet [[Hoofden|De Hoofden]] in der Southern Bight zwischen Südengland und [[Belgien]] und den [[Niederlande]]n. Rechnet man diesen Punkt mit, so braucht die Gezeitenwelle von Nordschottland bis Borkum zwölf Stunden länger. Die beiden anderen amphidromischen Punkte liegen kurz vor der Küste [[Norwegen|Südnorwegens]] und auf einer Schnittlinie zwischen [[Dänemark|Süddänemark]] und [[Schottland|Südschottland]] über der [[Jütlandbank]] auf 55° 25′ N, 5° 15′ O. Sie bilden ein einziges Feld, um das die Gezeiten herumlaufen. |

|||

{{Siehe auch|Gezeiten#Ausgewählte Tidenhübe rund um die Nordsee|titel1=Tabelle ausgewählter Tidenhübe rund um die Nordsee}} |

|||

Der [[Tidenhub]] liegt an der Küste Südnorwegens bei unter einem halben Meter, erhöht sich aber, je weiter eine Küste von der Amphidromie entfernt liegt. Flache Küsten und trichterartige Verengungen erhöhen den Tidenhub. Am größten ist er in [[The Wash|der Wash]] an der englischen Küste, wo ein Tidenhub von 6,8 Metern erreicht wird. Durch Interferenzen mit den Tidenwellen aus dem [[Ärmelkanal]] gibt es an der niederländischen Küste bei [[Rotterdam]]<ref>[http://www.tide-forecast.com/locations/Rotterdam-Netherlands/tides/latest Gezeitentabelle für Rotterdam] der nächsten sieben Tage, tide-forecast.com (englisch)</ref><ref>[http://www.tide-forecast.com/locations/Hoek-van-Holland-Netherlands/tides/latest Gezeitentabelle für Hoek van Holland] der nächsten sieben Tage, tide-forecast.com (englisch)</ref> gespaltene Niedrigwasser und bei [[Den Helder]]<ref name="Den Helder">[http://www.tide-forecast.com/locations/Den-Helder-Netherlands/tides/latest Gezeitentabelle für Den Helder] der nächsten sieben Tage, tide-forecast.com (englisch)</ref> periodisch zwei- bis dreigipflige Hochwasser. An der deutschen Nordseeküste beträgt der Tidenhub je nach Küstenform und -lage zwischen zwei und viereinhalb Metern. Vor der jütländischen Küste lässt der Tidenhub nach und in Skagerrak und Kattegatt laufen die Gezeitenwellen aus. |

|||

In Flachwasserbereichen, also nicht zuletzt in der [[Deutsche Bucht|Deutschen Bucht]], wird der tatsächliche Tidenhub jedoch stark von weiteren Faktoren wie der Küstenlage und dem herrschenden Wind oder Sturm beeinflusst ([[Sturmflut]]). In den Mündungsgebieten der Flüsse kann ein hoher Wasserstand der Flüsse den Fluteffekt maßgeblich verstärken. |

|||

<div style="clear:left;"></div> |

|||

== Flora und Fauna, Umweltschutz == |

|||

Starke Gezeiten, große algen- und [[Seetang]]reiche Flachwasserbereiche, der Strukturreichtum und der große Nährstoffvorrat in der See sorgen für ein vielfältiges Leben in der Nordsee. |

|||

=== Lebensraumtypen der Nordsee === |

|||

Die Nordsee bietet eine Reihe sehr verschiedener Lebensraumtypen, die von unterschiedlichen [[Biozönose]]n bewohnt sind. So unterscheidet man grundsätzlich in die Lebensräume der Küstengebiete, die verschiedene Küstentypen wie die [[Steilküste]]n, [[Kliffküste|Felsküsten]] und Sandküsten beinhalten, von den tatsächlichen aquatischen Lebensräumen. Wichtige Übergangsgebiete stellen im Fall der Nordsee zudem die [[Salzwiese]]n und die [[Wattenmeer|Wattflächen]] dar, die sich durch einen Wechsel der Lebensbedingungen abhängig von Ebbe und Flut auszeichnen. In der Nordsee liegt das größte und artenreichste Wattenmeer der Welt. Auch die Bereiche der großen Flussmündungen, die [[Ästuar]]e, die sich durch eine Durchmischung des in die Nordsee fließenden Süßwassers und des salzigen Nordseewassers auszeichnen, stellen einen eigenen Lebensraumtyp dar. |

|||

Die aquatischen Lebensräume lassen sich zudem in das Freiwasser, das sogenannte [[Pelagial]], sowie den Gewässerboden, das [[Benthal]], unterscheiden. Die benthischen Lebensräume wiederum unterscheiden sich durch ihre Tiefe sowie durch ihre Bodenbeschaffenheit. So können sie felsig, kiesig oder sandig sein, außerdem können sie mehr oder weniger bis gar keine Schlickschichten tragen. |

|||

[[Datei:European seagull on the coast of North Sea.jpg|alternativtext=Eine fliegende Silbermöwe|mini|Eine fliegende Silbermöwe]] |

|||

<!-- |

|||

=== Leben der Küstengebiete === |

|||

Zu den Küstengebieten zählen alle Landbereiche, die durch die Nordsee ökologisch beeinflusst werden. Hierzu gehören die Steil- und Felküsten ebenso wie die Sandstrände, die sich durch die [[Sanddüne]]n und deren ökologische Besiedlung auszeichen. Die prominentesten Lebewesen der Küsten sind zum einen Pflanzen, sie diese Bereiche besiedeln, zum anderen Tiere, die in ihrer Ernährung weitestgehend vom Meer und den darin enthaltenen Nahrungsressourcen abhängig sind. |

|||

[[Datei:Salicornia europaea.jpg|mini|Der Queller (''Salicornia europaea'') ist eine typische Salzpflanze]] |

|||

Kennzeichnend für alle Pflanzen, die an den Küsten von Meeren leben, ist ihre hohe Toleranz gegenüber Salz im Boden. Diese [[Salzpflanze]]n (Halophyten) haben spezielle Methoden entwickelt, um dem erhöhten Salzgehalt physiologisch zu begegnen. Zu den wichtigsten Anpassungsstrategien gehören dabei die Abschirmung der wichtigsten Pflanzenteile gegenüber dem Salz, vor allem die Wurzeln und der Spross sind entsprechend geschützt. Außerdem können sie das aufgenommene Salz auch aktiv wieder abgeben, dafür haben viele Arten spezielle Organe wie Absalzdrüsen und Absalzhaare entwickelt. Viele Arten steigern zudem ihre Toleranz gegenüber Salzen oder entwickeln sich zu [[Sukkulenz|Sukkulenten]]. |

|||

=== Leben im Wattenmeer und den Salzwiesen === |

|||

Für die pflanzlichen Bewohner der Salzwiesen treffen im Wesentlichen die gleichen Bedingungen zu wie bei den oben bereits beschriebenen Pflanzen der Küstengebiete. |

|||

=== Leben am Freiwasser === |

|||

=== Leben am Meeresgrund === |

|||

--> |

|||

=== Umweltschutz === |

=== Umweltschutz === |

||

Die Nordsee leidet durch direkte Einleitungen von Schadstoffen, durch die Schadstoffbelastungen, die die Flüsse mit sich führen |

Die Nordsee leidet durch direkte Einleitungen von Schadstoffen, durch die Schadstoffbelastungen, die die Flüsse mit sich führen, und vor allem in den Küstenregionen unter den Belastungen, die die menschliche Nutzung mit sich bringt. Der [[Küstenschutz]] hat an der gesamten südlichen Nordseeküste einen stark landschaftsverändernden Einfluss. Tourismus und Freizeitgestaltung spielen hier eine ambivalente Rolle – zum einen belasten sie die Küstengebiete stark, zum anderen aber geben sie einen direkten ökonomischen Anreiz, die Landschaft weitgehend unversehrt und „schön“ zu erhalten. Wegen [[Überfischung]] schrumpfte in den 1970er Jahren vor allem die Population des [[Heringe|Nordseeherings]]. Die [[Kabeljau]]-Bestände sind trotz einer gemeinsamen [[Europäische Gemeinschaft|EG]]-Regulierung aus dem Jahre 1983 in den letzten Jahren extrem zurückgegangen. |

||

Zum Schutz der Nordsee trafen die Anliegerstaaten |

Zum Schutz der Nordsee trafen die Anliegerstaaten verschiedene Abkommen. Das Bonner Abkommen von 1969 war das erste internationale Abkommen zum Umweltschutz in der Nordsee und betraf ausschließlich die möglichen negativen Folgen der Ölförderung. |

||

Die Abkommen von Oslo (1972) und Paris (1974) beschäftigten sich erstmals in größerem Maßstab mit Schadstoffen im Meer; in ihrer Folge verabschiedeten die Anliegerstaaten 1992 die [[OSPAR|Oslo-Paris-Konvention]]. Für den Umweltschutz an den Küsten sind die Anliegerländer zuständig, die zu diesem Zweck verschiedene nationale Regelungen getroffen haben. In Deutschland |

Die Abkommen von Oslo (1972) und Paris (1974) beschäftigten sich erstmals in größerem Maßstab mit Schadstoffen im Meer; in ihrer Folge verabschiedeten die Anliegerstaaten 1992 die [[OSPAR|Oslo-Paris-Konvention]]. Für den Umweltschutz an den Küsten sind die Anliegerländer zuständig, die zu diesem Zweck verschiedene nationale Regelungen getroffen haben. In Deutschland bilden die Nationalparks Wattenmeer in [[Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer|Schleswig-Holstein]], [[Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer|Niedersachsen]] und [[Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer|Hamburg]] die größten deutschen [[Nationalpark]]s. |

||

Der [[Plastikmüll in den Ozeanen#Nord- und Ostsee|Plastikmüll in der Nordsee]] hat in den letzten Jahren nicht abgenommen. 90 % des Mülls besteht aus [[Kunststoff]]en. Bei 60 % der untersuchten [[Eissturmvogel|Eissturmvögel]] konnten mehr als 0,1 Gramm Kunststoffe im Magen nachgewiesen werden.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.umwelt.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/zustandsbericht-zur-nordsee-zeigt-handlungsbedarf-olaf-lies-bund-soll-sich-international-fuer-peilsender-an-gefahrgut-containern-einsetzen-172702.html |titel=Zustandsbericht zur Nordsee zeigt Handlungsbedarf Olaf Lies: Bund soll sich international für Peilsender an Gefahrgut-containern einsetzen |werk=[[Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz|umwelt.niedersachsen.de]] |datum=2019-01-08 |abruf=2019-01-14}}</ref> |

|||

== Küste und Inseln == |

== Küste und Inseln == |

||

[[Datei:13-09-29-nordfriesisches-wattenmeer-RalfR-05.jpg|mini|Sylt]] |

|||

Die Nordseeküste befindet sich derzeit in keinem Endzustand, sondern ist in stetiger Bewegung. Langfristig trugen dazu die erheblichen Wirkungen der [[Eiszeit]] auf die Nordsee bei. Zu Ende der [[Weichseleiszeit]] lag der Wasserspiegel etwa 120 Meter unter dem heutigen Niveau, der größte Teil des Meeres war damals Festland. Seit damals steigt der Wasserpegel stetig. In jüngerer Zeit trugen neben singulären Naturereignissen, wie [[Sturmflut]]en auch die, in den letzten 500 Jahren gezielt betriebene, Landgewinnung durch den Menschen, zur Änderung der Küstenlinie bei. |

|||

Die [[Küstenlinie]] der Nordsee hat sich in der Vergangenheit durch [[#Sturmfluten|Sturmfluten]] und durch [[Landgewinnung]] geändert. |

|||

===Nördliche Nordsee: Fjorde, Schären, Kliffs=== |

|||

[[Bild:Geirangerfjord.JPG|thumb|Norwegischer Geirangerfjord]] |

|||

=== Nördliche Nordsee: Fjorde, Schären, Kliffe === |

|||

Die größte Insel, die an die Nordsee grenzt, begrenzt diese auch nach Westen: [[Großbritannien (Insel)|die britische Insel]]. Zu den größten Inseln, die komplett in der Nordsee liegen gehören die [[Shetlandinseln]] und [[Orkney]]. |

|||

[[Datei:Geirangerfjord.JPG|mini|Norwegischer Geirangerfjord]] |

|||

Die Nordsee wird durch ihre größte [[Insel]], [[Großbritannien (Insel)|Großbritannien]], nach Westen begrenzt, allerdings liegt nur deren Ostküste an der Nordsee. Zu den größten [[Inselgruppe]]n, die komplett in der Nordsee liegen, zählen die [[Shetland]]inseln und [[Orkney]]. |

|||

Die nördlichen Nordseeküsten sind glazial durch die großen Gletscher, die auf ihnen zu den verschiedenen Eiszeiten lagen, geprägt. Dadurch entstand eine stark gegliederte und zerklüftete Küstenlandschaft. Die [[Fjord]]e entstanden durch Gletscher, die aus dem Hochgebirge durch sie hindurchzogen und in den Untergrund tiefe Rinnen schnitten und diesen ausschabten. Während des folgenden Anstiegs des Meeresspiegels füllten sich diese mit Wasser. Sie weisen oft steile Küstenlinien auf und sind für Nordseeverhältnisse sehr tief, Fjorde kommen an der Küste Nordnorwegens vor. |

|||

Die nördlichen Nordseeküsten sind [[Glaziologie|glazial]] geprägt durch die großen Gletscher, die auf ihnen zu den verschiedenen Eiszeiten lagen. Dadurch entstand eine stark gegliederte und zerklüftete Küstenlandschaft. Die [[Fjord]]e entstanden durch Gletscher, die aus dem Gebirge durch sie hindurchzogen und tiefe Rinnen in den Untergrund schnitten und schabten. Während des folgenden Anstiegs des Meeresspiegels füllten die Fjorde sich mit Wasser. Sie weisen oft steile Küstenlinien auf und sind für Nordseeverhältnisse sehr tief. Fjorde kommen insbesondere an der Küste Norwegens vor. |

|||

Fjärde sind ähnlich wie die Fjorde aufgebaut, jedoch meist flacher mit breiteren Buchten in denen sich auch oft kleinere Inseln befinden. Die Gletscher, die zu ihrer Entstehung führten, konnten den Untergrund auf einem größeren Gebiet beeinflussen und räumten so weitere Strecken des Landes ab. Fjärde finden sich vor allem an der schottischen und nordenglischen Nordseeküste. Einzelne Inseln in den Fjärden oder Inseln und Küste sind heute oft durch [[Nehrung]]en oder Halbinseln aus Sandablagerungen verbunden. Lokal heißen diese [[Tombolo]]s. |

|||

[[Fjärd]]e sind ähnlich wie die Fjorde aufgebaut, jedoch meist flacher mit breiteren Buchten, in denen sich auch oft kleinere Inseln befinden. Die Gletscher, die zu ihrer Entstehung führten, konnten den Untergrund auf einem größeren Gebiet beeinflussen und räumten so weitere Strecken des Landes ab. Fjärde finden sich vor allem an der schottischen und nordenglischen Nordseeküste. Einzelne Inseln in den Fjärden oder Inseln und Küste sind heute oft durch [[Nehrung]]en oder Halbinseln aus Sandablagerungen verbunden. Lokal heißen diese [[Tombolo]]s. |

|||

[[Bild:1972 Orkney Islands.jpg|thumb|[[Orkney]] fotografiert vom [[Pentland Firth]] aus.]] |

|||

[[Datei:1972 Orkney Islands.jpg|mini|Blick vom [[Pentland Firth]] nach [[Orkney]]]] |

|||

Die Fjärde gehen nach Süden in eine [[Kliffküste]] über, die vor allem aus [[Moräne]]n der Eiszeitgletscher entstanden sind. Durch den horizontalen Aufprall der Nordseeküste entstehen hier Abbruchküsten; das Material, das dabei abbricht, ist wichtiger Sedimentlieferant für das [[Watt (Küste)|Watt]] auf der anderen Seite der Nordsee. Große [[Ästuar]]e (Trichtermündungen) mit den dazugehörigen Watt- und Marschgebieten unterbrechen diese Kliffküste. Große Mündungen im Süden Englands gehören zu den Flüssen Themse und [[Humber (Nordsee)|Humber]]. |

|||

Sowohl in Südnorwegen als auch an der schwedischen Küste des Skagerraks finden sich [[Schäre]]n. Entstanden ähnlich wie Fjorde und Fjärde hatten hier die Gletscher noch größeren Einfluss auf die Landschaft, so dass diese weiträumig abgetragen wurde. [[Strandflate]]n, die sich vor allem in Südnorwegen finden, sind Gesteinsplatten, die oft mehrere Kilometer Ausdehnung haben, fast vollkommen abgeschliffen wurden und heute oft wenige Meter unter der Meeresoberfläche liegen. |

|||

Die Fjärde gehen nach Süden in eine [[Kliffküste]] über, die vor allem aus [[Moräne]]n der Eiszeitgletscher entstanden sind. Durch den horizontalen Aufprall der Nordseeküste entstehen hier Abbruchküsten; das Material, das dabei abbricht, ist wichtiger Sedimentlieferant für das [[Watt]] auf der anderen Seite der Nordsee. Große [[Ästuar]]e (Trichtermündungen) mit den dazugehörigen Watt- und Marschgebieten unterbrochen diese Kliffküste. Große Mündungen im Süden Englands gehören zu den Flüssen [[Themse]] und [[Humber]]. |

|||

=== Südliche Nordsee: Flachküste und Wattenmeer === |

|||

Sowohl in Südnorwegen, als auch an der schwedischen Küste des Skagerraks, finden sich [[Schären]]. Entstanden ähnlich wie Fjorde und Fjärde hatten hier die Gletscher noch größeren Einfluss auf die Landschaft, so dass diese weiträumig abgetragen wurde. [[Strandflate]]n, die sich vor allem in Südnorwegen finden sind Gesteinsplatten, die oft mehrere Kilometer groß sind, fast vollkommen abgeschleift wurden und heute oft wenige Meter unter der Meeresoberfläche liegen. |

|||

[[Datei:Henne Strand bei Sonnenuntergang.jpg|mini|Die dänische Nordseeküste bei Henne Strand]] |

|||

Die Flachküste der südlichen und östlichen Küste bis hinauf nach Dänemark ist in ihren Grundzügen zwar ebenfalls eiszeitlich geformt, ihre Form wird jedoch vor allem durch das Meer und Sedimentablagerungen bestimmt. Der gesamte Küstenverlauf ist flach, die [[Gezeiten|Tiden]] überschwemmen oft große Landstriche und geben diese danach wieder frei. Das Wasser lagert Sedimente ab. Im mikrotidalen Bereich (bis 1,35 Meter Tidenhub), wie etwa an der niederländischen oder der dänischen Küste, bilden sich Strandwälle mit Dünen. Im mesotidalen Bereich (1,35 bis 2,90 Meter Tidenhub) bilden sich [[Barriereinsel]]n, im makrotidalen Bereich (über 2,90 Meter), wie etwa in der Elbmündung, bilden sich unterseeische Sandbänke. |

|||

===Südliche Nordsee: Flachküste und Wattenmeer=== |

|||

[[Bild:Nordholland SchoorlAnZee 2004 022a.jpg|thumb|250px|Dünen in [[Bergen (Nordholland)|Schoorl, Nordholland (NL)]]]] |

|||

Die niederländischen [[Westfriesische Inseln|West-]] und die deutschen [[Ostfriesische Inseln|Ostfriesischen Inseln]] sind Barriereinseln. Sie entstanden an den [[Brandungskante]]n des Meeres, an denen durch die [[Brandung]] Sedimente aufgeschüttet und hinter denen durch die brechenden Wellen Sedimente abgetragen wurden. Im Laufe der Zeit sammelten sich so [[Hochsand|Sandplaten]] an, die schließlich nur noch von Sturmfluten überschwemmt wurden. Die ersten Pflanzen begannen auf den Sandbänken zu siedeln, das Land verfestigte sich. |

|||

Die Flachküste der südlichen und östlichen Küste bis hinauf nach Dänemark, ist in ihren Grundzügen zwar ebenfalls eiszeitlich geformt, ihre Form wird jedoch vor allem durch das Meer und Sedimentablagerungen bestimmt. Der gesamte Küstenverlauf ist flach, die [[Gezeiten|Tiden]] überschwemmen oft große Landstriche und geben diese danach wieder frei. Das Wasser lagert Sedimente ab. Kommt hierbei genug Feinsand zusammen, türmt der Wind diesen zu Dünen auf. |

|||

[[Datei:Keitum Wattenmeer.jpg|mini|Wattenmeer bei [[Keitum]] auf [[Sylt]]]] |

|||

Obwohl sie heute befestigte Inseln sind, befinden sich einige von ihnen auch weiterhin in Bewegung. Für die ostfriesische Insel [[Juist]] beispielsweise sind seit 1650 fünf verschiedene Kirchplätze nachweisbar, da der Ort des Kirchenbaus mit der sich verlagernden Insel Schritt halten musste. Zeitweise bestand Juist auch aus zwei Inseln, bevor es wieder zusammenwuchs. Die benachbarte Insel [[Wangerooge]] verschob sich in den letzten dreihundert Jahren einmal um ihre komplette Länge nach Osten. Aufgrund der herrschenden Umweltbedingungen wird auf den Ostfriesischen Inseln an den Westküsten Land abgetragen, während sich an den Ostküsten Sedimente ablagern. Die Westküsten werden deshalb heutzutage verstärkt von den Menschen geschützt. Der Wattstrom (auch Balje, Gatt oder Tief) zwischen den Inseln dient zum Durchfluss der Gezeiten, so dass dort die Strömung ein Zusammenwachsen der Inseln verhindert. |

|||

[[Datei:Aerial image of Heligoland.jpg|mini|Luftaufnahme von [[Helgoland]]]] |

|||

Die [[Nordfriesische Inseln|Nordfriesischen Inseln]] sind hingegen aus den Resten alter [[Geest]]kerninseln entstanden, die durch Sturmfluten und Wassereinwirkungen teilweise abgetragen und vom Hinterland getrennt wurden. Sie sind deshalb oft höher und in ihrem Kern weniger stark Veränderungen ausgesetzt als die südlich liegenden Inseln. Außerhalb des Kerns finden sich aber dieselben Prozesse wie an West- und Ostfriesischen Inseln, besonders ausgeprägt auf [[Sylt]], wo ein Durchbruch der Insel im südlichen Bereich droht, während der [[List auf Sylt|Lister]] Hafen im Norden versandet. |

|||

[[Bild:Keitum Wattenmeer.jpg|thumb|Wattenmeer bei [[Keitum]] auf [[Sylt]]]] |

|||

Die [[Hallig]]en sind Reste des in mittelalterlichen Sturmfluten untergegangenen Marschlandes. Ihre Gestalt war in der Vergangenheit großen Veränderungen ausgesetzt. Von einmal über hundert Halligen existieren heute nur noch zehn, die übrigen sind entweder abgetragen oder ans Festland angedeicht worden. |

|||

Die [[nordfriesische Inseln|Nordfriesischen Inseln]] sind hingegen aus den Resten alter [[Geest]]kerninseln entstanden, die durch Sturmfluten und Wassereinwirkungen teilweise abgetragen und vom Hinterland getrennt wurden. Sie sind deshalb oft höher und in ihrem Kern weniger stark Veränderungen ausgesetzt als die südlich liegenden Inseln. Außerhalb des Kerns finden sich aber dieselben Prozesse wie an West- und Ostfriesischen Inseln, besonders ausgeprägt auf [[Sylt]] wo ein Durchbruch der Insel im südlichen Bereich droht, während der [[List]]er Hafen im Norden versandet. |

|||

Die sich nördlich anschließenden [[Dänische Wattenmeerinseln|Dänischen Wattenmeerinseln]] sind aus [[Sandbank|Sandbänken]] entstanden. Noch bis in das 20. Jahrhundert war die Versandung der Inseln ein großes Problem. Zum Schutz der Inseln wurden kleinere Wälder angelegt. |

|||

An der südöstlichen Küste finden sich ebenfalls viele ausgedehnte [[Ästuar]]e wie die von [[Maas]], [[Rhein]], [[Weser]], [[Elbe]] oder [[Eider]]. |

|||

An der südöstlichen Küste finden sich ebenfalls viele ausgedehnte [[Ästuar]]e wie die von Maas, Rhein, Weser, Elbe oder [[Eider]]. |

|||

Die Küstenlinie besonders der südlichen Nordsee verändert sich stetig. Sowohl durch die natürlichen Wassersteigungen und -senkungen, die im Laufe der Geschichte immer wieder vorkamen, als auch in den letzten Jahrhunderten durch gezielte [[Landgewinnung]]. Besonders die [[Southern Bight]] war hiervon betroffen, denn die Niederländer waren in Sachen [[Neulandgewinnung]] besonders aktiv; das größte Projekt dieser Art war die Abdeichung des [[Ijsselmeer]]es und die Landgewinnung im Ijsselmeer. |

|||

Besonders die Southern Bight veränderte sich durch [[Landgewinnung]], denn die Niederländer waren dabei besonders aktiv; das größte Projekt dieser Art war die Abdeichung und die Landgewinnung am [[IJsselmeer]]. |

|||

Zwischen [[Esbjerg]] ([[Dänemark]]) im Norden und [[Den Helder]] ([[Niederlande]]) im Westen erstreckt sich das [[Wattenmeer (Nordsee)|Wattenmeer]]. Dies ist eine von [[Ebbe]] und [[Flut]] geprägte Landschaft, von der wichtige Teile mittlerweile zum [[Nationalpark]] erklärt wurden. Die Insel [[Helgoland]] bildet einen Ausnahmefall, da sie nicht durch das auflaufende Watt entstand, sondern erheblich älter ist und aus Buntsandstein besteht. |

|||

[[Datei:Schobuellvommeer042006.jpg|mini|Deichfreie Küste bei Schobüll]] |

|||

Zwischen Esbjerg (Dänemark) im Norden und Den Helder (Niederlande) im Westen erstreckt sich das Wattenmeer. Dies ist eine von [[Ebbe]] und [[Flut]] geprägte Landschaft, von der wichtige Teile mittlerweile zum [[Nationalpark]] erklärt wurden. Die Insel [[Helgoland]] bildet einen Ausnahmefall, da sie nicht durch das auflaufende Watt entstand, sondern erheblich älter ist und aus [[Buntsandstein]] besteht. Die Festlandsküste im Bereich des Wattenmeers ist bis auf kurze Abschnitte, etwa bei [[Schobüll]] und [[Cuxhaven]]-[[Duhnen]], durch Deiche gesichert. |

|||

===Sturmfluten und Küstenschutz=== |

|||

Besonders gefährdet für Sturmfluten sind die Küsten der heutigen Niederlande, Belgiens, Deutschlands und Dänemarks. Diese sind relativ flach, so dass bereits eine relativ geringe Erhöhung des Wasserstandes ausreicht, um weite Landstriche unter Wasser zu setzen. Zudem sind Stürme aus Nordwest an der Nordsee besonders heftig, so dass die gefährdetsten Stellen die südöstlichen Küsten sind. Im Laufe der Geschichte kosteten Sturmfluten hunderttausenden Menschen das Leben, sie formten maßgeblich die heutige Küstengestalt mit. Insbesondere in den früheren Jahrhunderten liegen die Opferzahlen oft bei mehreren zehntausend oder gar hunderttausend Opfern pro Flut. Inwieweit diese Zahlen zuverlässig sind, kann aber nach heutigen Standards nur schwer eingeschätzt werden. |

|||

=== Sturmfluten === |

|||

Die erste aufgezeichnete Flut ist die [[Julianenflut]] vom 17. Februar [[1164]]. In ihrer Folge begann der [[Jadebusen]] zu entstehen. Die [[Erste Marcellusflut]] [[1219]] traf vor allem [[Westfriesland]], bei der Sturmflut von 1228 überliefern die Chroniken 100.000 Tote. Die [[Zweite Marcellusflut]] oder ''Grote Mandränke'' von [[1362]] trifft die gesamte südliche Nordseeküste, wieder überliefern die Chroniken 100.000 Tote, große Teile der Küste werden zerstört und dauerhaft an die See verloren. Darunter befindet sich auch die heute sagenumwobene Stadt [[Rungholt]]. Die Insel Strand entsteht aus den Überresten. Bei der [[Burchardiflut]] (''Zweite Grote Mandränke'') [[1634]] wird unter anderem die [[Strand (Insel)|Insel Strand]] zerstört. Im 20. Jahrhundert trafen schwerwiegende Sturmfluten die Niederlande mit der [[Hollandsturmflut]], die am 1. Februar [[1953]] für über 2.000 Tote sorgte und die [[Sturmflut 1962|Hamburger Sturmflut]] am 16./17. Februar [[1962]], bei der 315 Hamburger starben. Die "Jahrhundertflut" von 1976 und die "Nordfrieslandflut" von 1981 brachten die höchsten bisher gemessenen Wasserstände an der Nordseeküste. Da nach der Hamburger Flut jedoch der [[Deichbau]] und Küstenschutz erheblich verbessert wurden, kam es hier nur zu Sachschäden. |

|||

[[Datei:Hallig Hooge 2005 neu.jpg|mini|[[Warft]]en wie hier auf [[Hallig Hooge]] waren der erste Versuch der Menschen, sich vor dem Wasser zu schützen]] |

|||

[[Datei:2003-05 Sylt - Sundown with upcoming storm.jpg|mini|Ein aufziehender Sturm über der Nordsee]] |

|||

[[Datei:Kueste Tetrapoden.jpg|mini|[[Tetrapode (Stein)|Betontetrapoden]], hier in [[Hörnum (Sylt)|Hörnum]] auf [[Sylt]], werden nicht mehr aufgebaut. Sie beschleunigten den Landverlust, anstatt ihn zu verlangsamen.]] |

|||

[[Sturmflut]]en gefährden besonders die Küsten der Niederlande, Belgiens, Deutschlands und Dänemarks. Diese sind relativ flach, so dass bereits eine relativ geringe Erhöhung des Wasserstandes ausreicht, um weite Landstriche unter Wasser zu setzen. Zudem sind Stürme aus westlichen Richtungen an der Nordsee besonders heftig, so dass die gefährdetsten Stellen die südöstlichen Küsten sind. Winde aus Nordwest treffen dabei vor allem die Niederlande und die niedersächsische Küste, Winde aus West- bis Südwest die schleswig-holsteinische Küste. Im Laufe der Geschichte kosteten Sturmfluten hunderttausenden Menschen das Leben, diese Fluten formten maßgeblich die heutige Küstengestalt mit. Bis in die frühe Neuzeit hinein lagen die Opferzahlen oft bei mehreren zehntausend oder gar hunderttausend Opfern pro Flut. Inwieweit diese Zahlen zuverlässig sind, kann aber nach heutigem Wissen nur schwer eingeschätzt werden. |

|||

Die größe Häufung von Sturmfluten an der deutschen Küste ereignete sich vom 26. bis zum 28. Februar [[1990]]. Innerhalb von drei Tagen trafen eine Windflut, zwei Orkan- und zwei Sturmfluten auf die Küste. In [[Büsum]] wurden Windgeschwindigkeiten bis 160 km/h gemessen. Aufgrund des verbesserten Küstenschutzes kam es jedoch nur zu gravierenderen Sachschäden in [[Dagebüll]], [[Kreis Nordfriesland]]. {{Ref|GSH}} |

|||

Die erste aufgezeichnete [[Liste von Sturmfluten an der Nordsee|Flut]] war die [[Julianenflut]] in den Niederlanden, deren Datumsangabe (17. Februar 1164) allerdings heute bezweifelt wird.<ref name="Behre2012">Karl-Ernst Behre, ''Die Geschichte der Landschaft um den Jadebusen'', 2012, ISBN 978-3-941929-02-9,<br /> |

|||

Der Übergangsbereich zwischen Land und Meer an den Gegenden mit flacher Küste war ursprünglich stark amphibisch geprägt. Das Land bestand aus zahlreiche Inseln und Halligen, die durch Flüsse, Bäche und Moore getrennt waren. Das "Festland" wurde regelmäßig überflutet. In den besonders durch Sturmflut bedrohten Gegenden siedelten die Menschen zuerst auf natürlichen Erhebungen wie [[Nehrung]]en oder [[Geest]]zungen. Erste menschliche Siedlungen im flachen Meeresspiegelbereich wurden ab dem 7./8. Jahrhundert auf [[Warft]]en errichtet – künstliche Hügel von mehreren Metern Höhe. Bis zum Übergang von Früh- ins Hochmittelalter dienten [[Ringdeich]]e dazu, größere Gebiete zu schützen. Ab dem Beginn des Hochmittelalters begannen die Menschen die vereinzelten Ringdeiche zu einer Deichlinie direkt an der Küste zusammenzufassen und so langfristig den amphibischen Zwischenbereich zwischen Land und Meer in Festland zu verwandeln. |

|||

• S. 25, ''Frühe Siedlungen im Jadegebiet'',<br /> |

|||

• S. 35 ff., ''Vom Ringdeich zum modernen Küstenschutz'',<br /> |

|||

• S. 139, ''Große Bedeichungen formen den Jadebusen um''</ref> Die [[Erste Marcellusflut]] 1219 traf vor allem [[Provinz Friesland|Westfriesland]] und [[Ostfriesland]], das damals noch bis zur Weser reichte; mit ihr begann der [[Jadebusen]] zu entstehen. Bei der Sturmflut von 1228 überliefern die Chroniken 100.000 Tote. Die [[Zweite Marcellusflut]] oder ''Grote Mandränke'' von 1362 traf Süd- und Ostküste der [[Deutsche Bucht|Deutschen Bucht]], wieder überliefern die Chroniken 100.000 Tote, die vordere Küstenlinie Nordfrieslands wurde weitgehend zerstört und große Landflächen dauerhaft an die See verloren. Dabei versank auch die heute sagenumwobene Stadt [[Rungholt]]. Die Insel Strand entstand. Bei der [[Burchardiflut]] (''Zweite Grote Mandränke'') 1634 wurde unter anderem die [[Strand (Insel)|Insel Strand]] zerstört. Übrig blieben die [[Hallig]]en. Bei der [[Neujahrsflut 1721]] wurde die [[Düne (Insel)|Düne]] von [[Helgoland]] getrennt. |

|||

Im 20. Jahrhundert trafen schwerwiegende Sturmfluten die Niederlande mit der [[Flutkatastrophe von 1953|Hollandsturmflut]], die am 1. Februar 1953 2.000 Tote zur Folge hatte, und die [[Sturmflut 1962]] am 16./17. Februar Hamburg, bei der 315 Personen starben. Die „Jahrhundertflut“ von 1976 und die „Nordfrieslandflut“ von 1981 brachten die höchsten bisher gemessenen Wasserstände an der Nordseeküste. Da nach der Hamburger Flut jedoch der [[Deichbau]] und der Küstenschutz erheblich verbessert worden war, kam es hier nur zu Sachschäden. |

|||

[[Bild:Afsluitdijk - cropped.jpg|thumb|Der 32 Kilometer lange [[Abschlussdeich|Afsluitdijk]] der [[Zuiderzeewerke]]]] |

|||

Vom 26. bis zum 28. Februar 1990 wurden innerhalb von drei Tagen fünf Fluten vom Sturm auf maximale Höhen getrieben. In [[Büsum]] wurden Windgeschwindigkeiten bis 160 km/h gemessen. Aufgrund des verbesserten Küstenschutzes kam es jedoch nur zu einigen Sachschäden.<ref name="GSH">{{Webarchiv |url=http://www.geschichte-s-h.de/vonabisz/sturmflut.htm |text=Geschichte Schleswig-Holsteins: Sturmfluten |wayback=20090331085826}}</ref> |

|||

Die moderne Form des [[Deich]]baus durch kommerzielle Unternehmer mit der bis heute benutzten Deichform begann im 17./18. Jahrhundert in den Niederlanden, niederländische Deichbauer exportieren diese Form auch in die anderen Nordseeregionen. Die [[Hollandsturmflut|Hollandflut]] 1953 und der [[Sturmflut 1962|Hamburger Sturmflut]] 1962 lösten weitere Überlegungen aus, die dafür sorgten, dass die Deiche noch einmal erhöht wurden und die Deichlinie durch Landgewinnung und [[Sperrwerk]]e verkürzt wurde, um dem Meer so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben. |

|||

{{Siehe auch|Liste von Sturmfluten an der Nordsee}} |

|||

=== Küstenschutz === |

|||

Heutiger Küstenschutz an der flachen Nordseeküste besteht aus mehrere Ebenen. Das Deichvorland nimmt dem Meer bereits einiges an Kraft mit dem es auf den Deich treffen kann. Liegt der Deich direkt am Meer ist ein besonders gesicherter [[Schardeich]] notwendig. Der Seedeich wurde im Laufe der Zeit immer höher (bis zu 10 Meter) und bekam ein flacheres Profil, ebenfalls um die Angriffskraft der Wellen zu schwächen. Moderne Deiche sind bis zu 100 Meter breit. Dahinter folgt ein Deichverteidigungsweg und meist weiteres wenig dicht besiedeltes Land. In vielen Gegenden folgt nach einigen Kilometern eine weitere Deichlinie. |

|||

[[Datei:Afsluitdijk 1031.jpg|mini|Der 32 Kilometer lange [[Abschlussdeich]] der [[Zuiderzeewerke]]]] |

|||

{{Hauptartikel|Geschichte des Küstenschutzes an der Nordseeküste}} |

|||

Reicht der Schutz durch Dünen, um das dahinter gelegene Land vor der See zu schützen, werde diese mittlerweile mit [[Strandhafer]] bepflanzt um sowohl Erosion durch Wind und Wasser als auch das [[Wanderdüne|wandern]] der Dünen selbst zu vermindern. Besonders aufwändige Maßnahmen des Küstenschutzes sind die [[Zuiderzeewerke]] in den Niederlanden oder Sandvorspülungen vor der deutschen Insel [[Sylt]]. |

|||

Der Übergangsbereich zwischen Land und Meer an den Gegenden mit flacher Küste war ursprünglich stark amphibisch geprägt. Das Land bestand aus zahlreichen Inseln und Halligen, die durch Flüsse, Bäche und Moore getrennt waren. Das „Festland“ wurde regelmäßig überflutet. In den besonders durch Sturmfluten bedrohten Gegenden siedelten die Menschen zuerst auf natürlichen Erhebungen wie [[Geest]]zungen, [[Düne]]n oder [[Uferwall|Uferwällen]]. Letztere boten aber nur in Phasen sinkender Meeresspiegel hinreichend Schutz. So wurden schon im 1. bis 4. Jahrhundert Siedlungen auf [[Warft]]en errichtet – künstlichen Hügeln von teilweise mehreren Metern Höhe.<ref>Tacitus: ''[[s:Die Germania des Tacitus|Über Ursprung und Leben der Germanen]]'' auf [[Wikisource]] – ''Germania'', Kapitel 35</ref> Die zweite Warftenperiode begann im 7. Jahrhundert und hielt bis ins 20. Jahrhundert an. |

|||

Die ersten Deiche waren kleine [[Ringdeich]]e um einzelne Felder, die im Sommerhalbjahr ausreichten, die Feldfrüchte, vor allem [[Hafer]] und [[Ackerbohne|Pferdebohnen]], bis zur Ernte zu schützen, aber von den schweren Sturmfluten des Winterhalbjahrs überflutet wurden.<ref name="Behre2012" /> Ab dem Beginn des Hochmittelalters begannen die Menschen, die vereinzelten Ringdeiche zu einer Deichlinie direkt an der Küste zusammenzufassen und so langfristig den amphibischen Bereich zwischen Land und Meer in Festland zu verwandeln. |

|||

==Menschliche Nutzung== |

|||

Die Nordsee, und insbesondere ihr südlicher Teil, hat an der Küste eine sehr hohe Besiedlungsdichte und wird dementsprechend stark genutzt. In einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste leben 80 Millionen Menschen, davon fast die gesamte Bevölkerung der [[Niederlande]] und [[Belgien]]s, fast alle davon in urbanen Gegenden. In diesen Bereichen haben die Küstenregionen eine Bevölkerungsdichte von über 1000 Einwohner pro Quadratkilometer, der Küstenabschnitt zwischen [[Hamburg]] und [[Brüssel]] ist stark industrialisiert, wahrscheinlich findet sich hier die größte Ansammlung von [[Schwerindustrie]] weltweit. |

|||

Zwar war man schon im 13. Jahrhundert stolz auf den „Goldenen Ring“, einen [[Deich]] in gleicher Höhe um ganz Friesland, aber zunächst war die Koordination noch schlecht und die Mittel der einzelnen Landgemeinden unzureichend. Zudem lag bei örtlicher Selbsthilfe die Last der Reparatur von Deichbrüchen bei denjenigen, die am stärksten von einem Meereseinbruch geschädigt worden waren. Erst staatliche Koordination und wirtschaftliche Potenz wie die der [[Grafschaft Oldenburg]] konnte die Dienste der Marschbauern und kommerzieller Unternehmer zu effektiven Deichbauten zusammenfassen.<ref>Oskar Tenge: ''Der Butjadinger Deichband'' (1912) (von einschl. Dangast bis zur Huntemündung), u. a. im Fundus (Vorbestellung) des Staatsarchivs Bremen</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://kulturerbe.niedersachsen.de/objekt/isil_DE-45_urn_nbn_de_gbv_45_1-3623/1/ |titel=Oskar Tenge: 25 Karten zum Butjadinger Deichband, 1912 |sprache=de |abruf=2024-01-21}}</ref> Vorbild beim Deichbau waren jahrhundertelang die Niederlande, noch heute ist dort der [[Rijkswaterstaat]] die mächtigste Behörde im Lande. Von ihnen wurden mit technischen Errungenschaften auch Irrwege übernommen. Da Erdarbeiten ohne maschinelle Hilfe sehr aufwändig sind und mancherorts auf weichem Untergrund nicht einmal Fuhrwerke ([[Stürzkarre]]n) eingesetzt werden konnten, stützte man die Flanken der Deiche mit Holzkonstruktionen, um größere Deichhöhen zu erreichen. Die so gebauten [[Stackdeich]]e erwiesen sich bei Sturmfluten als anfällig gegen überschlagende Wellen. Zudem wurde das verbaute Holz zunehmend von der [[Schiffsbohrmuscheln|Schiffsbohrmuschel]] zerfressen, die durch den internationalen Seeverkehr aus tropischen Gewässern eingeschleppt worden war. Mit der Verfügbarkeit von Baumaschinen konnten ab dem späten 19. Jahrhundert immer größere Erdmassen zu breiteren und höheren Deichen aufgehäuft werden. Auf besonders weichem Untergrund werden aber Deiche durch [[Spundwand|Spundwände]] verstärkt, weil zusätzlich aufgeschüttete Erde im Untergrund versinkt.<ref name="Behre2012" /> |

|||

Die an die Nordsee grenzenden Länder beanspruchen die [[Zwölfmeilenzone]], in der sie beispielsweise das exklusive Recht zur Fischerei wahrnehmen. In Bezug auf Umweltschutz und Meeresverschmutzung findet die 25- bzw. 50-Meilen-Zone des [[MARPOL]] (''marine pollution'')-Abkommens Geltung. |

|||

Eine der ersten großen Maßnahmen, dem Meer durch Verkürzung der Deichlinie weniger zu bieten, war der 1593 (Vorarbeiten) bis 1615 angelegte [[Ellenser Damm]]. Als größtes Einzelbauwerk entstand 1927 bis 1932 der [[Abschlussdeich]], der die [[Zuiderzee]] zum [[IJsselmeer]] machte. Nach der niederländischen [[Flutkatastrophe von 1953|Watersnood 1953]] und der [[Sturmflut 1962]] an der deutschen Nordseeküste und in Hamburg wurden nicht nur die Deiche noch einmal erhöht. Seither wurden vor allem im [[Rhein-Maas-Delta|Rhein-Maas-Schelde-Delta]] aber auch an der deutschen Nordseeküste zahlreiche Flussmündungen und Meeresarme durch [[Sperrwerk (Wasserbau)|Sperrwerke]] gesichert. Um die Küste als natürlichen Lebensraum nicht zu sehr zu beeinträchtigen, sind diese Sperrwerke zunehmend so eingerichtet und gesteuert, dass sie normale Gezeitenströme ganz oder teilweise zulassen und nur bei Sturmflut geschlossen werden, vgl. die [[Renaturierung]] der [[Luneplate]]. |

|||

[[Datei:06 2023 Thames Barrier IMG 7506.jpg|mini|Flussmündungen werden oft durch [[Sperrwerk (Wasserbau)|Sperrwerke]] geschützt (hier die [[Thames Barrier]]).]] |

|||

Heutiger Küstenschutz an der flachen Nordseeküste besteht aus mehreren Ebenen. Das Deichvorland nimmt dem Meer bereits einiges an Kraft, mit dem es auf den Deich treffen kann. Liegt der Deich direkt am Meer, ist ein besonders gesicherter [[Schardeich]] notwendig. Der Seedeich wurde im Laufe der Zeit immer höher (bis zu 10 Meter) und bekam ein flacheres Profil, um ebenfalls die Angriffskraft der Wellen zu schwächen. Moderne Deiche sind bis zu 100 Meter breit. Dahinter folgt ein Deichverteidigungsweg und meist weiteres dünn besiedeltes Land. Ältere Deichlinien im Hinterland werden mancherorts als zusätzlicher Schutz erhalten, vielerorts aber abgetragen, in Marschen und Poldern ist selbst Erde kostbar. |

|||

Auch Dünen tragen zum Küstenschutz bei. Mancherorts, besonders an der holländischen Küste zwischen [[Hoek van Holland]] und [[Den Helder]], bilden sie den alleinigen Schutz. Andernorts, etwa in [[Zeeland]] und auf einigen [[Nordfriesische Inseln|Nordfriesischen Inseln]], wurden sie durch Deiche verstärkt. Sie werden heute mit [[Strandhafer]] bepflanzt, um sowohl Erosion durch Wind und Wasser als auch das [[Wanderdüne|Wandern der Dünen]] selbst zu vermindern. Besonders aufwändige Maßnahmen des Küstenschutzes sind die [[Deltawerke]] in den Niederlanden oder Sandvorspülungen vor der deutschen Insel [[Sylt]]. |

|||

==== Meeresspiegelanstieg und Nordseedamm ==== |

|||

Angesichts fortschreitender Klimaänderung und einem möglichen weiteren Anstieg des Meeresspiegels gibt es erste Überlegungen, ob es in Zukunft notwendig werden könnte, die ganze Nordsee mit zwei Dämmen abzusperren.<ref>[https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/12/giant-dams-could-protect-millions-from-rising-north-sea Giant dams enclosing North Sea could protect millions from rising waters] ''Gigantische Dämme die die Nordsee absperren könnten Millionen Leute schützen gegen ansteigende Meereswasserpegel'' The Guardian, veröffentlicht am 13. Februar 2020, hervorgerufen am 13. Juni 2023</ref> Der niederländische Ozeanologe Sjoerd Groeskamp sagte zu seiner Studie, dass er diese Lösung, mit zwei Dämmen zwischen Frankreich und England und zwischen Schottland und Norwegen, zwar für technisch möglich, zugleich aber auch sehr unerwünscht hält.<ref>[https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/umwelt/meeresspiegelanstieg-ueberdimensionaler-damm-soll-unsere-kuesten-schuetzen/ Meeresspiegelanstieg: Überdimensionaler Damm soll unsere Küsten schützen] Ingenieur-Weblog, veröffentlicht am 18. Februar 2020, abgerufen am 13. Juni 2023</ref> Die Dämme würden die Nordsee für immer verändern, weil aus Salzwasser Brackwasser würde und die Fischerei sehr darunter leiden würde.<ref>[https://floatmagazin.de/orte/kann-ein-damm-das-polareis-aufhalten-klimawandel/?all=1/#page-2 Kann ein Damm die Nordseeküsten schützen?] Float Magazin, veröffentlicht am 26. Februar 2020, abgerufen am 13. Juni 2023</ref> Zugleich warnte Groeskamp wie verheerend die Folgen sein würden, wenn sich der Meereswasserpegel wirklich um 10 Meter anheben würde. Es gilt, die Klimawanderung auszubremsen, bevor drakonische Maßnahmen notwendig werden, so betonte Groeskamp in seinen Medienauftritten. Groeskamps Projekt wurde ''Northern European Enclosure Dam'' (NEED) getauft und sollte der Bevölkerung in Nordwesteuropa als Warnung dienen. Vorher gab es bereits Entwürfe für einen Deich von Calais bis Göteborg (''De Haakse Zeedijk''), der in gekürzter Form nur die Niederlande schützen würde.<ref>[https://www.focus.de/wissen/klima/von-calais-bis-goeteborg-niederlande-plant-gigantischen-deich-in-nordsee-der-europa-vor-flut-retten-koennte_id_24395767.html Niederlande plant gigantischen Deich in Nordsee, der Europa retten könnte] Fokus, veröffentlicht am 5. November 2021, abgerufen am 13. Juni 2023</ref> |

|||

== Menschliche Nutzung == |

|||

[[Datei:Nordsee Wirtschaftszonen.png|mini|Ungefähre Aufteilung der Nordsee nach Wirtschaftszonen]] |

|||

Die südliche Nordseeküste ist sehr dicht besiedelt und wird dementsprechend stark genutzt. In einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste leben 80 Millionen Menschen, davon fast die gesamte Bevölkerung der Niederlande und Belgiens, fast alle davon in urbanen Gegenden. In diesen Bereichen haben die Küstenregionen eine Bevölkerungsdichte von über 1.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Der Küstenabschnitt zwischen [[Hamburg]] und [[Brüssel]] ist stark industrialisiert. Hier findet sich eine der größten Ansammlungen von [[Schwerindustrie]] weltweit. |

|||

Kanalverbindungen: |

|||

* Der [[Nord-Ostsee-Kanal]] (ehemals Kaiser-Wilhelm-Kanal) verbindet Nord- und Ostsee. |

|||

* Der [[Main-Donau-Kanal|Rhein-Main-Donau-Kanal]] verbindet das [[Rhein-Maas-Delta]] mit den [[Biosphärenreservat Donaudelta|Donaudelta]] im [[Schwarzes Meer|Schwarzen Meer]]. |

|||

* Der [[Kaledonischer Kanal|Kaledonische Kanal]] verbindet die Nordsee mit der [[Irische See|Irischen See]] und somit mit dem [[Atlantischer Ozean|Atlantik]]. Er dient heute aber nur noch touristischen Zwecken. |

|||

=== Politischer Status === |

|||

Obwohl die faktische Kontrolle der Nordsee seit der [[Wikingerzeit]] entscheidend für die Machtverhältnisse in Nordwesteuropa war und sich seit dem [[Englisch-Niederländischer Krieg (1652–1654)|Ersten Englisch-Niederländischen Seekrieg]] zur Frage der Weltpolitik entwickelte, gehörte die Nordsee bis nach dem Zweiten Weltkrieg juristisch niemandem, die angrenzenden Staaten nahmen nur schmale Küstengewässer für sich in Anspruch. In den letzten Jahrzehnten hat sich dies allerdings gewandelt. |

|||

Die an die Nordsee angrenzenden Länder beanspruchen die Zwölfmeilenzone.<ref>Bekanntmachung der Proklamation der Bundesregierung über die Ausweitung des deutschen Küstenmeeres vom 11. November 1994 ({{BGBl|1994n I S. 3428}})</ref> Die seewärtige Grenze dieser Zone bildet die Grenze des deutschen Hoheitsgebietes. Die Fläche der Nordsee innerhalb des Hoheitsgebietes ist als [[Wasserstraße|Seewasserstraße]] eine [[Bundeswasserstraße]]. |

|||