„Bochum“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

AF666 (Diskussion | Beiträge) |

K →Allgemeines: Verlinkung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Begriffsklärungshinweis}} |

|||

{| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" |

|||

{{Infobox Gemeinde in Deutschland |

|||

! Wappen |

|||

|Art = Stadt |

|||

! Karte |

|||

|Wappen = DEU Bochum COA.svg |

|||

|- style="background: #ffffff; text-align: center;" |

|||

|Breitengrad = 51.48012 |

|||

| style="width: 145px;" | [[Bild:Wappen Stadt Bochum 1976.jpg|140px|Stadtwappen der kreisfreien Stadt Bochum]] |

|||

|Längengrad = 7.21662 |

|||

| style="width: 145px;" | [[Bild:Lage der kreisfreien Stadt Bochum in Deutschland.png|140px|Lage der kreisfreien Stadt Bochum in Deutschland]] |

|||

|Karte = |

|||

|- |

|||

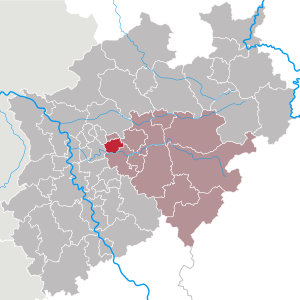

|Lageplan = North rhine w BO.svg |

|||

! colspan="2" | Basisdaten |

|||

|Lageplanbeschreibung = Lage der Stadt Bochum in Nordrhein-Westfalen |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| |

|Bundesland = Nordrhein-Westfalen |

||

|Regierungsbezirk = Arnsberg |

|||

|---- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Kreis = |

|||

| [[Regierungsbezirk]]: || [[Regierungsbezirk Arnsberg|Arnsberg]] |

|||

|Höhe = 100 |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|PLZ = 44787–44894 |

|||

| [[Landschaftsverband]]: || [[Landschaftsverband Westfalen-Lippe|Westfalen-Lippe]] |

|||

|Vorwahl = 0234, 02327 |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Gemeindeschlüssel = 05911000 |

|||

| || [[Regionalverband Ruhr]] |

|||

|NUTS = DEA51 |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|LOCODE = DE BOM |

|||

| [[Landkreis|Kreis]]: || [[Kreisfreie Stadt]] |

|||

|Gliederung = 6 [[Stadtbezirk]]e,<br />34 [[Stadtteil]]e |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Adresse = Willy-Brandt-Platz 2–6<br />44787 Bochum |

|||

| [[Fläche]]: || 145,4 [[Quadratkilometer|km²]] |

|||

|Website = [https://www.bochum.de/ www.bochum.de] |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Bürgermeister = [[Thomas Eiskirch]] |

|||

| [[Einwohner]]: || 396.785 <small>''(30. Sep. 2005)''</small> |

|||

|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

|Partei = SPD |

|||

| [[Bevölkerungsdichte]]: || 2.660 Einwohner/km² |

|||

}} |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Höhe]]: || 105 m ü. [[Normalnull|NN]] |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Postleitzahl]]en: || 44701–44894 <small>(alt: 4630)</small> |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Telefonvorwahl|Vorwahlen]]: || 0234 + 02327 |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| valign="top" | [[Geografische Lage]]: |

|||

|{{Koordinate Text Artikel|51_29_N_7_13_E_type:city(379695)_region:DE-NW|51° 29' N, 7° 13' O}} |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Kfz-Kennzeichen]]: || <tt>BO</tt> |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Gemeindeschlüssel]]: || 05 9 11 000 |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[UN/LOCODE]]: || <tt>DE BOM</tt> |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Stadtgliederung: || 6 [[Stadtbezirk]]e |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Adresse der<br />Stadtverwaltung: || Willy-Brandt-Platz 2–8<br />44777 Bochum |

|||

|- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Website]]: || [http://www.bochum.de/ www.bochum.de] |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[E-Mail]]-Adresse: || [mailto:info@bochum.de info@bochum.de] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" | Politik |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Oberbürgermeisterin]]: || [[Ottilie Scholz]] ([[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]]) |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| Schulden: || 821 Mio. € <small>''(31. Dezember 2002)''</small> |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" | Bevölkerung |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Arbeitslosenquote]]: || 12,0 % <small>''(31. Dezember 2004)''</small> |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Ausländeranteil]]: || 8,8 % <small>''(31. Januar 2005)''</small> |

|||

|----- bgcolor="#FFFFFF" |

|||

| [[Altersstruktur]]: || |

|||

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" |

|||

|0–18 Jahre: || 15,9 % |

|||

|-- |

|||

|18–65 Jahre: || 64,7 % |

|||

|-- |

|||

|ab 65 Jahre: || 19,4 % |

|||

|} |

|||

|} |

|||

[[Bild:Glocke_Bochumer_Verein_Rathaus_Bochum.jpg|thumb|left| Die 15.000 kg schwere Gussstahlglocke vor dem '''Bochumer''' Rathaus]] |

|||

Die Stadt '''Bochum''' [{{IPA|ˈboːxʊm}}] ([[Westfälische Dialekte|westfälisch]] ''Baukem'' aus [[Altsächsische Sprache|altsächsisch]] ''Boc-hem'' [{{IPA|'bo:khe:m}}]) ist eine [[Kreisfreie Stadt|kreisfreie]] [[Großstadt]] im [[Nordrhein-Westfalen|nordrhein-westfälischen]] [[Regierungsbezirk Arnsberg]]. Die [[Westfalen|westfälische]] Stadt bildet ein [[Oberzentrum]] in der geografischen Mitte des [[Ruhrgebiet]]s<ref>{{Internetquelle |autor=Bernd Nickel |url=https://www.waz.de/staedte/herne-wanne-eickel/das-zentrum-des-ruhrgebiets-liegt-in-herne-roehlinghausen-id6572288.html |titel=Das Zentrum des Ruhrgebiets liegt in Herne-Röhlinghausen |datum=2012-04-19 |sprache=de-DE |abruf=2024-01-21}}</ref> und ist eines von dessen fünf Oberzentren. Die auf flachem Gebiet nördlich der [[Ruhr]] gelegene Stadt ist Mitglied im [[Landschaftsverband Westfalen-Lippe]] (LWL) und im [[Regionalverband Ruhr]] (RVR). Mit {{EWZ|DE-NW|05911000}} Einwohnern ({{EWD|DE-NW}})<ref>{{Internetquelle |autor=Presseamt der Stadt Bochum |url=https://www.bochum.de//Referat-fuer-politische-Gremien-Buergerbeteiligung-und-Kommunikation/Statistik/Die-wichtigsten-Zahlen-zur-Bochumer-Bevoelkerung |titel=Die wichtigsten Zahlen zur Bochumer Bevölkerung |abruf=2020-02-17}}</ref> ist Bochum nach [[Köln]], [[Düsseldorf]], [[Dortmund]], [[Essen]] und [[Duisburg]] die [[Liste der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen#Größte und kleinste Gemeinden|sechstgrößte]] Stadt des Landes Nordrhein-Westfalen, die zweitgrößte Stadt [[Westfalen]]s und steht auf Platz 16 der [[Liste der Großstädte in Deutschland#Tabelle|größten Städte]] [[Deutschland]]s. |

|||

Die Stadt '''Bochum''' [{{IPA|ˈboːxʊm}}] ist das Zentrum des mittleren [[Ruhrgebiet]]s im [[Bundesland (Deutschland)|Bundesland]] [[Nordrhein-Westfalen]]. |

|||

Die erstmals um 890 erwähnte Stadt entstand entlang des historischen [[Westfälischer Hellweg|westfälischen Hellwegs]] und fungierte im [[Mittelalter]] zunächst als regionale [[Landstadt]]. Bochum wuchs erst im Zuge der [[Industrialisierung]], vor allem durch den [[Ruhrbergbau|Bergbau]], ab den 1840er-Jahren zu einer bedeutenderen Stadt heran und ist heute ein Teil der [[Metropolregion Rhein-Ruhr]]. Die Einwohnerzahl der Stadt überschritt mit [[Eingemeindung]]en die Schwelle von 100.000 Einwohnern und erhob Bochum im Jahre 1904 zur Großstadt.<ref>{{Literatur |Autor=[[Stefan Pätzold]] |Titel=Bochum. Kleine Stadtgeschichte |Verlag=Pustet |Ort=Regensburg |Datum=2017 |ISBN=978-3-7917-2929-9 |Seiten=103}}</ref> Auch mit der Eingliederung der bis dahin kreisfreien Stadt [[Wattenscheid]] (etwa 72.000 Einwohner) wuchs die Stadt 1975 markant. |

|||

Die [[kreisfreie Stadt]] im [[Regierungsbezirk Arnsberg]] ist eines der vier [[Oberzentrum|Oberzentren]] des Ruhrgebiets und ist mit rund 396.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt des Landes. Bochum ist Mitglied im [[Landschaftsverband Westfalen-Lippe]] und im [[Regionalverband Ruhr]]. Die Einwohnerzahl der Stadt überschritt [[1905]] die 100.000-Grenze und machte Bochum zur [[Großstadt]]. |

|||

Seit der Gründung der im südlichen Stadtteil [[Querenburg]] gelegenen [[Ruhr-Universität]] im Jahr 1962, mit über 40.000 Studenten eine der größten Universitäten Deutschlands, ist Bochum [[Universitätsstadt]]. Bochum ist darüber hinaus bedeutender Hochschul- und Kulturstandort mit neun Hochschulen bzw. Dependancen von Hochschulen. Überregional bekannt sind das [[Deutsches Bergbaumuseum|Deutsche Bergbau-Museum]], das [[Schauspielhaus Bochum|Schauspielhaus]], das [[Planetarium Bochum]], das [[Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen|Eisenbahnmuseum]], das [[Bermuda3eck]], das [[Ruhrstadion]] als Spielstätte des [[VfL Bochum]], [[Tierpark und Fossilium Bochum|Tierpark und Fossilium]] sowie das am längsten am selben Standort laufende Musical der Welt, [[Starlight Express]]. Das Stadtbild wird unter anderem durch eine [[Liste von Sakralbauten in Bochum|Kirchturm-]] und Hochhaus-[[Skyline]] sowie diverse [[Denkmalliste der Stadt Bochum|Baudenkmale]] vor allem des [[Historismus]], des [[Expressionismus (Architektur)|Expressionismus]] und der [[Nachkriegsmoderne]] geprägt. Auf der [[Route der Industriekultur – Bochum – Industriekultur im Herzen des Reviers|Route der Industriekultur „im Herzen des Reviers“]] sind die Industriedenkmale der Stadt miteinander verbunden. |

|||

In Bochum gibt es ferner verschiedene Bergbauinstitutionen. Der [[Bochumer Verein]], gegründet 1842, schrieb [[Technikgeschichte|Industriegeschichte]], als es dem Unternehmen Ende der 1840er Jahre gelang, Stahl in Formen zu gießen.<ref>{{Literatur |Autor=Marco Rudzinski |Hrsg=Veröffentlichung des Institutes für soziale Bewegung |Titel=Ein Unternehmen und »seine« Stadt – Der Bochumer Verein und Bochum vor dem Ersten Weltkrieg |Verlag=Klartext |Ort=Essen |Datum=2012 |ISBN=978-3-8375-0770-6 |Seiten=31, 39}}</ref> Das bekannteste Produkt der Firma waren Glocken aus diesem Werkstoff. Die 15.000 [[Kilogramm|kg]] schwere Glocke der Weltausstellung von 1867 vor dem [[Rathaus Bochum|Bochumer Rathaus]] erinnert an diese Epoche. Nach dem Ende des Bergbaus entwickelte sich Bochum vornehmlich zu einem Technologie- und Dienstleistungsstandort.<ref name="sz-3788366">{{Internetquelle |autor=Benedikt Müller |url=https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bochum-wo-die-sonne-nicht-mehr-verstaubt-1.3788366 |titel=Bochum: Wo die Sonne nicht mehr verstaubt |werk=[[Süddeutsche Zeitung|sueddeutsche.de]] |datum=2017-12-14 |abruf=2021-09-04}}</ref> |

|||

== |

== Geographie == |

||

=== |

=== Geographische Lage === |

||

[[Datei:Bochum - Rathaus+Christuskirche (Bismarckturm) 03 ies.jpg|mini|Blick auf das Bochumer Zentrum vom [[Bismarckturm (Bochum)|Bismarckturm]] im [[Stadtpark Bochum|Stadtpark]]]] |

|||

Bochum liegt auf dem flachhügeligen „Bochumer Landrücken“ zwischen den Flüssen [[Ruhr (Fluss)|Ruhr]] und [[Emscher]] an der Grenze zwischen südlicher und nördlicher Ruhrkohlezone. Der höchste Punkt im Stadtgebiet liegt in der Kemnader Straße und misst 196 m ü. [[Normalnull|NN]], der niedrigste Punkt liegt am Blumenkamp in Hordel und misst 43 m ü. NN. Die größte Ausdehnung des Stadtgebiets beträgt in Nord-Süd-Richtung 13,0 [[Kilometer|km]] und in West-Ost-Richtung 17,1 km. Die Länge der Stadtgrenze beträgt 67,2 km. |

|||

[[Datei:Bochum - Exzenterhaus+Stadtwerke+Park Inn (Bismarckturm) 01 ies.jpg|mini|Teil der Bochumer Skyline mit [[Exzenterhaus]], [[Stadtwerke Bochum|Stadtwerke]]-Haus, Park-Inn-Hotelhochhaus und [[Europahaus (Bochum)|Europahaus]]]] |

|||

[[Datei:Ruhr-Universität Bochum Luftaufnahme 2014.jpg|mini|Luftaufnahme der [[Ruhr-Universität]]]] |

|||

Bochum liegt auf dem flachhügeligen Bochumer Landrücken als Teil der [[Ruhrhöhen]] zwischen den Flüssen [[Ruhr]] und [[Emscher]] an der Grenze zwischen südlicher und nördlicher Ruhrkohlezone. Der höchste Punkt im Stadtgebiet liegt an der Kemnader Straße in [[Stiepel (Bochum)|Stiepel]] auf einer Höhe von {{Höhe|196|DE-NN|link=1}}, der niedrigste Punkt mit {{Höhe|43|DE-NN}} liegt am Blumenkamp in [[Hordel]]. |

|||

''Flachhügeliger Landrücken'' bedeutet, dass die Geländeform in Bochum durch gleichmäßige Steigungen und Gefälle, die selten mehr als 3 % betragen, geprägt ist. Einzelne steilere Geländeverläufe sind beispielsweise am ''Harpener Hellweg'' beim [[Naturschutzgebiet (Deutschland)|NSG]] Berghofer Holz (3,4 %), auf der ''Westenfelder Str.'' im [[Stadtbezirk]] [[Wattenscheid]] (3,47 %) oder auf der ''Kemnader Str.,'' die vom Ruhrufer in [[Stiepel (Bochum)|Stiepel]] ({{Höhe|71|DE-NN}}) aufwärts zur Ortsmitte von ''Stiepel'' ({{Höhe|196|DE-NN}}; 5,1 % Steigung) führt, zu finden. Auch Wegstrecken, die vom tiefer gelegenen Ruhrtal durch die zum Bochumer Süden gehörenden Orte führen, weisen eine stärkere Steigung auf (beispielsweise ''Kassenberger Str.'' und ''Dr.-C.-Otto-Str.'' in [[Dahlhausen (Bochum)|Dahlhausen]], ''Blankensteiner Str.'' in [[Sundern (Bochum)|Sundern]]). |

|||

Die größte Ausdehnung des Stadtgebiets in Nord-Süd-Richtung liegt bei 13,0 und in West-Ost-Richtung bei 17,1 km. Die Länge der Stadtgrenze beträgt 67,2 km. |

|||

=== Geologie === |

|||

Im südlichen Stadtgebiet stehen Sedimentgesteine des flözführenden Oberkarbons an. Diese werden im Norden von Meeresablagerungen der [[Kreide (Geologie)|Oberkreide]] überlagert. Das Inlandeis der [[Saale-Komplex|Saale-Eiszeit]] hinterließ eine Grundmoräne, Findlinge und Schmelzwasserablagerungen. In der [[Weichsel-Kaltzeit]] wurde [[Löss]] abgelagert.<ref name="kasielke 2015">Till Kasielke: ''Geologie und Reliefentwicklung im Raum Bochum.'' Veröffentlichungen des Bochumer Botanischen Vereins. Bd. 7(3), 2015, S. 15–36 ([http://www.botanik-bochum.de/publ/OVBBV7_3_Kasielke_Geologie_Bochum.pdf PDF] 6,1 MB)</ref> Die geologischen Schichten können im ehemaligen Steinbruch der [[Zeche Klosterbusch]] und im [[Geologischer Garten Bochum|Geologischen Garten Bochum]] besichtigt werden. |

|||

=== Gewässer === |

|||

Die Gewässer in Bochum entwässern nach Norden hin in die [[Emscher]], nach Süden hin in die [[Ruhr]], die im Bochumer Südosten zum [[Kemnader See]] aufgestaut ist. Nach Osten hin die [[Oelbach]], welcher durch den [[Ümminger See]] fließt und in die Ruhr mündet. |

|||

{{Siehe auch|Liste von Gewässern in Bochum}} |

|||

=== Vegetation === |

|||

Bochum besitzt im Süden einige Wälder, darunter das [[Weitmarer Holz]]. In der Regel handelt es sich um [[Eichen-Buchen-Mischwald]]. Das Vorkommen der [[Europäische Stechpalme|Stechpalme]] weist auf das gemäßigte Klima hin. In Bochum sind mehrere Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. |

|||

{{Siehe auch|Liste der Landschaftsschutzgebiete in Bochum|Liste der Naturschutzgebiete in Bochum}} |

|||

=== Nachbargemeinden === |

=== Nachbargemeinden === |

||

{{Nachbargemeinden |

|||

Folgende [[Stadt|Städte]] grenzen an die Stadt Bochum (beginnend im Norden im Uhrzeigersinn): <br /> |

|||

| NORD = [[Herne]] ([[Kreisfreie Stadt|kreisfrei]]) |

|||

[[Herne]] ([[Kreisfreie Stadt]]), [[Castrop-Rauxel]] ([[Kreis Recklinghausen]]), [[Dortmund]] ([[Kreisfreie Stadt]]), [[Witten]] und [[Hattingen]] (beide [[Ennepe-Ruhr-Kreis]]) sowie [[Essen]] und [[Gelsenkirchen]] (beides [[Kreisfreie Stadt|kreisfreie Städte]]) |

|||

| NORDOST = [[Castrop-Rauxel]] ([[Kreis Recklinghausen]]) |

|||

| OST = [[Dortmund]] ([[Kreisfreie Stadt|kreisfrei]]) |

|||

| SUEDOST = [[Witten]] ([[Ennepe-Ruhr-Kreis]]) |

|||

| SUED = [[Hattingen]] ([[Ennepe-Ruhr-Kreis]]) |

|||

| WEST = [[Essen]] ([[Kreisfreie Stadt|kreisfrei]]) |

|||

| NORDWEST = [[Gelsenkirchen]] ([[Kreisfreie Stadt|kreisfrei]]) |

|||

}} |

|||

=== Stadtgliederung === |

=== Stadtgliederung === |

||

{{Hauptartikel|Stadtgliederung Bochums}} |

|||

Das Stadtgebiet Bochum besteht aus 6 [[Stadtbezirk]]en. In jedem Stadtbezirk gibt es eine [[Bezirksvertretung]]. Vorsitzender der Bezirksvertretung ist der [[Bezirksvorsteher]]. Die Stadtbezirke sind in „statistische Bezirke“ unterteilt. Die meisten hiervon waren früher einmal selbständige [[Gemeinde]]n und verloren ihre Selbständigkeit durch [[Eingemeindung]]. Die statistischen Bezirke werden mit einer zweistelligen [[arabische Zahlen|arabischen Zahl]] gekennzeichnet. |

|||

[[Datei:City districts Bochum.svg|mini|Die sechs Bochumer Stadtbezirke]] |

|||

Das Stadtgebiet Bochum besteht aus sechs [[Stadtbezirk]]en; jeder hat eine [[Bezirksvertretung]], deren Vorsitzender der [[Bezirksvorsteher|Bezirksbürgermeister]] ist.<ref>{{Webarchiv |url=https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W272C98D172BOLDDE |text=Historie, Wahl und Aufgaben |wayback=20161220055208}}</ref> Die Stadtbezirke sind in [[Stadtteil]]e eingeteilt. |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

! Stadtbezirk !! Stadtteile |

|||

|- |

|||

| style="text-align:left" | [[Bochum-Mitte]] (I) |

|||

| style="text-align:left" | [[Bochum-Innenstadt]], [[Altenbochum]], [[Grumme (Bochum)|Grumme]], [[Hamme (Bochum)|Hamme]], [[Hofstede (Bochum)|Hofstede]], [[Hordel]], [[Riemke (Bochum)|Riemke]] |

|||

|- |

|||

| style="text-align:left" | [[Wattenscheid|Bochum-Wattenscheid (II)]] |

|||

| style="text-align:left" | [[Eppendorf (Bochum)|Eppendorf]], [[Günnigfeld]], [[Höntrop]], [[Leithe (Bochum)|Leithe]], [[Munscheid (Bochum)|Munscheid]], [[Sevinghausen]], [[Wattenscheid]]-Mitte, [[Westenfeld (Bochum)|Westenfeld]] |

|||

|- |

|||

| style="text-align:left" | Bochum-Nord (III) |

|||

| style="text-align:left" | [[Bergen (Bochum)|Bergen]], [[Gerthe (Bochum)|Gerthe]], [[Harpen (Bochum)|Harpen]], [[Hiltrop]], [[Kornharpen]], [[Voede-Abzweig]] |

|||

|- |

|||

| style="text-align:left" | Bochum-Ost (IV) |

|||

| style="text-align:left" | [[Laer (Bochum)|Laer]], [[Langendreer]], [[Werne (Bochum)|Werne]] |

|||

|- |

|||

| style="text-align:left" | Bochum-Süd (V) |

|||

| style="text-align:left" | [[Querenburg]], [[Stiepel (Bochum)|Stiepel]], [[Wiemelhausen]] |

|||

|- |

|||

| style="text-align:left" | Bochum-Südwest (VI) |

|||

| style="text-align:left" | [[Dahlhausen (Bochum)|Dahlhausen]], [[Linden (Bochum)|Linden]], [[Sundern (Bochum)|Sundern]], [[Weitmar]] ([[Bärendorf (Bochum)|Bärendorf]], Mark und [[Weitmar-Mitte|Mitte]]) |

|||

|} |

|||

=== Klima === |

|||

Die [[Jahresmitteltemperatur|durchschnittliche Temperatur]] in Bochum beträgt 10,1 °C im Jahresmittel. Der kälteste Monat ist der Januar mit 2,5 °C, der wärmste der Juli mit 18,4 °C. Die Niederschlagsmenge beträgt ca. 750 Millimeter pro Jahr, wobei der meiste Niederschlag mit 85 Millimeter im August fällt.{{Klimatabelle |

|||

| TABELLE = |

|||

| DIAGRAMM TEMPERATUR = rechts |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = deaktiviert |

|||

| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 200 |

|||

| QUELLE = DWD, Daten: 2015–2020<ref>[https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Bochum/Klima/ Klima Bochum – Wetterdienst.de], Deutscher Wetterdienst, wetterdienst.de</ref> |

|||

| Überschrift = |

|||

| Ort = Bochum |

|||

<!-- durchschnittliche Höchsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| hmjan = 5.6| hmfeb = 7.5| hmmär = 10.3| hmapr = 14.7| hmmai = 19.0| hmjun = 22.7| hmjul = 24.7| hmaug = 23.6| hmsep = 19.6| hmokt = 14.6| hmnov = 9.5| hmdez = 7.8 |

|||

<!-- durchschnittliche Niedrigsttemperatur für den jeweiligen Monat in °C --> |

|||

| lmjan = 1.2| lmfeb = 1.7| lmmär = 3.3| lmapr = 5.7| lmmai = 9.5| lmjun = 13.3| lmjul = 14.6| lmaug = 14.3| lmsep = 11.3| lmokt = 8.3| lmnov = 4.4| lmdez = 3.7 |

|||

<!-- durchschnittliche Niederschlagsmenge für den jeweiligen Monat in mm --> |

|||

| nbjan = 88| nbfeb = 84| nbmär = 71| nbapr = 43| nbmai = 51| nbjun = 77| nbjul = 50| nbaug = 88| nbsep = 71| nbokt = 63| nbnov = 87| nbdez = 93 |

|||

<!-- durchschnittliche Regentage für den jeweiligen Monat in d --> |

|||

| rdjan = 21| rdfeb = 16| rdmär = 17| rdapr = 14| rdmai = 13| rdjun = 15| rdjul = 13| rdaug = 16| rdsep = 15| rdokt = 16| rdnov = 19| rddez = 20 |

|||

<!-- durchschnittliche Anzahl täglicher Sonnenstunden für den jeweiligen Monat in h/d --> |

|||

| shjan = 1.5 |

|||

| shfeb = 1.6 |

|||

| shmär = 4.0 |

|||

| shapr = 5.2 |

|||

| shmai = 6.0 |

|||

| shjun = 6.2 |

|||

| shjul = 7.0 |

|||

| shaug = 6.2 |

|||

| shsep = 4.9 |

|||

| shokt = 3.7 |

|||

| shnov = 2.1 |

|||

| shdez = 1.3 |

|||

<!-- durchschnittliche Luftfeuchtigkeit für den jeweiligen Monat in % --> |

|||

| lfjan = 85 |

|||

| lffeb = 80 |

|||

| lfmär = 77 |

|||

| lfapr = 72 |

|||

| lfmai = 70 |

|||

| lfjun = 73 |

|||

| lfjul = 73 |

|||

| lfaug = 74 |

|||

| lfsep = 79 |

|||

| lfokt = 81 |

|||

| lfnov = 84 |

|||

| lfdez = 85 |

|||

}} |

|||

=== Umweltzone === |

|||

*'''Stadtbezirk Mitte''': 10 Grumme, 11 Gleisdreieck, 13 Altenbochum, 14 Südinnenstadt, 15 Kruppwerke, 16 Hamme, 17 [[Bochum-Hordel|Hordel]], 18 Hofstede, 19 [[Bochum-Riemke|Riemke]] |

|||

Die Umweltzone in Bochum wurde am 1. Oktober 2008 eingerichtet und zum 1. Januar 2012 verändert.<ref>[https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W27HX9F6815BOLDDE?open&MCL=7HXBB9332BOLD#par3 Allgemeine Fragen zur Umweltzone], bochum.de, abgerufen am 11. August 2017.</ref> Sie umfasst gegenwärtig drei Viertel aller Haushalte der Stadt.<ref>[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bochum#Umweltzone Bochumer Umweltzone in OSM]</ref> |

|||

*'''Stadtbezirk Wattenscheid''': 24 Günnigfeld, 25 [[Wattenscheid]]-Mitte, 26 Leithe, 27 Westenfeld, 28 Höntrop, 29 [[Bochum-Eppendorf|Eppendorf]] |

|||

*'''Stadtbezirk Nord''': 36 Bergen/Hiltrop, 37 Gerthe, 38 Harpen/Rosenberg, 39 Kornharpen/Voede-Abzweig |

|||

*'''Stadtbezirk Ost''': 46 Laer, 47 [[Bochum-Werne|Werne]], 48 [[Langendreer]], 49 Langendreer-Alter Bahnhof |

|||

*'''Stadtbezirk Süd''': 53 Wiemelhausen/Brenschede, 54 [[Stiepel]], 55 [[Querenburg]] |

|||

*'''Stadtbezirk Südwest''': 63 [[Bochum-Weitmar | Weitmar]]-Mitte, 64 Weitmar-Mark, 65 Linden, 66 [[Bochum-Dahlhausen|Dahlhausen]] |

|||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

{{Hauptartikel|Geschichte der Stadt Bochum}} |

|||

=== Ortsname === |

|||

[[Bild:Bochum-Kupferstich-Merian.png|thumb|250px|Bochum um 1647]] |

|||

Der Name der Stadt entstand aus zahlreichen überlieferten [[Niederdeutsche Sprache|niederdeutschen]] bzw. [[Westfälische Dialekte|westfälischen]] Bezeichnungen wie ''Bochem, Buchem, Boeckum'' oder auch ''Bokheim''.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.sagenhaftes-ruhrgebiet.de/Bochums_Namen_und_Wappen |titel=Bochums Namen und Wappen – Sagenhaftes Ruhrgebiet |abruf=2024-01-21}}</ref> Der erste Namensbestandteil ''boc'' ist das niederdeutsche Wort für [[Rotbuche|Buche]] und ''hum'' oder ''hem'' lassen sich wiederum auf das niederdeutsche Wort für ''[[-heim]]'' zurückführen. Demnach bezeichnete der Name der Stadt einen Wohnort unter [[Rotbuche|Buchen]] und ließe sich heute auch mit „Buchenheim“ übersetzen (vgl. auch [[Bocholt]]).<ref>{{Webarchiv |url=http://www.swr.de/blog/1000antworten/antwort/15798/woher-kommt-der-name-bochum/ |text=1000Antworten » Woher kommt der Name „Bochum“? |archive-is=2015.07.27-135956}}</ref><ref>{{Webarchiv |url=https://www.derwesten.de/staedte/bochum/warum-heisst-bochum-eigentlich-bochum-und-was-hat-der-name-mit-dem-wappen-zu-tun-id213142809.html |text=Warum heißt Bochum eigentlich Bochum? Und was hat der Name mit dem Wappen zu tun? |wayback=20190222152038}} ''[[Funke Mediengruppe#Online|DerWesten]]'', abgerufen am 22. Februar 2019.</ref> |

|||

Der [[890]] erstmals genannte Ort wurde [[1041]] in einem Dokument der [[Köln]]er Erzbischöfe unter dem Namen Cofbuokheim erstmalig urkundlich erwähnt. [[1321]] verlieh Graf [[Engelbert II. von der Mark]] Bochum die Stadtrechte. Bochum blieb - trotz schon für das [[14. Jahrhundert]] beziehungsweise für [[1502]] belegten Steinkohlenschürfens beziehungsweise - tagebaus - bis ins [[19. Jahrhundert]] hinein ein Ackerbaustädtchen mit einigen überörtlichen Behörden, zu denen [[1738]] ein Bergamt kam. |

|||

=== Vorgeschichte === |

|||

Bis [[1806]] gehörte die Stadt zur preußischen [[Grafschaft Mark]], dann bis [[1813]] zum [[Ruhrdepartement]] des [[Großherzogtum Berg|Großherzogtums Berg]], anschließend vorübergehend zum preußischen Zivilgouvernement zwischen Rhein und Weser. [[1815]] kam die Stadt zu [[Preußen]] und wurde der [[Provinz Westfalen]] zugeordnet. [[1817]] wurde die Stadt Bochum Sitz eines Landkreises, aus dem sie jedoch [[1876]] ausschied ([[kreisfreie Stadt]]). Der Kreis Bochum bestand noch bis [[1929]] und wurde dann aufgelöst. |

|||

[[Datei:Stadplan-Altbochum.jpg|mini|Bochum 1790]] |

|||

[[Datei:Bochum Ansicht 1840.jpg|mini|Bochum um 1830]] |

|||

[[Datei:Bundesarchiv Bild 183-2008-0312-503, Bochum, Stadtansicht.jpg|mini|Blick über Bochum 1939]] |

|||

[[Datei:Bochum (DerHexer) 2010-08-12 050.jpg|mini|Bochum 2010]] |

|||

[[Datei:Stadt Bochum 1913.jpg|mini|hochkant|Schuldverschreibung über 200 Mark der Stadt Bochum vom 1. April 1913]] |

|||

[[Datei:Bochum 070602 020 00.jpg|mini|hochkant|Das [[Löwendenkmal Bochum]]]] |

|||

Archäologische Funde zeugen von einer sesshaften Besiedlung des heutigen Bochumer Stadtgebiets in der späten [[Jungsteinzeit]] im Bereich des [[Oelbach]]s. |

|||

[[1832]] begann mit dem Übergang vom Tagebau zum Untertagebau die Blütezeit des Bochumer Bergbaus. Ab [[1837]] wurden die Grundlagen für die Schwerindustrie geschaffen ([[Bochumer Verein]], [[Friedrich Krupp AG|Krupp-Stahl-AG]]). [[1860]] erhielt Bochum Anschluss an die ''Bergisch-Märkische Eisenbahn'', [[1874]] folgte die ''Rheinische Eisenbahn''. [[1905]] überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Bochum die Grenze von 100.000 Einwohnern, was sie zur Großstadt machte. |

|||

Das um 900 erstellten [[Heberegister]] (Urbar) der [[Kloster Werden|Abtei Werden]] benennt über dreißig Bauernschaften (villae) im [[Brukterergau|''Borahtron-Gau'']]. In dieser Aufstellung finden sich viele heutige Bochumer Stadtteile. Unter diesen Bauernschaften ist auch Altenbochum, damals ''Aldanbochem''. Man kann davon ausgehen, dass dort, wo es ein altes Bochum gibt, auch ein neues Bochum existiert, die Stadt wird also indirekt aufgeführt.<ref name=":02">{{Literatur |Autor=[[Franz Darpe]] |Titel=Geschichte der Stadt Bochum nebst Urkundenbuch, 6 Bände, 1888–1894 |Verlag=Wilhelm Stumpf |Ort=Bochum |Datum=1894 |Seiten=11 |Online=[https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/770318 Digitalisat]}}</ref><ref>Stefan Pätzold: ''Bochum. Kleine Stadtgeschichte''. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2017, S. 14.</ref> Es wird aber vermutet, dass [[Karl der Große]] bereits um 800 am Schnittpunkt zweier Handelsstraßen südlich der heutigen Propsteikirche einen Reichshof anlegen ließ.<ref>[[Westdeutsche Allgemeine Zeitung|WAZ]] [https://www.waz.de/staedte/bochum/vom-alten-bochum-ist-nichts-geblieben-aimp-id8056607.html Vom alten Bochum ist nichts geblieben]</ref> Im Jahre 1041 wurde der Ort in einem Dokument der [[Erzbistum Köln|Kölner]] Erzbischöfe unter dem Namen „Cofbuokheim“ urkundlich erwähnt.<ref>[[Walter Vollmer]]: ''Westfälische Städtebilder. Berichte und Betrachtungen''. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 1963, S. 70.</ref> 1321 bestätigte Graf [[Engelbert II. von der Mark]] Bochum in einer Urkunde bestehende Befugnisse des [[Schultheiß]]en.<ref>Bochumer Straßennamen, Deutung und Herkunft, S. 205, gemäß Auskunft Stadtarchiv Bochum</ref> Dies wird häufig als die Verleihung von [[Stadtrecht]]en erwähnt.<ref name="books-NdkcAAAAMAAJ-243">Heinrich Gottfried Gengler: ''Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter'', Erlangen 1863, S. 243. ({{Google Buch |BuchID=NdkcAAAAMAAJ |Seite=243}})</ref> Die ab 1400 in mehreren Linien bis heute bestehende Familie von [[Berswordt]] ist mit der Zweiglinie ''von Berswordt-Wallrabe'' in Weitmar ansässig. |

|||

Am [[9. November]] [[1938]] fand in Bochum die [[Reichskristallnacht]] statt. Die ersten jüdischen Bürger wurden in die [[Konzentrationslager]] verschleppt und zahlreiche jüdischen Einrichtungen und Wohnungen zerstört. Etwa 500 jüdische Bürger sind namentlich bekannt, die in den folgenden Jahren bei der [[Shoa]] umkamen, darunter 19, die jünger als 16 Jahre alt waren. Im Dezember 1938 begann die jüdische Volksschullehrerin [[Else Hirsch]] mit der Organisation von insgesamt zehn Kindertransporten in die [[Niederlande]] und nach [[Vereinigtes Königreich|Großbritannien]], um jüdische Kinder und Jugendliche zu retten. |

|||

Schon im 13. Jahrhundert wurde nachweislich im Ruhrtal [[Ruhrbergbau|Steinkohlenbergbau]] betrieben,<ref>{{Literatur |Autor=[[Joachim Huske]] |Titel=Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005, 3., überarb. und erw. Aufl. |Verlag=Selbstverlag Deutsches Bergbau-Museum |Ort=Bochum |Datum=2006 |ISBN=3-937203-24-9 |Seiten=12}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Frank Jochims, Christoph Oboth |Titel=Kleine Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet |Verlag=DGEG Medigen GmbH |Ort=Hövelhof |Datum=2016 |ISBN=978-3-937189-93-2 |Seiten=7}}</ref> so kann man dies auch für das Gebiet Bochums annehmen. Urkundlich taucht die Steinkohle im Bochumer Bereich erst 1537 in kirchlichen Rechnungsbüchern auf.<ref>Franz Peine: ''So war Bochum, Eine Stadt im Wandel'', Kamp Verlag Bochum, 14. Auflage, 1981</ref><ref>{{Literatur |Autor=[[Franz Darpe]] |Titel=Geschichte der Stadt Bochum nebst Urkundenbuch, 6 Bände, 1888-1894 |Verlag=Wilhelm Stumpf |Ort=Bochum |Datum=1894 |Seiten=143 |Online=[https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/770318 Digitalisat]}}</ref> Der Bergbau wurde auch später nur im kleinen Umfang betrieben, Bochum bleibt bis ins 19. Jahrhundert hinein nur eine [[Ackerbürgerstadt]] mit einigen überörtlichen Behörden, zu denen 1738 für einige Jahre ein [[Bergamt]] kam. Zudem war Bochum eine innerländische [[Hansestadt]]. |

|||

Während des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] wurde die Stadt durch Bombenangriffe zu 38 Prozent zerstört. Nach dem Krieg entwickelte sich Bochum zu einem Kulturzentrum des [[Ruhrgebiet]]es. [[1962]] eröffnete auf dem ehemaligen Zechengelände die [[Adam Opel AG]], eine Tochter von [[General Motors]], in den Stadtteilen Laer und [[Langendreer]] die drei Opelwerke, die zum [[Symbol]] für den [[Strukturwandel]] im Ruhrgebiet wurden. |

|||

''Siehe auch:'' [[Liste von Bergwerken in Bochum]] |

|||

[[1964]] wurde im [[Stadtteil]] Harpen der [[Ruhr-Park]] fertiggestellt, das erste Kaufhaus „auf der [[grüne Wiese|grünen Wiese]]“ in der Bundesrepublik und [[1973]] schloss die letzte Bochumer [[Bergwerk|Zeche]] ([[Zeche Hannover]]). Neben ausgedehnten industriellen Zonen entstanden große durchgrünte, zum Teil fast ländlich wirkende Zonen, die unter anderem bis zur Ruhr und zum Kemnader Stausee (Freigabe [[1980]]) reichen. [[1979]] fand die Eröffnung der ersten [[Stadtbahn]]-Strecke und des [[Ruhrstadion]]s statt. |

|||

Bis 1806 gehörte die Stadt zur preußischen [[Grafschaft Mark]], dann bis 1813 zum [[Ruhrdepartement]] des [[Großherzogtum Berg|Großherzogtums Berg]], anschließend vorübergehend zum preußischen [[Zivilgouvernement zwischen Weser und Rhein]]. 1815 kam die Stadt zu [[Preußen]] und wurde der [[Provinz Westfalen]] zugeordnet. 1817 wurde die Stadt Bochum Sitz des [[Kreis Bochum|Kreises Bochum]], aus dem sie jedoch 1876 ausschied, um [[kreisfreie Stadt]] zu werden. Der Kreis Bochum bestand noch bis 1929 und wurde dann aufgelöst. |

|||

Seit [[1919]] ist Bochum Theater-, seit [[1965]] Universitätsstadt ([[Ruhr-Universität Bochum|Ruhr-Universität]] mit rund 33.000 Studenten), seit [[1988]] Musical-Stadt. Am 12. Juni 1988 eröffnete die deutschsprachige Musicalproduktion "[[Starlight Express]]" von [[Andrew Lloyd Webber]] am Stadionring in Bochum. Die in Bochum produzierte Version hält drei Rekorde im "[[Guinness-Buch der Rekorde]]": 1.) für das erste Gebäude, das eigens für eine Musicalproduktion erbaut wurde, 2.) dafür, das dieser Bau in einer Rekordzeit von nur knapp einem Jahr errichtet wurde und schließlich 3.) für die über zehn Millionen Besucher, die diese Produktion am Standort Bochum bis jetzt erlebten. |

|||

=== Industrialisierung === |

|||

[[1989]] nahm die Stadtbahnlinie U 35 von Bochum Hauptbahnhof nach Herne [[Schloss Strünkede]] den Betrieb auf. [[1993]] schlossen sich die Städte Bochum, [[Hattingen]], [[Herne]] und [[Witten]] zur [[Region Mittleres Ruhrgebiet]] zusammen. Im Jahre [[2003]] wurde das Veranstaltungszentrum [[RuhrCongress]] eingeweiht. [[2004]] kam es bei den Werken der [[Adam Opel AG]] zu [[Streik|Arbeitsniederlegungen]]. Im Jahre [[2005]] erfolgte die [[Grundstein]]legung für die neue Synagoge der jüdischen Gemeinde Bochum - Herne - Hattingen. |

|||

Der Aufstieg Bochums zur Zechenstadt begann 1844, als hinter der Stadtgrenze des noch selbständigen [[Hamme (Bochum)|Hamme]] der erste Schacht der [[Zeche Präsident]] die regelmäßige Förderung aufnahm.<ref>{{Literatur |Autor=[[Joachim Huske]] |Titel=Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005, 3., überarb. und erw. Aufl. |Verlag=Selbstverlag Deutsches Bergbau-Museum |Ort=Bochum |Datum=2006 |ISBN=3-937203-24-9 |Seiten=784}}</ref> Dies war die erste [[Tiefbauzeche]] des westfälischen Teils des [[Ruhrgebiet]]es, wobei die [[Mergel]]decke durchstoßen wurde. In den 1850er und 1860er Jahren folgte die Gründung von Tiefbauzechen, die zum Ende des 19. Jahrhunderts die Wirtschaftsstruktur neben der [[Stahlindustrie]] prägten. Technische Schwierigkeiten beim Aufbau der Zechen und damit bedingte finanzielle Engpässe führten dazu, dass sich die Zechen erst langsam entwickelten. Weiterhin bedingte die Konjunkturkrise nach der Reichsgründung, dass die Absatzmärkte für Kohle zeitweise einbrachen. Der entscheidende Aufstieg und weitere Ausbau der Zechen folgte in den 1880er Jahren. Alle Zechen verfügten mittlerweile über einen Bahnanschluss. Die als [[Koks]] veredelte Kohle wurde für die Stahlerzeugung benötigt; dies führte zu der Errichtung von [[Kokerei]]en auf den Zechengeländen. |

|||

[[Jacob Mayer (Fabrikant)|Jacob Mayer]] erwarb 1843 ein Gelände an der Essener Chaussee, auf dem eine Fabrik zur Erzeugung von [[Gussstahl]] errichtet wurde. 1854, nach finanzieller Beteiligung Kölner Kaufleute, wurde der Betrieb in ''Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation'' umbenannt. Unter dem technischen Direktor [[Louis Baare]] entwickelte sich der Bochumer Verein zu einem der führenden Unternehmen des [[Ruhrgebiet]]es. |

|||

=== Religionen === |

|||

1843 wurde [[Max Greve]] zum Bürgermeister gewählt, der wesentlich den Aufbau Bochums zur Industriestadt unterstützte. Während seiner Amtszeit erfolgte die Gründung der [[Gasanstalt]] (1855), des [[Wasserwerk]]es (1871) und die Gründung der [[Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet|Handelskammer]] (1856). Der ökonomische Aufstieg der Zechen und der Stahlindustrie führten zu einem hohen Arbeitskräftebedarf, der durch die damalige Bevölkerung nicht zu decken war. Die Bevölkerung Bochums wuchs von 1843 bis 1873 von 4282 auf 25174 Einwohner. Um Arbeitskräfte anzuwerben wurden Wohnungen in Werksnähe geschaffen, die abseits der traditionellen Wohnbereiche lagen. Im Griesenbruch lagen die [[Werkswohnung]]en des Bochumer Vereins, durch die Gussstahlbahn vom Bochumer Stadtgebiet abgetrennt. |

|||

Bochum gehörte seit der Gründung zum [[Erzbistum Köln]] und war dem [[Archidiakonat]] des Kölner Dompropstes unterstellt. Um [[1570]] fasste die [[Reformation]] Fuß. Doch dauerte es noch bis [[1613]], als sich die [[Lutheraner|lutherische]] Gemeinde von der katholischen Gemeinde trennte. Ab [[1634]] entstand auch eine [[Reformierte Kirche|reformierte]] Gemeinde. Die Stadt war danach überwiegend protestantisch, doch gab es stets auch Katholiken, die weiterhin zum Erzbistum Köln gehörten. [[1821]] wurde sie dem Bistum beziehungsweise [[Erzbistum Paderborn]] zugeordnet. Bochum wurde Sitz eines Dekanats, das später in die Dekanate Bochum-Mitte, Bochum-Süd und Bochum-Ost unterteilt wurde. [[1958]] wurde Bochum dem neu gegründeten [[Bistum Essen]] angegliedert. Die Pfarrgemeinden Bochums gehören heute zum Stadtdekanat Bochum. |

|||

1860 erhielt Bochum Anschluss an die [[Bahnstrecke Witten/Dortmund–Oberhausen/Duisburg]] der [[Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft|Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft]], 1874 folgte die [[Bahnstrecke Osterath–Dortmund Süd]] der [[Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft|Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft]], beide wurden ab 1880 verstaatlicht. |

|||

Die protestantischen Gemeinden Bochums kamen mit dem Übergang der Stadt an [[Preußen]] zur Evangelischen Kirche in Preußen beziehungsweise dessen westfälischer Provinzialkirche. Bochum wurde Sitz einer Superintendentur, aus welcher der heutige Kirchenkreis Bochum innerhalb der [[Evangelische Kirche von Westfalen|Evangelischen Kirche von Westfalen]] hervorging. Dieser umfasst insgesamt 22 evangelische Kirchengemeinden innerhalb der Stadt Bochum. |

|||

Das Wachstum Bochums im auslaufenden 19. Jahrhunderts erfolgte ohne übergeordnete Planung, und so konnte sich vorerst keine geordnete [[Infrastruktur]] entwickeln. An den Zechenstandorten entstanden Industrieansiedlungen und Werkswohnungen, während die eingesessenen landwirtschaftlichen Betriebe um die Industriestandorte weiterhin Ackerbau betrieben. Den stärksten Bevölkerungszuwachs hatten die nördlichen und östlichen Vororte ([[Langendreer]], [[Werne (Bochum)|Werne]], [[Riemke (Bochum)|Riemke]], [[Hofstede (Bochum)|Hofstede]]). |

|||

Neben den evangelischen und katholischen Gemeinden in Bochum gibt es auch noch verschiedene [[Freikirche]]n, darunter Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden ([[Baptisten]]), [[Freie Evangelische Gemeinde]]n, die [[Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche]] (SELK) und die [[Gemeinde Gottes]]. Auch die [[Neuapostolische Kirche]] und die [[Christengemeinschaft]] ist in Bochum vertreten. Die [[Zisterzienser]] errichteten das [[Kloster Stiepel]]. |

|||

Die erste Straßenbahnlinie wurde 1894 in Betrieb gestellt, sie verband Bochum und [[Herne]]. Seit 1896 wird die Strecke von der [[Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG]] (BoGeStra) betrieben. |

|||

Am [[14. November]] [[2005]] wurde im Beisein des Vorsitzenden des [[Zentralrat]]s der Juden in Deutschland, Dr. [[Paul Spiegel]], der Grundstein für die neue [[Synagoge]] der Jüdischen Gemeinde Bochum - Herne - Hattingen an der Castroper Straße gelegt. In den offiziellen Grundstein legte Oberbürgermeisterin Dr. [[Ottilie Scholz]] neben einer aktuellen Tageszeitung einen silbernen Stadtbarren als Erinnerung an den Tag. |

|||

Zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Bebauung angrenzender Vororte bis an das Bochumer Stadtgebiet ausgedehnt, und es entwickelten sich Abhängigkeiten bei der [[Infrastruktur]] wie der Gas- und Wasserversorgung. Dies führte zur ersten Eingemeindungswelle, bei der [[Hamme (Bochum)|Hamme]], [[Hofstede (Bochum)|Hofstede]], [[Grumme (Bochum)|Grumme]] und [[Wiemelhausen]] der Stadt Bochum zugeschlagen wurden. 1905 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000 – Bochum war Großstadt. Die Bochumer Innenstadt hatte eine sehr heterogene Struktur, die noch stark von der Zeit als Kleinstadt geprägt war. Eine einheitliche Gestaltung der Innenstadt und ein planmäßiger Ausbau des Stadtteils Ehrenfeld erfolgten bis zum Ausbruch des [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieges]]. |

|||

Die Folgen des Krieges – Arbeitslosigkeit, Streiks, die [[Ruhrbesetzung|französische Besetzung]], die [[Deutsche Inflation 1914 bis 1923|Geldentwertung]] – unterbrachen das weitere Wachstum. Ein wirtschaftlicher Aufschwung folgte in den Jahren 1925 bis 1929. In dieser Zeit wurden weitere Vororte dem Bochumer Stadtgebiet zugeschlagen (u. a. [[Riemke (Bochum)|Riemke]], [[Langendreer]], [[Stiepel (Bochum)|Stiepel]], [[Querenburg]]). Das Stadtgebiet reichte nunmehr bis zum nördlichen Ruhrtal. Allerdings wurde dem Bochumer Begehren, einen Zugang zum wirtschaftlich wichtigen [[Rhein-Herne-Kanal]] auf dem Stadtgebiet herzustellen, nicht entsprochen. |

|||

=== Zweiter Weltkrieg === |

|||

Am 9. November 1938, in den [[Novemberpogrome 1938|Novemberpogromen]], kam es auch in Bochum zu Ausschreitungen gegen die Juden; die [[Alte Synagoge Bochum|Synagoge]] wurde in Brand gesteckt. Erstmals wurden Juden in [[Konzentrationslager]] verschleppt und zahlreiche jüdische Einrichtungen und Wohnungen zerstört. Etwa 500 jüdische Bürger sind namentlich bekannt, die in den folgenden Jahren im [[Holocaust]] umkamen, darunter 19, die jünger als 16 Jahre alt waren. Im Dezember 1938 begann die jüdische Volksschullehrerin [[Else Hirsch]] mit der Organisation von insgesamt zehn [[Kindertransport]]en in die [[Niederlande]] und nach [[Vereinigtes Königreich|Großbritannien]], um jüdische Kinder und Jugendliche zu retten. Auch viele Bochumer Kinder anderer verfolgter Gruppen wurden von niederländischen Familien aufgenommen und so vor Verschleppung und Ermordung bewahrt. |

|||

Im Rahmen der [[NS-Zwangsarbeit]] wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als 30.000 Menschen als [[Zwangsarbeit in Bochum und Wattenscheid|Zwangsarbeiter in Bochum und Wattenscheid]] eingesetzt. |

|||

Während des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] wurde die Stadt durch [[Luftangriffe auf das Ruhrgebiet|Bombenangriffe]] schwer getroffen. Vom Mai 1940 bis März 1945 sind bei 12 Großangriffen und über 135 mittelschweren Bombardierungen, hauptsächlich durch die [[Royal Air Force]], insgesamt über 500.000 Bomben abgeworfen worden. Große Teile der Gebäude waren beschädigt und über 20 % vollständig zerstört, in der Innenstadt sogar über 60 % der Häuser.<ref>{{Literatur |Autor=Monika Wiborni |Hrsg=Jürgen Mittag, Ingrid Wölk |Titel=Bomben und Trümmer: Die Zerstörung Bochums im Zweiten Weltkrieg |Sammelwerk=Bochum und das Ruhrgebiet - Großstadtbildung im 20. Jahrhundert |Verlag=Klartext |Ort=Essen |Datum=2005 |ISBN=3-89861-459-X |Seiten=46}}</ref> Ein wichtiges Ziel unter anderem war der Bochumer Verein als drittgrößter Betrieb der [[Vereinigte Stahlwerke|Vereinigten Stahlwerke AG]].<ref>[[Strategic Bombing Survey|USSBS]]-Report E76 (Plant Report No 9 „Bochumer Verein für Gusstahlfabrikation AG“), 2nd Edition Januar 1947, S. 2f</ref> Bis heute werden [[Fliegerbombe]]n als [[Blindgänger|Bombenblindgänger]] gefunden und müssen durch den [[Kampfmittelräumdienst]] entschärft werden. Aufgrund des Krieges flohen auch viele Bochumer aus der Stadt, und viele der Schulkinder wurden per [[Kinderlandverschickung]] meistens nach Pommern evakuiert.<ref>{{Literatur |Autor=Georg Braumann |Titel=„Wer nur immer in der Lage ist, Bochum zu verlassen, sollte das tun“ – Einiges über Bochum im Zweiten Weltkrieg 1939–1945 |TitelErg=Zeitungsausschnitte aus Bochumer Tageszeitungen |Ort=Bochum |Datum=2007}}</ref> |

|||

Am 10. April 1945 besetzte schließlich die US-Armee Bochum. Andernorts in Deutschland wurde der Krieg noch bis Anfang Mai fortgesetzt. Der Zweite Weltkrieg endete letztlich am 8. Mai mit der [[Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht|Bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht]].<ref>[https://www1.wdr.de/nachrichten/kriegsende-im-westen-102.html Kriegsende 1945. Hart erkämpfter Frieden im Westen], vom: 5. Mai 2015, abgerufen am: 19. Mai 2018.</ref> Über 4.000 Bochumer starben bei den Bombardierungen, über 7.000 tote Soldaten aus Bochum waren zu beklagen und 1948 waren noch über 8.000 Bochumer vermisst oder in Gefangenschaft.<ref>Verwaltungsbericht der Stadt Bochum, 1938–1948, S. 3</ref> |

|||

=== Nachkriegsgeschichte === |

|||

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte Bochum zur [[Britische Besatzungszone|Britischen Besatzungszone]]. Von der britischen Militärverwaltung wurden in Bochum zwei [[DP-Lager]] eingerichtet zur Unterbringung so genannter [[Displaced Person]]s. Die Mehrzahl von ihnen waren ehemalige Zwangsarbeiter aus [[Polen]]. |

|||

In der Nachkriegszeit entwickelte sich Bochum zu einem Kulturzentrum des [[Ruhrgebiet]]es. 1962 eröffnete, unter anderem auf dem ehemaligen Zechengelände der [[Zeche Dannenbaum]], die [[Adam Opel AG]], eine Tochter von [[General Motors]], in den Stadtteilen Laer und [[Langendreer]] die drei Opelwerke ([[Adam Opel GmbH Werk Bochum I|Werk I]], [[Adam Opel GmbH Werke Bochum II/III|Werke II/III]]), die zum Symbol für den [[Regionaler Strukturwandel|Strukturwandel]] im Ruhrgebiet wurden. |

|||

1964 wurde im Stadtteil Harpen mit dem [[Ruhr-Park]] das zweite [[Einkaufszentrum]] „auf der [[Grüne Wiese (Stadtplanung)|grünen Wiese]]“ in der Bundesrepublik fertiggestellt, heute das größte seiner Art in Deutschland. 1973 schloss die letzte Bochumer [[Bergwerk|Zeche]] ([[Zeche Hannover]]). Neben ausgedehnten industriellen Zonen entstanden große durchgrünte, zum Teil fast ländlich wirkende Bereiche, die unter anderem bis zur Ruhr und zum Kemnader Stausee (Freigabe 1980) reichen. 1979 wurden die erste [[Stadtbahn]]-Strecke und das [[Ruhrstadion]] eröffnet. |

|||

Seit 1965 ist Bochum Universitätsstadt ([[Ruhr-Universität Bochum|Ruhr-Universität]] mit über 40.000 Studierenden). |

|||

1989 nahm die Stadtbahnlinie U 35 von Bochum Hauptbahnhof nach Herne-[[Schloss Strünkede]] den Betrieb auf. 1993 schlossen sich die Städte Bochum, [[Hattingen]], [[Herne]] und [[Witten]] zur [[Region Mittleres Ruhrgebiet]] zusammen. 2003 wurde das Veranstaltungszentrum [[RuhrCongress]] eingeweiht. Im Jahr 2005 erfolgte die [[Grundstein]]legung für die neue Synagoge der jüdischen Gemeinde Bochum–Herne–Hattingen. |

|||

Im Jahr 2000 war der [[Tagesbruch]] des [[Höntroper Loch]]s wochenlang das bestimmende Thema der nationalen Medien, durch den mehrere Wohnhäuser über Nacht buchstäblich am Abgrund standen.<!-- keine rhetorische Übertreibung, das ist wörtlich zu nehmen. --> |

|||

Der Standort Bochum hatte seit der Finanzkrise 2008 mit der Schließung des Nokia-Werks und der sich bereits anbahnenden Schließung der Opel-Fahrzeugproduktion, die schließlich Ende 2014 vollzogen wurde, zu kämpfen. Allein der Wegfall der Fahrzeugproduktion kostete rund 3000 Beschäftigten den Arbeitsplatz.<ref>{{Literatur |Titel=Werksschließung: Opel beendet Autoproduktion in Bochum |Sammelwerk=Spiegel Online |Datum=2014-12-05 |Online=https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/werksschliessung-opel-beendet-autoproduktion-in-bochum-a-1006727.html |Abruf=2018-03-10}}</ref> |

|||

=== Eingemeindungen === |

=== Eingemeindungen === |

||

[[Datei:Bochum - Eingemeindung.svg|mini|Die Phasen der Eingemeindungen in das Bochumer Stadtgebiet]] |

|||

* |

* Am 1. April 1904 erfolgten die ersten Eingemeindungen: [[Grumme (Bochum)|Grumme]], [[Hamme (Bochum)|Hamme]], [[Hofstede (Bochum)|Hofstede]] und [[Wiemelhausen]].<ref name="Reekers">{{BibISBN|3-402-05875-8|Seite=217}}</ref> |

||

* |

* Am 1. April 1926 gab es eine zweite Eingemeindungswelle: [[Altenbochum]], [[Bergen (Bochum)|Bergen]], [[Hordel]], [[Riemke (Bochum)|Riemke]], [[Weitmar]] sowie Teile von [[Eppendorf (Bochum)|Eppendorf]], [[Höntrop]] und [[Westenfeld (Bochum)|Westenfeld]] wurden eingegliedert.<ref name="Reekers" /> In die benachbarte Stadt [[Wattenscheid]] wurden die Gemeinden [[Munscheid (Bochum)|Munscheid]], [[Eppendorf (Bochum)|Eppendorf]], [[Günnigfeld]], Höntrop, Westfälisch [[Leithe (Bochum)|Leithe]], [[Sevinghausen]] und Westenfeld sowie ein kleiner Teil von [[Königssteele]] eingegliedert.<ref>{{BibISBN|3-402-05875-8|Seite=291}}</ref> |

||

* |

* Am 1. August 1929 fand die dritte große Eingemeindung statt mit [[Gerthe (Bochum)|Gerthe]], [[Harpen (Bochum)|Harpen]], [[Hiltrop]], [[Laer (Bochum)|Laer]], [[Langendreer]], [[Linden-Dahlhausen]], [[Querenburg]], [[Stiepel (Bochum)|Stiepel]] und [[Werne (Bochum)|Werne]].<ref name="Reekers" /> |

||

* |

* Am 1. Januar 1975 folgte noch die Vereinigung mit der seit April 1926 kreisfreien Stadt [[Wattenscheid]] zur neuen ''Stadt Bochum'' mit der bis heute gültigen Ausdehnung.<ref>{{BibISBN|3-17-003263-1|Seite=329}}</ref> |

||

=== Einwohnerentwicklung === |

=== Einwohnerentwicklung === |

||

{{Hauptartikel|Einwohnerentwicklung von Bochum}} |

|||

[[Bild:Bochum_Bevoelkerungsentwicklung_01_KMJ.png|thumb|300px|Bevölkerungsentwicklung]] |

|||

[[Datei:Einwohnerentwicklung von Bochum - ab 1871.svg|mini|Einwohnerentwicklung Bochums von 1871 bis 2017]] |

|||

1904 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Bochum die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Bis 1926 verdoppelte sich diese Zahl auf 200.000. Am 1. Januar 1975 erreichte die Bevölkerungszahl durch Eingemeindung der Stadt Wattenscheid (81.469 Einwohner, 1974) mit 417.336 ihren historischen Höchststand.<ref>Sabine Mecking: ''Bürgerwille und Gebietsreform. Demokratieentwicklung und Neuordnung von Staat und Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen 1965–2000'' (= Studien zur Zeitgeschichte Bd. 85), Oldenbourg: München 2012, ISBN 978-3-486-70314-6.</ref> Am 31. Dezember 2020 betrug die „[[Einwohnerzahl|Amtliche Einwohnerzahl]]“ für Bochum nach Fortschreibung des [[Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen|Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen]] in der Landesdatenbank NRW 364.454. |

|||

Die Arbeitslosenquote in Bochum lag zum 31. Dezember 2021 bei 8,7 Prozent<ref>{{Internetquelle |url=https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-arbeitslosenquote-steigt-leicht-auf-8-6-prozent-id234458439.html |titel=Bochum: Arbeitslosenquote steigt leicht auf 8,6 Prozent - waz.de |datum=2022-02-01 |sprache=de-DE |abruf=2022-05-29}}</ref> und damit über dem landesweiten Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen (7,3 Prozent im März 2022)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/arbeitslosenquote-prozent-2050 |titel=Arbeitslosenquote in Prozent |sprache=de |abruf=2022-05-29}}</ref>. |

|||

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem ''jeweiligen'' Gebietsstand. Bis 1833 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um [[Volkszählung]]sergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise der Stadtverwaltung selbst. |

|||

Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die "Ortsanwesende Bevölkerung", ab 1925 auf die [[Wohnbevölkerung]] und seit 1987 auf die "Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung". Vor 1843 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. |

|||

== Religionen == |

|||

{| |

|||

Die langfristige Entwicklung zeigt, dass sich seit 1990 der Anteil der Bochumer Bevölkerung mit katholischer und evangelischer Religionszugehörigkeit immer weiter angeglichen hat, jedoch für beide Religionsgemeinschaften mit sinkenden Anteilen. Dagegen steigt in den letzten Jahren der Anteil der Menschen, die einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören oder keine Zugehörigkeit haben, kontinuierlich an. Von den 40 deutschen Großstädte (über 200.000 Einwohner) hatten Ende 2023 noch vier eine (teilweise sehr knappe) Mehrheit an evangelische und katholische Kirchenmitgliedern (Münster, Mönchengladbach, Oberhausen und Bochum). Alle vier haben eine Gemeinsamkeit: sie sind traditionell mehrheitlich katholisch. Bochum, Mönchengladbach und Oberhausen werden voraussichtlich Ende 2024 ebenfalls weniger als die Hälfte der Einwohner als Kirchenmitglieder zählen.<ref>[https://fowid.de/meldung/kirchenmitglieder-grossstaedte-auswertungen Kirchenmitglieder in Großstädten, Auswertungen von Carsten Frerk und Eberhard Funk FOWID], abgerufen am 21. Oktober 2023. Stand aktualisiert Essen hat keine Mehrheit an Kirchenmitgliedern mehr</ref> |

|||

| valign="top" | |

|||

{| {{prettytable}} |

|||

=== Konfessionsstatistik === |

|||

! style="background:#efefef;" | Jahr |

|||

Im Jahr 1990 waren 42,1 % der Einwohner [[evangelisch]] und 39,4 % [[römisch-katholisch]]. Seitdem sank der Anteil der beiden großen christlichen Konfessionen an der Bevölkerung kontinuierlich. Am Stichtag 31. Dezember 2022 waren von den 372.854 Einwohnern 26,0 % römisch-katholisch, 24,9 % evangelisch und 49,1 % gehörten einer anderen oder keiner Glaubensgemeinschaft an.<ref>[https://fowid.de/meldung/kirchenmitglieder-grossstaedten-daten Kirchenmitglieder in Großstädten, die Daten 1880–2022], abgerufen am 14. August 2023</ref><ref>[https://duvatools.bochum.de/bostatisPdf/Jahrbuecher/Jahresbericht_Bevoelkerung_2022.pdf Stadt Bochum Jahresbericht Bevölkerung 2023 Seite 66], abgerufen am 24. Januar 2024</ref> |

|||

! style="background:#efefef;" | Einwohner |

|||

|----- |

|||

Nach einer Schätzung aus den Zensuszahlen für die Personen mit Migrationshintergrund lag der Bevölkerungsanteil der Muslime in Bochum 2011 bei 7,4 % (rund 26.700 Personen).<ref>{{Internetquelle |url=https://kartenseite.files.wordpress.com/2017/04/brd_muslime_in_den_grossstaedten_beim_zensus2011_sortiert_nach_regionalschluessel-1.pdf |titel=Kartenseite: Muslime in den Grossstaedten beim Zensus 2011 |datum=2020-04 |format=PDF |abruf=2022-03-30}}</ref> |

|||

| [[1500]] || align="right" | 1.000 |

|||

|----- |

|||

=== Christentum === |

|||

| [[1650]] || align="right" | 1.400 |

|||

Bochum gehörte seit der Gründung zum [[Erzbistum Köln]] und war dem [[Archidiakonat]] des Kölner Dompropstes unterstellt. Um 1570 fasste die [[Reformation]] Fuß. Doch dauerte es noch bis 1613, als sich die [[Lutheraner|lutherische]] Gemeinde von der katholischen Gemeinde trennte. Ab 1634 entstand auch eine [[Reformierte Kirche|reformierte]] Gemeinde. Die Gemeinden um Bochum herum, die heute auch zu der Stadt Bochum gehören, waren danach überwiegend protestantisch. |

|||

|----- |

|||

| [[1750]] || align="right" | 1.449 |

|||

==== Römisch-katholische Kirche ==== |

|||

|----- |

|||

[[Datei:Bochum Kloster 080203 010 00.jpg|mini|[[Kloster Stiepel|Zisterzienserkloster<br /> Bochum-Stiepel]]]] |

|||

| [[1800]] || align="right" | 1.636 |

|||

[[Datei:Probsteikirche Bochum.jpg|mini|hochkant|[[Propsteikirche St. Peter und Paul (Bochum)|Propsteikirche St. Peter und Paul]]|links]] |

|||

|----- |

|||

Die katholische Kirchengemeinde wurde 1821 dem Bistum beziehungsweise [[Erzbistum Paderborn]] zugeordnet. Bochum wurde Sitz eines Dekanats, das später in die Dekanate Bochum-Mitte, Bochum-Süd und Bochum-Ost unterteilt wurde. Vom 31. August bis zum 4. September 1949 fand in Bochum der 73. Deutsche [[Katholikentag]] unter dem Motto „Gerechtigkeit schafft Frieden“ statt. 1958 wurde Bochum dem neu gegründeten [[Bistum Essen]] angegliedert. Zu den ältesten Gründungen des Ruhrgebietes gehört die Kirchengemeinde im Stadtteil Stiepel (885 n. Chr. erstmals urkundlich erwähnt) mit ihrem weithin bekannten und einzigen Marien-Wallfahrtsort des Bistums Essen. Stiepel entwickelte sich zu einem vielbesuchten Wallfahrtsort, der 1294 durch ein Dekret des Papstes [[Bonifaz VIII.]] bestätigt wurde. Jährlich besuchen etwa 70.000 Pilger die Stiepeler Wallfahrtskirche [[St. Marien (Stiepel)|St. Marien]] mit dem Gnadenbild der „Schmerzhaften Mutter“, die zum Areal des von den [[Zisterzienser]]n errichteten „[[Kloster Stiepel]]“ gehört. Die Pfarrgemeinden Bochums gehören heute zum Stadtdekanat Bochum bzw. Wattenscheid. |

|||

| [[1818]] || align="right" | 3.000 |

|||

|----- |

|||

; Umstrukturierung des Bistums Essen |

|||

| 3. Dezember [[1843]] ¹ || align="right" | 4.282 |

|||

Am 1. September 2008 wurden nach den Plänen des Bischofs von Essen alle Bochumer Pfarrgemeinden einschließlich der [[Urpfarrei]] St. Peter und Paul aufgelöst. Im Stadtgebiet gibt es jetzt vier Großpfarreien und eine Klosterpfarrei: |

|||

|----- |

|||

* ''[[Propsteikirche St. Peter und Paul (Bochum)|St. Peter und Paul]]'' (für die Stadtteile Innenstadt, Ehrenfeld, Hamme, Hordel, Hofstede, Riemke und Grumme) |

|||

| 3. Dezember [[1858]] ¹ || align="right" | 8.797 |

|||

* ''Liebfrauen, Bochum'' (für die Stadtteile Altenbochum, Langendreer, Laer, Werne, Gerthe, Harpen und Hiltrop) |

|||

|----- |

|||

* ''St. Franziskus, Weitmar'' (für die Stadtteile Weitmar, Linden, Dahlhausen, Wiemelhausen, Querenburg, Hustadt und Steinkuhl) |

|||

| 3. Dezember [[1864]] ¹ || align="right" | 11.800 |

|||

* ''[[Propsteikirche St. Gertrud von Brabant|St. Gertrud]]'' (für ganz Wattenscheid) |

|||

|----- |

|||

Für die Gesamtübersicht der Gemeindekirchen, Filialkirchen und weiteren Kirchen:<br /> → siehe auch [[Bistum Essen]]. |

|||

| 3. Dezember [[1867]] ¹ || align="right" | 15.000 |

|||

|----- |

|||

Die Zisterzienser-Klosterpfarrei ''St. Marien'' in Stiepel bleibt als eigenständige Gemeinde bestehen und wird nicht in die neue Struktur des [[Bistum Essen|Bistums Essen]] eingegliedert. |

|||

| 1. Dezember [[1871]] ¹ || align="right" | 21.192 |

|||

|----- |

|||

Im Jahr 2015 waren 113.657 Bochumer als Katholiken gemeldet. Rund 9800 Katholiken (9 %) besuchten im Schnitt die Gottesdienste in einer der 41 katholischen Kirchen in Bochum.<ref name="kirchen">[https://www.waz.de/staedte/bochum/kirchen-geben-sich-trotz-sinkflug-der-mitgliederzahlen-gelassen-id12032351.html ''Kirchen geben sich trotz Sinkflug der Mitgliederzahlen gelassen''.] Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 23. Juli 2016.</ref> Im Jahr 2018 waren 108.184 Bochumer als Katholiken gemeldet. |

|||

| 1. Dezember [[1875]] ¹ || align="right" | 28.400 |

|||

|----- |

|||

==== Evangelische Kirche ==== |

|||

| 1. Dezember [[1880]] ¹ || align="right" | 33.440 |

|||

[[Datei:Christuskirche Bochum Turm.jpg|mini|hochkant|[[Christuskirche (Bochum)|Christuskirche]]]] |

|||

|----- |

|||

In der Stadt Bochum wurde 1659 die evangelische Kirche (heutige [[Evangelische Pauluskirche Bochum|Pauluskirche]]) und 1698 die reformierte Kirche (die im Krieg zerstörte [[Johanniskirche (Bochum)|Johanniskirche]]) eingeweiht. |

|||

| 1. Dezember [[1885]] ¹ || align="right" | 40.800 |

|||

Innerhalb der im frühen 19. Jahrhundert geschaffenen [[Evangelische Kirche der altpreußischen Union|Evangelischen Kirche in Preußen]] beziehungsweise deren westfälischer [[Kirchenprovinz (Altpreußische Union)|Provinzialkirche]] wurde Bochum der Sitz einer [[Superintendent]]ur, aus der der heutige [[Kirchenkreis Bochum]] in der [[Evangelische Kirche von Westfalen|Evangelischen Kirche von Westfalen]] hervorging. Dieser umfasst insgesamt 15 evangelische Kirchengemeinden innerhalb der Stadt Bochum. |

|||

|----- |

|||

Infolge der von König Friedrich-Wilhelm III. von Preußen verordneten [[Unionismus (Protestantismus)|Union zwischen lutherischer Kirche und reformierter Tradition]] zur [[Unierte Kirchen (evangelisch)|unierten]] Evangelischen Kirche in Preußen im Jahr 1817 entstand in Ablehnung dieser Union die [[Evangelisch-lutherische (altlutherische) Kirche]]. In Bochum finden sich bis heute zwei evangelisch-lutherische Kirchengemeinden, die Kreuzkirchengemeinde und die Epiphaniasgemeinde. Beide Kirchengemeinden gehörten zum [[Kirchenbezirk Westfalen]] der [[Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche|Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche]]. In Bochum und darüber hinaus ist die [[Epiphanias-Kirche (Bochum)|Epiphaniaskirche]] als Autobahnkirche Ruhr bekannt.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.autobahnkirche-ruhr.de/ |text=Internetauftritt Autobahnkirche Ruhr |wayback=20111229074845}}</ref> |

|||

Im Jahr 2015 gehörten 90.795 Bochumer der evangelischen Kirche an. Die Zahl hatte sich gegenüber 2014 um 1898 vermindert.<ref name="kirchen" /> |

|||

==== Freikirchen und andere christliche Gemeinden ==== |

|||

Neben den evangelischen und römisch-katholischen Gemeinden in Bochum gibt es auch noch verschiedene evangelische [[Freikirche]]n, darunter die Kirche im Pott, [[Gemeinde der Christen Ecclesia]], die [[Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden|Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden]] ([[Baptisten]]), [[Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland|Freie evangelische Gemeinden]], die [[Siebenten-Tags-Adventisten]], die [[Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes|Gemeinde Gottes]] und die [[Jesus Freaks]]. Auch die [[Neuapostolische Kirche]] und die [[Die Christengemeinschaft|Christengemeinschaft]] sowie die [[Zeugen Jehovas]] sind in Bochum vertreten. Mit der Kirche des Heiligen Georg,<ref name="rocor-Gemeinde">https://rocor.de/de/gemeinden.html {{Internetquelle |url=https://rocor.de/de/gemeinden.html |titel=Gemeindenadressen der deutschen Diözese der ROKA – Deutsche Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland |datum=2013-11-11 |abruf=2021-09-04}}</ref> einer aufgegebenen ehemaligen katholischen Kirche, gibt es auch eine russisch-orthodoxe Kirche in Bochum. |

|||

=== Judentum === |

|||

[[Datei:Bochumer Synagoge rp1010045 2.jpg|mini|links|Der Bau der Bochumer Synagoge und das Bochumer Planetarium]] |

|||

{{Siehe auch|Jüdisches Leben in Bochum}} |

|||

[[Datei:Neue SynagogeBochum .jpg|mini|[[Neue Synagoge Bochum]]]] |

|||

Die [[Alte Synagoge Bochum]] lag in der Nähe des heutigen Dr.-Ruer-Platz, bis sie bei den [[Novemberpogrome 1938|Novemberpogromen 1938]] zerstört wurde. Die Zahl jüdischer Bürger in Bochum sank von über 1352 Mitgliedern im Jahr 1932 durch die [[Zeit des Nationalsozialismus|Nazizeit]] auf 33 Menschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.<ref name="juedallgem">[https://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/30497 ''Geschenk zum Jubiläum''.] Jüdische Allgemeine, 4. Januar 2018.</ref> |

|||

Am 14. November 2005 wurde im Beisein des Vorsitzenden des [[Zentralrat der Juden in Deutschland|Zentralrats der Juden in Deutschland]], [[Paul Spiegel]], der Grundstein für die [[Neue Synagoge Bochum]] der [[Jüdische Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen|Jüdischen Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen]] an der Castroper Straße neben dem [[Planetarium Bochum]] gelegt. In den offiziellen Grundstein legte Oberbürgermeisterin [[Ottilie Scholz]] neben einer aktuellen Tageszeitung einen silbernen Stadtbarren als Erinnerung an den Tag. Die Einweihung der Synagoge erfolgte am 16. Dezember 2007. Im Jahr 2021 zählte die Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen 991 Mitglieder.<ref>{{Internetquelle |url=https://zwst.org/sites/default/files/2022-07/ZWST-Mitgliederstatistik-2021-Langversion-RZ-web.pdf#page=62 |titel=Mitgliederstatistik 2021 der jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland |hrsg=Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland |datum=2022-05 |format=PDF; 3,38 MB |abruf=2023-02-25}}</ref> Die meisten sind aus den [[Nachfolgestaaten der Sowjetunion]] zugewandert.<ref name="juedallgem" /> |

|||

=== Islam === |

|||

Durch die [[Arbeitsmigration]] in den 1960er Jahren ließen sich viele [[muslim]]ische Familien in Bochum nieder. Im Jahr 2012 lebten etwa 30.000 Muslime in Bochum.<ref>[https://www.waz.de/staedte/bochum/wir-lassen-uns-nicht-provozieren-id7108031.html WAZ Bochum vom 17. September 2012]</ref> |

|||

Im Jahr 2009 gründete sich die Arbeitsgemeinschaft Bochumer [[Moschee]]n. Dies ist ein Zusammenschluss aller Gemeinden in Bochum und verfolgt das Ziel, gemeinsame Projekte zu verwirklichen, um so eine Hilfe für die muslimischen Einwohner sowie auch ein besseres Sprachrohr in der Gesellschaft zu sein. In der Gemeinschaft sind zehn Bochumer Moscheen vertreten.<ref name="bochumer-AG_Bochu">{{Internetquelle |url=http://www.bochumer-moscheen.de/ |titel=AG Bochumer Moscheen – Arbeitsgemeinschaft Bochumer Moscheen |datum=2014-05-01 |abruf=2021-09-04}}</ref> Die [[Aleviten]] sind im Alevitischen Kulturverein organisiert. |

|||

=== Buddhismus === |

|||

Im Jahr 2013 hat die thailändische Gemeinde in Bochum den buddhistischen Tempel „Wat Buddhabharami“ auf der Hannoverstraße eingeweiht. |

|||

=== Jesidentum === |

|||

Im Jahr 2016 wurde eine Gemeinde für [[Jesiden]] namens „Gemeinde der Êzîdên“ gegründet; sie befindet sich in der Alten Wittener Straße 13. |

|||

== Politik == |

|||

[[Datei:Bochum - Willy-Brandt-Platz + Rathaus 03 ies.jpg|mini|[[Rathaus Bochum|Bochumer Rathaus]]]] |

|||

=== Geschichtliche Entwicklung === |

|||

An der Spitze der Stadt stand zunächst der gräfliche Stadtschultheiß der [[Grafschaft Mark]]. Doch ist bereits seit 1321 ein Rat nachweisbar, dem zwei Bürgermeister und sechs Ratsmänner („Ratsfreunde“) angehörten. Die Bürgermeister wurden bis 1744 jährlich gewählt. Ab 1731 gab es einen „worthaltenden Bürgermeister“, der die Gesamtleitung der Stadt hatte und einen 2. Bürgermeister, der für Polizeiangelegenheiten und das Marktwesen zuständig war. Daneben gab es drei Senatoren, für Bau- und Wohnungswesen, für Feuerwesen und für die Kämmerei. Zwischen 1714 und 1765 wurde der Rat von der preußischen Regierung ernannt. Danach wurde er wieder gewählt. In französischer Zeit stand ein ''Maire'', ab 1815 ein Bürgermeister an der Spitze der Stadt. 1843 wurde in der Stadt die Landbürgermeisterei abgetrennt und die revidierte [[Städteordnung]] eingeführt. |

|||

Während der Zeit der [[Nationalsozialismus|Nationalsozialisten]] wurde der [[Oberbürgermeister]] (OB) von der [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] eingesetzt. Bochum wurde Verwaltungssitz des [[Struktur der NSDAP#Die 43 Gaue (1941) inkl. Gauleiter|NS-Gaus]] Westfalen-Süd. Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] setzte die [[Militärregierung]] der [[Britische Besatzungszone|Britischen Besatzungszone]] einen neuen OB ein und 1946 führte sie die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild ein. Danach gab es einen vom Volk gewählten „Rat der Stadt“, dessen Mitglieder man als „Stadtverordnete“ bezeichnete. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den OB als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, der ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab 1946 ebenfalls einen hauptamtlichen [[Oberstadtdirektor]] als Leiter der Stadtverwaltung. 1994 wurde in der Stadtverwaltung die Doppelspitze aufgegeben. Seither gibt es nur noch den hauptamtlichen OB. Ernst-Otto Stüber war in Nordrhein-Westfalen der erste hauptamtliche Oberbürgermeister, alle anderen Kommunen wendeten das geänderte Landesgesetz von 1994 erst bei der Wahl 1999 an.<ref name="welt-115790">{{Internetquelle |url=https://www.welt.de/print-wams/article115790/Ende-einer-langen-Dienstzeit.html |titel=Ende einer langen Dienstzeit |werk=[[Die Welt#Online-Ausgabe|welt.de]] |datum=2004-09-18 |abruf=2021-09-04}}</ref> Dieser ist Vorsitzender des Rates, Leiter der Stadtverwaltung und Repräsentant der Stadt. Zusammen mit dem Stadtdirektor, dem Stadtkämmerer und vier weiteren Dezernenten bildet er den Verwaltungsvorstand der Stadt Bochum.<ref>[https://www.bochum.de/Referat-fuer-politische-Gremien-Buergerbeteiligung-und-Kommunikation/Oberbuergermeister-und-Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand], ''bochum.de'', abgerufen am 28. Februar 2020.</ref> Er wurde 1999 erstmals direkt vom Volk gewählt. |

|||

=== Stadtoberhäupter === |

|||

{{Siehe auch|Liste von Persönlichkeiten der Stadt Bochum}} |

|||

'''Bürgermeister''' |

|||

* Hauptamtliche Bürgermeister<ref>{{Literatur |Autor=Franz Darpe |Titel=Geschichte der Stadt Bochum |Verlag=Wilhelm Stumpf |Ort=Bochum |Datum=1894 |Seiten=292, 402 f, 521, 577 |Online=http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/770318 |Abruf=2023-08-08}}</ref> |

|||

** 1714–1721: [[Johann Wilhelm Mallinckrodt]] |

|||

** 1723–1761: [[Johann Karl Bordelius]] |

|||

** 1762–1772: [[Gerhard Wilbrand Lennich]] |

|||

** 1772{{0|–0000}}: [[Johann Conrad Jacobi (Politiker)|Johann Conrad Jacobi]] |

|||

** 1773–1817: [[Georg Friedrich Jacobi]] |

|||

** 1817–1835: [[Caspar Heinrich Steelmann]] |

|||

** 1835–1842: [[Heinrich von Lüdemann]] |

|||

** 1843–1873: [[Max Greve]] |

|||

** 1874–1876: [[Richard Prüfer|Richard Karl Adalbert Prüfer]] |

|||

'''Oberbürgermeister''' |

|||

* Hauptamtliche Oberbürgermeister |

|||

** 1877–1891: [[Carl Bollmann]] |

|||

** 1892–1899: [[Karl Hahn (Politiker, 1846)|Karl Hahn]], [[Nationalliberale Partei]] |

|||

** 1900–1925: [[Fritz Wilhelm Georg Graff]] |

|||

** 1925–1933: [[Otto Ruer]], parteilos |

|||

** 1933–1943: [[Otto Leopold Piclum]], [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] |

|||

** 1944–1945: [[Friedrich Hesseldieck]], NSDAP |

|||

** 1945{{0|–0000}}: [[Ferdinand Bahlmann]] ''(kommissarisch)'' |

|||

** 1945–1946: [[Franz Geyer (Politiker)|Franz Geyer]] |

|||

* Ehrenamtliche Oberbürgermeister |

|||

** 1946{{0|–0000}}: [[Tilmann Beckers]], [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] ''(von der britischen Militärregierung nicht anerkannt)'' |

|||

** 1946–1952: [[Willi Geldmacher]], [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] |

|||

** 1952–1969: [[Fritz Heinemann (Politiker)|Fritz Heinemann]], SPD |

|||

** 1969–1975: [[Fritz Claus (Politiker)|Fritz Claus]], SPD |

|||

** 1975–1994: [[Heinz Eikelbeck]], SPD |

|||

* Hauptamtliche Oberbürgermeister |

|||

** 1994–2004: [[Ernst-Otto Stüber]], SPD |

|||

** 2004–2015: [[Ottilie Scholz]], SPD |

|||

** 2015–{{0|0000}}: [[Thomas Eiskirch]], SPD |

|||

Bei der Wahl des Oberbürgermeisters am 13. September 2020 gewann der Amtsinhaber [[Thomas Eiskirch]] (SPD) mit 61,76 % gegen seine Mitbewerber bei einer Wahlbeteiligung von 48,65 %.<ref>{{Internetquelle |url=https://wahlen.regioit.de/3/km2020/05911000/html5/Buergermeisterwahl_NRW_84_Gemeinde_Stadt_Bochum.html |titel=Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin - RVR-Wahl / Kommunalwahlen / Direktwahl der Mitglieder des Integrationsausschusses 2020 in der Stadt Bochum - Gesamtergebnis |abruf=2020-10-10}}</ref> |

|||

'''Oberstadtdirektoren''' |

|||

* 1946{{0|–0000}}: [[Franz Geyer (Politiker)|Franz Geyer]] ''(von der britischen Militärregierung nicht anerkannt)'' |

|||

* 1946–1951: [[Franz Schmidt (Politiker, 1899)|Franz Schmidt]], CDU |

|||

* 1952–1976: [[Gerhard Petschelt]], SPD |

|||

* 1976–1990: [[Herbert Jahofer]], SPD |

|||

* 1990–1993: [[Dieter Bongert]], SPD |

|||

* 1993–1994: [[Burkhard Dreher]], SPD |

|||

=== Stadtrat === |

|||

{{Sitzverteilung |

|||

| Überschrift = Sitzverteilung im Bochumer Stadtrat 2020 |

|||

| Land = DE |

|||

| float = right |

|||

| LINKE|PARTEI|GRÜNE|SPD|WG|FW(BV)|FDP|CDU|AfD |

|||

| LINKE = 5 |

|||

| PARTEI = 2 |

|||

| GRÜNE = 19 |

|||

| SPD = 29 |

|||

| WG = 2 |

|||

| WG Link = [[STADTGESTALTER|Die STADTGESTALTER]] |

|||

| FW(BV) = 3 |

|||

| FW(BV) Link = [[Bundesverband Freie Wähler Deutschland|UWG: Freie Bürger]] |

|||

| FDP = 3 |

|||

| CDU = 18 |

|||

| AfD = 5 |

|||

}} |

|||

{{Siehe auch|Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bochum}} |

|||

Seit [[Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 2014|2014]] sind im Stadtrat von Bochum 7 Parteien und 2 Wählergruppen vertreten. Sechs Parteien und eine Wählergruppe erreichten Fraktionsstatus, die Vertreter von [[Die PARTEI]] und [[STADTGESTALTER]]N schlossen sich zur Fraktion „Die PARTEI & STADTGESTALTER“ zusammen. |

|||

{| class="wikitable toptextcells" style="text-align:center;" |

|||

|+ Sitzverteilung im Stadtrat nach Fraktionen (Stand September 2021) |

|||

|- |

|||

! style="width:100px"| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] |

|||

! style="width:100px"| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] |

|||

! style="width:100px"| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] |

|||

! style="width:100px"| [[Die Linke|Linke]] |

|||

! style="width:100px"| [[Alternative für Deutschland|AfD]] |

|||

! style="width:100px"| [[Die PARTEI]] und [[STADTGESTALTER]] |

|||

! style="width:100px"| UWG: Freie Bürger |

|||

! style="width:100px"| FDP |

|||

! style="width:100px"| Gesamt |

|||

|- |

|||

| 29 || 19 || 18 || 5 || 5 || 4 || 3 || 3 || 86 |

|||

|- |

|||

| || || || || || [[Die PARTEI]] 2<br />[[STADTGESTALTER]] 2 || || || |

|||

|} |

|} |

||

| valign="top" | |

|||

SPD und Grüne bilden in der Wahlperiode 2020–2025 eine Koalition. Sie setzen damit ihre gemeinsame Arbeit der letzten beiden Wahlperioden fort.<ref>{{Literatur |Titel=Koalitionsvertrag von Grünen und SPD ist unterzeichnet |Datum= |Online=https://gruene-bochum.de/2020/10/29/spd-und-gruene-legen-entwurf-eines-koalitionsvertrages-fuer-den-stadtrat-vor// |Abruf=2021-09-21}}</ref> |

|||

{| {{prettytable}} |

|||

! style="background:#efefef;" | Jahr |

|||

In den vergangenen Wahlperioden verteilten sich die Sitze im Stadtrat folgendermaßen: |

|||

! style="background:#efefef;" | Einwohner |

|||

|----- |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:right;" |

|||

| 1. Dezember [[1890]] ¹ || align="right" | 47.601 |

|||

|+ Rat der Stadt Bochum: Wähleranteil und Stadträte seit 1994 |

|||

|----- |

|||

|- |

|||

| 2. Dezember [[1895]] ¹ || align="right" | 53.842 |

|||

! Wahlperiode |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[CDU Nordrhein-Westfalen|CDU]] |

|||

| 1. Dezember [[1900]] ¹ || align="right" | 65.554 |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[SPD Nordrhein-Westfalen|SPD]] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] |

|||

| 1. Dezember [[1905]] ¹ || align="right" | 118.464 |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[FDP Nordrhein-Westfalen|FDP]] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Unabhängige Wählergemeinschaft Wattenscheid|UWG]] |

|||

| 1. Dezember [[1910]] ¹ || align="right" | 136.931 |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Die Linke|Linke]] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Soziale Liste Bochum]] |

|||

| 1. Dezember [[1916]] ¹ || align="right" | 133.252 |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Alternative für Deutschland|AfD]] |

|||

| 5. Dezember [[1917]] ¹ || align="right" | 136.898 |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Piratenpartei Deutschland|Piraten]] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| Freie Bürger |

|||

| 8. Oktober [[1919]] ¹ || align="right" | 142.760 |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[Pro NRW]] |

|||

|----- |

|||

! colspan="2" style="width:55px"| [[STADTGESTALTER|STG]] |

|||

| 16. Juni [[1925]] ¹ || align="right" | 211.249 |

|||

! Rat |

|||

|----- |

|||

|- |

|||

| 16. Juni [[1933]] ¹ || align="right" | 314.546 |

|||

| XII: 1994–1999 |

|||

|----- |

|||

| 29,4 % || 22 |

|||

| 17. Mai [[1939]] ¹ || align="right" | 305.485 |

|||

| 50,5 % || 38 |

|||

|----- |

|||

| 12,6 % || 9 |

|||

| 31. Dezember [[1945]] || align="right" | 227.769 |

|||

| 1,7 % || – |

|||

|----- |

|||

| colspan="2" | |

|||

| 29. Oktober [[1946]] ¹ || align="right" | 246.477 |

|||

| colspan="2" rowspan="2" | |

|||

|----- |

|||

| colspan="2" rowspan="2" | |

|||

|} |

|||

| |

| colspan="2" rowspan="3" | |

||

| colspan="2" rowspan="4" | |

|||

{| {{prettytable}} |

|||

| colspan="2" rowspan="4" | |

|||

! style="background:#efefef;" | Jahr |

|||

| colspan="2" rowspan="4" | |

|||

! style="background:#efefef;" | Einwohner |

|||

| colspan="2" rowspan="4" | |

|||

|----- |

|||

| colspan="2" rowspan="4" | |

|||

| 13. September [[1950]] ¹ || align="right" | 289.804 |

|||

! 69 |

|||

|----- |

|||

|- |

|||

| 30. Juni [[1955]] || align="right" | 338.700 |

|||

| XIII: 1999–2004 |

|||

|----- |

|||

| 40,5 % || 27 |

|||

| 6. Juni [[1961]] ¹ || align="right" | 361.382 |

|||

| 41,3 % || 27 |

|||

|----- |

|||

| 10,6 % || 7 |

|||

| 31. Dezember [[1965]] || align="right" | 363.697 |

|||

| 2,9 % || 2 |

|||

|----- |

|||

| 4,5 % || 3 |

|||

| 27. Mai [[1970]] ¹ || align="right" | 343.968 |

|||

! 66 |

|||

|----- |

|||

|- |

|||

| 31. Dezember [[1975]] || align="right" | 414.842 |

|||

| XIV: 2004–2009 |

|||

|----- |

|||