„Harzhornereignis“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K →Lage: Korrekturen |

Wheeke (Diskussion | Beiträge) K HC: Ergänze Kategorie:Kalefeld |

||

| (643 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Infobox Fund |

|||

Unter dem Begriff '''Harzhornereignis''' wird eine Reihe von Kampfhandlungen zusammengefasst, die zwischen tausenden [[Römische Legion|römischen Legionären]], deren [[Auxiliartruppen|Hilfstruppen]] und einer unbekannten Anzahl [[Germanen]] um das Jahr 235 n. Chr. am Südwestrand des [[Harz (Mittelgebirge)|Harzes]], dem sogenannten „Harzhorn“, stattfanden. |

|||

| NAME=„Harzhornereignis“<br />(Fundplätze am Harzhorn) |

|||

| KARTE= |

|||

| KARTENBESCHREIBUNG= |

|||

| BILD=Harzhorn Grabungsschnitt von unten 1.jpg |

|||

| BILDBESCHREIBUNG=Archäologische Ausgrabungen am Harzhorn, 2012 |

|||

| MASSE= |

|||

| EINORDNUNG-WANN= Römische Kaiserzeit |

|||

| EINORDNUNG-WO=[[Wiershausen (Kalefeld)|Wiershausen]], [[Landkreis Northeim]] |

|||

| BESONDERHEITEN= |

|||

| BESONDERHEITEN1= |

|||

| LAGE-POLITISCH=[[Niedersachsen]], [[Deutschland]] |

|||

| LAGE-FUND=[[Wiershausen (Kalefeld)|Harzhorn]] |

|||

| LAGE-FUND-BEZ=Fundort |

|||

| BREITENGRAD= 51/49/56.58/N |

|||

| LÄNGENGRAD= 10/06/17.91/E |

|||

| REGION-ISO= DE-NI |

|||

| POSKARTE=Deutschland Niedersachsen |

|||

| ALTERNATIVKARTE= |

|||

| BILD1=Harzhorn Fundstelle Karte Umgebung.jpg |

|||

| BILD1-BESCHREIBUNG=Lage des Fundgebietes im Detail}} |

|||

Unter dem Begriff '''Harzhornereignis'''<ref>''Es handelt sich also auch dabei um keine offene Feldschlacht, sondern militärisch gesprochen um ein „Gefecht“. Um eine möglichst objektive und nicht durch Begrifflichkeiten bereits vorbestimmte Diskussion zu führen, ist es sinnvoll, mit dem neutralen Begriff „Harzhorn-Ereignis“ zu operieren.'' Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer: ''Eingefrorene Zeit. Das Harzhorn-Ereignis – Archäologie einer römisch-germanischen Konfrontation 235 n. Chr.'' In: [[Matthias Wemhoff]], [[Michael Rind]] (Hrsg.): ''Bewegte Zeiten: Archäologie in Deutschland.'' Michael Imhof Verlag, Petersberg 2018, ISBN 978-3-7319-0723-7, S. 282–293, hier S. 283.</ref> werden mehrere zusammenhängende Kampfhandlungen zusammengefasst, die zwischen mehreren tausend [[Römische Legion|römischen Legionären]] und deren [[Auxiliartruppen|Hilfstruppen]] sowie einer unbekannten Anzahl [[Germanen]] um das Jahr 235/236 n. Chr. am Westrand des [[Harz (Mittelgebirge)|Harzes]] auf der Erhebung ''Harzhorn'' stattfanden und ein vergleichsweise spätes Beispiel für die militärische [[Geschichte der Römer in Germanien|Präsenz der Römer in Germanien]] darstellen. |

|||

Die [[Archäologie|archäologischen]] Fundplätze befinden sich nahe dem [[Kalefeld]]er Ortsteil [[Wiershausen (Kalefeld)|Wiershausen]] im [[Niedersachsen|niedersächsischen]] [[Landkreis Northeim]] und erstreckten sich anfänglich über eine Fläche von 2,0 × 0,5 Kilometern (Stand April 2009). Ende 2010 wurde in etwa drei Kilometer Entfernung ein weiteres umfangreiches Fundareal entdeckt. Beide Fundorte werden von den mit den Untersuchungen beauftragten Wissenschaftlern als spektakuläre Entdeckung von außerordentlicher wissenschaftlicher Bedeutung bewertet: Es sei neben der [[Fundregion Kalkriese]] das am besten erhaltene [[antike]] [[Schlacht]]feld in Europa.<ref name="Dolabra 4/2011">Michael Geschwinde, Petra Lönne, Günther Moosbauer unter Mitarbeit von Michael Brangs und Thorsten Schwarz: ''Das Geheimnis der Dolabra.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.'' 4/2011, {{ISSN|0720-9835}}.</ref> Es biete die einzigartige Möglichkeit, archäologische Hinterlassenschaften einer im Gefecht befindlichen römischen Armee zu untersuchen.<ref>''Das Schlachtfeld am Harzhorn: Neue archäologische Untersuchungen 2009 und 2010.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.'' 1/2011, S. 25.</ref> Bisher (Stand Sommer 2013) konnten rund 2.500 [[Artefakt (Archäologie)|Artefakte]] der Kampfhandlungen gefunden werden. Neben dem [[Römerlager Hedemünden]], dem [[Fundplatz Bentumersiel]] sowie der Fundregion Kalkriese handelt es sich bei den Fundplätzen rund um das Harzhorn um eine der wenigen größeren Fundstellen römischer [[Militaria]] im [[Norddeutschland|norddeutschen]] Raum. |

|||

[[Datei:Harzhorn Ausgrabungsbereich.jpg|mini|hochkant=1.6|Ausgrabungsareal von 2011 auf dem [[Gebirgskamm|Kamm]] des Harzhorns. Foto von 2012, ein Jahr nach den Untersuchungen.]] |

|||

Die [[Archäologie|archäologischen]] Fundplätze befinden sich nahe dem [[Kalefeld]]er Ortsteil [[Wiershausen (Kalefeld)|Wiershausen]] am Nordrand des [[Niedersachsen|niedersächsischen]] [[Landkreis Northeim|Landkreises Northeim]] und erstreckten sich anfänglich über eine Fläche von 2,0 × 0,5 Kilometern (Stand April 2009). Ende 2010 wurde in etwa drei Kilometern Entfernung ein weiteres umfangreiches Fundareal entdeckt. Beide Fundorte werden von den mit den Untersuchungen beauftragten Wissenschaftlern als spektakuläre Entdeckung von außerordentlicher wissenschaftlicher Bedeutung bewertet: Es sei, neben der [[Fundregion Kalkriese]], das am besten erhaltene [[antike]] [[Schlacht]]feld in Europa.<ref name="Dolabra 4/2011">Michael Geschwinde, Petra Lönne, Günther Moosbauer unter Mitarbeit von Michael Brangs und Thorsten Schwarz: ''Das Geheimnis der Dolabra.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.'' Ausgabe 4/2011, S. 248–249.</ref> Dort ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, archäologische Hinterlassenschaften einer im Gefecht befindlichen römischen Armee zu untersuchen.<ref>''Das Schlachtfeld am Harzhorn: Neue archäologische Untersuchungen 2009 und 2010.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.'' Ausgabe 1/2011, S. 25.</ref> |

|||

[[Datei:Harzhorn Ausgrabungsbereich 2012 abgedeckt.jpg|mini|hochkant=1.6|Ausgrabungsareal von 2012 im Kammbereich, abgedeckt mit Planen.]] |

|||

Bisher wurden rund 1700 [[Artefakt (Archäologie)|Artefakte]] der Kampfhandlungen gefunden (Stand Sommer 2013). Neben dem [[Römerlager Hedemünden]], dem [[Fundplatz Bentumersiel]], dem [[Römisches Marschlager von Wilkenburg|Römischen Marschlager von Wilkenburg]] sowie der Fundregion Kalkriese handelt es sich bei den Fundplätzen rund um das Harzhorn um eine der großen Fundstellen römischer [[Militaria]] im norddeutschen Raum. Bedeutend ist dieser [[Archäologischer Fund|Fund]] auch aufgrund der Einordnung in die historischen Ereignisse zu Beginn der sogenannten [[Reichskrise des 3. Jahrhunderts]]. Zuvor wurden in der historischen Forschung derart weiträumige militärische Operationen der Römer für diese Zeit und in diesem Raum nicht für möglich gehalten. Nach aktuellem Stand gilt es dabei als so gut wie gesichert, dass das Gefecht in den Kontext der Germanenkriege des Kaisers [[Maximinus Thrax]] in den Jahren 235 und 236 n. Chr. gehört. |

|||

== Entdeckung == |

== Entdeckung == |

||

Einen ersten archäologischen Hinweis auf das Gefechtsfeld am Harzhorn gab es bereits 1990, der als solcher nicht erkannt wurde. Bei Kanalbauarbeiten fand sich in [[Kalefeld]] eine 45 cm lange römische Prunklanze. Es erscheint möglich, dass die Lanze im Verfüllkies einer Kiesgrube am Harzhorn in den Ort gelangt ist.<ref>Michael Geschwinde: ''Eine römische Prunklanze aus Kalefeld, Ldkr. Northeim.'' In: ''[[Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte]].'' Band 83, 2014, S. 107–114 ([https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nnu/article/view/63151 online]).</ref> |

|||

[[Datei:Harzhorn Fundstelle Karte Umgebung.jpg|mini|hochkant=1.2|links|Lage des Fundgebietes]] |

|||

[[Datei:Harzhorn Verbotsschild.jpg|mini|hochkant=0.9|Verbotsschild zu [[Metalldetektor]]en und [[Raubgrabung]]en im Untersuchungsgebiet]] |

|||

Laut einer [[Sage]] befand sich am Harzhorn, einem Geländesporn über dem [[Nette (Innerste)|Nettetal]] unweit des Kalefelder Ortsteils Wiershausen, einst eine [[Burg]].<ref>H. Danne: [http://www.duederode.de/html/sagen.html ''Sagen aus Olderode-Düderode''], auf der Website der Ortschaft Düderode.</ref> In ihr sollen die [[Ritter]] Oldit und Dudit gelebt haben. Als ihre Burg im [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieg]] zerstört wurde, gründeten sie [[Oldenrode (Kalefeld)|Oldenrode]] und [[Düderode]]. |

|||

[[Datei:Harzhorn-Ereignis Hipposandale (NLD)-2.jpg|mini|Der „Auslöser“ für die Ausgra­bungen am Harzhorn: Der im Jahre 2000 von zwei illegalen [[Sondengänger|Sonden­gängern]] gefundene Gegenstand, der sich erst 2008 als römische [[Hipposandale|Hippo­sandale]] herausstellte]] |

|||

Auf der Suche nach dieser [[Mittelalter|mittelalterlichen]] Burg entdeckten zwei Hobbyarchäologen aus Kalefeld als [[Sondengänger]] im Jahr 2000 den Fundbereich auf dem Harzhorn. Sie nahmen mehrere Fundstücke mit, wie Geschossspitzen, Achsnägel, eine [[Ligo|Schaufelhacke]] und eine [[Hipposandale]], die sie als mittelalterlich ansahen. Im Jahre 2008 stellte einer der Hobbyarchäologen Fotos der Fundstücke mit der Frage nach deren Herkunft in ein einschlägiges [[Internetforum]] ein. Er bekam darauf in Minutenschnelle die Antwort, dass zumindest eines der Stücke aus römischer Zeit stamme. Erst diese Zuordnung veranlasste den Entdecker im Juni 2008, die zuständige Kreisarchäologin [[Petra Lönne]] in [[Northeim]] zu informieren.<ref>[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/erste-roemerfunde-zehn-jahren-582775.html ''Erste Römerfunde vor zehn Jahren''], [[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]] Online, 6. Januar 2010.</ref> |

|||

Laut einer [[Sage]] befand sich am Harzhorn, einem Geländesporn über dem [[Nette (Innerste)|Nettetal]], unweit des Kalefelder Ortsteils Wiershausen, einst eine [[Burg]].<ref>[http://www.duederode.de/dorf/sagen/ ''Sagen aus Olderode-Düderode''] auf der Website der Ortschaft Düderode, abgerufen am 7. Dezember 2018.</ref> Hier sollen die [[Ritter]] ''Oldit'' und ''Dudit'' gelebt haben. Als ihre Burg im [[Dreißigjähriger Krieg|Dreißigjährigen Krieg]] zerstört wurde, gründeten sie die Ortschaften [[Oldenrode (Kalefeld)|Oldenrode]] und [[Düderode]]. Auf der Suche nach dieser [[mittelalter]]lichen Burg entdeckten zwei Hobbyarchäologen aus Kalefeld als illegale<ref>[[Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz]] vom 30. Mai 1978 [http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/2k5a/page/bsvorisprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=h&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-DSchGNDV9P12&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint § 12 „Ausgrabungen“]<br />(1) ''Wer nach Kulturdenkmalen graben, Kulturdenkmale aus einem Gewässer bergen oder mit technischen Hilfsmitteln nach Kulturdenkmalen suchen will, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Ausgenommen sind Nachforschungen, die unter der Verantwortung einer staatlichen Denkmalbehörde stattfinden.''<br />(2) ''Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen oder Forschungsvorhaben des Landes beeinträchtigen würde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Insbesondere können Bestimmungen über die Suche, die Planung und Ausführung der Grabung, die Behandlung und Sicherung der Bodenfunde, die Dokumentation der [[Befund (Archäologie)|Grabungsbefunde]], die Berichterstattung und die abschließende Herrichtung der Grabungsstätte getroffen werden. Es kann auch verlangt werden, daß ein bestimmter Sachverständiger die Arbeiten leitet.''</ref> [[Sondengänger]] im Jahr 2000 den Fundbereich am Harzhorn. Sie entnahmen mehrere Fundstücke, wie Geschossspitzen, Achsnägel, eine [[Ligo|Schaufelhacke]] und eine [[Hipposandale]], die sie zunächst als mittelalterlich ansahen. Im Jahre 2008 stellte einer der Hobbyarchäologen die Fotos der Fundstücke mit der Frage nach deren Herkunft in einem einschlägigen [[Internetforum]] vor. Er bekam darauf die Antwort, dass zumindest eines der gefundenen Stücke aus römischer Zeit stamme. Diese Zuordnung veranlasste ihn im Juni 2008, unverzüglich die zuständige Kreisarchäologin [[Petra Lönne]] in [[Northeim]] zu informieren.<ref>[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/erste-roemerfunde-zehn-jahren-582775.html ''Erste Römerfunde vor zehn Jahren.''] In: ''[[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]].'' 6. Januar 2010. Siehe auch: Michael Geschwinde, Petra Lönne: ''Die Entdeckung eines Schlachtfeldes, das es eigentlich gar nicht geben konnte.'' In: Heike Pöppelmann, Korana Deppmeyer, Wolf-Dieter Steinmetz (Hrsg.): ''Roms vergessener Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn.'' Konrad Theiss, Darmstadt 2013, S. 58–64, hier S. 60 f.</ref> |

|||

Die im Spätsommer 2008 einsetzenden archäologischen Untersuchungen deuteten darauf hin, dass |

Die im Spätsommer 2008 einsetzenden archäologischen Untersuchungen deuteten darauf hin, dass sich im Bereich des Harzhornes im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. eine umfangreiche militärische Auseinandersetzung ereignet hat. Die öffentliche Bekanntgabe der Entdeckung mit Präsentation der Fundstücke am 15. Dezember 2008 sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Sie wurde vom damaligen niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur [[Lutz Stratmann]] und von [[Michael Wickmann]] als [[Landrat (Deutschland)|Landrat]] des [[Landkreis Northeim|Landkreises Northeim]] vorgenommen.<ref>[https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/roemisches-schlachtfeld-am-harzrand-entdeckt-1175/ ''Römisches Schlachtfeld am Harzrand entdeckt.''] Archäologie Online, 15. Dezember 2008.</ref> In Medienberichten war aufgrund der [[Pressemitteilung]] des [[Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur|Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur]]<ref>Petra Wundenberg: ''[http://idw-online.de/pages/de/news293934 Archäologischer Jahrhundertfund]'', [[Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur]] (Pressemitteilung), 15. Dezember 2008.</ref> von einem ''archäologischen Jahrhundertfund'' und der ''Römerschlacht bei Kalefeld'' die Rede. |

||

== Lage == |

== Lage == |

||

=== Unmittelbares Fundgebiet === |

|||

[[File:Harzhorn Panorama Nordseite.jpg|mini|hochkant=1.8|Der Vogelberg mit dem Harzhorn (links), von Nordosten gesehen, im rechten Bildbereich steil abfallende Hänge]] |

|||

[[Datei:Harzhorn Panorama |

[[Datei:Harzhorn Panorama Nordseite Getreidefeld.jpg|mini|hochkant=1.5|Höhenzug des Vogelberges, links der Bereich des Harzhorns]] |

||

[[Datei:Harzhorn Rodenberg Pass B 248.jpg|mini|Der Korridor zwischen dem Harzhorn (links) und dem Rodenberg (rechts) mit dem Info-Gebäude im Bau und der B 248 als Allee, 2013]] |

|||

Das Fundgebiet befindet sich etwa einen Kilometer nordöstlich von [[Wiershausen (Kalefeld)|Wiershausen]] auf dem etwa zwei Kilometer langen und bewaldeten Höhenzug Vogelberg (336 Meter über NN.), der in Ost-West-Richtung verläuft. Das engere Fundgebiet ist der östliche Bereich des Vogelberges, der hier die Bezeichnung Harzhorn trägt und [[Felssporn|spornähnlich]] in Richtung Osten ausgebildet ist. Die Erhebung läuft als natürliche Barriere in Richtung auf den östlich liegenden [[Harz (Mittelgebirge)|Harz]] zu. Das östliche Pendant des Harzhornes bilden der Rodenberg und das Hohe Rott (330 Meter über NN.), dazwischen befindet sich ein schmaler, etwa 600 Meter breiter [[Gebirgspass|Pass]] auf 190 Meter über NN. Die Berge riegeln das Kaleberger Becken gegenüber dem nördlich liegenden Tal der [[Nette (Innerste)|Nette]] ab, so dass ein Passieren in Nord-Süd-Richtung nur durch den Pass möglich ist. Heute verläuft hier die [[Bundesautobahn 7]]. Da der Rodenbergbach im Pass verläuft, scheint er in früheren Zeiten eine morastige Talniederung gewesen zu sein. Mittelalterliche [[Hohlweg]]e mieden ihn und verliefen, wie die heutige [[Bundesstraße 248]], am Hang des Harzhorns. Früher handelte es sich um die Route einer historischen [[Handelsweg|Handels]]- und [[Militärstraße|Heerstraße]] entlang des [[Leine (Aller)|Leinetals]]. Auch heute stellt das Harzhorn einen [[Talpass (Engtal)|Engpass]] für die Hauptverkehrslinie von [[Norddeutschland]] über die [[Hessisches Bergland|hessische Senke]] in die [[Wetterau]] dar. |

|||

Das Fundgebiet befindet sich etwa einen Kilometer nordöstlich von [[Wiershausen (Kalefeld)|Wiershausen]] auf dem etwa zwei Kilometer langen und bewaldeten Höhenzug des ''Vogelberges'' (336 Meter über NN.), der in Ost-West-Richtung verläuft. Das engere Fundgebiet ist der östliche Bereich des Vogelberges, der hier die Bezeichnung ''Harzhorn'' trägt und [[Felssporn|spornähnlich]] ausgebildet ist. Die Erhebung läuft als natürliche Barriere auf den östlich liegenden [[Harz (Mittelgebirge)|Harz]] zu. Das östliche Pendant des Harzhornes bilden der ''Rodenberg'' und das ''Hohe Rott'' (330 Meter über NN.), dazwischen befindet sich ein schmaler, etwa 600 Meter breiter Durchgangskorridor auf 190 Meter über [[Normalnull|NN]]. Die Berge riegeln das ''Kalefelder Becken'' gegenüber dem nördlich liegenden Tal der [[Nette (Innerste)|Nette]] ab, so dass ein Passieren in Nord-Süd-Richtung früher nur durch den Korridor möglich war. Heute verläuft hier die [[Bundesautobahn 7]]. Der Flusslauf des Rodenbergbachs am Grund des Durchgangskorridors scheint in früheren Zeiten eine morastige Talniederung gewesen zu sein. Mittelalterliche [[Hohlweg]]e mieden ihn und verliefen, wie die heutige [[Bundesstraße 248|B 248]], am Hang des Harzhornes. Früher handelte es sich um die Route einer historischen [[Handelsweg|Handels]]- und [[Militärstraße|Heerstraße]] durch das [[Leine (Aller)|Leinetal]]. Auch heute noch stellt das Harzhorn einen [[Talpass (Engtal)|Engpass]] für die Hauptverkehrslinie von [[Norddeutschland]] über die [[Hessisches Bergland|hessische Senke]] in die [[Wetterau]] dar. |

|||

Das Fundgebiet befindet sich nicht im Bereich des tiefer liegenden Durchgangskorridors, sondern auf dem Höhenzug des Harzhorns, wo die Hänge steil nach Norden abfallen und nur an wenigen Stellen passierbar sind. Laut der [[#Fundbewertung und Arbeitshypothese|derzeitigen Arbeitshypothese]] (Stand 2014) könnten germanische Truppen den Korridorbereich für die in Richtung Süden marschierenden Römer versperrt haben. Die römischen Truppen hätten daraufhin den Korridor über den Höhenzug umgangen, um sich dort unter anderem über den steilen Nordhang einen Durchbruch mit einem erfolgreichen Infanterieangriff, starker Fernwaffenunterstützung ([[Torsionsgeschütz]]e, Pfeile) und einer Reiterattacke freizukämpfen. |

|||

2013 wurde bekannt, dass unmittelbar im Passbereich bis 2015 eine 50 Meter breite [[Grünbrücke]] gebaut wird, um die beiden größten Waldgebiete Niedersachsens, Harz und [[Solling]], für Wildtiere zu verbinden. <ref>''[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/wildautobahn-quert-harzhorn-2630166.html Wildautobahn quert A7 am Harzhorn]'', [[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]] Online, 21. November 2012.</ref>{{Zukunft| 2015}} Das führte dazu, dass der Standort des geplanten Info-Gebäudes für Besucher des Harzhorns als [[archäologisches Freilichtmuseum]] um 250 Meter verlegt werden musste. <ref>[http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/harzhorn173.html ''Harzhorn: Info-Zentrum muss Brücke weichen'' bei ndr.de vom 7. Juni 2013]</ref> |

|||

=== Weiteres Fundgebiet === |

|||

Das Fundgebiet befindet sich nicht im Bereich des tieferliegenden Passes, sondern auf dem Höhenzug Harzhorn, wo die Hänge steil nach Norden abfallen und nur an wenigen Stellen passierbar sind. Laut der [[#Fundbewertung und Arbeitshypothese|derzeitigen Arbeitshypothese]] (Stand 2013) könnten germanische Truppen den Passbereich für die in Richtung Süden marschierenden Römer versperrt haben. Die römischen Truppen hätten daraufhin den Pass über den Höhenzug umgangen und dort unter anderem über den steilen Nordhang einen Durchbruch mit einem erfolgreichen Infanterieangriff und starker Fernwaffenunterstützung ([[Torsionsgeschütz]]e, Pfeile) freigekämpft. |

|||

[[Datei:Kahlberg von Süden von der B 248.jpg|mini|hochkant=1.5|Der Kahlberg, auf dem sich das im Jahre 2010 entdeckte Fundareal befindet]] |

|||

Bereits im Jahre 2009 begannen im weiträumigen Umfeld der Fundstelle Prospektionen, bei denen auch das historische Wegenetz berücksichtigt wurde. Dabei lieferte das eingesetzte [[Airborne Laserscanning|Airborne-Laserscanning]]-Verfahren ein plastisches Geländemodell, unter Ausschaltung der störenden Vegetation durch Bewaldung. Die systematische Suche, insbesondere mit Metalldetektoren, wurde auf einen Umkreis von bis zu zehn Kilometern nach Norden in Richtung [[Seesen]] und nach Süden in Richtung [[Northeim]] ausgedehnt. Es zeigte sich, dass in landwirtschaftlich genutzten Flächen kaum aussagekräftige Funde zu verzeichnen und in Waldgebieten die Erhaltungs- und Entdeckungsbedingungen sehr unterschiedlich waren. |

|||

Im November 2010 wurde in rund drei Kilometern Entfernung südwestlich vom Harzhorn am [[Kahlberg (Kalefeld)|Kahlberg]] ein weiteres Fundareal <small>({{Coordinate|NS=51.812913|EW=10.082102|type=landmark|region=DE-NI|name=Kahlberg|text=vermutete Lage}})</small> entdeckt.<ref>[http://www.hna.de/lokales/northeim/roemer-germanen-kaempften-kahlberg-1558819.html ''Römer kämpften auch am Kahlberg – Pionieraxt gibt viele Aufschlüsse.''] In: ''[[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]].'' 11. Januar 2012.</ref> Zu den dort gefundenen Artefakten gehören unter anderem eine römische [[Dolabra]] (siehe Fundstücke), ein Teil eines [[Niederbieber (Helm)|hochkaiserzeitlichen Helms]] und zwei [[Denar (Rom)|Denare]], die sich ebenso in das Zeitspektrum der bereits gefundenen Münzen am Harzhorn datieren lassen. Zwei dort gefundene [[Pilum|Pila]] wurden vermutlich im Kampf verbogen. Außerdem wurden eine kleine [[Axt]] und ein [[Geschirr (Zugtier)|Nackenjoch]] eines Zugtieres gefunden. Wegen der gefundenen Wagen- und Zugtierausrüstungen kann man hier auf ein Gefecht des römischen [[Tross]]es gegen die Germanen schließen, bei dem vor allem Nahkampfwaffen wie [[Lanze]]n zum Einsatz kamen. |

|||

<gallery widths="160" heights="130" perrow="4"> |

|||

Harzhorn Denkmalschild.jpg|Hinweisschild an der [[Bundesstraße 248|B 248]] zum [[Bodendenkmal]] |

|||

Harzhorn Erhebung Südostseite.jpg|Zuwegung von der B 248 zur flachabfallenden Südostseite des Harzhorns |

|||

Harzhorn Blick Seite Nordhang.jpg|Der steile und schwer begehbare Nordhang des Harzhorns |

|||

Harzhorn Blick Nordhang.jpg|Blick vom [[Gebirgskamm|Kamm]] über den Steilhang Richtung Norden |

|||

</gallery> |

|||

== |

== Erforschung == |

||

=== Forscherteam === |

|||

[[Datei:Die Wikipedianer kommen 19.JPG|mini|Projektleiter [[Michael Geschwinde]] und Kreisarchäologin [[Petra Lönne]] vor Ort am Harzhorn im Jahre 2013.]] |

|||

[[Datei:Die Wikipedianer kommen 19.JPG|mini|Projektleiter [[Michael Geschwinde]] und Kreisarchäologin [[Petra Lönne]] vor Ort am Harzhorn im Jahre 2013]] |

|||

Nach der ersten Fundmeldung 2008 formierte sich zur Suche und Koordination des weiteren Vorgehens rasch das ''Forschungsprojekt Harzhorn''. Die Koordination des Projektes erfolgt durch die Kreisarchäologin des [[Landkreis Northeim|Landkreises Northeim]] [[Petra Lönne]] und den niedersächsischen [[Landesarchäologe]]n [[Henning Haßmann]]. Dem Forscherteam gehören darüber hinaus der Bezirksarchäologe [[Michael Geschwinde]] vom [[Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege|Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege]] (Stützpunkt [[Braunschweig]]) als Leiter sowie vom Landesamt der [[Grabungstechniker]] Thorsten Schwarz und der Prospektionstechniker Michael Brangs an. Weitere Beteiligte zur wissenschaftlichen Begleitung sind der [[Provinzialrömische Archäologie|provinzialrömische Archäologe]] [[Günther Moosbauer]] von der [[Universität Osnabrück]], der [[Numismatiker]] [[Frank Berger (Numismatiker)|Frank Berger]] vom [[Historisches Museum Frankfurt|Historischen Museum Frankfurt]], [[Felix Bittmann]] vom [[Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung|Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung]] und der Prähistoriker [[Michael Meyer]] vom Institut für [[Ur- und Frühgeschichte|prähistorische]] Archäologie der [[Freie Universität Berlin|Freien Universität Berlin]] an.<ref>Michael Meyer: [http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/praehist/forschung/Prof_Meyer/Roemisches_Schlachtfeld/index.html ''Römisches Schlachtfeld auf dem Harzhorn bei Northeim''], Freie Universität Berlin, 2009.</ref> <ref>[https://geschimagazin.wordpress.com/2009/04/20/die-roemerschlacht-am-harzhorn-555266/ ''Die Römerschlacht am Harzhorn''], GeschiMag, das Online-Magazin für Geschichte, 20. April 2009.</ref> Finanziell gefördert wurde das ''Forschungsprojekt Harzhorn'' in den Jahren 2009 und 2010 insbesondere durch das Forschungsförderprogramm „PRO Niedersachsen“ des [[Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur|Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur]]. |

|||

Nach der ersten Fundmeldung 2008 formierte sich als Arbeitsgruppe zur Suche und Koordination des weiteren Vorgehens schon bald das ''Forschungsprojekt Harzhorn''. Die Koordination des Projektes erfolgt durch die Kreisarchäologin des [[Landkreis Northeim|Landkreises Northeim]] [[Petra Lönne]] und den niedersächsischen [[Landesarchäologe]]n [[Henning Haßmann]]. Dem Forscherteam gehören darüber hinaus der Bezirksarchäologe [[Michael Geschwinde]] vom [[Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege|Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege]] (Stützpunkt [[Braunschweig]]) als Leiter sowie vom Landesamt der [[Grabungstechniker]] Thorsten Schwarz und der Prospektionstechniker Michael Brangs an.<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 313.</ref> Weitere Beteiligte zur wissenschaftlichen Begleitung sind der [[Provinzialrömische Archäologie|provinzialrömische Archäologe]] [[Günther Moosbauer]] von der [[Universität Osnabrück]], der [[Numismatiker]] [[Frank Berger (Numismatiker)|Frank Berger]] vom [[Historisches Museum Frankfurt|Historischen Museum Frankfurt]], [[Felix Bittmann]] vom [[Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung|Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung]] und der Prähistoriker [[Michael Meyer (Prähistoriker)|Michael Meyer]] vom Institut für [[Ur- und Frühgeschichte|prähistorische]] Archäologie der [[Freie Universität Berlin|Freien Universität Berlin]].<ref>Michael Meyer: {{Webarchiv|url=http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/praehist/forschung/Prof_Meyer/Roemisches_Schlachtfeld/index.html |wayback=20131004212527 |text=''Römisches Schlachtfeld auf dem Harzhorn bei Northeim'' |archiv-bot= }}, Freie Universität Berlin, 2009; [https://geschimagazin.wordpress.com/2009/04/20/die-roemerschlacht-am-harzhorn-555266/ ''Die Römerschlacht am Harzhorn''], GeschiMag, das Online-Magazin für Geschichte, 20. April 2009.</ref> Finanziell gefördert wurde das ''Forschungsprojekt Harzhorn'' in den Jahren 2009 und 2010 insbesondere durch das Forschungsförderprogramm „PRO Niedersachsen“ des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 313.</ref> |

|||

=== Archäologische Prospektion === |

|||

== Fundsuche == |

|||

Seit den ersten Funden im Jahre 2008 |

Seit den ersten Funden im Jahre 2008 hielt die [[Prospektion (Archäologie)|archäologische Prospektion]] im näheren und weiteren Umfeld des Harzhorns über Jahre an. Da anhand der bisherigen Fundstücke die Anwesenheit einer größeren römischen Armeeeinheit anzunehmen war, wurde nach weiteren Kampfplätzen, An- und Abmarschwegen sowie Lagerplätzen geforscht. Ein Team der Kreisarchäologie Northeim und des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege war für die Prospektion verantwortlich. Hierfür kam die [[Schlachtfeldarchäologie]] zum Einsatz, deren wichtigste Arbeitsgeräte zur Erforschung von Schlachtfeldern [[Metalldetektor]]en sind. |

||

[[Datei:Harzhorn-Ereignis Sondenprospektion 2008 (NLD).jpg|mini|links|Erste Prospektion der [[Denkmalpflege|Denkmal­pflege]] mit [[Metalldetektor]]en im Jahre 2008]] |

|||

[[File:Harzhorn Fundschilder.jpg|miniatur|Archäologische Fundmarkierungen im Waldboden]] |

|||

2009 wurden bei den Prospektionsmaßnahmen an einem Steilhang Reste eines römischen [[Tross]]wagens gefunden, der im Gefecht hinuntergestürzt sein könnte. Dabei wurden neben Wagenteilen auch [[Hufschuh]]e aus Eisen gefunden, die auf [[Maultier]]e als Zugtiere schließen lassen. Am Nordhang des Harzhorns fanden sich größere Konzentrationen an Waffen, die auf ein sehr heftiges Kampfgeschehen deuten. So steckten in einem kleinen Hangbereich etwa 40 Katapultprojektile aus Torsionsgeschützen im Erdreich. Anhand ihrer Ausrichtungen ließen sich die Schussrichtungen rekonstruieren.<ref>Ulrike Biehounek: [https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/die-revanche-der-roemer/ ''Die Revanche der Römer''], [[Bild der Wissenschaft]] Online 6/2010.</ref> Insgesamt handelt es sich bei den Fundstücken größtenteils um Waffen und Waffenteile, darunter rund 50 Pfeilspitzen, etwa 130 Katapultprojektile, Speerspitzen, Rüstungsteile sowie Nägel von Legionärssandalen ([[Caliga]]e). Weitere Funde waren römische [[Hufeisen]], Reste eines [[Kettenrüstung|Kettenhemdes]]<ref>[https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/schlacht-am-harzhorn-kettenhemd-eines-roemischen-soldaten-gefunden-2341/ ''Schlacht am Harzhorn: Kettenhemd eines römischen Soldaten gefunden''] bei archäologie-online.de vom 3. Juli 2015.</ref>, eine bronzene verzinnte [[Fibel (Schließe)|Hülsenscharnierfibel]], [[Hering (Bauteil)|Zeltheringe]] und eine Gürtelgarnitur. Von den gefundenen Münzen waren 16 Stück für die zeitliche Einordnung von Bedeutung. Darunter befanden sich zur anfänglichen Überraschung der Forscher, die zunächst eine Datierung in die Zeit des [[Augustus]] erwartet hatten ([[Augusteische Germanenkriege]]), neun [[Denar (Rom)|Denare]] aus der Zeit der [[Severer|severischen]] Kaiser und zwei Münzen, deren Prägungen sich auf die Jahre ab 228 n. Chr. unter Kaiser [[Severus Alexander]] festlegen ließen. Im weiteren Umfeld des Harzhorns wurden bisher nur wenige Waffenteile im Boden geortet. Das könnte sich durch schwächeres Kampfgeschehen, Plünderung, Überlagerung durch Hangabrutsche oder auch durch schlechtere Erhaltungsbedingungen in der dort vorhandenen Bodenstruktur erklären. Für die Störung von Fundsituationen kämen großflächig auch mittelalterliche Anlagen von [[Wölbacker]]fluren in Frage. |

|||

Obwohl im Jahre 2014 keine Ausgrabung stattfand, wurden bei der oberflächlichen Suche mehrere Hundert Metallfunde geborgen. Zu den Fundstücken gehören Waffenteile, Münzen, Pferdegeschirr und zahlreiche Sandalennägel. Insgesamt seien seit dem Jahre 2008 über 2700 Artefakte aus Metall gefunden worden.<ref>[http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Hunderte-neue-Funde-auf-Roemer-Schlachtfeld-in-Northeim ''Hunderte neue Funde auf Römer-Schlachtfeld''] bei Göttinger Tageblatt vom 18. Februar 2015.</ref> Zu erneuten Prospektionsmaßnahmen kam es 2018 beim Ausbau der in der Nähe vorbeiführenden [[Bundesautobahn 7]]. Dabei wurden in der Nähe von Oldenrode Schuhnägel von römischen Sandalen aus der Zeit des 3. Jahrhunderts gefunden.<ref>Max Brasch: [http://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Northeim/Archaeologen-legen-7200-Jahre-alte-Siedlungsreste-in-Northeim-frei ''Archäologen legen 7200 Jahre alte Siedlungsreste frei.''] In: ''Göttinger Tageblatt'' vom 5. März 2018.</ref> |

|||

2009 wurden bei den Prospektionsmaßnahmen an einem Steilhang Reste eines römischen [[Tross]]wagens gefunden, der im Gefecht hinuntergestürzt sein könnte. Dabei wurden neben Wagenteilen [[Hufschuh]]e aus Eisen gefunden, die auf [[Maultier]]e als Zugtiere schließen lassen. Am Nordhang des Harzhorns fanden sich größere Konzentrationen an Waffen, die auf ein sehr heftiges Aufeinandertreffen der Gegner deuten. So steckten in einem kleinen Hangbereich etwa 40 Katapultprojektile aus Torsionsgeschützen in der Erde. Anhand ihrer Ausrichtung ließ sich die Schussrichtung rekonstruieren.<ref>Ulrike Biehounek: [http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32274087 ''Die Revanche der Römer''], [[Bild der Wissenschaft]] Online 6/2010.</ref> Insgesamt handelt es sich bei den Fundstücken größtenteils um Waffen und Waffenteile, darunter rund 50 Pfeilspitzen, etwa 130 Katapultprojektile, Speerspitzen, Rüstungsteile sowie Nägel von Legionärssandalen ([[Caliga]]e). Weitere Funde waren römische [[Hufeisen]], Reste eines [[Kettenrüstung|Kettenhemdes]], eine silberne [[Fibel (Tracht)|Hülsenscharnierfibel]], [[Hering (Bauteil)|Zeltheringe]] und eine Gürtelgarnitur. Elf gefundene Münzen waren für die zeitliche Einordnung von Bedeutung. Darunter befanden sich neun [[Denarius|Silberdenare]] aus der Zeit der [[Severer|severischen]] Kaiser und zwei Münzen, deren Prägung sich auf 228 n. Chr. unter Kaiser [[Severus Alexander]] festlegen ließ. Im weiteren Umfeld des Harzhorns wurden bisher weniger Waffenteile im Boden geortet. Das kann durch schwächeres Kampfgeschehen, Plünderung, Überlagerung durch Hangabrutsche und vor allem durch schlechtere Erhaltungsbedingungen im Boden begründet sein. Für die Störung von Fundsituationen kommt großflächig auch die [[mittelalter]]liche Anlage von [[Wölbacker|Wölbackerfluren]] infrage. |

|||

== |

=== Ausgrabungen === |

||

[[Datei:Harzhorn Ausgrabungsbereich 2012 abgedeckt.jpg|mini|Ausgrabungsareal von 2012 im Kamm­bereich, abgedeckt mit Planen]] |

|||

[[Datei:Harzhorn Pressekonferenz 11. Januar 2012.jpg|mini|hochkant=1.5|Vorstellung von Funden des neuen Fundgebietes bei einer Pressekonferenz im Januar 2012. im [[Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege|Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege]]. Von links nach rechts: [[Günther Moosbauer]], [[Petra Lönne]], Michael Wickmann, [[Johanna Wanka]], [[Stefan Winghart]], [[Henning Haßmann]]]] |

|||

[[Datei:Harzhorn Ausgrabung 2013 Schnitt am Hang Kalkstein.jpg|mini|Grabungsschnitt am Rande des bisher prospektierten Hauptkampf­geschehens am Hauptkamm des Harzhorns, 2013]] |

|||

Archäologische [[Ausgrabung]]en fanden bisher ausschließlich im unmittelbaren Fundgebiet statt. Dabei wurden die bereits bei der vorausgegangenen Prospektion angewandten Strategien der [[Schlachtfeldarchäologie]] intensiviert. Die Grabungen wurden unter Leitung des Prähistorikers [[Michael Meyer (Prähistoriker)|Michael Meyer]] von Studenten des Instituts für prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin durchgeführt, wobei in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils mehrwöchige Grabungskampagnen stattfanden.<ref>Eva Werler: {{Webarchiv | url=http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/ausgrabung219.html | wayback=20120809001838 | text=''Neue Grabungen am Harzhorn''}}, [[Norddeutscher Rundfunk]] Online, 9. August 2011.</ref> Die Weitläufigkeit des Fundplatzes lässt dabei nur exemplarische Grabungsschnitte zu. Sie fanden bisher in sieben Fundarealen durch 11 Grabungsschnitte statt (Stand: 2010). Die Areale unterscheiden sich vom Fundspektrum wie auch von der Geländesituation. |

|||

Bereits im Jahre 2009 begannen im weiträumigen Umfeld der Fundstelle [[Prospektion (Archäologie)|Prospektionen]], bei denen auch das historische Wegenetz berücksichtigt wurde. Dabei lieferte das eingesetzte [[Airborne Laserscanning|Airborne-Laserscanning]]-Verfahren ein plastisches Geländemodell unter Ausschaltung der störenden Vegetation durch Wald. Die systematische Suche, insbesondere mit Metalldetektoren, wurde auf einen Umkreis von bis zu zehn Kilometer nach Norden in Richtung [[Seesen]] und nach Süden in Richtung [[Northeim]] ausgedehnt. |

|||

Es zeigte sich, das in landwirtschaftlich genutzten Flächen kaum aussagekräftige Funde zu machen waren und in Waldgebieten die Erhaltungs- und Entdeckungsbedingungen sehr unterschiedlich waren. |

|||

Im Mittelpunkt der knapp vierwöchigen Ausgrabung im August 2012<ref>[http://www.landesarchaeologen.de/aktuelles/newsdetails/fortsetzung-der-ausgrabungen-auf-dem-roemisch-germanischen-schlachtfeld-harzhorn/9eca619b3c38a6aecf739317ac5f5ee4/ ''Fortsetzung der Ausgrabungen auf dem Römisch-Germanischen Schlachtfeld Harzhorn''] beim [[Verband der Landesarchäologen]].</ref> stand der östliche Bereich des Bergrückens, auf dem bei früheren Prospektionen mit Metallsuchgeräten eine hohe Konzentration an Schuhnägeln gefunden wurde.<ref>[http://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten_artikel,-Roemisch-germanisches-Schlachtfeld-%E2%80%A8Harzhorn-_arid,177469.html ''Start der diesjährigen Ausgrabungskampagne: Römisch-germanisches Schlachtfeld Harzhorn.''] In: Deutschland today vom 1. August 2012.</ref> Bei der Grabung wurden drei rund 14 Meter lange und bis zu 4,5 Meter breite Grabungsschnitte angelegt, in denen sich Sandalennägel, Pfeilspitzen, Katapultbolzen und eine Speerspitze fanden.<ref>[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/roemer-zwei-seiten-2470536.html ''Schlachtfeld am Harzhorn: 20 Archäologiestudenten bei Sommergrabung.''] In: ''[[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]]'' vom 22. August 2012.</ref> Die Grabungskampagne 2013 konzentrierte sich wiederum auf diesen Bereich des Hauptkamms in einem Gebiet mit einer hohen Funddichte an römischen Metallteilen,<ref name="Old" /><ref>{{Webarchiv | url=http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/harzhorn177.html | wayback=20130727073245 | text=''Was geschah bei der Schlacht am Harzhorn?''}} auf ndr.de vom 21. Juli 2013.</ref> unter denen Reste eines römischen [[Kettenrüstung|Kettenhemdes]] gefunden wurden.<ref>[http://www.hna.de/lokales/northeim/wieder-spektakulaerer-fund-harzhorn-3058502.html ''Wieder spektakulärer Fund am Harzhorn.''] In: ''hna.de'' vom 15. August 2013.</ref> |

|||

Im November 2010 wurde in rund drei Kilometer Entfernung südwestlich vom Harzhorn ein weiteres Fundareal am [[Kahlberg (Kalefeld)|Kahlberg]] entdeckt.<ref>[http://www.hna.de/lokales/northeim/roemer-germanen-kaempften-kahlberg-1558819.html ''Römer kämpften auch am Kahlberg – Pionieraxt gibt viele Aufschlüsse''], [[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]] Online, 11. Januar 2012.</ref> Zu den dort gemachten Funden gehören unter anderem eine römische [[Dolabra]] (siehe Fundstücke), ein Teil eines römischen Helms und zwei [[Denarius|Denare]], die sich in das Zeitspektrum der bereits gefundenen Münzen am Harzhorn einfügen. Zwei dort gefundene [[Pilum|Pila]] wurden vermutlich im Kampf verbogen. Außerdem wurden eine kleine [[Axt]] und ein [[Geschirr (Zugtier)|Nackenjoch]] eines Zugtieres gefunden. Wegen der gefundenen Wagen- und Zugtierausrüstungen lässt dies auf ein Gefecht des römischen [[Tross]]es schließen, bei dem vor allem Nahkampfwaffen wie [[Lanze]]n zum Einsatz kamen. |

|||

=== Rekonstruktion des Kampfgeschehens === |

|||

[[Datei:Harzhorn-Ereignis-Schussversuche (NLD).JPG|mini|Schussversuche am Harzhorn­kamm mit nachgebauten römischen Torsionsgeschützen, 2012]] |

|||

Im Rahmen der Prospektionsmaßnahmen ab 2008 fanden Archäologen auf der Höhe des Harzhorns an zwei Stellen Katapultspitzen von Torsionsgeschützen und vermuteten eine weitere Stelle im Tal nahe der heutigen Bundesstraße 248.<ref>[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/schlacht-harzhorn-germanen-lagen-roemischen-kreuzfeuer-2634495.html ''Schlacht am Harzhorn: Germanen im Kreuzfeuer''] (mit Videofilm), [[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]] Online, 23. November 2012.</ref> Seither fanden am früheren Kampfplatz mehrfach Schussversuche mit nachgebauten Torsionsgeschützen statt, um die Durchschlagskraft, Schussentfernung sowie Schussrichtung zu rekonstruieren. Die Geschütze waren jeweils so aufgebaut, dass sie in die Richtung feuerten, wo die Katapultspitzen ausgegraben worden sind.<ref>[https://www.welt.de/regionales/hamburg/article111436303/Roemer-Artillerie-auf-antikem-Schlachtfeld-getestet.html ''Nachgebaut: Römer-Artillerie auf antikem Schlachtfeld getestet.''] In: ''[[Die Welt]]'' vom 23. November 2012.</ref> Am 23. November 2012 führten Wissenschaftler und Studierende der Universitäten [[Universität Osnabrück|Osnabrück]] und [[Universität Trier|Trier]] sowie der [[Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg|Helmut-Schmidt-Universität]] Schussversuche mit sechs zum Teil unterschiedlichen Geschütznachbauten durch.<ref>[http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Roemische-Artillerie-feuert-auf-Harzhorn ''Antikes Kriegsgerät getestet: Römische Artillerie feuert auf Harzhorn.''] In: ''Hannoversche Allgemeine Zeitung'' vom 23. November 2012.</ref> Die bis zu 200 Kilogramm schweren Feldgeschütze, deren historische Vorbilder zwischen 200 v. Chr. bis 400 n. Chr. zum Einsatz kamen, wurden von Studierenden der Universitäten und einer Schülergruppe des Gymnasiums [[Chieming|Ising]] nachgebaut.<ref>[https://www.archaeologie-online.de/blog/rekonstruiert-und-erprobt-roemische-feldgeschuetze-am-harzhorn-2154/ ''Römische Feldgeschütze am Harzhorn''], Pressemitteilung der Universität Osnabrück, 23. November 2012, auf archaeologie-online.de.</ref> Die Tests führten zu der Annahme, dass die damalige Schussentfernung am Harzhorn bei 150 Metern gelegen haben könnte. Die Geschosse können jedoch anderen Versuchen zufolge auch bis zu 300 Metern weit fliegen. |

|||

== Funderhaltungsbedingungen == |

== Funderhaltungsbedingungen == |

||

Die bisherigen Ausgrabungen fanden überwiegend auf dem Hauptkamm des Harzhorns im östlichen Bereich statt, wo eine hohe Funddichte an römischen Gegenständen herrscht. Das Gebiet ist mit Wald bestanden, der zum Gutswald der Familie [[Oldershausen (Adelsgeschlecht)|Freiherr von Oldershausen]] gehört.<ref name="Old">[http://www.hna.de/lokales/northeim/studenten-setzen-ausgrabungen-antikem-schlachtfeld-harzhorn-fort-3012693.html ''Studenten graben wieder auf antiken Schlachtfeld am Harzhorn.''] In: hna.de vom 19. Juli 2013.</ref> In den Hangbereichen herrschen durch [[Rendzina]]böden für die Hinterlassenschaften von historischem Kriegsmaterial ideale Erhaltungsbedingungen durch [[Basen (Chemie)|basisches]] Bodenmilieu mit [[Kalkstein]] im Untergrund und einer dünnen Oberbodendeckschicht aus [[Humus]]. Zudem unterblieb in diesen Lagen wegen ihrer Steilheit und dem steinigen Untergrund eine ackerbauliche Nutzung, so dass sich die Funde ungestört [[in situ]] erhalten konnten. In flacheren Bereichen mit abgeschwemmtem Boden besteht das Erdreich aus [[Bodentyp]]en von entkalkter [[Braunerde]], [[Parabraunerde]] und [[Löss]], was anscheinend zur regulären Fundzersetzung beigetragen hat. In den flacheren Bereichen kam es dagegen auch schon früher zu landwirtschaftlicher Nutzung durch [[Wölbacker]] und dadurch zu Zerstörungen von historischem Material. |

|||

[[Datei:Harzhorn Grabungsschnitt von unten 1.jpg|mini|hochkant=1.5|Einer der drei Grabungsschnitte der Grabungskampagne 2012]] |

|||

== Fundstücke == |

|||

Die bisherigen [[Ausgrabung]]en fanden überwiegend auf dem Hauptkamm des Harzhorns im östlichen Bereich statt, wo eine hohe Funddichte an römischen Gegenständen herrscht. Das Gebiet ist mit Wald bestanden, der zum Gutswald der [[Oldershausen (Adelsgeschlecht)|Freiherren von Oldershausen]] gehört.<ref name="Old">[http://www.hna.de/lokales/northeim/studenten-setzen-ausgrabungen-antikem-schlachtfeld-harzhorn-fort-3012693.html ''Studenten graben wieder auf antiken Schlachtfeld am Harzhorn''] in hna.de vom 19. Juli 2013.</ref> In den Hangbereichen herrschen durch [[Rendzina]]böden für die Hinterlassenschaften ideale Erhaltungsbedingungen durch [[Basen (Chemie)|basisches]] Bodenmilieu mit [[Kalkstein]] im Untergrund und einer dünnen Oberbodendeckschicht aus [[Humus]]. Zudem unterblieb in diesen Lagen wegen ihrer Steilheit und dem steinigen Untergrund eine ackerbauliche Nutzung, so dass sich die Funde ungestört [[in situ]] erhalten konnten. In flacheren Bereichen mit abgeschwemmtem Boden besteht das Erdreich aus den [[Bodentyp]]en von entkalter [[Braunerde]], [[Parabraunerde]] und [[Löss]], was anscheinend zur Fundzersetzung beigetragen hat. In den flacheren Bereichen kam es in früheren Zeiten auch zu landwirtschaftlicher Nutzung durch [[Wölbacker]]. |

|||

[[Datei:Harzhorn Fundstücke Berlin Ausstellung Bewegte Zeiten.jpg|mini|hochkant=1.6|Fundstücke]] |

|||

Die Funddatenbank umfasst bisher rund 3100 Artefakte (Stand Sommer 2013), von denen vorbehaltlich weiterer Untersuchungen etwa 1700 relativ sicher aus dem fraglichen Zeitraum des 3. Jahrhunderts stammen und römischer Herkunft sind. Nur vier Fundobjekte sind nachweisbar germanischen Ursprungs.<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 334.</ref> Die Funde sind zum größten Teil bei Prospektionen mit [[Metalldetektor|Metallsuchgeräten]] gemacht worden. Die größte Fundgruppe besteht aus ca. 1400 römischen Schuhnägeln. Die zweitgrößte Fundgruppe mit 214 Fundstücken umfasst Reste bzw. Geschosse von [[Fernwaffe]]n, wie Katapultbolzen, Pfeil-, Speer-, Lanzen- und Pilaspitzen. Mehrheitlich sind es Katapultbolzen mit 131 Exemplaren,<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 334.</ref> von denen zahlreiche Bolzen durch die Wucht des Aufpralls verformte Spitzen aufweisen. Die durchschnittliche Länge der Geschosse liegt zwischen 6 und 13 Zentimetern. Bisher wurden 43 Pfeilspitzen gefunden, darunter 24 dreiflügelige Spitzen. Weitere Fundstücke sind eine römische [[Fibel (Schließe)|Fibel]] aus Bronze, Fragmente eines eisernen Kettenhemdes, eiserne Gürtelbesätze, ein eisernes Scheidenblech und ein [[Gemellianus|Thekenbeschlag]].<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 335.</ref> 16 Artefakte sind Überreste römischer Wagen, darunter ein bronzener [[Geschirr (Zugtier)#Joch|Jochaufsatz]] für die Leinenführung, Achsnägel, [[Hipposandale]]n sowie Teile einer [[Kandare]] und einer [[Trense]].<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 343.</ref> |

|||

Am Nordosthang des Harzhorns wurde in einer lehmverfüllten Grube der vollständige Vorderbereich eines Pferde- oder Maultierskeletts gefunden. [[Radiokarbonmethode|C14-Untersuchungen]] hierüber und eine gefundene Lanzenspitze lassen darauf schließen, dass das Tier im Verlauf der Kampfhandlungen getroffen wurde und dadurch verendet sein muss. Durch seinen Sturz in eine Baumwurfgrube haben sich die jetzt untersuchten Skelettreste erhalten.<ref>Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' Band 88, 2010, S. 313–402, hier S. 356–364.</ref> |

|||

== Ausgrabungen == |

|||

Bei den archäologischen Ausgrabungen kamen Strategien der [[Schlachtfeldarchäologie]] zur Untersuchung von [[Schlacht]]feldern zur Anwendung. Die Grabungen werden unter Leitung des Prähistorikers [[Michael Meyer]] von Studenten des Instituts für prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin durchgeführt, wobei in den Jahren 2009 bis 2013 jeweils mehrwöchige Grabungskampagnen stattfanden.<ref>Eva Werler: [http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/ausgrabung219.html ''Neue Grabungen am Harzhorn''], [[Norddeutscher Rundfunk]] Online, 9. August 2011.</ref> Die Weitläufigkeit des Fundplatzes lässt dabei nur exemplarische Grabungsschnitte zu. Sie fanden bisher in sieben Fundarealen durch 11 Grabungsschnitte statt (Stand: 2010). Die Areale unterscheiden sich vom Fundspektrum wie von der Geländesituation her. |

|||

[[Datei:Harzhorn-Ereignis Dolabra-Ritzung LEG IIII S A (NLD)-2.JPG|mini|x100px|Nahaufnahme der Dolabra mit eingeschlagener Inschrift ''LEG IIII S A'' für [[Legio IIII Flavia Felix]]]] |

|||

Im Mittelpunkt der vierwöchigen Ausgrabung im August 2012 stand der östliche Bereich des Bergrückens, wo bei früheren Prospektionen mit Metallsuchgeräten eine hohe Konzentration an Schuhnägeln gefunden wurde.<ref>[http://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten_artikel,-Roemisch-germanisches-Schlachtfeld-%E2%80%A8Harzhorn-_arid,177469.html ''Start der diesjährigen Ausgrabungskampagne: Römisch-germanisches Schlachtfeld

Harzhorn''], Deutschland today, 1. August 2012.</ref> Bei der Grabung wurden drei rund 14 Meter lange und bis zu 4,5 Meter breite Grabungsschnitte angelegt, in denen sich Sandalennägel, Pfeilspitzen, Katapultbolzen und eine Speerspitze fanden.<ref>[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/roemer-zwei-seiten-2470536.html ''Schlachtfeld am Harzhorn: 20 Archäologiestudenten bei Sommergrabung''], [[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]] Online, 22. August 2012.</ref> Die Grabungskampagne 2013 konzentrierte sich wiederum auf diesen Bereich des Hauptkamms in einem Gebiet mit einer hohen Funddichte an römischen Metallteilen.<ref name="Old"/> <ref> [http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/harzhorn177.html ''Was geschah bei der Schlacht am Harzhorn? ''] auf ndr.de vom 21. Juli 2013.</ref> |

|||

<div class="tright" style="clear:none;">[[Datei:Harzhorn Original Dolabra in Folie mit Stickstoff.jpg|mini|ohne|x100px|Die 2010 gefundene [[Dolabra]], noch unter Stickstofffolie konser­viert]]</div> |

|||

Zu den außergewöhnlichen Funden zählt eine Ende 2010 entdeckte gut erhaltene, fast 2,5 Kilogramm schwere und nahezu 45 Zentimeter lange römische ''[[Dolabra]]''. Auf der einen eisernen Seite waren die Zeichen ''LEG IIII S A'' eingeschlagen.<ref>[https://www.welt.de/channels-extern/ipad3_welthd/article13804443/Roms-vierte-Legion-fuehrte-Krieg-in-Germanien.html ''Roms vierte Legion führte Krieg in Germanien.''] In: ''[[Die Welt]]'' vom 8. Januar 2012.</ref> Der Archäologe [[Günther Moosbauer]]<ref>Martin Sommer: [http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/kultur/lokal/roms-vergessene-schlacht-1559300.html ''Roms vergessene Schlacht.''] In: ''[[Kreiszeitung]] Online'' vom 12. Januar 2012.</ref> konnte gemeinsam mit dem [[Alte Geschichte|Althistoriker]] [[Rainer Wiegels]] die Inschrift zuordnen.<ref>Dankwart Guratzsch: [https://www.welt.de/kultur/article13810340/Geschichte-Grossgermaniens-vor-der-Neuinterpretation.html ''Sensationsfund: Geschichte Großgermaniens vor der Neuinterpretation.''] In: ''[[Die Welt]]'' vom 11. Januar 2012.</ref> Sie erkannten das Werkzeug anhand der Schriftzeichen als zur [[Legio IIII Flavia Felix|''Legio IIII Flavia Severiana Alexandriana'']] (oder ''Legio IIII Flavia Felix'') zugehörig.<ref name="Dolabra 4/2011" /><ref>Dietmar Vonend: ''Das Geheimnis der Dolabra führt in das Jahr 235.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.'' Ausgabe 1/2012; [http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Roemische-Legion-aus-Serbien-am-Harzhorn ''Inschrift auf Streitaxt: Römische Legion aus Serbien am Harzhorn''], [[Göttinger Tageblatt]], 11. Januar 2012; Florian Arnold: [http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/wie-die-axt-im-germanenwalde-id344041.html ''Wie die Axt im Germanenwalde.''] In: ''[[Braunschweiger Zeitung]] Online'' vom 11. Januar 2012.</ref> Diese Einheit, die im 3. Jahrhundert ihr Stammlager in [[Singidunum]], dem heutigen [[Belgrad]], in der damaligen römischen Provinz ''[[Moesia superior]]'' (Obermösien) hatte, galt als besonders schlagkräftig.<ref>Thomas Brock: [http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/roemischer-waffenfund-die-axt-vom-harzhorn-11603764.html ''Römischer Waffenfund: Die Axt vom Harzhorn.''] In: ''[[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]'' vom 14. Januar 2012.</ref> Der Fund wird als weiterer Beleg für die Beteiligung von Legionären an dem Gefecht gewertet.<ref name="Dolabra 4/2011" /> Prinzipiell ist zwar denkbar, dass sich die Dolabra zuletzt in feindlichen Händen befunden hat, doch kann dies als höchst unwahrscheinlich gelten. |

|||

<gallery widths="160" heights="155" perrow="4"> |

|||

Michael Meyer Grabung Harzhorn Erklärungen.jpg|Grabungsleiter [[Michael Meyer]] am Harzhorn, 2012 |

|||

Am 12. August 2013<ref>[http://www.hna.de/lokales/northeim/wieder-spektakulaerer-fund-harzhorn-3058502.html ''Harzhorn: Archäologen finden Kettenhemd.''] In: hna.de vom 15. August 2013.</ref> kam es zu einem weiteren bedeutenden Fund: Am Harzhorn-Hauptkamm, am Rande des bisher prospektierten Hauptkampfgeschehens<ref>[http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-16543-2013-08-16.html ''Kettenhemd eines römischen Soldaten gefunden''] bei [[Scinexx]] vom 16. August 2013.</ref>, wurde eine weitgehend vollständige ''[[Lorica hamata]]'', ein römisches [[Kettenrüstung|Kettenhemd]], entdeckt.<ref>[http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/germanen-und-roemer-kettenhemd-am-schlachtfeld-harzhorn-a-916778.html ''Archäologen entdecken Kettenhemd aus der Schlacht am Harzhorn.''] In: ''[[Der Spiegel (online)|Spiegel Online]]'' vom 15. August 2013; {{Webarchiv | url=http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/harzhorn221.html | wayback=20131003143536 | text=''Wahre Geschichte: Der Legionär im Kettenhemd.''}} bei ndr.de vom 15. August 2013.</ref> Die im Laufe der Zeit zu mehreren Metallklumpen korrodierte metallene [[Kettenrüstung]] lag nur drei bis zehn Zentimeter unter der Erdoberfläche.<ref>[http://www.tagesspiegel.de/wissen/historischer-kampf-am-harzhorn-die-rostigen-reste-der-schlacht/8645998.html ''Die rostigen Reste der Schlacht.''] In: ''[[Der Tagesspiegel]]'' vom 15. August 2013; [http://www.dtoday.de/regionen/lokal-panorama_artikel,-Sensationeller-Fund-Kettenhemd-aus-dem-3-Jahrhundert-_arid,276390.html ''Sensationeller Fund – Kettenhemd aus dem 3. Jahrhundert''] bei Deutschland today vom 16. August 2013.</ref> Ein Teil des Fundes wurde im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege bereits gereinigt und präpariert.<ref>[http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/2218984/ Deutschlandfunk – Sendung ''Forschung Aktuell.''] am 16. August, abgerufen am 18. August 2013.</ref> Das Hemd stellt einen weiteren bedeutenden Fund dar, denn es ist einerseits fast vollständig erhalten, andererseits sind Funde persönlicher Ausrüstungsgegenstände römischer Legionäre in der ''Germania magna'' äußerst selten.<ref>[https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2013/fup_13_232/index.html ''Archäologen der Freien Universität Berlin graben weitgehend erhaltenes Kettenhemd eines römischen Soldaten aus.''] Meldung der [[Freie Universität Berlin|FU Berlin]] vom 15. August 2013; [https://www.archaeologie-online.de/nachrichten/schlacht-am-harzhorn-kettenhemd-eines-roemischen-soldaten-gefunden-2341/ Schlacht am Harzhorn: Kettenhemd eines römischen Soldaten gefunden.] In: ''Archäologie.online'' vom 18. August 2013.</ref> Das einzige andere Exemplar, das im heutigen Deutschland gefunden wurde, ist das fast vollständig erhaltene römische Kettenhemd aus dem [[Thorsberger Moor]] in Schleswig-Holstein. |

|||

Harzhorn Geländeschnitte Ostbereich Sommer.jpg|Zwei kleinere, frühere Ausgrabungsbereiche auf dem Harzhorn |

|||

Harzhorn Grabung Pferdteile Geländer.jpg|Früherer Ausgrabungsbereich am steilen Nordhang mit Sicherungsgeländer |

|||

<gallery class="center" widths="130" caption="Fundstücke"> |

|||

File:Harzhorn Ausgrabung 2013 Schnitt am Hang Kalkstein.jpg|Grabungsschnitt am Hauptkamm des Harzhorns, 2013 |

|||

Harzhorn-Ereignis germanische Lanzenspitze (NLD)-2.JPG|Am Harzhorn gefundene Spitze einer germanischen Lanze mit [[Tülle (Werkzeug)|Tülle]] und Verzierungen in restauriertem Zustand |

|||

Harzhorn Fund Pila.jpg|Zwei verbogene Pila |

|||

Harzhorn Fund Helmteil.jpg|Teil eines römischen Helms vom [[Niederbieber (Helm)|Typ Niederbieber]] mit möglicherweise im Kampf entstandener Scharte, links |

|||

Harzhorn Fund Lanze verbogen.jpg|Lanzenspitzen, eine davon könnte im Kampf verbogen worden sein |

|||

Harzhorn-Ereignis roemische Katapultgeschosse (Braunschweigisches Landesmuseum).jpg|Eiserne Spitzen römischer Katapultgeschosse |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

== Fundbewertung und Einordnung == |

|||

== Fundstücke == |

|||

=== Fundbewertung und Arbeitshypothese === |

|||

Die Funddatenbank umfasst bisher (Stand: 2010) rund 3100 Artefakte, von denen vorbehaltlich weiterer Untersuchungen etwa 1700 relativ sicher aus dem fraglichen Zeitraum des 3. Jahrhunderts stammen und römischer Herkunft sind. Nur vier Fundobjekte lassen sich germanischen Zusammenhängen zuordnen.<ref> Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' 88, 2010, S. 334 ''(Das Fundmaterial).''</ref> Die Funde sind zum größten Teil bei der Prospektion mit dem [[Metalldetektor|Metallsuchgerät]] gemacht worden. Die größte Fundgruppe stellen römische Schuhnägel mit rund 1.400 Exemplaren dar. Die zweitgrößte Fundgruppe mit 214 Fundstücken umfasst Reste von Fernwaffen, wie Katapultbolzen, Pfeil-, Speer,- Lanzen und [[Pilum|Pilaspitzen]]. Darunter überwiegen Katapultbolzen mit 131 Exemplaren,<ref> Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' 88, 2010, S. 334 ''(Die Gesamtverteilung des Fundmaterials).''</ref> von denen bei etlichen durch die Wucht des Aufpralls die Spitze deformiert ist. Die durchschnittliche Länge der Geschosse liegt zwischen 6 und 13 cm. An Pfeilspitzen wurden 43 Exemplare gefunden, darunter 24 dreiflügelige. Weitere Fundstücke sind eine römische [[Fibel (Tracht)|Fibel]] aus Bronze, Fragmente eines eisernen Kettenhemdes, eiserne Gürtelbesätze, ein eisernes Scheidenblech und ein [[Gemellianus|Thekenbeschlag]].<ref> Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' 88, 2010, S. 335 ''(Waffen).''</ref> Von römischen Wagen gibt es 16 Fundstücke, darunter ein bronzener Jochaufsatz für die Leinenführung, Achsnägel, [[Hipposandale]]n sowie Teile einer [[Kandare]] und einer [[Trense]].<ref> Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' 88, 2010, S. 343 ''(Pferdegeschirr und Wagen).''</ref> |

|||

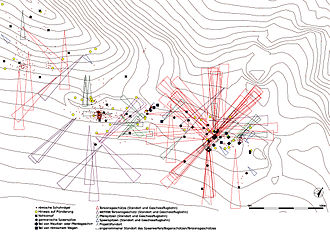

[[Datei:Harzhornereignis Schussbahnen Artefakte NLD cropped.jpg|mini|hochkant=1.5|Fundorte von Artefakten der Kampfhandlungen auf dem Kamm. Die Grafik zeigt ermittelte Flugbahnen römischer Katapultgeschosse, Pfeile und Speere. Darüber hinaus ist eine sogenannte „[[killing zone]]“ (rechts) erkennbar. Dort war der Beschuss durch römische Torsionsgeschütze so dicht, dass in diesem Bereich höchstwahrscheinlich kein Gegner überleben konnte.]] |

|||

Anhand der archäologischen Funde am Harzhorn gilt bisher nur als sicher, dass ein Angriff mit Katapultprojektilen durch [[Bogenschütze]]n von Norden nach Süden stattfand. Die verantwortlichen Wissenschaftler sind inzwischen überzeugt, dass die gefundenen Artefakte [[Römische Legion|römischen Legionären]] und [[Auxiliartruppen|Hilfstruppen]] zuzuordnen sind. Anfangs wollten einige Forscher nicht völlig ausschließen, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen germanischen Stämmen gehandelt haben könnte, ausgerüstet mit Waffen aus römischer Produktion.<ref>Vorsichtige Zweifel äußerte zunächst etwa der Althistoriker [[Ralf Urban]] von der Universität Erlangen-Nürnberg: [http://www.nordbayern.de/ressorts/die-romer-warfen-keine-waffen-weg-1.494101/kommentare-7.375670 ''„Die Römer warfen keine Waffen weg“: Erlanger Althistoriker hat Zweifel am Sensationsfund''] (Interview). In: ''[[Nürnberger Zeitung]]'' vom 16. Dezember 2008; [https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/sensationsfund-forscher-entdecken-reste-roemischer-waffen-a-595919.html ''Sensationsfund: Forscher entdecken Reste römischer Waffen.''] In: ''[[Der Spiegel (online)|Spiegel Online]]'' vom 11. Dezember 2008.</ref> Durch andere Funde, etwa aus dem [[Thorsberger Moor]] in Schleswig-Holstein, weiß man, dass im 3. Jahrhundert zahlreiche innergermanische Konflikte ausgetragen wurden, wobei die Krieger auch römische Waffen benutzten. Weitere Funde am Harzhorn, darunter die zahlreichen Katapultprojektile aus [[Balliste]]n (Torsionsgeschützen), sprechen nach Ansicht der Wissenschaftler jedoch inzwischen eindeutig dafür, dass hier eine starke römische Einheit, bestehend aus Infanterie, Bogenschützen, schwerer [[Kavallerie]] und Artillerie, in einen heftigen Kampf verwickelt war; denn davon, dass Germanen diese speziell römische Kriegstechnik je eingesetzt hätten, ist bislang nichts bekannt. Die Stärke der Römer wird auf mindestens zwei [[Kohorte]]n (1000 Mann) bis hin zu 9000 Mann geschätzt. Auch andere Fundstücke belegen inzwischen eindeutig die Präsenz kaiserlich-römischer Soldaten. Da sie schwere Torsionsgeschütze und Reisewagen mitführten, kann es sich bei ihnen nicht nur um einen [[Stoßtrupp]] gehandelt haben. Aus zeitgenössischen literarischen Quellen wie [[Herodian]] weiß man, dass die kaiserlichen Truppen im frühen 3. Jahrhundert im Feindesland oft in mehreren Formationen, sogenannten Säulen von jeweils einigen tausend Mann marschierten. Um eine solche [[Kolonne (Militär)|Marschsäule]] könnte es sich auch in diesem Fall gehandelt haben. |

|||

[[Datei:Harzhorn-Ereignis vermutete Marschroute der Roemer (Braunschweigisches Landesmuseum).pdf|mini|Vermutete Marschroute der Legionen durch die [[Germania magna]]]] |

|||

Bei den Ausgrabungen wurde am Nordosthang des Harzhorns in einer lehmverfüllten Grube der vollständige Vorderbereich eines Pferde- oder Maultierskeletts ausgegraben. C-14 Untersuchungen des Befundes und eine gefundene Lanzenspitze lassen darauf schließen, dass das Tier im Verlauf der Kampfhandlungen verendet ist. Durch seinen Sturz in eine Baumwurfgrube haben sich Reste des Tieres erhalten.<ref> Frank Berger, Felix Bittmann, Michael Geschwinde, Petra Lönne, Michael Meyer, Günther Moosbauer: ''Die römisch-germanische Auseinandersetzung am Harzhorn (Lkr. Northeim, Niedersachsen).'' In: ''Germania.'' 88, 2010, S. 356-364 ''(Die archäologischen Ausgrabungen).''</ref> |

|||

Der Arbeitshypothese zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die römischen Truppen auf einem Marsch, aus dem Norden kommend, befanden. Der nach Süden führende Durchgangskorridor am Harzhorn war offenbar von Feinden versperrt. Allerdings konnten durch die bisherigen Ausgrabungen keine Spuren einer Sperre durch [[Verhau]]e oder [[Pfostengrube|Pfostenlöcher]] von [[Palisade]]n nachgewiesen werden. Die Legionäre mussten sich ihren Weg unter massivem Waffeneinsatz über den Höhenzug erkämpfen, statt durch die zur damaligen Zeit vermutlich versumpfte Niederung zu marschieren. Zunächst könnte versucht worden sein, die Harzhornanhöhe zu stürmen. Nach dem mutmaßlichen Scheitern dieser ersten Attacke verlegten sich die Römer wohl auf den Einsatz von Fernwaffen. Umgekehrt kann es auch so gewesen sein, dass der Einsatz der Ballisten einem Gegenangriff der Infanterie planmäßig voranging: Nach Ansicht der Ausgräber deutet die hohe Konzentration der Geschosse auf mittlerer Höhe des Hanges darauf hin, dass hier ein germanischer Sturmangriff erfolgte, der in heftiges römisches Feuer geriet. Herodian berichtet, dass das römische Heer damals, im Gegensatz zu den Germanen, Fernwaffen bevorzugte. Die Lage der Funde spricht dabei für einen Erfolg der römischen Einheit, wohl auch dank ihrer überlegenen Militärtechnik. Die Entscheidung scheint durch einen erfolgreichen Flankenangriff der kaiserlichen Reiterei gefallen zu sein. Dass die Römer aber zugleich relativ viel Material auf dem Schlachtfeld zurückließen, deutet darauf hin, dass sie sich weiterhin bedroht fühlten und trotz ihres Sieges rasch weiterzogen. Als Geschehen ist auch ein Überfall der Germanen auf den römischen Tross denkbar, dem die Kampftruppen dann zu Hilfe eilten. |

|||

Das 2010 entdeckte weitere Fundareal, etwa drei Kilometer vom Harzhorn entfernt, mit Zeichen einer gleichzeitigen bewaffneten Auseinandersetzung lässt ebenfalls darauf schließen, dass hier eine weiträumige [[Operation (Militär)|Militäroperation]] der Römer stattfand, die mutmaßlich ebenso in mehreren Säulen marschierten. Das Gefecht am Harzhorn wird dabei militärisch keine sehr große Bedeutung gehabt haben. |

|||

Ein außergewöhnlicher Fund war Ende 2010 eine gut erhaltene, fast 2,5 Kilogramm schwere und nahezu 45 Zentimeter lange römische [[Dolabra]]. Auf einer Seite waren die Zeichen ''LEG IIII S A'' eingraviert.<ref>[http://www.welt.de/channels-extern/ipad3_welthd/article13804443/Roms-vierte-Legion-fuehrte-Krieg-in-Germanien.html ''Roms vierte Legion führte Krieg in Germanien''], [[Die Welt]], 8. Januar 2012.</ref> Der Archäologe [[Günther Moosbauer]] entschlüsselte<ref>Martin Sommer: [http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/kultur/lokal/roms-vergessene-schlacht-1559300.html ''Roms vergessene Schlacht''], [[Kreiszeitung Syke|Kreiszeitung]] Online, 12. Januar 2012.</ref> gemeinsam mit dem [[Alte Geschichte|Althistoriker]] [[Rainer Wiegels]] die Inschrift.<ref>Dankwart Guratzsch: [http://www.welt.de/kultur/article13810340/Geschichte-Grossgermaniens-vor-der-Neuinterpretation.html ''Sensationsfund: Geschichte Großgermaniens vor der Neuinterpretation''], [[Die Welt]], 11. Januar 2012.</ref> Sie ordneten das Werkzeug anhand der eingeschlagenen Schriftzeichen der [[Legio IIII Flavia Felix|''Legio IIII Flavia Severiana Alexandriana'']] (oder ''Legio IIII Flavia Felix'') zu.<ref name="Dolabra 4/2011" /><ref>Dietmar Vonend: ''Das Geheimnis der Dolabra führt in das Jahr 235.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen'' 1/2012.</ref><ref>[http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Roemische-Legion-aus-Serbien-am-Harzhorn ''Inschrift auf Streitaxt: Römische Legion aus Serbien am Harzhorn''], [[Göttinger Tageblatt]], 11. Januar 2012.</ref><ref>Florian Arnold: [http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/wie-die-axt-im-germanenwalde-id344041.html ''Wie die Axt im Germanenwalde''], [[Braunschweiger Zeitung]] Online, 11. Januar 2012.</ref> Diese Einheit, die im 3. Jahrhundert in ihrem Stammlager [[Singidunum]] (heute Belgrad) in der römischen Provinz ''[[Moesia superior]]'' (Obermösien) stationiert war, galt als besonders schlagkräftig.<ref>Thomas Brock: [http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/roemischer-waffenfund-die-axt-vom-harzhorn-11603764.html ''Römischer Waffenfund: Die Axt vom Harzhorn''], [[Frankfurter Allgemeine Zeitung]], 14. Januar 2012.</ref> Der Fund wird als weiterer Beleg für die Beteiligung von Legionären an dem Gefecht gewertet.<ref name="Dolabra 4/2011" /> Prinzipiell ist zwar möglich, dass die Dolabra zuletzt in fremden Händen war, doch kann dies als unwahrscheinlich gelten. |

|||

=== Zeitliche Einordnung === |

|||

<gallery perrow="5" caption="Fotos von Fundstücken"> |

|||

Wegen des frühen Fundes einer Münze, die den Kaiser [[Commodus]] (180–192) abbildet, sowie aufgrund der Ausrüstungsgegenstände vermuteten die Wissenschaftler zunächst lediglich, dass der Kampf nach 180 n. Chr. (Herrschaftsantritt des Commodus) und vor der Mitte des 3. Jahrhunderts stattgefunden haben müsse, als sich die Ausrüstung der römischen Armee erheblich veränderte. Als hypothetische Datierung wurde dabei anfangs allgemein das frühe 3. Jahrhundert erwogen, wobei vor allem die Zeit der Germanienfeldzüge des römischen Kaisers [[Caracalla]] (211–217) in Frage kam. Neue Fundmünzen aus der Zeit der Kaiser [[Elagabal]] (218–222) und [[Severus Alexander]] (222–235) erlauben inzwischen eine weitere zeitliche Eingrenzung; sie schließen den Germanienkrieg Caracallas als Kontext aus und deuten nunmehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Regierungszeit des Kaisers [[Maximinus Thrax]] (235–238) hin. Der [[Numismatik]]er [[Frank Berger (Numismatiker)|Frank Berger]] datierte die Schlacht zunächst etwas vorsichtiger auf den Zeitraum zwischen 230 und 235 n. Chr. Die jüngsten bislang gefundenen eindeutig datierbaren Münzen, Denare aus dem Jahr 225, bilden als [[Schlussmünze]] einen [[Terminus post quem]]. Damit ist der frühestmögliche Zeitpunkt des Gefechts festgelegt.<ref>[[Frank Berger (Numismatiker)|Frank Berger]]: ''Die römischen Münzen am Harzhorn.'' In: Heike Pöppelmann, Korana Deppmeyer, Wolf-Dieter Steinmetz (Hrsg.): ''Roms vergessener Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn.'' Konrad Theiss, Darmstadt 2013, S. 285–293.</ref> Einige gefundene Speerspitzen hatten zudem noch alte, unverkohlte Holzreste in ihrem Schaft, die mit der [[Radiokarbonmethode|C14-Methode]] auf ein Alter von etwa 1800 Jahren (± 30 Jahre) datiert wurden. Ähnlich, mit der Enddatierung auf 240 n. Chr., fiel die Analyse von ausgegrabenen Knochenresten eines [[Equidae|Equiden]] aus. |

|||

Harzhorn Original Dolabra in Folie mit Stickstoff.jpg|Gefundene [[Dolabra]], noch unter Stickstofffolie konserviert |

|||

Harzhorn Fund Helmteil.jpg|Teil eines römischen Helms mit möglicherweise im Kampf entstandener Scharte, links |

|||

Harzhorn Fund Lanze verbogen.jpg|Lanzenspitzen, eine könnte im Kampf verbogen worden sein |

|||

Harzhorn Fund Amboss.jpg|Mobiler [[Amboss]] |

|||

Harzhhorn Fund Wagenhaken.jpg|Wagenteile |

|||

Harzhhorn Fund Wagenradteil.jpg|Wagenradbefestigung |

|||

Harzhorn Fund Wagenteil.jpg|[[Zügel]]führung eines römischen [[Fuhrwerk]]s |

|||

Wikipedia im BLM Katapultbolzen Restaurierung Hand.jpg|Katapultspitze von [[Torsionsgeschütz]] |

|||

Harzhorn Fund Pila.jpg|Zwei verbogene [[Pilum|Pila]] |

|||

Harzhorn Fund Metallteil.jpg|Beschlagteil, eventuell von einem [[Schild (Schutzwaffe)|Schild]] |

|||

</gallery> |

|||

Damit ergibt sich in der Kombination des numismatischen und archäologischen Befundes mit den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Untersuchungen ein Zeitfenster von 228 bis etwa 240 n. Chr. Aufgrund der diversen archäologischen und numismatischen Indizien gilt mittlerweile als so gut wie sicher, dass sich das Kampfgeschehen am Harzhorn im Herbst 235 n. Chr. ereignete und in den Kontext des großen Germanienkrieges von Maximinus Thrax gehört,<ref>''Das Schlachtfeld am Harzhorn: Neue archäologische Untersuchungen 2009 und 2010.'' In: ''Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen.'' Ausgabe 1/2011.</ref> wobei der Numismatiker [[Reinhard Wolters (Althistoriker)|Reinhard Wolters]] eine Datierung auf 236 n. Chr. vorgeschlagen hat, da seines Erachtens der römische Vorstoß ins Innere Germaniens, entgegen dem Bericht [[Herodian]]s, erst im zweiten Herrschaftsjahr des Maximinus erfolgt sei, während es 235 n. Chr. nur zu grenznahen Kämpfen gekommen sei.<ref>Reinhard Wolters: ''Wiedergewonnene Geschichte. Der Feldzug des Maximinus Trax in das Innere Germaniens 235/236 n. Chr. in der numismatischen Überlieferung''. In: Heike Pöppelmann, Korana Deppmeyer, Wolf-Dieter Steinmetz (Hrsg.): ''Roms vergessener Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn'', Darmstadt 2013, S. 116–123.</ref> |

|||

== Kampfrekonstruktion == |

|||

[[Datei:Harzhorn-Ereignis vermutete Marschroute der Roemer (Braunschweigisches Landesmuseum).pdf|mini|Vermutete Marschroute der Legionen durch die [[Magna Germania]]]] |

|||

Im Rahmen der Prospektionsmaßnahmen ab 2008 fanden Archäologen auf der Höhe des Harzhorns an zwei Stellen Katapultspitzen von [[Torsionsgeschütz]]en und vermuten eine weitere Stelle im Tal nahe der heutigen Bundesstraße.<ref>[http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/schlacht-harzhorn-germanen-lagen-roemischen-kreuzfeuer-2634495.html ''Schlacht am Harzhorn: Germanen im Kreuzfeuer''] (mit Videofilm), [[Hessische/Niedersächsische Allgemeine]] Online, 23. November 2012.</ref> Seither fanden am früheren Kampfplatz mehrfach Schussversuche mit nachgebauten Torsionsgeschützen statt, um die Durchschlagskraft, Schussentfernung sowie Schussrichtung zu rekonstruieren. Die Geschütze waren jeweils so aufgebaut, dass sie in die Richtung feuerten, wo die Katapultspitzen ausgegraben worden sind.<ref>[http://www.welt.de/regionales/hamburg/article111436303/Roemer-Artillerie-auf-antikem-Schlachtfeld-getestet.html ''Nachgebaut: Römer-Artillerie auf antikem Schlachtfeld getestet''], [[Die Welt]], 23. November 2012.</ref> Am 23. November 2012 führten Wissenschaftler und Studierende der Universitäten [[Universität Osnabrück|Osnabrück]] und [[Universität Trier|Trier]] sowie der [[Helmut-Schmidt-Universität|Universität der Bundeswehr Hamburg]] Schussversuche mit sechs zum Teil unterschiedlichen Geschütznachbauten durch.<ref>[http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Roemische-Artillerie-feuert-auf-Harzhorn ''Antikes Kriegsgerät getestet: Römische Artillerie feuert auf Harzhorn''], Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23. November 2012.</ref> Die bis zu 200 Kilogramm schweren Feldgeschütze, deren historische Vorbilder zwischen 200 v. Chr. bis 400 n. Chr. zum Einsatz kamen, wurden von Studierenden der Universitäten und einer Schülergruppe des Gymnasiums [[Chieming|Ising]] gebaut.<ref>[http://www2.uni-osnabrueck.de/pressestelle/mitteilungen/Detail.cfm?schluessel_nummer=289&schluessel_jahr=2012&RequestTimeout=50 ''Römische Feldgeschütze am Harzhorn''], Universität Osnabrück (Pressemitteilung), 23. November 2012.</ref> Die Tests in Gegenwart des [[Provinzialrömische Archäologie|provinzialrömischen Archäologen]] [[Günther Moosbauer]] führten zu der Annahme, dass die damalige Schussentfernung am Harzhorn bei 150 Metern gelegen haben könnte. Die Geschosse können anderen Versuchen zufolge bis zu 300 Metern weit fliegen. |

|||

=== Quellenlage zum Germanenfeldzug 235/236 === |

|||

== Fundbewertung und Arbeitshypothese == |

|||

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Nachricht der [[spätantike]]n ''[[Historia Augusta]]'',<ref>Historia Augusta, ''Vita Maximini duo'' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Historia_Augusta/Maximini_duo*.html#12 12,1].</ref> dass Kaiser [[Maximinus Thrax]] unverzüglich nach seiner Machtübernahme im Jahr 235 von [[Mogontiacum]] aus mit seinen Truppen zwischen 300 ''(trecenta)'' und 400 ''(quadringenta)'' Meilen tief in germanisches Gebiet vorgestoßen sei, was in der Tat dem nördlichen Niedersachsen entspräche.<ref>Allgemein zum Feldzug (mit Berücksichtigung der Schlacht) siehe nun [[Gustav Adolf Lehmann]]: ''Imperium und Barbaricum. Neue Befunde und Erkenntnisse zu den römisch-germanischen Auseinandersetzungen im nordwestdeutschen Raum – von der augusteischen Okkupationsphase bis zum Germanien-Zug des Maximinus Thrax (235 n. Chr.)''. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2011, ISBN 978-3-7001-7093-8, S. 102–112.</ref> Da man aber nicht für möglich hielt, dass während der sogenannten [[Reichskrise des 3. Jahrhunderts]] noch eine solche militärische Aktion stattgefunden habe, wurde diese Angabe der Handschriften, einem Vorschlag des französischen Altphilologen [[Claudius Salmasius|Claude de Saumaise]] folgend, in den neuzeitlichen Editionen des Textes stets zu ''triginta'' und ''quadraginta'' (30 oder 40 Meilen) [[Emendation (Editionsphilologie)|„korrigiert“]].<ref>Zu der fraglichen Textstelle auch Klaus-Peter Johne: ''Die Römer an der Elbe. Das Stromgebiet der Elbe im geographischen Weltbild und im politischen Bewusstsein der griechisch-römischen Antike.'' Akademie-Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-05-003445-4, S. 262–263, der aber (da er vor der Entdeckung des Schlachtfelds schrieb) damals noch einen Kopierfehler und einen bescheidenen Umfang des Feldzugs annahm.</ref> Erst seit der Auffindung des Schlachtfeldes bei Kalefeld existiert ein klarer Beleg dafür, dass die Angaben der Historia Augusta in diesem Punkt verlässlich sind und um 235 tatsächlich ein Vorstoß ins Innere Germaniens stattfand. Im Jahr 233 hatten die Germanen römisches Gebiet verwüstet, 235 kam es dann unter dem neuen Kaiser Maximinus zu dem bereits von Severus Alexander vorbereiteten Gegenschlag Roms. |

|||