„Gabriele D’Annunzio“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Werk: Überschrift, Kleinigkeiten Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |

Annunzio Gabriele d' (1863-1938) Italienscher Dichter eines sinnlichen Ichkults. Quelle:Kleines Lexikon A-Z 1959 Verlag Enzyklopädie Leipzig Lektorat:A.M. Uhlmann S.38 |

||

| (46 dazwischenliegende Versionen von 33 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:Gabriele |

[[Datei:Gabriele d'Annunzio foto (cropped).jpg|mini|Gabriele D’Annunzio (1889)]] |

||

[[Datei:D'Annunzio signature.svg|rechts|rahmenlos]] |

[[Datei:D'Annunzio signature.svg|rechts|rahmenlos]] |

||

'''Gabriele D’Annunzio''' {{Audio|It-Gabriele d'Annunzio.ogg|anhören}} (auch: ''d’Annunzio'' |

'''Gabriele D’Annunzio''' {{Audio|It-Gabriele d'Annunzio.ogg|anhören}} (auch: ''d’Annunzio;'' * [[12. März]] [[1863]] als ''Gabriele Rapagnetta-d’Annunzio'' in [[Pescara]]; † [[1. März]] [[1938]] in [[Gardone Riviera]]) war ein [[italien]]ischer [[Schriftsteller]] des sinnlichen Ichkults und Dichter des [[Fin de Siècle]] und spätromantischer Vertreter des [[Symbolismus (Literatur)|Symbolismus]]. Er gilt als ein Ideengeber für den [[Italienischer Faschismus|italienischen Faschismus]] und als einer der [[Mentoring|Mentoren]] [[Benito Mussolini]]s, ohne allerdings jemals bekennender Faschist oder Mitglied der [[Partito Nazionale Fascista|Faschistischen Partei]] gewesen zu sein.<ref>Michael Arthur Ledeen: ''„Preface“. D’Annunzio: the First Duce''. Transaction Publishers 2001. ISBN 978-0-7658-0742-7.</ref> |

||

1924 wurde |

Nach dem Ersten Weltkrieg war D’Annunzio 1919/20 Führer der kurzlebigen, international nicht anerkannten [[Italienische Regentschaft am Quarnero|Italienischen Regentschaft am Quarnero]] im heutigen [[Rijeka]]. 1924 wurde er geadelt und erhielt den Titel '''Principe di Montenevoso''' (Fürst von [[Krainer Schneeberg|Montenevoso]]). Nach D’Annunzio ist die [[Universität Chieti-Pescara]] benannt.<ref>[http://www.unich.it/ www.unich.it]</ref> |

||

== Leben == |

== Leben == |

||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

Gabriele wurde laut Geburtsurkunde mit den Nachnamen Rapagnetta-d’Annunzio eingetragen. Das von seinem Vater dabei willkürlich gewählte kleingeschriebene ''d'' täuschte einen nicht vorhandenen Adelstitel vor. Gabriele unterzeichnete zeit seines Lebens stets mit Gabriele d’Annunzio.<ref>Vittorio Martinelli: ''La guerra di D’Annunzio'', S. 17</ref> |

Gabriele wurde laut Geburtsurkunde mit den Nachnamen Rapagnetta-d’Annunzio eingetragen. Das von seinem Vater dabei willkürlich gewählte kleingeschriebene ''d'' täuschte einen nicht vorhandenen Adelstitel vor. Gabriele unterzeichnete zeit seines Lebens stets mit Gabriele d’Annunzio.<ref>Vittorio Martinelli: ''La guerra di D’Annunzio'', S. 17</ref> |

||

D’Annunzio studierte in [[Florenz]] und an der ''[[Universität La Sapienza]]'' in [[Rom]]. Als 16-jähriger Gymnasiast [[debüt]]ierte er als [[Lyriker]] mit ''[[Primo vere]]'', das er auf eigene Kosten drucken ließ und das sich stark an die Dichtung [[Giosuè Carducci]]s [[Epigone|anlehnt]]. 1881 ließ sich D’Annunzio in Rom nieder, wo er bis 1889 als [[Journalist]] für die Zeitung ''[[Tribuna]]'' arbeitete und schnell Zugang zur [[Aristokratie|aristokratischen Gesellschaft]] fand. Ein Jahr später gelangte er mit dem [[Gedicht]]band ''[[Canto novo]]'' zu erster Bekanntheit. Die darin enthaltenen Gedichte preisen die Freuden des Lebens und sind bestimmt vom Versuch einer neuen, elitären Sprachgebung. 1883 heiratete D’Annunzio die Gräfin Maria Hardouin di Gallese. In den 1890er Jahren wandte er sich dem Schreiben von [[Roman]]en zu. [[Trionfo della morte]] (''Triumph des Todes'', 1894) ist eine Beschreibung des Lebens in den Abruzzen. Bekannt wurde auch die von ihm erfundene karthagische Sagengestalt ''[[Maciste]]''. |

D’Annunzio studierte in [[Florenz]] und an der ''[[Universität La Sapienza]]'' in [[Rom]]. Als 16-jähriger Gymnasiast [[debüt]]ierte er als [[Lyriker]] mit ''[[Primo vere]]'', das er auf eigene Kosten drucken ließ und das sich stark an die Dichtung [[Giosuè Carducci]]s [[Epigone|anlehnt]]. 1881 ließ sich D’Annunzio in Rom nieder, wo er bis 1889 als [[Journalist]] für die Zeitung ''[[Tribuna]]'' arbeitete und schnell Zugang zur [[Aristokratie|aristokratischen Gesellschaft]] fand. Ein Jahr später gelangte er mit dem [[Gedicht]]band ''[[Canto novo]]'' zu erster Bekanntheit. Die darin enthaltenen Gedichte preisen die Freuden des Lebens und sind bestimmt vom Versuch einer neuen, elitären Sprachgebung. 1883 heiratete D’Annunzio die Gräfin Maria Hardouin di Gallese. In den 1890er Jahren wandte er sich dem Schreiben von [[Roman]]en zu. ''[[Trionfo della morte]]'' (''Triumph des Todes'', 1894) ist eine Beschreibung des Lebens in den Abruzzen. Bekannt wurde auch die von ihm erfundene karthagische Sagengestalt ''[[Maciste]]''. |

||

Nach 1898 galt D’Annunzios Begeisterung dem Theater. Großen Einfluss auf sein Werk hatte die Liebesbeziehung mit der italienischen Schauspielerin [[Eleonora Duse]], die von 1897 bis 1902 andauerte. An ihrer Seite entwarf er auch Pläne zur Konzeption eines italienischen Nationaltheaters. Er widmete der Duse mehrere Stücke, einschließlich der Tragödien ''La Gioconda'' (1898) und ''Francesca da Rimini'' (1901), die von der unglücklichen Liebesgeschichte handelt, die bereits in [[Dante]]s ''[[Göttliche Komödie|Göttlicher Komödie]]'' erwähnt wird. D’Annunzios Drama wurde später von [[Riccardo Zandonai]] vertont (→ ''[[Francesca da Rimini (Zandonai)|Francesca da Rimini]]''). 1901 lernte D’Annunzio [[Karl Gustav Vollmoeller]] kennen, der 1902 für den S. Fischer Verlag D’Annunzios ''Francesca da Rimini'' ins Deutsche übertrug. 1910 übersetzte Vollmoeller auch D’Annunzios Roman ''Forse che si, forse che no'' (Vielleicht schon, vielleicht auch nicht) ins Deutsche. Neben der Dichtung verband D’Annunzio und Vollmoeller die Liebe zur Fliegerei. Ihr Besuch der berühmten Flugschau von Brescia ist u. a. durch [[Die Aeroplane in Brescia|einen Artikel]] [[Franz Kafka]]s überliefert, der beide Dichter dort beobachtete. Die Handlung des Romans ''[[Il fuoco]]'' (''[[Das Feuer (Annunzio)|Das Feuer]]'', 1900) ließ die italienische Leserschaft enge Parallelen zu der Beziehung zwischen D’Annunzio und der Duse erkennen. Die Tragödie ''[[La figlia di Jorio]]'' (1904), die allgemein als sein poetischstes und leidenschaftlichstes Drama gilt, spielt mit Elementen des bäuerlichen Lebens in den Abruzzen. Ihr schreibt man zudem die spätere Verbreitung des Namens |

Nach 1898 galt D’Annunzios Begeisterung dem Theater. Großen Einfluss auf sein Werk hatte die Liebesbeziehung mit der italienischen Schauspielerin [[Eleonora Duse]], die von 1897 bis 1902 andauerte. An ihrer Seite entwarf er auch Pläne zur Konzeption eines italienischen Nationaltheaters. Er widmete der Duse mehrere Stücke, einschließlich der Tragödien ''La Gioconda'' (1898) und ''Francesca da Rimini'' (1901), die von der unglücklichen Liebesgeschichte handelt, die bereits in [[Dante]]s ''[[Göttliche Komödie|Göttlicher Komödie]]'' erwähnt wird. D’Annunzios Drama wurde später von [[Riccardo Zandonai]] vertont (→ ''[[Francesca da Rimini (Zandonai)|Francesca da Rimini]]''). 1901 lernte D’Annunzio [[Karl Gustav Vollmoeller]] kennen, der 1902 für den S. Fischer Verlag D’Annunzios ''Francesca da Rimini'' ins Deutsche übertrug. 1910 übersetzte Vollmoeller auch D’Annunzios Roman ''Forse che si, forse che no'' (''Vielleicht schon, vielleicht auch nicht'') ins Deutsche. Neben der Dichtung verband D’Annunzio und Vollmoeller die Liebe zur Fliegerei. Ihr Besuch der berühmten Flugschau von Brescia ist u. a. durch [[Die Aeroplane in Brescia|einen Artikel]] [[Franz Kafka]]s überliefert, der beide Dichter dort beobachtete. Die Handlung des Romans ''[[Il fuoco]]'' (''[[Das Feuer (Annunzio)|Das Feuer]]'', 1900) ließ die italienische Leserschaft enge Parallelen zu der Beziehung zwischen D’Annunzio und der Duse erkennen. Die Tragödie ''[[La figlia di Jorio]]'' (1904), die allgemein als sein poetischstes und leidenschaftlichstes Drama gilt, spielt mit Elementen des bäuerlichen Lebens in den Abruzzen. Ihr schreibt man zudem die spätere Verbreitung des Namens ''[[Ornella]]'' zu. |

||

[[ |

[[Datei:Gabriele d'Annunzio-Il Libro delle Vergini-Carabba-1917.png|mini|Gabriele d'Annunzio: ''Il Libro delle Vergini'', Carabba, 1917]] |

||

Zwischen 1909 und 1912 arbeitete er zusammen mit dem Komponisten [[Ildebrando Pizzetti]] für die Oper ''[[Fedra (Pizzetti)|Fedra]]'' nach dem antiken [[Phaidra|Phaidra-Stoff]]. Bereits 1910 war er wegen hoher Schulden, bedingt durch seinen luxuriösen Lebensstil, ins „freiwillige Exil“ nach Frankreich geflohen, um seinen Gläubigern zu entkommen. Während dieser Zeit schrieb er mehrere Werke in französischer Sprache, deren bekanntestes ''[[Le Martyre de Saint Sébastien]]'' (''Das Martyrium des heiligen Sebastian'', 1911) ist, ein lyrisch-dramatischer Text, den [[Claude Debussy]] vertonte. |

Zwischen 1909 und 1912 arbeitete er zusammen mit dem Komponisten [[Ildebrando Pizzetti]] für die Oper ''[[Fedra (Pizzetti)|Fedra]]'' nach dem antiken [[Phaidra|Phaidra-Stoff]]. Bereits 1910 war er wegen hoher Schulden, bedingt durch seinen luxuriösen Lebensstil, ins „freiwillige Exil“ nach Frankreich geflohen, um seinen Gläubigern zu entkommen. Während dieser Zeit schrieb er mehrere Werke in französischer Sprache, deren bekanntestes ''[[Le Martyre de Saint Sébastien]]'' (''Das Martyrium des heiligen Sebastian'', 1911) ist, ein lyrisch-dramatischer Text, den [[Claude Debussy]] vertonte. |

||

=== Politik === |

|||

[[Datei:Photo of prince d' annunzio.jpg|mini|Gabriele D’Annunzio um 1920]] |

[[Datei:Photo of prince d' annunzio.jpg|mini|Gabriele D’Annunzio um 1920]] |

||

D’Annunzio engagierte sich oft politisch. Im Jahre 1897 wurde er in einem Regionalparlament Abgeordneter der [[Konservatismus|Konservativen]], nahm es mit den politischen Ausrichtungen aber nicht zu genau: So gab er 1900 den radikalen Linken seine Stimme. |

|||

| ⚫ | |||

Er befürwortete 1915 den [[Erster Weltkrieg#Kriegseintritt Italiens|Eintritt Italiens]] in den [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieg]], den er auch als Redner publikumswirksam forderte. Der Krieg und seine Heroisierung spielten in Leben und Werk D’Annunzios eine zentrale Rolle. Er selbst war im Ersten Weltkrieg begeisterter Soldat. Allerdings bewegten sich auch hier seine Hoffnungen häufig weit jenseits der erreichbaren Realität. |

|||

[[Datei:Stamp Fiume 1920 25c Annunzio.jpg|mini|hochkant|links|D’Annunzio auf einer Briefmarke des Freistaates Fiume von 1920]] |

|||

| ⚫ | Nach Kriegsende führte er im September 1919 eine Gruppe [[Freischärler]], die so genannten [[Arditi (Freischärler)|Arditi]], sowie Teile der regulären italienischen Armee bei der Besetzung der Adria-Stadt [[Rijeka|Fiume]] an, das Waffenstillstandsabkommen unterlaufend. Damit reagierten die Besatzer auf die Pariser Friedensverhandlungen, nach denen Italien die zuvor zu [[Österreich-Ungarn]] gehörende Stadt möglicherweise nicht hätte annektieren dürfen. Zuvor machte das von D’Annunzio geprägte Wort von der ''vittoria mutilata'', vom „Verstümmelten Sieg“, in Italien die Runde. Die [[Italienische Regentschaft am Quarnero|Herrschaft in Fiume]] |

||

| ⚫ | Legendär geworden ist D’Annunzios [[Flug über Wien|Propagandaflug über Wien]], der Hauptstadt des Kriegsgegners Österreich, am 9. August 1918, kurz vor Ende des Krieges. Eine Staffel von zehn einsitzigen und einem zweisitzigen [[Ansaldo S.V.A.]]-Flugzeugen (in letzterem saß D’Annunzio) brach zu diesem Flug auf; drei davon mussten vor Grenzübertritt notlanden, ein vierter Pilot in Österreich, wo er verhaftet wurde, die restlichen sieben erreichten ihr Ziel. Vom Flugzeug aus ließen sie keine Bomben, sondern Tausende von Flugblättern in zwei Ausführungen auf Wien herabflattern, die mit den Farben der italienischen Fahne bedruckt waren. Die eine war zweisprachig bedruckt, Italienisch und Deutsch, die zweite stammte von D’Annunzio selbst und war rein Italienisch. Der Text von letzterem fasste in reißerischen Propagandaparolen die sozialen und politischen Ansprüche Italiens zusammen, und am Schluss stand: „Das Drohen der Schwinge des jungen italienischen Adlers gleicht nicht der finsteren Bronze im morgendlichen Licht. Die unbekümmerte Kühnheit wirft über [[Stephansdom|Sankt Stephan]] und [[Graben (Wien)|den Graben]] das unwiderstehliche Wort, Wiener! Viva l’Italia.“<ref>Maria Gazzetti: ''D’Annunzio, Gabriele.'' Monographie. Hamburg 1989, S. 105.</ref><ref>[http://www.reise-nach-italien.de/dannunzio-wien-1918.html Artikel ''D’Annunzios Flug über Wien (1918)''], abgerufen am 10. Juli 2013.</ref> |

||

=== Fiume: Geburt von faschistischen Ritualen === |

|||

| ⚫ | Nach Kriegsende führte er im September 1919 eine Gruppe [[Freischärler]], die so genannten [[Arditi (Freischärler)|Arditi]], sowie Teile der regulären italienischen Armee bei der Besetzung der Adria-Stadt [[Rijeka|Fiume]] an, das Waffenstillstandsabkommen unterlaufend. Damit reagierten die Besatzer auf die Pariser Friedensverhandlungen, nach denen Italien die zuvor zu [[Österreich-Ungarn]] gehörende Stadt möglicherweise nicht hätte annektieren dürfen. Zuvor machte das von D’Annunzio geprägte Wort von der ''vittoria mutilata'', vom „Verstümmelten Sieg“, in Italien die Runde. Die [[Italienische Regentschaft am Quarnero|Herrschaft in Fiume]] mit D’Annunzio im Mittelpunkt nahm dabei wesentliche Elemente des [[Faschismus]] vorweg: Die Fixierung auf einen Führer, die Massenmobilisierung sowie viele andere Elemente, die später bei den [[Italienischer Faschismus|italienischen Faschisten]] ebenso wie bei den deutschen [[Nationalsozialismus|Nationalsozialisten]] wieder auftauchten.<ref>[https://www.sueddeutsche.de/politik/faschismus-fiume-gabriele-d-annunzio-1.4587702 Artikel ''Führerkult, Unterdrückung und orgiastische Feste''], abgerufen am 19. August 2021.</ref> |

||

D’Annunzio schuf in Fiume ein Gegenbild zur nüchternen bürgerlichen Gesellschaft Italiens, sodass auch Lenin ihn einen Revolutionär nannte. In seinem Hass auf die [[Pariser Friedenskonferenz 1919|Pariser Konferenz]] und deren angebliche Feindschaft gegen Italien hatte er eine Art Lehre vom Befreiungskampf der durch [[Plutokratie|plutokratische]] Nationen unterdrückten Völker entwickelt, zu denen er neben den Italienern auch [[Deutsche]], [[Sowjetrussland|Sowjetrussen]] und [[Britische Herrschaft in Ägypten|Ägypter]] rechnete. |

|||

=== Nach Fiume === |

|||

[[Datei:Gardone Riviera Vittoriale degli italiani 004.JPG|mini|D’Annunzios Villa am Gardasee]] |

[[Datei:Gardone Riviera Vittoriale degli italiani 004.JPG|mini|D’Annunzios Villa am Gardasee]] |

||

Nachdem D’Annunzio sich nach einer militärischen Intervention durch die italienische Regierung im Dezember 1920 gezwungen |

Nachdem D’Annunzio sich nach einer militärischen Intervention durch die italienische Regierung im Dezember 1920, in der eine Granate des Schlachtschiffes ''[[Andrea Doria (Schiff, 1916)|Andrea Doria]]'' sein Arbeitszimmer traf, gezwungen gesehen hatte, die Stadt zu verlassen, eignete er sich eine beschlagnahmte Villa bei [[Gardone Riviera]] am [[Gardasee]] an. Ursprünglich hatte er erklärt, an der Spitze seiner Truppen fallen zu wollen, erklärte dann aber, für „dieses“ [[Königreich Italien (1861–1946)|Italien]] nicht sterben zu können. Seine Anhänger zerstreuten sich im ganzen Land und wurden nicht selten zu den wertvollsten Kadern der Faschisten.<ref>{{Literatur |Autor=Ernst Nolte |Titel=Faschismus - Von Mussolini zu Hitler |Verlag=Edition Antaios |Ort=Schnellroda |Datum=2003 |ISBN=3-935063-19-9 |Seiten=40-41}}</ref> D’Annunzio betrachtete sich nach der Zeit in Fiume offenbar zunächst als politischen Gegenspieler [[Benito Mussolini]]s und wurde von diesem auch als solcher aufgefasst. 1922 bemühte er sich darum, vom König den Auftrag zur Bildung einer Regierung zu erhalten. Zeugnis hiervon legt die 1971 edierte Korrespondenz ''Carteggio D’Annunzio – Mussolini (1919–1938)'' ab.<ref>Renzo De Felice, Emilio Mariano (Hrsg.): ''Carteggio d’Annunzio-Mussolini (1919–1938)''. Mondadori, Mailand 1971.</ref> Mussolini kam ihm aber mit seinem [[Marsch auf Rom]] zuvor. |

||

[[Datei:Mausoleo - panoramio (5).jpg|mini|Grabmal Gabriele D’Annunzio (Ausschnitt der Gesamtanlage) in Gardone]] |

[[Datei:Mausoleo - panoramio (5).jpg|mini|Grabmal Gabriele D’Annunzio (Ausschnitt der Gesamtanlage) in Gardone]] |

||

Fortan zog sich D’Annunzio in seine Villa am Gardasee zurück, die er später ''[[Vittoriale degli italiani|Il Vittoriale degli italiani]]'' taufte und dem italienischen Volk vermachte. 1924 wurde er auf Vorschlag der faschistischen Regierung |

Fortan zog sich D’Annunzio in seine Villa am Gardasee zurück, die er später ''[[Vittoriale degli italiani|Il Vittoriale degli italiani]]'' taufte und dem italienischen Volk vermachte. 1924 wurde er auf Vorschlag der faschistischen Regierung von König [[Viktor Emanuel III.]] geadelt und erhielt den in der [[Primogenitur]] erblichen Titel eines ''Principe di Montenevoso;'' zudem veröffentlichte ein staatliches Institut das literarische Gesamtwerk des Dichters. |

||

D’Annunzio ließ sich von der faschistischen Regierung bis zu seinem Lebensende seinen weiterhin aufwändigen Lebensstil finanzieren. Er reduzierte seine politischen Aktivitäten, ging nur in nebensächlichen Fragen auf Konfrontation zu Mussolini und den Faschisten und lobte außerdem die territorialen Expansionsbestrebungen der Faschisten in Afrika, die seinen nationalistischen Vorstellungen des Mittelmeeres als italienischem „[[Mare Nostrum]]“ entsprachen. |

D’Annunzio ließ sich von der faschistischen Regierung bis zu seinem Lebensende seinen weiterhin aufwändigen Lebensstil finanzieren. Er reduzierte seine politischen Aktivitäten, ging nur in nebensächlichen Fragen auf Konfrontation zu Mussolini und den Faschisten und lobte außerdem die territorialen Expansionsbestrebungen der Faschisten in Afrika, die seinen nationalistischen Vorstellungen des Mittelmeeres als italienischem „[[Mare Nostrum]]“ entsprachen. |

||

D’Annunzio starb am 1. März 1938 in seiner Villa bei Gardone Riviera, die bereits vorher |

D’Annunzio starb am 1. März 1938 in seiner Villa bei Gardone Riviera, die bereits vorher von der Regierung zur nationalen Gedenkstätte erklärt worden war. Bestattet wurde er in einer repräsentativ ausgebauten Grabstätte aus weißem Marmor auf dem Gelände seiner Villa. Der [[Flughafen Brescia-Montichiari|Flughafen Brescias]] ist nach ihm benannt. |

||

== Werk == |

== Werk == |

||

| Zeile 38: | Zeile 46: | ||

[[Egon Friedell]] ließ seine italienische Literaturgeschichte ''Von [[Dante]] bis D’Annunzio'' (1915) mit dem Schriftsteller enden. |

[[Egon Friedell]] ließ seine italienische Literaturgeschichte ''Von [[Dante]] bis D’Annunzio'' (1915) mit dem Schriftsteller enden. |

||

== Audio == |

|||

* ''[https://www.deutschlandfunkkultur.de/literarische-putschisten-ich-schmiede-keine-plaene-ich-100.html Literarische Putschisten „Ich schmiede keine Pläne, ich glühe“]'', [https://download.deutschlandfunk.de/file/dradio/2023/07/22/lange%20nacht%20der%20literarischen%20putschisten%20dlf%2020230722%200005%20a579bcaf.mp3 158.23 Minuten Audio-Version], von Michael Reitz (2020), [[Deutschlandfunk Kultur]] Lange Nacht 22. Juli 2023 |

|||

== Werke (Auswahl) == |

== Werke (Auswahl) == |

||

| Zeile 43: | Zeile 54: | ||

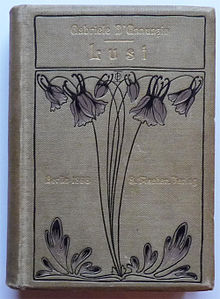

[[Datei:Lust.jpg|mini|Bucheinband von ''Lust'', dt. Erstausgabe von 1898]] |

[[Datei:Lust.jpg|mini|Bucheinband von ''Lust'', dt. Erstausgabe von 1898]] |

||

* ''Primo Vere'' |

* ''Primo Vere.'' 1879. |

||

* ''Canto Novo'' |

* ''Canto Novo.'' 1882. |

||

* ''Terra vergine'' |

* ''Terra vergine.'' 1882. |

||

* ''Intermezzo di rime'' |

* ''Intermezzo di rime.'' 1884. |

||

* ''Il Libro delle Vergini'' |

* ''Il Libro delle Vergini.'' 1884. |

||

* ''Le Novelle di San Pantaleone'' |

* ''Le Novelle di San Pantaleone.'' 1886. |

||

* ''Isaotta Guttadauro e altre poesie'' |

* ''Isaotta Guttadauro e altre poesie.'' 1886. |

||

* ''Il Piacere'' |

* ''Il Piacere.'' 1889. |

||

*: dt.: ''Lust.'' Übersetzt von Maria Gagliardi<ref>Maria Pauline Adelheid Gagliardi, geb. Dohm (3. April 1858 – 10. August 1928) war eine Tochter von [[Ernst Dohm|Ernst]] und [[Hedwig Dohm]] und die Mutter von [[Hedda Korsch]].</ref> |

*: dt.: ''Lust.'' Übersetzt von Maria Gagliardi.<ref>Maria Pauline Adelheid Gagliardi, geb. Dohm (3. April 1858 – 10. August 1928) war eine Tochter von [[Ernst Dohm|Ernst]] und [[Hedwig Dohm]] und die Mutter von [[Hedda Korsch]].</ref> S. Fischer, Berlin 1898 (Reihe „Die Romane der Rose“). |

||

*: dt. Neuübersetzung: ''Lust.'' Übersetzt von Claudia Denzler. Mit einem Nachwort von [[Albert Gier]]. |

*: dt. Neuübersetzung: ''Lust.'' Übersetzt von Claudia Denzler. Mit einem Nachwort von [[Albert Gier]]. Reclam-Verlag, Ditzingen 1995, ISBN 3-15-009346-5. |

||

* ''L’Isotteo'' |

* ''L’Isotteo.'' 1890. |

||

* ''La Chimera'' |

* ''La Chimera.'' 1890. |

||

* ''L’Innocente'' |

* ''L’Innocente.'' 1892. |

||

*: dt.: ''Der Unschuldige.'' Übersetzt von Maria Gagliardi. S. Fischer, Berlin 1896 ( |

*: dt.: ''Der Unschuldige.'' Übersetzt von Maria Gagliardi. S. Fischer, Berlin 1896. (Auch erschienen unter dem Titel ''Das Opfer.'') |

||

*: dt. Neuübersetzung: ''Das Opfer. Roman.'' Aus dem Italienischen übersetzt von Virgilio Iafrate. Matthes & Seitz, München 1997<ref>[[Eberhard Rathgeb]]: [https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-zu-gross-fuer-die-moebel-zu-klein-fuer-den-palast-11316825.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 ''Zu groß für die Möbel, zu klein für den Palast. D’Annunzios Roman „L’Innocente“.''] Rezension in: [[FAZ]] vom 14. Oktober 1997.</ref> |

*: dt. Neuübersetzung: ''Das Opfer. Roman.'' Aus dem Italienischen übersetzt von Virgilio Iafrate. Matthes & Seitz, München 1997<ref>[[Eberhard Rathgeb]]: [https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-zu-gross-fuer-die-moebel-zu-klein-fuer-den-palast-11316825.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 ''Zu groß für die Möbel, zu klein für den Palast. D’Annunzios Roman „L’Innocente“.''] Rezension in: ''[[FAZ]]'' vom 14. Oktober 1997.</ref> |

||

* ''Odi navali'' |

* ''Odi navali.'' 1892. |

||

* ''Elegie Romane'' |

* ''Elegie Romane.'' 1892. |

||

*: dt.: ''Römische Elegien.'' Übersetzt von [[Eugen Guglia]]. Stern, Wien 1903 |

*: dt.: ''Römische Elegien.'' Übersetzt von [[Eugen Guglia]]. Stern, Wien 1903. |

||

* ''Giovanni Episcopo'' |

* ''Giovanni Episcopo.'' 1892. |

||

*: dt.: ''Episcopo und Co. Novellen.'' Übersetzt von Maria Gagliardi. S. Fischer, Berlin 1901 |

*: dt.: ''Episcopo und Co. Novellen.'' Übersetzt von Maria Gagliardi. S. Fischer, Berlin 1901. |

||

* ''Il Trionfo della morte'' |

* ''Il Trionfo della morte.'' 1894. |

||

*: dt.: ''Der Triumph des Todes'' |

*: dt.: ''Der Triumph des Todes.'' |

||

* ''Le Vergini delle Rocce'' |

* ''Le Vergini delle Rocce.'' 1896. |

||

*: dt. ''Die Jungfrauen vom Felsen. Roman.'' S. Fischer, Berlin 1902 (Reihe „Die Romane der Lilie“) |

*: dt. ''Die Jungfrauen vom Felsen. Roman.'' S. Fischer, Berlin 1902 (Reihe „Die Romane der Lilie“). |

||

* ''Sogno d’un mattino di primavera'' |

* ''Sogno d’un mattino di primavera.'' 1897. |

||

*: dt.: ''Traum eines Frühlingsmorgens. Dramatisches Gedicht.'' Deutsch von Linda von Lützow. S. Fischer, Berlin 1900 |

*: dt.: ''Traum eines Frühlingsmorgens. Dramatisches Gedicht.'' Deutsch von Linda von Lützow. S. Fischer, Berlin 1900. |

||

* ''La città morta'' |

* ''La città morta.'' 1898. |

||

* ''La Gioconda'' |

* ''La Gioconda.'' 1899. |

||

*: dt.: ''Die Gioconda. Eine Tragödie.'' Deutsch von Linda von Lützow. S. Fischer, Berlin 1899 ([https://archive.org/details/diegiocondaeine00ltgoog/page/n11/mode/2up Digitalisat] im [[Internet Archive]]) |

*: dt.: ''Die Gioconda. Eine Tragödie.'' Deutsch von Linda von Lützow. S. Fischer, Berlin 1899. ([https://archive.org/details/diegiocondaeine00ltgoog/page/n11/mode/2up Digitalisat] im [[Internet Archive]]) |

||

* ''La Gloria'' |

* ''La Gloria.'' 1899. |

||

* ''[[Das Feuer (Annunzio)|Il Fuoco]]'' |

* ''[[Das Feuer (Annunzio)|Il Fuoco]].'' 1900. |

||

*: dt.: ''Feuer.'' Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Italienischen von Maria Gagliardi. Langen, München 1900. ([https://archive.org/details/d-annunzio-feuer/page/n1/mode/1up Digitalisat] im Internet Archive) |

|||

*: dt.: ''Das Feuer'' |

|||

* ''Francesca |

* ''Francesca da Rimini.'' 1901. |

||

*: dt.: ''Francesca da Rimini. Eine Tragödie in Versen.'' Deutsch von [[Karl Gustav Vollmoeller]]. S. Fischer, Berlin 1903. |

|||

* ''Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi'' |

* ''Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi.'' 1903–1912. Bestehend aus den sieben nach den Plejaden benannten Bänden ''Maia'', ''Elettra'', ''Alcyone'', ''Merope'', ''Asterope'', ''Taigete'' und ''Celeno;'' |

||

* ''La Figlia di Jorio'' (1904) |

|||

*: daraus dt. ''Alcyone.'' 2013, s. u. |

|||

* ''La Fiaccola sotto il moggio'' (1905) |

|||

* '' |

* ''La Figlia di Jorio.'' 1904. |

||

* ''La |

* ''La Fiaccola sotto il moggio.'' 1905. |

||

* ''Più che l’amore.'' 1906. |

|||

*: dt.: ''Das Schiff'' |

|||

* '' |

* ''La Nave.'' 1907. |

||

*: dt.: ''Das Schiff. Tragödie.'' Übersetzt von [[Rudolf Georg Binding]]. Insel-Verlag, Leipzig 1910. |

|||

| ⚫ | |||

* ''Fedra.'' 1909. |

|||

*: dt. ''Vielleicht – Vielleicht auch nicht'' |

|||

*: dt.: ''Phädra. Tragödie.'' Übersetzt von Rudolf Georg Binding unter Mitwirkung von Karl Gustav Vollmöller. Insel-Verlag, Leipzig 1910. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* ''Canzoni d’oltre mare'' (1911) |

|||

*: dt. ''Vielleicht – vielleicht auch nicht. Roman.'' Deutsch von Karl Gustav Vollmoeller. Insel-Verlag, Leipzig 1910. |

|||

* ''La Pisanelle ou la mort parfumée'' (1912) |

|||

| ⚫ | |||

* ''Contemplazione della morte'' (1912) |

|||

dt. ''Das Martytrium des Heiligen Sebastian.'' Deutsch von [[Gustav Schneeli]]. Erich Reiss Verlag, Berlin 1913. |

|||

* ''La Chèvrefeuille'' (1913) |

|||

* '' |

* ''Canzoni d’oltre mare.'' 1911. |

||

* ''La |

* ''La Pisanelle ou la mort parfumée.'' 1912. |

||

* '' |

* ''Contemplazione della morte.'' 1912. |

||

* '' |

* ''La Chèvrefeuille.'' 1913. |

||

* ''Ode alla nazione serba'' 1914. |

|||

| ⚫ | |||

* ''La Leda senza cigno.'' 1916. |

|||

| ⚫ | |||

* ''Natale di sangue.'' 1920. |

|||

| ⚫ | |||

* '' |

* ''Notturno.'' 1921. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* ''Teneo te, Africa.'' 1936. |

|||

'''Weitere Übersetzungen ins Deutsche''' |

'''Weitere Übersetzungen ins Deutsche''' |

||

* ''Gesänge von Gabriele d’Annunzio in Nachdichtung von Else Schenkl mit Buchschmuck von [[E. M. Lilien]].'' Schuster & Loeffler, Berlin |

* ''Gesänge von Gabriele d’Annunzio in Nachdichtung von Else Schenkl mit Buchschmuck von [[E. M. Lilien]].'' Schuster & Loeffler, Berlin/Leipzig 1904. |

||

* ''Alcyone.'' Übersetzt von Ernst-Jürgen Dreyer und Geraldine Gabor unter Mitarbeit von Hans Krieger. Mit einem Anhang versehen von Geraldine Gabor und einem Nachwort von Ernst-Jürgen Dreyer. |

* ''Alcyone.'' Übersetzt von Ernst-Jürgen Dreyer und Geraldine Gabor unter Mitarbeit von Hans Krieger. Mit einem Anhang versehen von Geraldine Gabor und einem Nachwort von Ernst-Jürgen Dreyer. Elfenbein Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-941184-16-9. |

||

== Film == |

== Film == |

||

'''Verfilmungen von Werken''' |

'''Verfilmungen von Werken''' |

||

Einige seiner Texte wurden verfilmt, darunter: |

Einige seiner Texte wurden verfilmt, darunter: |

||

* ''La Gioconda'', verfilmt unter dem Titel ''[[The Devil’s Daughter]]'' (1915) |

* ''La Gioconda'', verfilmt unter dem Titel ''[[The Devil’s Daughter (1915)|The Devil’s Daughter]]'' (1915) |

||

* ''[[La luz, tríptico de la vida moderna]]'' (1917), Drehbuch von D’Annunzio |

* ''[[La luz, tríptico de la vida moderna]]'' (1917), Drehbuch von D’Annunzio |

||

* ''[[Il delitto di Giovanni Episcopo]]'' (1947) |

* ''[[Il delitto di Giovanni Episcopo]]'' (1947) |

||

| Zeile 122: | Zeile 137: | ||

D’Annunzio schuf auch eine Serie von [[Parfum]]s, das ''Acqua Nunzia''.<ref>[http://www.gabrieledannunzio.it/vate_ignudo.asp ''Il vate ignudo sulla sabbia''.]</ref> |

D’Annunzio schuf auch eine Serie von [[Parfum]]s, das ''Acqua Nunzia''.<ref>[http://www.gabrieledannunzio.it/vate_ignudo.asp ''Il vate ignudo sulla sabbia''.]</ref> |

||

Aus den Wörtern {{" |lang=it |Text=fratellanza}} und {{" |lang=it |Text=famiglia}} formte D’Annunzio das [[Kofferwort]] {{" |lang=it |Text=fraglia}}, heute Namensbestandteil zahlreicher Segelclubs.<ref>{{Webarchiv | url=http://www.fragliavela.it:80/content/la-storia | wayback=20171211155846 | text=La storia}} fragliavela.it |

Aus den Wörtern {{" |lang=it |Text=fratellanza}} und {{" |lang=it |Text=famiglia}} formte D’Annunzio das [[Kofferwort]] {{" |lang=it |Text=fraglia}}, heute Namensbestandteil zahlreicher Segelclubs.<ref>{{Webarchiv | url=http://www.fragliavela.it:80/content/la-storia | wayback=20171211155846 | text=La storia}} fragliavela.it, 29 marzo 2011, archiviert vom Original, abgerufen am 17. Dezember 2018.</ref> |

||

== |

== Literatur == |

||

* Annamaria Andreoli: ''Il vivere inimitabile.'' Mailand 2000. |

* Annamaria Andreoli: ''Il vivere inimitabile.'' Mailand 2000. |

||

* Tom Antongini: ''Der unbekannte D’Annunzio.'' Leipzig 1939. |

* Tom Antongini: ''Der unbekannte D’Annunzio.'' Leipzig 1939. |

||

* [[Bernhard Siegert]], [[Hans Ulrich Gumbrecht]], [[Friedrich Kittler]] (Hrsg.): ''Der Dichter als Kommandant. D’Annunzio erobert Fiume.'' München 1996. |

* [[Bernhard Siegert]], [[Hans Ulrich Gumbrecht]], [[Friedrich Kittler]] (Hrsg.): ''Der Dichter als Kommandant. D’Annunzio erobert Fiume.'' München 1996. |

||

* Michael Arthur Ledeen: '' |

* Michael Arthur Ledeen: ''„Preface“. D'Annunzio: the First Duce'' (2nd illustrated ed.). Transaction Publishers, 2001, ISBN 978-0-7658-0742-7. |

||

* Vittorio Martinelli: ''La guerra di D’Annunzio'' |

* Vittorio Martinelli: ''La guerra di D’Annunzio.'' Gaspari, Udine 2001. |

||

* [[Zenta Maurina]]: ''Eleonora Dūze un D’Annuncio'' |

* [[Zenta Maurina]]: ''Eleonora Dūze un D’Annuncio.'' In: ''Prometeja gaismā. Esejas 1939–1942.'' Riga 1943, S. 143–185. |

||

* [[Zenta Maurina]]: ''Liebe – Schicksal. Eleonora Duse und D’Annunzio'' |

* [[Zenta Maurina]]: ''Liebe – Schicksal. Eleonora Duse und D’Annunzio.'' In: ''Gestalten und Schicksale. Essays.'' Memmingen 1949, S. 145–180. |

||

* Raoul Pupo, Fabio Todero (Hrsg.): ''Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia.'' Universität Triest 2011. |

* Raoul Pupo, Fabio Todero (Hrsg.): ''Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia.'' Universität Triest, 2011. |

||

* Olaf Roth: ''Die Opernlibretti nach Dramen Gabriele d’Annunzios.'' Frankfurt am Main 1999. |

* Olaf Roth: ''Die Opernlibretti nach Dramen Gabriele d’Annunzios.'' Frankfurt am Main 1999. |

||

* Bettina Vogel-Walter: ''D’Annunzio – Abenteurer und charismatischer Führer.'' Frankfurt 2004. |

* Bettina Vogel-Walter: ''D’Annunzio – Abenteurer und charismatischer Führer.'' Frankfurt am Main 2004. |

||

* Kersten Knipp: ''Die Kommune der Faschisten. Gabriele D'Annunzio, die Republik von Fiume und die Extreme des 20. Jahrhunderts'' |

* Kersten Knipp: ''Die Kommune der Faschisten. Gabriele D'Annunzio, die Republik von Fiume und die Extreme des 20. Jahrhunderts.'' Theiss, Darmstadt 2018. |

||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

| Zeile 143: | Zeile 158: | ||

* {{Pressemappe|FID=pe/003691}} |

* {{Pressemappe|FID=pe/003691}} |

||

* Daniele De Marchi: [http://www.gabrieledannunzio.it/ ''Percorsi Dannunziani''.] |

* Daniele De Marchi: [http://www.gabrieledannunzio.it/ ''Percorsi Dannunziani''.] |

||

* Stefan Andres: [http://www.kritische-ausgabe.de/hefte/reich/andres.pdf ''Die Tode eines Ungeliebten. Eine Annäherung an G. d’A., den „Johannes der Täufer des Faschismus“''] (PDF; 109 kB) In: ''Kritische Ausgabe'', Heft 2/2004 |

* Stefan Andres: [https://web.archive.org/web/20070928011020/http://www.kritische-ausgabe.de/hefte/reich/andres.pdf ''Die Tode eines Ungeliebten. Eine Annäherung an G. d’A., den „Johannes der Täufer des Faschismus“''] (PDF; 109 kB) In: ''Kritische Ausgabe'', Heft 2/2004 |

||

* [http://www.pym.de/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=76 ''Fetische fungieren als Denk-Ersatz''.] In: ''[[die tageszeitung|taz]]'', 14. Februar 2005; Interview mit Heinz Emigholz |

* [http://www.pym.de/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=76 ''Fetische fungieren als Denk-Ersatz''.] In: ''[[die tageszeitung|taz]]'', 14. Februar 2005; Interview mit Heinz Emigholz |

||

* [http://www.dispes.units.it/news/pubblicato-il-volume-fiume-d2019annunzio-e-la-crisi-dello-stato-liberale-in-italia ''Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia''.] Universität Triest |

* [http://www.dispes.units.it/news/pubblicato-il-volume-fiume-d2019annunzio-e-la-crisi-dello-stato-liberale-in-italia ''Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia''.] Universität Triest |

||

| Zeile 152: | Zeile 167: | ||

<references /> |

<references /> |

||

{{Normdaten|TYP=p|GND=118503243|LCCN=n/79/21731|VIAF=49220129}} |

{{Normdaten|TYP=p|GND=118503243|LCCN=n/79/21731|VIAF=49220129|NDL=00431565}} |

||

{{SORTIERUNG:Dannunzio, Gabriele}} |

{{SORTIERUNG:Dannunzio, Gabriele}} |

||

| Zeile 166: | Zeile 181: | ||

[[Kategorie:Roman, Epik]] |

[[Kategorie:Roman, Epik]] |

||

[[Kategorie:Person im Ersten Weltkrieg (Italien)]] |

[[Kategorie:Person im Ersten Weltkrieg (Italien)]] |

||

[[Kategorie:Träger des Militärordens von Savoyen]] |

[[Kategorie:Träger des Militärordens von Savoyen (Offizier)]] |

||

[[Kategorie:Träger der Tapferkeitsmedaille in Gold (Italien)]] |

|||

[[Kategorie:Träger der Tapferkeitsmedaille in Silber (Italien)]] |

|||

[[Kategorie:Träger der Tapferkeitsmedaille in Bronze (Italien)]] |

|||

[[Kategorie:Träger der Gedenkmedaille der Rijeka-Expedition]] |

|||

[[Kategorie:Person des italienischen Faschismus]] |

[[Kategorie:Person des italienischen Faschismus]] |

||

[[Kategorie:Pescara]] |

[[Kategorie:Pescara]] |

||

Aktuelle Version vom 30. April 2024, 13:13 Uhr

Gabriele D’Annunzio (auch: d’Annunzio; * 12. März 1863 als Gabriele Rapagnetta-d’Annunzio in Pescara; † 1. März 1938 in Gardone Riviera) war ein italienischer Schriftsteller des sinnlichen Ichkults und Dichter des Fin de Siècle und spätromantischer Vertreter des Symbolismus. Er gilt als ein Ideengeber für den italienischen Faschismus und als einer der Mentoren Benito Mussolinis, ohne allerdings jemals bekennender Faschist oder Mitglied der Faschistischen Partei gewesen zu sein.[1]

Nach dem Ersten Weltkrieg war D’Annunzio 1919/20 Führer der kurzlebigen, international nicht anerkannten Italienischen Regentschaft am Quarnero im heutigen Rijeka. 1924 wurde er geadelt und erhielt den Titel Principe di Montenevoso (Fürst von Montenevoso). Nach D’Annunzio ist die Universität Chieti-Pescara benannt.[2]

Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gabriele D’Annunzio war der Sohn eines reichen Landbesitzers und Bürgermeisters, der ursprünglich Francesco Rapagnetta („kleine Rübe“) geheißen hatte. Im Alter von 13 Jahren wurde Francesco von seinem Onkel Antonio D’Annunzio adoptiert, weshalb er nach damaligem Recht den Namen D’Annunzio annahm.

Gabriele wurde laut Geburtsurkunde mit den Nachnamen Rapagnetta-d’Annunzio eingetragen. Das von seinem Vater dabei willkürlich gewählte kleingeschriebene d täuschte einen nicht vorhandenen Adelstitel vor. Gabriele unterzeichnete zeit seines Lebens stets mit Gabriele d’Annunzio.[3]

D’Annunzio studierte in Florenz und an der Universität La Sapienza in Rom. Als 16-jähriger Gymnasiast debütierte er als Lyriker mit Primo vere, das er auf eigene Kosten drucken ließ und das sich stark an die Dichtung Giosuè Carduccis anlehnt. 1881 ließ sich D’Annunzio in Rom nieder, wo er bis 1889 als Journalist für die Zeitung Tribuna arbeitete und schnell Zugang zur aristokratischen Gesellschaft fand. Ein Jahr später gelangte er mit dem Gedichtband Canto novo zu erster Bekanntheit. Die darin enthaltenen Gedichte preisen die Freuden des Lebens und sind bestimmt vom Versuch einer neuen, elitären Sprachgebung. 1883 heiratete D’Annunzio die Gräfin Maria Hardouin di Gallese. In den 1890er Jahren wandte er sich dem Schreiben von Romanen zu. Trionfo della morte (Triumph des Todes, 1894) ist eine Beschreibung des Lebens in den Abruzzen. Bekannt wurde auch die von ihm erfundene karthagische Sagengestalt Maciste.

Nach 1898 galt D’Annunzios Begeisterung dem Theater. Großen Einfluss auf sein Werk hatte die Liebesbeziehung mit der italienischen Schauspielerin Eleonora Duse, die von 1897 bis 1902 andauerte. An ihrer Seite entwarf er auch Pläne zur Konzeption eines italienischen Nationaltheaters. Er widmete der Duse mehrere Stücke, einschließlich der Tragödien La Gioconda (1898) und Francesca da Rimini (1901), die von der unglücklichen Liebesgeschichte handelt, die bereits in Dantes Göttlicher Komödie erwähnt wird. D’Annunzios Drama wurde später von Riccardo Zandonai vertont (→ Francesca da Rimini). 1901 lernte D’Annunzio Karl Gustav Vollmoeller kennen, der 1902 für den S. Fischer Verlag D’Annunzios Francesca da Rimini ins Deutsche übertrug. 1910 übersetzte Vollmoeller auch D’Annunzios Roman Forse che si, forse che no (Vielleicht schon, vielleicht auch nicht) ins Deutsche. Neben der Dichtung verband D’Annunzio und Vollmoeller die Liebe zur Fliegerei. Ihr Besuch der berühmten Flugschau von Brescia ist u. a. durch einen Artikel Franz Kafkas überliefert, der beide Dichter dort beobachtete. Die Handlung des Romans Il fuoco (Das Feuer, 1900) ließ die italienische Leserschaft enge Parallelen zu der Beziehung zwischen D’Annunzio und der Duse erkennen. Die Tragödie La figlia di Jorio (1904), die allgemein als sein poetischstes und leidenschaftlichstes Drama gilt, spielt mit Elementen des bäuerlichen Lebens in den Abruzzen. Ihr schreibt man zudem die spätere Verbreitung des Namens Ornella zu.

Zwischen 1909 und 1912 arbeitete er zusammen mit dem Komponisten Ildebrando Pizzetti für die Oper Fedra nach dem antiken Phaidra-Stoff. Bereits 1910 war er wegen hoher Schulden, bedingt durch seinen luxuriösen Lebensstil, ins „freiwillige Exil“ nach Frankreich geflohen, um seinen Gläubigern zu entkommen. Während dieser Zeit schrieb er mehrere Werke in französischer Sprache, deren bekanntestes Le Martyre de Saint Sébastien (Das Martyrium des heiligen Sebastian, 1911) ist, ein lyrisch-dramatischer Text, den Claude Debussy vertonte.

Politik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

D’Annunzio engagierte sich oft politisch. Im Jahre 1897 wurde er in einem Regionalparlament Abgeordneter der Konservativen, nahm es mit den politischen Ausrichtungen aber nicht zu genau: So gab er 1900 den radikalen Linken seine Stimme.

Er befürwortete 1915 den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg, den er auch als Redner publikumswirksam forderte. Der Krieg und seine Heroisierung spielten in Leben und Werk D’Annunzios eine zentrale Rolle. Er selbst war im Ersten Weltkrieg begeisterter Soldat. Allerdings bewegten sich auch hier seine Hoffnungen häufig weit jenseits der erreichbaren Realität.

Legendär geworden ist D’Annunzios Propagandaflug über Wien, der Hauptstadt des Kriegsgegners Österreich, am 9. August 1918, kurz vor Ende des Krieges. Eine Staffel von zehn einsitzigen und einem zweisitzigen Ansaldo S.V.A.-Flugzeugen (in letzterem saß D’Annunzio) brach zu diesem Flug auf; drei davon mussten vor Grenzübertritt notlanden, ein vierter Pilot in Österreich, wo er verhaftet wurde, die restlichen sieben erreichten ihr Ziel. Vom Flugzeug aus ließen sie keine Bomben, sondern Tausende von Flugblättern in zwei Ausführungen auf Wien herabflattern, die mit den Farben der italienischen Fahne bedruckt waren. Die eine war zweisprachig bedruckt, Italienisch und Deutsch, die zweite stammte von D’Annunzio selbst und war rein Italienisch. Der Text von letzterem fasste in reißerischen Propagandaparolen die sozialen und politischen Ansprüche Italiens zusammen, und am Schluss stand: „Das Drohen der Schwinge des jungen italienischen Adlers gleicht nicht der finsteren Bronze im morgendlichen Licht. Die unbekümmerte Kühnheit wirft über Sankt Stephan und den Graben das unwiderstehliche Wort, Wiener! Viva l’Italia.“[4][5]

Fiume: Geburt von faschistischen Ritualen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach Kriegsende führte er im September 1919 eine Gruppe Freischärler, die so genannten Arditi, sowie Teile der regulären italienischen Armee bei der Besetzung der Adria-Stadt Fiume an, das Waffenstillstandsabkommen unterlaufend. Damit reagierten die Besatzer auf die Pariser Friedensverhandlungen, nach denen Italien die zuvor zu Österreich-Ungarn gehörende Stadt möglicherweise nicht hätte annektieren dürfen. Zuvor machte das von D’Annunzio geprägte Wort von der vittoria mutilata, vom „Verstümmelten Sieg“, in Italien die Runde. Die Herrschaft in Fiume mit D’Annunzio im Mittelpunkt nahm dabei wesentliche Elemente des Faschismus vorweg: Die Fixierung auf einen Führer, die Massenmobilisierung sowie viele andere Elemente, die später bei den italienischen Faschisten ebenso wie bei den deutschen Nationalsozialisten wieder auftauchten.[6]

D’Annunzio schuf in Fiume ein Gegenbild zur nüchternen bürgerlichen Gesellschaft Italiens, sodass auch Lenin ihn einen Revolutionär nannte. In seinem Hass auf die Pariser Konferenz und deren angebliche Feindschaft gegen Italien hatte er eine Art Lehre vom Befreiungskampf der durch plutokratische Nationen unterdrückten Völker entwickelt, zu denen er neben den Italienern auch Deutsche, Sowjetrussen und Ägypter rechnete.

Nach Fiume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nachdem D’Annunzio sich nach einer militärischen Intervention durch die italienische Regierung im Dezember 1920, in der eine Granate des Schlachtschiffes Andrea Doria sein Arbeitszimmer traf, gezwungen gesehen hatte, die Stadt zu verlassen, eignete er sich eine beschlagnahmte Villa bei Gardone Riviera am Gardasee an. Ursprünglich hatte er erklärt, an der Spitze seiner Truppen fallen zu wollen, erklärte dann aber, für „dieses“ Italien nicht sterben zu können. Seine Anhänger zerstreuten sich im ganzen Land und wurden nicht selten zu den wertvollsten Kadern der Faschisten.[7] D’Annunzio betrachtete sich nach der Zeit in Fiume offenbar zunächst als politischen Gegenspieler Benito Mussolinis und wurde von diesem auch als solcher aufgefasst. 1922 bemühte er sich darum, vom König den Auftrag zur Bildung einer Regierung zu erhalten. Zeugnis hiervon legt die 1971 edierte Korrespondenz Carteggio D’Annunzio – Mussolini (1919–1938) ab.[8] Mussolini kam ihm aber mit seinem Marsch auf Rom zuvor.

Fortan zog sich D’Annunzio in seine Villa am Gardasee zurück, die er später Il Vittoriale degli italiani taufte und dem italienischen Volk vermachte. 1924 wurde er auf Vorschlag der faschistischen Regierung von König Viktor Emanuel III. geadelt und erhielt den in der Primogenitur erblichen Titel eines Principe di Montenevoso; zudem veröffentlichte ein staatliches Institut das literarische Gesamtwerk des Dichters.

D’Annunzio ließ sich von der faschistischen Regierung bis zu seinem Lebensende seinen weiterhin aufwändigen Lebensstil finanzieren. Er reduzierte seine politischen Aktivitäten, ging nur in nebensächlichen Fragen auf Konfrontation zu Mussolini und den Faschisten und lobte außerdem die territorialen Expansionsbestrebungen der Faschisten in Afrika, die seinen nationalistischen Vorstellungen des Mittelmeeres als italienischem „Mare Nostrum“ entsprachen.

D’Annunzio starb am 1. März 1938 in seiner Villa bei Gardone Riviera, die bereits vorher von der Regierung zur nationalen Gedenkstätte erklärt worden war. Bestattet wurde er in einer repräsentativ ausgebauten Grabstätte aus weißem Marmor auf dem Gelände seiner Villa. Der Flughafen Brescias ist nach ihm benannt.

Werk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter dem Einfluss insbesondere von Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer und Richard Wagner widmete sich D’Annunzio sowohl in seinen Romanen (zum Beispiel Il Piacere, deutsch Lust, 1889) und Dramen als auch in seinem lyrischen Werk der Sinneslust und der Idee des „Übermenschen“, wobei er Empfindungen in wortgewaltiger Sprache zum Ausdruck brachte. D’Annunzios ästhetisierender Stil spiegelt sein romantisches Wesen und seinen bewegten Lebenswandel wider, was heutzutage meist überladen wirkt. Vom Ästhetizismus D’Annunzios zeugt auch seine Villa am Gardasee, die heute ein Museum beheimatet.

Egon Friedell ließ seine italienische Literaturgeschichte Von Dante bis D’Annunzio (1915) mit dem Schriftsteller enden.

Audio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Literarische Putschisten „Ich schmiede keine Pläne, ich glühe“, 158.23 Minuten Audio-Version, von Michael Reitz (2020), Deutschlandfunk Kultur Lange Nacht 22. Juli 2023

Werke (Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Primo Vere. 1879.

- Canto Novo. 1882.

- Terra vergine. 1882.

- Intermezzo di rime. 1884.

- Il Libro delle Vergini. 1884.

- Le Novelle di San Pantaleone. 1886.

- Isaotta Guttadauro e altre poesie. 1886.

- Il Piacere. 1889.

- dt.: Lust. Übersetzt von Maria Gagliardi.[9] S. Fischer, Berlin 1898 (Reihe „Die Romane der Rose“).

- dt. Neuübersetzung: Lust. Übersetzt von Claudia Denzler. Mit einem Nachwort von Albert Gier. Reclam-Verlag, Ditzingen 1995, ISBN 3-15-009346-5.

- L’Isotteo. 1890.

- La Chimera. 1890.

- L’Innocente. 1892.

- dt.: Der Unschuldige. Übersetzt von Maria Gagliardi. S. Fischer, Berlin 1896. (Auch erschienen unter dem Titel Das Opfer.)

- dt. Neuübersetzung: Das Opfer. Roman. Aus dem Italienischen übersetzt von Virgilio Iafrate. Matthes & Seitz, München 1997[10]

- Odi navali. 1892.

- Elegie Romane. 1892.

- dt.: Römische Elegien. Übersetzt von Eugen Guglia. Stern, Wien 1903.

- Giovanni Episcopo. 1892.

- dt.: Episcopo und Co. Novellen. Übersetzt von Maria Gagliardi. S. Fischer, Berlin 1901.

- Il Trionfo della morte. 1894.

- dt.: Der Triumph des Todes.

- Le Vergini delle Rocce. 1896.

- dt. Die Jungfrauen vom Felsen. Roman. S. Fischer, Berlin 1902 (Reihe „Die Romane der Lilie“).

- Sogno d’un mattino di primavera. 1897.

- dt.: Traum eines Frühlingsmorgens. Dramatisches Gedicht. Deutsch von Linda von Lützow. S. Fischer, Berlin 1900.

- La città morta. 1898.

- La Gioconda. 1899.

- dt.: Die Gioconda. Eine Tragödie. Deutsch von Linda von Lützow. S. Fischer, Berlin 1899. (Digitalisat im Internet Archive)

- La Gloria. 1899.

- Il Fuoco. 1900.

- dt.: Feuer. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Italienischen von Maria Gagliardi. Langen, München 1900. (Digitalisat im Internet Archive)

- Francesca da Rimini. 1901.

- dt.: Francesca da Rimini. Eine Tragödie in Versen. Deutsch von Karl Gustav Vollmoeller. S. Fischer, Berlin 1903.

- Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. 1903–1912. Bestehend aus den sieben nach den Plejaden benannten Bänden Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Asterope, Taigete und Celeno;

- daraus dt. Alcyone. 2013, s. u.

- La Figlia di Jorio. 1904.

- La Fiaccola sotto il moggio. 1905.

- Più che l’amore. 1906.

- La Nave. 1907.

- dt.: Das Schiff. Tragödie. Übersetzt von Rudolf Georg Binding. Insel-Verlag, Leipzig 1910.

- Fedra. 1909.

- dt.: Phädra. Tragödie. Übersetzt von Rudolf Georg Binding unter Mitwirkung von Karl Gustav Vollmöller. Insel-Verlag, Leipzig 1910.

- Forse che sì, forse che no. 1910.

- dt. Vielleicht – vielleicht auch nicht. Roman. Deutsch von Karl Gustav Vollmoeller. Insel-Verlag, Leipzig 1910.

- Le Martyre de Saint Sébastien. 1911.

dt. Das Martytrium des Heiligen Sebastian. Deutsch von Gustav Schneeli. Erich Reiss Verlag, Berlin 1913.

- Canzoni d’oltre mare. 1911.

- La Pisanelle ou la mort parfumée. 1912.

- Contemplazione della morte. 1912.

- La Chèvrefeuille. 1913.

- Ode alla nazione serba 1914.

- La Leda senza cigno. 1916.

- Natale di sangue. 1920.

- Notturno. 1921.

- Le faville del maglio. 1924/1928, autobiografisch.

- Cento e cento … pagine del libro segreto. 1935, autobiografisch.

- Le dit du Sourd et muet qui fut miraculé en l’an de grâce 1266. 1936.

- Teneo te, Africa. 1936.

Weitere Übersetzungen ins Deutsche

- Gesänge von Gabriele d’Annunzio in Nachdichtung von Else Schenkl mit Buchschmuck von E. M. Lilien. Schuster & Loeffler, Berlin/Leipzig 1904.

- Alcyone. Übersetzt von Ernst-Jürgen Dreyer und Geraldine Gabor unter Mitarbeit von Hans Krieger. Mit einem Anhang versehen von Geraldine Gabor und einem Nachwort von Ernst-Jürgen Dreyer. Elfenbein Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-941184-16-9.

Film[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verfilmungen von Werken Einige seiner Texte wurden verfilmt, darunter:

- La Gioconda, verfilmt unter dem Titel The Devil’s Daughter (1915)

- La luz, tríptico de la vida moderna (1917), Drehbuch von D’Annunzio

- Il delitto di Giovanni Episcopo (1947)

- L’innocente (Die Unschuld, 1976) von Luchino Visconti, mit Laura Antonelli in einer Hauptrolle

Filme über D’Annunzio

- Gabriele D’Annunzio 1863–1938. Dokumentarfilm von Jack Clemente. Produktionsjahr 1977. 43 Min.

- D’Annunzios Höhle. Lifestyle als Autobiographie – Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Essayfilm von Heinz Emigholz, Deutschland 2002–2005, 52 Min. (Teil 8 aus der Reihe Photographie und jenseits)

Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

D’Annunzio prägte einige Neologismen. Für die großen Kaufhäuser in Mailand, ursprünglich die „magazzini Bocconi“, schlug er den Namen La Rinascente vor.[11] Er fand auch den Namen Saiwa für den Kekshersteller.[12]

Als Testimonial warb er für Amaro Montenegro und Amaretto di Saronno.[13] D’Annunzio schuf auch eine Serie von Parfums, das Acqua Nunzia.[14]

Aus den Wörtern “fratellanza” und “famiglia” formte D’Annunzio das Kofferwort “fraglia”, heute Namensbestandteil zahlreicher Segelclubs.[15]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Annamaria Andreoli: Il vivere inimitabile. Mailand 2000.

- Tom Antongini: Der unbekannte D’Annunzio. Leipzig 1939.

- Bernhard Siegert, Hans Ulrich Gumbrecht, Friedrich Kittler (Hrsg.): Der Dichter als Kommandant. D’Annunzio erobert Fiume. München 1996.

- Michael Arthur Ledeen: „Preface“. D'Annunzio: the First Duce (2nd illustrated ed.). Transaction Publishers, 2001, ISBN 978-0-7658-0742-7.

- Vittorio Martinelli: La guerra di D’Annunzio. Gaspari, Udine 2001.

- Zenta Maurina: Eleonora Dūze un D’Annuncio. In: Prometeja gaismā. Esejas 1939–1942. Riga 1943, S. 143–185.

- Zenta Maurina: Liebe – Schicksal. Eleonora Duse und D’Annunzio. In: Gestalten und Schicksale. Essays. Memmingen 1949, S. 145–180.

- Raoul Pupo, Fabio Todero (Hrsg.): Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia. Universität Triest, 2011.

- Olaf Roth: Die Opernlibretti nach Dramen Gabriele d’Annunzios. Frankfurt am Main 1999.

- Bettina Vogel-Walter: D’Annunzio – Abenteurer und charismatischer Führer. Frankfurt am Main 2004.

- Kersten Knipp: Die Kommune der Faschisten. Gabriele D'Annunzio, die Republik von Fiume und die Extreme des 20. Jahrhunderts. Theiss, Darmstadt 2018.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Literatur von und über Gabriele D’Annunzio im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Gabriele D’Annunzio in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Zeitungsartikel über Gabriele D’Annunzio in den Historischen Pressearchiven der ZBW

- Daniele De Marchi: Percorsi Dannunziani.

- Stefan Andres: Die Tode eines Ungeliebten. Eine Annäherung an G. d’A., den „Johannes der Täufer des Faschismus“ (PDF; 109 kB) In: Kritische Ausgabe, Heft 2/2004

- Fetische fungieren als Denk-Ersatz. In: taz, 14. Februar 2005; Interview mit Heinz Emigholz

- Fiume, D’Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia. Universität Triest

- Gabriele D´Annunzio und Richard Wagner, Tagung Menaggio 2017

- Werke von Gabriele D’Annunzio im Projekt Gutenberg-DE

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Michael Arthur Ledeen: „Preface“. D’Annunzio: the First Duce. Transaction Publishers 2001. ISBN 978-0-7658-0742-7.

- ↑ www.unich.it

- ↑ Vittorio Martinelli: La guerra di D’Annunzio, S. 17

- ↑ Maria Gazzetti: D’Annunzio, Gabriele. Monographie. Hamburg 1989, S. 105.

- ↑ Artikel D’Annunzios Flug über Wien (1918), abgerufen am 10. Juli 2013.

- ↑ Artikel Führerkult, Unterdrückung und orgiastische Feste, abgerufen am 19. August 2021.

- ↑ Ernst Nolte: Faschismus - Von Mussolini zu Hitler. Edition Antaios, Schnellroda 2003, ISBN 3-935063-19-9, S. 40–41.

- ↑ Renzo De Felice, Emilio Mariano (Hrsg.): Carteggio d’Annunzio-Mussolini (1919–1938). Mondadori, Mailand 1971.

- ↑ Maria Pauline Adelheid Gagliardi, geb. Dohm (3. April 1858 – 10. August 1928) war eine Tochter von Ernst und Hedwig Dohm und die Mutter von Hedda Korsch.

- ↑ Eberhard Rathgeb: Zu groß für die Möbel, zu klein für den Palast. D’Annunzios Roman „L’Innocente“. Rezension in: FAZ vom 14. Oktober 1997.

- ↑ Rinascente, un «marchio» di D' Annunzio. (italienisch)

- ↑ Elena Rovelli: Gabriele D’Annunzio. Archiviert vom am 28. Juni 2009; abgerufen am 6. Januar 2009.

- ↑ Testimonial, copywriter e comunicatore di successo: un ritratto di Gabriele D’Annunzio. ( vom 24. Februar 2014 im Internet Archive)

- ↑ Il vate ignudo sulla sabbia.

- ↑ La storia ( vom 11. Dezember 2017 im Internet Archive) fragliavela.it, 29 marzo 2011, archiviert vom Original, abgerufen am 17. Dezember 2018.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | D’Annunzio, Gabriele |

| ALTERNATIVNAMEN | Principe di Montenevoso; Gabriele Rapagnetta-d’Annunzio |

| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Schriftsteller des Fin de Siècle und spätromantischer Vertreter des Symbolismus |

| GEBURTSDATUM | 12. März 1863 |

| GEBURTSORT | Pescara, Italien |

| STERBEDATUM | 1. März 1938 |

| STERBEORT | Gardone, Italien |

- Autor

- Irredentismus

- Literatur (19. Jahrhundert)

- Literatur (20. Jahrhundert)

- Mitglied der Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

- Literatur (Italienisch)

- Drama

- Librettist

- Lyrik

- Roman, Epik

- Person im Ersten Weltkrieg (Italien)

- Träger des Militärordens von Savoyen (Offizier)

- Träger der Tapferkeitsmedaille in Gold (Italien)

- Träger der Tapferkeitsmedaille in Silber (Italien)

- Träger der Tapferkeitsmedaille in Bronze (Italien)

- Träger der Gedenkmedaille der Rijeka-Expedition

- Person des italienischen Faschismus

- Pescara

- Italiener

- Geboren 1863

- Gestorben 1938

- Mann

- Nobilitierter (Italien)