„Typografie“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Siehe auch: Schriftgestaltung |

Zietz (Diskussion | Beiträge) Essentielle Erweiterung (eigentlich: Neuschrieb); Quellen etc. --> siehe Abschnitt „Einzelnachweise“ sowie Literaturangaben + Weblinks Markierung: Begriffsklärungsseiten-Links |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:09092018-stamperia Benedetti3.jpg|mini|Traditionelle Typografie: Lettern in einem Setzkasten]] |

|||

[[Datei:Frankfurter Allgemeine logo.svg|mini|Beispiel für eine bewusste Verwendung von Typographie im Logo der [[Frankfurter Allgemeine Zeitung|Frankfurter Allgemeinen Zeitung]]. Die Frakturschrift soll die [[Konservatismus|bürgerlich-konservative]] Ausrichtung des Blatts, die [[Antiqua]] darunter als Gegenpol Aktualität und Modernität ausdrücken.]] |

|||

[[Datei:Poster Orlando Festival 2011.pdf|mini|Moderne Werbetypografie: Kammermusikfestival-Plakat (2011)]] |

|||

'''Typografie''' (vom [[Duden]] und der schweizerischen [[Bundeskanzlei]] empfohlene Schreibweise)<ref>[https://www.duden.de/rechtschreibung/Typografie ''Typografie, Typographie, die'']. [[Duden]] online; abgerufen am 10. Februar 2020.</ref><ref>[https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/rechtschreibleitfaden-2017.pdf.download.pdf/rechtschreibleitfaden-2017.pdf ''Rechtschreibung: Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung''.] (PDF; 822 kB, 160 Seiten) 4., aktualisierte Auflage. [[Bundeskanzlei]], Bern 2017, S. 149; Zitat: {{" |Typografie, die}}.</ref> oder '''Typographie''' (von {{grcS|τύπος|týpos}} „Schlag, Abdruck, Figur, Typ“ und [[-graphie]]) ist eine mehrdeutige Bezeichnung: Im traditionellen Sinne bezieht sie sich auf die Gestaltung von [[Druckerzeugnis|Druckwerken]] mit beweglichen [[Letter]]n ''(Typen)''. In der [[Medientheorie]] steht ''Typografie'' für gedruckte Schrift in Abgrenzung zu [[Manuelles Schreiben|Handschrift]] ''(Chirografie)'' und elektronischen sowie nicht literalen Texten. |

|||

[[Datei:Broadside 5.jpg|mini|Kreativ-experimentelle Typografie mit alten Schriftmustern in dem Magazin ''Broadway'']] |

|||

Der Begriff '''Typografie''' (empfohlene Duden-Schreibweise: mit „f“ zum Beginn der letzten Silbe; früher: ''Typographie'' – abgeleitet von dem [[Altgriechische Sprache|altgriechisch]]en Wort ''týpos'' für Schlag, Abdruck, Figur, Typ und dem Zusatz ''-graphie'' für Schreiben) umfasst im engeren Sinn alle Bereiche, die sich um den [[Drucktechnik|Druck]] von [[Buchstabe]]n drehen. Der Begriff kam erstmals in der [[Renaissance]] auf. Hier charakterisierte er die [[Buchdruck|Buchdruckerkunst]] inklusive der dort auftretenden technischen und ästhetischen Fragen. |

|||

Seit der Erfindung des Drucks mit beweglichen [[Letter]]n durch [[Johannes Gutenberg]] haben sich in Verständnis und Praxis von Typografie gravierende Veränderungen ergeben. Während sich in der [[Frühe Neuzeit|frühen]] und mittleren [[Neuzeit]] Typografie hauptsächlich mit Fragen des Buchdrucks beschäftigte, wurden im [[19. Jahrhundert|19.]] und [[20. Jahrhundert]] auch Fragen der [[Werbegrafiker|Werbegestaltung]], der Gestaltung von [[Corporate Design]]s sowie öffentlichen [[Informationsgrafik|Infosystemen]] Teil typografischer Praxis. Technisch hat das – traditionell mit den [[Beruf]]en des [[Schriftsetzer]]s sowie [[Grafikdesign]]ers verbundene – Gestalten von Texten sowie deren Vervielfältigung ebenfalls elementare Veränderungen durchgemacht. Die neueste ist das [[Internet]] – mit der Folge, dass Texte nicht mehr nur in [[Druckerzeugnis|geprinteter]] Form erscheinen, sondern eben (auch) [[online]]. |

|||

Ein [[Drucker (Beruf)|Buchdrucker]] der [[Frühe Neuzeit|Frühen Neuzeit]] wurde als ''typographus'' bezeichnet, womit im 16. und 17. Jahrhundert auch als [[Verleger]] tätige Drucker ('''Drucker-Verleger''') gemeint sein konnten.<ref>[[Hans Widmann (Buchwissenschaftler)|Hans Widmann]]: ''Autorennöte eines Gelehrten im 16. Jahrhundert.'' In: ''Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe.'' Nr. 89, 5. November 1968, S. 2929–2940, hier S. 2930/2931.</ref> Heute bezeichnet ''Typografie'' meist den medienunabhängigen Gestaltungsprozess, der mittels [[Schrift]], Bildern, Linien, Flächen und Leerräumen alle Arten von Kommunikationsmedien gestaltet. Typografie ist in Abgrenzung zu [[Kalligrafie]], Schreiben oder [[Schriftschnitt|Schriftentwurf]] das Gestalten mit vorgefundenem Material. |

|||

Allgemein wird die Typografie als „dienende Kunst“ betrachtet. Im Mittelpunkt steht die optimale [[Leserlichkeit]] von Texten sowie ihre zweckdienliche und [[Zielgruppe|zielgruppenadäquate]] Gestaltung. Die Typografie – branchen-umgangssprachlich oft kurz als „Typo“ bezeichnet – gliedert sich auf in unterschiedliche Bereiche: die Mikrotypografie (die sich dem Satzbild sowie Lesbarkeitsfragen im engeren Sinn widmet), die Makrotypografie (bei der gestalterische Fragen im Vordergrund stehen), der Gebrauch sowie die Erstellung von [[Schriftart|Schriften]] und schließlich die [[Wissenschaft|wissenschaftliche]] oder auch praxisorientierte Behandlung typografischer Fragen – ein Bereich, der das [[Archiv|Archivieren]] und [[Dokumentation|Katalogisieren]] von Informationen ebenso beinhaltet wie das Sammeln sowie Weitergeben von [[Fachkompetenz|fachhistorischem Wissen]]. Als Fachgebiet hat die Typografie ein umfangreiches Fachvokabular entwickelt – von altertümelnden Begriffen wie [[Hurenkind und Schusterjunge|„Hurenkinder“ und „Schusterjungen“]] (für alleinstehende [[Absatz (Text)|Absatz]]enden am Ende oder Beginn einer [[Paginierung|Seite]]) bis hin zu neuen Begriffen aus der [[Software]]-Entwicklung. |

|||

Die Typografie wird unterteilt in [[#Mikrotypografie|Mikrotypografie]] und [[#Makrotypografie|Makrotypografie]]. Die Arbeit des '''Typografen''' besteht darin, beide Gestaltungsmerkmale in geeigneter Weise zu kombinieren. |

|||

{{Belege fehlen|Nachfolgende drei Überschriften und alle Beschreibungen dazu sind vollständig ohne Einzelnachweise.|Alle nachfolgenden Abschnitte|Plural=1}} |

|||

== Begriff: Herkunft und Gebrauch == |

|||

== Mikrotypografie == |

|||

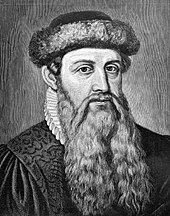

[[Datei:Gutenberg.jpg|mini|hochkant|Johannes Gutenberg]] |

|||

[[Datei:Typografische Begriffe.svg|mini|Mikrotypografische Fachbegriffe des [[Liniensystem (Typografie)|Liniensystems]]]] |

|||

[[Datei:A Specimen by William Caslon.jpg|mini|hochkant|Schriftmuster der Druckerei von William Caslon I (ca. 1734)]] |

|||

Die '''Mikrotypografie''' oder '''Detailtypografie''' ist die Gestaltung folgender Feinheiten des Schriftsatzes: |

|||

[[Datei:Diatype typesetter.jpg|mini|Diatype Handfotosetzmaschine im Einzelbuchstabenverfahren]] |

|||

* die Gestaltung und Auswahl der [[Schriftart]], die Verwendung von [[Kapitälchen]] und [[Ligatur (Typografie)|Ligaturen]] |

|||

Der im Verlauf der Renaissance aufgekommene Begriff mit dem zusammengesetzten [[Wort]] ''typos'' (für [[Abdruck (Drucktechnik)|Abdruck]]) und ''-graphie'' (für [[Schreiben]]) kennzeichnete ursprünglich alle Bereiche, die mit dem neuen Buchdruckverfahren zu tun hatten – den Guss von Lettern, unterschiedliche Techniken bei der [[Kopie|Vervielfältigung]] sowie [[Ästhetik|ästhetische]] Fragen betreffs die formale [[Gestaltung]] von [[Drucksache|Druckwerken]]. Alternative Begriffe waren „Buchdruckerkunst“, „Schwarze Kunst“ (für das [[Schwarz]] der hauptsächlich zur Anwendung kommenden [[Druckfarbe]]) sowie der lateinische Begriff ''typographia'' – zu [[Deutsche Sprache|Deutsch]]: „Typografik“ oder „Schriftlehre“. Wer den Begriff genau prägte, ist nicht bekannt. Erschwert wird die Begriffsgenese durch den Umstand, dass typografisches Wissen über [[Jahrhundert]]e nur in [[Mündliche Überlieferung|mündlicher]] Form weitergegeben wurde.<ref name="tl-typografie">[https://www.typolexikon.de/typografie/ ''Typografie''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 31. Oktober 2023 (aktualisiert), aufgerufen am 12. Mai 2024</ref> |

|||

* die [[Laufweite]] und [[Spationierung]] (das sind die Buchstabenabstände und Zeichenabstände), die Wortabstände |

|||

* die orthotypografisch korrekte Zeichensetzung |

|||

Aufgrund der gravierenden [[Technologie|technologischen]] Veränderungen – speziell: der Etablierung moderner [[Rechnertechnik|Computertechnologien]] – ist eine klare und eindeutige Definition, was Typografie genau beinhaltet, kaum noch möglich.<ref name="tl-typografie" /> Ein praktischer Ausdruck sind die [[Berufsklassifikation|Berufsfeld]]-Veränderungen der letzten [[Jahrzehnt]]e: der traditionelle Schriftsetzer avancierte zum [[Mediengestalter Digital und Print|Mediengestalter]], zusätzlich hinzu gesellten sich vollkommen neue Berufsfelder wie zum Beispiel das des [[Webdesigner]]s. Der Typografieexperte [[Wolfgang Beinert (Grafiker)|Wolfgang Beinert]] brachte die veränderte Begriffsbedeutung mit folgender Zusammenfassung auf den Punkt: „Typografie beinhaltet nunmehr sowohl [[Theorie|theoretische]] als auch praktische [[Einzelwissenschaft|Disziplinen]] sowie unterschiedliche [[Kulturtheorie|kulturtheoretische]] und gestalterische Betrachtungsweisen.“<ref name="tl-typografie" /> |

|||

Der bei einem Leser bzw. Betrachter hervorgerufene Gesamteindruck des Schriftsatzes wird durch die obigen und weitere Faktoren bestimmt. Den subjektiven Gesamteindruck nennt man in der Fachsprache die [[Anmutung]]. Dabei wird durch die Gestaltung beim Leser auch ein emotionaler Eindruck erzeugt, was je nach Textsorte und Publikation sinnvoll sein kann und auch bewusst eingesetzt wird. In Massenmedien wie Tageszeitungen wird eher darauf geachtet, eine hohe [[Leserlichkeit]] auf Kosten einer – dabei auch nicht sachgerechten – emotionalen Wirkung der Gesamtgestaltung zu erzielen.<ref>[https://mediencommunity.de/node/688 Anmutung der Schrift.] Mediencommunity.de, abgerufen am 4. November 2020</ref> |

|||

== |

== Geschichte == |

||

{{Hauptartikel|Geschichte der Typografie}} |

|||

Dies ist die Gesamtgestaltung eines Textwerks<ref>Begriff laut [[DIN 5008]]:2020-03</ref> ([[Buch]], Druckseite, [[Textverarbeitung]]s-Dokument, [[Webseite]] usw.). Zu den Gestaltungselementen gehören unter anderem |

|||

* das [[Papierformat|Seitenformat]], |

|||

* der [[Satzspiegel]], |

|||

* Zeilenbreite, -abstand ([[Zeilendurchschuss|Durchschuss]]) und -anzahl, |

|||

* das Vermeiden von unpassenden Worttrennungen und [[Hurenkind und Schusterjunge|Absätzen]], |

|||

* die Gliederung der Seite und des Textes, |

|||

* die Platzierung von Bildern und Tabellen im Text, |

|||

* das Mengenverhältnis der [[Schrift]] zu Bildern und Tabellen, |

|||

* die [[Schriftgrad|Schriftgröße]] und |

|||

* die [[Schriftauszeichnung]]en. |

|||

Die Typografie im heutigen Sinn bildete sich in der [[Frührenaissance]] heraus. Eng verknüft ist sie mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg im Jahr 1454.<ref name="lf-026">Joep Pohlen: ''Letterfontäne. Das ultimative Handbuch zur Typografie''. Taschen, Köln 2015, ISBN 978-3-8365-5450-3. S. 26.</ref> Die Typografiegeschichte, wie sie in [[Europa]], einigen Teilen [[Asien]]s, [[Australien]] sowie auf dem [[Amerika|amerikanischen]] [[Kontinent|Doppelkontinent]] vermittelt wird, gilt so allerdings nur für den weiteren Einzugskreis der [[Lateinisches Schriftsystem|lateinischen Schrift]] und ihrer [[Alphabet|alphabetbasierten]] Verwandten. Die Entwicklung in [[Ostasien]] setzte bereits rund 80 Jahre früher ein. Allerdings konnte sich der Druck mit beweglichen Lettern in dieser Großregion lange nicht durchsetzen. Ein Hauptgrund: das komplexe [[Chinesische Schrift|chinesische Schriftsystem]] mit seinen über 100.000 [[Schriftzeichen]].<ref name="tl-typografie" /> Die lateinische Schrift, wie sich sich zu der Zeit herausbildete, bestand aus drei unterschiedlichen Elementen: Großbuchstaben, deren Ursprungspunkt die römische [[Capitalis Monumentalis]] war, auf die [[Karolingische Minuskel]] zurückgehende Kleinbuchstaben sowie, als drittes, [[Ziffer]]n arabisch-indischen Ursprungs.<ref name="lf-1824">Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 18–24.</ref> |

|||

Grundelemente im Schriftsatz sind |

|||

* die ''Zeile'' für die horizontale [[Schreibrichtung]], |

|||

* die ''Spalte'' bzw. die ''Kolumne'' für die vertikale Schreibrichtung ([[Spaltensatz]]). |

|||

Die Entwicklung des Buchdrucks europäischer Provinienz blieb über Jahrhunderte [[Handwerk|handwerklich]] geprägt.<ref name="tl-typografie" /> Der traditionellen Schriftsetzer-Sprache entstammen zahlreiche Fachbegriffe – auch solche, die heute einen stark unzeitgemäßen Beigeschmack haben wie zum Beispiel „Hurenkinder“ und „Schusterjungen“ (für einzeilige Absatzenden am Anfang oder am Ende einer Zeile).<ref name="lf-207>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 207.</ref> Stilistisch bildete sich in dieser Zeit eine Koexistenz unterschiedlicher [[Schriftart|Schrift-Grundformen]] heraus: [[Gebrochene Schrift|gebrochene Schriften]] (wie die [[Fraktur (Schrift)|Fraktur]]), auf das [[Lateinisches Alphabet|römische Alphabet]] sowie die [[Frühmittelalter|frühmittelalterliche]] [[Minuskel]] zurückgehende [[Antiqua]]-Schriften und schließlich [[Schreibschriften]].<ref name="kapr2">[[Albert Kapr]]: ''Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben'', ''Die Schriften der Renaissance''. Verlag der Kunst, Dresden 1971, ISBN 3-364-00624-5. S. 87–102.</ref> |

|||

Die einzelnen Elemente des Seitenaufbaus sollten sinnvoll aufeinander abgestimmt werden, wobei die Wahl der Schriftgröße sowie die richtige Positionierung von Abbildungen, Grafiken und Tabellen hierbei besonders wichtig ist. Die harmonische Aufteilung von bedruckter und unbedruckter Fläche ist entscheidend: Eine Seite darf weder überladen noch kahl wirken. Hilfreich ist hier die sogenannte [[Rastertypografie]], bei der die typografischen Elemente nach einem vorgefertigten [[Gestaltungsraster]] angeordnet werden. |

|||

Im allgemeineuropäischen Rahmen setzte sich bald die Antiqua als dominierender Schrifttyp durch; lediglich im [[Deutsche Sprache|deutschsprachigen Raum]] konkurrierten die beiden Modelle Gebrochene und Antiqua bis weit hinein ins 20. Jahrhundert. Die Entwicklung der Antiqua-Schrift durchlief mehrere formale Ausprägungen, die bis heute die Basis bilden für die grundlegenden [[DIN 16518|Schriftklassifikationsmodelle]]: [[Venezianische Renaissance-Antiqua|Venezianische Renaissanceantiqua]], [[Französische Renaissance-Antiqua|Französische Renaissanceantiqua]], [[Barock-Antiqua|Barock-]] oder Übergangsantiqua sowie [[Klassizistische Antiqua]].<ref name="typol-gruppen1">Siehe [https://www.typolexikon.de/venezianische-renaissance-antiqua/ ''Venezianische Renaiaissance-Antiqua''], [https://www.typolexikon.de/franzoesische-renaissance-antiqua/ ''Französische Renaissance-Antiqua''], [https://www.typolexikon.de/vorklassizistische-antiqua/ ''Vorklassizistische Antiqua''] und [https://www.typolexikon.de/klassizistische-antiqua/ ''Klassizistische Antiqua''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 2018–2023, aufgerufen jeweils am 14. Mai 2024</ref> Als weitere grundlegende Abwandlungen kamen im 19. und 20. Jahrhundert der Typus der [[Egyptienne|serifenbetonten]] (Slab Serif) sowie der der [[Grotesk (Schrift)|serifenlosen Schriften]] (Sans Serif; Groteskschriften) hinzu.<ref name="typol-gruppen2">Siehe [https://www.typolexikon.de/egyptienne/ ''Serifenbetonte Linearantiqua''] und [https://www.typolexikon.de/grotesk/ ''Grotesk''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 2021 und 2023, aufgerufen jeweils am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Eine verwandte Bezeichnung zur Makrotypografie ist [[Layout]], wobei dieser Begriff in der Regel deutlich spezifischer verwendet wird. |

|||

An den handwerklich bestimmten Verfahren änderte sich bis zum Ende des [[18. Jahrhundert]]s wenig. Das Grundprinzip basierte auf Stahlstempeln und [[Matrize (Druck)|Matrizen]]; erstere dienten als „Mastervorlagen“ für die Massenproduktion beweglicher [[Letter|Bleilettern]].<ref name="stempel">[https://web.archive.org/web/20141129065632/http://www.druckkunst-museum.de/Schriftgießerei.html ''Schriftgießerei''], druckkunst-museum.de, aufgerufen am 14. Mai 2024 (Archiv)</ref> Technische Verfeinerungen sowie ein verfeinerter Geschmack kamen allerdings bereits bei den Schriften der Barockantiqua- und klassizistischen Antiqua zum Tragen. Im 19. Jahrhundert wurden sowohl die [[Drucktechnik|Druckverfahren]] als auch die Bedingungen des – bis dato manuell stattfindenden [[Satz (Druck)|Schriftsatzes]] – durch neue Verfahren revolutioniert. Entscheidend hier waren – für [[Abbild]]ungen – die [[Lithografie]], die Erfindung der [[Setzmaschine|Bleisetzmaschine]] sowie technische Innovationen wie etwa der [[Pantograf]], der im Bereich Reproduktion von Schriftentwürfen einen immensen Fortschritt bedeutete.<ref name="lf-02627>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 26–27.</ref> Flankierend hinzu traten neue [[Mediengeschichte|Medien]] wie die [[Zeitung]] – später dann [[Zeitschrift]]en wie die in [[Deutschland]] weit verbreitete ''[[Die Gartenlaube|Gartenlaube]]'' oder etwa das bekannte [[Vereinigte Staaten|US]]-[[Periodikum]] ''[[Harper’s Bazaar]]).'' Der Markt für und die Nachfrage nach Drucksachen differenzierte sich mehr und mehr aus – Entwicklungen, welche in der Summe das neue Zeitalter der [[Massenmedien]] einläuteten. |

|||

== Anwendung == |

|||

Mithilfe von Typografie können der Inhalt, der Zweck oder die [[Anmutung]] eines Werkes verdeutlicht werden. Die Aussage eines Textes kann visuell unterstützt werden, wobei die gute [[Lesbarkeit]] i. d. R. an erster Stelle steht. |

|||

Auch ästhetisch war die Typografie im 19. und 20. Jahrhundert immensen Veränderungen unterworfen. Eine davon war das Aufkommen neuer, oft eigenwillig oder auffällig gestalteter [[Akzidenzschrift|Werbeschriften]], deren Zweck vor allem darin bestand, prägnante [[Slogan]]s an den Mann und die Frau zu bringen.<ref name="akzidenz">Siehe [https://www.typolexikon.de/akzidenzdrucksachen/ ''Akzidenzdrucksachen''] und [https://www.typolexikon.de/akzidenzschrift/ ''Akzidenzschrift''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 2019 und 2020, aufgerufen am 14. März 2024</ref> Mit der Werbetypografie und dem aufkommenden [[Grafikdesign]] als neuem Zweig einher ging eine rege, teilweise kontrovers geführte Diskussion ästhetischer Fragen. Serifenlose Schriften – von damaligen Zeigenossen oft als „grotesk“ (daher der Name) bezeichnet, etablierten sich in zunehmendem Ausmaß. Auf die Spitze getrieben wurde der Geschmacksstreit um eine angemessene Typografie für die moderne Zeit von der [[Elementare Typografie|Elementaren Typografie]] – einer neuen Richtung, die maßgeblich von [[Konstruktivismus (Kunst)|Konstruktivismus]] beinflusst war und inhaltlich dem [[Bauhaus]] nahestand. Einen Gegenpol bildete der vor allem in Deutschland erbittert geführte „[[Antiqua-Fraktur-Streit|Frakturstreit]]“. Inhaltlich ging es dabei um die Frage, ob die (gebrochene) Fraktur stärker die in Deutschland herrschenden Lesevorlieben abbilde oder aber die [[Römisches Reich|römisch]]-[[Latein|lateinische]] Antiqua.<ref name="frakturstreit">Siehe [https://www.typolexikon.de/fraktur-schrift/ ''Fraktur''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 1. August 2019, und [https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag6066.html ''17. Oktober 1911 – Der Reichstag entscheidet den Antiqua-Fraktur-Streit''], WDR, 17. Oktober 2022, aufgerufen jeweils am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Zu den Anwendungsbereichen der Typografie zählt neben der Gestaltung von [[Mengentext]]en in Romanen oder Sachbüchern ([[Werksatz]]) vor allem der [[Akzidenzdruck|Akzidenzsatz]]. Dazu gehören Geschäftsdrucksachen (Briefblätter, Visitenkarten, Formulare), Werbedrucksachen (Flyer, Prospekte, Plakate) oder auch Familiendrucksachen (Einladungen, Gedenkkarten). |

|||

Obwohl das [[NS-Staat|NS-Regime]] in diesem Streit widersprüchliche Positionen einnahm (und praktisch zwischen „[[Deutsche Schrift|Deutscher Schrift]]“ und Favorisierung der Antiqua changierte), waren gebrochene Schriften zumindest als dominierendes Leseschrift-Modell in Deutschland seit 1945 diskreditiert.<ref name="kapr">[[Albert Kapr]]: ''Fraktur. Form und Geschichte der gebrochenen Schriften.'' Verlag Hermann Schmidt, Mainz 1993, ISBN 3-87439-260-0. S. 78–84.</ref> International setzte sich der [[Internationaler Stil|Internationale Stil]] als dominierende Gestaltungsweise durch – eine gemäßigte Adaption der Bauhaus-Lehren, aus der später die [[Schweizer Typografie|Schweizer Typografieschule]] erwuchs. Infografik, Corporate Design, Gestaltungsraster sowie die Favorisierung serifenloser Schriften wie etwa der ''[[Helvetica (Schriftart)|Helvetica]]'' avancierten zu prägenden Elementen zeitgemäßer Typografie-Gestaltung.<ref name="international">Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein: ''Typographie – Wann wer wie / When who how / quand qui comment.'' Könemann Verlagsgesellschaft, Köln 1998, ISBN 978-3-89508-473-7, ''wann quand when'', S. 36–37.</ref> |

|||

Bei der visuellen Erscheinung von Kommunikationsmedien versuchen Typografen meist die Gestaltung mit deren Inhalt (Botschaft) in Einklang zu bringen. Manchmal wird auch versucht, eine unterschwellig andere Botschaft (Subtext) zu vermitteln, die dem Inhalt des Textes durchaus widersprechen kann. Durch derartige Beeinflussung der Aussage eines Textes bzw. einer Botschaft kann einem Typografen die Rolle des Co-Autors zukommen. |

|||

Zwei weitere, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einsetzende Entwicklungen waren der [[Fotosatz]] und schließlich die moderne [[Rechnertechnik|Computertechnologie]]. Letztere prägte einen neuen Begriff: [[Desktop-Publishing|Desktop Publishing]] (DTP). Kennzeichnend für das Desktop Publishing war nicht nur das softwaregestützte Produzieren von Satzprodukten, die bearbeitungstechnische Integration von [[Grafik]]en, [[Fotografie|Bildern]] und [[Text]] sowie die mit dieser Entwicklung einhergehende Produktion einer zuvor nicht gekannten Menge neuer [[Font (Informationstechnik)|Schriftfonts]]. Auch das Produzieren selbst verlagerte sich zunehmend von den „Experten“ hin zu den [[Benutzer|Anwender]]n oder Usern.<ref name="lf-028029>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 28–29.</ref> Bislang letzter Schritt dieser Entwicklung sind die Gestaltungsoptionen, die sich mit dem Aufkommen des Internets etablierten. Sowohl der computergestützte Satz als auch die Online-Typografie beinhalteten eine Reihe technischer und auch ästhetischer Binnen-Veränderungen. Beispiele: immens aufgestockte Hyperschriften im Format [[OpenType]], [[Variante (Software)|Variable Fonts]] mit anwendersteuerbaren Schrifteigenschaften sowie [[Webtypografie|Webfont]]s, die es ermöglichen, Schriften bei der Gestaltung von [[Webseite]]n mit einzubinden.<ref name="lf-128ff>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 128; 148–150.</ref> |

|||

Möglichkeiten typografischer Gestaltung sind traditionell der Einsatz unterschiedlicher [[Schriftart]]en, [[Schriftgrad|Schriftgrade/-größen]] und [[Schriftauszeichnung|Auszeichnungsarten]], die Wahl der [[Satzbreite]] (Zeilenlänge), des [[Zeilenfall]]s, des [[Satzspiegel]]s innerhalb des [[Papierformat]]es, die Zuordnungen unterschiedlicher Elemente zueinander im Layout, die Auswahl des passenden Papiers und vieles mehr. |

|||

Ästhetisch steht die Typografie in vielerlei Aspekten an einem Punkt des „[[Anything goes (Schlagwort)|anything goes]]“. Unterschiedliche Gestaltungsrichtungen – wie beispielsweise die „Underground Typography“, [[Retro]]-Typografie und ähnliche – treten in Konkurrenz zum gestalterischen „[[Mainstream]]“. Ausdifferenziert haben sich demzufolge auch die [[Zielgruppe|Zielgruppen]], welche mit typografischen [[Nachricht|Botschaften]] angesprochen werden sollen. Ungeachtet der Verbreitung teils [[Amateur|amateurhaft]] gestalteter Typografieprodukte existiert eine Vielzahl an Angeboten mit dem Ziel, das Niveau insbesondere bei der [[Profi|professionellen]] Gestaltung von Medien zu erhalten und – wo möglich – zu steigern. Die Vermittlung der – teils jahrhundertealten – typografischen Tradition mit ihren Gepflogenheiten und [[Regel (Richtlinie)|Regeln]] ist nach wie vor ein wesentliches Anliegen von Typografie – sowohl in ihrem [[Theorie|theoretischen]] Selbstverständnis als auch hinsichtlich der Vermittlung typografischer [[Wissen|Kenntnisse]]. |

|||

Die Auszeichnungsarten dienen zum „Hervorheben“ einzelner Textstellen oder Absätze gegenüber dem Rest des Textes, z. B. wörtliche Rede oder Zitate. Wollen Typografen beispielsweise verdeutlichen, dass eine Textstelle das Gesprochene eines [[Protagonist]]en darstellt, dann kann sie kursiv dargestellt werden: ''Hermine!'' rief Harry … |

|||

== Bereiche der Typografie == |

|||

Bei der typografischen Gestaltung berücksichtigen professionelle Typografen die Orientierung der Nutzer, die Einschätzung der Zielgruppe(n), die besonderen Bedingungen des Mediums, für das gestaltet wird, die „Orthotypografie“ (also die [[Orthographie|ortho-]] ''und'' typografisch korrekte Form), sowie unterschiedliche Lesearten, mit denen Leser Texten verschiedener Art begegnen. Bei der Typografie eines Romantextes beispielsweise wird auf einen gleichmäßigen und störungsfreien Lesefluss geachtet. Zu betonende Sätze oder Wörter werden dazu i. d. R. eher dezent ausgezeichnet, um sie nicht zu sehr hervorzuheben. Hierbei werden [[Kursivschrift|Kursiv-]] oder [[Kapitälchen]]-Schnitte derselben Schrift wie der des „Grundtextes“ (des nicht-ausgezeichneten Textes) in gleicher Strichstärke benutzt. Im Fachjargon wird dies als „integrierte“ oder „leise“ Schriftauszeichnung bezeichnet. Das „informierende Lesen“ (z. B. in Zeitungen oder Online-Portalen) setzt dagegen eine typografische Umsetzung voraus, die Inhalte bereits beim Überfliegen einordnen lässt, bevor tiefere Textebenen – häufig in kleineren Schriftgraden – angeboten werden. |

|||

Die heutige Typografie gliedert sich in eine Reihe miteinander (mehr oder weniger) miteinander verbundener Teildisziplinen auf. Die wichtigste davon ist die Mikrotypografie. Sie kapriziert sich vor allem auf die möglichst leserlich und ansprechend dargebotene Gestaltung kleiner wie großer Textmengen. Zweiter Bereich ist die Makrotypografie. Sie behandelt Fragen der [[Layout|Seitengestaltung]], aber auch die zielgruppenorientierter Ästhetik. Ein dritter Bereich dreht sich rund um das Design von Schriften sowie ästhetisch-historische Fragen, welche die Gestaltung von Schriften (oder auch das Erstellen von [[Revival]]s alter Schriften) bestimmen. Ein vierter Bereich ist die allgemeine [[Tradition]]spflege. Sie beinhaltet das Sammeln von Informationen sowie – im weiteren Sinn – die Fachdiskussion rund um allgemeine, das typografische Metier (mit) betreffende Fragen. |

|||

=== Mikrotypografie === |

|||

War Typografie seit [[Johannes Gutenberg|Gutenberg]] Teil des Fachwissens der [[Drucker (Beruf)|Drucker]] und [[Schriftsetzer]], so ist sie heute ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung der [[Grafiker]], [[Mediengestalter Digital und Print]] und ähnlicher Berufsgruppen. Gerade die [[Neue Medien|neuen Medien]] und das Entwerfen von [[Website]]s stellten die Typografen vor neue Herausforderungen wie etwa die Frage nach Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Inzwischen kann fast jeder am Computer Schriftstücke (z. B. Briefe) oder seine [[Webseite]]n erstellen und so typografisch tätig werden. |

|||

[[Datei:Typo-smallcaps-liningoldstylefigures.jpg|mini|Schriftelemente: Kapitälchen, Versalziffern und Mediaevalziffern]] |

|||

Als Segment der angewandten Typografie ist die Mikrotypografie – also das professionelle Aufbereiten von Text – nach wie vor der zentrale Bereich praktisch angewandter Typografie.<ref name="mikro">[https://www.typolexikon.de/mikrotypografie/ ''Mikrotypografie''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 27. März 2024, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Im Unterschied zu normalen, mit der [[Tastatur]] geschriebenen Texten wartet die professionelle Typografie mit einem beträchtlichen Satz zusätzlicher [[Sonderzeichen]] auf. Auch diese sind Teil der historischen Entwicklung. Einige Zeichen – wie etwa das [[Langes s|lange „s“]] (Zeichen: „ſ“) – sind praktisch nicht mehr in Verwendung. Neu hinzugekommen sind etwa das [[At-Zeichen|„at“]] (Darstellung: „@“) oder auch das [[€|Euro-Zeichen]] (Darstellung: „€“). Während die klassische [[Schreibmaschine]]ntastatur (inklusive [[Leerzeichen|Leeranschlag]]) lediglich 97 Zeichen zur Verfügung stellte, offerieren zeitgemäße Schriften in der Basisausstattung über 200, in Teilen bis zu mehrere Tausend unterschiedlicher Schriftzeichen.<ref name="dt-049">Friedrich Forssman und Ralf de Jong: ''Detailtypografie.'' 4. Auflage. Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2004, ISBN 978-3-87439-642-4. S. 49.</ref> Im Detail gliedert sich das Zeicheninventar einer normalen Computerschrift auf in: [[Majuskel|Groß-]] und [[Minuskel|Kleinbuchstaben]], [[Satzzeichen]] wie [[Punkt (Satzzeichen)|Punkt]], [[Komma]], [[Ausrufezeichen]], [[Klammer (Zeichen)|Klammern]] und weitere, [[Zahlzeichen|Ziffern]], [[Diakritisches Zeichen|diakritische Zeichen]] sowie ein breites Sortiment sonstiger Spezialzeichen (wie etwa [[Sterbekreuz]], Doppelsterbekreuz, [[Mittelpunkt (Schriftzeichen)|Abtrennungspunkte]], [[Liste mathematischer Symbole|mathematische Zeichen]] und Weiteres.<ref name="dt-050051">Forssman, de Jong: ''Detailtypografie''. S. 50–51.</ref> |

|||

Ergänzend hinzu treten im professionellen Satz Spezialformen für Kleinbuchstaben (Minuskeln) und Ziffern: [[Kapitälchen]] und sogenannte [[Mediävalziffer]]n. Erstere lassen sich zwar auch elektronisch generieren; im professionellen Satz wird der schriftdesignerisch optimierten Variante in Form eigener Zeichen der Vorzug gegeben. Mediävalziffern – also Ziffern mit [[Metrik (Typografie)|Ober- und Unterlänge]] sind vor allem im Buchsatz und in Kombination mit Serifenschriften weit verbreitet.<ref name="lf-040ff>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 40–44.</ref> Zusätzlich gibt es weitere Spezialformen wie [[Bruchrechnung|Bruchziffern]] sowie Spezialzeichen für [[Mathematik|mathematischen]] Satz sowie [[Notensatz]]. In modernen Satzschriften mit enthalten sind oft auch Zeichenbelegungen, die [[Mitteleuropa|mitteleuropäische Sprachen]] abdecken – ebenso Schriften, die weitere Schriftsysteme wie [[Kyrillisches Alphabet|Kyrillisch]] oder [[Arabische Schrift|Arabisch]] entweder mit abdecken oder in Form eigener Schriften vorliegen. |

|||

Da sich Typografie als grafische Gestaltung historisch im Umfeld der [[Kunst]] entwickelt hat, entbrannte in der Nachkriegszeit die Diskussion, ob Typografie eine eigenständige Kunstform darstelle. Tatsächlich haben sich neue Formen der Typografie im italienischen [[Futurismus]], im russischen [[Konstruktivismus (Kunst)|Konstruktivismus]] und im [[Dadaismus]] herausgebildet. Während die italienischen Futuristen in der Zerstörung traditioneller Textformen eine besondere künstlerische Aussage erkannten und Typografie damit zur Kunstform erhoben, schrieb der deutsche Dadaist [[Kurt Schwitters]], dass Typografie „unter Umständen“ Kunst sein könne. |

|||

Als weitere Steuerungsmöglichkeiten bieten professionelle [[Desktop-Publishing|Layoutprogramme]] wie [[Adobe InDesign]] oder [[QuarkXPress|Quark XPress]] unterschiedlich breite Leerraum-Intervalle – angefangen vom normalen Leeranschlag über [[Geviert (Typografie)|Geviert]], Halbgeviert, Drittelgeviert, Achtelgeviert sowie weiteren Varianten.<ref name="leerraum">[https://www.typolexikon.de/leerraumzeichen/ ''Leerraumzeichen''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 27. Dezember 2019, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> In der Praxis stellt der professionelle Einsatz dieser Zeichen-Vielfalt eine unübersehbare Unterscheidung zwischen professionellem Satz und Amateur-Satz dar. Bestimmend in der Mikrotypografie sind darüber hinaus die grundlegenden [[Typometrie|typometrischen]] Proportionen von Schrift. Hierzu gehören die vertikalen Binnenunterteilungen von Schriften (Oberlänge, Versalhöhe, [[Metrik (Typografie)|x-Höhe]] oder Minuskelhöhe, Unterlänge) ebenso die [[Schriftlinie]] (die gedachte Linie, auf welcher der Text „steht“) sowie der frei bestimmbare [[Zeilenabstand]].<ref name="lf-082ff>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 82 ff.</ref> Letzterer besteht in der Regel aus der Schriftgröße plus einer kontextabhängigen Zugabe, dem [[Zeilendurchschuss|Durchschuss]].<ref name="lf-208>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 208.</ref> |

|||

Anders als in der Geschichte der Kunst entwickelte sich in der Geschichte der Typografie nach 1945 allerdings eine starke Orientierung am Empfänger der Botschaft, die gleichzeitig eine stärkere Zurückhaltung und weniger deutliche Autoren-Rolle des Typografen forderte. Durch ihre stärkere Verbindung zur Alltagskultur und ihre Einbindung in Wirtschaftsabläufe geprägt behaupteten Nachkriegstypografen, wie z. B. [[Kurt Weidemann]] (u. a. Entwerfer der [[Hausschrift]] von Daimler), dass Typografie als Kunst „belanglos“ sei, vielmehr komme es auf Zurückhaltung zugunsten der Lesbarkeit und der angestrebten Wirkung beim Leser an, und es gehe nicht um die Selbstverwirklichung des Gestalters. |

|||

{{Panorama|Typo-schriftelemente-simple.jpg|700|Typometrischer Aufbau: „Geschosse“ einer Schrift und Zeilenabstand}} |

|||

== Maßeinheiten == |

|||

<br> |

|||

[[Datei:Measures.svg|300px|mini|alt=Maßeinheiten im Druckwesen|Zusammenhang der unterschiedlichen Maßeinheiten untereinander gemäß ihrer Herleitung]] |

|||

{| class="wikitable sortable" style="float:left; text-align:center; margin-right:2em" |

|||

{{Hauptartikel|Schriftgrad}} |

|||

|+ style="padding-bottom:0.2em"| [[Punkt (Einheit)|Historische Punkt-Maße]]<ref name="point">[https://www.typolexikon.de/typografischer-punkt/ ''Typografischer Punkt''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 5. November 2020, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

* ''Im traditionellen Druck'' gilt in Deutschland, auf dem kontinentalen Europa und in vielen anderen Teilen der Welt weitgehend das französische Maßsystem, also [[Cicero (Maß)|Cicero]] und [[Didot-Punkt]]. Daneben werden auch andere Maßsysteme verwendet. |

|||

|- class="hintergrundfarbe4" |

|||

* ''Im informatisierten Druckgewerbe'' gilt heute weltweit das englische Maßsystem mit [[Pica (Typografie)|Pica]] und [[Schriftsatzmaß#Das DTP-Punkt-System|DTP-Punkt]]. |

|||

! Art !! Jahr !! pt !! mm |

|||

|- |

|||

|''[[Sébastien Truchet#Typographische Studien und Entwicklung der Romain du Roi|Truchet]]'' || ''1694'' || ''1'' || ''0,118'' |

|||

|- |

|||

|'''''[[Pierre Simon Fournier|Fournier]]''''' || ''1737'' || ''1'' || '''''0,345''''' |

|||

|- |

|||

|'''''[[Firmin Didot|Didot]]''''' || ''ca. 1795'' || ''1'' || '''''0,376''''' |

|||

|- |

|||

|'''''[[Schriftgrad#Amerikanischer Punkt|Pica]]''''' || ''1886'' || ''1'' || '''''0,351''''' |

|||

|- |

|||

| '''[[Schriftgrad#DTP-Punkt|DTP]]''' || seit ca. 1990 || 1 || '''0,353''' |

|||

|} |

|||

[[Datei:Schriftzeichen-dickte.jpg|mini|Dickte inklusive Vor- und Nachbreite]] |

|||

[[Datei:Typo-opticalsize.jpg|mini|Optische versus numerische Größen von Schriften]] |

|||

Das auf die konkrete Satzarbeiten hin abgestimmte Ausbalancieren der drei Faktoren Schrift, Schriftgröße und Zeilenabstand erfordert in der typografischen Praxis ein sachverständiges Beurteilungsvermögen – nicht zuletzt aufgrund des Umstandes, das Schriften bei gleicher Schriftgröße oft verschieden groß wirken. Ursache: das jeweilige, vom Schriftdesigner meist mit beabsichtigte Verhältnis zwischen x-Höhe einerseits und Ober- sowie Unterlänge andererseits.<ref name="dt-088">Forssman, de Jong: ''Detailtypografie''. S. 88.</ref> Praktisch gehandhabt werden müssen nicht nur optisch differiernde numerische Größen. Ebenso ist der [[Schriftgrad#Optische Schriftgröße|optische Größeneindruck]] mit in Betracht zu ziehen.<ref name="lf-055>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 55.</ref> Ein zusätzliches Steuerungsmittel im Bereich Schriftgröße sind sogenannte Optical Sizes: gesonderte [[Schriftschnitt]]-Varianten für unterschiedliche Einsatzzwecke wie Kleingedrucktes, Text und Schaugrößen.<ref name="lf-148>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 148.</ref> |

|||

Eine Eigenheit der Mikrotypografie ist, dass schriftbestimmende Parameter nicht auf dem metrischen System basieren, sondern auf einem typografischen Spezialmaß – dem [[Punkt (Einheit)|Punkt]]. Die in der heutigen Mediengestaltung zum Zug kommende Variante dieses historischen Spezialmaßes beträgt 0,353 Milimeter.<ref name="dt-079088">Forssman, de Jong: ''Detailtypografie''. S. 79–88</ref> Die mit wichtigste Größennorm der Typografie ist allerdings eine relative: das [[Geviert (Typografie)|Geviert]]. Die konkrete Größe eines Gevierts richtet sich stets nach der festgelegten [[Schriftgrad|Schriftgröße]].<ref name="geviert">[https://www.typolexikon.de/geviert/ ''Geviert''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 28. April 2023, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Wichtig ist das Geviert unter anderem deswegen, weil sich sowohl Buchstabenbreiten als auch Vor- und Nachabstände der einzelnen Zeichen auf dessen Höhe beziehen. Alle drei Werte zusammen ergeben die sogenannte [[Dickte]] – den Raum, den ein Zeichen, inklusive des Leerraums davor und danach, einnimmt.<ref name="dickte">[https://www.typolexikon.de/dickte/ ''Dickte''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 20. April 2022, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Die Notwendigkeit einer ausgeglichenen Zwischenraum-Gestaltung wird als so immens veranschlagt, dass viele Typografen sie letztlich als wichtiger befinden als die ästhetische Ausgestaltung einer Schrift. Der Hintergrund dieser Beurteilung: Nur ausgeglichene Abstände wirken sich nicht störend auf die Lesbarkeit aus. |

|||

Buchstaben und andere typografische Elemente werden mit dem [[Typometer]] vermessen. |

|||

Bei den meisten professionellen Satzschriften ist die beschriebene Synchronisation der Zeichenabstände bereits werkseitig gegeben. Zusätzlich haben die Anwender moderner Satzprogramme die Möglichkeit, auch hier steuernd einzugreifen und die [[Laufweite]] von Textpassagen entweder zu [[Spationierung|spationieren]] (sprich: die Buchstaben auseinanderzuziehen und so den Zeichenabstand im Gesamten zu erhöhen) oder aber enger zu gestalten respektive den Abstand zwischen einzelnen Zeichen zu verringern (Fachbegriff hier: [[Unterschneidung (Typografie)|Unterschneidung]]).<ref name="dt-093114">Forssman, de Jong: ''Detailtypografie''. S. 93–114</ref> Darüber hinaus offeriert die Mikrotypografie eine Vielzahl von Empfehlungen, welche die professionelle Optimierung von Texten betreffen. Die beiden Autoren [[Friedrich Forssman]] und [[Ralf de Jong]] haben in ihrem Buch ''Detailtypografie'' ein umfangreiches Kompendium einschlägiger Regeln und Empfehlungen zusammengestellt.<ref name="dt-gesamt">Friedrich Forssman und Ralf de Jong: ''Detailtypografie.'' 4. Auflage. Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2004, ISBN 978-3-87439-642-4.</ref> Die einschlägigen Do’s and Dont’s sind darüber hinaus Thema einer Vielzahl weiter Buch- oder Fachzeitschriften-Abhandlungen; ausführliche Manuals zu mikrotypografischen Fragen finden sich darüber hinaus auch im Netz. |

|||

== Rechtsfragen == |

|||

{{Hauptartikel|Rechtsschutz typografischer Gestaltungen}} |

|||

Da Mikrotypografie am stärksten von dem traditionellen Schriftsatz abgeleitet ist, konzentrieren sich in dem Bereich auch die schriftspezifischen [[Fachsprache|Fachbegriffe]]. Das Gros der typografischen Fachbegriffe ist nicht wissenschaftlich systematisiert, sondern vielmehr zusammengesetzt aus unterschiedlichen [[Konvention]]en und Traditionssträngen.<ref name="printdeliste">[https://www.print.de/thema/typografie/ ''Typografie''], Tabelle ''Grundbegriffe der Typografie''. Antje Dohmann, print.de, 2014, 2016 und 2017, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Ein Beispiel sind die unterschiedlichen Bezeichnungen für unterschiedliche Schrifttypen ''(Grotesk, Gothic'' und ''Sans Serif'' für serifenlose Schriften, ''Old Style'' oder ''Old Face'' für vage ältere Schriftmodelle, und so weiter). Großteils von herstellerspezfiischen Konventionen hängen darüber hinaus auch die Bezeichungen für bestimmte [[Schriftschnitt|Schnitte]] und [[Strichstärke]]n ab. Neben gängigen Charakterisierungen wie ''Light, Regular, Semibold, Bold'' und ''Black'' existieren weitere Zwischenabstufungen wie etwa ''Book, Roman, Demi, Heavy'' und weitere. Textschriften offerieren zudem flankierende Kursivschnitte, in der Regel mit den Begriffen Italic oder Oblique belegt. Historisch entwickelten sich Kursivschnitte aus den Schreibschriften der Frührenaissance. In der Satzpraxis gehören sie zu den Standardmitteln, einzelne Textpassagen oder Wörter auszuzeichnen.<ref name="lf-03739>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 37–39.</ref> |

|||

In Deutschland unterliegen typografische Schriften dem [[geschmacksmuster]]<nowiki />ähnlichen [[Schriftzeichengesetz]]. Das stärkere [[Urheberrecht]] gilt für solche Schriften, anders als von Schriftherstellern gefordert, hingegen nicht oder nur in Sonderfällen von extremer Gestaltungshöhe wie [[Initialen]]<nowiki />schriften, die bereits in Richtung Gemälde gehen. Das Gleiche dürfte für Handschriften und [[Kalligraphie]]n gelten. Dabei ist bisweilen strittig, inwieweit typographische Unikate nicht selbst als Kalligraphien anzusprechen sind. Urheberrechte können aber an [[Font (Informationstechnologie)|Fonts]] (Computerschriften) bestehen, wenn das [[Hinting]]-Programm, das die ästhetische Darstellung auch bei geringen Auflösungen sicherstellt, hinreichende Schöpfungshöhe als [[Computerprogramm]] hat. Zudem unterliegen die Namen der Schriftarten dem [[Markengesetz]]. Ein [[Textsatz]] oder [[Notenstich]]<nowiki />bild unterliegt als solcher weder dem Urheberrecht noch dem Geschmacksmusterrecht, und ob ein Leistungsschutz aufgrund des [[Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb|Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb]] (UWG) besteht, ist umstritten. |

|||

Ein trendsetzender Faktor innerhalb der Mikrotypografie sind immer stärker ausgebaute Schriften. Aktuell ein sehr präsentes Modell sind sogenannte [[Schriftsippe]]n oder Schriftclans: mehr oder weniger weitverzweigte Schriftfamilien, die unterschiedliche Grundmodelle wie Serif oder Sans unter einem Dach vereinen.<ref name="dt-066">Forssman, de Jong: ''Detailtypografie''. S. 66</ref> Ein bekanntes Beispiel hier ist etwa die ''[[Thesis (Schriftart)|Thesis]]'' von [[Lucas de Groot]], die unter anderem auch als [[Hausschrift]] bei der [[ARD]] zum Zug kommt.<ref name="ard">[https://www.typografie.info/3/hausschriften.html/ard-r18/ ''Neues Markendesign für Das Erste''], daserste.de, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

== Geschichte == |

|||

{{Hauptartikel|Geschichte der Typografie}} |

|||

=== Makrotypografie === |

|||

Die Geschichte der Typografie ist eng verknüpft mit der Entwicklung der Schriften und den sich wandelnden (Re-)Produktionsmöglichkeiten gedruckter Texte; inzwischen auch der digitalen Medien. |

|||

[[Datei:Poster for Le pardon de Ploërmel 1859.jpg|mini|hochkant|Plakatgestaltung im historizistischen Stil (1858)]] |

|||

[[Datei:Josef Müller-Brockmann der Film.jpg|mini|hochkant|Gestaltung im Stil der Schweizer Schule (1960)]] |

|||

Die Makrotypografie als zweites Segment der angewandten Typografie beschäftigt sich mit der [[Layout|Gestaltung]] von Seiten, Flächen sowie, verallgemeinernd gesprochen, dem Design von Publikationen.<ref name="makrotypo">[https://www.typolexikon.de/makrotypografie/ ''Makrotypografie''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 27. März 2024, aufgerufen am 14. März 2024</ref> Grundlegende [[Satzspiegel|Seitenaufteilung]]s-Methodiken wie etwa der [[Goldener Schnitt|Goldene Schnitt]] sind zwar bereits seit der Renaissance geläufig. Der Gestaltungsaufbau sowie die dabei herangezogenen Ordungsprinzipien wurden im Lauf des 20. Jahrhunderts essentiell verfeinert. Eine Methode bei der Aufteilung von Seiten sind sogenannte [[Gestaltungsraster]] – ein Rasternetz, das die jeweiligen Seiten überzieht und Orientierung bietet bei der Platzierung von [[Schlagzeile|Headlines]], den [[Fließtext|Grundtext]]-[[Spaltensatz|Spalten]], [[Fotografie|Bildern]], hervorgehobenen [[Kolumne]]n, sonstigen grafischen Elementen (etwa: [[Logo (Zeichen)|Logo]]s, [[QR-Code]]s etcetera) und sonstigen Informationen.<ref name="lf-192195>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 192–195.</ref> Über die Schriftwahl hinaus sind eine ganze Reihe zusätzlicher Fragen zu klären: die Verwendung von [[Farbe|Farbe(n)]], der – von der jeweiligen [[Zielgruppe]] abhängige – „Gesamtlook“ und schließlich [[Kosten]] sowie allgemeine Parameter der [[Druckvorstufe|Druckabwicklung]]. |

|||

Zweck-, Zielgruppen- und Mediums-Abhängigkeit sind innerhalb der Makrotypografie maßgebliche Faktoren. Neben der Bestimmung wesentlicher mikrotypografischer Grundparameter wie Schriftgröße, Satzspiegel, Zeilenabstand und Ähnliches ist auch die Wahl einer zueinander passenden Kombination an Schriften – die [[Schriftmischung]] – dabei ein wesentlicher Faktor.<ref name="schriftmischung">[https://www.typolexikon.de/schriftmischung/ ''Schriftmischung''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 30. Mai 2022, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Während bei freien oder punktuellen Arbeiten eine gewisse Gestaltungsfreiheit üblich ist, sind Unternehmens-Publikationen, Infosysteme und ähnliches stark von Vorgaben dominiert. Im Bereich der Unternehmenstypografie ist das Corporate Design des jeweiligen Unternehmens ein bestimmender Faktor – ebenso Farben, Grafik-Elemente und Ähnliches. Sowohl Firmen als auch Zeitschriften sind zunehmend dazu übergegangen, bestimmte Schriften als Teil ihrer [[Corporate Identity]] zu verwenden. Das bekannte [[Mode]]magazin ''[[Vogue (Zeitschrift)|Vogue]]'' etwa benutzt im Logo eine hauseigene Variante der ''[[Didot (Schriftart)|Didot]].''<ref name="vogue">[https://www.hatchwise.com/resources/the-history-of-the-vogue-logo ''The History Of The Vogue Logo''], Mosi A., hatchwise.com, aufgerufen am 14. Mai 2024 (englisch)</ref> Die Tageszeitung ''[[Die Welt]]'' verwendet seit 2019 durchgehend die Schriftsippe ''Freight.''<ref name="welt">[https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article151536328/Die-coolsten-Typen-kennt-leider-keiner.html ''Die coolsten Typen kennt leider keiner''], Jan Küveler, Die Welt, 27. Januar 2016, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Das Unternehmen [[Daimler-Benz]] schließlich setzt auf die – von ihm selbst in Auftrag gegebene – Schriftsippe ''Corporate ASE.''<ref name="willberg-070">Hans Peter Willberg: ''Wegweiser Schrift. Erste Hilfe für den Umgang mit Schriften.'' Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2001, ISBN 978-3-87439-569-4. S. 70.</ref> |

|||

== Elementare Typografie == |

|||

{{Hauptartikel|Elementare Typografie}} |

|||

Zusätzlich beinhaltet Makrotypografie medial übergreifende Konzepte – also die Verwendung gewählter Schriften auch in [[Online-Publikation]]en sowie dem Internet. Nichtsdestotrotz ist die makrotypografische Gestaltung von Publikationen stilistischen Geschmacksveränderungen unterworfen. Der Buchsatz wie zu Zeiten von [[Claude Garamond]] (dem Erfinder der berühmten Schrift ''[[Garamond (Schriftart)|Garamond]])'' wurde bereits im 19. Jahrhundert zunehmend von „marktschreierischen“, optisch teils recht oppulent ausgestalteten Layoutgestaltungen flankiert. Mit dem Aufkommen des Grafikdesigns Ende des 19. Jahrhunderts setzte eine ganze Abfolge unterschiedlicher [[grafischer Stil]]e und entsprechend Geschmackskonventionen ein: Auf den – heute allgemein als schwülstig angesehenen – [[Viktorianisches Zeitalter|Historizismus]] folgte der [[Jugendstil]], auf diesen [[Neue Sachlichkeit (Kunst)|Neue Sachlichkeit]] und Elementare Typografie, und auf diese die von Nüchternheit geprägte Schweizer Schule. Die aktuelle Hauptrichtung wurde allerdings immer wieder von Gestaltungsschulen flankiert, die mehr [[Kreativität]] sowie auch Abweichung und [[Aufstand|Rebellion]] zur Geltung brachten. Beispiele: [[Art déco]], bildhafte Typografie, [[Hippie|Flowerpower]], [[Postmoderne|postmoderne]] Typografie sowie die [[Grunge]]-Typografie mit ihrem Mentor [[David Carson (Grafikdesigner)|David Carson]].<ref name="quand">Friedl, Ott, Stein: ''Typographie – Wann wer wie / When who how / quand qui comment.'', S. 18–63.</ref> |

|||

Die „Elementare Typografie“, „Neue Typographie“ oder auch „Funktionale Typografie“ ist eine Stilrichtung innerhalb der Schrift- und Druckgestaltung vom Anfang des 20. Jahrhunderts. |

|||

Auf die „Modernität“ zeitweilig beliebter Schriften wirkte sich der Zeitgeist ebenso aus. Während etwa Satz-Klassiker vom Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend in den Hintergrundt reten (Beispiele etwa: ''[[Century (Schriftart)|Century]], [[Plantin (Schriftart)|Plantin]]'' oder ''[[Goudy Old Style]]),'' zählen heute unter anderem ''[[Minion (Schriftart)|Minion]], [[Myriad (Schriftart)|Myriad]]'' und ''[[Garamond (Schriftart)|Adobe Garamond]]'' zu den weit verbreiteten Schriften. Wesentliche Trends der letzten Jahrzehnte waren hier: der systematische Aufbau schnitttechnisch gut ausgestatteter Schriftfamilien sowie das Konzept der Schriftsippe, welches die optische Vereinheitlichung noch weiter vorantrieb.<ref name="guteschriften">Siehe Zeitleiste auf [http://gute-schriften.hbksaar.net/Typografiegeschichte.html ''Gute Schriften. Die Geschichte der Typografie''], guteschriften.hbksaar.et, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

== Experimentelle Typografie == |

|||

Unter „Experimenteller Typografie“ werden verstanden: |

|||

=== Schriften, Schriftendesign und Schrift-Klassifikation === |

|||

# Wissenschaftliche Versuche, die Wirkung typografischer Entwürfe auf Versuchspersonen zu untersuchen. Darin sind sie nicht zu verwechseln mit den Bemühungen der „Expressiven“ und „Extremen Typografie“. |

|||

Unterschiedliche Schriften und Schriftarten sind das Grund-Handwerkzeug, mit dem konkrete typografische Aufgaben in Angriff genommen werden. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Bestand an Schriften vergleichsweise überschaubar. In den ersten Jahrhunderten nach der Etablierung des Drucks bestimmten Stempelschneider, [[Drucker (Beruf)|Drucker]] und [[Verleger]] das Terrain. Erfolgreiche Schriftmodelle wie etwa die ''Garamond'' wurden von Generation zu Generation überliefert und erfuhren während dieses Prozesses zahlreiche Abwandlungen und Adaptionen. Mit der [[Industrialisierung]] von Druck und Satz weitete sich auch das Schriften-Angebot zunehmend aus. Zu den grundlegenden Modellen und ihren zeitabhängigen Ausführungen (Renaissance-, Barock- und klassizistische Antiqua; serifenlose Schriften) gesellten sich zunehmend Werbeschriften sowie flankierender Schmuck-Zierrat.<ref name="monotype">Siehe [https://www.monotype.com/de/ressourcen/wegweiser-durch-die-schriftstile ''Wegweiser durch die Schriftstile''], monotype.com, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

# Eine Bewegung innerhalb der Typografie, die ab 1945 die „klassischen Entwürfe“ mit eigenen Designvorschlägen und neuen Medien in Frage stellt. Diese Experimente beziehen sich auf a) kinematografische, b) optisch-dynamische (z. B. Neonwerbung) und c) kinetische Ausdrucksversuche. |

|||

Bereits während der Phase der [[Hochindustrialisierung in Deutschland|Hochindustrialisierung]] hatten diese Veränderungen für Schriftgestalter grundlegende Konsequenzen. Die althergebrachten Stempelschneider wichen bereits im 19. Jahrhundert zunehmend den [[Schriftgießerei|Schriftgußunternehmen]]-Profis, die sich auch um technische Produktionsaspekte im einem weiteren Sinn kümmerten. Beispiel: der US-Typograf und [[American Type Founders|ATF]]-Schriftdesign-Leiter [[Morris Fuller Benton]]. Bekannte Schriftgießereien in Deutschland waren die [[D. Stempel|Stempel AG]], die gleichfalls in [[Frankfurt am Main|Frankfurter]] ansässige [[Bauersche Gießerei]] sowie die [[Berlin]]er [[H. Berthold AG|Berthold AG]].<ref name="lf-foundries">Siehe Pohlen: ''Letterfontäne'', ''Index Schriftenverlage'' S. 518 ff.</ref> Mit der durch die Computertechnik aufgekommenen, von einzelnen Herstellern unabhängigen [[Font (Informationstechnik)|Fonttechnologie]] der Gegenwart hat sich auch der Bestand verfügbarer Schriften in einem Ausmaß ausgeweitet, der selbst Fachexperten einen kompletten Überblick unmöglich macht.<ref name="fontanzahl">Das Online-Schriftendistributionsportal [https://www.myfonts.com/de ''MyFonts''] listet auf seiner Homepage 270.000 verfügbare Fonts, [https://www.dafont.com/de/ ''dafont.com''] als Portal für frei downloadbare Schriften die Anzahl von knapp 86.000 Schriftarten. Erfasster Stand: Mai 2024.</ref> |

|||

Verkompliziert hat sich mit der Verbreitung einer zahlenmäßig derzeit im sechsstelligen Bereich liegenden Anzahl von Fonts die Herausforderung, Schriften sinnvoll zu [[Klassifizierung|klassifizieren]] – sprich: einer [[Katalogisierung|katalogisierenden]] Ordnung zu unterziehen. Prägend hier war lange Zeit das – 1954 zum letzten Mal aktualisierte – Modell des [[Franzosen]] [[Maximilien Vox]].<ref name="lf-05673>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 56–73.</ref> In leicht abgewandelter Form diente es als Vorlage für das deutsche Pendant, die (1964 zuletzt aktualisierte) [[DIN 16518|DIN-Norm 16518]].<ref name="willberg-080081">Willberg: ''Wegweiser Schrift''. S. 80–81.</ref> Beide Modelle fokussieren bei der Untergliederung stark auf die vier historischen Serifenschriften-Gruppen, auf Slab-Serif-Schriften (deutsche Terminologie hier: [[Egyptienne|serifenbetonte Linearantiqua]]) sowie [[Grotesk (Schrift)|serifenlose]] Schriften (serifenlose Linearantiqua). Ergänzend hinzu treten Rubriken für die restlichen Schriftarten wie [[Schreibschriften]], informelle Schriften, Display-Schriften, [[Symbol]]zeichen sowie gebrochene Schriften wie Fraktur, [[Textura|Textur]] und weitere. |

|||

Ob die DIN-Norm noch dazu taugt, die Vielzahl unterschiedlicher, stilistisch teilweise [[Hybrid|hybrid]] gestalteter Schriften sinnvoll zu ordnen, wird seit dem Ende des letzten Jahrtausends zunehmend in Frage gestellt. Als modernere Lösungen in der Diskussion sind einerseits ein Schriftmodell des Typografen Wolfgang Beinert – die sogenannte Matrix Beinert. Ein anderes Modell geht auf den Typo-Autor und Typografen [[Hans Peter Willberg]] zurück; Alleinstellungsmerkmale: eine starke Unterscheidung entlang formaler Kriterien – insbesondere zwischen statischen und dynamischen Grundformen.<ref name="lf-08081>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 80–81.</ref> |

|||

Unabhängig von diesem Defiziten bei der Klassifikation von Schriften haben sich die Präferenzen für bestimmte Schriftarten oder auch konkrete Schriften stark segmentiert. Nach wie vor stark nachgefragt sind etablierte, teils schon über Jahrzehnte auf dem Markt befindliche Schriftarten wie ''Helvetica, [[Avenir]]'' und ''[[Univers]].'' Komplettiert werden sie von neueren Serifenlosen wie der ''Gotham'' und der ''Knockout'' – wobei gelegentlich eine stark nachgefragte Werbeschrift wie die ''[[Cooper Black|Cooper]]'' im Ranking auf die vorderen Plätze aufsteigt.<ref name="ranking">[https://www.myfonts.com/de/collections/best-seller ''Beststellers. Die 50 meistverkauften Fonts"]. MyFonts, aufgerufen am 10. Mai 2024</ref> Ein spezielles Segment innerhalb der Typografie sind Schriftentwerfer sowie große und kleine Schriftvertriebe – entweder über große Online-[[Distributionslogistik|Distributoren]] wie die von [[Monotype Imaging|Monotype]] unterhaltene Site ''MyFonts'' oder aber über die eigene, unabhängige [[Vertrieb]]sstrukturen. Um diese herum gruppiert sich eine Szene stark an Schriften interessierter Anwender sowie eine [[Infrastruktur]], die Schriften entsprechend auch promotet. Eine bekannte Vereinigung hier ist der [[Type Directors Club]] (TDC), der herausragende Schriften und Designer im jährlichen Turnus auszeichnet.<ref name="tdc">[https://tdc.org/recognizing-excellence/about-the-tdc/ ''Recognizing Excellence''], tdc.org, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

<gallery caption="Beispiele mit unterschiedlichen Schriften"> |

|||

AkzidenzGroteskspecAIB1.svg|Akzidenz Grotesk |

|||

Baskerville font sample.png|Baskerville |

|||

CaslonSpec.png|Caslon |

|||

ITCBodoni.png|Bodoni |

|||

1451DIN.png|DIN 1451 |

|||

EurostileSpec.svg|Eurostile |

|||

HelveticaSpecimenCH.svg|Helvetica |

|||

HoboExample.svg|Hobo |

|||

MinionPro.svg|Minion |

|||

RockwellWM.png|Rockwell |

|||

TheSerif.svg|Thesis Serif |

|||

Palatino font sample.svg|Palatino |

|||

</gallery> |

|||

=== Allgemeine Traditions- und Wissenspflege === |

|||

[[Datei:Jan Tschichold (1963) by Erling Mandelmann.jpg|mini|Jan Tschichold (1963)]] |

|||

Jahrhundertelang wurde typografisches Wissen vor allem in [[Mündliche Überlieferung|mündlicher Form]] an die jeweils nächste [[Generation (Gesellschaft)|Generation]] weitergereicht. Bis heute sind [[Archiv]]e und [[Museum|Museen]] (wie etwa das [[Gutenberg-Museum]] in [[Mainz]] oder das [[Plantin-Moretus-Museum]] in [[Antwerpen]]) eine der wichtigsten Quellen, die Zugang zu frühen Dokumenten, Handwerksmitteln und Produktionsverfahren liefern. Ab dem 18. Jahrhundert gesellten sich zunehmend [[Specimen (Typografie)|Schriftmuster]]-Bücher hinzu. Ein frühes ist das ''[[Manuale Tipografico]]'' des [[Italien|italienischen]] Schriftentwerfers [[Giambattista Bodoni]] aus dem Jahr 1815. Im späteren 19. und im 20. Jahrhundert avancierten geprintete, oft oppulent durchgestaltete Schriftmuster-Bücher zu einem weitverbreiteten Mittel, mit dessen Hilfe Schrifthersteller – damals: Bleisatz-[[Schriftgießerei|Gießereien]] – ihre Kundschaft über neue Schriften informierten. Aktuell stehen Schriftmuster vor allem in Form elektronischer Dokumente ([[Portable Document Format|PDF]]s) oder aber direkt auf Hersteller-Webseiten zur Verfügung.<ref name="history">[https://99designs.de/blog/designgeschichte-stroemungen/geschichte-typografie/ ''Die Geschichte der Typografie: Von Hieroglyphen bis zu Helvetica''], Fi Forrest, 99designs.de, 2022, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Über die konkrete Präsentation neuer oder auch älterer Schriften hinaus existiert spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein breit gestaffelter Sektor unterschiedlicher Fachliteratur. Die [[Fachliteratur]] differenziert sich aus in solche, die Raum für teils anspruchsvolle Fach- und Detaildiskussionen bietet und solche, die eher darauf versiert ist, praktische Fertigkeiten innerhalb der Branche zu vertiefen. Eine bekannte Publikation der ersten Richtung ist ''Die Neue Typografie'' von [[Jan Tschichold]] – ein programmatisches Pamphlet, welches das von den Bauhaus-Ideen geprägte Typografieverständnis der Neuerer propagierte. Mittlerweile sind so gut wie alle Bereiche der Typografie mit Literatur abgedeckt (siehe auch: Literaturliste sowie Weblinks im Anhang) – von historischen Themen wie etwa dem deutschen Frakturstreit bis hin zur Bedeutung der Grunge-Typografie in den [[1990er]]-Jahren.<ref name="lf-07476>Siehe u.a. Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 74–76, 153 sowie ''Bibliografie'' ab S. 631.</ref> |

|||

In der aktuellen Diskussion ein nicht unwesentlicher Punkt ist die Frage, ob Typografie – und, in diesem Kontext: Schriften – ein über den praktischen Gebrauchswert hinausreichendes [[Kulturgut]] ist. Angestoßen wurde diese Diskussion unter anderem von dem Berliner Schrift-Distributator [[FontShop]]. Unabhängig von der jeweiligen Antwort auf diese Frage haben im neuen Jahrtausend auch nicht fachspezifische Museen wie das [[New York City|New Yorker]] [[Museum of Modern Art|MoMA]] oder das [[Deutsches Technikmuseum|Deutsche Technikmuseum]] in Berlin Vorstöße in Richtung Initiativen in diese Richtung ergriffen: das MoMa durch Ankauf und Präsentation einiger herausragender Schriften wie beispielsweise der ''[[ITC Galliard]],'' das Deutsche Technikmuseum durch Start eines Projekts, in dessen Zug fünf ausgewählte Schrift-Klassiker des Berliner Bleigiesserei-Unternehmens Berthold in Form eines [[Open Source|OpenSource]]-Projekts neu überarbeitet werden.<ref name="moma">[https://www.moma.org/collection/works/139306 ''ITC Galliard''], MoMA, aufgerufen am 14. Mai 2024 (englisch)</ref><ref name="technikmuseum">[https://technikmuseum.berlin/sammlung/historisches-archiv/berlins-typografisches-kulturerbe/ ''Berlins typografisches Kulturerbe''], technikmuseum.berlin und [https://blog.sbb.berlin/andruck/ ''Get into the proof – mit Andruck zur Digitalisierung des typografischen Kulturerbes Berlins''], Christian Mathieu, Staatsbibliothek zu Berlin, 14. Mai 2021; beide aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

== Sparten der Typografie == |

|||

[[Datei:Urval av de bocker som har vunnit Nordiska radets litteraturpris under de 50 ar som priset funnits (2).jpg|mini|Klassisches Metier: der Satz von Büchern]] |

|||

[[Datei:A stack of newspapers.jpg|mini|Bei Zeitungen ist der Wiedererkennungseffekt ein wichtiger Faktor]] |

|||

[[Datei:080110 coca cola heimspiel.JPG|mini|Außenwerbung am [[Potsdamer Platz]], Berlin]] |

|||

[[Datei:Que fais-tu contre la faim ? Je lutte contre l'impérialisme.jpg|mini|Alltags- und Gebrauchstypografie: Aufruf während des [[Mai 1968 in Frankreich|Pariser Mai 1968]]]] |

|||

[[Datei:16. AUFF.jpg|mini|Corporate Design und Werbetypografie: Filmfestival-Plakat (2005)]] |

|||

[[Datei:Seattle - Les Brainard's Restaurant - 1960.jpg|mini|hochkant|Außenwerbung im Art-déco-Stil für ein Restaurant in [[Seattle]]]] |

|||

Ebenso wie die [[Technik]] haben sich auch die einzelnen mit Typografie verbundenen [[Berufsklassifikation|Berufssparte]]n sowie die Bereiche, in denen typografische Gestaltung stattfindet, im Lauf der [[Jahrhundert]]e elementar verändert. War bis weit in die Neuzeit der Buchsatz noch das bestimmende Metier, kamen im Lauf des 18., 19., 20. und 21. Jahrhunderts weitere Felder hinzu: zunächst der Zeitungs- und Zeitschriftendruck, später dann das [[Plakat]], die Gestaltung von [[Anzeige (Medien)|Werbeanzeige]]n, [[Informationsgrafik|Infografie]] sowie das Corporate Design von Unternehmen. Ebenso nieder schlugen sich die Herausforderungen neuer Medien wie [[Film]], [[Fernsehen|TV]] und schließlich, seit den 1990er Jahren, das Internet. Obwohl das „Kerngeschäft“, die mikrotypografisch optimale Präsentation von Texteinheiten, in allen Segmenten ähnlich ist, gibt es vom Profil her doch erhebliche Unterschiede.<ref name="lf-188189>Siehe Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 188–189.</ref> Die einzelnen Sparten im Detail: |

|||

=== Buchsatz === |

|||

Nach wie vor ist der klassische, mit mehr oder weniger viel Text aufwartende Buchsatz die Domäne klassischer Serifenschriften. Die typografischen Anforderungen fokussieren vor allem auf den Faktor [[Leserlichkeit]]. Die [[Haptische Wahrnehmung|Haptik]] rund um das [[Produkt (Wirtschaft)|Verkaufsprodukt]] [[Buch]] beinhaltet jedoch auch grafikdesignerische Komponenten. So zeichnen die [[Stiftung Buchkunst]] sowie andere Brancheninitiativen ästhetisch gelungene Bücher regelmäßig mit [[Auszeichnung (Ehrung)|Preisen]] aus – so etwa im Rahmen der beiden [[Buchmesse]]n in [[Leipziger Buchmesse|Leipzig]] und [[Frankfurter Buchmesse|Frankfurt am Main]].<ref name="buchdesignpreis">Siehe [https://www.stiftung-buchkunst.de/best-book-design-from-all-over-the-world/der-wettbewerb/ ''der wettbewerb – best book design from all over the world''], Nils Kahlefendt, Stiftung Buchkunst, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Eine vergleichsweise junge Veränderung betrifft das Publizieren elekronischer Buchvarianten in Form von [[e-Book]]s. Typografisch ist die Erstellung von e-Books insofern von Relevanz, als dass in diesem Medium – ähnlich wie bei Webseiten – eine Reihe mikrotypografischer Beschränkungen zum Tragen kommt wie beispielsweise eingeschränkte oder nicht vorhandene Möglichkeiten der [[Worttrennung|Silbentrennung]]. Ebenfalls eingeschränkt ist in diesem Medium die Wahl einer geeigneten Schriftart – obwohl aufgrund entsprechender Fontformate die Wahlmöglichkeiten inzwischen größer sind.<ref name="ebook">Siehe [https://www.data2type.de/xml-xslt-xslfo/epub-ueberblick/epub-fuer-indesigner/text/typografie-fuer-ebooks/satzart ''Satzart''], Sascha Heck und Yves Appel, data2type.de, 2012, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

=== Zeitungs- und Zeitschriftensatz === |

|||

Wesensbildend bei Print-[[Periodikum|Periodika]] sind die teils extrem eng getakteten [[Zeitfenster]], innerhalb denen ein Print-Produkt fertiggestellt werden muß. Aus typografischer Warte unterscheiden sich die Herausforderungen von Zeitungs- und Magazinlayout zum Teil erheblich.<ref name="lf-211213>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 211–213.</ref> Bei [[Tageszeitung|Tages]]- und [[Wochenzeitung]]en etwa bestimmt die Wahl einer geeigneten Fließtext-Schrift das Gesamt-Erscheinungsbildes erheblich mit. Die Wochenzeitung ''[[Der Freitag]]'' beispielsweise verwendet – ebenso wie die ARD – die ''Thesis Antiqua'' von Lucas de Groot als Hausschrift.<ref name="thesisfreitag">[https://www.typografie.info/3/Schriften/fonts.html/theantiqua-r521/ ''TheAntiqua von Lucas de Groot''], typografie.info, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Die [[Bild (Zeitung)|Bild]]-Zeitung präsentiert in ihren Headlines die ''Helvetica Inserat'' – eine besonders fette, kondensierte Variante der ''Helvetica.''<ref name="illmer">[https://page-online.de/kreation/bild-macht-design-veronika-illmer-im-interview/ ''BILD.MACHT.DESIGN – Veronika Illmer im Interview'']. Stefan Knapp, page-online.de, 25. August 2014, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Die ''[[Süddeutsche Zeitung]]'' schließlich offeriert seit 2012 einen Mix der drei Hausschrift-Varianten ''SZ Text, SZ Serif'' und ''SZ Sans''.<ref name="süddeutsche">[https://www.sueddeutsche.de/service/design-die-sz-bekommt-eine-neue-schrift-1.3903168 ''Die SZ bekommt eine neue Schrift''], Astrid Müller und Christian Tönsmann, Süddeutsche Zeitung, 12. März 2018, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Als Grund für den betriebenen Aufwand führt der Typograf [[Erik Spiekermann]] vor allem den Faktor Wiedererkennbarkeit ins Feld. Das Gesicht einer Zeitung entstehe überhaupt erst durch die verwendeten Schriften und ihrer Anordnung auf den jeweiligen Seiten – ein Gesamtbild, das nur über komplexe Raster sowie klar erkennbare Informationshierarchien sichergestellt werden könne.<ref name="zeitungstypo">Erik Spiekermann: ''Über Schrift.'' Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2004, ISBN 978-3-874396-61-5. S. 13–15.</ref> |

|||

Verglichen mit dem stark vorgegebenen – und im Prinzip „nur“ noch mit Text und Bildern zu befüllenden – Layout von Zeitungen sind beim sogenannten [[Editorial Design]] größere designerische Freiheiten nicht nur möglich, sondern in gewissen Rahmen sogar erwünscht. Prägend hier ist die Kombination aus Text und Bild. Ob stark vorgegeben (wie beispielsweise bei dem [[Nachrichtenmagazin]] ''[[Der Spiegel]])'' oder in „[[Gestrichenes Papier|Hochganz]]-Optik“ durchdesignt wie etwa bei Modemagazinen oder auch der Musikzeitschrift ''[[Rolling Stone]]:'' Die Layouterstellung kommt sowohl bei Zeitungen als auch bei Magazinen und vergleichbaren Periodika ohne versierte [[Grafikdesign]]er respektive spezielle Verantwortliche im Form von [[Artdirector|Art Directors]] nicht aus.<ref name="editorialdesign">[https://www.viaprinto.de/blog/typografie-im-editorial-design/ ''Typografie und Satz im Editorial Design''], Charlotte Erdmann, viapronto.de, 12. Oktober 2017, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

=== Werbung === |

|||

Die Werbung hat sich – angefangen von der Gestaltung kleiner Anzeigen bis hin zu großen Plakat-Aushängen – zu einer eigenen [[Industrie]] entwickelt. Typografisch ist die Herausforderung hier die, die jeweilige Botschaft so punktgenau wie möglich an den Mann und an die Frau zu bringen. Der Inhalt von Werbebotschaften wird einerseits von der Zielgruppe, andererseits auch von dem jeweiligen Medium bestimmt. Bei [[Plakatwand|Großplakaten]] etwa wird der [[Scheinbare Größe|Betrachtungsabstand]] als [[Lesegröße|eigene Größe]] mit einkalkuliert. Da der Betrachtungsabstand etwa bei Plakatwänden deutlich größer ausfällt als etwa bei einem Buch, werden Bildelemente entsprechend gröber [[Rasterung|gerastert]] – ein Faktor, der auch aufgrund anfallender [[Datenmenge|Datenmengen]] in Betracht zu ziehen ist.<ref name="werbetypografie">[https://www.leicht-bags.de/2019/07/09/typografie-wie-schrift-in-der-werbung-wirkt/ ''Typografie – Wie Schrift in der Werbung wirkt''], leicht-bags.de, 9. Juli 2019, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

=== Klein- und Gebrauchsgrafik === |

|||

Entfernt mit dem Sektor Werbung vergleichen lässt sich auch der Sektor der – zahlenmäßig nur schwer zu beziffernden – Klein- und [[Gebrauchsgrafik]]: [[Glückwunschkarte|Grußkarten]], [[Visitenkarte]]n, Signets, [[Flugblatt|Flyer]] und Ähnliches. In großen Teilen wird diese Form Alltagstypografie von typografischen [[Experte#Entwicklungsstufen vom Laien zum Experten|Laien]] erstellt – in der Regel unter Zuhilfenahme semiprofessioneller [[Office-Paket|Office-Programme]]. Aus typografischer Warte sind alltagstypografische Produktionen oft mehr oder weniger stark verbesserungswürdig. Nichtsdestotrotz allerdings prägen auch diese Publikationen das Bild von Typografie in der Öffentlichkeit und sind, so gesehen, Teil des typografischen Alltags.<ref name="gebrauchsgrafik">Siehe Axel Bertram: ''Nachdenken über Gebrauchsgrafik.'' In: Bildende Kunst, Berlin, 6/1980, S. 264–268.</ref> |

|||

=== Informationsdesign und Corporate Design === |

|||

Informations-Leitsysteme wie beispielsweise die von [[U-Bahn]]en oder [[Schild (Zeichen)|Straßenbeschilderungen]] stellen in Bezug auf die [[Information]], die typografisch vermittelt werden soll, besondere Anforderungen. Im Wesentlichen geht es dabei darum, mit punktgenauer Information möglichst eindeutige Orientierung zu vermitteln.<ref name="infotypo">Erik Spiekermann: ''Über Schrift.'' S. 23.</ref> Als beispielhaft gilt hier etwa das Infosystem, welches der Typograf [[Adrian Frutiger]] für den [[Paris]]er Flughafen [[Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle|Charles de Gaulle]] entwickelte.<ref name="lf-214>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 214.</ref> Auf eine ähnliche Weise vereinheitlicht ist in Deutschland das Beschilderungssystem für den Straßenverkehr. Eine traditionelle Schrift in dem Segment ist die ''[[DIN 1451|DIN-Schrift]]'' – eine Normschrift, die in den [[1930er]]n auf den Weg gebracht wurde. Pendant zur DIN-Schrift in den USA: die ''[[Interstate (Schriftart)|Interstate]]'' – eine Schrift, die aus dem Beschilderungssystem der US-amerikanischen [[Interstate Highway]]s abgeleitet wurde.<ref name="interstate">[https://www.typografie.info/3/Schriften/fonts.html/interstate-r163/ ''Interstate von Tobias Frere-Jones''], typografie.info, 13. Juli 2013, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Das Corporate Design von Unternehmen ist weitverzweigt und beinhaltet mehrere Elemente: zum einen das [[Logo (Zeichen)|Firmenlogo]] (Beispiele etwa: [[Google]], [[BASF]] oder auch die [[Humboldt-Universität zu Berlin|Humboldt Universität]] in Berlin), zum zweiten das Set an Schriften, welches bei Publikationen der jeweiligen Firma – etwa bei [[Werbekampagne]]n – zum Zug kommt. Flankierend hinzu tritt ein Set an Farben, die ebenfalls den Wiedererkennungswert des Unternehmens befördern sollen. Um die Einhaltung der jeweiligen Richtlinien zu gewährleisten, offerieren viele Unternehmen spezielle [[Handbuch|CI-Guides]], die dem Zweck dienen, sowohl die eigenen [[Mitarbeiter]] als auch externe [[Freier Mitarbeiter|Freelancer]] mit den gewünschten Vorgaben vertraut zu machen. Eine Reihe Unternehmen geht noch einen Schritt weiter und gibt bei Schriftdesignern Exklusiv-Fonts in Auftrag – sogenannte Corporate Fonts.<ref name="lf-215216>Pohlen: ''Letterfontäne''. S. 215–216.</ref> |

|||

=== Künstlerische und kreative Typografie === |

|||

Ein Gegenpol zu den stark durchnormierten Auftritten und Kampagnen großer Unternehmen sind Gestaltungen, die sich vor allem auf die [[Künstler|künstlerischen]] Aspekte von Typografie versieren. In „zweckfreier“ Form zu finden sind sie vor allem im Umfeld von [[Kunsthochschule|Kunst-]] und [[Fachhochschule|Grafikdesign-Lehreinrichtungen]] sowie Museen. Auch die Gestaltung vom Schriftmustern kann oftmals unter diese Richtung subsummiert werden. Im weiteren Sinn hat diese Form Typografie ihre Hochburg vor allem im weiteren Bereich der [[Popkultur|Populärkultur]] – etwa bei der Gestaltung von [[CD- und DVD-Verpackungen|Booklets]], Plakaten, Flyern und ähnlichen Produkten. Eine zeitlose Rolle in diesem Segment nimmt die [[Westliche Kalligrafie|Kalligrafie]] ein; entsprechende Kurse, Manuals und Sachbücher richten sich vor allem an Laien, welche sich für den kreativen Umgang mit Schrift interessieren.<ref name="faber">Siehe [https://www.faber-castell.de/tutorials/Artists/grundtechniken-calligraphy ''Kalligrafie: So lernst du die Grundtechniken der Kalligrafie und des Handletterings''], faber-castell.de, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

=== Online- und Webtypografie === |

|||

Bis ins erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends waren die Möglichkeiten der Texttypografie im Internet beschränkt. Da die damaligen [[Webbrowser|Browser]] eh nur auf wenige Standardschriften zurückgriffen, ließen sich ambitionierter durchgestaltete Elemente nur in Form von Bildern und [[Grafik]]en hinzufügen. Mit dem Aufkommen von [[Webtypografie|Webfonts]] hat sich die Situation verändert. [[Google Fonts]] beispielsweise offeriert ein Sortiment mit mehreren hundert Schriften, auf die bei der Gestaltung von [[Blog]]s und Webseiten zugegriffen werden kann.<ref name="webfonts">[https://www.typolexikon.de/webfonts/ ''Webfonts''], Wolfgang Beinert, typolexikon.de, 26. September 2021, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Die Handhabung allerdings erfordert – ebenso wie beim Webdesign allgemein – Spezialkenntnisse, die in die Obliegenschaft eines neu entstandenen Berufszweigs fallen – den [[Webdesigner]]n. |

|||

== Berufsbilder und Rechtliches == |

|||

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren für die praktische Umsetzung von Typografie vor allem [[Schriftsetzer]] zuständig. Mit der Verbreitung digitaler Verarbeitungstechniken änderte sich das Berufsbild essentiell. Seit 1994 sind die vormals eigenständigen Berufsfelder Schriftsetzer und Reprograf unter der Bezeichnung [[Mediengestalter Digital und Print|Mediengestalter Digital und Print]] zusammengefasst. In der Praxis beinhaltet der Beruf des Mediengestaltenden zusätzliche Grundkenntnisse in [[Bildbearbeitung]] sowie der [[Druckvorstufe]].<ref name="mediengestalter">[https://www.ausbildungspark.com/berufsbilder/mediengestalter/ ''Das Berufsbild: Mediengestalter / Mediengestalterin''], ausbildungspark.com, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> [[Grafikdesign]] ist zwar weiterhin eine eigene Ausbildungs- und Studienrichtung. De facto überlappen sich die Berufsfelder von Grafikdesignern und Mediengestaltern jedoch in zunehmendem Maß – wobei etwa in [[Werbeagentur|Werbagentur]]en der Typ des [[Reinzeichner]]s diese Position ausfüllt. Generell lässt sich folgende Faustregel aufstellen: Während Mediengestalter nach wie vor Kernkompetenz im Bereich Schriftsatz mitbringen müssen, sind Grafikdesigner eher für die Bereiche kreativer Entwurf und Layoutentwicklung zuständig.<ref name="grafikdesigner">[https://99designs.de/blog/selbstaendigkeit/grafikdesigner-berufsbild/ ''Berufsbild: Was macht ein Grafikdesigner?''], Karla Kant, 99designs.de, 2023, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

Komplizierter geworden sind auch die Fragen, welche die Bereiche [[Lizenz]]recht, [[Urheberrecht]] sowie die Verwendung von Schriften im Internet tangieren. Explizite Lizenzen für Schriften respektive Schriftentwürfe kamen erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts auf, als Schriftgießereien hauseigene Entwürfe an andere Firmen lizensierten. (Beispiel etwa: die ''[[Bodoni (Schriftart)|ATF Bodoni]],'' die ATF an Monotype sowie andere Firmen weiter lizensierte.) Ein in die Zukunft weisendes Modell etablierte in den [[1970er]]-Jahren die US-amerikanische [[International Typeface Corporation|ITC]], die zu dem Zweck gegründet worden war, Designer-Entwürfe an alle potenziellen Intereressenten weiterzuvermarkten. |

|||

Die Font-Technologie und die damit verbundenen Verbreitung nicht-[[Proprietär|proprietärer]] Schriften rief erneut die Schrifthersteller auf den Plan. Was Anwender konkret mit Schriften dürfen, ist konkret in den jeweiligen [[Endbenutzer-Lizenzvertrag|EULAs]] geregelt – den für Schriften-Anwender gültigen Lizenzbedingungen. Deren Ausgestaltung sorgte in der Vergangenheit für eine Reihe von Zwistigkeiten. Eine davon betrifft die verbreitete Praxis, Schriften in [[Portable Document Format|PDF-Dokument]]e [[Einbettung (Informatik)|einzubetten]].<ref name="lizenzen">Siehe [https://www.typografie.info/3/artikel.htm/wissen/mythos-schriftlizenzen/ ''Mythos Schriftlizenzen – Alles was man wissen muss''], Ralf Hermann, 22. Dezember 2010, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Eine andere betrifft den Neuerwerb einer bereits lizensierten Schrift in einem neuen Format. Akut wurde diese Frage dadurch, dass der Softwarehersteller [[Adobe Inc.|Adobe]] 2020 kundtat, die Unterstützung für [[PostScript-Fontformate|PostScript-Schriften]] mit den fortan erscheinenden Versionen von InDesign einzustellen.<ref name="postscriptadobe">[https://www.beyond-print.de/postscript-type-1-jetzt-handeln-damit-das-schriften-chaos-2023-ausbleibt/ ''Technik: Jetzt handeln, damit das Schriften-Chaos 2023 ausbleibt''], Judith Grajewski, beyond-print.de, 25. August 2022, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> Eine weitere Streitfrage ist die lokale Einbettung von Webfonts in das Design von Internet-Seiten. Auf den Plan traten hier allerdings weniger Schrifthersteller als vielmehr [[Abmahnung|Abmahn]]-[[Rechtsanwalt|Anwälte]], welche sich rechtliche Lücken bei der Ausgestaltung diesbezüglicher [[Europäische Union|EU]]-Richtlinien zunutze machten und zahlreiche Betreiber von Blogs und Webseiten mit [[Schadensersatz]]-Ansprüchen überzogen.<ref name="embeddedwebfonts">Siehe [https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/abmahnungen-zu-datenschutzverstossen-auf-webseiten-vermeiden-google-fonts-lokal-einbinden-217509.html ''Abmahnungen zu Datenschutzverstößen auf Webseiten vermeiden – Google Fonts lokal einbinden''], Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen, 24. November 2022, aufgerufen am 14. Mai 2024</ref> |

|||

== Siehe auch == |

== Siehe auch == |

||