„Postament“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Weblinks ergänzt |

Artikel weiter ausgebaut, differenziert, belegt und bebildert. |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Weiterleitungshinweis|Piedestal|Zu weiteren Bedeutungen siehe [[Piedestal (Begriffsklärung)]]. Zum Postament eines Wappens siehe [[Postament (Heraldik)]].}} |

{{Weiterleitungshinweis|Piedestal|Zu weiteren Bedeutungen siehe [[Piedestal (Begriffsklärung)]]. Zum Postament eines Wappens siehe [[Postament (Heraldik)]].}} |

||

[[Datei:Ostenwalde Ostenwalder Strasse 98 Hofkreuz 03.JPG|mini|Postament]] |

[[Datei:Ostenwalde Ostenwalder Strasse 98 Hofkreuz 03.JPG|mini|Postament]] |

||

Das '''Postament''' (auch das '''Piedestal''') ist in der [[Architektur#Eingrenzung des Begriffs|Baukunst]] ein Unterbau oder Sockel von Stützgliedern |

Das '''Postament''' (auch das '''Piedestal''') ist in der [[Architektur#Eingrenzung des Begriffs|Baukunst]] ein Unterbau oder Sockel vor allem von Stützgliedern und Statuen.<ref>[[Hans Koepf]], [[Günther Binding]]: ''Bildwörterbuch der Architektur. Mit englischem, französischem, italienischem und spanischem Fachglossar'' (= ''Kröners Taschenausgabe.'' Bd. 194). 4., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-19404-X ([https://moodle.unifr.ch/pluginfile.php/975203/mod_resource/content/0/KOEPF%2C%20BINDING%2C%202005%2C%20Bildwoerterbuch%20der%20Architektur.pdf Digitalisat auf moodle.unifr.ch], abgerufen am 18. Mai 2024), S. 34: ''Atlant''.</ref> |

||

== Begriffe und Begriffsherkunft == |

== Begriffe und Begriffsherkunft == |

||

| Zeile 8: | Zeile 8: | ||

Der Begriff ''Piedestal'' (Neutrum) stammt vom französischen ''piédestal'' („Sockel“), was eingedeutscht auch zu den Begriff „Podest“ und „Podium“ führte.<ref>{{Internetquelle |autor=Bettina Bock |url=https://dwee.saw-leipzig.de/etymology/Podest/de |titel=Etymologie Podest |werk=dwee.saw-leipzig.de |hrsg=Arbeitsstelle Deutsche Wortfeldetymologie, Seminar für Indogermanistik der FSU-Jena |abruf=2024-05-18}}</ref> |

Der Begriff ''Piedestal'' (Neutrum) stammt vom französischen ''piédestal'' („Sockel“), was eingedeutscht auch zu den Begriff „Podest“ und „Podium“ führte.<ref>{{Internetquelle |autor=Bettina Bock |url=https://dwee.saw-leipzig.de/etymology/Podest/de |titel=Etymologie Podest |werk=dwee.saw-leipzig.de |hrsg=Arbeitsstelle Deutsche Wortfeldetymologie, Seminar für Indogermanistik der FSU-Jena |abruf=2024-05-18}}</ref> |

||

Gleichbedeutend zu Begriff ''Postament'' wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch der aus dem Italienischen stammende Begriff '''Basament''' verwendet,<ref>{{Internetquelle |autor=Zeno |url=http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Basament |titel=Lexikoneintrag zu »Basament«. Pierer's Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, S. 367 |seiten= |sprache= |abruf=2024-05-18}}</ref> allerdings sinngemäß teilweise eher für das Fundament, bzw. Erd- bzw. Sockelgeschoss eines ganzen Gebäudes.<ref>[http://www.zeno.org/nid/20006295657 Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 2. Leipzig 1905, S. 416.]</ref><ref>[[Otto Lueger]]: ''Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 1,'' Stuttgart/Leipzig 1904, S. 555: ''Basament''. ([http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Basament?hl=basament Abschrift])</ref> |

|||

== Begriffsabgrenzungen und -bezüge == |

== Begriffsabgrenzungen und -bezüge == |

||

Handelt es sich bei einem Postament nur um eine einfach gehaltene, niedrige Bodenplatte, so nennt man diese [[Plinthe]]. Kleine Postamente bzw. Piedestale etwa an Giebeln von Gebäuden für Vasen oder Statuen werden auch als „Bildstuhl“ oder „Bilderstuhl“ bezeichnet.<ref>[http://www.zeno.org/nid/20009529586 Pierer’s Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, S. 778.]</ref> Typische Sockelelemente sind das „Fuß[[gesims]]“, der „Postamentschaft“ und das „[[Kranzgesims]]“. |

Handelt es sich bei einem Postament nur um eine einfach gehaltene, niedrige Bodenplatte, so nennt man diese [[Plinthe]]. Kleine Postamente bzw. Piedestale etwa an Giebeln von Gebäuden für Vasen oder Statuen werden auch als „Bildstuhl“ oder „Bilderstuhl“ bezeichnet.<ref>[http://www.zeno.org/nid/20009529586 Pierer’s Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, S. 778.]</ref> Typische Sockelelemente sind das „Fuß[[gesims]]“, der „Postamentschaft“ und das „[[Kranzgesims]]“. |

||

== Geschichte und Verwendung == |

|||

== Inschriften == |

|||

Postamente von Denkmalen und [[Monument]]en enthalten oft eine [[Inschrift]] oder Inschrifttafel zu den an der Errichtung beteiligten oder dargestellten Personen, Ereigniszusammenhänge und sonstigen Daten. |

|||

=== Postament als Sockel eines Gegenstandes === |

|||

== Beispiele == |

|||

Ein Postament erhebt einen Gegenstand monumental zum [[Denkmal]], woher die umgangssprachliche Redensart „Jemanden auf den Sockel stellen“<ref>{{Internetquelle |url=https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=jemanden%2Bauf%2Bden%2BSockel%2Bstellen&bool=relevanz&gawoe=an&sp0=rart_ou&sp1=rart_varianten_ou&von=reg |titel="Jemanden auf den Sockel stellen" |werk=redensarten-index.de |abruf=2025-05-19}}</ref> stammt. Das Material ist dem Zweck entsprechend in der Regel aus [[Naturstein]] und manchmal aus [[Bronze]], jedenfalls dauerhaft. Erhobene Gegenstände sind vor allem [[Statue|Statuen]] als Denkmäler für Personen oder Ereignisse, aber auch Gedächtnis-[[Vase|Vasen]]/-[[Bestattungsurne|Urnen]], [[Obelisk|Obelisken]] oder andere Werke der Bildhauerkunst. Der barocke Architekturtheoretiker [[Johann Friedrich Penther]] sprach 1744 von „Statuen und anderen Bau-Zierden drauf, so zur Pracht und Ansehen oder zum Andencken aufgestellet“.<ref>[[Johann Friedrich Penther]]: ''Ausführliche Anleitung zur bürgerlichen Bau-Kunst (Band 1): Enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erklärungen der üblichsten Deutschen, Französischen, Italiänischen Kunst-Wörter der Bürgerlichen Bau-Kunst''. Augspurg 1744, S. 120 ([https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/penther1744/0134/image,info,thumbs Digitalisat])</ref> |

|||

| ⚫ | |||

Der römische Kaiser [[Trajan]] ließ auf der als [[Trajanssäule]] bekannten Bildsäule in [[Rom]] seine Erfolge in den [[Dakerkriege]]n darstellen. Dem Piedestal kamen dabei verschiedene Aufgaben zu: Zunächst stellt es den Eingang zu der begehbaren Säule dar, dann ist es als Aufbewahrungsort für die [[Bestattungsurne|Urne]] des Kaisers konzipiert worden und schließlich fungiert es als Träger der Weihinschrift. |

|||

Die Gestalt des Postaments ist in der Regel [[Quader|quaderförmig]], doch gibt es auch Postamente auf rundem oder ovalem Grundriss. Das klassische Postament ist kein einfach schmuckloser Körper, sondern dreiteilig gegliedert: Auf dem Fußprofil folgt der eigentlichen Körper des Postaments, darauf der profilierte Kranz als Deckplatte, der gleichsam den Kopf bildet. Zur Ausschmückung eines Postaments schrieb der Ästhetiker [[Johann Georg Sulzer]] 1771: „Fuß und Kranz bestehen aus mehr oder weniger Gliedern, [je] nachdem man dem Postament mehr oder weniger Zierlichkeit geben will.“<ref>[[Johann Georg Sulzer]]; ''Allgemeine Theorie der Schönen Künste'', 1771: ''Postament'' ([https://www.textlog.de/2896.html Abschrift auf textlog.de], abgerufen am 19. Mai 2024)</ref> |

|||

Auch das [[Reiterstandbild Friedrichs des Großen]] von [[Christian Daniel Rauch]] von 1851 in Berlin besitzt eine künstlerisch und baulich komplexe Sockelkonstruktion. |

|||

<gallery caption="Säulenpostament in einem Architekturtraktat" widths="125" heights="215" perrow="3"> |

|||

Auf dem Mittelteil des Postaments ist Platz für [[Inschrift|Inschriften]] zu den dargestellten Personen oder Ereigniszusammenhängen, bisweilen auch mit ergänzenden [[Relief|Reliefs]].<gallery class="center" caption="Beispiele"> |

|||

File:Fotothek_df_tg_0001632_Architektur_%5E_Bauwesen_%5E_S%C3%A4ule_%5E_Bogen_%5E_korinthische_Ordnung.jpg |

|||

Datei:G. A. Bürger Denkmal (Göttingen) 2.jpg|[[Granit]]-Postament für die Büste des [[Gottfried August Bürger|Gottfried August Bürge]]<nowiki/>r-Denkmals in Göttingen, 1895 |

|||

| ⚫ | |||

Datei:Kensal Green Cemetery (32616336077).jpg|Postament mit Urne ([[Kensal Green Cemetery]], London) |

|||

File:Fotothek_df_tg_0001636_Architektur_%5E_Bauwesen_%5E_S%C3%A4ule_%5E_Bogen_%5E_Kompositordnung.jpg |

|||

Datei:Bibliothèque humaniste de Sélestat 21 janvier 2014-97.jpg|Achteckiges Postament für die Büste von [[Johannes Mentelin]] ([[Humanistenbibliothek in Schlettstadt]]) |

|||

Datei:Michael Henry Spang, Piedestal, 1761, KMS5644, Statens Museum for Kunst.jpg|Rundes [[Marmor]]-Postament von 1761, [[Statens Museum for Kunst]], Kopenhagen (Statue fehlt) |

|||

Datei:Pedestal-of-Statue-of-Liberty.png|Postament der [[Freiheitsstatue]], New York |

|||

Datei:Goethe-Schiller-Denkmal, Weimar.jpg|Postament des [[Goethe-Schiller-Denkmal|Goethe-Schiller-Denkmals]] in Weimar, 1856–1857 |

|||

Datei:Berlin, Mitte, Unter den Linden, Reiterstandbild Friedrich II.jpg|Reich verziertes, mehrstufiges Bronze-Postament des [[Reiterstandbild Friedrichs des Großen|Reiterstandbilds Friedrichs des Großen]], Berlin, 1839–1851 |

|||

Datei:VatikanObelisk.jpg|Postament des im 16. Jahrhundert in Rom wiederaufgestellten [[Vatikanischer Obelisk|Vatikanischen Obelisken]] aus Ägypten |

|||

Datei:Goettingen Denkmalsockel 01.jpg|Postament ohne Aufsatz als ironisches Kunstwerk von 2015 ([[Dem Landesvater seine Göttinger Sieben|''Dem Landesvater seine Göttinger Sieben'']], Göttingen) |

|||

</gallery> |

|||

=== Postament als Sockel einer Säule oder Stütze === |

|||

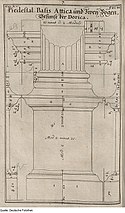

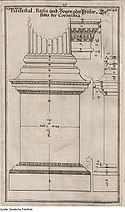

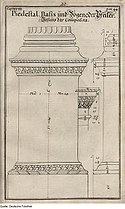

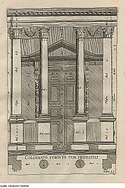

Die griechischen und vorgriechischen Säulen besaßen keinen besonderen Untersatz; erst in der römischen Architektur wurden die Säulen auf Postamente gesetzt, ein Gebrauch, der sich bis in die Zeit des Historismus erhielt.<ref>[[Otto Lueger]]: ''Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 7''. Stuttgart/Leipzig 1909, S. 193: ''Postament''. ([http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Postament Abschrift])</ref> Üblicherweise besteht das Säulenpostament aus einem quaderförmigen Körper, unten mit einem Fußgesims, oben mit einem bekrönenden Glied. Die Detailformen richten sich nach den einzelnen Stilarten, die Gegenstand gelehrter [[Architekturtheorie|architekturtheoretischer]] Traktate waren. |

|||

Das Podest-Prinzip ist auch auf Obelisken übertragen worden.<gallery widths="125" heights="215" caption="Säulenpostamente in Architekturtraktaten"> |

|||

| ⚫ | |||

Datei:Fotothek df tg 0001632 Architektur ^ Bauwesen ^ Säule ^ Bogen ^ korinthische Ordnung.jpg|[[Korinthische Ordnung]] nach Palladio, übertragen von Georg Andreas Böckler, 1698 |

|||

Datei:Fotothek df tg 0001636 Architektur ^ Bauwesen ^ Säule ^ Bogen ^ Kompositordnung.jpg|[[Komposite Ordnung|Kompositordung]] nach [[Andrea Palladio|Palladio]], übertragen von [[Georg Andreas Böckler]], 1698 |

|||

Datei:Fotothek df tg 0007885 Architektur ^ Kolonnade ^ Kapitell ^ Säule ^ Akanthus ^ Postament ^ Piedestal.jpg|Pfeiler und Säulen einer [[Kolonnade]] auf Postamenten ([[Vincenzo Scamozzi]] & Joachim Schaum, 1665) |

|||

</gallery><gallery class="center" caption="Beispiele"> |

|||

| ⚫ | |||

Datei:Alexander Column Detail SW pedestal decorations Saint Petersburg.jpg|Mit Reliefs geschmücktes Bronze-Postament der [[Alexandersäule]] in St. Petersburg, 1834 |

|||

Datei:2012-09-15 155740 Hannover Waterloosäule.jpg|Postament der [[Waterloosäule]] Hannover mit Inschriften und Kanonenrohr-[[Trophäe|Trophäen]] (1825–1832) |

|||

Datei:Mariensaeule Duderstadt.jpg|Postament der Mariensäule in [[Duderstadt]], 1711 |

|||

Datei:San Giorgio Maggiore, Facade.jpg|Halbsäulen-Postamente an der Fassade von [[San Giorgio Maggiore]] in Venedig, 16. Jahrhundert |

|||

Datei:Bamberg Martinskirche door P2RM0107.jpg|[[Portal (Architektur)|Portal]]-Säulen auf würfelförmigen [[Sandstein]]-Postamenten ([[St. Martin (Bamberg)|St. Martin, Bamberg]], 1686–1693) |

|||

Datei:Neresheim - panoramio.jpg|Doppelsäulen auf Postamenten (Vierung der [[Abtei Neresheim|Abteikirche Neresheim]], ab 1750) |

|||

Datei:Bamberg - Sankt Martinskirche 3.jpg|[[Altar]]-Säulen aus Postamenten ([[St. Martin (Bamberg)|St. Martin, Bamberg]]) |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

* [[Johann Georg Sulzer]]; ''Allgemeine Theorie der Schönen Künste'', 1771 |

* [[Johann Georg Sulzer]]; ''Allgemeine Theorie der Schönen Künste'', 1771: [http://www.textlog.de/2896.html ''Postament''] (Abschrift in der Reihe [[Digitale Bibliothek (Produkt)|Digitale Bibliothek]] als Band 67, ISBN 3-89853-467-7) |

||

* Heinrich Sebald: ''Das Denkmal Friedrichs des Großen. Eine genaue Beschreibung des Monuments, nebst 31 kurzen, auf die am mittleren Piedestal dargestellten Personen bezüglichen Biographien. Mit einer Abbildung des Denkmals'', Berlin: Logier, 1851. |

* Heinrich Sebald: ''Das Denkmal Friedrichs des Großen. Eine genaue Beschreibung des Monuments, nebst 31 kurzen, auf die am mittleren Piedestal dargestellten Personen bezüglichen Biographien. Mit einer Abbildung des Denkmals'', Berlin: Logier, 1851. |

||

Version vom 19. Mai 2024, 07:42 Uhr

Das Postament (auch das Piedestal) ist in der Baukunst ein Unterbau oder Sockel vor allem von Stützgliedern und Statuen.[1]

Begriffe und Begriffsherkunft

Der Begriff Postament (Neutrum) ist aus einer in Anlehnung an das lateinische fundāmentum (vgl. „Fundament“) aufgenommen und wohl im 16. Jahrhundert in einer gelehrten Bildung zum neulateinischen postamentum geworden, entsprechend dem italienischen posto („festgesetzter Platz“), bzw. dem italienischen postare und dem französischen poster („aufstellen“, vgl. „postieren“).[2]

Der Begriff Piedestal (Neutrum) stammt vom französischen piédestal („Sockel“), was eingedeutscht auch zu den Begriff „Podest“ und „Podium“ führte.[3]

Gleichbedeutend zu Begriff Postament wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch der aus dem Italienischen stammende Begriff Basament verwendet,[4] allerdings sinngemäß teilweise eher für das Fundament, bzw. Erd- bzw. Sockelgeschoss eines ganzen Gebäudes.[5][6]

Begriffsabgrenzungen und -bezüge

Handelt es sich bei einem Postament nur um eine einfach gehaltene, niedrige Bodenplatte, so nennt man diese Plinthe. Kleine Postamente bzw. Piedestale etwa an Giebeln von Gebäuden für Vasen oder Statuen werden auch als „Bildstuhl“ oder „Bilderstuhl“ bezeichnet.[7] Typische Sockelelemente sind das „Fußgesims“, der „Postamentschaft“ und das „Kranzgesims“.

Geschichte und Verwendung

Postament als Sockel eines Gegenstandes

Ein Postament erhebt einen Gegenstand monumental zum Denkmal, woher die umgangssprachliche Redensart „Jemanden auf den Sockel stellen“[8] stammt. Das Material ist dem Zweck entsprechend in der Regel aus Naturstein und manchmal aus Bronze, jedenfalls dauerhaft. Erhobene Gegenstände sind vor allem Statuen als Denkmäler für Personen oder Ereignisse, aber auch Gedächtnis-Vasen/-Urnen, Obelisken oder andere Werke der Bildhauerkunst. Der barocke Architekturtheoretiker Johann Friedrich Penther sprach 1744 von „Statuen und anderen Bau-Zierden drauf, so zur Pracht und Ansehen oder zum Andencken aufgestellet“.[9]

Die Gestalt des Postaments ist in der Regel quaderförmig, doch gibt es auch Postamente auf rundem oder ovalem Grundriss. Das klassische Postament ist kein einfach schmuckloser Körper, sondern dreiteilig gegliedert: Auf dem Fußprofil folgt der eigentlichen Körper des Postaments, darauf der profilierte Kranz als Deckplatte, der gleichsam den Kopf bildet. Zur Ausschmückung eines Postaments schrieb der Ästhetiker Johann Georg Sulzer 1771: „Fuß und Kranz bestehen aus mehr oder weniger Gliedern, [je] nachdem man dem Postament mehr oder weniger Zierlichkeit geben will.“[10]

Auf dem Mittelteil des Postaments ist Platz für Inschriften zu den dargestellten Personen oder Ereigniszusammenhängen, bisweilen auch mit ergänzenden Reliefs.

- Beispiele

-

Granit-Postament für die Büste des Gottfried August Bürger-Denkmals in Göttingen, 1895

-

Postament mit Urne (Kensal Green Cemetery, London)

-

Achteckiges Postament für die Büste von Johannes Mentelin (Humanistenbibliothek in Schlettstadt)

-

Rundes Marmor-Postament von 1761, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen (Statue fehlt)

-

Postament der Freiheitsstatue, New York

-

Postament des Goethe-Schiller-Denkmals in Weimar, 1856–1857

-

Reich verziertes, mehrstufiges Bronze-Postament des Reiterstandbilds Friedrichs des Großen, Berlin, 1839–1851

-

Postament des im 16. Jahrhundert in Rom wiederaufgestellten Vatikanischen Obelisken aus Ägypten

-

Postament ohne Aufsatz als ironisches Kunstwerk von 2015 (Dem Landesvater seine Göttinger Sieben, Göttingen)

Postament als Sockel einer Säule oder Stütze

Die griechischen und vorgriechischen Säulen besaßen keinen besonderen Untersatz; erst in der römischen Architektur wurden die Säulen auf Postamente gesetzt, ein Gebrauch, der sich bis in die Zeit des Historismus erhielt.[11] Üblicherweise besteht das Säulenpostament aus einem quaderförmigen Körper, unten mit einem Fußgesims, oben mit einem bekrönenden Glied. Die Detailformen richten sich nach den einzelnen Stilarten, die Gegenstand gelehrter architekturtheoretischer Traktate waren.

Das Podest-Prinzip ist auch auf Obelisken übertragen worden.

- Säulenpostamente in Architekturtraktaten

-

Dorische Ordnung nach Palladio, übertragen von Georg Andreas Böckler, 1698

-

Korinthische Ordnung nach Palladio, übertragen von Georg Andreas Böckler, 1698

-

Pfeiler und Säulen einer Kolonnade auf Postamenten (Vincenzo Scamozzi & Joachim Schaum, 1665)

- Beispiele

-

Postament der antiken Trajanssäule in Rom, mit Eingang zum Treppenaufgang (historische Fotografie, um 1860)

-

Mit Reliefs geschmücktes Bronze-Postament der Alexandersäule in St. Petersburg, 1834

-

Postament der Waterloosäule Hannover mit Inschriften und Kanonenrohr-Trophäen (1825–1832)

-

Postament der Mariensäule in Duderstadt, 1711

-

Halbsäulen-Postamente an der Fassade von San Giorgio Maggiore in Venedig, 16. Jahrhundert

-

Doppelsäulen auf Postamenten (Vierung der Abteikirche Neresheim, ab 1750)

-

Altar-Säulen aus Postamenten (St. Martin, Bamberg)

Literatur

- Johann Georg Sulzer; Allgemeine Theorie der Schönen Künste, 1771: Postament (Abschrift in der Reihe Digitale Bibliothek als Band 67, ISBN 3-89853-467-7)

- Heinrich Sebald: Das Denkmal Friedrichs des Großen. Eine genaue Beschreibung des Monuments, nebst 31 kurzen, auf die am mittleren Piedestal dargestellten Personen bezüglichen Biographien. Mit einer Abbildung des Denkmals, Berlin: Logier, 1851.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Hans Koepf, Günther Binding: Bildwörterbuch der Architektur. Mit englischem, französischem, italienischem und spanischem Fachglossar (= Kröners Taschenausgabe. Bd. 194). 4., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-19404-X (Digitalisat auf moodle.unifr.ch, abgerufen am 18. Mai 2024), S. 34: Atlant.

- ↑ Postament, das. In: dwds.de (Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute). Abgerufen am 18. Mai 2024.

- ↑ Bettina Bock: Etymologie Podest. In: dwee.saw-leipzig.de. Arbeitsstelle Deutsche Wortfeldetymologie, Seminar für Indogermanistik der FSU-Jena, abgerufen am 18. Mai 2024.

- ↑ Zeno: Lexikoneintrag zu »Basament«. Pierer's Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, S. 367. Abgerufen am 18. Mai 2024.

- ↑ Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 2. Leipzig 1905, S. 416.

- ↑ Otto Lueger: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 1, Stuttgart/Leipzig 1904, S. 555: Basament. (Abschrift)

- ↑ Pierer’s Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, S. 778.

- ↑ "Jemanden auf den Sockel stellen". In: redensarten-index.de. Abgerufen am 19. Mai 2025.

- ↑ Johann Friedrich Penther: Ausführliche Anleitung zur bürgerlichen Bau-Kunst (Band 1): Enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erklärungen der üblichsten Deutschen, Französischen, Italiänischen Kunst-Wörter der Bürgerlichen Bau-Kunst. Augspurg 1744, S. 120 (Digitalisat)

- ↑ Johann Georg Sulzer; Allgemeine Theorie der Schönen Künste, 1771: Postament (Abschrift auf textlog.de, abgerufen am 19. Mai 2024)

- ↑ Otto Lueger: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 7. Stuttgart/Leipzig 1909, S. 193: Postament. (Abschrift)